华东师大版语文高一下学期《小溪巴赫》教案

文档属性

| 名称 | 华东师大版语文高一下学期《小溪巴赫》教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-18 22:30:59 | ||

图片预览

文档简介

《小溪巴赫》教学

学

科

语文

课

题

第二单元——五《小溪巴赫》

课

时

授课对象

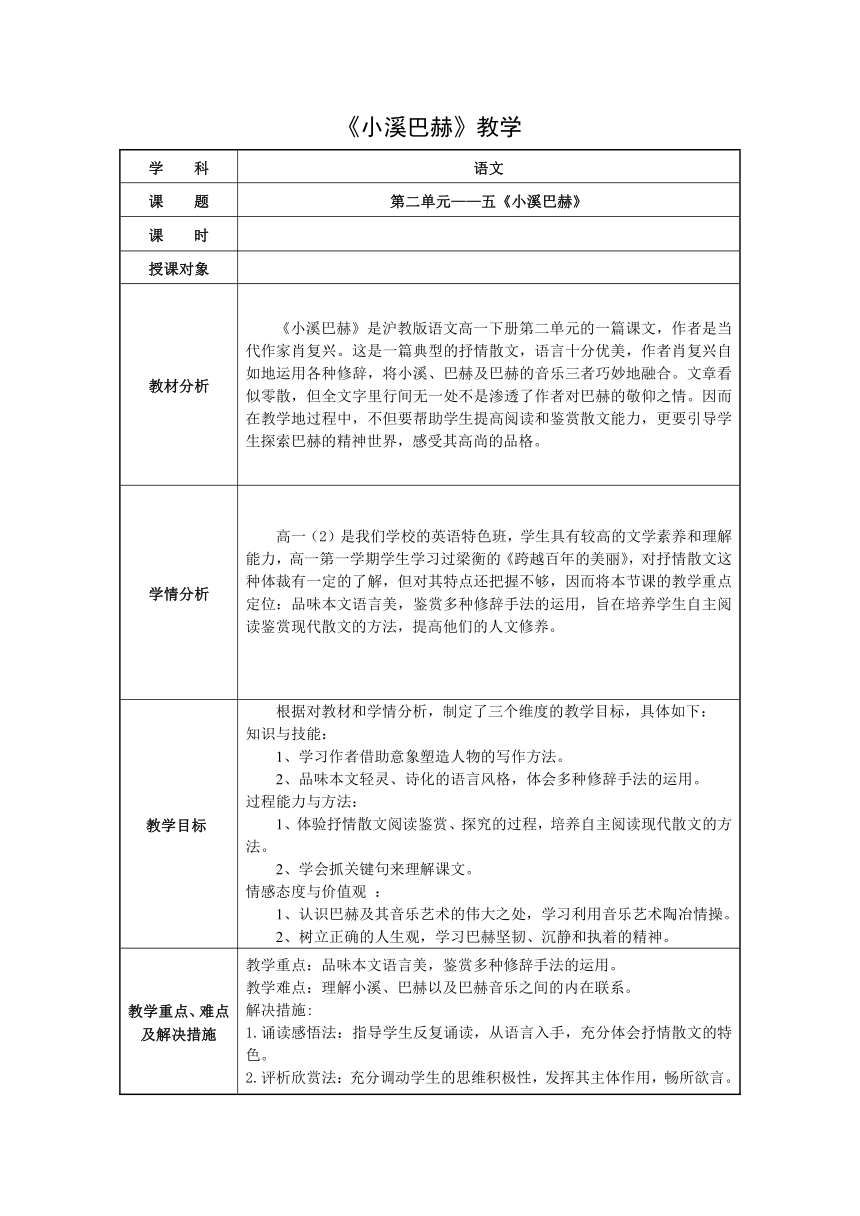

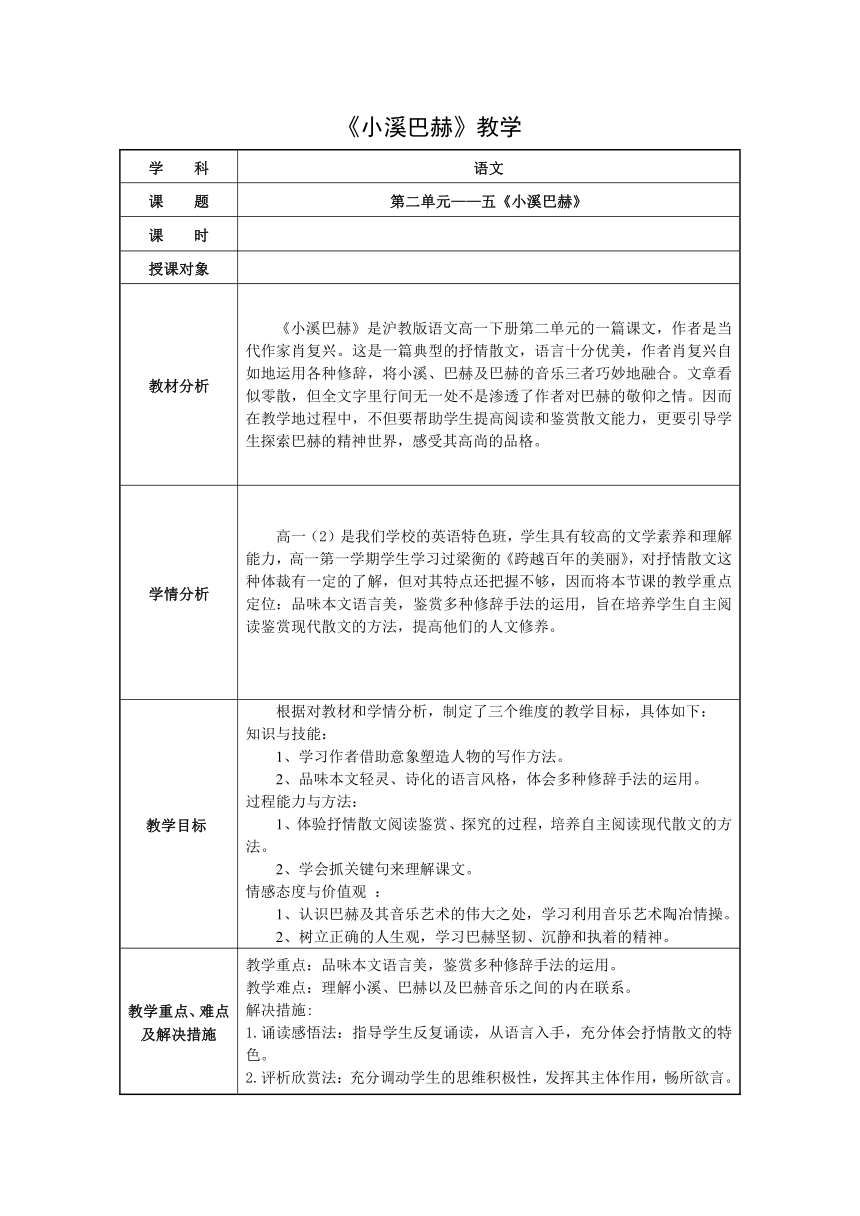

教材分析

《小溪巴赫》是沪教版语文高一下册第二单元的一篇课文,作者是当代作家肖复兴。这是一篇典型的抒情散文,语言十分优美,作者肖复兴自如地运用各种修辞,将小溪、巴赫及巴赫的音乐三者巧妙地融合。文章看似零散,但全文字里行间无一处不是渗透了作者对巴赫的敬仰之情。因而在教学地过程中,不但要帮助学生提高阅读和鉴赏散文能力,更要引导学生探索巴赫的精神世界,感受其高尚的品格。

学情分析

高一(2)是我们学校的英语特色班,学生具有较高的文学素养和理解能力,高一第一学期学生学习过梁衡的《跨越百年的美丽》,对抒情散文这种体裁有一定的了解,但对其特点还把握不够,因而将本节课的教学重点定位:品味本文语言美,鉴赏多种修辞手法的运用,旨在培养学生自主阅读鉴赏现代散文的方法,提高他们的人文修养。

教学目标

根据对教材和学情分析,制定了三个维度的教学目标,具体如下:

知识与技能:

1、学习作者借助意象塑造人物的写作方法。

2、品味本文轻灵、诗化的语言风格,体会多种修辞手法的运用。

过程能力与方法:

1、体验抒情散文阅读鉴赏、探究的过程,培养自主阅读现代散文的方法。

2、学会抓关键句来理解课文。

情感态度与价值观

:

1、认识巴赫及其音乐艺术的伟大之处,学习利用音乐艺术陶冶情操。

2、树立正确的人生观,学习巴赫坚韧、沉静和执着的精神。

教学重点、难点

及解决措施

教学重点:品味本文语言美,鉴赏多种修辞手法的运用。

教学难点:理解小溪、巴赫以及巴赫音乐之间的内在联系。

解决措施:

1.诵读感悟法:指导学生反复诵读,从语言入手,充分体会抒情散文的特色。

2.评析欣赏法:充分调动学生的思维积极性,发挥其主体作用,畅所欲言。

3.合作探究法:探究作者写作的情感及写作技巧,并为己所用。

教学过程

教学

环节

教学内容

所用时间

教师活动

学生活动

媒体

应用

一、

课程

导入

1、预习检查;

2、古筝曲引入:孙忆瑶同学弹奏《高山流水》。

3、导语引入,创设情境。

4分

1、检查课前作业(课前)。

2、和学生一起欣赏《高山流水》,明确这首古筝曲是中国古典音乐的经典之作。

3、导语:

一曲高山流水尽,伯牙古琴遇知音。正如肖复兴自己所言:“音乐的力量存在我们每个人的身上,音乐能在我们每个人的生命中响起清澈的回声。”一个热爱音乐的作家,拨动自己的心弦,把文字化作音符,谱写出多年来蕴藏心底的对于音乐的感悟。那么,今天他能不能在我们的课堂里遇到他的知音呢?

1.学生自主了解巴赫的生平事迹和音乐成就,并完成导学案;利用早读阅读肖复兴的文章——《那一晚忽然洞开的窗子》;利用周末,观看BBC关于巴赫的纪录片:《伟大的作曲家:第一集》。

2、边欣赏古筝曲边阅读课文。

打开PPT,

展示课题。

二、

整体感知,理清思路。

1、感知内容

2、理清思路

3、领会主旨

10分

1、提问学生,这篇课文为什么以“小溪巴赫”为题?

教师明确:巴赫像小溪,借物写人。

2、提问学生,文章写了小溪、巴赫,还写了什么?

教师明确:巴赫的音乐。

3、给学生思考讨论的时间,请学生小组讨论分析,说说作者是如何将小溪、巴赫及巴赫的音乐融合起来的?

4、教师明确:

(1)巴赫在德文中的意思是指小小溪水。

(2)巴赫的音乐像小溪,不被人注意,却永不消失,静谧安详、旷日持久。

(3)巴赫的性格和品格像小溪,沉静内敛、坚韧执着。

通过理清思路可以看出,肖复兴通过“小溪”这个意象,化虚为实,将巴赫、巴赫的音乐和小溪三者巧妙地融合,赋予了“小溪”这个客观物象丰富的文化内涵。在描绘的过程中,表现作者对巴赫的赞美和敬仰之情。

1、阅读文本,分析思考。

2、合作探究,理清小溪、巴赫及巴赫音乐之间的内在联系。

PPT,提出问题。

播放巴赫音乐

PPT展示要点

三、

细读课文,品味语言。

1、引导

2、营造氛围,

引导思考

3、分组讨论,

分析思考

4、探讨分析,

辨析手法

20分

1、引导词:

肖复兴被巴赫的音乐所征服,那么你们有没有被肖复兴的文字所征服呢?

2、在阅读这篇文章时,你们对于肖复兴的文字,最直接的阅读感受是什么?

教师明确:轻灵、诗化、优美。

3、这篇文章的语言美,具体表现在哪些方面,从文中找出具体的语句或段落。请大家分小组自由交流讨论。

教师明确:

(1)用词精当

(2)整散结合

整句:对偶、排比、反复

散句:除对偶、排比、反复之外的句子。:

(3)修辞

a.比喻

它不是一杯烈酒,让你吞下去就就立刻烟花般怒放、烈火般燃烧;它只是你的眼泪,在你最需要的时候,珍珠项链般挂在你的脖颈,或悄悄地湿润着你的心房。(第10段)

赏析:“它不是你的眼泪”“它只是你的眼泪”,这两个比喻恰到好处地,形象地写出了小溪透进永恒的心灵和岁月的美。

b.排比

在险峻的悬崖上,它照样流淌;在偏僻的角落里,它照样流淌;在风霜雨雪的袭击下,它照样流淌……(第10段)

赏析:增强气势,表现出小溪安详、恬静的特点。

c.对比

d.引用

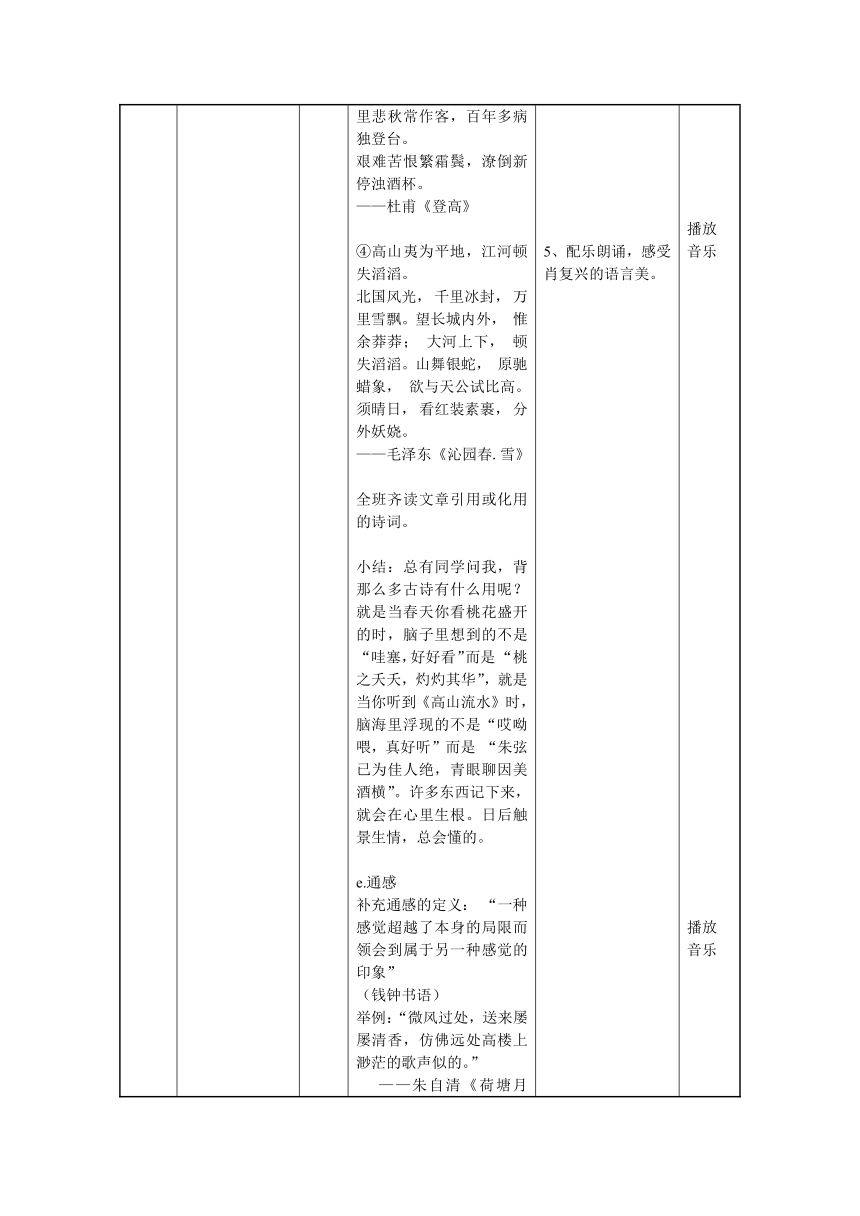

①大海可能会一时澎湃,浪涛卷起千堆雪。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

——苏轼《念奴娇赤壁怀古》

②或只愿眺望飞流三千尺的瀑布。

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

——李白《望庐山瀑布》

③不会无边落木萧萧下。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

——杜甫《登高》

④高山夷为平地,江河顿失滔滔。

北国风光,

千里冰封,

万里雪飘。望长城内外,

惟余莽莽;

大河上下,

顿失滔滔。山舞银蛇,

原驰蜡象,

欲与天公试比高。须晴日,

看红装素裹,

分外妖娆。

——毛泽东《沁园春.雪》

全班齐读文章引用或化用的诗词。

小结:总有同学问我,背那么多古诗有什么用呢?就是当春天你看桃花盛开的时,脑子里想到的不是

“哇塞,好好看”而是

“桃之夭夭,灼灼其华”,就是当你听到《高山流水》时,脑海里浮现的不是“哎呦喂,真好听”而是

“朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横”。许多东西记下来,就会在心里生根。日后触景生情,总会懂的。

e.通感

补充通感的定义:

“一种感觉超越了本身的局限而领会到属于另一种感觉的印象”

(钱钟书语)

举例:“微风过处,送来屡屡清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

——朱自清《荷塘月色》

课文第17、18段

小结:作者展开想象,描绘了聆听巴赫音乐时,眼前出现的一幅幅如梦如幻的画面。

全班女生配乐朗读。

课前预习作业已经让同学们从17、18段挑选一段翻译成英文,请两位同学给大家分享一下自己的成果。

作者与巴赫的情感交流和心灵感应,音乐在作者心中所具有的清洁通透、脱俗绝尘的特点,都通过作者那轻灵、诗化、优美的语言展露无遗。

1、明确教师的问题。

2、在音乐中,展开小组交流讨论。

3、讨论结束,由每个小组的代表发言,在班内分享小组的观点。

4、明确要点,思考分析。

5、配乐朗诵,感受肖复兴的语言美。

6、同学之间交流讨论,有感情地朗读翻译语段。

播放音乐

展示引用古诗词

播放音乐

播放音乐

四、拓展提升,激发思维

。

再次朗读,

体味感情

2、能力迁移

审美提升

3、品味音乐之美

5分

1、听古筝曲《高山流水》,仿照文章最后两段的写作手法,将脑海中想象的画面描述出来。

2、要求学生将所写片段,小组交流讨论并朗诵。

1、边欣赏音乐边写作

2、学生分组交流。

3、思考并对老师点评有所明确。

展示问题

播放音乐

五、课后作业

布置课后作业,巩固所学知识,进行能力迁移。

1分

课后作业:

1、

文中有多处文字用通感的手法将无形的音乐化为有形的画面,请选取一个地方细细体会,并仿照作者的写法描写一段你所喜爱的音乐。

2、针对课文的表现手法,写一篇300字的鉴赏小短文。

思考并完成课堂作业

PPT展示作业

六、

板书

设计

小

溪

巴

赫

肖复兴

巴赫

←

小溪

→

巴赫的音乐

语言美

教

学

流

程

(

开始

)

(

课前自主学习与

欣赏

古筝曲

《

高山流水

》。导语引入,创设情境。

PPT

、音乐

PPT

阅读文章

提出问题

小溪、巴赫及巴赫音乐的内在联系。

PPT

齐读,思考问题后发言

提问

:文章的语言美体现在哪些方面?

PPT

音乐

朗读后思考,发言

朗诵,营造氛围后提问

PPT

音乐

分组讨论、发言

总结:

文章的语言美

能力迁移,自主写作

。

PPT

音乐

分组讨论

交流

,朗诵

小结

PPT

作业布置

结束

知识前置

)

(

开始结束

教师活动

学生活动

媒体运用

流程线条

)

(

检查课前作业

)

五《小溪巴赫》导学

一、名人点评

1.他不是小溪,是大海!

——贝多芬

2.北方快乐的孩子们,你们能吮吸到巴赫的乳汁,我多么羡慕你们。——威尔第

3.巴赫是一切时代的音乐中最伟大的奇迹。

——瓦格纳

4.如果巴赫时代以来所有的音乐作品都丧失了,也可以在巴赫的基础上重新构成。

——古

诺

5.研究巴赫,你将从他那里找到一切。

——勃拉姆斯

二、走进作品,了解文学常识

自主查阅关于巴赫的相关资料,完成下列各题。

1.

作者肖复兴,曾任《小说选刊》副主编,现任《人民文学》杂志社副主编。本文选自_________。《音乐笔记》一书中,收集了作者肖复兴十多年来所写的所有有关音乐的篇章,共分为三辑:第一辑《来自波希米亚森林》大多是听音乐会或听唱片的感受和感想;第二辑《谁能把恋歌唱得依然动听》为有关流行音乐和民间音乐方面的理解和断想;第三辑《光是从哪儿来的》写有关古典音乐的印象和感悟。

2.

巴赫是_______作曲家(1685—1750),_______

盛期代表人物,18世纪上半叶欧洲最伟大的作曲家。由于他一生杰出的创作活动和对音乐艺术的发展所作出的巨大贡献,在世界音乐史上,巴赫素有“音乐之父”的美称。代表作品主要有________________

、______________

、

_________________

。

三、阅读作品,掌握基础知识

给下列加点的字注音。

(1)三缄其口(

)

(2)干涸(

)

(3)一曝十寒(

)

(4)氤氲(

)

四、感悟作品,把握主题思想

1.文章为什么要以“小溪巴赫”为题?

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

2.谈谈小溪、巴赫及巴赫的音乐三者之间的内在联系。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

3.本文语言风格:轻灵、诗化、富有音乐美。请结合文章内容,具体分析文章的语言美体现在哪些方面?

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

五、拓展延伸,??课外阅读

那一晚忽然洞开的窗子

肖复兴

我一直认为音乐与其他艺术形式不一样,音乐更靠的是一种心灵上的启示,冥冥中神的一种启示。当然,我指的是古典的音乐,不是那种模仿试的、充满噪音的、拙劣的所谓现代派音乐。古典classic一词,最早源于古罗马的拉丁语,classicus的意思,就包含着和谐、高雅、典范、持久的意义。而能保证这些意义存在而不褪色的,人为的力量达不到的,只能求助于神。

音乐,从某种程度上说,是充满神秘感的。心灵和神,是音乐飞翔的两翼。

罗曼?罗兰说:“个人的感受,内心的体验,除了心灵和音乐之外再不需要什么。”德国哲学家莱布尼茨说:“音乐是心灵的算数练习,心灵在听音乐时计算着自己的不知。”我想说的都是这个道理,或是神作用于心灵,或是心灵参谒于神,真正美好的音乐才能诞生。而且,我坚信别的艺术可以后天培养,大器晚成;音乐只能从童年时起步,错过童年,音乐便不会再次降临驻足。因为只有童年的心灵最纯洁而未受到污染,便也最易于得到神的启示和帮助。成年人的心,已经板结成水泥地板,神的雨露便难以渗透进去。

童年的巴赫,便是这样得到神的启示和帮助,否则他日后就不会成为那么伟大的音乐家,起码我是这样认为。

在音乐史上没有这样的记载,但在巴赫的传记中确又这样一段生动的描述。童年的巴赫,家境贫寒,但酷爱音乐。只要汉堡有音乐会,他必要参加,虽身无分文,步行也要去。他的家距离汉堡有30公里,往返60公里,对于一个孩子来说,实在是够累的了。一次,在汉堡听完音乐会,他还想继续听明天下午一场的音乐会,可是他没有一文钱,只好无奈地踏上归途,30公里的路一下子变得漫长起来。走到半路,天就黑了下来,他又没钱住店,连饿带困,只好小猫一样蜷缩在一家旅店屋檐下的草地上,捱过这一个没有音乐的寂寞之夜。沉睡到夜半时分,一股扑鼻的香味萦绕身旁,竟撩拨得他突然醒来。就在他刚刚醒来的一刹那,头顶上的窗子“砰”的一声忽然打开,紧接着从窗口落下一包东西,正落在他的身旁。他打开包一看,是一个喷香的鲱鱼头,鱼头里还藏着钱!

是谁赐予了他今晚的晚餐?又是谁给予了他能够返回汉堡听音乐会的费用?

童年的巴赫感到莫名的兴奋,也感到格外的奇怪,他抬头望望窗子,窗子已经关上了,只有头顶的夜空一天繁星怒放。

他认为这肯定是上帝赐予他的恩惠,他立刻跪在草地上,对着漠漠的夜空,向上帝祷告膜拜。他相信万能的上帝一定就藏在闪烁的星光中。

音乐史中并没有这样的记载,大概认为这只是传说而已,不足为凭。但我确实宁愿信其有,不愿信其无。即使是传说,也表明着巴赫和人们对于神灵与音乐相通的感情与向往。

我不知道那扇神秘的窗子里住的究竟是什么人?为什么要给巴赫以默默的帮助?巴赫那时还只是师出无名的孩子呀!莫非他或她或他们早已猜到巴赫将来的命运?那么为什么只给巴赫一个可怜的鲱鱼头?为什么不给巴赫更美好一点的晚餐?或者干脆把巴赫请进屋来,给他一盏更加温暖的灯火?……

我猜不出来。但我想如果那样的话,也就没有了神秘的感觉,可能也就没有了以后的巴赫。

对于孩子,对于艺术,是需要一些神秘的感觉的。过于实际和实在了,世俗的气味浓厚了,不仅会磨蚀掉孩子的想象力,更会锈蚀掉孩子天籁般的心灵。与世俗近了,与艺术就远了。

幸亏那扇窗子没有再打开。

那一晚,巴赫又返回汉堡,继续听他的音乐会。应该说在这之前,巴赫就已经迷恋上了音乐,但我以为就是从这个夜晚开始,巴赫才真正走进了音乐。

再听巴赫的音乐,比如他的《勃兰登堡协奏曲》、《马太受难曲》,我总能听到那种巴赫独特的庄严、典雅、深邃,巴赫自己的那种内省、含蓄、柔美。我总好像看到那一晚忽然洞开的窗子和漫天的星光灿烂。

当然,还能依稀闻到那鲱鱼头的香味。

学

科

语文

课

题

第二单元——五《小溪巴赫》

课

时

授课对象

教材分析

《小溪巴赫》是沪教版语文高一下册第二单元的一篇课文,作者是当代作家肖复兴。这是一篇典型的抒情散文,语言十分优美,作者肖复兴自如地运用各种修辞,将小溪、巴赫及巴赫的音乐三者巧妙地融合。文章看似零散,但全文字里行间无一处不是渗透了作者对巴赫的敬仰之情。因而在教学地过程中,不但要帮助学生提高阅读和鉴赏散文能力,更要引导学生探索巴赫的精神世界,感受其高尚的品格。

学情分析

高一(2)是我们学校的英语特色班,学生具有较高的文学素养和理解能力,高一第一学期学生学习过梁衡的《跨越百年的美丽》,对抒情散文这种体裁有一定的了解,但对其特点还把握不够,因而将本节课的教学重点定位:品味本文语言美,鉴赏多种修辞手法的运用,旨在培养学生自主阅读鉴赏现代散文的方法,提高他们的人文修养。

教学目标

根据对教材和学情分析,制定了三个维度的教学目标,具体如下:

知识与技能:

1、学习作者借助意象塑造人物的写作方法。

2、品味本文轻灵、诗化的语言风格,体会多种修辞手法的运用。

过程能力与方法:

1、体验抒情散文阅读鉴赏、探究的过程,培养自主阅读现代散文的方法。

2、学会抓关键句来理解课文。

情感态度与价值观

:

1、认识巴赫及其音乐艺术的伟大之处,学习利用音乐艺术陶冶情操。

2、树立正确的人生观,学习巴赫坚韧、沉静和执着的精神。

教学重点、难点

及解决措施

教学重点:品味本文语言美,鉴赏多种修辞手法的运用。

教学难点:理解小溪、巴赫以及巴赫音乐之间的内在联系。

解决措施:

1.诵读感悟法:指导学生反复诵读,从语言入手,充分体会抒情散文的特色。

2.评析欣赏法:充分调动学生的思维积极性,发挥其主体作用,畅所欲言。

3.合作探究法:探究作者写作的情感及写作技巧,并为己所用。

教学过程

教学

环节

教学内容

所用时间

教师活动

学生活动

媒体

应用

一、

课程

导入

1、预习检查;

2、古筝曲引入:孙忆瑶同学弹奏《高山流水》。

3、导语引入,创设情境。

4分

1、检查课前作业(课前)。

2、和学生一起欣赏《高山流水》,明确这首古筝曲是中国古典音乐的经典之作。

3、导语:

一曲高山流水尽,伯牙古琴遇知音。正如肖复兴自己所言:“音乐的力量存在我们每个人的身上,音乐能在我们每个人的生命中响起清澈的回声。”一个热爱音乐的作家,拨动自己的心弦,把文字化作音符,谱写出多年来蕴藏心底的对于音乐的感悟。那么,今天他能不能在我们的课堂里遇到他的知音呢?

1.学生自主了解巴赫的生平事迹和音乐成就,并完成导学案;利用早读阅读肖复兴的文章——《那一晚忽然洞开的窗子》;利用周末,观看BBC关于巴赫的纪录片:《伟大的作曲家:第一集》。

2、边欣赏古筝曲边阅读课文。

打开PPT,

展示课题。

二、

整体感知,理清思路。

1、感知内容

2、理清思路

3、领会主旨

10分

1、提问学生,这篇课文为什么以“小溪巴赫”为题?

教师明确:巴赫像小溪,借物写人。

2、提问学生,文章写了小溪、巴赫,还写了什么?

教师明确:巴赫的音乐。

3、给学生思考讨论的时间,请学生小组讨论分析,说说作者是如何将小溪、巴赫及巴赫的音乐融合起来的?

4、教师明确:

(1)巴赫在德文中的意思是指小小溪水。

(2)巴赫的音乐像小溪,不被人注意,却永不消失,静谧安详、旷日持久。

(3)巴赫的性格和品格像小溪,沉静内敛、坚韧执着。

通过理清思路可以看出,肖复兴通过“小溪”这个意象,化虚为实,将巴赫、巴赫的音乐和小溪三者巧妙地融合,赋予了“小溪”这个客观物象丰富的文化内涵。在描绘的过程中,表现作者对巴赫的赞美和敬仰之情。

1、阅读文本,分析思考。

2、合作探究,理清小溪、巴赫及巴赫音乐之间的内在联系。

PPT,提出问题。

播放巴赫音乐

PPT展示要点

三、

细读课文,品味语言。

1、引导

2、营造氛围,

引导思考

3、分组讨论,

分析思考

4、探讨分析,

辨析手法

20分

1、引导词:

肖复兴被巴赫的音乐所征服,那么你们有没有被肖复兴的文字所征服呢?

2、在阅读这篇文章时,你们对于肖复兴的文字,最直接的阅读感受是什么?

教师明确:轻灵、诗化、优美。

3、这篇文章的语言美,具体表现在哪些方面,从文中找出具体的语句或段落。请大家分小组自由交流讨论。

教师明确:

(1)用词精当

(2)整散结合

整句:对偶、排比、反复

散句:除对偶、排比、反复之外的句子。:

(3)修辞

a.比喻

它不是一杯烈酒,让你吞下去就就立刻烟花般怒放、烈火般燃烧;它只是你的眼泪,在你最需要的时候,珍珠项链般挂在你的脖颈,或悄悄地湿润着你的心房。(第10段)

赏析:“它不是你的眼泪”“它只是你的眼泪”,这两个比喻恰到好处地,形象地写出了小溪透进永恒的心灵和岁月的美。

b.排比

在险峻的悬崖上,它照样流淌;在偏僻的角落里,它照样流淌;在风霜雨雪的袭击下,它照样流淌……(第10段)

赏析:增强气势,表现出小溪安详、恬静的特点。

c.对比

d.引用

①大海可能会一时澎湃,浪涛卷起千堆雪。

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

——苏轼《念奴娇赤壁怀古》

②或只愿眺望飞流三千尺的瀑布。

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

——李白《望庐山瀑布》

③不会无边落木萧萧下。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

——杜甫《登高》

④高山夷为平地,江河顿失滔滔。

北国风光,

千里冰封,

万里雪飘。望长城内外,

惟余莽莽;

大河上下,

顿失滔滔。山舞银蛇,

原驰蜡象,

欲与天公试比高。须晴日,

看红装素裹,

分外妖娆。

——毛泽东《沁园春.雪》

全班齐读文章引用或化用的诗词。

小结:总有同学问我,背那么多古诗有什么用呢?就是当春天你看桃花盛开的时,脑子里想到的不是

“哇塞,好好看”而是

“桃之夭夭,灼灼其华”,就是当你听到《高山流水》时,脑海里浮现的不是“哎呦喂,真好听”而是

“朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横”。许多东西记下来,就会在心里生根。日后触景生情,总会懂的。

e.通感

补充通感的定义:

“一种感觉超越了本身的局限而领会到属于另一种感觉的印象”

(钱钟书语)

举例:“微风过处,送来屡屡清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

——朱自清《荷塘月色》

课文第17、18段

小结:作者展开想象,描绘了聆听巴赫音乐时,眼前出现的一幅幅如梦如幻的画面。

全班女生配乐朗读。

课前预习作业已经让同学们从17、18段挑选一段翻译成英文,请两位同学给大家分享一下自己的成果。

作者与巴赫的情感交流和心灵感应,音乐在作者心中所具有的清洁通透、脱俗绝尘的特点,都通过作者那轻灵、诗化、优美的语言展露无遗。

1、明确教师的问题。

2、在音乐中,展开小组交流讨论。

3、讨论结束,由每个小组的代表发言,在班内分享小组的观点。

4、明确要点,思考分析。

5、配乐朗诵,感受肖复兴的语言美。

6、同学之间交流讨论,有感情地朗读翻译语段。

播放音乐

展示引用古诗词

播放音乐

播放音乐

四、拓展提升,激发思维

。

再次朗读,

体味感情

2、能力迁移

审美提升

3、品味音乐之美

5分

1、听古筝曲《高山流水》,仿照文章最后两段的写作手法,将脑海中想象的画面描述出来。

2、要求学生将所写片段,小组交流讨论并朗诵。

1、边欣赏音乐边写作

2、学生分组交流。

3、思考并对老师点评有所明确。

展示问题

播放音乐

五、课后作业

布置课后作业,巩固所学知识,进行能力迁移。

1分

课后作业:

1、

文中有多处文字用通感的手法将无形的音乐化为有形的画面,请选取一个地方细细体会,并仿照作者的写法描写一段你所喜爱的音乐。

2、针对课文的表现手法,写一篇300字的鉴赏小短文。

思考并完成课堂作业

PPT展示作业

六、

板书

设计

小

溪

巴

赫

肖复兴

巴赫

←

小溪

→

巴赫的音乐

语言美

教

学

流

程

(

开始

)

(

课前自主学习与

欣赏

古筝曲

《

高山流水

》。导语引入,创设情境。

PPT

、音乐

PPT

阅读文章

提出问题

小溪、巴赫及巴赫音乐的内在联系。

PPT

齐读,思考问题后发言

提问

:文章的语言美体现在哪些方面?

PPT

音乐

朗读后思考,发言

朗诵,营造氛围后提问

PPT

音乐

分组讨论、发言

总结:

文章的语言美

能力迁移,自主写作

。

PPT

音乐

分组讨论

交流

,朗诵

小结

PPT

作业布置

结束

知识前置

)

(

开始结束

教师活动

学生活动

媒体运用

流程线条

)

(

检查课前作业

)

五《小溪巴赫》导学

一、名人点评

1.他不是小溪,是大海!

——贝多芬

2.北方快乐的孩子们,你们能吮吸到巴赫的乳汁,我多么羡慕你们。——威尔第

3.巴赫是一切时代的音乐中最伟大的奇迹。

——瓦格纳

4.如果巴赫时代以来所有的音乐作品都丧失了,也可以在巴赫的基础上重新构成。

——古

诺

5.研究巴赫,你将从他那里找到一切。

——勃拉姆斯

二、走进作品,了解文学常识

自主查阅关于巴赫的相关资料,完成下列各题。

1.

作者肖复兴,曾任《小说选刊》副主编,现任《人民文学》杂志社副主编。本文选自_________。《音乐笔记》一书中,收集了作者肖复兴十多年来所写的所有有关音乐的篇章,共分为三辑:第一辑《来自波希米亚森林》大多是听音乐会或听唱片的感受和感想;第二辑《谁能把恋歌唱得依然动听》为有关流行音乐和民间音乐方面的理解和断想;第三辑《光是从哪儿来的》写有关古典音乐的印象和感悟。

2.

巴赫是_______作曲家(1685—1750),_______

盛期代表人物,18世纪上半叶欧洲最伟大的作曲家。由于他一生杰出的创作活动和对音乐艺术的发展所作出的巨大贡献,在世界音乐史上,巴赫素有“音乐之父”的美称。代表作品主要有________________

、______________

、

_________________

。

三、阅读作品,掌握基础知识

给下列加点的字注音。

(1)三缄其口(

)

(2)干涸(

)

(3)一曝十寒(

)

(4)氤氲(

)

四、感悟作品,把握主题思想

1.文章为什么要以“小溪巴赫”为题?

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

2.谈谈小溪、巴赫及巴赫的音乐三者之间的内在联系。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

3.本文语言风格:轻灵、诗化、富有音乐美。请结合文章内容,具体分析文章的语言美体现在哪些方面?

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????_____________________________

五、拓展延伸,??课外阅读

那一晚忽然洞开的窗子

肖复兴

我一直认为音乐与其他艺术形式不一样,音乐更靠的是一种心灵上的启示,冥冥中神的一种启示。当然,我指的是古典的音乐,不是那种模仿试的、充满噪音的、拙劣的所谓现代派音乐。古典classic一词,最早源于古罗马的拉丁语,classicus的意思,就包含着和谐、高雅、典范、持久的意义。而能保证这些意义存在而不褪色的,人为的力量达不到的,只能求助于神。

音乐,从某种程度上说,是充满神秘感的。心灵和神,是音乐飞翔的两翼。

罗曼?罗兰说:“个人的感受,内心的体验,除了心灵和音乐之外再不需要什么。”德国哲学家莱布尼茨说:“音乐是心灵的算数练习,心灵在听音乐时计算着自己的不知。”我想说的都是这个道理,或是神作用于心灵,或是心灵参谒于神,真正美好的音乐才能诞生。而且,我坚信别的艺术可以后天培养,大器晚成;音乐只能从童年时起步,错过童年,音乐便不会再次降临驻足。因为只有童年的心灵最纯洁而未受到污染,便也最易于得到神的启示和帮助。成年人的心,已经板结成水泥地板,神的雨露便难以渗透进去。

童年的巴赫,便是这样得到神的启示和帮助,否则他日后就不会成为那么伟大的音乐家,起码我是这样认为。

在音乐史上没有这样的记载,但在巴赫的传记中确又这样一段生动的描述。童年的巴赫,家境贫寒,但酷爱音乐。只要汉堡有音乐会,他必要参加,虽身无分文,步行也要去。他的家距离汉堡有30公里,往返60公里,对于一个孩子来说,实在是够累的了。一次,在汉堡听完音乐会,他还想继续听明天下午一场的音乐会,可是他没有一文钱,只好无奈地踏上归途,30公里的路一下子变得漫长起来。走到半路,天就黑了下来,他又没钱住店,连饿带困,只好小猫一样蜷缩在一家旅店屋檐下的草地上,捱过这一个没有音乐的寂寞之夜。沉睡到夜半时分,一股扑鼻的香味萦绕身旁,竟撩拨得他突然醒来。就在他刚刚醒来的一刹那,头顶上的窗子“砰”的一声忽然打开,紧接着从窗口落下一包东西,正落在他的身旁。他打开包一看,是一个喷香的鲱鱼头,鱼头里还藏着钱!

是谁赐予了他今晚的晚餐?又是谁给予了他能够返回汉堡听音乐会的费用?

童年的巴赫感到莫名的兴奋,也感到格外的奇怪,他抬头望望窗子,窗子已经关上了,只有头顶的夜空一天繁星怒放。

他认为这肯定是上帝赐予他的恩惠,他立刻跪在草地上,对着漠漠的夜空,向上帝祷告膜拜。他相信万能的上帝一定就藏在闪烁的星光中。

音乐史中并没有这样的记载,大概认为这只是传说而已,不足为凭。但我确实宁愿信其有,不愿信其无。即使是传说,也表明着巴赫和人们对于神灵与音乐相通的感情与向往。

我不知道那扇神秘的窗子里住的究竟是什么人?为什么要给巴赫以默默的帮助?巴赫那时还只是师出无名的孩子呀!莫非他或她或他们早已猜到巴赫将来的命运?那么为什么只给巴赫一个可怜的鲱鱼头?为什么不给巴赫更美好一点的晚餐?或者干脆把巴赫请进屋来,给他一盏更加温暖的灯火?……

我猜不出来。但我想如果那样的话,也就没有了神秘的感觉,可能也就没有了以后的巴赫。

对于孩子,对于艺术,是需要一些神秘的感觉的。过于实际和实在了,世俗的气味浓厚了,不仅会磨蚀掉孩子的想象力,更会锈蚀掉孩子天籁般的心灵。与世俗近了,与艺术就远了。

幸亏那扇窗子没有再打开。

那一晚,巴赫又返回汉堡,继续听他的音乐会。应该说在这之前,巴赫就已经迷恋上了音乐,但我以为就是从这个夜晚开始,巴赫才真正走进了音乐。

再听巴赫的音乐,比如他的《勃兰登堡协奏曲》、《马太受难曲》,我总能听到那种巴赫独特的庄严、典雅、深邃,巴赫自己的那种内省、含蓄、柔美。我总好像看到那一晚忽然洞开的窗子和漫天的星光灿烂。

当然,还能依稀闻到那鲱鱼头的香味。