华东师大版语文高一下学期《小溪巴赫》教案

文档属性

| 名称 | 华东师大版语文高一下学期《小溪巴赫》教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 39.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-18 22:31:18 | ||

图片预览

文档简介

《小溪巴赫》教案

【教材分析】

《小溪巴赫》是华东师大版高一语文第二册第二单元的一篇课文,作者是当代作家肖复兴。文章看似零散,但却用诗化、轻灵的语言将小溪、巴赫以及巴赫音乐三者融合在一起,赋予了“小溪”这个客观物象丰富的文化内涵,寄寓了作者对于巴赫深深的怀念与敬仰之情。通过研究本单元的单元导语,可以发现本单元旨在让学生感受伟大人物的高尚品格,并从中获得巨大的激励,因此在教学过程中不能止于对巴赫音乐成就的探索,更要注重对于其高尚品格的挖掘。

【学情分析】

高一(3)班是晋元高级中学的英语特色班。班级学生具有较好的文学素养和语言表达能力。另外这个班级女生较多,情感细腻,善于抓住文本细节,对于文本的理解比较透彻。但另一方面,学生对于古典音乐的了解甚少,对于巴赫以及其音乐成就几乎一无所知,需要老师在教学过程中进行适当的补充与介绍。

【教学目标】

1.理解和领会小溪与巴赫及巴赫音乐之间的内在联系。

2.学习人物与意象相融合的写作手法。

3.认识巴赫精神及其音乐艺术的伟大之处,学习巴赫的坚韧、沉静和执着的精神,体会作者的赞美和敬仰之情。

【教学重点与难点】

重点:理清文章脉络,理解小溪、巴赫以及巴赫音乐三者的内在联系。

难点:从文本中感受、提炼巴赫的音乐成就及高尚品格。

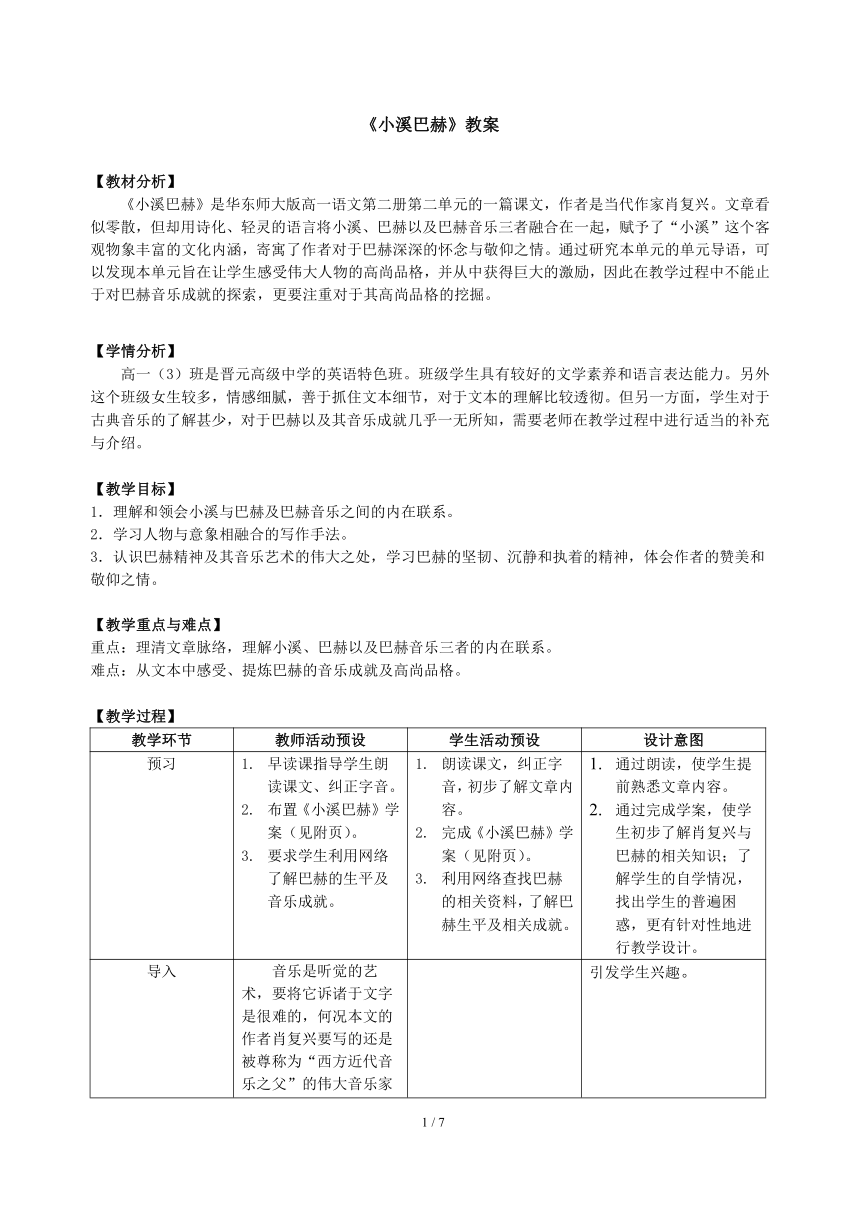

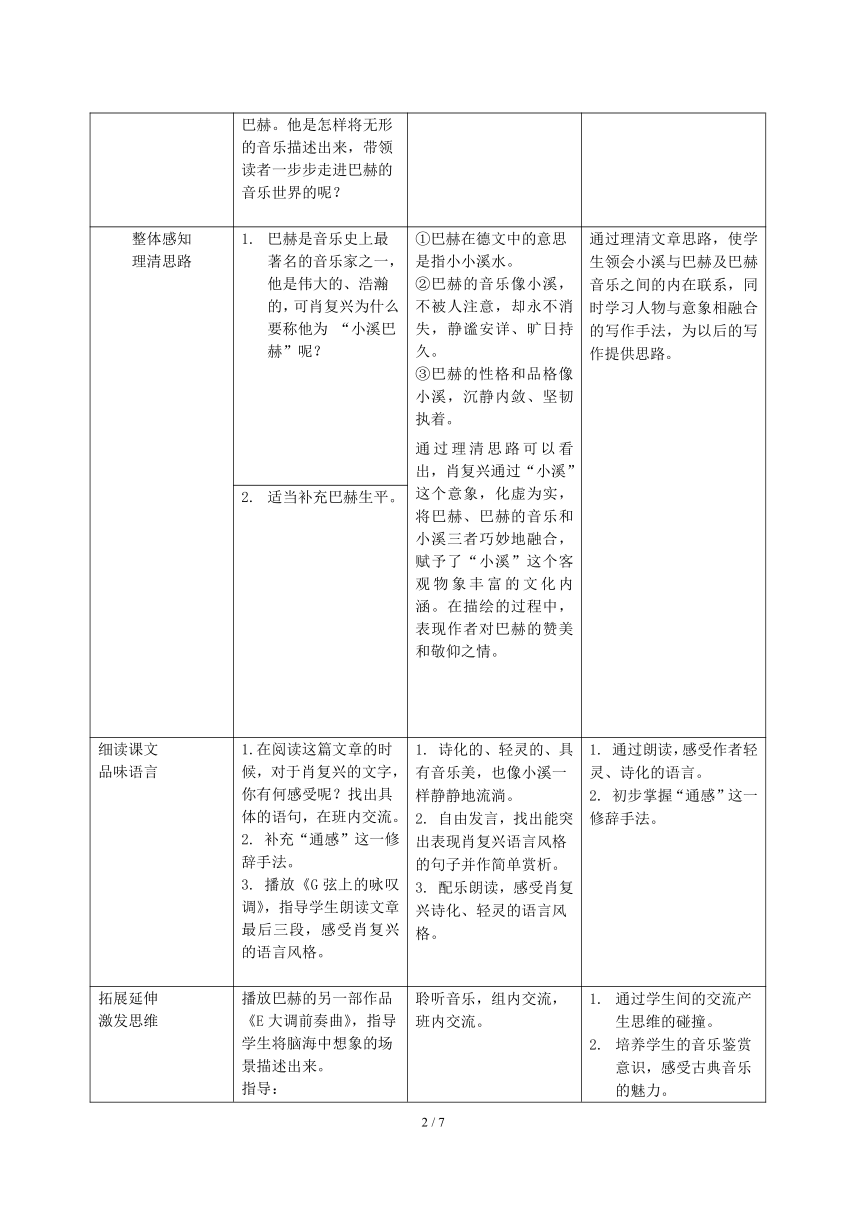

【教学过程】

教学环节 教师活动预设 学生活动预设 设计意图

预习 早读课指导学生朗读课文、纠正字音。

布置《小溪巴赫》学案(见附页)。

要求学生利用网络了解巴赫的生平及音乐成就。 朗读课文,纠正字音,初步了解文章内容。

完成《小溪巴赫》学案(见附页)。

利用网络查找巴赫的相关资料,了解巴赫生平及相关成就。 通过朗读,使学生提前熟悉文章内容。

通过完成学案,使学生初步了解肖复兴与巴赫的相关知识;了解学生的自学情况,找出学生的普遍困惑,更有针对性地进行教学设计。

导入

音乐是听觉的艺术,要将它诉诸于文字是很难的,何况本文的作者肖复兴要写的还是被尊称为“西方近代音乐之父”的伟大音乐家巴赫。他是怎样将无形的音乐描述出来,带领读者一步步走进巴赫的音乐世界的呢?

引发学生兴趣。

整体感知 理清思路 巴赫是音乐史上最著名的音乐家之一,他是伟大的、浩瀚的,可肖复兴为什么要称他为 “小溪巴赫”呢? ①巴赫在德文中的意思是指小小溪水。

②巴赫的音乐像小溪,不被人注意,却永不消失,静谧安详、旷日持久。

③巴赫的性格和品格像小溪,沉静内敛、坚韧执着。

通过理清思路可以看出,肖复兴通过“小溪”这个意象,化虚为实,将巴赫、巴赫的音乐和小溪三者巧妙地融合,赋予了“小溪”这个客观物象丰富的文化内涵。在描绘的过程中,表现作者对巴赫的赞美和敬仰之情。

通过理清文章思路,使学生领会小溪与巴赫及巴赫音乐之间的内在联系,同时学习人物与意象相融合的写作手法,为以后的写作提供思路。

适当补充巴赫生平。

细读课文 品味语言

1.在阅读这篇文章的时候,对于肖复兴的文字,你有何感受呢?找出具体的语句,在班内交流。

2. 补充“通感”这一修辞手法。

3. 播放《G弦上的咏叹调》,指导学生朗读文章最后三段,感受肖复兴的语言风格。

1. 诗化的、轻灵的、具有音乐美,也像小溪一样静静地流淌。

2. 自由发言,找出能突出表现肖复兴语言风格的句子并作简单赏析。

3. 配乐朗读,感受肖复兴诗化、轻灵的语言风格。 1. 通过朗读,感受作者轻灵、诗化的语言。

2. 初步掌握“通感”这一修辞手法。

拓展延伸 激发思维 播放巴赫的另一部作品《E大调前奏曲》,指导学生将脑海中想象的场景描述出来。

指导:

①尝试选取某一意象,化虚为实。

②尝试运用通感的修辞手法。 聆听音乐,组内交流,班内交流。 通过学生间的交流产生思维的碰撞。

培养学生的音乐鉴赏意识,感受古典音乐的魅力。

作业 阅读《那一晚忽然洞开的窗子》,结合本课所学,写一段不少于200字的感想。

学有余力的同学可观看BBC关于巴赫的纪录片:《伟大的作曲家:第一集》 按要求完成作业。 结合英语班特色,拓展学生视野。

【板书设计】

小 溪 巴 赫

肖复兴

小 溪: 恬静清澈、永葆活力

巴赫音乐: 静谧安详、旷日持久

巴赫品格: 沉静内敛、坚韧执着

《小溪巴赫》导学案

【知识链接】

作家作品。肖复兴,曾任《小说选刊》副主编,现任《人民文学》杂志社副主编。本文选自《音乐

笔记》。《音乐笔记》一书中,收集了作者肖复兴十多年来所写的所有有关音乐的篇章,共分为三辑:第一辑《来自波希米亚森林》大多是听音乐会或听唱片的感受和感想;第二辑《谁能把恋歌唱得依然动听》为有关流行音乐和民间音乐方面的理解和断想;第三辑《光是从哪儿来的》写有关古典音乐的印象和感悟。作者本人说:“这些篇章里,有我深深浅浅的脚印和圣桑所说的那种任何词语都不能表达的‘心灵状态’所谱就的情感谱线。”

关于巴赫。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(1685—1750)是18世纪上半叶欧洲最伟大的作曲家。他是巴

洛克音乐时期的重要代表人物。由于他一生杰出的创作活动和对音乐艺术的发展所作出的巨大贡献,在世界音乐史上,巴赫素有“音乐之父”的美称。

关于巴洛克音乐。巴洛克是一个时期的简称,不是指音乐风格。通常指1600年到1750年之间的150

年范围,这个时期内产生的作品,习惯上称之为“巴洛克音乐”。“巴洛克”一词来源于葡萄牙语,意思是形态不够圆或不完美的珍珠,而且最初用于建筑领域,后来才逐渐用于艺术和音乐领域。这一时期的建筑特点是多用精致华丽的装饰,表现在音乐旋律上的特点为:乐句长度不一,气息较长,无论声乐还是器乐,旋律都空前的华丽复杂,有相当多的装饰音和模进音阶。

【自主检测】

给下列加点的字注音。

(1)三缄其口( )(2)干涸( )(3)一曝十寒( )(4)氤氲( )

2. 文化常识积累。

(1)巴赫, 国音乐家。“巴赫”在德文中的意思是: 。

(2)贝多芬, 国音乐家。代表作有《 》、《 》等。

【问题探索】

文章第段说巴赫“太伟大了,太浩瀚了”,后文又说他是“小溪”,这矛盾吗?为什么?

_____

___

___

细读课文,你如何评价肖复兴的语言?

_

对于这篇文章,你还有哪些疑问?

___________

那一晚忽然洞开的窗子

肖复兴

我一直认为音乐与其他艺术形式不一样,音乐更靠的是一种心灵上的启示,冥冥中神的一种启示。当然,我指的是古典的音乐,不是那种模仿试的、充满噪音的、拙劣的所谓现代派音乐。古典classic一词,最早源于古罗马的拉丁语,classicus的意思,就包含着和谐、高雅、典范、持久的意义。而能保证这些意义存在而不褪色的,人为的力量达不到的,只能求助于神。

音乐,从某种程度上说,是充满神秘感的。心灵和神,是音乐飞翔的两翼。

罗曼?罗兰说:“个人的感受,内心的体验,除了心灵和音乐之外再不需要什么。”德国哲学家莱布尼茨说:“音乐是心灵的算数练习,心灵在听音乐时计算着自己的不知。”我想说的都是这个道理,或是神作用于心灵,或是心灵参谒于神,真正美好的音乐才能诞生。而且,我坚信别的艺术可以后天培养,大器晚成;音乐只能从童年时起步,错过童年,音乐便不会再次降临驻足。因为只有童年的心灵最纯洁而未受到污染,便也最易于得到神的启示和帮助。成年人的心,已经板结成水泥地板,神的雨露便难以渗透进去。

童年的巴赫,便是这样得到神的启示和帮助,否则他日后就不会成为那么伟大的音乐家,起码我是这样认为。

在音乐史上没有这样的记载,但在巴赫的传记中确又这样一段生动的描述。童年的巴赫,家境贫寒,但酷爱音乐。只要汉堡有音乐会,他必要参加,虽身无分文,步行也要去。他的家距离汉堡有30公里,往返60公里,对于一个孩子来说,实在是够累的了。一次,在汉堡听完音乐会,他还想继续听明天下午一场的音乐会,可是他没有一文钱,只好无奈地踏上归途,30公里的路一下子变得漫长起来。走到半路,天就黑了下来,他又没钱住店,连饿带困,只好小猫一样蜷缩在一家旅店屋檐下的草地上,捱过这一个没有音乐的寂寞之夜。沉睡到夜半时分,一股扑鼻的香味萦绕身旁,竟撩拨得他突然醒来。就在他刚刚醒来的一刹那,头顶上的窗子“砰”的一声忽然打开,紧接着从窗口落下一包东西,正落在他的身旁。他打开包一看,是一个喷香的鲱鱼头,鱼头里还藏着钱!

是谁赐予了他今晚的晚餐?又是谁给予了他能够返回汉堡听音乐会的费用?

童年的巴赫感到莫名的兴奋,也感到格外的奇怪,他抬头望望窗子,窗子已经关上了,只有头顶的夜空一天繁星怒放。

他认为这肯定是上帝赐予他的恩惠,他立刻跪在草地上,对着漠漠的夜空,向上帝祷告膜拜。他相信万能的上帝一定就藏在闪烁的星光中。

音乐史中并没有这样的记载,大概认为这只是传说而已,不足为凭。但我确实宁愿信其有,不愿信其无。即使是传说,也表明着巴赫和人们对于神灵与音乐相通的感情与向往。

我不知道那扇神秘的窗子里住的究竟是什么人?为什么要给巴赫以默默的帮助?巴赫那时还只是师出无名的孩子呀!莫非他或她或他们早已猜到巴赫将来的命运?那么为什么只给巴赫一个可怜的鲱鱼头?为什么不给巴赫更美好一点的晚餐?或者干脆把巴赫请进屋来,给他一盏更加温暖的灯火?……

我猜不出来。但我想如果那样的话,也就没有了神秘的感觉,可能也就没有了以后的巴赫。

对于孩子,对于艺术,是需要一些神秘的感觉的。过于实际和实在了,世俗的气味浓厚了,不仅会磨蚀掉孩子的想象力,更会锈蚀掉孩子天籁般的心灵。与世俗近了,与艺术就远了。

幸亏那扇窗子没有再打开。

那一晚,巴赫又返回汉堡,继续听他的音乐会。应该说在这之前,巴赫就已经迷恋上了音乐,但我以为就是从这个夜晚开始,巴赫才真正走进了音乐。

再听巴赫的音乐,比如他的《勃兰登堡协奏曲》、《马太受难曲》,我总能听到那种巴赫独特的庄严、典雅、深邃,巴赫自己的那种内省、含蓄、柔美。我总好像看到那一晚忽然洞开的窗子和漫天的星光灿烂。

当然,还能依稀闻到那鲱鱼头的香味。

你的感想:

【教学反思】

经过指导老师的点评,学生作业反馈和课堂效果,我对这堂课进行了反思。主要有以下几个方面:

一、教学设计反思

在确定《小溪巴赫》的教学目标时,我只关注了本单元的教学内容,而忽略了此单元在整个高中阶段的地位以及课程标准的相关要求。其次,教学环节的设计过于复杂,看似面面俱到,实则没有做到“取其精华”。现在回看我的教学设计,我认为大可以删去一些较琐碎的知识点,突出整节课的重点。

二、教学过程反思

导学案的布置对我的教学设计起到了很大的作用,可以沿用到我以后的教学中。整节课教学环节的实施总体比较流畅,在课堂中我也能根据学生的回答适当改变我的教学步骤。但也有一些不足,比如对于“通感”这一修辞手法的讲解还不够透彻,无法让学生真正地掌握。其次整节课的容量比较满,要解决的问题比较多,导致给学生自主思考的时间太少,大部分时间都是我自己在总结,使学生的课堂参与度大打折扣。

三、改进的措施

1. 重视预习作业的布置,根据学生预习作业的完成情况有针对性地进行教学设计。

2. 重视教学目标的确定。要基于课程标准、学段目标、教材内容和表现形式及学生学情等因素确定教学目标。

3. 教学环节要“精”而不是“多”,在今后的教学中要重点关注这一点。

4. 在上课时不要过多地在教室中走动,也不要一直站在讲台前,要找寻到其中的“度”。

1 / 7

【教材分析】

《小溪巴赫》是华东师大版高一语文第二册第二单元的一篇课文,作者是当代作家肖复兴。文章看似零散,但却用诗化、轻灵的语言将小溪、巴赫以及巴赫音乐三者融合在一起,赋予了“小溪”这个客观物象丰富的文化内涵,寄寓了作者对于巴赫深深的怀念与敬仰之情。通过研究本单元的单元导语,可以发现本单元旨在让学生感受伟大人物的高尚品格,并从中获得巨大的激励,因此在教学过程中不能止于对巴赫音乐成就的探索,更要注重对于其高尚品格的挖掘。

【学情分析】

高一(3)班是晋元高级中学的英语特色班。班级学生具有较好的文学素养和语言表达能力。另外这个班级女生较多,情感细腻,善于抓住文本细节,对于文本的理解比较透彻。但另一方面,学生对于古典音乐的了解甚少,对于巴赫以及其音乐成就几乎一无所知,需要老师在教学过程中进行适当的补充与介绍。

【教学目标】

1.理解和领会小溪与巴赫及巴赫音乐之间的内在联系。

2.学习人物与意象相融合的写作手法。

3.认识巴赫精神及其音乐艺术的伟大之处,学习巴赫的坚韧、沉静和执着的精神,体会作者的赞美和敬仰之情。

【教学重点与难点】

重点:理清文章脉络,理解小溪、巴赫以及巴赫音乐三者的内在联系。

难点:从文本中感受、提炼巴赫的音乐成就及高尚品格。

【教学过程】

教学环节 教师活动预设 学生活动预设 设计意图

预习 早读课指导学生朗读课文、纠正字音。

布置《小溪巴赫》学案(见附页)。

要求学生利用网络了解巴赫的生平及音乐成就。 朗读课文,纠正字音,初步了解文章内容。

完成《小溪巴赫》学案(见附页)。

利用网络查找巴赫的相关资料,了解巴赫生平及相关成就。 通过朗读,使学生提前熟悉文章内容。

通过完成学案,使学生初步了解肖复兴与巴赫的相关知识;了解学生的自学情况,找出学生的普遍困惑,更有针对性地进行教学设计。

导入

音乐是听觉的艺术,要将它诉诸于文字是很难的,何况本文的作者肖复兴要写的还是被尊称为“西方近代音乐之父”的伟大音乐家巴赫。他是怎样将无形的音乐描述出来,带领读者一步步走进巴赫的音乐世界的呢?

引发学生兴趣。

整体感知 理清思路 巴赫是音乐史上最著名的音乐家之一,他是伟大的、浩瀚的,可肖复兴为什么要称他为 “小溪巴赫”呢? ①巴赫在德文中的意思是指小小溪水。

②巴赫的音乐像小溪,不被人注意,却永不消失,静谧安详、旷日持久。

③巴赫的性格和品格像小溪,沉静内敛、坚韧执着。

通过理清思路可以看出,肖复兴通过“小溪”这个意象,化虚为实,将巴赫、巴赫的音乐和小溪三者巧妙地融合,赋予了“小溪”这个客观物象丰富的文化内涵。在描绘的过程中,表现作者对巴赫的赞美和敬仰之情。

通过理清文章思路,使学生领会小溪与巴赫及巴赫音乐之间的内在联系,同时学习人物与意象相融合的写作手法,为以后的写作提供思路。

适当补充巴赫生平。

细读课文 品味语言

1.在阅读这篇文章的时候,对于肖复兴的文字,你有何感受呢?找出具体的语句,在班内交流。

2. 补充“通感”这一修辞手法。

3. 播放《G弦上的咏叹调》,指导学生朗读文章最后三段,感受肖复兴的语言风格。

1. 诗化的、轻灵的、具有音乐美,也像小溪一样静静地流淌。

2. 自由发言,找出能突出表现肖复兴语言风格的句子并作简单赏析。

3. 配乐朗读,感受肖复兴诗化、轻灵的语言风格。 1. 通过朗读,感受作者轻灵、诗化的语言。

2. 初步掌握“通感”这一修辞手法。

拓展延伸 激发思维 播放巴赫的另一部作品《E大调前奏曲》,指导学生将脑海中想象的场景描述出来。

指导:

①尝试选取某一意象,化虚为实。

②尝试运用通感的修辞手法。 聆听音乐,组内交流,班内交流。 通过学生间的交流产生思维的碰撞。

培养学生的音乐鉴赏意识,感受古典音乐的魅力。

作业 阅读《那一晚忽然洞开的窗子》,结合本课所学,写一段不少于200字的感想。

学有余力的同学可观看BBC关于巴赫的纪录片:《伟大的作曲家:第一集》 按要求完成作业。 结合英语班特色,拓展学生视野。

【板书设计】

小 溪 巴 赫

肖复兴

小 溪: 恬静清澈、永葆活力

巴赫音乐: 静谧安详、旷日持久

巴赫品格: 沉静内敛、坚韧执着

《小溪巴赫》导学案

【知识链接】

作家作品。肖复兴,曾任《小说选刊》副主编,现任《人民文学》杂志社副主编。本文选自《音乐

笔记》。《音乐笔记》一书中,收集了作者肖复兴十多年来所写的所有有关音乐的篇章,共分为三辑:第一辑《来自波希米亚森林》大多是听音乐会或听唱片的感受和感想;第二辑《谁能把恋歌唱得依然动听》为有关流行音乐和民间音乐方面的理解和断想;第三辑《光是从哪儿来的》写有关古典音乐的印象和感悟。作者本人说:“这些篇章里,有我深深浅浅的脚印和圣桑所说的那种任何词语都不能表达的‘心灵状态’所谱就的情感谱线。”

关于巴赫。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(1685—1750)是18世纪上半叶欧洲最伟大的作曲家。他是巴

洛克音乐时期的重要代表人物。由于他一生杰出的创作活动和对音乐艺术的发展所作出的巨大贡献,在世界音乐史上,巴赫素有“音乐之父”的美称。

关于巴洛克音乐。巴洛克是一个时期的简称,不是指音乐风格。通常指1600年到1750年之间的150

年范围,这个时期内产生的作品,习惯上称之为“巴洛克音乐”。“巴洛克”一词来源于葡萄牙语,意思是形态不够圆或不完美的珍珠,而且最初用于建筑领域,后来才逐渐用于艺术和音乐领域。这一时期的建筑特点是多用精致华丽的装饰,表现在音乐旋律上的特点为:乐句长度不一,气息较长,无论声乐还是器乐,旋律都空前的华丽复杂,有相当多的装饰音和模进音阶。

【自主检测】

给下列加点的字注音。

(1)三缄其口( )(2)干涸( )(3)一曝十寒( )(4)氤氲( )

2. 文化常识积累。

(1)巴赫, 国音乐家。“巴赫”在德文中的意思是: 。

(2)贝多芬, 国音乐家。代表作有《 》、《 》等。

【问题探索】

文章第段说巴赫“太伟大了,太浩瀚了”,后文又说他是“小溪”,这矛盾吗?为什么?

_____

___

___

细读课文,你如何评价肖复兴的语言?

_

对于这篇文章,你还有哪些疑问?

___________

那一晚忽然洞开的窗子

肖复兴

我一直认为音乐与其他艺术形式不一样,音乐更靠的是一种心灵上的启示,冥冥中神的一种启示。当然,我指的是古典的音乐,不是那种模仿试的、充满噪音的、拙劣的所谓现代派音乐。古典classic一词,最早源于古罗马的拉丁语,classicus的意思,就包含着和谐、高雅、典范、持久的意义。而能保证这些意义存在而不褪色的,人为的力量达不到的,只能求助于神。

音乐,从某种程度上说,是充满神秘感的。心灵和神,是音乐飞翔的两翼。

罗曼?罗兰说:“个人的感受,内心的体验,除了心灵和音乐之外再不需要什么。”德国哲学家莱布尼茨说:“音乐是心灵的算数练习,心灵在听音乐时计算着自己的不知。”我想说的都是这个道理,或是神作用于心灵,或是心灵参谒于神,真正美好的音乐才能诞生。而且,我坚信别的艺术可以后天培养,大器晚成;音乐只能从童年时起步,错过童年,音乐便不会再次降临驻足。因为只有童年的心灵最纯洁而未受到污染,便也最易于得到神的启示和帮助。成年人的心,已经板结成水泥地板,神的雨露便难以渗透进去。

童年的巴赫,便是这样得到神的启示和帮助,否则他日后就不会成为那么伟大的音乐家,起码我是这样认为。

在音乐史上没有这样的记载,但在巴赫的传记中确又这样一段生动的描述。童年的巴赫,家境贫寒,但酷爱音乐。只要汉堡有音乐会,他必要参加,虽身无分文,步行也要去。他的家距离汉堡有30公里,往返60公里,对于一个孩子来说,实在是够累的了。一次,在汉堡听完音乐会,他还想继续听明天下午一场的音乐会,可是他没有一文钱,只好无奈地踏上归途,30公里的路一下子变得漫长起来。走到半路,天就黑了下来,他又没钱住店,连饿带困,只好小猫一样蜷缩在一家旅店屋檐下的草地上,捱过这一个没有音乐的寂寞之夜。沉睡到夜半时分,一股扑鼻的香味萦绕身旁,竟撩拨得他突然醒来。就在他刚刚醒来的一刹那,头顶上的窗子“砰”的一声忽然打开,紧接着从窗口落下一包东西,正落在他的身旁。他打开包一看,是一个喷香的鲱鱼头,鱼头里还藏着钱!

是谁赐予了他今晚的晚餐?又是谁给予了他能够返回汉堡听音乐会的费用?

童年的巴赫感到莫名的兴奋,也感到格外的奇怪,他抬头望望窗子,窗子已经关上了,只有头顶的夜空一天繁星怒放。

他认为这肯定是上帝赐予他的恩惠,他立刻跪在草地上,对着漠漠的夜空,向上帝祷告膜拜。他相信万能的上帝一定就藏在闪烁的星光中。

音乐史中并没有这样的记载,大概认为这只是传说而已,不足为凭。但我确实宁愿信其有,不愿信其无。即使是传说,也表明着巴赫和人们对于神灵与音乐相通的感情与向往。

我不知道那扇神秘的窗子里住的究竟是什么人?为什么要给巴赫以默默的帮助?巴赫那时还只是师出无名的孩子呀!莫非他或她或他们早已猜到巴赫将来的命运?那么为什么只给巴赫一个可怜的鲱鱼头?为什么不给巴赫更美好一点的晚餐?或者干脆把巴赫请进屋来,给他一盏更加温暖的灯火?……

我猜不出来。但我想如果那样的话,也就没有了神秘的感觉,可能也就没有了以后的巴赫。

对于孩子,对于艺术,是需要一些神秘的感觉的。过于实际和实在了,世俗的气味浓厚了,不仅会磨蚀掉孩子的想象力,更会锈蚀掉孩子天籁般的心灵。与世俗近了,与艺术就远了。

幸亏那扇窗子没有再打开。

那一晚,巴赫又返回汉堡,继续听他的音乐会。应该说在这之前,巴赫就已经迷恋上了音乐,但我以为就是从这个夜晚开始,巴赫才真正走进了音乐。

再听巴赫的音乐,比如他的《勃兰登堡协奏曲》、《马太受难曲》,我总能听到那种巴赫独特的庄严、典雅、深邃,巴赫自己的那种内省、含蓄、柔美。我总好像看到那一晚忽然洞开的窗子和漫天的星光灿烂。

当然,还能依稀闻到那鲱鱼头的香味。

你的感想:

【教学反思】

经过指导老师的点评,学生作业反馈和课堂效果,我对这堂课进行了反思。主要有以下几个方面:

一、教学设计反思

在确定《小溪巴赫》的教学目标时,我只关注了本单元的教学内容,而忽略了此单元在整个高中阶段的地位以及课程标准的相关要求。其次,教学环节的设计过于复杂,看似面面俱到,实则没有做到“取其精华”。现在回看我的教学设计,我认为大可以删去一些较琐碎的知识点,突出整节课的重点。

二、教学过程反思

导学案的布置对我的教学设计起到了很大的作用,可以沿用到我以后的教学中。整节课教学环节的实施总体比较流畅,在课堂中我也能根据学生的回答适当改变我的教学步骤。但也有一些不足,比如对于“通感”这一修辞手法的讲解还不够透彻,无法让学生真正地掌握。其次整节课的容量比较满,要解决的问题比较多,导致给学生自主思考的时间太少,大部分时间都是我自己在总结,使学生的课堂参与度大打折扣。

三、改进的措施

1. 重视预习作业的布置,根据学生预习作业的完成情况有针对性地进行教学设计。

2. 重视教学目标的确定。要基于课程标准、学段目标、教材内容和表现形式及学生学情等因素确定教学目标。

3. 教学环节要“精”而不是“多”,在今后的教学中要重点关注这一点。

4. 在上课时不要过多地在教室中走动,也不要一直站在讲台前,要找寻到其中的“度”。

1 / 7