中考复习专题:中国古代民族关系和对外关系

图片预览

文档简介

中考复习专题:中国古代民族关系和对外关系

一、民族交往与中外交流要点

1、两汉时期:

(1)西汉:张骞两次出使西域,沟通了中原与西域之间的联系,开辟了丝绸之路。

(2)东汉:73年班超出使西域,帮助西域各族摆脱匈奴的奴役,西域和汉王朝的联系更加密切了。

(3)丝绸之路的兴盛:从西汉至隋唐的千余年间,以丝绸为代表的中国手工艺品从长安往西,经河西走廊,越过今新疆境内,运到安息(古代波斯),再由安息运到西亚和欧洲大秦(古代罗马)。丝绸之路是古代联系中国同西亚、南亚以及欧洲的主要途径,对东西方的经济文化交流发挥了重要作用。

2、唐朝

(1)民族政策:唐政府对边疆少数民族采取“全其部落,顺其土俗”的开明政策,体现了唐代政治开明的特色。

(2)文成公主入藏:唐太宗将文成公主嫁给松赞干布。松赞干布和文成公主对加强汉藏两族的联系,发展藏族经济做出了很大贡献。

(3)唐都长安不仅是全国政治经济中心,还是一个开放性的国际大都会。

(4)玄奘西行:唐太宗贞观初年,玄奘从长安出发,到天竺取经。后带回佛经600多部,撰成《大唐西域记》。

(5)鉴真东渡:唐玄宗时,受日本僧人邀请,鉴真六次东渡,到达日本,积极传播佛教,被尊为日本律宗初祖。还积极传播唐朝先进文化,被誉为“天平之甍”。

(6)日本遣唐使十多次到中国来学习交流,为中日文化交流作出了巨大贡献。

3、明朝

(1)郑和下西洋:1405—1433年,明政府派郑和七次下西洋。从刘家港出发,经南海,穿过马六甲海峡,横渡印度洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。郑和的远航,促进了明朝与亚非国家的经济文化交流。

(2)传教士东来

明朝万历年间,西方传教士开始东来。在传教的同时,也将一些西方科学传入中国。促进了中西方文化的交流。

二、民族关系

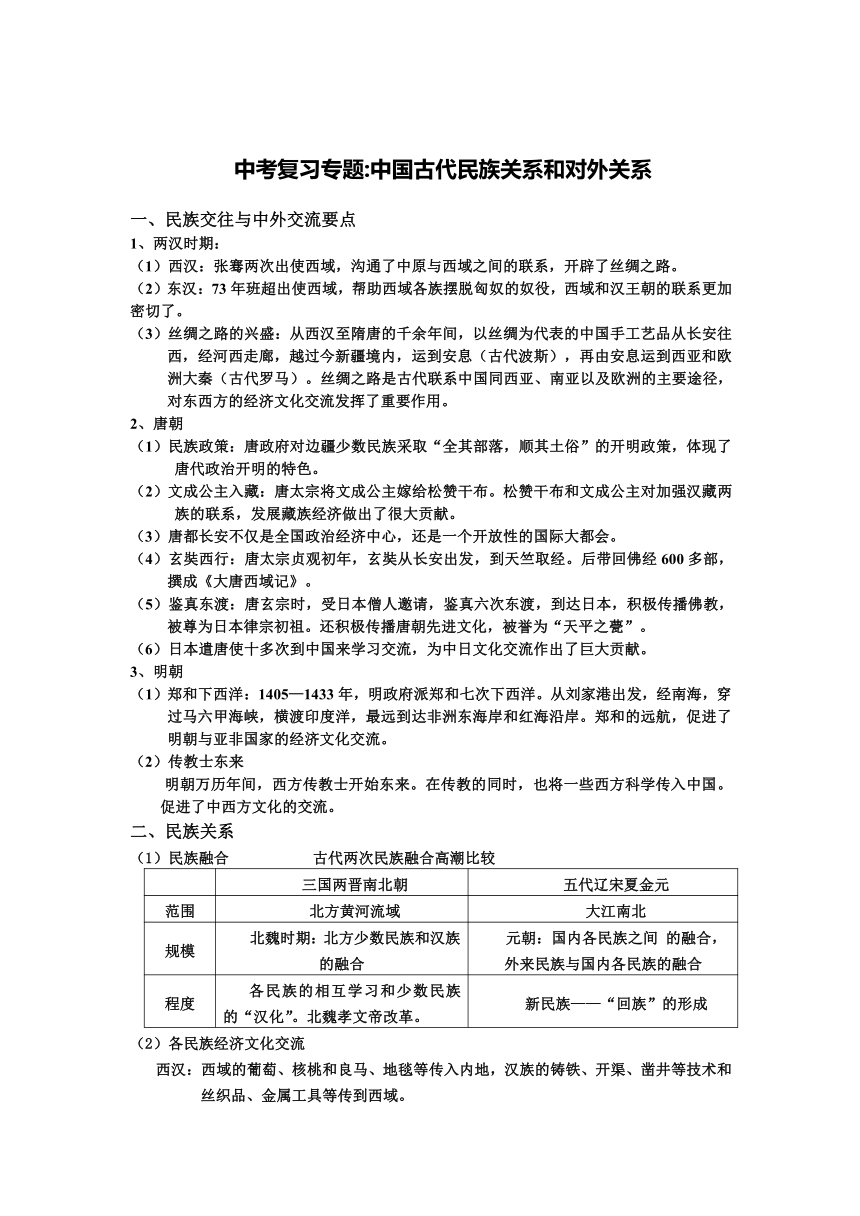

(1)民族融合 古代两次民族融合高潮比较

三国两晋南北朝 五代辽宋夏金元

范围 北方黄河流域 大江南北

规模 北魏时期:北方少数民族和汉族的融合 元朝:国内各民族之间 的融合,外来民族与国内各民族的融合

程度 各民族的相互学习和少数民族的“汉化”。北魏孝文帝改革。 新民族——“回族”的形成

(2)各民族经济文化交流

西汉:西域的葡萄、核桃和良马、地毯等传入内地,汉族的铸铁、开渠、凿井等技术和丝织品、金属工具等传到西域。

北魏:鲜卑族采取汉姓,穿汉服,学说汉话。

唐朝:文成公主入吐蕃,带去了生产技术书籍和谷物,蔬菜种子及大批工匠。

三、对外关系

1、对外友好交往

朝代 人物 事迹

西汉 张骞 通西域后,开通了“丝绸之路”,中国同西方的贸易开始发展起来

东汉 甘英 公元97年,受班超委派出使大秦,到达了波斯湾,为以后中西交通发展提供了有利条件

唐朝 鉴真 六次东渡日本,终于到达,在日本居住十年,传播唐朝文化

玄奘 西游天竺取经,是中印文化交流史上最杰出的使者;他的《大唐西游记》,成为研究中亚、印度半岛等地历史和佛学的重要典籍

元朝 马可·波罗 元世祖时来华,著有《马可·波罗行纪》,此书激发了欧洲人对东方的向往。

明朝 郑和 1405~1433年,七次下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,是世界航海史上的壮举;郑和远航,促进了我国同亚非各国的经济交流和友好关系

2、科技文化交流

(1)西汉:西汉末年,印度的佛教传入中国。

(2)南宋:指南针经由阿拉伯人传到欧洲。

(3)明朝:徐光启在《农政全书》中,还介绍了西方科学知识。《本草纲目》《天工开物》流传国外,欧洲水利技术传人我国。

3、殖民者入侵和中国人民的反侵略战争

名称 人物 原因 作用

戚继光抗倭 戚继光 明朝中期,海防松弛,倭寇骚扰 保卫了东南沿海地区的安全

收复台湾之战 郑成功 荷兰殖民者侵占台湾,实行殖民统治 台湾回到了祖国的怀抱

雅克萨之战 康熙帝 沙俄强占我国黑龙江流域的雅克萨和尼布楚 沙俄政府被迫同意通过谈判解决中俄东段边界问题

4、清政府对外采取闭关政策

清政府实行闭关政策(或海禁政策),禁止了中外贸易,妨碍了中外经济文化交流,虽然在一定程度上对殖民者入侵起了抵制作用,但是不利于中国的发展,最终成为近代中国落后挨打的重要原因。

一、民族交往与中外交流要点

1、两汉时期:

(1)西汉:张骞两次出使西域,沟通了中原与西域之间的联系,开辟了丝绸之路。

(2)东汉:73年班超出使西域,帮助西域各族摆脱匈奴的奴役,西域和汉王朝的联系更加密切了。

(3)丝绸之路的兴盛:从西汉至隋唐的千余年间,以丝绸为代表的中国手工艺品从长安往西,经河西走廊,越过今新疆境内,运到安息(古代波斯),再由安息运到西亚和欧洲大秦(古代罗马)。丝绸之路是古代联系中国同西亚、南亚以及欧洲的主要途径,对东西方的经济文化交流发挥了重要作用。

2、唐朝

(1)民族政策:唐政府对边疆少数民族采取“全其部落,顺其土俗”的开明政策,体现了唐代政治开明的特色。

(2)文成公主入藏:唐太宗将文成公主嫁给松赞干布。松赞干布和文成公主对加强汉藏两族的联系,发展藏族经济做出了很大贡献。

(3)唐都长安不仅是全国政治经济中心,还是一个开放性的国际大都会。

(4)玄奘西行:唐太宗贞观初年,玄奘从长安出发,到天竺取经。后带回佛经600多部,撰成《大唐西域记》。

(5)鉴真东渡:唐玄宗时,受日本僧人邀请,鉴真六次东渡,到达日本,积极传播佛教,被尊为日本律宗初祖。还积极传播唐朝先进文化,被誉为“天平之甍”。

(6)日本遣唐使十多次到中国来学习交流,为中日文化交流作出了巨大贡献。

3、明朝

(1)郑和下西洋:1405—1433年,明政府派郑和七次下西洋。从刘家港出发,经南海,穿过马六甲海峡,横渡印度洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。郑和的远航,促进了明朝与亚非国家的经济文化交流。

(2)传教士东来

明朝万历年间,西方传教士开始东来。在传教的同时,也将一些西方科学传入中国。促进了中西方文化的交流。

二、民族关系

(1)民族融合 古代两次民族融合高潮比较

三国两晋南北朝 五代辽宋夏金元

范围 北方黄河流域 大江南北

规模 北魏时期:北方少数民族和汉族的融合 元朝:国内各民族之间 的融合,外来民族与国内各民族的融合

程度 各民族的相互学习和少数民族的“汉化”。北魏孝文帝改革。 新民族——“回族”的形成

(2)各民族经济文化交流

西汉:西域的葡萄、核桃和良马、地毯等传入内地,汉族的铸铁、开渠、凿井等技术和丝织品、金属工具等传到西域。

北魏:鲜卑族采取汉姓,穿汉服,学说汉话。

唐朝:文成公主入吐蕃,带去了生产技术书籍和谷物,蔬菜种子及大批工匠。

三、对外关系

1、对外友好交往

朝代 人物 事迹

西汉 张骞 通西域后,开通了“丝绸之路”,中国同西方的贸易开始发展起来

东汉 甘英 公元97年,受班超委派出使大秦,到达了波斯湾,为以后中西交通发展提供了有利条件

唐朝 鉴真 六次东渡日本,终于到达,在日本居住十年,传播唐朝文化

玄奘 西游天竺取经,是中印文化交流史上最杰出的使者;他的《大唐西游记》,成为研究中亚、印度半岛等地历史和佛学的重要典籍

元朝 马可·波罗 元世祖时来华,著有《马可·波罗行纪》,此书激发了欧洲人对东方的向往。

明朝 郑和 1405~1433年,七次下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,是世界航海史上的壮举;郑和远航,促进了我国同亚非各国的经济交流和友好关系

2、科技文化交流

(1)西汉:西汉末年,印度的佛教传入中国。

(2)南宋:指南针经由阿拉伯人传到欧洲。

(3)明朝:徐光启在《农政全书》中,还介绍了西方科学知识。《本草纲目》《天工开物》流传国外,欧洲水利技术传人我国。

3、殖民者入侵和中国人民的反侵略战争

名称 人物 原因 作用

戚继光抗倭 戚继光 明朝中期,海防松弛,倭寇骚扰 保卫了东南沿海地区的安全

收复台湾之战 郑成功 荷兰殖民者侵占台湾,实行殖民统治 台湾回到了祖国的怀抱

雅克萨之战 康熙帝 沙俄强占我国黑龙江流域的雅克萨和尼布楚 沙俄政府被迫同意通过谈判解决中俄东段边界问题

4、清政府对外采取闭关政策

清政府实行闭关政策(或海禁政策),禁止了中外贸易,妨碍了中外经济文化交流,虽然在一定程度上对殖民者入侵起了抵制作用,但是不利于中国的发展,最终成为近代中国落后挨打的重要原因。

同课章节目录