18.在长江源头各拉丹冬课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 18.在长江源头各拉丹冬课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 420.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-20 19:20:14 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

18

在长江源头各拉丹冬

马丽华

教学目标:

理清文章的脉络。

抓住关键句,品味文章的语言魅力,理解关键词句的含义。

知识与能力

过程与方法

情感态度与价值观

有感情地朗读课文,在朗读中感受各拉丹冬雪山的壮美,感悟长江源头的神异不凡。

领会文章蕴含着的深刻意义——自然的伟力,民族精神的源头。

各拉丹冬峰位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米,是唐古拉山脉最高一组雪山群,为典型之角峰。

中国第一大河、世界第三长河的长江,发源于各拉丹冬雪峰,源头为沱沱河。自西向东,途经青海、西藏、云南、四川、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海,最后流向东海。

背景资料

高原雪峰

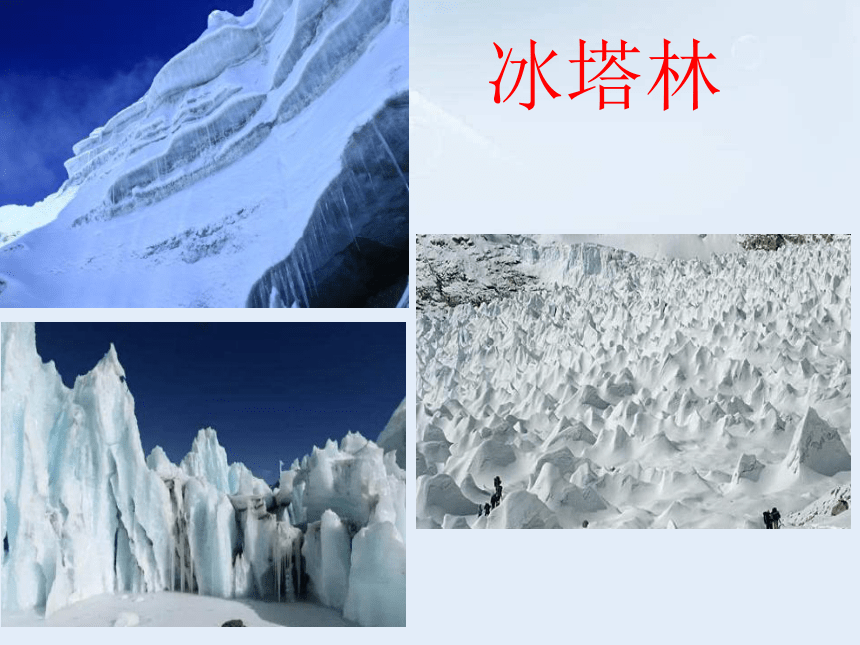

冰塔林

马丽华,1976年毕业于山东临沂师专(现临沂大学)中文系,1990年毕业于北京大学中文系作家班。文学创作一级。2003年任中国藏学出版社总编辑、编审。著有长篇报告文学《青藏苍茫》,散文集《终极风景》《苦难旅程》,长篇纪实文学《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》《藏东红山脉》等。

关于作者

她曾于1992年、2001年两次获得西藏珠穆朗玛文艺奖,1994年获庄重文文学奖,1997年凭借《走过西藏》获全国优秀畅销书奖,2011年以长篇小说《如意高地》获第四届老舍文学奖。她被誉为“西藏的歌者和行者”。

《走过西藏》为西藏行者马丽华的三篇纪实散文《西行阿里》《藏北游历》和《灵魂像风》的合集

,其时间跨度为二三十年,是对这片世界高地有代表性的几个地区自然风光和文化既广且深的展示。

《藏北游历》是作者多次游历西藏的总汇,记录了作者亲眼所见的无人区,亲身领略过的漠风,以及亲眼看见的长江源头等令人难忘的经历。还状写了西藏北部地区高寒牧场的游牧文化:千百年来游牧人群精神生活中对于神山神湖的崇拜、格萨尔王的传说、今古传奇;日常现实中的婚丧嫁娶、节庆娱乐;藏北高原的辽阔壮美、奇山异水、野生动物等。

自读课文,感知内容

整体感知

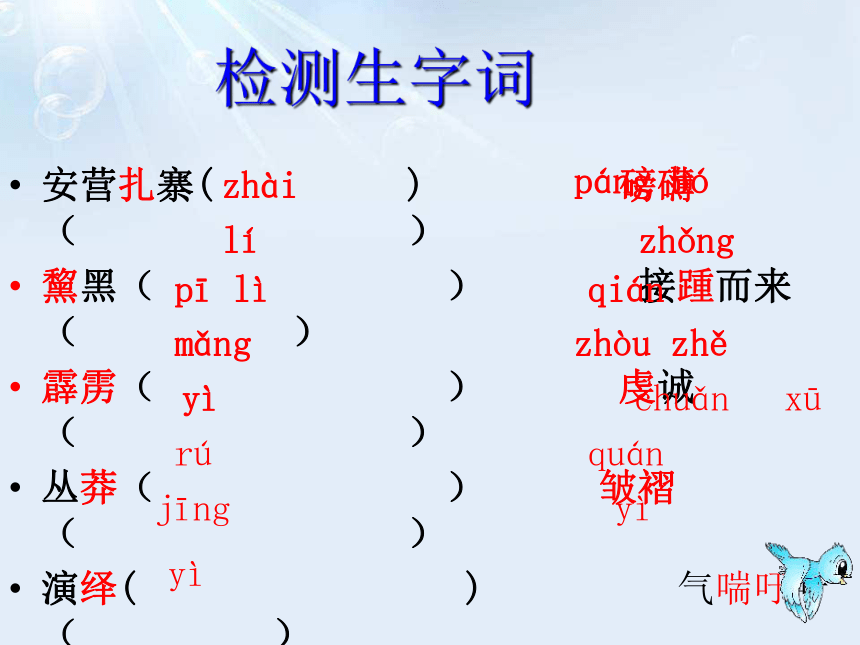

检测生字词

安营扎寨(

)???

磅礴(

)?

黧黑(

)??

接踵而来(

)

霹雳(

)

虔诚(

)

丛莽(

)

皱褶(

)

演绎(

)

气喘吁吁(

)

蠕动(

)

蜷卧(

)

腈纶(

)

漫溢?(

)

熠熠(

)

zhài

páng

bó

lí

zhǒng

pī

lì

qián

mǎng

yì

zhòu

zhě

chuǎn

xū

rú

quán

jīng

yì

yì

第一层(1、2):交代了游览的时间、地点、感受。

第二层(3、4):描写草坝子上的气候特点。

第三层(5~11):冰塔林的景物特点。

第一部分(1~11):作者第一天随摄制组在各拉丹冬游览的所见所感

第二部分(12~14):第二天在冰塔林的所见所感

在长江源头各拉丹冬

理清文章脉络

重点突破

从文中看,各拉丹冬给作者的第一印象是怎样的?

有阴阳二坡,西北阴坡尽是冰雪,景色单调;东南阳坡变化多端,富有雕塑感。

这里的气候有什么样的特点?

严寒时间较长

天气阴晴变化快。

重点突破

在草坝子上“我们”的感受是怎样的?

喝上了长江源头的水很是兴奋;

但高原反应厉害:

力大如牛的安托师傅干起活儿来也

不免气喘吁吁;

手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢动作进行。

重点突破

冰塔林有什么样的特点?

晶莹连绵的冰峰,平坦辽阔的冰河,天地间浩浩苍苍,冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。

重点突破

这里的冰窟是不是特别冷?从哪里可以看出来?

不是。从文章第10段可以看出来,这里的冰窟比想象的要温暖,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷。

重点突破

重点分析

找出文中体现作者情感的句子

这里运用了拟人的修辞手法。“造物主”指自然界,“卖弄”本来是一个贬义词,“有意显示,炫耀”的意思,这里是贬义褒用,表达了作者对冰塔林这一长江奇观之一的赞美,同时也讴歌了大自然神奇的创造力。

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

重点分析

运用了拟人的修辞手法。写出了冰塔林的悠久历史,歌咏的是大自然的力量,是它们将冰窟装饰成了琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白,流露出对祖国壮丽河山的喜爱之情。

永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。

重点分析

分组讨论,分析情感

重点分析

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰山的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

写出了冰窟的悠久历史,“前

进”“后退”“高低”“消长”准确地写出了裂纹、皱褶的形成过程,这是否是大自然永恒的杰作?不仅引起作者的思考,同时也引起读者的思考。

重点分析

分析结尾句的含义

重点分析

不见自然生物痕迹,但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁。

“不见自然生物痕迹”,说明这里没有自然生物生存,突出了当地自然条件的艰苦。

“但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁”,与前面进行对比,突出了人生存能力的强大,表达了作者身为人类的自豪,赞扬了人类不畏艰险、敢于探索的勇气。

重点分析

课堂小结

人类能够由弱小到强大,最终成为万物之长,正是因为人类有探索未知的决心,有挑战困难的勇气。我们在学习中,也会遇到无数的困难,只要同学们拥有这样的决心与勇气,就一定能将困难踩在脚下,一步步走向科学的高峰。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——《登高》

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

——《早发白帝城》

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

——《望天门山》

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

——《峨眉山月歌》

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

——《送孟浩然之广陵》

课外拓展

描写山水的古诗

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。?

——《暮江吟》

长波逐若泻,连山凿如劈。

——《自蜀江至洞庭湖口有感而作》

巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。?

——《三峡》

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。??

——《念奴娇·赤壁怀古》

我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。

——《卜算子·我住长江头》

课外拓展

描写山水的古诗

?1.下列加点字的注音,不完全正确的一项是?(

)?

A.棱角(líng)???黧黑(lí)???冻疮(chuāng)

B.虔诚(qián)

?蠕动(rú)

?腈纶(jīnɡ)?

C.骤然(zhòu)?

漫溢(yì)?

懈怠(dài)?

D.敦实(dūn)?

蜿蜒(yán)

?演绎(yì)?

A

课堂练习

4.下列句子中,没有使用比喻修辞的一项是?(

)

A.的确,阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端。?

B.这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。?

C.回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断。

D.那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

课堂练习

C

6.下列有关课文内容的理解和分析,不正确的一项是?(

)?

A.本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览时的所见所感。?

B.到长江源头探险是十分困难的,作者就曾摔倒在冰河上,摔断了尾椎骨。?

C.文中描写了雪域高原的壮美景色,表达了作者对大自然力量的敬畏和赞美。?

D.在冰塔林的砾石滩上,作者找到了贝壳、植物的化石。?

课堂练习

D

18

在长江源头各拉丹冬

马丽华

教学目标:

理清文章的脉络。

抓住关键句,品味文章的语言魅力,理解关键词句的含义。

知识与能力

过程与方法

情感态度与价值观

有感情地朗读课文,在朗读中感受各拉丹冬雪山的壮美,感悟长江源头的神异不凡。

领会文章蕴含着的深刻意义——自然的伟力,民族精神的源头。

各拉丹冬峰位于中国青海格尔木市与西藏安多县交汇处,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米,是唐古拉山脉最高一组雪山群,为典型之角峰。

中国第一大河、世界第三长河的长江,发源于各拉丹冬雪峰,源头为沱沱河。自西向东,途经青海、西藏、云南、四川、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海,最后流向东海。

背景资料

高原雪峰

冰塔林

马丽华,1976年毕业于山东临沂师专(现临沂大学)中文系,1990年毕业于北京大学中文系作家班。文学创作一级。2003年任中国藏学出版社总编辑、编审。著有长篇报告文学《青藏苍茫》,散文集《终极风景》《苦难旅程》,长篇纪实文学《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》《藏东红山脉》等。

关于作者

她曾于1992年、2001年两次获得西藏珠穆朗玛文艺奖,1994年获庄重文文学奖,1997年凭借《走过西藏》获全国优秀畅销书奖,2011年以长篇小说《如意高地》获第四届老舍文学奖。她被誉为“西藏的歌者和行者”。

《走过西藏》为西藏行者马丽华的三篇纪实散文《西行阿里》《藏北游历》和《灵魂像风》的合集

,其时间跨度为二三十年,是对这片世界高地有代表性的几个地区自然风光和文化既广且深的展示。

《藏北游历》是作者多次游历西藏的总汇,记录了作者亲眼所见的无人区,亲身领略过的漠风,以及亲眼看见的长江源头等令人难忘的经历。还状写了西藏北部地区高寒牧场的游牧文化:千百年来游牧人群精神生活中对于神山神湖的崇拜、格萨尔王的传说、今古传奇;日常现实中的婚丧嫁娶、节庆娱乐;藏北高原的辽阔壮美、奇山异水、野生动物等。

自读课文,感知内容

整体感知

检测生字词

安营扎寨(

)???

磅礴(

)?

黧黑(

)??

接踵而来(

)

霹雳(

)

虔诚(

)

丛莽(

)

皱褶(

)

演绎(

)

气喘吁吁(

)

蠕动(

)

蜷卧(

)

腈纶(

)

漫溢?(

)

熠熠(

)

zhài

páng

bó

lí

zhǒng

pī

lì

qián

mǎng

yì

zhòu

zhě

chuǎn

xū

rú

quán

jīng

yì

yì

第一层(1、2):交代了游览的时间、地点、感受。

第二层(3、4):描写草坝子上的气候特点。

第三层(5~11):冰塔林的景物特点。

第一部分(1~11):作者第一天随摄制组在各拉丹冬游览的所见所感

第二部分(12~14):第二天在冰塔林的所见所感

在长江源头各拉丹冬

理清文章脉络

重点突破

从文中看,各拉丹冬给作者的第一印象是怎样的?

有阴阳二坡,西北阴坡尽是冰雪,景色单调;东南阳坡变化多端,富有雕塑感。

这里的气候有什么样的特点?

严寒时间较长

天气阴晴变化快。

重点突破

在草坝子上“我们”的感受是怎样的?

喝上了长江源头的水很是兴奋;

但高原反应厉害:

力大如牛的安托师傅干起活儿来也

不免气喘吁吁;

手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮食……活动时只能以极轻极慢动作进行。

重点突破

冰塔林有什么样的特点?

晶莹连绵的冰峰,平坦辽阔的冰河,天地间浩浩苍苍,冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地。

重点突破

这里的冰窟是不是特别冷?从哪里可以看出来?

不是。从文章第10段可以看出来,这里的冰窟比想象的要温暖,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷。

重点突破

重点分析

找出文中体现作者情感的句子

这里运用了拟人的修辞手法。“造物主”指自然界,“卖弄”本来是一个贬义词,“有意显示,炫耀”的意思,这里是贬义褒用,表达了作者对冰塔林这一长江奇观之一的赞美,同时也讴歌了大自然神奇的创造力。

这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

重点分析

运用了拟人的修辞手法。写出了冰塔林的悠久历史,歌咏的是大自然的力量,是它们将冰窟装饰成了琼瑶仙境,静穆的晶莹和洁白,流露出对祖国壮丽河山的喜爱之情。

永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。

重点分析

分组讨论,分析情感

重点分析

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰山的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

写出了冰窟的悠久历史,“前

进”“后退”“高低”“消长”准确地写出了裂纹、皱褶的形成过程,这是否是大自然永恒的杰作?不仅引起作者的思考,同时也引起读者的思考。

重点分析

分析结尾句的含义

重点分析

不见自然生物痕迹,但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁。

“不见自然生物痕迹”,说明这里没有自然生物生存,突出了当地自然条件的艰苦。

“但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁”,与前面进行对比,突出了人生存能力的强大,表达了作者身为人类的自豪,赞扬了人类不畏艰险、敢于探索的勇气。

重点分析

课堂小结

人类能够由弱小到强大,最终成为万物之长,正是因为人类有探索未知的决心,有挑战困难的勇气。我们在学习中,也会遇到无数的困难,只要同学们拥有这样的决心与勇气,就一定能将困难踩在脚下,一步步走向科学的高峰。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——《登高》

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

——《早发白帝城》

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

——《望天门山》

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

——《峨眉山月歌》

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

——《送孟浩然之广陵》

课外拓展

描写山水的古诗

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。?

——《暮江吟》

长波逐若泻,连山凿如劈。

——《自蜀江至洞庭湖口有感而作》

巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。?

——《三峡》

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。??

——《念奴娇·赤壁怀古》

我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。

——《卜算子·我住长江头》

课外拓展

描写山水的古诗

?1.下列加点字的注音,不完全正确的一项是?(

)?

A.棱角(líng)???黧黑(lí)???冻疮(chuāng)

B.虔诚(qián)

?蠕动(rú)

?腈纶(jīnɡ)?

C.骤然(zhòu)?

漫溢(yì)?

懈怠(dài)?

D.敦实(dūn)?

蜿蜒(yán)

?演绎(yì)?

A

课堂练习

4.下列句子中,没有使用比喻修辞的一项是?(

)

A.的确,阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端。?

B.这一壁冰山像屏风,精雕细刻着各种图案。?

C.回那曲拍了片才知道,娇贵而无用的尾椎骨已经折断。

D.那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

课堂练习

C

6.下列有关课文内容的理解和分析,不正确的一项是?(

)?

A.本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览时的所见所感。?

B.到长江源头探险是十分困难的,作者就曾摔倒在冰河上,摔断了尾椎骨。?

C.文中描写了雪域高原的壮美景色,表达了作者对大自然力量的敬畏和赞美。?

D.在冰塔林的砾石滩上,作者找到了贝壳、植物的化石。?

课堂练习

D

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读