2 回延安 第2课时课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2 回延安 第2课时课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-21 19:56:52 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

八年级

下

2.

回延安

2.回延安

第二课时

1

学习目标

一.分析诗歌的修辞手法即比兴手法;

二.体会延安精神。

完成课后练习

作业布置

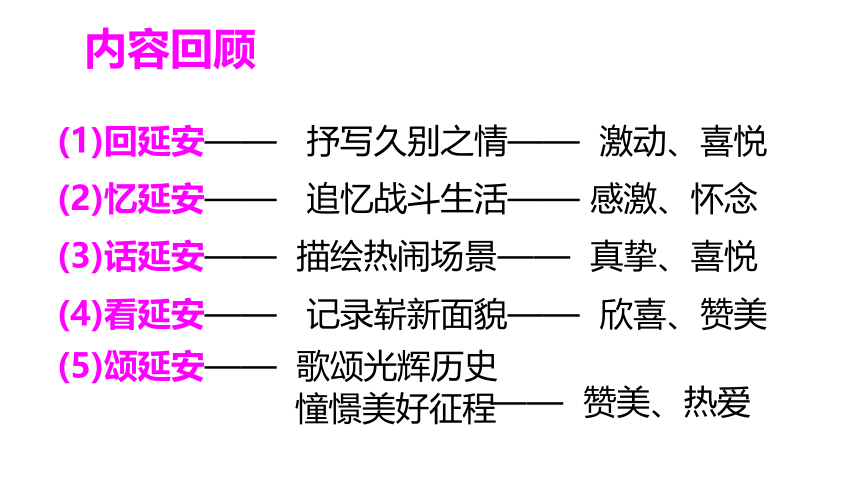

(1)回延安——

抒写久别之情——

激动、喜悦

(2)忆延安——

追忆战斗生活——

感激、怀念

(3)话延安——

描绘热闹场景——

真挚、喜悦

(4)看延安——

记录崭新面貌——

欣喜、赞美

(5)颂延安——

歌颂光辉历史

憧憬美好征程

——

赞美、热爱

内容回顾

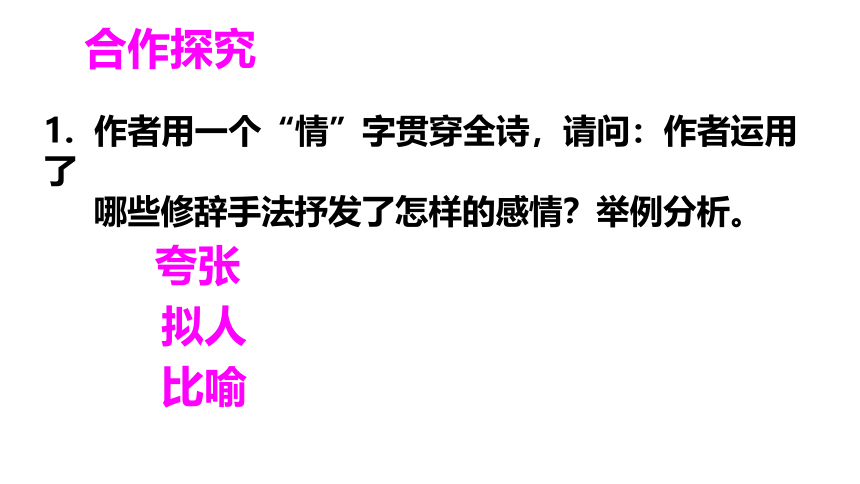

1.

作者用一个“情”字贯穿全诗,请问:作者运用了

哪些修辞手法抒发了怎样的感情?举例分析。

夸张

拟人

比喻

合作探究

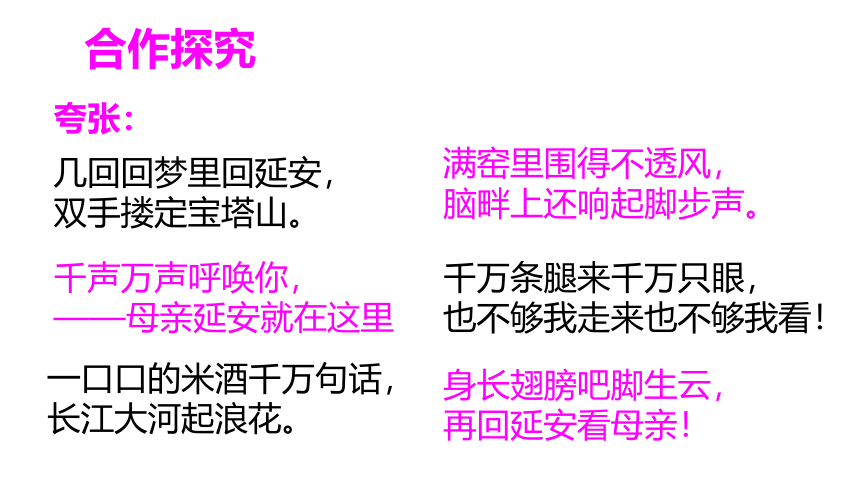

夸张:

几回回梦里回延安,

双手搂定宝塔山。

千声万声呼唤你,

——母亲延安就在这里

一口口的米酒千万句话,

长江大河起浪花。

千万条腿来千万只眼,

也不够我走来也不够我看!

身长翅膀吧脚生云,

再回延安看母亲!

满窑里围得不透风,

脑畔上还响起脚步声。

合作探究

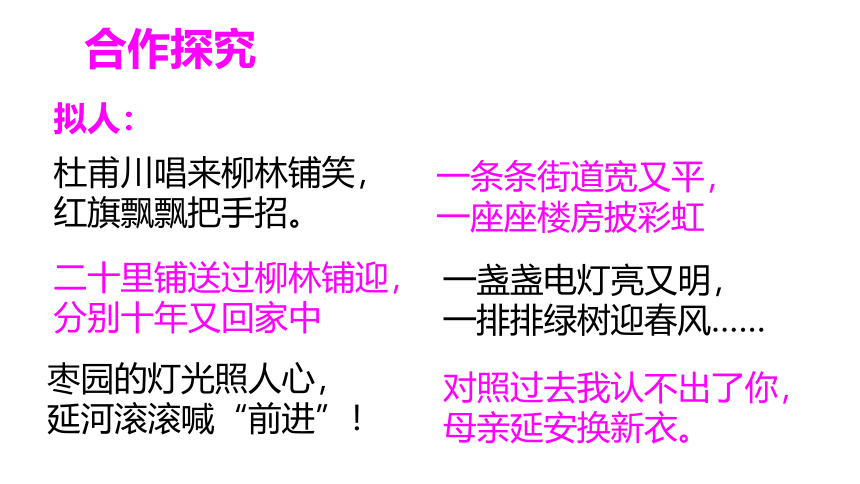

拟人:

杜甫川唱来柳林铺笑,

红旗飘飘把手招。

二十里铺送过柳林铺迎,

分别十年又回家中

枣园的灯光照人心,

延河滚滚喊“前进”!

一条条街道宽又平,

一座座楼房披彩虹

一盏盏电灯亮又明,

一排排绿树迎春风……

对照过去我认不出了你,

母亲延安换新衣。

合作探究

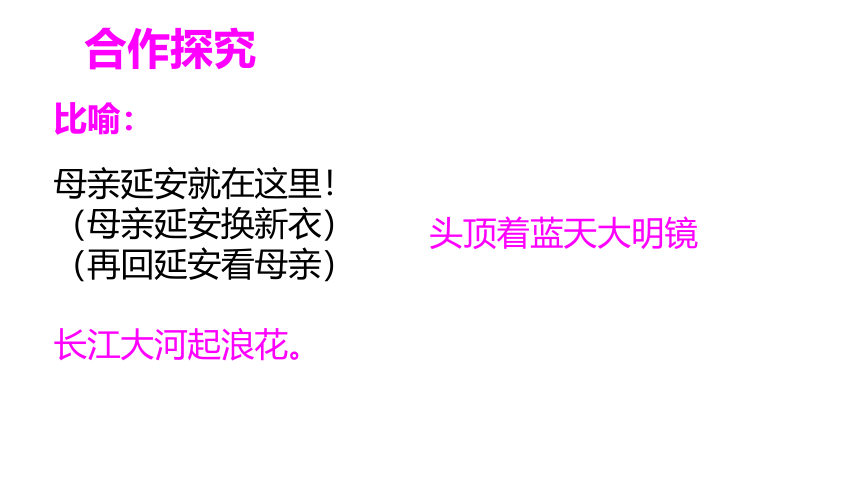

比喻:

母亲延安就在这里!

(母亲延安换新衣)

(再回延安看母亲)

长江大河起浪花。

头顶着蓝天大明镜

合作探究

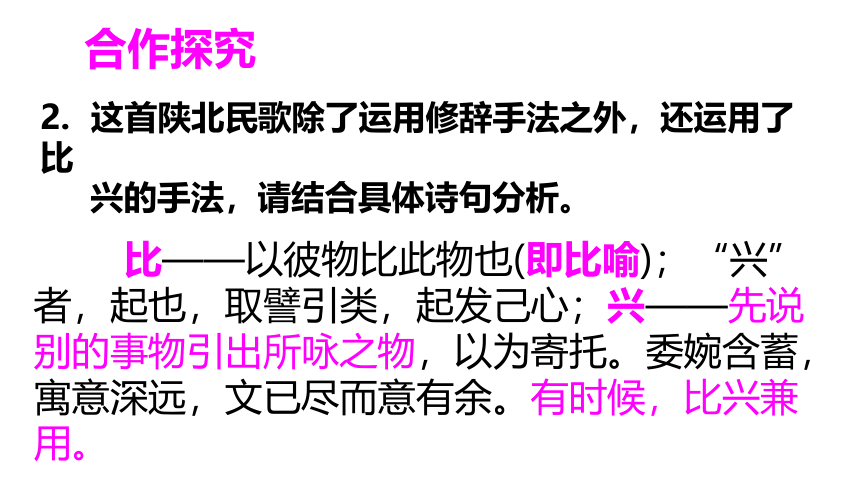

2.

这首陕北民歌除了运用修辞手法之外,还运用了比

兴的手法,请结合具体诗句分析。

比——以彼物比此物也(即比喻);“兴”者,起也,取譬引类,起发己心;兴——先说别的事物引出所咏之物,以为寄托。委婉含蓄,寓意深远,文已尽而意有余。有时候,比兴兼用。

合作探究

比兴:

树梢树枝树根根,

亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈,

小米饭养活我长大。

东山的糜子西山的谷,

肩膀上的红旗手中的书。

杨家岭的红旗呀高高地飘,

革命万里起高潮!

树梢、枝、根连成一体,引出下句“我”与延安亲人的血肉关系。

像羊羔吃奶一样,“我”是吃延安的小米长大成人的,喻延安对诗人的养育之恩。

以山上的物产引出“红旗”“书”是“我”当年在延安的斗争生活与学习生活的写照。

用“杨家岭的红旗飘”引出下文说革命事业在延安发展的旺盛之势。

合作探究

3.

诗人为了表达对延安的深情,很注重炼字,请结合

下列句子作简要分析:

心口呀/莫要/这么厉害地跳,

灰尘呀/莫把/我眼睛挡住了……

千声/万声/呼唤你,

——母亲延安/就在/这里!

革命的道路/千万里,

天南海北/想着你……

合作探究

直抒胸臆

3.

诗人为了表达对延安的深情,很注重炼字,请结合

下列句子作简要分析:

手抓黄土/我不放,

紧紧儿贴在/心窝上。

……几回回梦里/回延安,

双手搂定/宝塔山。

满心话/登时/说不出来,

一头/扑在/亲人怀……

合作探究

动作描写

3.

诗人为了表达对延安的深情,很注重炼字,请结合

下列句子作简要分析:

“我/梦见鸡毛信来——

可真见亲人……”

合作探究

语言描写

“保卫延安/你们/费了心,

白头发/添了/几根根。”

3.

诗人为了表达对延安的深情,很注重炼字,请结合

下列句子作简要分析:

一条条街道/宽又平,

一座座楼房/披彩虹;

一盏盏电灯/亮又明,

一排排绿树/迎春风……

合作探究

场景描写

4.

把“回延安”改成“去(到)延安”

,表达效果有

什么不同?

明确:

用“回”字说明作者犹如一个远离家乡、久别母亲的孩子,回到了家乡、回到了母亲的怀抱;的过程用“回”字更能表达出诗人与延安有一段特殊的经历和特殊的感情;“回”是全诗的“诗眼”,全诗紧扣一个“回”字,以回延安的过程为线索,抒发了对延安的热爱和赞颂,如改为“去”“到”没有上述表达效果。

合作探究

1.

比兴手法

2.

采用比喻、拟人、夸张、排比等多种修辞手法

3.

注重炼字,选用恰当的动词

4.

鲜明的地方色彩

诗的内容与形式达到了和谐统一

枣园、窑洞、宝塔山

带有延安的色彩

“信天游”的形式

陕北民歌

“莫要”“登时”“几回回”

陕北方言

合作探究

小结:本诗的写作特色:

1.

结合诗歌及我们平常对延安的了解,说说什么是

“延安精神”?

明确:

自力更生、艰苦奋斗的创业精神

全心全意为人民服务的精神

理论联系实际、不断开拓创新的精神

勤俭节约、艰苦朴素的精神

默默无闻、勇挑重担的"骆驼精神"

拓展延伸

2.课外阅读莫耶《延安颂》、祁念曾《延安,我把你追寻》、曹靖华《小米的回忆》、吴伯箫《记一辆纺车》等,看看这些诗文体现了怎样的“延安精神”。

拓展延伸

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

八年级

下

2.

回延安

2.回延安

第二课时

1

学习目标

一.分析诗歌的修辞手法即比兴手法;

二.体会延安精神。

完成课后练习

作业布置

(1)回延安——

抒写久别之情——

激动、喜悦

(2)忆延安——

追忆战斗生活——

感激、怀念

(3)话延安——

描绘热闹场景——

真挚、喜悦

(4)看延安——

记录崭新面貌——

欣喜、赞美

(5)颂延安——

歌颂光辉历史

憧憬美好征程

——

赞美、热爱

内容回顾

1.

作者用一个“情”字贯穿全诗,请问:作者运用了

哪些修辞手法抒发了怎样的感情?举例分析。

夸张

拟人

比喻

合作探究

夸张:

几回回梦里回延安,

双手搂定宝塔山。

千声万声呼唤你,

——母亲延安就在这里

一口口的米酒千万句话,

长江大河起浪花。

千万条腿来千万只眼,

也不够我走来也不够我看!

身长翅膀吧脚生云,

再回延安看母亲!

满窑里围得不透风,

脑畔上还响起脚步声。

合作探究

拟人:

杜甫川唱来柳林铺笑,

红旗飘飘把手招。

二十里铺送过柳林铺迎,

分别十年又回家中

枣园的灯光照人心,

延河滚滚喊“前进”!

一条条街道宽又平,

一座座楼房披彩虹

一盏盏电灯亮又明,

一排排绿树迎春风……

对照过去我认不出了你,

母亲延安换新衣。

合作探究

比喻:

母亲延安就在这里!

(母亲延安换新衣)

(再回延安看母亲)

长江大河起浪花。

头顶着蓝天大明镜

合作探究

2.

这首陕北民歌除了运用修辞手法之外,还运用了比

兴的手法,请结合具体诗句分析。

比——以彼物比此物也(即比喻);“兴”者,起也,取譬引类,起发己心;兴——先说别的事物引出所咏之物,以为寄托。委婉含蓄,寓意深远,文已尽而意有余。有时候,比兴兼用。

合作探究

比兴:

树梢树枝树根根,

亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈,

小米饭养活我长大。

东山的糜子西山的谷,

肩膀上的红旗手中的书。

杨家岭的红旗呀高高地飘,

革命万里起高潮!

树梢、枝、根连成一体,引出下句“我”与延安亲人的血肉关系。

像羊羔吃奶一样,“我”是吃延安的小米长大成人的,喻延安对诗人的养育之恩。

以山上的物产引出“红旗”“书”是“我”当年在延安的斗争生活与学习生活的写照。

用“杨家岭的红旗飘”引出下文说革命事业在延安发展的旺盛之势。

合作探究

3.

诗人为了表达对延安的深情,很注重炼字,请结合

下列句子作简要分析:

心口呀/莫要/这么厉害地跳,

灰尘呀/莫把/我眼睛挡住了……

千声/万声/呼唤你,

——母亲延安/就在/这里!

革命的道路/千万里,

天南海北/想着你……

合作探究

直抒胸臆

3.

诗人为了表达对延安的深情,很注重炼字,请结合

下列句子作简要分析:

手抓黄土/我不放,

紧紧儿贴在/心窝上。

……几回回梦里/回延安,

双手搂定/宝塔山。

满心话/登时/说不出来,

一头/扑在/亲人怀……

合作探究

动作描写

3.

诗人为了表达对延安的深情,很注重炼字,请结合

下列句子作简要分析:

“我/梦见鸡毛信来——

可真见亲人……”

合作探究

语言描写

“保卫延安/你们/费了心,

白头发/添了/几根根。”

3.

诗人为了表达对延安的深情,很注重炼字,请结合

下列句子作简要分析:

一条条街道/宽又平,

一座座楼房/披彩虹;

一盏盏电灯/亮又明,

一排排绿树/迎春风……

合作探究

场景描写

4.

把“回延安”改成“去(到)延安”

,表达效果有

什么不同?

明确:

用“回”字说明作者犹如一个远离家乡、久别母亲的孩子,回到了家乡、回到了母亲的怀抱;的过程用“回”字更能表达出诗人与延安有一段特殊的经历和特殊的感情;“回”是全诗的“诗眼”,全诗紧扣一个“回”字,以回延安的过程为线索,抒发了对延安的热爱和赞颂,如改为“去”“到”没有上述表达效果。

合作探究

1.

比兴手法

2.

采用比喻、拟人、夸张、排比等多种修辞手法

3.

注重炼字,选用恰当的动词

4.

鲜明的地方色彩

诗的内容与形式达到了和谐统一

枣园、窑洞、宝塔山

带有延安的色彩

“信天游”的形式

陕北民歌

“莫要”“登时”“几回回”

陕北方言

合作探究

小结:本诗的写作特色:

1.

结合诗歌及我们平常对延安的了解,说说什么是

“延安精神”?

明确:

自力更生、艰苦奋斗的创业精神

全心全意为人民服务的精神

理论联系实际、不断开拓创新的精神

勤俭节约、艰苦朴素的精神

默默无闻、勇挑重担的"骆驼精神"

拓展延伸

2.课外阅读莫耶《延安颂》、祁念曾《延安,我把你追寻》、曹靖华《小米的回忆》、吴伯箫《记一辆纺车》等,看看这些诗文体现了怎样的“延安精神”。

拓展延伸

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读