9 鱼我所欲也 习题课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 9 鱼我所欲也 习题课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-21 08:25:05 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

9 鱼我所欲也

孟子主张“性善说”,即人性里天生就有向善的种子,所谓“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之”。这种善的天性,就是人的“本心”。人应该推求本心,顺着“本心”的方向发展,并将它发扬光大,从而成为道德上完善的人。因此,本文讲的是每个人都有“本心”,无论在什么情况下,人都应该保持自己的“本心”。

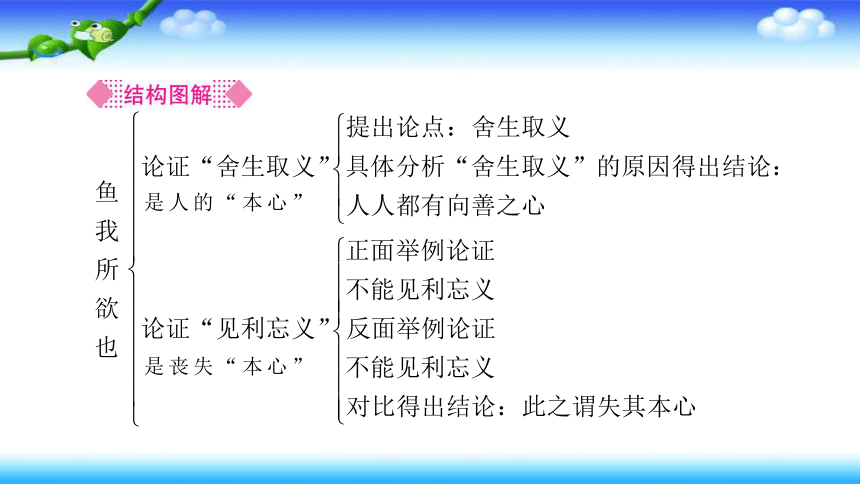

本文开端以“鱼”和“熊掌”为喻,告诉人们在人生道路上应做到“舍生取义”,然后层层深入地阐明了义重于生、义重于利的观点,告诫人们要明辨是非,保持善良的本性。

1.本文的论点是怎样提出来的?这样做有何好处?

文章先是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出要论述的问题,先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美味者。二者不可兼得,由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然、明晓。

2.文章是怎样围绕论点逐层论述的?

本文首先提出“舍生取义”的论点。这是因为人都有“欲生而不为苟得,恶死而有所不辟”之心,即“羞恶之心”;又从反面来说,如果人只是欲生恶死,那就会不顾礼义,什么事都做得出来。因此,重要的是,求生避患不能违背“义”的原则。然后,指出这种“羞恶之心”是人人都有的,只有贤者才不会丧失。为什么有些人会丧失呢?是因为他们为物欲所蔽。例如有人不食“嗟来之食”,

这说明他有羞恶之心,可后来却不辩礼义而接受万钟之禄,这就是物欲使他的羞恶之心丧失了。可见,要做到“舍生取义”,就必须使自己的羞恶之心不为物欲所蔽。最后,从上述内容的进展层次可以看出本文的逻辑推理十分严密;从鱼与熊掌的比方、不吃嗟来之食和不辩礼义而受万钟之禄的对照,可以看出作者设喻的巧妙。

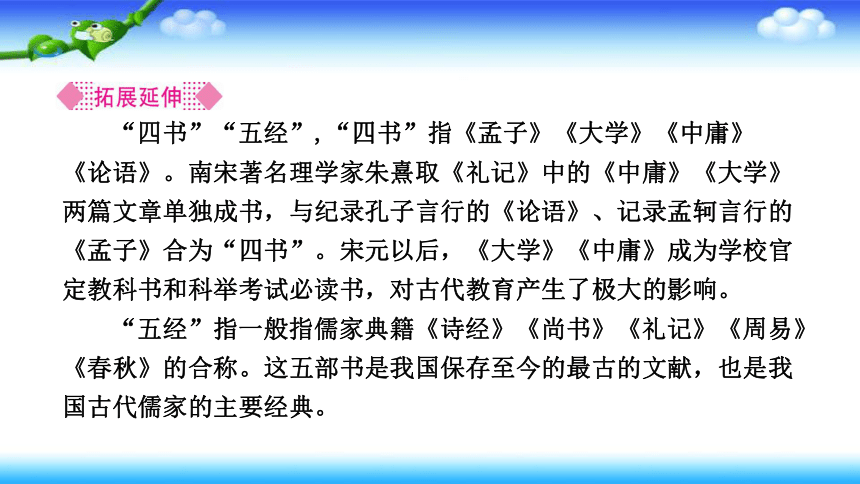

“四书”“五经”,“四书”指《孟子》《大学》《中庸》《论语》。南宋著名理学家朱熹取《礼记》中的《中庸》《大学》两篇文章单独成书,与纪录孔子言行的《论语》、记录孟轲言行的《孟子》合为“四书”。宋元以后,《大学》《中庸》成为学校官定教科书和科举考试必读书,对古代教育产生了极大的影响。

“五经”指一般指儒家典籍《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》的合称。这五部书是我国保存至今的最古的文献,也是我国古代儒家的主要经典。

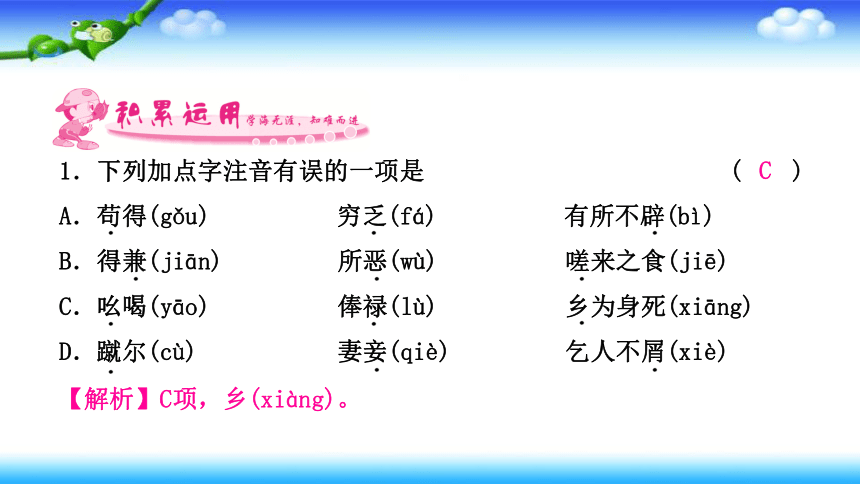

1.下列加点字注音有误的一项是

( )

A.苟得(gǒu)

穷乏(fá)

有所不辟(bì)

B.得兼(jiān)

所恶(wù)

嗟来之食(jiē)

C.吆喝(yāo)

俸禄(lù)

乡为身死(xiāng)

D.蹴尔(cù)

妻妾(qiè)

乞人不屑(xiè)

C

【解析】C项,乡(xiàng)。

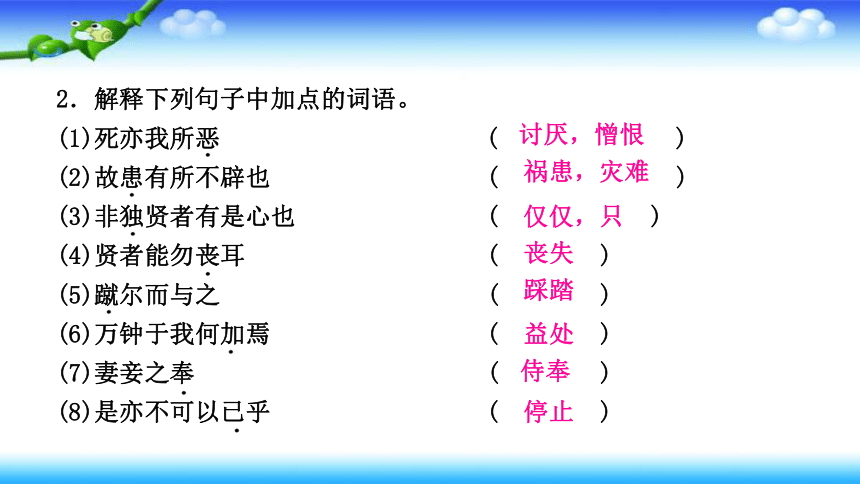

2.解释下列句子中加点的词语。

(1)死亦我所恶

(

)

(2)故患有所不辟也

(

)

(3)非独贤者有是心也

(

)

(4)贤者能勿丧耳

(

)

(5)蹴尔而与之

(

)

(6)万钟于我何加焉

(

)

(7)妻妾之奉

(

)

(8)是亦不可以已乎

(

)

讨厌,憎恨

祸患,灾难

仅仅,只

丧失

踩踏

益处

侍奉

停止

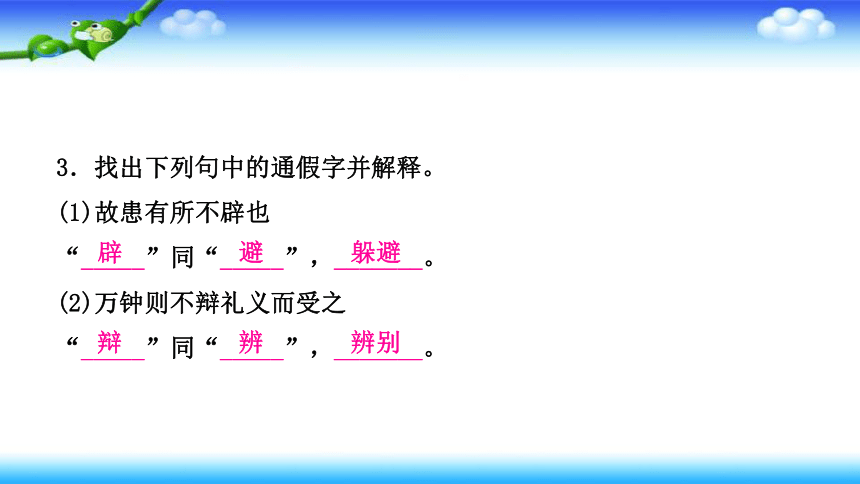

3.找出下列句中的通假字并解释。

(1)故患有所不辟也

“_____”同“_____”,_______。

(2)万钟则不辩礼义而受之

“_____”同“_____”,_______。

辟

避

躲避

辩

辨

辨别

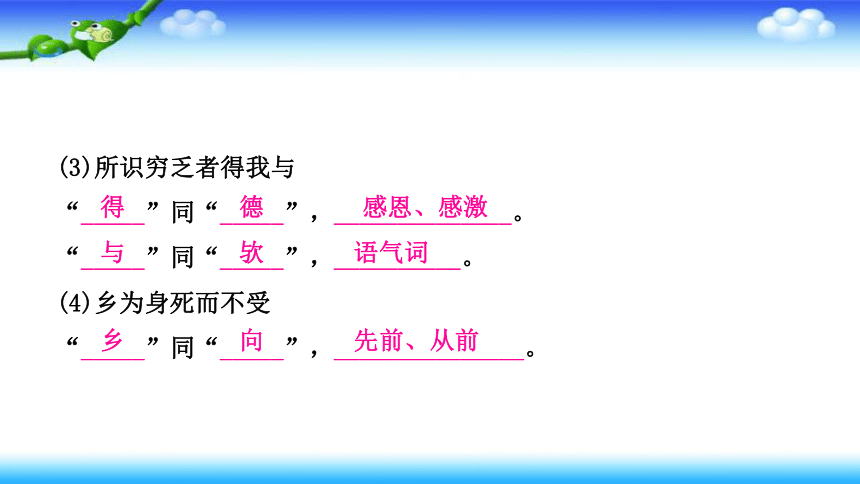

(3)所识穷乏者得我与

“_____”同“_____”,______________。

“_____”同“_____”,__________。

(4)乡为身死而不受

“_____”同“_____”,_______________。

得

德

感恩、感激

与

欤

语气词

乡

向

先前、从前

4.下列文学文化常识表述有误的一项是

( )

A.《鱼我所欲也》选自《孟子》,孟子是春秋时期的思想家、教育家。

B.孟子继承并发扬了孔子的儒家思想,与之并称为“孔孟”。

C.“万钟于我何加焉”“一食或尽粟一石”中的“钟”“石”都是古代的容器,也作容量单位。

D.“社”是土地神,“稷”是谷神,古代文化中,常用社稷作为国家的代称。

【解析】孟子是战国时期的思想家、教育家。

A

5.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。

(2)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

(可是有的人)见了优厚俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了,这样,优厚的俸禄对我有什么益处呢?

(3)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

假如人所喜欢的没有比生命更重要的,那么凡是可以用来求生的手段,什么(手段)不可以用呢?

6.理解性默写。

(1)《鱼我所欲也》一文中体现作者舍生取义生死观的名句是:_______________,__________________。

(2)孔子认为志士仁人应有杀身成仁的勇气,与此相应,孟子在《鱼我所欲也》中也提出了“__________________”的主张,这些都是中华民族宝贵的精神财富。

二者不可得兼

舍生而取义者也

舍生而取义者也

(3)文中体现“性本善”思想的句子是:_______________________

____________________________

(4)体现本文的中心论点的句子是:___________________________

__________________________________________

(5)文中与“廉者不受嗟来之食”的意思相一致的句子是:_____________________________________________________

非独贤者有是心也,

人皆有之,贤者能勿丧耳。

生,亦我所欲也;义,亦我

所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

7.下面对本文的分析有误的一项是

(

)

A.作者认为,在“生”和“义”无法兼顾的情况下,应该“舍生而取义”。

B.作者所倡导的重“义”之心,只有圣贤才具有,普通人是没有的。

C.作者认为,乞人不屑“蹴尔而与之”的救命食物,是没有丧失“本心”的表现。

D.文中的对偶句和排比句,使文章读起来节奏感强,并且富于文采和气势。

【解析】B项,从文中“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”看,作者所倡导的重“义”之心,“人皆有之”。

B

8.下列对文章内容的理解有误的一项是

( )

A.孟子的散文善用排比和对偶。本文第二段大量使用了排比句和对偶句,使文章读起来充满节奏感,且富有文采和气势。

B.本文阐述了孟子的一个重要主张——义重于生。孟子认为,当义和生不能两全时应“舍生取义”,这一思想对后世产生了极为深远的影响。

C

C.本文第一段论证思路清晰。先提出“舍生取义”的观点,再从反面论述为了“义”可以舍生,接着再正面论述为了“生”可以不择手段。

D.“本心”指人的羞恶之心。作者用一般人和乞丐都不能接受“嗟来之食”的故事证明人人都有本心,并对失去本心接受“万钟”的行为进行了嘲讽和批判。

【解析】C项,先从正面论述,再从反面论述。

9.家庭是传承人类文明的载体,良好的家风不仅是建设文明家庭的核心,也是构建和谐社会的基石。为此学校将开展以“建设家风,我爱我家”为主题的综合性学习活动。

(1)【观点论述】活动中,你的班级召开以“家风建设”为主题的交流会,请你阐述自己的观点,简要写出几条家规。(80字以内)

树

立

良

好

的

家

风

很

重

要

,

能

使

孩

子

有

爱

心

,

有

孝

心

,

有

助

人

为

乐

等

好

品

行

,

影

响

孩

子

一

生

。

我

定

的

家

规:

①

积

极

的

生

活

态

度

;

②

认

真

做

事

、

勤

俭

节

约

;

③

善

良

真

诚

待

人

;

④

孝

敬

尊

长

。

(2)【故事链接】古往今来,许多家庭都注重家风建设,请你根据下图,简要记叙故事内容。(60字以内)

孟

子

年

幼

时

,

住

坟

墓

旁

就

学

哭

丧。

孟

母

搬

家

到

集

市

旁

,

孟

子

学

吆

喝。

孟

母

搬

家

到

学

堂

旁

,

孟

子

就

学

读

书

。

孟

母

三

迁

为

孟

子

创

建

了

好

家

风

。

(3)【对联续写】有一位同学以对联的形式为本次活动拟写了一条宣传标语,请你以“家风”为内容补充下联。

上联:训诫传千古

下联:

家

风

立

万

年

10.下列句子加点词意思相同的一项是

( )

A.故患有所不辟也

温故而知新

B.行道之人弗受

伐竹取道

C.非独贤者有是心也

斯是陋室

D.得之则生

崔氏二小生

B

【解析】A项,所以/旧知识;B项,道路;C项,这样/判断词,是;D项,生存/年轻人。

【解析】A.转折连词,却/连词,表修饰;B.代词,它;C.连词,因为/介词,对、向;D.介词,比/介词,在。

11.下列句子加点的词用法相同的一项是

(

)

A.由是则生而有不用也

朝而往,暮而归

B.得之则生

或以钱币乞之

C.乡为身死而不受

不足为外人道也

D.所恶有甚于死者

求石兽于水中

B

12.下列对本文的理解有误的一项是

( )

A.《鱼我所欲也》出自儒家经典之作《孟子》,《孟子》记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。《鱼我所欲也》从怎样对待生与死、义与利的角度,阐述了孟子的主张:人性是恶的。

B.本文开篇运用了比喻的论证方法,以鱼和熊掌为喻,论述了人生的选择应以“义”为重,必要时要“舍生而取义”,同时批评了那些见利忘义的人。

A

C.“非独贤者有是心也”的“是心”指舍生取义,道义高于生死的本心。

D.面对生死抉择的时候,那些“舍生取义”者表现的是“所欲有甚于生者,故不为苟得也”“所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”

【解析】《鱼我所欲也》阐述了孟子的主张:义重于生,当义和生不能两全时应该舍生取义。

13.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)蹴尔而与之,乞人不屑也。

用脚踩过给别人吃,乞丐也不愿意接受。

(2)乡为身死而不受。

从前宁愿死也不接受(施舍)。

楚人隐形

楚人贫居,读《淮南子》,得“螳螂伺蝉自障叶①,可以隐形”,遂于树下仰取叶。螳螂执叶伺蝉,以摘之。叶落树下,树下先有落叶,不能复分辨。扫取数斗归,一一以叶自障,问其妻曰:“汝见我不?”妻始时恒答言“见”。经日,乃厌倦不堪,绐②云:“不见。”嘿③然大喜,赍叶入市,对面取人物。吏遂缚诣县。

(选自《笑林》)

【注释】①自障叶:遮蔽自己的树叶。②绐(dài):哄骗。

③嘿:同“默”,不作声。

14.解释下列加点词语。

(1)赍叶入市

市:________

(2)遂于树下仰取叶

遂:________

集市

于是

15.把文中的画线句翻译成现代汉语。

问其妻曰:“汝见我不?”

(楚人)问自己的妻子说:“你能看见我吗?”

16.出自这篇文章的成语是什么?这个成语给我们的启示是什么?

一叶障目;不要自欺欺人,不要企图不劳而获(或任何理论都不能盲目追崇,要看清事物本质)。

谢谢欣赏

9 鱼我所欲也

孟子主张“性善说”,即人性里天生就有向善的种子,所谓“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之”。这种善的天性,就是人的“本心”。人应该推求本心,顺着“本心”的方向发展,并将它发扬光大,从而成为道德上完善的人。因此,本文讲的是每个人都有“本心”,无论在什么情况下,人都应该保持自己的“本心”。

本文开端以“鱼”和“熊掌”为喻,告诉人们在人生道路上应做到“舍生取义”,然后层层深入地阐明了义重于生、义重于利的观点,告诫人们要明辨是非,保持善良的本性。

1.本文的论点是怎样提出来的?这样做有何好处?

文章先是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出要论述的问题,先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美味者。二者不可兼得,由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然、明晓。

2.文章是怎样围绕论点逐层论述的?

本文首先提出“舍生取义”的论点。这是因为人都有“欲生而不为苟得,恶死而有所不辟”之心,即“羞恶之心”;又从反面来说,如果人只是欲生恶死,那就会不顾礼义,什么事都做得出来。因此,重要的是,求生避患不能违背“义”的原则。然后,指出这种“羞恶之心”是人人都有的,只有贤者才不会丧失。为什么有些人会丧失呢?是因为他们为物欲所蔽。例如有人不食“嗟来之食”,

这说明他有羞恶之心,可后来却不辩礼义而接受万钟之禄,这就是物欲使他的羞恶之心丧失了。可见,要做到“舍生取义”,就必须使自己的羞恶之心不为物欲所蔽。最后,从上述内容的进展层次可以看出本文的逻辑推理十分严密;从鱼与熊掌的比方、不吃嗟来之食和不辩礼义而受万钟之禄的对照,可以看出作者设喻的巧妙。

“四书”“五经”,“四书”指《孟子》《大学》《中庸》《论语》。南宋著名理学家朱熹取《礼记》中的《中庸》《大学》两篇文章单独成书,与纪录孔子言行的《论语》、记录孟轲言行的《孟子》合为“四书”。宋元以后,《大学》《中庸》成为学校官定教科书和科举考试必读书,对古代教育产生了极大的影响。

“五经”指一般指儒家典籍《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》的合称。这五部书是我国保存至今的最古的文献,也是我国古代儒家的主要经典。

1.下列加点字注音有误的一项是

( )

A.苟得(gǒu)

穷乏(fá)

有所不辟(bì)

B.得兼(jiān)

所恶(wù)

嗟来之食(jiē)

C.吆喝(yāo)

俸禄(lù)

乡为身死(xiāng)

D.蹴尔(cù)

妻妾(qiè)

乞人不屑(xiè)

C

【解析】C项,乡(xiàng)。

2.解释下列句子中加点的词语。

(1)死亦我所恶

(

)

(2)故患有所不辟也

(

)

(3)非独贤者有是心也

(

)

(4)贤者能勿丧耳

(

)

(5)蹴尔而与之

(

)

(6)万钟于我何加焉

(

)

(7)妻妾之奉

(

)

(8)是亦不可以已乎

(

)

讨厌,憎恨

祸患,灾难

仅仅,只

丧失

踩踏

益处

侍奉

停止

3.找出下列句中的通假字并解释。

(1)故患有所不辟也

“_____”同“_____”,_______。

(2)万钟则不辩礼义而受之

“_____”同“_____”,_______。

辟

避

躲避

辩

辨

辨别

(3)所识穷乏者得我与

“_____”同“_____”,______________。

“_____”同“_____”,__________。

(4)乡为身死而不受

“_____”同“_____”,_______________。

得

德

感恩、感激

与

欤

语气词

乡

向

先前、从前

4.下列文学文化常识表述有误的一项是

( )

A.《鱼我所欲也》选自《孟子》,孟子是春秋时期的思想家、教育家。

B.孟子继承并发扬了孔子的儒家思想,与之并称为“孔孟”。

C.“万钟于我何加焉”“一食或尽粟一石”中的“钟”“石”都是古代的容器,也作容量单位。

D.“社”是土地神,“稷”是谷神,古代文化中,常用社稷作为国家的代称。

【解析】孟子是战国时期的思想家、教育家。

A

5.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。

(2)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

(可是有的人)见了优厚俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了,这样,优厚的俸禄对我有什么益处呢?

(3)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

假如人所喜欢的没有比生命更重要的,那么凡是可以用来求生的手段,什么(手段)不可以用呢?

6.理解性默写。

(1)《鱼我所欲也》一文中体现作者舍生取义生死观的名句是:_______________,__________________。

(2)孔子认为志士仁人应有杀身成仁的勇气,与此相应,孟子在《鱼我所欲也》中也提出了“__________________”的主张,这些都是中华民族宝贵的精神财富。

二者不可得兼

舍生而取义者也

舍生而取义者也

(3)文中体现“性本善”思想的句子是:_______________________

____________________________

(4)体现本文的中心论点的句子是:___________________________

__________________________________________

(5)文中与“廉者不受嗟来之食”的意思相一致的句子是:_____________________________________________________

非独贤者有是心也,

人皆有之,贤者能勿丧耳。

生,亦我所欲也;义,亦我

所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

7.下面对本文的分析有误的一项是

(

)

A.作者认为,在“生”和“义”无法兼顾的情况下,应该“舍生而取义”。

B.作者所倡导的重“义”之心,只有圣贤才具有,普通人是没有的。

C.作者认为,乞人不屑“蹴尔而与之”的救命食物,是没有丧失“本心”的表现。

D.文中的对偶句和排比句,使文章读起来节奏感强,并且富于文采和气势。

【解析】B项,从文中“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”看,作者所倡导的重“义”之心,“人皆有之”。

B

8.下列对文章内容的理解有误的一项是

( )

A.孟子的散文善用排比和对偶。本文第二段大量使用了排比句和对偶句,使文章读起来充满节奏感,且富有文采和气势。

B.本文阐述了孟子的一个重要主张——义重于生。孟子认为,当义和生不能两全时应“舍生取义”,这一思想对后世产生了极为深远的影响。

C

C.本文第一段论证思路清晰。先提出“舍生取义”的观点,再从反面论述为了“义”可以舍生,接着再正面论述为了“生”可以不择手段。

D.“本心”指人的羞恶之心。作者用一般人和乞丐都不能接受“嗟来之食”的故事证明人人都有本心,并对失去本心接受“万钟”的行为进行了嘲讽和批判。

【解析】C项,先从正面论述,再从反面论述。

9.家庭是传承人类文明的载体,良好的家风不仅是建设文明家庭的核心,也是构建和谐社会的基石。为此学校将开展以“建设家风,我爱我家”为主题的综合性学习活动。

(1)【观点论述】活动中,你的班级召开以“家风建设”为主题的交流会,请你阐述自己的观点,简要写出几条家规。(80字以内)

树

立

良

好

的

家

风

很

重

要

,

能

使

孩

子

有

爱

心

,

有

孝

心

,

有

助

人

为

乐

等

好

品

行

,

影

响

孩

子

一

生

。

我

定

的

家

规:

①

积

极

的

生

活

态

度

;

②

认

真

做

事

、

勤

俭

节

约

;

③

善

良

真

诚

待

人

;

④

孝

敬

尊

长

。

(2)【故事链接】古往今来,许多家庭都注重家风建设,请你根据下图,简要记叙故事内容。(60字以内)

孟

子

年

幼

时

,

住

坟

墓

旁

就

学

哭

丧。

孟

母

搬

家

到

集

市

旁

,

孟

子

学

吆

喝。

孟

母

搬

家

到

学

堂

旁

,

孟

子

就

学

读

书

。

孟

母

三

迁

为

孟

子

创

建

了

好

家

风

。

(3)【对联续写】有一位同学以对联的形式为本次活动拟写了一条宣传标语,请你以“家风”为内容补充下联。

上联:训诫传千古

下联:

家

风

立

万

年

10.下列句子加点词意思相同的一项是

( )

A.故患有所不辟也

温故而知新

B.行道之人弗受

伐竹取道

C.非独贤者有是心也

斯是陋室

D.得之则生

崔氏二小生

B

【解析】A项,所以/旧知识;B项,道路;C项,这样/判断词,是;D项,生存/年轻人。

【解析】A.转折连词,却/连词,表修饰;B.代词,它;C.连词,因为/介词,对、向;D.介词,比/介词,在。

11.下列句子加点的词用法相同的一项是

(

)

A.由是则生而有不用也

朝而往,暮而归

B.得之则生

或以钱币乞之

C.乡为身死而不受

不足为外人道也

D.所恶有甚于死者

求石兽于水中

B

12.下列对本文的理解有误的一项是

( )

A.《鱼我所欲也》出自儒家经典之作《孟子》,《孟子》记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。《鱼我所欲也》从怎样对待生与死、义与利的角度,阐述了孟子的主张:人性是恶的。

B.本文开篇运用了比喻的论证方法,以鱼和熊掌为喻,论述了人生的选择应以“义”为重,必要时要“舍生而取义”,同时批评了那些见利忘义的人。

A

C.“非独贤者有是心也”的“是心”指舍生取义,道义高于生死的本心。

D.面对生死抉择的时候,那些“舍生取义”者表现的是“所欲有甚于生者,故不为苟得也”“所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”

【解析】《鱼我所欲也》阐述了孟子的主张:义重于生,当义和生不能两全时应该舍生取义。

13.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)蹴尔而与之,乞人不屑也。

用脚踩过给别人吃,乞丐也不愿意接受。

(2)乡为身死而不受。

从前宁愿死也不接受(施舍)。

楚人隐形

楚人贫居,读《淮南子》,得“螳螂伺蝉自障叶①,可以隐形”,遂于树下仰取叶。螳螂执叶伺蝉,以摘之。叶落树下,树下先有落叶,不能复分辨。扫取数斗归,一一以叶自障,问其妻曰:“汝见我不?”妻始时恒答言“见”。经日,乃厌倦不堪,绐②云:“不见。”嘿③然大喜,赍叶入市,对面取人物。吏遂缚诣县。

(选自《笑林》)

【注释】①自障叶:遮蔽自己的树叶。②绐(dài):哄骗。

③嘿:同“默”,不作声。

14.解释下列加点词语。

(1)赍叶入市

市:________

(2)遂于树下仰取叶

遂:________

集市

于是

15.把文中的画线句翻译成现代汉语。

问其妻曰:“汝见我不?”

(楚人)问自己的妻子说:“你能看见我吗?”

16.出自这篇文章的成语是什么?这个成语给我们的启示是什么?

一叶障目;不要自欺欺人,不要企图不劳而获(或任何理论都不能盲目追崇,要看清事物本质)。

谢谢欣赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读