第22课《礼记二则—虽有佳肴》课时练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第22课《礼记二则—虽有佳肴》课时练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-21 08:34:15 | ||

图片预览

文档简介

2020—2021学年部编版八年级语文下册

第22课《虽有佳肴》课时练习

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(《虽有佳肴》)

【乙】玉不琢,不成器;人不学,不知道。是故古之王者建国君民,教学为先。《兑命》曰:“念终始典于学”,其此之谓乎!

(选自《礼记·学记》)

(1)下列画线词语解释不正确的是(?

?

?)

A.学学半?

?

?

?

同“敩”,校对

B.然后能自反也?

?

?

??反思

C.玉不琢?

?

?

??琢磨

D.念终始典于学?

?

?

??惦念

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(3)【甲】【乙】两段论述的重点各有侧重,请概括各段论述的重点。

(4)读了【甲】【乙】两段后,谈谈你对学习有什么新的认识。

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

虽有佳肴,弗食,不知其旨也。虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足然后能自反也;知困然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰:“学学半。”其此之谓乎!

(1)对下列语句中画线的词的解释,正确的一项是(

?

?

?

?)

A.不知其旨也。旨:滋味

B.知困然后能自强也。强:勉强

C.虽有至道。至道:最好的道理

D.学学半。学:学习

(2)下列句子中画线的词的意思和用法完全相同的一组是(

?

?

?)

A.虽有嘉肴/虽有至道

B.不知其善也/择其善者而从之

C.其此之谓乎/回也不改其乐

D.是故学然后知不足/对子骂父,则是无礼

(3)下列对选文内容的理解不正确的一项是(

?

?

?

?)

A.本文节选自《礼记》中的《学记》,《礼记》儒家经典著作之一,相传为西汉戴圣编撰。

B.本文由日常饮食开篇讲到如何治学,富有生活气息,方便读者理解。

C.本文的中心句是“教学相长”。

D.引用《兑命》中的“学学半”是为了告诉读者不认真读书老师教的知识你只能获得一半。?

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

【链接材料】

年十四,学无常师,负不远险阻。每言:“人若不学,则何以成?”或依林木之下,编茅为,削为笔,刻树汁为墨。夜则映星望月,暗则缚以自照。观书有会意者,题其衣裳,以记其事。门徒其勤学,更以净衣易之。临终诚曰:“夫人好学,虽死犹存;不学者虽存,谓之行尸走肉耳!”

(东晋·王嘉《拾遗记》)

【注】①任末:人名。②笈:书箱。③庵:茅草小屋。④荆:灌木名。⑤麻蒿:植物名,点燃后可照明。⑥悦:敬佩。

(1)解释句中画线的词语。

①虽有嘉肴___________

②不知其旨也___________

③教然后知困_____________

④教学相长___________

(2)用汉代汉语翻译下列句子。

①是故学然后知不足,教然后知困。

②《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(3)对以上两段选文相关知识的分析与理解不恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.正文选自《礼记·学记》。《学记》是我国最早的一部关于教育、教学活动的论著。

B.正文开头以“嘉肴”与“至道”做类比,指出了学习的重要性,之后推出中心观点。最后又引用《兑命》中的话加以佐证。

C.正文主要用了议论的表达方式,【链接材料】用了记叙和描写的表达方式。

D.正文告诉我们教和学的关系。【链接材料】强调了学习方法的重要性。

(4)结合正文和【链接材料】中的内容,谈谈你在自主互助学习中的启示。

?

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】玉不琢,不成器;人不学,不知道。是故古之王者建国君民,教学为先。《兑命》曰:“念终始典于学”,其此之谓乎!

(选自《礼记·学记》)

【乙】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(选自《虽有嘉肴》)

(1)解释下列句子中画线的词语。

①虽有嘉肴(?

?

?

)

②知困,然后能自强也(?

?

?

)

③学学半(?

?

?

)

④是故古之王者建国君民(?

?

?

)

(2)翻译下列句子。

①玉不琢,不成器;人不学,不知道。

②知不足,然后能自反也。

(3)选文【甲】“人不学,不知道”和选文【乙】“教学相长”各强调了什么?

(4)读了【甲】【乙】两段后,谈谈你对学习有什么新的认识。

?

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

(甲)虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(乙)读书忌“二物”

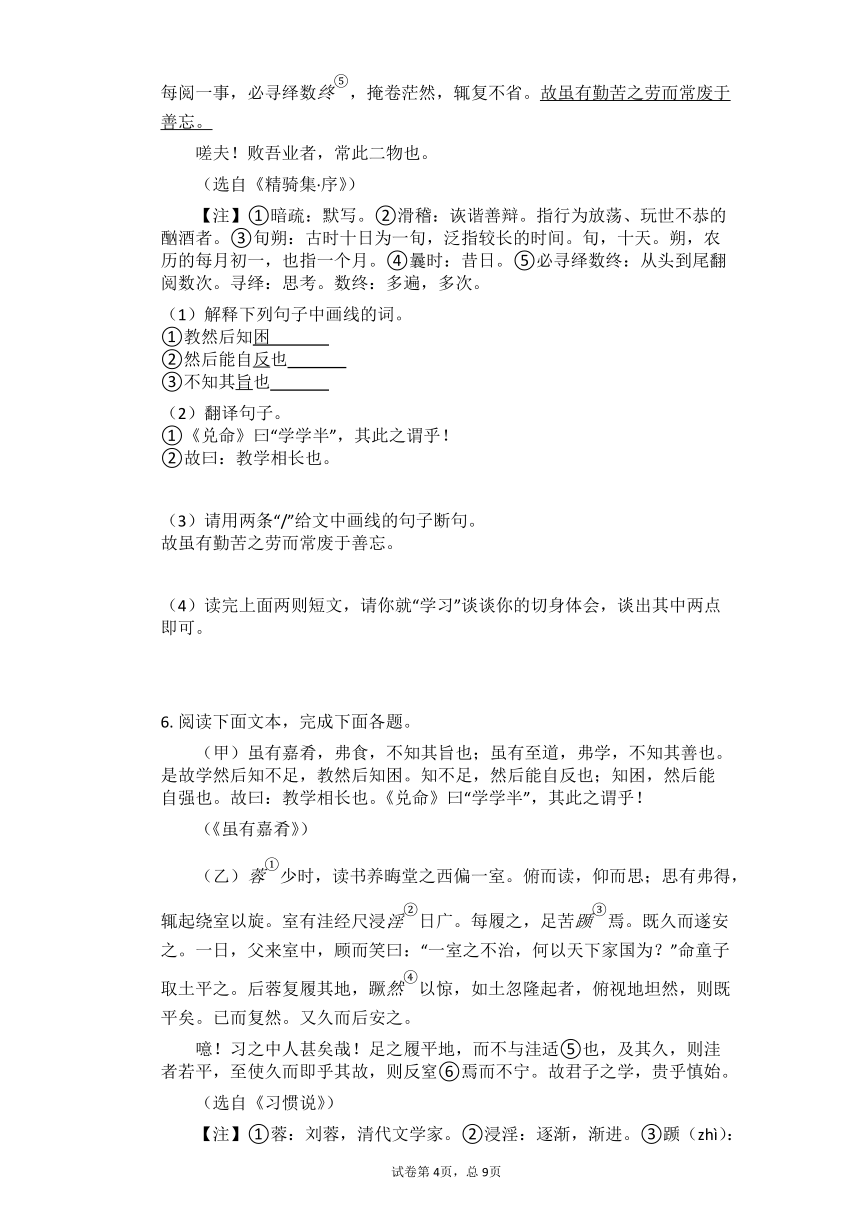

秦观予少时读书,一见辄即能诵。暗之,亦不甚失。然负此自放,喜从饮酒滑者游。旬之间,把卷无几日,故虽有强记之力,而常废于不勤。

比数年来,颇发愤惩艾,悔前所为;而聪明衰耗,殆不如曩十一二。每阅一事,必寻绎数,掩卷茫然,辄复不省。故虽有勤苦之劳而常废于善忘。

嗟夫!败吾业者,常此二物也。

(选自《精骑集·序》)

【注】①暗疏:默写。②滑稽:诙谐善辩。指行为放荡、玩世不恭的酗酒者。③旬朔:古时十日为一旬,泛指较长的时间。旬,十天。朔,农历的每月初一,也指一个月。④曩时:昔日。⑤必寻绎数终:从头到尾翻阅数次。寻绎:思考。数终:多遍,多次。

(1)解释下列句子中画线的词。

①教然后知困?

?

?

?

?

?

?

?

②然后能自反也?

?

?

?

?

?

?

?

③不知其旨也?

?

?

?

?

?

?

?

(2)翻译句子。

①《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

②故曰:教学相长也。??

(3)请用两条“/”给文中画线的句子断句。

故虽有勤苦之劳而常废于善忘。

(4)读完上面两则短文,请你就“学习”谈谈你的切身体会,谈出其中两点即可。

?

6.

阅读下面文本,完成下面各题。

(甲)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(《虽有嘉肴》)

(乙)少时,读书养晦堂之西偏一室。俯而读,仰而思;思有弗得,辄起绕室以旋。室有洼经尺浸日广。每履之,足苦焉。既久而遂安之。一日,父来室中,顾而笑曰:“一室之不治,何以天下家国为?”命童子取土平之。后蓉复履其地,蹶以惊,如土忽隆起者,俯视地坦然,则既平矣。已而复然。又久而后安之。

噫!习之中人甚矣哉!足之履平地,而不与洼适⑤也,及其久,则洼者若平,至使久而即乎其故,则反窒⑥焉而不宁。故君子之学,贵乎慎始。

(选自《习惯说》)

【注】①蓉:刘蓉,清代文学家。②浸淫:逐渐,渐进。③踬(zhì):被绊倒。④蹶(jué)然:跌倒的样子。⑤不与洼:不能适应凹地。⑥室:阻碍。

(1)用“/”线为下面句子断句,划两处。

室有洼经尺浸淫日广

(2)解释下列句子中画线的词。

①不知其旨也(_______________)?

②然后能自反也(_______________)

③顾而笑曰(_______________)

④已而复然(_______________)?

(3)翻译下列文言语句。

①《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

②一室之不治,何以天下家国为?

(4)(甲)(乙)两文有一个怎样的共同话题?作者表达的观点有什么不同?

参考答案

1.

【答案】

(1)A

(2)《兑命》上说“教是学的一半”,说的就是这个道理啊。

(3)【甲】侧重教学相长,【乙】侧重教学为先。

(4)教和学之间是相互促进的,在学习上帮助别人,其实也是在提高自己;学习可以让我们懂得各种道理,要把学习放在首位。

【解答】

(1)A项,句意:教别人,占自己学习的一半。学:同“敩”,教导。

(2)《兑命》:即《说命》,《尚书》中的一篇。学学半:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩”,教导。句意:《兑命》上说“教是学的一半”,说的就是这个道理啊。

(3)【甲】文中“教学相长也”,直接点出教学相长;【乙】文中“是故古之王者建国君民,教学为先”,说明了教学为先的重点。

(4)文章的主旨比较明确,在第(3)题中已有体现,【甲】文主旨:“教学相长”;【乙】文主旨:“教学为先”,然后再结合自己的认识谈一谈即可。

2.

【答案】

(1)C

(2)A

(3)D

【解答】

(1)A项中的“旨”字解释为味美。

B项中的“强”解释为发奋努力。

D项中的“学”解释为教人。

故选C。

(2)B项中的“善”字分别解释为善良;优点。

C项中的“其”字分别解释为语气副词,表示推测,大概;代词,他的。

D项中的“是”字分别解释为所以;判断词,是。

故选A。

(3)D项,“学学半”是教学相长之意,并不是“是为了告诉读者不认真读书老师教的知识你只能获得一半。”

3.

【答案】

(1)①即使,②味美,③困惑,④增长、促进

(2)①所以学习之后才知道自己的不足,教别人之后知道自己的困惑。

②《兑命》上说“教别人,占自己学习的一半”,说的就是这个道理啊。

(3)D

(4)在自主学习中,我要克服困难,勤奋学习,发挥自己学习的优势,为小组增光添彩;在互助学习中,我在教别人的同时也提升了自己,我们大家互帮互助,共同进步。

【解答】

(1)①句子译为:即使有美味可口的菜肴。虽:即使。

②句子译为:不知道它的味美。旨:味美。

③句子译为:教别人之后知道自己的困惑。困:困惑。

④句子译为:教与学是互相推动、互相促进的。长:增长、促进。

(2)①?困:困惑。

②《兑命》:即《说命》,《尚书》中的一篇。学学半:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩”,教导。

(3)D项,【链接材料】强调了学习态度的重要性,务必克服一切困难,勤奋学习。

(4)解答这类试题,一是首先读懂文章,弄懂文章的主题、内容和情感等,以此作基础;二是要清楚回答的范围,明确题目的要求;三是要善于联系生活实际;四是要善于延伸、善于归纳总结。根据正文“是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也”“学学半”可知,在互助学习中,教别人的同时也能提升自己,大家互帮互助,共同进步;根据【链接材料】“人若不学,则何以成”“夫人好学,虽死犹存;不学者虽存,谓之行尸走肉耳”可知,在自主学习中,我要克服困难,勤奋学习,发挥自己学习的优势,为小组增光添彩。

4.

【答案】

(1)美味可口,②自我勉励,③同“敩”,教导,④因此

(2)①玉石不经雕琢,就不能变成好的器物;人不经过学习,就不会明白道理。

②知道不足,然后就能自我反思。

(3)“人不学,不知道”强调的是人要学习,“教学相长”强调的是教和学两个方面是互相促进、共同提高的。

(4)教和学之间是相互促进的,在学习上帮助别人,其实也是在提高自己;学习可以让我们懂得各种道理,要把学习放在首位。

【解答】

(1)①句意为:尽管有美味可口的菜肴。嘉:美味可口。

②句意为:知道困惑,然后才能自我勉励。自强:自我勉励。

③句意为:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”:同“敩”,教导。

④句意为:因此古代的君主在建立国家、统治百姓的时候。是故:因此。

(2)①琢:雕琢。知道:明白道理。

②自反:自我反思。

(3)“人不学,不知道”意思是“人不经过学习,就不会明白道理”,“教学相长”意思是“教与学是互相推动、互相促进的”。据此分析概括作答即可。

(4)通读选文可知,【甲】文主旨“教学为先”,【乙】文主旨“教学相长”。在掌握文章主旨的基础上,再结合自己的理解谈一谈关于学习的新认识即可。

5.

【答案】

(1)①困惑,②反思,③味美

(2)①《兑命》上说“教是学的一半”,说的就是这个道理啊!

②所以说,教和学是互相推动、互相促进的。

(3)故虽有勤苦之劳/而常废于善忘。

(4)①学习要勤奋;②学习要珍惜时间,要趁早;③教和学是互相促进的。

【解答】

(1)①句意:教别人之后知道自己的困惑。困:困惑。

②句意:然后能自我反思。反:反思。

③句意:不知道它的味美。旨:味美。

(2)①《兑命》:即《说命》,《尚书》中的一篇。学学半:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩”,教导。

②教学相长:教和学是互相推动、互相促进的。

(3)本句可根据句意来断句,这句话的大意是:所以虽然很勤劳地读书,也在经常忘记中把学问荒废了。根据句意可断句为:故虽有勤苦之劳/而常废于善忘。

(4)从(乙)文的“旬朔之间,把卷无几日,故虽有强记之力,而常废于不勤”可以感悟到:学习要勤奋。从(乙)文的“而聪明衰耗,殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎数终,掩卷茫然,辄复不省”可以感悟到:学习要珍惜时间,要趁早。从(甲)文的“学然后知不足,教然后知困”“学学半”可以感悟到:教和学是互相促进的。

6.

【答案】

(1)室有洼/经尺/浸淫日广

(2)①味美,②反思,③回头看,④这样

(3)①《兑命》上说“教是学的一半”,说的就是这个道理啊。

②你连一间屋子都不能治理好,怎么能治理国家呢?

(4)共同的话题:学习的方法。(甲)文表达的观点:教学相长(或“教与学相互促进”);(乙)文表达的观点:故君子之学,贵乎慎始。(或“学习贵在谨慎认真”)。

【解答】

(1)本句的意思是“这屋有处洼坑,直径一尺,日渐向外扩展。”“经尺”意思是直径一尺,“浸淫日广”意思是日渐向外扩展,都是修饰“洼坑”,“经尺”前后断句。正确断句为:室有洼/经尺/浸淫日广。

(2)①就不知道它的味美。旨:味美。

②然后能自我反思。反:反思。

③回头看看那处洼坑笑着说。顾:回头看。

④后来还是有这样的感觉。然:这样。

(3)①《兑命》:即《说命》,《尚书》中的一篇。学学半:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩”,教导。

②治:治理,管理。何……为:哪里还谈得上。

(4)(甲)文以类比论证的方法,首先以“嘉肴,弗食,不知其旨”引出“至道,弗学,不知其善”的道理,强调要学习,要实践。然后说到教和学中存在的“不足”和“因”等问题,进而提出解决的方法“自反”“自强”,最后得出“教学相长”的结论。即教人和学习是相互促进,相辅相成的。告诉我们实践出真知的道理。为了增强这一结论的说服力,又引用《兑命》中的名言加以强调说明。全文论证严密,结构浑然一体。

(乙)文选取生活中的一件小事,小中见大,即事寓理,告诉了我们一个(习惯对人的影响是多么巨大的)道理。对学习的启示:养成良好的学习习惯何是非常重要的,初始阶段的习惯非常重要,君子求学,贵在慎重地对待开始阶段的习惯养成。因此两文的共同话题是“学习的方法”。两文的观点根据上面内容分别概括即可。

试卷第2页,总3页

试卷第1页,总3页

第22课《虽有佳肴》课时练习

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(《虽有佳肴》)

【乙】玉不琢,不成器;人不学,不知道。是故古之王者建国君民,教学为先。《兑命》曰:“念终始典于学”,其此之谓乎!

(选自《礼记·学记》)

(1)下列画线词语解释不正确的是(?

?

?)

A.学学半?

?

?

?

同“敩”,校对

B.然后能自反也?

?

?

??反思

C.玉不琢?

?

?

??琢磨

D.念终始典于学?

?

?

??惦念

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(3)【甲】【乙】两段论述的重点各有侧重,请概括各段论述的重点。

(4)读了【甲】【乙】两段后,谈谈你对学习有什么新的认识。

?

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

虽有佳肴,弗食,不知其旨也。虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足然后能自反也;知困然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰:“学学半。”其此之谓乎!

(1)对下列语句中画线的词的解释,正确的一项是(

?

?

?

?)

A.不知其旨也。旨:滋味

B.知困然后能自强也。强:勉强

C.虽有至道。至道:最好的道理

D.学学半。学:学习

(2)下列句子中画线的词的意思和用法完全相同的一组是(

?

?

?)

A.虽有嘉肴/虽有至道

B.不知其善也/择其善者而从之

C.其此之谓乎/回也不改其乐

D.是故学然后知不足/对子骂父,则是无礼

(3)下列对选文内容的理解不正确的一项是(

?

?

?

?)

A.本文节选自《礼记》中的《学记》,《礼记》儒家经典著作之一,相传为西汉戴圣编撰。

B.本文由日常饮食开篇讲到如何治学,富有生活气息,方便读者理解。

C.本文的中心句是“教学相长”。

D.引用《兑命》中的“学学半”是为了告诉读者不认真读书老师教的知识你只能获得一半。?

3.

阅读下面文本,完成下列各题。

虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

【链接材料】

年十四,学无常师,负不远险阻。每言:“人若不学,则何以成?”或依林木之下,编茅为,削为笔,刻树汁为墨。夜则映星望月,暗则缚以自照。观书有会意者,题其衣裳,以记其事。门徒其勤学,更以净衣易之。临终诚曰:“夫人好学,虽死犹存;不学者虽存,谓之行尸走肉耳!”

(东晋·王嘉《拾遗记》)

【注】①任末:人名。②笈:书箱。③庵:茅草小屋。④荆:灌木名。⑤麻蒿:植物名,点燃后可照明。⑥悦:敬佩。

(1)解释句中画线的词语。

①虽有嘉肴___________

②不知其旨也___________

③教然后知困_____________

④教学相长___________

(2)用汉代汉语翻译下列句子。

①是故学然后知不足,教然后知困。

②《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(3)对以上两段选文相关知识的分析与理解不恰当的一项是(?

?

?

?

)

A.正文选自《礼记·学记》。《学记》是我国最早的一部关于教育、教学活动的论著。

B.正文开头以“嘉肴”与“至道”做类比,指出了学习的重要性,之后推出中心观点。最后又引用《兑命》中的话加以佐证。

C.正文主要用了议论的表达方式,【链接材料】用了记叙和描写的表达方式。

D.正文告诉我们教和学的关系。【链接材料】强调了学习方法的重要性。

(4)结合正文和【链接材料】中的内容,谈谈你在自主互助学习中的启示。

?

4.

阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】玉不琢,不成器;人不学,不知道。是故古之王者建国君民,教学为先。《兑命》曰:“念终始典于学”,其此之谓乎!

(选自《礼记·学记》)

【乙】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(选自《虽有嘉肴》)

(1)解释下列句子中画线的词语。

①虽有嘉肴(?

?

?

)

②知困,然后能自强也(?

?

?

)

③学学半(?

?

?

)

④是故古之王者建国君民(?

?

?

)

(2)翻译下列句子。

①玉不琢,不成器;人不学,不知道。

②知不足,然后能自反也。

(3)选文【甲】“人不学,不知道”和选文【乙】“教学相长”各强调了什么?

(4)读了【甲】【乙】两段后,谈谈你对学习有什么新的认识。

?

5.

阅读下面文本,完成下列各题。

(甲)虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(乙)读书忌“二物”

秦观予少时读书,一见辄即能诵。暗之,亦不甚失。然负此自放,喜从饮酒滑者游。旬之间,把卷无几日,故虽有强记之力,而常废于不勤。

比数年来,颇发愤惩艾,悔前所为;而聪明衰耗,殆不如曩十一二。每阅一事,必寻绎数,掩卷茫然,辄复不省。故虽有勤苦之劳而常废于善忘。

嗟夫!败吾业者,常此二物也。

(选自《精骑集·序》)

【注】①暗疏:默写。②滑稽:诙谐善辩。指行为放荡、玩世不恭的酗酒者。③旬朔:古时十日为一旬,泛指较长的时间。旬,十天。朔,农历的每月初一,也指一个月。④曩时:昔日。⑤必寻绎数终:从头到尾翻阅数次。寻绎:思考。数终:多遍,多次。

(1)解释下列句子中画线的词。

①教然后知困?

?

?

?

?

?

?

?

②然后能自反也?

?

?

?

?

?

?

?

③不知其旨也?

?

?

?

?

?

?

?

(2)翻译句子。

①《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

②故曰:教学相长也。??

(3)请用两条“/”给文中画线的句子断句。

故虽有勤苦之劳而常废于善忘。

(4)读完上面两则短文,请你就“学习”谈谈你的切身体会,谈出其中两点即可。

?

6.

阅读下面文本,完成下面各题。

(甲)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(《虽有嘉肴》)

(乙)少时,读书养晦堂之西偏一室。俯而读,仰而思;思有弗得,辄起绕室以旋。室有洼经尺浸日广。每履之,足苦焉。既久而遂安之。一日,父来室中,顾而笑曰:“一室之不治,何以天下家国为?”命童子取土平之。后蓉复履其地,蹶以惊,如土忽隆起者,俯视地坦然,则既平矣。已而复然。又久而后安之。

噫!习之中人甚矣哉!足之履平地,而不与洼适⑤也,及其久,则洼者若平,至使久而即乎其故,则反窒⑥焉而不宁。故君子之学,贵乎慎始。

(选自《习惯说》)

【注】①蓉:刘蓉,清代文学家。②浸淫:逐渐,渐进。③踬(zhì):被绊倒。④蹶(jué)然:跌倒的样子。⑤不与洼:不能适应凹地。⑥室:阻碍。

(1)用“/”线为下面句子断句,划两处。

室有洼经尺浸淫日广

(2)解释下列句子中画线的词。

①不知其旨也(_______________)?

②然后能自反也(_______________)

③顾而笑曰(_______________)

④已而复然(_______________)?

(3)翻译下列文言语句。

①《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

②一室之不治,何以天下家国为?

(4)(甲)(乙)两文有一个怎样的共同话题?作者表达的观点有什么不同?

参考答案

1.

【答案】

(1)A

(2)《兑命》上说“教是学的一半”,说的就是这个道理啊。

(3)【甲】侧重教学相长,【乙】侧重教学为先。

(4)教和学之间是相互促进的,在学习上帮助别人,其实也是在提高自己;学习可以让我们懂得各种道理,要把学习放在首位。

【解答】

(1)A项,句意:教别人,占自己学习的一半。学:同“敩”,教导。

(2)《兑命》:即《说命》,《尚书》中的一篇。学学半:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩”,教导。句意:《兑命》上说“教是学的一半”,说的就是这个道理啊。

(3)【甲】文中“教学相长也”,直接点出教学相长;【乙】文中“是故古之王者建国君民,教学为先”,说明了教学为先的重点。

(4)文章的主旨比较明确,在第(3)题中已有体现,【甲】文主旨:“教学相长”;【乙】文主旨:“教学为先”,然后再结合自己的认识谈一谈即可。

2.

【答案】

(1)C

(2)A

(3)D

【解答】

(1)A项中的“旨”字解释为味美。

B项中的“强”解释为发奋努力。

D项中的“学”解释为教人。

故选C。

(2)B项中的“善”字分别解释为善良;优点。

C项中的“其”字分别解释为语气副词,表示推测,大概;代词,他的。

D项中的“是”字分别解释为所以;判断词,是。

故选A。

(3)D项,“学学半”是教学相长之意,并不是“是为了告诉读者不认真读书老师教的知识你只能获得一半。”

3.

【答案】

(1)①即使,②味美,③困惑,④增长、促进

(2)①所以学习之后才知道自己的不足,教别人之后知道自己的困惑。

②《兑命》上说“教别人,占自己学习的一半”,说的就是这个道理啊。

(3)D

(4)在自主学习中,我要克服困难,勤奋学习,发挥自己学习的优势,为小组增光添彩;在互助学习中,我在教别人的同时也提升了自己,我们大家互帮互助,共同进步。

【解答】

(1)①句子译为:即使有美味可口的菜肴。虽:即使。

②句子译为:不知道它的味美。旨:味美。

③句子译为:教别人之后知道自己的困惑。困:困惑。

④句子译为:教与学是互相推动、互相促进的。长:增长、促进。

(2)①?困:困惑。

②《兑命》:即《说命》,《尚书》中的一篇。学学半:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩”,教导。

(3)D项,【链接材料】强调了学习态度的重要性,务必克服一切困难,勤奋学习。

(4)解答这类试题,一是首先读懂文章,弄懂文章的主题、内容和情感等,以此作基础;二是要清楚回答的范围,明确题目的要求;三是要善于联系生活实际;四是要善于延伸、善于归纳总结。根据正文“是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也”“学学半”可知,在互助学习中,教别人的同时也能提升自己,大家互帮互助,共同进步;根据【链接材料】“人若不学,则何以成”“夫人好学,虽死犹存;不学者虽存,谓之行尸走肉耳”可知,在自主学习中,我要克服困难,勤奋学习,发挥自己学习的优势,为小组增光添彩。

4.

【答案】

(1)美味可口,②自我勉励,③同“敩”,教导,④因此

(2)①玉石不经雕琢,就不能变成好的器物;人不经过学习,就不会明白道理。

②知道不足,然后就能自我反思。

(3)“人不学,不知道”强调的是人要学习,“教学相长”强调的是教和学两个方面是互相促进、共同提高的。

(4)教和学之间是相互促进的,在学习上帮助别人,其实也是在提高自己;学习可以让我们懂得各种道理,要把学习放在首位。

【解答】

(1)①句意为:尽管有美味可口的菜肴。嘉:美味可口。

②句意为:知道困惑,然后才能自我勉励。自强:自我勉励。

③句意为:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”:同“敩”,教导。

④句意为:因此古代的君主在建立国家、统治百姓的时候。是故:因此。

(2)①琢:雕琢。知道:明白道理。

②自反:自我反思。

(3)“人不学,不知道”意思是“人不经过学习,就不会明白道理”,“教学相长”意思是“教与学是互相推动、互相促进的”。据此分析概括作答即可。

(4)通读选文可知,【甲】文主旨“教学为先”,【乙】文主旨“教学相长”。在掌握文章主旨的基础上,再结合自己的理解谈一谈关于学习的新认识即可。

5.

【答案】

(1)①困惑,②反思,③味美

(2)①《兑命》上说“教是学的一半”,说的就是这个道理啊!

②所以说,教和学是互相推动、互相促进的。

(3)故虽有勤苦之劳/而常废于善忘。

(4)①学习要勤奋;②学习要珍惜时间,要趁早;③教和学是互相促进的。

【解答】

(1)①句意:教别人之后知道自己的困惑。困:困惑。

②句意:然后能自我反思。反:反思。

③句意:不知道它的味美。旨:味美。

(2)①《兑命》:即《说命》,《尚书》中的一篇。学学半:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩”,教导。

②教学相长:教和学是互相推动、互相促进的。

(3)本句可根据句意来断句,这句话的大意是:所以虽然很勤劳地读书,也在经常忘记中把学问荒废了。根据句意可断句为:故虽有勤苦之劳/而常废于善忘。

(4)从(乙)文的“旬朔之间,把卷无几日,故虽有强记之力,而常废于不勤”可以感悟到:学习要勤奋。从(乙)文的“而聪明衰耗,殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎数终,掩卷茫然,辄复不省”可以感悟到:学习要珍惜时间,要趁早。从(甲)文的“学然后知不足,教然后知困”“学学半”可以感悟到:教和学是互相促进的。

6.

【答案】

(1)室有洼/经尺/浸淫日广

(2)①味美,②反思,③回头看,④这样

(3)①《兑命》上说“教是学的一半”,说的就是这个道理啊。

②你连一间屋子都不能治理好,怎么能治理国家呢?

(4)共同的话题:学习的方法。(甲)文表达的观点:教学相长(或“教与学相互促进”);(乙)文表达的观点:故君子之学,贵乎慎始。(或“学习贵在谨慎认真”)。

【解答】

(1)本句的意思是“这屋有处洼坑,直径一尺,日渐向外扩展。”“经尺”意思是直径一尺,“浸淫日广”意思是日渐向外扩展,都是修饰“洼坑”,“经尺”前后断句。正确断句为:室有洼/经尺/浸淫日广。

(2)①就不知道它的味美。旨:味美。

②然后能自我反思。反:反思。

③回头看看那处洼坑笑着说。顾:回头看。

④后来还是有这样的感觉。然:这样。

(3)①《兑命》:即《说命》,《尚书》中的一篇。学学半:教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩”,教导。

②治:治理,管理。何……为:哪里还谈得上。

(4)(甲)文以类比论证的方法,首先以“嘉肴,弗食,不知其旨”引出“至道,弗学,不知其善”的道理,强调要学习,要实践。然后说到教和学中存在的“不足”和“因”等问题,进而提出解决的方法“自反”“自强”,最后得出“教学相长”的结论。即教人和学习是相互促进,相辅相成的。告诉我们实践出真知的道理。为了增强这一结论的说服力,又引用《兑命》中的名言加以强调说明。全文论证严密,结构浑然一体。

(乙)文选取生活中的一件小事,小中见大,即事寓理,告诉了我们一个(习惯对人的影响是多么巨大的)道理。对学习的启示:养成良好的学习习惯何是非常重要的,初始阶段的习惯非常重要,君子求学,贵在慎重地对待开始阶段的习惯养成。因此两文的共同话题是“学习的方法”。两文的观点根据上面内容分别概括即可。

试卷第2页,总3页

试卷第1页,总3页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读