第7课辽、西夏与北宋的并立 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课辽、西夏与北宋的并立 课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-20 20:15:49 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史下册 第7课

“白马青牛”——契丹族的历史记忆

“有男子乘白马浮土河(今内蒙古老哈河)而下,复有一妇人乘小车驾灰色之牛,浮潢河(今西拉木伦河)而下,遇于木叶之山,顾合流之水,与为夫妇,此其始祖也,是生八子,各居分地,号八部落。”

——《辽史》卷37《地理志》

1.契丹崛起背景

契丹族:原为鲜卑族的一支,为中国古代游牧民族,发源于中国东北地区,居住在辽河上游一带,采取半农半牧生活。

行营到处即为家,

一卓穹庐数乘车。

千里山川无土著,

四时畋猎是生涯。

契丹人饮马图

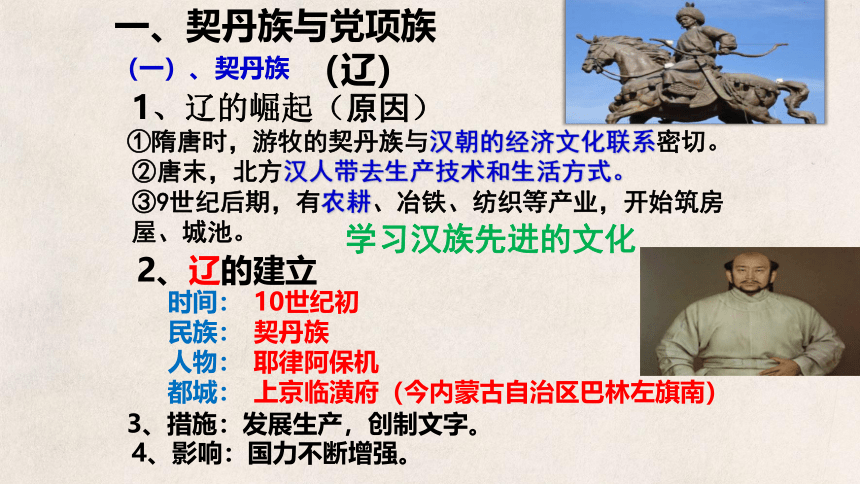

(一)、契丹族

(辽)

1、辽的崛起(原因)

隋唐时,游牧的契丹族与汉朝的经济文化联系密切。

唐末,北方汉人带去生产技术和生活方式。

9世纪后期,有农耕、冶铁、纺织等产业,开始筑房屋、城池。

学习汉族先进的文化

一、契丹族与党项族

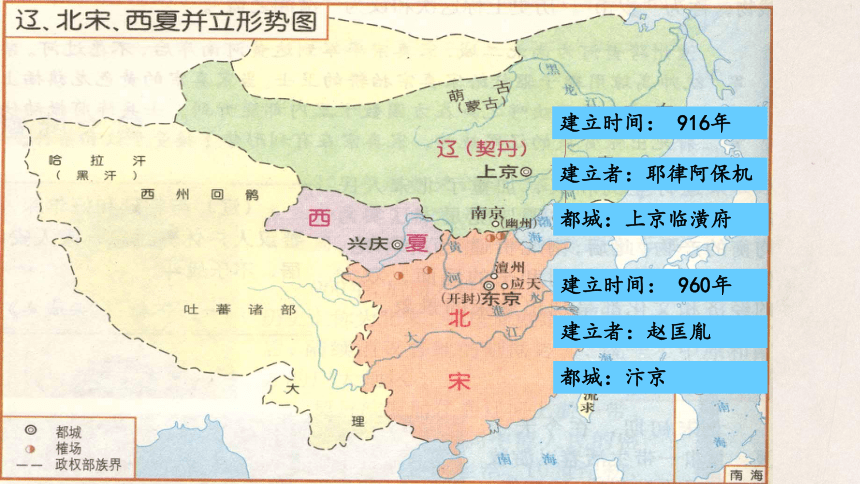

2、辽的建立

时间:

民族:

人物:

都城:

10世纪初

契丹族

耶律阿保机

上京临潢府(今内蒙古自治区巴林左旗南)

3、措施:发展生产,创制文字。

4、影响:国力不断增强。

建立时间: 960年

建立者:赵匡胤

都城:汴京

都城:上京临潢府

建立时间: 916年

建立者:耶律阿保机

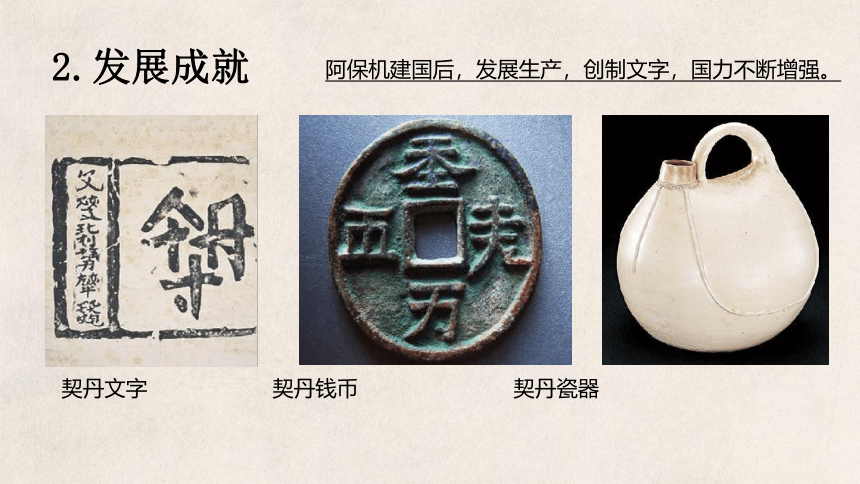

契丹文字 契丹钱币 契丹瓷器

2.发展成就

阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

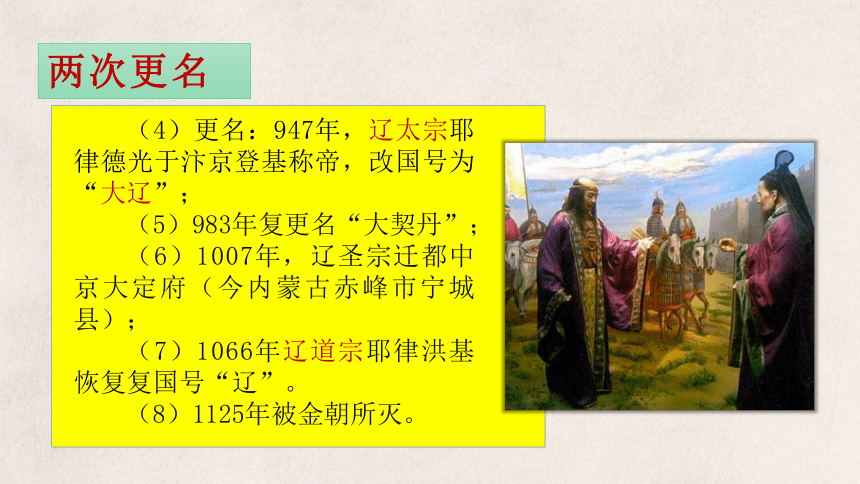

(4)更名:947年,辽太宗耶律德光于汴京登基称帝,改国号为“大辽”;

(5)983年复更名“大契丹”;

(6)1007年,辽圣宗迁都中京大定府(今内蒙古赤峰市宁城县);

(7)1066年辽道宗耶律洪基恢复复国号“辽”。

(8)1125年被金朝所灭。

两次更名

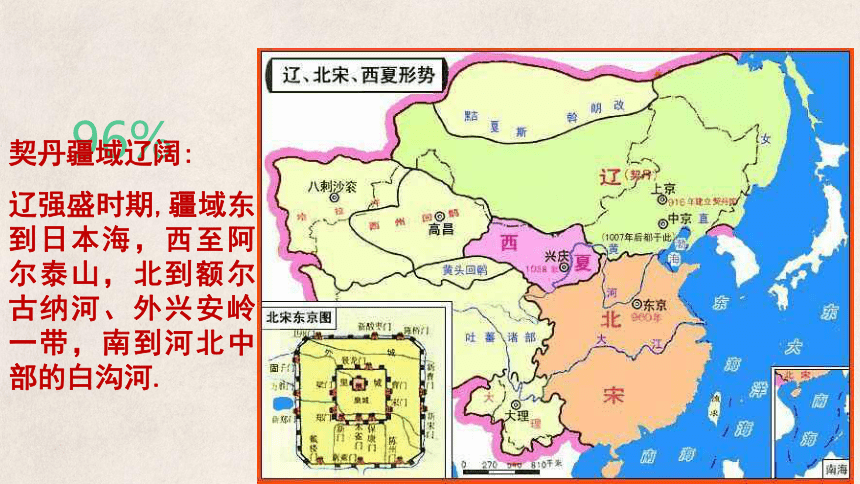

96%

契丹疆域辽阔:

辽强盛时期,疆域东到日本海,西至阿尔泰山,北到额尔古纳河、外兴安岭一带,南到河北中部的白沟河.

生活在我国西北地区,原属羌族的一支。

(1)起源:

(2)发展:

唐朝时,与中原文化接触渐多,社会生产有所发展。

一、契丹族与党项族

1.西夏的建立

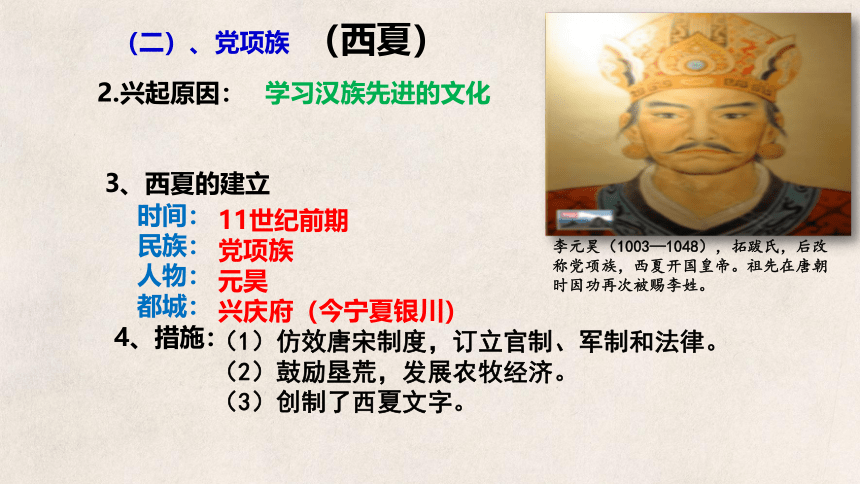

(二)、党项族

(西夏)

2.兴起原因:

学习汉族先进的文化

3、西夏的建立

时间:

民族:

人物:

都城:

11世纪前期

党项族

元昊

兴庆府(今宁夏银川)

4、措施:

(1)仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律。

(2)鼓励垦荒,发展农牧经济。

(3)创制了西夏文字。

李元昊(1003—1048),拓跋氏,后改称党项族,西夏开国皇帝。祖先在唐朝时因功再次被赐李姓。

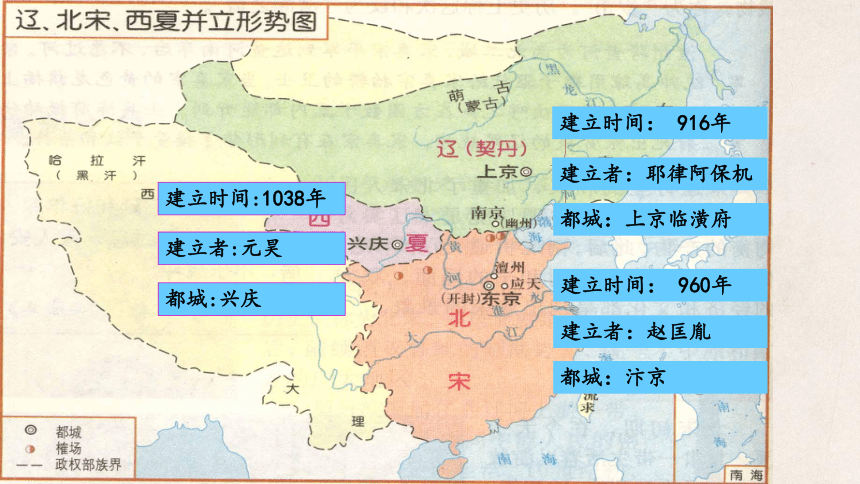

建立时间: 960年

建立者:赵匡胤

都城:汴京

都城:上京临潢府

建立时间: 916年

建立者:耶律阿保机

都城:兴庆

建立者:元昊

建立时间:1038年

游牧民族的发展特征

重武轻文 对外开阔 穷兵黩武

目的:对外扩张,强化阶层统治,发展经济文化,稳固社会秩序。

思考:对比总结契丹、党项族发展壮大的原因。

契丹族

党项族

政权建立前

与汉族经济、文化联系密切

9世纪后期,有了农耕、纺织、冶炼,房屋、城邑。

政权建立后

发展生产,创制文字,国力不断增强

与中原文化接触渐多,社会生产有所发展

仿效唐宋制度,订立官制、军制、法律,创制西夏文字……

共同原因:契丹、党项与汉族毗邻而居,与汉族经济文化交流紧密,学习汉族先进生产技术和政治制度,推动本民族壮大。

名称

民族

建立时间

建立者

都城

北宋

汉

960年

赵匡胤

(宋太祖)

开封

西夏

11世纪前期

(1038年)

元昊

兴庆府

党项族

契丹(辽)

10世纪初(916年)

耶律阿保机

(辽太祖)

上京临潢府

契丹族

并立的北宋、辽和西夏

——民族政权并立

辽

西夏

北宋

动脑筋:

从此图可知,辽、西夏、北宋时期的特征是什么?

友好、互通使节

宋太祖(和)

辽太宗(战)

占领燕云十六州冲突加剧

宋真宗时

澶渊之战(战)

(战)

澶渊之盟(和)

二. 辽与北宋的和战

二. 辽与北宋的和战

澶州之战

宋太宗即位后,向辽发动数次战争均遭失败,只好采取防御政策

北宋与辽保持友好关系,双方互通使节

辽占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧

宋太祖晚期

2

辽太宗

1

宋太宗时

3

宋真宗时

4

时间:

交战双方

交战地点:

关键人物

战争结果:

攻方:

守方:

宋真宗时期(1004年)

辽(败)

北宋(胜)

澶州(古称澶渊)

寇准

宋真宗

双方议和,签订“澶渊之盟”

二. 辽与北宋的和战

二. 辽与北宋的和战

材料一

在宋采取守势后,辽朝却对宋展开攻势。《辽史》载:“将与宋战,(萧)挞凛(辽军大将)中弩,我兵(辽兵)失倚。

材料二

“北方的强敌,一时既无法驱除,而建都开封,尤使宋室处一极不利的形势下。……这一层,宋人未尝不知。然而客观的条件,使他们无法改计。”

——钱穆《国史大纲》

为什么北宋打了胜仗还要签订盟约呢?

澶渊之盟是辽与北宋在双方力量相对均衡的条件下互相妥协的产物。

意义:辽宋之间保持了和平局面。

材料一:尽管澶渊之盟常给人以“城下之盟”的印象,但基本内容还是平等的,北宋并没有丢大太的面子。……且和平实现后,北宋还能送双方贸易中获得大量盈余,辽朝亦可借此获得其必需品,因而对双方都是划算的。

材料二 (辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——苏辙:《栾城集》

材料三:澶渊之盟以后,双方在交界处开设贸易场所,称为“榷场”。官府和商人用各种商品在此进行交换,互通有无。 ——《中国政治通史》

启示:维护祖国统一、坚持民族团结等

二. 辽与北宋的和战

宋辽澶渊之盟签约后,

宋方立“契丹出境碑”

如何评价澶渊之盟

观点一:我认为宋辽达成澶渊之盟是好事。

观点二:我认为澶渊之盟对宋朝是屈辱的,对宋朝的百姓也很不利。

你支持哪 种观点,说说你的理由?

宋辽双方大致保持了百余年之和平这对两国之间的贸易关系、民间交往和各民族之间的融合是非常有利的。

1、在有利的军事形势下屈辱求和的结果,对宋而言这是丧权辱国的,燕云十六州的失地未能收回

2、输金纳绢以求辽国不再南侵此后辽更是不断需索使北宋国威扫地。岁币加重宋朝的百姓负担。

二. 辽与北宋的和战

叁

西夏与北宋的关系

狄青,北宋大将,临阵被发,带铜面具,所向披靡,屡建战功。

和(宋夏和约) :元昊对宋称臣,北宋每年给西夏岁币。

1、北宋与西夏的战与和

影响:

议和后,边境贸易兴旺,有利于民族的交流与交融。

——先战后和,君臣之国

三、北宋与西夏的关系:

战:元昊称帝后,连年与宋交战,双方损失都很大。

党项族与汉族的争端

---西夏与北宋的关系

宋夏和约

宋夏议和

内 容

影 响

元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。

宋夏边境贸易兴旺。也加深了

各族人民之间的了解

1044年,元昊被迫与宋议和,元昊表面取消帝号,由宋朝册封为夏国主,宋则每年要给西夏银7万两,绢15万匹,茶3万斤。

1045年1月,宋朝在沿边设置榷场西夏市易,恢复民间商贩的往来。

叁、西夏与北宋的关系

异:宋与辽结为兄弟之国。夏向宋称臣。

同:宋辽、宋夏议和都结束了双方大规模的战争

状态;客观上有利于双方和平相处;宋王朝都要

交纳岁币。

讨论:“澶渊之盟”与宋夏和约有哪些异同?

课堂小结

西夏(党项)

辽(契丹)

北宋

建立时间:960年

建立者:赵匡胤(宋太祖)

都城:汴京

建立时间:1038年

建立者:元昊

都城:兴庆

建立时间:916年

建立者:耶律阿保机

都城:上京

1044年

订立和议

1005年

澶渊之盟

课堂检测

1.下面这道连线题搭配正确的是( )

①辽﹣契丹族 ②西夏﹣元昊 ③秦﹣鲜卑族

④北宋﹣赵匡胤 ⑤隋﹣李渊

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.③④⑤

2.“澶渊之盟”的盟约双方是( )

A.北宋与辽 B.南宋与辽

C.北宋与西夏 D.北宋与金

课堂检测

3.以下选项不属于北宋与西夏和谈后带来的结果是( )

A.西夏皇帝向北宋称臣

B.北宋定期给西夏岁币

C.西夏、北宋双方商业互不往来

D.宋夏边境安宁,生产贸易兴旺

4.与北宋签订澶渊之盟的少数民族政权是( )

A.西夏 B.金 C.辽 D.元

课堂检测

5.公元1038年少数民族首领元昊建立的政权在右图A、B、C、D中的哪一处( )

“白马青牛”——契丹族的历史记忆

“有男子乘白马浮土河(今内蒙古老哈河)而下,复有一妇人乘小车驾灰色之牛,浮潢河(今西拉木伦河)而下,遇于木叶之山,顾合流之水,与为夫妇,此其始祖也,是生八子,各居分地,号八部落。”

——《辽史》卷37《地理志》

1.契丹崛起背景

契丹族:原为鲜卑族的一支,为中国古代游牧民族,发源于中国东北地区,居住在辽河上游一带,采取半农半牧生活。

行营到处即为家,

一卓穹庐数乘车。

千里山川无土著,

四时畋猎是生涯。

契丹人饮马图

(一)、契丹族

(辽)

1、辽的崛起(原因)

隋唐时,游牧的契丹族与汉朝的经济文化联系密切。

唐末,北方汉人带去生产技术和生活方式。

9世纪后期,有农耕、冶铁、纺织等产业,开始筑房屋、城池。

学习汉族先进的文化

一、契丹族与党项族

2、辽的建立

时间:

民族:

人物:

都城:

10世纪初

契丹族

耶律阿保机

上京临潢府(今内蒙古自治区巴林左旗南)

3、措施:发展生产,创制文字。

4、影响:国力不断增强。

建立时间: 960年

建立者:赵匡胤

都城:汴京

都城:上京临潢府

建立时间: 916年

建立者:耶律阿保机

契丹文字 契丹钱币 契丹瓷器

2.发展成就

阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

(4)更名:947年,辽太宗耶律德光于汴京登基称帝,改国号为“大辽”;

(5)983年复更名“大契丹”;

(6)1007年,辽圣宗迁都中京大定府(今内蒙古赤峰市宁城县);

(7)1066年辽道宗耶律洪基恢复复国号“辽”。

(8)1125年被金朝所灭。

两次更名

96%

契丹疆域辽阔:

辽强盛时期,疆域东到日本海,西至阿尔泰山,北到额尔古纳河、外兴安岭一带,南到河北中部的白沟河.

生活在我国西北地区,原属羌族的一支。

(1)起源:

(2)发展:

唐朝时,与中原文化接触渐多,社会生产有所发展。

一、契丹族与党项族

1.西夏的建立

(二)、党项族

(西夏)

2.兴起原因:

学习汉族先进的文化

3、西夏的建立

时间:

民族:

人物:

都城:

11世纪前期

党项族

元昊

兴庆府(今宁夏银川)

4、措施:

(1)仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律。

(2)鼓励垦荒,发展农牧经济。

(3)创制了西夏文字。

李元昊(1003—1048),拓跋氏,后改称党项族,西夏开国皇帝。祖先在唐朝时因功再次被赐李姓。

建立时间: 960年

建立者:赵匡胤

都城:汴京

都城:上京临潢府

建立时间: 916年

建立者:耶律阿保机

都城:兴庆

建立者:元昊

建立时间:1038年

游牧民族的发展特征

重武轻文 对外开阔 穷兵黩武

目的:对外扩张,强化阶层统治,发展经济文化,稳固社会秩序。

思考:对比总结契丹、党项族发展壮大的原因。

契丹族

党项族

政权建立前

与汉族经济、文化联系密切

9世纪后期,有了农耕、纺织、冶炼,房屋、城邑。

政权建立后

发展生产,创制文字,国力不断增强

与中原文化接触渐多,社会生产有所发展

仿效唐宋制度,订立官制、军制、法律,创制西夏文字……

共同原因:契丹、党项与汉族毗邻而居,与汉族经济文化交流紧密,学习汉族先进生产技术和政治制度,推动本民族壮大。

名称

民族

建立时间

建立者

都城

北宋

汉

960年

赵匡胤

(宋太祖)

开封

西夏

11世纪前期

(1038年)

元昊

兴庆府

党项族

契丹(辽)

10世纪初(916年)

耶律阿保机

(辽太祖)

上京临潢府

契丹族

并立的北宋、辽和西夏

——民族政权并立

辽

西夏

北宋

动脑筋:

从此图可知,辽、西夏、北宋时期的特征是什么?

友好、互通使节

宋太祖(和)

辽太宗(战)

占领燕云十六州冲突加剧

宋真宗时

澶渊之战(战)

(战)

澶渊之盟(和)

二. 辽与北宋的和战

二. 辽与北宋的和战

澶州之战

宋太宗即位后,向辽发动数次战争均遭失败,只好采取防御政策

北宋与辽保持友好关系,双方互通使节

辽占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧

宋太祖晚期

2

辽太宗

1

宋太宗时

3

宋真宗时

4

时间:

交战双方

交战地点:

关键人物

战争结果:

攻方:

守方:

宋真宗时期(1004年)

辽(败)

北宋(胜)

澶州(古称澶渊)

寇准

宋真宗

双方议和,签订“澶渊之盟”

二. 辽与北宋的和战

二. 辽与北宋的和战

材料一

在宋采取守势后,辽朝却对宋展开攻势。《辽史》载:“将与宋战,(萧)挞凛(辽军大将)中弩,我兵(辽兵)失倚。

材料二

“北方的强敌,一时既无法驱除,而建都开封,尤使宋室处一极不利的形势下。……这一层,宋人未尝不知。然而客观的条件,使他们无法改计。”

——钱穆《国史大纲》

为什么北宋打了胜仗还要签订盟约呢?

澶渊之盟是辽与北宋在双方力量相对均衡的条件下互相妥协的产物。

意义:辽宋之间保持了和平局面。

材料一:尽管澶渊之盟常给人以“城下之盟”的印象,但基本内容还是平等的,北宋并没有丢大太的面子。……且和平实现后,北宋还能送双方贸易中获得大量盈余,辽朝亦可借此获得其必需品,因而对双方都是划算的。

材料二 (辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——苏辙:《栾城集》

材料三:澶渊之盟以后,双方在交界处开设贸易场所,称为“榷场”。官府和商人用各种商品在此进行交换,互通有无。 ——《中国政治通史》

启示:维护祖国统一、坚持民族团结等

二. 辽与北宋的和战

宋辽澶渊之盟签约后,

宋方立“契丹出境碑”

如何评价澶渊之盟

观点一:我认为宋辽达成澶渊之盟是好事。

观点二:我认为澶渊之盟对宋朝是屈辱的,对宋朝的百姓也很不利。

你支持哪 种观点,说说你的理由?

宋辽双方大致保持了百余年之和平这对两国之间的贸易关系、民间交往和各民族之间的融合是非常有利的。

1、在有利的军事形势下屈辱求和的结果,对宋而言这是丧权辱国的,燕云十六州的失地未能收回

2、输金纳绢以求辽国不再南侵此后辽更是不断需索使北宋国威扫地。岁币加重宋朝的百姓负担。

二. 辽与北宋的和战

叁

西夏与北宋的关系

狄青,北宋大将,临阵被发,带铜面具,所向披靡,屡建战功。

和(宋夏和约) :元昊对宋称臣,北宋每年给西夏岁币。

1、北宋与西夏的战与和

影响:

议和后,边境贸易兴旺,有利于民族的交流与交融。

——先战后和,君臣之国

三、北宋与西夏的关系:

战:元昊称帝后,连年与宋交战,双方损失都很大。

党项族与汉族的争端

---西夏与北宋的关系

宋夏和约

宋夏议和

内 容

影 响

元昊向宋称臣,宋给西夏岁币。

宋夏边境贸易兴旺。也加深了

各族人民之间的了解

1044年,元昊被迫与宋议和,元昊表面取消帝号,由宋朝册封为夏国主,宋则每年要给西夏银7万两,绢15万匹,茶3万斤。

1045年1月,宋朝在沿边设置榷场西夏市易,恢复民间商贩的往来。

叁、西夏与北宋的关系

异:宋与辽结为兄弟之国。夏向宋称臣。

同:宋辽、宋夏议和都结束了双方大规模的战争

状态;客观上有利于双方和平相处;宋王朝都要

交纳岁币。

讨论:“澶渊之盟”与宋夏和约有哪些异同?

课堂小结

西夏(党项)

辽(契丹)

北宋

建立时间:960年

建立者:赵匡胤(宋太祖)

都城:汴京

建立时间:1038年

建立者:元昊

都城:兴庆

建立时间:916年

建立者:耶律阿保机

都城:上京

1044年

订立和议

1005年

澶渊之盟

课堂检测

1.下面这道连线题搭配正确的是( )

①辽﹣契丹族 ②西夏﹣元昊 ③秦﹣鲜卑族

④北宋﹣赵匡胤 ⑤隋﹣李渊

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.③④⑤

2.“澶渊之盟”的盟约双方是( )

A.北宋与辽 B.南宋与辽

C.北宋与西夏 D.北宋与金

课堂检测

3.以下选项不属于北宋与西夏和谈后带来的结果是( )

A.西夏皇帝向北宋称臣

B.北宋定期给西夏岁币

C.西夏、北宋双方商业互不往来

D.宋夏边境安宁,生产贸易兴旺

4.与北宋签订澶渊之盟的少数民族政权是( )

A.西夏 B.金 C.辽 D.元

课堂检测

5.公元1038年少数民族首领元昊建立的政权在右图A、B、C、D中的哪一处( )

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源