第8课 经济体制改革课件(20张PPT+视频)

文档属性

| 名称 | 第8课 经济体制改革课件(20张PPT+视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-22 10:52:18 | ||

图片预览

文档简介

经济体制改革

部编版八年级下册 中国历史

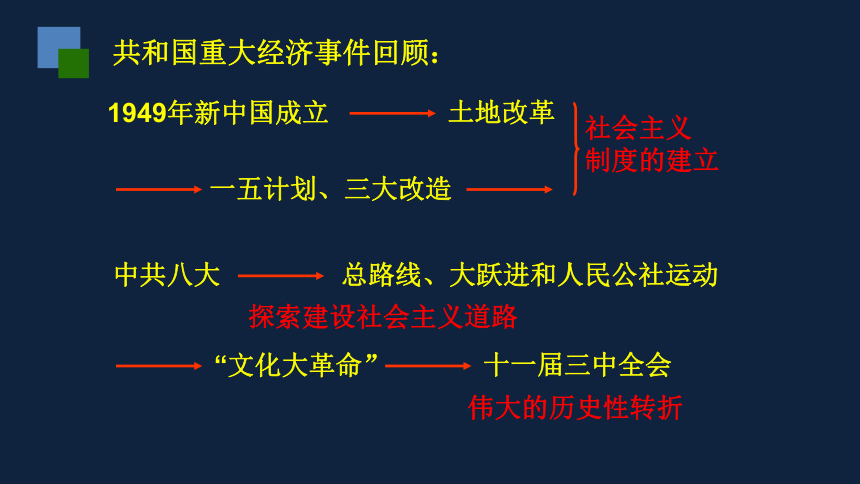

共和国重大经济事件回顾:

1949年新中国成立

土地改革

一五计划、三大改造

中共八大

总路线、大跃进和人民公社运动

“文化大革命”

十一届三中全会

社会主义

制度的建立

探索建设社会主义道路

伟大的历史性转折

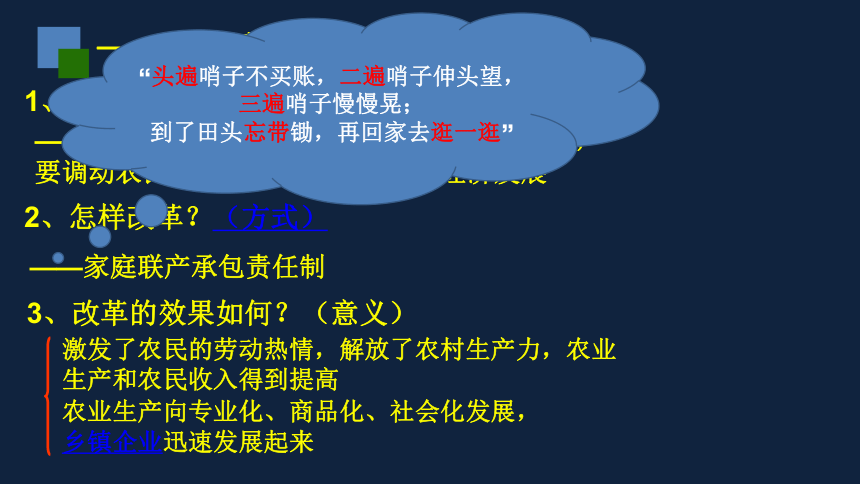

一、农村改革

1、为什么要改革?(原因)

2、怎样改革?(方式)

3、改革的效果如何?(意义)

——人民公社体制严重挫伤农民的生产积极性,

要调动农民生产积极性,促进农村经济发展

——家庭联产承包责任制

激发了农民的劳动热情,解放了农村生产力,农业生产和农民收入得到提高

农业生产向专业化、商品化、社会化发展,乡镇企业迅速发展起来

“头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃;

到了田头忘带锄,再回家去逛一逛”

小岗村的故事……

小岗村,位于安徽凤阳县东部的小溪河镇,“大包干”前隶属于梨园公社,当时仅仅是一个有20户、115人的生产队,是一个以“吃粮靠返销、用钱靠救济、生产靠贷款”的“三靠村”而闻名。1978年,安徽遭遇百年不遇旱灾……

小岗村人昔日居住的茅草屋

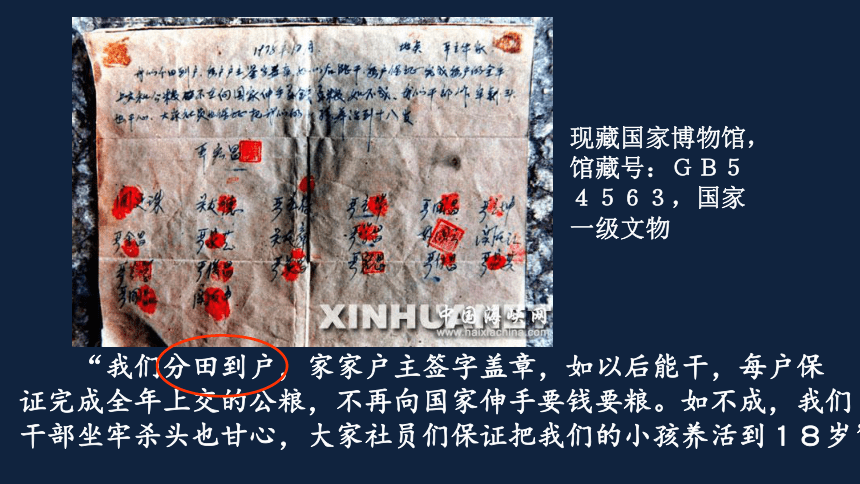

现藏国家博物馆,馆藏号:GB54563,国家一级文物

“我们分田到户,家家户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成全年上交的公粮,不再向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部坐牢杀头也甘心,大家社员们保证把我们的小孩养活到18岁”

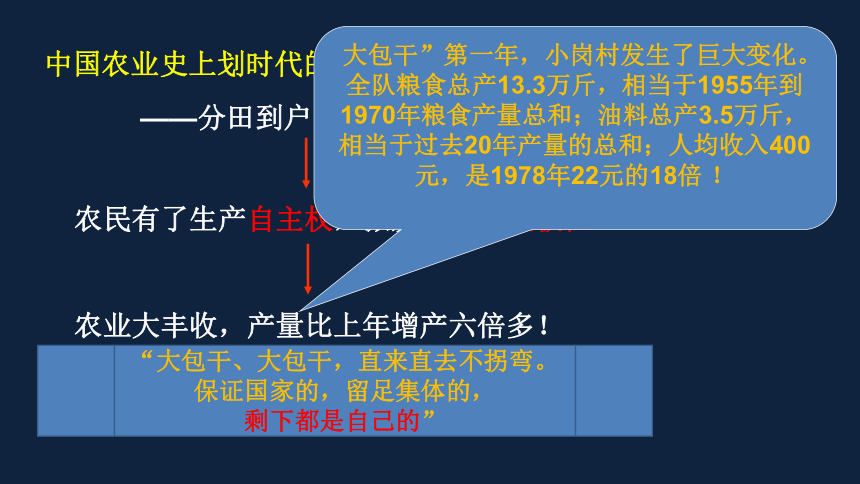

中国农业史上划时代的一步:

——分田到户,自负盈亏!

农民有了生产自主权,激发了生产积极性

农业大丰收,产量比上年增产六倍多!

大包干”第一年,小岗村发生了巨大变化。全队粮食总产13.3万斤,相当于1955年到1970年粮食产量总和;油料总产3.5万斤,相当于过去20年产量的总和;人均收入400元,是1978年22元的18倍 !

“大包干、大包干,直来直去不拐弯。保证国家的,留足集体的,

剩下都是自己的”

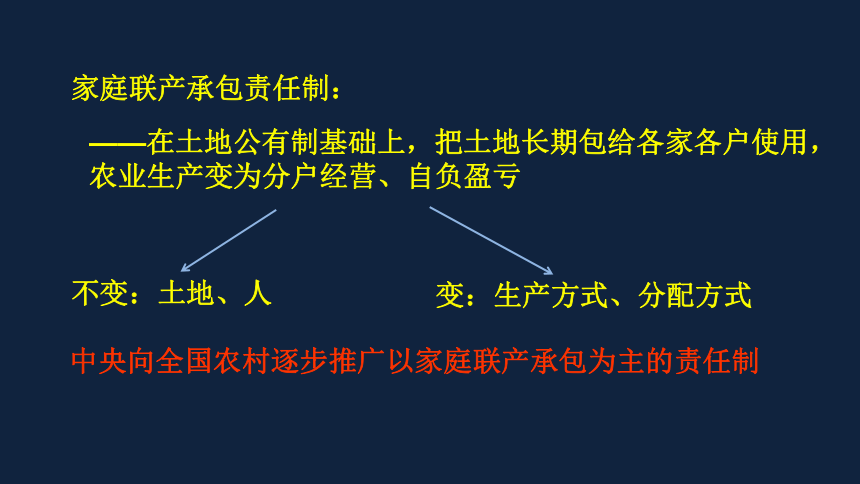

家庭联产承包责任制:

——在土地公有制基础上,把土地长期包给各家各户使用,农业生产变为分户经营、自负盈亏

不变:土地、人

变:生产方式、分配方式

中央向全国农村逐步推广以家庭联产承包为主的责任制

如今的小岗村……

40多年来小岗村发生了可喜的变化,新农村建设取得了显著成效。 2011年,人均纯达到8000元,比全县农民人均纯收入的6858元高出1000多元。2017年,人均可支配收入达到18106元。随着村民的生活水平不断提高,绝大多数家庭都购置了彩电、冰箱、洗衣机等基本家用电器和小型农用机械,许多农户看上了数字电视,有4户村民购置了高档轿车,102户翻盖了新房,28户村民搬进了住宅新区

上世纪80年代,正是像“红豆”这样的一批苏南乡镇企业的率先起步,特别是在改革开放中的竞相发展,造就了当年无锡县这个闻名全国的“华夏第一县”,创造了引领全国乡村企业大发展的“苏南模式”,确立了江苏在全国乡镇企业发展史上的主要发源地和“排头兵”地位

乡镇企业:指由农民举办的集体、合作、个体企业

法尔胜、双良、华西村、江苏阳光……“江阴板块”成为中国资本市场不可忽视的独特现象

二、城市改革

1、指导方针:

1984年,中共十二届三中全会

《中共中央关于经济体制改革的决定》

何为“经济体制”?

——国民经济的运行模式、管理制度、管理方式

我国当时实行怎样的经济体制 ?

——计划经济体制

这种经济体制存在着怎样的弊端?

政企职责不分,

忽视商品价值规律,平均主义严重,

经济缺乏活力……

2、中心环节:增强企业活力

所有制形式

管理体制

分配制度

多种所有制经济

政企分开

按劳分配

(鲶鱼效应)

(自主效应)

(激励效应)

——结果:

调动了企业、职工的积极性

增强了企业的活力

出现了经济大发展的局面

1987年,工农业生产总值、国民生产总值、

国家财政收入和城乡居民收入比1978年翻了一番

3、推进:

——1992年,中共十四大明确提出建立社会主义

市场经济体制

——1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

社会主义市场经济体制:

同社会主义基本制度相结合

使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用

“改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯‥‥计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。”

——1992年邓小平视察南方谈话

本课小结

农村改革

原因:

人民公社体制的弊端

方式:

家庭联产承包责任制

意义:

激发了…解放了…提高了…开辟了…

城市改革

——增强企业活力

所有制形式

管理体制

分配制度

社会主义市场经济体制

部编版八年级下册 中国历史

共和国重大经济事件回顾:

1949年新中国成立

土地改革

一五计划、三大改造

中共八大

总路线、大跃进和人民公社运动

“文化大革命”

十一届三中全会

社会主义

制度的建立

探索建设社会主义道路

伟大的历史性转折

一、农村改革

1、为什么要改革?(原因)

2、怎样改革?(方式)

3、改革的效果如何?(意义)

——人民公社体制严重挫伤农民的生产积极性,

要调动农民生产积极性,促进农村经济发展

——家庭联产承包责任制

激发了农民的劳动热情,解放了农村生产力,农业生产和农民收入得到提高

农业生产向专业化、商品化、社会化发展,乡镇企业迅速发展起来

“头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃;

到了田头忘带锄,再回家去逛一逛”

小岗村的故事……

小岗村,位于安徽凤阳县东部的小溪河镇,“大包干”前隶属于梨园公社,当时仅仅是一个有20户、115人的生产队,是一个以“吃粮靠返销、用钱靠救济、生产靠贷款”的“三靠村”而闻名。1978年,安徽遭遇百年不遇旱灾……

小岗村人昔日居住的茅草屋

现藏国家博物馆,馆藏号:GB54563,国家一级文物

“我们分田到户,家家户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成全年上交的公粮,不再向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部坐牢杀头也甘心,大家社员们保证把我们的小孩养活到18岁”

中国农业史上划时代的一步:

——分田到户,自负盈亏!

农民有了生产自主权,激发了生产积极性

农业大丰收,产量比上年增产六倍多!

大包干”第一年,小岗村发生了巨大变化。全队粮食总产13.3万斤,相当于1955年到1970年粮食产量总和;油料总产3.5万斤,相当于过去20年产量的总和;人均收入400元,是1978年22元的18倍 !

“大包干、大包干,直来直去不拐弯。保证国家的,留足集体的,

剩下都是自己的”

家庭联产承包责任制:

——在土地公有制基础上,把土地长期包给各家各户使用,农业生产变为分户经营、自负盈亏

不变:土地、人

变:生产方式、分配方式

中央向全国农村逐步推广以家庭联产承包为主的责任制

如今的小岗村……

40多年来小岗村发生了可喜的变化,新农村建设取得了显著成效。 2011年,人均纯达到8000元,比全县农民人均纯收入的6858元高出1000多元。2017年,人均可支配收入达到18106元。随着村民的生活水平不断提高,绝大多数家庭都购置了彩电、冰箱、洗衣机等基本家用电器和小型农用机械,许多农户看上了数字电视,有4户村民购置了高档轿车,102户翻盖了新房,28户村民搬进了住宅新区

上世纪80年代,正是像“红豆”这样的一批苏南乡镇企业的率先起步,特别是在改革开放中的竞相发展,造就了当年无锡县这个闻名全国的“华夏第一县”,创造了引领全国乡村企业大发展的“苏南模式”,确立了江苏在全国乡镇企业发展史上的主要发源地和“排头兵”地位

乡镇企业:指由农民举办的集体、合作、个体企业

法尔胜、双良、华西村、江苏阳光……“江阴板块”成为中国资本市场不可忽视的独特现象

二、城市改革

1、指导方针:

1984年,中共十二届三中全会

《中共中央关于经济体制改革的决定》

何为“经济体制”?

——国民经济的运行模式、管理制度、管理方式

我国当时实行怎样的经济体制 ?

——计划经济体制

这种经济体制存在着怎样的弊端?

政企职责不分,

忽视商品价值规律,平均主义严重,

经济缺乏活力……

2、中心环节:增强企业活力

所有制形式

管理体制

分配制度

多种所有制经济

政企分开

按劳分配

(鲶鱼效应)

(自主效应)

(激励效应)

——结果:

调动了企业、职工的积极性

增强了企业的活力

出现了经济大发展的局面

1987年,工农业生产总值、国民生产总值、

国家财政收入和城乡居民收入比1978年翻了一番

3、推进:

——1992年,中共十四大明确提出建立社会主义

市场经济体制

——1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

社会主义市场经济体制:

同社会主义基本制度相结合

使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用

“改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯‥‥计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。”

——1992年邓小平视察南方谈话

本课小结

农村改革

原因:

人民公社体制的弊端

方式:

家庭联产承包责任制

意义:

激发了…解放了…提高了…开辟了…

城市改革

——增强企业活力

所有制形式

管理体制

分配制度

社会主义市场经济体制

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化