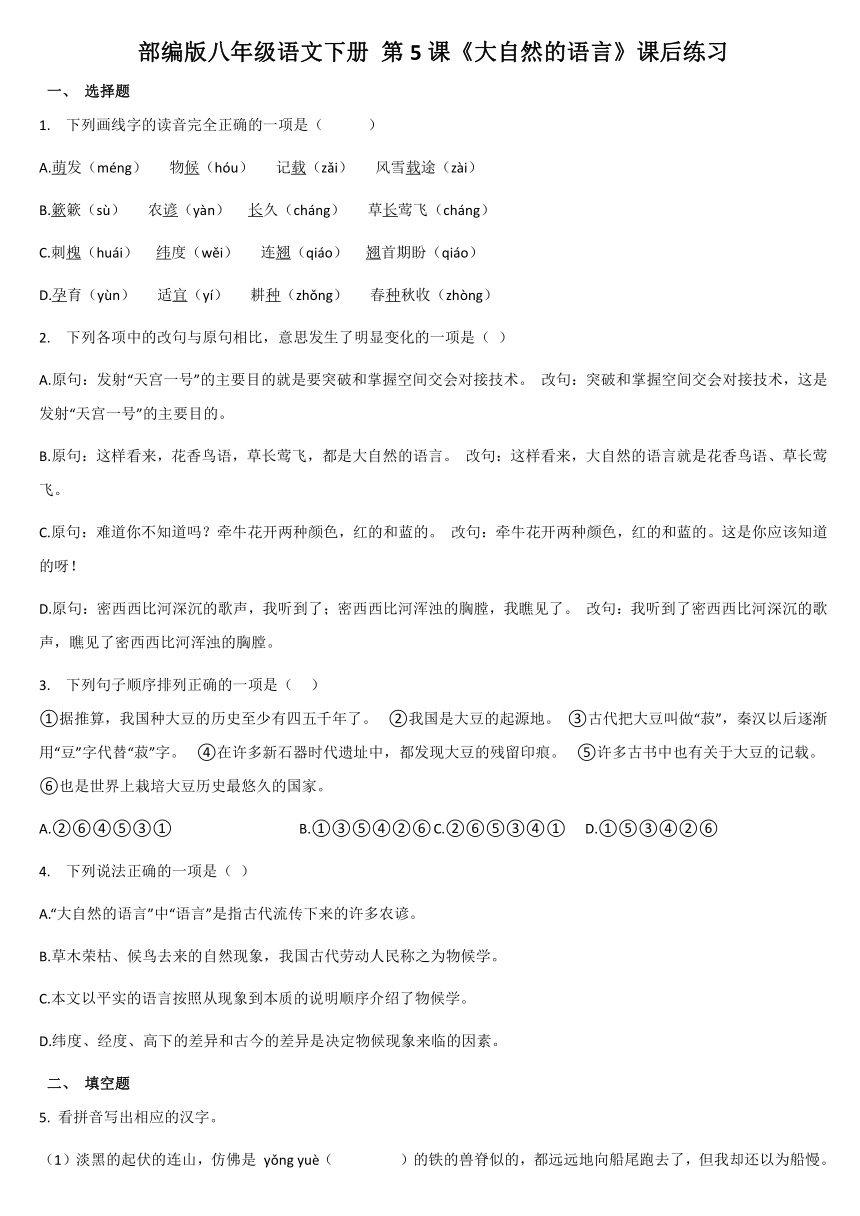

2020—2021学年部编版语文八年级下册第5课《大自然的语言》课后练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年部编版语文八年级下册第5课《大自然的语言》课后练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-22 13:39:49 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级语文下册

第5课《大自然的语言》课后练习

一、

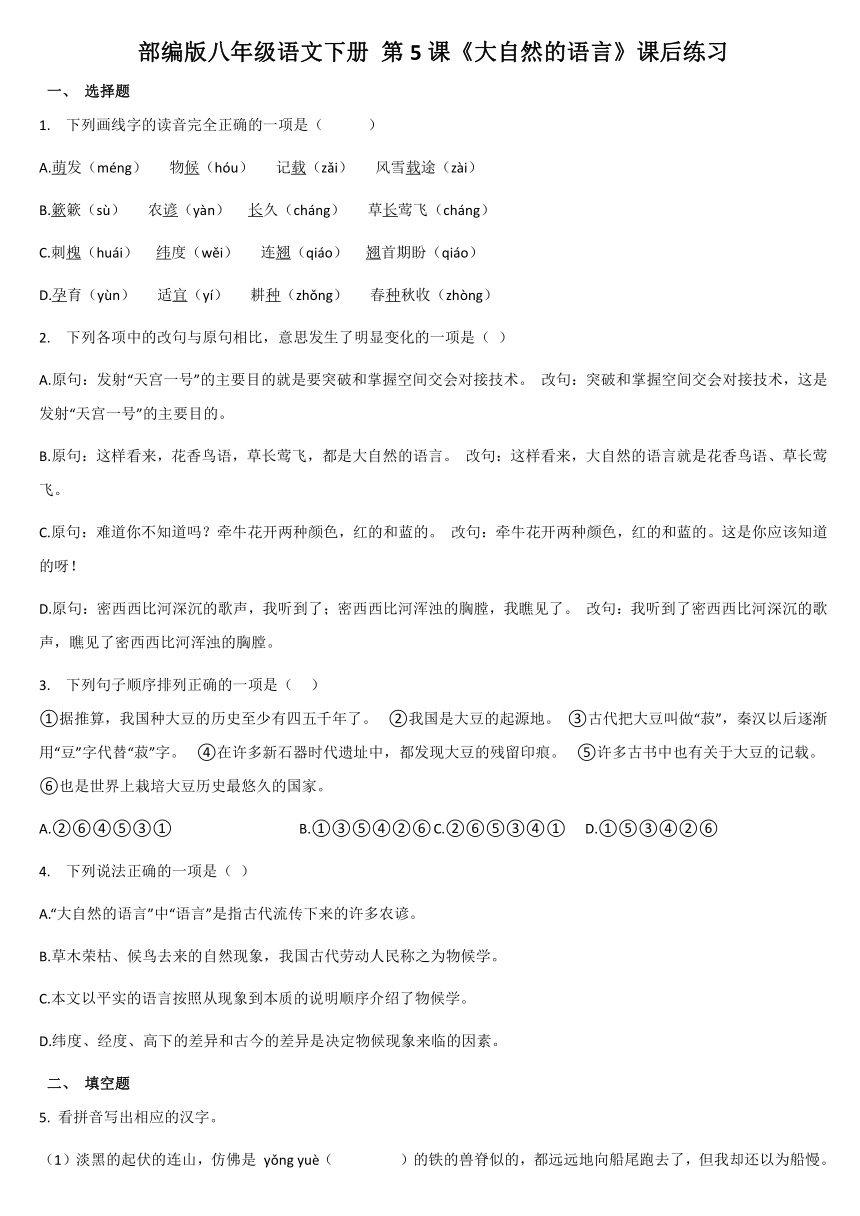

选择题

1.

下列画线字的读音完全正确的一项是(?

?

?

?

)

A.萌发(méng)?

?

物候(hóu)?

?

记载(zǎi)?

?

风雪载途(zài)

B.簌簌(sù)?

?

农谚(yàn)?

??长久(cháng)?

?

草长莺飞(cháng)

C.刺槐(huái)?

??纬度(wěi)?

?

连翘(qiáo)?

??翘首期盼(qiáo)

D.孕育(yùn)?

?

适宜(yí)?

?

耕种(zhǒng)?

?

春种秋收(zhòng)

2.

下列各项中的改句与原句相比,意思发生了明显变化的一项是(

)

A.原句:发射“天宫一号”的主要目的就是要突破和掌握空间交会对接技术。

改句:突破和掌握空间交会对接技术,这是发射“天宫一号”的主要目的。

B.原句:这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

改句:这样看来,大自然的语言就是花香鸟语、草长莺飞。

C.原句:难道你不知道吗?牵牛花开两种颜色,红的和蓝的。

改句:牵牛花开两种颜色,红的和蓝的。这是你应该知道的呀!

D.原句:密西西比河深沉的歌声,我听到了;密西西比河浑浊的胸膛,我瞧见了。

改句:我听到了密西西比河深沉的歌声,瞧见了密西西比河浑浊的胸膛。

3.

下列句子顺序排列正确的一项是(?????)

①据推算,我国种大豆的历史至少有四五千年了。?

②我国是大豆的起源地。

③古代把大豆叫做“菽”,秦汉以后逐渐用“豆”字代替“菽”字。?

④在许多新石器时代遗址中,都发现大豆的残留印痕。?

⑤许多古书中也有关于大豆的记载。⑥也是世界上栽培大豆历史最悠久的国家。

A.②⑥④⑤③①

B.①③⑤④②⑥

C.②⑥⑤③④①

D.①⑤③④②⑥

4.

下列说法正确的一项是(

)

A.“大自然的语言”中“语言”是指古代流传下来的许多农谚。

B.草木荣枯、候鸟去来的自然现象,我国古代劳动人民称之为物候学。

C.本文以平实的语言按照从现象到本质的说明顺序介绍了物候学。

D.纬度、经度、高下的差异和古今的差异是决定物候现象来临的因素。

二、

填空题

5.

看拼音写出相应的汉字。

(1)淡黑的起伏的连山,仿佛是

yǒng

yuè(?

?

?

?

?

?

)的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

(2)容不得束缚,容不得

jī

bàn(?

?

?

?

?

?

),容不得闭塞。

(3)在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,zhōu

ér

fù

shǐ(?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?)。

(4)反动派

tiǎo

bō

lí

jiàn(?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?),卑鄙无耻。

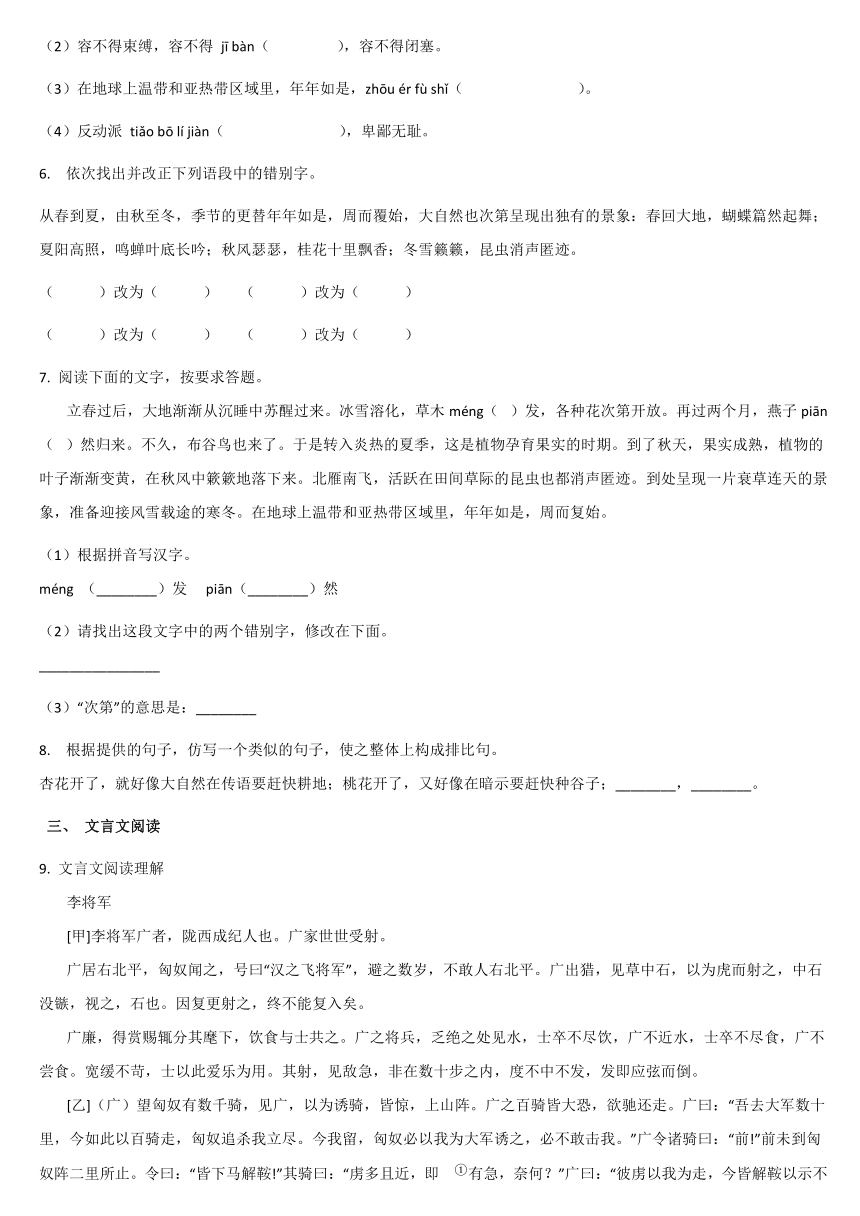

6.

依次找出并改正下列语段中的错别字。

从春到夏,由秋至冬,季节的更替年年如是,周而覆始,大自然也次第呈现出独有的景象:春回大地,蝴蝶篇然起舞;夏阳高照,鸣蝉叶底长吟;秋风瑟瑟,桂花十里飘香;冬雪籁籁,昆虫消声匿迹。

(?

?

?

?

)改为(?

?

?

?

)?

?

(?

?

?

?

)改为(?

?

?

?

)

(?

?

?

?

)改为(?

?

?

?

)?

?

(?

?

?

?

)改为(?

?

?

?

)

7.

阅读下面的文字,按要求答题。

????????立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪溶化,草木méng(?

)发,各种花次第开放。再过两个月,燕子piān(?

)然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都消声匿迹。到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

(1)根据拼音写汉字。

méng

(________)发

?

piān(________)然

(2)请找出这段文字中的两个错别字,修改在下面。

________________

(3)“次第”的意思是:________

8.

根据提供的句子,仿写一个类似的句子,使之整体上构成排比句。

杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子;________,________。

三、

文言文阅读

9.

文言文阅读理解

????????李将军

????????[甲]李将军广者,陇西成纪人也。广家世世受射。

????????广居右北平,匈奴闻之,号曰“汉之飞将军”,避之数岁,不敢人右北平。广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。因复更射之,终不能复入矣。

????????广廉,得赏赐辄分其麾下,饮食与士共之。广之将兵,乏绝之处见水,士卒不尽饮,广不近水,士卒不尽食,广不尝食。宽缓不苛,士以此爱乐为用。其射,见敌急,非在数十步之内,度不中不发,发即应弦而倒。

????????[乙](广)望匈奴有数千骑,见广,以为诱骑,皆惊,上山阵。广之百骑皆大恐,欲驰还走。广曰:“吾去大军数十里,今如此以百骑走,匈奴追杀我立尽。今我留,匈奴必以我为大军诱之,必不敢击我。”广令诸骑曰:“前!”前未到匈奴阵二里所止。令曰:“皆下马解鞍!”其骑曰:“虏多且近,即有急,奈何?”广曰:“彼虏以我为走,今皆解鞍以示不走,用坚其意。”于是胡骑遂不敢击。

????????注释:①即:如果。②用坚其意:以让他们相信自己的猜想,指让胡人相信李广是来诱敌的。

(1)解释下列句子中的划线词。

①匈奴闻之

闻:

________

②吾去大军数十里

去:

________

③广之百骑皆大恐,欲驰还走

走:

________

辨析下面句中划线的词。

见广,以为诱骑:________归来见天子:________见往事耳:________大兄何见事之晚乎:________

将下面的句子译为现代汉语。

①原句:宽缓不苛,士以此爱乐为用。

②原句:虏多且近,即有急,奈何?

(4)从甲文的文字来看,李广不仅关爱士卒,而且武艺高强,精于________;从乙文的文字来看,他还具有________的性格特点。

(5)乙文的叙事具体而生动,甲文也有表现这样特点的文字,请找出并写在下面。

四、

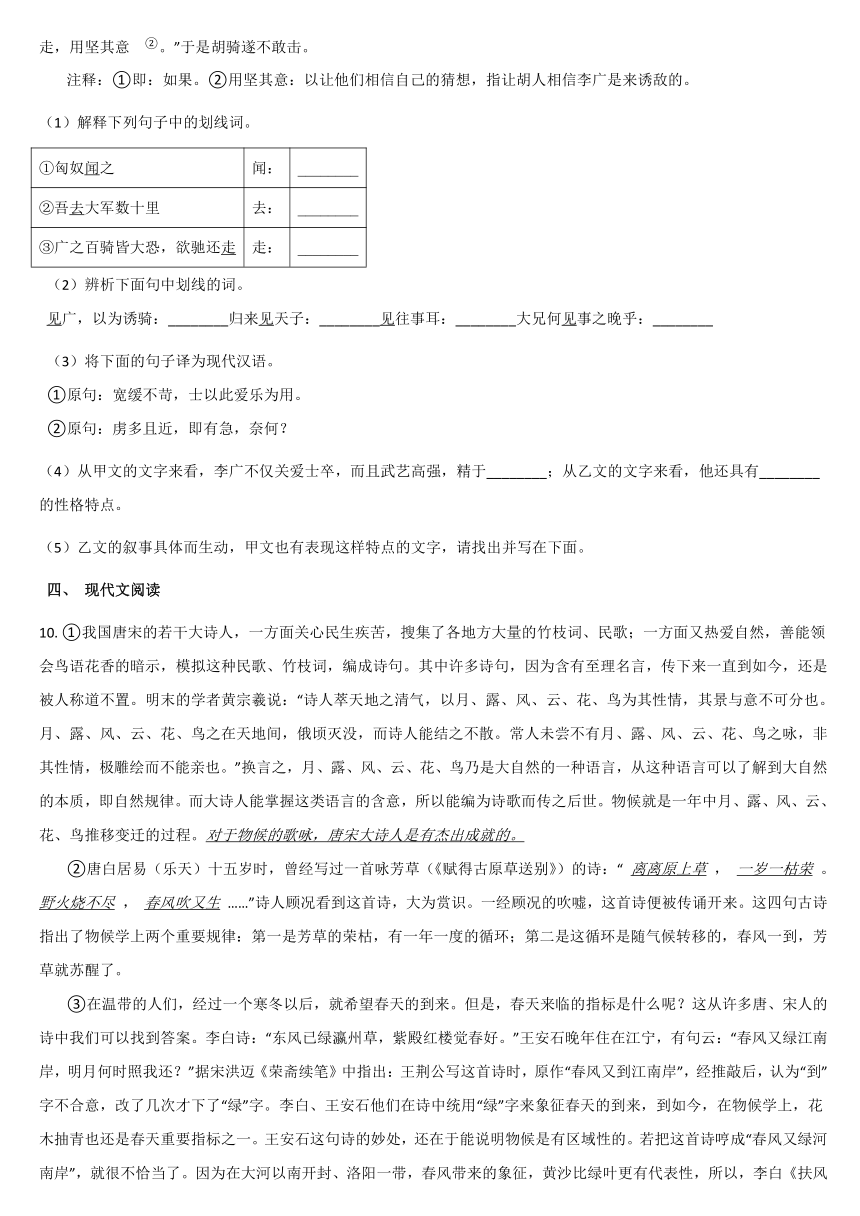

现代文阅读

?

10.

①我国唐宋的若干大诗人,一方面关心民生疾苦,搜集了各地方大量的竹枝词、民歌;一方面又热爱自然,善能领会鸟语花香的暗示,模拟这种民歌、竹枝词,编成诗句。其中许多诗句,因为含有至理名言,传下来一直到如今,还是被人称道不置。明末的学者黄宗羲说:“诗人萃天地之清气,以月、露、风、云、花、鸟为其性情,其景与意不可分也。月、露、风、云、花、鸟之在天地间,俄顷灭没,而诗人能结之不散。常人未尝不有月、露、风、云、花、鸟之咏,非其性情,极雕绘而不能亲也。”换言之,月、露、风、云、花、鸟乃是大自然的一种语言,从这种语言可以了解到大自然的本质,即自然规律。而大诗人能掌握这类语言的含意,所以能编为诗歌而传之后世。物候就是一年中月、露、风、云、花、鸟推移变迁的过程。对于物候的歌咏,唐宋大诗人是有杰出成就的。

????????②唐白居易(乐天)十五岁时,曾经写过一首咏芳草(《赋得古原草送别》)的诗:“

离离原上草

,

一岁一枯荣

。

野火烧不尽

,

春风吹又生

……”诗人顾况看到这首诗,大为赏识。一经顾况的吹嘘,这首诗便被传诵开来。这四句古诗指出了物候学上两个重要规律:第一是芳草的荣枯,有一年一度的循环;第二是这循环是随气候转移的,春风一到,芳草就苏醒了。

????????③在温带的人们,经过一个寒冬以后,就希望春天的到来。但是,春天来临的指标是什么呢?这从许多唐、宋人的诗中我们可以找到答案。李白诗:“东风已绿瀛州草,紫殿红楼觉春好。”王安石晚年住在江宁,有句云:“春风又绿江南岸,明月何时照我还?”据宋洪迈《荣斋续笔》中指出:王荆公写这首诗时,原作“春风又到江南岸”,经推敲后,认为“到”字不合意,改了几次才下了“绿”字。李白、王安石他们在诗中统用“绿”字来象征春天的到来,到如今,在物候学上,花木抽青也还是春天重要指标之一。王安石这句诗的妙处,还在于能说明物候是有区域性的。若把这首诗哼成“春风又绿河南岸”,就很不恰当了。因为在大河以南开封、洛阳一带,春风带来的象征,黄沙比绿叶更有代表性,所以,李白《扶风豪士歌》便有“洛阳三月飞胡沙”之句。虽则句中“胡沙”是暗指安史之乱,但河南春天风沙之大也是事实。

????????④唐宋诗人对于候鸟,也给以极大注意。他们初春留心的是燕子,暮春、初夏注意的在西南是杜鹃,在华北、华东是布谷。如杜甫晚年入川,对于杜鹃鸟的分布,在《杜鹃》诗中说得很清楚:“西川有杜鹃,东川无杜鹃。涪万无杜鹃,云安有杜鹃。我昔游锦城,结庐锦水边。有竹一顷余,乔木上参天。杜鹃暮春至,哀哀叫其间……”

????????⑤南宋诗人陆游,在七十六岁时作《初冬》诗:“平生诗句领流光,绝爱初冬万瓦霜。枫叶欲残看愈好,梅花未动意先香……”这证明陆游是留心物候的。他不但留心物候,还用以预告农时,如《鸟啼》诗可以说明这一点:“野人无历日,鸟啼知四时;二月闻子规,春耕不可迟;三月闻黄鹂,幼妇悯蚕饥;四月鸣布谷,家家蚕上簇;五月鸣鸦舅,苗稚忧草茂……”陆游可称为能懂得大自然语言的诗人。

????????⑥我们从唐宋诗人所吟咏的物候,也可以看出物候是因地而异、因时而异的。换言之,物候在我国南方与北方不同,东部与西部不同,山地与平原不同,而且古代与今日不同。为了了解我国南北、东西、高下、地点不同,古今时间不同而有物候的差异,必须与世界其他地区同时讨论,方能收相得益彰之效。

(1)作者在第一段中引用学者黄宗羲的话的目的?

(2)文中第1段划线句子在结构上的作用是________

(3)结合上下文,第二段空白处填上相应的诗句是:________,________。________,________。

(4)作者对王安石“春风又绿江南岸,明月何时照我还”一句分析了两方面的妙处,请用自己的话概括

出来。

(5)找出能概括第④⑤段主要内容的一句话写在下面。

(6)如果把第⑤段南宋陆游的例子与第②段唐代白居易的例子互换位置可以吗?为什么?

?

11.

阅读下面的文章,完成下列各题题。

????????又冷又干燥的南极,风景也是很特别南极的自然条件太特殊:这里极度严寒,年平均气温﹣25℃;内陆地区甚至达到﹣60℃,比北极冷很多;这里又很干燥,空气湿度堪比撒哈拉沙漠;这里常常狂风肆虐,有地球上少见的12级以上大风,最怕的是“白化天气”﹣﹣大风卷起地表的雪粒,遮天蔽日,能见度只有几米,人完全不能在户外活动,会被大风吹走,穿得再多也会飞速失温;这里还有长达半年的黑夜和太阳总是低垂的白天……在这片不适宜人类生活的大陆上工作,南极科考队员要经受非凡的艰险,却也能看到常人无缘得见的瑰丽风景。南极大冰盖极其特殊,它虽然集中了全球70%的淡水,但是严苛的自然条件却拒绝了几乎所有生物,更吞噬过不少勇敢的人类生命。迄今为止,虽然南极已经有70多个科学考察站,但位于内陆冰盖之上的,也不过寥寥数个。冰盖雪原总体看似平坦,实际上地表却很崎岖,冰雪被风吹出各种奇特的造型。大冰盖之上放眼四望,白茫茫的一片:有时360度都是平直地平线;有时又一个坡连着一个坡,高高低低,让人晕头转向。脚下的冰雪,有时坑坑洼洼却硬似铁石,雪地车一小时只能走三五公里;有时平整光滑却格外松软,人走过去,突然塌下一片,露出下面无底的蓝色冰洞……南极大陆四面环海,科学家通常把南纬60度以上、环绕南极的海域称为“南大洋”或“南极海”,国际学界往往也把它视为第五大洋,与太平洋、北冰洋、印度洋和大西洋并列。南大洋贯通南极一圈,影响大气环流,导致南极地区比北极更冷。每年冬天,南大洋有上千万平方公里的海域冰封,让南极洲的冰雪面积比夏天增加一倍之多。从中国极地科考船“雪龙号”的甲板望向前方,如同一片白茫茫的冰原,看不出半点海水的痕迹。虽然前方是海,但是科考船并不能乘风破浪。即使在夏季,海里依然有大量的冰,足够高大的称“冰山”。人类记录过的最大冰山,宽40公里、长350公里,相当于半个海南岛。在南极海域,冰山和岛屿远看还真是不好分辨。冰山虽然硕大无比,却能快速移动。南极考察队员们有时会发现,昨天还阻住前路的冰山,一宿大风之后就漂走了,让人怀疑是神仙帮忙搬运的。除了大冰山,南极有时还会形成奇特的荷叶状浮冰。形成这种冰,一般都需要水面比较平静、同时气温又非常低。一片片白色的浮冰如浮萍般漂在海面上,因为相互摩擦,冰块失去菱角,又因低温继续凝结,最后形成椭圆、近似薄饼的形状,被称为“荷叶冰”。从雪龙号上拍摄的海面看,这是南极海面开始结冰的状态,很多小而薄的冰片浮在海水表层。除了南极之外,其他地方非常罕见。海冰没少给南极考察添麻烦,科考船难保会被浮冰困住。有时大块海冰融化过程中,因重心变化而“翻身”,激起的巨浪可以掀翻任何船只。地球每次出现极光,都是南北两极同时发生的。不过看极光,大多数人都是在北极,见过南极极光的人很少。因为即使有幸踏足南极,大多数人也都是在夏季,极昼天始终亮着,有极光也看不见。而冬季天黑有利于看极光,却少有人驻留了。我国南极科考站中,中山站和长城站都是有越冬队员驻守的全年站,纬度更高的中山站是观赏极光的好地方。欣赏绚丽的极光,是对南极越冬队员的特有奖励。除了上面讲到的冰盖、海冰、极光之外,南极大陆也有山岳,由于这里温度低、风力强,对山岩的塑造很有特色,想要继续了解南极的山岳,记得去看11月的《博物》特别策划﹣﹣极之风景。

(原文有改动)

(1)本文是从哪些方面来说明南极风景很特别的?

(2)请简要概括文中海冰的特征,并具体说说作者是如何对海冰特征进行说明的。

五、

解答题

?

12.

阅读全文,回答问题。

(1)赏析下列句子中加点词语的表达效果。

(2)立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。

________

(3)冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。

________

(4)“古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识”一句中的“许多”能否删去?为什么?

(5)下列各句分别运用了什么说明方法?有何作用?

(6)物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

________

(7)它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。

________

(8)阅读倒数第二段,请具体说说本段是按什么顺序进行说明的,又说明了什么内容。

六、

综合读写?

13.

为了更好地了解气象物候知识,学校开展了一系列综合实践活动。作为活动的参与者之一,你也一定乐在其中。

(1)[活动一:创意设计]请你为这次活动拟一个有创意的名称:

(2)[活动二:搜集资料]

某同学搜集到了唐代诗人李白的《塞下曲六首(其一)》一诗,并摘录了其中四句:“五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。”联系从《大自然的语言》中学到的物候学知识,分析“五月天山雪,无花只有寒”的原因。

(3)[活动三:专题探究]

在这次活动过程中,李明发现,古诗文中有许多关于“雁”和“燕”的诗句,并且摘录了下来。请你帮李明解读出“雁”和“燕”在古诗文中各自的文化内涵。

①塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。——范仲淹《渔家傲·秋思》

②淮南秋雨夜,高斋闻雁来。——韦应物《闻雁》

③几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。——白居易《钱塘湖春行》

④无可奈何花落去,似曾相识燕归来。——晏殊《浣溪沙》

雁:

燕:

?

14.

实验初中积极响应教育局的号召,开展了“寻找古诗词中的科学”为主题的“深度阅读”活动。

(1)【寻秘探幽】有同学在读书活动中搜集到了以下两诗句,你说说从中探究到的物候现象的规律。

A.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。(白居易《大林寺桃花》)

五月天山雪,无花只有寒。(李白《塞下曲》)

B.梅熟迎时雨,苍茫值小春(指农历三月)。(柳宗元《梅雨》,写于广西柳州)

南京(指成都)犀浦道,四月熟黄梅。(杜甫《梅雨》,写于四川成都)

三时(指农历五月)已断黄梅雨,万里初来舶棹风。(苏轼《舶棹风》,写于浙江湖州)

注:柳州、成都湖州的地理位置依次往北。

(2)【课堂演讲】为全面展示本次“深度阅读”的活动成果,学校举行了读书报告会。假如你是主持人,请你在活动现场作一篇开场白。

七、

写作

?

15.

《红楼梦》中有这样一句话一直为世人津津乐道﹣﹣“世事洞明皆学问,人情练达即文章。”根据你对自然或者生活的观察,学习《大自然的语言》一文的写法,向同学们介绍一下你熟悉的一种自然生物或者自然现象。譬如“燕子作窝”“蚂蚁搬家”“蜻蜓点水”……

根据上面的提示作文。题材自选,题目自拟。字数不低于600字。建议同学们在有目的观察与思考后进行写作。写出自己的所见所闻,所想所思,有自己独特的感受。

【参考答案】

C

B

D

D

5.(1)踊跃(2)羁绊(3)周而复始(4)挑拨离间

6.

覆,复,篇,翩,籁籁,簌簌,消,销

7.(1)萌

?

翩(2)溶改为融

?

消改为销(3)依次

8.

,

9.

听说,距离,跑

看见,拜见,了解、知道,领悟、认清

①(他)执法宽大,不苛待部下,士兵因此心甘情愿地为他效劳。

②敌人很多而且离我们很近,如果有紧急情况,怎么办呢?

射术,机智勇敢

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。因复更射之,终不能复入矣。

用生动形象的语言,道出了诗人为何能掌握大自然语言,编成诗句,引出说明的主要内容。

承上启下的过渡。

离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生

①在物候学上,花木抽青也还是春天重要指标之一;②物候是有区域性的。

唐宋诗人对于候鸟,也给以极大注意。

不行,因为第⑤段南宋陆游的例子与第②段唐代白居易事例与前文的“唐宋”一词相照应,并突出了本文是按时间顺序来进行说明的。

11.本文是从冰盖、海冰、极光、山岳几个方面来说明南极风景很特别的。

海冰特征:①冰山:硕大无比,能快速移动。②浮冰:漂浮,没有菱角,椭圆,薄饼状。

怎样说明:(1)作者采用分类别的说明方法,把海冰分为“冰山”和“浮冰”。运用列数字、作比较的说明方法来说明冰山的硕大无比。运用举例子的说明方法来说明冰山能快速移动。运用作诠释和打比方的说明方法来说明浮冰的特征。

12.(1)运用拟人的修辞手法,生动形象地展现了春回大地、生机勃发的景象。“次第”贴切地表现了春回大地时各种花儿依时序开放的情景,渲染了春天万物复苏的气氛。“翩然”写出了小燕子的活泼伶俐,使春天充满活力的特点更加具体鲜明。

(2)不能。“许多”是指“很多”“大部分”的意思,表示数量和范围的限制,但不表示是全部,在这里说明古代流传下来的农谚中有很多与物候知识有关,但不是所有古代流传下来的农谚都“包含了丰富的物候知识”。若去掉“许多”,就与事实不相符。“许多”一词体现了说明文语言的准确性。

(3)举例子。通过列举桃花开、燕子来对应植物的生长荣枯、动物的养育往来等自然现象的实例,具体形象地说明了物候学的内容和目的——通过物候学“了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响”。作比较。把物候观测仪器与气象仪器相比较,突出了活生生的生物作为物候观测仪器的复杂、灵敏的特性。

(4)从“首先”“此外”“还可以”“也可以”几个方面用由主到次的逻辑顺序,说明了物候学的研究对于农业以及山区农业发展的重要意义。

13.(1)示例一:气象物候,你我齐学

示例二:气象物候流行风

(2)从物候方面来讲,这是由于高下的差异。天山海拔高,气温自然偏低。

(3)雁:秋天来临,北雁南飞。“雁”传递着秋天来临的讯息,寄托了人们对故乡的思念之情。燕:春暖大地,燕子回巢。“燕”是春的使者,常用来表达人们“惜春伤时”的情感。

14.(1)A.物候现象受高低因素的影响,越往高处,温度越低,花儿开得越迟。

B.物候现象受南北因素(纬度)影响,梅雨到来的时节是从南往北依次推迟。(不关注术语,意对即可)

(2)同学们,作为文学殿堂中的瑰宝——诗歌,带给我们美的享受的同时,也告诉了我们许多科学知识,今天,我们开展了“寻找古诗词中的科学”为主题的“深度阅读”活动,让我们行动起来,背古诗,学科学。

15.

略

第5课《大自然的语言》课后练习

一、

选择题

1.

下列画线字的读音完全正确的一项是(?

?

?

?

)

A.萌发(méng)?

?

物候(hóu)?

?

记载(zǎi)?

?

风雪载途(zài)

B.簌簌(sù)?

?

农谚(yàn)?

??长久(cháng)?

?

草长莺飞(cháng)

C.刺槐(huái)?

??纬度(wěi)?

?

连翘(qiáo)?

??翘首期盼(qiáo)

D.孕育(yùn)?

?

适宜(yí)?

?

耕种(zhǒng)?

?

春种秋收(zhòng)

2.

下列各项中的改句与原句相比,意思发生了明显变化的一项是(

)

A.原句:发射“天宫一号”的主要目的就是要突破和掌握空间交会对接技术。

改句:突破和掌握空间交会对接技术,这是发射“天宫一号”的主要目的。

B.原句:这样看来,花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。

改句:这样看来,大自然的语言就是花香鸟语、草长莺飞。

C.原句:难道你不知道吗?牵牛花开两种颜色,红的和蓝的。

改句:牵牛花开两种颜色,红的和蓝的。这是你应该知道的呀!

D.原句:密西西比河深沉的歌声,我听到了;密西西比河浑浊的胸膛,我瞧见了。

改句:我听到了密西西比河深沉的歌声,瞧见了密西西比河浑浊的胸膛。

3.

下列句子顺序排列正确的一项是(?????)

①据推算,我国种大豆的历史至少有四五千年了。?

②我国是大豆的起源地。

③古代把大豆叫做“菽”,秦汉以后逐渐用“豆”字代替“菽”字。?

④在许多新石器时代遗址中,都发现大豆的残留印痕。?

⑤许多古书中也有关于大豆的记载。⑥也是世界上栽培大豆历史最悠久的国家。

A.②⑥④⑤③①

B.①③⑤④②⑥

C.②⑥⑤③④①

D.①⑤③④②⑥

4.

下列说法正确的一项是(

)

A.“大自然的语言”中“语言”是指古代流传下来的许多农谚。

B.草木荣枯、候鸟去来的自然现象,我国古代劳动人民称之为物候学。

C.本文以平实的语言按照从现象到本质的说明顺序介绍了物候学。

D.纬度、经度、高下的差异和古今的差异是决定物候现象来临的因素。

二、

填空题

5.

看拼音写出相应的汉字。

(1)淡黑的起伏的连山,仿佛是

yǒng

yuè(?

?

?

?

?

?

)的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

(2)容不得束缚,容不得

jī

bàn(?

?

?

?

?

?

),容不得闭塞。

(3)在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,zhōu

ér

fù

shǐ(?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?)。

(4)反动派

tiǎo

bō

lí

jiàn(?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?),卑鄙无耻。

6.

依次找出并改正下列语段中的错别字。

从春到夏,由秋至冬,季节的更替年年如是,周而覆始,大自然也次第呈现出独有的景象:春回大地,蝴蝶篇然起舞;夏阳高照,鸣蝉叶底长吟;秋风瑟瑟,桂花十里飘香;冬雪籁籁,昆虫消声匿迹。

(?

?

?

?

)改为(?

?

?

?

)?

?

(?

?

?

?

)改为(?

?

?

?

)

(?

?

?

?

)改为(?

?

?

?

)?

?

(?

?

?

?

)改为(?

?

?

?

)

7.

阅读下面的文字,按要求答题。

????????立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪溶化,草木méng(?

)发,各种花次第开放。再过两个月,燕子piān(?

)然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都消声匿迹。到处呈现一片衰草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

(1)根据拼音写汉字。

méng

(________)发

?

piān(________)然

(2)请找出这段文字中的两个错别字,修改在下面。

________________

(3)“次第”的意思是:________

8.

根据提供的句子,仿写一个类似的句子,使之整体上构成排比句。

杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子;________,________。

三、

文言文阅读

9.

文言文阅读理解

????????李将军

????????[甲]李将军广者,陇西成纪人也。广家世世受射。

????????广居右北平,匈奴闻之,号曰“汉之飞将军”,避之数岁,不敢人右北平。广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。因复更射之,终不能复入矣。

????????广廉,得赏赐辄分其麾下,饮食与士共之。广之将兵,乏绝之处见水,士卒不尽饮,广不近水,士卒不尽食,广不尝食。宽缓不苛,士以此爱乐为用。其射,见敌急,非在数十步之内,度不中不发,发即应弦而倒。

????????[乙](广)望匈奴有数千骑,见广,以为诱骑,皆惊,上山阵。广之百骑皆大恐,欲驰还走。广曰:“吾去大军数十里,今如此以百骑走,匈奴追杀我立尽。今我留,匈奴必以我为大军诱之,必不敢击我。”广令诸骑曰:“前!”前未到匈奴阵二里所止。令曰:“皆下马解鞍!”其骑曰:“虏多且近,即有急,奈何?”广曰:“彼虏以我为走,今皆解鞍以示不走,用坚其意。”于是胡骑遂不敢击。

????????注释:①即:如果。②用坚其意:以让他们相信自己的猜想,指让胡人相信李广是来诱敌的。

(1)解释下列句子中的划线词。

①匈奴闻之

闻:

________

②吾去大军数十里

去:

________

③广之百骑皆大恐,欲驰还走

走:

________

辨析下面句中划线的词。

见广,以为诱骑:________归来见天子:________见往事耳:________大兄何见事之晚乎:________

将下面的句子译为现代汉语。

①原句:宽缓不苛,士以此爱乐为用。

②原句:虏多且近,即有急,奈何?

(4)从甲文的文字来看,李广不仅关爱士卒,而且武艺高强,精于________;从乙文的文字来看,他还具有________的性格特点。

(5)乙文的叙事具体而生动,甲文也有表现这样特点的文字,请找出并写在下面。

四、

现代文阅读

?

10.

①我国唐宋的若干大诗人,一方面关心民生疾苦,搜集了各地方大量的竹枝词、民歌;一方面又热爱自然,善能领会鸟语花香的暗示,模拟这种民歌、竹枝词,编成诗句。其中许多诗句,因为含有至理名言,传下来一直到如今,还是被人称道不置。明末的学者黄宗羲说:“诗人萃天地之清气,以月、露、风、云、花、鸟为其性情,其景与意不可分也。月、露、风、云、花、鸟之在天地间,俄顷灭没,而诗人能结之不散。常人未尝不有月、露、风、云、花、鸟之咏,非其性情,极雕绘而不能亲也。”换言之,月、露、风、云、花、鸟乃是大自然的一种语言,从这种语言可以了解到大自然的本质,即自然规律。而大诗人能掌握这类语言的含意,所以能编为诗歌而传之后世。物候就是一年中月、露、风、云、花、鸟推移变迁的过程。对于物候的歌咏,唐宋大诗人是有杰出成就的。

????????②唐白居易(乐天)十五岁时,曾经写过一首咏芳草(《赋得古原草送别》)的诗:“

离离原上草

,

一岁一枯荣

。

野火烧不尽

,

春风吹又生

……”诗人顾况看到这首诗,大为赏识。一经顾况的吹嘘,这首诗便被传诵开来。这四句古诗指出了物候学上两个重要规律:第一是芳草的荣枯,有一年一度的循环;第二是这循环是随气候转移的,春风一到,芳草就苏醒了。

????????③在温带的人们,经过一个寒冬以后,就希望春天的到来。但是,春天来临的指标是什么呢?这从许多唐、宋人的诗中我们可以找到答案。李白诗:“东风已绿瀛州草,紫殿红楼觉春好。”王安石晚年住在江宁,有句云:“春风又绿江南岸,明月何时照我还?”据宋洪迈《荣斋续笔》中指出:王荆公写这首诗时,原作“春风又到江南岸”,经推敲后,认为“到”字不合意,改了几次才下了“绿”字。李白、王安石他们在诗中统用“绿”字来象征春天的到来,到如今,在物候学上,花木抽青也还是春天重要指标之一。王安石这句诗的妙处,还在于能说明物候是有区域性的。若把这首诗哼成“春风又绿河南岸”,就很不恰当了。因为在大河以南开封、洛阳一带,春风带来的象征,黄沙比绿叶更有代表性,所以,李白《扶风豪士歌》便有“洛阳三月飞胡沙”之句。虽则句中“胡沙”是暗指安史之乱,但河南春天风沙之大也是事实。

????????④唐宋诗人对于候鸟,也给以极大注意。他们初春留心的是燕子,暮春、初夏注意的在西南是杜鹃,在华北、华东是布谷。如杜甫晚年入川,对于杜鹃鸟的分布,在《杜鹃》诗中说得很清楚:“西川有杜鹃,东川无杜鹃。涪万无杜鹃,云安有杜鹃。我昔游锦城,结庐锦水边。有竹一顷余,乔木上参天。杜鹃暮春至,哀哀叫其间……”

????????⑤南宋诗人陆游,在七十六岁时作《初冬》诗:“平生诗句领流光,绝爱初冬万瓦霜。枫叶欲残看愈好,梅花未动意先香……”这证明陆游是留心物候的。他不但留心物候,还用以预告农时,如《鸟啼》诗可以说明这一点:“野人无历日,鸟啼知四时;二月闻子规,春耕不可迟;三月闻黄鹂,幼妇悯蚕饥;四月鸣布谷,家家蚕上簇;五月鸣鸦舅,苗稚忧草茂……”陆游可称为能懂得大自然语言的诗人。

????????⑥我们从唐宋诗人所吟咏的物候,也可以看出物候是因地而异、因时而异的。换言之,物候在我国南方与北方不同,东部与西部不同,山地与平原不同,而且古代与今日不同。为了了解我国南北、东西、高下、地点不同,古今时间不同而有物候的差异,必须与世界其他地区同时讨论,方能收相得益彰之效。

(1)作者在第一段中引用学者黄宗羲的话的目的?

(2)文中第1段划线句子在结构上的作用是________

(3)结合上下文,第二段空白处填上相应的诗句是:________,________。________,________。

(4)作者对王安石“春风又绿江南岸,明月何时照我还”一句分析了两方面的妙处,请用自己的话概括

出来。

(5)找出能概括第④⑤段主要内容的一句话写在下面。

(6)如果把第⑤段南宋陆游的例子与第②段唐代白居易的例子互换位置可以吗?为什么?

?

11.

阅读下面的文章,完成下列各题题。

????????又冷又干燥的南极,风景也是很特别南极的自然条件太特殊:这里极度严寒,年平均气温﹣25℃;内陆地区甚至达到﹣60℃,比北极冷很多;这里又很干燥,空气湿度堪比撒哈拉沙漠;这里常常狂风肆虐,有地球上少见的12级以上大风,最怕的是“白化天气”﹣﹣大风卷起地表的雪粒,遮天蔽日,能见度只有几米,人完全不能在户外活动,会被大风吹走,穿得再多也会飞速失温;这里还有长达半年的黑夜和太阳总是低垂的白天……在这片不适宜人类生活的大陆上工作,南极科考队员要经受非凡的艰险,却也能看到常人无缘得见的瑰丽风景。南极大冰盖极其特殊,它虽然集中了全球70%的淡水,但是严苛的自然条件却拒绝了几乎所有生物,更吞噬过不少勇敢的人类生命。迄今为止,虽然南极已经有70多个科学考察站,但位于内陆冰盖之上的,也不过寥寥数个。冰盖雪原总体看似平坦,实际上地表却很崎岖,冰雪被风吹出各种奇特的造型。大冰盖之上放眼四望,白茫茫的一片:有时360度都是平直地平线;有时又一个坡连着一个坡,高高低低,让人晕头转向。脚下的冰雪,有时坑坑洼洼却硬似铁石,雪地车一小时只能走三五公里;有时平整光滑却格外松软,人走过去,突然塌下一片,露出下面无底的蓝色冰洞……南极大陆四面环海,科学家通常把南纬60度以上、环绕南极的海域称为“南大洋”或“南极海”,国际学界往往也把它视为第五大洋,与太平洋、北冰洋、印度洋和大西洋并列。南大洋贯通南极一圈,影响大气环流,导致南极地区比北极更冷。每年冬天,南大洋有上千万平方公里的海域冰封,让南极洲的冰雪面积比夏天增加一倍之多。从中国极地科考船“雪龙号”的甲板望向前方,如同一片白茫茫的冰原,看不出半点海水的痕迹。虽然前方是海,但是科考船并不能乘风破浪。即使在夏季,海里依然有大量的冰,足够高大的称“冰山”。人类记录过的最大冰山,宽40公里、长350公里,相当于半个海南岛。在南极海域,冰山和岛屿远看还真是不好分辨。冰山虽然硕大无比,却能快速移动。南极考察队员们有时会发现,昨天还阻住前路的冰山,一宿大风之后就漂走了,让人怀疑是神仙帮忙搬运的。除了大冰山,南极有时还会形成奇特的荷叶状浮冰。形成这种冰,一般都需要水面比较平静、同时气温又非常低。一片片白色的浮冰如浮萍般漂在海面上,因为相互摩擦,冰块失去菱角,又因低温继续凝结,最后形成椭圆、近似薄饼的形状,被称为“荷叶冰”。从雪龙号上拍摄的海面看,这是南极海面开始结冰的状态,很多小而薄的冰片浮在海水表层。除了南极之外,其他地方非常罕见。海冰没少给南极考察添麻烦,科考船难保会被浮冰困住。有时大块海冰融化过程中,因重心变化而“翻身”,激起的巨浪可以掀翻任何船只。地球每次出现极光,都是南北两极同时发生的。不过看极光,大多数人都是在北极,见过南极极光的人很少。因为即使有幸踏足南极,大多数人也都是在夏季,极昼天始终亮着,有极光也看不见。而冬季天黑有利于看极光,却少有人驻留了。我国南极科考站中,中山站和长城站都是有越冬队员驻守的全年站,纬度更高的中山站是观赏极光的好地方。欣赏绚丽的极光,是对南极越冬队员的特有奖励。除了上面讲到的冰盖、海冰、极光之外,南极大陆也有山岳,由于这里温度低、风力强,对山岩的塑造很有特色,想要继续了解南极的山岳,记得去看11月的《博物》特别策划﹣﹣极之风景。

(原文有改动)

(1)本文是从哪些方面来说明南极风景很特别的?

(2)请简要概括文中海冰的特征,并具体说说作者是如何对海冰特征进行说明的。

五、

解答题

?

12.

阅读全文,回答问题。

(1)赏析下列句子中加点词语的表达效果。

(2)立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。

________

(3)冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。

________

(4)“古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识”一句中的“许多”能否删去?为什么?

(5)下列各句分别运用了什么说明方法?有何作用?

(6)物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。

________

(7)它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。

________

(8)阅读倒数第二段,请具体说说本段是按什么顺序进行说明的,又说明了什么内容。

六、

综合读写?

13.

为了更好地了解气象物候知识,学校开展了一系列综合实践活动。作为活动的参与者之一,你也一定乐在其中。

(1)[活动一:创意设计]请你为这次活动拟一个有创意的名称:

(2)[活动二:搜集资料]

某同学搜集到了唐代诗人李白的《塞下曲六首(其一)》一诗,并摘录了其中四句:“五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。”联系从《大自然的语言》中学到的物候学知识,分析“五月天山雪,无花只有寒”的原因。

(3)[活动三:专题探究]

在这次活动过程中,李明发现,古诗文中有许多关于“雁”和“燕”的诗句,并且摘录了下来。请你帮李明解读出“雁”和“燕”在古诗文中各自的文化内涵。

①塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。——范仲淹《渔家傲·秋思》

②淮南秋雨夜,高斋闻雁来。——韦应物《闻雁》

③几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。——白居易《钱塘湖春行》

④无可奈何花落去,似曾相识燕归来。——晏殊《浣溪沙》

雁:

燕:

?

14.

实验初中积极响应教育局的号召,开展了“寻找古诗词中的科学”为主题的“深度阅读”活动。

(1)【寻秘探幽】有同学在读书活动中搜集到了以下两诗句,你说说从中探究到的物候现象的规律。

A.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。(白居易《大林寺桃花》)

五月天山雪,无花只有寒。(李白《塞下曲》)

B.梅熟迎时雨,苍茫值小春(指农历三月)。(柳宗元《梅雨》,写于广西柳州)

南京(指成都)犀浦道,四月熟黄梅。(杜甫《梅雨》,写于四川成都)

三时(指农历五月)已断黄梅雨,万里初来舶棹风。(苏轼《舶棹风》,写于浙江湖州)

注:柳州、成都湖州的地理位置依次往北。

(2)【课堂演讲】为全面展示本次“深度阅读”的活动成果,学校举行了读书报告会。假如你是主持人,请你在活动现场作一篇开场白。

七、

写作

?

15.

《红楼梦》中有这样一句话一直为世人津津乐道﹣﹣“世事洞明皆学问,人情练达即文章。”根据你对自然或者生活的观察,学习《大自然的语言》一文的写法,向同学们介绍一下你熟悉的一种自然生物或者自然现象。譬如“燕子作窝”“蚂蚁搬家”“蜻蜓点水”……

根据上面的提示作文。题材自选,题目自拟。字数不低于600字。建议同学们在有目的观察与思考后进行写作。写出自己的所见所闻,所想所思,有自己独特的感受。

【参考答案】

C

B

D

D

5.(1)踊跃(2)羁绊(3)周而复始(4)挑拨离间

6.

覆,复,篇,翩,籁籁,簌簌,消,销

7.(1)萌

?

翩(2)溶改为融

?

消改为销(3)依次

8.

,

9.

听说,距离,跑

看见,拜见,了解、知道,领悟、认清

①(他)执法宽大,不苛待部下,士兵因此心甘情愿地为他效劳。

②敌人很多而且离我们很近,如果有紧急情况,怎么办呢?

射术,机智勇敢

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。因复更射之,终不能复入矣。

用生动形象的语言,道出了诗人为何能掌握大自然语言,编成诗句,引出说明的主要内容。

承上启下的过渡。

离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生

①在物候学上,花木抽青也还是春天重要指标之一;②物候是有区域性的。

唐宋诗人对于候鸟,也给以极大注意。

不行,因为第⑤段南宋陆游的例子与第②段唐代白居易事例与前文的“唐宋”一词相照应,并突出了本文是按时间顺序来进行说明的。

11.本文是从冰盖、海冰、极光、山岳几个方面来说明南极风景很特别的。

海冰特征:①冰山:硕大无比,能快速移动。②浮冰:漂浮,没有菱角,椭圆,薄饼状。

怎样说明:(1)作者采用分类别的说明方法,把海冰分为“冰山”和“浮冰”。运用列数字、作比较的说明方法来说明冰山的硕大无比。运用举例子的说明方法来说明冰山能快速移动。运用作诠释和打比方的说明方法来说明浮冰的特征。

12.(1)运用拟人的修辞手法,生动形象地展现了春回大地、生机勃发的景象。“次第”贴切地表现了春回大地时各种花儿依时序开放的情景,渲染了春天万物复苏的气氛。“翩然”写出了小燕子的活泼伶俐,使春天充满活力的特点更加具体鲜明。

(2)不能。“许多”是指“很多”“大部分”的意思,表示数量和范围的限制,但不表示是全部,在这里说明古代流传下来的农谚中有很多与物候知识有关,但不是所有古代流传下来的农谚都“包含了丰富的物候知识”。若去掉“许多”,就与事实不相符。“许多”一词体现了说明文语言的准确性。

(3)举例子。通过列举桃花开、燕子来对应植物的生长荣枯、动物的养育往来等自然现象的实例,具体形象地说明了物候学的内容和目的——通过物候学“了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响”。作比较。把物候观测仪器与气象仪器相比较,突出了活生生的生物作为物候观测仪器的复杂、灵敏的特性。

(4)从“首先”“此外”“还可以”“也可以”几个方面用由主到次的逻辑顺序,说明了物候学的研究对于农业以及山区农业发展的重要意义。

13.(1)示例一:气象物候,你我齐学

示例二:气象物候流行风

(2)从物候方面来讲,这是由于高下的差异。天山海拔高,气温自然偏低。

(3)雁:秋天来临,北雁南飞。“雁”传递着秋天来临的讯息,寄托了人们对故乡的思念之情。燕:春暖大地,燕子回巢。“燕”是春的使者,常用来表达人们“惜春伤时”的情感。

14.(1)A.物候现象受高低因素的影响,越往高处,温度越低,花儿开得越迟。

B.物候现象受南北因素(纬度)影响,梅雨到来的时节是从南往北依次推迟。(不关注术语,意对即可)

(2)同学们,作为文学殿堂中的瑰宝——诗歌,带给我们美的享受的同时,也告诉了我们许多科学知识,今天,我们开展了“寻找古诗词中的科学”为主题的“深度阅读”活动,让我们行动起来,背古诗,学科学。

15.

略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读