六年级下册数学教案-2.1 《圆柱的认识》 ︳西师大版

文档属性

| 名称 | 六年级下册数学教案-2.1 《圆柱的认识》 ︳西师大版 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 419.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 西师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《圆柱的认识》教学设计

【教学内容】

【教材分析】

本单元是在学生已经掌握了长方体、正方体、圆的有关知识的基础上编排的,是小学阶段学习几何知识的最后一部分内容。圆柱是基本的几何形体,也是生产、生活中经常遇到的几何形体,是本单元知识学习的重要基础。学习圆柱的知识扩大了学生认识形体的范围,增加了形体的知识,促进空间观念的进一步发展。

本节课主要教学圆柱的认识,知识结构是:先回顾生活中的圆柱,从生活中的圆柱抽象出数学中的圆柱,建立圆柱的表象;再认识圆柱各部分名称及其基本特征; 最后认识圆柱的侧面展开图,使学生对圆柱的认识经历“会抽象”、“会想象”、“会描述”的过程。在动手操作、观察想象、沟通转换等过程中,不断发展学生的空间观念,体现核心数学素养,从而具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。

例1主题图呈现圆柱的各部分名称及由面的旋转形成圆柱的过程,旨在认识圆柱的各部分名称,并沟通面和体之间的联系,使学生初步感悟“面动成体”,发展空间观念。

例2是在学生初步认识圆柱的特征之后,在学生已有的空间想象的基础之上,对圆柱的侧面进一步的研究,借助化曲为直的数学思想研究圆柱侧面展开图,此教学内容是以学生的空间想象为思维基础的,学生要在边动手操作和边思考的过程中突破两点:一是圆柱的侧面展开是一个长方形; 二是圆柱的侧面展开图与圆柱各部分之间的联系(长方形的长等于圆柱的底面周长,长方形的宽等于圆柱的高)。

本节课教学要建立在空间想象能力培养的基础之上进行,要实现从例1的形象思维为主逐步过渡到例2的以空间想象力为主的思维递进,这是学生思维的一个质的飞跃,为后续圆柱、圆锥的体积表面积以及立体几何的学习打好基础,并进一步提升学生的空间想象能力,逐步发展学生的空间观念。

【学情分析】

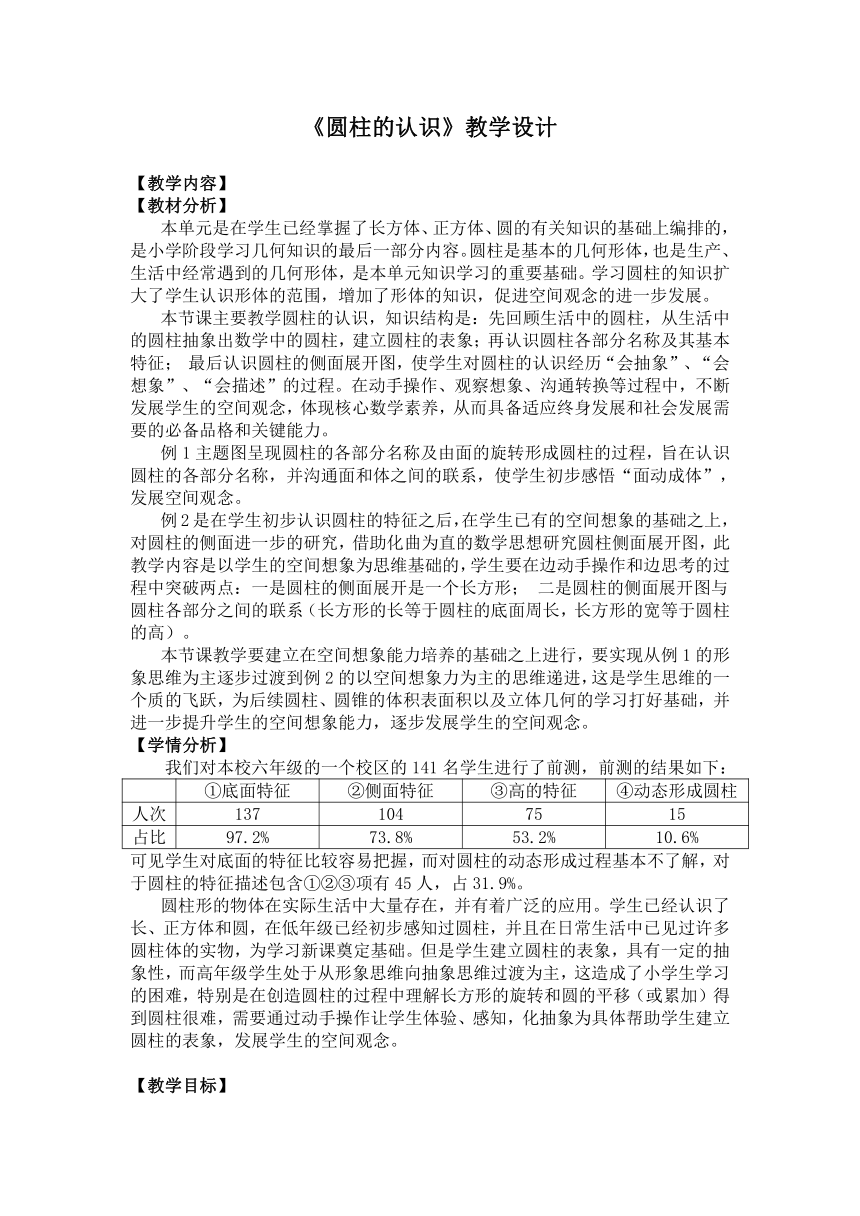

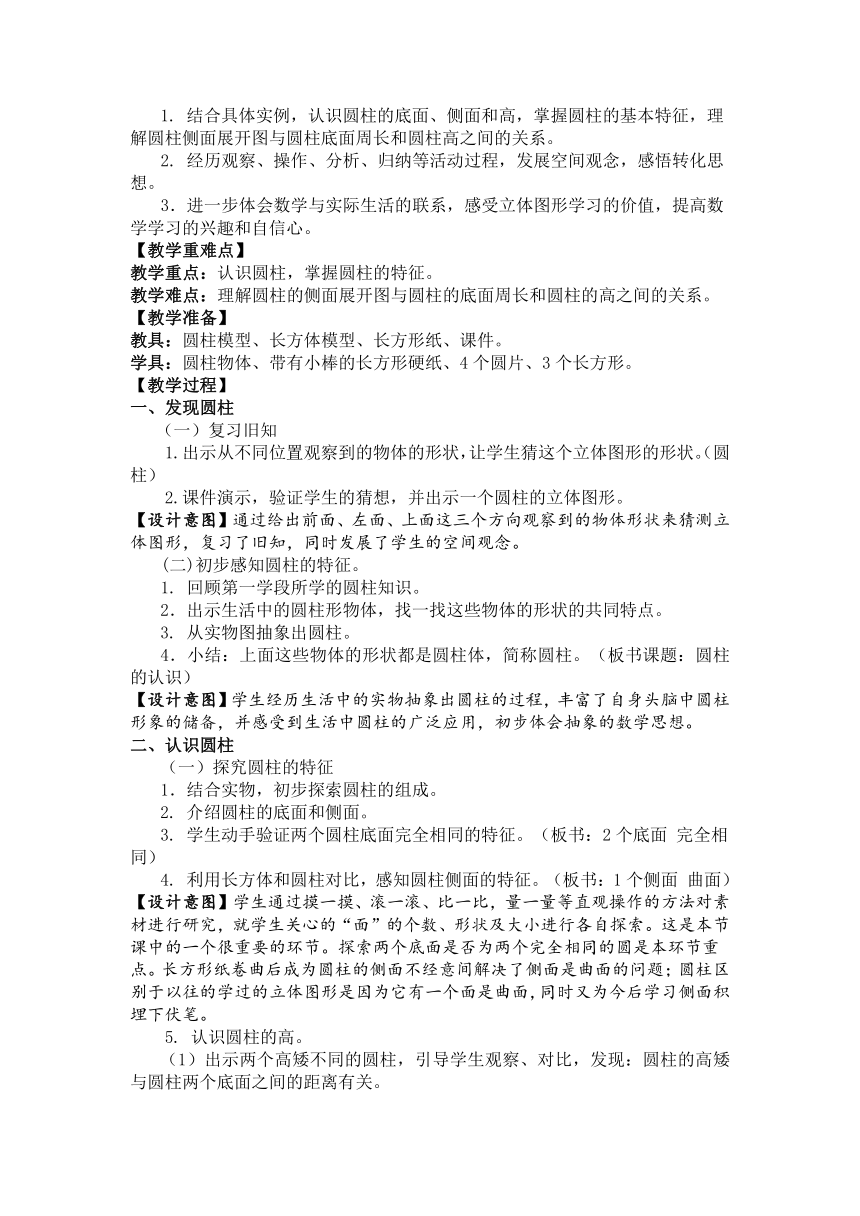

我们对本校六年级的一个校区的141名学生进行了前测,前测的结果如下:

①底面特征 ②侧面特征 ③高的特征 ④动态形成圆柱

人次 137 104 75 15

占比 97.2% 73.8% 53.2% 10.6%

可见学生对底面的特征比较容易把握,而对圆柱的动态形成过程基本不了解,对于圆柱的特征描述包含①②③项有45人,占31.9%。

圆柱形的物体在实际生活中大量存在,并有着广泛的应用。学生已经认识了长、正方体和圆,在低年级已经初步感知过圆柱,并且在日常生活中已见过许多圆柱体的实物,为学习新课奠定基础。但是学生建立圆柱的表象,具有一定的抽象性,而高年级学生处于从形象思维向抽象思维过渡为主,这造成了小学生学习的困难,特别是在创造圆柱的过程中理解长方形的旋转和圆的平移(或累加)得到圆柱很难,需要通过动手操作让学生体验、感知,化抽象为具体帮助学生建立圆柱的表象,发展学生的空间观念。

【教学目标】

1. 结合具体实例,认识圆柱的底面、侧面和高,掌握圆柱的基本特征,理解圆柱侧面展开图与圆柱底面周长和圆柱高之间的关系。

2. 经历观察、操作、分析、归纳等活动过程,发展空间观念,感悟转化思

想。

3.进一步体会数学与实际生活的联系,感受立体图形学习的价值,提高数

学学习的兴趣和自信心。

【教学重难点】

教学重点:认识圆柱,掌握圆柱的特征。

教学难点:理解圆柱的侧面展开图与圆柱的底面周长和圆柱的高之间的关系。

【教学准备】

教具:圆柱模型、长方体模型、长方形纸、课件。

学具:圆柱物体、带有小棒的长方形硬纸、4个圆片、3个长方形。

【教学过程】

一、发现圆柱

(一)复习旧知

1.出示从不同位置观察到的物体的形状,让学生猜这个立体图形的形状。(圆柱)

2.课件演示,验证学生的猜想,并出示一个圆柱的立体图形。

【设计意图】通过给出前面、左面、上面这三个方向观察到的物体形状来猜测立体图形,复习了旧知,同时发展了学生的空间观念。

(二)初步感知圆柱的特征。

1. 回顾第一学段所学的圆柱知识。

2.出示生活中的圆柱形物体,找一找这些物体的形状的共同特点。

3. 从实物图抽象出圆柱。

4.小结:上面这些物体的形状都是圆柱体,简称圆柱。(板书课题:圆柱的认识)

【设计意图】学生经历生活中的实物抽象出圆柱的过程,丰富了自身头脑中圆柱形象的储备,并感受到生活中圆柱的广泛应用,初步体会抽象的数学思想。

二、认识圆柱

(一)探究圆柱的特征

1.结合实物,初步探索圆柱的组成。

2. 介绍圆柱的底面和侧面。

3. 学生动手验证两个圆柱底面完全相同的特征。(板书:2个底面 完全相同)

4. 利用长方体和圆柱对比,感知圆柱侧面的特征。(板书:1个侧面 曲面)

【设计意图】学生通过摸一摸、滚一滚、比一比,量一量等直观操作的方法对素材进行研究,就学生关心的“面”的个数、形状及大小进行各自探索。这是本节课中的一个很重要的环节。探索两个底面是否为两个完全相同的圆是本环节重点。长方形纸卷曲后成为圆柱的侧面不经意间解决了侧面是曲面的问题;圆柱区别于以往的学过的立体图形是因为它有一个面是曲面,同时又为今后学习侧面积埋下伏笔。

5. 认识圆柱的高。

(1)出示两个高矮不同的圆柱,引导学生观察、对比,发现:圆柱的高矮与圆柱两个底面之间的距离有关。

(2)揭示圆柱高的含义。(课件出示)

(3)学生指出圆柱的高,感知圆柱有无数条高。

(4)课件动态演示,学生体会圆柱的高长度相等。

(5)小结:圆柱的高有无数条,高的长度都相等。(板书:无数条高 长度相等)

(6)完成第18页做一做第1题。

指出下面圆柱的底面、侧面和高。

①学生指出圆柱的底面、侧面和高。

②小结:不管圆柱如何放置,高都是指两个底面之间的距离。

(7)拓展:生活中圆柱的高的其它的说法。

6. 判断。(完成书本第20页第1题)

下面的图形哪些是圆柱?在下面的( )里面“√”。

学生独立完成,集体订正,不是圆柱的说说理由。

【设计意图】引导学生观察、对比两个不同的圆柱,发现得出圆柱的粗细与圆柱底面的半径有关,圆柱的高矮与圆柱两个底面之间的距离有关,引出圆柱的高的概念。通过变式认识高和生活中圆柱的高,让学生对圆柱的高的认识更加充分,同时也体现数学来源于生活,服务于生活,加强了学生对数学的应用能力。判断练习,帮助学生进一步明确圆柱各部分的名称和特征,巩固所学的知识,让学生在动手操作的过程中发展学生的空间观念。

(二)通过创造圆柱,进一步加深对圆柱特征的认识。

1. 出示旋转门课件,学生观察、想象旋转出来的形状。

2.学生旋转长方形硬纸,得出圆柱,理解长方形的长和宽与圆柱底面半径和高的关系(改编第18页做一做第2题)。

3. 猜想:累加多个大小相等的圆片,能得到什么图形?

【设计意图】通过动手操作旋转长方形硬纸和累加圆片的环节,培养学生的空间想象力。在“面动成体”的旋转环节中,直观地揭示出圆柱最本质的特征,使学生从旋转的角度认识圆柱,即围绕长方形的一条边快速旋转,形成圆柱,感受平面图形与立体图形的转换,在动手操作的过程中发展学生的空间观念。

三、研究圆柱

(一)研究圆柱侧面展开的形状。

1.出示罐头,学生猜想圆柱的侧面剪开是什么形状。

2. 课件演示。

3.小结:无论怎么展开,最后总可以通过剪切、拼接得到一个长方形。

【设计意图】为什么要研究圆柱的侧面?因为它与以前学过的立体图形最显著的区别是侧面不是平面图形,而是曲面图形。让学生通过猜想“圆柱的侧面展开是什么形状?”,课件动态演示各种展开后的形状,渗透了“化曲为直”的数学思想,培养学生从不同角度思考问题的习惯,从而避免学生形成思维定势。让学生经历从三维转化到二维的活动,获取一定的数学经验,在观察想象的过程中发展学生的空间观念。

(二)研究圆柱侧面展开图与圆柱底面周长和圆柱高之间的关系

1. 提出研究要求:选择合适的长方形和圆组成一个完整的圆柱。

2. 学生动手操作,小组合作。

3. 汇报交流。

4. 小结:长方形的长等于圆柱的底面周长,长方形的宽等于圆柱的高。(板书)

【设计意图】通过设计让学生动手做圆柱的环节,引导学生进一步发现长方形的长、宽与圆柱底面的周长、圆柱的高之间的关系,实现平面与曲面的转换。以活动为基础,让学生经历做数学的过程,体验从二维到三维的转化,积累相关的数学活动经验,同时培养了学生的应用意识,在沟通转换的过程中发展学生的空间观念。

(三)看书质疑。

(四)完成书本第19页做一做第2题。

四、应用圆柱。

(一)完成书本第20页第3题。

下面哪些图形是圆柱的展开图(单位:cm)?

(1)学生独立完成,集体订正。

(2)小结:通过计算判断圆柱底面周长是否等于长方形的长。

【设计意图】巩固学生对圆柱的侧面展开图的长与圆柱底面周长的关系的理解与掌握。既为接下来学习圆柱表面积计算作准备,又让学生进一步理解平面与立体间的转换,发展空间观念。

(二)完成书本第20页第4题。

如图,切完后的截面或剪完后展开的侧面分别是什么形状?连一连。

【设计意图】使学生通过比较截面和侧面展开图,进一步丰富关于平面与立体之间关系的相关经验与知识,发展空间想象能力,激发学生进一步探索的欲望。

五、课堂总结

六、拓展延伸

课件演示圆柱的其中一个底面逐渐缩小成一个点的过程。

【设计意图】课件演示圆柱变成圆锥的过程,沟通了圆柱和圆锥的联系,发展学生的空间观念,同时为新课作铺垫。

七、布置作业

制作一个底面半径为3cm,高为5cm的圆柱。

八、板书设计

【教学内容】

【教材分析】

本单元是在学生已经掌握了长方体、正方体、圆的有关知识的基础上编排的,是小学阶段学习几何知识的最后一部分内容。圆柱是基本的几何形体,也是生产、生活中经常遇到的几何形体,是本单元知识学习的重要基础。学习圆柱的知识扩大了学生认识形体的范围,增加了形体的知识,促进空间观念的进一步发展。

本节课主要教学圆柱的认识,知识结构是:先回顾生活中的圆柱,从生活中的圆柱抽象出数学中的圆柱,建立圆柱的表象;再认识圆柱各部分名称及其基本特征; 最后认识圆柱的侧面展开图,使学生对圆柱的认识经历“会抽象”、“会想象”、“会描述”的过程。在动手操作、观察想象、沟通转换等过程中,不断发展学生的空间观念,体现核心数学素养,从而具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。

例1主题图呈现圆柱的各部分名称及由面的旋转形成圆柱的过程,旨在认识圆柱的各部分名称,并沟通面和体之间的联系,使学生初步感悟“面动成体”,发展空间观念。

例2是在学生初步认识圆柱的特征之后,在学生已有的空间想象的基础之上,对圆柱的侧面进一步的研究,借助化曲为直的数学思想研究圆柱侧面展开图,此教学内容是以学生的空间想象为思维基础的,学生要在边动手操作和边思考的过程中突破两点:一是圆柱的侧面展开是一个长方形; 二是圆柱的侧面展开图与圆柱各部分之间的联系(长方形的长等于圆柱的底面周长,长方形的宽等于圆柱的高)。

本节课教学要建立在空间想象能力培养的基础之上进行,要实现从例1的形象思维为主逐步过渡到例2的以空间想象力为主的思维递进,这是学生思维的一个质的飞跃,为后续圆柱、圆锥的体积表面积以及立体几何的学习打好基础,并进一步提升学生的空间想象能力,逐步发展学生的空间观念。

【学情分析】

我们对本校六年级的一个校区的141名学生进行了前测,前测的结果如下:

①底面特征 ②侧面特征 ③高的特征 ④动态形成圆柱

人次 137 104 75 15

占比 97.2% 73.8% 53.2% 10.6%

可见学生对底面的特征比较容易把握,而对圆柱的动态形成过程基本不了解,对于圆柱的特征描述包含①②③项有45人,占31.9%。

圆柱形的物体在实际生活中大量存在,并有着广泛的应用。学生已经认识了长、正方体和圆,在低年级已经初步感知过圆柱,并且在日常生活中已见过许多圆柱体的实物,为学习新课奠定基础。但是学生建立圆柱的表象,具有一定的抽象性,而高年级学生处于从形象思维向抽象思维过渡为主,这造成了小学生学习的困难,特别是在创造圆柱的过程中理解长方形的旋转和圆的平移(或累加)得到圆柱很难,需要通过动手操作让学生体验、感知,化抽象为具体帮助学生建立圆柱的表象,发展学生的空间观念。

【教学目标】

1. 结合具体实例,认识圆柱的底面、侧面和高,掌握圆柱的基本特征,理解圆柱侧面展开图与圆柱底面周长和圆柱高之间的关系。

2. 经历观察、操作、分析、归纳等活动过程,发展空间观念,感悟转化思

想。

3.进一步体会数学与实际生活的联系,感受立体图形学习的价值,提高数

学学习的兴趣和自信心。

【教学重难点】

教学重点:认识圆柱,掌握圆柱的特征。

教学难点:理解圆柱的侧面展开图与圆柱的底面周长和圆柱的高之间的关系。

【教学准备】

教具:圆柱模型、长方体模型、长方形纸、课件。

学具:圆柱物体、带有小棒的长方形硬纸、4个圆片、3个长方形。

【教学过程】

一、发现圆柱

(一)复习旧知

1.出示从不同位置观察到的物体的形状,让学生猜这个立体图形的形状。(圆柱)

2.课件演示,验证学生的猜想,并出示一个圆柱的立体图形。

【设计意图】通过给出前面、左面、上面这三个方向观察到的物体形状来猜测立体图形,复习了旧知,同时发展了学生的空间观念。

(二)初步感知圆柱的特征。

1. 回顾第一学段所学的圆柱知识。

2.出示生活中的圆柱形物体,找一找这些物体的形状的共同特点。

3. 从实物图抽象出圆柱。

4.小结:上面这些物体的形状都是圆柱体,简称圆柱。(板书课题:圆柱的认识)

【设计意图】学生经历生活中的实物抽象出圆柱的过程,丰富了自身头脑中圆柱形象的储备,并感受到生活中圆柱的广泛应用,初步体会抽象的数学思想。

二、认识圆柱

(一)探究圆柱的特征

1.结合实物,初步探索圆柱的组成。

2. 介绍圆柱的底面和侧面。

3. 学生动手验证两个圆柱底面完全相同的特征。(板书:2个底面 完全相同)

4. 利用长方体和圆柱对比,感知圆柱侧面的特征。(板书:1个侧面 曲面)

【设计意图】学生通过摸一摸、滚一滚、比一比,量一量等直观操作的方法对素材进行研究,就学生关心的“面”的个数、形状及大小进行各自探索。这是本节课中的一个很重要的环节。探索两个底面是否为两个完全相同的圆是本环节重点。长方形纸卷曲后成为圆柱的侧面不经意间解决了侧面是曲面的问题;圆柱区别于以往的学过的立体图形是因为它有一个面是曲面,同时又为今后学习侧面积埋下伏笔。

5. 认识圆柱的高。

(1)出示两个高矮不同的圆柱,引导学生观察、对比,发现:圆柱的高矮与圆柱两个底面之间的距离有关。

(2)揭示圆柱高的含义。(课件出示)

(3)学生指出圆柱的高,感知圆柱有无数条高。

(4)课件动态演示,学生体会圆柱的高长度相等。

(5)小结:圆柱的高有无数条,高的长度都相等。(板书:无数条高 长度相等)

(6)完成第18页做一做第1题。

指出下面圆柱的底面、侧面和高。

①学生指出圆柱的底面、侧面和高。

②小结:不管圆柱如何放置,高都是指两个底面之间的距离。

(7)拓展:生活中圆柱的高的其它的说法。

6. 判断。(完成书本第20页第1题)

下面的图形哪些是圆柱?在下面的( )里面“√”。

学生独立完成,集体订正,不是圆柱的说说理由。

【设计意图】引导学生观察、对比两个不同的圆柱,发现得出圆柱的粗细与圆柱底面的半径有关,圆柱的高矮与圆柱两个底面之间的距离有关,引出圆柱的高的概念。通过变式认识高和生活中圆柱的高,让学生对圆柱的高的认识更加充分,同时也体现数学来源于生活,服务于生活,加强了学生对数学的应用能力。判断练习,帮助学生进一步明确圆柱各部分的名称和特征,巩固所学的知识,让学生在动手操作的过程中发展学生的空间观念。

(二)通过创造圆柱,进一步加深对圆柱特征的认识。

1. 出示旋转门课件,学生观察、想象旋转出来的形状。

2.学生旋转长方形硬纸,得出圆柱,理解长方形的长和宽与圆柱底面半径和高的关系(改编第18页做一做第2题)。

3. 猜想:累加多个大小相等的圆片,能得到什么图形?

【设计意图】通过动手操作旋转长方形硬纸和累加圆片的环节,培养学生的空间想象力。在“面动成体”的旋转环节中,直观地揭示出圆柱最本质的特征,使学生从旋转的角度认识圆柱,即围绕长方形的一条边快速旋转,形成圆柱,感受平面图形与立体图形的转换,在动手操作的过程中发展学生的空间观念。

三、研究圆柱

(一)研究圆柱侧面展开的形状。

1.出示罐头,学生猜想圆柱的侧面剪开是什么形状。

2. 课件演示。

3.小结:无论怎么展开,最后总可以通过剪切、拼接得到一个长方形。

【设计意图】为什么要研究圆柱的侧面?因为它与以前学过的立体图形最显著的区别是侧面不是平面图形,而是曲面图形。让学生通过猜想“圆柱的侧面展开是什么形状?”,课件动态演示各种展开后的形状,渗透了“化曲为直”的数学思想,培养学生从不同角度思考问题的习惯,从而避免学生形成思维定势。让学生经历从三维转化到二维的活动,获取一定的数学经验,在观察想象的过程中发展学生的空间观念。

(二)研究圆柱侧面展开图与圆柱底面周长和圆柱高之间的关系

1. 提出研究要求:选择合适的长方形和圆组成一个完整的圆柱。

2. 学生动手操作,小组合作。

3. 汇报交流。

4. 小结:长方形的长等于圆柱的底面周长,长方形的宽等于圆柱的高。(板书)

【设计意图】通过设计让学生动手做圆柱的环节,引导学生进一步发现长方形的长、宽与圆柱底面的周长、圆柱的高之间的关系,实现平面与曲面的转换。以活动为基础,让学生经历做数学的过程,体验从二维到三维的转化,积累相关的数学活动经验,同时培养了学生的应用意识,在沟通转换的过程中发展学生的空间观念。

(三)看书质疑。

(四)完成书本第19页做一做第2题。

四、应用圆柱。

(一)完成书本第20页第3题。

下面哪些图形是圆柱的展开图(单位:cm)?

(1)学生独立完成,集体订正。

(2)小结:通过计算判断圆柱底面周长是否等于长方形的长。

【设计意图】巩固学生对圆柱的侧面展开图的长与圆柱底面周长的关系的理解与掌握。既为接下来学习圆柱表面积计算作准备,又让学生进一步理解平面与立体间的转换,发展空间观念。

(二)完成书本第20页第4题。

如图,切完后的截面或剪完后展开的侧面分别是什么形状?连一连。

【设计意图】使学生通过比较截面和侧面展开图,进一步丰富关于平面与立体之间关系的相关经验与知识,发展空间想象能力,激发学生进一步探索的欲望。

五、课堂总结

六、拓展延伸

课件演示圆柱的其中一个底面逐渐缩小成一个点的过程。

【设计意图】课件演示圆柱变成圆锥的过程,沟通了圆柱和圆锥的联系,发展学生的空间观念,同时为新课作铺垫。

七、布置作业

制作一个底面半径为3cm,高为5cm的圆柱。

八、板书设计