二、克己复礼 课件-2020-2021学年高二语文版选修《论语》31张PPT

文档属性

| 名称 | 二、克己复礼 课件-2020-2021学年高二语文版选修《论语》31张PPT |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 143.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

克己复礼

---《论语》

教学重点与难点(目标)

疏通字词 读懂文本

归纳篇目内容,探究文化内涵

背诵相关篇目

结合生活实际,拓展延伸

疏通字词 读懂文本

编写导学案,重点掌握字词及重要概念

重要字词:归 目 文 敏 佾 希 错 苟 鲜 期…

重要概念:克己复礼 礼 仁 有道 无道 名…

成 语: 克己复礼 是可忍,孰不可忍

名正言顺 手足无措

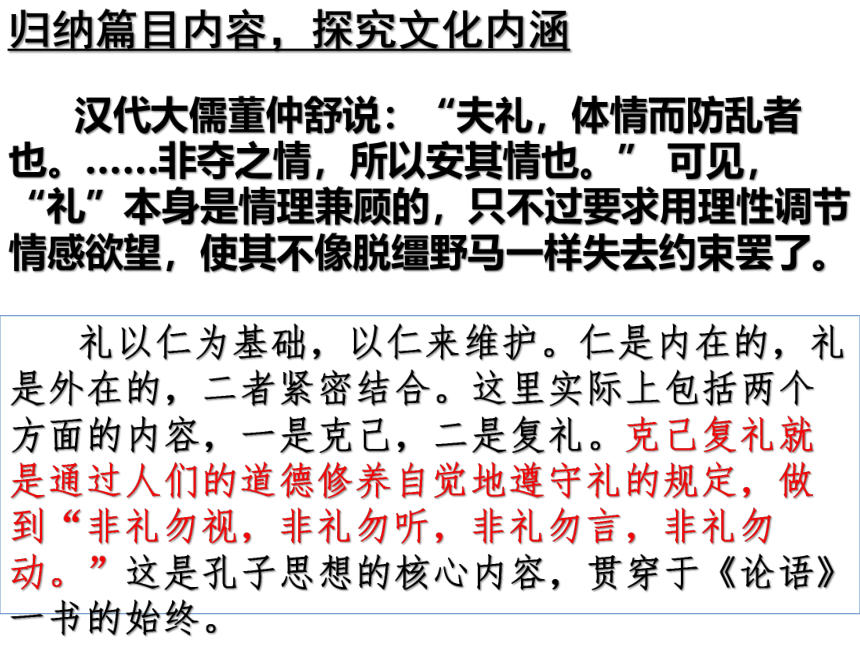

汉代大儒董仲舒说:“夫礼,体情而防乱者也。……非夺之情,所以安其情也。” 可见,“礼”本身是情理兼顾的,只不过要求用理性调节情感欲望,使其不像脱缰野马一样失去约束罢了。

礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。这里实际上包括两个方面的内容,一是克己,二是复礼。克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定,做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”这是孔子思想的核心内容,贯穿于《论语》一书的始终。

归纳篇目内容,探究文化内涵

孔子对没落的“周礼”这个奴隶制的等级制度采取维护态度,并且坚决反对“僭越”行为,这是孔子政治思想中的保守一面,必须认真分析和批判。

然而他对“周礼”,对现实,亦非完全满意。如“周礼”规定“学在官府”“国之贵游子弟与焉”。可是孔子打破了这种局面,自己创办私学,实行“有教无类”的方针,这对于向民间传播文化,作出了历史性的贡献。因为他对“周礼”亦有不满之处,故采取“损益”态度。孔子对“周礼”的“损益”正是他的政治思想的二重性、矛盾性的表现。孔子对“周礼”的“损益”,正表现了他积极向前的社会改革思想。

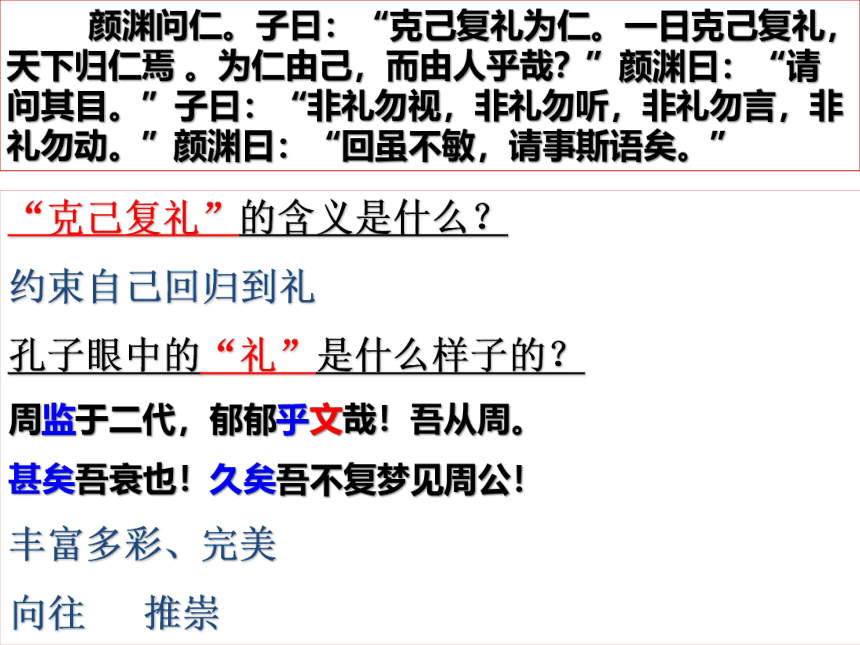

“克己复礼”的含义是什么?

约束自己回归到礼

孔子眼中的“礼”是什么样子的?

周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。

甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!

丰富多彩、完美

向往 推崇

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉 。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

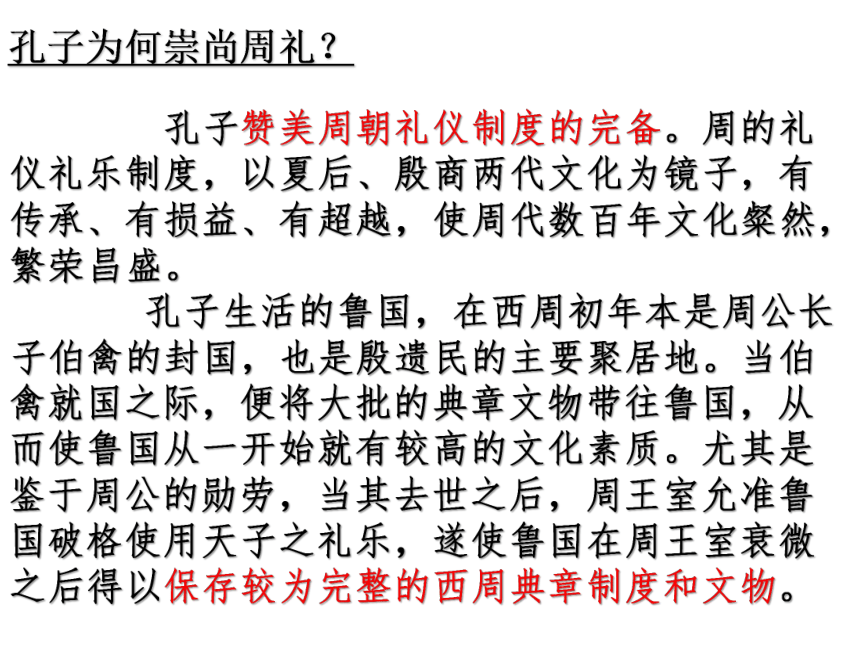

孔子为何崇尚周礼?

孔子赞美周朝礼仪制度的完备。周的礼仪礼乐制度,以夏后、殷商两代文化为镜子,有传承、有损益、有超越,使周代数百年文化粲然,繁荣昌盛。

孔子生活的鲁国,在西周初年本是周公长子伯禽的封国,也是殷遗民的主要聚居地。当伯禽就国之际,便将大批的典章文物带往鲁国,从而使鲁国从一开始就有较高的文化素质。尤其是鉴于周公的勋劳,当其去世之后,周王室允准鲁国破格使用天子之礼乐,遂使鲁国在周王室衰微之后得以保存较为完整的西周典章制度和文物。

周公的名字叫周公旦,历史上通称周公,他哥哥是周武王,兄弟俩非常相爱、非常和睦。周武王在生病时,周公写了一篇祈祷文在神明面前,在太王、王季、文王的灵位面前起誓,周公说:“舍掉我的寿命,把我的寿命给我的兄长,让他能继续安定天下吧!”读完祈祷文,周公就将这一卷祈祷文放在祭祀祖宗的太庙里面。心诚则灵!周武王的身体果然好了。《中庸》说:“至诚如神。”真理之论也!

“孔子为中国儒学传统之大宗,而孔子平生为学,其最所尊仰者,实为周公。” —钱穆

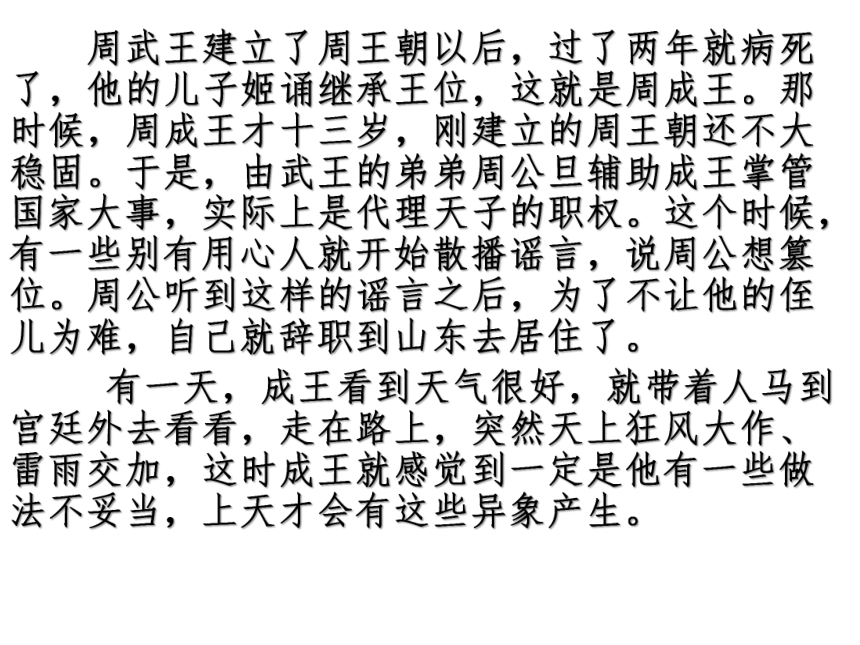

周武王建立了周王朝以后,过了两年就病死了,他的儿子姬诵继承王位,这就是周成王。那时候,周成王才十三岁,刚建立的周王朝还不大稳固。于是,由武王的弟弟周公旦辅助成王掌管国家大事,实际上是代理天子的职权。这个时候,有一些别有用心人就开始散播谣言,说周公想篡位。周公听到这样的谣言之后,为了不让他的侄儿为难,自己就辞职到山东去居住了。

有一天,成王看到天气很好,就带着人马到宫廷外去看看,走在路上,突然天上狂风大作、雷雨交加,这时成王就感觉到一定是他有一些做法不妥当,上天才会有这些异象产生。

于是,成王就到太庙去祭祀,他发现了周公祈祷周武王延寿的这篇祈祷文,成王打开祈祷文一看,当看到周公宁愿让自己折寿而祈求兄长武王能够延寿的情真意切的话语时,成王内心非常的感动,非常的惭愧,这么好的叔叔,我居然听信谣言,还让叔叔到比较偏远的地方去。结果成王亲自到山东把周公请回来,请周公制礼作乐。所以,周朝建国以来的人文文化,都由周公一手整理并付诸实行的。从周成王到他的儿子康王两代,前后约五十多年,是周朝强盛和统一的时期,历史上叫做“成康之治”。

孔子的“为政以德”的德治思想,源于周公的“明德、慎罚”的治国原则。孔子在学术思想上继承了周公治世治国重在人类精神道德建设,尤其重在修民之德的思想传统。孔子盛赞周公的文治武功,而且向往能够践履躬行周公之道。

孔子谓季氏:八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也

表现孔子对当时不合礼的行为极为不满和痛恨

三家者以《雍》彻。子曰:“‘相维辟公,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”

子曰:觚不觚,觚哉!觚哉!

反映了当时名实不符的现实,表现孔子对礼的失落的感伤情感。

礼崩乐坏名实不符

孔子曰:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出,盖十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣执国命,三世希不失矣。天下有道,则政不在大夫。天下有道,则庶人不议。” (16?2)

天下无道

一是周天子的大权落入诸侯手中,

二是诸侯国家的大权落入大夫和家臣手中,

三是老百姓议论政事。

“逆理愈甚,则其失之愈速” ——朱熹《集注》

孔子打算如何“复礼”?

齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。”公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粟,吾得而食诸?”

“君君,臣臣,父父,子子”可以看作是各守其分,即每个社会成员应按各自的名分规范行动。

景公考虑的是臣子对自己的义务,却回避了自己对臣子的责任。

宋儒说“君君、臣臣”就是“君叫臣死,臣不得不死”,这和孔子的原意相同吗?

孔子提倡要各守本分,不但对臣子提出了制约,而且对君主也有制约;而宋儒则把君权绝对化了,只讲臣子的义务,不讲君主的责任。这种极端化的主张把封建专制推向了极致。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉 。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

约束自己,回归于礼。即使自己的言行符合于礼的要求。

礼是用以区别尊卑贵贱的社会制度及与之相应的礼节仪式。

礼,经国家,定社稷,序人民,利后嗣者矣。(《左传》)

克己

有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”

孝悌

小孝为父母,大孝为天下。只有维护好家庭血缘关系的准则,才能遵守社会秩序,维护社会稳定。

在孔子看来,“礼治”还需如何?

子夏问孝,子曰:“色难。有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”

真正的孝是能在父母面前始终保持敬爱和悦的神色。

最近有人做了一项很有意义的社会调查,调查当今居民家庭成员隔代人之间的表情及脸色变化。他们一共调查了100位老人对后辈儿孙及100位后辈儿孙对长辈的表情及脸色变化。

调查显示,100位老人见到后辈儿孙时,有91人表情愉悦,面带微笑;有5人显得很平静;有4人面带期待与希冀。而100位儿孙遇见长辈时,有46人板着面孔,显得冷淡,脸色难看;有41人面无表情,无动于衷;只有13人笑脸相迎,嘘寒问暖,情意融融。

孝子之有深爱者,必有和气;有和气者,必有愉色;有愉色者,必有婉容。 ——《礼记·祭义》

宰我问:“三年之丧,期已久矣。君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩。旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。”

子曰:“食夫稻,衣夫锦,于女安乎?” 曰:“安。”

“女安则为之。夫君子之居丧,食旨不甘,闻乐不乐,居处不安,故不为也。今女安,则为之!”

宰我出,子曰:“予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀,夫三年之丧,天下之通丧也。予也有三年之爱于其父母乎?”

孔子认为守丧之礼是出自对父母养育的报恩之情,是自然而然的亲情流露,而不是一种外在的勉强行为。

许慎说:“孝,善事父母者。从老省、从子、子承老也”; “老”,代表着年老的双亲; “子”,代表子女;“老”在上,“子”在下,会合其字即意味着:“做子女的,顺承父母,那就是孝”。

从行动上来看,“子”背着“老”,涵义即说父母年老体衰行动不便,须子女背着代步,其中充满着感恩、报恩、关怀之意。

孔子打算如何“复礼”?

子路曰:“卫君待子为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?”子曰:“野哉,由也!君子于其所不知,盖阙如也。名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中,则民无所错手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。”

卫君:卫出公,名辄,卫灵公之孙。其父蒯聩被卫灵公驱逐出国,卫灵公死后,蒯辄继位。蒯聩要回国争夺君位,遭到蒯辄拒绝。

名:是礼乐制度规定的各种名分(名义、名称)。

孔子的正名是纠正与礼乐制度相违背的各种名分。 是为维护(君君、臣臣、父父、子子)的等级制度。

正名

“仁”和“礼”的关系是怎样的?

子曰:“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?”

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

颜渊问仁。子曰,“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

颜渊曰,“请问其目。”

子曰,“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

颜渊曰,“回虽不敏,请事斯语矣。”

“仁”的内涵:克己复礼为仁 。仁者爱人仁的本质是以人为本,爱人是仁的出发点,爱人有等级差别和原则.孝悌是仁的根本。

“礼”的内涵:用以区别尊卑贵贱的社会制度及与之相应的礼节仪式。

孔子的礼是建立在仁的基础上的礼,不仅讲制度、讲规范,还讲带着仁爱之心去执行这些规范;孔子的仁是礼指导下的仁,是以君君、臣臣、父父、子子的等级制度为前提和目的的仁爱,不是无差别的兼爱、博爱。

“仁”和“礼”关系:

礼不仅有外在形式,还有决定这些形式的内核仁。

礼是仁的目的和外在表现,礼是建立在仁的基础上,不仅讲规范,还要带着仁爱之心去执行这些规范。

仁是礼指导下的仁,是以君君、臣臣、父父、子子的等级制度为前提和目的的仁,不是无差别的兼爱、博爱。

背诵相关篇目

(12.1 3.1 16.2 13.3 )

1、子曰: 。一日克己复礼, 。子曰:非礼勿视, ,非礼勿言, 。

2、孔子谓季氏: ,是可忍也, ?

3、子曰:“天下有道, ;天下无道, 。……天下有道,则政不在大夫。 , 。

4、子曰:野哉,由也! , 。名不正,则言不顺;言不顺,则事不成; , ;礼乐不兴,则刑罚不中; , 。故君子名之必可言也, 。君子于其言, 。

1.阅读下面的文字,完成文后题目。

①子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?”子曰:“野哉,由也!君子于其所不知,盖阙如也。名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所错手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。”(《论语》)

②人有礼则安,无礼则危。故曰:礼者不可不学也。夫礼者,自卑而尊人。虽负贩者必有尊也,而况富贵乎?富贵而知好礼,则不骄不淫;贫贱而知好礼,则志不慑。(《礼记》)

(1)孔子提倡“正名”的目的是什么?

“正名”是为了复兴礼乐,并使刑罚得当,这样,百姓的行为才能有规范,社会才有秩序。

(2)结合上述《论语》和《礼记》的选文,你认为“礼”的作用是什么?

使百姓行为规范;使人人有尊严,相互尊重;

使社会安定和谐。

3.阅读下面的文字,完成文后题目。

子曰:周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。(《论语·八佾》)

孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”(《论语·八佾》)

王者之制:道不过三代,法不二后王[注]。道过三代谓之荡,法二后王谓之不雅。衣服有制,宫室有度,人徒有数,丧祭械用皆有等宜,声则凡非雅声者举废,色则凡非旧文者举息,械用则凡非旧器者举毁。夫是之谓复古。是王者之制也。(《荀子·王制》)

注 道不过三代,法不二后王:“三代”指夏商周三代,“后王”指当今君王。奉行的政治原则不超出夏商周三代,实行的法度不背离当代的君王。

(1)荀子提倡的礼制与孔子提倡的礼有何相同点?

有严格的等级,不能僭越;提倡复古。

(2)孔子的“礼”与荀子的“礼”有哪些不同之处?试作评析。

(2)①孔子尊崇的是周礼,提倡周代的礼制,并希望在当代恢复周代的等级制度。

②荀子强调的是复古不能过远,应根据当代君王的需要制定礼制。

③荀子在孔子的基础上,适应了战国时期的社会发展。

5.(2018浙江)阅读下面的材料,回答问题。(6分)

子曰:“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!”(《论语·述而》)

子曰:“如有周公之才之美①,使②骄且吝,其余不足观也已。”(《论语·泰伯》)

【注】????①才之美:美好的才华。②使:假使。

(1)第一则材料中“梦见周公”的含义是什么?(2分)

“梦见周公”表明孔子对周代文化的推崇和向往。

(2)概括第二则材料的主旨,并加以分析。(4分)

主旨在于说明德、才的关系,孔子强调德重于才。

“周公之才之美”,是极言其才干之优异;“骄”“吝”则是恶劣的品质。

孔子认为,一个人如果品德不好,即使才华出众也不足称道。

7.阅读下面的材料,完成题目(6分)

①故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。 (《论语·子路》)

②功当其事,事当其言,则赏;功不当其事,事不当其言,则罚。(《韩非子·二柄》)

③天下无指者,生于物之各有名,名不为指也。(公孙龙《指物论》)

⑴一、三两则材料中提到的“名”分别是指A__和B__(2分)

A(定)名分 B名称

⑵分析一、二两则材料中孔子、韩非子对于言行问题的不同见解。(4分)

①孔子侧重说言,强调言要行得通;认为不能马虎对待自己的言语,要能够说得清相应的名分,说出来还一定要行得通

②韩非子侧重说行,通过考察行是否和言统一来进行赏罚;认为功效符合职事,职事符合言论,就赏:功效不符合职事,职事不符合言论,就罚。(分析两人不同见解各2分)

2.阅读下面的文字,完成文后题目。

宰我问:“三年之丧,期已久矣。君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩。旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。”

……

宰我出。子曰:“予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也,予也有三年之爱于其父母乎?”(《论语》)

鹦鹉能言,不离飞鸟;猩猩能言,不离禽兽。今人而无礼,虽能言,不亦禽兽之心乎?是故圣人作,为礼以教人,使人以有礼,知自别于禽兽。(《礼记》)

孔子认为“三年之丧”注重的不仅是外在形式,更是发自内心的孝。《礼记》认为“礼”的作用是什么?

可以教化人

(2)孔子认为“予之不仁也”,其原因是什么?

孔子认为父母为养育子女,付出了多年的心血和慈爱,因此父母去世后,子女仍会长久地沉浸在悲痛之中而寝食难安。宰我说父母去世一年后他就能心安,孔子认为他对父母的感恩和缅怀是不够的,所以孔子认为他不够仁爱。

4.阅读下面的文字,完成文后题目。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

颜渊曰:“请问其目[注]。”

子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《论语·颜渊》)

注 目:条目,大项中分出的小项。

(1)现代汉语中有不少成语源于《论语》,请写出一个出自上述语段的成语。

克己复礼

(2)从这段对话中可以看出,孔子认为“礼”与“仁”具有怎样的关系?(用自己的话回答)

仁是内在的道德观念,礼是外在的行为规范。

礼以仁为基础,以仁来维护。

人们的言语行动都能符合礼的规范,就是仁。

6.阅读下面的材料,完成下面小题。

材料一 子曰:“野哉,由也。君子于其所不知,盖阙如也。名不正,则言不顺……故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。”(《论语·子路》)

材料二 孔子于乡党,恂恂如也,似不能言者:其在宗庙朝廷,便便①言,唯谨尔。(《论语·乡党》)

材料三 君子必辩。凡人莫不好言其所善,而君子为甚焉。是以小人辩言险,而君子辩言仁也。言而非仁之中也。则其言不若其默也,其辩不若其呐②也。(《荀子·非相》)

【注】①便便:同“辩辩”,明辨流畅的样子;②呐,同“讷”,说话迟钝。

(1)材料一可看出孔子主张_ __;“阙如”意思是____。

(2)结合三则材料,从“言”与“默”的角度,简析儒家的言语观。

①忠信,不说假话,不随便说话。

②区分对象与场合。面对同乡,恭顺倾听;在宗庙朝廷说话明白而流畅。

③非礼勿言。如说的话不符仁爱之道,不如沉默不语。

空缺

正名

8.阅读下面的材料,完成21-22题。(6分)

材料一:宰我出。子曰∶“予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也,予也有三年之爱于其父母乎?

材料二:棺三寸,足以朽体;衣衾三领,足以覆恶。以及其葬也,下毋及泉,上毋通臭,垄若参耕之亩,则止矣。”死则 既已葬矣,生者必无久哭,而疾【注】而从事,人为其所能,以交相利也。此圣王之法也。

【注】疾,快速。

⑴概括儒家和墨家提倡的居丧方式。(2分)

儒家:遵守礼制,为父母守孝三年以报答父母抚育之恩。

墨家:提倡节葬,死者既葬,生者不必久哀,而应赶紧工作

⑵结合现实,简述你对儒家或墨家所倡导居丧方式的看法。(4分)

①儒家:孝乃仁之本,守孝三年并非只是一种形式,而是在内心表达对父母的感恩,也是培植仁心的过程。

②墨家:逝者已逝,生者不能因长期服丧而耽误生产劳动。

③

墨家薄葬短丧的观点的核心为节用利民,与当代提倡的“厚养薄葬”的观念趋同。

儒家提倡的“守孝三年”礼制在现代社会显然不现实,也没必要,但其不忘父母养育恩情的本意仍然值得肯定。

---《论语》

教学重点与难点(目标)

疏通字词 读懂文本

归纳篇目内容,探究文化内涵

背诵相关篇目

结合生活实际,拓展延伸

疏通字词 读懂文本

编写导学案,重点掌握字词及重要概念

重要字词:归 目 文 敏 佾 希 错 苟 鲜 期…

重要概念:克己复礼 礼 仁 有道 无道 名…

成 语: 克己复礼 是可忍,孰不可忍

名正言顺 手足无措

汉代大儒董仲舒说:“夫礼,体情而防乱者也。……非夺之情,所以安其情也。” 可见,“礼”本身是情理兼顾的,只不过要求用理性调节情感欲望,使其不像脱缰野马一样失去约束罢了。

礼以仁为基础,以仁来维护。仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。这里实际上包括两个方面的内容,一是克己,二是复礼。克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定,做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”这是孔子思想的核心内容,贯穿于《论语》一书的始终。

归纳篇目内容,探究文化内涵

孔子对没落的“周礼”这个奴隶制的等级制度采取维护态度,并且坚决反对“僭越”行为,这是孔子政治思想中的保守一面,必须认真分析和批判。

然而他对“周礼”,对现实,亦非完全满意。如“周礼”规定“学在官府”“国之贵游子弟与焉”。可是孔子打破了这种局面,自己创办私学,实行“有教无类”的方针,这对于向民间传播文化,作出了历史性的贡献。因为他对“周礼”亦有不满之处,故采取“损益”态度。孔子对“周礼”的“损益”正是他的政治思想的二重性、矛盾性的表现。孔子对“周礼”的“损益”,正表现了他积极向前的社会改革思想。

“克己复礼”的含义是什么?

约束自己回归到礼

孔子眼中的“礼”是什么样子的?

周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。

甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!

丰富多彩、完美

向往 推崇

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉 。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

孔子为何崇尚周礼?

孔子赞美周朝礼仪制度的完备。周的礼仪礼乐制度,以夏后、殷商两代文化为镜子,有传承、有损益、有超越,使周代数百年文化粲然,繁荣昌盛。

孔子生活的鲁国,在西周初年本是周公长子伯禽的封国,也是殷遗民的主要聚居地。当伯禽就国之际,便将大批的典章文物带往鲁国,从而使鲁国从一开始就有较高的文化素质。尤其是鉴于周公的勋劳,当其去世之后,周王室允准鲁国破格使用天子之礼乐,遂使鲁国在周王室衰微之后得以保存较为完整的西周典章制度和文物。

周公的名字叫周公旦,历史上通称周公,他哥哥是周武王,兄弟俩非常相爱、非常和睦。周武王在生病时,周公写了一篇祈祷文在神明面前,在太王、王季、文王的灵位面前起誓,周公说:“舍掉我的寿命,把我的寿命给我的兄长,让他能继续安定天下吧!”读完祈祷文,周公就将这一卷祈祷文放在祭祀祖宗的太庙里面。心诚则灵!周武王的身体果然好了。《中庸》说:“至诚如神。”真理之论也!

“孔子为中国儒学传统之大宗,而孔子平生为学,其最所尊仰者,实为周公。” —钱穆

周武王建立了周王朝以后,过了两年就病死了,他的儿子姬诵继承王位,这就是周成王。那时候,周成王才十三岁,刚建立的周王朝还不大稳固。于是,由武王的弟弟周公旦辅助成王掌管国家大事,实际上是代理天子的职权。这个时候,有一些别有用心人就开始散播谣言,说周公想篡位。周公听到这样的谣言之后,为了不让他的侄儿为难,自己就辞职到山东去居住了。

有一天,成王看到天气很好,就带着人马到宫廷外去看看,走在路上,突然天上狂风大作、雷雨交加,这时成王就感觉到一定是他有一些做法不妥当,上天才会有这些异象产生。

于是,成王就到太庙去祭祀,他发现了周公祈祷周武王延寿的这篇祈祷文,成王打开祈祷文一看,当看到周公宁愿让自己折寿而祈求兄长武王能够延寿的情真意切的话语时,成王内心非常的感动,非常的惭愧,这么好的叔叔,我居然听信谣言,还让叔叔到比较偏远的地方去。结果成王亲自到山东把周公请回来,请周公制礼作乐。所以,周朝建国以来的人文文化,都由周公一手整理并付诸实行的。从周成王到他的儿子康王两代,前后约五十多年,是周朝强盛和统一的时期,历史上叫做“成康之治”。

孔子的“为政以德”的德治思想,源于周公的“明德、慎罚”的治国原则。孔子在学术思想上继承了周公治世治国重在人类精神道德建设,尤其重在修民之德的思想传统。孔子盛赞周公的文治武功,而且向往能够践履躬行周公之道。

孔子谓季氏:八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也

表现孔子对当时不合礼的行为极为不满和痛恨

三家者以《雍》彻。子曰:“‘相维辟公,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”

子曰:觚不觚,觚哉!觚哉!

反映了当时名实不符的现实,表现孔子对礼的失落的感伤情感。

礼崩乐坏名实不符

孔子曰:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出,盖十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣执国命,三世希不失矣。天下有道,则政不在大夫。天下有道,则庶人不议。” (16?2)

天下无道

一是周天子的大权落入诸侯手中,

二是诸侯国家的大权落入大夫和家臣手中,

三是老百姓议论政事。

“逆理愈甚,则其失之愈速” ——朱熹《集注》

孔子打算如何“复礼”?

齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。”公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粟,吾得而食诸?”

“君君,臣臣,父父,子子”可以看作是各守其分,即每个社会成员应按各自的名分规范行动。

景公考虑的是臣子对自己的义务,却回避了自己对臣子的责任。

宋儒说“君君、臣臣”就是“君叫臣死,臣不得不死”,这和孔子的原意相同吗?

孔子提倡要各守本分,不但对臣子提出了制约,而且对君主也有制约;而宋儒则把君权绝对化了,只讲臣子的义务,不讲君主的责任。这种极端化的主张把封建专制推向了极致。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉 。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

约束自己,回归于礼。即使自己的言行符合于礼的要求。

礼是用以区别尊卑贵贱的社会制度及与之相应的礼节仪式。

礼,经国家,定社稷,序人民,利后嗣者矣。(《左传》)

克己

有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”

孝悌

小孝为父母,大孝为天下。只有维护好家庭血缘关系的准则,才能遵守社会秩序,维护社会稳定。

在孔子看来,“礼治”还需如何?

子夏问孝,子曰:“色难。有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”

真正的孝是能在父母面前始终保持敬爱和悦的神色。

最近有人做了一项很有意义的社会调查,调查当今居民家庭成员隔代人之间的表情及脸色变化。他们一共调查了100位老人对后辈儿孙及100位后辈儿孙对长辈的表情及脸色变化。

调查显示,100位老人见到后辈儿孙时,有91人表情愉悦,面带微笑;有5人显得很平静;有4人面带期待与希冀。而100位儿孙遇见长辈时,有46人板着面孔,显得冷淡,脸色难看;有41人面无表情,无动于衷;只有13人笑脸相迎,嘘寒问暖,情意融融。

孝子之有深爱者,必有和气;有和气者,必有愉色;有愉色者,必有婉容。 ——《礼记·祭义》

宰我问:“三年之丧,期已久矣。君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩。旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。”

子曰:“食夫稻,衣夫锦,于女安乎?” 曰:“安。”

“女安则为之。夫君子之居丧,食旨不甘,闻乐不乐,居处不安,故不为也。今女安,则为之!”

宰我出,子曰:“予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀,夫三年之丧,天下之通丧也。予也有三年之爱于其父母乎?”

孔子认为守丧之礼是出自对父母养育的报恩之情,是自然而然的亲情流露,而不是一种外在的勉强行为。

许慎说:“孝,善事父母者。从老省、从子、子承老也”; “老”,代表着年老的双亲; “子”,代表子女;“老”在上,“子”在下,会合其字即意味着:“做子女的,顺承父母,那就是孝”。

从行动上来看,“子”背着“老”,涵义即说父母年老体衰行动不便,须子女背着代步,其中充满着感恩、报恩、关怀之意。

孔子打算如何“复礼”?

子路曰:“卫君待子为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?”子曰:“野哉,由也!君子于其所不知,盖阙如也。名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中,则民无所错手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。”

卫君:卫出公,名辄,卫灵公之孙。其父蒯聩被卫灵公驱逐出国,卫灵公死后,蒯辄继位。蒯聩要回国争夺君位,遭到蒯辄拒绝。

名:是礼乐制度规定的各种名分(名义、名称)。

孔子的正名是纠正与礼乐制度相违背的各种名分。 是为维护(君君、臣臣、父父、子子)的等级制度。

正名

“仁”和“礼”的关系是怎样的?

子曰:“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?”

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

颜渊问仁。子曰,“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

颜渊曰,“请问其目。”

子曰,“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

颜渊曰,“回虽不敏,请事斯语矣。”

“仁”的内涵:克己复礼为仁 。仁者爱人仁的本质是以人为本,爱人是仁的出发点,爱人有等级差别和原则.孝悌是仁的根本。

“礼”的内涵:用以区别尊卑贵贱的社会制度及与之相应的礼节仪式。

孔子的礼是建立在仁的基础上的礼,不仅讲制度、讲规范,还讲带着仁爱之心去执行这些规范;孔子的仁是礼指导下的仁,是以君君、臣臣、父父、子子的等级制度为前提和目的的仁爱,不是无差别的兼爱、博爱。

“仁”和“礼”关系:

礼不仅有外在形式,还有决定这些形式的内核仁。

礼是仁的目的和外在表现,礼是建立在仁的基础上,不仅讲规范,还要带着仁爱之心去执行这些规范。

仁是礼指导下的仁,是以君君、臣臣、父父、子子的等级制度为前提和目的的仁,不是无差别的兼爱、博爱。

背诵相关篇目

(12.1 3.1 16.2 13.3 )

1、子曰: 。一日克己复礼, 。子曰:非礼勿视, ,非礼勿言, 。

2、孔子谓季氏: ,是可忍也, ?

3、子曰:“天下有道, ;天下无道, 。……天下有道,则政不在大夫。 , 。

4、子曰:野哉,由也! , 。名不正,则言不顺;言不顺,则事不成; , ;礼乐不兴,则刑罚不中; , 。故君子名之必可言也, 。君子于其言, 。

1.阅读下面的文字,完成文后题目。

①子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?”子曰:“野哉,由也!君子于其所不知,盖阙如也。名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所错手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。”(《论语》)

②人有礼则安,无礼则危。故曰:礼者不可不学也。夫礼者,自卑而尊人。虽负贩者必有尊也,而况富贵乎?富贵而知好礼,则不骄不淫;贫贱而知好礼,则志不慑。(《礼记》)

(1)孔子提倡“正名”的目的是什么?

“正名”是为了复兴礼乐,并使刑罚得当,这样,百姓的行为才能有规范,社会才有秩序。

(2)结合上述《论语》和《礼记》的选文,你认为“礼”的作用是什么?

使百姓行为规范;使人人有尊严,相互尊重;

使社会安定和谐。

3.阅读下面的文字,完成文后题目。

子曰:周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。(《论语·八佾》)

孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”(《论语·八佾》)

王者之制:道不过三代,法不二后王[注]。道过三代谓之荡,法二后王谓之不雅。衣服有制,宫室有度,人徒有数,丧祭械用皆有等宜,声则凡非雅声者举废,色则凡非旧文者举息,械用则凡非旧器者举毁。夫是之谓复古。是王者之制也。(《荀子·王制》)

注 道不过三代,法不二后王:“三代”指夏商周三代,“后王”指当今君王。奉行的政治原则不超出夏商周三代,实行的法度不背离当代的君王。

(1)荀子提倡的礼制与孔子提倡的礼有何相同点?

有严格的等级,不能僭越;提倡复古。

(2)孔子的“礼”与荀子的“礼”有哪些不同之处?试作评析。

(2)①孔子尊崇的是周礼,提倡周代的礼制,并希望在当代恢复周代的等级制度。

②荀子强调的是复古不能过远,应根据当代君王的需要制定礼制。

③荀子在孔子的基础上,适应了战国时期的社会发展。

5.(2018浙江)阅读下面的材料,回答问题。(6分)

子曰:“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!”(《论语·述而》)

子曰:“如有周公之才之美①,使②骄且吝,其余不足观也已。”(《论语·泰伯》)

【注】????①才之美:美好的才华。②使:假使。

(1)第一则材料中“梦见周公”的含义是什么?(2分)

“梦见周公”表明孔子对周代文化的推崇和向往。

(2)概括第二则材料的主旨,并加以分析。(4分)

主旨在于说明德、才的关系,孔子强调德重于才。

“周公之才之美”,是极言其才干之优异;“骄”“吝”则是恶劣的品质。

孔子认为,一个人如果品德不好,即使才华出众也不足称道。

7.阅读下面的材料,完成题目(6分)

①故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。 (《论语·子路》)

②功当其事,事当其言,则赏;功不当其事,事不当其言,则罚。(《韩非子·二柄》)

③天下无指者,生于物之各有名,名不为指也。(公孙龙《指物论》)

⑴一、三两则材料中提到的“名”分别是指A__和B__(2分)

A(定)名分 B名称

⑵分析一、二两则材料中孔子、韩非子对于言行问题的不同见解。(4分)

①孔子侧重说言,强调言要行得通;认为不能马虎对待自己的言语,要能够说得清相应的名分,说出来还一定要行得通

②韩非子侧重说行,通过考察行是否和言统一来进行赏罚;认为功效符合职事,职事符合言论,就赏:功效不符合职事,职事不符合言论,就罚。(分析两人不同见解各2分)

2.阅读下面的文字,完成文后题目。

宰我问:“三年之丧,期已久矣。君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩。旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。”

……

宰我出。子曰:“予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也,予也有三年之爱于其父母乎?”(《论语》)

鹦鹉能言,不离飞鸟;猩猩能言,不离禽兽。今人而无礼,虽能言,不亦禽兽之心乎?是故圣人作,为礼以教人,使人以有礼,知自别于禽兽。(《礼记》)

孔子认为“三年之丧”注重的不仅是外在形式,更是发自内心的孝。《礼记》认为“礼”的作用是什么?

可以教化人

(2)孔子认为“予之不仁也”,其原因是什么?

孔子认为父母为养育子女,付出了多年的心血和慈爱,因此父母去世后,子女仍会长久地沉浸在悲痛之中而寝食难安。宰我说父母去世一年后他就能心安,孔子认为他对父母的感恩和缅怀是不够的,所以孔子认为他不够仁爱。

4.阅读下面的文字,完成文后题目。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”

颜渊曰:“请问其目[注]。”

子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《论语·颜渊》)

注 目:条目,大项中分出的小项。

(1)现代汉语中有不少成语源于《论语》,请写出一个出自上述语段的成语。

克己复礼

(2)从这段对话中可以看出,孔子认为“礼”与“仁”具有怎样的关系?(用自己的话回答)

仁是内在的道德观念,礼是外在的行为规范。

礼以仁为基础,以仁来维护。

人们的言语行动都能符合礼的规范,就是仁。

6.阅读下面的材料,完成下面小题。

材料一 子曰:“野哉,由也。君子于其所不知,盖阙如也。名不正,则言不顺……故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。”(《论语·子路》)

材料二 孔子于乡党,恂恂如也,似不能言者:其在宗庙朝廷,便便①言,唯谨尔。(《论语·乡党》)

材料三 君子必辩。凡人莫不好言其所善,而君子为甚焉。是以小人辩言险,而君子辩言仁也。言而非仁之中也。则其言不若其默也,其辩不若其呐②也。(《荀子·非相》)

【注】①便便:同“辩辩”,明辨流畅的样子;②呐,同“讷”,说话迟钝。

(1)材料一可看出孔子主张_ __;“阙如”意思是____。

(2)结合三则材料,从“言”与“默”的角度,简析儒家的言语观。

①忠信,不说假话,不随便说话。

②区分对象与场合。面对同乡,恭顺倾听;在宗庙朝廷说话明白而流畅。

③非礼勿言。如说的话不符仁爱之道,不如沉默不语。

空缺

正名

8.阅读下面的材料,完成21-22题。(6分)

材料一:宰我出。子曰∶“予之不仁也!子生三年,然后免于父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也,予也有三年之爱于其父母乎?

材料二:棺三寸,足以朽体;衣衾三领,足以覆恶。以及其葬也,下毋及泉,上毋通臭,垄若参耕之亩,则止矣。”死则 既已葬矣,生者必无久哭,而疾【注】而从事,人为其所能,以交相利也。此圣王之法也。

【注】疾,快速。

⑴概括儒家和墨家提倡的居丧方式。(2分)

儒家:遵守礼制,为父母守孝三年以报答父母抚育之恩。

墨家:提倡节葬,死者既葬,生者不必久哀,而应赶紧工作

⑵结合现实,简述你对儒家或墨家所倡导居丧方式的看法。(4分)

①儒家:孝乃仁之本,守孝三年并非只是一种形式,而是在内心表达对父母的感恩,也是培植仁心的过程。

②墨家:逝者已逝,生者不能因长期服丧而耽误生产劳动。

③

墨家薄葬短丧的观点的核心为节用利民,与当代提倡的“厚养薄葬”的观念趋同。

儒家提倡的“守孝三年”礼制在现代社会显然不现实,也没必要,但其不忘父母养育恩情的本意仍然值得肯定。