选择性必修1第三单元 法律与教化 单元练习题(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第三单元 法律与教化 单元练习题(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 212.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-24 14:43:16 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高中历史人教版选择性必修1第三单元练习题

一、单选题

考古工作者在睡虎地秦墓竹简中发现了“士伍”,他们有属于自己的生产资料和“家室、妻、子”。其中,有人欠政府的债,有人需向政府借器物使用,有人则沦为雇农、佃农,也有人拥有“臣妾、衣服、畜产”。据此可推知,秦代

A.

士兵是主要劳动力

B.

社会阶层呈现流动性

C.

政府征派赋役苛重

D.

自耕农阶层日趋瓦解

秦朝《厩苑律》规定官府定期对饲养的牛进行评比,优秀者奖励,低劣者处罚;汉朝有盗马盗牛律,“杀伤马牛,与盗同法”,处罚重至死刑。这反映了秦汉时期

A.

法律规定较为严酷

B.

政府重视农业生产

C.

社会治安状况较差

D.

牛耕技术更加成熟

北魏孝文帝,针对当时民间“长幼之叙乱”,要求地方官“推贤而长者”,教化当地百姓应做到:父慈、子孝、兄友、弟顺、夫和、妻柔,并将此作为地方官政绩考核的重要内容。这表明当时北魏

A.

以礼制加强对地方的治理

B.

德才为选官的主要标准

C.

注重官僚队伍的道德建设

D.

地方教育主要传授儒学

世界法律一般划分为五大法系:大陆法系,英美法系,阿拉伯法系,印度法系和中华法系。根据你对中国传统思想文化背景的了解,指出传统中华法系的特征是( )

A.

重私法和法典权威,明确立法与司法分工

B.

以礼入法,礼刑结合,国家确认家族法规

C.

以判例法为主要表现形式,宗教教规入法

D.

效法英美,中西结合,救亡图存色彩强烈

《唐律疏议》中规定:“诸殴伤妻者,减凡人二等(与普通人比减二等);死者,以凡人论。殴妾折伤以上,减妻二等。”这一规定本质上反映了()

A.

血缘亲疏

B.

男尊女卑

C.

妻妾有别

D.

引礼人法

《唐律疏议》对民间交易有相关规定:如大宗商品买卖,须订立“市券”之类的契约,并经官府“公验”。土地买卖,“皆须经所部官司申牒”;违者,“财没不追,地还本主”。据此可知唐代

A.

重农抑商政策有所松动

B.

注重维护正常经济秩序

C.

加强对经济的直接干预

D.

私法是法律的主要内容

法律和教化是社会治理的重要工具,下列礼法的先后顺序是

①子产“铸刑书”②《吕氏乡约》③《永徽律疏》④《圣谕广训》

A.

①②③④

B.

①③④②

C.

①③②④

D.

②①③④

中华法体系是与欧洲大陆法系、英美法系、伊斯兰法系、印度法系并立的世界五大法系之一。中华法系确立的标志是()

A.

韩非子提出“以法为教”“以吏为师”

B.

唐朝颁布《永徽律疏》,即《唐律疏议》

C.

魏晋时期出现律令儒家化的发展趋势

D.

明朝《大明律》开创了律例合编体例

钱穆先生指出“中国版图的恢廓,盖自秦时已奠其规模。近世言秦政,率斥其专制。然按实而论,秦人初创中国统一之新局,其所努力,亦均为当时事势所需,实未可一一深非也。”这一统一的变局还体现出()

A.

从宗法封建到帝制集权

B.

从礼乐治理到法律治理

C.

从血缘世袭到宗法世袭

D.

从世袭政治到官僚政治

有人认为,中国古代政洽从宗周时代的“礼仪政治”到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段,无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。这里“现代化”的内涵是

A.

从“人治”到“法治”

B.

从贵族政治到官僚政治

C.

国家管理渐趋制度化

D.

为民主政治奠定了基础

西方学者认为,罗马人的政治智慧胜过希腊人,罗马不但能进行征服,而且还能与被征服者分享征服的成果。这说明罗马( )

A.

延续希腊统治策略

B.

共和政体不断完善

C.

扩展公民权至全境

D.

宗教信仰趋于平等

罗马法规定:当某一土地所有主担心相邻土地的施工可能对自己造成损害时,他有权要求相邻土地的所有主或者施工者做出潜在损害保证,并以誓约方式提供赔偿担保……如果对方拒绝提供保证,后来又确实发生了损害,则裁判官允许受害者在诉讼时使用“潜在损害保证已经做出”程式维护个人利益。材料反映了罗马法( )

A.

具有一定的片面性

B.

存在随意性和主观性

C.

带有浓厚的原始性

D.

具有预见性和实用性

德国文学家歌德说,罗马法“如同一只潜入水下的鸭子,虽然一次次将自己隐藏于波光水影之下,但却从来没有消失,而且总是一次次抖擞精神地重新出现”。对此的正确理解应是,罗马法()

A.

是近代欧洲大陆国家法律的基础

B.

为欧洲近代社会确立了行为规范

C.

所维护的民主制度历史影响深远

D.

不断地改变了欧洲历史发展方向

1215年,因国王约翰随意征税,贵族起兵反抗,迫使约翰签署《大宪章》。《大宪章》规定,不经臣民同意,国王不得在规定的贡款之外征税;由25名贵族组成委员会,监督大宪章的执行;国王若违反规定,可对其进行制裁。这段材料主要说明《大宪章》(

)

A.

确立了议会至上的原则

B.

保护了贵族和教会权益

C.

体现了王权有限的原则

D.

体现了自由平等的精神

普通法是指在英国12世纪左右开始形成的一种以判例形式出现的法律。下列各项评述正确的是()

①是通行于全国的法律

②构成大陆法系的基础

③主要建立在日耳曼人习惯法基础上

④是诺曼王朝加强对地方控制的产物

A.

①②③

B.

①③④

C.

①③④

D.

②③④

有学者指出:基督教从一开始就是卑贱者——木匠、渔夫和造棚匠——的宗教,允诺把地位低的人擢升到高处,因而,它把各个阶层的人都吸收为教徒。随着基督教的发展,一些富人成了宗教的资助人,但其中坚力量依然是占罗马帝国总人口绝大多数的社会中下阶层。据此判断()

A.

基督教的灵魂得救观念赢得众多信徒

B.

基督教宣扬众信徒一律平等

C.

基督教否认罗马帝国内部的贫富悬殊

D.

基督教促进了罗马帝国的统一

被恩格斯称为“典型资产阶级社会的法典”的是

A.

《十二铜表法》

B.

《罗马民法大全》

C.

《大宪章》

D.

拿破仑法典

英国工业革命中,进行了法制化建设,废除了阻碍经济发展的一系列旧法令,如1834年颁布《济贫法修正案》,维持了资本主义自由劳动力市场;1842年颁布《矿井法》,1844年颁布《工厂法》,1846年废除《谷物法》,1847年颁布《十小时工作法》,1848年颁布《公共卫生法》,1849年废除《航海条例》,适应了资本主义发展。这些法律的颁布说明英国法制建设(

)

A.

引发英国的工业革命

B.

实现了居民自治管理

C.

促进了内阁制度形成

D.

为资产阶级利益服务

美国最高法院大法官道格拉斯指出:“正是程序决定了法治与随心所欲或反复无常的人治之间的大部分差异。坚定地遵守严格的法律程序,是我们实现法律面前人人平等的主要保证。”这体现了美国法律制度的特征是()

A.

程序公正原则

B.

无罪推定原则

C.

民主权利原则

D.

资产阶级原则

20世纪50年代,中国对高等院校进行大规模调整,以武汉的高校为例:1952年,武汉大学农学院从武汉大学分出,逐渐形成了华中农学院(华中农业大学前身);1958年,武汉大学机械系分出,参与组建华中工学院(华中科技大学前身);1954年,武汉大学水利学院分出,成立武汉水利学院。这一系列的调整

A.

提高了国民的科技素质

B.

适应了国家经济建设的需要

C.

改变了科技落后的面貌

D.

借鉴了美国教育模式的优点

时代精神是指每一个时代特有的普遍精神实质。新中国成立到改革开放前,中国面临着物质困乏、百废待兴的困难局面,这样的时代形成了具有特定内涵的时代精神。下列选项中,符合这一时代内涵的精神是

A.

挽救危机、求亡图存

B.

艰苦奋斗、发奋图强

C.

富强民主、文明和谐

D.

引领时代、开拓进取

1954年颁布的《中华人民共和国宪法》规定了人民群众用民主的方法选举产生全国人民代表大会和地方各级人民代表大会;对全国和地方各级人大代表,原选举单位和选民有权监督和依法随时撤换。这主要表明1954年宪法体现了

A.

人民民主原则

B.

民族平等原则

C.

过渡性的特点

D.

分权制衡原则

下列与党领导中国人民进行社会主义改造和全面建设社会主义有关的是()

①第一颗原子弹、氢弹试爆成功

②涌现出王进喜、焦裕禄、雷锋等英雄模范人物

③抗美援朝,保家卫国

④实施第一个五年计划

A.

①②③

B.

①②④

C.

①②③④

D.

②③④

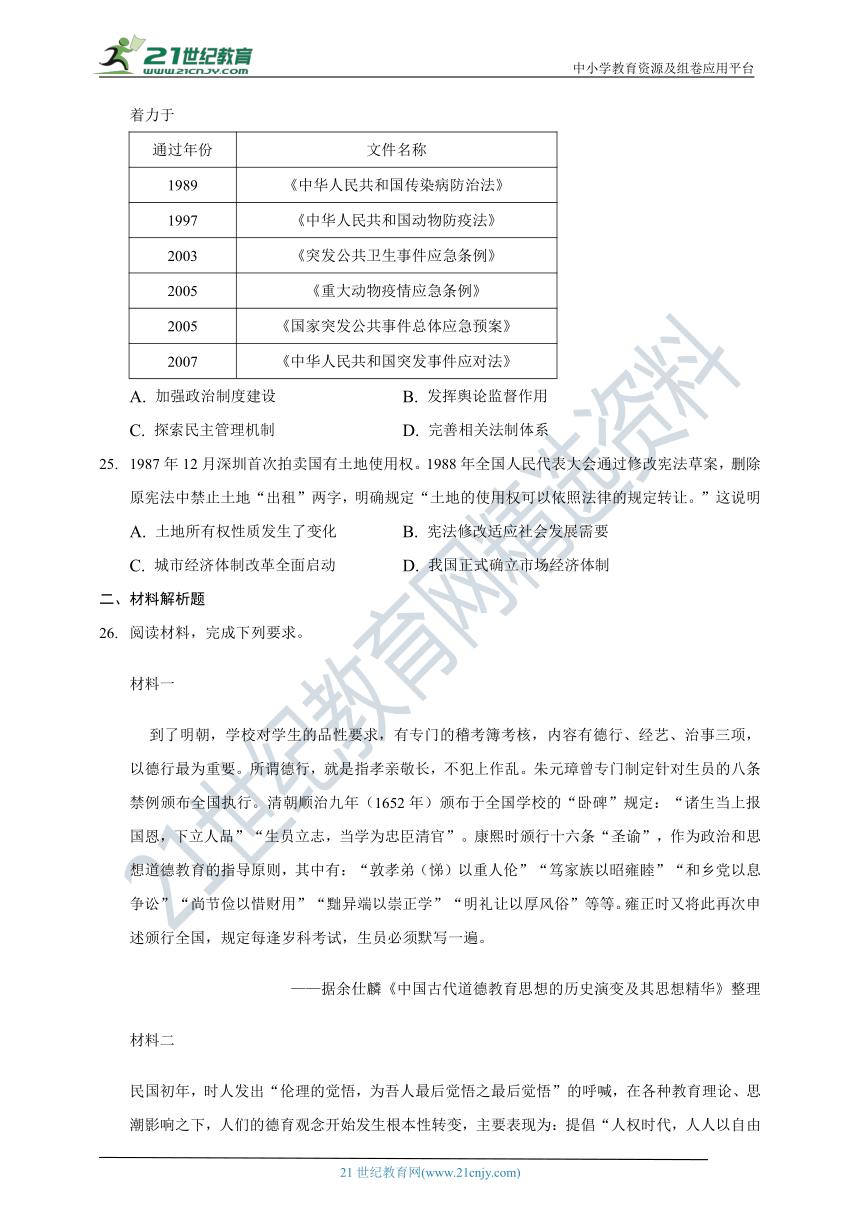

下表说明,随着改革开放不断深入,中国在应对自然灾害、公共卫生和社会安全等突发事件时,着力于

通过年份

文件名称

1989

《中华人民共和国传染病防治法》

1997

《中华人民共和国动物防疫法》

2003

《突发公共卫生事件应急条例》

2005

《重大动物疫情应急条例》

2005

《国家突发公共事件总体应急预案》

2007

《中华人民共和国突发事件应对法》

A.

加强政治制度建设

B.

发挥舆论监督作用

C.

探索民主管理机制

D.

完善相关法制体系

1987年12月深圳首次拍卖国有土地使用权。1988年全国人民代表大会通过修改宪法草案,删除原宪法中禁止土地“出租”两字,明确规定“土地的使用权可以依照法律的规定转让。”这说明

A.

土地所有权性质发生了变化

B.

宪法修改适应社会发展需要

C.

城市经济体制改革全面启动

D.

我国正式确立市场经济体制

二、材料解析题

阅读材料,完成下列要求。

材料一

???

到了明朝,学校对学生的品性要求,有专门的稽考簿考核,内容有德行、经艺、治事三项,以德行最为重要。所谓德行,就是指孝亲敬长,不犯上作乱。朱元璋曾专门制定针对生员的八条禁例颁布全国执行。清朝顺治九年(1652年)颁布于全国学校的“卧碑”规定:“诸生当上报国恩,下立人品”“生员立志,当学为忠臣清官”。康熙时颁行十六条“圣谕”,作为政治和思想道德教育的指导原则,其中有:“敦孝弟(悌)以重人伦”“笃家族以昭雍睦”“和乡党以息争讼”“尚节俭以惜财用”“黜异端以崇正学”“明礼让以厚风俗”等等。雍正时又将此再次申述颁行全国,规定每逢岁科考试,生员必须默写一遍。

???

——据余仕麟《中国古代道德教育思想的历史演变及其思想精华》整理

材料二

民国初年,时人发出“伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟”的呼喊,在各种教育理论、思潮影响之下,人们的德育观念开始发生根本性转变,主要表现为:提倡“人权时代,人人以自由生活为第一义”,建设“平民的道德”,面向全体国民、追求“平民人格”的实现成为新时期道德教育的理念;从“教育即生活”的思想出发,主张德育应当从儿童的生活经验出发,尊重和发挥儿童的道德自主性,“要知道处处有德育的机会,事事有德的意思,正不如到特定的地方去寻求”。这表明人们关于德育模式的主张,渐渐由伦理知识本位转向了社会生活本位。1919年4月,教育部教育调查会提由以“养成健全人格,发展共和精神”作为中华民国教育的新宗旨。这些新型的教育观念,对当时的教育实践产生了巨大影响,也一直深刻地影响着此后中国的德育思想和实践。

——据郑航《“五四”时期的文化革新与近代德育观念的转变》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,说明明清时期学校道德教育的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出民国初年道德教育观念的转变,并说明其时代价值。

阅读材料,回答问题。

材料一

?

?

?

?中国从战国开始,总能找到人、物、债、婚姻、继承等民法规范的影子,如魏国《法经》中的“杂法”、汉代《九章律》中的《户律》、唐代《唐律疏议》(中国现存最古老、最完整的封建刑事法典)中的《户婚律》。到了明清时期,更是出现了“田宅”、“婚姻”、“钱债”、“市厘”等若干篇章,如《大清律例·户律》“盗卖田宅”条:“凡盗卖、换易及冒认,及侵占他人田宅者,田一亩,屋一间以下,杖五十。田五亩,屋三间,加一等,杖八十,徒二年,系官者,各加二等。”

——摘编自项晓基《中国古代民法的再思考》等

材料二

?

?

?

?大革命前,法国法律都是用来保障封建贵族阶级利益的手段。法国的法律界线,分为南北两部分,南部是成文法区,北部是习惯法区,而且其法律内容多种多样。法国大革命初期,民众就呼吁政府建立一套完整系统的法律法规。拿破仑上台后积极推进立法工作,

1804年《拿破仑法典》推出,又称《法国民法典》。除《总则》外,分为三编,分别是:人法、物法和获取所有权法。其中“人法”是指对公民权力的规定,“物法”是指对各种财产所有权的规定,“获取”法是对各类财产获取权方法的规定,其中第8条规定所有法国人都享有民事权利。

——摘编自梅汝璈《拿破仑法典及其影响》等

(

1)根据材料一,概括中国古代民法发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代民法与《法国民法典》内容的相通之处,并分析1804年《法国民法典》出台的原因。

中古西欧是古典文化与文艺复兴这两个高峰之间的一段历史时期。阅读材料,回答问题。

材料一市民可以在城市里自由流动,这是市民享有的个人自由;市民可以随时向城市法庭提出诉讼请求和控告,这是司法自由;市民可以控制自己的财产,并随便处置它们,这是承认城市市民财产私有制。城市特许状最终确认了市民的身份自由,保障市民的人身安全,确认市民在城市中的土地自由使用权和所有权,免除市民各项封建赋税,确定市民享有某些特定的经济特权。

正如科恩所说:“在日耳曼人的观念中,服从不是无条件的,毋庸置疑,如果受到国王不公正的对待,每位成员都有权反抗和报复”。上帝关心个人的命运和灵魂得救,通过上帝拣选,每个追随上帝的人都可能成为天国的选民这样的观念移植到世俗领域,使他们有可能跳出一般尊卑荣辱观念,为维护个人的自由和尊严提供价值论基础。在中世纪,这种观念与罗马法中的个人权利思想元素一拍即合,逐渐融为一体。

--据侯建新《交融与创生:西欧文明的三个来源》等材料二具有封土的贵族都有庄园法庭之司法权,这在西欧是普遍的状况。由地主贵族、俗人或僧侣,男爵或主教或主持在一定的领土范围内,对那里所有的居民办理行政、征收赋税的制度,而国王被缩成一个阴影而已。

--据马克垚《西欧封建经济形态研究》

基督教不仅将一种新的信仰依系、价值观念和生活方式带给西方社会,他还将一种新的社团组织、社会秩序和权力结构嵌入罗马国家以及后来的西欧日耳曼社会,从而造成了西欧社会的二元分化:在同一社会共同体内,成长起相互平行的教权与王权。教权与王权是连体的双头鹰,因为其二元分化,产生相互的竞争、摩擦和厮杀;由于其共生于同一共同体,所以便相互依存,相互纠结,相互渗透,难解难分。

--据丛日云《在上帝和凯撒之间:基督教二元政治观与近代自由主义》

根据材料一,概括中古西欧个人拥有的“自由”并指出影响其产生的历史因素。

根据材料二,概括中古西欧社会的特点。

根据材料一、二并结合所学知识,分析中古西欧社会对近代西欧的影响。

新中国的历程中英雄辈出。请阅读材料回答问题。

材料一

第二章?

大地之子——李四光???

努力向学,蔚为国用;艰难回国路,满腔报国情;甩掉“贫油国”的帽子…………第四章?

袁隆平——杂交水稻之父???

动荡流离的童年;两次重大的选择;安江农校来了一位大学生;禾下乘凉梦成真第五章?

两弹元勋——邓稼先???

少年立伟志;西南联大物理系;娃娃博士;青春热血挥洒戈壁……

——摘编自刘世英《10位功勋人物的奇迹背后》

(1)依据材料一并结合所学,概括上述功勋人物共同的贡献和精神品质。

材料二?

2019年9月29日,中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在京隆重举行。习近平总书记向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。提出:今天受表彰的国家勋章和国家荣誉称号获得者,是千千万万为党和人民事业作出贡献的杰出人士的代表。他们身上生动体现了中华民族精神和社会主义核心价值观,他们的事迹和贡献将永远写在共和国史册上!崇尚英雄才会产生英雄,争做英雄才能英雄辈出。党和国家历来高度重视对英雄模范的表彰。今天我们以最高规格褒奖英雄模范,就是要弘扬他们身上展现的忠诚、执着、朴实的鲜明品格。……各级党委和政府要关心、关怀、关爱英雄模范,推动全社会敬仰英雄、学习英雄,用实际行动为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

——摘自2019年9月29日新华网

(2)依据材料二概括评选国家勋章和国家荣誉称号的意义。

答案和解析

1.【答案】B

【解答】

A.“士伍”并非士兵,农民是秦代主要劳动力,故不选A。

B.依据材料中的“有属于自己的生产资料”“家室、妻、子”等信息可知,“土伍”即自耕农,欠政府的债“借器物”“沦为雇农、佃农”“臣妾、衣服、畜产”表明部分自耕农向佃农或地主阶层转化,体现出社会阶层的流动性,故B正确。

C.秦代赋役苛重在题干秦简记载中没有体现,故不选C。

D.自耕农阶层是秦代农民阶级的重要组成部分,并未瓦解,故不选D。

故选B。

2.【答案】B

3.【答案】A

【解答】

A.题干中提到孝文帝针对“长幼之叙乱”,要求地方官“推贤而长者”,“父慈、子孝、兄友、弟顺、夫和、妻柔”,还依此作为考核官吏的重要依据,这说明孝文帝认识到“礼”对维护统治的积极作用,以礼制为行为规范加强对地方的管理,故

A正确。

B.题干信息不涉及选官制度,故排除B。

C.题干材料强调礼的教化作用和重要性而非官僚队伍的建设,故排除C。

D.题干部涉及地方教育的内容,故排除D。

故选A。

4.【答案】B

【解答】

B.依据所学可知,中华法系的特点有:第一,法律以君主意志为主;第二,礼教是法律的最高原则;第三,刑法发达,民法薄弱;第四,行政、司法合一。据此分析可以得出,故B项符合题意。

A.重私法和法典权威,明确立法与司法分工是西方英美法系的特点,A项与题意不符。

C.以判例法为主要表现形式是英美法系的特点,宗教教规入法是印度法系的特点,C项与题意不符。

效法英美,中西结合,救亡图存色彩强烈属于近代思想解放的特点,不是法系特点,D项与题意不符。

故选B。

5.【答案】D

【解答】

A.题干既体现了家族关系,又体现了法律的特征,不是强调血缘亲疏,故排除A。

B.题干是强调对妻和妾的不同态度,而不是强调男女的区别,故排除B。

C.妻妾有别是题干表面的现象,故排除C。

D.从题干可以看出妻妾有别体现了儒家伦理的特征等级,但同样要遵守法律的制约,这体现了法的特点,故D正确。

故选D。

6.【答案】B

【解答】

A.题干无法体现重农抑商政策有所松动,故A错误。

B.题干“《唐律疏议》对民间交易有相关规定:如大宗商品买卖……土地买卖”可知,《唐律疏议》中对民间交易有相关的法律规定,这说明唐代注重用法律来维护正常经济秩序,故B正确。

C.题干反映了唐代法律对民间交易的规定,无法说明政府加强对经济的直接干预,故C错误。

D.题干只涉及了《唐律疏议》对民间交易的有关规定,无法说明私法是法律的主要内容,故D错误。

???????故选B。

7.【答案】C

【解答】

①③②④.公元前536年3月,郑国执政子产将郑国的法律条文铸在象征诸侯权位的金属鼎上,向全社会公布,史称“铸刑书”,《永徽律疏》又称《唐律疏议》,是唐高宗李治永徽年间完成的一部极为重要的法典,北宋陕西蓝田吕氏兄弟创制的《吕氏乡约》是中国历史上最早的成文乡约,《圣谕广训》是雍正二年(1724年)出版的官修典籍,因此按照时间先后顺序排列正确的是①③②④。

故选C。

8.【答案】B

【解答】

B.《唐律疏议》是我国现存最早最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。唐律在亚洲法制史上占有重要地位,对东亚各国也产生了重大影响,故B正确。

ACD.综上,其余三项与题干要求不符合,故排除ACD。

???????故选B。

9.【答案】A

【解答】

?A.西周实行与分封制互为表里的具有政治性质的宗法制,秦朝建立起以皇权为中心的中央集权制度,与材料中“秦人初创中国统一之新局”相符,故A项正确。

B.法律治理只是秦朝确立的中央集权制度的一部分,与材料中“秦人初创中国统一之新局”不符,故B项错误。

C.宗法制以血缘关系维系,与材料中“秦人初创中国统一之新局”不符,故C项错误。

D.官僚政治只是秦朝确立的中央集权制度的一部分,与材料中“秦人初创中国统一之新局”不符,故D项错误。

故选B。

10.【答案】C

【解答】

A.此项表述不全面,只阐述了“法律控制手段”,故A错误。

B.“从贵族政治到官僚政治”说法本身正确,但没有体现出题干“法律控制手段”,故B错误。

C.从题干“从西周时期的‘礼仪政治’到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段”可知,中国古代政治制度的发展呈现从人治到法制、从贵族政治到官僚政治的制度化的发展,体现了?国家管理渐趋制度化,故C正确。

D.依据所学知识可知,大秦帝国时代建立了专制主义中央集权制度,并不是为民主政治奠定了基础,故D错误。

故选C。

?

11.【答案】C

【解析】根据材料“不但能进行征服,而且还能与被征服者分享征服的成果”并结合所学知识可知,为了适应罗马不断对外扩张的需要,罗马人制定了《万民法》,使得罗马的公民权范围不断扩大,由罗马公民扩展到罗马境内的一切自由民。因此,这说明罗马扩展公民权至全境,故C项正确;

材料中只涉及罗马的统治,无法看出其是否延续了希腊的统治策略,故A项错误;

B项不符合史实,罗马随着对外扩张由共和政体变成了帝制,而不是共和政体不断完善,故排除;

材料中只涉及罗马的统治,与宗教信仰关系不大,故D项错误。

故选:C。

本题考查罗马法,题干中的关键信息是“不但能进行征服,而且还能与被征服者分享征服的成果”。

本题主要通过罗马法来考查考生对基础知识的理解、调动与运用知识的能力和历史解释素养。

12.【答案】D

A、罗马法并没有体现“片面性”,排除A项;

B、材料没有体现“随意性”和“主观性”,而是法律制定的统一标准,排除B项;

C、原始性与落后性相伴存在,材料没有涉及原始、野蛮、简单、残暴的规定,排除C项;

D、根据题干材料中“可能会”“作出潜在损害保证”“后来确实发生”等信息,可知“潜在危害保证”是罗马法对将来会发生的“损害、侵权”而产生的矛盾纠纷提供了法律依据,所以体现了罗马法在内容上具有预见性,故D项正确。

故选:D。

本题主要考查的是罗马法。解答本题关键是准确解读材料,由材料可知,罗马法对将来会发生的“损害、侵权”而产生的矛盾纠纷提供了法律依据,所以体现了罗马法在内容上具有预见性。

本题旨在考查学生准确解读材料并调动运用已学知识分析问题的能力。罗马法的核心内容是承认财产神圣不可侵犯,保护公民的财产权。罗马法是各国立法遵循的范本(为立法提供了依据);奠定了近代欧洲法律体系的基础(罗马法又直接成为近代资产阶级法学的渊源和近现代法律的先驱);自然法的法律观念所蕴涵的人人平等原则已经成为全人类的共同追求。

13.【答案】A

【解答】

A.歌德认为,罗马法虽“一次次将自己隐藏于波光水影之下”,却“总是一次次抖擞精神地重新出现”,这说明罗马法奠定了近代欧洲大陆国家法律的基础,故A项符合题意。

B.该项与题意不符,故排除B。

C.罗马法维护的不是民主制度,故C项错误。

D.罗马法并不能不断改变欧洲历史的发展方向,故D项错误。

???????故选A。

14.【答案】C

【解答】

C.从题干可以看出是中世纪对王权的限制,体现了王权有限的原则,故C正确。

???????A.确立议会至上的原则应该是在英国光荣革命以后,故A错误。

B.题干重点是保护了贵族的利益,没有体现出保护教会的利益,故B错误。

D.题干反映的是贵族抵抗国王,没有体现出真正的自由平等的精神,故D错误。

故选C。

15.【答案】C

16.【答案】A

17.【答案】D

【解答】

D.结合所学可知,1804年拿破仑颁布了《法国民法典》,即拿破仑法典,体现了法律面前人人平等和私有财产不可侵犯等原则,确立了资本主义社会的立法规范,因此被称为“典型资产阶级社会的法典”,故D正确。

ABC.三部法律文件均颁布于近代以前,均不符合“资产阶级社会的法典”题意要求,故ABC错误。

???????故选D。

18.【答案】D

【解答】

A.相关法律是促进而非引发工业革命的发生,故不选A。

BC.题干内容没有涉及到内阁制度和基层居民自治管理,故不选BC。

D.题干中的系列法律是工业发展过程中英国议会颁布的,调整了工业革命发展中粮食供应、对外贸易、企业管理和公共卫生等方面的内容,是为促进工业革命的发展而颁布的,维护的必然是居统治地位的资产阶级的利益,故D正确。

故选D。

19.【答案】A

【解答】

A.从题干中“正是程序决定了法治与随心所欲或反复无常的人治之间的大部分差异。坚定地遵守严格的法律程序,是我们实现法律面前人人平等的主要保证。”明显可以看出是强调程序在保障民主方面的作用,体现出美国法律程序公正原则的特征,故A正确。

B.题干信息没有反映出无罪推定的原则,故不选B。

C.题干看不出民主权利的原则,故不选C。

D.题干信息没有涉及到资产阶级原则,故不选D。

故选A。

20.【答案】B

【解答】

B.题干反映了20世纪50年代我国高等院校出现了大规模的调整,创办了大量的理工科院校,以适应一五计划的工业化建设和大规模社会主义建设的需要,可见上述调整适应了国家经济建设的需要,故B正确。

A.20世纪50年代,高等教育的发展与一般国民的科技素质的提高无关,故A错误。

CD.两项所述均在题干信息无体现,故CD错误。

???????故选B。

21.【答案】B

22.【答案】A

【解答】

A.据材料可知,1954年宪法明确规定并保证国家的一切权力真正属于人民,人民有权监督国家机关和工作人员的工作,这主要体现了人民民主原则,故A正确。

BC.过渡性”“民族平等”在材料中没有体现,故不选BC。

D.材料没有涉及国家权力部门之间的分立与制衡,故不选D。

故选A。

23.【答案】B

24.【答案】D

【解答】

A.表格涉及到的法律文件主要不是在政治领域,故A错误。

B.表格信息没有体现出发挥舆论监督的作用,故B错误。

C.表格信息不是探索民主管理的机制,故C错误。

D.从表格信息可以看出,这些文件都是关于自然灾害,公共卫生以及社会安全等方面的法律规范,从而完善了我国的法律体系,故D正确。

故选D。

25.【答案】B

【解答】

???????A.土地的所有制性质没有发生变化,仍然是集体土地所有制,故排除A。

B.根据题干“土地的使用权可以依照法律的规定转让”结合所学可知,国有土地有偿使用,有利于完善社会主义市场经济体制,健全市场体系,充分发挥市场作用,适应了新时期中国经济体制变革的需要,故B正确。

C.题中并没有提及城市经济体制改革问题,故排除C。

D.1992年才提出建立社会主义市场经济体制的目标,且与题中描述不相关,故排除D。

?故选B。

26.【答案】(1)特点:统治者重视,以维护封建统治秩序为目的;宣扬儒家的纲常伦理;学校教育与社会教化相结合;鼓励修身律己;等等。

(2)转变:由宣扬封建纲常向追求民主共和转变(或答从崇尚圣贤向实现平民人格转变);由伦理知识本位向社会生活本位转变;由注重救化向尊重儿童自主转变。时代价值:冲击了封建思想统治地位,有利于民主共和观念的传播(或答有利于思想解放);推动了新文化运动的深入开展;推动了中国社会的近代化;推动了近代中国教育改革;有利于践行社会主义核心价值观(或答为社会主义建设培养合格人才)。

27.【答案】(1)特点:历史悠久;民法与刑法混杂,未成体系;内容日益丰富细化。

(2)相通之处:调整民事关系,保护民众合法权益;维护社会秩序与正义。原因:原有法律杂乱,标准不一;巩固法国大革命成果的需要(顺应资本主义发展的时代要求);争取民心,维护拿破仑统治的需要。

28.【答案】【小题1】“自由”:在城市里自由流动;司法自由;财产自由;身份自由;土地自由,享有某些特定的经济特权。(答出其中三点即得满分)因素:日耳曼人的观念;基督教思想移植到世俗领域;罗马法中个人权利元素。(答出其中两点即可)

【小题2】特点:封建领主在其领地内独立行使权力(或拥有司法、行政、赋税权力);基督教会拥有重要地位;教权与王权二元并行;王权较弱。(答出其中三点即可)

【小题3】影响:催生了西欧近代的民主宪政;孕育了近代自由主义思想;推动了西欧近代商品经济发展和资本主义萌芽出现。(答出其中两点即可)

29.【答案】(1)贡献:在科技领域取得了突破性的成果,改变了中国落后的状况。精神品质:爱国精神、无私奉献、敢于创新、不畏艰辛、坚持不懈。

(2)树立关心英雄、敬仰英雄、学习英雄的社会正气,传承英雄的优秀品格,弘扬民族精神和社会主义核心价值观,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神力量。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高中历史人教版选择性必修1第三单元练习题

一、单选题

考古工作者在睡虎地秦墓竹简中发现了“士伍”,他们有属于自己的生产资料和“家室、妻、子”。其中,有人欠政府的债,有人需向政府借器物使用,有人则沦为雇农、佃农,也有人拥有“臣妾、衣服、畜产”。据此可推知,秦代

A.

士兵是主要劳动力

B.

社会阶层呈现流动性

C.

政府征派赋役苛重

D.

自耕农阶层日趋瓦解

秦朝《厩苑律》规定官府定期对饲养的牛进行评比,优秀者奖励,低劣者处罚;汉朝有盗马盗牛律,“杀伤马牛,与盗同法”,处罚重至死刑。这反映了秦汉时期

A.

法律规定较为严酷

B.

政府重视农业生产

C.

社会治安状况较差

D.

牛耕技术更加成熟

北魏孝文帝,针对当时民间“长幼之叙乱”,要求地方官“推贤而长者”,教化当地百姓应做到:父慈、子孝、兄友、弟顺、夫和、妻柔,并将此作为地方官政绩考核的重要内容。这表明当时北魏

A.

以礼制加强对地方的治理

B.

德才为选官的主要标准

C.

注重官僚队伍的道德建设

D.

地方教育主要传授儒学

世界法律一般划分为五大法系:大陆法系,英美法系,阿拉伯法系,印度法系和中华法系。根据你对中国传统思想文化背景的了解,指出传统中华法系的特征是( )

A.

重私法和法典权威,明确立法与司法分工

B.

以礼入法,礼刑结合,国家确认家族法规

C.

以判例法为主要表现形式,宗教教规入法

D.

效法英美,中西结合,救亡图存色彩强烈

《唐律疏议》中规定:“诸殴伤妻者,减凡人二等(与普通人比减二等);死者,以凡人论。殴妾折伤以上,减妻二等。”这一规定本质上反映了()

A.

血缘亲疏

B.

男尊女卑

C.

妻妾有别

D.

引礼人法

《唐律疏议》对民间交易有相关规定:如大宗商品买卖,须订立“市券”之类的契约,并经官府“公验”。土地买卖,“皆须经所部官司申牒”;违者,“财没不追,地还本主”。据此可知唐代

A.

重农抑商政策有所松动

B.

注重维护正常经济秩序

C.

加强对经济的直接干预

D.

私法是法律的主要内容

法律和教化是社会治理的重要工具,下列礼法的先后顺序是

①子产“铸刑书”②《吕氏乡约》③《永徽律疏》④《圣谕广训》

A.

①②③④

B.

①③④②

C.

①③②④

D.

②①③④

中华法体系是与欧洲大陆法系、英美法系、伊斯兰法系、印度法系并立的世界五大法系之一。中华法系确立的标志是()

A.

韩非子提出“以法为教”“以吏为师”

B.

唐朝颁布《永徽律疏》,即《唐律疏议》

C.

魏晋时期出现律令儒家化的发展趋势

D.

明朝《大明律》开创了律例合编体例

钱穆先生指出“中国版图的恢廓,盖自秦时已奠其规模。近世言秦政,率斥其专制。然按实而论,秦人初创中国统一之新局,其所努力,亦均为当时事势所需,实未可一一深非也。”这一统一的变局还体现出()

A.

从宗法封建到帝制集权

B.

从礼乐治理到法律治理

C.

从血缘世袭到宗法世袭

D.

从世袭政治到官僚政治

有人认为,中国古代政洽从宗周时代的“礼仪政治”到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段,无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。这里“现代化”的内涵是

A.

从“人治”到“法治”

B.

从贵族政治到官僚政治

C.

国家管理渐趋制度化

D.

为民主政治奠定了基础

西方学者认为,罗马人的政治智慧胜过希腊人,罗马不但能进行征服,而且还能与被征服者分享征服的成果。这说明罗马( )

A.

延续希腊统治策略

B.

共和政体不断完善

C.

扩展公民权至全境

D.

宗教信仰趋于平等

罗马法规定:当某一土地所有主担心相邻土地的施工可能对自己造成损害时,他有权要求相邻土地的所有主或者施工者做出潜在损害保证,并以誓约方式提供赔偿担保……如果对方拒绝提供保证,后来又确实发生了损害,则裁判官允许受害者在诉讼时使用“潜在损害保证已经做出”程式维护个人利益。材料反映了罗马法( )

A.

具有一定的片面性

B.

存在随意性和主观性

C.

带有浓厚的原始性

D.

具有预见性和实用性

德国文学家歌德说,罗马法“如同一只潜入水下的鸭子,虽然一次次将自己隐藏于波光水影之下,但却从来没有消失,而且总是一次次抖擞精神地重新出现”。对此的正确理解应是,罗马法()

A.

是近代欧洲大陆国家法律的基础

B.

为欧洲近代社会确立了行为规范

C.

所维护的民主制度历史影响深远

D.

不断地改变了欧洲历史发展方向

1215年,因国王约翰随意征税,贵族起兵反抗,迫使约翰签署《大宪章》。《大宪章》规定,不经臣民同意,国王不得在规定的贡款之外征税;由25名贵族组成委员会,监督大宪章的执行;国王若违反规定,可对其进行制裁。这段材料主要说明《大宪章》(

)

A.

确立了议会至上的原则

B.

保护了贵族和教会权益

C.

体现了王权有限的原则

D.

体现了自由平等的精神

普通法是指在英国12世纪左右开始形成的一种以判例形式出现的法律。下列各项评述正确的是()

①是通行于全国的法律

②构成大陆法系的基础

③主要建立在日耳曼人习惯法基础上

④是诺曼王朝加强对地方控制的产物

A.

①②③

B.

①③④

C.

①③④

D.

②③④

有学者指出:基督教从一开始就是卑贱者——木匠、渔夫和造棚匠——的宗教,允诺把地位低的人擢升到高处,因而,它把各个阶层的人都吸收为教徒。随着基督教的发展,一些富人成了宗教的资助人,但其中坚力量依然是占罗马帝国总人口绝大多数的社会中下阶层。据此判断()

A.

基督教的灵魂得救观念赢得众多信徒

B.

基督教宣扬众信徒一律平等

C.

基督教否认罗马帝国内部的贫富悬殊

D.

基督教促进了罗马帝国的统一

被恩格斯称为“典型资产阶级社会的法典”的是

A.

《十二铜表法》

B.

《罗马民法大全》

C.

《大宪章》

D.

拿破仑法典

英国工业革命中,进行了法制化建设,废除了阻碍经济发展的一系列旧法令,如1834年颁布《济贫法修正案》,维持了资本主义自由劳动力市场;1842年颁布《矿井法》,1844年颁布《工厂法》,1846年废除《谷物法》,1847年颁布《十小时工作法》,1848年颁布《公共卫生法》,1849年废除《航海条例》,适应了资本主义发展。这些法律的颁布说明英国法制建设(

)

A.

引发英国的工业革命

B.

实现了居民自治管理

C.

促进了内阁制度形成

D.

为资产阶级利益服务

美国最高法院大法官道格拉斯指出:“正是程序决定了法治与随心所欲或反复无常的人治之间的大部分差异。坚定地遵守严格的法律程序,是我们实现法律面前人人平等的主要保证。”这体现了美国法律制度的特征是()

A.

程序公正原则

B.

无罪推定原则

C.

民主权利原则

D.

资产阶级原则

20世纪50年代,中国对高等院校进行大规模调整,以武汉的高校为例:1952年,武汉大学农学院从武汉大学分出,逐渐形成了华中农学院(华中农业大学前身);1958年,武汉大学机械系分出,参与组建华中工学院(华中科技大学前身);1954年,武汉大学水利学院分出,成立武汉水利学院。这一系列的调整

A.

提高了国民的科技素质

B.

适应了国家经济建设的需要

C.

改变了科技落后的面貌

D.

借鉴了美国教育模式的优点

时代精神是指每一个时代特有的普遍精神实质。新中国成立到改革开放前,中国面临着物质困乏、百废待兴的困难局面,这样的时代形成了具有特定内涵的时代精神。下列选项中,符合这一时代内涵的精神是

A.

挽救危机、求亡图存

B.

艰苦奋斗、发奋图强

C.

富强民主、文明和谐

D.

引领时代、开拓进取

1954年颁布的《中华人民共和国宪法》规定了人民群众用民主的方法选举产生全国人民代表大会和地方各级人民代表大会;对全国和地方各级人大代表,原选举单位和选民有权监督和依法随时撤换。这主要表明1954年宪法体现了

A.

人民民主原则

B.

民族平等原则

C.

过渡性的特点

D.

分权制衡原则

下列与党领导中国人民进行社会主义改造和全面建设社会主义有关的是()

①第一颗原子弹、氢弹试爆成功

②涌现出王进喜、焦裕禄、雷锋等英雄模范人物

③抗美援朝,保家卫国

④实施第一个五年计划

A.

①②③

B.

①②④

C.

①②③④

D.

②③④

下表说明,随着改革开放不断深入,中国在应对自然灾害、公共卫生和社会安全等突发事件时,着力于

通过年份

文件名称

1989

《中华人民共和国传染病防治法》

1997

《中华人民共和国动物防疫法》

2003

《突发公共卫生事件应急条例》

2005

《重大动物疫情应急条例》

2005

《国家突发公共事件总体应急预案》

2007

《中华人民共和国突发事件应对法》

A.

加强政治制度建设

B.

发挥舆论监督作用

C.

探索民主管理机制

D.

完善相关法制体系

1987年12月深圳首次拍卖国有土地使用权。1988年全国人民代表大会通过修改宪法草案,删除原宪法中禁止土地“出租”两字,明确规定“土地的使用权可以依照法律的规定转让。”这说明

A.

土地所有权性质发生了变化

B.

宪法修改适应社会发展需要

C.

城市经济体制改革全面启动

D.

我国正式确立市场经济体制

二、材料解析题

阅读材料,完成下列要求。

材料一

???

到了明朝,学校对学生的品性要求,有专门的稽考簿考核,内容有德行、经艺、治事三项,以德行最为重要。所谓德行,就是指孝亲敬长,不犯上作乱。朱元璋曾专门制定针对生员的八条禁例颁布全国执行。清朝顺治九年(1652年)颁布于全国学校的“卧碑”规定:“诸生当上报国恩,下立人品”“生员立志,当学为忠臣清官”。康熙时颁行十六条“圣谕”,作为政治和思想道德教育的指导原则,其中有:“敦孝弟(悌)以重人伦”“笃家族以昭雍睦”“和乡党以息争讼”“尚节俭以惜财用”“黜异端以崇正学”“明礼让以厚风俗”等等。雍正时又将此再次申述颁行全国,规定每逢岁科考试,生员必须默写一遍。

???

——据余仕麟《中国古代道德教育思想的历史演变及其思想精华》整理

材料二

民国初年,时人发出“伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟”的呼喊,在各种教育理论、思潮影响之下,人们的德育观念开始发生根本性转变,主要表现为:提倡“人权时代,人人以自由生活为第一义”,建设“平民的道德”,面向全体国民、追求“平民人格”的实现成为新时期道德教育的理念;从“教育即生活”的思想出发,主张德育应当从儿童的生活经验出发,尊重和发挥儿童的道德自主性,“要知道处处有德育的机会,事事有德的意思,正不如到特定的地方去寻求”。这表明人们关于德育模式的主张,渐渐由伦理知识本位转向了社会生活本位。1919年4月,教育部教育调查会提由以“养成健全人格,发展共和精神”作为中华民国教育的新宗旨。这些新型的教育观念,对当时的教育实践产生了巨大影响,也一直深刻地影响着此后中国的德育思想和实践。

——据郑航《“五四”时期的文化革新与近代德育观念的转变》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,说明明清时期学校道德教育的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出民国初年道德教育观念的转变,并说明其时代价值。

阅读材料,回答问题。

材料一

?

?

?

?中国从战国开始,总能找到人、物、债、婚姻、继承等民法规范的影子,如魏国《法经》中的“杂法”、汉代《九章律》中的《户律》、唐代《唐律疏议》(中国现存最古老、最完整的封建刑事法典)中的《户婚律》。到了明清时期,更是出现了“田宅”、“婚姻”、“钱债”、“市厘”等若干篇章,如《大清律例·户律》“盗卖田宅”条:“凡盗卖、换易及冒认,及侵占他人田宅者,田一亩,屋一间以下,杖五十。田五亩,屋三间,加一等,杖八十,徒二年,系官者,各加二等。”

——摘编自项晓基《中国古代民法的再思考》等

材料二

?

?

?

?大革命前,法国法律都是用来保障封建贵族阶级利益的手段。法国的法律界线,分为南北两部分,南部是成文法区,北部是习惯法区,而且其法律内容多种多样。法国大革命初期,民众就呼吁政府建立一套完整系统的法律法规。拿破仑上台后积极推进立法工作,

1804年《拿破仑法典》推出,又称《法国民法典》。除《总则》外,分为三编,分别是:人法、物法和获取所有权法。其中“人法”是指对公民权力的规定,“物法”是指对各种财产所有权的规定,“获取”法是对各类财产获取权方法的规定,其中第8条规定所有法国人都享有民事权利。

——摘编自梅汝璈《拿破仑法典及其影响》等

(

1)根据材料一,概括中国古代民法发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代民法与《法国民法典》内容的相通之处,并分析1804年《法国民法典》出台的原因。

中古西欧是古典文化与文艺复兴这两个高峰之间的一段历史时期。阅读材料,回答问题。

材料一市民可以在城市里自由流动,这是市民享有的个人自由;市民可以随时向城市法庭提出诉讼请求和控告,这是司法自由;市民可以控制自己的财产,并随便处置它们,这是承认城市市民财产私有制。城市特许状最终确认了市民的身份自由,保障市民的人身安全,确认市民在城市中的土地自由使用权和所有权,免除市民各项封建赋税,确定市民享有某些特定的经济特权。

正如科恩所说:“在日耳曼人的观念中,服从不是无条件的,毋庸置疑,如果受到国王不公正的对待,每位成员都有权反抗和报复”。上帝关心个人的命运和灵魂得救,通过上帝拣选,每个追随上帝的人都可能成为天国的选民这样的观念移植到世俗领域,使他们有可能跳出一般尊卑荣辱观念,为维护个人的自由和尊严提供价值论基础。在中世纪,这种观念与罗马法中的个人权利思想元素一拍即合,逐渐融为一体。

--据侯建新《交融与创生:西欧文明的三个来源》等材料二具有封土的贵族都有庄园法庭之司法权,这在西欧是普遍的状况。由地主贵族、俗人或僧侣,男爵或主教或主持在一定的领土范围内,对那里所有的居民办理行政、征收赋税的制度,而国王被缩成一个阴影而已。

--据马克垚《西欧封建经济形态研究》

基督教不仅将一种新的信仰依系、价值观念和生活方式带给西方社会,他还将一种新的社团组织、社会秩序和权力结构嵌入罗马国家以及后来的西欧日耳曼社会,从而造成了西欧社会的二元分化:在同一社会共同体内,成长起相互平行的教权与王权。教权与王权是连体的双头鹰,因为其二元分化,产生相互的竞争、摩擦和厮杀;由于其共生于同一共同体,所以便相互依存,相互纠结,相互渗透,难解难分。

--据丛日云《在上帝和凯撒之间:基督教二元政治观与近代自由主义》

根据材料一,概括中古西欧个人拥有的“自由”并指出影响其产生的历史因素。

根据材料二,概括中古西欧社会的特点。

根据材料一、二并结合所学知识,分析中古西欧社会对近代西欧的影响。

新中国的历程中英雄辈出。请阅读材料回答问题。

材料一

第二章?

大地之子——李四光???

努力向学,蔚为国用;艰难回国路,满腔报国情;甩掉“贫油国”的帽子…………第四章?

袁隆平——杂交水稻之父???

动荡流离的童年;两次重大的选择;安江农校来了一位大学生;禾下乘凉梦成真第五章?

两弹元勋——邓稼先???

少年立伟志;西南联大物理系;娃娃博士;青春热血挥洒戈壁……

——摘编自刘世英《10位功勋人物的奇迹背后》

(1)依据材料一并结合所学,概括上述功勋人物共同的贡献和精神品质。

材料二?

2019年9月29日,中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在京隆重举行。习近平总书记向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。提出:今天受表彰的国家勋章和国家荣誉称号获得者,是千千万万为党和人民事业作出贡献的杰出人士的代表。他们身上生动体现了中华民族精神和社会主义核心价值观,他们的事迹和贡献将永远写在共和国史册上!崇尚英雄才会产生英雄,争做英雄才能英雄辈出。党和国家历来高度重视对英雄模范的表彰。今天我们以最高规格褒奖英雄模范,就是要弘扬他们身上展现的忠诚、执着、朴实的鲜明品格。……各级党委和政府要关心、关怀、关爱英雄模范,推动全社会敬仰英雄、学习英雄,用实际行动为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

——摘自2019年9月29日新华网

(2)依据材料二概括评选国家勋章和国家荣誉称号的意义。

答案和解析

1.【答案】B

【解答】

A.“士伍”并非士兵,农民是秦代主要劳动力,故不选A。

B.依据材料中的“有属于自己的生产资料”“家室、妻、子”等信息可知,“土伍”即自耕农,欠政府的债“借器物”“沦为雇农、佃农”“臣妾、衣服、畜产”表明部分自耕农向佃农或地主阶层转化,体现出社会阶层的流动性,故B正确。

C.秦代赋役苛重在题干秦简记载中没有体现,故不选C。

D.自耕农阶层是秦代农民阶级的重要组成部分,并未瓦解,故不选D。

故选B。

2.【答案】B

3.【答案】A

【解答】

A.题干中提到孝文帝针对“长幼之叙乱”,要求地方官“推贤而长者”,“父慈、子孝、兄友、弟顺、夫和、妻柔”,还依此作为考核官吏的重要依据,这说明孝文帝认识到“礼”对维护统治的积极作用,以礼制为行为规范加强对地方的管理,故

A正确。

B.题干信息不涉及选官制度,故排除B。

C.题干材料强调礼的教化作用和重要性而非官僚队伍的建设,故排除C。

D.题干部涉及地方教育的内容,故排除D。

故选A。

4.【答案】B

【解答】

B.依据所学可知,中华法系的特点有:第一,法律以君主意志为主;第二,礼教是法律的最高原则;第三,刑法发达,民法薄弱;第四,行政、司法合一。据此分析可以得出,故B项符合题意。

A.重私法和法典权威,明确立法与司法分工是西方英美法系的特点,A项与题意不符。

C.以判例法为主要表现形式是英美法系的特点,宗教教规入法是印度法系的特点,C项与题意不符。

效法英美,中西结合,救亡图存色彩强烈属于近代思想解放的特点,不是法系特点,D项与题意不符。

故选B。

5.【答案】D

【解答】

A.题干既体现了家族关系,又体现了法律的特征,不是强调血缘亲疏,故排除A。

B.题干是强调对妻和妾的不同态度,而不是强调男女的区别,故排除B。

C.妻妾有别是题干表面的现象,故排除C。

D.从题干可以看出妻妾有别体现了儒家伦理的特征等级,但同样要遵守法律的制约,这体现了法的特点,故D正确。

故选D。

6.【答案】B

【解答】

A.题干无法体现重农抑商政策有所松动,故A错误。

B.题干“《唐律疏议》对民间交易有相关规定:如大宗商品买卖……土地买卖”可知,《唐律疏议》中对民间交易有相关的法律规定,这说明唐代注重用法律来维护正常经济秩序,故B正确。

C.题干反映了唐代法律对民间交易的规定,无法说明政府加强对经济的直接干预,故C错误。

D.题干只涉及了《唐律疏议》对民间交易的有关规定,无法说明私法是法律的主要内容,故D错误。

???????故选B。

7.【答案】C

【解答】

①③②④.公元前536年3月,郑国执政子产将郑国的法律条文铸在象征诸侯权位的金属鼎上,向全社会公布,史称“铸刑书”,《永徽律疏》又称《唐律疏议》,是唐高宗李治永徽年间完成的一部极为重要的法典,北宋陕西蓝田吕氏兄弟创制的《吕氏乡约》是中国历史上最早的成文乡约,《圣谕广训》是雍正二年(1724年)出版的官修典籍,因此按照时间先后顺序排列正确的是①③②④。

故选C。

8.【答案】B

【解答】

B.《唐律疏议》是我国现存最早最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。唐律在亚洲法制史上占有重要地位,对东亚各国也产生了重大影响,故B正确。

ACD.综上,其余三项与题干要求不符合,故排除ACD。

???????故选B。

9.【答案】A

【解答】

?A.西周实行与分封制互为表里的具有政治性质的宗法制,秦朝建立起以皇权为中心的中央集权制度,与材料中“秦人初创中国统一之新局”相符,故A项正确。

B.法律治理只是秦朝确立的中央集权制度的一部分,与材料中“秦人初创中国统一之新局”不符,故B项错误。

C.宗法制以血缘关系维系,与材料中“秦人初创中国统一之新局”不符,故C项错误。

D.官僚政治只是秦朝确立的中央集权制度的一部分,与材料中“秦人初创中国统一之新局”不符,故D项错误。

故选B。

10.【答案】C

【解答】

A.此项表述不全面,只阐述了“法律控制手段”,故A错误。

B.“从贵族政治到官僚政治”说法本身正确,但没有体现出题干“法律控制手段”,故B错误。

C.从题干“从西周时期的‘礼仪政治’到大秦帝国时代的郡县制、官僚制和法律控制手段”可知,中国古代政治制度的发展呈现从人治到法制、从贵族政治到官僚政治的制度化的发展,体现了?国家管理渐趋制度化,故C正确。

D.依据所学知识可知,大秦帝国时代建立了专制主义中央集权制度,并不是为民主政治奠定了基础,故D错误。

故选C。

?

11.【答案】C

【解析】根据材料“不但能进行征服,而且还能与被征服者分享征服的成果”并结合所学知识可知,为了适应罗马不断对外扩张的需要,罗马人制定了《万民法》,使得罗马的公民权范围不断扩大,由罗马公民扩展到罗马境内的一切自由民。因此,这说明罗马扩展公民权至全境,故C项正确;

材料中只涉及罗马的统治,无法看出其是否延续了希腊的统治策略,故A项错误;

B项不符合史实,罗马随着对外扩张由共和政体变成了帝制,而不是共和政体不断完善,故排除;

材料中只涉及罗马的统治,与宗教信仰关系不大,故D项错误。

故选:C。

本题考查罗马法,题干中的关键信息是“不但能进行征服,而且还能与被征服者分享征服的成果”。

本题主要通过罗马法来考查考生对基础知识的理解、调动与运用知识的能力和历史解释素养。

12.【答案】D

A、罗马法并没有体现“片面性”,排除A项;

B、材料没有体现“随意性”和“主观性”,而是法律制定的统一标准,排除B项;

C、原始性与落后性相伴存在,材料没有涉及原始、野蛮、简单、残暴的规定,排除C项;

D、根据题干材料中“可能会”“作出潜在损害保证”“后来确实发生”等信息,可知“潜在危害保证”是罗马法对将来会发生的“损害、侵权”而产生的矛盾纠纷提供了法律依据,所以体现了罗马法在内容上具有预见性,故D项正确。

故选:D。

本题主要考查的是罗马法。解答本题关键是准确解读材料,由材料可知,罗马法对将来会发生的“损害、侵权”而产生的矛盾纠纷提供了法律依据,所以体现了罗马法在内容上具有预见性。

本题旨在考查学生准确解读材料并调动运用已学知识分析问题的能力。罗马法的核心内容是承认财产神圣不可侵犯,保护公民的财产权。罗马法是各国立法遵循的范本(为立法提供了依据);奠定了近代欧洲法律体系的基础(罗马法又直接成为近代资产阶级法学的渊源和近现代法律的先驱);自然法的法律观念所蕴涵的人人平等原则已经成为全人类的共同追求。

13.【答案】A

【解答】

A.歌德认为,罗马法虽“一次次将自己隐藏于波光水影之下”,却“总是一次次抖擞精神地重新出现”,这说明罗马法奠定了近代欧洲大陆国家法律的基础,故A项符合题意。

B.该项与题意不符,故排除B。

C.罗马法维护的不是民主制度,故C项错误。

D.罗马法并不能不断改变欧洲历史的发展方向,故D项错误。

???????故选A。

14.【答案】C

【解答】

C.从题干可以看出是中世纪对王权的限制,体现了王权有限的原则,故C正确。

???????A.确立议会至上的原则应该是在英国光荣革命以后,故A错误。

B.题干重点是保护了贵族的利益,没有体现出保护教会的利益,故B错误。

D.题干反映的是贵族抵抗国王,没有体现出真正的自由平等的精神,故D错误。

故选C。

15.【答案】C

16.【答案】A

17.【答案】D

【解答】

D.结合所学可知,1804年拿破仑颁布了《法国民法典》,即拿破仑法典,体现了法律面前人人平等和私有财产不可侵犯等原则,确立了资本主义社会的立法规范,因此被称为“典型资产阶级社会的法典”,故D正确。

ABC.三部法律文件均颁布于近代以前,均不符合“资产阶级社会的法典”题意要求,故ABC错误。

???????故选D。

18.【答案】D

【解答】

A.相关法律是促进而非引发工业革命的发生,故不选A。

BC.题干内容没有涉及到内阁制度和基层居民自治管理,故不选BC。

D.题干中的系列法律是工业发展过程中英国议会颁布的,调整了工业革命发展中粮食供应、对外贸易、企业管理和公共卫生等方面的内容,是为促进工业革命的发展而颁布的,维护的必然是居统治地位的资产阶级的利益,故D正确。

故选D。

19.【答案】A

【解答】

A.从题干中“正是程序决定了法治与随心所欲或反复无常的人治之间的大部分差异。坚定地遵守严格的法律程序,是我们实现法律面前人人平等的主要保证。”明显可以看出是强调程序在保障民主方面的作用,体现出美国法律程序公正原则的特征,故A正确。

B.题干信息没有反映出无罪推定的原则,故不选B。

C.题干看不出民主权利的原则,故不选C。

D.题干信息没有涉及到资产阶级原则,故不选D。

故选A。

20.【答案】B

【解答】

B.题干反映了20世纪50年代我国高等院校出现了大规模的调整,创办了大量的理工科院校,以适应一五计划的工业化建设和大规模社会主义建设的需要,可见上述调整适应了国家经济建设的需要,故B正确。

A.20世纪50年代,高等教育的发展与一般国民的科技素质的提高无关,故A错误。

CD.两项所述均在题干信息无体现,故CD错误。

???????故选B。

21.【答案】B

22.【答案】A

【解答】

A.据材料可知,1954年宪法明确规定并保证国家的一切权力真正属于人民,人民有权监督国家机关和工作人员的工作,这主要体现了人民民主原则,故A正确。

BC.过渡性”“民族平等”在材料中没有体现,故不选BC。

D.材料没有涉及国家权力部门之间的分立与制衡,故不选D。

故选A。

23.【答案】B

24.【答案】D

【解答】

A.表格涉及到的法律文件主要不是在政治领域,故A错误。

B.表格信息没有体现出发挥舆论监督的作用,故B错误。

C.表格信息不是探索民主管理的机制,故C错误。

D.从表格信息可以看出,这些文件都是关于自然灾害,公共卫生以及社会安全等方面的法律规范,从而完善了我国的法律体系,故D正确。

故选D。

25.【答案】B

【解答】

???????A.土地的所有制性质没有发生变化,仍然是集体土地所有制,故排除A。

B.根据题干“土地的使用权可以依照法律的规定转让”结合所学可知,国有土地有偿使用,有利于完善社会主义市场经济体制,健全市场体系,充分发挥市场作用,适应了新时期中国经济体制变革的需要,故B正确。

C.题中并没有提及城市经济体制改革问题,故排除C。

D.1992年才提出建立社会主义市场经济体制的目标,且与题中描述不相关,故排除D。

?故选B。

26.【答案】(1)特点:统治者重视,以维护封建统治秩序为目的;宣扬儒家的纲常伦理;学校教育与社会教化相结合;鼓励修身律己;等等。

(2)转变:由宣扬封建纲常向追求民主共和转变(或答从崇尚圣贤向实现平民人格转变);由伦理知识本位向社会生活本位转变;由注重救化向尊重儿童自主转变。时代价值:冲击了封建思想统治地位,有利于民主共和观念的传播(或答有利于思想解放);推动了新文化运动的深入开展;推动了中国社会的近代化;推动了近代中国教育改革;有利于践行社会主义核心价值观(或答为社会主义建设培养合格人才)。

27.【答案】(1)特点:历史悠久;民法与刑法混杂,未成体系;内容日益丰富细化。

(2)相通之处:调整民事关系,保护民众合法权益;维护社会秩序与正义。原因:原有法律杂乱,标准不一;巩固法国大革命成果的需要(顺应资本主义发展的时代要求);争取民心,维护拿破仑统治的需要。

28.【答案】【小题1】“自由”:在城市里自由流动;司法自由;财产自由;身份自由;土地自由,享有某些特定的经济特权。(答出其中三点即得满分)因素:日耳曼人的观念;基督教思想移植到世俗领域;罗马法中个人权利元素。(答出其中两点即可)

【小题2】特点:封建领主在其领地内独立行使权力(或拥有司法、行政、赋税权力);基督教会拥有重要地位;教权与王权二元并行;王权较弱。(答出其中三点即可)

【小题3】影响:催生了西欧近代的民主宪政;孕育了近代自由主义思想;推动了西欧近代商品经济发展和资本主义萌芽出现。(答出其中两点即可)

29.【答案】(1)贡献:在科技领域取得了突破性的成果,改变了中国落后的状况。精神品质:爱国精神、无私奉献、敢于创新、不畏艰辛、坚持不懈。

(2)树立关心英雄、敬仰英雄、学习英雄的社会正气,传承英雄的优秀品格,弘扬民族精神和社会主义核心价值观,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神力量。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理