山西省忻州市2011-2012学年高一上学期期末联考语文(B)试题

文档属性

| 名称 | 山西省忻州市2011-2012学年高一上学期期末联考语文(B)试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 167.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-01-30 10:29:51 | ||

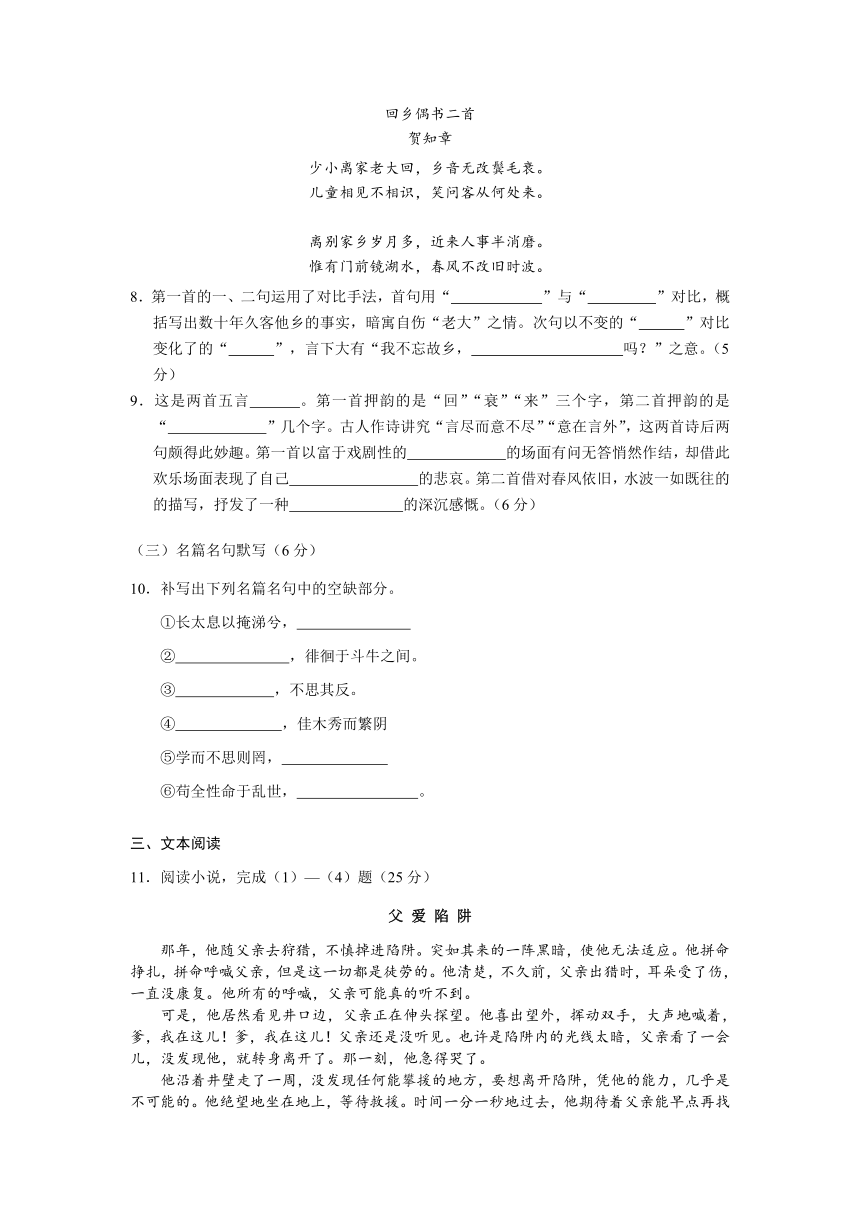

图片预览

文档简介

山西省忻州市2011-2012学年高一上学期期末联考语文(B)试题

本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。第Ⅰ卷共70分,第Ⅱ卷共80分,满分150分,考试时间为120分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必用0.5mm黑色中性笔,将学校名称、姓名、班级、准考证号填写在试题和答题卡上。

2.请把答案做在答题卡上,交卷时只交答题卡,不交试题,答案写在试题上无效。

第I卷 阅读题

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

文艺创作走进“微”时代?

“自打微博横空出世,你写个信要是超过140个字,你都发不出去!谁有空去看你伤春悲秋?”

一位网友的感慨,折射出微博在当下的流行程度。

作为一种新媒体,近两年微博的发展可谓“神速”。中国互联网络信息中心近期发布的《第28次中国互联网络发展状况统计报告》显示,2011年上半年,我国微博用户数量从6311万快速增长到1.95亿,半年增幅高达208.9%。

某种程度上,庞大的微博用户群体,宣告了一个“微”时代的到来,人们在140个字的篇幅内乐此不疲地写着、读着、评论、转发,并恍然发现,仅仅通过百余字,就可以很好地实现信息传递乃至情感沟通。

微博的东风,不仅吹来了“微”观念的普及,也催生出微小说、微电影、微视频等新鲜事物。一方面,寥寥数语并不妨碍一篇微小说完成人物的塑造与情绪的表达,90秒的时长同样可以演绎一个情节紧凑的电影故事;另一方面,手机、电纸书等阅读终端,让人们得以充分利用各种时间“碎片”,微小说、微电影等恰好在“体型”上契合了人们即时消费的诉求。

第一篇微小说出自何人之手,答案莫衷一是,但今年以来,一些网站举办的微小说大赛、微电影节,着实激发出网友们的原创热情。草根力量的参与,让这些传统文艺形式的“微缩版”在语言和内容上与当下社会靠得更近。无论是反映一种社会现象,还是传递某种情绪,微小说、微电影往往能在一定程度上扣动一些人的心弦,引来共鸣。有人由此认为,微小说扩大影响范围是不可阻挡的,这将在一定程度上改变我国的文学“地图”。

然而在一些人看来,微小说并不是完全意义上的新生事物。确切地说,它是短篇小说的一个“品种”,是网络时代背景下对汉语文字之美的回归。140个字的限制,逼迫作者锤炼语言,去掉繁复的形容词、副词,文字因此简洁、干净、有张力。一如阿·托尔斯泰所言:“小小说是训练作家最好的学校。”

对于目前由《老男孩》等掀起的微电影热潮,一些业内人士认为,微电影突破了传统电影“高高在上”的姿态,把注意力更多地放在小人物、小命运、小细节或是虚构“悬念”“奇观”等方面。

无论各方观点如何,微小说、微电影能否健康持续发展,避免昙花一现,关键还在于能否在有限的表现空间里真正给人以阅读、观影的愉悦,反映当下社会现象,留给人们回味的空间,震颤受众的心灵。这也是文艺创作的本意所在。

(新华网北京2011年08月07日专电,有改动)

1.不属于微博这种文化传播方式在当下社会流行程度之高的表现的一项是

A.作为一种新媒体,近两年微博的发展可谓“神速”。2011年上半年,我国微博用户数量从6311万快速增长到1.95亿,半年增幅高达208.9%。

B.手机、电纸书等阅读终端,让人们得以充分利用各种时间“碎片”,而微小说、微电影等恰好在“体型”上满足了人们即时消费的诉求。

C.一些业内人士认为,微电影突破了传统电影“高高在上”的姿态,把注意力更多地放在小人物、小命运、小细节或是虚构“悬念”“奇观”等方面。

D.有人认为,微小说扩大自己的影响范围的趋势是不可阻挡的,这将在一定程度上改变我国的文学“地图”。

2.下列关于“微”的含义的解说,不准确的一项是

A.指当下流行的文化传播方式给人的微妙的心灵感受。

B.指微博要求以一百多字表情达意的短小精练的特点。

C.指微小说以寥寥数语完成人物的塑造与情绪的表达。

D.指微电影以几十秒的时长演绎一个情节紧凑的故事。

3.下列关于文意的解说不准确的一项是

A.“自打微博横空出世,你写个信要是超过140个字,你都发不出去!”这句话鲜明地表示出现代人对于真情的冷漠、网络对于情感表达的负面影响。

B.手机、电纸书等阅读终端,让人们能够充分利用各种时间“碎片”,微小说、微电影等恰好在“体型”上满足了人们即时消费的诉求。

C.一些业内人士认为,微电影突破了传统电影“高高在上”的姿态,把注意力更多地放在小人物、小命运、小细节或是虚构“悬念”“奇观”等方面。

D.有些人认为,确切地说,微小说仍是短篇小说的一个“品种”。字数的限制使作者必须锤炼语言,去掉繁复的修饰,文字因此简洁、有张力。

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4-7题。

齐攻鲁,至其郊,望见野妇人抱一儿、携一儿而行。军且及之,弃其所抱,抱其所携而走于山。儿随而啼,妇人疾行不顾。齐将问儿曰:“走者尔母耶?”曰:“是也。”“母所抱者谁也?”曰:“不知也。”

齐将乃追之。军士引弓将射之,曰:“止!不止,吾将射尔。”妇人乃还。齐将问之曰:“所抱者谁也?所弃者谁也?”妇人对曰:“所抱者,妾兄之子也;弃者,妾之子也。见军之至,将及于追,力不能两护,故弃妾之子。”齐将曰:“子之于母,其亲爱也,痛甚于心,今释之而反抱兄之子,何也?”妇人曰:“己之子,私爱也。兄之子,公义也。夫背公义而向私爱,亡兄子而存妾子,幸而得免,则鲁君不吾畜,大夫不吾养,庶民国人不吾与也。夫如是,则胁肩无所容(没有容身之所),而累足无所履也(没有迈步之地)。子虽痛乎,独谓义何(虽然很心疼儿子,但道义上能怎么办呢)?故忍弃子而行义。不能无义而视鲁国。”

于是齐将案兵而止(按兵不动),使人言于齐君曰:“鲁未可伐。乃至于境,山泽之妇人耳,犹知持节行义,不以私害公,而况于朝臣士大夫乎?请还。”齐君许之。鲁君闻之,赐束帛百端,号曰“义姑姊”。

4.下列各句中加点字的解释有误的一项是

A.军且及之 及:赶上

B.妇人疾行不顾 顾:考虑

C.今释之而反抱兄之子 释:丢弃

D.不能无义而视鲁国 视:面对

5.全都能直接表现妇人良好品德的一组是

①“母所抱者谁也?”曰:“不知也。”②儿随而啼,妇人疾行不顾 ③妇人对曰:“所抱者,妾兄之子也;弃者,妾之子也……”④己之子,私爱也。兄之子,公义也。⑤故忍弃子而行义。不能无义而视鲁国⑥山泽之妇人耳,犹知持节行义,不以私害公

A.①②⑥ B.①③⑤ C.③④⑥ D.②④⑤

6.以下对文段分析和概括有误的一项是

A.齐国军队在入侵鲁国时,连在山野行走的妇孺也不放过,足见其残暴无行。后在妇人高尚道德情操的影响和感召下,放弃了对鲁国的侵略。

B.妇人对两小儿的态度,看似违背常情,实则符合社会大义,并因此震动了侵略者。

C.妇人弃私爱而向公义,当然是因其具有良好的道德自觉,同时也与强大有力的社会道德舆论环境有关。

D.一个山野妇人的无心之举解救了鲁国的危难,从中可以看出深藏民心的良好的道德情操的巨大力量,这也就是今天所说的“软实力”。

7.翻译上面文言选文中画线的句子。(10分)

(1)弃其所抱,抱其所携而走于山。

译:

(2)力不能两护,故弃妾之子。

译:

(3)山泽之妇人耳,犹知持节行义,不以私害公。

译:

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面的唐诗,回答8-9题。

回乡偶书二首

贺知章

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

离别家乡岁月多,近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,春风不改旧时波。

8.第一首的一、二句运用了对比手法,首句用“ ”与“ ”对比,概括写出数十年久客他乡的事实,暗寓自伤“老大”之情。次句以不变的“ ”对比变化了的“ ”,言下大有“我不忘故乡, 吗?”之意。(5分)

9.这是两首五言 。第一首押韵的是“回”“衰”“来”三个字,第二首押韵的是“ ”几个字。古人作诗讲究“言尽而意不尽”“意在言外”,这两首诗后两句颇得此妙趣。第一首以富于戏剧性的 的场面有问无答悄然作结,却借此欢乐场面表现了自己 的悲哀。第二首借对春风依旧,水波一如既往的 的描写,抒发了一种 的深沉感慨。(6分)

(三)名篇名句默写(6分)

10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

①长太息以掩涕兮,

② ,徘徊于斗牛之间。

③ ,不思其反。

④ ,佳木秀而繁阴

⑤学而不思则罔,

⑥苟全性命于乱世, 。

三、文本阅读

11.阅读小说,完成(1)—(4)题(25分)

父 爱 陷 阱

那年,他随父亲去狩猎,不慎掉进陷阱。突如其来的一阵黑暗,使他无法适应。他拼命挣扎,拼命呼喊父亲,但是这一切都是徒劳的。他清楚,不久前,父亲出猎时,耳朵受了伤,一直没康复。他所有的呼喊,父亲可能真的听不到。

可是,他居然看见井口边,父亲正在伸头探望。他喜出望外,挥动双手,大声地喊着,爹,我在这儿!爹,我在这儿!父亲还是没听见。也许是陷阱内的光线太暗,父亲看了一会儿,没发现他,就转身离开了。那一刻,他急得哭了。

他沿着井壁走了一周,没发现任何能攀援的地方,要想离开陷阱,凭他的能力,几乎是不可能的。他绝望地坐在地上,等待救援。时间一分一秒地过去,他期待着父亲能早点再找到这里,并能发现他。

井下昏暗潮湿,坐在井底,他感到了阵阵寒意。更糟糕的是,他感觉肚子前所未有地饥饿。父亲一时找不到他,可能回村里喊救兵了。他意识到,即使父亲能以最快的速度赶回来,也需要两天的时间,那么,他能坚持两天吗?而他现在唯一能做的,只有耐心地等待。

周边非常安静,他知道,夜幕开始降临了。忽然,他听到一阵窸窸窣窣的声音,好像是井边的草丛在响,可能是危险动物向井边靠近了。他无法想象,即使是一只常见的獾子,跟他同时窝在一个陷阱内,后果也难以接受。更何况在森林里,危险的动物不计其数。

他提起警觉,掏出那把猎刀,作好了随时跟动物拼命的准备。幸运的是那声音一会儿又消失了——动物可能转个方向离开了。他松了一口气,再次坐到地上。

没多久,困意向他袭来,他闭上了眼睛。忽然那声音再次响起,他重新提高了警惕。他意识到,在井内比在任何地方都危险,他没有退路,他必须时刻保持清醒。但是坚持不了多久,他又松懈了,只有听到井口的声音,他才又振作起来。

夜深了,他不再指望父亲能来救他。如果父亲真的不来,那么,他将永远被困在井内。对于他来说,等待或许才是最危险的。想到这里,他再次站起来,沿着井壁寻找出路。他发现,井壁其实都是些松软的泥土,他掏出猎刀,在井壁上挖出阶梯,挖一步,向上爬一步。他相信,只要他能坚持住,不久就可以爬出陷阱。

他终于成功了!当他爬到井口时,黎明的霞光正照射过来,明亮而美丽。他几乎耗尽了所有力气,一屁股坐在草地上。

突然,他一跃而起,好像踩上了毒蛇一般——他发现了父亲!父亲竟然就站在一棵大树后面,静静地看着他,身边的草丛凌乱不堪。那一刻,他几乎气晕了——父亲竟然一直守在井口,任由他在井内痛苦地挣扎。他没想到父亲竟然如此冷漠绝情。

父亲满脸憔悴,看到他,显得非常兴奋,赶忙跑过来拥抱他。他一把将父亲推开,气急败坏地说,我没有你这个见死不救的父亲!

父亲伸出的手僵住了,愣了愣,显得很愧疚。父亲说,对不起。

他说,你知道,我在井里多么期盼着你来救我;而你,竟然就一直守在井口看着我痛苦。

父亲说,我知道你掉入陷阱,但是,我也知道,凭你的能力,能顺利爬出陷阱。因为井壁的土质很松软,只要有把猎刀就能顺利爬出来,而你身上就有一把猎刀。整个晚上,我守在井口,一步不敢离开,因为随时会有动物靠近陷阱。为了提醒你,我不得不用脚踩草丛,制造声音,幸运的是,昨天晚上一直没有任何动物出现。我知道,你习惯了等待救助,但是,更多的情况下,你等不到救援你必须学会自救!这便是我挖这口陷阱的初衷。

他的双眼湿润了,他理解了父亲的苦心。他扑进父亲怀里,说,爹,对不起!父亲拥抱着他,开心地笑了。

那年,他才十三岁,却一夜间成熟得像个老猎人。

(1)从“不慎掉进陷阱”到“爬到井口”,“他”经历了一个艰难的成长变化过程,这个过程可以分为三个阶段,请根据提示简要概括。(4分)

① ②警觉地应对危险 ③

(2)文中说,第二天早晨父亲已是“满脸憔悴”,结合故事情节说说父亲“满脸憔悴”有哪些原因。(6分)

答:

(3)父亲说,“为了提醒你,我不得不用脚踩草丛,制造声音”,文章在前面为此埋下了哪几处伏笔?(6分)

答:

(4)文中父亲教育孩子采用的是怎样的方式?结合文章内容和生活实际,说说你对这种教育方式的看法。(9分)

答:

第Ⅱ卷 表达题

四、语言文字运用(20分)

12.下列各句中加点的成语使用不恰当的一句是(3分)

A.几个小时前发生的那一幕,就像是一场梦,让人不可思议。

B.他们母子俩相依为命二十多年,感情很深。母亲去世那天,他长歌当哭,涕泗交流,在场的人无不为之动容。

C.国家主席胡锦涛进农户、下车间,察民情、访民意,同干部群众回顾峥嵘岁月,重温火红历史,共商发展大计。

D.星海音乐厅一早就门庭若市,不少市民携老带幼,翘首等待即将到来的花船。

13.下列各项中没有语病的一项是(3分)

A.路透社报道:由于美国民主党和共和党分岐,美国国会参议院针对中国人民币汇率的投票时间推迟至下周二举行。

B.“占领华尔街”抗议活动进入第19日,活动继续发酵,已延伸高校校园,在最新发起的“占领高校”运动中,号召全美高校学生5日下午加入上街游行的队伍。

C.丹麦政府从10月1日起,对所有饱和脂肪含量超过2.3%的食品征收“肥胖税”,希望通过借此法律推动国民健康水平,降低肥胖人口比例。

D.为避免瑞郎衰退,瑞士央行周二为飙升的瑞郎汇率设定上限,此举震惊市场,重创了使用瑞郎避险的投资者信心,瑞郎应声暴跌8%。

14.将下列句子组合成语意连贯、合乎逻辑的一段话,最恰当的一项是(3分)

①有一些远虑,可以预见也可以预作筹划,不妨就预作筹划,以解除近忧。

②不过,远虑是无穷尽的,必须适可而止。

③有一些远虑,可以预见却无法预作筹划,那就暂且搁下吧,车到山前必有路,何必让它提前成为近忧。

④总之,应该尽量少往自己的心里搁忧虑,保持轻松和光明的心境。

⑤还有一些远虑,完全不能预见,那就更不必总是怀着一种莫名之忧,自己折磨自己了。

⑥中国人喜欢说:人无远虑,必有近忧。这固然不错。

A.①③⑤④⑥② B.⑥①③⑤④②

C.⑥②①③⑤④ D.①③⑤④②⑥

15.指出并改正下面漫画中语言不得体之处。(6分)

答:把 改为 。

把 改为 。

把 改为 。

16.小夏参观某一处古代的建筑物时,抄录了其中四副对联。若依“联语内容与处所功能相应”的原则推测,则甲、乙、丙、丁对应的处所分别是(5分)

【甲】 六礼未成转眼洞房花烛,五经不读霎时金榜题名

【乙】 饱德饫和真福食,肴仁馔义即养生

【丙】 洗砚鱼吞墨,烹茶鹤避烟

【丁】 琴瑟春常在,芝兰德自馨

A 寝室 B书房 C厨房 D戏台

答:【甲】 【乙】 【丙】 【丁】

五、写作(60分)

17.根据下面的材料,按要求写一篇作文。

学校研究性学习小组进行了一次“什么是幸福”的社会调查活动,调查记录显示:

(1)三轮车夫:有钱就是幸福。 (2)勿忙的白领:有闲就是幸福。

(3)下岗工人:有工作就是幸福。(4)失去双亲的人:父母健在就是幸福。

(5)捡破烂的人:多捡些垃圾就是幸福。 (6)高考落榜生:考上大学就是幸福。

(7)双目失明的姑娘:能重见光明就是幸福。

(8)椅上的瘫痪病人:站起来就是幸福。

(9)高三老师:每周放一天假就是幸福。

(10)小学生:妈妈能带我上公园玩就是幸福。

请你在理解调查材料的基础上,选择适当的角度写一篇文章,立意自定,题目自拟,文体不限,不套作,不抄袭,700字左右。

忻州市2011-2012学年第一学期高中联考试题

高一语文(B类)参考答案及评分参考

8.首句用“少小离家”与“老大回”对比,概括写出数十年久客他乡的事实,暗寓自伤“老大”之情。次句以不变的“乡音”对比变化了的“鬓毛”,言下大有“我不忘故乡,故乡可还认得我吗”之意。(答出对比的表现即可,每空1分)

9.绝句,“多、磨、波”,第一首以富于戏剧性的儿童笑问的场面有问无答悄然作结,却借此欢乐场面表现了自己的老迈衰颓与反主为宾的悲哀。第二首借对春风依旧水波一如既往的镜湖的描写,抒写了一种“物是人非”的深沉感慨。(意思对即可。每空1分。)

10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

①哀民生之多艰②月出于东山之上③信誓旦旦④野芳发而幽香

⑤思而不学则殆⑥不求闻达于诸侯

12.B(长歌当哭,指用写文章代替哭泣。在这里是望文生义。)

13.D(A残缺谓语动词“存在”,“时间推迟至下周二举行”不妥,去掉“举行”,B“延伸”为不及物动词,后面残缺介词“至”,最后一个分句缺乏主语,应加“组织者”,或去掉“在……中”,C“通过”和“借”重复,取其一,“推动国民健康水平”搭配错误,应为“提高”)

14.(3分)C

15.把“小女”改成“令嫒”,把“高寿”改成“多大”,把“令嫒”改成“小女”。(6分)

16.(甲:戏台,由“转眼”“霎时”可以看出。乙:厨房,由“福食”“养生”并联系前面内容可见是置于厨房的警戒联。丙:书房,由“洗砚”“烹茶”“鹤”可以判定。丁:寝室,由“琴瑟”“芝兰”可以判定。答对一处1分,全对给5分)

17.作文(60分)

一等文:55分左右浮动。感情真挚,主题深刻,构思精巧;观点鲜明健康,论证有理有据;叙事清晰,故事性强,形象富有特征。

二等文:50分左右浮动。真实可信,主题比较深刻,结构严谨;观点明确健康,有论证过程,材料稍陈旧;叙事完整,有一定的故事性。

三等文:45分左右。基本真实,主题成立,比较完整;堆砌材料,不能很好论证观点,论据单一空洞。

四等文:36分以下。其中言辞偏激者,0分;只写标题者,3分;只写一二百字者,只有开头,或因潦草难以辨认的文章,18—24分;字数接近要求,可是文章语句不够通顺等情况,或抄袭文,可给28—32分。跑题文章有优点者,36分。

文言文参考译文:

令媛今年三岁了。

本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。第Ⅰ卷共70分,第Ⅱ卷共80分,满分150分,考试时间为120分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必用0.5mm黑色中性笔,将学校名称、姓名、班级、准考证号填写在试题和答题卡上。

2.请把答案做在答题卡上,交卷时只交答题卡,不交试题,答案写在试题上无效。

第I卷 阅读题

一、现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

文艺创作走进“微”时代?

“自打微博横空出世,你写个信要是超过140个字,你都发不出去!谁有空去看你伤春悲秋?”

一位网友的感慨,折射出微博在当下的流行程度。

作为一种新媒体,近两年微博的发展可谓“神速”。中国互联网络信息中心近期发布的《第28次中国互联网络发展状况统计报告》显示,2011年上半年,我国微博用户数量从6311万快速增长到1.95亿,半年增幅高达208.9%。

某种程度上,庞大的微博用户群体,宣告了一个“微”时代的到来,人们在140个字的篇幅内乐此不疲地写着、读着、评论、转发,并恍然发现,仅仅通过百余字,就可以很好地实现信息传递乃至情感沟通。

微博的东风,不仅吹来了“微”观念的普及,也催生出微小说、微电影、微视频等新鲜事物。一方面,寥寥数语并不妨碍一篇微小说完成人物的塑造与情绪的表达,90秒的时长同样可以演绎一个情节紧凑的电影故事;另一方面,手机、电纸书等阅读终端,让人们得以充分利用各种时间“碎片”,微小说、微电影等恰好在“体型”上契合了人们即时消费的诉求。

第一篇微小说出自何人之手,答案莫衷一是,但今年以来,一些网站举办的微小说大赛、微电影节,着实激发出网友们的原创热情。草根力量的参与,让这些传统文艺形式的“微缩版”在语言和内容上与当下社会靠得更近。无论是反映一种社会现象,还是传递某种情绪,微小说、微电影往往能在一定程度上扣动一些人的心弦,引来共鸣。有人由此认为,微小说扩大影响范围是不可阻挡的,这将在一定程度上改变我国的文学“地图”。

然而在一些人看来,微小说并不是完全意义上的新生事物。确切地说,它是短篇小说的一个“品种”,是网络时代背景下对汉语文字之美的回归。140个字的限制,逼迫作者锤炼语言,去掉繁复的形容词、副词,文字因此简洁、干净、有张力。一如阿·托尔斯泰所言:“小小说是训练作家最好的学校。”

对于目前由《老男孩》等掀起的微电影热潮,一些业内人士认为,微电影突破了传统电影“高高在上”的姿态,把注意力更多地放在小人物、小命运、小细节或是虚构“悬念”“奇观”等方面。

无论各方观点如何,微小说、微电影能否健康持续发展,避免昙花一现,关键还在于能否在有限的表现空间里真正给人以阅读、观影的愉悦,反映当下社会现象,留给人们回味的空间,震颤受众的心灵。这也是文艺创作的本意所在。

(新华网北京2011年08月07日专电,有改动)

1.不属于微博这种文化传播方式在当下社会流行程度之高的表现的一项是

A.作为一种新媒体,近两年微博的发展可谓“神速”。2011年上半年,我国微博用户数量从6311万快速增长到1.95亿,半年增幅高达208.9%。

B.手机、电纸书等阅读终端,让人们得以充分利用各种时间“碎片”,而微小说、微电影等恰好在“体型”上满足了人们即时消费的诉求。

C.一些业内人士认为,微电影突破了传统电影“高高在上”的姿态,把注意力更多地放在小人物、小命运、小细节或是虚构“悬念”“奇观”等方面。

D.有人认为,微小说扩大自己的影响范围的趋势是不可阻挡的,这将在一定程度上改变我国的文学“地图”。

2.下列关于“微”的含义的解说,不准确的一项是

A.指当下流行的文化传播方式给人的微妙的心灵感受。

B.指微博要求以一百多字表情达意的短小精练的特点。

C.指微小说以寥寥数语完成人物的塑造与情绪的表达。

D.指微电影以几十秒的时长演绎一个情节紧凑的故事。

3.下列关于文意的解说不准确的一项是

A.“自打微博横空出世,你写个信要是超过140个字,你都发不出去!”这句话鲜明地表示出现代人对于真情的冷漠、网络对于情感表达的负面影响。

B.手机、电纸书等阅读终端,让人们能够充分利用各种时间“碎片”,微小说、微电影等恰好在“体型”上满足了人们即时消费的诉求。

C.一些业内人士认为,微电影突破了传统电影“高高在上”的姿态,把注意力更多地放在小人物、小命运、小细节或是虚构“悬念”“奇观”等方面。

D.有些人认为,确切地说,微小说仍是短篇小说的一个“品种”。字数的限制使作者必须锤炼语言,去掉繁复的修饰,文字因此简洁、有张力。

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4-7题。

齐攻鲁,至其郊,望见野妇人抱一儿、携一儿而行。军且及之,弃其所抱,抱其所携而走于山。儿随而啼,妇人疾行不顾。齐将问儿曰:“走者尔母耶?”曰:“是也。”“母所抱者谁也?”曰:“不知也。”

齐将乃追之。军士引弓将射之,曰:“止!不止,吾将射尔。”妇人乃还。齐将问之曰:“所抱者谁也?所弃者谁也?”妇人对曰:“所抱者,妾兄之子也;弃者,妾之子也。见军之至,将及于追,力不能两护,故弃妾之子。”齐将曰:“子之于母,其亲爱也,痛甚于心,今释之而反抱兄之子,何也?”妇人曰:“己之子,私爱也。兄之子,公义也。夫背公义而向私爱,亡兄子而存妾子,幸而得免,则鲁君不吾畜,大夫不吾养,庶民国人不吾与也。夫如是,则胁肩无所容(没有容身之所),而累足无所履也(没有迈步之地)。子虽痛乎,独谓义何(虽然很心疼儿子,但道义上能怎么办呢)?故忍弃子而行义。不能无义而视鲁国。”

于是齐将案兵而止(按兵不动),使人言于齐君曰:“鲁未可伐。乃至于境,山泽之妇人耳,犹知持节行义,不以私害公,而况于朝臣士大夫乎?请还。”齐君许之。鲁君闻之,赐束帛百端,号曰“义姑姊”。

4.下列各句中加点字的解释有误的一项是

A.军且及之 及:赶上

B.妇人疾行不顾 顾:考虑

C.今释之而反抱兄之子 释:丢弃

D.不能无义而视鲁国 视:面对

5.全都能直接表现妇人良好品德的一组是

①“母所抱者谁也?”曰:“不知也。”②儿随而啼,妇人疾行不顾 ③妇人对曰:“所抱者,妾兄之子也;弃者,妾之子也……”④己之子,私爱也。兄之子,公义也。⑤故忍弃子而行义。不能无义而视鲁国⑥山泽之妇人耳,犹知持节行义,不以私害公

A.①②⑥ B.①③⑤ C.③④⑥ D.②④⑤

6.以下对文段分析和概括有误的一项是

A.齐国军队在入侵鲁国时,连在山野行走的妇孺也不放过,足见其残暴无行。后在妇人高尚道德情操的影响和感召下,放弃了对鲁国的侵略。

B.妇人对两小儿的态度,看似违背常情,实则符合社会大义,并因此震动了侵略者。

C.妇人弃私爱而向公义,当然是因其具有良好的道德自觉,同时也与强大有力的社会道德舆论环境有关。

D.一个山野妇人的无心之举解救了鲁国的危难,从中可以看出深藏民心的良好的道德情操的巨大力量,这也就是今天所说的“软实力”。

7.翻译上面文言选文中画线的句子。(10分)

(1)弃其所抱,抱其所携而走于山。

译:

(2)力不能两护,故弃妾之子。

译:

(3)山泽之妇人耳,犹知持节行义,不以私害公。

译:

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面的唐诗,回答8-9题。

回乡偶书二首

贺知章

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

离别家乡岁月多,近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,春风不改旧时波。

8.第一首的一、二句运用了对比手法,首句用“ ”与“ ”对比,概括写出数十年久客他乡的事实,暗寓自伤“老大”之情。次句以不变的“ ”对比变化了的“ ”,言下大有“我不忘故乡, 吗?”之意。(5分)

9.这是两首五言 。第一首押韵的是“回”“衰”“来”三个字,第二首押韵的是“ ”几个字。古人作诗讲究“言尽而意不尽”“意在言外”,这两首诗后两句颇得此妙趣。第一首以富于戏剧性的 的场面有问无答悄然作结,却借此欢乐场面表现了自己 的悲哀。第二首借对春风依旧,水波一如既往的 的描写,抒发了一种 的深沉感慨。(6分)

(三)名篇名句默写(6分)

10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

①长太息以掩涕兮,

② ,徘徊于斗牛之间。

③ ,不思其反。

④ ,佳木秀而繁阴

⑤学而不思则罔,

⑥苟全性命于乱世, 。

三、文本阅读

11.阅读小说,完成(1)—(4)题(25分)

父 爱 陷 阱

那年,他随父亲去狩猎,不慎掉进陷阱。突如其来的一阵黑暗,使他无法适应。他拼命挣扎,拼命呼喊父亲,但是这一切都是徒劳的。他清楚,不久前,父亲出猎时,耳朵受了伤,一直没康复。他所有的呼喊,父亲可能真的听不到。

可是,他居然看见井口边,父亲正在伸头探望。他喜出望外,挥动双手,大声地喊着,爹,我在这儿!爹,我在这儿!父亲还是没听见。也许是陷阱内的光线太暗,父亲看了一会儿,没发现他,就转身离开了。那一刻,他急得哭了。

他沿着井壁走了一周,没发现任何能攀援的地方,要想离开陷阱,凭他的能力,几乎是不可能的。他绝望地坐在地上,等待救援。时间一分一秒地过去,他期待着父亲能早点再找到这里,并能发现他。

井下昏暗潮湿,坐在井底,他感到了阵阵寒意。更糟糕的是,他感觉肚子前所未有地饥饿。父亲一时找不到他,可能回村里喊救兵了。他意识到,即使父亲能以最快的速度赶回来,也需要两天的时间,那么,他能坚持两天吗?而他现在唯一能做的,只有耐心地等待。

周边非常安静,他知道,夜幕开始降临了。忽然,他听到一阵窸窸窣窣的声音,好像是井边的草丛在响,可能是危险动物向井边靠近了。他无法想象,即使是一只常见的獾子,跟他同时窝在一个陷阱内,后果也难以接受。更何况在森林里,危险的动物不计其数。

他提起警觉,掏出那把猎刀,作好了随时跟动物拼命的准备。幸运的是那声音一会儿又消失了——动物可能转个方向离开了。他松了一口气,再次坐到地上。

没多久,困意向他袭来,他闭上了眼睛。忽然那声音再次响起,他重新提高了警惕。他意识到,在井内比在任何地方都危险,他没有退路,他必须时刻保持清醒。但是坚持不了多久,他又松懈了,只有听到井口的声音,他才又振作起来。

夜深了,他不再指望父亲能来救他。如果父亲真的不来,那么,他将永远被困在井内。对于他来说,等待或许才是最危险的。想到这里,他再次站起来,沿着井壁寻找出路。他发现,井壁其实都是些松软的泥土,他掏出猎刀,在井壁上挖出阶梯,挖一步,向上爬一步。他相信,只要他能坚持住,不久就可以爬出陷阱。

他终于成功了!当他爬到井口时,黎明的霞光正照射过来,明亮而美丽。他几乎耗尽了所有力气,一屁股坐在草地上。

突然,他一跃而起,好像踩上了毒蛇一般——他发现了父亲!父亲竟然就站在一棵大树后面,静静地看着他,身边的草丛凌乱不堪。那一刻,他几乎气晕了——父亲竟然一直守在井口,任由他在井内痛苦地挣扎。他没想到父亲竟然如此冷漠绝情。

父亲满脸憔悴,看到他,显得非常兴奋,赶忙跑过来拥抱他。他一把将父亲推开,气急败坏地说,我没有你这个见死不救的父亲!

父亲伸出的手僵住了,愣了愣,显得很愧疚。父亲说,对不起。

他说,你知道,我在井里多么期盼着你来救我;而你,竟然就一直守在井口看着我痛苦。

父亲说,我知道你掉入陷阱,但是,我也知道,凭你的能力,能顺利爬出陷阱。因为井壁的土质很松软,只要有把猎刀就能顺利爬出来,而你身上就有一把猎刀。整个晚上,我守在井口,一步不敢离开,因为随时会有动物靠近陷阱。为了提醒你,我不得不用脚踩草丛,制造声音,幸运的是,昨天晚上一直没有任何动物出现。我知道,你习惯了等待救助,但是,更多的情况下,你等不到救援你必须学会自救!这便是我挖这口陷阱的初衷。

他的双眼湿润了,他理解了父亲的苦心。他扑进父亲怀里,说,爹,对不起!父亲拥抱着他,开心地笑了。

那年,他才十三岁,却一夜间成熟得像个老猎人。

(1)从“不慎掉进陷阱”到“爬到井口”,“他”经历了一个艰难的成长变化过程,这个过程可以分为三个阶段,请根据提示简要概括。(4分)

① ②警觉地应对危险 ③

(2)文中说,第二天早晨父亲已是“满脸憔悴”,结合故事情节说说父亲“满脸憔悴”有哪些原因。(6分)

答:

(3)父亲说,“为了提醒你,我不得不用脚踩草丛,制造声音”,文章在前面为此埋下了哪几处伏笔?(6分)

答:

(4)文中父亲教育孩子采用的是怎样的方式?结合文章内容和生活实际,说说你对这种教育方式的看法。(9分)

答:

第Ⅱ卷 表达题

四、语言文字运用(20分)

12.下列各句中加点的成语使用不恰当的一句是(3分)

A.几个小时前发生的那一幕,就像是一场梦,让人不可思议。

B.他们母子俩相依为命二十多年,感情很深。母亲去世那天,他长歌当哭,涕泗交流,在场的人无不为之动容。

C.国家主席胡锦涛进农户、下车间,察民情、访民意,同干部群众回顾峥嵘岁月,重温火红历史,共商发展大计。

D.星海音乐厅一早就门庭若市,不少市民携老带幼,翘首等待即将到来的花船。

13.下列各项中没有语病的一项是(3分)

A.路透社报道:由于美国民主党和共和党分岐,美国国会参议院针对中国人民币汇率的投票时间推迟至下周二举行。

B.“占领华尔街”抗议活动进入第19日,活动继续发酵,已延伸高校校园,在最新发起的“占领高校”运动中,号召全美高校学生5日下午加入上街游行的队伍。

C.丹麦政府从10月1日起,对所有饱和脂肪含量超过2.3%的食品征收“肥胖税”,希望通过借此法律推动国民健康水平,降低肥胖人口比例。

D.为避免瑞郎衰退,瑞士央行周二为飙升的瑞郎汇率设定上限,此举震惊市场,重创了使用瑞郎避险的投资者信心,瑞郎应声暴跌8%。

14.将下列句子组合成语意连贯、合乎逻辑的一段话,最恰当的一项是(3分)

①有一些远虑,可以预见也可以预作筹划,不妨就预作筹划,以解除近忧。

②不过,远虑是无穷尽的,必须适可而止。

③有一些远虑,可以预见却无法预作筹划,那就暂且搁下吧,车到山前必有路,何必让它提前成为近忧。

④总之,应该尽量少往自己的心里搁忧虑,保持轻松和光明的心境。

⑤还有一些远虑,完全不能预见,那就更不必总是怀着一种莫名之忧,自己折磨自己了。

⑥中国人喜欢说:人无远虑,必有近忧。这固然不错。

A.①③⑤④⑥② B.⑥①③⑤④②

C.⑥②①③⑤④ D.①③⑤④②⑥

15.指出并改正下面漫画中语言不得体之处。(6分)

答:把 改为 。

把 改为 。

把 改为 。

16.小夏参观某一处古代的建筑物时,抄录了其中四副对联。若依“联语内容与处所功能相应”的原则推测,则甲、乙、丙、丁对应的处所分别是(5分)

【甲】 六礼未成转眼洞房花烛,五经不读霎时金榜题名

【乙】 饱德饫和真福食,肴仁馔义即养生

【丙】 洗砚鱼吞墨,烹茶鹤避烟

【丁】 琴瑟春常在,芝兰德自馨

A 寝室 B书房 C厨房 D戏台

答:【甲】 【乙】 【丙】 【丁】

五、写作(60分)

17.根据下面的材料,按要求写一篇作文。

学校研究性学习小组进行了一次“什么是幸福”的社会调查活动,调查记录显示:

(1)三轮车夫:有钱就是幸福。 (2)勿忙的白领:有闲就是幸福。

(3)下岗工人:有工作就是幸福。(4)失去双亲的人:父母健在就是幸福。

(5)捡破烂的人:多捡些垃圾就是幸福。 (6)高考落榜生:考上大学就是幸福。

(7)双目失明的姑娘:能重见光明就是幸福。

(8)椅上的瘫痪病人:站起来就是幸福。

(9)高三老师:每周放一天假就是幸福。

(10)小学生:妈妈能带我上公园玩就是幸福。

请你在理解调查材料的基础上,选择适当的角度写一篇文章,立意自定,题目自拟,文体不限,不套作,不抄袭,700字左右。

忻州市2011-2012学年第一学期高中联考试题

高一语文(B类)参考答案及评分参考

8.首句用“少小离家”与“老大回”对比,概括写出数十年久客他乡的事实,暗寓自伤“老大”之情。次句以不变的“乡音”对比变化了的“鬓毛”,言下大有“我不忘故乡,故乡可还认得我吗”之意。(答出对比的表现即可,每空1分)

9.绝句,“多、磨、波”,第一首以富于戏剧性的儿童笑问的场面有问无答悄然作结,却借此欢乐场面表现了自己的老迈衰颓与反主为宾的悲哀。第二首借对春风依旧水波一如既往的镜湖的描写,抒写了一种“物是人非”的深沉感慨。(意思对即可。每空1分。)

10.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

①哀民生之多艰②月出于东山之上③信誓旦旦④野芳发而幽香

⑤思而不学则殆⑥不求闻达于诸侯

12.B(长歌当哭,指用写文章代替哭泣。在这里是望文生义。)

13.D(A残缺谓语动词“存在”,“时间推迟至下周二举行”不妥,去掉“举行”,B“延伸”为不及物动词,后面残缺介词“至”,最后一个分句缺乏主语,应加“组织者”,或去掉“在……中”,C“通过”和“借”重复,取其一,“推动国民健康水平”搭配错误,应为“提高”)

14.(3分)C

15.把“小女”改成“令嫒”,把“高寿”改成“多大”,把“令嫒”改成“小女”。(6分)

16.(甲:戏台,由“转眼”“霎时”可以看出。乙:厨房,由“福食”“养生”并联系前面内容可见是置于厨房的警戒联。丙:书房,由“洗砚”“烹茶”“鹤”可以判定。丁:寝室,由“琴瑟”“芝兰”可以判定。答对一处1分,全对给5分)

17.作文(60分)

一等文:55分左右浮动。感情真挚,主题深刻,构思精巧;观点鲜明健康,论证有理有据;叙事清晰,故事性强,形象富有特征。

二等文:50分左右浮动。真实可信,主题比较深刻,结构严谨;观点明确健康,有论证过程,材料稍陈旧;叙事完整,有一定的故事性。

三等文:45分左右。基本真实,主题成立,比较完整;堆砌材料,不能很好论证观点,论据单一空洞。

四等文:36分以下。其中言辞偏激者,0分;只写标题者,3分;只写一二百字者,只有开头,或因潦草难以辨认的文章,18—24分;字数接近要求,可是文章语句不够通顺等情况,或抄袭文,可给28—32分。跑题文章有优点者,36分。

文言文参考译文:

令媛今年三岁了。

同课章节目录