第9课 宋代经济的发展 教案

图片预览

文档简介

教案

教学基本信息

课题

宋代经济的发展

学科

历史

学段:初中

年级

七年级

教材

书名:七年级下册出版社:人民教育出版社

教学目标及教学重点、难点

1.教学目标:

(1)了解宋代农业、手工业、商业的发展情况;初步了解农业、手工业、商业三者之间内在的关系。

(2)解读《耕获图》、《耕织图》、《清明上河图》和《宋代棉花和茶树的种植》、《宋代丝织业和制瓷业的发展》等图片和地图,掌握解读历史图片、历史地图的方法;能够运用文字、图片等不同类型的史料,对南方农业发展的原因进行多角度探究,形成对该问题更全面、丰富的历史解释。能够运用海船的考古实物,提取相关信息,得出相应的结论,增强史料实证的意识。

(3)认识宋朝农业、手工业、商业领先世界的成就,激发民族自豪感。

2.教学重点:宋代经济发展的表现

3.教学难点:南方经济发展的原因

教学过程(表格描述)

教学环节

主要教学活动

设置意图

导入:

一、农业的发展

二、手工业的兴盛

三、商业贸易的繁荣

小结

1

同学们大家好,今天我们要学习的内容是统编版教材七年级下册宋代经济的发展。

2

我们先来看这样一段材料:法国著名的历史学家谢和耐先生在自己的《南宋社会生活史》一书中写下了这样一段话:(南宋)在社会生活、艺术、娱乐、制度、工艺技术诸领域,无疑是当时最先进的国家,它具有一切理由把世界上的其他地方仅仅看作蛮夷之邦。从这段话中我们能够看出,谢和耐先生对于南宋的评价非常之高,把它称为“当时最先进的国家”。那么,谢和耐先生缘何对南宋有如此之高的评价呢?我们可以尝试从历史中找到一些证据。接下来,就一起开始我们今天的学习——《宋代经济的发展》。

首先,我们来看宋代农业的发展情况。

3

讲到宋代农业的发展,人们总会提及一句谚语:“苏湖熟,天下足”。这句谚语中提到的“苏湖”,就是位于长江流域一带的苏州和湖州地区。南宋时,苏州、湖州一带已经成为农业的高产区,逐渐成为天下粮仓,南方农业发展逐渐超过北方。

为什么宋代南方农业会逐渐超越北方呢?接下来,我们一起探究南方农业发展的原因。

4

我们先看一张图表《西晋至南宋北方人口南迁》:

从图表中我们能够看出在西晋末年、唐中后期、南宋初年都出现了大规模的北方人口向南迁徙情况。通过之前的学习我们知道,自东汉后期开始,江南的社会经济就逐步得到发展。唐中晚期以来,特别是安史之乱与藩镇割据混战、北宋的靖康之难以及南宋与金对峙等,使得北方战乱不休,而南方的社会环境较为安定,导致北方人口大批南迁。

5

我们再来看一个材料:这是一幅南宋时期的画作《耕获图》,图中描绘的是一座江南地主田庄生产劳动的场面,重点反映了种植水稻的佃客从耕田到收获的全过程。

我们先从整体的视角来看这幅图。我们可以看到图中的佃客们是在紧张而有序的劳作着,而庄主正在悠闲自得的欣赏自己的庄园风光。

我们再由远及近看,观察每一个画面中的细节。

在远处的农田中,我们看到佃客们正在使用铁犁和牛耕;紧挨着的河塘边有四个人正在不停地踩动着翻车浇灌农田。这说明在南方的农业生产中有着先进的生产工具。

将视线拉到最近处,我们看到了两块农田里的佃客们一边在插秧而另一边在收获。在一幅画面中同时出现插秧和收获的场景,这正是一年两熟制和复种技术的体现。宋代,随着一年两熟制和复种技术的推广,使得耕地的利用率提高,大大增加了粮食产量。

6

除了《耕获图》中反映的农耕工具和生产技术外,当时在长江中下游地区还流行着一种拔秧工具,叫作秧马。秧马的底部采用平滑的木板制成,两端翘起,形状像一只小船。前面放置捆扎秧苗的稻草。拔秧时,人们跨坐于秧马之上,前后滑行自如,既可减轻弯腰曲背之苦,又能提高劳动效率。

通过以上分析,我们可以看到,北方人口南迁的同时,先进的农业生产工具和生产技术,也随之带入南方。

7

上面我们提到的一年两熟制和复种技术的出现主要依赖南方优越的自然条件。所以接下来,我们看一下南方的自然环境状况。“宋朝时的南北气温普遍变低,南方变幅小于北方,雨量充沛,较适宜农作物的生长。唐宋时期,北方湖泊减少。中原地区的森林因长期砍伐遭到严重破坏,而南方受到的破坏较小,相对完好的森林植被可以发挥调节气候、涵养水源和抵御灾害的作用。”由此可以看出: 南方优越的自然条件是南方农业发展的重要原因之一。

8

这样优越的自然条件,为粮食作物和经济作物的普遍种植也提供了先决条件。

由越南传入的占城稻,北宋时,推广到了东南地区。这种产于越南的占城稻有很多特点:一是抗旱能力强;二是适应性强;三是生长周期短,从种植到收获,只需要50多天。

南方农民还培育出许多水稻的优良品种,两宋时期,南方的水稻种植面积迅速增长。而且由于宋朝朝廷的大力提倡,南方的水稻在北方也得到较大推广。宋朝时,水稻产量跃居粮食作物之首。

除了粮食作物,宋代的经济作物,在南方也有很大的发展。

9

下面,请同学们仔细阅读这幅地图并从中提取关于宋代经济作物的有效信息。

在这里,我们不妨一起学习如何解读一幅地图。首先,我们要阅读地图的名称,通过名称我们知道这幅地图描述的内容是宋代棉花和茶树的种植情况。

10

紧接着,我们来看图片下方的图例,明确图中每一种标识的含义。再下来我们就可以在图例的帮助下,解读图中的有效信息了。

绿色箭头表示宋代棉花的推广路线,斜线表示北宋棉花种植区域,从图中我们能够看出棉花最初在海南岛地区种植并且不断向北延伸,在北宋时主要集中在福建和广东地区,而随着时间的发展,棉花的种植范围不断扩大,到达了长江、淮水和川蜀一带。

红色的小点表示宋代茶树的主要种植区,从图中能够看出茶树的种植几乎遍布了整个南方地区,分布范围极广。

这幅地图中还有一个信息就是左上方的表格。通过表格我们能够看出从唐代到宋代,产茶的州县数量增加,茶叶的年产量也是有了大幅的增长。

从这幅地图中我们解读出了有关宋代经济作物棉花和茶叶的种植与推广情况。这也是推动南方农业发展的重要因素之一。

11

我们都知道,古代统治者以农为本,农业的发展离不开政府的支持。

我们再来看一段材料:这是南宋时期的一位叫做楼璹的县令所绘制的《耕织图》。楼璹在任於潜县令时,跑遍了於潜县治的各个地方,深入田头地角,与当地有经验的农夫、蚕妇研讨种田、植桑、织帛等经验技术得失,并将耕作与纺织的场景和详细的生产过程都详实的记录了下来,终于绘制出了《耕织图》。

楼璹在绘制完成后就将此图呈献给了当时的皇帝宋高宗,得到了高宗的赞赏,并将此图宣示后宫,一时之间朝野传诵。受到楼璹《耕织图》的影响,南宋时几乎各州、县府中均绘制有《耕织图》,以供官民观看,了解耕织的过程和细节。从绘制《耕织图》的作者身份、宋高宗对于《耕织图》的态度以及各州县所受到的影响来看,政府对农业发展的重视与支持,可见一斑。

12

通过以上的分析,我们可以总结出宋代南方农业发展的原因有以下几点:第一,北民南迁,为南方地区带来了大量劳动力,先进的生产工具和先进的生产技术;第二,南方地区有着较为安定的社会环境;第三,南方地区有着优越的自然条件。第四,宋朝政府对于农业的重视。

13

结合以上的学习内容,请同学们阅读教材第41页到42页第一子目“农业的发展”的内容,将下列表格内容补充完整。

粮食作物中,水稻的品种:由越南传入的占城稻在北宋时推广到东南地区。水稻种植区域:南方种植面积增长,南方的水稻在北方也得到较大推广。产量跃居粮食作物首位的是:水稻。粮仓:长江下游和太湖流域一带成为粮仓,出现“苏湖熟,天下足”的谚语。

经济作物中,茶树:南方普遍种植茶树,产茶州县比以往有所增加。棉花:南宋后期由广东和福建扩展到江淮和川蜀一带。

过渡语:

我们了解了宋代农业的发展状况,下面我们一起看一看宋代手工业的发展情况。在两宋时期,南方的手工业非常繁荣,纺织业、制瓷业和造船业的成就尤为突出。

14

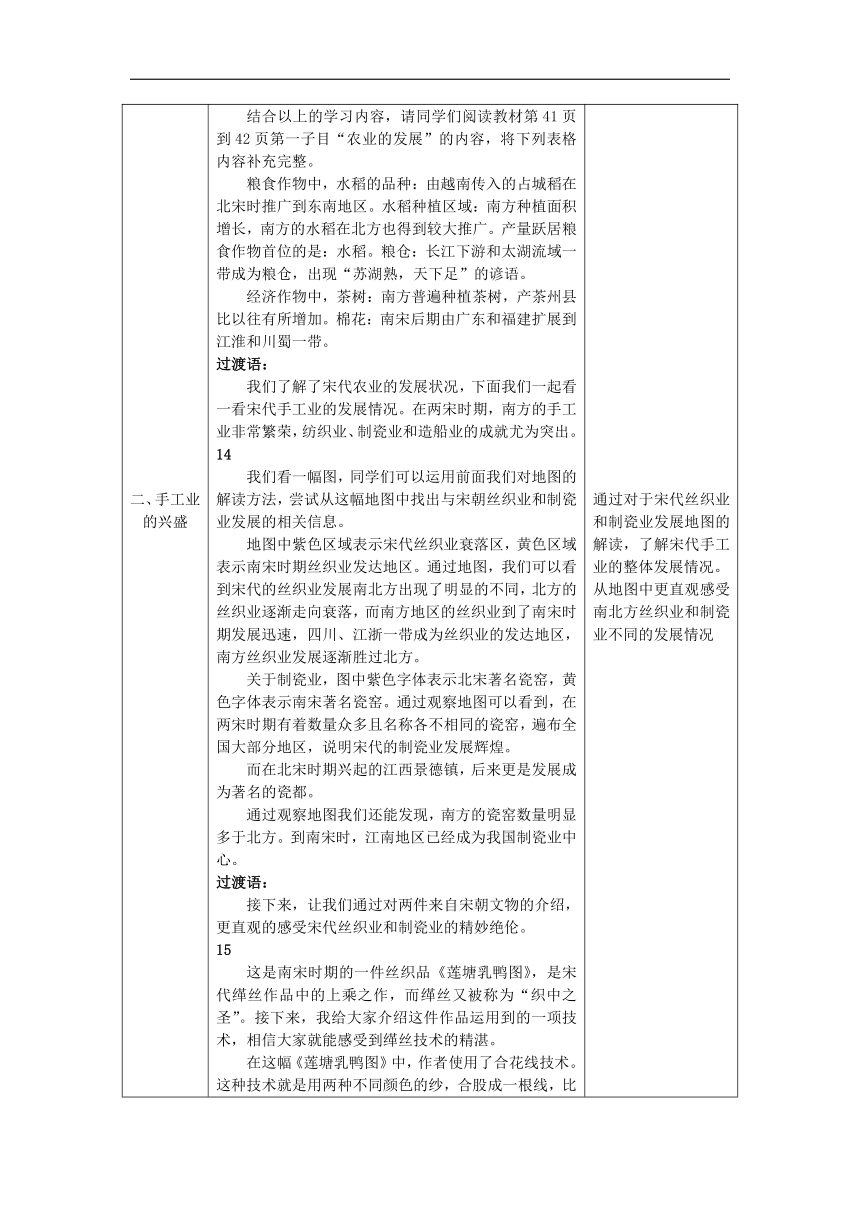

我们看一幅图,同学们可以运用前面我们对地图的解读方法,尝试从这幅地图中找出与宋朝丝织业和制瓷业发展的相关信息。

地图中紫色区域表示宋代丝织业衰落区,黄色区域表示南宋时期丝织业发达地区。通过地图,我们可以看到宋代的丝织业发展南北方出现了明显的不同,北方的丝织业逐渐走向衰落,而南方地区的丝织业到了南宋时期发展迅速,四川、江浙一带成为丝织业的发达地区,南方丝织业发展逐渐胜过北方。

关于制瓷业,图中紫色字体表示北宋著名瓷窑,黄色字体表示南宋著名瓷窑。通过观察地图可以看到,在两宋时期有着数量众多且名称各不相同的瓷窑,遍布全国大部分地区,说明宋代的制瓷业发展辉煌。

而在北宋时期兴起的江西景德镇,后来更是发展成为著名的瓷都。

通过观察地图我们还能发现,南方的瓷窑数量明显多于北方。到南宋时,江南地区已经成为我国制瓷业中心。

过渡语:

接下来,让我们通过对两件来自宋朝文物的介绍,更直观的感受宋代丝织业和制瓷业的精妙绝伦。

15

这是南宋时期的一件丝织品《莲塘乳鸭图》,是宋代缂丝作品中的上乘之作,而缂丝又被称为“织中之圣”。接下来,我给大家介绍这件作品运用到的一项技术,相信大家就能感受到缂丝技术的精湛。

在这幅《莲塘乳鸭图》中,作者使用了合花线技术。这种技术就是用两种不同颜色的纱,合股成一根线,比如像图上的这种蓝白两根纬线。由于它是两根线绞在了一起,所以看起来是忽白忽蓝。而在这幅图中,作者一共运用合花线技术,创造出了上百种颜色,仅仅是图中的这块太湖石,就由25种颜色构成。

而经纬线排列之密集更是让人叹为观止,仅仅1厘米的长度,就有120—140根纬线存在,也就是说每十分之一毫米的长度就要织出这样一根合花线。可见,缂丝技艺之高超。

缂丝不仅要求技艺高,还需要作者拥有持久的恒心,这样一幅《莲塘乳鸭图》,是作者用了8年时间来完成。今天的我们不仅要去感叹作者的技艺,更要去赞赏一名手工匠人在创作中对于美感和气韵的追求。

16

接下来,我们一起赏析一件瓷器。它属于宋代五大名窑魁首的——汝窑,名字叫作:北宋汝窑天青釉洗。这件笔洗的直径为13厘米,表面釉如凝脂,器形巧致雅绝。人们盛赞它颜色的精妙,形容它是“雨过天晴云破处 千峰碧波翠色来”;人们欣赏它带给我们的质感,称它“似玉、非玉、而胜玉”。汝窑的烧制需要极高的技术,整个烧制过程困难重重,而它所呈现的天青色却并非人力可控,更需要天时地利,这使得汝窑更加为人所珍视。所以有俗语称:“纵有家财万贯,不如汝瓷一片。”

过渡语:

宋朝是中国瓷器史上的辉煌时代,出现了官窑、哥窑、汝窑、定窑、钧窑等各具特色的瓷窑。

在宋代,瓷器不仅受到国内民众的推崇,而且还通过海外贸易,畅销海外。而海外贸易的发展离不开造船业所提供的强大的技术支持和物质支持。

下面,我们一起来看一看宋代造船业的发展情况。

17

在广东阳江的海上丝绸之路博物馆里,考古学家们每天都在忙碌着,他们正在对一艘来自800年前的中国南宋时期的商船进行着发掘与整理。这艘商船就是——南海Ⅰ号。它是迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船。南海Ⅰ号的发现对于我们了解宋代的造船技术提供了极为重要的实物证据。

18

今天,我们就来模拟一次海船考古。请同学们根据表格第一列中提供的考古发现,运用我们的所学知识,对其作出合理的推论。

船身全长30.4米、宽约9.8米,载重量近400吨。从这里,我们能够推论出南海Ⅰ号的船体规模大;

船头小、尖底、呈V字形,从这条信息,可以推论出这样设计的目的有利于船只破浪前行;

船身扁宽、船体高大,吃水深,可以推论出这样设计能够更好地保持船身的稳定性;

船舷由多重木板紧密组合而成,可以推论出这样设计能够更好地抵御海浪的冲击;

已发现船体隔舱板12道。船舱内被这12道隔舱板分隔成13个隔仓,通过查阅资料,我们知道这样一个个的小仓被称为水密隔舱。平时,水密隔舱用来摆放货物。而它更重要的作用,则是为了大大提高船只的安全性能。当船体受损时,在隔舱板的阻止下,海水只会涌入受损的舱室。在使用水密隔舱技术后,甚至两三个船舱受损,都不会危及船只的安全。水密隔舱在海船上使用的记载,最早出现在唐代。而近千年后,直到18世纪,这项技术才被西方大规模使用。

19

老师再给大家补充两点关于宋代造船业的知识:

我们来看一段材料:在宋代人朱彧的《萍州可谈》里关于海上航行有这样一段描述:“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针。”材料告诉我们,当时海上航行的人们确定海船位置的方法是,晚上观测天上的星星,白天观测天上的太阳,而当星星和太阳都看不见的时候就看指南针。说明,当时指南针已经被应用于航海,这是全世界航海史上使用指南针的最早记载。指南针的使用,是航海技术的重大革新,也是宋代航海业进一步发展的重要因素。

20

另外一个是在北宋东京郊外有着世界上现存最早的船坞,船坞是专门用来建造和维修船只的建筑物。它的存在向我们展示了宋代造船业规模的宏大。

通过以上考古内容和补充知识,我们可以总结出:宋代造船业规模宏大,船身V字形的设计、水密隔舱以及指南针的使用,反映出宋代造船业技术高超、设计科学。而这些技术在当时的世界上都居于领先地位。

21

请同学们根据我们刚才所学,并阅读教材第42页的最后两段和第43页的第一段、第二段,完成下列知识表格。

纺织业:丝织业,南方胜过北方。丝织中心是四川、江浙地区。

棉纺织业,在南宋后期兴起。海南岛有了比较先进的棉纺织工具。

制瓷业:迎来辉煌时代,出现五大官窑。南宋著名瓷都江西景德镇;我国的制瓷中心是江南地区。

造船业:造船技术世界领先,设计科学、规模宏大;出现世界上最早的船坞;船上配备有指南针。我国的造船中心是广州、泉州、明州。

过渡语:

宋代农业和手工业的发展,为商业发展提供了条件。接下来,我们一起来了解宋代商业的发展情况。

22

回到我们刚才看到的南海Ⅰ号沉船。到目前为止,考古学家们已经从南海Ⅰ号上清理出土了18余万件文物,这其中有大量的瓷器,还有金器、银器、铜器、漆器和玉器等。如此庞大的文物出土量,向我们展示了两宋时期海上贸易的繁荣。

23

宋代的海上贸易,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。发达的造船业和航运业,使得宋代海外贸易超过前代,当时的广州和泉州成为了闻名世界的大商港。

当时的宋朝政府对于海外贸易十分的支持。不仅在主要的港口设立市舶司对进出船只进行专门的管理,还在广州、泉州等地方设立“蕃坊”,专供外国商人居住。而在外国商人聚居的地方,还设立外商子弟学校,称作“蕃学”。

24

我们看这样一段材料:上谕大臣……又曰:“广南市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任。庶蕃商肯来,动得百十万缗,皆宽民力也。”

材料告诉我们,南宋海外贸易税收利润丰厚,仅广州一处口岸,利税动辄百十万缗,成为国库收入的重要来源。宋朝统治者对此日益重视,要求任用称职、且长期任职于此、熟悉事务的市舶官员,以吸引更多的外国商人前来贸易。

政府的重视与支持,使得宋代海外贸易愈发的繁荣。在当时的国家财政收入中,通过海外贸易所得占据着重要的地位。

25

宋代不仅海外贸易十分发达,城乡贸易也同样繁荣。这幅《清明上河图》是北宋画家张择端的名作,画中描绘了北宋都城汴京城内外和汴河两岸的繁华热闹景象。这里我们选取了它的一部分,帮助我们感受宋代城乡贸易的繁荣。

在这幅画面中,从桥头到桥上,行人如织,摩肩接踵。除了行人外,商贩更是密集,从街上一直向桥上延伸的商铺,一个接一个的紧挨着,商贩们在大声的吆喝,向过往的行人推销着自己的货物。

26

而在这幅画面中,从城门向里面看去,沿街商铺林立,有卖酒的、有卖肉的、有卖上等香料的,还有供人歇宿的旅店等等。大的门店还扎有“彩楼欢门”用以招揽客人。

27

通过两幅画面,我们看到了汴京城内外行人熙攘、商贩密集、商铺林立的繁荣景象。

除了上面这些信息之外,在两宋时期还出现了早市和夜市,在乡镇地区还出现了草市。

而这些新事物的出现也反映出宋代商业繁荣超过前代。宋代以前,政府对于都市商业的经营区域有着严格管理,实行了坊市分离的制度;而到了宋代,随着商业活动的繁荣,使得经商的时间不再受到限制,出现了早市和夜市,从而打破了政府对于商业的时间限制。商业的日益繁盛,街道以及宅巷之内到处可以开设店铺,由此打破了政府对于商业的空间限制,出现了临街设市的现象,出现街市。

28

商业的繁荣促进了货币交易量的增长,而这也给当时的人们带来了一个幸福的烦恼。

长期以来,市场上流通的都是金属货币。宋代是铁钱和铜钱并用,在四川地区,由于铁矿多而铜矿少,所以人们多用铁钱。但是铁钱有着自身的缺点。我们看这样一段材料:“市罗一匹,为钱二万(约130斤)”就是说一位妇女如果出门买一匹绢,需要额外带一个壮汉当背夫,这样做的目的,不是为了拿货,而是为了拿钱。由此可见,铁钱太重,既不方便携带,也不利于商品的交易。同学们想一想,可以如何解决这个问题呢?

29

为了解决这个问题,在北宋时期的四川地区出现了世界上最早的纸币——交子。在最开始的时候,交子是由四川成都当地的十六家富户以自家的资产作为保证主持发行的,后来宋朝官方设立了专门的机构接管了交子事务。交子开始成为官办专营,不再允许私造。

而到了南宋时期,纸币继续发展,出现了会子,会子的使用范围也比交子更广了,纸币发展成与铜钱并行的货币。

30

纸币的出现反映了宋代商品经济的繁荣,除此之外,在宋代还出现了一件前朝没有过的新物件。

宋朝的商业空前发达,所以导致商业竞争非常激烈,有的商铺为招揽生意,开始以广告的方式宣传自己的商品。这就是一家针铺的广告,我们看它上面不仅表明了店铺的名称“济南刘家功夫针铺”,而且还给自己的店铺设计了一位形象大使——一只大白兔;不仅如此,还特别说明“收买上等钢条,造功夫细针”,这是在夸奖自己的针质量好;而且“转卖兴贩,别有加饶”,这就是说,如果你想要批发购买,还有优惠价呢。这件文物,是目前已知世界上最早的商标广告。

31

请同学们根据我们刚才所学,并阅读教材第44页到第45页的内容,完成下列知识表格。

海外贸易:1、范围,近至朝鲜、日本,远至阿拉伯半岛和非洲东海岸;2、闻名世界的大商港:广州、泉州;3、朝廷鼓励海外贸易,设立市舶司进行管理。广州、泉州、明州成为海外贸易的中心地区。

城乡贸易:打破时间和空间限制。开封、杭州成为城乡贸易的中心地区:

纸币出现:交子、会子。四川地区纸币成为中心地区。

32

通过以上对于宋代农业、手工业和商业的学习,我们发现了这样一个现象:两宋时期,南方地区的经济发展成就非常突出。比如,苏州和湖州地区成为天下粮仓,江南地区成为纺织业中心和制瓷业中心,长江流域兴起了大量城市成为商业中心,广州、泉州、明州成为造船业中心和闻名世界的大港口。

以致于,在《宋史》当中有这样的描述:“国家根本,仰给东南。”就是说国家的赋税,主要依靠我国的东南地区。这都反映出,经济重心南移到南宋时最终完成。

33

实际上,经济重心的南移经历了一个长期的过程。这里我们通过一组示意图来梳理经济重心南移的过程。第一幅图是从远古到西汉,这段时期南方经济落后,北方经济远远超过南方地区;第二幅图是魏晋南北朝时期对江南地区的开发,这段时期南方地区迅速发展,达到与北方同等的高度;最后一幅图是从唐朝中期到南宋,这段时期南方地区的经济逐渐超过北方,经济重心逐渐从北方向南方移动,到南宋时最终完成。

34

同学们,下面进行本节课的课堂小结:

从宋代经济的发展的学习中,我们了解到宋朝农业发展的原因与表现,我们了解到了以纺织业、制瓷业、造船业为代表的宋代手工业的发展状况,我们还从海外贸易、城乡贸易以及纸币的出现等方面了解了宋代商业的发展。课程的最后,我们梳理了经济重心的南移的过程,得出经济重心的南移在南宋时最终完成的结论。

同学们,今天的课到此结束,再见。

通过材料,生成问题,调动学生的学习兴趣

通过不同类型材料的呈现,让学生掌握不同类型材料的解读方法。培养从不同角度思考问题、解决问题的思维方式。

引导学生阅读历史图片,帮助学生掌握解读历史图片的读图方法

结合教材中的图片材料,补充说明南方地区生产工具的进步。

运用教材中的相关史事栏目,说明南方地理环境对南方农业发展的影响。

引导学生阅读地图,帮助学生掌握解读历史地图的方法

通过对于宋代丝织业和制瓷业发展地图的解读,了解宋代手工业的整体发展情况。

从地图中更直观感受南北方丝织业和制瓷业不同的发展情况

通过南海Ⅰ号这项大众熟知的考古发现,拉近历史与学生之间的距离。

通过南海Ⅰ号上的考古发现,探究宋代造船业的发展情况,同时培养学生史料实证、论从史出的历史素养

通过观察《清明上河图》,让学生更加直观和形象的感受宋代商业的繁荣。

创设情境,帮助学生认识纸币产生的原因。

通过介绍世界上最早的商标广告,感受宋代商业贸易的繁荣。

通过地图呈现宋代经济中各行业的发达地区,帮助学生在时空观念下理解经济重心的南移。

教学基本信息

课题

宋代经济的发展

学科

历史

学段:初中

年级

七年级

教材

书名:七年级下册出版社:人民教育出版社

教学目标及教学重点、难点

1.教学目标:

(1)了解宋代农业、手工业、商业的发展情况;初步了解农业、手工业、商业三者之间内在的关系。

(2)解读《耕获图》、《耕织图》、《清明上河图》和《宋代棉花和茶树的种植》、《宋代丝织业和制瓷业的发展》等图片和地图,掌握解读历史图片、历史地图的方法;能够运用文字、图片等不同类型的史料,对南方农业发展的原因进行多角度探究,形成对该问题更全面、丰富的历史解释。能够运用海船的考古实物,提取相关信息,得出相应的结论,增强史料实证的意识。

(3)认识宋朝农业、手工业、商业领先世界的成就,激发民族自豪感。

2.教学重点:宋代经济发展的表现

3.教学难点:南方经济发展的原因

教学过程(表格描述)

教学环节

主要教学活动

设置意图

导入:

一、农业的发展

二、手工业的兴盛

三、商业贸易的繁荣

小结

1

同学们大家好,今天我们要学习的内容是统编版教材七年级下册宋代经济的发展。

2

我们先来看这样一段材料:法国著名的历史学家谢和耐先生在自己的《南宋社会生活史》一书中写下了这样一段话:(南宋)在社会生活、艺术、娱乐、制度、工艺技术诸领域,无疑是当时最先进的国家,它具有一切理由把世界上的其他地方仅仅看作蛮夷之邦。从这段话中我们能够看出,谢和耐先生对于南宋的评价非常之高,把它称为“当时最先进的国家”。那么,谢和耐先生缘何对南宋有如此之高的评价呢?我们可以尝试从历史中找到一些证据。接下来,就一起开始我们今天的学习——《宋代经济的发展》。

首先,我们来看宋代农业的发展情况。

3

讲到宋代农业的发展,人们总会提及一句谚语:“苏湖熟,天下足”。这句谚语中提到的“苏湖”,就是位于长江流域一带的苏州和湖州地区。南宋时,苏州、湖州一带已经成为农业的高产区,逐渐成为天下粮仓,南方农业发展逐渐超过北方。

为什么宋代南方农业会逐渐超越北方呢?接下来,我们一起探究南方农业发展的原因。

4

我们先看一张图表《西晋至南宋北方人口南迁》:

从图表中我们能够看出在西晋末年、唐中后期、南宋初年都出现了大规模的北方人口向南迁徙情况。通过之前的学习我们知道,自东汉后期开始,江南的社会经济就逐步得到发展。唐中晚期以来,特别是安史之乱与藩镇割据混战、北宋的靖康之难以及南宋与金对峙等,使得北方战乱不休,而南方的社会环境较为安定,导致北方人口大批南迁。

5

我们再来看一个材料:这是一幅南宋时期的画作《耕获图》,图中描绘的是一座江南地主田庄生产劳动的场面,重点反映了种植水稻的佃客从耕田到收获的全过程。

我们先从整体的视角来看这幅图。我们可以看到图中的佃客们是在紧张而有序的劳作着,而庄主正在悠闲自得的欣赏自己的庄园风光。

我们再由远及近看,观察每一个画面中的细节。

在远处的农田中,我们看到佃客们正在使用铁犁和牛耕;紧挨着的河塘边有四个人正在不停地踩动着翻车浇灌农田。这说明在南方的农业生产中有着先进的生产工具。

将视线拉到最近处,我们看到了两块农田里的佃客们一边在插秧而另一边在收获。在一幅画面中同时出现插秧和收获的场景,这正是一年两熟制和复种技术的体现。宋代,随着一年两熟制和复种技术的推广,使得耕地的利用率提高,大大增加了粮食产量。

6

除了《耕获图》中反映的农耕工具和生产技术外,当时在长江中下游地区还流行着一种拔秧工具,叫作秧马。秧马的底部采用平滑的木板制成,两端翘起,形状像一只小船。前面放置捆扎秧苗的稻草。拔秧时,人们跨坐于秧马之上,前后滑行自如,既可减轻弯腰曲背之苦,又能提高劳动效率。

通过以上分析,我们可以看到,北方人口南迁的同时,先进的农业生产工具和生产技术,也随之带入南方。

7

上面我们提到的一年两熟制和复种技术的出现主要依赖南方优越的自然条件。所以接下来,我们看一下南方的自然环境状况。“宋朝时的南北气温普遍变低,南方变幅小于北方,雨量充沛,较适宜农作物的生长。唐宋时期,北方湖泊减少。中原地区的森林因长期砍伐遭到严重破坏,而南方受到的破坏较小,相对完好的森林植被可以发挥调节气候、涵养水源和抵御灾害的作用。”由此可以看出: 南方优越的自然条件是南方农业发展的重要原因之一。

8

这样优越的自然条件,为粮食作物和经济作物的普遍种植也提供了先决条件。

由越南传入的占城稻,北宋时,推广到了东南地区。这种产于越南的占城稻有很多特点:一是抗旱能力强;二是适应性强;三是生长周期短,从种植到收获,只需要50多天。

南方农民还培育出许多水稻的优良品种,两宋时期,南方的水稻种植面积迅速增长。而且由于宋朝朝廷的大力提倡,南方的水稻在北方也得到较大推广。宋朝时,水稻产量跃居粮食作物之首。

除了粮食作物,宋代的经济作物,在南方也有很大的发展。

9

下面,请同学们仔细阅读这幅地图并从中提取关于宋代经济作物的有效信息。

在这里,我们不妨一起学习如何解读一幅地图。首先,我们要阅读地图的名称,通过名称我们知道这幅地图描述的内容是宋代棉花和茶树的种植情况。

10

紧接着,我们来看图片下方的图例,明确图中每一种标识的含义。再下来我们就可以在图例的帮助下,解读图中的有效信息了。

绿色箭头表示宋代棉花的推广路线,斜线表示北宋棉花种植区域,从图中我们能够看出棉花最初在海南岛地区种植并且不断向北延伸,在北宋时主要集中在福建和广东地区,而随着时间的发展,棉花的种植范围不断扩大,到达了长江、淮水和川蜀一带。

红色的小点表示宋代茶树的主要种植区,从图中能够看出茶树的种植几乎遍布了整个南方地区,分布范围极广。

这幅地图中还有一个信息就是左上方的表格。通过表格我们能够看出从唐代到宋代,产茶的州县数量增加,茶叶的年产量也是有了大幅的增长。

从这幅地图中我们解读出了有关宋代经济作物棉花和茶叶的种植与推广情况。这也是推动南方农业发展的重要因素之一。

11

我们都知道,古代统治者以农为本,农业的发展离不开政府的支持。

我们再来看一段材料:这是南宋时期的一位叫做楼璹的县令所绘制的《耕织图》。楼璹在任於潜县令时,跑遍了於潜县治的各个地方,深入田头地角,与当地有经验的农夫、蚕妇研讨种田、植桑、织帛等经验技术得失,并将耕作与纺织的场景和详细的生产过程都详实的记录了下来,终于绘制出了《耕织图》。

楼璹在绘制完成后就将此图呈献给了当时的皇帝宋高宗,得到了高宗的赞赏,并将此图宣示后宫,一时之间朝野传诵。受到楼璹《耕织图》的影响,南宋时几乎各州、县府中均绘制有《耕织图》,以供官民观看,了解耕织的过程和细节。从绘制《耕织图》的作者身份、宋高宗对于《耕织图》的态度以及各州县所受到的影响来看,政府对农业发展的重视与支持,可见一斑。

12

通过以上的分析,我们可以总结出宋代南方农业发展的原因有以下几点:第一,北民南迁,为南方地区带来了大量劳动力,先进的生产工具和先进的生产技术;第二,南方地区有着较为安定的社会环境;第三,南方地区有着优越的自然条件。第四,宋朝政府对于农业的重视。

13

结合以上的学习内容,请同学们阅读教材第41页到42页第一子目“农业的发展”的内容,将下列表格内容补充完整。

粮食作物中,水稻的品种:由越南传入的占城稻在北宋时推广到东南地区。水稻种植区域:南方种植面积增长,南方的水稻在北方也得到较大推广。产量跃居粮食作物首位的是:水稻。粮仓:长江下游和太湖流域一带成为粮仓,出现“苏湖熟,天下足”的谚语。

经济作物中,茶树:南方普遍种植茶树,产茶州县比以往有所增加。棉花:南宋后期由广东和福建扩展到江淮和川蜀一带。

过渡语:

我们了解了宋代农业的发展状况,下面我们一起看一看宋代手工业的发展情况。在两宋时期,南方的手工业非常繁荣,纺织业、制瓷业和造船业的成就尤为突出。

14

我们看一幅图,同学们可以运用前面我们对地图的解读方法,尝试从这幅地图中找出与宋朝丝织业和制瓷业发展的相关信息。

地图中紫色区域表示宋代丝织业衰落区,黄色区域表示南宋时期丝织业发达地区。通过地图,我们可以看到宋代的丝织业发展南北方出现了明显的不同,北方的丝织业逐渐走向衰落,而南方地区的丝织业到了南宋时期发展迅速,四川、江浙一带成为丝织业的发达地区,南方丝织业发展逐渐胜过北方。

关于制瓷业,图中紫色字体表示北宋著名瓷窑,黄色字体表示南宋著名瓷窑。通过观察地图可以看到,在两宋时期有着数量众多且名称各不相同的瓷窑,遍布全国大部分地区,说明宋代的制瓷业发展辉煌。

而在北宋时期兴起的江西景德镇,后来更是发展成为著名的瓷都。

通过观察地图我们还能发现,南方的瓷窑数量明显多于北方。到南宋时,江南地区已经成为我国制瓷业中心。

过渡语:

接下来,让我们通过对两件来自宋朝文物的介绍,更直观的感受宋代丝织业和制瓷业的精妙绝伦。

15

这是南宋时期的一件丝织品《莲塘乳鸭图》,是宋代缂丝作品中的上乘之作,而缂丝又被称为“织中之圣”。接下来,我给大家介绍这件作品运用到的一项技术,相信大家就能感受到缂丝技术的精湛。

在这幅《莲塘乳鸭图》中,作者使用了合花线技术。这种技术就是用两种不同颜色的纱,合股成一根线,比如像图上的这种蓝白两根纬线。由于它是两根线绞在了一起,所以看起来是忽白忽蓝。而在这幅图中,作者一共运用合花线技术,创造出了上百种颜色,仅仅是图中的这块太湖石,就由25种颜色构成。

而经纬线排列之密集更是让人叹为观止,仅仅1厘米的长度,就有120—140根纬线存在,也就是说每十分之一毫米的长度就要织出这样一根合花线。可见,缂丝技艺之高超。

缂丝不仅要求技艺高,还需要作者拥有持久的恒心,这样一幅《莲塘乳鸭图》,是作者用了8年时间来完成。今天的我们不仅要去感叹作者的技艺,更要去赞赏一名手工匠人在创作中对于美感和气韵的追求。

16

接下来,我们一起赏析一件瓷器。它属于宋代五大名窑魁首的——汝窑,名字叫作:北宋汝窑天青釉洗。这件笔洗的直径为13厘米,表面釉如凝脂,器形巧致雅绝。人们盛赞它颜色的精妙,形容它是“雨过天晴云破处 千峰碧波翠色来”;人们欣赏它带给我们的质感,称它“似玉、非玉、而胜玉”。汝窑的烧制需要极高的技术,整个烧制过程困难重重,而它所呈现的天青色却并非人力可控,更需要天时地利,这使得汝窑更加为人所珍视。所以有俗语称:“纵有家财万贯,不如汝瓷一片。”

过渡语:

宋朝是中国瓷器史上的辉煌时代,出现了官窑、哥窑、汝窑、定窑、钧窑等各具特色的瓷窑。

在宋代,瓷器不仅受到国内民众的推崇,而且还通过海外贸易,畅销海外。而海外贸易的发展离不开造船业所提供的强大的技术支持和物质支持。

下面,我们一起来看一看宋代造船业的发展情况。

17

在广东阳江的海上丝绸之路博物馆里,考古学家们每天都在忙碌着,他们正在对一艘来自800年前的中国南宋时期的商船进行着发掘与整理。这艘商船就是——南海Ⅰ号。它是迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船。南海Ⅰ号的发现对于我们了解宋代的造船技术提供了极为重要的实物证据。

18

今天,我们就来模拟一次海船考古。请同学们根据表格第一列中提供的考古发现,运用我们的所学知识,对其作出合理的推论。

船身全长30.4米、宽约9.8米,载重量近400吨。从这里,我们能够推论出南海Ⅰ号的船体规模大;

船头小、尖底、呈V字形,从这条信息,可以推论出这样设计的目的有利于船只破浪前行;

船身扁宽、船体高大,吃水深,可以推论出这样设计能够更好地保持船身的稳定性;

船舷由多重木板紧密组合而成,可以推论出这样设计能够更好地抵御海浪的冲击;

已发现船体隔舱板12道。船舱内被这12道隔舱板分隔成13个隔仓,通过查阅资料,我们知道这样一个个的小仓被称为水密隔舱。平时,水密隔舱用来摆放货物。而它更重要的作用,则是为了大大提高船只的安全性能。当船体受损时,在隔舱板的阻止下,海水只会涌入受损的舱室。在使用水密隔舱技术后,甚至两三个船舱受损,都不会危及船只的安全。水密隔舱在海船上使用的记载,最早出现在唐代。而近千年后,直到18世纪,这项技术才被西方大规模使用。

19

老师再给大家补充两点关于宋代造船业的知识:

我们来看一段材料:在宋代人朱彧的《萍州可谈》里关于海上航行有这样一段描述:“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针。”材料告诉我们,当时海上航行的人们确定海船位置的方法是,晚上观测天上的星星,白天观测天上的太阳,而当星星和太阳都看不见的时候就看指南针。说明,当时指南针已经被应用于航海,这是全世界航海史上使用指南针的最早记载。指南针的使用,是航海技术的重大革新,也是宋代航海业进一步发展的重要因素。

20

另外一个是在北宋东京郊外有着世界上现存最早的船坞,船坞是专门用来建造和维修船只的建筑物。它的存在向我们展示了宋代造船业规模的宏大。

通过以上考古内容和补充知识,我们可以总结出:宋代造船业规模宏大,船身V字形的设计、水密隔舱以及指南针的使用,反映出宋代造船业技术高超、设计科学。而这些技术在当时的世界上都居于领先地位。

21

请同学们根据我们刚才所学,并阅读教材第42页的最后两段和第43页的第一段、第二段,完成下列知识表格。

纺织业:丝织业,南方胜过北方。丝织中心是四川、江浙地区。

棉纺织业,在南宋后期兴起。海南岛有了比较先进的棉纺织工具。

制瓷业:迎来辉煌时代,出现五大官窑。南宋著名瓷都江西景德镇;我国的制瓷中心是江南地区。

造船业:造船技术世界领先,设计科学、规模宏大;出现世界上最早的船坞;船上配备有指南针。我国的造船中心是广州、泉州、明州。

过渡语:

宋代农业和手工业的发展,为商业发展提供了条件。接下来,我们一起来了解宋代商业的发展情况。

22

回到我们刚才看到的南海Ⅰ号沉船。到目前为止,考古学家们已经从南海Ⅰ号上清理出土了18余万件文物,这其中有大量的瓷器,还有金器、银器、铜器、漆器和玉器等。如此庞大的文物出土量,向我们展示了两宋时期海上贸易的繁荣。

23

宋代的海上贸易,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸。发达的造船业和航运业,使得宋代海外贸易超过前代,当时的广州和泉州成为了闻名世界的大商港。

当时的宋朝政府对于海外贸易十分的支持。不仅在主要的港口设立市舶司对进出船只进行专门的管理,还在广州、泉州等地方设立“蕃坊”,专供外国商人居住。而在外国商人聚居的地方,还设立外商子弟学校,称作“蕃学”。

24

我们看这样一段材料:上谕大臣……又曰:“广南市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任。庶蕃商肯来,动得百十万缗,皆宽民力也。”

材料告诉我们,南宋海外贸易税收利润丰厚,仅广州一处口岸,利税动辄百十万缗,成为国库收入的重要来源。宋朝统治者对此日益重视,要求任用称职、且长期任职于此、熟悉事务的市舶官员,以吸引更多的外国商人前来贸易。

政府的重视与支持,使得宋代海外贸易愈发的繁荣。在当时的国家财政收入中,通过海外贸易所得占据着重要的地位。

25

宋代不仅海外贸易十分发达,城乡贸易也同样繁荣。这幅《清明上河图》是北宋画家张择端的名作,画中描绘了北宋都城汴京城内外和汴河两岸的繁华热闹景象。这里我们选取了它的一部分,帮助我们感受宋代城乡贸易的繁荣。

在这幅画面中,从桥头到桥上,行人如织,摩肩接踵。除了行人外,商贩更是密集,从街上一直向桥上延伸的商铺,一个接一个的紧挨着,商贩们在大声的吆喝,向过往的行人推销着自己的货物。

26

而在这幅画面中,从城门向里面看去,沿街商铺林立,有卖酒的、有卖肉的、有卖上等香料的,还有供人歇宿的旅店等等。大的门店还扎有“彩楼欢门”用以招揽客人。

27

通过两幅画面,我们看到了汴京城内外行人熙攘、商贩密集、商铺林立的繁荣景象。

除了上面这些信息之外,在两宋时期还出现了早市和夜市,在乡镇地区还出现了草市。

而这些新事物的出现也反映出宋代商业繁荣超过前代。宋代以前,政府对于都市商业的经营区域有着严格管理,实行了坊市分离的制度;而到了宋代,随着商业活动的繁荣,使得经商的时间不再受到限制,出现了早市和夜市,从而打破了政府对于商业的时间限制。商业的日益繁盛,街道以及宅巷之内到处可以开设店铺,由此打破了政府对于商业的空间限制,出现了临街设市的现象,出现街市。

28

商业的繁荣促进了货币交易量的增长,而这也给当时的人们带来了一个幸福的烦恼。

长期以来,市场上流通的都是金属货币。宋代是铁钱和铜钱并用,在四川地区,由于铁矿多而铜矿少,所以人们多用铁钱。但是铁钱有着自身的缺点。我们看这样一段材料:“市罗一匹,为钱二万(约130斤)”就是说一位妇女如果出门买一匹绢,需要额外带一个壮汉当背夫,这样做的目的,不是为了拿货,而是为了拿钱。由此可见,铁钱太重,既不方便携带,也不利于商品的交易。同学们想一想,可以如何解决这个问题呢?

29

为了解决这个问题,在北宋时期的四川地区出现了世界上最早的纸币——交子。在最开始的时候,交子是由四川成都当地的十六家富户以自家的资产作为保证主持发行的,后来宋朝官方设立了专门的机构接管了交子事务。交子开始成为官办专营,不再允许私造。

而到了南宋时期,纸币继续发展,出现了会子,会子的使用范围也比交子更广了,纸币发展成与铜钱并行的货币。

30

纸币的出现反映了宋代商品经济的繁荣,除此之外,在宋代还出现了一件前朝没有过的新物件。

宋朝的商业空前发达,所以导致商业竞争非常激烈,有的商铺为招揽生意,开始以广告的方式宣传自己的商品。这就是一家针铺的广告,我们看它上面不仅表明了店铺的名称“济南刘家功夫针铺”,而且还给自己的店铺设计了一位形象大使——一只大白兔;不仅如此,还特别说明“收买上等钢条,造功夫细针”,这是在夸奖自己的针质量好;而且“转卖兴贩,别有加饶”,这就是说,如果你想要批发购买,还有优惠价呢。这件文物,是目前已知世界上最早的商标广告。

31

请同学们根据我们刚才所学,并阅读教材第44页到第45页的内容,完成下列知识表格。

海外贸易:1、范围,近至朝鲜、日本,远至阿拉伯半岛和非洲东海岸;2、闻名世界的大商港:广州、泉州;3、朝廷鼓励海外贸易,设立市舶司进行管理。广州、泉州、明州成为海外贸易的中心地区。

城乡贸易:打破时间和空间限制。开封、杭州成为城乡贸易的中心地区:

纸币出现:交子、会子。四川地区纸币成为中心地区。

32

通过以上对于宋代农业、手工业和商业的学习,我们发现了这样一个现象:两宋时期,南方地区的经济发展成就非常突出。比如,苏州和湖州地区成为天下粮仓,江南地区成为纺织业中心和制瓷业中心,长江流域兴起了大量城市成为商业中心,广州、泉州、明州成为造船业中心和闻名世界的大港口。

以致于,在《宋史》当中有这样的描述:“国家根本,仰给东南。”就是说国家的赋税,主要依靠我国的东南地区。这都反映出,经济重心南移到南宋时最终完成。

33

实际上,经济重心的南移经历了一个长期的过程。这里我们通过一组示意图来梳理经济重心南移的过程。第一幅图是从远古到西汉,这段时期南方经济落后,北方经济远远超过南方地区;第二幅图是魏晋南北朝时期对江南地区的开发,这段时期南方地区迅速发展,达到与北方同等的高度;最后一幅图是从唐朝中期到南宋,这段时期南方地区的经济逐渐超过北方,经济重心逐渐从北方向南方移动,到南宋时最终完成。

34

同学们,下面进行本节课的课堂小结:

从宋代经济的发展的学习中,我们了解到宋朝农业发展的原因与表现,我们了解到了以纺织业、制瓷业、造船业为代表的宋代手工业的发展状况,我们还从海外贸易、城乡贸易以及纸币的出现等方面了解了宋代商业的发展。课程的最后,我们梳理了经济重心的南移的过程,得出经济重心的南移在南宋时最终完成的结论。

同学们,今天的课到此结束,再见。

通过材料,生成问题,调动学生的学习兴趣

通过不同类型材料的呈现,让学生掌握不同类型材料的解读方法。培养从不同角度思考问题、解决问题的思维方式。

引导学生阅读历史图片,帮助学生掌握解读历史图片的读图方法

结合教材中的图片材料,补充说明南方地区生产工具的进步。

运用教材中的相关史事栏目,说明南方地理环境对南方农业发展的影响。

引导学生阅读地图,帮助学生掌握解读历史地图的方法

通过对于宋代丝织业和制瓷业发展地图的解读,了解宋代手工业的整体发展情况。

从地图中更直观感受南北方丝织业和制瓷业不同的发展情况

通过南海Ⅰ号这项大众熟知的考古发现,拉近历史与学生之间的距离。

通过南海Ⅰ号上的考古发现,探究宋代造船业的发展情况,同时培养学生史料实证、论从史出的历史素养

通过观察《清明上河图》,让学生更加直观和形象的感受宋代商业的繁荣。

创设情境,帮助学生认识纸币产生的原因。

通过介绍世界上最早的商标广告,感受宋代商业贸易的繁荣。

通过地图呈现宋代经济中各行业的发达地区,帮助学生在时空观念下理解经济重心的南移。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源