第五章 人地关系与可持续发展 单元知识总结复习课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第五章 人地关系与可持续发展 单元知识总结复习课件(36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-03-23 19:46:32 | ||

图片预览

文档简介

第五章 人地关系与可持续发展

湘教版高中地理新教材必修二复习

学习目标:

①运用资料,归纳人类面临的主要环境问题。

②运用资料,解释协调人地关系和可持续发展的主要途径及其缘由。

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

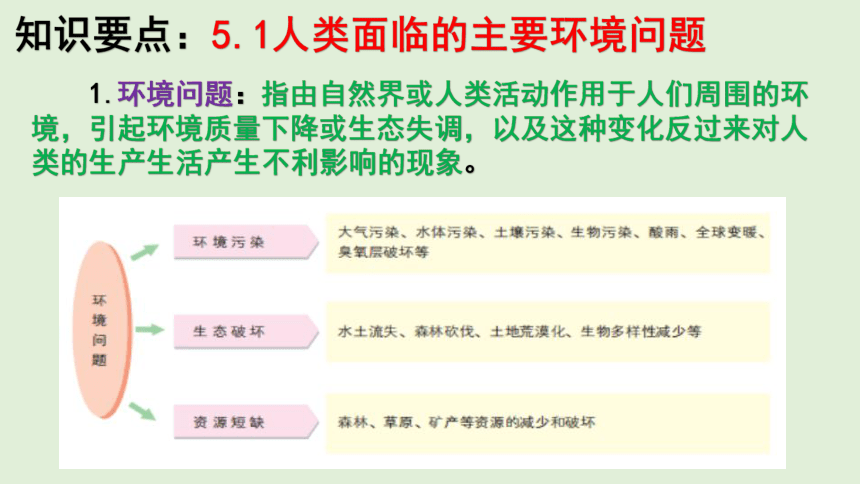

1.环境问题:指由自然界或人类活动作用于人们周围的环境,引起环境质量下降或生态失调,以及这种变化反过来对人类的生产生活产生不利影响的现象。

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

2.环境问题产生的原因有两方面:一是人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度;二是向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力。如下图所示:

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

3.主要环境问题

(1)资源短缺

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

3.主要环境问题

(2)生态破坏

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

3.主要环境问题

(3)环境污染

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}类型

主要污染物

危害

大气污染

二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳及可吸入颗粒物等

影响人类和动物的健康,危害植被,腐蚀材料,影响气候,降低能见度,引发温室效应、臭氧层空洞和酸雨等

水污染

生活污水、工业废水、农药、化肥、畜禽粪便等

影响水的有效利用,危害人体健康或破坏生态环境,造成水质恶化

土壤污染

重金属元素、有机物、有害微生物、寄生虫卵等

土壤的性质、组成、形状等发生变化,并导致土壤功能失调、质量下降

海洋污染

石油污染,来自陆地的生活、生产废弃物

损害海洋生物、危害人类健康、妨碍海洋活动、降低海洋环境质量

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

4.世界环境问题的成因分析:

(1)人口压力

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

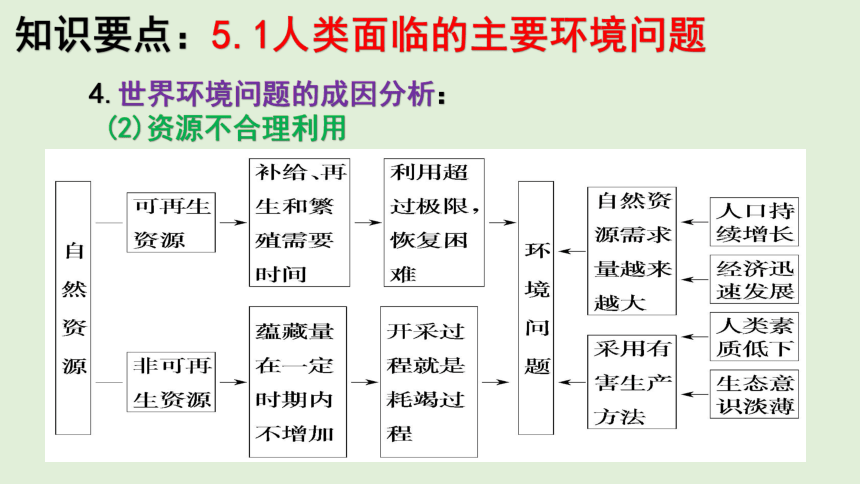

4.世界环境问题的成因分析:

(2)资源不合理利用

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

4.世界环境问题的成因分析:

(3)片面追求经济增长

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

5.环境污染与生态破坏的区别与联系

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}环境问题

区别

联系

含义

产生机制

表现方式

环境污染

由于任意排放废弃物和有害物质导致的环境质量下降

人类向环境排放废弃物的数量超过环境的自净能力

生态破坏

都是环境问题的基本形式,环境污染往往会导致生态破坏

大气污染

水体污染

土壤污染

固体废弃物污染

噪声污染

放射性污染

海洋污染

生态破坏

由于人类对环境的破坏导致环境退化,影响人类的生产和生活

人类向环境索取资源的速度超过资源本身及其替代品的再生速度

森林的环境调节功能下降

水土流失、土地荒漠化

土地盐碱化

大气增温、臭氧层破坏

生物多样性减少

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

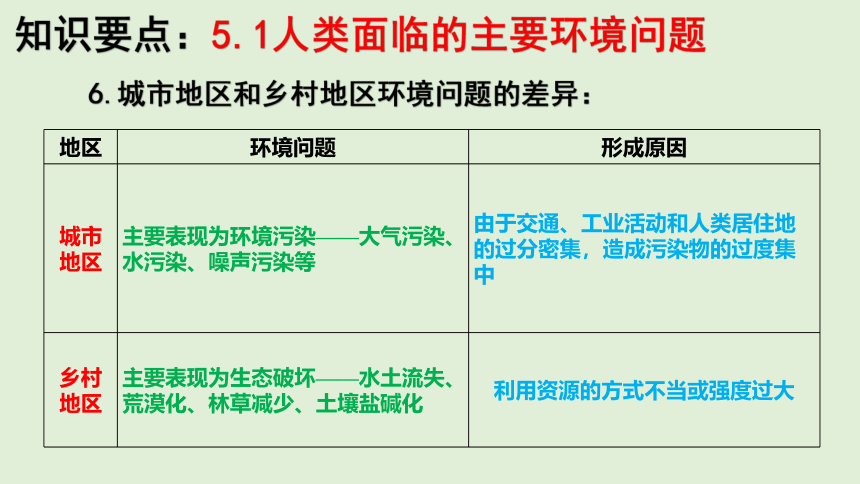

6.城市地区和乡村地区环境问题的差异:

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}地区

环境问题

形成原因

城市地区

主要表现为环境污染——大气污染、水污染、噪声污染等

由于交通、工业活动和人类居住地的过分密集,造成污染物的过度集中

乡村地区

主要表现为生态破坏——水土流失、荒漠化、林草减少、土壤盐碱化

利用资源的方式不当或强度过大

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

7.发展中国家和发达国家环境问题的差异

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}国家

环境问题

形成原因

发展中国家

较发达国家严重,以生态破坏为主

一般处在经济发展的初级阶段,人口增长很快,环境承受着发展和人口的双重压力;发达国家将污染严重的工业转移到发展中国家

发达国家

过分消耗资源带来的环境影响

过度消耗资源

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

1.人地关系思想的演变

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}时期

人类活动与环境

对人地关系的认识

采集—狩猎社会

依靠采集和狩猎为生,对环境的影响有限

人类与环境保持着原始的平衡关系

农业社会

对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏

还不能正确认识人地关系的不协调,但对人地关系有了一定程度的认识

工业社会

对自然资源的开发利用达到了空前的规模和高度,环境问题愈发严峻

人地矛盾迅速激化,“和谐论”(又称为人地协调论)应运而生

信息社会(又称为后工业社会)

人类社会的组织制度、经营管理、价值观念和生产生活方式等产生了一系列变革

关于人地关系的研究,向生态化、低碳化、绿色化、循环化的方向进一步发展

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

2.可持续发展是既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展。

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

3.走可持续发展之路

(1)转变传统发展观念

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

3.走可持续发展之路

(2)转变传统发展模式

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}发展模式

主要目的

特点

结果

传统发展模式

扩大生产规模,增加产品产量和提高消费水平

以牺牲资源、环境为代价

形成一种不可持续发展的生产方式和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机

可持续的发展模式

实现清洁生产和文明消费,减少经济活动所造成的环境压力和资源消耗

强调环境承载力和土地、水、森林、矿藏等自然资源的可持续利用

改变传统的以“高投入、高消耗、高污染”为特征的发展模式,通过引入市场机制,平衡需求与供给的矛盾

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

3.走可持续发展之路

(3)公众参与,从我做起

①推进绿色发展,建设美丽中国,是我国现代化建设的重要内容。

②我们每一个人都有责任和义务,珍惜自然资源,保护生态环境,使我们的子孙后代获得满足自身需求的能力。

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

4.走可持续发展道路,需要各方的共同努力

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

5.可持续发展的实践模式——循环经济

循环经济是指建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式,其根据资源输入减量化、资源再利用化、使废弃物再生资源化三个原则,把经济活动组织成一个物质反复循环流动的过程。

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

6.工业可持续发展的模式——清洁生产

清洁生产在产品生产过程或预期消费中,既能合理利用自然资源,把对环境的危害减至最小,又能充分满足人类需要,是社会经济效益最大化的一种模式。

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

7.农业可持续发展的模式——生态农业

生态农业是指用生态系统的观点,将农业生产和生态平衡纳入协调一致的轨道,充分发挥生态经济效益以促进持续增产的农业经营方式。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}农业资源得到再生

生态农业利用生态学理论调整了农业结构,保护了农业资源,使资源再生,永续利用

综合效益突出

生态农业科学地增加物质和技术投入,提高了农业生态系统物质能量的利用率,提高了经济效益、生态效益和社会效益

实现良性循环

生态农业可以优化农业结构,使农、林、牧、副、渔五业合理发展,并可调节气候,减少灾害

思维导图:人地关系与可持续发展

典例探究:

2020年5月1日,《北京市生活垃圾管理条例》落地施行。北京市生活垃圾处理工作按照“干湿分开,资源回收,末端决定前端”的原则开展。下图为生活垃圾回收处理系统示意图。读图完成下面小题。

1.依据“干湿分开,资源回收,末端决定前端”的原则,北京市生活垃圾( )①分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四类②分类体系分为分类投放、分类收集、分类运输、分类处理四步③最终处理方法是全部集中焚烧、填埋④其中的有害垃圾投放应注意避免二次污染

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.垃圾分类处理体现了可持续发展的( )

①公平性原则②持续性原则③共同性原则④阶段性原则

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【解析】1.从图中看,最终的处理方法不是全部集中焚烧、填埋,危险废物进入处理厂,厨余垃圾经处理厂加工,成为沼气和肥料,可回收物经分拣中心进入再生资源企业,③不正确,选B。

[答案提示]1.B

典例探究:

2020年5月1日,《北京市生活垃圾管理条例》落地施行。北京市生活垃圾处理工作按照“干湿分开,资源回收,末端决定前端”的原则开展。下图为生活垃圾回收处理系统示意图。读图完成下面小题。

1.依据“干湿分开,资源回收,末端决定前端”的原则,北京市生活垃圾( )①分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四类②分类体系分为分类投放、分类收集、分类运输、分类处理四步③最终处理方法是全部集中焚烧、填埋④其中的有害垃圾投放应注意避免二次污染

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.垃圾分类处理体现了可持续发展的( )

①公平性原则②持续性原则③共同性原则④阶段性原则

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【解析】2.可持续发展的原则有公平性、持续性和共同性,没有阶段性原则,①②③正确,④错,选A。

[答案提示]2.A

典例探究:

下图为某地区示意图。据此完成下面小题。

3.图中古城多为当时古文明中心,现已衰落消亡。其主要原因是( )

A.交流物质短缺 B.自然环境恶化

C.中外文化融合 D.现代公路兴起

4.图中当代城镇发展的主要限制性因素是( )

A.热量 B.交通 C.水源 D.地形

5.促进该地区可持续发展应采取的措施是( )

A.充分利用水资源,发展粮食生产

B.合理用水,建立以绿洲为中心的防护体系

C.加快上游地区水能资源的开发,大力建设水电站

D.整修梯田,防止水土流失

【解析】3.考查影响城市发展的因素,随着荒漠化的发展,许多古文明中心被风沙淹没,逐渐衰落,现在只剩遗址,B正确;交流物质短缺、中外文化融合以及现代公路兴起不是导致古城衰落的原因,ACD错误,故选B。

[答案提示]3.B

典例探究:

下图为某地区示意图。据此完成下面小题。

3.图中古城多为当时古文明中心,现已衰落消亡。其主要原因是( )

A.交流物质短缺 B.自然环境恶化

C.中外文化融合 D.现代公路兴起

4.图中当代城镇发展的主要限制性因素是( )

A.热量 B.交通 C.水源 D.地形

5.促进该地区可持续发展应采取的措施是( )

A.充分利用水资源,发展粮食生产

B.合理用水,建立以绿洲为中心的防护体系

C.加快上游地区水能资源的开发,大力建设水电站

D.整修梯田,防止水土流失

【解析】4.结合材料,图示地区位于我国西北地区,降水稀少,水源是当地城镇建设和发展的主要限制性因素,C正确。该地区夏季热量充足,随着现代技术水平的提高,交通日益完善,该地地形较为平坦,ABD错误,故选C。故选C。

[答案提示]4.C

典例探究:

下图为某地区示意图。据此完成下面小题。

3.图中古城多为当时古文明中心,现已衰落消亡。其主要原因是( )

A.交流物质短缺 B.自然环境恶化

C.中外文化融合 D.现代公路兴起

4.图中当代城镇发展的主要限制性因素是( )

A.热量 B.交通 C.水源 D.地形

5.促进该地区可持续发展应采取的措施是( )

A.充分利用水资源,发展粮食生产

B.合理用水,建立以绿洲为中心的防护体系

C.加快上游地区水能资源的开发,大力建设水电站

D.整修梯田,防止水土流失

【解析】5.该地区气候干旱,农业以畜牧业为主,发展粮食生产需要灌溉,会加剧水资源短缺,A错误;要合理利用河流上、中、下游的水资源,不宜大力建设水电站,B正确、C错误;该地耕地主要分布在山麓冲积扇的绿洲地区,地形平坦,不适合发展梯田,且该地的生态环境问题不是水土流失而是土地荒漠化,D错误。故选B。

[答案提示]5.B

典例探究:

近年来,鄂尔多斯市鄂旗蒙西高新技术工业园区按照循环经济的发展理念构建产业链,推进产业良性循环、良性发展,实现产业循环升级。下图为蒙西高新技术工业园区部分产业链示意图,读下图,完成下面小题。

6.该产业链体现了可持续发展原则是( )

A.公平性 B.持续性 C.共同性 D.整体性

7.下列关于蒙西高新技术工业园区循环经济产业链的叙述,不正确的是( )

A.一定程度上降低了对资源的消耗 B.减轻了环境污染

C.提高了经济效益 D.生产过程中不会有任何污染物被排放到环境中

【解析】6.该产业链提高了资源的利用率,减轻了社会经济发展对资源的压力,属于持续性原则。B正确。公平性原则:本代人之间的公平、代际间的公平和资源分配与利用的公平。可持续发展是一种机会、利益均等的发展。它既包括同代内区际间的均衡发展,即一个地区的发展不应以损害其它地区的发展为代价;也包括代际间的均衡发展,即既满足当代人的需要,又不损害后代的发展能力。该原则认为人类各代都处在同一生存空间,他们对这一空间中的自然资源和社会财富拥有同等享用权,他们应该拥有同等的生存权。共同性原则:各国可持续发展的模式虽然不同,但公平性和持续性原则是共同的。地球的整体性和相互依存性決定全球必须联合起来,认知我们的家园。AC错误。效益最大化原则不是可持续发展的原则,D错误。故选B。

[答案提示]6.B

典例探究:

近年来,鄂尔多斯市鄂旗蒙西高新技术工业园区按照循环经济的发展理念构建产业链,推进产业良性循环、良性发展,实现产业循环升级。下图为蒙西高新技术工业园区部分产业链示意图,读下图,完成下面小题。

6.该产业链体现了可持续发展原则是( )

A.公平性 B.持续性 C.共同性 D.整体性

7.下列关于蒙西高新技术工业园区循环经济产业链的叙述,不正确的是( )

A.一定程度上降低了对资源的消耗 B.减轻了环境污染

C.提高了经济效益 D.生产过程中不会有任何污染物被排放到环境中

【解析】7.循环经济产业链可以降低资源消耗、减轻环境污染、提高经济效益,ABC正确。该产业链可减轻对环境的污染,但在生产过程中避免不了会有污染物被排放到环境中,无法实现污染零排放,此说法太绝对,D不正确。故选D。

[答案提示]7.D

典例探究:

陕西榆林地区“乌金(煤)遍地”,资源非常丰富。过去,该地“村村点火,处处冒烟”,被人们戏称为“黑三角”。近年来,该地区在总结过去煤炭资源利用过程中的经验与教训之后,逐渐形成了下图所示的发展模式。读图,完成下面小题。

8.陕西榆林地区在资源开发利用初期,适合发展的工业类型是A.劳动力导向型工业 B.原料导向型工业

C.市场导向型工业 D.技术导向型工业

9.陕西榆林地区在后期发展中( )

A.降低了煤炭利用率,实现了环境保护

B.延长了产业链,提高了原料附加值

C.增加了煤炭开采量,加剧资源的枯竭

D.扩大了污染范围和污染物来源

【解析】8.由材料可知,该地煤炭资源丰富,在资源开发初期,受经济技术、观念等影响,通常是发展粗放型的、技术水平较低的、以原料为基础的工业,如采掘工业等,故B正确;ACD错误。故本题选B。

[答案提示]8.B

典例探究:

陕西榆林地区“乌金(煤)遍地”,资源非常丰富。过去,该地“村村点火,处处冒烟”,被人们戏称为“黑三角”。近年来,该地区在总结过去煤炭资源利用过程中的经验与教训之后,逐渐形成了下图所示的发展模式。读图,完成下面小题。

8.陕西榆林地区在资源开发利用初期,适合发展的工业类型是A.劳动力导向型工业 B.原料导向型工业

C.市场导向型工业 D.技术导向型工业

9.陕西榆林地区在后期发展中( )

A.降低了煤炭利用率,实现了环境保护

B.延长了产业链,提高了原料附加值

C.增加了煤炭开采量,加剧资源的枯竭

D.扩大了污染范围和污染物来源

【解析】9.榆林地区在发展中由传统工业逐渐转变为循环经济模式,实现了资源的循环利用,延长了产业链,提高了原料附加值,故B正确;循环经济模式提高了煤炭利用率,故A错误;循环经济模式,加强了对资源开发的广度和深度,有利于实现资源的可持续发展,故C错误;减少了废弃物排放,缩小了污染范围和污染物来源,故D错误。故本题选B。

[答案提示]9.B

典例探究:

阅读图文材料,完成下列要求。

苏州某中学小明同学在日记中写道:今天终于来到久负盛名的蒋巷村。40年前,这里是“小雨白茫茫,大雨成汪洋”的穷乡僻壤。依托“农业起家、工业发家、旅游旺家”的发展理念,现在的蒋巷村已成为了全国闻名的社会主义新农村的典范。走进蒋巷村,便看到村舍整齐,绿树成荫,还有络绎不绝的游客,在热闹的商店里购买着各种土特产。下面左图是蒋巷村的位置图,右图是蒋巷村生态农业模式图。

(1)解释蒋巷村曾经“小雨白茫茫,大雨成汪洋”的自然原因。

[解析] 本题考查蒋巷村洪涝的原因。可以从地理位置、气侯、地形等角度分析。把蒋巷村这样一个小区域放在长三角背景下考虑,问题就比较容易解释。由图可知,江苏蒋巷村地处长江中下游平原,地势低平,排水不畅。位于亚热带季风气侯区,降水集中且多暴雨。夏季还容易受到江淮准静止锋的影响,进入梅雨季节,降水持续时间长。当地河网密布,影响泄洪,会导致泄洪不畅。

[答案提示] 地处长江中下游平原,地势低平,排水不畅;亚热带季风气候,降水集中,多暴雨;夏季容易受江淮准静止锋影响,降水持续时间长;河网密布,泄洪不畅。

典例探究:

阅读图文材料,完成下列要求。

苏州某中学小明同学在日记中写道:今天终于来到久负盛名的蒋巷村。40年前,这里是“小雨白茫茫,大雨成汪洋”的穷乡僻壤。依托“农业起家、工业发家、旅游旺家”的发展理念,现在的蒋巷村已成为了全国闻名的社会主义新农村的典范。走进蒋巷村,便看到村舍整齐,绿树成荫,还有络绎不绝的游客,在热闹的商店里购买着各种土特产。下面左图是蒋巷村的位置图,右图是蒋巷村生态农业模式图。

(2)蒋巷村大米加工厂的产品主要以高端小袋包装米为主,请分析其原因。

[解析] 根据题意,蒋巷村的大米是绿色有机产品,生产过程绿色健康,大米品质优良,以高端小袋包装米为主,可以提高产品附加值,提高经济效益。小袋包装还可以控制总价,当地“旅游旺家“,消费者主要以游客为主,小袋包装便于携得,迎合消费者,促进消费。

[答案提示] 蒋巷村大米为绿色有机产品,品质优良,单价高,高端小袋包装米,附加值更高,经济效益更好;小包装可控制总价,迎合消费者需求游客众多,小袋包装方便游客携带,促进销售。

典例探究:

阅读图文材料,完成下列要求。

苏州某中学小明同学在日记中写道:今天终于来到久负盛名的蒋巷村。40年前,这里是“小雨白茫茫,大雨成汪洋”的穷乡僻壤。依托“农业起家、工业发家、旅游旺家”的发展理念,现在的蒋巷村已成为了全国闻名的社会主义新农村的典范。走进蒋巷村,便看到村舍整齐,绿树成荫,还有络绎不绝的游客,在热闹的商店里购买着各种土特产。下面左图是蒋巷村的位置图,右图是蒋巷村生态农业模式图。

(3)简述蒋巷村的发展经验对我国贫困农村脱贫致富的启示。

[解析] 考查可持续发展的措施。蒋巷村主要从当地的优势条件、经济效益和生态效益等方面发展。因地制宜发展循环经济,充分发掘和利用当地的优势资源条件。如地势低洼地发展鱼塘养殖、利用夏季高温多雨和地势平坦条件发展水稻种植。提高经济效益的方法,是加强对农产品的深加工,延长产业链,提高附加值。还从优化农村产业结构,积极发展生态旅游业来增加就业机会和增收。生态效益是发展生态农业,开发清洁能源,保护生态环境。

[答案提示] 因地制宜,充分发掘和利用当地优势资源条件:加强对农产品的深加工,延长产业链,提高附加值,优化农村产业结构,积极发展生态旅游业;发展生态农业,开发清洁能源,保护生态环境。

欢迎欣赏

湘教版高中地理新教材必修二复习

学习目标:

①运用资料,归纳人类面临的主要环境问题。

②运用资料,解释协调人地关系和可持续发展的主要途径及其缘由。

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

1.环境问题:指由自然界或人类活动作用于人们周围的环境,引起环境质量下降或生态失调,以及这种变化反过来对人类的生产生活产生不利影响的现象。

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

2.环境问题产生的原因有两方面:一是人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度;二是向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力。如下图所示:

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

3.主要环境问题

(1)资源短缺

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

3.主要环境问题

(2)生态破坏

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

3.主要环境问题

(3)环境污染

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}类型

主要污染物

危害

大气污染

二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳及可吸入颗粒物等

影响人类和动物的健康,危害植被,腐蚀材料,影响气候,降低能见度,引发温室效应、臭氧层空洞和酸雨等

水污染

生活污水、工业废水、农药、化肥、畜禽粪便等

影响水的有效利用,危害人体健康或破坏生态环境,造成水质恶化

土壤污染

重金属元素、有机物、有害微生物、寄生虫卵等

土壤的性质、组成、形状等发生变化,并导致土壤功能失调、质量下降

海洋污染

石油污染,来自陆地的生活、生产废弃物

损害海洋生物、危害人类健康、妨碍海洋活动、降低海洋环境质量

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

4.世界环境问题的成因分析:

(1)人口压力

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

4.世界环境问题的成因分析:

(2)资源不合理利用

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

4.世界环境问题的成因分析:

(3)片面追求经济增长

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

5.环境污染与生态破坏的区别与联系

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}环境问题

区别

联系

含义

产生机制

表现方式

环境污染

由于任意排放废弃物和有害物质导致的环境质量下降

人类向环境排放废弃物的数量超过环境的自净能力

生态破坏

都是环境问题的基本形式,环境污染往往会导致生态破坏

大气污染

水体污染

土壤污染

固体废弃物污染

噪声污染

放射性污染

海洋污染

生态破坏

由于人类对环境的破坏导致环境退化,影响人类的生产和生活

人类向环境索取资源的速度超过资源本身及其替代品的再生速度

森林的环境调节功能下降

水土流失、土地荒漠化

土地盐碱化

大气增温、臭氧层破坏

生物多样性减少

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

6.城市地区和乡村地区环境问题的差异:

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}地区

环境问题

形成原因

城市地区

主要表现为环境污染——大气污染、水污染、噪声污染等

由于交通、工业活动和人类居住地的过分密集,造成污染物的过度集中

乡村地区

主要表现为生态破坏——水土流失、荒漠化、林草减少、土壤盐碱化

利用资源的方式不当或强度过大

知识要点:5.1人类面临的主要环境问题

7.发展中国家和发达国家环境问题的差异

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}国家

环境问题

形成原因

发展中国家

较发达国家严重,以生态破坏为主

一般处在经济发展的初级阶段,人口增长很快,环境承受着发展和人口的双重压力;发达国家将污染严重的工业转移到发展中国家

发达国家

过分消耗资源带来的环境影响

过度消耗资源

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

1.人地关系思想的演变

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}时期

人类活动与环境

对人地关系的认识

采集—狩猎社会

依靠采集和狩猎为生,对环境的影响有限

人类与环境保持着原始的平衡关系

农业社会

对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏

还不能正确认识人地关系的不协调,但对人地关系有了一定程度的认识

工业社会

对自然资源的开发利用达到了空前的规模和高度,环境问题愈发严峻

人地矛盾迅速激化,“和谐论”(又称为人地协调论)应运而生

信息社会(又称为后工业社会)

人类社会的组织制度、经营管理、价值观念和生产生活方式等产生了一系列变革

关于人地关系的研究,向生态化、低碳化、绿色化、循环化的方向进一步发展

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

2.可持续发展是既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展。

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

3.走可持续发展之路

(1)转变传统发展观念

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

3.走可持续发展之路

(2)转变传统发展模式

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}发展模式

主要目的

特点

结果

传统发展模式

扩大生产规模,增加产品产量和提高消费水平

以牺牲资源、环境为代价

形成一种不可持续发展的生产方式和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机

可持续的发展模式

实现清洁生产和文明消费,减少经济活动所造成的环境压力和资源消耗

强调环境承载力和土地、水、森林、矿藏等自然资源的可持续利用

改变传统的以“高投入、高消耗、高污染”为特征的发展模式,通过引入市场机制,平衡需求与供给的矛盾

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

3.走可持续发展之路

(3)公众参与,从我做起

①推进绿色发展,建设美丽中国,是我国现代化建设的重要内容。

②我们每一个人都有责任和义务,珍惜自然资源,保护生态环境,使我们的子孙后代获得满足自身需求的能力。

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

4.走可持续发展道路,需要各方的共同努力

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

5.可持续发展的实践模式——循环经济

循环经济是指建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式,其根据资源输入减量化、资源再利用化、使废弃物再生资源化三个原则,把经济活动组织成一个物质反复循环流动的过程。

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

6.工业可持续发展的模式——清洁生产

清洁生产在产品生产过程或预期消费中,既能合理利用自然资源,把对环境的危害减至最小,又能充分满足人类需要,是社会经济效益最大化的一种模式。

知识要点:5.2协调人地关系,实现可持续发展

7.农业可持续发展的模式——生态农业

生态农业是指用生态系统的观点,将农业生产和生态平衡纳入协调一致的轨道,充分发挥生态经济效益以促进持续增产的农业经营方式。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}农业资源得到再生

生态农业利用生态学理论调整了农业结构,保护了农业资源,使资源再生,永续利用

综合效益突出

生态农业科学地增加物质和技术投入,提高了农业生态系统物质能量的利用率,提高了经济效益、生态效益和社会效益

实现良性循环

生态农业可以优化农业结构,使农、林、牧、副、渔五业合理发展,并可调节气候,减少灾害

思维导图:人地关系与可持续发展

典例探究:

2020年5月1日,《北京市生活垃圾管理条例》落地施行。北京市生活垃圾处理工作按照“干湿分开,资源回收,末端决定前端”的原则开展。下图为生活垃圾回收处理系统示意图。读图完成下面小题。

1.依据“干湿分开,资源回收,末端决定前端”的原则,北京市生活垃圾( )①分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四类②分类体系分为分类投放、分类收集、分类运输、分类处理四步③最终处理方法是全部集中焚烧、填埋④其中的有害垃圾投放应注意避免二次污染

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.垃圾分类处理体现了可持续发展的( )

①公平性原则②持续性原则③共同性原则④阶段性原则

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【解析】1.从图中看,最终的处理方法不是全部集中焚烧、填埋,危险废物进入处理厂,厨余垃圾经处理厂加工,成为沼气和肥料,可回收物经分拣中心进入再生资源企业,③不正确,选B。

[答案提示]1.B

典例探究:

2020年5月1日,《北京市生活垃圾管理条例》落地施行。北京市生活垃圾处理工作按照“干湿分开,资源回收,末端决定前端”的原则开展。下图为生活垃圾回收处理系统示意图。读图完成下面小题。

1.依据“干湿分开,资源回收,末端决定前端”的原则,北京市生活垃圾( )①分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四类②分类体系分为分类投放、分类收集、分类运输、分类处理四步③最终处理方法是全部集中焚烧、填埋④其中的有害垃圾投放应注意避免二次污染

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.垃圾分类处理体现了可持续发展的( )

①公平性原则②持续性原则③共同性原则④阶段性原则

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【解析】2.可持续发展的原则有公平性、持续性和共同性,没有阶段性原则,①②③正确,④错,选A。

[答案提示]2.A

典例探究:

下图为某地区示意图。据此完成下面小题。

3.图中古城多为当时古文明中心,现已衰落消亡。其主要原因是( )

A.交流物质短缺 B.自然环境恶化

C.中外文化融合 D.现代公路兴起

4.图中当代城镇发展的主要限制性因素是( )

A.热量 B.交通 C.水源 D.地形

5.促进该地区可持续发展应采取的措施是( )

A.充分利用水资源,发展粮食生产

B.合理用水,建立以绿洲为中心的防护体系

C.加快上游地区水能资源的开发,大力建设水电站

D.整修梯田,防止水土流失

【解析】3.考查影响城市发展的因素,随着荒漠化的发展,许多古文明中心被风沙淹没,逐渐衰落,现在只剩遗址,B正确;交流物质短缺、中外文化融合以及现代公路兴起不是导致古城衰落的原因,ACD错误,故选B。

[答案提示]3.B

典例探究:

下图为某地区示意图。据此完成下面小题。

3.图中古城多为当时古文明中心,现已衰落消亡。其主要原因是( )

A.交流物质短缺 B.自然环境恶化

C.中外文化融合 D.现代公路兴起

4.图中当代城镇发展的主要限制性因素是( )

A.热量 B.交通 C.水源 D.地形

5.促进该地区可持续发展应采取的措施是( )

A.充分利用水资源,发展粮食生产

B.合理用水,建立以绿洲为中心的防护体系

C.加快上游地区水能资源的开发,大力建设水电站

D.整修梯田,防止水土流失

【解析】4.结合材料,图示地区位于我国西北地区,降水稀少,水源是当地城镇建设和发展的主要限制性因素,C正确。该地区夏季热量充足,随着现代技术水平的提高,交通日益完善,该地地形较为平坦,ABD错误,故选C。故选C。

[答案提示]4.C

典例探究:

下图为某地区示意图。据此完成下面小题。

3.图中古城多为当时古文明中心,现已衰落消亡。其主要原因是( )

A.交流物质短缺 B.自然环境恶化

C.中外文化融合 D.现代公路兴起

4.图中当代城镇发展的主要限制性因素是( )

A.热量 B.交通 C.水源 D.地形

5.促进该地区可持续发展应采取的措施是( )

A.充分利用水资源,发展粮食生产

B.合理用水,建立以绿洲为中心的防护体系

C.加快上游地区水能资源的开发,大力建设水电站

D.整修梯田,防止水土流失

【解析】5.该地区气候干旱,农业以畜牧业为主,发展粮食生产需要灌溉,会加剧水资源短缺,A错误;要合理利用河流上、中、下游的水资源,不宜大力建设水电站,B正确、C错误;该地耕地主要分布在山麓冲积扇的绿洲地区,地形平坦,不适合发展梯田,且该地的生态环境问题不是水土流失而是土地荒漠化,D错误。故选B。

[答案提示]5.B

典例探究:

近年来,鄂尔多斯市鄂旗蒙西高新技术工业园区按照循环经济的发展理念构建产业链,推进产业良性循环、良性发展,实现产业循环升级。下图为蒙西高新技术工业园区部分产业链示意图,读下图,完成下面小题。

6.该产业链体现了可持续发展原则是( )

A.公平性 B.持续性 C.共同性 D.整体性

7.下列关于蒙西高新技术工业园区循环经济产业链的叙述,不正确的是( )

A.一定程度上降低了对资源的消耗 B.减轻了环境污染

C.提高了经济效益 D.生产过程中不会有任何污染物被排放到环境中

【解析】6.该产业链提高了资源的利用率,减轻了社会经济发展对资源的压力,属于持续性原则。B正确。公平性原则:本代人之间的公平、代际间的公平和资源分配与利用的公平。可持续发展是一种机会、利益均等的发展。它既包括同代内区际间的均衡发展,即一个地区的发展不应以损害其它地区的发展为代价;也包括代际间的均衡发展,即既满足当代人的需要,又不损害后代的发展能力。该原则认为人类各代都处在同一生存空间,他们对这一空间中的自然资源和社会财富拥有同等享用权,他们应该拥有同等的生存权。共同性原则:各国可持续发展的模式虽然不同,但公平性和持续性原则是共同的。地球的整体性和相互依存性決定全球必须联合起来,认知我们的家园。AC错误。效益最大化原则不是可持续发展的原则,D错误。故选B。

[答案提示]6.B

典例探究:

近年来,鄂尔多斯市鄂旗蒙西高新技术工业园区按照循环经济的发展理念构建产业链,推进产业良性循环、良性发展,实现产业循环升级。下图为蒙西高新技术工业园区部分产业链示意图,读下图,完成下面小题。

6.该产业链体现了可持续发展原则是( )

A.公平性 B.持续性 C.共同性 D.整体性

7.下列关于蒙西高新技术工业园区循环经济产业链的叙述,不正确的是( )

A.一定程度上降低了对资源的消耗 B.减轻了环境污染

C.提高了经济效益 D.生产过程中不会有任何污染物被排放到环境中

【解析】7.循环经济产业链可以降低资源消耗、减轻环境污染、提高经济效益,ABC正确。该产业链可减轻对环境的污染,但在生产过程中避免不了会有污染物被排放到环境中,无法实现污染零排放,此说法太绝对,D不正确。故选D。

[答案提示]7.D

典例探究:

陕西榆林地区“乌金(煤)遍地”,资源非常丰富。过去,该地“村村点火,处处冒烟”,被人们戏称为“黑三角”。近年来,该地区在总结过去煤炭资源利用过程中的经验与教训之后,逐渐形成了下图所示的发展模式。读图,完成下面小题。

8.陕西榆林地区在资源开发利用初期,适合发展的工业类型是A.劳动力导向型工业 B.原料导向型工业

C.市场导向型工业 D.技术导向型工业

9.陕西榆林地区在后期发展中( )

A.降低了煤炭利用率,实现了环境保护

B.延长了产业链,提高了原料附加值

C.增加了煤炭开采量,加剧资源的枯竭

D.扩大了污染范围和污染物来源

【解析】8.由材料可知,该地煤炭资源丰富,在资源开发初期,受经济技术、观念等影响,通常是发展粗放型的、技术水平较低的、以原料为基础的工业,如采掘工业等,故B正确;ACD错误。故本题选B。

[答案提示]8.B

典例探究:

陕西榆林地区“乌金(煤)遍地”,资源非常丰富。过去,该地“村村点火,处处冒烟”,被人们戏称为“黑三角”。近年来,该地区在总结过去煤炭资源利用过程中的经验与教训之后,逐渐形成了下图所示的发展模式。读图,完成下面小题。

8.陕西榆林地区在资源开发利用初期,适合发展的工业类型是A.劳动力导向型工业 B.原料导向型工业

C.市场导向型工业 D.技术导向型工业

9.陕西榆林地区在后期发展中( )

A.降低了煤炭利用率,实现了环境保护

B.延长了产业链,提高了原料附加值

C.增加了煤炭开采量,加剧资源的枯竭

D.扩大了污染范围和污染物来源

【解析】9.榆林地区在发展中由传统工业逐渐转变为循环经济模式,实现了资源的循环利用,延长了产业链,提高了原料附加值,故B正确;循环经济模式提高了煤炭利用率,故A错误;循环经济模式,加强了对资源开发的广度和深度,有利于实现资源的可持续发展,故C错误;减少了废弃物排放,缩小了污染范围和污染物来源,故D错误。故本题选B。

[答案提示]9.B

典例探究:

阅读图文材料,完成下列要求。

苏州某中学小明同学在日记中写道:今天终于来到久负盛名的蒋巷村。40年前,这里是“小雨白茫茫,大雨成汪洋”的穷乡僻壤。依托“农业起家、工业发家、旅游旺家”的发展理念,现在的蒋巷村已成为了全国闻名的社会主义新农村的典范。走进蒋巷村,便看到村舍整齐,绿树成荫,还有络绎不绝的游客,在热闹的商店里购买着各种土特产。下面左图是蒋巷村的位置图,右图是蒋巷村生态农业模式图。

(1)解释蒋巷村曾经“小雨白茫茫,大雨成汪洋”的自然原因。

[解析] 本题考查蒋巷村洪涝的原因。可以从地理位置、气侯、地形等角度分析。把蒋巷村这样一个小区域放在长三角背景下考虑,问题就比较容易解释。由图可知,江苏蒋巷村地处长江中下游平原,地势低平,排水不畅。位于亚热带季风气侯区,降水集中且多暴雨。夏季还容易受到江淮准静止锋的影响,进入梅雨季节,降水持续时间长。当地河网密布,影响泄洪,会导致泄洪不畅。

[答案提示] 地处长江中下游平原,地势低平,排水不畅;亚热带季风气候,降水集中,多暴雨;夏季容易受江淮准静止锋影响,降水持续时间长;河网密布,泄洪不畅。

典例探究:

阅读图文材料,完成下列要求。

苏州某中学小明同学在日记中写道:今天终于来到久负盛名的蒋巷村。40年前,这里是“小雨白茫茫,大雨成汪洋”的穷乡僻壤。依托“农业起家、工业发家、旅游旺家”的发展理念,现在的蒋巷村已成为了全国闻名的社会主义新农村的典范。走进蒋巷村,便看到村舍整齐,绿树成荫,还有络绎不绝的游客,在热闹的商店里购买着各种土特产。下面左图是蒋巷村的位置图,右图是蒋巷村生态农业模式图。

(2)蒋巷村大米加工厂的产品主要以高端小袋包装米为主,请分析其原因。

[解析] 根据题意,蒋巷村的大米是绿色有机产品,生产过程绿色健康,大米品质优良,以高端小袋包装米为主,可以提高产品附加值,提高经济效益。小袋包装还可以控制总价,当地“旅游旺家“,消费者主要以游客为主,小袋包装便于携得,迎合消费者,促进消费。

[答案提示] 蒋巷村大米为绿色有机产品,品质优良,单价高,高端小袋包装米,附加值更高,经济效益更好;小包装可控制总价,迎合消费者需求游客众多,小袋包装方便游客携带,促进销售。

典例探究:

阅读图文材料,完成下列要求。

苏州某中学小明同学在日记中写道:今天终于来到久负盛名的蒋巷村。40年前,这里是“小雨白茫茫,大雨成汪洋”的穷乡僻壤。依托“农业起家、工业发家、旅游旺家”的发展理念,现在的蒋巷村已成为了全国闻名的社会主义新农村的典范。走进蒋巷村,便看到村舍整齐,绿树成荫,还有络绎不绝的游客,在热闹的商店里购买着各种土特产。下面左图是蒋巷村的位置图,右图是蒋巷村生态农业模式图。

(3)简述蒋巷村的发展经验对我国贫困农村脱贫致富的启示。

[解析] 考查可持续发展的措施。蒋巷村主要从当地的优势条件、经济效益和生态效益等方面发展。因地制宜发展循环经济,充分发掘和利用当地的优势资源条件。如地势低洼地发展鱼塘养殖、利用夏季高温多雨和地势平坦条件发展水稻种植。提高经济效益的方法,是加强对农产品的深加工,延长产业链,提高附加值。还从优化农村产业结构,积极发展生态旅游业来增加就业机会和增收。生态效益是发展生态农业,开发清洁能源,保护生态环境。

[答案提示] 因地制宜,充分发掘和利用当地优势资源条件:加强对农产品的深加工,延长产业链,提高附加值,优化农村产业结构,积极发展生态旅游业;发展生态农业,开发清洁能源,保护生态环境。

欢迎欣赏