2021年中考复习课外文言文专项训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2021年中考复习课外文言文专项训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-24 16:33:25 | ||

图片预览

文档简介

2020—2021学年度部编版语文中考课外文言文专项训练

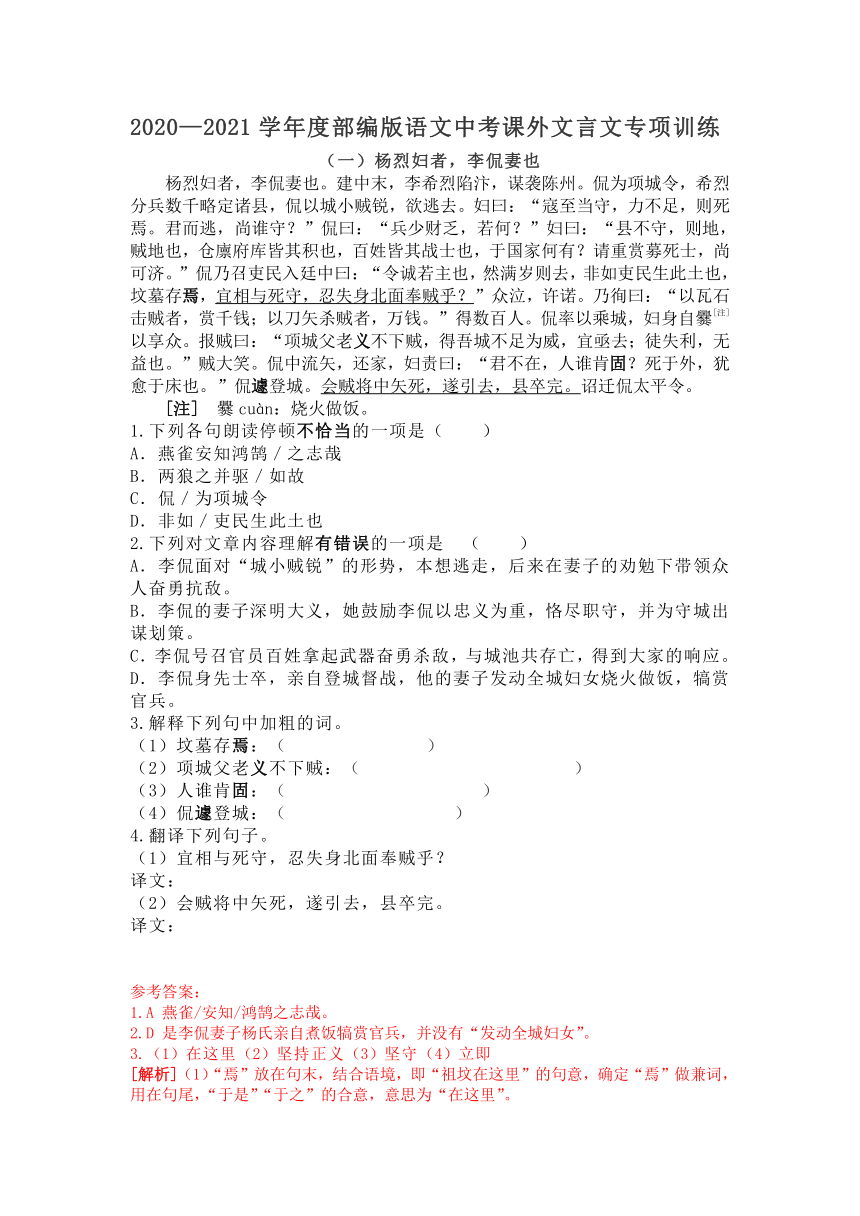

(一)杨烈妇者,李侃妻也

杨烈妇者,李侃妻也。建中末,李希烈陷汴,谋袭陈州。侃为项城令,希烈分兵数千略定诸县,侃以城小贼锐,欲逃去。妇曰:“寇至当守,力不足,则死焉。君而逃,尚谁守?”侃曰:“兵少财乏,若何?”妇曰:“县不守,则地,贼地也,仓廪府库皆其积也,百姓皆其战士也,于国家何有?请重赏募死士,尚可济。”侃乃召吏民入廷中曰:“令诚若主也,然满岁则去,非如吏民生此土也,坟墓存焉,宜相与死守,忍失身北面奉贼乎?”众泣,许诺。乃徇曰:“以瓦石击贼者,赏千钱;以刀矢杀贼者,万钱。”得数百人。侃率以乘城,妇身自爨[注]以享众。报贼曰:“项城父老义不下贼,得吾城不足为威,宜亟去;徒失利,无益也。”贼大笑。侃中流矢,还家,妇责曰:“君不在,人谁肯固?死于外,犹愈于床也。”侃遽登城。会贼将中矢死,遂引去,县卒完。诏迁侃太平令。

[注] 爨cuàn:烧火做饭。

1.下列各句朗读停顿不恰当的一项是( )

A.燕雀安知鸿鹄/之志哉

B.两狼之并驱/如故

C.侃/为项城令

D.非如/吏民生此土也

2.下列对文章内容理解有错误的一项是 ( )

A.李侃面对“城小贼锐”的形势,本想逃走,后来在妻子的劝勉下带领众人奋勇抗敌。

B.李侃的妻子深明大义,她鼓励李侃以忠义为重,恪尽职守,并为守城出谋划策。

C.李侃号召官员百姓拿起武器奋勇杀敌,与城池共存亡,得到大家的响应。

D.李侃身先士卒,亲自登城督战,他的妻子发动全城妇女烧火做饭,犒赏官兵。

3.解释下列句中加粗的词。

(1)坟墓存焉:(?

?

?

?

?

)

(2)项城父老义不下贼:(?

?

?

?

?

?

?

?)

(3)人谁肯固:(?

?

?

?

?

?

?

)

(4)侃遽登城:(?

?

?

?

?

?

)

4.翻译下列句子。

(1)宜相与死守,忍失身北面奉贼乎?

译文:

(2)会贼将中矢死,遂引去,县卒完。

译文:

参考答案:

1.A

燕雀/安知/鸿鹄之志哉。

2.D

是李侃妻子杨氏亲自煮饭犒赏官兵,并没有“发动全城妇女”。

3.(1)在这里(2)坚持正义(3)坚守(4)立即

[解析](1)“焉”放在句末,结合语境,即“祖坟在这里”的句意,确定“焉”做兼词,用在句尾,“于是”“于之”的合意,意思为“在这里”。

(2)“义”属于活用词,本指“正义”,句中名词活用作动词,是“坚持正义”的意思。

(3)“同”属活用词,本义是“坚固”的意思,句中形容词活用作动词,解释为“坚守”。

(4)“遽”,取常用义“立即”。

4.(1)(大家)应当一起拼死守城,怎么能忍心失去操守投降侍奉敌人呢?

(2)适逢敌将中箭而死,(敌人)于是退兵离开,项城最终得以保全。

【解析】本题考查翻译文言句子的能力。翻译时,关键词翻译要到位,可采用语境推论法和课内迁移法解题。根据上下文语境,(1)句缺主语,要补充主语“大家”。句中的“宜”是“应当”的意思,“相与”解释为“一起”,“失身”是“失去操守”的意思,“北面”即“投降”之意,“奉贼”是“侍奉敌人”的意思。(2)句中,“会”解释为“适逢,正赶上”,“矢”是“箭”的意思,“遂”是“于是,就”的意思,“引”是“退却”的意思,“去”是“离开”的意思,“卒”取“终于”之意,“完”是“完整”的意思。

[参考译文]

杨烈妇,是李侃的妻子。建中末年,李希烈攻陷了汴州,又谋划袭击陈州。(当时)李侃担任项城令,李希烈分派几千兵卒攻克平定了许多县城,李侃因为守卫的城小,而来犯的李希烈部队精锐,想要放弃项城逃走。他的妻子杨氏说:“(您是县官)叛贼到应当坚守,力量不足,就战死。假如您逃跑,那么谁来守城?”李侃说:“兵力少,财源匮乏,该怎么办?”杨氏说:“假如县城守不住,那么地方就是贼人的地方了,仓廪府库里的东西都成了叛军的积蓄,百姓都成了他们的士兵,国家还有什么呢?请用重赏招募不怕死的士兵,尚且还有挽救的余地。”于是李侃在庭院召集官吏百姓说:“县官确实是你们之主,但是任期满了就离职而去,不像你们那样是本地人,祖坟在这里,(大家)应当一起拼死守城,怎么能忍心失去操守投降侍奉敌人呢?”众人感泣,答应守城,于是李侃当众宣示:“凡是用砖瓦石块击中贼人的,奖赏他千钱;用刀箭兵器之类杀死敌人的,奖赏他万钱。”(这样)招募到数百人。李侃带领他们登城守卫,杨氏亲自为他们煮饭让他们吃。李侃对敌人喊话说:“项城父老坚持正义而决不从贼,你们即使得到我们的城也不能显示你们的军威,不如赶快离去;白白地失利,没有什么好处。”叛贼大笑。这时有飞来的箭射中李侃,李侃受伤回到家。杨氏责备他说:“你不在,那么谁愿意固守阵地?即使死在外面,也比躺在床上疗伤强。”李侃就马上登上城墙。适逢敌将中箭而死,(敌人)于是退兵离开,项城最终得以保全。朝廷下诏升李侃为太平县令。

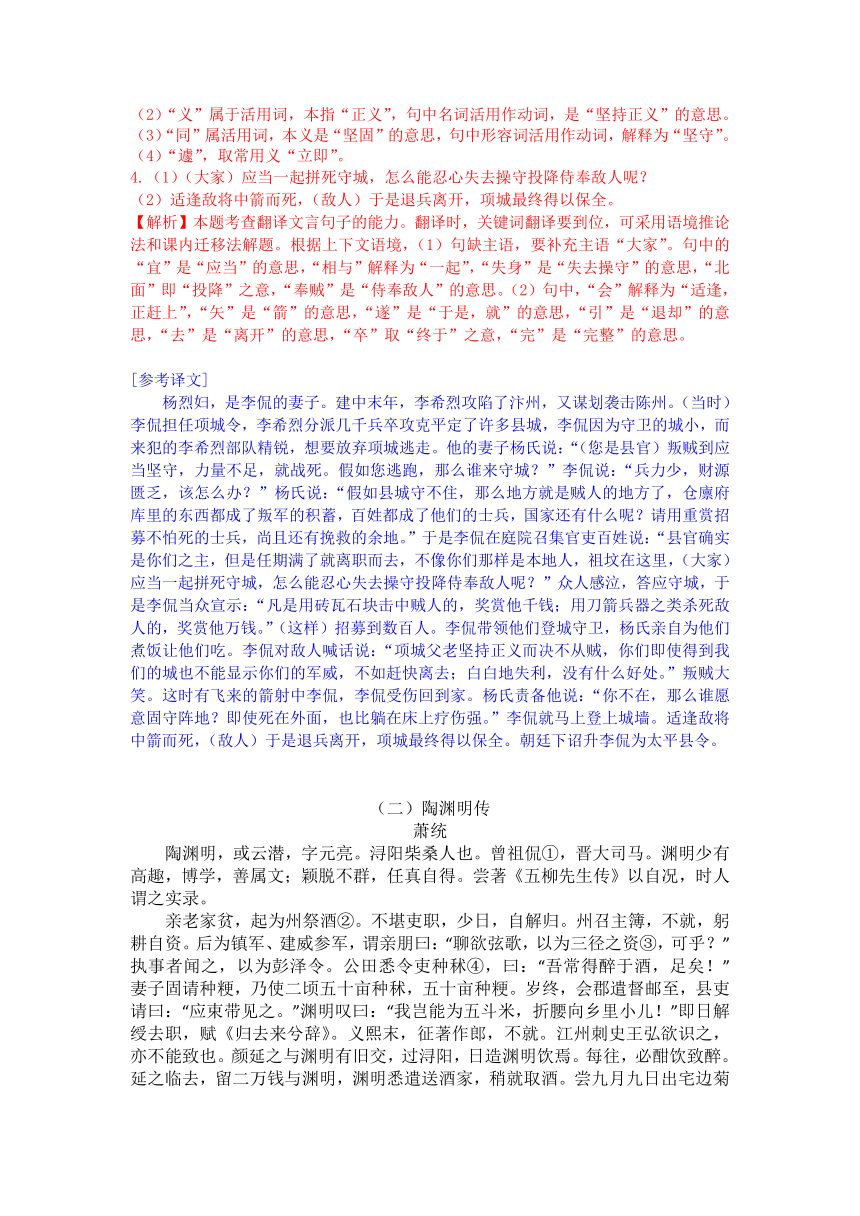

(二)陶渊明传

萧统

陶渊明,或云潜,字元亮。浔阳柴桑人也。曾祖侃①,晋大司马。渊明少有高趣,博学,善属文;颖脱不群,任真自得。尝著《五柳先生传》以自况,时人谓之实录。

亲老家贫,起为州祭酒②。不堪吏职,少日,自解归。州召主簿,不就,躬耕自资。后为镇军、建威参军,谓亲朋曰:“聊欲弦歌,以为三径之资③,可乎?”执事者闻之,以为彭泽令。公田悉令吏种秫④,曰:“吾常得醉于酒,足矣!”妻子固请种粳,乃使二顷五十亩种秫,五十亩种粳。岁终,会郡遣督邮至,县吏请曰:“应束带见之。”渊明叹曰:“我岂能为五斗米,折腰向乡里小儿!”即日解绶去职,赋《归去来兮辞》。义熙末,征著作郎,不就。江州刺史王弘欲识之,亦不能致也。颜延之与渊明有旧交,过浔阳,日造渊明饮焉。每往,必酣饮致醉。延之临去,留二万钱与渊明,渊明悉遣送酒家,稍就取酒。尝九月九日出宅边菊丛中坐,久之,满手把菊。忽值弘送酒至,即便就酌,醉而归。渊明不解音律,而蓄无弦琴一张,每酒适,辄抚弄以寄其意。贵贱造之者,有酒辄设。渊明若先醉,便语客:“我醉欲眠,卿可去!”其真率如此。

(选自《昭明文选》,有删改)

【注】①侃:指陶渊明祖父陶侃。②祭酒:官职名。下文的“主簿、参军、令、督邮、著作郎、刺史”等都是官职名。③以为三径之资:指过隐居生活。④秫:指高粱。下文的“粳”指稻谷。

1.请用“/”标出下面句子的朗读停顿。(每句标一处)。

(1)应

束

带

见

之。

(2)江

州

刺

史

王

弘

欲

识

之。

2.写出下列句子中加粗词的意思。

(1)善属文(?

?

?

?

?

?

?)

(2)躬耕自资(?

?

?

?

?

?

?

?)

(3)日造渊明饮焉(?

?

?

?

?

?

??)

(4)便语客(?

?

?

?

?

?

?

?

?)

3.用现代汉语翻译下面的句子。

尝著《五柳先生传》以自况,时人谓之实录。

4.陶渊明《饮酒》(其五)中说“心远地自偏”,“心远”在本文中具体表现在哪些事上?请至少概括出两件。

5.阅读下面两段文字,结合具体内容说说陶渊明是一个怎样的人。

【甲】义熙末,征著作郎,不就。江州刺史王弘欲识之,亦不能致也。颜延之与渊明有旧交,过浔阳,日造渊明饮焉。每往,必酣饮致醉。延之临去,留二万钱与渊明;渊明悉遣送酒家,稍就取酒……贵贱造之者,有酒辄设。渊明若先醉,便语客:“我醉欲眠,卿可去!”其真率如此。(节选自《陶渊明传》)

【乙】道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。(节选自陶渊明《归园田居》)

【参考答案】

1.(1)应/束带见之。

(2)江州刺史王弘/欲识之。

2.(1)善于,擅长(2)亲自种地(3)每天(4)告诉,对……说

3.(他)曾经写了一篇《五柳先生传》来自比,当时的人称这篇文章是实录。

4.

①不肯应召做官;②热爱田园生活(亲自种地);③不肯为五斗米折腰;④拒绝刺史的结交。

5.①不慕荣利,安贫乐道(厌恶官场)。请他做官,他不答应。②热爱田园生活。劳动生活是辛苦的,“道狭草木长,夕露沾我衣”,但是他却不以此为苦,认为只要不违背自己的愿望就好。③喜欢喝酒。颜延之经过浔阳,每天都与陶渊明饮酒,每次都喝醉。颜延之走的时候,留下二万钱给陶渊明,陶渊明都用来买酒喝。来客不分贵贱,有酒就招待。④为人率真。与客人喝酒,陶渊明若先醉,便跟客人说:“我醉欲眠,卿可去!”

【参考译文】

陶潜(陶渊明),字元亮。浔阳柴桑人。是大司马陶侃的曾孙。陶渊明少年时志趣高尚,知识渊博,善于做文章;洒脱大方不拘谨,自得于真性情。曾经写了一篇《五柳先生传》来自比,当时的人称这篇文章是实录。

双亲年迈,家里贫穷,(朝廷)任用他担任州祭酒。他不能忍受州祭酒这个职务,没几天就自己回家了。州里聘用他担任主簿,他没有去就职,他自己种田来养活自己。后来又担任过镇军、建威参军,他对亲戚朋友说:“姑且想用琴瑟等伴奏歌唱,用来挣些贴补家用的钱,可以吗?”朝廷中掌管选拔官吏的人听说了,就任用他担任彭泽令。在县里,他命令把分配给他的全部公田种植上高粱来酿酒,说:“让我一直醉酒就够了!”他的妻子和孩子坚持请求种粳米,于是命令用二顷中的五十亩种植高粱,用五十亩种植稻谷。年终的时候,正赶上郡里派遣督邮到彭泽县来,县里的官吏告诉他说:“应该穿上官服拜见督邮。”陶渊明叹息说:“我不能为了五斗之米,屈身富贵,辱志失节,小心谨慎地侍奉这些乡下的小人啊!”当天陶渊明将县令印绶交还官府,辞去县令职务,写了《归去来兮辞》。义熙末,朝廷征用陶渊明担任著作郎,他没有去就职。江州刺史王弘想结交他,却请不来他。颜延之和陶渊明交情很好,颜延之经过浔阳,便天天去陶渊明家喝酒。每次前往,一定痛快地喝酒直到喝醉。延之要走的时候,留下二万钱给陶渊明,陶渊明全部把钱送到酒家,就能方便地喝酒。曾经九月九日没有酒,走出宅边菊丛中坐着,很久,满手拿着菊花。忽然碰上王弘送酒来,马上就喝,喝醉酒就回去。陶渊明不通晓音律,但是收藏了一张质朴的琴,没有琴弦,每逢喝酒恰到好处时,就抚弄它以便寄托自己的情感。无论尊贵和卑微的人来拜访他,有酒就设宴。陶渊明如果先喝醉,就告诉客人说:“我喝醉了,想去睡觉啦,你可以回去了!”他的真率性情就是这样。

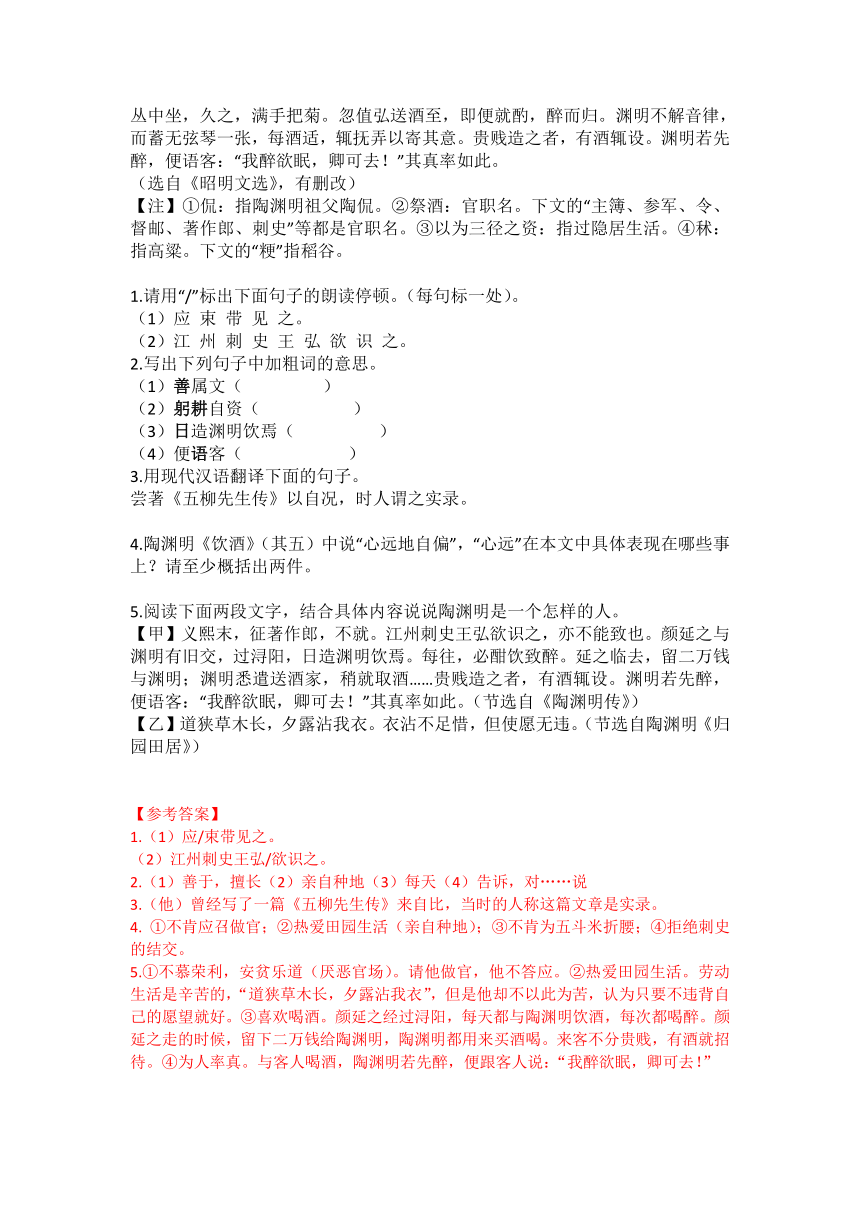

(三)跋李庄简公①家书

〔南宋〕陆游

李丈②参政罢政归里时,某③年二十矣。时时来访先君,剧④谈终日,每言秦氏必曰咸阳⑤愤切慨慷形于色辞。一日平旦来,共饭。谓先君曰:“闻赵相⑥过岭,悲忧出涕。仆不然,谪命下,青鞋布袜行矣,岂能作儿女态耶!”方言此时,目如炬,声如钟,其英伟刚毅之气,使人兴起。

后四十年,偶读公家书。虽徙海表⑦,气不少衰,丁宁训戒之语,皆足垂范百世,犹想见其青鞋布袜时也。

淳熙戊申五月己未,笠泽陆某题。

(选自《渭南文集》)

【注释】①李庄简公:即李光,抗金领袖之一。宋高宗时官至吏部尚书、参知政事。因坚持抗金和反对秦桧“盗弄国权,怀奸误国”而罢官。后遭秦桧党羽陷害,远贬琼州。死后,赐谥庄简。②丈:对长辈的尊称。李丈,指李光。③某:自称的谦辞。下面的“仆”也是自称的谦辞。④剧:激烈,热烈。⑤咸阳:此处用来影射秦桧。⑥赵相:赵鼎,宋高宗时两度为相。因反对秦桧和议,被贬崖县。⑦海表:指海南岛。

1.解释下面句中加粗词的意思。

(1)闻赵相过岭,悲忧出涕 (?

?

??)

(2)青鞋布袜行矣,岂能作儿女态耶 (?

?

?

?

?

?

??)

(3)虽徙海表,气不少衰 (?

?

?

?

?

?

?)

2.断句题

每言秦氏必曰咸阳愤切慨慷形于色辞。

3.上文是如何表现李光的“英伟刚毅之气”的?结合文章内容进行分析。

4.请你根据上文和相关注释,推断李光“丁宁训戒”的内容,并结合陆游的诗词简述陆游受到的影响。

【参考答案】

1.

(1)眼泪

(2)怎么

(3)虽然

2.每言秦氏/必曰咸阳/愤切慨慷/形于色辞。

【解析】此题考查文言文断句,断句前,先要通读全文理清文段思路,尤其是把握文章中涉及的人物及关系。也可借助文段的一些特征巧妙断句,比如借助虚词,借助句式,借助对话词“曰”、“云”等,根据句子的结构成分等,读出含义,然后断句。翻译为:每每提及奸臣秦桧时,总以贬词“咸阳”借代,愤恨痛切、慷慨激昂的情绪溢于言表。

3.

第一,选取最能表现李光性格的生活细节。一是李光罢政归乡,言及秦桧,“必曰咸阳愤切慨慷,形于色辞”。二是否定赵鼎被贬时“悲忧出涕”的情状,认为“青鞋布袜”而行就是了。三是写李光远徙海南后“气不少衰”,对家人仍“丁宁训戒”。第二突出情态,传达精神,如当李光言及赵鼎被贬谪之事时,目如炬,声如钟”,既有对赵鼎的不屑,又含对秦桧等人的义愤。第三,对比烘托,增其光辉。作者把李光与赵鼎对待贬谪的态度出作对比,突出他的刚毅。

【解析】在理解文本的基础上分析。根据“每言秦氏,必曰咸阳,愤切慨慷,形于色辞”

“闻赵相过岭,悲忧出涕。仆不然,谪命下,青鞋布林行矣,岂能作儿女态耶!”“虽徙海表,气不少衰,丁宁训戒之语,皆尽翻范世,犹想见其青鞋布袜时也”等句子分析,李光在生活细节表现出“英伟刚毅之气”;根据“方言此时,目如矩,声如钟,其英伟刚毅之气,使人兴起”分析,表现出李光既有对赵鼎的不屑,又含对秦桧等人的义愤,从神情和动作等方面表现“英伟刚毅之气”;根据“闻赵相过岭,悲忧出涕。仆不然,谪命下,青鞋布林行矣,岂能作儿女态耶!”分析,通过对比烘托,把李光与赵鼎对待贬谪的态度出作对比,突出他的刚毅。

4.(1):内容:要有气节(正气)。影响:李光不畏权佞,英伟刚毅,表现出浩然正气。陆游年轻时就对“愤切慨慷”的李光非常崇敬,四十年后还想见他“青鞋布袜”的样子,可见影响很深。这种影响也在《卜算子?咏梅》中体现出来。“无意苦争春,一任群芳妒”,就表现出陆游决不与争宠邀媚、阿谀逢迎之徒为伍的品格和不畏谗毁、坚贞自守的铮铮铁骨。?

示例(2):内容:爱国,抗金。影响:李光是抗金领袖之一,力主抗金,到老了,还对他的子孙“丁宁训诫”,陆游一生也是抗金之志不灭,收复失地、统一祖国的信念始终如一,就如“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”所表现的,到了晚年仍想杀敌报国。陆游对祖国真诚的热爱,对抗金事业的深切关注,是从小就在李光等长辈的熏陶下培养起来的。

【参考译文】

参知政事李光前辈被罢职回家时我二十岁了。他常常来拜访我父亲,俩人在一起整天畅谈朝政。每每提及奸臣秦桧时总以贬词“咸阳”借代,愤恨痛切、慷慨激昂的情绪溢于言表。有一天清早到我们家一起吃饭,对我父亲说:“听说宰相赵鼎遭秦桧陷害被贬谪到岭南海岛,路过南岭时伤心忧愁地哭了。我是不会这个样子的,假如朝廷贬谪的命令一下达,青鞋布袜一穿就上路,怎能表现出小孩子哭哭啼啼的架势呢!”说这番话的时候,两眼明亮如炬,声音洪亮如钟,那英烈刚毅的气度让人振作奋发。

此后过了四十年,偶然看阅老前辈的家信,发现他当年虽然被贬到偏远的海岛,但英烈刚毅的气节仍然丝毫未减,叮嘱训导家人的话语句句都是可以世代流传,作为典范的。字里行间可以让人想见他穿起青鞋布袜、毅然决然离京上路的情景啊。

淳熙戊申年五月己未祖籍太湖之滨的陆游题跋作记。

(四)阅读下面的文言文,完成下面小题。

贞观三年,太宗谓侍臣曰:“君臣本同治乱,共安危,若主纳忠谏,臣进直言,斯故君臣合契①,古来所重。若君自贤,臣不匡正,欲不危亡,不可得也。君失其国,臣亦不能独全其家。至如隋炀帝暴虐,臣下钳口②,卒令不闻其过,遂至灭亡,虞世基等,寻亦诛死。前事不远,朕与卿等可③得不慎,无为后所嗤!

贞观六年,太宗谓侍臣日:“朕闻周、秦初得天下,其事不异。然周则惟善是务,积功累德,所以能保八百之基。秦乃恣其奢淫,好行刑罚,不过二世而灭。岂非为善者福祚④延长,为恶者降年⑤不永?朕又闻桀、纣帝王也,以匹夫比之,则以为辱;颜,闵⑥匹夫也,以帝王比之,则以为荣。此亦帝王深耻也。联每将此事以为鉴戒,常恐不逮,为人所笑。”

(选自《贞观政要?卷三》,中华书局2016年版,有删改)

[注]①合契:对合符契,这里引申为符合,投合。②钳口:闭口不言。③可:岂,哪。④福祚(zuò):福禄,福分。⑤降年:天赐予的年龄,寿命。⑥颜、闵:指孔子的两个学生颜回和闵损,他们以德行修养著称。

1.解释文中加粗的词。

(1)若主纳忠谏(?

??

?)

(2)寻亦诛死(?

?

?

?)

(3)无为后所嗤(?

?

?)

(4)以匹夫比之(??

?

?)

2.断句题

朕每将此事以为鉴戒常恐不逮为人所笑

3.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)君失其国,臣亦不能独全其家。

(2)此亦帝王深耻也。

4.选文中唐太宗对侍臣说的话体现了哪些治国理政的思想?

【参考答案】

1.(1)接受

(2)杀

(3)后人

(4)凭

2.朕每将此事以为鉴戒/常恐不逮/为人所笑

3.

(1)君主要是失掉了江山,

臣子也就不能保全自己的家族。

(2)这也是帝王应该感到羞愧的。

4.君主能接受忠言,虚心纳谏,臣子能直言进谏,要施行仁政,关爱百姓。

【参考译文】

贞观三年,唐太宗对侍臣说:“君臣本应共同平定天下的叛乱,安危与共,如果君主能接受忠言,臣子能够直言进谏,那么君臣之间就会非常默契,这是自古以来治国所重视的方法。如果君主贤明,而臣子却不匡正辅佐,想要国家不危难灭亡,是不可能的。君主丧失了国家,臣子也不能单独保全自己的家庭。像隋炀帝(,他为人非常)暴虐,臣下不敢进言,终于使他不知道自己的过失,最后导致隋朝灭亡,大臣虞世基等人不久也被杀死。这个惨痛的教训离我们并不久远,我和各位大臣哪能不谨慎,不能被后人所耻笑啊!”

贞观六年,唐太宗对侍臣说:“我听说周朝与秦朝刚得到天下的时候,治理国家的方法是一样的。但是周朝推行仁政,积累功德,所以能够将自己的基业保持八百年。而秦朝恣意妄为,骄奢淫逸,所以只经历了两代帝王就灭亡了。这难道不是行善可以延长福祚,作恶可使国运衰败吗?我又听说桀、纣是帝王,但是凡夫俗子都对他们的行为感到羞耻,颜回、闵损是普通百姓,但帝王却以他们的言行为荣耀。这也是帝王应该感到羞愧的。我时常用这些事作为借鉴警诫,经常担心自己做得不够好,被人嗤笑。”

(五)阅读下文,回答问题。

蒲留仙写书

蒲留仙先生《聊斋志异》,用笔精简,寓意处全无迹相,盖脱胎于诸子,非仅抗于左史、龙门①也。相传先生居乡里,落拓无偶,性尤②怪僻,为村中童子师,食贫自给,不求于人。作此书时,每临晨携一大磁罂③,中贮苦茗,具淡巴菰④一包,置行人大道旁,下陈芦衬,坐于上,烟茗置身畔。见行道者过,必强执与语,搜奇说异,随人所知;渴则饮以茗,或⑤奉以烟,必令畅谈乃已⑥。偶闻一事,归而粉饰之。如是二十余寒暑,此书方告蒇⑦。故⑧笔法超绝。

【注释】①左史、龙门:指左丘明和司马迁。左丘明著《左传》,司马迁生于龙门。②尤:?格外,十分。③罂:大腹小口的瓶或罐子。④淡巴菰:烟草的旧音译名。⑤或:有时。⑥已:止,停止。⑦蒇(chǎn):完成。⑧故:所以,因此。

解释句中加点的词。

①每临晨携一大磁罂????

②必令畅谈乃已?

③必强执与语?????

④如是二十余寒暑??

翻译下列句子。

⑴食贫自给,不求于人。

⑵置行人大道旁,下陈芦衬,坐于上,烟茗置身畔。

⑶如是二十余寒暑,此书方告蒇。

3.故笔法超绝与前文的哪些词句相照应?(原文回答)笔法超绝原因是什么?

【参考答案】

1.①到

②

才

③拉

④像这样

2.(1)

家中贫穷自给自足,不求于人。

(2)

放到行人大道旁,下面垫着芦衬,坐在上面,烟和茶放到身边。

(3)

像这样二十多年,这本书才完成。

3.?(1)用笔精简,寓意处全无迹相,盖脱胎于诸子。

(2)①

搜奇说异②归而粉饰③持之以恒

?

?

【参考译文】

蒲松龄先生的《聊斋志异》,用笔精确简约,他寓意的地方不着痕迹,他的笔法脱胎于诸子百家的文章,不只是左丘明和司马迁学的。传说蒲松龄先生住在乡下,境遇落魄没有伴偶,性格特别怪僻,当村中孩子的老师(就是私塾老师),家中贫穷自给自足,不求于人。创作这本书时,每到清晨就拿一个罐子,里面装着苦茶,而且还拿一包烟草,放到行人大道旁,下面垫着芦衬,坐在上面,烟和茶放到身边。见行人经过,一定强留他们和自己谈话,搜罗奇妙的故事和一些奇异的传说,和人聊天的时候知道了这些奇妙的故事;渴了就给行人喝茶,或者奉上烟,一定让(那些行人)畅谈才可以。每听说一件有趣的事,回去用文笔修饰而记录下来。像这样二十多年,这本书才完成。所以他的笔法非常绝妙。

(六)阅读下面一篇文章,完成1—3题。

于令仪诲人

曹州①于令仪者,市井人②也,长厚③不忤④物,晚年家颇丰富。一夕,盗入其家,诸子擒之,乃邻舍子也。令仪曰:“汝素寡悔⑤,何苦而为盗耶?”曰:“迫于贫耳!”问其所欲,曰:“得十千⑥足以衣食。”如其欲与之。既去,复呼之,盗大恐。谓曰:“尔贫甚,夜负十千以归,恐为人所诘。留之,至明使去。”盗大感惭,卒为良民。(摘自《渑水燕谈录》)

【注释】①?曹州:古地名,今山东曹县。?②?市井人:做生意的人。?③?长厚:为人忠厚。?④?忤:触犯。?⑤?寡悔:很少做对不起自己良心的事。?⑥十千:即一万铜钱。

1.解释句中加点的词。

①如其欲与之?

②既去

③乃邻舍子也??

④恐为人所诘

2.翻译下列句子。

①长厚不忤物,晚年家颇丰富。

②汝素寡悔,何苦而为盗耶?

③盗大感惭,卒为良民。

3.从于令仪身上你学到了什么?文章揭示了什么现实意义?

【参考答案】

1.①给

?②离开

③竟然或原来

④追问

2.①他为人忠厚不得罪人(或不触犯法律),晚年时的家道颇为富足。②你一向很少做对不起自己良心的事(或:为人小心谨慎,很少做错事的),(如今)为什么做起小偷来了呢??③那小偷深感惭愧,后来终于成了善良的人。

3.教育别人要讲究方法。或:用宽大的胸怀挽救失足者。文章揭示的现实意义是,对于别人不能因一件事而下判断性的结论,要分析事件的原因,要有原谅和向善的心,这样就能赢得他人的尊敬。(意思对即可)

【参考译文】???

于令仪,是个商人,他为人忠厚不得罪人,晚年时的家道非常富足。有天晚上,一名小偷侵入他家中行窃,被他的几个儿子逮住了,发现原来是邻居的小孩。于令仪问他说:“你一向很少做错事,有什么苦衷要做贼呢?”小偷回答说:“为贫困所迫罢了。”于令仪再问他想要什么东西,小偷说:“能得到十贯钱足够穿衣吃饭就行了。”于令仪依照他的要求给了他。小偷已经离开,于令仪又叫住他,小偷大为恐惧。于令仪对他说:“你十分贫穷,晚上带着十贯铜钱回去,恐怕你会被人追问的,留下钱财,到了明天再拿走。”那小偷深感惭愧,后来终于成了善良的人

(一)杨烈妇者,李侃妻也

杨烈妇者,李侃妻也。建中末,李希烈陷汴,谋袭陈州。侃为项城令,希烈分兵数千略定诸县,侃以城小贼锐,欲逃去。妇曰:“寇至当守,力不足,则死焉。君而逃,尚谁守?”侃曰:“兵少财乏,若何?”妇曰:“县不守,则地,贼地也,仓廪府库皆其积也,百姓皆其战士也,于国家何有?请重赏募死士,尚可济。”侃乃召吏民入廷中曰:“令诚若主也,然满岁则去,非如吏民生此土也,坟墓存焉,宜相与死守,忍失身北面奉贼乎?”众泣,许诺。乃徇曰:“以瓦石击贼者,赏千钱;以刀矢杀贼者,万钱。”得数百人。侃率以乘城,妇身自爨[注]以享众。报贼曰:“项城父老义不下贼,得吾城不足为威,宜亟去;徒失利,无益也。”贼大笑。侃中流矢,还家,妇责曰:“君不在,人谁肯固?死于外,犹愈于床也。”侃遽登城。会贼将中矢死,遂引去,县卒完。诏迁侃太平令。

[注] 爨cuàn:烧火做饭。

1.下列各句朗读停顿不恰当的一项是( )

A.燕雀安知鸿鹄/之志哉

B.两狼之并驱/如故

C.侃/为项城令

D.非如/吏民生此土也

2.下列对文章内容理解有错误的一项是 ( )

A.李侃面对“城小贼锐”的形势,本想逃走,后来在妻子的劝勉下带领众人奋勇抗敌。

B.李侃的妻子深明大义,她鼓励李侃以忠义为重,恪尽职守,并为守城出谋划策。

C.李侃号召官员百姓拿起武器奋勇杀敌,与城池共存亡,得到大家的响应。

D.李侃身先士卒,亲自登城督战,他的妻子发动全城妇女烧火做饭,犒赏官兵。

3.解释下列句中加粗的词。

(1)坟墓存焉:(?

?

?

?

?

)

(2)项城父老义不下贼:(?

?

?

?

?

?

?

?)

(3)人谁肯固:(?

?

?

?

?

?

?

)

(4)侃遽登城:(?

?

?

?

?

?

)

4.翻译下列句子。

(1)宜相与死守,忍失身北面奉贼乎?

译文:

(2)会贼将中矢死,遂引去,县卒完。

译文:

参考答案:

1.A

燕雀/安知/鸿鹄之志哉。

2.D

是李侃妻子杨氏亲自煮饭犒赏官兵,并没有“发动全城妇女”。

3.(1)在这里(2)坚持正义(3)坚守(4)立即

[解析](1)“焉”放在句末,结合语境,即“祖坟在这里”的句意,确定“焉”做兼词,用在句尾,“于是”“于之”的合意,意思为“在这里”。

(2)“义”属于活用词,本指“正义”,句中名词活用作动词,是“坚持正义”的意思。

(3)“同”属活用词,本义是“坚固”的意思,句中形容词活用作动词,解释为“坚守”。

(4)“遽”,取常用义“立即”。

4.(1)(大家)应当一起拼死守城,怎么能忍心失去操守投降侍奉敌人呢?

(2)适逢敌将中箭而死,(敌人)于是退兵离开,项城最终得以保全。

【解析】本题考查翻译文言句子的能力。翻译时,关键词翻译要到位,可采用语境推论法和课内迁移法解题。根据上下文语境,(1)句缺主语,要补充主语“大家”。句中的“宜”是“应当”的意思,“相与”解释为“一起”,“失身”是“失去操守”的意思,“北面”即“投降”之意,“奉贼”是“侍奉敌人”的意思。(2)句中,“会”解释为“适逢,正赶上”,“矢”是“箭”的意思,“遂”是“于是,就”的意思,“引”是“退却”的意思,“去”是“离开”的意思,“卒”取“终于”之意,“完”是“完整”的意思。

[参考译文]

杨烈妇,是李侃的妻子。建中末年,李希烈攻陷了汴州,又谋划袭击陈州。(当时)李侃担任项城令,李希烈分派几千兵卒攻克平定了许多县城,李侃因为守卫的城小,而来犯的李希烈部队精锐,想要放弃项城逃走。他的妻子杨氏说:“(您是县官)叛贼到应当坚守,力量不足,就战死。假如您逃跑,那么谁来守城?”李侃说:“兵力少,财源匮乏,该怎么办?”杨氏说:“假如县城守不住,那么地方就是贼人的地方了,仓廪府库里的东西都成了叛军的积蓄,百姓都成了他们的士兵,国家还有什么呢?请用重赏招募不怕死的士兵,尚且还有挽救的余地。”于是李侃在庭院召集官吏百姓说:“县官确实是你们之主,但是任期满了就离职而去,不像你们那样是本地人,祖坟在这里,(大家)应当一起拼死守城,怎么能忍心失去操守投降侍奉敌人呢?”众人感泣,答应守城,于是李侃当众宣示:“凡是用砖瓦石块击中贼人的,奖赏他千钱;用刀箭兵器之类杀死敌人的,奖赏他万钱。”(这样)招募到数百人。李侃带领他们登城守卫,杨氏亲自为他们煮饭让他们吃。李侃对敌人喊话说:“项城父老坚持正义而决不从贼,你们即使得到我们的城也不能显示你们的军威,不如赶快离去;白白地失利,没有什么好处。”叛贼大笑。这时有飞来的箭射中李侃,李侃受伤回到家。杨氏责备他说:“你不在,那么谁愿意固守阵地?即使死在外面,也比躺在床上疗伤强。”李侃就马上登上城墙。适逢敌将中箭而死,(敌人)于是退兵离开,项城最终得以保全。朝廷下诏升李侃为太平县令。

(二)陶渊明传

萧统

陶渊明,或云潜,字元亮。浔阳柴桑人也。曾祖侃①,晋大司马。渊明少有高趣,博学,善属文;颖脱不群,任真自得。尝著《五柳先生传》以自况,时人谓之实录。

亲老家贫,起为州祭酒②。不堪吏职,少日,自解归。州召主簿,不就,躬耕自资。后为镇军、建威参军,谓亲朋曰:“聊欲弦歌,以为三径之资③,可乎?”执事者闻之,以为彭泽令。公田悉令吏种秫④,曰:“吾常得醉于酒,足矣!”妻子固请种粳,乃使二顷五十亩种秫,五十亩种粳。岁终,会郡遣督邮至,县吏请曰:“应束带见之。”渊明叹曰:“我岂能为五斗米,折腰向乡里小儿!”即日解绶去职,赋《归去来兮辞》。义熙末,征著作郎,不就。江州刺史王弘欲识之,亦不能致也。颜延之与渊明有旧交,过浔阳,日造渊明饮焉。每往,必酣饮致醉。延之临去,留二万钱与渊明,渊明悉遣送酒家,稍就取酒。尝九月九日出宅边菊丛中坐,久之,满手把菊。忽值弘送酒至,即便就酌,醉而归。渊明不解音律,而蓄无弦琴一张,每酒适,辄抚弄以寄其意。贵贱造之者,有酒辄设。渊明若先醉,便语客:“我醉欲眠,卿可去!”其真率如此。

(选自《昭明文选》,有删改)

【注】①侃:指陶渊明祖父陶侃。②祭酒:官职名。下文的“主簿、参军、令、督邮、著作郎、刺史”等都是官职名。③以为三径之资:指过隐居生活。④秫:指高粱。下文的“粳”指稻谷。

1.请用“/”标出下面句子的朗读停顿。(每句标一处)。

(1)应

束

带

见

之。

(2)江

州

刺

史

王

弘

欲

识

之。

2.写出下列句子中加粗词的意思。

(1)善属文(?

?

?

?

?

?

?)

(2)躬耕自资(?

?

?

?

?

?

?

?)

(3)日造渊明饮焉(?

?

?

?

?

?

??)

(4)便语客(?

?

?

?

?

?

?

?

?)

3.用现代汉语翻译下面的句子。

尝著《五柳先生传》以自况,时人谓之实录。

4.陶渊明《饮酒》(其五)中说“心远地自偏”,“心远”在本文中具体表现在哪些事上?请至少概括出两件。

5.阅读下面两段文字,结合具体内容说说陶渊明是一个怎样的人。

【甲】义熙末,征著作郎,不就。江州刺史王弘欲识之,亦不能致也。颜延之与渊明有旧交,过浔阳,日造渊明饮焉。每往,必酣饮致醉。延之临去,留二万钱与渊明;渊明悉遣送酒家,稍就取酒……贵贱造之者,有酒辄设。渊明若先醉,便语客:“我醉欲眠,卿可去!”其真率如此。(节选自《陶渊明传》)

【乙】道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。(节选自陶渊明《归园田居》)

【参考答案】

1.(1)应/束带见之。

(2)江州刺史王弘/欲识之。

2.(1)善于,擅长(2)亲自种地(3)每天(4)告诉,对……说

3.(他)曾经写了一篇《五柳先生传》来自比,当时的人称这篇文章是实录。

4.

①不肯应召做官;②热爱田园生活(亲自种地);③不肯为五斗米折腰;④拒绝刺史的结交。

5.①不慕荣利,安贫乐道(厌恶官场)。请他做官,他不答应。②热爱田园生活。劳动生活是辛苦的,“道狭草木长,夕露沾我衣”,但是他却不以此为苦,认为只要不违背自己的愿望就好。③喜欢喝酒。颜延之经过浔阳,每天都与陶渊明饮酒,每次都喝醉。颜延之走的时候,留下二万钱给陶渊明,陶渊明都用来买酒喝。来客不分贵贱,有酒就招待。④为人率真。与客人喝酒,陶渊明若先醉,便跟客人说:“我醉欲眠,卿可去!”

【参考译文】

陶潜(陶渊明),字元亮。浔阳柴桑人。是大司马陶侃的曾孙。陶渊明少年时志趣高尚,知识渊博,善于做文章;洒脱大方不拘谨,自得于真性情。曾经写了一篇《五柳先生传》来自比,当时的人称这篇文章是实录。

双亲年迈,家里贫穷,(朝廷)任用他担任州祭酒。他不能忍受州祭酒这个职务,没几天就自己回家了。州里聘用他担任主簿,他没有去就职,他自己种田来养活自己。后来又担任过镇军、建威参军,他对亲戚朋友说:“姑且想用琴瑟等伴奏歌唱,用来挣些贴补家用的钱,可以吗?”朝廷中掌管选拔官吏的人听说了,就任用他担任彭泽令。在县里,他命令把分配给他的全部公田种植上高粱来酿酒,说:“让我一直醉酒就够了!”他的妻子和孩子坚持请求种粳米,于是命令用二顷中的五十亩种植高粱,用五十亩种植稻谷。年终的时候,正赶上郡里派遣督邮到彭泽县来,县里的官吏告诉他说:“应该穿上官服拜见督邮。”陶渊明叹息说:“我不能为了五斗之米,屈身富贵,辱志失节,小心谨慎地侍奉这些乡下的小人啊!”当天陶渊明将县令印绶交还官府,辞去县令职务,写了《归去来兮辞》。义熙末,朝廷征用陶渊明担任著作郎,他没有去就职。江州刺史王弘想结交他,却请不来他。颜延之和陶渊明交情很好,颜延之经过浔阳,便天天去陶渊明家喝酒。每次前往,一定痛快地喝酒直到喝醉。延之要走的时候,留下二万钱给陶渊明,陶渊明全部把钱送到酒家,就能方便地喝酒。曾经九月九日没有酒,走出宅边菊丛中坐着,很久,满手拿着菊花。忽然碰上王弘送酒来,马上就喝,喝醉酒就回去。陶渊明不通晓音律,但是收藏了一张质朴的琴,没有琴弦,每逢喝酒恰到好处时,就抚弄它以便寄托自己的情感。无论尊贵和卑微的人来拜访他,有酒就设宴。陶渊明如果先喝醉,就告诉客人说:“我喝醉了,想去睡觉啦,你可以回去了!”他的真率性情就是这样。

(三)跋李庄简公①家书

〔南宋〕陆游

李丈②参政罢政归里时,某③年二十矣。时时来访先君,剧④谈终日,每言秦氏必曰咸阳⑤愤切慨慷形于色辞。一日平旦来,共饭。谓先君曰:“闻赵相⑥过岭,悲忧出涕。仆不然,谪命下,青鞋布袜行矣,岂能作儿女态耶!”方言此时,目如炬,声如钟,其英伟刚毅之气,使人兴起。

后四十年,偶读公家书。虽徙海表⑦,气不少衰,丁宁训戒之语,皆足垂范百世,犹想见其青鞋布袜时也。

淳熙戊申五月己未,笠泽陆某题。

(选自《渭南文集》)

【注释】①李庄简公:即李光,抗金领袖之一。宋高宗时官至吏部尚书、参知政事。因坚持抗金和反对秦桧“盗弄国权,怀奸误国”而罢官。后遭秦桧党羽陷害,远贬琼州。死后,赐谥庄简。②丈:对长辈的尊称。李丈,指李光。③某:自称的谦辞。下面的“仆”也是自称的谦辞。④剧:激烈,热烈。⑤咸阳:此处用来影射秦桧。⑥赵相:赵鼎,宋高宗时两度为相。因反对秦桧和议,被贬崖县。⑦海表:指海南岛。

1.解释下面句中加粗词的意思。

(1)闻赵相过岭,悲忧出涕 (?

?

??)

(2)青鞋布袜行矣,岂能作儿女态耶 (?

?

?

?

?

?

??)

(3)虽徙海表,气不少衰 (?

?

?

?

?

?

?)

2.断句题

每言秦氏必曰咸阳愤切慨慷形于色辞。

3.上文是如何表现李光的“英伟刚毅之气”的?结合文章内容进行分析。

4.请你根据上文和相关注释,推断李光“丁宁训戒”的内容,并结合陆游的诗词简述陆游受到的影响。

【参考答案】

1.

(1)眼泪

(2)怎么

(3)虽然

2.每言秦氏/必曰咸阳/愤切慨慷/形于色辞。

【解析】此题考查文言文断句,断句前,先要通读全文理清文段思路,尤其是把握文章中涉及的人物及关系。也可借助文段的一些特征巧妙断句,比如借助虚词,借助句式,借助对话词“曰”、“云”等,根据句子的结构成分等,读出含义,然后断句。翻译为:每每提及奸臣秦桧时,总以贬词“咸阳”借代,愤恨痛切、慷慨激昂的情绪溢于言表。

3.

第一,选取最能表现李光性格的生活细节。一是李光罢政归乡,言及秦桧,“必曰咸阳愤切慨慷,形于色辞”。二是否定赵鼎被贬时“悲忧出涕”的情状,认为“青鞋布袜”而行就是了。三是写李光远徙海南后“气不少衰”,对家人仍“丁宁训戒”。第二突出情态,传达精神,如当李光言及赵鼎被贬谪之事时,目如炬,声如钟”,既有对赵鼎的不屑,又含对秦桧等人的义愤。第三,对比烘托,增其光辉。作者把李光与赵鼎对待贬谪的态度出作对比,突出他的刚毅。

【解析】在理解文本的基础上分析。根据“每言秦氏,必曰咸阳,愤切慨慷,形于色辞”

“闻赵相过岭,悲忧出涕。仆不然,谪命下,青鞋布林行矣,岂能作儿女态耶!”“虽徙海表,气不少衰,丁宁训戒之语,皆尽翻范世,犹想见其青鞋布袜时也”等句子分析,李光在生活细节表现出“英伟刚毅之气”;根据“方言此时,目如矩,声如钟,其英伟刚毅之气,使人兴起”分析,表现出李光既有对赵鼎的不屑,又含对秦桧等人的义愤,从神情和动作等方面表现“英伟刚毅之气”;根据“闻赵相过岭,悲忧出涕。仆不然,谪命下,青鞋布林行矣,岂能作儿女态耶!”分析,通过对比烘托,把李光与赵鼎对待贬谪的态度出作对比,突出他的刚毅。

4.(1):内容:要有气节(正气)。影响:李光不畏权佞,英伟刚毅,表现出浩然正气。陆游年轻时就对“愤切慨慷”的李光非常崇敬,四十年后还想见他“青鞋布袜”的样子,可见影响很深。这种影响也在《卜算子?咏梅》中体现出来。“无意苦争春,一任群芳妒”,就表现出陆游决不与争宠邀媚、阿谀逢迎之徒为伍的品格和不畏谗毁、坚贞自守的铮铮铁骨。?

示例(2):内容:爱国,抗金。影响:李光是抗金领袖之一,力主抗金,到老了,还对他的子孙“丁宁训诫”,陆游一生也是抗金之志不灭,收复失地、统一祖国的信念始终如一,就如“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”所表现的,到了晚年仍想杀敌报国。陆游对祖国真诚的热爱,对抗金事业的深切关注,是从小就在李光等长辈的熏陶下培养起来的。

【参考译文】

参知政事李光前辈被罢职回家时我二十岁了。他常常来拜访我父亲,俩人在一起整天畅谈朝政。每每提及奸臣秦桧时总以贬词“咸阳”借代,愤恨痛切、慷慨激昂的情绪溢于言表。有一天清早到我们家一起吃饭,对我父亲说:“听说宰相赵鼎遭秦桧陷害被贬谪到岭南海岛,路过南岭时伤心忧愁地哭了。我是不会这个样子的,假如朝廷贬谪的命令一下达,青鞋布袜一穿就上路,怎能表现出小孩子哭哭啼啼的架势呢!”说这番话的时候,两眼明亮如炬,声音洪亮如钟,那英烈刚毅的气度让人振作奋发。

此后过了四十年,偶然看阅老前辈的家信,发现他当年虽然被贬到偏远的海岛,但英烈刚毅的气节仍然丝毫未减,叮嘱训导家人的话语句句都是可以世代流传,作为典范的。字里行间可以让人想见他穿起青鞋布袜、毅然决然离京上路的情景啊。

淳熙戊申年五月己未祖籍太湖之滨的陆游题跋作记。

(四)阅读下面的文言文,完成下面小题。

贞观三年,太宗谓侍臣曰:“君臣本同治乱,共安危,若主纳忠谏,臣进直言,斯故君臣合契①,古来所重。若君自贤,臣不匡正,欲不危亡,不可得也。君失其国,臣亦不能独全其家。至如隋炀帝暴虐,臣下钳口②,卒令不闻其过,遂至灭亡,虞世基等,寻亦诛死。前事不远,朕与卿等可③得不慎,无为后所嗤!

贞观六年,太宗谓侍臣日:“朕闻周、秦初得天下,其事不异。然周则惟善是务,积功累德,所以能保八百之基。秦乃恣其奢淫,好行刑罚,不过二世而灭。岂非为善者福祚④延长,为恶者降年⑤不永?朕又闻桀、纣帝王也,以匹夫比之,则以为辱;颜,闵⑥匹夫也,以帝王比之,则以为荣。此亦帝王深耻也。联每将此事以为鉴戒,常恐不逮,为人所笑。”

(选自《贞观政要?卷三》,中华书局2016年版,有删改)

[注]①合契:对合符契,这里引申为符合,投合。②钳口:闭口不言。③可:岂,哪。④福祚(zuò):福禄,福分。⑤降年:天赐予的年龄,寿命。⑥颜、闵:指孔子的两个学生颜回和闵损,他们以德行修养著称。

1.解释文中加粗的词。

(1)若主纳忠谏(?

??

?)

(2)寻亦诛死(?

?

?

?)

(3)无为后所嗤(?

?

?)

(4)以匹夫比之(??

?

?)

2.断句题

朕每将此事以为鉴戒常恐不逮为人所笑

3.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)君失其国,臣亦不能独全其家。

(2)此亦帝王深耻也。

4.选文中唐太宗对侍臣说的话体现了哪些治国理政的思想?

【参考答案】

1.(1)接受

(2)杀

(3)后人

(4)凭

2.朕每将此事以为鉴戒/常恐不逮/为人所笑

3.

(1)君主要是失掉了江山,

臣子也就不能保全自己的家族。

(2)这也是帝王应该感到羞愧的。

4.君主能接受忠言,虚心纳谏,臣子能直言进谏,要施行仁政,关爱百姓。

【参考译文】

贞观三年,唐太宗对侍臣说:“君臣本应共同平定天下的叛乱,安危与共,如果君主能接受忠言,臣子能够直言进谏,那么君臣之间就会非常默契,这是自古以来治国所重视的方法。如果君主贤明,而臣子却不匡正辅佐,想要国家不危难灭亡,是不可能的。君主丧失了国家,臣子也不能单独保全自己的家庭。像隋炀帝(,他为人非常)暴虐,臣下不敢进言,终于使他不知道自己的过失,最后导致隋朝灭亡,大臣虞世基等人不久也被杀死。这个惨痛的教训离我们并不久远,我和各位大臣哪能不谨慎,不能被后人所耻笑啊!”

贞观六年,唐太宗对侍臣说:“我听说周朝与秦朝刚得到天下的时候,治理国家的方法是一样的。但是周朝推行仁政,积累功德,所以能够将自己的基业保持八百年。而秦朝恣意妄为,骄奢淫逸,所以只经历了两代帝王就灭亡了。这难道不是行善可以延长福祚,作恶可使国运衰败吗?我又听说桀、纣是帝王,但是凡夫俗子都对他们的行为感到羞耻,颜回、闵损是普通百姓,但帝王却以他们的言行为荣耀。这也是帝王应该感到羞愧的。我时常用这些事作为借鉴警诫,经常担心自己做得不够好,被人嗤笑。”

(五)阅读下文,回答问题。

蒲留仙写书

蒲留仙先生《聊斋志异》,用笔精简,寓意处全无迹相,盖脱胎于诸子,非仅抗于左史、龙门①也。相传先生居乡里,落拓无偶,性尤②怪僻,为村中童子师,食贫自给,不求于人。作此书时,每临晨携一大磁罂③,中贮苦茗,具淡巴菰④一包,置行人大道旁,下陈芦衬,坐于上,烟茗置身畔。见行道者过,必强执与语,搜奇说异,随人所知;渴则饮以茗,或⑤奉以烟,必令畅谈乃已⑥。偶闻一事,归而粉饰之。如是二十余寒暑,此书方告蒇⑦。故⑧笔法超绝。

【注释】①左史、龙门:指左丘明和司马迁。左丘明著《左传》,司马迁生于龙门。②尤:?格外,十分。③罂:大腹小口的瓶或罐子。④淡巴菰:烟草的旧音译名。⑤或:有时。⑥已:止,停止。⑦蒇(chǎn):完成。⑧故:所以,因此。

解释句中加点的词。

①每临晨携一大磁罂????

②必令畅谈乃已?

③必强执与语?????

④如是二十余寒暑??

翻译下列句子。

⑴食贫自给,不求于人。

⑵置行人大道旁,下陈芦衬,坐于上,烟茗置身畔。

⑶如是二十余寒暑,此书方告蒇。

3.故笔法超绝与前文的哪些词句相照应?(原文回答)笔法超绝原因是什么?

【参考答案】

1.①到

②

才

③拉

④像这样

2.(1)

家中贫穷自给自足,不求于人。

(2)

放到行人大道旁,下面垫着芦衬,坐在上面,烟和茶放到身边。

(3)

像这样二十多年,这本书才完成。

3.?(1)用笔精简,寓意处全无迹相,盖脱胎于诸子。

(2)①

搜奇说异②归而粉饰③持之以恒

?

?

【参考译文】

蒲松龄先生的《聊斋志异》,用笔精确简约,他寓意的地方不着痕迹,他的笔法脱胎于诸子百家的文章,不只是左丘明和司马迁学的。传说蒲松龄先生住在乡下,境遇落魄没有伴偶,性格特别怪僻,当村中孩子的老师(就是私塾老师),家中贫穷自给自足,不求于人。创作这本书时,每到清晨就拿一个罐子,里面装着苦茶,而且还拿一包烟草,放到行人大道旁,下面垫着芦衬,坐在上面,烟和茶放到身边。见行人经过,一定强留他们和自己谈话,搜罗奇妙的故事和一些奇异的传说,和人聊天的时候知道了这些奇妙的故事;渴了就给行人喝茶,或者奉上烟,一定让(那些行人)畅谈才可以。每听说一件有趣的事,回去用文笔修饰而记录下来。像这样二十多年,这本书才完成。所以他的笔法非常绝妙。

(六)阅读下面一篇文章,完成1—3题。

于令仪诲人

曹州①于令仪者,市井人②也,长厚③不忤④物,晚年家颇丰富。一夕,盗入其家,诸子擒之,乃邻舍子也。令仪曰:“汝素寡悔⑤,何苦而为盗耶?”曰:“迫于贫耳!”问其所欲,曰:“得十千⑥足以衣食。”如其欲与之。既去,复呼之,盗大恐。谓曰:“尔贫甚,夜负十千以归,恐为人所诘。留之,至明使去。”盗大感惭,卒为良民。(摘自《渑水燕谈录》)

【注释】①?曹州:古地名,今山东曹县。?②?市井人:做生意的人。?③?长厚:为人忠厚。?④?忤:触犯。?⑤?寡悔:很少做对不起自己良心的事。?⑥十千:即一万铜钱。

1.解释句中加点的词。

①如其欲与之?

②既去

③乃邻舍子也??

④恐为人所诘

2.翻译下列句子。

①长厚不忤物,晚年家颇丰富。

②汝素寡悔,何苦而为盗耶?

③盗大感惭,卒为良民。

3.从于令仪身上你学到了什么?文章揭示了什么现实意义?

【参考答案】

1.①给

?②离开

③竟然或原来

④追问

2.①他为人忠厚不得罪人(或不触犯法律),晚年时的家道颇为富足。②你一向很少做对不起自己良心的事(或:为人小心谨慎,很少做错事的),(如今)为什么做起小偷来了呢??③那小偷深感惭愧,后来终于成了善良的人。

3.教育别人要讲究方法。或:用宽大的胸怀挽救失足者。文章揭示的现实意义是,对于别人不能因一件事而下判断性的结论,要分析事件的原因,要有原谅和向善的心,这样就能赢得他人的尊敬。(意思对即可)

【参考译文】???

于令仪,是个商人,他为人忠厚不得罪人,晚年时的家道非常富足。有天晚上,一名小偷侵入他家中行窃,被他的几个儿子逮住了,发现原来是邻居的小孩。于令仪问他说:“你一向很少做错事,有什么苦衷要做贼呢?”小偷回答说:“为贫困所迫罢了。”于令仪再问他想要什么东西,小偷说:“能得到十贯钱足够穿衣吃饭就行了。”于令仪依照他的要求给了他。小偷已经离开,于令仪又叫住他,小偷大为恐惧。于令仪对他说:“你十分贫穷,晚上带着十贯铜钱回去,恐怕你会被人追问的,留下钱财,到了明天再拿走。”那小偷深感惭愧,后来终于成了善良的人