2020—2021学年统编版高中语文选择性必修下册 第三单元 9《陈情表》《项脊轩志》课件(102张)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年统编版高中语文选择性必修下册 第三单元 9《陈情表》《项脊轩志》课件(102张) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共102张PPT)

9 陈情表

项脊轩志

【助读博览】

一、魅力作家

1.孝感天下——李密

简介:李密(224—287),

一名虔,字令伯,犍为武阳

(今四川彭山)人。幼年丧父,母何氏改嫁,由祖母抚养

成人。后李密以对祖母孝敬甚笃而名扬于乡里。师从当

时著名学者谯周,博览五经。初仕蜀汉为尚书郎。蜀汉亡后,

晋武帝召李密为太子洗马,

李密以祖母年老多病、无人供养而力辞。祖母去世后,

方出任太子洗马,

迁汉中太守。后免官,

卒于家中。

代表作品:《陈情表》(或称《陈情事表》)。

自主预习?素养奠基

2.今之欧阳修——归有光

简介:归有光(1506-1571),字熙甫,号震川,世称“震川先生”。

苏州府昆山县(今江苏昆山)人。明代散文家。嘉靖四十四年(1565),

归有光六十岁时成进士,历长兴知县、顺德通判、南京太仆寺丞,故

称“归太仆”,留掌内阁制敕房,参与编修《世宗实录》。隆庆五年

(1571)病逝。崇尚唐宋古文,散文风格朴实,感情真挚。

贡献:明代“唐宋派”代表作家,被称为“今之欧阳修”,后人称赞其散文为“明文第一”。是“唐宋八大家”与清代“桐城派”之间的桥梁。与唐顺之、王慎中并称为“嘉靖三大家”。

代表作品:《震川集》《震川先生集》《三吴水利录》等。

【景行行止】

永葆初心的归有光

嘉靖十九年(1540),归有光中举人,之后参加会试,八次落第。归有光虽然“八上公车而不遇”,但始终不愿甘休。嘉靖四十四年(1565),归有光第九次参加会试时终于中了三甲进士,这时他年已六十。满腹诗文经义,一心想为国出力的归有光虽年已花甲,壮志依旧未衰。

二、背景回眸

感动帝王的奏章——《陈情表》来龙去脉

李密在蜀国以孝著名,做过官,很有名气。所以皇帝希望他能出来做官以服民心,并且希望天下人以为晋朝清明,来进一步取得他国民心。李密孝顺,

同样也有着浓厚的忠君思想,所谓“一朝君主一朝臣”,

他为了保全性命就写了这篇表。陈述自己不能奉诏的原因,提出了终养祖母的要求,真情流露,委婉畅达。晋武帝读后被其孝心所感动,不再强征他做官,

并赐他奴婢二人,令地方官供养他的祖母。该文被认定为中国文学史上抒情文的代表作之一,后有“读《陈情表》不下泪者,

其人必不孝”的说法。

人事变迁感慨之作——《项脊轩志》由来

项脊轩,归有光的书斋名。因其远祖归道隆住在太仓(现在江苏省太仓县)的项脊泾而命名。

《项脊轩志》分两次写成。前三段写于明世宗嘉靖三年(1524),当时归有光18岁,他通过所居项脊轩的变化和几件小事的描述,表达了对家人的怀念之情。在经历了结婚、妻死、不遇等人生变故后,作者于明世宗嘉靖十八年(1539),又为这篇散文增添了补记。

三、文体知识

奏事陈情的奏章——表

“表”是一种文体,

是古代奏章的一种,

一般以臣子向君主奏事陈情为内容。如《出师表》《陈情表》。

记人、记事——志

志是一种文体,也就是“记”,可以记人,也可以记事。如《项脊轩志》《醉翁亭记》《岳阳楼记》。

【初读任务】

1.《陈情表》中是谁陈情?向谁陈情?陈什么情?结果如何?

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

参考提示:李密

向晋武帝陈情

陈述自己不能奉诏的原因,提出终养祖母的请求

得到皇帝的批准

2.阅读《陈情表》,试从文中找出李密必须尽孝的理由。

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

参考提示:祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养 而刘夙婴疾病,常在床蓐 气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕

3.《项脊轩志》写轩怀人,其中写到哪些人?

答:____________________________________________________________

参考提示:老妪、大母、母亲、妻子

4.《项脊轩志》中起承上启下作用的是哪句话?

答:____________________________________________________________

参考提示:然余居于此,多可喜,亦多可悲。

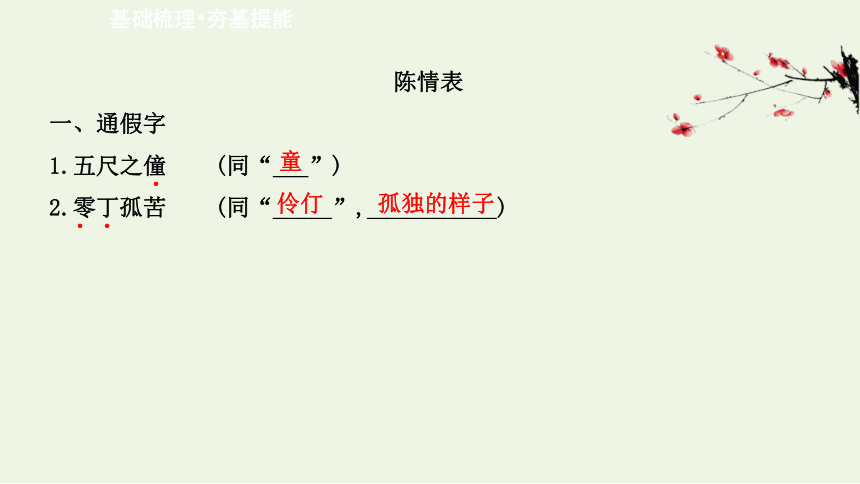

陈情表

一、通假字

1.五尺之僮

(同“___”)

2.零丁孤苦

(同“_____”,___________)

基础梳理?夯基提能

﹒

﹒

﹒

童

伶仃

孤独的样子

二、一词多义

1.当

(1)猥以微贱,当侍东宫

(

)

(2)臣生当陨首,死当结草

(

)

(3)一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)

(

)

(4)木兰当户织(《木兰诗》)

(

)

动词,任、充当

动词,应当

动词,把守

动词,对着

2.特

(1)诏书特下,拜臣郎中

(

)

(2)况臣孤苦,特为尤甚

(

)

(3)相如度秦王特以诈佯为予赵城(《廉颇蔺相如列传》)

(

)

3.矜

(1)凡在故老,犹蒙矜育

(

)

(2)本图宦达,不矜名节

(

)

副词,特地

副词,特别

副词,只,不过

动词,怜惜

动词,自夸

4.薄

(1)但以刘日薄西山,气息奄奄

(

)

(2)门衰祚薄,晚有儿息

(

)

(3)儿已薄禄相,幸复得此妇(《孔雀东南飞

并序》)

(

)

(4)不宜妄自菲薄,引喻失义(《出师表》)

(

)

动词,迫近

形容词,浅薄

形容词,少

形容词,轻视

5.以

(1)臣以险衅,夙遭闵凶

(

)

(2)谨拜表以闻

(

)

(3)伏惟圣朝以孝治天下

(

)

(4)日以尽矣(《荆轲刺秦王》)

(

)

(5)而秦武阳奉地图匣,以次进(《荆轲刺秦王》)

(

)

(6)倚柱而笑,箕踞以骂(《荆轲刺秦王》)

(

)

介词,因为

连词,来

介词,用

副词,已经

介词,按照

连词,表修饰,不译

三、古今异义

1.九岁不行

古义:_____________________。

今义:不可以,不被允许;不中用;接近于死亡;不好;表示程度极深,不得了

(用在“得”字后做补语)。

﹒

﹒

不能走路。文中指柔弱

2.零丁孤苦,至于①成立②

①至于

古义:_______。

今义:表示达到某种程度;表示另提一事。

②成立

古义:_________。

今义:(组织、机构等)筹备成功,开始存在;(理论、意见)有根据,站得住。

﹒

﹒

﹒

﹒

一直到

成人自立

3.臣欲奉诏奔驰

古义:____________________。

今义:(车、马等)很快地跑。

4.则告诉不许

古义:___________。

今义:说给人,使人知道;在刑事诉讼中,被害人或其法定代理人向法院提起诉讼。

﹒

﹒

﹒

﹒

奔跑,这里指赴京就职

申诉(苦衷)

5.臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知

古义:_________。

今义:身心劳苦;客套话,用于求人做事。

6.后刺史臣荣举臣秀才

古义:_____________________________________________________。

今义:明清科举称生员为秀才。

﹒

﹒

﹒

﹒

辛酸悲苦

汉代以来选拔人才的一种察举科目。这里是优秀人才的意思

四、特殊句式

1.非臣陨首所能上报。

(

)

2.州司临门,急于星火。

(

)

3.则告诉不许。(

)

4.今臣亡国贱俘。

(

)

5.臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。

(

)

判断句,“非……”表判断

状语后置,状语“于星火”置于“急”之后

被动句,无被动标志,语意表被动

判断句。无判断标志,句意表判断

固定句式。“无以……”译为“没有用来……的办法”

项脊轩志

一、一词多义

1.顾

(1)每移案,顾视无可置者

(

)

(2)顾吾念之(《廉颇蔺相如列传》)

(

)

(3)三顾臣于草庐之中(《出师表》)

(

)

(4)顾不如蜀鄙之僧哉(《为学》)

(

)

(5)大行不顾细谨(《鸿门宴》)

(

)

动词,环顾四周

副词,只是,不过

动词,拜访

副词,难道

动词,顾虑,顾及

2.过

(1)大母过余曰

(

)

(2)人往,从轩前过

(

)

(3)则知明而行无过矣(《劝学》)

(

)

(4)无乃尔是过与(《季氏将伐颛臾》)

(

)

(5)且尔言过矣(《季氏将伐颛臾》)

(

)

3.归

(1)吾妻来归

(

)

(2)吾妻归宁

(

)

(3)主人忘归客不发(《琵琶行》)

(

)

动词,到

动词,走过,经过

名词,过失,过错

动词,责备

动词,错,犯错

动词,旧时指女子出嫁

动词,返回,“归宁”指回娘家

动词,返回,回去

4.为

(1)庭中始为篱,已为墙(

)

(2)轩东,故尝为厨

(

)

(3)吾从板外相为应答

(

)

(4)先是,庭中通南北为一(

)

5.置

(1)顾视无可置者

(

)

(2)内外多置小门墙

(

)

动词,做,砌

动词,

是

动词,

作

动词,成为

动词,安放

动词,设置

二、词类活用

1.名词的活用

(1)名词作动词

①垣墙周庭

(

)

②客逾庖而宴

(

)

③乳二世

(

)

﹒

﹒

﹒

﹒

砌上垣墙

吃饭

喂奶、哺育

(2)名词作状语

①雨泽下注

(

)

②使不上漏

(

)

③前辟四窗

(

)

④东犬西吠

(

)

⑤时至轩中

(

)

⑥吾妻死之年所手植也

(

)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

向下

从上面

在前面,指阁子北面,因这阁子是“北向”的

向西

时常

亲手

2.形容词的活用

形容词作名词

亦遂增胜

(

)

3.数词的活用

数词作名词

先是,庭中通南北为一(

)

﹒

﹒

美,光彩

一体

三、古今异义

1.室仅方丈

古义:_________。

今义:佛寺或道观中住持住的房间;寺院的住持。

2.往往而是

古义:_____。

今义:表示根据以往的经验,某种情况在一定条件下时常存在或经常发生。

﹒

﹒

﹒

﹒

一丈见方

到处

四、特殊句式

1.家有老妪,尝居于此。

(

)

2.妪,先大母婢也。

(

)

3.余自束发,读书轩中。

(

)

4.此吾祖太常公宣德间执此以朝。

(

)

5.轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。

(

)

状语后置,状语“于此”置于“居”后

判断句,“也”表判断

省略句,“读书”后省略介词“于”

判断句,无标志

被动句,语意上的被动句,没有标志

陈情表

【文本研读】

一、阅读课文第一段,完成下面问题。

臣密言:臣以险衅①,夙②遭闵凶③。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母

志。(1)祖母刘愍④臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于

成立。(2)既无伯叔,终鲜⑤兄弟,门衰祚⑥薄,晚有儿息⑦。外无期功强近之亲,

内无应门五尺之僮,(3)茕茕孑立,形影相吊。(4)而刘夙婴⑧疾病,常在床蓐⑨,

臣侍汤药,未曾废离⑩。

文本导学?素养形成

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

1.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.“臣以险衅,夙遭闵凶”,是第一段的综述。“险衅”“凶”这两个词很快就把读者带入惨苦的情境。

B.作者突出“多疾病”“九岁不行”这种特弱的体质,说明祖母把自己抚养成人,确实不易,为下文“臣无祖母,无以至今日”这句话张本。

C.祖母“夙婴疾病”“常在床蓐”,失去独立生活的能力,唯一可以依靠的就自己一人,“臣侍汤药,未曾废离”寥寥几句,概括而又具体地勾勒出作者对祖母孝谨备至。

D.这段内容,是陈情不仕的理论根据,凄楚尽情,感人肺腑,为下文“供养无主”做好铺垫。

【解析】选D。“理论根据”不正确,应为“事实根据”。

2.作者在该段主要讲了自己的哪些情况?

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

【明确】主要叙述自己的遭遇和家庭困境,

开头两句概括幼年时期的不幸,

然后具体叙述家庭的孤苦单薄,

祖孙二人相依为命。

二、阅读课文第二段,完成下面问题。

逮①奉②圣朝,沐浴③清化④。前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才。

(1)臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中⑤,寻蒙国恩,除臣洗马⑥。猥

以微贱,当侍东宫⑦,非臣陨首所能上报。(2)臣具以表闻⑧,辞不就职。诏书切峻,

责臣逋⑨慢。郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。(3)臣欲奉诏奔驰,则刘

病日笃⑩;欲苟顺私情,则告诉不许:(4)臣之进退,实为狼狈。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.本段开头称颂朝廷清明教化,以此必不可少的阿谀之词博取晋武帝好感,“清化”二字在文中关涉重大,有领起下文的作用。

B.第二段中一方面说明自己不能应召并非即兴之想,而是确有困难,另一方面也说明自己的苦衷曾经为地方官吏所谅解,严厉指斥朝廷催逼甚急有悖情理。

C.作者极力陈说自己乃卑贱之人,一再蒙受“国恩”,非“陨首所能上报”。这是一种以退为进的方法,目的是防止皇上对自己的辞官产生反感和误解。

D.“切峻”“责臣”“逼迫”“催臣”“急于星火”等词句点染了十万火急的形势,描写了自己所蒙受的巨大压力。

【明确】选B。“严厉”不正确,应为“委婉含蓄”。

4.在该段中,

作者是如何说明“辞不赴命”的理由的?

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

【明确】叙述朝廷多次征召和自己进退两难之状。首先表达自己对朝廷的忠,

再叙述多次征召的经过,

段尾则以“刘病日笃”来说明自己欲仕不能,

忠孝难以两全的境地。

三、阅读课文第三段,完成下面问题。

伏惟①圣朝以孝治天下,凡在故老②,犹蒙矜育③,况臣孤苦,特为尤甚。且臣

少仕伪朝,历职郎署,(1)本图宦达,不矜④名节。今臣亡国贱俘,(2)至微至陋,过蒙

拔擢⑤,宠命优渥⑥,岂敢盘桓⑦,有所希冀⑧。但以刘日薄⑨西山,气息奄奄,人命

危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。(3)母、孙二人,

更相⑩为命,是以区区不能废远。(4)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.作者在“孝”字上大作文章,把自己的行为纳入晋武帝的价值观念,使自己处在尤应蒙受“矜育”的有利地位,巧妙销蚀了与晋武帝的对立关系。

B.“本图宦达,不矜名节”“岂敢盘桓,有所希冀”申明自己不出来做官不是因为怀有二心,讲求“名节”,从根本上消除了晋武帝的疑虑。

C.作者先叙写祖母大限即至的凄苦危殆,接着抒发与祖母“更相为命”血肉亲情,最后写出“区区不能废远”,必须对祖母奉养终老的孝顺衷情。

D.作者突出了一个情字,既有对祖母的孝顺之情,又有对朝廷的感激之情,更有对皇帝的耿耿忠心,便能打动晋武帝的心。

【明确】选B。“从根本上消除了晋武帝的疑虑”不正确,有些夸大。

6.李密上表是为请求晋武帝批准自己终养祖母,

为什么还要主动提及自己在蜀汉为官一事?

答:_______________________________________________________________

【明确】这是为了表明自己的态度。在蜀汉为官原本就是为求显达,

表明自己不是一个清高的人,现在已经成了亡国之臣,又受到皇上的提拔和优厚待遇,就更不敢迟疑不决了。这番话,

既是事实,

又符合情理,

足以解除晋武帝对自己可能产生的误解。

四、阅读课文第四段,完成下面问题。

臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之

日短也。(1)乌鸟①私情,愿乞终养。臣之辛苦②,非独蜀之人士及二州牧伯③所

见明知,皇天后土实所共鉴。(2)愿陛下矜愍④愚诚⑤,听⑥臣微志,庶刘侥幸,保

卒余年。(3)臣生当陨首,死当结草⑦。臣不胜犬马怖惧之情⑧,谨拜表⑨以闻。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

7.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.“是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也”表明自己尽孝不仅无碍尽忠,而且是为了更好地尽忠。

B.作者用蜀地人士州官可作明证的事实,请天地神明“共鉴”的誓言,表白自己“愚诚”,所言全是实情。

C.表文终了,李密披肝沥胆,泣血陈情,如果皇上能“听臣微志”,让祖母“保卒余年”,决心效犬马之劳来报答皇恩。

D.李密所求如此之“微”,所报却如此之大,晋武帝即便是铁石心肠,也不会不被李密的这个忠臣孝子、赤胆忠心的臣子所打动。

【明确】选C。“效犬马之劳”不正确,应为“生当陨首,死当结草”。

8.作者最后提出了怎样的解决方法?

是如何提出的?

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

【明确】先尽孝后尽忠。作者以列数字、作比较的方式提出了先尽孝后尽忠这一解决矛盾的办法。说明尽忠和尽孝可以并行不悖,

只是有先后缓急而已。

【字句夯实】

1.解释文中加点词语的意思。

①险衅:____________________。

②夙:_____。

③闵凶:___________。

④愍:_____。

⑤鲜:_________________________。

艰难祸患,指命运不好

早年

忧患、不幸

怜惜

少。这里是“没有”的意思

⑥祚:_____。

⑦儿息:_____。

⑧婴:_____。

⑨蓐:_______。

⑩废离:_____________________。

福分

子嗣

缠绕

草垫子

停止侍奉而离开(祖母)

2.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)______________________________________________________________

_______________

(2)______________________________________________________

(3)__________________________________________________

(4)__________________________________________________________

刚生下来六个月,慈父就弃我而去;年纪到了四岁,舅父强行改变了母亲

想守节的志向。

我幼年经常生病,九岁还很柔弱,孤苦伶仃,一直到成人自立。

在外没有什么近亲,在家里没有守候和应接叩门的童仆。

孤单无依靠地独自生活,(每天)只有自己的身体和影子互相安慰。

3.解释文中加点词语的意思。

①逮:_______。

②奉:_____。

③沐浴:_________。

④清化:___________。

⑤郎中:_____________。

⑥洗马:______________________。

⑦东宫:__________________。

⑧闻:_____________。

⑨逋:_____。

⑩笃:_____。

及、至

承奉

承受恩泽

清明的教化

尚书省的属官

太子洗马,太子的侍从官

指太子,太子居东宫

使上闻、报告

逃避

病重

4.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)____________________________________________________________________

(2)_____________________________________

(3)________________________________

(4)______________________________________________________

从前太守名逵的经考察后予以推举我为孝廉;后来刺史名荣的举荐我为秀才。

(皇帝的恩遇)不是我用生命所能报答的。

州官登门催促,比流星的光还要急。

想暂时迁就自己的私情(侍奉祖母),但向朝廷申诉不被许可。

5.解释文中加点词语的意思。

①伏惟:_________。

②故老:__________。

③矜育:_________。

④矜:___________。

⑤拔擢:___________。

⑥优渥:_____。

⑦盘桓:_______________。

⑧希冀:_________________。

⑨薄:_____。

⑩更相:_____。

俯伏思量

元老,旧臣

怜惜养育

看重、推崇

提拔、提升

优厚

犹疑不决的样子

这里指非分的愿望

迫近

相互

6.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)_______________________________________

(2)_____________________________

(3)____________________________________________________________

(4)__________________________________________

再说,我年轻时做伪朝的官,一直做到郎官。

现在我是一个卑贱的亡国俘虏。

我没有祖母,不能活到今日;__祖母没有我,不能度过剩下的岁月。

因此,我的内心是不愿停止奉养而远离(祖母)。

7.解释文中加点词语的意思。

①乌鸟:_____。

②辛苦:_________。

③牧伯:_________。

④矜愍:_____。

⑤愚诚:________________________。

⑥听:_______________。

⑦结草:_________。

⑧犬马怖惧之情:____________________________。

⑨拜表:_______。

乌鸦

辛酸悲苦

州郡长官

怜恤

谦辞,指自己的诚意、衷情

任。这里指应许

代指报恩

这是臣子谦卑的话,用犬马自比

上表章

8.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)_____________________________________________________________

_____________

(2)_________________________________

(3)___________________________________

(这样看来,)我为陛下尽节效力的日子还长,__而报答奉养祖母的日子

却不多了。

天地神明实在也都看得清清楚楚的。

希望刘氏能蒙您恩宠而得以寿终正寝。

项脊轩志

【文本研读】

一、阅读课文第一段,完成下面问题。

项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈①,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽

下②注;每移案,顾③视无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,

使不上④漏。前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,(1)日影反照,室始洞然⑤。又杂植

兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。(2)借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有

声;(3)而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去⑥。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,

风移影动,珊珊可爱。(4)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

1.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.本段着意描写项脊轩环境,记项脊轩修葺前后的情况。

B.本段先记项脊轩的“前身”,旧时南阁子破旧的情景。

C.项脊轩一是很小,二是很旧,三是漏雨,四是昏暗。

D.项脊轩本为陋室,经作者一番修葺,成为幽雅的书斋。

【明确】选C。C项表述不准确,这是修葺以前的情况。

2.作者在修葺旧南阁子时主要做了哪些事情?

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

【明确】一是补漏,二是开窗、砌墙,改善采光;三是栽植花木,美化环境。

二、阅读课文第二段,完成下面问题。

然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是①庭中通南北为一。迨诸父异爨,内

外多置小门墙,往往而是。(1)东犬西吠,客逾②庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,

已为墙,凡再变矣。家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳③二世,先妣抚④之

甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:“某所,而母立于兹⑤。”妪

又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板

外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。余自束发⑥读书轩中,一日,大母过余

曰:“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?(2)”比⑦去,以手阖⑧门,

自语曰:“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!(3)”

顷之⑨,持一象笏至,

曰:“此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!(4)”瞻顾遗迹,如在昨日,

令人长号不自禁。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.本段从写环境转入写人事变迁,先写可喜的事情后写可悲的事情。

B.“儿寒乎?欲食乎?”刻画出闻儿啼而生怜爱的年轻母亲的形象。

C.对祖母的追忆,所记往事也很平常,却同样洋溢着淳厚的人情味。

D.本段回忆,不过是家庭生活中的小事,然而“一枝一叶总关情”。

【明确】选A。“先写可喜的事情后写可悲的事情”错误,本段主要写“可悲的事情”。

4.本段中祖母的自语和持象笏的勉励表明了什么?

答:_______________________________________________________________

【明确】表明了祖母对孙子的疼爱与厚望。

三、阅读课文第三~五段,完成下面问题。

轩东故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖①而居,久之,能以足音辨人。

轩凡四遭火,得不焚,殆②有神护者。……

余既为此志,(1)后五年,吾妻来归③,时至轩中,从余问古事,或凭几

学书④。吾妻归宁⑤,述诸小妹语曰:”闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六

年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异

于前。(2)然自后余多在外,不常居。

庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,(3)今已亭亭如盖⑥矣。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.“时至轩中,从余问古事,或凭几学书”寥寥数笔,绘出了夫妻之间的一片深情。

B.“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”把种植时间与妻子逝世之年联系起来,以物喻人。

C.“亭亭如盖”前面加上“今已”,表明时光在推移,静物也显示着动态。树长人亡,物是人非,光阴易逝,情意难忘。

D.只说树在生长,不说人在思念,它所产生的艺术效果则是:不言情而情无限,言有尽而意无穷。

【明确】选B。“以物喻人”不正确,应为“寄情于物”或“移情于物”。

6.“余既为此志”在文中有什么作用?

答:_______________________________________________________________

【明确】揭示文章的构成,说明前面是本记,后面是补记。

【字句夯实】

1.解释文中加点词语的意思。

①方丈:_________。

②下:_____。

③顾:___。

④上:_______。

⑤洞然:___________。

⑥去:_____。

一丈见方

向下

看

从上面

明亮的样子

离开

2.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)_______________________________________________________________

_______________________

(2)_____________________________________________________________

_______

(3)_____________________________________________________________

_____________________

(4)_____________________________________________________________

_______________________

阁子北面开辟了四扇窗子,四周围绕院子砌上墙,用(北墙)对着南边射来

的日光(使其反照室内)。

又在庭院里错杂地种上兰花、桂花、竹子等,往日的栏杆,也就增加了

光彩。

借来的书摆满书架,我安居室内,长啸歌吟,有时又静静地独自端坐着,

听到各种各样的声音。

每月十五的夜晚,明月高悬,照亮半截墙壁,桂树影子交杂错落,微风吹

来,树影摇动,美丽可爱。

3.解释文中加点词语的意思。

①先是:_________。

②逾:_____。

③乳:___________。

④抚:__________________________。

⑤兹:___。

⑥束发:________________________________________________。

⑦比:_____。

⑧阖:_____。

⑨顷之:_______。

在此以前

越过

喂奶、哺育

爱护,这里是“对待”的意思

这

古代男孩到了成年的年龄(15岁左右),把头发梳成一髻

等到

关闭

一会儿

4.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)___________________________________________________

(2)_________________________________________

(3)____________________________________________________________

(4)___________________________________________________________

等到伯、叔分家了,室外设置了许多小门墙壁,到处都是。

为什么整天默默地待在这里,很像个女孩子呀?

我们家读书长久却没有成就功名,这孩子取得成就,就可以等待了呀!

这(是)我祖父太常公宣德年间拿着上朝用的,以后你一定会用到它!

5.解释文中加点词语的意思。

①扃牖:_________。

②殆:__________。

③来归:_____________。

④学书:_______。

⑤归宁:_____________________。

⑥盖:_____。

关上窗户

恐怕,可能

指嫁到我家来

学写字

出嫁的女子回娘家省亲

伞盖

6.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)___________________

(2)_________________________

(3)_______________________________

我已经作了这篇志。

它的形制和以前稍有不同。

是我的妻子去世那年亲手种植的。

课堂探究?素养培优

【审美鉴赏】

1.李密在《陈情表》中主要讲了自己家庭的不幸,

请概括作者都有哪些不幸,

并分析这样写的原因。

【明确】“慈父见背”“舅夺母志”是一不幸;

“少多疾病,

九岁不行”是二不幸;

“孤弱”是三不幸,

表现为“既无伯叔,

终鲜兄弟”“外无期功强近之亲,

内无应门五尺之僮”,

这既是祖母“躬亲抚养”作者的原因之一,

也是下文作者“区区不能废远”的原因,

可谓一笔双关。

2.《陈情表》第三段重在向晋武帝说理,有人认为可以调到第一段的位置,“先理后情”。

你认为是否可以?

为什么?

【明确】不可以。

本段重说理,

没有前文情感的铺垫,

“理”会显得生硬,

难以得到共鸣。前两段,

先用亲情、孝情给人一种特殊的心理感受,

获得同情心,

让人为这种孝情赞成,

不忍拒绝,

为下文说理做铺垫。

总之,

本文是出于情,

归于理,

先动之以情,

再晓之以理,

陈情于事,

寓理于情,

具有很强的逻辑力量,

不可以调整位置。

3.体味“诏书切峻,

责臣逋慢。

郡县逼迫,

催臣上道;

州司临门,

急于星火”这几组四字短句的表达效果。

【明确】“切”“峻”“责”“逋”“慢”,

形象地刻画了晋武帝当时的恼怒情态。郡县风驰电掣地执行王命,

是“逼迫”,

是“催臣上道”;

州司具体贯彻王命,

是“临门”,

是“急于星火”。这几组短句描绘了一幅雷厉风行、无可阻遏的催命图。

4.由第四段可见《陈情表》感情真挚,

悲恻动人,

其原因是什么?

【明确】第一个原因,

要求合理。

“尽节于陛下之日长,

报养刘之日短”。

第二个原因,

言辞恳切。“愿乞”“明知”“共鉴”“愿陛下矜愍”“听臣微志”。

第三个原因,

心诚志笃。“生当陨首,

死当结草”。

5.《项脊轩志》以什么为线索?写了哪些悲喜之事?

【明确】本文以悲喜的情感为线索,围绕这条线索,作者写了“五喜五悲”。五喜:修缮后,“不上漏”“室始洞然”,一喜;兰桂竹木增胜,二喜;“偃仰啸歌,冥然兀坐”,庭阶寂寂,小鸟来食,三喜;“三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动”四喜;补记一段,夫妻欢乐,五喜。五悲:诸父异爨,庭中多门墙,一悲;祖母对自己的厚望到现在还没实现,二悲;轩四遭火,三悲;妻死室坏而不修,四悲;妻子所种之树,现已亭亭如盖,但物在人亡,五悲。

6.有人称赞归有光的文章“不事雕琢而自有风味”,试分析《项脊轩志》是如何体现这一点的?

【明确】①

善于用线索串联生活琐事,形散神聚。

②善于摄取生活中的典型细节和场面,运用委婉动人的语言,寥寥数笔,就使人物形神毕肖。作者抓住了祖母看望和勉励孙儿的一个感人场面,用“阖门”和“自语”等细节刻画出祖母对孙儿的殷切期望。

③

行文朴素清淡,叙事以白描见长,熔记叙、描写、抒情于一炉,亲切而感人。作者在叙事中往往能直接透露自己的感受。

【综合素养实践】

有人认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。你同意这一观点吗?为什么?

我的思考:______________________________________________________

_________________________________________________________________

参考示例:观点一:不同意。他是真心因终养祖母才难能应召的。读完全篇,我们可以清楚地体会到,他的孝心不是抽象的,而是充满了孙儿对祖母的一片真情。

观点二:同意。李密是亡国之臣,对出仕新朝就不能不有所顾虑,而暂存观望之心了。不幸的是他的这种想法,被晋武帝多少察觉到了,因此“诏书切峻,责臣逋慢”,这就使李密在“再度表闻”时,面临着更大的困难。然而李密抓住了“孝”字大作文章,却又不从大道理讲起,而是委婉陈词,动之以情,恰到好处地解决了“忠孝不能两全”的难题。

拓展阅读?文化传承

【主题阅读】

至

情

至

孝

李密从小父丧母弃,

伶仃孤苦;

祖母含辛茹苦,

促其成才。他一度沦为亡国奴,

归家供养祖母终老。

后因孝举荐,

屡被征召;

祖母却日薄西山,

朝不虑夕。尽忠还是尽孝,

李密进退维谷。

李密思量再三,

婉转陈辞,

恳请皇帝准许先尽孝后尽忠。

【品·国学】

(1)人之行,莫大于孝。

——《孝经》

(2)爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。

——《孝经》

(3)父慈而教,子孝而箴。

——《左传》

(4)慈孝之心,人皆有之。

——苏辙

(5)千经万典,孝悌为先。

——《增广贤文》

(6)家多孝子亲安乐;国有忠臣世泰平。

——《喻世明言》

我来积累:______________________________________________________

【撷·素材】

李兰娟:反哺社会,为家乡父老尽孝心

从医多年,李兰娟身上有很多荣誉。不过回到家乡,

李兰娟自始至终只强调一个身份:“我是绍兴人!我是绍兴

的女儿,我的根在这里。”

从2018年开始,每年母亲节,李兰娟都会与同为中国工程院院士的丈夫郑树森,以及其他乡贤名医一起,来到老家夏履镇,为父老乡亲开展免费义诊。说起这些,李兰娟觉得理所当然:“我是共和国培养出来的院士。我从小家庭困难,靠党和政府的助学金才完成初中、高中和大学学业。可以说,没有党和人民的培养,就没有我的今天,这是我作为绍兴女儿应尽的一份孝心。”

滴水之恩涌泉相报,李兰娟用各种方式反哺社会。她和丈夫一起捐资,联系社会各界力量成立了“树森·兰娟院士人才基金”,设立“树兰医学奖”“树兰医学青年奖”等,奖励和提携在医学科研和临床领域取得突破性创新成果的杰出科技人才。

【延伸阅读】

孝

心

无

价

毕淑敏

我不喜欢一个苦孩子求学的故事。家庭十分困难,父亲逝去,弟妹嗷嗷待哺,可他大学毕业后,还要坚持读研究生,母亲只有去卖血……我以为那是一个自私的孩子。求学的路很漫长,一生一世的事业,何必太在意几年蹉跎?况且这时间的分分秒秒都苦涩无比,需用母亲的鲜血灌溉!一个连母亲都无法挚爱的人,还能指望他会爱谁?把自己的利益放在至高无上位置的人,怎能成为为人类奉献的大师?

我也不喜欢父母重病在床,断然离去的游子,无论你有多少理由。地球离了谁都照样转动,不必将个人的力量夸大到不可思议的程度。在一位老人行将就木的时候,将他对人世间最后期冀的希望斩断,以绝望之心在寂寞中远行,那是对生命的大不敬。

我相信每个赤诚忠厚的孩子,都曾在心底向父母许下“孝”的宏愿,相信来日方长,相信水到渠成,相信自己必有功成名就衣锦还乡的那一天,可以从容尽孝。可惜人们忘了,忘了时间的残酷,忘了人生的短暂,忘了世上有永远无法报答的恩情,忘了生命本身不堪一击的脆弱。

父母走了,带着对我们深深的挂念。父母走了,遗留给我们永无偿还的心情。你就永远无以言孝。

有一些事情,当我们年轻的时候,无法懂得。当我们懂得的时候,已不再年轻。世上有些东西可以弥补,有些东西永无弥补……

“孝”是稍纵即逝的眷恋,“孝”是无法重现的幸福。“孝”是一失足成千古恨的往事,“孝”是生命与生命交接处的链条,一旦断裂,永无连接。赶快为你的父母尽一份孝心。也许是一处豪宅,也许是一片砖瓦。也许是大洋彼岸的一只鸿雁,也许是近在咫尺的一个口信。也许是一顶纯黑的博士帽,也许是作业簿上的一个红五分。也许是一桌山珍海味,也许是一只野果一朵小花。也许是花团锦簇的盛世华衣,也许是一双洁净的布鞋。也许是数以万计的金钱,也许只是含着体温的一枚硬币……但在“孝”的天平上,它们等值。

只是,天下的儿女们,一定要抓紧啊!趁我们父母还健在的光阴。

三言两语

话主题

(思维发展

与提升)

1.文中有一句话和标题“孝心无价”相应,试找出来并体会作者所表达的感情。

参考答案:“但在‘孝’的天平上,它们等值”。只要你是真心地去孝敬自己的父母,哪怕只是一句淡淡的问候也好,在父母心中远抵得上那些虚假的金钱、物质,你的关心是你给父母最好的礼物!

一枝一叶

总关情

(文化传承

与理解)

2.一个连母亲都无法挚爱的人,还能指望他会爱谁?你同意这种说法吗?

参考答案:同意。因为是母亲生养了我们!十月怀胎,一朝分娩,在母亲给予我们生命的同时,她们自己更承受着巨大的痛苦;我们出生后,她们用自己宝贵的青春换来我们健康、快乐地成长;她们言传身教,教我们体会做人的道理。母亲为我们付出了这么多,我们怎能不爱她呢!如果一个人连自己的母亲都不爱的话,恐怕他对其他人或事物的爱也都是虚伪、假装的了!

3.作者呼吁赶快为你的父母尽一份孝心的理由是什么?

参考答案:(1)时间的残酷 (2)人生的短暂 (3)世上有永远无法报答的恩情 (4)生命本身不堪一击的脆弱。

课时素养评价

九 陈情表

项脊轩志

(40分钟 40分)

一、语言应用(18分)

1.下列句中有通假字的一项是(3分)

( )

A.臣以险衅

B.诏书切峻

C.内无应门五尺之僮

D.客逾庖而宴

【解析】选C。C项,“僮”同“童”。

2.下列句中加点词的解释不正确的一项是(3分)

( )

A.逮奉圣朝

逮:达到

B.亦遂增胜

胜:美

C.形影相吊

吊:安慰

D.殆有神护者

殆:大概

【解析】选A。逮:及、至。

﹒

﹒

﹒

﹒

3.下列加点字的词类活用类型与其他三项不同的一项是(3分)

( )

A.外无期功强近之亲

B.使不上漏

C.垣墙周庭

D.东犬西吠

【解析】选C。C项,名词用作动词。垣墙:砌上垣墙。其他三项都是名词作状语。A项,外:指自己一房之外的亲族。B项,上:从上面。D项,西:对着西家。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

4.下列句中加点词语与现代汉语意思相同的一项是(3分)

( )

A.九岁不行

B.至于成立

C.往往而是

D.臣以供养无主

【解析】选D。D项,供养,古今均是供养、扶养、奉养的意思。A项,不行,古义是不能走路,这里形容柔弱/今义是不可以;B项,成立,古义是成人自立/今义是创立,建立,设立;C项,往往,古义是到处/今义是经常,表示大多数情况如此,但不排除个别情况,是通常有的。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《陈情表》用“____________,____________”两句表现他孤独地长大成人。?

(2)《陈情表》用“____________,____________”两句表现他的家门不兴旺缺少幸福。?

(3)《项脊轩志》中,通过描写老妪口中转述的作者母亲在门外对子女的嘘寒问暖的话语从而表达作者对母亲的怀念之情的句子是:______________?______________??

答案:(1)零丁孤苦 至于成立 (2)门衰祚薄 晚有儿息 (3)儿寒乎 欲食乎

二、阅读鉴赏(22分)

阅读下面的文言文,完成6~10题。(22分)

李密,字令伯,犍为武阳人也,一名虔。父早亡,母何氏改醮①。密时年数岁,

感恋弥至,烝烝②之性,遂以成疾。祖母刘氏,躬自抚养,密奉事以孝谨闻。刘氏

有疾,则涕泣侧息,未尝解衣,饮膳汤药必先尝后进。有暇则讲学忘疲,而师事

谯周,周门人方之游夏③。少仕蜀,为郎。数使吴,有才辩,吴人称之。蜀平,

泰始初,诏征为太子洗马。密以祖母年高,无人奉养,遂不应命。乃上疏曰:

“臣以险衅,夙遭闵凶……臣生当陨首,死当结草。”

﹒

﹒

﹒

帝览之曰:“士之有名,不虚然哉!”乃停召。后刘终,服阕,复以洗马征至洛。司空张华问之曰:“安乐公何如?”密曰:“可次齐桓。”华问其故,对曰:“齐桓得管仲而霸,用竖刁而虫流。安乐公得诸葛亮而抗魏,任黄皓而丧国,是知成败一也。”次问:“孔明言教何碎?”密曰:“昔舜、禹、皋陶相与语,故得简雅;《大诰》与凡人言,宜碎。孔明与言者无己敌,言教是以碎耳。”华善之。

﹒

﹒

出为温令而憎疾从事尝与人书曰庆父不死鲁难未已从事白其书司隶司隶

以密在县清慎弗之劾也。密有才能,常望内转,而朝廷无援,乃迁汉中太守,自

以失分怀怨。及赐饯东堂,诏密令赋诗,末章曰:“人亦有言,有因有缘。官无

中人,不如归田。明明在上,斯语岂然!”武帝忿之,于是都官从事奏免密官。

后卒于家。二子:赐、兴。

(节选自《晋书?李密传》)

【注】①醮:改嫁。②烝烝:热切的样子。③游夏:孔子学生子游、子夏。

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

( )

A.出为温令/而憎疾从事/尝与人书曰/庆父不死/鲁难未已/从事白其书司隶/司隶以密在县清慎/弗之劾也

B.出为温令/而憎疾从事/尝与人书曰/庆父不死/鲁难未已/从事白其书司隶/司隶以密在县/清慎弗之劾也

C.出为温令/而憎疾从/事尝与人书曰/庆父不死/鲁难未已/从事白其书司隶/司隶以密在县/清慎弗之劾也

D.出/为温令而憎疾从/事尝与人书曰/庆父不死/鲁难未已/从事白其书司隶/司隶以密在县/清慎弗之劾也

【解析】选A。解答本题,要在把握句子大意的基础上,结合“出、而、尝、曰”等关键词进行断句。“从事”是官职名,中间不能断开,据此排除C、D项。比较A、B项来看,区别处在选项的尾部一处断句,对司隶“弗之劾”原因的说明。从内容分析来看,原因是“密在县清慎”而不是“密在县”,据此排除B项。

7.下列对文中相关文学文化常识的解说,不正确的一项是(3分)

( )

A.字,古人幼时命名,一般成年(男20岁,女15岁)取字,字和名没有意义上的联系。字是为了便于他人称谓,对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬。

B.泰始,晋武帝司马炎的年号。年号是封建皇帝纪年的名号,年号是从汉武帝才有的,一个皇帝可以有多个年号。

C.《大诰》是周公相成王时,管叔、蔡叔、武庚联合淮夷作乱,周公率兵东征,出师前,以成王的口吻发表诰文,申述东征的理由。

D.《晋书》是二十四史之一,为唐朝的房玄龄等二十一人合著,沿用了《史记》的纪传体体例。

【解析】选A。“字和名没有意义上的联系”错误,字和名有意义上的联系。

8.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

( )

A.李密从很小就懂得尽孝道。他幼年丧父,母亲何氏再嫁,年仅几岁的李密深切地思念双亲,不能自已,以至忧思成疾。

B.李密因为孝敬祖母而闻名,也因祖母年老,无人奉养,上疏《陈情表》“辞不就职”;皇帝看后,停止征召他为太子洗马。

C.李密认为过去舜、禹、皋陶的语言是用于交谈,所以简洁雅致;而孔明的言论是琐碎的,其原因在于没有和孔明旗鼓相当的谈论者。

D.李密借皇上东堂赐宴饯别之机,赋诗一首,诗的末章表明了他想回家种田的愿望。晋武帝为此很生气,都官从事见机行事,马上奏请皇上免去李密的官职。

【解析】选D。“表明了他想回家种田的愿望”有误,李密想入朝为官,并得到升迁,未能如愿,心怀不满,才作诗发牢骚说“不如归田”,此乃言不由衷。

9.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)而师事谯周,周门人方之游夏。(4分)

译文:______________________________________________________

(2)安乐公得诸葛亮而抗魏,任黄皓而丧国,是知成败一也。(6分)

译文:_____________________________________________________

答案:(1)并且拜谯周为师,谯周的弟子把他比作孔子的优秀学生子游、子夏。(关键词:师事、方。)

(2)安乐公得到诸葛亮而与魏国抗衡,任用黄皓却丧了国,由此可知他俩的成败原因是一样的。(关键词:抗、任、是、一。)

10.李密为人敦厚孝顺,从文中哪些地方看出来?(3分)

答:__________________________________________________________

答案:(1)感恋弥至,烝烝之性,遂以成疾。(2)刘氏有疾,则涕泣侧息,未尝解衣。(3)饮膳汤药必先尝后进。

附【译文】

李密,字令伯,是犍为武阳人(今四川彭山)。他的另一个名字叫虔。他父亲很早就去世了,母亲何氏改嫁。当时李密只有几岁,他感恋双亲,思念至深,以至忧思成疾。祖母刘氏亲自抚养他,李密侍奉祖母因孝顺和恭敬而闻名。祖母刘氏一有病,他就哭泣,侍候在祖母身边,夜里不脱衣睡觉。为祖母端饭菜、喂汤药,他总要尝过之后才让祖母饮食或服用。有空闲的时间他就讲学,忘记了疲劳,并且拜谯周为师,谯周的弟子把他比作孔子的优秀学生子游、子夏。他年轻时在蜀汉做郎官。多次出使吴国,颇有辩才,吴人称赞他。蜀汉平定后,泰始初年,晋武帝征召他担任太子洗马。他因为祖母年迈,无人奉养,就没有接受任命。于是上奏章说:“(《陈情表》译文省略)。”

晋武帝读了李密的《陈情表》后,说:“李密这个名士,不是徒有虚名。”于是收回对他的任命。后来祖母刘氏去世,李密守丧期满除去丧服后,晋武帝再次征召他到洛阳担任太子洗马。司空张华问李密:“安乐公这人怎样?”李密说:“可以说仅次于齐桓公。”张华问其中的缘故,回答说:“齐桓公得到管仲而称霸诸侯,任用竖刁而使自己死了不得埋葬,尸虫流出尸外。安乐公得到诸葛亮而与魏国抗衡,任用黄皓却丧了国,由此可知他俩的成败原因是一样的。”张华接着问:“孔明的教诲为什么那么具体琐碎?”李密说:“过去舜、禹、皋陶(这些水平高的人)相互之间说话,所以言辞简洁优雅;《大诰》中与普通人说话,适宜琐碎具体。和孔明说话的人没有人能和孔明水平相当的,因此孔明的言论教诲就要具体琐碎。”张华认为他说得好。

李密由京官外调做温令,却憎恨一个担任从事的下属,他曾在写给别人的信中说:“庆父不死去,鲁国的灾难不会停止。”他的下属把信的内容禀告了司隶,司隶因为李密在县里清廉谨慎,没有弹劾他。李密很有才能,常希望能调回京城任职,可是他在朝中没有靠山,于是被调任汉中太守,自认为失去了很重要的机会,心怀怨恨。等到在东堂赐宴饯别时,皇上下诏命令李密赋诗,李密在诗的末章说:“人们也都说过这样的话,有因才会有缘。(当官的人)皇宫中如果没有权势的朝臣做靠山,不如回家种田。圣明的君主在上,这话怎么能这么说呢!”武帝对此很生气,都官从事等(见机行事)马上奏请皇上免去了李密的官职。后来李密死在家中。他有两个儿子:一个叫李赐、一个叫李兴。

9 陈情表

项脊轩志

【助读博览】

一、魅力作家

1.孝感天下——李密

简介:李密(224—287),

一名虔,字令伯,犍为武阳

(今四川彭山)人。幼年丧父,母何氏改嫁,由祖母抚养

成人。后李密以对祖母孝敬甚笃而名扬于乡里。师从当

时著名学者谯周,博览五经。初仕蜀汉为尚书郎。蜀汉亡后,

晋武帝召李密为太子洗马,

李密以祖母年老多病、无人供养而力辞。祖母去世后,

方出任太子洗马,

迁汉中太守。后免官,

卒于家中。

代表作品:《陈情表》(或称《陈情事表》)。

自主预习?素养奠基

2.今之欧阳修——归有光

简介:归有光(1506-1571),字熙甫,号震川,世称“震川先生”。

苏州府昆山县(今江苏昆山)人。明代散文家。嘉靖四十四年(1565),

归有光六十岁时成进士,历长兴知县、顺德通判、南京太仆寺丞,故

称“归太仆”,留掌内阁制敕房,参与编修《世宗实录》。隆庆五年

(1571)病逝。崇尚唐宋古文,散文风格朴实,感情真挚。

贡献:明代“唐宋派”代表作家,被称为“今之欧阳修”,后人称赞其散文为“明文第一”。是“唐宋八大家”与清代“桐城派”之间的桥梁。与唐顺之、王慎中并称为“嘉靖三大家”。

代表作品:《震川集》《震川先生集》《三吴水利录》等。

【景行行止】

永葆初心的归有光

嘉靖十九年(1540),归有光中举人,之后参加会试,八次落第。归有光虽然“八上公车而不遇”,但始终不愿甘休。嘉靖四十四年(1565),归有光第九次参加会试时终于中了三甲进士,这时他年已六十。满腹诗文经义,一心想为国出力的归有光虽年已花甲,壮志依旧未衰。

二、背景回眸

感动帝王的奏章——《陈情表》来龙去脉

李密在蜀国以孝著名,做过官,很有名气。所以皇帝希望他能出来做官以服民心,并且希望天下人以为晋朝清明,来进一步取得他国民心。李密孝顺,

同样也有着浓厚的忠君思想,所谓“一朝君主一朝臣”,

他为了保全性命就写了这篇表。陈述自己不能奉诏的原因,提出了终养祖母的要求,真情流露,委婉畅达。晋武帝读后被其孝心所感动,不再强征他做官,

并赐他奴婢二人,令地方官供养他的祖母。该文被认定为中国文学史上抒情文的代表作之一,后有“读《陈情表》不下泪者,

其人必不孝”的说法。

人事变迁感慨之作——《项脊轩志》由来

项脊轩,归有光的书斋名。因其远祖归道隆住在太仓(现在江苏省太仓县)的项脊泾而命名。

《项脊轩志》分两次写成。前三段写于明世宗嘉靖三年(1524),当时归有光18岁,他通过所居项脊轩的变化和几件小事的描述,表达了对家人的怀念之情。在经历了结婚、妻死、不遇等人生变故后,作者于明世宗嘉靖十八年(1539),又为这篇散文增添了补记。

三、文体知识

奏事陈情的奏章——表

“表”是一种文体,

是古代奏章的一种,

一般以臣子向君主奏事陈情为内容。如《出师表》《陈情表》。

记人、记事——志

志是一种文体,也就是“记”,可以记人,也可以记事。如《项脊轩志》《醉翁亭记》《岳阳楼记》。

【初读任务】

1.《陈情表》中是谁陈情?向谁陈情?陈什么情?结果如何?

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

参考提示:李密

向晋武帝陈情

陈述自己不能奉诏的原因,提出终养祖母的请求

得到皇帝的批准

2.阅读《陈情表》,试从文中找出李密必须尽孝的理由。

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

参考提示:祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养 而刘夙婴疾病,常在床蓐 气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕

3.《项脊轩志》写轩怀人,其中写到哪些人?

答:____________________________________________________________

参考提示:老妪、大母、母亲、妻子

4.《项脊轩志》中起承上启下作用的是哪句话?

答:____________________________________________________________

参考提示:然余居于此,多可喜,亦多可悲。

陈情表

一、通假字

1.五尺之僮

(同“___”)

2.零丁孤苦

(同“_____”,___________)

基础梳理?夯基提能

﹒

﹒

﹒

童

伶仃

孤独的样子

二、一词多义

1.当

(1)猥以微贱,当侍东宫

(

)

(2)臣生当陨首,死当结草

(

)

(3)一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)

(

)

(4)木兰当户织(《木兰诗》)

(

)

动词,任、充当

动词,应当

动词,把守

动词,对着

2.特

(1)诏书特下,拜臣郎中

(

)

(2)况臣孤苦,特为尤甚

(

)

(3)相如度秦王特以诈佯为予赵城(《廉颇蔺相如列传》)

(

)

3.矜

(1)凡在故老,犹蒙矜育

(

)

(2)本图宦达,不矜名节

(

)

副词,特地

副词,特别

副词,只,不过

动词,怜惜

动词,自夸

4.薄

(1)但以刘日薄西山,气息奄奄

(

)

(2)门衰祚薄,晚有儿息

(

)

(3)儿已薄禄相,幸复得此妇(《孔雀东南飞

并序》)

(

)

(4)不宜妄自菲薄,引喻失义(《出师表》)

(

)

动词,迫近

形容词,浅薄

形容词,少

形容词,轻视

5.以

(1)臣以险衅,夙遭闵凶

(

)

(2)谨拜表以闻

(

)

(3)伏惟圣朝以孝治天下

(

)

(4)日以尽矣(《荆轲刺秦王》)

(

)

(5)而秦武阳奉地图匣,以次进(《荆轲刺秦王》)

(

)

(6)倚柱而笑,箕踞以骂(《荆轲刺秦王》)

(

)

介词,因为

连词,来

介词,用

副词,已经

介词,按照

连词,表修饰,不译

三、古今异义

1.九岁不行

古义:_____________________。

今义:不可以,不被允许;不中用;接近于死亡;不好;表示程度极深,不得了

(用在“得”字后做补语)。

﹒

﹒

不能走路。文中指柔弱

2.零丁孤苦,至于①成立②

①至于

古义:_______。

今义:表示达到某种程度;表示另提一事。

②成立

古义:_________。

今义:(组织、机构等)筹备成功,开始存在;(理论、意见)有根据,站得住。

﹒

﹒

﹒

﹒

一直到

成人自立

3.臣欲奉诏奔驰

古义:____________________。

今义:(车、马等)很快地跑。

4.则告诉不许

古义:___________。

今义:说给人,使人知道;在刑事诉讼中,被害人或其法定代理人向法院提起诉讼。

﹒

﹒

﹒

﹒

奔跑,这里指赴京就职

申诉(苦衷)

5.臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知

古义:_________。

今义:身心劳苦;客套话,用于求人做事。

6.后刺史臣荣举臣秀才

古义:_____________________________________________________。

今义:明清科举称生员为秀才。

﹒

﹒

﹒

﹒

辛酸悲苦

汉代以来选拔人才的一种察举科目。这里是优秀人才的意思

四、特殊句式

1.非臣陨首所能上报。

(

)

2.州司临门,急于星火。

(

)

3.则告诉不许。(

)

4.今臣亡国贱俘。

(

)

5.臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。

(

)

判断句,“非……”表判断

状语后置,状语“于星火”置于“急”之后

被动句,无被动标志,语意表被动

判断句。无判断标志,句意表判断

固定句式。“无以……”译为“没有用来……的办法”

项脊轩志

一、一词多义

1.顾

(1)每移案,顾视无可置者

(

)

(2)顾吾念之(《廉颇蔺相如列传》)

(

)

(3)三顾臣于草庐之中(《出师表》)

(

)

(4)顾不如蜀鄙之僧哉(《为学》)

(

)

(5)大行不顾细谨(《鸿门宴》)

(

)

动词,环顾四周

副词,只是,不过

动词,拜访

副词,难道

动词,顾虑,顾及

2.过

(1)大母过余曰

(

)

(2)人往,从轩前过

(

)

(3)则知明而行无过矣(《劝学》)

(

)

(4)无乃尔是过与(《季氏将伐颛臾》)

(

)

(5)且尔言过矣(《季氏将伐颛臾》)

(

)

3.归

(1)吾妻来归

(

)

(2)吾妻归宁

(

)

(3)主人忘归客不发(《琵琶行》)

(

)

动词,到

动词,走过,经过

名词,过失,过错

动词,责备

动词,错,犯错

动词,旧时指女子出嫁

动词,返回,“归宁”指回娘家

动词,返回,回去

4.为

(1)庭中始为篱,已为墙(

)

(2)轩东,故尝为厨

(

)

(3)吾从板外相为应答

(

)

(4)先是,庭中通南北为一(

)

5.置

(1)顾视无可置者

(

)

(2)内外多置小门墙

(

)

动词,做,砌

动词,

是

动词,

作

动词,成为

动词,安放

动词,设置

二、词类活用

1.名词的活用

(1)名词作动词

①垣墙周庭

(

)

②客逾庖而宴

(

)

③乳二世

(

)

﹒

﹒

﹒

﹒

砌上垣墙

吃饭

喂奶、哺育

(2)名词作状语

①雨泽下注

(

)

②使不上漏

(

)

③前辟四窗

(

)

④东犬西吠

(

)

⑤时至轩中

(

)

⑥吾妻死之年所手植也

(

)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

向下

从上面

在前面,指阁子北面,因这阁子是“北向”的

向西

时常

亲手

2.形容词的活用

形容词作名词

亦遂增胜

(

)

3.数词的活用

数词作名词

先是,庭中通南北为一(

)

﹒

﹒

美,光彩

一体

三、古今异义

1.室仅方丈

古义:_________。

今义:佛寺或道观中住持住的房间;寺院的住持。

2.往往而是

古义:_____。

今义:表示根据以往的经验,某种情况在一定条件下时常存在或经常发生。

﹒

﹒

﹒

﹒

一丈见方

到处

四、特殊句式

1.家有老妪,尝居于此。

(

)

2.妪,先大母婢也。

(

)

3.余自束发,读书轩中。

(

)

4.此吾祖太常公宣德间执此以朝。

(

)

5.轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。

(

)

状语后置,状语“于此”置于“居”后

判断句,“也”表判断

省略句,“读书”后省略介词“于”

判断句,无标志

被动句,语意上的被动句,没有标志

陈情表

【文本研读】

一、阅读课文第一段,完成下面问题。

臣密言:臣以险衅①,夙②遭闵凶③。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母

志。(1)祖母刘愍④臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于

成立。(2)既无伯叔,终鲜⑤兄弟,门衰祚⑥薄,晚有儿息⑦。外无期功强近之亲,

内无应门五尺之僮,(3)茕茕孑立,形影相吊。(4)而刘夙婴⑧疾病,常在床蓐⑨,

臣侍汤药,未曾废离⑩。

文本导学?素养形成

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

1.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.“臣以险衅,夙遭闵凶”,是第一段的综述。“险衅”“凶”这两个词很快就把读者带入惨苦的情境。

B.作者突出“多疾病”“九岁不行”这种特弱的体质,说明祖母把自己抚养成人,确实不易,为下文“臣无祖母,无以至今日”这句话张本。

C.祖母“夙婴疾病”“常在床蓐”,失去独立生活的能力,唯一可以依靠的就自己一人,“臣侍汤药,未曾废离”寥寥几句,概括而又具体地勾勒出作者对祖母孝谨备至。

D.这段内容,是陈情不仕的理论根据,凄楚尽情,感人肺腑,为下文“供养无主”做好铺垫。

【解析】选D。“理论根据”不正确,应为“事实根据”。

2.作者在该段主要讲了自己的哪些情况?

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

【明确】主要叙述自己的遭遇和家庭困境,

开头两句概括幼年时期的不幸,

然后具体叙述家庭的孤苦单薄,

祖孙二人相依为命。

二、阅读课文第二段,完成下面问题。

逮①奉②圣朝,沐浴③清化④。前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才。

(1)臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中⑤,寻蒙国恩,除臣洗马⑥。猥

以微贱,当侍东宫⑦,非臣陨首所能上报。(2)臣具以表闻⑧,辞不就职。诏书切峻,

责臣逋⑨慢。郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。(3)臣欲奉诏奔驰,则刘

病日笃⑩;欲苟顺私情,则告诉不许:(4)臣之进退,实为狼狈。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.本段开头称颂朝廷清明教化,以此必不可少的阿谀之词博取晋武帝好感,“清化”二字在文中关涉重大,有领起下文的作用。

B.第二段中一方面说明自己不能应召并非即兴之想,而是确有困难,另一方面也说明自己的苦衷曾经为地方官吏所谅解,严厉指斥朝廷催逼甚急有悖情理。

C.作者极力陈说自己乃卑贱之人,一再蒙受“国恩”,非“陨首所能上报”。这是一种以退为进的方法,目的是防止皇上对自己的辞官产生反感和误解。

D.“切峻”“责臣”“逼迫”“催臣”“急于星火”等词句点染了十万火急的形势,描写了自己所蒙受的巨大压力。

【明确】选B。“严厉”不正确,应为“委婉含蓄”。

4.在该段中,

作者是如何说明“辞不赴命”的理由的?

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

【明确】叙述朝廷多次征召和自己进退两难之状。首先表达自己对朝廷的忠,

再叙述多次征召的经过,

段尾则以“刘病日笃”来说明自己欲仕不能,

忠孝难以两全的境地。

三、阅读课文第三段,完成下面问题。

伏惟①圣朝以孝治天下,凡在故老②,犹蒙矜育③,况臣孤苦,特为尤甚。且臣

少仕伪朝,历职郎署,(1)本图宦达,不矜④名节。今臣亡国贱俘,(2)至微至陋,过蒙

拔擢⑤,宠命优渥⑥,岂敢盘桓⑦,有所希冀⑧。但以刘日薄⑨西山,气息奄奄,人命

危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。(3)母、孙二人,

更相⑩为命,是以区区不能废远。(4)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.作者在“孝”字上大作文章,把自己的行为纳入晋武帝的价值观念,使自己处在尤应蒙受“矜育”的有利地位,巧妙销蚀了与晋武帝的对立关系。

B.“本图宦达,不矜名节”“岂敢盘桓,有所希冀”申明自己不出来做官不是因为怀有二心,讲求“名节”,从根本上消除了晋武帝的疑虑。

C.作者先叙写祖母大限即至的凄苦危殆,接着抒发与祖母“更相为命”血肉亲情,最后写出“区区不能废远”,必须对祖母奉养终老的孝顺衷情。

D.作者突出了一个情字,既有对祖母的孝顺之情,又有对朝廷的感激之情,更有对皇帝的耿耿忠心,便能打动晋武帝的心。

【明确】选B。“从根本上消除了晋武帝的疑虑”不正确,有些夸大。

6.李密上表是为请求晋武帝批准自己终养祖母,

为什么还要主动提及自己在蜀汉为官一事?

答:_______________________________________________________________

【明确】这是为了表明自己的态度。在蜀汉为官原本就是为求显达,

表明自己不是一个清高的人,现在已经成了亡国之臣,又受到皇上的提拔和优厚待遇,就更不敢迟疑不决了。这番话,

既是事实,

又符合情理,

足以解除晋武帝对自己可能产生的误解。

四、阅读课文第四段,完成下面问题。

臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之

日短也。(1)乌鸟①私情,愿乞终养。臣之辛苦②,非独蜀之人士及二州牧伯③所

见明知,皇天后土实所共鉴。(2)愿陛下矜愍④愚诚⑤,听⑥臣微志,庶刘侥幸,保

卒余年。(3)臣生当陨首,死当结草⑦。臣不胜犬马怖惧之情⑧,谨拜表⑨以闻。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

7.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.“是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也”表明自己尽孝不仅无碍尽忠,而且是为了更好地尽忠。

B.作者用蜀地人士州官可作明证的事实,请天地神明“共鉴”的誓言,表白自己“愚诚”,所言全是实情。

C.表文终了,李密披肝沥胆,泣血陈情,如果皇上能“听臣微志”,让祖母“保卒余年”,决心效犬马之劳来报答皇恩。

D.李密所求如此之“微”,所报却如此之大,晋武帝即便是铁石心肠,也不会不被李密的这个忠臣孝子、赤胆忠心的臣子所打动。

【明确】选C。“效犬马之劳”不正确,应为“生当陨首,死当结草”。

8.作者最后提出了怎样的解决方法?

是如何提出的?

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

【明确】先尽孝后尽忠。作者以列数字、作比较的方式提出了先尽孝后尽忠这一解决矛盾的办法。说明尽忠和尽孝可以并行不悖,

只是有先后缓急而已。

【字句夯实】

1.解释文中加点词语的意思。

①险衅:____________________。

②夙:_____。

③闵凶:___________。

④愍:_____。

⑤鲜:_________________________。

艰难祸患,指命运不好

早年

忧患、不幸

怜惜

少。这里是“没有”的意思

⑥祚:_____。

⑦儿息:_____。

⑧婴:_____。

⑨蓐:_______。

⑩废离:_____________________。

福分

子嗣

缠绕

草垫子

停止侍奉而离开(祖母)

2.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)______________________________________________________________

_______________

(2)______________________________________________________

(3)__________________________________________________

(4)__________________________________________________________

刚生下来六个月,慈父就弃我而去;年纪到了四岁,舅父强行改变了母亲

想守节的志向。

我幼年经常生病,九岁还很柔弱,孤苦伶仃,一直到成人自立。

在外没有什么近亲,在家里没有守候和应接叩门的童仆。

孤单无依靠地独自生活,(每天)只有自己的身体和影子互相安慰。

3.解释文中加点词语的意思。

①逮:_______。

②奉:_____。

③沐浴:_________。

④清化:___________。

⑤郎中:_____________。

⑥洗马:______________________。

⑦东宫:__________________。

⑧闻:_____________。

⑨逋:_____。

⑩笃:_____。

及、至

承奉

承受恩泽

清明的教化

尚书省的属官

太子洗马,太子的侍从官

指太子,太子居东宫

使上闻、报告

逃避

病重

4.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)____________________________________________________________________

(2)_____________________________________

(3)________________________________

(4)______________________________________________________

从前太守名逵的经考察后予以推举我为孝廉;后来刺史名荣的举荐我为秀才。

(皇帝的恩遇)不是我用生命所能报答的。

州官登门催促,比流星的光还要急。

想暂时迁就自己的私情(侍奉祖母),但向朝廷申诉不被许可。

5.解释文中加点词语的意思。

①伏惟:_________。

②故老:__________。

③矜育:_________。

④矜:___________。

⑤拔擢:___________。

⑥优渥:_____。

⑦盘桓:_______________。

⑧希冀:_________________。

⑨薄:_____。

⑩更相:_____。

俯伏思量

元老,旧臣

怜惜养育

看重、推崇

提拔、提升

优厚

犹疑不决的样子

这里指非分的愿望

迫近

相互

6.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)_______________________________________

(2)_____________________________

(3)____________________________________________________________

(4)__________________________________________

再说,我年轻时做伪朝的官,一直做到郎官。

现在我是一个卑贱的亡国俘虏。

我没有祖母,不能活到今日;__祖母没有我,不能度过剩下的岁月。

因此,我的内心是不愿停止奉养而远离(祖母)。

7.解释文中加点词语的意思。

①乌鸟:_____。

②辛苦:_________。

③牧伯:_________。

④矜愍:_____。

⑤愚诚:________________________。

⑥听:_______________。

⑦结草:_________。

⑧犬马怖惧之情:____________________________。

⑨拜表:_______。

乌鸦

辛酸悲苦

州郡长官

怜恤

谦辞,指自己的诚意、衷情

任。这里指应许

代指报恩

这是臣子谦卑的话,用犬马自比

上表章

8.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)_____________________________________________________________

_____________

(2)_________________________________

(3)___________________________________

(这样看来,)我为陛下尽节效力的日子还长,__而报答奉养祖母的日子

却不多了。

天地神明实在也都看得清清楚楚的。

希望刘氏能蒙您恩宠而得以寿终正寝。

项脊轩志

【文本研读】

一、阅读课文第一段,完成下面问题。

项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈①,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽

下②注;每移案,顾③视无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,

使不上④漏。前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,(1)日影反照,室始洞然⑤。又杂植

兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。(2)借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有

声;(3)而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去⑥。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,

风移影动,珊珊可爱。(4)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

1.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.本段着意描写项脊轩环境,记项脊轩修葺前后的情况。

B.本段先记项脊轩的“前身”,旧时南阁子破旧的情景。

C.项脊轩一是很小,二是很旧,三是漏雨,四是昏暗。

D.项脊轩本为陋室,经作者一番修葺,成为幽雅的书斋。

【明确】选C。C项表述不准确,这是修葺以前的情况。

2.作者在修葺旧南阁子时主要做了哪些事情?

答:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

【明确】一是补漏,二是开窗、砌墙,改善采光;三是栽植花木,美化环境。

二、阅读课文第二段,完成下面问题。

然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是①庭中通南北为一。迨诸父异爨,内

外多置小门墙,往往而是。(1)东犬西吠,客逾②庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,

已为墙,凡再变矣。家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳③二世,先妣抚④之

甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:“某所,而母立于兹⑤。”妪

又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板

外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。余自束发⑥读书轩中,一日,大母过余

曰:“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?(2)”比⑦去,以手阖⑧门,

自语曰:“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!(3)”

顷之⑨,持一象笏至,

曰:“此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!(4)”瞻顾遗迹,如在昨日,

令人长号不自禁。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.本段从写环境转入写人事变迁,先写可喜的事情后写可悲的事情。

B.“儿寒乎?欲食乎?”刻画出闻儿啼而生怜爱的年轻母亲的形象。

C.对祖母的追忆,所记往事也很平常,却同样洋溢着淳厚的人情味。

D.本段回忆,不过是家庭生活中的小事,然而“一枝一叶总关情”。

【明确】选A。“先写可喜的事情后写可悲的事情”错误,本段主要写“可悲的事情”。

4.本段中祖母的自语和持象笏的勉励表明了什么?

答:_______________________________________________________________

【明确】表明了祖母对孙子的疼爱与厚望。

三、阅读课文第三~五段,完成下面问题。

轩东故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖①而居,久之,能以足音辨人。

轩凡四遭火,得不焚,殆②有神护者。……

余既为此志,(1)后五年,吾妻来归③,时至轩中,从余问古事,或凭几

学书④。吾妻归宁⑤,述诸小妹语曰:”闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六

年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异

于前。(2)然自后余多在外,不常居。

庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,(3)今已亭亭如盖⑥矣。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

( )

A.“时至轩中,从余问古事,或凭几学书”寥寥数笔,绘出了夫妻之间的一片深情。

B.“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”把种植时间与妻子逝世之年联系起来,以物喻人。

C.“亭亭如盖”前面加上“今已”,表明时光在推移,静物也显示着动态。树长人亡,物是人非,光阴易逝,情意难忘。

D.只说树在生长,不说人在思念,它所产生的艺术效果则是:不言情而情无限,言有尽而意无穷。

【明确】选B。“以物喻人”不正确,应为“寄情于物”或“移情于物”。

6.“余既为此志”在文中有什么作用?

答:_______________________________________________________________

【明确】揭示文章的构成,说明前面是本记,后面是补记。

【字句夯实】

1.解释文中加点词语的意思。

①方丈:_________。

②下:_____。

③顾:___。

④上:_______。

⑤洞然:___________。

⑥去:_____。

一丈见方

向下

看

从上面

明亮的样子

离开

2.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)_______________________________________________________________

_______________________

(2)_____________________________________________________________

_______

(3)_____________________________________________________________

_____________________

(4)_____________________________________________________________

_______________________

阁子北面开辟了四扇窗子,四周围绕院子砌上墙,用(北墙)对着南边射来

的日光(使其反照室内)。

又在庭院里错杂地种上兰花、桂花、竹子等,往日的栏杆,也就增加了

光彩。

借来的书摆满书架,我安居室内,长啸歌吟,有时又静静地独自端坐着,

听到各种各样的声音。

每月十五的夜晚,明月高悬,照亮半截墙壁,桂树影子交杂错落,微风吹

来,树影摇动,美丽可爱。

3.解释文中加点词语的意思。

①先是:_________。

②逾:_____。

③乳:___________。

④抚:__________________________。

⑤兹:___。

⑥束发:________________________________________________。

⑦比:_____。

⑧阖:_____。

⑨顷之:_______。

在此以前

越过

喂奶、哺育

爱护,这里是“对待”的意思

这

古代男孩到了成年的年龄(15岁左右),把头发梳成一髻

等到

关闭

一会儿

4.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)___________________________________________________

(2)_________________________________________

(3)____________________________________________________________

(4)___________________________________________________________

等到伯、叔分家了,室外设置了许多小门墙壁,到处都是。

为什么整天默默地待在这里,很像个女孩子呀?

我们家读书长久却没有成就功名,这孩子取得成就,就可以等待了呀!

这(是)我祖父太常公宣德年间拿着上朝用的,以后你一定会用到它!

5.解释文中加点词语的意思。

①扃牖:_________。

②殆:__________。

③来归:_____________。

④学书:_______。

⑤归宁:_____________________。

⑥盖:_____。

关上窗户

恐怕,可能

指嫁到我家来

学写字

出嫁的女子回娘家省亲

伞盖

6.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)___________________

(2)_________________________

(3)_______________________________

我已经作了这篇志。

它的形制和以前稍有不同。

是我的妻子去世那年亲手种植的。

课堂探究?素养培优

【审美鉴赏】

1.李密在《陈情表》中主要讲了自己家庭的不幸,

请概括作者都有哪些不幸,

并分析这样写的原因。

【明确】“慈父见背”“舅夺母志”是一不幸;

“少多疾病,

九岁不行”是二不幸;

“孤弱”是三不幸,

表现为“既无伯叔,

终鲜兄弟”“外无期功强近之亲,

内无应门五尺之僮”,

这既是祖母“躬亲抚养”作者的原因之一,

也是下文作者“区区不能废远”的原因,

可谓一笔双关。

2.《陈情表》第三段重在向晋武帝说理,有人认为可以调到第一段的位置,“先理后情”。

你认为是否可以?

为什么?

【明确】不可以。

本段重说理,

没有前文情感的铺垫,

“理”会显得生硬,

难以得到共鸣。前两段,

先用亲情、孝情给人一种特殊的心理感受,

获得同情心,

让人为这种孝情赞成,

不忍拒绝,

为下文说理做铺垫。

总之,

本文是出于情,

归于理,

先动之以情,

再晓之以理,

陈情于事,

寓理于情,

具有很强的逻辑力量,

不可以调整位置。

3.体味“诏书切峻,

责臣逋慢。

郡县逼迫,

催臣上道;

州司临门,

急于星火”这几组四字短句的表达效果。

【明确】“切”“峻”“责”“逋”“慢”,

形象地刻画了晋武帝当时的恼怒情态。郡县风驰电掣地执行王命,

是“逼迫”,

是“催臣上道”;

州司具体贯彻王命,

是“临门”,

是“急于星火”。这几组短句描绘了一幅雷厉风行、无可阻遏的催命图。

4.由第四段可见《陈情表》感情真挚,

悲恻动人,

其原因是什么?

【明确】第一个原因,

要求合理。

“尽节于陛下之日长,

报养刘之日短”。

第二个原因,

言辞恳切。“愿乞”“明知”“共鉴”“愿陛下矜愍”“听臣微志”。

第三个原因,

心诚志笃。“生当陨首,

死当结草”。

5.《项脊轩志》以什么为线索?写了哪些悲喜之事?

【明确】本文以悲喜的情感为线索,围绕这条线索,作者写了“五喜五悲”。五喜:修缮后,“不上漏”“室始洞然”,一喜;兰桂竹木增胜,二喜;“偃仰啸歌,冥然兀坐”,庭阶寂寂,小鸟来食,三喜;“三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动”四喜;补记一段,夫妻欢乐,五喜。五悲:诸父异爨,庭中多门墙,一悲;祖母对自己的厚望到现在还没实现,二悲;轩四遭火,三悲;妻死室坏而不修,四悲;妻子所种之树,现已亭亭如盖,但物在人亡,五悲。

6.有人称赞归有光的文章“不事雕琢而自有风味”,试分析《项脊轩志》是如何体现这一点的?

【明确】①

善于用线索串联生活琐事,形散神聚。

②善于摄取生活中的典型细节和场面,运用委婉动人的语言,寥寥数笔,就使人物形神毕肖。作者抓住了祖母看望和勉励孙儿的一个感人场面,用“阖门”和“自语”等细节刻画出祖母对孙儿的殷切期望。

③

行文朴素清淡,叙事以白描见长,熔记叙、描写、抒情于一炉,亲切而感人。作者在叙事中往往能直接透露自己的感受。

【综合素养实践】

有人认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。你同意这一观点吗?为什么?

我的思考:______________________________________________________

_________________________________________________________________

参考示例:观点一:不同意。他是真心因终养祖母才难能应召的。读完全篇,我们可以清楚地体会到,他的孝心不是抽象的,而是充满了孙儿对祖母的一片真情。

观点二:同意。李密是亡国之臣,对出仕新朝就不能不有所顾虑,而暂存观望之心了。不幸的是他的这种想法,被晋武帝多少察觉到了,因此“诏书切峻,责臣逋慢”,这就使李密在“再度表闻”时,面临着更大的困难。然而李密抓住了“孝”字大作文章,却又不从大道理讲起,而是委婉陈词,动之以情,恰到好处地解决了“忠孝不能两全”的难题。

拓展阅读?文化传承

【主题阅读】

至

情

至

孝

李密从小父丧母弃,

伶仃孤苦;

祖母含辛茹苦,

促其成才。他一度沦为亡国奴,

归家供养祖母终老。

后因孝举荐,

屡被征召;

祖母却日薄西山,

朝不虑夕。尽忠还是尽孝,

李密进退维谷。

李密思量再三,

婉转陈辞,

恳请皇帝准许先尽孝后尽忠。

【品·国学】

(1)人之行,莫大于孝。

——《孝经》

(2)爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。

——《孝经》

(3)父慈而教,子孝而箴。

——《左传》

(4)慈孝之心,人皆有之。

——苏辙

(5)千经万典,孝悌为先。

——《增广贤文》

(6)家多孝子亲安乐;国有忠臣世泰平。

——《喻世明言》

我来积累:______________________________________________________

【撷·素材】

李兰娟:反哺社会,为家乡父老尽孝心

从医多年,李兰娟身上有很多荣誉。不过回到家乡,

李兰娟自始至终只强调一个身份:“我是绍兴人!我是绍兴

的女儿,我的根在这里。”

从2018年开始,每年母亲节,李兰娟都会与同为中国工程院院士的丈夫郑树森,以及其他乡贤名医一起,来到老家夏履镇,为父老乡亲开展免费义诊。说起这些,李兰娟觉得理所当然:“我是共和国培养出来的院士。我从小家庭困难,靠党和政府的助学金才完成初中、高中和大学学业。可以说,没有党和人民的培养,就没有我的今天,这是我作为绍兴女儿应尽的一份孝心。”

滴水之恩涌泉相报,李兰娟用各种方式反哺社会。她和丈夫一起捐资,联系社会各界力量成立了“树森·兰娟院士人才基金”,设立“树兰医学奖”“树兰医学青年奖”等,奖励和提携在医学科研和临床领域取得突破性创新成果的杰出科技人才。

【延伸阅读】

孝

心

无

价

毕淑敏

我不喜欢一个苦孩子求学的故事。家庭十分困难,父亲逝去,弟妹嗷嗷待哺,可他大学毕业后,还要坚持读研究生,母亲只有去卖血……我以为那是一个自私的孩子。求学的路很漫长,一生一世的事业,何必太在意几年蹉跎?况且这时间的分分秒秒都苦涩无比,需用母亲的鲜血灌溉!一个连母亲都无法挚爱的人,还能指望他会爱谁?把自己的利益放在至高无上位置的人,怎能成为为人类奉献的大师?

我也不喜欢父母重病在床,断然离去的游子,无论你有多少理由。地球离了谁都照样转动,不必将个人的力量夸大到不可思议的程度。在一位老人行将就木的时候,将他对人世间最后期冀的希望斩断,以绝望之心在寂寞中远行,那是对生命的大不敬。

我相信每个赤诚忠厚的孩子,都曾在心底向父母许下“孝”的宏愿,相信来日方长,相信水到渠成,相信自己必有功成名就衣锦还乡的那一天,可以从容尽孝。可惜人们忘了,忘了时间的残酷,忘了人生的短暂,忘了世上有永远无法报答的恩情,忘了生命本身不堪一击的脆弱。

父母走了,带着对我们深深的挂念。父母走了,遗留给我们永无偿还的心情。你就永远无以言孝。

有一些事情,当我们年轻的时候,无法懂得。当我们懂得的时候,已不再年轻。世上有些东西可以弥补,有些东西永无弥补……

“孝”是稍纵即逝的眷恋,“孝”是无法重现的幸福。“孝”是一失足成千古恨的往事,“孝”是生命与生命交接处的链条,一旦断裂,永无连接。赶快为你的父母尽一份孝心。也许是一处豪宅,也许是一片砖瓦。也许是大洋彼岸的一只鸿雁,也许是近在咫尺的一个口信。也许是一顶纯黑的博士帽,也许是作业簿上的一个红五分。也许是一桌山珍海味,也许是一只野果一朵小花。也许是花团锦簇的盛世华衣,也许是一双洁净的布鞋。也许是数以万计的金钱,也许只是含着体温的一枚硬币……但在“孝”的天平上,它们等值。

只是,天下的儿女们,一定要抓紧啊!趁我们父母还健在的光阴。

三言两语

话主题

(思维发展

与提升)

1.文中有一句话和标题“孝心无价”相应,试找出来并体会作者所表达的感情。

参考答案:“但在‘孝’的天平上,它们等值”。只要你是真心地去孝敬自己的父母,哪怕只是一句淡淡的问候也好,在父母心中远抵得上那些虚假的金钱、物质,你的关心是你给父母最好的礼物!

一枝一叶

总关情

(文化传承

与理解)

2.一个连母亲都无法挚爱的人,还能指望他会爱谁?你同意这种说法吗?

参考答案:同意。因为是母亲生养了我们!十月怀胎,一朝分娩,在母亲给予我们生命的同时,她们自己更承受着巨大的痛苦;我们出生后,她们用自己宝贵的青春换来我们健康、快乐地成长;她们言传身教,教我们体会做人的道理。母亲为我们付出了这么多,我们怎能不爱她呢!如果一个人连自己的母亲都不爱的话,恐怕他对其他人或事物的爱也都是虚伪、假装的了!

3.作者呼吁赶快为你的父母尽一份孝心的理由是什么?

参考答案:(1)时间的残酷 (2)人生的短暂 (3)世上有永远无法报答的恩情 (4)生命本身不堪一击的脆弱。

课时素养评价

九 陈情表

项脊轩志

(40分钟 40分)

一、语言应用(18分)

1.下列句中有通假字的一项是(3分)

( )

A.臣以险衅

B.诏书切峻

C.内无应门五尺之僮

D.客逾庖而宴

【解析】选C。C项,“僮”同“童”。

2.下列句中加点词的解释不正确的一项是(3分)

( )

A.逮奉圣朝

逮:达到

B.亦遂增胜

胜:美

C.形影相吊

吊:安慰

D.殆有神护者

殆:大概

【解析】选A。逮:及、至。

﹒

﹒

﹒

﹒

3.下列加点字的词类活用类型与其他三项不同的一项是(3分)

( )

A.外无期功强近之亲

B.使不上漏

C.垣墙周庭

D.东犬西吠

【解析】选C。C项,名词用作动词。垣墙:砌上垣墙。其他三项都是名词作状语。A项,外:指自己一房之外的亲族。B项,上:从上面。D项,西:对着西家。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

4.下列句中加点词语与现代汉语意思相同的一项是(3分)

( )

A.九岁不行

B.至于成立

C.往往而是

D.臣以供养无主

【解析】选D。D项,供养,古今均是供养、扶养、奉养的意思。A项,不行,古义是不能走路,这里形容柔弱/今义是不可以;B项,成立,古义是成人自立/今义是创立,建立,设立;C项,往往,古义是到处/今义是经常,表示大多数情况如此,但不排除个别情况,是通常有的。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

5.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《陈情表》用“____________,____________”两句表现他孤独地长大成人。?

(2)《陈情表》用“____________,____________”两句表现他的家门不兴旺缺少幸福。?

(3)《项脊轩志》中,通过描写老妪口中转述的作者母亲在门外对子女的嘘寒问暖的话语从而表达作者对母亲的怀念之情的句子是:______________?______________??

答案:(1)零丁孤苦 至于成立 (2)门衰祚薄 晚有儿息 (3)儿寒乎 欲食乎

二、阅读鉴赏(22分)

阅读下面的文言文,完成6~10题。(22分)

李密,字令伯,犍为武阳人也,一名虔。父早亡,母何氏改醮①。密时年数岁,

感恋弥至,烝烝②之性,遂以成疾。祖母刘氏,躬自抚养,密奉事以孝谨闻。刘氏

有疾,则涕泣侧息,未尝解衣,饮膳汤药必先尝后进。有暇则讲学忘疲,而师事

谯周,周门人方之游夏③。少仕蜀,为郎。数使吴,有才辩,吴人称之。蜀平,

泰始初,诏征为太子洗马。密以祖母年高,无人奉养,遂不应命。乃上疏曰:

“臣以险衅,夙遭闵凶……臣生当陨首,死当结草。”

﹒

﹒

﹒

帝览之曰:“士之有名,不虚然哉!”乃停召。后刘终,服阕,复以洗马征至洛。司空张华问之曰:“安乐公何如?”密曰:“可次齐桓。”华问其故,对曰:“齐桓得管仲而霸,用竖刁而虫流。安乐公得诸葛亮而抗魏,任黄皓而丧国,是知成败一也。”次问:“孔明言教何碎?”密曰:“昔舜、禹、皋陶相与语,故得简雅;《大诰》与凡人言,宜碎。孔明与言者无己敌,言教是以碎耳。”华善之。

﹒

﹒

出为温令而憎疾从事尝与人书曰庆父不死鲁难未已从事白其书司隶司隶

以密在县清慎弗之劾也。密有才能,常望内转,而朝廷无援,乃迁汉中太守,自

以失分怀怨。及赐饯东堂,诏密令赋诗,末章曰:“人亦有言,有因有缘。官无

中人,不如归田。明明在上,斯语岂然!”武帝忿之,于是都官从事奏免密官。

后卒于家。二子:赐、兴。

(节选自《晋书?李密传》)

【注】①醮:改嫁。②烝烝:热切的样子。③游夏:孔子学生子游、子夏。

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

( )

A.出为温令/而憎疾从事/尝与人书曰/庆父不死/鲁难未已/从事白其书司隶/司隶以密在县清慎/弗之劾也

B.出为温令/而憎疾从事/尝与人书曰/庆父不死/鲁难未已/从事白其书司隶/司隶以密在县/清慎弗之劾也

C.出为温令/而憎疾从/事尝与人书曰/庆父不死/鲁难未已/从事白其书司隶/司隶以密在县/清慎弗之劾也

D.出/为温令而憎疾从/事尝与人书曰/庆父不死/鲁难未已/从事白其书司隶/司隶以密在县/清慎弗之劾也

【解析】选A。解答本题,要在把握句子大意的基础上,结合“出、而、尝、曰”等关键词进行断句。“从事”是官职名,中间不能断开,据此排除C、D项。比较A、B项来看,区别处在选项的尾部一处断句,对司隶“弗之劾”原因的说明。从内容分析来看,原因是“密在县清慎”而不是“密在县”,据此排除B项。

7.下列对文中相关文学文化常识的解说,不正确的一项是(3分)

( )

A.字,古人幼时命名,一般成年(男20岁,女15岁)取字,字和名没有意义上的联系。字是为了便于他人称谓,对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬。

B.泰始,晋武帝司马炎的年号。年号是封建皇帝纪年的名号,年号是从汉武帝才有的,一个皇帝可以有多个年号。

C.《大诰》是周公相成王时,管叔、蔡叔、武庚联合淮夷作乱,周公率兵东征,出师前,以成王的口吻发表诰文,申述东征的理由。

D.《晋书》是二十四史之一,为唐朝的房玄龄等二十一人合著,沿用了《史记》的纪传体体例。

【解析】选A。“字和名没有意义上的联系”错误,字和名有意义上的联系。

8.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

( )

A.李密从很小就懂得尽孝道。他幼年丧父,母亲何氏再嫁,年仅几岁的李密深切地思念双亲,不能自已,以至忧思成疾。

B.李密因为孝敬祖母而闻名,也因祖母年老,无人奉养,上疏《陈情表》“辞不就职”;皇帝看后,停止征召他为太子洗马。

C.李密认为过去舜、禹、皋陶的语言是用于交谈,所以简洁雅致;而孔明的言论是琐碎的,其原因在于没有和孔明旗鼓相当的谈论者。

D.李密借皇上东堂赐宴饯别之机,赋诗一首,诗的末章表明了他想回家种田的愿望。晋武帝为此很生气,都官从事见机行事,马上奏请皇上免去李密的官职。

【解析】选D。“表明了他想回家种田的愿望”有误,李密想入朝为官,并得到升迁,未能如愿,心怀不满,才作诗发牢骚说“不如归田”,此乃言不由衷。

9.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)而师事谯周,周门人方之游夏。(4分)

译文:______________________________________________________

(2)安乐公得诸葛亮而抗魏,任黄皓而丧国,是知成败一也。(6分)

译文:_____________________________________________________

答案:(1)并且拜谯周为师,谯周的弟子把他比作孔子的优秀学生子游、子夏。(关键词:师事、方。)

(2)安乐公得到诸葛亮而与魏国抗衡,任用黄皓却丧了国,由此可知他俩的成败原因是一样的。(关键词:抗、任、是、一。)

10.李密为人敦厚孝顺,从文中哪些地方看出来?(3分)

答:__________________________________________________________

答案:(1)感恋弥至,烝烝之性,遂以成疾。(2)刘氏有疾,则涕泣侧息,未尝解衣。(3)饮膳汤药必先尝后进。

附【译文】

李密,字令伯,是犍为武阳人(今四川彭山)。他的另一个名字叫虔。他父亲很早就去世了,母亲何氏改嫁。当时李密只有几岁,他感恋双亲,思念至深,以至忧思成疾。祖母刘氏亲自抚养他,李密侍奉祖母因孝顺和恭敬而闻名。祖母刘氏一有病,他就哭泣,侍候在祖母身边,夜里不脱衣睡觉。为祖母端饭菜、喂汤药,他总要尝过之后才让祖母饮食或服用。有空闲的时间他就讲学,忘记了疲劳,并且拜谯周为师,谯周的弟子把他比作孔子的优秀学生子游、子夏。他年轻时在蜀汉做郎官。多次出使吴国,颇有辩才,吴人称赞他。蜀汉平定后,泰始初年,晋武帝征召他担任太子洗马。他因为祖母年迈,无人奉养,就没有接受任命。于是上奏章说:“(《陈情表》译文省略)。”

晋武帝读了李密的《陈情表》后,说:“李密这个名士,不是徒有虚名。”于是收回对他的任命。后来祖母刘氏去世,李密守丧期满除去丧服后,晋武帝再次征召他到洛阳担任太子洗马。司空张华问李密:“安乐公这人怎样?”李密说:“可以说仅次于齐桓公。”张华问其中的缘故,回答说:“齐桓公得到管仲而称霸诸侯,任用竖刁而使自己死了不得埋葬,尸虫流出尸外。安乐公得到诸葛亮而与魏国抗衡,任用黄皓却丧了国,由此可知他俩的成败原因是一样的。”张华接着问:“孔明的教诲为什么那么具体琐碎?”李密说:“过去舜、禹、皋陶(这些水平高的人)相互之间说话,所以言辞简洁优雅;《大诰》中与普通人说话,适宜琐碎具体。和孔明说话的人没有人能和孔明水平相当的,因此孔明的言论教诲就要具体琐碎。”张华认为他说得好。

李密由京官外调做温令,却憎恨一个担任从事的下属,他曾在写给别人的信中说:“庆父不死去,鲁国的灾难不会停止。”他的下属把信的内容禀告了司隶,司隶因为李密在县里清廉谨慎,没有弹劾他。李密很有才能,常希望能调回京城任职,可是他在朝中没有靠山,于是被调任汉中太守,自认为失去了很重要的机会,心怀怨恨。等到在东堂赐宴饯别时,皇上下诏命令李密赋诗,李密在诗的末章说:“人们也都说过这样的话,有因才会有缘。(当官的人)皇宫中如果没有权势的朝臣做靠山,不如回家种田。圣明的君主在上,这话怎么能这么说呢!”武帝对此很生气,都官从事等(见机行事)马上奏请皇上免去了李密的官职。后来李密死在家中。他有两个儿子:一个叫李赐、一个叫李兴。