高中语文统编版必修下册第三单元 8 中国建筑的特征 课件24张

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册第三单元 8 中国建筑的特征 课件24张 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-14 15:54:37 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

中国建筑的特征

梁思成

学习目标

1.

理清作者说明线索。

2.

积极探究和体会中国建筑的特征,结合生活实际,激发学生热爱家乡、热爱祖国热情。

3.

学习和领会科普文章语言特色,并加以借鉴和运用。

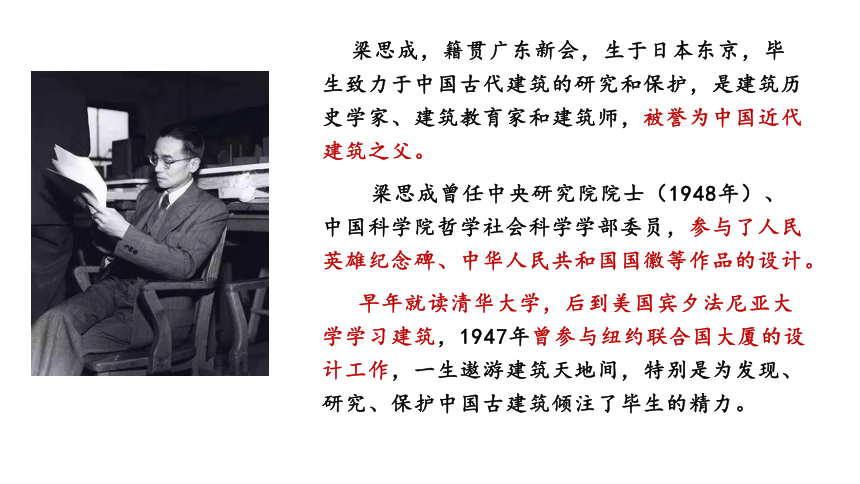

梁思成,籍贯广东新会,生于日本东京,毕生致力于中国古代建筑的研究和保护,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师,被誉为中国近代建筑之父。

梁思成曾任中央研究院院士(1948年)、中国科学院哲学社会科学学部委员,参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等作品的设计。

早年就读清华大学,后到美国宾夕法尼亚大学学习建筑,1947年曾参与纽约联合国大厦的设计工作,一生遨游建筑天地间,特别是为发现、研究、保护中国古建筑倾注了毕生的精力。

读准字音

墁màn:用砖、石等铺地面。

枋

:两根柱子间起连接作用的方形横木。

檩lǐn架在屋架或山墙上面用来支持椽子或屋面板的长条形构件。

榫sǔn竹、木、石制器物或构件上选用凹凸方式相接处凸出的部分。

翚huī

:野鸡。

戗qiàng

支撑斜脊的斜梁。

fāng

请梳理本文的文章结构

全文可分为四个部分:

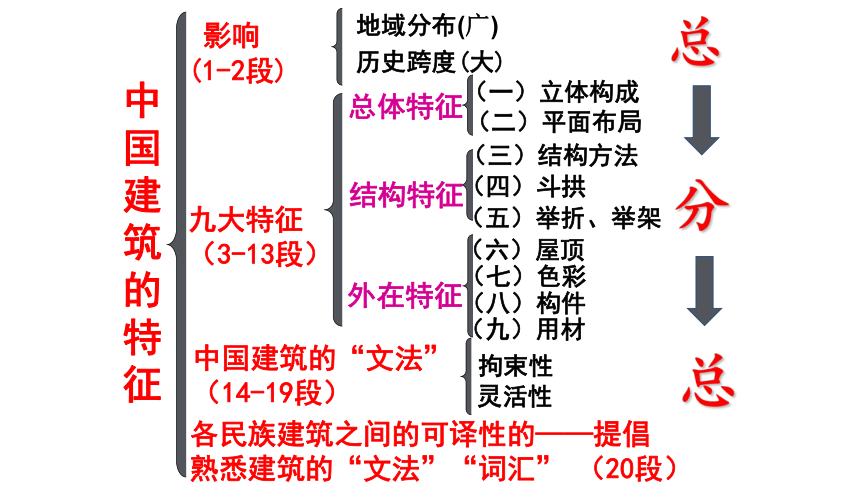

一、从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响。引论。(1-2)

二、谈中国建筑的九大特征。(3-13)

三、探讨中国建筑的风格和手法(“文法”)及可译性。(14-19)

四、小结,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族的建筑传统发扬光大。(20)

中

国

建

筑

的

特

征

影响

地域分布(广)

历史跨度(大)

九大特征

(3-13段)

总体特征

结构特征

外在特征

(一)立体构成

(二)平面布局

(三)结构方法

(四)斗拱

(五)举折、举架

(六)屋顶

(七)色彩

(八)构件

(九)用材

中国建筑的“文法”

(14-19段)

拘束性

灵活性

各民族建筑之间的可译性的——提倡熟悉建筑的“文法”“词汇”

总

分

总

(1-2段)

(20段)

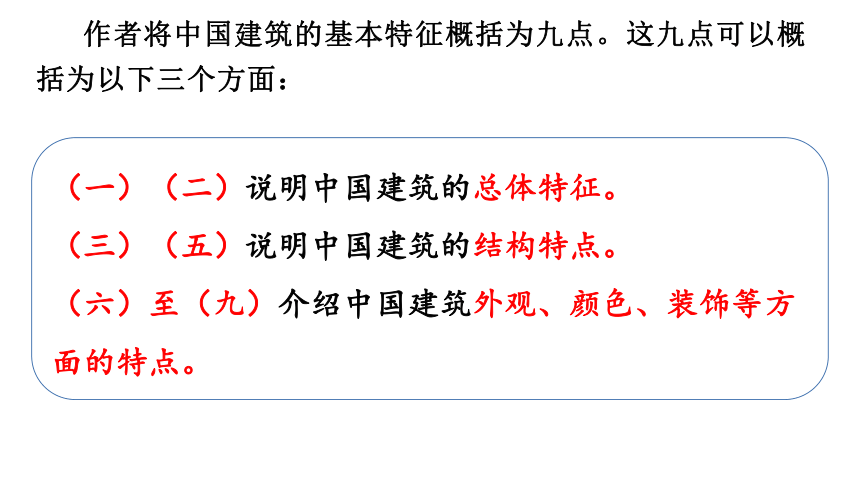

作者将中国建筑的基本特征概括为九点。这九点可以概括为以下三个方面:

(一)(二)说明中国建筑的总体特征。

(三)(五)说明中国建筑的结构特点。

(六)至(九)介绍中国建筑外观、颜色、装饰等方面的特点。

个体建筑构成

台

阶

房

屋

屋顶

中国建筑的特征

(一)讲立体构成,单个的建筑自下而上一般是由台基、主体(房屋)和屋顶三个主要部分构成的。

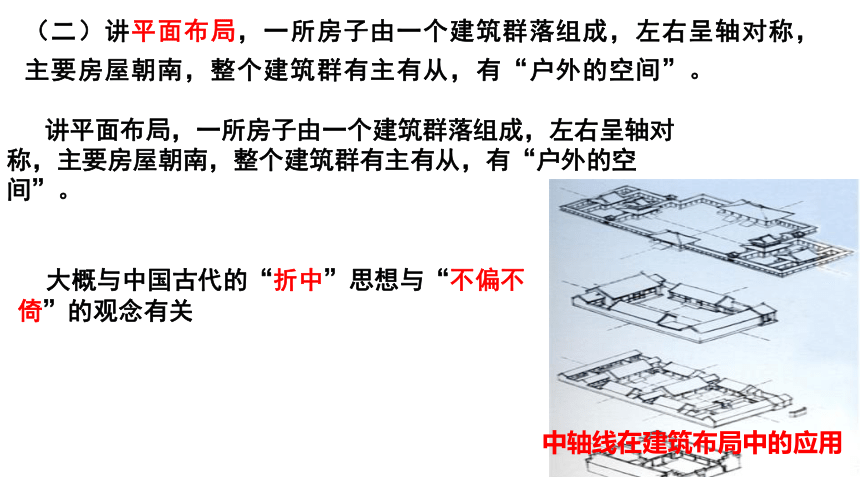

(二)讲平面布局,一所房子由一个建筑群落组成,左右呈轴对称,主要房屋朝南,整个建筑群有主有从,有“户外的空间”。

讲平面布局,一所房子由一个建筑群落组成,左右呈轴对称,主要房屋朝南,整个建筑群有主有从,有“户外的空间”。

大概与中国古代的“折中”思想与“不偏不倚”的观念有关

中轴线在建筑布局中的应用

(三)(五)说明中国建筑的结构特点。

(三)介绍了中国建筑的结构方法,即以“木材做立柱和横梁”的框架结构,并解释了中国建筑的力学原理,指出这与现代的结构原则上是一样的。

从整体上介绍了中国建筑的结构方法,即以“木材做立柱和横梁”的框架结构,并解释了中国建筑的力学原理,指出这与现代的结构原则上是一样的。

柱子支撑的亭子

(四)说明斗拱的作用,先描述“拱”是“弓形短木”,斗是“斗形方木块”,它们组合起来称“斗拱”。它不但可“用以减少立柱和横梁交接处的剪力”,还具有装饰作用。

(五)说明“举折,举架”的作用,即为了形成屋顶的斜坡或曲面。

古建筑坡屋顶七檀举架示意图

(六)至(九)介绍中国建筑外观、颜色、装饰等方面的特点。

(六)介绍屋顶,指出它是“中国建筑中最主要的特征之一”,并在与其他建筑体系的比较中,盛称“翘起如翼”的屋顶是我们民族文化的骄傲。

四角翘起、檐牙高啄

如鸟斯革、如翚斯飞

(七)从着色方面介绍中国建筑的特征,指出“在使用颜色上,中国建筑是世界各建筑体系中最大胆的”,不但在大建筑物中使用朱红色,而且还大量用彩绘来装饰木架部件。

(八)介绍中国建筑的装饰部件,大到结构部件、脊吻、瓦当,小到门窗、门环、角叶,都具有很鲜明的装饰形状或图案。

门

环

霸王拳

八、部件的装饰作用

三福云

瓦当

脊吻

彩漆

木刻

(九)说明中国建筑在用材方面的装饰特点,有色的琉璃砖瓦、油漆、木刻、石雕、砖雕等,无不尽显中国建筑的装饰特征。

中国建筑的基本特征

个别建筑构成

群体建筑构成

木材结构

斗拱

举折和举架

结构

特征

装饰

特征

屋顶的装饰作用

颜色的选择—朱红

部件的装饰作用

材料的装饰作用

外观装饰

主

次

整体

局部

第二部分结构与说明顺序

总

体

特

征

结

构

方

法

怎样理解作者提出的中国建筑的“文法”?

这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语说明中国建筑的风格和手法。

中国建筑的“文法”是指中国的建筑都有一定的风格和手法,并且为匠师们所遵守,为人们所承认,成了法式,成为人们沿用的惯例。

文章中说的建筑的“词汇”指的是什么?这样写的好处是什么?

“词汇”指的是建筑的构件和因素。

这是比喻的说法,使得说明生动,让读者易于接受。

本文用“文法”来比喻建筑的“规矩”,用“词汇”比喻建筑的材料,让人们能过熟悉的文章组成来理解建筑中的各种法式和材料的使用。

怎样理解作者提出的各民族建筑之间的“可译性”?

这也是用"语言和文学"为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的"可译性",是指各民族建筑在实质上有"同一性质",可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

下列对中国建筑的“‘词汇’和‘文法”’的解释,最准确的一项是(

)

A、是从世世代代的劳动人民在长期实践活动中所累积的经验中提炼出来的,经过千百年的考验,而普遍地受到承认而遵守的规则和惯例。

B、是中国人民在建筑实践中普遍承认并遵守的规则和惯例。

C、是中国人民智慧的结晶、劳动和创造成果的总结,是整个中华民族和地方的物质和精神条件下的产物。

D、是在木材结构建筑中产生的,既经广大人民所接受,为他们所承认、所喜爱的规则和惯例。

A将概括的范文由建筑而无限扩大。C仅仅是比喻性的描写,没有揭示概念的内涵,D原文说“由这‘词汇’和‘文法’组织而成的这种建筑形式,既经广大人民所接受,为他们所承认,所喜爱,虽然原先是从木材结构产生的,但它们很快地就越过木材的限制,同样运用到砖石建筑上去”,可见其范围是木结构和砖石的所有建筑,

D缩小了概念的范围。

B

中国建筑的特征

梁思成

学习目标

1.

理清作者说明线索。

2.

积极探究和体会中国建筑的特征,结合生活实际,激发学生热爱家乡、热爱祖国热情。

3.

学习和领会科普文章语言特色,并加以借鉴和运用。

梁思成,籍贯广东新会,生于日本东京,毕生致力于中国古代建筑的研究和保护,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师,被誉为中国近代建筑之父。

梁思成曾任中央研究院院士(1948年)、中国科学院哲学社会科学学部委员,参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等作品的设计。

早年就读清华大学,后到美国宾夕法尼亚大学学习建筑,1947年曾参与纽约联合国大厦的设计工作,一生遨游建筑天地间,特别是为发现、研究、保护中国古建筑倾注了毕生的精力。

读准字音

墁màn:用砖、石等铺地面。

枋

:两根柱子间起连接作用的方形横木。

檩lǐn架在屋架或山墙上面用来支持椽子或屋面板的长条形构件。

榫sǔn竹、木、石制器物或构件上选用凹凸方式相接处凸出的部分。

翚huī

:野鸡。

戗qiàng

支撑斜脊的斜梁。

fāng

请梳理本文的文章结构

全文可分为四个部分:

一、从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响。引论。(1-2)

二、谈中国建筑的九大特征。(3-13)

三、探讨中国建筑的风格和手法(“文法”)及可译性。(14-19)

四、小结,提倡熟悉中国建筑的“文法”和“词汇”,把我们民族的建筑传统发扬光大。(20)

中

国

建

筑

的

特

征

影响

地域分布(广)

历史跨度(大)

九大特征

(3-13段)

总体特征

结构特征

外在特征

(一)立体构成

(二)平面布局

(三)结构方法

(四)斗拱

(五)举折、举架

(六)屋顶

(七)色彩

(八)构件

(九)用材

中国建筑的“文法”

(14-19段)

拘束性

灵活性

各民族建筑之间的可译性的——提倡熟悉建筑的“文法”“词汇”

总

分

总

(1-2段)

(20段)

作者将中国建筑的基本特征概括为九点。这九点可以概括为以下三个方面:

(一)(二)说明中国建筑的总体特征。

(三)(五)说明中国建筑的结构特点。

(六)至(九)介绍中国建筑外观、颜色、装饰等方面的特点。

个体建筑构成

台

阶

房

屋

屋顶

中国建筑的特征

(一)讲立体构成,单个的建筑自下而上一般是由台基、主体(房屋)和屋顶三个主要部分构成的。

(二)讲平面布局,一所房子由一个建筑群落组成,左右呈轴对称,主要房屋朝南,整个建筑群有主有从,有“户外的空间”。

讲平面布局,一所房子由一个建筑群落组成,左右呈轴对称,主要房屋朝南,整个建筑群有主有从,有“户外的空间”。

大概与中国古代的“折中”思想与“不偏不倚”的观念有关

中轴线在建筑布局中的应用

(三)(五)说明中国建筑的结构特点。

(三)介绍了中国建筑的结构方法,即以“木材做立柱和横梁”的框架结构,并解释了中国建筑的力学原理,指出这与现代的结构原则上是一样的。

从整体上介绍了中国建筑的结构方法,即以“木材做立柱和横梁”的框架结构,并解释了中国建筑的力学原理,指出这与现代的结构原则上是一样的。

柱子支撑的亭子

(四)说明斗拱的作用,先描述“拱”是“弓形短木”,斗是“斗形方木块”,它们组合起来称“斗拱”。它不但可“用以减少立柱和横梁交接处的剪力”,还具有装饰作用。

(五)说明“举折,举架”的作用,即为了形成屋顶的斜坡或曲面。

古建筑坡屋顶七檀举架示意图

(六)至(九)介绍中国建筑外观、颜色、装饰等方面的特点。

(六)介绍屋顶,指出它是“中国建筑中最主要的特征之一”,并在与其他建筑体系的比较中,盛称“翘起如翼”的屋顶是我们民族文化的骄傲。

四角翘起、檐牙高啄

如鸟斯革、如翚斯飞

(七)从着色方面介绍中国建筑的特征,指出“在使用颜色上,中国建筑是世界各建筑体系中最大胆的”,不但在大建筑物中使用朱红色,而且还大量用彩绘来装饰木架部件。

(八)介绍中国建筑的装饰部件,大到结构部件、脊吻、瓦当,小到门窗、门环、角叶,都具有很鲜明的装饰形状或图案。

门

环

霸王拳

八、部件的装饰作用

三福云

瓦当

脊吻

彩漆

木刻

(九)说明中国建筑在用材方面的装饰特点,有色的琉璃砖瓦、油漆、木刻、石雕、砖雕等,无不尽显中国建筑的装饰特征。

中国建筑的基本特征

个别建筑构成

群体建筑构成

木材结构

斗拱

举折和举架

结构

特征

装饰

特征

屋顶的装饰作用

颜色的选择—朱红

部件的装饰作用

材料的装饰作用

外观装饰

主

次

整体

局部

第二部分结构与说明顺序

总

体

特

征

结

构

方

法

怎样理解作者提出的中国建筑的“文法”?

这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语说明中国建筑的风格和手法。

中国建筑的“文法”是指中国的建筑都有一定的风格和手法,并且为匠师们所遵守,为人们所承认,成了法式,成为人们沿用的惯例。

文章中说的建筑的“词汇”指的是什么?这样写的好处是什么?

“词汇”指的是建筑的构件和因素。

这是比喻的说法,使得说明生动,让读者易于接受。

本文用“文法”来比喻建筑的“规矩”,用“词汇”比喻建筑的材料,让人们能过熟悉的文章组成来理解建筑中的各种法式和材料的使用。

怎样理解作者提出的各民族建筑之间的“可译性”?

这也是用"语言和文学"为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。所谓的"可译性",是指各民族建筑在实质上有"同一性质",可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

下列对中国建筑的“‘词汇’和‘文法”’的解释,最准确的一项是(

)

A、是从世世代代的劳动人民在长期实践活动中所累积的经验中提炼出来的,经过千百年的考验,而普遍地受到承认而遵守的规则和惯例。

B、是中国人民在建筑实践中普遍承认并遵守的规则和惯例。

C、是中国人民智慧的结晶、劳动和创造成果的总结,是整个中华民族和地方的物质和精神条件下的产物。

D、是在木材结构建筑中产生的,既经广大人民所接受,为他们所承认、所喜爱的规则和惯例。

A将概括的范文由建筑而无限扩大。C仅仅是比喻性的描写,没有揭示概念的内涵,D原文说“由这‘词汇’和‘文法’组织而成的这种建筑形式,既经广大人民所接受,为他们所承认,所喜爱,虽然原先是从木材结构产生的,但它们很快地就越过木材的限制,同样运用到砖石建筑上去”,可见其范围是木结构和砖石的所有建筑,

D缩小了概念的范围。

B

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])