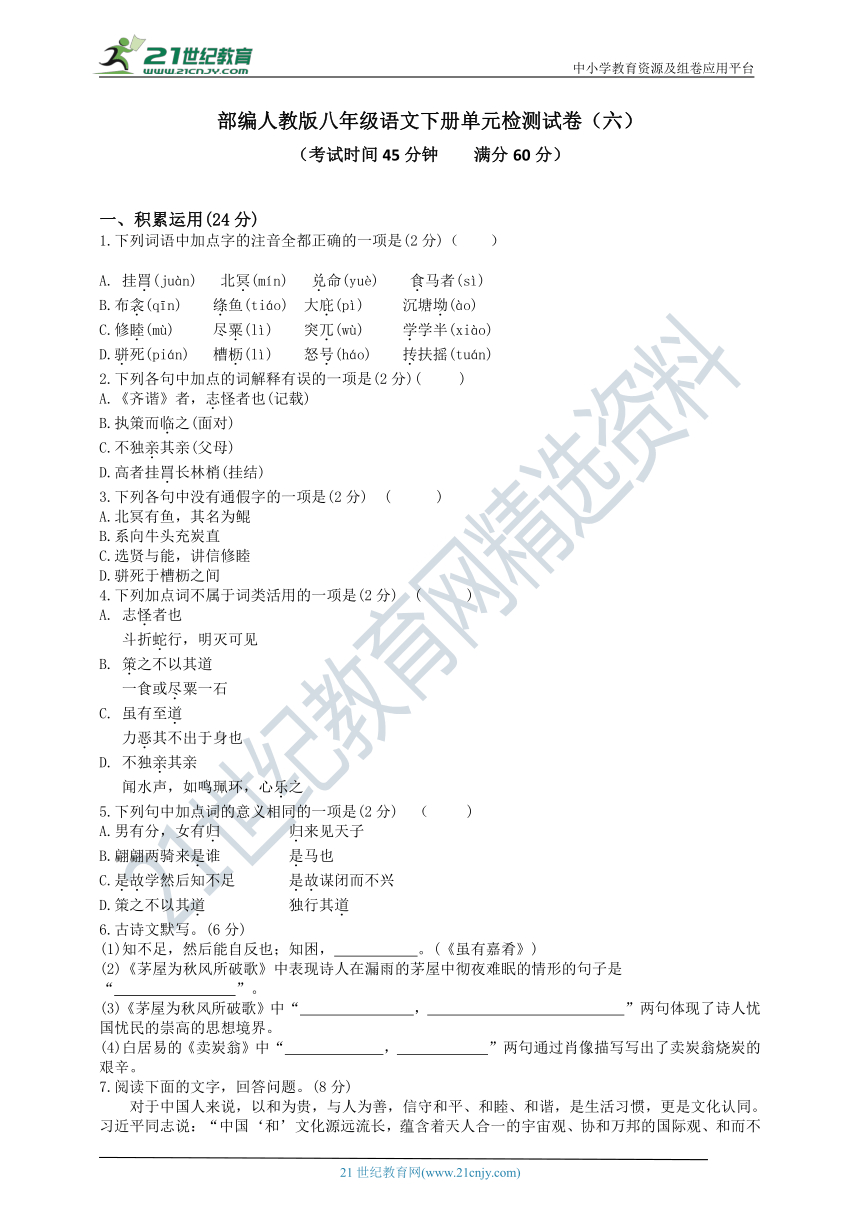

统编版八年级语文下册第六单元检测试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级语文下册第六单元检测试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-24 15:03:29 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

部编人教版八年级语文下册单元检测试卷(六)

(考试时间45分钟

满分60分)

一、积累运用(24分)

1.下列词语中加点字的注音全都正确的一项是(2分)(

)

挂罥(juàn)?

北冥(mín)

兑命(yuè)?

食马者(sì)

B.布衾(qīn)?

绦鱼(tiáo)

大庇(pì)?

沉塘坳(ào)

C.修睦(mù)?

尽粟(lì)

突兀(wù)?

学学半(xiào)

D.骈死(pián)?

槽枥(lì)

怒号(háo)?

抟扶摇(tuán)

2.下列各句中加点的词解释有误的一项是(2分)(

)

A.《齐谐》者,志怪者也(记载)

B.执策而临之(面对)

C.不独亲其亲(父母)

D.高者挂罥长林梢(挂结)

3.下列各句中没有通假字的一项是(2分)?(

)

A.北冥有鱼,其名为鲲

B.系向牛头充炭直

C.选贤与能,讲信修睦

D.骈死于槽枥之间

4.下列加点词不属于词类活用的一项是(2分)?(

)

A.

志怪者也

斗折蛇行,明灭可见

B.

策之不以其道

一食或尽粟一石

C.

虽有至道

力恶其不出于身也

D.

不独亲其亲

闻水声,如鸣珮环,心乐之

5.下列句中加点词的意义相同的一项是(2分)?(

)

A.男有分,女有归?

归来见天子

B.翩翩两骑来是谁?

是马也

C.是故学然后知不足?

是故谋闭而不兴

D.策之不以其道?

独行其道

6.古诗文默写。(6分)

(1)知不足,然后能自反也;知困,

。(《虽有嘉肴》)

(2)《茅屋为秋风所破歌》中表现诗人在漏雨的茅屋中彻夜难眠的情形的句子是“

”。

(3)《茅屋为秋风所破歌》中“

,

”两句体现了诗人忧国忧民的崇高的思想境界。

(4)白居易的《卖炭翁》中“

,

”两句通过肖像描写写出了卖炭翁烧炭的艰辛。

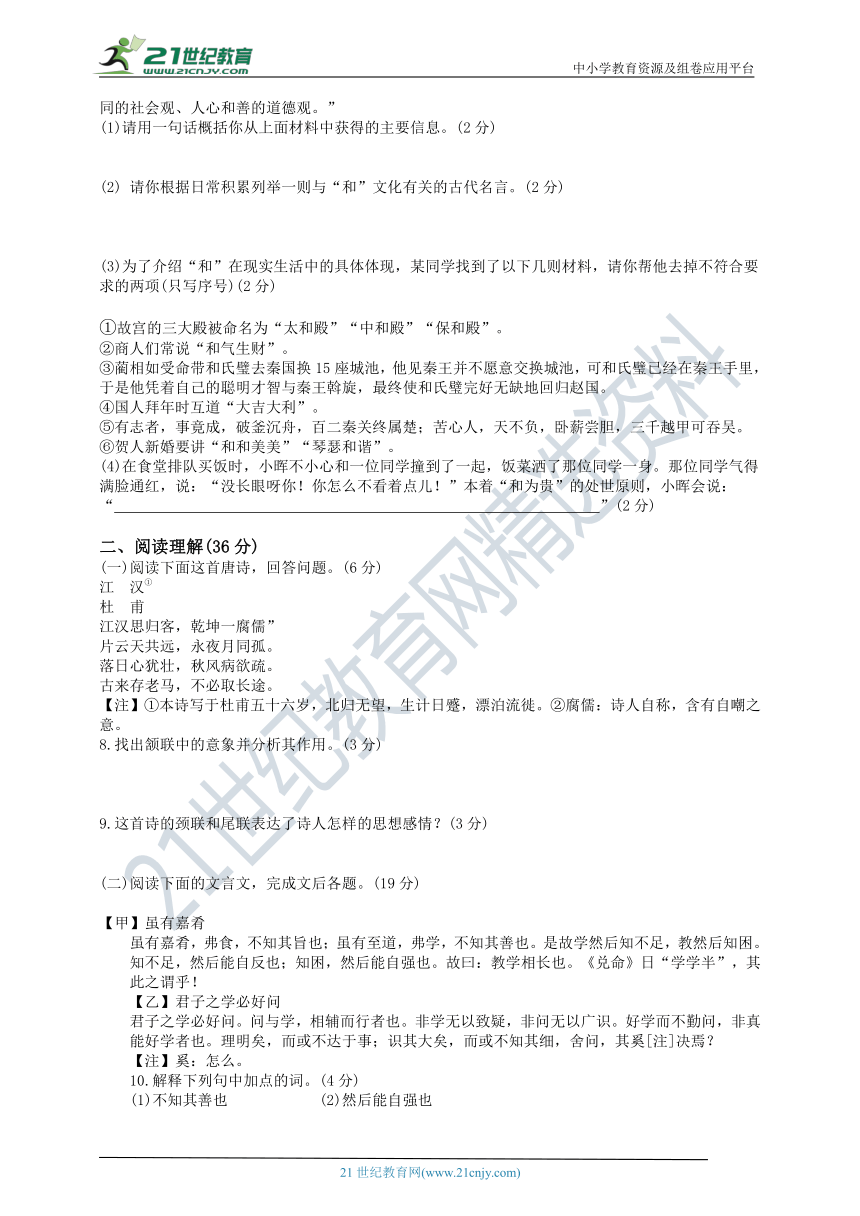

7.阅读下面的文字,回答问题。(8分)

对于中国人来说,以和为贵,与人为善,信守和平、和睦、和谐,是生活习惯,更是文化认同。习近平同志说:“中国‘和’文化源远流长,蕴含着天人合一的宇宙观、协和万邦的国际观、和而不同的社会观、人心和善的道德观。”

(1)请用一句话概括你从上面材料中获得的主要信息。(2分)

请你根据日常积累列举一则与“和”文化有关的古代名言。(2分)

(3)为了介绍“和”在现实生活中的具体体现,某同学找到了以下几则材料,请你帮他去掉不符合要求的两项(只写序号)(2分)?

①故宫的三大殿被命名为“太和殿”“中和殿”“保和殿”。

②商人们常说“和气生财”。

③蔺相如受命带和氏璧去秦国换15座城池,他见秦王并不愿意交换城池,可和氏璧已经在秦王手里,于是他凭着自己的聪明才智与秦王斡旋,最终使和氏璧完好无缺地回归赵国。

④国人拜年时互道“大吉大利”。

⑤有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

⑥贺人新婚要讲“和和美美”“琴瑟和谐”。

(4)在食堂排队买饭时,小晖不小心和一位同学撞到了一起,饭菜洒了那位同学一身。那位同学气得满脸通红,说:“没长眼呀你!你怎么不看着点儿!”本着“和为贵”的处世原则,小晖会说:“

”(2分)

二、阅读理解(36分)

(一)阅读下面这首唐诗,回答问题。(6分)

江?汉①

杜?甫

江汉思归客,乾坤一腐儒”

片云天共远,永夜月同孤。

落日心犹壮,秋风病欲疏。

古来存老马,不必取长途。

【注】①本诗写于杜甫五十六岁,北归无望,生计日蹙,漂泊流徙。②腐儒:诗人自称,含有自嘲之意。

8.找出颔联中的意象并分析其作用。(3分)

9.这首诗的颈联和尾联表达了诗人怎样的思想感情?(3分)

(二)阅读下面的文言文,完成文后各题。(19分)

【甲】虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》日“学学半”,其此之谓乎!

【乙】君子之学必好问

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚[注]决焉?

【注】奚:怎么。

10.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)不知其善也?

(2)然后能自强也

学学半?

(4)而或不达于事?

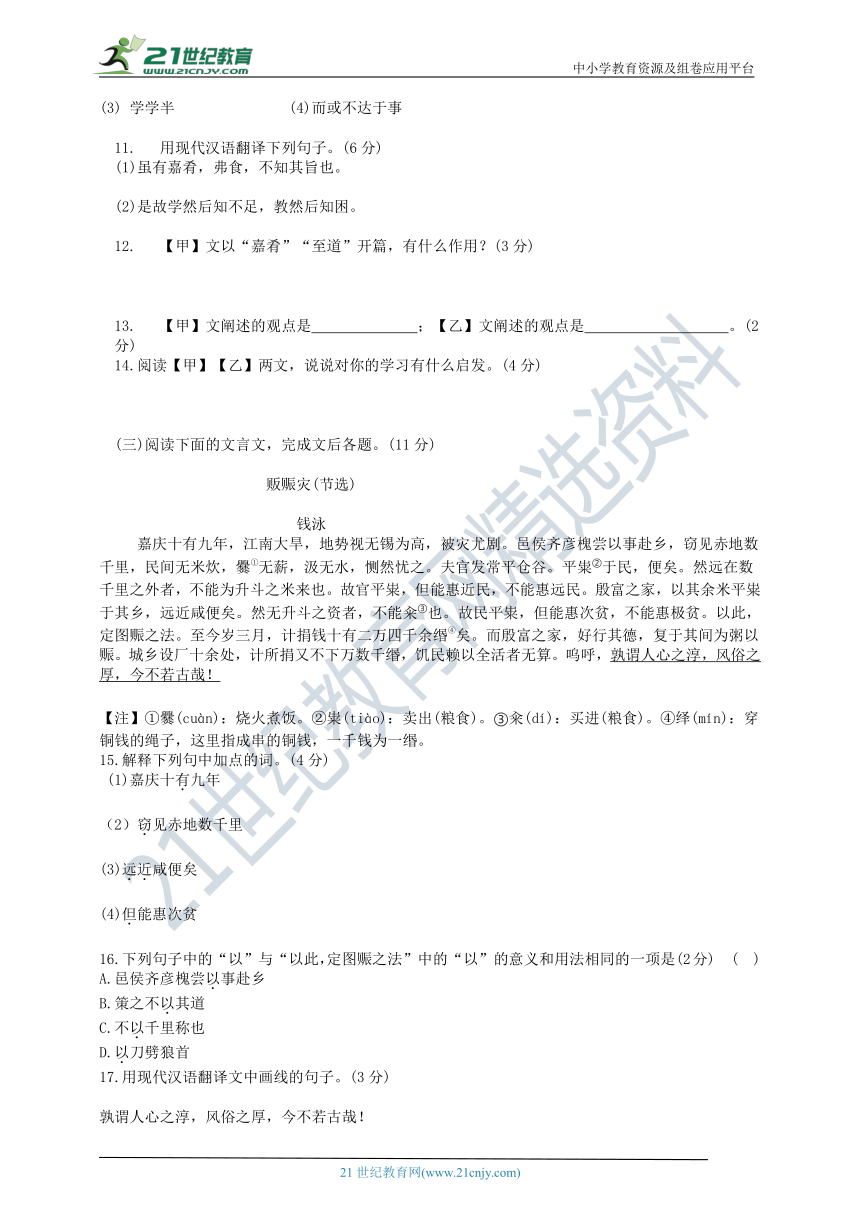

用现代汉语翻译下列句子。(6分)

(1)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。

(2)是故学然后知不足,教然后知困。

【甲】文以“嘉肴”“至道”开篇,有什么作用?(3分)

【甲】文阐述的观点是

;【乙】文阐述的观点是

。(2分)

14.阅读【甲】【乙】两文,说说对你的学习有什么启发。(4分)

(三)阅读下面的文言文,完成文后各题。(11分)

贩赈灾(节选)

钱泳

嘉庆十有九年,江南大旱,地势视无锡为高,被灾尤剧。邑侯齐彦槐尝以事赴乡,窃见赤地数千里,民间无米炊,爨①无薪,汲无水,恻然忧之。夫官发常平仓谷。平粜②于民,便矣。然远在数千里之外者,不能为升斗之米来也。故官平粜,但能惠近民,不能惠远民。殷富之家,以其余米平粜于其乡,远近咸便矣。然无升斗之资者,不能籴③也。故民平粜,但能惠次贫,不能惠极贫。以此,定图赈之法。至今岁三月,计捐钱十有二万四千余缗④矣。而殷富之家,好行其德,复于其间为粥以赈。城乡设厂十余处,计所捐又不下万数千缗,饥民赖以全活者无算。呜呼,孰谓人心之淳,风俗之厚,今不若古哉!

【注】①爨(cuàn):烧火煮饭。②粜(tiào):卖出(粮食)。③籴(dí):买进(粮食)。④绎(mín):穿铜钱的绳子,这里指成串的铜钱,一千钱为一缗。

15.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)嘉庆十有九年?

窃见赤地数千里?

(3)远近咸便矣?

(4)但能惠次贫?

16.下列句子中的“以”与“以此,定图赈之法”中的“以”的意义和用法相同的一项是(2分)?(

)

A.邑侯齐彦槐尝以事赴乡

B.策之不以其道

C.不以千里称也

D.以刀劈狼首

17.用现代汉语翻译文中画线的句子。(3分)

孰谓人心之淳,风俗之厚,今不若古哉!

下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是(2分)?(

)

A.清朝嘉庆十九年,江南大旱,无锡由于地势较高,所以遭受到的旱灾比较严重。

B.大旱期间,官府平价出售粮食,能够惠及所有的百姓。

C.股富人家在受灾期间在城里乡下设粥厂来縣灾,饥民靠此活命的不计其数。

D.齐彦槐制订了娠灾的办法,这体现了他具有侧隐之心,能关心百姓疾苦。

部编人教版八年级语文下册单元检测试卷(六)参考答案

1.D本题考查判断读音正误。A.“冥”应读míng。B.“庇”应读bì。C.“粟”应读sù。

2.C本题考查文言词语的含义。C.“不独亲其亲”的意思是“不只是敬爱自己的父母”。第一个“亲”用作动词,以……为亲;第二个“亲”指父母。

3.D本题考查辨识文言语句中的通假字。A.“冥”同“溟”。B.“直”同“值”。C.“与”同“举”。

4.C本题考查文言词语的词类活用。C.“道”,道理;“恶”,厌恶。A.“怪”,形容词用作名词,怪异的事物;“蛇”,名词作状语,像蛇那样。B.“策”,名词用作动词,用马鞭驱赶:“尽”,形容词用作动词,吃尽。D.“亲”,名词的意动用法,以……为亲;“乐”,形容词的意动用法,以……为乐。

5.C?本题考查文言词语的一词多义。C.两个“是故”的意思都是“所以”。A.两个“归”的意思分别为“女子出嫁”和“返回”。B.两个“是”的意思分别为“判断动词,是”和“这”。D.两个“道”的意思分别为“方法”和“道路”

6.(1)然后能自强也(2)长夜沾湿何由彻(3)安得广厦千万间?大庇天下寒士俱欢颜(4)满面尘灰烟火色?两鬓苍苍十指黑

7.【解析】(1)本题考查概括材料信息。首先要认真研读材料内容,找到材料中的主要问题,从中筛选、提炼出一条关键信息即可。

(2)本题考查对古代名言的积累。根据平时的积累,列举一则与“和”文化有关的古代名言即可。(3)本题考查对材料内容的理解与拓展。阅读所给材料,根据材料内容进行判断即可。第③则材料中,“他凭着自己的聪明才智与秦王斡旋,最终使和氏璧完好无缺地回归赵国”是说“聪明才智”所发挥的作用;第⑤则材料是说做事一定要有恒心有毅力,想成功,就要做一个有志者、一个苦心人。这两则材料与“和”的内涵无关。(4)本题考查语言运用。根据题干所给出的信息,结合人物所面对的情境,本着“和为贵”的处世原则思考应该跟对方怎么说、说些什么。首先应诚恳道歉,请求对方的原谅,然后提出解决方法。态度要诚恳,语气要柔和委婉,表达清楚明白。

【答案】(1)中国文化崇尚“和”。

(2)(示例)君子和而不同,小人同而不和。

(3)③⑤

(4)(示例)这位同学,对不起!我不是故意的,请你原谅。弄脏了你的衣服,我负责给你清洗干净,可以吗?

8.【解析】本题考查对诗歌意象的理解。颔联指的是诗歌的三、四句,字面上写的是诗人所看到的片云、孤月,实际上是用它们暗喻诗人自己。诗人把内在的感情融入外在的景物当中,感慨自己虽然四处飘零,但对国家的忠心依然像孤月般皎洁。

【答案】意象:“片云”“孤月”。作用:“片云”“孤月”营造了一种凄凉的氛围,流露出诗人漂泊无依、孤独烦闷之情。

9.【解析】本题考查对诗人思想感情的理解。解答时可从诗歌的内容进行分析,也可以抓住关键词体会诗人的情感,还可以联系标题及前面的诗句一同体会。颈联生动形象地表现出诗人积极处世的人生态度,运用借喻的手法写出了诗人虽然身处逆境但壮心不已的精神状态。尾联借用了老马识途的典故,再一次表达了诗人老当益壮的情怀。“老马”是诗人自比,“长途”代指驱驰之力。

【答案】表达了诗人虽年老多病、身处逆境但仍积极处世,想要一展宏图的抱负和情感。

【诗意】?我漂泊在江汉一带,思念故土却不能归,在茫茫天地之间,我只是一个迁腐的老儒。看着远浮天边的片云和孤悬暗夜的明月,我仿佛与云共远、与月同孤。我虽已年老体衰,时日无多,但一展抱负的雄心壮志依然存在,面对飒飒秋风,我觉得病情渐有好转。自古以来养老马就是因为其智可用,而不是为了取其体力。

10.【解析】?本题考查理解文言词语的含义。解答本题,首先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语的意思。(1)句意:就不知道它的好处。“善”,好处。(2)句意:然后才能自我勉励。“强”,勉励。(3)句意:教别人,占自己学习的一半。“学”,同“收”,教导。(4)句意:但或许还不能应用于实际。“或”,或者,也许。

【答案】(1)好处?(2)勉励(3)同“教”,教导(4)或者,也许

11.【解析】本题考查翻译文言句子。解答此类题,首先要根据上下文语境理解句子大意,然后抓住句中关键词的意思,查看有无特殊文言现象并按照现代汉语的语法规范调整译句的语序,得出答案。

(1)关键词:“嘉”,美,善;“肴”,用鱼肉等做的荤菜,也指精美的菜;“旨”,味美。(2)关键词:“是故”,所以;“困”,困惑。

【答案】(1)虽然有味美的菜肴,不去品尝,就不知道它的味美。

(2)所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有困惑。

12【解析】本题考查开头的作用。【甲】文以“嘉肴”“至道”写起,是为了用“嘉看”与“至道”作类比,引出下文对“教”与“学”关系的论述,通过“嘉看”“至道”的类比,人们更容易理解“教”与“学”的美系。类比说理的使用更便于读者理解文章内容,接受作者的现点,从而起到教育意义。

【答案】以“嘉脊”“至道”开篇,是为了让两者作类比,从而引出下文对“教”和“学”关系的论述,使文章通俗易懂,便于读者理解。

13.【解析】?本题考查对文章主旨的理解。理解文章主旨,要在理解文意的基础上,厘清文章运用的说理方法,抓住文中表明作者观点的句子概括回答。【甲】文,运用类比的手法引出要阐明的观点,指出“救”和“学”是互相推动、互相促进的,即“教学相长”。【乙】文,作者先提出“君子之学必好问”的中心论点,然后辩证地分析“问”与“学”之间相辅而行的关系,再转而强调指出:好学一定要勤问。

【答案】?教学相长?君子之学必好问

14.【解析】?本题考查对文章的理解与感悟。结合文章主旨或观点。表明自己的看法。可先用一句话概括个人感受或观点,再用两三句话深入展开谈感受。【甲】文强调“教学相长”,“教”和“学”互机推动、促进。【乙】文强调“问与学,相辅而行者也”,告诉人们“问”和“学”是相辅相成、相互促进的。由此谈启发即可。

【答案】?(示例)“教”和“学”是可以互相促进的,“问”和“学”是相辅相成的。在学习中,我们应多向老师、同学质疑提问。

【参考译文】

【乙】君子学习一定要喜欢提问。提问和学习,是相辅相成进行的。不学习就无法提出疑问,不提出疑问就无法增加知识。喜欢学习却不多问,不是真的喜欢学习的人。道理明白了,但或许还不能应用于实际;懂得了那些大的道理,但或许还不能了解那些细节,(如果)放弃了提问,怎么解决(这些问题)呢?

15.【解析】?本题考查理解文言实词的含义。重点文言实词的含义需要在平时积累识记,要活学活用。解答本题,可先理解整句话的大意,再来推断加点词的含义。(1)联系《<论语》十二章》中的“吾十有五”可推断出,这里的“有”是通假字,同“又”,用于整数和零数之间。(2)句意;私下观察到几千里大地寸草不生。“窃”,私自,私下。(3)句意:那么远近的百姓都方便了。“远近”,形容词活用作名词,远近的百姓。(4)句意:仅仅只能惠及比较贫穷的人。“但”仅,只是。

【答案】(1)同“又”,用于整数和零数之间(2)私自,私下

(3)远近的百姓?(4)仅,只是

16.A?本题考查文言虚词的含义及用法。例句中的“以”和A项中的“以”都是“介词,因为”的意思。B.介词,按照。C.动词,凭借。D.动词,用。

17.【解析】本题考查翻译文言句子。翻译文言句子,必须遵循“字字落实,直译为主,意译为辅”的原则。关键词:“孰”,谁;“淳”,质朴,淳厚;“若”,如。

【答案】?谁说人心的质朴,风俗的淳厚,现在不如古代呢!

18.B?本题考查对文章内容的理解和分析。B.根据“然远在数千里之外者,不能为升斗之米来也。故官平柴,但能惠近民,不能惠远民”可知,选项中“官府平价出售粮食,能够惠及所有的百姓”的说法错误。

【参考译文】

嘉庆十九年,江南大早,无锡地势较高,受到的早灾尤其严重。邑侯齐彦槐曾经有事去乡下,私下观察到几千里大地寸草不生,民间没有粮食做饭,做饭也没有薪柴,没有水可取用,(他)为此感到悲痛担忧。官府像平日一样发放粮食。平价卖给百姓,比较方便。然而,远在几千里之外的人,不可能因为一点粮食来到这里。所以官府平价出售粮食,仅仅能够惠及住在近处的百姓,不能惠及住在远处的百姓。殷实富足的人家,将他们多余的粮食在乡下平价出售,那么远近的百姓都方便了。然而没有一定钱财的人,不能买进粮食。所以有人平价出售粮食,仅仅只能惠及比较贫穷的人,不能忠及非常贫穷的人。因此,制订了赈灾的办法。到了今年三月,共计捐钱十二万四千多缗了。然而殷实富足的人家,喜欢做善事,又在受灾的期间用粥来赈济,城里乡下造厂的又不少于几万千缗,饥民靠此活命的人不计其数。哎呀,谁说人心的质朴,风俗的淳厚,现在不如古代呢!

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

部编人教版八年级语文下册单元检测试卷(六)

(考试时间45分钟

满分60分)

一、积累运用(24分)

1.下列词语中加点字的注音全都正确的一项是(2分)(

)

挂罥(juàn)?

北冥(mín)

兑命(yuè)?

食马者(sì)

B.布衾(qīn)?

绦鱼(tiáo)

大庇(pì)?

沉塘坳(ào)

C.修睦(mù)?

尽粟(lì)

突兀(wù)?

学学半(xiào)

D.骈死(pián)?

槽枥(lì)

怒号(háo)?

抟扶摇(tuán)

2.下列各句中加点的词解释有误的一项是(2分)(

)

A.《齐谐》者,志怪者也(记载)

B.执策而临之(面对)

C.不独亲其亲(父母)

D.高者挂罥长林梢(挂结)

3.下列各句中没有通假字的一项是(2分)?(

)

A.北冥有鱼,其名为鲲

B.系向牛头充炭直

C.选贤与能,讲信修睦

D.骈死于槽枥之间

4.下列加点词不属于词类活用的一项是(2分)?(

)

A.

志怪者也

斗折蛇行,明灭可见

B.

策之不以其道

一食或尽粟一石

C.

虽有至道

力恶其不出于身也

D.

不独亲其亲

闻水声,如鸣珮环,心乐之

5.下列句中加点词的意义相同的一项是(2分)?(

)

A.男有分,女有归?

归来见天子

B.翩翩两骑来是谁?

是马也

C.是故学然后知不足?

是故谋闭而不兴

D.策之不以其道?

独行其道

6.古诗文默写。(6分)

(1)知不足,然后能自反也;知困,

。(《虽有嘉肴》)

(2)《茅屋为秋风所破歌》中表现诗人在漏雨的茅屋中彻夜难眠的情形的句子是“

”。

(3)《茅屋为秋风所破歌》中“

,

”两句体现了诗人忧国忧民的崇高的思想境界。

(4)白居易的《卖炭翁》中“

,

”两句通过肖像描写写出了卖炭翁烧炭的艰辛。

7.阅读下面的文字,回答问题。(8分)

对于中国人来说,以和为贵,与人为善,信守和平、和睦、和谐,是生活习惯,更是文化认同。习近平同志说:“中国‘和’文化源远流长,蕴含着天人合一的宇宙观、协和万邦的国际观、和而不同的社会观、人心和善的道德观。”

(1)请用一句话概括你从上面材料中获得的主要信息。(2分)

请你根据日常积累列举一则与“和”文化有关的古代名言。(2分)

(3)为了介绍“和”在现实生活中的具体体现,某同学找到了以下几则材料,请你帮他去掉不符合要求的两项(只写序号)(2分)?

①故宫的三大殿被命名为“太和殿”“中和殿”“保和殿”。

②商人们常说“和气生财”。

③蔺相如受命带和氏璧去秦国换15座城池,他见秦王并不愿意交换城池,可和氏璧已经在秦王手里,于是他凭着自己的聪明才智与秦王斡旋,最终使和氏璧完好无缺地回归赵国。

④国人拜年时互道“大吉大利”。

⑤有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

⑥贺人新婚要讲“和和美美”“琴瑟和谐”。

(4)在食堂排队买饭时,小晖不小心和一位同学撞到了一起,饭菜洒了那位同学一身。那位同学气得满脸通红,说:“没长眼呀你!你怎么不看着点儿!”本着“和为贵”的处世原则,小晖会说:“

”(2分)

二、阅读理解(36分)

(一)阅读下面这首唐诗,回答问题。(6分)

江?汉①

杜?甫

江汉思归客,乾坤一腐儒”

片云天共远,永夜月同孤。

落日心犹壮,秋风病欲疏。

古来存老马,不必取长途。

【注】①本诗写于杜甫五十六岁,北归无望,生计日蹙,漂泊流徙。②腐儒:诗人自称,含有自嘲之意。

8.找出颔联中的意象并分析其作用。(3分)

9.这首诗的颈联和尾联表达了诗人怎样的思想感情?(3分)

(二)阅读下面的文言文,完成文后各题。(19分)

【甲】虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》日“学学半”,其此之谓乎!

【乙】君子之学必好问

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚[注]决焉?

【注】奚:怎么。

10.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)不知其善也?

(2)然后能自强也

学学半?

(4)而或不达于事?

用现代汉语翻译下列句子。(6分)

(1)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。

(2)是故学然后知不足,教然后知困。

【甲】文以“嘉肴”“至道”开篇,有什么作用?(3分)

【甲】文阐述的观点是

;【乙】文阐述的观点是

。(2分)

14.阅读【甲】【乙】两文,说说对你的学习有什么启发。(4分)

(三)阅读下面的文言文,完成文后各题。(11分)

贩赈灾(节选)

钱泳

嘉庆十有九年,江南大旱,地势视无锡为高,被灾尤剧。邑侯齐彦槐尝以事赴乡,窃见赤地数千里,民间无米炊,爨①无薪,汲无水,恻然忧之。夫官发常平仓谷。平粜②于民,便矣。然远在数千里之外者,不能为升斗之米来也。故官平粜,但能惠近民,不能惠远民。殷富之家,以其余米平粜于其乡,远近咸便矣。然无升斗之资者,不能籴③也。故民平粜,但能惠次贫,不能惠极贫。以此,定图赈之法。至今岁三月,计捐钱十有二万四千余缗④矣。而殷富之家,好行其德,复于其间为粥以赈。城乡设厂十余处,计所捐又不下万数千缗,饥民赖以全活者无算。呜呼,孰谓人心之淳,风俗之厚,今不若古哉!

【注】①爨(cuàn):烧火煮饭。②粜(tiào):卖出(粮食)。③籴(dí):买进(粮食)。④绎(mín):穿铜钱的绳子,这里指成串的铜钱,一千钱为一缗。

15.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)嘉庆十有九年?

窃见赤地数千里?

(3)远近咸便矣?

(4)但能惠次贫?

16.下列句子中的“以”与“以此,定图赈之法”中的“以”的意义和用法相同的一项是(2分)?(

)

A.邑侯齐彦槐尝以事赴乡

B.策之不以其道

C.不以千里称也

D.以刀劈狼首

17.用现代汉语翻译文中画线的句子。(3分)

孰谓人心之淳,风俗之厚,今不若古哉!

下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是(2分)?(

)

A.清朝嘉庆十九年,江南大旱,无锡由于地势较高,所以遭受到的旱灾比较严重。

B.大旱期间,官府平价出售粮食,能够惠及所有的百姓。

C.股富人家在受灾期间在城里乡下设粥厂来縣灾,饥民靠此活命的不计其数。

D.齐彦槐制订了娠灾的办法,这体现了他具有侧隐之心,能关心百姓疾苦。

部编人教版八年级语文下册单元检测试卷(六)参考答案

1.D本题考查判断读音正误。A.“冥”应读míng。B.“庇”应读bì。C.“粟”应读sù。

2.C本题考查文言词语的含义。C.“不独亲其亲”的意思是“不只是敬爱自己的父母”。第一个“亲”用作动词,以……为亲;第二个“亲”指父母。

3.D本题考查辨识文言语句中的通假字。A.“冥”同“溟”。B.“直”同“值”。C.“与”同“举”。

4.C本题考查文言词语的词类活用。C.“道”,道理;“恶”,厌恶。A.“怪”,形容词用作名词,怪异的事物;“蛇”,名词作状语,像蛇那样。B.“策”,名词用作动词,用马鞭驱赶:“尽”,形容词用作动词,吃尽。D.“亲”,名词的意动用法,以……为亲;“乐”,形容词的意动用法,以……为乐。

5.C?本题考查文言词语的一词多义。C.两个“是故”的意思都是“所以”。A.两个“归”的意思分别为“女子出嫁”和“返回”。B.两个“是”的意思分别为“判断动词,是”和“这”。D.两个“道”的意思分别为“方法”和“道路”

6.(1)然后能自强也(2)长夜沾湿何由彻(3)安得广厦千万间?大庇天下寒士俱欢颜(4)满面尘灰烟火色?两鬓苍苍十指黑

7.【解析】(1)本题考查概括材料信息。首先要认真研读材料内容,找到材料中的主要问题,从中筛选、提炼出一条关键信息即可。

(2)本题考查对古代名言的积累。根据平时的积累,列举一则与“和”文化有关的古代名言即可。(3)本题考查对材料内容的理解与拓展。阅读所给材料,根据材料内容进行判断即可。第③则材料中,“他凭着自己的聪明才智与秦王斡旋,最终使和氏璧完好无缺地回归赵国”是说“聪明才智”所发挥的作用;第⑤则材料是说做事一定要有恒心有毅力,想成功,就要做一个有志者、一个苦心人。这两则材料与“和”的内涵无关。(4)本题考查语言运用。根据题干所给出的信息,结合人物所面对的情境,本着“和为贵”的处世原则思考应该跟对方怎么说、说些什么。首先应诚恳道歉,请求对方的原谅,然后提出解决方法。态度要诚恳,语气要柔和委婉,表达清楚明白。

【答案】(1)中国文化崇尚“和”。

(2)(示例)君子和而不同,小人同而不和。

(3)③⑤

(4)(示例)这位同学,对不起!我不是故意的,请你原谅。弄脏了你的衣服,我负责给你清洗干净,可以吗?

8.【解析】本题考查对诗歌意象的理解。颔联指的是诗歌的三、四句,字面上写的是诗人所看到的片云、孤月,实际上是用它们暗喻诗人自己。诗人把内在的感情融入外在的景物当中,感慨自己虽然四处飘零,但对国家的忠心依然像孤月般皎洁。

【答案】意象:“片云”“孤月”。作用:“片云”“孤月”营造了一种凄凉的氛围,流露出诗人漂泊无依、孤独烦闷之情。

9.【解析】本题考查对诗人思想感情的理解。解答时可从诗歌的内容进行分析,也可以抓住关键词体会诗人的情感,还可以联系标题及前面的诗句一同体会。颈联生动形象地表现出诗人积极处世的人生态度,运用借喻的手法写出了诗人虽然身处逆境但壮心不已的精神状态。尾联借用了老马识途的典故,再一次表达了诗人老当益壮的情怀。“老马”是诗人自比,“长途”代指驱驰之力。

【答案】表达了诗人虽年老多病、身处逆境但仍积极处世,想要一展宏图的抱负和情感。

【诗意】?我漂泊在江汉一带,思念故土却不能归,在茫茫天地之间,我只是一个迁腐的老儒。看着远浮天边的片云和孤悬暗夜的明月,我仿佛与云共远、与月同孤。我虽已年老体衰,时日无多,但一展抱负的雄心壮志依然存在,面对飒飒秋风,我觉得病情渐有好转。自古以来养老马就是因为其智可用,而不是为了取其体力。

10.【解析】?本题考查理解文言词语的含义。解答本题,首先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语的意思。(1)句意:就不知道它的好处。“善”,好处。(2)句意:然后才能自我勉励。“强”,勉励。(3)句意:教别人,占自己学习的一半。“学”,同“收”,教导。(4)句意:但或许还不能应用于实际。“或”,或者,也许。

【答案】(1)好处?(2)勉励(3)同“教”,教导(4)或者,也许

11.【解析】本题考查翻译文言句子。解答此类题,首先要根据上下文语境理解句子大意,然后抓住句中关键词的意思,查看有无特殊文言现象并按照现代汉语的语法规范调整译句的语序,得出答案。

(1)关键词:“嘉”,美,善;“肴”,用鱼肉等做的荤菜,也指精美的菜;“旨”,味美。(2)关键词:“是故”,所以;“困”,困惑。

【答案】(1)虽然有味美的菜肴,不去品尝,就不知道它的味美。

(2)所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有困惑。

12【解析】本题考查开头的作用。【甲】文以“嘉肴”“至道”写起,是为了用“嘉看”与“至道”作类比,引出下文对“教”与“学”关系的论述,通过“嘉看”“至道”的类比,人们更容易理解“教”与“学”的美系。类比说理的使用更便于读者理解文章内容,接受作者的现点,从而起到教育意义。

【答案】以“嘉脊”“至道”开篇,是为了让两者作类比,从而引出下文对“教”和“学”关系的论述,使文章通俗易懂,便于读者理解。

13.【解析】?本题考查对文章主旨的理解。理解文章主旨,要在理解文意的基础上,厘清文章运用的说理方法,抓住文中表明作者观点的句子概括回答。【甲】文,运用类比的手法引出要阐明的观点,指出“救”和“学”是互相推动、互相促进的,即“教学相长”。【乙】文,作者先提出“君子之学必好问”的中心论点,然后辩证地分析“问”与“学”之间相辅而行的关系,再转而强调指出:好学一定要勤问。

【答案】?教学相长?君子之学必好问

14.【解析】?本题考查对文章的理解与感悟。结合文章主旨或观点。表明自己的看法。可先用一句话概括个人感受或观点,再用两三句话深入展开谈感受。【甲】文强调“教学相长”,“教”和“学”互机推动、促进。【乙】文强调“问与学,相辅而行者也”,告诉人们“问”和“学”是相辅相成、相互促进的。由此谈启发即可。

【答案】?(示例)“教”和“学”是可以互相促进的,“问”和“学”是相辅相成的。在学习中,我们应多向老师、同学质疑提问。

【参考译文】

【乙】君子学习一定要喜欢提问。提问和学习,是相辅相成进行的。不学习就无法提出疑问,不提出疑问就无法增加知识。喜欢学习却不多问,不是真的喜欢学习的人。道理明白了,但或许还不能应用于实际;懂得了那些大的道理,但或许还不能了解那些细节,(如果)放弃了提问,怎么解决(这些问题)呢?

15.【解析】?本题考查理解文言实词的含义。重点文言实词的含义需要在平时积累识记,要活学活用。解答本题,可先理解整句话的大意,再来推断加点词的含义。(1)联系《<论语》十二章》中的“吾十有五”可推断出,这里的“有”是通假字,同“又”,用于整数和零数之间。(2)句意;私下观察到几千里大地寸草不生。“窃”,私自,私下。(3)句意:那么远近的百姓都方便了。“远近”,形容词活用作名词,远近的百姓。(4)句意:仅仅只能惠及比较贫穷的人。“但”仅,只是。

【答案】(1)同“又”,用于整数和零数之间(2)私自,私下

(3)远近的百姓?(4)仅,只是

16.A?本题考查文言虚词的含义及用法。例句中的“以”和A项中的“以”都是“介词,因为”的意思。B.介词,按照。C.动词,凭借。D.动词,用。

17.【解析】本题考查翻译文言句子。翻译文言句子,必须遵循“字字落实,直译为主,意译为辅”的原则。关键词:“孰”,谁;“淳”,质朴,淳厚;“若”,如。

【答案】?谁说人心的质朴,风俗的淳厚,现在不如古代呢!

18.B?本题考查对文章内容的理解和分析。B.根据“然远在数千里之外者,不能为升斗之米来也。故官平柴,但能惠近民,不能惠远民”可知,选项中“官府平价出售粮食,能够惠及所有的百姓”的说法错误。

【参考译文】

嘉庆十九年,江南大早,无锡地势较高,受到的早灾尤其严重。邑侯齐彦槐曾经有事去乡下,私下观察到几千里大地寸草不生,民间没有粮食做饭,做饭也没有薪柴,没有水可取用,(他)为此感到悲痛担忧。官府像平日一样发放粮食。平价卖给百姓,比较方便。然而,远在几千里之外的人,不可能因为一点粮食来到这里。所以官府平价出售粮食,仅仅能够惠及住在近处的百姓,不能惠及住在远处的百姓。殷实富足的人家,将他们多余的粮食在乡下平价出售,那么远近的百姓都方便了。然而没有一定钱财的人,不能买进粮食。所以有人平价出售粮食,仅仅只能惠及比较贫穷的人,不能忠及非常贫穷的人。因此,制订了赈灾的办法。到了今年三月,共计捐钱十二万四千多缗了。然而殷实富足的人家,喜欢做善事,又在受灾的期间用粥来赈济,城里乡下造厂的又不少于几万千缗,饥民靠此活命的人不计其数。哎呀,谁说人心的质朴,风俗的淳厚,现在不如古代呢!

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读