吉林省吉林市普通中学11-12学年高一上学期期末考试(语文)

文档属性

| 名称 | 吉林省吉林市普通中学11-12学年高一上学期期末考试(语文) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-01-31 00:00:00 | ||

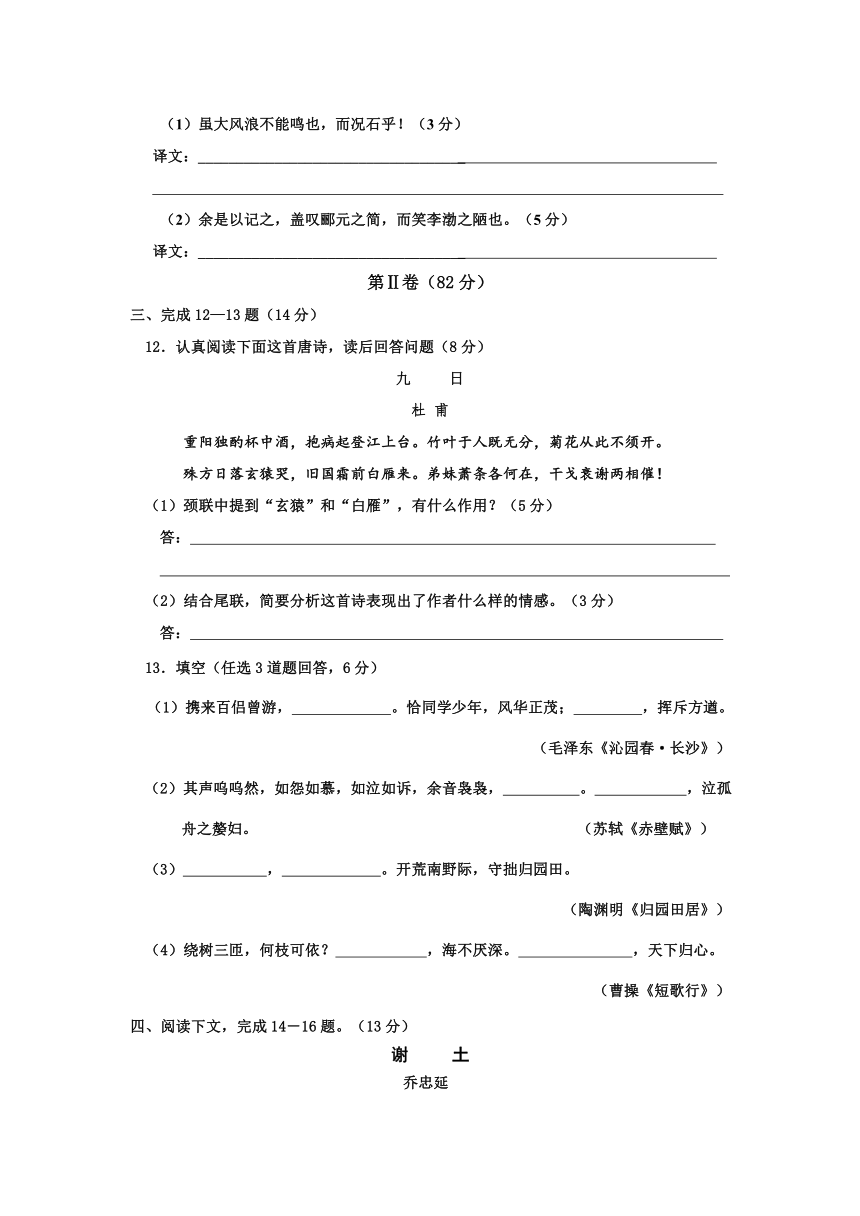

图片预览

文档简介

吉林市普通高中2011-2012学年度上学期期末教学质量检测

高 一 语 文

说明:

1.整卷分为I卷、II卷,19道小题,满分120分;答卷时间为120分钟。

2.答卷请用蓝黑或黑色笔,避免书写不清而影响分数。

第Ⅰ卷 (38分)

一、基础知识(1-6题,18分,每小题3分)

1.下列加点字读音全都正确的一项是

A.匪我愆期(qiān) 溘(kè)死 窈窕(yáo) 脉脉含情(mò)

B.淇水汤汤(tāng) 侘傺(chà chì) 廿四桥(niàn) 否极泰来(fǒu)

C.奢靡(mí) 涸辙(hé) 茎叶(jīng) 庐冢(zhǒng)

D.阡陌(xiān) 契约(qiè) 相勖(xù) 潸然泪下(shān)

2.下列各组词语中,没有错别字的一项是

A.袅娜 羁旅 干躁 义愤填膺

B.斑驳 颓废 瞥见 流觞曲水

C.猗郁 婆娑 寒喧 受益非浅

D.莅临 芜杂 诬蔑 浅尝则止

3.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是

A.《诗经》中的《卫风 氓》是一首以弃妇为题材的诗歌,该诗将弃妇的黍离之悲写得淋漓尽致、感人至深。

B. 双方无论研究方法多么不同,只要根本目标不相悖,就总有殊途同归的日子,在认识事物的过程中有这样那样的分歧是正常的

C.为了参加“红歌汇”合唱比赛,我班文娱委员精心设计了不少演唱方法,虽屡试不爽,但同学们仍旧以饱满的热情投入到排练中。

D.为使广大莘莘学子早日受益,我公司决定在吉林市区设独家连锁推广机构。

4.下列各句中,没有语病的一项是

A.《离骚》的作者是我国伟大的浪漫主义诗人屈原写的。

B.今年两会期间,代表们提出,只有走以最有效地利用资源和保护环境为基础的经济之路,提高人民的生活水平,才能实现可持续发展的目标。

C.曾记否,我与你认识的时候,还是个十来岁的少年,纯真无瑕,充满幻想。

D.王羽除了班里和学生会的工作外,还承担了校广播站“音乐不断”、“英语角”栏目主持,居然没有影响学习成绩,真让人佩服。

5.下列各组句子中,加点词的意义相同的一项是

A.贫贱有此女,始适还家门 而吾与子之所共适

B.固知一死生为虚诞 固一世之雄也

C.其叶沃若 其孰能讥之乎

D.犹不能不以之兴怀 夫夷以近,则游者众

6. 下列文学常识有误的一项是

A.《诗经》是我国最早的诗歌总集,开创了我国现实主义的诗风。可分为“风”、“雅”“颂”三部分。其中“颂”分为“周颂”“鲁颂”“商颂”,大部分是各地民间歌谣。

B.《孔雀东南飞》选自南朝徐陵编的《玉台新咏》,它是我国古代文学史上最早的一首长篇叙事诗,与《木兰辞》合称为“乐府双璧”。

C.赋讲究文采、对仗、韵律,兼具诗与散文的性质。语句上以四、六字句为主,句式错落有致并追求骈偶;内容上侧重于写景,借景抒情。

D.朱自清,现代著名散文家、诗人、学者、民主战士;毛泽东称他“表现了我们民族的英雄气概”。 其散文朴素缜密,清隽 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )沉郁、语言洗炼,极富有真情实感,为中国现代散文增添了瑰丽的色彩。

二、阅读下文,完成7—11题(20分。7-10题每题3分,11题8分)

石钟山记

苏轼

《水经》云:“彭蠡①之口有石钟山焉。”郦元②以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬③置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾④,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉⑤,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉⑥,余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲捕人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此颧鹤也。余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰⑦如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅⑧,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳⑨之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射⑩也,窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言,此世所以不传也。而陋者用以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

注:

①彭蠡:鄱阳湖。 ②郦元:郦道元。 ③钟磬:二者都是乐器。

④函胡:重浊而模糊;清越:清脆而响亮。桴:鼓槌。 ⑤齐安、临汝、饶、德兴,均是地名。 ⑥硿硿:硿硿地发出声响。 ⑦噌吰:钟声洪亮。

⑧罅:缝隙。 ⑨窾坎:击物之声;镗鞳:钟鼓之声。 ⑩无射:钟名。

7.请选出对加点词解释错误的一项

A.而此独以钟名 名:命名

B.余自齐安舟行适临汝 适:恰好

C.至莫夜月明 莫:通“暮”,傍晚

D.古之人不余欺也 余:第一人称代词,我

8.请选出对加点词“虽”“或”的意思判断准确的一项

(1)而渔工水师虽知而不能言 (2)虽无丝竹管弦之盛

(3)或曰此颧鹤也 (4)既其出,则或咎其欲出者

A.(1)(2)相同,(3)(4)相同。

B.(1)(2)不同,(3)(4)不同。

C.(1)(2)不同,(3)(4)相同。

D.(1)(2)相同,(3)(4)不同。

9.请选出属于石钟山得名缘由的一项是

① 微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟

② 南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇

③ 石之铿然有声者,所在皆是也

④ 于乱石间择其一二扣之,硿硿焉

⑤ 大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝

⑥ 空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声

A.①⑤⑥ B.②⑤⑥ C.②③⑤ D.③④⑤

10.请选出下面对原文内容的分析正确的一项

A.郦道元与李渤对石钟山得名的认识并不一样,郦道元认为李渤通过“得双石于潭上,扣而聆之”之举而发现的声音,到处都有,所以不能证实石钟山得名由来。

B.苏轼为了弄清山名由来,独自一人在月明之夜到了石钟山下亲自考察了那里的地形地貌,沿途中发现了得名之根本。

C.在船上,苏轼听到山上有惊起的大鹘,又看到高耸的巨石,在山谷中大笑的老人,感受到这里的神奇莫测,这也激起了他的好奇心。

D. 通过石钟山名由来之事,苏轼得出一结论:凡事不能只靠主观判断,要通过实地考察;既要有所考察发现,还要详细记载,这样才能避免以讹传讹,造成谬传事实。

11.请将文中画线句子翻译成现代汉语(8分)

(1)虽大风浪不能鸣也,而况石乎!(3分)

译文:___________________________________

(2)余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。(5分)

译文:___________________________________

第Ⅱ卷(82分)

三、完成12—13题(14分)

12.认真阅读下面这首唐诗,读后回答问题(8分)

九 日

杜 甫

重阳独酌杯中酒,抱病起登江上台。竹叶于人既无分,菊花从此不须开。

殊方日落玄猿哭,旧国霜前白雁来。弟妹萧条各何在,干戈衰谢两相催!

(1)颈联中提到“玄猿”和“白雁”,有什么作用?(5分)

答:

(2)结合尾联,简要分析这首诗表现出了作者什么样的情感。(3分)

答:

13.填空(任选3道题回答,6分)

(1)携来百侣曾游, 。恰同学少年,风华正茂; ,挥斥方遒。(毛泽东《沁园春·长沙》)

(2)其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅, 。 ,泣孤舟之嫠妇。 (苏轼《赤壁赋》)

(3) , 。开荒南野际,守拙归园田。

(陶渊明《归园田居》)

(4)绕树三匝,何枝可依? ,海不厌深。 ,天下归心。

(曹操《短歌行》)

四、阅读下文,完成14-16题。(13分)

谢 土

乔忠延

说明土地对人类的重要,其实无需任何语言,我家乡的一种民俗就可以说得清楚明白。这民俗便是:谢土。感谢土地,不是一句空话,逢年过节乡亲们都要祭祀。摆上自己舍不得吃的好食物,先敬献土地爷。土地爷,是乡亲们眼里最受尊敬的神仙。村里人不说土地神,都说土地爷。爷,是尊称,在村里只有辈分大的、威望高的,才配享受这“爷”的称呼。足见土地的地位。

土地的地位为什么高?看看神龛两边的对联就明晓了:“土能生万物 地可发千祥”。

一副通俗的对联,说透了万代相传的事理。《易经》说:“坤厚载物”。乾,为天;坤,为地。万物由土地中获得生命,互为依凭,和谐生存,岂不是“发千祥”?“生万物”、“发千祥”,还不是最大的功德?因而又说:“厚德载物”。像土地那样滋生万物,养育万物,才是这世上头等大的功德啊。

乡亲们对于土地的尊崇和敬畏自然不是这么理性的,而是感性的,是从生存的愿望出发的。在他们眼里,土地是活着所必需的,没有土地,就会断了吃食。没有吃食,怎么活得下去?所以,农人和土地的关系,是不能用人和物的关系来看待的,而是人和他命根子的关系。我记得大伙儿最喜欢用的词是:伺候。农人一年到头就是伺候庄稼。秋天收过玉米,大田坦荡开去,一览无余。你看吧,男女老少都在精心伺候土地。土地犁开不行,只虚不绵,还要耙过;耙过不行,只绵不绒,还要耱过。耱一遍再耱一遍,耱得土细如面,又绵又绒,撒一把种子进去,舒适得就像在冬阳暖照的炕头上睡大觉。把土地伺候到这个份上,虽然人累得骨头都能散了架,可这会儿才是顶受活的。受活的农人不会把笑颜挂在脸上,只是干完了农活还不离开,坐在田头,拨弄起自家的烟袋。

一代一代的农人,就这么将青春,将壮实,将晚年全都伺候了土地,直到耗干最后一滴心血无奈地倒下,被别人种进土地。这就是叶落归根,入土为安。土地供养人活着,还供养人死去。说土地是人的命根子一点也不过分。

由此回望,我对那首《游击队之歌》更是情有独钟。独钟在那句:“我们生长在这里,每一寸土地都是我们自己的。无论谁要抢占去,我们就和他拼到底!”每一寸土地都是我们自己的,是我们的命根子,是我们心灵的呐喊,是一呼百应,千应,万应,应者如云的呐喊啊!也许早有渊源。我家乡诞生过最早的诗歌《击壤歌》,先祖唱道:日出而作,日入而息,耕田而食,凿井而饮……耕田与凿井,出作与入息,都要在土地上进行,土地与人们息息相关的命运早在四五千年的歌谣里就唱了出来。

何止是保家卫国,其实在更早的时候,土地与人就凝结在一起了。不是有神话女娲造人吗?抟土真能造人?我不相信。但是我相信,没有土地就没有生命,当然也就不会有人。从这个缝隙窥视,土地就是人的生命。

文化大革命时,土地爷被赶出了庙堂,赶下了神龛,却被人们高高供奉在心目中。最能印证这神灵的就是至今还颇为流行的村俗:谢土。无论谁家盖了新房,都会毕恭毕敬地摆上祭品,虔诚地跪在地上,焚香叩首,恳求土地爷宽谅恕罪,恳请土地爷保佑平安。即使当初那些砸像毁庙最狂荡的逆子,也会双膝跪地,磕头如捣蒜。

对土地的诚敬,不仅仅是谢土,是从早于谢土的“破土”就体现出来的。一块土地,或是盖房子,或是修道路,哪怕是在上头盘个做饭的炉子,只要是不让它再长花草五谷,那就是对土地的破坏。这破坏就被人们视为“破土”。破土无疑就是罪过,破土的人无疑就是罪人。因而,动工前非举行个破土仪式不可。先前我不理解,为什么要用鸡血、马血破土奠基,制造惨烈。何必弄得这么血色恐怖?后来领悟了,那血淋淋被宰的何止是鸡?何止是马?是土地,是土地在迸溅鲜血!宰杀土地,无异于宰杀人们赖以生存的命根子。割断了生存的命根子,那倒下的就不是土地,就不是鸡和马,而是人类自己。

谢土,在我看,是人们对自己最严厉的警示。

14.下列对文中有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(4分)

A. 乡亲们对土地非常尊崇和敬畏,因为他们有“土能生万物 地可发千祥”的理性认知。

B.“谢土”表现了人对土地的诚敬,“破土”也能够体现出来,而且比“谢土”更早。

C. 文化大革命时期,有形的土地爷被赶下了神龛,无形的神灵却被人们高高供奉在心目中,但是破坏者从未有过这种虔诚。

D. 在作者看来,一方土地养育了一方人,土地是人的命根子,没有土地就没有生命。

E.这篇文章以“谢土”这一民俗切入,从历史、文化等层面剖析土地对人类的重要意义,详写文化中的土地,略写历史中的土地,详略得当,恰到好处。

15.第五段划线句“大伙儿最喜欢用的词是:伺候。农人一年到头就是伺候庄稼。”你如何理解这里的“伺候”?(5分)

答:

16.本文的题目是“谢土”,结合全文谈谈你对其内涵的理解?(4分)

答:

五、语言文字运用(5分)

17.仿照所给句子的格式,补写一组句子,使它们构成排比句,并保持句意的一致性。(3分)

青春是一道美丽的彩虹,有绚丽的色彩,妩媚的身姿;

, , ;

青春是一段多彩的生活,有会心的微笑,真诚的鼓励。

18.请任选一题,写出上联或下联。(2分)

(1)上联:山羊上山,山碰山羊角。

下联: , 。

(2)上联:怀揣大学美梦迎接新年号角,

下联: 。

六、作文(50分)

19.请以“ 的日子里”为题,写一篇800字以上的记叙文。

要求:将题目补充完整;要凸显真实感受,注意叙事要有完整清晰,注意灵活运用各种描写手法;不要出现真实姓名;书写要规范,工整清晰,每一个错别字扣一分,重复不计。

命题、校对: 李薇 修海霞 李玲 田立辉

吉林市普通高中2011-2012学年度上学期期末教学质量检测

高一语文 参考答案及评分标准

1.C[ A窈窕(yǎo)B淇水汤汤(shāng)否极泰来(pǐ)D阡陌(qiān) 契约(qì)]

2.B(A干燥 C 寒暄、受益匪浅D 浅尝辄止)

3.B(A对象误用,国破家亡之痛;B殊途同归:通过不同的途径,到达同一个目的地。比喻采取不同的方法而得到相同的结果;C望文生义,屡次实验都没有差错;D莘莘,众多的样子。“莘莘学子”整个词语是指众多的学生,因此前面不能再用“广大”来修饰)

4.B(A杂糅;C有歧义,到底是我十来岁,还是你十来岁;D成分残缺,“承担”缺少宾语中心语,可在“主持”后加“的工作”,“居然没有影响学习成绩”缺主语,可在前面加上“这些工作”之类的主语)

5.B(适:出嫁/享有。固:本来/本来。其:它的/难道。以:因/而)

6.A(“风”指“十五国风”,大都是各地民间歌谣;颂,宗庙祭祀的乐歌)

7.B(动词,到)

8.A(虽:虽然,转折连词;或:有的人,代词)

9. A(②李渤之举,作者否认;③作者借此否定李渤之说;④寺僧之举,作者也是否定的)10.D(A二人没有肯定否定之实,是作者否定李渤之说;B是与长子苏迈一同前往;C“看到老人”、“激起好奇心”错)

11.(8分。建议:采分点正确就赋给该点之分)(1)即使大风大浪也不能使它发出声响,何况是石头呢!(3分。“虽”“鸣”各1分,句意1分)

(2)我因此记下这件事,叹惜郦道元记叙的简略,讥笑李渤的浅陋。(5分。“余”“是以”“简”“陋”各1分,句意1分)

12.(8分)(1)“玄猿”——他乡日暮,一声声黑猿的啼鸣,凄清哀怨(写出意象特点得1分),诗人漂泊异地,思乡情浓,难免泪下沾襟(写出情感特点的1分)。 “白雁”—— 霜天秋晚,白雁南来(写出意象特点得1分),更容易触发诗人思亲怀乡的感情(写出情感特点得1分)。用他乡和故园的物候作对照,自然地透露了诗人内心的隐秘:乡愁撩人啊!(写出作用得1分,共5分)

(2)(共3分)尾联以佳节思亲作结,遥怜弟妹,寄托飘零寥落之感(1分)。上句由雁来想起了弟妹音信茫然;下句哀叹自己身遭战乱,衰老多病(1分)。诗人一边诅咒“干戈”象逼命似的接连发生,一边惋惜岁月不停地催人走向死亡,对造成生活悲剧的根源——“干戈”,发泄出更多的不满情绪。这正是诗人伤时忧国的思想感情的直接流露(1分)。

13.(6分。任选3道题回答,错、漏、多一字该空不得分)

(1)忆往昔峥嵘岁月稠,书生意气(2)不绝如缕,舞幽壑之潜蛟(3)羁鸟恋旧林,池鱼思故渊(4)山不厌高,周公吐哺

14.BD(A原文“乡亲们对于土地的尊崇和敬畏自然不是这么理性的,而是感性的,是从生存的愿望出发的。在他们眼里,土地是活着所必需的,没有土地,就会断了吃食。没有吃食,怎么活得下去?”B原文“对土地的诚敬,不仅仅是谢土,是从早于谢土的“破土”就体现出来的。”C“即使当初那些砸像毁庙最狂荡的逆子,也会双膝跪地,磕头如捣蒜。”D原文“但是我相信,没有土地就没有生命,当然也就不会有人。从这个缝隙窥视,土地就是人的生命。”E关于文章中“历史”与“文化”的土地描述,从开始到结尾都是并行的,无法准确区分详略程度)

15.(1)“伺候”体现了农人从生存愿望出发对土地尊崇和敬畏的态度。(1分)

(2)文中的一系列动作,能看出农人精心伺候土地,把土地当成有灵性的对象。“犁开,耙过,耱过,耱一遍再耱一遍。”(2分)

(3)人和土地的关系是人和他命根子的关系,伺候土地就相当于维持生命。土地供养人活着,还供养人死去,她值得一代一代的农人将全部都用来伺候她。(2分)

16. (1)以一种民俗为题,说明土地的地位极高,对人类很重要。土地是农民的命根子,从古至今,土地给人们的生存提供物质保障。(2分)

(2)不仅物质保障让人们对土地尊崇和敬畏,而且土地具有深厚的历史和文化底蕴,“谢土”反映了强烈的地根意识,在作者看来也是人类对自己最严厉的警示,在当今社会有现实意义。

17.(3分。每句1分,要语意一致)参考:青春是一首动听的歌曲,有优美的旋律,昂扬的气息

18.(3分)参考:(1)水牛下水,水淹水牛鼻。或:水牛下水,水没水牛腰。或:水牛下水,水浸水牛头。

(2)彰显青春活力挥洒苦涩汗水。【推荐赏析:若有恒何必三更眠五更起,最无益莫过一日曝十日寒。(明代学者胡有仁)贵有恒何必三更起五更睡,最无益只怕一日曝十日寒。(毛泽东改写)】

19.作文(50分) 一般在35-42分间浮动,未将题目补充完整者,在应得分内扣除2分。作文赋分标准——分七个等级:

①言辞不道德、偏激者,按0分处理;②只写标题,5分;③未形成完整文章者,只写二三百字,25分以下;如果相对完整,达到500字以上,可以按及格文章处理30-32分;④抄袭文、跑题文差者25分;⑤跑题文较好者、不跑题没特色文,分数30分,向上浮动不超5分;⑥较成型,叙事完整,能注重描写,主题明了,稍有瑕疵者,分数42分,上下浮动3分;⑦特色文章(只要具备以下特征之一的),构思新颖:叙事有波澜且描写精彩,语言畅美,45分,上浮2分。

参考译文:《水经》说:“鄱阳湖口有石钟山。”郦道元认为下面对着深潭,微风鼓动波浪,水和石互相碰撞,发出的声音好像大钟一般。这个说法,人们常常怀疑它。如果现在把钟磬放在水中,即使大风大浪也不能使它发出声响,何况是石头呢!到了唐代,李渤才去探寻它的遗迹,在深潭边找到两块山石,敲打它们,听它们的声音。南边那块的声音重浊而模糊,北边那块的声音清脆而响亮,鼓槌停止敲击,声音还在传扬,余音慢慢地消失。他自己认为找到石钟山命名的原因了。但是这个说法,我更加怀疑它。山石被敲打时铿锵作响,到处都这样,可是唯独这座山用钟来命名,为什么呢

元丰七年六月丁丑日,我从齐安坐船到临汝去,大儿子苏迈将要去就任饶州德兴县的县尉,我送他到湖口,因而能够观察这座称为“石钟”的山。庙里的和尚叫小孩拿着斧头,在乱石中间选一两处敲打它,发出硿硿的响声,我本来就觉得可笑,并不相信。到了晚上,月光明亮,我独自和苏迈坐着小船来到绝壁下面。巨大的山石在旁边耸立着,高达千尺,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地要向人扑过来;山上宿巢的老鹰听到人声,也受惊飞起来,在云霄中磔磔地鸣叫;又有像老人在山谷中边咳边笑的声音,有人说这是鹳鹤。我正心惊想要回去,忽然巨大的声音从水上发出,响着像钟鼓的声音连续不断。船夫非常害怕。我慢慢地观察,原来山脚下都是石头的洞穴和裂缝,不知它们的深浅,微微的水波涌进洞穴和裂缝,激荡撞击便产生这样的声音。船绕到两山之间,将要进入港口,有块大石头挡在水流的中央,上面可坐百来个人,中间是空的,而且有许多窟窿,把风浪吞进去又吐出来,发出窾坎镗鞳的声音,同先前噌吰的声音相互应和,好像音乐演奏。我于是笑着对苏迈说:“你知道吗 那噌吰的响声,是周景王无射钟的声音;窾坎镗鞳的响声,是魏庄子歌钟的声音。古代的人没有欺骗我啊!”

凡事不亲眼看到亲耳听到,却凭主观想像去推断它的有无,可以吗 郦道元见到和听到的,大概和我一样,但是说得不详细;士大夫终究不愿夜晚乘着小船停靠在悬崖绝壁下面,所以不能知道真相;而渔夫船工,虽然知道却又不能用文字表达。这就是石钟山得名的由来在世上没有流传下来的缘故啊。而浅陋的人,竟用斧头敲打山石的办法来寻求石钟山得名的原因,自以为得到了它的真相。我因此记下这件事,叹惜郦道元记叙的简略,讥笑李渤的浅陋。

高 一 语 文

说明:

1.整卷分为I卷、II卷,19道小题,满分120分;答卷时间为120分钟。

2.答卷请用蓝黑或黑色笔,避免书写不清而影响分数。

第Ⅰ卷 (38分)

一、基础知识(1-6题,18分,每小题3分)

1.下列加点字读音全都正确的一项是

A.匪我愆期(qiān) 溘(kè)死 窈窕(yáo) 脉脉含情(mò)

B.淇水汤汤(tāng) 侘傺(chà chì) 廿四桥(niàn) 否极泰来(fǒu)

C.奢靡(mí) 涸辙(hé) 茎叶(jīng) 庐冢(zhǒng)

D.阡陌(xiān) 契约(qiè) 相勖(xù) 潸然泪下(shān)

2.下列各组词语中,没有错别字的一项是

A.袅娜 羁旅 干躁 义愤填膺

B.斑驳 颓废 瞥见 流觞曲水

C.猗郁 婆娑 寒喧 受益非浅

D.莅临 芜杂 诬蔑 浅尝则止

3.下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是

A.《诗经》中的《卫风 氓》是一首以弃妇为题材的诗歌,该诗将弃妇的黍离之悲写得淋漓尽致、感人至深。

B. 双方无论研究方法多么不同,只要根本目标不相悖,就总有殊途同归的日子,在认识事物的过程中有这样那样的分歧是正常的

C.为了参加“红歌汇”合唱比赛,我班文娱委员精心设计了不少演唱方法,虽屡试不爽,但同学们仍旧以饱满的热情投入到排练中。

D.为使广大莘莘学子早日受益,我公司决定在吉林市区设独家连锁推广机构。

4.下列各句中,没有语病的一项是

A.《离骚》的作者是我国伟大的浪漫主义诗人屈原写的。

B.今年两会期间,代表们提出,只有走以最有效地利用资源和保护环境为基础的经济之路,提高人民的生活水平,才能实现可持续发展的目标。

C.曾记否,我与你认识的时候,还是个十来岁的少年,纯真无瑕,充满幻想。

D.王羽除了班里和学生会的工作外,还承担了校广播站“音乐不断”、“英语角”栏目主持,居然没有影响学习成绩,真让人佩服。

5.下列各组句子中,加点词的意义相同的一项是

A.贫贱有此女,始适还家门 而吾与子之所共适

B.固知一死生为虚诞 固一世之雄也

C.其叶沃若 其孰能讥之乎

D.犹不能不以之兴怀 夫夷以近,则游者众

6. 下列文学常识有误的一项是

A.《诗经》是我国最早的诗歌总集,开创了我国现实主义的诗风。可分为“风”、“雅”“颂”三部分。其中“颂”分为“周颂”“鲁颂”“商颂”,大部分是各地民间歌谣。

B.《孔雀东南飞》选自南朝徐陵编的《玉台新咏》,它是我国古代文学史上最早的一首长篇叙事诗,与《木兰辞》合称为“乐府双璧”。

C.赋讲究文采、对仗、韵律,兼具诗与散文的性质。语句上以四、六字句为主,句式错落有致并追求骈偶;内容上侧重于写景,借景抒情。

D.朱自清,现代著名散文家、诗人、学者、民主战士;毛泽东称他“表现了我们民族的英雄气概”。 其散文朴素缜密,清隽 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )沉郁、语言洗炼,极富有真情实感,为中国现代散文增添了瑰丽的色彩。

二、阅读下文,完成7—11题(20分。7-10题每题3分,11题8分)

石钟山记

苏轼

《水经》云:“彭蠡①之口有石钟山焉。”郦元②以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬③置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾④,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉⑤,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉⑥,余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲捕人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此颧鹤也。余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰⑦如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅⑧,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳⑨之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射⑩也,窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知;而渔工水师虽知而不能言,此世所以不传也。而陋者用以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

注:

①彭蠡:鄱阳湖。 ②郦元:郦道元。 ③钟磬:二者都是乐器。

④函胡:重浊而模糊;清越:清脆而响亮。桴:鼓槌。 ⑤齐安、临汝、饶、德兴,均是地名。 ⑥硿硿:硿硿地发出声响。 ⑦噌吰:钟声洪亮。

⑧罅:缝隙。 ⑨窾坎:击物之声;镗鞳:钟鼓之声。 ⑩无射:钟名。

7.请选出对加点词解释错误的一项

A.而此独以钟名 名:命名

B.余自齐安舟行适临汝 适:恰好

C.至莫夜月明 莫:通“暮”,傍晚

D.古之人不余欺也 余:第一人称代词,我

8.请选出对加点词“虽”“或”的意思判断准确的一项

(1)而渔工水师虽知而不能言 (2)虽无丝竹管弦之盛

(3)或曰此颧鹤也 (4)既其出,则或咎其欲出者

A.(1)(2)相同,(3)(4)相同。

B.(1)(2)不同,(3)(4)不同。

C.(1)(2)不同,(3)(4)相同。

D.(1)(2)相同,(3)(4)不同。

9.请选出属于石钟山得名缘由的一项是

① 微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟

② 南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇

③ 石之铿然有声者,所在皆是也

④ 于乱石间择其一二扣之,硿硿焉

⑤ 大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝

⑥ 空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声

A.①⑤⑥ B.②⑤⑥ C.②③⑤ D.③④⑤

10.请选出下面对原文内容的分析正确的一项

A.郦道元与李渤对石钟山得名的认识并不一样,郦道元认为李渤通过“得双石于潭上,扣而聆之”之举而发现的声音,到处都有,所以不能证实石钟山得名由来。

B.苏轼为了弄清山名由来,独自一人在月明之夜到了石钟山下亲自考察了那里的地形地貌,沿途中发现了得名之根本。

C.在船上,苏轼听到山上有惊起的大鹘,又看到高耸的巨石,在山谷中大笑的老人,感受到这里的神奇莫测,这也激起了他的好奇心。

D. 通过石钟山名由来之事,苏轼得出一结论:凡事不能只靠主观判断,要通过实地考察;既要有所考察发现,还要详细记载,这样才能避免以讹传讹,造成谬传事实。

11.请将文中画线句子翻译成现代汉语(8分)

(1)虽大风浪不能鸣也,而况石乎!(3分)

译文:___________________________________

(2)余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。(5分)

译文:___________________________________

第Ⅱ卷(82分)

三、完成12—13题(14分)

12.认真阅读下面这首唐诗,读后回答问题(8分)

九 日

杜 甫

重阳独酌杯中酒,抱病起登江上台。竹叶于人既无分,菊花从此不须开。

殊方日落玄猿哭,旧国霜前白雁来。弟妹萧条各何在,干戈衰谢两相催!

(1)颈联中提到“玄猿”和“白雁”,有什么作用?(5分)

答:

(2)结合尾联,简要分析这首诗表现出了作者什么样的情感。(3分)

答:

13.填空(任选3道题回答,6分)

(1)携来百侣曾游, 。恰同学少年,风华正茂; ,挥斥方遒。(毛泽东《沁园春·长沙》)

(2)其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅, 。 ,泣孤舟之嫠妇。 (苏轼《赤壁赋》)

(3) , 。开荒南野际,守拙归园田。

(陶渊明《归园田居》)

(4)绕树三匝,何枝可依? ,海不厌深。 ,天下归心。

(曹操《短歌行》)

四、阅读下文,完成14-16题。(13分)

谢 土

乔忠延

说明土地对人类的重要,其实无需任何语言,我家乡的一种民俗就可以说得清楚明白。这民俗便是:谢土。感谢土地,不是一句空话,逢年过节乡亲们都要祭祀。摆上自己舍不得吃的好食物,先敬献土地爷。土地爷,是乡亲们眼里最受尊敬的神仙。村里人不说土地神,都说土地爷。爷,是尊称,在村里只有辈分大的、威望高的,才配享受这“爷”的称呼。足见土地的地位。

土地的地位为什么高?看看神龛两边的对联就明晓了:“土能生万物 地可发千祥”。

一副通俗的对联,说透了万代相传的事理。《易经》说:“坤厚载物”。乾,为天;坤,为地。万物由土地中获得生命,互为依凭,和谐生存,岂不是“发千祥”?“生万物”、“发千祥”,还不是最大的功德?因而又说:“厚德载物”。像土地那样滋生万物,养育万物,才是这世上头等大的功德啊。

乡亲们对于土地的尊崇和敬畏自然不是这么理性的,而是感性的,是从生存的愿望出发的。在他们眼里,土地是活着所必需的,没有土地,就会断了吃食。没有吃食,怎么活得下去?所以,农人和土地的关系,是不能用人和物的关系来看待的,而是人和他命根子的关系。我记得大伙儿最喜欢用的词是:伺候。农人一年到头就是伺候庄稼。秋天收过玉米,大田坦荡开去,一览无余。你看吧,男女老少都在精心伺候土地。土地犁开不行,只虚不绵,还要耙过;耙过不行,只绵不绒,还要耱过。耱一遍再耱一遍,耱得土细如面,又绵又绒,撒一把种子进去,舒适得就像在冬阳暖照的炕头上睡大觉。把土地伺候到这个份上,虽然人累得骨头都能散了架,可这会儿才是顶受活的。受活的农人不会把笑颜挂在脸上,只是干完了农活还不离开,坐在田头,拨弄起自家的烟袋。

一代一代的农人,就这么将青春,将壮实,将晚年全都伺候了土地,直到耗干最后一滴心血无奈地倒下,被别人种进土地。这就是叶落归根,入土为安。土地供养人活着,还供养人死去。说土地是人的命根子一点也不过分。

由此回望,我对那首《游击队之歌》更是情有独钟。独钟在那句:“我们生长在这里,每一寸土地都是我们自己的。无论谁要抢占去,我们就和他拼到底!”每一寸土地都是我们自己的,是我们的命根子,是我们心灵的呐喊,是一呼百应,千应,万应,应者如云的呐喊啊!也许早有渊源。我家乡诞生过最早的诗歌《击壤歌》,先祖唱道:日出而作,日入而息,耕田而食,凿井而饮……耕田与凿井,出作与入息,都要在土地上进行,土地与人们息息相关的命运早在四五千年的歌谣里就唱了出来。

何止是保家卫国,其实在更早的时候,土地与人就凝结在一起了。不是有神话女娲造人吗?抟土真能造人?我不相信。但是我相信,没有土地就没有生命,当然也就不会有人。从这个缝隙窥视,土地就是人的生命。

文化大革命时,土地爷被赶出了庙堂,赶下了神龛,却被人们高高供奉在心目中。最能印证这神灵的就是至今还颇为流行的村俗:谢土。无论谁家盖了新房,都会毕恭毕敬地摆上祭品,虔诚地跪在地上,焚香叩首,恳求土地爷宽谅恕罪,恳请土地爷保佑平安。即使当初那些砸像毁庙最狂荡的逆子,也会双膝跪地,磕头如捣蒜。

对土地的诚敬,不仅仅是谢土,是从早于谢土的“破土”就体现出来的。一块土地,或是盖房子,或是修道路,哪怕是在上头盘个做饭的炉子,只要是不让它再长花草五谷,那就是对土地的破坏。这破坏就被人们视为“破土”。破土无疑就是罪过,破土的人无疑就是罪人。因而,动工前非举行个破土仪式不可。先前我不理解,为什么要用鸡血、马血破土奠基,制造惨烈。何必弄得这么血色恐怖?后来领悟了,那血淋淋被宰的何止是鸡?何止是马?是土地,是土地在迸溅鲜血!宰杀土地,无异于宰杀人们赖以生存的命根子。割断了生存的命根子,那倒下的就不是土地,就不是鸡和马,而是人类自己。

谢土,在我看,是人们对自己最严厉的警示。

14.下列对文中有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(4分)

A. 乡亲们对土地非常尊崇和敬畏,因为他们有“土能生万物 地可发千祥”的理性认知。

B.“谢土”表现了人对土地的诚敬,“破土”也能够体现出来,而且比“谢土”更早。

C. 文化大革命时期,有形的土地爷被赶下了神龛,无形的神灵却被人们高高供奉在心目中,但是破坏者从未有过这种虔诚。

D. 在作者看来,一方土地养育了一方人,土地是人的命根子,没有土地就没有生命。

E.这篇文章以“谢土”这一民俗切入,从历史、文化等层面剖析土地对人类的重要意义,详写文化中的土地,略写历史中的土地,详略得当,恰到好处。

15.第五段划线句“大伙儿最喜欢用的词是:伺候。农人一年到头就是伺候庄稼。”你如何理解这里的“伺候”?(5分)

答:

16.本文的题目是“谢土”,结合全文谈谈你对其内涵的理解?(4分)

答:

五、语言文字运用(5分)

17.仿照所给句子的格式,补写一组句子,使它们构成排比句,并保持句意的一致性。(3分)

青春是一道美丽的彩虹,有绚丽的色彩,妩媚的身姿;

, , ;

青春是一段多彩的生活,有会心的微笑,真诚的鼓励。

18.请任选一题,写出上联或下联。(2分)

(1)上联:山羊上山,山碰山羊角。

下联: , 。

(2)上联:怀揣大学美梦迎接新年号角,

下联: 。

六、作文(50分)

19.请以“ 的日子里”为题,写一篇800字以上的记叙文。

要求:将题目补充完整;要凸显真实感受,注意叙事要有完整清晰,注意灵活运用各种描写手法;不要出现真实姓名;书写要规范,工整清晰,每一个错别字扣一分,重复不计。

命题、校对: 李薇 修海霞 李玲 田立辉

吉林市普通高中2011-2012学年度上学期期末教学质量检测

高一语文 参考答案及评分标准

1.C[ A窈窕(yǎo)B淇水汤汤(shāng)否极泰来(pǐ)D阡陌(qiān) 契约(qì)]

2.B(A干燥 C 寒暄、受益匪浅D 浅尝辄止)

3.B(A对象误用,国破家亡之痛;B殊途同归:通过不同的途径,到达同一个目的地。比喻采取不同的方法而得到相同的结果;C望文生义,屡次实验都没有差错;D莘莘,众多的样子。“莘莘学子”整个词语是指众多的学生,因此前面不能再用“广大”来修饰)

4.B(A杂糅;C有歧义,到底是我十来岁,还是你十来岁;D成分残缺,“承担”缺少宾语中心语,可在“主持”后加“的工作”,“居然没有影响学习成绩”缺主语,可在前面加上“这些工作”之类的主语)

5.B(适:出嫁/享有。固:本来/本来。其:它的/难道。以:因/而)

6.A(“风”指“十五国风”,大都是各地民间歌谣;颂,宗庙祭祀的乐歌)

7.B(动词,到)

8.A(虽:虽然,转折连词;或:有的人,代词)

9. A(②李渤之举,作者否认;③作者借此否定李渤之说;④寺僧之举,作者也是否定的)10.D(A二人没有肯定否定之实,是作者否定李渤之说;B是与长子苏迈一同前往;C“看到老人”、“激起好奇心”错)

11.(8分。建议:采分点正确就赋给该点之分)(1)即使大风大浪也不能使它发出声响,何况是石头呢!(3分。“虽”“鸣”各1分,句意1分)

(2)我因此记下这件事,叹惜郦道元记叙的简略,讥笑李渤的浅陋。(5分。“余”“是以”“简”“陋”各1分,句意1分)

12.(8分)(1)“玄猿”——他乡日暮,一声声黑猿的啼鸣,凄清哀怨(写出意象特点得1分),诗人漂泊异地,思乡情浓,难免泪下沾襟(写出情感特点的1分)。 “白雁”—— 霜天秋晚,白雁南来(写出意象特点得1分),更容易触发诗人思亲怀乡的感情(写出情感特点得1分)。用他乡和故园的物候作对照,自然地透露了诗人内心的隐秘:乡愁撩人啊!(写出作用得1分,共5分)

(2)(共3分)尾联以佳节思亲作结,遥怜弟妹,寄托飘零寥落之感(1分)。上句由雁来想起了弟妹音信茫然;下句哀叹自己身遭战乱,衰老多病(1分)。诗人一边诅咒“干戈”象逼命似的接连发生,一边惋惜岁月不停地催人走向死亡,对造成生活悲剧的根源——“干戈”,发泄出更多的不满情绪。这正是诗人伤时忧国的思想感情的直接流露(1分)。

13.(6分。任选3道题回答,错、漏、多一字该空不得分)

(1)忆往昔峥嵘岁月稠,书生意气(2)不绝如缕,舞幽壑之潜蛟(3)羁鸟恋旧林,池鱼思故渊(4)山不厌高,周公吐哺

14.BD(A原文“乡亲们对于土地的尊崇和敬畏自然不是这么理性的,而是感性的,是从生存的愿望出发的。在他们眼里,土地是活着所必需的,没有土地,就会断了吃食。没有吃食,怎么活得下去?”B原文“对土地的诚敬,不仅仅是谢土,是从早于谢土的“破土”就体现出来的。”C“即使当初那些砸像毁庙最狂荡的逆子,也会双膝跪地,磕头如捣蒜。”D原文“但是我相信,没有土地就没有生命,当然也就不会有人。从这个缝隙窥视,土地就是人的生命。”E关于文章中“历史”与“文化”的土地描述,从开始到结尾都是并行的,无法准确区分详略程度)

15.(1)“伺候”体现了农人从生存愿望出发对土地尊崇和敬畏的态度。(1分)

(2)文中的一系列动作,能看出农人精心伺候土地,把土地当成有灵性的对象。“犁开,耙过,耱过,耱一遍再耱一遍。”(2分)

(3)人和土地的关系是人和他命根子的关系,伺候土地就相当于维持生命。土地供养人活着,还供养人死去,她值得一代一代的农人将全部都用来伺候她。(2分)

16. (1)以一种民俗为题,说明土地的地位极高,对人类很重要。土地是农民的命根子,从古至今,土地给人们的生存提供物质保障。(2分)

(2)不仅物质保障让人们对土地尊崇和敬畏,而且土地具有深厚的历史和文化底蕴,“谢土”反映了强烈的地根意识,在作者看来也是人类对自己最严厉的警示,在当今社会有现实意义。

17.(3分。每句1分,要语意一致)参考:青春是一首动听的歌曲,有优美的旋律,昂扬的气息

18.(3分)参考:(1)水牛下水,水淹水牛鼻。或:水牛下水,水没水牛腰。或:水牛下水,水浸水牛头。

(2)彰显青春活力挥洒苦涩汗水。【推荐赏析:若有恒何必三更眠五更起,最无益莫过一日曝十日寒。(明代学者胡有仁)贵有恒何必三更起五更睡,最无益只怕一日曝十日寒。(毛泽东改写)】

19.作文(50分) 一般在35-42分间浮动,未将题目补充完整者,在应得分内扣除2分。作文赋分标准——分七个等级:

①言辞不道德、偏激者,按0分处理;②只写标题,5分;③未形成完整文章者,只写二三百字,25分以下;如果相对完整,达到500字以上,可以按及格文章处理30-32分;④抄袭文、跑题文差者25分;⑤跑题文较好者、不跑题没特色文,分数30分,向上浮动不超5分;⑥较成型,叙事完整,能注重描写,主题明了,稍有瑕疵者,分数42分,上下浮动3分;⑦特色文章(只要具备以下特征之一的),构思新颖:叙事有波澜且描写精彩,语言畅美,45分,上浮2分。

参考译文:《水经》说:“鄱阳湖口有石钟山。”郦道元认为下面对着深潭,微风鼓动波浪,水和石互相碰撞,发出的声音好像大钟一般。这个说法,人们常常怀疑它。如果现在把钟磬放在水中,即使大风大浪也不能使它发出声响,何况是石头呢!到了唐代,李渤才去探寻它的遗迹,在深潭边找到两块山石,敲打它们,听它们的声音。南边那块的声音重浊而模糊,北边那块的声音清脆而响亮,鼓槌停止敲击,声音还在传扬,余音慢慢地消失。他自己认为找到石钟山命名的原因了。但是这个说法,我更加怀疑它。山石被敲打时铿锵作响,到处都这样,可是唯独这座山用钟来命名,为什么呢

元丰七年六月丁丑日,我从齐安坐船到临汝去,大儿子苏迈将要去就任饶州德兴县的县尉,我送他到湖口,因而能够观察这座称为“石钟”的山。庙里的和尚叫小孩拿着斧头,在乱石中间选一两处敲打它,发出硿硿的响声,我本来就觉得可笑,并不相信。到了晚上,月光明亮,我独自和苏迈坐着小船来到绝壁下面。巨大的山石在旁边耸立着,高达千尺,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地要向人扑过来;山上宿巢的老鹰听到人声,也受惊飞起来,在云霄中磔磔地鸣叫;又有像老人在山谷中边咳边笑的声音,有人说这是鹳鹤。我正心惊想要回去,忽然巨大的声音从水上发出,响着像钟鼓的声音连续不断。船夫非常害怕。我慢慢地观察,原来山脚下都是石头的洞穴和裂缝,不知它们的深浅,微微的水波涌进洞穴和裂缝,激荡撞击便产生这样的声音。船绕到两山之间,将要进入港口,有块大石头挡在水流的中央,上面可坐百来个人,中间是空的,而且有许多窟窿,把风浪吞进去又吐出来,发出窾坎镗鞳的声音,同先前噌吰的声音相互应和,好像音乐演奏。我于是笑着对苏迈说:“你知道吗 那噌吰的响声,是周景王无射钟的声音;窾坎镗鞳的响声,是魏庄子歌钟的声音。古代的人没有欺骗我啊!”

凡事不亲眼看到亲耳听到,却凭主观想像去推断它的有无,可以吗 郦道元见到和听到的,大概和我一样,但是说得不详细;士大夫终究不愿夜晚乘着小船停靠在悬崖绝壁下面,所以不能知道真相;而渔夫船工,虽然知道却又不能用文字表达。这就是石钟山得名的由来在世上没有流传下来的缘故啊。而浅陋的人,竟用斧头敲打山石的办法来寻求石钟山得名的原因,自以为得到了它的真相。我因此记下这件事,叹惜郦道元记叙的简略,讥笑李渤的浅陋。

同课章节目录