古代诗歌专题一 读懂古代诗歌 解答技巧归纳+练习—2021届高考语文二轮复习

文档属性

| 名称 | 古代诗歌专题一 读懂古代诗歌 解答技巧归纳+练习—2021届高考语文二轮复习 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 40.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-24 20:23:15 | ||

图片预览

文档简介

古代诗歌阅读学案

第一节 读懂古诗

【鉴赏指导】

“人间随处有诗意,千年至美莫如诗。”古诗歌是高度凝练的文字,是作者发挥想象并浓缩在心中的一幅至美图画,一字浓缩数语,一句就是一个场景。因此,读懂古诗歌,须字斟句酌,善于想象,不可操之过急,浮于表层,不求甚解地盲目去做题。无论是平时的训练,还是在考场上,读懂诗是做对题的前提,读是第一位的,具体到每一首诗,应坚持从“四角度”入手,明确诗歌通大意。

角度一、明标题。

标题是诗歌内容和形式等信息的丰富载体,是我们理解诗歌的重要切入点。标题蕴含的信息可以从以下几方面来“读”:

①“读”标题揭示的写作时间、地点、对象、事件、主旨;②“读”标题交代的写作缘由或目的;③“读”标题暗含的情感或奠定的作品感情基调;④“读”标题揭示的作品线索;⑤“读”标题表明的诗歌题材;⑥“读”标题暗示的诗歌的意境及表达技巧。

抓住标题这一切入点,了解其蕴含的信息,有助于我们理解诗歌的内涵。如《送元二使安西》是送别诗,应有离情别绪在诗中体现,而《山坡羊·潼关怀古》则提示诗歌是怀古咏史诗。

角度二、看作者。

要真正读懂一首诗歌,必须“知人论世”。“知人论世”就是说要了解作者的思想性格、生活经历、风格流派及其创作诗歌的时代背景、目的等。读诗歌时,必须注意作者的遭遇、境况,注意作者所处朝代的国势、朝政等方面的问题。知道了人与世,才能准确把握诗歌的思想感情。这方面的信息有的诗歌考题会提供相关的注释;有的属于名家名篇,则不再加注释,需要从平时积累的知识中回忆提取。如,陶渊明淡泊名利,诗风恬淡;杜甫忧国忧民,诗风沉郁;李白傲岸不群,诗风潇洒;辛弃疾、陆游、文天祥国难当头,忧心如焚、慷慨悲壮。王维的多才多艺,能诗,又精通书画和音乐,决定了他的诗的风格为“诗中有画,画中有诗”;信奉佛教,决定了他后期对现实的漠不关心。再如,苏轼思想复杂,儒释道三种思想既矛盾又统一地渗透到他世界观的各个方面,决定他多次被贬仍能表现出豁达、乐观的精神境界。

在“知人论世”时要注意:

1.诗人不同,诗风各异。如李白——豪放飘逸(壮美、丰富多彩、变化万千、雄伟瑰丽、奔放豪迈),如“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”。杜甫——沉郁顿挫(情感的深厚、浓郁、忧愤、蕴藉,语意的顿挫),如“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”。

2.境遇不同,诗情有别。如李清照前期与后期的作品就不同,如《如梦令》(常记溪亭日暮)和《声声慢》(寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚)所表达的情感明显不同。

3.时代不同,精神迥异。同为边塞诗,唐朝的与宋朝的就不同。王昌龄的《从军行》(青海长云暗雪山)传达出的是豪迈和勇敢,陆游的《书愤》(早岁那知世事艰)传达出的是愤懑和痛苦。

角度三、析注释。

注释往往暗示着重要信息,一定要仔细审读。诗歌注释蕴含的信息是多方面的:

①介绍写作背景→暗示本诗的思想主旨;

②介绍作者→暗示本诗的思想情感或写作风格;

③介绍疑难词语、地名→帮助读懂诗句;

④介绍相关诗句→暗示本诗的用典或意境;

⑤提供与“此诗作于作者贬官(或流放)之际”类似的注解→与诗人仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂等情感有关。

角度四、读正文。

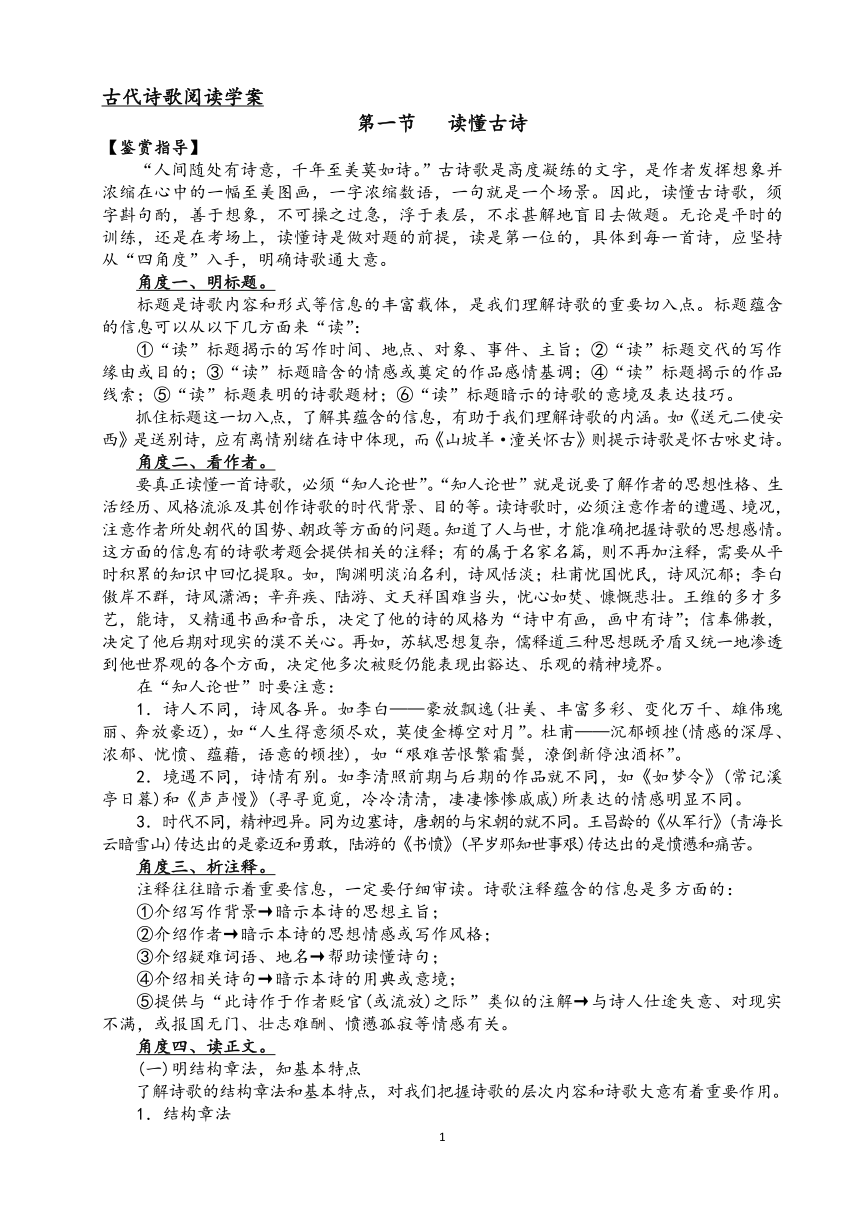

(一)明结构章法,知基本特点

了解诗歌的结构章法和基本特点,对我们把握诗歌的层次内容和诗歌大意有着重要作用。

1.结构章法

诗

词

2.基本特点:情景结合

(1)前后内容(即写景与抒情)是对应一致的,如乐景写乐情,哀景写哀情。

(2)前后内容(即写景与抒情)是相关、相反、相衬的,形成虚实相衬的关系,如乐景衬哀情等。

(二)抓意象

“意”,就是作者的思想、情感、意念。“象”,就是物象、形象。“意象”就是意中之象,是客观物象经过作者的感情活动而创造出来的独特形象。

意象在表达诗歌情感上的作用主要有两种:

第一,渲染气氛,营造意境。

意境是作者的主观情思与客观景物相交融而创造出来的浑然一体的艺术境界。意境的产生离不开意象,当众多的意象组合在一起,或借景抒情,或寓情于景,这些意象就能创造出与其特征相符的气氛和意境,读者也会有身临其境的感觉。

第二,寓情于景,情景交融。

在古代诗歌创作中,作者习惯于将内心情感融入意象之中而不直接表达,这就产生了含蓄蕴藉的艺术效果,读者含英咀华,自然也受到了艺术上的熏陶感染,获得精神上的审美愉悦。此时,意象不仅仅是客观的景物,而且渗透着作者的情感。

(三)抓用典

典故,指诗歌中运用的含有古代故事或有来历出处的词语。运用典故的目的,不外乎作者的自比、反比和类比。读懂典故,最重要的就是要将典故所蕴含的思想内容与诗歌要表达的主旨联系起来思考,这样才能体会出用典的妙处。(典故大多会在“注释”中说明,以便考生理解)

(四)抓关键词

中国古典诗歌大都篇幅短小,语言高度凝练、概括、含蓄而有跳跃性。因此,读诗歌不能匆匆一扫而过,而应一个字一个字地品读,抓住诗歌中的关键词句,边读边想其意,

力求还原诗歌画面,迅速定位情感基调。

(五)抓“诗家语”

“诗家语”是作者为了表情达意的需要和诗歌格律的要求对诗歌的语言所做的变形处理。古典诗歌是如何对语言做变形处理的呢?

1.特殊句法

技巧 阐释

省略成分 古代诗歌句子中的主、谓、宾皆可省略

倒装结构 古代诗歌中,诗人为了对偶、押韵、表情达意等需要,往往对正常语序进行调整。如“千古江山,英雄无觅孙仲谋处”,正常语序应为“千古江山,无处觅英雄孙仲谋”

2.词类活用

古代诗歌中一些词的词性发生改变,有时具有化腐朽为神奇的功效。名词、形容词、数词活用为动词,形容词、动词活用为名词,名词作状语,使动用法,意动用法等,在古代诗歌中很常见。

分类 教材典例 阐释

名词活用作动词 锦帽貂裘,千骑卷平冈。(苏轼《江城子·密州出猎》) “锦帽貂裘”等于说“戴锦帽”“穿貂裘”,这是名词活用作动词。

名词活用作形容词 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》) “春”,名词活用作形容词,意为“茂盛的”。在沉船的旁边千帆竞发,在病树的前头有众多茂盛的树木。

形容词活用作名词 贫贱有此女,始适还家门。(《孔雀东南飞》) “贫贱”,形容词活用作名词,意为“贫贱之家”。贫贱之家有这样一个女子,刚出嫁就被休回娘家。

形容词的使动用法 春风又绿江南岸,明月何时照我还?(王安石《泊船瓜洲》) “绿”,使动用法,意为“使……绿”。春风又使大江南岸变绿了,天上的明月呀,你什么时候才能照着我回家呢?

形容词的意动用法 天意怜幽草,人间重晚晴。(李商隐《晚晴》) “重”,意动用法,意为“以……为重”。苍天有意怜爱生长在幽暗之地的小草,人世间更以晚晴为重。

名词作状语 樯橹灰飞烟灭。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》) “灰”“烟”名词作状语,意为“像灰尘一样、像烟雾一样”。曹操的水军像灰尘、烟雾一样飞散消失了。

3.互文见义

概念 理解方法 教材典例

“互文”指古代诗歌中的相邻句子所用的某些词语(一般是在前后句对应的位置上)互相补充,结合起来表达一个完整的意思,是古汉语中一种特殊的修辞手法。 理解互文时,必须把上下句中对应的词语结合起来思考,领悟其在语意上互相补充、彼此映衬等作用,这样才能在语意上真正弄懂其原意。 如杜牧《泊秦淮》中的“烟笼寒水月笼沙”,其意思应是“烟气、月光笼罩着凄凉寒冷的秦淮河水及水边的沙滩”。

【过关训练】

一、(2021·八省联考) 阅读下面这首唐诗,完成 1?2 题。

幽州新岁作 张说

去岁荆南梅似雪,今年蓟北雪如梅。

共知人事何常定,且喜年华去复来。

边镇戍歌连夜动,京城燎火彻明开,

遥遥西向长安日,愿上南山寿一杯。

1. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联分别写两地物候,以雪喻梅,又以梅喻雪,循环往复,颇有意趣。

B. 诗人慨叹人事无常,不能自主,但面对新春去而复来,还是感到欣慰。

C. 颈联写新年伊始,普天同庆,不论京都边塞,全都洋溢着欢乐的气氛。

D. 诗人暗自祝祷,待到重返长安的那一天,必将把酒尽欢,为自己上寿。

1. D【“为自己上寿”理解错误。尾联的意思是向西遥望长安,希望回到朝廷,献酒于君王,祝他寿比南山。“长安日”中的“日”暗指皇帝,因此是为君王上寿而不是自己。】

2. 请简要概括这首诗所表达的思想感情。

2. ①通过描写景物、气候的变易,抒发对南北流徙、时光荏苒的感慨,喜中寓悲;②诗人身在边关,心系朝廷,渴望能早日回到长安。(评分参考:每答出一点给3分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。)

二、(2020·黄石二中高三月考)阅读下面这首诗,完成3~4题。

赤 壁 杜庠

水军东下本雄图,千里长江隘舳舻。

诸葛心中空有汉,曹瞒眼里已无吴。

兵销炬影东风猛,梦断箫声夜月孤。

过此不堪回首处,荒矶鸥鸟满烟芜。

【注】杜庠:明朝诗人。任知县不久被罢归;不得志,放情诗酒。

3.下列对本诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联开篇以惊人的笔力写出了曹军以泰山压卵之势顺江而下、睥睨一切的气焰和威势;“本”字则暗示了其骄兵必败、“雄图”终将化为泡影的结局。

B.颔联分述诸葛亮和曹操两个历史人物;“心中空有汉” 是说,诸葛亮无人可用,蜀汉早已空虚,不堪一击;“眼里已无吴”句写曹操的狂妄轻敌。

C.“兵销炬影东风猛”所写内容与苏轼所写“樯橹灰飞烟灭”词句同说一事;杜诗用此句写曹军的失败,为作者抒发历史沧桑之情作铺垫。

D.“梦断”“箫声”“夜月”的意象由苏轼《前赤壁赋》化出,写作者联想到苏轼泛舟赤壁的遗事,蕴含着怅惘之情,诗境也由粗犷转为凄清。

3.B【 B项,“心中空有汉”错误,汉朝将亡,诸葛亮竭尽才智,却徒劳无功,无法实现复兴汉室的抱负。】

4.请结合全诗,从景与情的角度赏析尾联。

4.不堪回首”句直抒胸臆:伤感于一世之雄的曹操、足智多谋的诸葛亮、雄姿英发的周郎以及那月夜泛舟、临风吹箫的苏轼和客子,早已随历史而逝(“而今安在哉”)!“荒矶鸥鸟满烟芜”句以景结情(或借景抒情):“荒矶鸥鸟”、 衰草寒烟写出了现实的荒凉,委婉表达了诗人抚今追昔、仕途失意的感慨与人生短暂渺小、宇宙苍凉的感叹。

三、(2020·山东莱州一中月考)阅读下面这首诗,完成5~6题。

和裴迪登蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄[注] 杜甫

东阁官梅动诗兴,还如何逊在扬州。

此时对雪遥相忆,送客逢春可自由?

幸不折来伤岁暮,若为看去乱乡愁。

江边一树垂垂发,朝夕催人自白头。

【注】本诗作于唐肃宗上元元年末,当时安史叛军气势正盛,国事艰难。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.裴迪送客时看到早梅开放,想念杜甫并寄赠一首诗,本诗是杜甫对裴迪的答谢之作。

B.首联将裴迪与何逊相比,赞美裴迪的咏早梅诗,表达对裴迪和他所赠之诗的推崇。

C.颔联紧承“动诗兴”,具体写裴迪送客的情形,寄寓了作者对裴迪没有自由的同情。

D.颈联表达庆幸之意,庆幸裴迪没有折梅寄来,要不然诗人面对折梅一定会感慨万千。

5.C【C项,“寄寓了作者对裴迪没有自由的同情”错误,诗歌颔联是说在这样的时候,单是看到飞雪就会想起故人,思念不已,何况你去东亭送客,更何况又遭遇到那恼人的梅花,要你不想起我,不思念我,那怎么可能?所以,颔联表达的是与故人心心相印的情谊以及对故人的思念之情。】

6.尾联中说“朝夕催人自白头”,是什么催诗人“白头”的?请结合全诗简要分析。

6.①思念友人。从诗歌的颔联可以看出诗人对友人的思念之情。②暮年之伤。诗人由“伤岁暮”而引发人到暮年的感伤。③思乡之愁。诗人唯恐梅花会引发乡愁,实际上表达了自己羁旅思乡的愁绪。④忧国忧民。国家正处于战乱的困境,诗人面对动荡的现实感伤时世,忧国忧民。

1

第一节 读懂古诗

【鉴赏指导】

“人间随处有诗意,千年至美莫如诗。”古诗歌是高度凝练的文字,是作者发挥想象并浓缩在心中的一幅至美图画,一字浓缩数语,一句就是一个场景。因此,读懂古诗歌,须字斟句酌,善于想象,不可操之过急,浮于表层,不求甚解地盲目去做题。无论是平时的训练,还是在考场上,读懂诗是做对题的前提,读是第一位的,具体到每一首诗,应坚持从“四角度”入手,明确诗歌通大意。

角度一、明标题。

标题是诗歌内容和形式等信息的丰富载体,是我们理解诗歌的重要切入点。标题蕴含的信息可以从以下几方面来“读”:

①“读”标题揭示的写作时间、地点、对象、事件、主旨;②“读”标题交代的写作缘由或目的;③“读”标题暗含的情感或奠定的作品感情基调;④“读”标题揭示的作品线索;⑤“读”标题表明的诗歌题材;⑥“读”标题暗示的诗歌的意境及表达技巧。

抓住标题这一切入点,了解其蕴含的信息,有助于我们理解诗歌的内涵。如《送元二使安西》是送别诗,应有离情别绪在诗中体现,而《山坡羊·潼关怀古》则提示诗歌是怀古咏史诗。

角度二、看作者。

要真正读懂一首诗歌,必须“知人论世”。“知人论世”就是说要了解作者的思想性格、生活经历、风格流派及其创作诗歌的时代背景、目的等。读诗歌时,必须注意作者的遭遇、境况,注意作者所处朝代的国势、朝政等方面的问题。知道了人与世,才能准确把握诗歌的思想感情。这方面的信息有的诗歌考题会提供相关的注释;有的属于名家名篇,则不再加注释,需要从平时积累的知识中回忆提取。如,陶渊明淡泊名利,诗风恬淡;杜甫忧国忧民,诗风沉郁;李白傲岸不群,诗风潇洒;辛弃疾、陆游、文天祥国难当头,忧心如焚、慷慨悲壮。王维的多才多艺,能诗,又精通书画和音乐,决定了他的诗的风格为“诗中有画,画中有诗”;信奉佛教,决定了他后期对现实的漠不关心。再如,苏轼思想复杂,儒释道三种思想既矛盾又统一地渗透到他世界观的各个方面,决定他多次被贬仍能表现出豁达、乐观的精神境界。

在“知人论世”时要注意:

1.诗人不同,诗风各异。如李白——豪放飘逸(壮美、丰富多彩、变化万千、雄伟瑰丽、奔放豪迈),如“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”。杜甫——沉郁顿挫(情感的深厚、浓郁、忧愤、蕴藉,语意的顿挫),如“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”。

2.境遇不同,诗情有别。如李清照前期与后期的作品就不同,如《如梦令》(常记溪亭日暮)和《声声慢》(寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚)所表达的情感明显不同。

3.时代不同,精神迥异。同为边塞诗,唐朝的与宋朝的就不同。王昌龄的《从军行》(青海长云暗雪山)传达出的是豪迈和勇敢,陆游的《书愤》(早岁那知世事艰)传达出的是愤懑和痛苦。

角度三、析注释。

注释往往暗示着重要信息,一定要仔细审读。诗歌注释蕴含的信息是多方面的:

①介绍写作背景→暗示本诗的思想主旨;

②介绍作者→暗示本诗的思想情感或写作风格;

③介绍疑难词语、地名→帮助读懂诗句;

④介绍相关诗句→暗示本诗的用典或意境;

⑤提供与“此诗作于作者贬官(或流放)之际”类似的注解→与诗人仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂等情感有关。

角度四、读正文。

(一)明结构章法,知基本特点

了解诗歌的结构章法和基本特点,对我们把握诗歌的层次内容和诗歌大意有着重要作用。

1.结构章法

诗

词

2.基本特点:情景结合

(1)前后内容(即写景与抒情)是对应一致的,如乐景写乐情,哀景写哀情。

(2)前后内容(即写景与抒情)是相关、相反、相衬的,形成虚实相衬的关系,如乐景衬哀情等。

(二)抓意象

“意”,就是作者的思想、情感、意念。“象”,就是物象、形象。“意象”就是意中之象,是客观物象经过作者的感情活动而创造出来的独特形象。

意象在表达诗歌情感上的作用主要有两种:

第一,渲染气氛,营造意境。

意境是作者的主观情思与客观景物相交融而创造出来的浑然一体的艺术境界。意境的产生离不开意象,当众多的意象组合在一起,或借景抒情,或寓情于景,这些意象就能创造出与其特征相符的气氛和意境,读者也会有身临其境的感觉。

第二,寓情于景,情景交融。

在古代诗歌创作中,作者习惯于将内心情感融入意象之中而不直接表达,这就产生了含蓄蕴藉的艺术效果,读者含英咀华,自然也受到了艺术上的熏陶感染,获得精神上的审美愉悦。此时,意象不仅仅是客观的景物,而且渗透着作者的情感。

(三)抓用典

典故,指诗歌中运用的含有古代故事或有来历出处的词语。运用典故的目的,不外乎作者的自比、反比和类比。读懂典故,最重要的就是要将典故所蕴含的思想内容与诗歌要表达的主旨联系起来思考,这样才能体会出用典的妙处。(典故大多会在“注释”中说明,以便考生理解)

(四)抓关键词

中国古典诗歌大都篇幅短小,语言高度凝练、概括、含蓄而有跳跃性。因此,读诗歌不能匆匆一扫而过,而应一个字一个字地品读,抓住诗歌中的关键词句,边读边想其意,

力求还原诗歌画面,迅速定位情感基调。

(五)抓“诗家语”

“诗家语”是作者为了表情达意的需要和诗歌格律的要求对诗歌的语言所做的变形处理。古典诗歌是如何对语言做变形处理的呢?

1.特殊句法

技巧 阐释

省略成分 古代诗歌句子中的主、谓、宾皆可省略

倒装结构 古代诗歌中,诗人为了对偶、押韵、表情达意等需要,往往对正常语序进行调整。如“千古江山,英雄无觅孙仲谋处”,正常语序应为“千古江山,无处觅英雄孙仲谋”

2.词类活用

古代诗歌中一些词的词性发生改变,有时具有化腐朽为神奇的功效。名词、形容词、数词活用为动词,形容词、动词活用为名词,名词作状语,使动用法,意动用法等,在古代诗歌中很常见。

分类 教材典例 阐释

名词活用作动词 锦帽貂裘,千骑卷平冈。(苏轼《江城子·密州出猎》) “锦帽貂裘”等于说“戴锦帽”“穿貂裘”,这是名词活用作动词。

名词活用作形容词 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》) “春”,名词活用作形容词,意为“茂盛的”。在沉船的旁边千帆竞发,在病树的前头有众多茂盛的树木。

形容词活用作名词 贫贱有此女,始适还家门。(《孔雀东南飞》) “贫贱”,形容词活用作名词,意为“贫贱之家”。贫贱之家有这样一个女子,刚出嫁就被休回娘家。

形容词的使动用法 春风又绿江南岸,明月何时照我还?(王安石《泊船瓜洲》) “绿”,使动用法,意为“使……绿”。春风又使大江南岸变绿了,天上的明月呀,你什么时候才能照着我回家呢?

形容词的意动用法 天意怜幽草,人间重晚晴。(李商隐《晚晴》) “重”,意动用法,意为“以……为重”。苍天有意怜爱生长在幽暗之地的小草,人世间更以晚晴为重。

名词作状语 樯橹灰飞烟灭。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》) “灰”“烟”名词作状语,意为“像灰尘一样、像烟雾一样”。曹操的水军像灰尘、烟雾一样飞散消失了。

3.互文见义

概念 理解方法 教材典例

“互文”指古代诗歌中的相邻句子所用的某些词语(一般是在前后句对应的位置上)互相补充,结合起来表达一个完整的意思,是古汉语中一种特殊的修辞手法。 理解互文时,必须把上下句中对应的词语结合起来思考,领悟其在语意上互相补充、彼此映衬等作用,这样才能在语意上真正弄懂其原意。 如杜牧《泊秦淮》中的“烟笼寒水月笼沙”,其意思应是“烟气、月光笼罩着凄凉寒冷的秦淮河水及水边的沙滩”。

【过关训练】

一、(2021·八省联考) 阅读下面这首唐诗,完成 1?2 题。

幽州新岁作 张说

去岁荆南梅似雪,今年蓟北雪如梅。

共知人事何常定,且喜年华去复来。

边镇戍歌连夜动,京城燎火彻明开,

遥遥西向长安日,愿上南山寿一杯。

1. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联分别写两地物候,以雪喻梅,又以梅喻雪,循环往复,颇有意趣。

B. 诗人慨叹人事无常,不能自主,但面对新春去而复来,还是感到欣慰。

C. 颈联写新年伊始,普天同庆,不论京都边塞,全都洋溢着欢乐的气氛。

D. 诗人暗自祝祷,待到重返长安的那一天,必将把酒尽欢,为自己上寿。

1. D【“为自己上寿”理解错误。尾联的意思是向西遥望长安,希望回到朝廷,献酒于君王,祝他寿比南山。“长安日”中的“日”暗指皇帝,因此是为君王上寿而不是自己。】

2. 请简要概括这首诗所表达的思想感情。

2. ①通过描写景物、气候的变易,抒发对南北流徙、时光荏苒的感慨,喜中寓悲;②诗人身在边关,心系朝廷,渴望能早日回到长安。(评分参考:每答出一点给3分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。)

二、(2020·黄石二中高三月考)阅读下面这首诗,完成3~4题。

赤 壁 杜庠

水军东下本雄图,千里长江隘舳舻。

诸葛心中空有汉,曹瞒眼里已无吴。

兵销炬影东风猛,梦断箫声夜月孤。

过此不堪回首处,荒矶鸥鸟满烟芜。

【注】杜庠:明朝诗人。任知县不久被罢归;不得志,放情诗酒。

3.下列对本诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联开篇以惊人的笔力写出了曹军以泰山压卵之势顺江而下、睥睨一切的气焰和威势;“本”字则暗示了其骄兵必败、“雄图”终将化为泡影的结局。

B.颔联分述诸葛亮和曹操两个历史人物;“心中空有汉” 是说,诸葛亮无人可用,蜀汉早已空虚,不堪一击;“眼里已无吴”句写曹操的狂妄轻敌。

C.“兵销炬影东风猛”所写内容与苏轼所写“樯橹灰飞烟灭”词句同说一事;杜诗用此句写曹军的失败,为作者抒发历史沧桑之情作铺垫。

D.“梦断”“箫声”“夜月”的意象由苏轼《前赤壁赋》化出,写作者联想到苏轼泛舟赤壁的遗事,蕴含着怅惘之情,诗境也由粗犷转为凄清。

3.B【 B项,“心中空有汉”错误,汉朝将亡,诸葛亮竭尽才智,却徒劳无功,无法实现复兴汉室的抱负。】

4.请结合全诗,从景与情的角度赏析尾联。

4.不堪回首”句直抒胸臆:伤感于一世之雄的曹操、足智多谋的诸葛亮、雄姿英发的周郎以及那月夜泛舟、临风吹箫的苏轼和客子,早已随历史而逝(“而今安在哉”)!“荒矶鸥鸟满烟芜”句以景结情(或借景抒情):“荒矶鸥鸟”、 衰草寒烟写出了现实的荒凉,委婉表达了诗人抚今追昔、仕途失意的感慨与人生短暂渺小、宇宙苍凉的感叹。

三、(2020·山东莱州一中月考)阅读下面这首诗,完成5~6题。

和裴迪登蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄[注] 杜甫

东阁官梅动诗兴,还如何逊在扬州。

此时对雪遥相忆,送客逢春可自由?

幸不折来伤岁暮,若为看去乱乡愁。

江边一树垂垂发,朝夕催人自白头。

【注】本诗作于唐肃宗上元元年末,当时安史叛军气势正盛,国事艰难。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.裴迪送客时看到早梅开放,想念杜甫并寄赠一首诗,本诗是杜甫对裴迪的答谢之作。

B.首联将裴迪与何逊相比,赞美裴迪的咏早梅诗,表达对裴迪和他所赠之诗的推崇。

C.颔联紧承“动诗兴”,具体写裴迪送客的情形,寄寓了作者对裴迪没有自由的同情。

D.颈联表达庆幸之意,庆幸裴迪没有折梅寄来,要不然诗人面对折梅一定会感慨万千。

5.C【C项,“寄寓了作者对裴迪没有自由的同情”错误,诗歌颔联是说在这样的时候,单是看到飞雪就会想起故人,思念不已,何况你去东亭送客,更何况又遭遇到那恼人的梅花,要你不想起我,不思念我,那怎么可能?所以,颔联表达的是与故人心心相印的情谊以及对故人的思念之情。】

6.尾联中说“朝夕催人自白头”,是什么催诗人“白头”的?请结合全诗简要分析。

6.①思念友人。从诗歌的颔联可以看出诗人对友人的思念之情。②暮年之伤。诗人由“伤岁暮”而引发人到暮年的感伤。③思乡之愁。诗人唯恐梅花会引发乡愁,实际上表达了自己羁旅思乡的愁绪。④忧国忧民。国家正处于战乱的困境,诗人面对动荡的现实感伤时世,忧国忧民。

1