2020—2021学年部编版语文九年级下册第16课《驱遣我们的想象》课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年部编版语文九年级下册第16课《驱遣我们的想象》课件(共42张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-25 14:20:24 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

画

远

看

山

有

色,

近

听

水

无

声。

春

去

花

还

在,

人

来

鸟

不

惊。

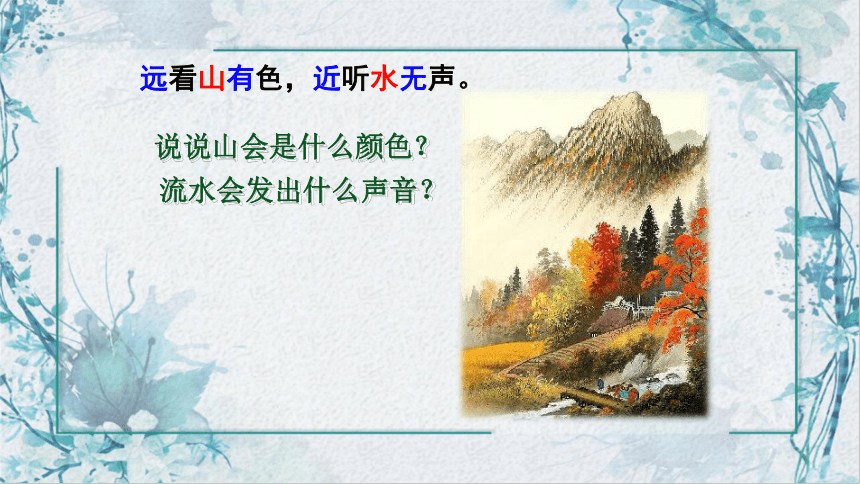

远看山有色,近听水无声。

说说山会是什么颜色?

流水会发出什么声音?

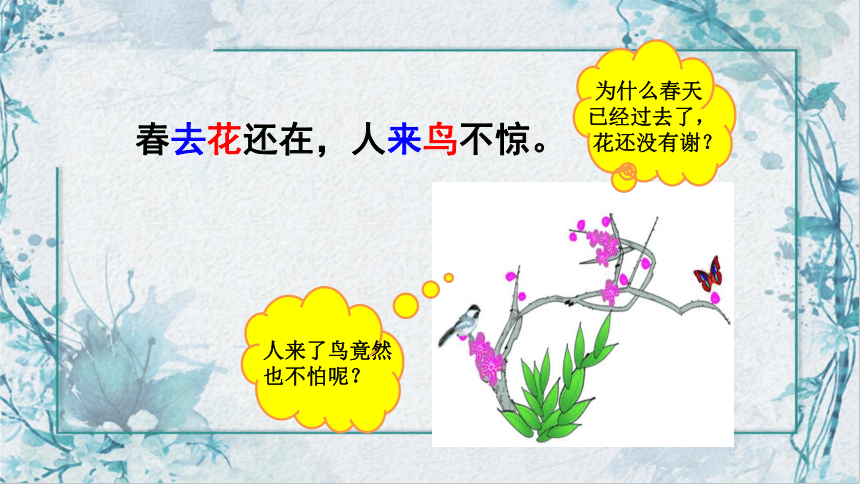

春去花还在,人来鸟不惊。

为什么春天

已经过去了,

花还没有谢?

人来了鸟竟然

也不怕呢?

想象

议论文

驱遣我们的想象

16

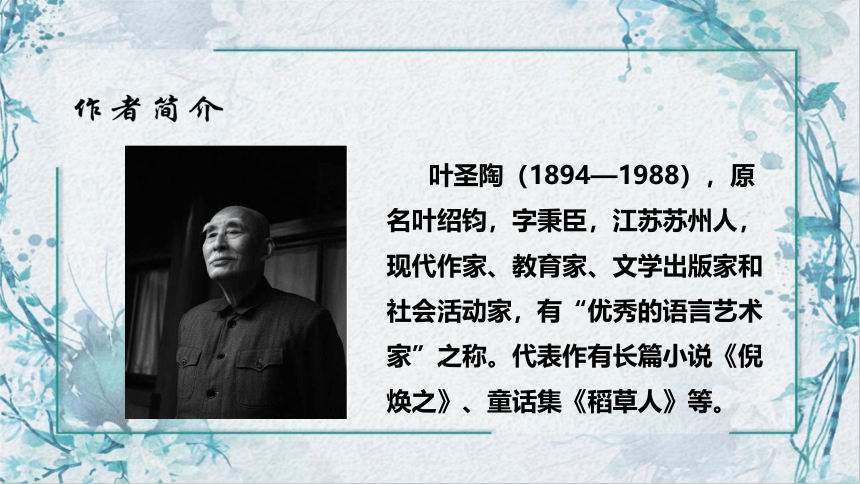

叶圣陶(1894—1988),原名叶绍钧,字秉臣,江苏苏州人,现代作家、教育家、文学出版家和社会活动家,有“优秀的语言艺术家”之称。代表作有长篇小说《倪焕之》、童话集《稻草人》等。

叶圣陶虚怀若谷,平易近人,办起事来刚强果断,认真负责。比如编讲义,写教材,他不但不满意有的人只是照搬照抄,而且指出其中须包含自己的研究,带有自己的心得,这种主张是他负责精神的表现。又如编制“引得”,尤其为大部头的书编制“引得”,许多人虽明知有益于学术研究,但觉得这毕竟是为他人的工作,

又耐不住工作进程中的辛苦和单调,不肯去尝试。叶老却曾用商务印书馆铜版《十三经》白文做底本,编出一部巨册的“引得”。初着手时,困难重重,又缺乏助手,但他既已认定这是有益于广大读者的工作,就成年累月不知疲劳地去做,决不半途而废,这是他工作中负责精神的又一表现。

契合

拘泥

一

读一读字音

qì

nì

歌yáo(

)

海xiào(

)

二

写一写字形

谣

啸

三

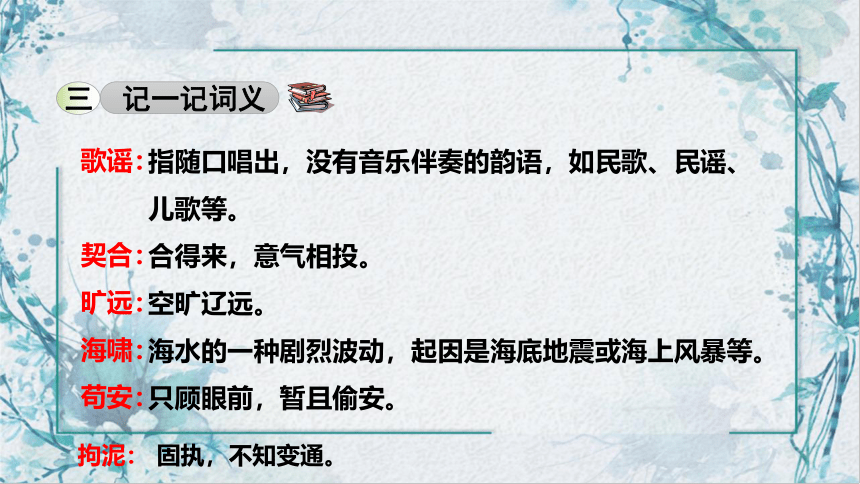

记一记词义

歌谣:

契合:

旷远:

海啸:

苟安:

指随口唱出,没有音乐伴奏的韵语,如民歌、民谣、儿歌等。

合得来,意气相投。

空旷辽远。

海水的一种剧烈波动,起因是海底地震或海上风暴等。

只顾眼前,暂且偷安。

拘泥:

固执,不知变通。

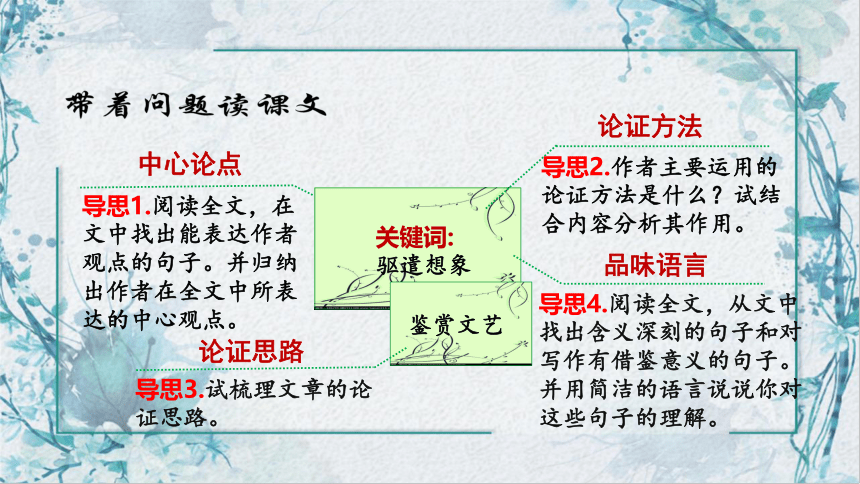

导思1.阅读全文,在文中找出能表达作者观点的句子。并归纳出作者在全文中所表达的中心观点。

中心论点

关键词:

驱遣想象

导思2.作者主要运用的论证方法是什么?试结合内容分析其作用。

论证方法

鉴赏文艺

导思3.试梳理文章的论证思路。

论证思路

导思4.阅读全文,从文中找出含义深刻的句子和对写作有借鉴意义的句子。并用简洁的语言说说你对这些句子的理解。

品味语言

驱遣我们的想象

文艺是文字的集合体

读者与作者的心情相契合

诗句为例

散文诗为例

图画呈现眼前

接触作者意境

驱遣想象

接受美感的经验

得到人生的受用

在全文中找出能表达作者观点的句子。

试一试

①文字是一道桥梁。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。

②作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③就读者的方面说,他们要通过文字去接触作者的所见所感。

④像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。

【答案】文章开篇阐述各种文艺都是文字的集合体。然后总说读者和作者的关系,接着举诗句和散文诗的例子,具体分析读者如何驱遣想象,才可以走进作者的意境。最后水到渠成,归纳出论点:必须驱遣我们的想象,才能够通过文字接受美感的经验,得到人生的受用。

【难点探究】本文的中心论点是什么?它是怎样提出的?

“这样,

文艺和文字就并了家。”“这样”指代什么内容?

【答案】指代人们用文字把歌谣记录并保留下来。

文艺和文字就并了家。画线句运用了什么修辞手法?有什么作用?

【答案】运用了拟人的修辞,生动形象地说明了文艺可以用文字表达出来了。

第①—④段说理有什么特点?请结合内容分析。

【答案】阐述先有文艺,再说明创造出文字,最后说用文字记录文艺,自然就有了作者和读者。层层递进论述,逻辑严密,条理清晰。

第⑤段运用了什么论证方法?简析其作用。

【答案】此题运用

比喻论证作用分析法

。第⑤段运用了比喻论证,把文字比喻为一道桥梁,读者和作者分别站在桥堍的两边,是文字将二者的心情相契合。语言生动形象,通俗易懂。

“作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。”谈谈你对这句话中“见”“感”的理解以及句中所讲道理对写作的借鉴意义。

【答案】“见”字可理解为见识、见解,没有思考与见解,纵然下笔也只能写平庸文章,难见深度;“感”是体悟与情感,倘若下笔无情感给予其中,写出来的文字必是冷冰冰的。这就提示我们在写作之前要学会多观察,多积累;同时要多思考,多感悟,这样才能写出优秀的文章。

⑥⑦两段文字说明了两个过程,这两个过程是什么?有什么关系?

【答案】一个是作者对文学作品的创作过程,通过想象创造形象;另一个是读者的鉴赏过程,透过文字,领悟形象,领悟作者的创作意图。作者和读者通过文字这一桥梁相互沟通。

【答案】要论述如何鉴赏文艺作品,首先要认识到文艺作品的本质,即什么是文艺作品。以文字为载体,作者想要传达的所见所感,读者想要接触的作者的所见所感,就是文艺作品的本质。因此,论述作者、读者以及文字之间的联系是为了明确文艺作品的本质,是表达中心观点的前提。

【难点探究】作者要论述如何鉴赏文艺作品,为什么在开篇大篇幅论述作者、读者以及文字之间的联系?

阅读第8—10自然段,说说作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的?

作者在论证的过程中运用了哪些论证方法?请简要分析。

作者以赏析王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”入手,首先以纯理性思考的方式对诗句进行赏析,如“疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕的炊烟吗?”这样的赏析全然得不到诗句中所蕴藏的壮景与情感,换句话说,这是不驱遣想象力的结果;

同时又论述在想象中睁开眼睛来看这十个文字所构成的画面,便能感受到诗中静寂的境界。作者通过举例论证与对比论证,得出了结论:“像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。”

这一连串的问句有什么作用?

【答案】作者揣测着读者的心理步步追问,指出只是根据字面意义的追问于文学而言是毫无意义的。

此处运用了什么论证方法?有什么作用?

【答案】此处运用

比喻论证作用分析法

。运用了比喻论证,形象生动地阐明驱遣着想象领会了作者的写作意图后的愉悦之情。

读⑧⑨两段,请用简洁的语言说说作者是如何引导我们驱遣想象去欣赏作品的。

【答案】首先,理解诗句字面意思。其次,明确诗中写了哪些景物,传达出怎样的印象。然后抓修饰词,领会其意境。最后想象意境之美,收获阅读之愉悦。

文中列举了诗的例子,为什么还要列举散文诗的例子呢?

【答案】列举了诗的例子重在阐明透过修饰词,展开合理的想象,眼前呈现一幅图画,从而走进作者的心灵。列举散文诗的例子,意在阐明在想象中生出一对翅膀来,而且展开这对翅膀,与文中所描绘的事物产生情感的共鸣,这样才可以接触到作者的意境。作者列举两个例子,阐明要多角度驱遣我们的想象,才可以走进作者的意境。

第14段在文中有什么作用?

【答案】此题运用

结尾句(段)作用分析法

。点题;总结全文,得出中心论点:欣赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象,通过文字去接触作者的所见所感,接受美感的经验,得到人生的受用。

驱遣我们的想象

文艺是文字的集合体

读者与作者的心情相契合

诗句为例

散文诗为例

图画呈现眼前

接触作者意境

驱遣想象

接受美感的经验

得到人生的受用

作者以诗句和散文诗为例,告诉我们欣赏文艺作品,不仅要理解文字的表层含义,更要驱遣想象,透过文字进入到作品的意境中,接受美感的经验,得到人生的受用。

1.列举典型例子。

文中列举“大漠孤烟直,长河落日圆”和高尔基的《海燕》中的片段,这些内容都是大家非常熟悉的内容,以此为例阐述说理,容易让读者接受自己的观点,即读者要驱遣着想象,通过文字去接触作者的所见所感,领会作者的意境,收获阅读的愉悦。

2.语言通俗易懂。

“文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。”这三句话运用了比喻的修辞,指出是文字把作者与读者联系在一起。形象生动,贴切易懂。文中还运用了一连串的问句,推测读者的心理,不仅引起读者注意,还引导着读者应该怎样来驱遣自己的想象,从而达到说理的目的。

3.

清晰的写作思路。

文章先以简练的语言,总说各种文艺都是文字的集合体,接着用一句形象的比喻指出作者与读者的关系;然后分别就作者和读者两方面进行阐述;最后举诗句和散文诗的例子重点阐述了读者要通过驱遣着想象去走进作者的心灵。结构严谨,条理清晰。

文章以王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”为例,论证了想象力于鉴赏文学作品的重要性,你能在读过的诗或散文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

拓展延伸

“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。”

比如以朱自清先生的《背影》为例:

这段描述父亲攀爬月台背影的文字,能因我们的想象力变得更生动。他的身子微胖,我们可以想象两手上攀时定费了不少劲,甚至青筋凸起;还是因为胖,我们可以想象腿并不是缩了一次,而似是挣扎缩了好几次;

更是因为想象,身子微微一倾,这形象便如拍照一般在脑中定格。有了想象中还原的这一幕,父亲的形象真切起来,切实地打动了读者的心灵。

幻想是极其可贵的品质。——列宁

想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。

——爱因斯坦

今天比以往任何时候都更需要幻想、梦想和预言,即对潜在的明天的想象。一些世界上最大、最铁石心肠、曾经是现在主义的化身的公司今天却雇佣直觉的未来学家、科幻作家和幻想家作顾问。——托夫勒

画

远

看

山

有

色,

近

听

水

无

声。

春

去

花

还

在,

人

来

鸟

不

惊。

远看山有色,近听水无声。

说说山会是什么颜色?

流水会发出什么声音?

春去花还在,人来鸟不惊。

为什么春天

已经过去了,

花还没有谢?

人来了鸟竟然

也不怕呢?

想象

议论文

驱遣我们的想象

16

叶圣陶(1894—1988),原名叶绍钧,字秉臣,江苏苏州人,现代作家、教育家、文学出版家和社会活动家,有“优秀的语言艺术家”之称。代表作有长篇小说《倪焕之》、童话集《稻草人》等。

叶圣陶虚怀若谷,平易近人,办起事来刚强果断,认真负责。比如编讲义,写教材,他不但不满意有的人只是照搬照抄,而且指出其中须包含自己的研究,带有自己的心得,这种主张是他负责精神的表现。又如编制“引得”,尤其为大部头的书编制“引得”,许多人虽明知有益于学术研究,但觉得这毕竟是为他人的工作,

又耐不住工作进程中的辛苦和单调,不肯去尝试。叶老却曾用商务印书馆铜版《十三经》白文做底本,编出一部巨册的“引得”。初着手时,困难重重,又缺乏助手,但他既已认定这是有益于广大读者的工作,就成年累月不知疲劳地去做,决不半途而废,这是他工作中负责精神的又一表现。

契合

拘泥

一

读一读字音

qì

nì

歌yáo(

)

海xiào(

)

二

写一写字形

谣

啸

三

记一记词义

歌谣:

契合:

旷远:

海啸:

苟安:

指随口唱出,没有音乐伴奏的韵语,如民歌、民谣、儿歌等。

合得来,意气相投。

空旷辽远。

海水的一种剧烈波动,起因是海底地震或海上风暴等。

只顾眼前,暂且偷安。

拘泥:

固执,不知变通。

导思1.阅读全文,在文中找出能表达作者观点的句子。并归纳出作者在全文中所表达的中心观点。

中心论点

关键词:

驱遣想象

导思2.作者主要运用的论证方法是什么?试结合内容分析其作用。

论证方法

鉴赏文艺

导思3.试梳理文章的论证思路。

论证思路

导思4.阅读全文,从文中找出含义深刻的句子和对写作有借鉴意义的句子。并用简洁的语言说说你对这些句子的理解。

品味语言

驱遣我们的想象

文艺是文字的集合体

读者与作者的心情相契合

诗句为例

散文诗为例

图画呈现眼前

接触作者意境

驱遣想象

接受美感的经验

得到人生的受用

在全文中找出能表达作者观点的句子。

试一试

①文字是一道桥梁。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。

②作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③就读者的方面说,他们要通过文字去接触作者的所见所感。

④像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。

【答案】文章开篇阐述各种文艺都是文字的集合体。然后总说读者和作者的关系,接着举诗句和散文诗的例子,具体分析读者如何驱遣想象,才可以走进作者的意境。最后水到渠成,归纳出论点:必须驱遣我们的想象,才能够通过文字接受美感的经验,得到人生的受用。

【难点探究】本文的中心论点是什么?它是怎样提出的?

“这样,

文艺和文字就并了家。”“这样”指代什么内容?

【答案】指代人们用文字把歌谣记录并保留下来。

文艺和文字就并了家。画线句运用了什么修辞手法?有什么作用?

【答案】运用了拟人的修辞,生动形象地说明了文艺可以用文字表达出来了。

第①—④段说理有什么特点?请结合内容分析。

【答案】阐述先有文艺,再说明创造出文字,最后说用文字记录文艺,自然就有了作者和读者。层层递进论述,逻辑严密,条理清晰。

第⑤段运用了什么论证方法?简析其作用。

【答案】此题运用

比喻论证作用分析法

。第⑤段运用了比喻论证,把文字比喻为一道桥梁,读者和作者分别站在桥堍的两边,是文字将二者的心情相契合。语言生动形象,通俗易懂。

“作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。”谈谈你对这句话中“见”“感”的理解以及句中所讲道理对写作的借鉴意义。

【答案】“见”字可理解为见识、见解,没有思考与见解,纵然下笔也只能写平庸文章,难见深度;“感”是体悟与情感,倘若下笔无情感给予其中,写出来的文字必是冷冰冰的。这就提示我们在写作之前要学会多观察,多积累;同时要多思考,多感悟,这样才能写出优秀的文章。

⑥⑦两段文字说明了两个过程,这两个过程是什么?有什么关系?

【答案】一个是作者对文学作品的创作过程,通过想象创造形象;另一个是读者的鉴赏过程,透过文字,领悟形象,领悟作者的创作意图。作者和读者通过文字这一桥梁相互沟通。

【答案】要论述如何鉴赏文艺作品,首先要认识到文艺作品的本质,即什么是文艺作品。以文字为载体,作者想要传达的所见所感,读者想要接触的作者的所见所感,就是文艺作品的本质。因此,论述作者、读者以及文字之间的联系是为了明确文艺作品的本质,是表达中心观点的前提。

【难点探究】作者要论述如何鉴赏文艺作品,为什么在开篇大篇幅论述作者、读者以及文字之间的联系?

阅读第8—10自然段,说说作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的?

作者在论证的过程中运用了哪些论证方法?请简要分析。

作者以赏析王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”入手,首先以纯理性思考的方式对诗句进行赏析,如“疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕的炊烟吗?”这样的赏析全然得不到诗句中所蕴藏的壮景与情感,换句话说,这是不驱遣想象力的结果;

同时又论述在想象中睁开眼睛来看这十个文字所构成的画面,便能感受到诗中静寂的境界。作者通过举例论证与对比论证,得出了结论:“像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。”

这一连串的问句有什么作用?

【答案】作者揣测着读者的心理步步追问,指出只是根据字面意义的追问于文学而言是毫无意义的。

此处运用了什么论证方法?有什么作用?

【答案】此处运用

比喻论证作用分析法

。运用了比喻论证,形象生动地阐明驱遣着想象领会了作者的写作意图后的愉悦之情。

读⑧⑨两段,请用简洁的语言说说作者是如何引导我们驱遣想象去欣赏作品的。

【答案】首先,理解诗句字面意思。其次,明确诗中写了哪些景物,传达出怎样的印象。然后抓修饰词,领会其意境。最后想象意境之美,收获阅读之愉悦。

文中列举了诗的例子,为什么还要列举散文诗的例子呢?

【答案】列举了诗的例子重在阐明透过修饰词,展开合理的想象,眼前呈现一幅图画,从而走进作者的心灵。列举散文诗的例子,意在阐明在想象中生出一对翅膀来,而且展开这对翅膀,与文中所描绘的事物产生情感的共鸣,这样才可以接触到作者的意境。作者列举两个例子,阐明要多角度驱遣我们的想象,才可以走进作者的意境。

第14段在文中有什么作用?

【答案】此题运用

结尾句(段)作用分析法

。点题;总结全文,得出中心论点:欣赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象,通过文字去接触作者的所见所感,接受美感的经验,得到人生的受用。

驱遣我们的想象

文艺是文字的集合体

读者与作者的心情相契合

诗句为例

散文诗为例

图画呈现眼前

接触作者意境

驱遣想象

接受美感的经验

得到人生的受用

作者以诗句和散文诗为例,告诉我们欣赏文艺作品,不仅要理解文字的表层含义,更要驱遣想象,透过文字进入到作品的意境中,接受美感的经验,得到人生的受用。

1.列举典型例子。

文中列举“大漠孤烟直,长河落日圆”和高尔基的《海燕》中的片段,这些内容都是大家非常熟悉的内容,以此为例阐述说理,容易让读者接受自己的观点,即读者要驱遣着想象,通过文字去接触作者的所见所感,领会作者的意境,收获阅读的愉悦。

2.语言通俗易懂。

“文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。”这三句话运用了比喻的修辞,指出是文字把作者与读者联系在一起。形象生动,贴切易懂。文中还运用了一连串的问句,推测读者的心理,不仅引起读者注意,还引导着读者应该怎样来驱遣自己的想象,从而达到说理的目的。

3.

清晰的写作思路。

文章先以简练的语言,总说各种文艺都是文字的集合体,接着用一句形象的比喻指出作者与读者的关系;然后分别就作者和读者两方面进行阐述;最后举诗句和散文诗的例子重点阐述了读者要通过驱遣着想象去走进作者的心灵。结构严谨,条理清晰。

文章以王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”为例,论证了想象力于鉴赏文学作品的重要性,你能在读过的诗或散文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

拓展延伸

“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。”

比如以朱自清先生的《背影》为例:

这段描述父亲攀爬月台背影的文字,能因我们的想象力变得更生动。他的身子微胖,我们可以想象两手上攀时定费了不少劲,甚至青筋凸起;还是因为胖,我们可以想象腿并不是缩了一次,而似是挣扎缩了好几次;

更是因为想象,身子微微一倾,这形象便如拍照一般在脑中定格。有了想象中还原的这一幕,父亲的形象真切起来,切实地打动了读者的心灵。

幻想是极其可贵的品质。——列宁

想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。

——爱因斯坦

今天比以往任何时候都更需要幻想、梦想和预言,即对潜在的明天的想象。一些世界上最大、最铁石心肠、曾经是现在主义的化身的公司今天却雇佣直觉的未来学家、科幻作家和幻想家作顾问。——托夫勒

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读