7.1行星的运动—2020-2021学年【新教材】人教版(2019)高中物理必修二课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.1行星的运动—2020-2021学年【新教材】人教版(2019)高中物理必修二课件(33张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-03-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

自远古以来,当人们仰望星空时,天空中壮丽璀璨的景象便吸引了他们的注意。智慧的头脑开始探索星体运动的奥秘。到了 17 世纪,牛顿以他伟大的工作把天空中的现象与地面上的现象统一起来,成功地解释了天体运行的规律。时至今日,上千颗人造地球卫星正在按照万有引力定律为它们“设定”的轨道绕地球运转着。牛顿发现的万有引力定律取得了如此辉煌的成就,以至于阿波罗 8 号从月球返航的途中,当地面控制中心问及“是谁在驾驶”的时候,宇航员回答:“我想现在是牛顿在驾驶。

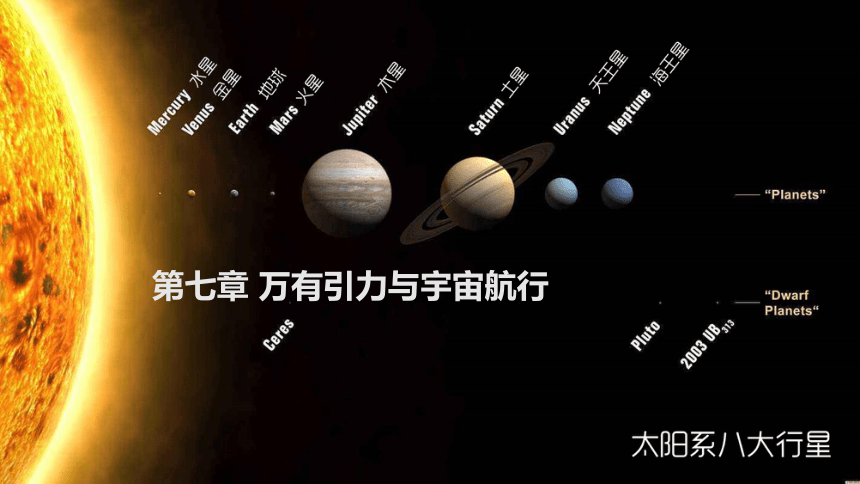

第七章 万有引力与宇宙航行

水星(mercury)

辰星或昏星;墨丘利(罗马神话中专为众神传递信息的使者)

太阳系八大行星

金星(Venus)

太白(早晨的启明星 、傍晚的长庚星 );维纳斯(罗马神话中爱与美的女神 )

太阳系八大行星

地球(Earth)

盖亚(罗马神话中的大地之神,众神之母)

太阳系八大行星

火星(Mars)

荧惑;玛尔斯 (罗马神话中的战神 )

太阳系八大行星

木星(Jupiter )

岁星(木星的公转周期为11.86年,每年经过黄道12份中的一份);朱庇特 (罗马神话中的众神之王)

太阳系八大行星

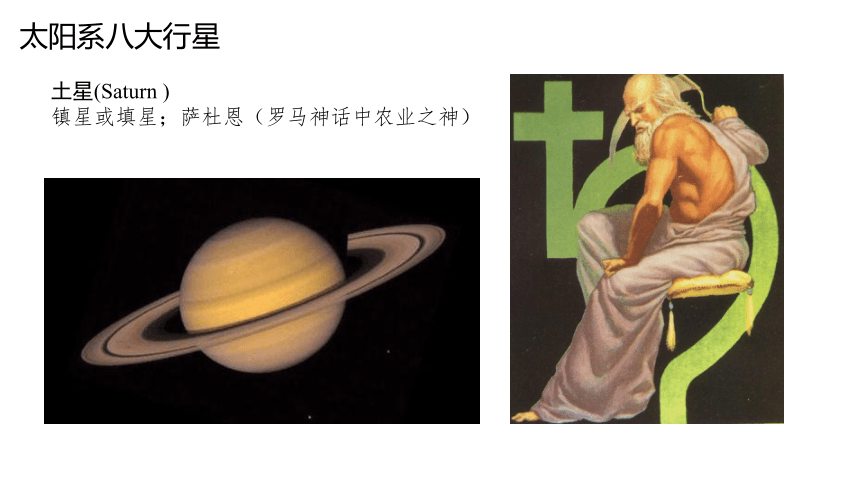

土星(Saturn )

镇星或填星;萨杜恩(罗马神话中农业之神)

太阳系八大行星

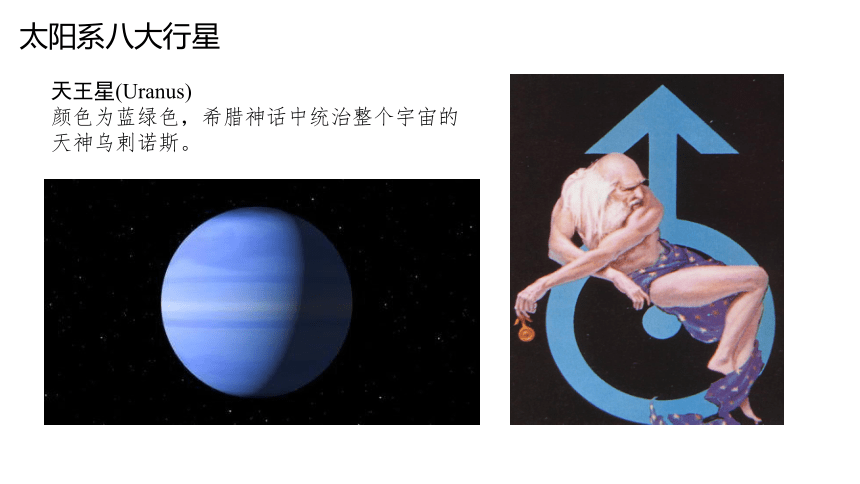

天王星(Uranus)

颜色为蓝绿色,希腊神话中统治整个宇宙的天神乌剌诺斯。

太阳系八大行星

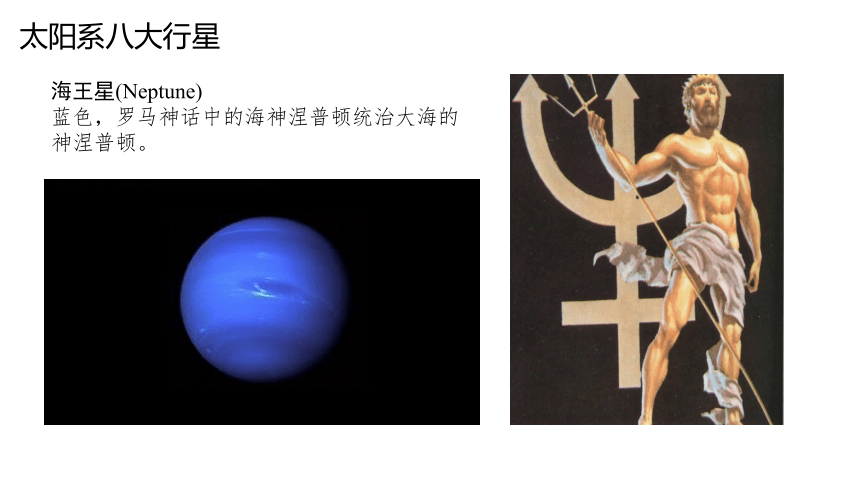

海王星(Neptune)

蓝色,罗马神话中的海神涅普顿统治大海的神涅普顿。

太阳系八大行星

1.不同行星都在各自的轨道上绕太阳运行,行星运行的轨道有怎样的特点?

2.行星绕太阳运行的周期与距离太阳的远近是否存在某种关系?

问题?

第七章 万有引力与宇宙航行

7 行星的运动

一、地心说与日心说之争

1.地心说(Geocentric)

地心说是长期盛行于古代欧洲的宇宙学说。它最初由古希腊学者欧多克斯在公元前三世纪提出,后来经托勒密(90-168)进一步发展而逐渐建立和完善起来。

由于地球的自转,我们在地球上看到天上的星星,感觉上都是绕地球运动,太阳与月亮也一样,这样人们就很容易得出:地球是宇宙的中心,太阳、月亮及所有的星星都是绕地球转动的。这就是地心说。

托勒密(90-168)

代表人物:托勒密

优势:符合人们的日常经验,也符合宗教神学关于地球是宇宙中心的说法。

一、地心说与日心说之争

1.地心说(Geocentric)

主要观点:地球静止不动,是宇宙的中心,太阳和月亮以及其他行星绕地球匀速圆周转动。

2.日心说(heliocentric)

随着天文观测不断进步,“地心说”暴露出许多问题。逐渐被波兰天文学家哥白尼(1473-1543)提出的“日心说”所取代。波兰天文学家哥白尼经过近四十年的观测和计算,于1543年出版了“天体运行论”正式提出“日心说”。

哥白尼(1473-1543)

一、地心说与日心说之争

代表人物:哥白尼《天体运行论》

主要观点:太阳是宇宙的中心,地球和其他行星绕太阳做匀速圆周运动。

优势:解释天体运行的理论更完美更简洁,更符合观测结果

2.日心说(heliocentric)

一、地心说与日心说之争

3.捍卫日心说的斗士们

乔尔丹诺·布鲁诺(Giordano Bruno)是举世闻名的文艺复兴时期的思想家。他宣传哥白尼的日心说,宣传进步的宇宙观,反对地心说,反对宗教哲学,引起了罗马宗教裁判所的恐惧和仇恨。1592年,布鲁诺在威尼斯被捕入狱,在被囚禁的八年中,布鲁诺始终坚持自己的学说,最后被宗教裁判所判为“异端”烧死在罗马鲜花广场。

伽利略·伽利雷 (1564~1642) 是意大利文艺复兴后期伟大的天文学家、力学家、哲学家、物理学家、数学家;也是近代实验物理学的开拓者。由于他的天文学发现以及他的天文学著作明显的体现出了哥白尼日心说的观点,在1632年2月被宗教法庭判为终身监禁。

一、地心说与日心说之争

二、天体学家对天体运动的进一步完善

1.第谷的天文学观测

哥白尼的宇宙体系动摇了基督教宇宙体系的根基,但它并没有在天文测算的精确度上有多大的提高。近代早期最重要的观测工作是由丹麦的第谷(1546-1601)进行的。

哥白尼去世后三年,第谷在丹麦出生了。他全身心投入到行星位置的 观测中。在他以前,人们测量天体位置的误差大约是 10′,第谷把这个不确定性减小到 2′。他的 观测结果为哥白尼的学说提供了关键性的支持。

2.开普勒的天文学观测

德国的物理学家开普勒继承和总结了他的导师第谷的全部观测资料及观测数据,也是以行星绕太阳做匀速圆周运动的模型来思考和计算的,因为不管是“地心说”还是“日心说”,都把天体运动看得很神圣,认为天体运动必然是最完美、最和谐的匀速圆周运动。但结果总是与第谷的观测数据有8′的角度误差.当时公认的第谷的观测误差不超过2′,开普勒想,天体运动很可能不是匀速圆周运动。在这个大胆思路下,开普勒又经过四年多的刻苦计算,先后否定了19种设想,最后终于计算出行星是绕太阳运动的,并且运动轨迹为椭圆,证明了哥白尼的“日心说”是正确的。并总结为行星运动三定律。

二、天体学家对天体运动的进一步完善

开普勒行星运动定律

了解椭圆

可以用一条细绳和两图钉来画椭圆。如图所示,把白纸铺在木板上,然后按上图钉。把细绳的两端系在图钉上用一枝铅笔紧贴着细绳滑动,使绳始终保持张紧状态。铅笔在纸上画出的轨迹就是椭圆,图钉在纸上留下的痕迹叫做椭圆的焦点。

三、开普勒行星运动定律

1.开普勒第一定律

所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

????

?

F

F

太阳

开普勒第一定律,解决了行星动行的轨道问题,得出了行星运动的轨道不是圆,行星与太阳的距离不断的变化,有时远离太阳,有时靠近太阳,所以行星的运动就不是哥白尼在“日心说”中所提出的行星的运动是圆周运动。

注意:①太阳并不是位于椭圆中心,而是位于焦点处。

②不同行星轨道不同,但所有轨道的焦点重合。

(轨道定律)

2.开普勒第二定律

对于每一个行星而言,太阳和行星的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

思考:相同时间扫过面积一样,弧长相等吗?

三、开普勒行星运动定律

(面积定律)

弧长不相等,离太阳越近相同时间内扫过弧长越长。

当行星离太阳比较近时,运动速度比较快,而离太阳比较远时速度比较慢,这也就是在地理中所提到的,在近日点速度大于远日点速度。

近日点

远日点

2.开普勒第二定律

对于每一个行星而言,太阳和行星的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

(面积定律)

三、开普勒行星运动定律

太阳

Sa

Sb

Sa=Sb

Δt

Δt

Δt 0

弦长≈弧长

ra

rb

ra垂直弦长

则:

又:

行星绕太阳运动时某两点速度之比等于各点到太阳距离之比的倒数。

如图所示是行星m绕恒星M运动情况的示意图,下列说法正确的是( )

A.速度最大点是B点

B.速度最小点是C点

C.m从A到B做减速运动

D.m从B到A做减速运动

解析:由开普勒第二定律可知,近日点时行星运动速度最大,因此A、B错误;行星由A向B运动的过程中,其速度减小,故C正确,D错误。

答案:C

【针对训练】

C

三、开普勒行星运动定律

3.开普勒第三定律

所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等。

注:比值k只与中心天体质量有关。

(周期定律)

a:半长轴(长轴一半)

T:公转周期

长轴

短轴

半长轴

说明:开普勒三定律对于卫星绕行星运动也适用。

以地球和火星为例:

高中阶段对行星运动的近似化研究

虽然,行星的运动是椭圆轨道,运动速度大小不断的变化,但实际上,多数大行星的轨道与圆十分接近,所以在中学阶段的研究中能够按圆处理。因此,在高中阶段:

①多数大行星绕太阳运动的轨道十分接近圆,太阳处在圆心。

②对某一行星来说,它绕太阳做圆周运动的角速度(线速度)大小不变,即行星做匀速圆周运动。

③所有行星轨道半径的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等,即????3????2=????。

?

总体来说,在高中阶段,就是变速椭圆运动作为匀速圆周运动处理,对应的半长轴即为圆的半径。

如图所示,某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球运转半径的 ,设月球绕地球运动的周期为27天,则此卫星的运转周期大约是( )

C.1天 D.9天

答案:C

【针对训练】

C

飞船沿半径为R的圆周绕地球运动,其周期为T,地球半径为R0,若飞船要返回地面,可在轨道上某点A处将速率 降到适当的数值,从而使飞船沿着以地心为焦点的椭圆轨道运行,椭圆与地球表面在B点相切,求飞船由A点到B点所需要的时间?

解:飞船绕椭圆轨道运行的半长轴为

根据开普勒第三定律得

飞船由A点到B点的时间

【针对训练】

拓展:开普勒 ──天体运动的立法者

开普勒是德国近代著名的天文学家、数学家、物理学家和哲学家。他以数学的和谐性探索宇宙,在天文学方面做出了巨大的贡献。开普勒是继哥白尼之后第一个站出来捍卫太阳中心说、并在天文学方面有突破性成就的人物,被后世的科学史家称为“天上的立法者”。

开普勒出生在德国威尔的一个贫民家庭,他是一个早产儿,体质很差。开普勒在童年时代遭遇了很大的不幸,四岁时患上了天花和猩红热,虽侥幸死里逃生,身体却受到了严重的摧残,视力衰弱,一只手半残。但开普勒身上有一种顽强的进取精神,他坚持努力学习,成绩一直名列前茅。

1587年开普勒进入蒂宾根大学,在校中遇到秘密宣传哥白尼学说的天文学教授麦斯特林。在他的影响下,很快成为哥白尼学说的忠实维护者。大学毕业后,开普勒获得了天文学硕士的学位,被聘请到格拉茨新教神学院担任教师。

拓展:开普勒 ──天体运动的立法者

后来,由于学校被天主教会控制,开普勒离开神学院前往布拉格,与卓越的天文观察家第谷一起专心地从事天文观测工作。正是第谷发现了开普勒的才能。在第谷的帮助和指导下,开普勒的学业有了巨大的进步。第谷死后,开普勒接替了他的职位,被聘为皇帝的数学家。然而皇帝对他十分悭吝,给他的薪俸仅仅是第谷的一半,还时常拖欠不给。这一点点收入不足以养活年迈的母亲和妻儿,因此生活非常困苦。但开普勒却从未中断过自己的科学研究,并且在这种艰苦的环境下取得了天文学上的累累成果。

对火星轨道的研究是开普勒重新研究天体运动的起点。因为在第谷遗留下来的数据中火星的资料是最丰富的,而哥白尼的理论在火星轨道上的偏离最大。开始,开普勒用正圆编制火星的运行表,发现火星老是出轨。他便将正圆改为偏心圆。在进行了无数次的试验后,他找到了与事实较为符合的方案。可是,依照这个方法来预测卫星的位置,却跟第谷的数据不符,产生了8分的误差。这8分的误差相当于秒针0.02秒瞬间转过的角度。开普勒知道第谷的实验数据是可信的,那错误出在什么地方呢? 正是这个不容忽略的8分使开普勒走上了天文学改革的道路。

拓展:开普勒 ──天体运动的立法者

他敏感的意识到火星的轨道并不是一个圆周。随后,在进行了多次实验后,开普勒将火星轨道确定为椭圆,并用三角定点法测出地球的轨道也是椭圆,断定它运动的线速度跟它与太阳的距离有关。这样就得出了关于行星运动的第二条定律:“行星的向径在相等的时间内扫过相等的面积。”这两条定律,刊登于1609年出版的《新天文学》一书。书中他还指出,这两条定律同样适用于其他行星和月球的运动。1612年,开普勒的保护人鲁道夫二世被迫退位,因此他也离开布拉格,到奥地利的林茨。当地专门为他设立了一个数学家的职务。

经过长期繁复的计算和无数次失败,他终于发现了行星运动的第三条定律:“行星公转周期的平方等于轨道半长轴的立方。”这一结果发表在1619年出版的《宇宙和谐论》中。行星运动三定律的发现为经典天文学奠定了基石,并导致数十年后万有引力定律的发现。 1604年9月30日在蛇夫座附近出现一颗新星,最亮时比木星还亮。开普勒对这颗新星进行了17个月的观测并发表了观测结果。历史上称它为开普勒新星(这是一颗银河系内的超新星)。

拓展:开普勒 ──天体运动的立法者

1607年,他观测了一颗大彗星,就是后来的哈雷彗星。

不仅在天文学上,开普勒在光学领域的贡献也是非常卓越的。他是近代光学的奠基者。他研究了小孔成像,并从几何光学的角度加以解释说明。他指出光的强度和光源的距离的平方成反比。 1611年,开普勒发表了《折光学》一书,阐述了光的折射原理,为折射望远镜的发明奠定了基础。开普勒还对人的视觉进行了研究,纠正了以前人们所认为的视觉是由眼睛发射出光的错误观点。

他把伽利略望远镜的凹透镜目镜改成小凸透镜,这种望远镜被称为开普勒望远镜。他出版的《哥白尼天文学概要》叙述他对宇宙结构和大小的观点;在《彗星论》中,他指出彗尾总是背着太阳,是因为太阳光排斥彗头的物质所造成;1627年出版的《鲁道夫星表》是根据他的行星运动定律和第谷的观测资料编制的。根据此表可以知道行星的位置,其精度比以前的任何星表都高,直到十八世纪中叶,一直被视为天文学上的标准星表。

拓展:开普勒 ──天体运动的立法者

他于1629年出版的《稀奇的1631年天象》中预言1631年11月7日水星凌日现象,12月6日金星也将凌日,果然如期观测到了水星凌日,而金星凌日西欧看不到。

晚年的开普勒坚持不懈地同唯心主义的宇宙论作斗争。1625年,他写了题为《为第谷.布拉赫申辩》的著作,驳诉了乌尔苏斯对第谷的攻击,因而受到了天主教会的迫害。天主教会将开普勒的著作列为禁书。 1626年,一群天主教徒包围了开普勒的住所,扬言要处决他。后来,开普勒因为曾担任皇帝的数学家而幸免遇难。

1630年11月,因数月未得到薪金,生活难以维持,年迈的开普勒不得不亲自到雷根斯堡索取。不幸的是,他刚刚到那里就抱病不起。1630年11月15日,开普勒在一家客栈里悄悄地离开了世界。他死时,除一些书籍和手稿之外,身上仅剩下了7分尼(1马克等于10分尼)。

开普勒被葬于拉提斯本圣彼得堡教堂,战争过后,他的坟墓已荡然无存。但他突破性的天文学理论,以及他不懈探索宇宙的精神却成为了后人铭记他的最好的丰碑。

第七章 万有引力与宇宙航行

水星(mercury)

辰星或昏星;墨丘利(罗马神话中专为众神传递信息的使者)

太阳系八大行星

金星(Venus)

太白(早晨的启明星 、傍晚的长庚星 );维纳斯(罗马神话中爱与美的女神 )

太阳系八大行星

地球(Earth)

盖亚(罗马神话中的大地之神,众神之母)

太阳系八大行星

火星(Mars)

荧惑;玛尔斯 (罗马神话中的战神 )

太阳系八大行星

木星(Jupiter )

岁星(木星的公转周期为11.86年,每年经过黄道12份中的一份);朱庇特 (罗马神话中的众神之王)

太阳系八大行星

土星(Saturn )

镇星或填星;萨杜恩(罗马神话中农业之神)

太阳系八大行星

天王星(Uranus)

颜色为蓝绿色,希腊神话中统治整个宇宙的天神乌剌诺斯。

太阳系八大行星

海王星(Neptune)

蓝色,罗马神话中的海神涅普顿统治大海的神涅普顿。

太阳系八大行星

1.不同行星都在各自的轨道上绕太阳运行,行星运行的轨道有怎样的特点?

2.行星绕太阳运行的周期与距离太阳的远近是否存在某种关系?

问题?

第七章 万有引力与宇宙航行

7 行星的运动

一、地心说与日心说之争

1.地心说(Geocentric)

地心说是长期盛行于古代欧洲的宇宙学说。它最初由古希腊学者欧多克斯在公元前三世纪提出,后来经托勒密(90-168)进一步发展而逐渐建立和完善起来。

由于地球的自转,我们在地球上看到天上的星星,感觉上都是绕地球运动,太阳与月亮也一样,这样人们就很容易得出:地球是宇宙的中心,太阳、月亮及所有的星星都是绕地球转动的。这就是地心说。

托勒密(90-168)

代表人物:托勒密

优势:符合人们的日常经验,也符合宗教神学关于地球是宇宙中心的说法。

一、地心说与日心说之争

1.地心说(Geocentric)

主要观点:地球静止不动,是宇宙的中心,太阳和月亮以及其他行星绕地球匀速圆周转动。

2.日心说(heliocentric)

随着天文观测不断进步,“地心说”暴露出许多问题。逐渐被波兰天文学家哥白尼(1473-1543)提出的“日心说”所取代。波兰天文学家哥白尼经过近四十年的观测和计算,于1543年出版了“天体运行论”正式提出“日心说”。

哥白尼(1473-1543)

一、地心说与日心说之争

代表人物:哥白尼《天体运行论》

主要观点:太阳是宇宙的中心,地球和其他行星绕太阳做匀速圆周运动。

优势:解释天体运行的理论更完美更简洁,更符合观测结果

2.日心说(heliocentric)

一、地心说与日心说之争

3.捍卫日心说的斗士们

乔尔丹诺·布鲁诺(Giordano Bruno)是举世闻名的文艺复兴时期的思想家。他宣传哥白尼的日心说,宣传进步的宇宙观,反对地心说,反对宗教哲学,引起了罗马宗教裁判所的恐惧和仇恨。1592年,布鲁诺在威尼斯被捕入狱,在被囚禁的八年中,布鲁诺始终坚持自己的学说,最后被宗教裁判所判为“异端”烧死在罗马鲜花广场。

伽利略·伽利雷 (1564~1642) 是意大利文艺复兴后期伟大的天文学家、力学家、哲学家、物理学家、数学家;也是近代实验物理学的开拓者。由于他的天文学发现以及他的天文学著作明显的体现出了哥白尼日心说的观点,在1632年2月被宗教法庭判为终身监禁。

一、地心说与日心说之争

二、天体学家对天体运动的进一步完善

1.第谷的天文学观测

哥白尼的宇宙体系动摇了基督教宇宙体系的根基,但它并没有在天文测算的精确度上有多大的提高。近代早期最重要的观测工作是由丹麦的第谷(1546-1601)进行的。

哥白尼去世后三年,第谷在丹麦出生了。他全身心投入到行星位置的 观测中。在他以前,人们测量天体位置的误差大约是 10′,第谷把这个不确定性减小到 2′。他的 观测结果为哥白尼的学说提供了关键性的支持。

2.开普勒的天文学观测

德国的物理学家开普勒继承和总结了他的导师第谷的全部观测资料及观测数据,也是以行星绕太阳做匀速圆周运动的模型来思考和计算的,因为不管是“地心说”还是“日心说”,都把天体运动看得很神圣,认为天体运动必然是最完美、最和谐的匀速圆周运动。但结果总是与第谷的观测数据有8′的角度误差.当时公认的第谷的观测误差不超过2′,开普勒想,天体运动很可能不是匀速圆周运动。在这个大胆思路下,开普勒又经过四年多的刻苦计算,先后否定了19种设想,最后终于计算出行星是绕太阳运动的,并且运动轨迹为椭圆,证明了哥白尼的“日心说”是正确的。并总结为行星运动三定律。

二、天体学家对天体运动的进一步完善

开普勒行星运动定律

了解椭圆

可以用一条细绳和两图钉来画椭圆。如图所示,把白纸铺在木板上,然后按上图钉。把细绳的两端系在图钉上用一枝铅笔紧贴着细绳滑动,使绳始终保持张紧状态。铅笔在纸上画出的轨迹就是椭圆,图钉在纸上留下的痕迹叫做椭圆的焦点。

三、开普勒行星运动定律

1.开普勒第一定律

所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

????

?

F

F

太阳

开普勒第一定律,解决了行星动行的轨道问题,得出了行星运动的轨道不是圆,行星与太阳的距离不断的变化,有时远离太阳,有时靠近太阳,所以行星的运动就不是哥白尼在“日心说”中所提出的行星的运动是圆周运动。

注意:①太阳并不是位于椭圆中心,而是位于焦点处。

②不同行星轨道不同,但所有轨道的焦点重合。

(轨道定律)

2.开普勒第二定律

对于每一个行星而言,太阳和行星的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

思考:相同时间扫过面积一样,弧长相等吗?

三、开普勒行星运动定律

(面积定律)

弧长不相等,离太阳越近相同时间内扫过弧长越长。

当行星离太阳比较近时,运动速度比较快,而离太阳比较远时速度比较慢,这也就是在地理中所提到的,在近日点速度大于远日点速度。

近日点

远日点

2.开普勒第二定律

对于每一个行星而言,太阳和行星的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

(面积定律)

三、开普勒行星运动定律

太阳

Sa

Sb

Sa=Sb

Δt

Δt

Δt 0

弦长≈弧长

ra

rb

ra垂直弦长

则:

又:

行星绕太阳运动时某两点速度之比等于各点到太阳距离之比的倒数。

如图所示是行星m绕恒星M运动情况的示意图,下列说法正确的是( )

A.速度最大点是B点

B.速度最小点是C点

C.m从A到B做减速运动

D.m从B到A做减速运动

解析:由开普勒第二定律可知,近日点时行星运动速度最大,因此A、B错误;行星由A向B运动的过程中,其速度减小,故C正确,D错误。

答案:C

【针对训练】

C

三、开普勒行星运动定律

3.开普勒第三定律

所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等。

注:比值k只与中心天体质量有关。

(周期定律)

a:半长轴(长轴一半)

T:公转周期

长轴

短轴

半长轴

说明:开普勒三定律对于卫星绕行星运动也适用。

以地球和火星为例:

高中阶段对行星运动的近似化研究

虽然,行星的运动是椭圆轨道,运动速度大小不断的变化,但实际上,多数大行星的轨道与圆十分接近,所以在中学阶段的研究中能够按圆处理。因此,在高中阶段:

①多数大行星绕太阳运动的轨道十分接近圆,太阳处在圆心。

②对某一行星来说,它绕太阳做圆周运动的角速度(线速度)大小不变,即行星做匀速圆周运动。

③所有行星轨道半径的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等,即????3????2=????。

?

总体来说,在高中阶段,就是变速椭圆运动作为匀速圆周运动处理,对应的半长轴即为圆的半径。

如图所示,某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球运转半径的 ,设月球绕地球运动的周期为27天,则此卫星的运转周期大约是( )

C.1天 D.9天

答案:C

【针对训练】

C

飞船沿半径为R的圆周绕地球运动,其周期为T,地球半径为R0,若飞船要返回地面,可在轨道上某点A处将速率 降到适当的数值,从而使飞船沿着以地心为焦点的椭圆轨道运行,椭圆与地球表面在B点相切,求飞船由A点到B点所需要的时间?

解:飞船绕椭圆轨道运行的半长轴为

根据开普勒第三定律得

飞船由A点到B点的时间

【针对训练】

拓展:开普勒 ──天体运动的立法者

开普勒是德国近代著名的天文学家、数学家、物理学家和哲学家。他以数学的和谐性探索宇宙,在天文学方面做出了巨大的贡献。开普勒是继哥白尼之后第一个站出来捍卫太阳中心说、并在天文学方面有突破性成就的人物,被后世的科学史家称为“天上的立法者”。

开普勒出生在德国威尔的一个贫民家庭,他是一个早产儿,体质很差。开普勒在童年时代遭遇了很大的不幸,四岁时患上了天花和猩红热,虽侥幸死里逃生,身体却受到了严重的摧残,视力衰弱,一只手半残。但开普勒身上有一种顽强的进取精神,他坚持努力学习,成绩一直名列前茅。

1587年开普勒进入蒂宾根大学,在校中遇到秘密宣传哥白尼学说的天文学教授麦斯特林。在他的影响下,很快成为哥白尼学说的忠实维护者。大学毕业后,开普勒获得了天文学硕士的学位,被聘请到格拉茨新教神学院担任教师。

拓展:开普勒 ──天体运动的立法者

后来,由于学校被天主教会控制,开普勒离开神学院前往布拉格,与卓越的天文观察家第谷一起专心地从事天文观测工作。正是第谷发现了开普勒的才能。在第谷的帮助和指导下,开普勒的学业有了巨大的进步。第谷死后,开普勒接替了他的职位,被聘为皇帝的数学家。然而皇帝对他十分悭吝,给他的薪俸仅仅是第谷的一半,还时常拖欠不给。这一点点收入不足以养活年迈的母亲和妻儿,因此生活非常困苦。但开普勒却从未中断过自己的科学研究,并且在这种艰苦的环境下取得了天文学上的累累成果。

对火星轨道的研究是开普勒重新研究天体运动的起点。因为在第谷遗留下来的数据中火星的资料是最丰富的,而哥白尼的理论在火星轨道上的偏离最大。开始,开普勒用正圆编制火星的运行表,发现火星老是出轨。他便将正圆改为偏心圆。在进行了无数次的试验后,他找到了与事实较为符合的方案。可是,依照这个方法来预测卫星的位置,却跟第谷的数据不符,产生了8分的误差。这8分的误差相当于秒针0.02秒瞬间转过的角度。开普勒知道第谷的实验数据是可信的,那错误出在什么地方呢? 正是这个不容忽略的8分使开普勒走上了天文学改革的道路。

拓展:开普勒 ──天体运动的立法者

他敏感的意识到火星的轨道并不是一个圆周。随后,在进行了多次实验后,开普勒将火星轨道确定为椭圆,并用三角定点法测出地球的轨道也是椭圆,断定它运动的线速度跟它与太阳的距离有关。这样就得出了关于行星运动的第二条定律:“行星的向径在相等的时间内扫过相等的面积。”这两条定律,刊登于1609年出版的《新天文学》一书。书中他还指出,这两条定律同样适用于其他行星和月球的运动。1612年,开普勒的保护人鲁道夫二世被迫退位,因此他也离开布拉格,到奥地利的林茨。当地专门为他设立了一个数学家的职务。

经过长期繁复的计算和无数次失败,他终于发现了行星运动的第三条定律:“行星公转周期的平方等于轨道半长轴的立方。”这一结果发表在1619年出版的《宇宙和谐论》中。行星运动三定律的发现为经典天文学奠定了基石,并导致数十年后万有引力定律的发现。 1604年9月30日在蛇夫座附近出现一颗新星,最亮时比木星还亮。开普勒对这颗新星进行了17个月的观测并发表了观测结果。历史上称它为开普勒新星(这是一颗银河系内的超新星)。

拓展:开普勒 ──天体运动的立法者

1607年,他观测了一颗大彗星,就是后来的哈雷彗星。

不仅在天文学上,开普勒在光学领域的贡献也是非常卓越的。他是近代光学的奠基者。他研究了小孔成像,并从几何光学的角度加以解释说明。他指出光的强度和光源的距离的平方成反比。 1611年,开普勒发表了《折光学》一书,阐述了光的折射原理,为折射望远镜的发明奠定了基础。开普勒还对人的视觉进行了研究,纠正了以前人们所认为的视觉是由眼睛发射出光的错误观点。

他把伽利略望远镜的凹透镜目镜改成小凸透镜,这种望远镜被称为开普勒望远镜。他出版的《哥白尼天文学概要》叙述他对宇宙结构和大小的观点;在《彗星论》中,他指出彗尾总是背着太阳,是因为太阳光排斥彗头的物质所造成;1627年出版的《鲁道夫星表》是根据他的行星运动定律和第谷的观测资料编制的。根据此表可以知道行星的位置,其精度比以前的任何星表都高,直到十八世纪中叶,一直被视为天文学上的标准星表。

拓展:开普勒 ──天体运动的立法者

他于1629年出版的《稀奇的1631年天象》中预言1631年11月7日水星凌日现象,12月6日金星也将凌日,果然如期观测到了水星凌日,而金星凌日西欧看不到。

晚年的开普勒坚持不懈地同唯心主义的宇宙论作斗争。1625年,他写了题为《为第谷.布拉赫申辩》的著作,驳诉了乌尔苏斯对第谷的攻击,因而受到了天主教会的迫害。天主教会将开普勒的著作列为禁书。 1626年,一群天主教徒包围了开普勒的住所,扬言要处决他。后来,开普勒因为曾担任皇帝的数学家而幸免遇难。

1630年11月,因数月未得到薪金,生活难以维持,年迈的开普勒不得不亲自到雷根斯堡索取。不幸的是,他刚刚到那里就抱病不起。1630年11月15日,开普勒在一家客栈里悄悄地离开了世界。他死时,除一些书籍和手稿之外,身上仅剩下了7分尼(1马克等于10分尼)。

开普勒被葬于拉提斯本圣彼得堡教堂,战争过后,他的坟墓已荡然无存。但他突破性的天文学理论,以及他不懈探索宇宙的精神却成为了后人铭记他的最好的丰碑。