2020-2021学年人教统编版高中历史选择性必修3第六单元文化的传承与保护单元检测

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教统编版高中历史选择性必修3第六单元文化的传承与保护单元检测 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

选择性必修3第六单元检测

一、单选题

1.“罗马的建筑师想让罗马市民欣赏他们创造的宏伟,同时还想让市民感觉到他们分享到了这种宏伟……当人同整个建筑相比时,人是多么的小,但当他只要同圆柱和框缘构成的单个矩形拱门相比时,他就显得大多了。通过这种办法,罗马公民能感到他自身是高大建筑物和建筑物所代表的巨大帝国的一个有意义的部分。”据此可知,大斗兽场这一设计的主要意图是

A.表彰罗马图拉真皇帝的丰功伟绩

B.提高罗马公民的归宿感和积极性

C.将建筑的力度与美感融和为一体

D.揭露角斗表演的残忍与缺乏人性

2.世界遗产委员会指出,都江堰是“全世界至今为止,年代最久、惟一存留,以无坝引水为特征的宏大水利工程。2200多年来,至今仍发挥巨大效益。”可见都江堰能够成功入选是因为

A.修建时间最早,保存最完好 B.现在仍然能发挥其防洪灌溉作用

C.它使四川成为“天府之国” D.无坝引水,实现了人与自然和谐

3.有专家指出,胡适在新文化运动中对于祖宗的文化遗产,无破坏之罪而有发扬之功。他引导了一批年青学者研究祖国的文化遗产,顾颉刚等史学巨孽就是在他直接影响下破土而出的。材料说明新文化运动

A.造成了文化断层 B.推动思想的启蒙

C.促进了史学产生 D.承续了传统文化

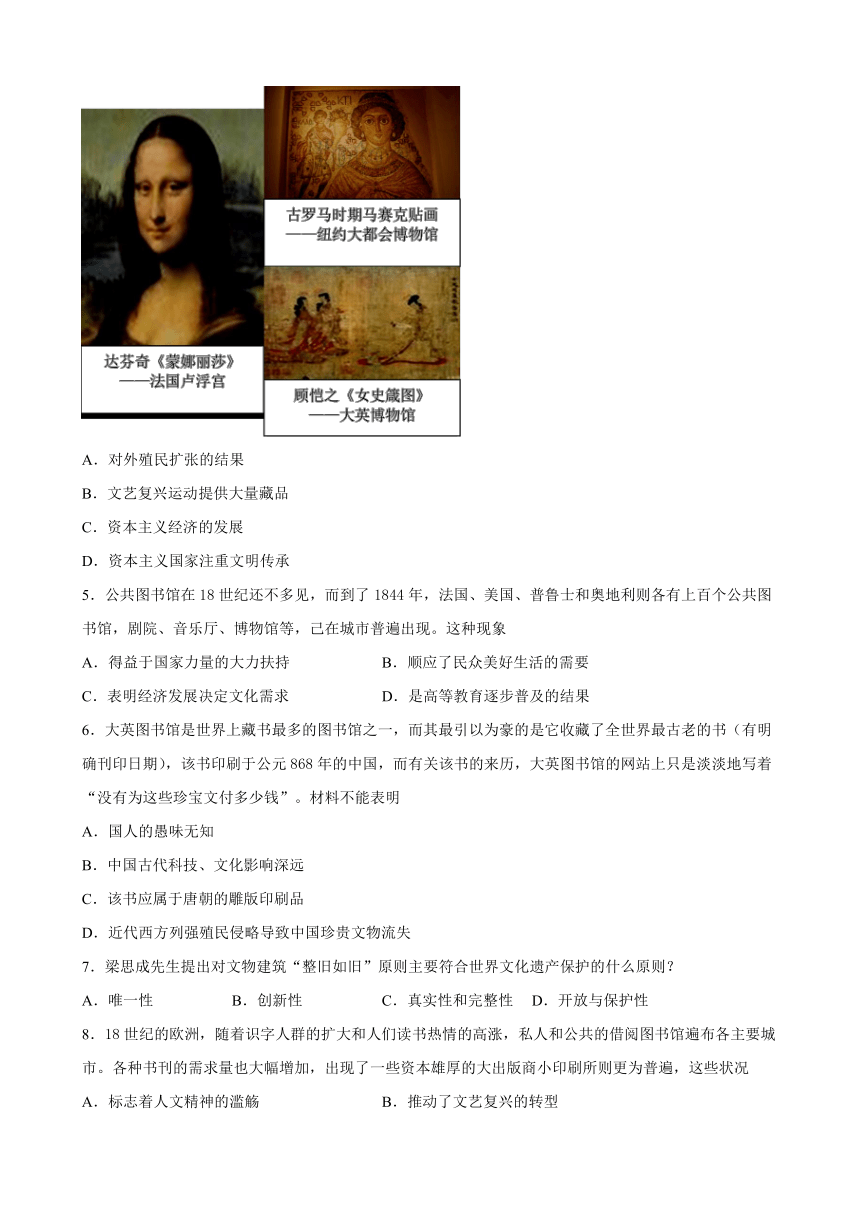

4.18世纪以后,主要资本主义国家相继出现了规模庞大的近代国家博物馆。拥有丰富藏品的大英博物馆、卢浮宫和纽约大都会博物馆并称为“世界三大博物馆”。结合下图分析这些近代博物馆出现的决定性因素是

A.对外殖民扩张的结果

B.文艺复兴运动提供大量藏品

C.资本主义经济的发展

D.资本主义国家注重文明传承

5.公共图书馆在18世纪还不多见,而到了1844年,法国、美国、普鲁士和奥地利则各有上百个公共图书馆,剧院、音乐厅、博物馆等,己在城市普遍出现。这种现象

A.得益于国家力量的大力扶持 B.顺应了民众美好生活的需要

C.表明经济发展决定文化需求 D.是高等教育逐步普及的结果

6.大英图书馆是世界上藏书最多的图书馆之一,而其最引以为豪的是它收藏了全世界最古老的书(有明确刊印日期),该书印刷于公元868年的中国,而有关该书的来历,大英图书馆的网站上只是淡淡地写着“没有为这些珍宝文付多少钱”。材料不能表明

A.国人的愚味无知

B.中国古代科技、文化影响深远

C.该书应属于唐朝的雕版印刷品

D.近代西方列强殖民侵略导致中国珍贵文物流失

7.梁思成先生提出对文物建筑“整旧如旧”原则主要符合世界文化遗产保护的什么原则?

A.唯一性 B.创新性 C.真实性和完整性 D.开放与保护性

8.18世纪的欧洲,随着识字人群的扩大和人们读书热情的高涨,私人和公共的借阅图书馆遍布各主要城市。各种书刊的需求量也大幅增加,出现了一些资本雄厚的大出版商小印刷所则更为普遍,这些状况

A.标志着人文精神的滥觞 B.推动了文艺复兴的转型

C.有助于启蒙运动的深入 D.促进了近代科学的兴起

9.《宋会要辑稿》记载:“不经国子监看详(审阅研究),及破碎编类有误传习者,并日下毁板。”同时政府规定,国子监审批印刻者向官府发出的申请后,可为其颁发准许印刻的“公据”。这说明宋代

A.文化专制逐步强化

B.注重图书出版的监管

C.印刷技术明显提升

D.文人地位进一步提高

10.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经题试后可授官。这一做法的主要目的是

A.培养变法需要的人才

B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育

D.强化儒家思想的影响

11.任继愈在《中国古代考试制度》中评述道:“科举制把相对公平的竞争机制引入学校培养人才和输送人才的运行中,吸引无数学子负笼入斋,晨诵夜读,刻苦学习,学校教育充满活力,迅速地兴盛起来。”他认为科举制

A.建立了合理的社会制度

B.促进学校教育的繁荣发展

C.推动古代教育体系形成

D.满足了社会对人才的需要

12.有学者认为,非物质文化遗产“绝对的原汁原味既无必要也不可能,我们现在看到的昆曲,早已不是明代的昆曲,……任何一种非物质文化遗产,都是活态的,这就意味着它必然要发生变化。”这说明非物质文化遗产

A.可不具备真实性完整性

B.没有加以保护的必要性

C.需要与时俱进不断创新

D.变化无常具有不可知性

13.16世纪以来,随着印刷术的推广,欧洲所有受教育的人使用的英语、法语、意大利语和其他语言的标准形式逐渐形成了,但由于只有少数人能接受必需的教育,大多数民众继续说着他们以前说的方言。这反映了

A.民族国家的形成是漫长的过程

B.民众与精英阶层的分化在加剧

C.统一的民族文化源自技术进步

D.启蒙运动的影响范围比较狭窄

14.“世界文化遗产项目是对代表着人类文明普世价值的文化遗产进行保护管理的一整套机制和行为。……当今,对世界文化遗产的治理需要越来越多的国际治理其它领域资源的参与;世界文化遗产本身也越来越多参与到国际治理的其他领域,如气候问题、环境保护、旅游开发等。”该学者意在强调

A.世界文化遗产的保护形势不容乐观

B.世界文化遗产具有“突出的普遍价值”

C.各国负有保护本国文化遗产的责任

D.世界文化遗产的保护应有全球化思维

15.有学者认为中国古代“地下最伟大的建筑”和埃及古代“地上最伟大的建筑”是古代建筑史上的奇迹,这两个建筑

A.都是庞大的帝王宫殿 B.都是帝王的陵墓

C.都是公共活动场所 D.都属于非物质文化遗产

16.图书的历史折射了文明的演进。阅读材料,回答问题。

材料一 大多数学者认为雕版印刷创始于隋唐之际。唐代印刷活动主要用于印刷佛经、教材等书籍。《金刚经》由7张麻纸连成,印有楷体经文,图文精美。造纸中心成都、江浙一带成为印刷业较为发达地区。唐代后期,雕版印刷术已相当普及,印刷的书籍作为商品开始普及。据日本九世纪末史书记载,当时日本所存汉文图书多达一万六千余卷。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》等

(1)结合材料一和所学知识,简析推动唐代印刷业发展的因素,概述唐代图书传播的积极影响。

材料二 1773年,乾隆帝下诏设馆纂修《四库全书》,历时17年,主要囊括了我国清代乾隆以前的历史、政治、宗教、哲学、天象、文艺等内容。乾隆帝趁编书之际,查禁焚毁书籍、石刻等,其数量几与《四库全书》中保存的相当。

——摘编自王家范等编著《大学中国史》等

1751-1772年狄德罗主持出版了《百科全书》二十八卷,无论在自然科学方面,还是在人文、社会科学方面,它都代表了18世纪的最高学术水平。有学者统计,1789年以前,欧洲的出版商一共印刷了大约24000部《百科全书》,至少11500部到了法国读者手中。

——摘编自罗芃等著《法国文化史》等

(2)根据材料二并结合所学知识,简述《四库全书》和《百科全书》在社会影响方面的不同点。

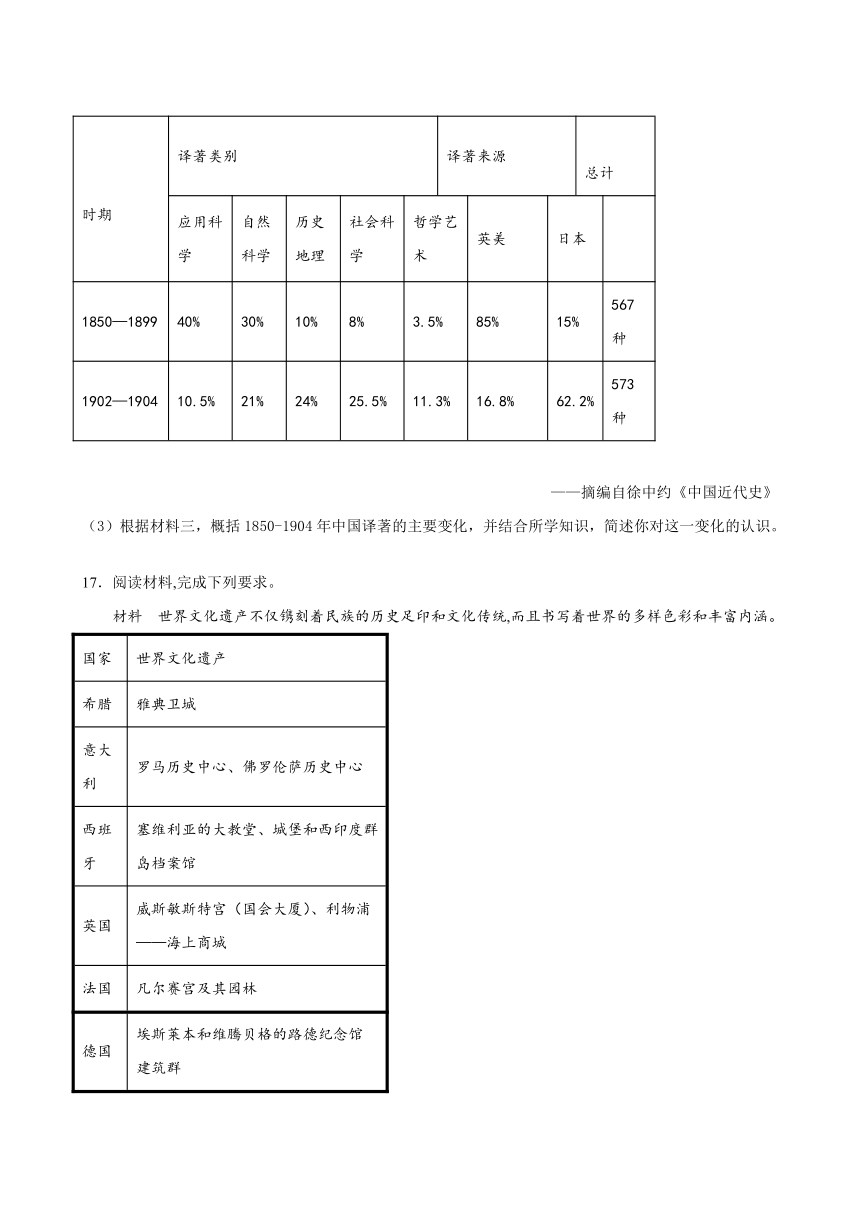

材料三 1850-1904年中国译著概况简表

时期

译著类别

译著来源

总计

应用科学

自然科学

历史地理

社会科学

哲学艺术

英美

日本

1850—1899

40%

30%

10%

8%

3.5%

85%

15%

567种

1902—1904

10.5%

21%

24%

25.5%

11.3%

16.8%

62.2%

573种

——摘编自徐中约《中国近代史》

(3)根据材料三,概括1850-1904年中国译著的主要变化,并结合所学知识,简述你对这一变化的认识。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 世界文化遗产不仅镌刻着民族的历史足印和文化传统,而且书写着世界的多样色彩和丰富内涵。

国家

世界文化遗产

希腊

雅典卫城

意大利

罗马历史中心、佛罗伦萨历史中心

西班牙

塞维利亚的大教堂、城堡和西印度群岛档案馆

英国

威斯敏斯特宫(国会大厦)、利物浦——海上商城

法国

凡尔赛宫及其园林

德国

埃斯莱本和维腾贝格的路德纪念馆建筑群

俄罗斯

莫斯科克里姆林宫和红场

美国

独立大厅、自由女神像、梅萨维德印第安遗址

埃及

金字塔

波兰

奥斯维辛集中营

日本

广岛和平纪念公园

——据联合国教科文组织《世界遗产大全》等

请选取上表中两项或两项以上的世界文化遗产,进行一次研学旅行。请自拟研学的主题,并结合所学世界史知识为选取的世界文化遗产配上解说词。(要求:研学主题明确,世界文化遗产的选取和解说词须切合主题、史论结合)

参考答案

1.B

【解析】

根据材料“罗马的建筑师想让罗马市民欣赏他们创造的宏伟,同时还想让市民感觉到他们分享到了这种宏伟”可知,罗马建筑师要求发挥罗马人的公民意识,提高罗马公民的归属感和参与罗马政制的积极性,故B项正确。材料没有涉及到罗马图拉真皇帝的丰功伟绩,而是强调提高罗马公民的归宿感和积极性,排除A。材料没有涉及建筑的力度与美感融和为一体,而是强调提高罗马公民的归宿感和积极性,排除C。材料没有体现揭露角斗表演的残忍与缺乏人性,而是强调提高罗马公民的归宿感和积极性,排除D。

2.D

【详解】

本题考查获取材料信息的能力,“都江堰是全世界至今为止,年代最久、惟一存留,以无坝引水为特征的宏大水利工程”强调的是无坝引水的特征,故D项正确;都江堰不是修建时间最早,保存最完好的水利工程,而是年代最久的无坝引水德水利工程,故A项错误;现在仍然能发挥其防洪灌溉作用的水利工程还有很多,故B项错误;C项与材料无关,排除。

3.D

【解析】

本题考查新文化运动。材料“对于祖宗的文化遗产,无破坏之罪而有发扬之功”说明新文化运动对传统文化起了承续作用,故 A 项 错误,D 项正确。B 项与材料无关;史学在新文化运动之前早已产生,所以 C 错误。

点睛:材料“新文化运动中对于祖宗的文化遗产,无破坏之罪而有发扬之功”是解题的关键信息,材料中观点与课本中的观点相反。

4.C

【详解】

根据材料可知,这些博物馆中既有欧洲文艺复兴时期作品,也有古罗马时期贴画,更有中国的古代画作,结合所学可知,早殖民扩张、文艺复兴和文明传承使得这些博物馆出现了上述作品,但从根源上看,是资本主义发展,导致这些国家有能力关注文明传承,选项C正确;选项A与《蒙娜丽莎》不符,排除;选项B与《女史箴图》和罗马贴画不符,选项D与《蒙娜丽莎》和《女史箴图》不符,排除。

5.B

【详解】

据材料“到了1844年,法国、美国、普鲁士和奥地利则各有上百个公共图书馆,剧院、音乐厅、博物馆等,己在城市普遍出现。”并结合所学可知,随着工业革命的进行,对公民文化素质也提出了新的要求,因而各国城市普遍出现了公共图书馆,剧院、音乐厅、博物馆推动了文化的大众化,顺应了民众美好生活的需要,B正确;材料没有体现“国家力量的大力扶持”,A错误;材料体现的是现象,而“经济发展决定文化需求”是本质,C错误;当时西方国家普及高等教育的说法不符合史实,D排除。

6.A

【解析】

材料主要描述了中国文化的成就,依据“该书印刷于公元868年的中国”可以判断BC项正确,排除;中国的古书籍出现在英国,并且“没有……支付多少钱”可以判断D项也正确;A项在材料中并没有体现,符合题意。

7.C

【详解】

根据所学知识可知,梁思成先生提出的对文物建筑“整旧如旧”原则,主要符合世界文化遗产保护的真实性和完整性原则,C项正确;唯一性原则是文物保护的原因,与维护文物的“整旧如旧”原则不符,A项错误;建筑的创新性不能体现文物保护“整旧”、“如旧”的主旨,B项错误;开放与保护性不是“整旧如旧”原则最主要的内涵,D项错误。

8.C

【详解】

图书馆和印刷所的增加迎合了当时对书刊需求量大幅增加的潮流,结合“18世纪”可知这种情况有利于文化的传播,从而推动启蒙运动的深入,故选C项;人文精神的滥觞起源于古希腊时期,排除A项;文艺复兴与“18世纪”的时间不符,排除B;近代科学在“18世纪”之前已经兴起,排除D。故选C。

9.B

【详解】

从材料中可以看出国子监对图书要看详(审阅研究)外,刻印者须向其报批,只有国子监通过后出示“公据”方可出版,说明宋代重视对图书出版的监管,故B符合题意;仅仅是监管图书出版体现不出文化专制的逐步强化,故A不符合题意;政府监管图书出版与印刷技术无明显关联,故C不符合题意;材料无关文人地位问题,故D不符合题意。

10.A

【详解】

依据材料结合所学可知,王安石整顿太学创立三舍法使学校教育与仕途的结合更加紧密,其目的为变法培养人才、制造舆论。因此A选项正确。B选项是王安石培养变法人才的措施,不是目的;C选项不是王安石改革教育制度的目的;D选项错误,王安石改革教育的根本目的是为变法服务,不是强化儒家思想的影响。故正确答案为A选项。

11.B

【详解】

材料的意思是科举制吸引了无数学子去刻苦学习,学校教育迅速的兴盛起来了,即科举制促进学校教育的繁荣发展,答案为B。材料没有体现建立了合理的社会制度,A错误。因为科举制度开始于隋唐时期,隋唐之前的教育体系无从体现,因此C错误。材料主旨不是体现社会对人才的需要,D错误。

12.C

【详解】

从材料中对非物质文化遗产“绝对的原汁原味既无必要也不可能”和“我们现在看到的昆曲,早已不是明代的昆曲”等信息可以看出,非物质文化遗产需要与时俱进,不断创新。故C正确。根据所学知识可知,保持真实性和整体性是保护保护世界文化遗产的两个基本要素,排除A。没有加以保护的必要性不符合世界文物保护的原则,B错误;变化无常具有不可知性不符合材料主旨,D错误。

【点睛】

世界文化遗产的意义和价值,主要体现为独特的创造性和对特定历史时期文化的典型表现性。因此,保持真实性和整体性是两个基本要素。应在遗产地风貌区保护、文物修缮等方面注意坚持这两条原则,防止过度开发、“修旧如新”等倾向。

13.A

【详解】

根据材料内容可知,虽然随着印刷术的发展,欧洲英语、法语、意大利语和其他语言的标准形式逐渐形成了,但“由于只有少数人能接受必需的教育,大多数民众继续说着他们以前说的方言”说明还没有形成真正的民族国家,真正的民族国家具备共同认同感,其中共同的文化和语言是重要的组成部分,材料内容体现了这一时期欧洲大部分民众的语言还没有统一,表明民族国家的形成是漫长的过程,故A选项正确;材料体现的是由于只能少数人接受必需的教育而大多数民众语言还不统一,材料没有体现民众与精英阶层的分化加剧问题,故B选项错误;统一的民族文化来源可以是传统历史、文化、语言和新创的政体,不能说统一的民族文化源自技术进步,故C选项说法有误;启蒙运动的时间是17-18世纪,故D选项与史实不符。

14.D

【解析】

材料反映了世界文化遗产项目所保护的遗产具有普世性,世界文化遗产的保护需要运用全球其他领域的资源,故这体现出世界文化遗产从理念到操作都具有全球性,故D正确;需要国际合作不等于保护形势不容乐观,故排除A;材料主要谈论的是保护,而不是其价值,故排除B;材料强调的是全球性,而不是民族性,故排除C。故选D。

15.B

【解析】

试题分析:

本题主要考查古代的历史遗存的知识,旨在考查学生运用所学知识解决问题的能力。中国古代“地下最伟大的建筑”是骊山陵墓,埃及古代“地上最伟大的建筑”是胡夫金字塔陵墓,故排除AC,选B;D属于物质文化遗产,排除D。故选B。

考点:古代的历史遗存·古代建筑·古典建筑

16.(1)因素:唐代社会经济繁荣;佛教兴盛(或科举制度发展);雕版印刷术的发明与普及;纸张的大量生产(或楷书的成熟)。

积极影响:推动了唐代文化的发展和对外传播

(2)不同点:《四库全书》整理和保存了传统文化,同时也禁锢了思想;《百科全书》广泛传播先进知识,促进思想解放。

(3)变化:译著内容从以应用和自然科学为主向以人文和社会科学为主转换;译著来源由以英美为主向以日本为主转变。

认识:这一变化始终以救亡图存、富国强民为主旨;民族危机加深和民族意识觉醒推动了中国对西方认识的深入;认识的深入推动了中国的现代化进程。

【分析】

试题分析:(1)本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。第一小问从材料一中“雕版印刷术已相当普及”“印刷的书籍作为商品开始普及”“楷体经文”等关键文字信息并结合所学从唐朝经济发展和文化教育等视角来概括原因;第二小问结合所学知识从对唐朝文化发展以及对外传播等角度分析影响。

(2)本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。从材料二中“我国清代乾隆以前的历史、政治、宗教、哲学、天象、文艺等内容”“ 乾隆帝趁编书之际,查禁焚毁书籍、石刻”来概括《四库全书》特点;从“无论在自然科学方面,还是在人文、社会科学方面,它都代表了18世纪的最高学术水平”“欧洲的出版商一共印刷了大约24000部《百科全书》”来概括《百科全书》的特点。

(3)本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。第一小问依据材料图表从译著类别和译著来源来概括变化,译著类别从人文科学向社会科学转变,译著来源从国别分析即可;第二小问认识属于开放题型,围绕中国人变法图强,启蒙思想,推动近代中国的近代化等视角去概括作答。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术·古代中国的科学技术·造纸术和雕版印刷术的影响;古代中国的科学技术与文学艺术·古代中国的文学·《四库全书》;西方人文精神的起源与发展·启蒙运动·《百科全书》;近代中国思想解放的潮流·向西方学习·学习的目的

【名师点睛】依据材料概括信息型材料题是历年高考最常见的一种题型。它提供材料(史料),既包括文字也包括图表,通过材料设计出新情景、新问题,让学生阅读、分析、思考、论证。有效地考查学生的阅读、理解、分析、综合、概括能力。【解题指导】一个前提、两个充分、五个步骤。

1.一个前提:读懂、弄通和透彻理解材料。尤其是图表与数据,必须明确其中主要概念,说明的主要问题,而后弄清楚图表与数据是怎样展示概念、说明问题的。

2.两个充分:一是充分获取有效信息,二是充分利用有效信息。所谓有效是指回答问题、解析材料有用的信息,这是答好材料题的关键。因此充分利用有效信息去解答问题,同样是得分的保证。

3. 五个步骤:读(审题)一找(关键信息)一接(嫁接相关知识)一转(转换材料信息和知识)一答(组织答案)。

【详解】

17.参考示例一

主题:正视第二次世界大战历史。

解说词:奥斯维辛集中营,是在第二次世界大战期间德意志法西斯在波兰建立的灭绝营和劳动营,在这里有超过百万犹太人、战俘惨遭杀害。

莫斯科克里姆林宫和红场,1941年德意志军队兵临城下,苏联红军在莫斯科红场举行了盛大的阅兵仪式,仪式结束后,苏联红军直接开赴战场,并取得了莫斯科保卫战的胜利,打破了德军不可战胜的神话。

广岛和平纪念公园,1945年为了迫使日本投降,美国在日本本土广岛投下原子弹,加速了日本投降。原子弹不仅造成了巨大的伤亡,核辐射的危害也影响了后世。

总之,战争给世界各国人民带来了巨大的创伤,因此我们“不要战争,要和平”。

示例二

主题:追寻人文主义的光辉。

解说词:希腊卫城,智者学派和苏格拉底等人,关注人,关注社会,成为近代西方人文主义的源头。

佛罗伦萨历史中心,这里保留着许多文艺复兴时期的珍贵文物,文艺复兴宣传人文主义,肯定人的价值、人的作用,把人从神的束缚中解放出来。

路德纪念馆建筑群,马丁·路德提出因信称义,否定天主教会的权威,推动了人文主义的进一步发展。

总之,古希腊的智者学派和苏格拉底等人奠定了人文主义的基础,文艺复兴和宗教改革继承和发展了人文主义。

【详解】

根据题目要求,从《世界遗产大全》名录中选取两项或两项以上内容,并将其进行综合分类,拟定出研学的主题,确定主题后,再结合所学世界史知识,对选取的世界文化遗产进行解说和评价;在解题过程中,注意归类正确,主题明确,解说规范,史论结合。

一、单选题

1.“罗马的建筑师想让罗马市民欣赏他们创造的宏伟,同时还想让市民感觉到他们分享到了这种宏伟……当人同整个建筑相比时,人是多么的小,但当他只要同圆柱和框缘构成的单个矩形拱门相比时,他就显得大多了。通过这种办法,罗马公民能感到他自身是高大建筑物和建筑物所代表的巨大帝国的一个有意义的部分。”据此可知,大斗兽场这一设计的主要意图是

A.表彰罗马图拉真皇帝的丰功伟绩

B.提高罗马公民的归宿感和积极性

C.将建筑的力度与美感融和为一体

D.揭露角斗表演的残忍与缺乏人性

2.世界遗产委员会指出,都江堰是“全世界至今为止,年代最久、惟一存留,以无坝引水为特征的宏大水利工程。2200多年来,至今仍发挥巨大效益。”可见都江堰能够成功入选是因为

A.修建时间最早,保存最完好 B.现在仍然能发挥其防洪灌溉作用

C.它使四川成为“天府之国” D.无坝引水,实现了人与自然和谐

3.有专家指出,胡适在新文化运动中对于祖宗的文化遗产,无破坏之罪而有发扬之功。他引导了一批年青学者研究祖国的文化遗产,顾颉刚等史学巨孽就是在他直接影响下破土而出的。材料说明新文化运动

A.造成了文化断层 B.推动思想的启蒙

C.促进了史学产生 D.承续了传统文化

4.18世纪以后,主要资本主义国家相继出现了规模庞大的近代国家博物馆。拥有丰富藏品的大英博物馆、卢浮宫和纽约大都会博物馆并称为“世界三大博物馆”。结合下图分析这些近代博物馆出现的决定性因素是

A.对外殖民扩张的结果

B.文艺复兴运动提供大量藏品

C.资本主义经济的发展

D.资本主义国家注重文明传承

5.公共图书馆在18世纪还不多见,而到了1844年,法国、美国、普鲁士和奥地利则各有上百个公共图书馆,剧院、音乐厅、博物馆等,己在城市普遍出现。这种现象

A.得益于国家力量的大力扶持 B.顺应了民众美好生活的需要

C.表明经济发展决定文化需求 D.是高等教育逐步普及的结果

6.大英图书馆是世界上藏书最多的图书馆之一,而其最引以为豪的是它收藏了全世界最古老的书(有明确刊印日期),该书印刷于公元868年的中国,而有关该书的来历,大英图书馆的网站上只是淡淡地写着“没有为这些珍宝文付多少钱”。材料不能表明

A.国人的愚味无知

B.中国古代科技、文化影响深远

C.该书应属于唐朝的雕版印刷品

D.近代西方列强殖民侵略导致中国珍贵文物流失

7.梁思成先生提出对文物建筑“整旧如旧”原则主要符合世界文化遗产保护的什么原则?

A.唯一性 B.创新性 C.真实性和完整性 D.开放与保护性

8.18世纪的欧洲,随着识字人群的扩大和人们读书热情的高涨,私人和公共的借阅图书馆遍布各主要城市。各种书刊的需求量也大幅增加,出现了一些资本雄厚的大出版商小印刷所则更为普遍,这些状况

A.标志着人文精神的滥觞 B.推动了文艺复兴的转型

C.有助于启蒙运动的深入 D.促进了近代科学的兴起

9.《宋会要辑稿》记载:“不经国子监看详(审阅研究),及破碎编类有误传习者,并日下毁板。”同时政府规定,国子监审批印刻者向官府发出的申请后,可为其颁发准许印刻的“公据”。这说明宋代

A.文化专制逐步强化

B.注重图书出版的监管

C.印刷技术明显提升

D.文人地位进一步提高

10.王安石变法期间,创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三舍。上舍生毕业成绩优等的直接免试授官,中等的须参加殿试,下等的经吏部考试再经题试后可授官。这一做法的主要目的是

A.培养变法需要的人才

B.推动学校教育的完善

C.防止大官僚控制教育

D.强化儒家思想的影响

11.任继愈在《中国古代考试制度》中评述道:“科举制把相对公平的竞争机制引入学校培养人才和输送人才的运行中,吸引无数学子负笼入斋,晨诵夜读,刻苦学习,学校教育充满活力,迅速地兴盛起来。”他认为科举制

A.建立了合理的社会制度

B.促进学校教育的繁荣发展

C.推动古代教育体系形成

D.满足了社会对人才的需要

12.有学者认为,非物质文化遗产“绝对的原汁原味既无必要也不可能,我们现在看到的昆曲,早已不是明代的昆曲,……任何一种非物质文化遗产,都是活态的,这就意味着它必然要发生变化。”这说明非物质文化遗产

A.可不具备真实性完整性

B.没有加以保护的必要性

C.需要与时俱进不断创新

D.变化无常具有不可知性

13.16世纪以来,随着印刷术的推广,欧洲所有受教育的人使用的英语、法语、意大利语和其他语言的标准形式逐渐形成了,但由于只有少数人能接受必需的教育,大多数民众继续说着他们以前说的方言。这反映了

A.民族国家的形成是漫长的过程

B.民众与精英阶层的分化在加剧

C.统一的民族文化源自技术进步

D.启蒙运动的影响范围比较狭窄

14.“世界文化遗产项目是对代表着人类文明普世价值的文化遗产进行保护管理的一整套机制和行为。……当今,对世界文化遗产的治理需要越来越多的国际治理其它领域资源的参与;世界文化遗产本身也越来越多参与到国际治理的其他领域,如气候问题、环境保护、旅游开发等。”该学者意在强调

A.世界文化遗产的保护形势不容乐观

B.世界文化遗产具有“突出的普遍价值”

C.各国负有保护本国文化遗产的责任

D.世界文化遗产的保护应有全球化思维

15.有学者认为中国古代“地下最伟大的建筑”和埃及古代“地上最伟大的建筑”是古代建筑史上的奇迹,这两个建筑

A.都是庞大的帝王宫殿 B.都是帝王的陵墓

C.都是公共活动场所 D.都属于非物质文化遗产

16.图书的历史折射了文明的演进。阅读材料,回答问题。

材料一 大多数学者认为雕版印刷创始于隋唐之际。唐代印刷活动主要用于印刷佛经、教材等书籍。《金刚经》由7张麻纸连成,印有楷体经文,图文精美。造纸中心成都、江浙一带成为印刷业较为发达地区。唐代后期,雕版印刷术已相当普及,印刷的书籍作为商品开始普及。据日本九世纪末史书记载,当时日本所存汉文图书多达一万六千余卷。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》等

(1)结合材料一和所学知识,简析推动唐代印刷业发展的因素,概述唐代图书传播的积极影响。

材料二 1773年,乾隆帝下诏设馆纂修《四库全书》,历时17年,主要囊括了我国清代乾隆以前的历史、政治、宗教、哲学、天象、文艺等内容。乾隆帝趁编书之际,查禁焚毁书籍、石刻等,其数量几与《四库全书》中保存的相当。

——摘编自王家范等编著《大学中国史》等

1751-1772年狄德罗主持出版了《百科全书》二十八卷,无论在自然科学方面,还是在人文、社会科学方面,它都代表了18世纪的最高学术水平。有学者统计,1789年以前,欧洲的出版商一共印刷了大约24000部《百科全书》,至少11500部到了法国读者手中。

——摘编自罗芃等著《法国文化史》等

(2)根据材料二并结合所学知识,简述《四库全书》和《百科全书》在社会影响方面的不同点。

材料三 1850-1904年中国译著概况简表

时期

译著类别

译著来源

总计

应用科学

自然科学

历史地理

社会科学

哲学艺术

英美

日本

1850—1899

40%

30%

10%

8%

3.5%

85%

15%

567种

1902—1904

10.5%

21%

24%

25.5%

11.3%

16.8%

62.2%

573种

——摘编自徐中约《中国近代史》

(3)根据材料三,概括1850-1904年中国译著的主要变化,并结合所学知识,简述你对这一变化的认识。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 世界文化遗产不仅镌刻着民族的历史足印和文化传统,而且书写着世界的多样色彩和丰富内涵。

国家

世界文化遗产

希腊

雅典卫城

意大利

罗马历史中心、佛罗伦萨历史中心

西班牙

塞维利亚的大教堂、城堡和西印度群岛档案馆

英国

威斯敏斯特宫(国会大厦)、利物浦——海上商城

法国

凡尔赛宫及其园林

德国

埃斯莱本和维腾贝格的路德纪念馆建筑群

俄罗斯

莫斯科克里姆林宫和红场

美国

独立大厅、自由女神像、梅萨维德印第安遗址

埃及

金字塔

波兰

奥斯维辛集中营

日本

广岛和平纪念公园

——据联合国教科文组织《世界遗产大全》等

请选取上表中两项或两项以上的世界文化遗产,进行一次研学旅行。请自拟研学的主题,并结合所学世界史知识为选取的世界文化遗产配上解说词。(要求:研学主题明确,世界文化遗产的选取和解说词须切合主题、史论结合)

参考答案

1.B

【解析】

根据材料“罗马的建筑师想让罗马市民欣赏他们创造的宏伟,同时还想让市民感觉到他们分享到了这种宏伟”可知,罗马建筑师要求发挥罗马人的公民意识,提高罗马公民的归属感和参与罗马政制的积极性,故B项正确。材料没有涉及到罗马图拉真皇帝的丰功伟绩,而是强调提高罗马公民的归宿感和积极性,排除A。材料没有涉及建筑的力度与美感融和为一体,而是强调提高罗马公民的归宿感和积极性,排除C。材料没有体现揭露角斗表演的残忍与缺乏人性,而是强调提高罗马公民的归宿感和积极性,排除D。

2.D

【详解】

本题考查获取材料信息的能力,“都江堰是全世界至今为止,年代最久、惟一存留,以无坝引水为特征的宏大水利工程”强调的是无坝引水的特征,故D项正确;都江堰不是修建时间最早,保存最完好的水利工程,而是年代最久的无坝引水德水利工程,故A项错误;现在仍然能发挥其防洪灌溉作用的水利工程还有很多,故B项错误;C项与材料无关,排除。

3.D

【解析】

本题考查新文化运动。材料“对于祖宗的文化遗产,无破坏之罪而有发扬之功”说明新文化运动对传统文化起了承续作用,故 A 项 错误,D 项正确。B 项与材料无关;史学在新文化运动之前早已产生,所以 C 错误。

点睛:材料“新文化运动中对于祖宗的文化遗产,无破坏之罪而有发扬之功”是解题的关键信息,材料中观点与课本中的观点相反。

4.C

【详解】

根据材料可知,这些博物馆中既有欧洲文艺复兴时期作品,也有古罗马时期贴画,更有中国的古代画作,结合所学可知,早殖民扩张、文艺复兴和文明传承使得这些博物馆出现了上述作品,但从根源上看,是资本主义发展,导致这些国家有能力关注文明传承,选项C正确;选项A与《蒙娜丽莎》不符,排除;选项B与《女史箴图》和罗马贴画不符,选项D与《蒙娜丽莎》和《女史箴图》不符,排除。

5.B

【详解】

据材料“到了1844年,法国、美国、普鲁士和奥地利则各有上百个公共图书馆,剧院、音乐厅、博物馆等,己在城市普遍出现。”并结合所学可知,随着工业革命的进行,对公民文化素质也提出了新的要求,因而各国城市普遍出现了公共图书馆,剧院、音乐厅、博物馆推动了文化的大众化,顺应了民众美好生活的需要,B正确;材料没有体现“国家力量的大力扶持”,A错误;材料体现的是现象,而“经济发展决定文化需求”是本质,C错误;当时西方国家普及高等教育的说法不符合史实,D排除。

6.A

【解析】

材料主要描述了中国文化的成就,依据“该书印刷于公元868年的中国”可以判断BC项正确,排除;中国的古书籍出现在英国,并且“没有……支付多少钱”可以判断D项也正确;A项在材料中并没有体现,符合题意。

7.C

【详解】

根据所学知识可知,梁思成先生提出的对文物建筑“整旧如旧”原则,主要符合世界文化遗产保护的真实性和完整性原则,C项正确;唯一性原则是文物保护的原因,与维护文物的“整旧如旧”原则不符,A项错误;建筑的创新性不能体现文物保护“整旧”、“如旧”的主旨,B项错误;开放与保护性不是“整旧如旧”原则最主要的内涵,D项错误。

8.C

【详解】

图书馆和印刷所的增加迎合了当时对书刊需求量大幅增加的潮流,结合“18世纪”可知这种情况有利于文化的传播,从而推动启蒙运动的深入,故选C项;人文精神的滥觞起源于古希腊时期,排除A项;文艺复兴与“18世纪”的时间不符,排除B;近代科学在“18世纪”之前已经兴起,排除D。故选C。

9.B

【详解】

从材料中可以看出国子监对图书要看详(审阅研究)外,刻印者须向其报批,只有国子监通过后出示“公据”方可出版,说明宋代重视对图书出版的监管,故B符合题意;仅仅是监管图书出版体现不出文化专制的逐步强化,故A不符合题意;政府监管图书出版与印刷技术无明显关联,故C不符合题意;材料无关文人地位问题,故D不符合题意。

10.A

【详解】

依据材料结合所学可知,王安石整顿太学创立三舍法使学校教育与仕途的结合更加紧密,其目的为变法培养人才、制造舆论。因此A选项正确。B选项是王安石培养变法人才的措施,不是目的;C选项不是王安石改革教育制度的目的;D选项错误,王安石改革教育的根本目的是为变法服务,不是强化儒家思想的影响。故正确答案为A选项。

11.B

【详解】

材料的意思是科举制吸引了无数学子去刻苦学习,学校教育迅速的兴盛起来了,即科举制促进学校教育的繁荣发展,答案为B。材料没有体现建立了合理的社会制度,A错误。因为科举制度开始于隋唐时期,隋唐之前的教育体系无从体现,因此C错误。材料主旨不是体现社会对人才的需要,D错误。

12.C

【详解】

从材料中对非物质文化遗产“绝对的原汁原味既无必要也不可能”和“我们现在看到的昆曲,早已不是明代的昆曲”等信息可以看出,非物质文化遗产需要与时俱进,不断创新。故C正确。根据所学知识可知,保持真实性和整体性是保护保护世界文化遗产的两个基本要素,排除A。没有加以保护的必要性不符合世界文物保护的原则,B错误;变化无常具有不可知性不符合材料主旨,D错误。

【点睛】

世界文化遗产的意义和价值,主要体现为独特的创造性和对特定历史时期文化的典型表现性。因此,保持真实性和整体性是两个基本要素。应在遗产地风貌区保护、文物修缮等方面注意坚持这两条原则,防止过度开发、“修旧如新”等倾向。

13.A

【详解】

根据材料内容可知,虽然随着印刷术的发展,欧洲英语、法语、意大利语和其他语言的标准形式逐渐形成了,但“由于只有少数人能接受必需的教育,大多数民众继续说着他们以前说的方言”说明还没有形成真正的民族国家,真正的民族国家具备共同认同感,其中共同的文化和语言是重要的组成部分,材料内容体现了这一时期欧洲大部分民众的语言还没有统一,表明民族国家的形成是漫长的过程,故A选项正确;材料体现的是由于只能少数人接受必需的教育而大多数民众语言还不统一,材料没有体现民众与精英阶层的分化加剧问题,故B选项错误;统一的民族文化来源可以是传统历史、文化、语言和新创的政体,不能说统一的民族文化源自技术进步,故C选项说法有误;启蒙运动的时间是17-18世纪,故D选项与史实不符。

14.D

【解析】

材料反映了世界文化遗产项目所保护的遗产具有普世性,世界文化遗产的保护需要运用全球其他领域的资源,故这体现出世界文化遗产从理念到操作都具有全球性,故D正确;需要国际合作不等于保护形势不容乐观,故排除A;材料主要谈论的是保护,而不是其价值,故排除B;材料强调的是全球性,而不是民族性,故排除C。故选D。

15.B

【解析】

试题分析:

本题主要考查古代的历史遗存的知识,旨在考查学生运用所学知识解决问题的能力。中国古代“地下最伟大的建筑”是骊山陵墓,埃及古代“地上最伟大的建筑”是胡夫金字塔陵墓,故排除AC,选B;D属于物质文化遗产,排除D。故选B。

考点:古代的历史遗存·古代建筑·古典建筑

16.(1)因素:唐代社会经济繁荣;佛教兴盛(或科举制度发展);雕版印刷术的发明与普及;纸张的大量生产(或楷书的成熟)。

积极影响:推动了唐代文化的发展和对外传播

(2)不同点:《四库全书》整理和保存了传统文化,同时也禁锢了思想;《百科全书》广泛传播先进知识,促进思想解放。

(3)变化:译著内容从以应用和自然科学为主向以人文和社会科学为主转换;译著来源由以英美为主向以日本为主转变。

认识:这一变化始终以救亡图存、富国强民为主旨;民族危机加深和民族意识觉醒推动了中国对西方认识的深入;认识的深入推动了中国的现代化进程。

【分析】

试题分析:(1)本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。第一小问从材料一中“雕版印刷术已相当普及”“印刷的书籍作为商品开始普及”“楷体经文”等关键文字信息并结合所学从唐朝经济发展和文化教育等视角来概括原因;第二小问结合所学知识从对唐朝文化发展以及对外传播等角度分析影响。

(2)本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。从材料二中“我国清代乾隆以前的历史、政治、宗教、哲学、天象、文艺等内容”“ 乾隆帝趁编书之际,查禁焚毁书籍、石刻”来概括《四库全书》特点;从“无论在自然科学方面,还是在人文、社会科学方面,它都代表了18世纪的最高学术水平”“欧洲的出版商一共印刷了大约24000部《百科全书》”来概括《百科全书》的特点。

(3)本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。第一小问依据材料图表从译著类别和译著来源来概括变化,译著类别从人文科学向社会科学转变,译著来源从国别分析即可;第二小问认识属于开放题型,围绕中国人变法图强,启蒙思想,推动近代中国的近代化等视角去概括作答。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术·古代中国的科学技术·造纸术和雕版印刷术的影响;古代中国的科学技术与文学艺术·古代中国的文学·《四库全书》;西方人文精神的起源与发展·启蒙运动·《百科全书》;近代中国思想解放的潮流·向西方学习·学习的目的

【名师点睛】依据材料概括信息型材料题是历年高考最常见的一种题型。它提供材料(史料),既包括文字也包括图表,通过材料设计出新情景、新问题,让学生阅读、分析、思考、论证。有效地考查学生的阅读、理解、分析、综合、概括能力。【解题指导】一个前提、两个充分、五个步骤。

1.一个前提:读懂、弄通和透彻理解材料。尤其是图表与数据,必须明确其中主要概念,说明的主要问题,而后弄清楚图表与数据是怎样展示概念、说明问题的。

2.两个充分:一是充分获取有效信息,二是充分利用有效信息。所谓有效是指回答问题、解析材料有用的信息,这是答好材料题的关键。因此充分利用有效信息去解答问题,同样是得分的保证。

3. 五个步骤:读(审题)一找(关键信息)一接(嫁接相关知识)一转(转换材料信息和知识)一答(组织答案)。

【详解】

17.参考示例一

主题:正视第二次世界大战历史。

解说词:奥斯维辛集中营,是在第二次世界大战期间德意志法西斯在波兰建立的灭绝营和劳动营,在这里有超过百万犹太人、战俘惨遭杀害。

莫斯科克里姆林宫和红场,1941年德意志军队兵临城下,苏联红军在莫斯科红场举行了盛大的阅兵仪式,仪式结束后,苏联红军直接开赴战场,并取得了莫斯科保卫战的胜利,打破了德军不可战胜的神话。

广岛和平纪念公园,1945年为了迫使日本投降,美国在日本本土广岛投下原子弹,加速了日本投降。原子弹不仅造成了巨大的伤亡,核辐射的危害也影响了后世。

总之,战争给世界各国人民带来了巨大的创伤,因此我们“不要战争,要和平”。

示例二

主题:追寻人文主义的光辉。

解说词:希腊卫城,智者学派和苏格拉底等人,关注人,关注社会,成为近代西方人文主义的源头。

佛罗伦萨历史中心,这里保留着许多文艺复兴时期的珍贵文物,文艺复兴宣传人文主义,肯定人的价值、人的作用,把人从神的束缚中解放出来。

路德纪念馆建筑群,马丁·路德提出因信称义,否定天主教会的权威,推动了人文主义的进一步发展。

总之,古希腊的智者学派和苏格拉底等人奠定了人文主义的基础,文艺复兴和宗教改革继承和发展了人文主义。

【详解】

根据题目要求,从《世界遗产大全》名录中选取两项或两项以上内容,并将其进行综合分类,拟定出研学的主题,确定主题后,再结合所学世界史知识,对选取的世界文化遗产进行解说和评价;在解题过程中,注意归类正确,主题明确,解说规范,史论结合。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享