第5课 三大改造 ( 同步备课学案含答案)

文档属性

| 名称 | 第5课 三大改造 ( 同步备课学案含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 90.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-26 12:47:24 | ||

图片预览

文档简介

第5课《三大改造》导学案

一、学习目标(心中有目标,你就会走向成功)

1.预习教材课本,结合思维导图识记三大改造的内容、形式、实质和意义,提高自学能力

2.结合史料概括分析农业改造的原因,初步学会在具体时空条件下对历史事物进行考察,初步提高理解历史的能力

3.通过史料,分析对资本主义工商业改造采取的措施和国民经济结构出现的转变,学会从材料中获取信息、归纳整合历史信息。

重点:三大改造完成的意义

难点:三大改造的实质

二、学习过程:

【自主学习】

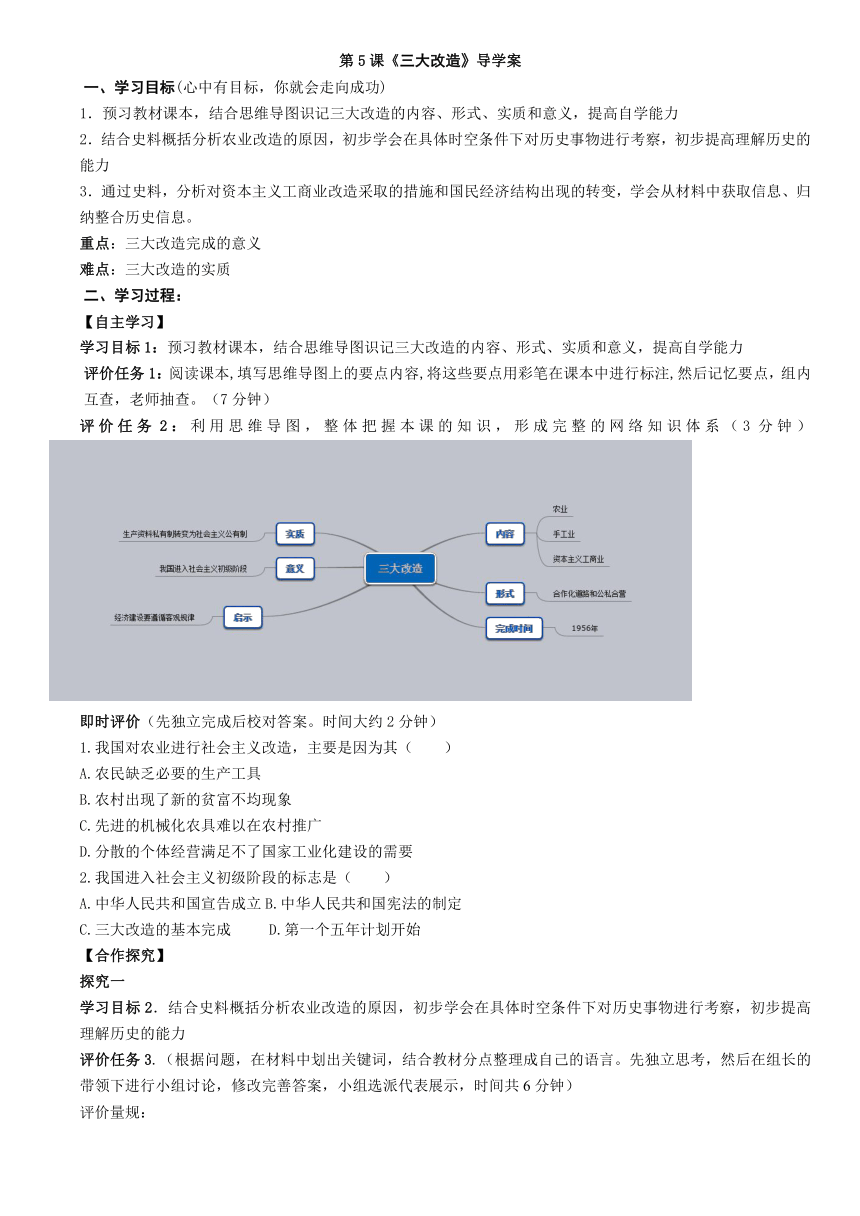

学习目标1:预习教材课本,结合思维导图识记三大改造的内容、形式、实质和意义,提高自学能力

评价任务1:阅读课本,填写思维导图上的要点内容,将这些要点用彩笔在课本中进行标注,然后记忆要点,组内互查,老师抽查。(7分钟)

评价任务2:利用思维导图,整体把握本课的知识,形成完整的网络知识体系(3分钟)

即时评价(先独立完成后校对答案。时间大约2分钟)

1.我国对农业进行社会主义改造,主要是因为其( )

A.农民缺乏必要的生产工具

B.农村出现了新的贫富不均现象

C.先进的机械化农具难以在农村推广

D.分散的个体经营满足不了国家工业化建设的需要

2.我国进入社会主义初级阶段的标志是( )

A.中华人民共和国宣告成立B.中华人民共和国宪法的制定

C.三大改造的基本完成 D.第一个五年计划开始

【合作探究】

探究一

学习目标2.结合史料概括分析农业改造的原因,初步学会在具体时空条件下对历史事物进行考察,初步提高理解历史的能力

评价任务3.(根据问题,在材料中划出关键词,结合教材分点整理成自己的语言。先独立思考,然后在组长的带领下进行小组讨论,修改完善答案,小组选派代表展示,时间共6分钟)

评价量规:

评价要素 评价等级及标准

A B C 等级

学习方法 能准确全面找出所给材料的主要信息;能透过材料现象分析本质。 能找出所给材料的主要信息;能透过材料现象看到本质。 基本借用材料说出一个答案,能找出所给材料的部分信息;只知道格言,不会分析。

内容要求 能够准确的概括分析对农业进行改造的原因。 能够较准确的分析对农业进行改造的原因 能够分析对农业进行改造的原因

展示表达 思路清晰,答题准确,语言简洁流畅,声音洪亮 思路较清晰,语言较流畅,答题不够全面。 思路不清晰,语言欠流畅,答案模糊。

读下列材料,思考回答问题:

材料一:农村土地改革后,农村出现的情况:土地买卖。土改后部分农民因天灾受损,或家中有人重病,或无力耕作等出卖自己的土地。1952年山西省对49村农民调查,在被出卖的718公顷土地中,1949年的占3.95%,1950年占30.99%,1951年占51.15%,1952年占13.91%。1953年对湖北、湖南、江西三省典型调查,出卖土地的农户占农村总农户的1.29%,出卖土地面积占农村土地总面积的0.22%。

材料二:经过土地改革,广大农民得到了土地,农村生产力从封建制度束缚下解放出来,农业生产恢复和发展起来了,但农民绝大多数还是靠人畜经营……正因如此,今天农业生产的发展,还有许多困难的条件限制了它,约束了它。

——邓子恢《在全国第一次农村工作会议上的总结报告》

阅读教材并结合材料分析对农业进行改造的原因。

探究二

学习目标3.通过史料,分析对资本主义工商业改造采取的措施和国民经济结构出现的转变,学会从材料中获取信息、归纳整合历史信息。

评价任务4:(根据问题,在材料在划出关键词,结合教材分点整理成自己的语言。先独立思考,然后在组长的带领下进行小组讨论,修改完善答案,小组选派代表展示,时间共8分钟)

评价量规:

评价要素 评价等级及标准

A B C 等级

学习方法 能准确从材料找出关键信息,依据史料,用自己的语言对事件分条进行表述 能从材料找出大部分关键信息,依据史料用自己的语言对事件进行表述 能从材料找出部分关键信息,依据史料用自己的语言对人物或事件进行简单表述

内容要求 能准确分析对资本主义工商业改造采取的措施和国民经济结构出现的转变 能较准确的对资本主义工商业改造采取的措施和国民经济结构出现的转变进行分析 能对资本主义工商业改造采取的措施和国民经济结构出现的转变进行简单分析

展示表达 思路清晰,语言简洁流畅,声音洪亮 思路较清晰,语言基本流畅 思路不清晰,语言欠流畅

材料一:右图是唐山启新水泥厂工人庆祝公私合营的场景。它是当时我国哪一个历史事件的反映?这一事件过程中采取了哪一创举?

材料二:1952年和1956年各种所有制经济在国民收入中所占比例。

个体

经济 私营

经济 公私合

营经济 集体所有制经济 国营

经济

1952年 71.8% 6.9% 0.7% 1.5% 19.1%

1956年 7% 0.1% 7.3% 53.4% 32.2%

材料表明从1952年到1956年我国的国民经济结构出现了怎样的转变?这一转变使中国社会发生了什么重大变化?

三、归纳总结(自己构建知识框架总结本节课的内容 ,6分钟,小组推荐代表展示)

四、当堂达标(先独立完成,后同桌互相校对答案,时间4分钟)

一、选择题

1.“到1956年底,在全国共建立了75.6万个合作社,入社农户达96.3%,农业合作化在全国基本实现……”以上内容反映的是 ( B )

A.土地改革 B.对农业的社会主义改造

C.公私合营 D.对资本主义工商业的改造

2.(2019·东台月考)1952年,毛泽东在中共中央书记处会议上提出,在未来要把私营企业经济挂在共产党的火车头上,使之成为社会主义经济。符合这一设想的措施是 ( C )

A.组织互助组 B.成立生产合作社

C.进行公私合营 D.建立人民公社

3.1953-1956年,我国完成了三大改造,实现了生产资料私有制向公有制的转变,标志我国进入社会主义初级阶段。三大改造中对资本主义工商业的社会主义改造的方式是 ( A )

A.赎买 B.没收资本

C.建立生产合作社 D.建立现代企业制度

4.在1956年1月25日的最高国务会议上,陈云对毛泽东说:“公私合营以后,东来顺的涮羊肉嚼不烂了,芝麻酱不香了,糖蒜不甜了;全聚德的烤鸭也不好吃了……”以上材料表明 ( D )

A.进行三大改造,很有必要 B.进行三大改造,效果极好

C.进行三大改造,违背规律 D.三大改造后期,出现问题

二、非选择题

5.阅读下列材料,结合所学回答问题。

材料一 为了按照经济发展的需要和大多数人的最大利益……根据过渡时期总路线,从1953年起,国家对资本主义工商业开始实行系统的有计划的社会主义改造……在公私合营中实行‘四马分肥’的赎买政策……在中国共产党和人民政府的领导下,在客观形式的推动下……到(1956年)1月底,全国大城市以及50个中等城市,先后全部实现了全行业的公私合营。

材料二 1957年,我国社会主义建设超额完成了第一个五年计划。工业方面,鞍山大型轧钢厂、长春第一汽车制造厂等一大批基本建设项目建成并投入生产。

(1)在材料一所反映的事件中,党和国家所采取的主要方式是什么? 在此过程中创造性地实行了什么政策?

答:公私合营;赎买政策。

(2)当时国家除了对资本主义工商业进行改造外,还进行了哪两个方面的改造?三大改造的实质是什么?

答:对农业和手工业进行社会主义改造;生产资料私有制向社会主义公有制转变。

(3)写出材料二中“一五”计划的起止时间,它的提前完成有何意义?

答:时间:1953-1957年底;意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

(4)两则材料在发展经济上的共同目的是什么?

答:实现国家工业化。

(5)有人说:“社会主义改造是20世纪中国的一次巨变。”你认为正确吗? 为什么?

答:正确,因为三大改造的基本完成,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,标志着社会主义基本制度在我国建立起来,我国开始进入社会主义初级阶段。

五、拓展提升

经济建设一定要遵循客观规律,要按经济规律办事,不能急于求成;生产关系调整要符合生产力发展水平;制定经济政策要实事求是,符合基本国情;要注意国民经济各部门的协调发展;要把人民利益放在首位;稳中求进。

一、学习目标(心中有目标,你就会走向成功)

1.预习教材课本,结合思维导图识记三大改造的内容、形式、实质和意义,提高自学能力

2.结合史料概括分析农业改造的原因,初步学会在具体时空条件下对历史事物进行考察,初步提高理解历史的能力

3.通过史料,分析对资本主义工商业改造采取的措施和国民经济结构出现的转变,学会从材料中获取信息、归纳整合历史信息。

重点:三大改造完成的意义

难点:三大改造的实质

二、学习过程:

【自主学习】

学习目标1:预习教材课本,结合思维导图识记三大改造的内容、形式、实质和意义,提高自学能力

评价任务1:阅读课本,填写思维导图上的要点内容,将这些要点用彩笔在课本中进行标注,然后记忆要点,组内互查,老师抽查。(7分钟)

评价任务2:利用思维导图,整体把握本课的知识,形成完整的网络知识体系(3分钟)

即时评价(先独立完成后校对答案。时间大约2分钟)

1.我国对农业进行社会主义改造,主要是因为其( )

A.农民缺乏必要的生产工具

B.农村出现了新的贫富不均现象

C.先进的机械化农具难以在农村推广

D.分散的个体经营满足不了国家工业化建设的需要

2.我国进入社会主义初级阶段的标志是( )

A.中华人民共和国宣告成立B.中华人民共和国宪法的制定

C.三大改造的基本完成 D.第一个五年计划开始

【合作探究】

探究一

学习目标2.结合史料概括分析农业改造的原因,初步学会在具体时空条件下对历史事物进行考察,初步提高理解历史的能力

评价任务3.(根据问题,在材料中划出关键词,结合教材分点整理成自己的语言。先独立思考,然后在组长的带领下进行小组讨论,修改完善答案,小组选派代表展示,时间共6分钟)

评价量规:

评价要素 评价等级及标准

A B C 等级

学习方法 能准确全面找出所给材料的主要信息;能透过材料现象分析本质。 能找出所给材料的主要信息;能透过材料现象看到本质。 基本借用材料说出一个答案,能找出所给材料的部分信息;只知道格言,不会分析。

内容要求 能够准确的概括分析对农业进行改造的原因。 能够较准确的分析对农业进行改造的原因 能够分析对农业进行改造的原因

展示表达 思路清晰,答题准确,语言简洁流畅,声音洪亮 思路较清晰,语言较流畅,答题不够全面。 思路不清晰,语言欠流畅,答案模糊。

读下列材料,思考回答问题:

材料一:农村土地改革后,农村出现的情况:土地买卖。土改后部分农民因天灾受损,或家中有人重病,或无力耕作等出卖自己的土地。1952年山西省对49村农民调查,在被出卖的718公顷土地中,1949年的占3.95%,1950年占30.99%,1951年占51.15%,1952年占13.91%。1953年对湖北、湖南、江西三省典型调查,出卖土地的农户占农村总农户的1.29%,出卖土地面积占农村土地总面积的0.22%。

材料二:经过土地改革,广大农民得到了土地,农村生产力从封建制度束缚下解放出来,农业生产恢复和发展起来了,但农民绝大多数还是靠人畜经营……正因如此,今天农业生产的发展,还有许多困难的条件限制了它,约束了它。

——邓子恢《在全国第一次农村工作会议上的总结报告》

阅读教材并结合材料分析对农业进行改造的原因。

探究二

学习目标3.通过史料,分析对资本主义工商业改造采取的措施和国民经济结构出现的转变,学会从材料中获取信息、归纳整合历史信息。

评价任务4:(根据问题,在材料在划出关键词,结合教材分点整理成自己的语言。先独立思考,然后在组长的带领下进行小组讨论,修改完善答案,小组选派代表展示,时间共8分钟)

评价量规:

评价要素 评价等级及标准

A B C 等级

学习方法 能准确从材料找出关键信息,依据史料,用自己的语言对事件分条进行表述 能从材料找出大部分关键信息,依据史料用自己的语言对事件进行表述 能从材料找出部分关键信息,依据史料用自己的语言对人物或事件进行简单表述

内容要求 能准确分析对资本主义工商业改造采取的措施和国民经济结构出现的转变 能较准确的对资本主义工商业改造采取的措施和国民经济结构出现的转变进行分析 能对资本主义工商业改造采取的措施和国民经济结构出现的转变进行简单分析

展示表达 思路清晰,语言简洁流畅,声音洪亮 思路较清晰,语言基本流畅 思路不清晰,语言欠流畅

材料一:右图是唐山启新水泥厂工人庆祝公私合营的场景。它是当时我国哪一个历史事件的反映?这一事件过程中采取了哪一创举?

材料二:1952年和1956年各种所有制经济在国民收入中所占比例。

个体

经济 私营

经济 公私合

营经济 集体所有制经济 国营

经济

1952年 71.8% 6.9% 0.7% 1.5% 19.1%

1956年 7% 0.1% 7.3% 53.4% 32.2%

材料表明从1952年到1956年我国的国民经济结构出现了怎样的转变?这一转变使中国社会发生了什么重大变化?

三、归纳总结(自己构建知识框架总结本节课的内容 ,6分钟,小组推荐代表展示)

四、当堂达标(先独立完成,后同桌互相校对答案,时间4分钟)

一、选择题

1.“到1956年底,在全国共建立了75.6万个合作社,入社农户达96.3%,农业合作化在全国基本实现……”以上内容反映的是 ( B )

A.土地改革 B.对农业的社会主义改造

C.公私合营 D.对资本主义工商业的改造

2.(2019·东台月考)1952年,毛泽东在中共中央书记处会议上提出,在未来要把私营企业经济挂在共产党的火车头上,使之成为社会主义经济。符合这一设想的措施是 ( C )

A.组织互助组 B.成立生产合作社

C.进行公私合营 D.建立人民公社

3.1953-1956年,我国完成了三大改造,实现了生产资料私有制向公有制的转变,标志我国进入社会主义初级阶段。三大改造中对资本主义工商业的社会主义改造的方式是 ( A )

A.赎买 B.没收资本

C.建立生产合作社 D.建立现代企业制度

4.在1956年1月25日的最高国务会议上,陈云对毛泽东说:“公私合营以后,东来顺的涮羊肉嚼不烂了,芝麻酱不香了,糖蒜不甜了;全聚德的烤鸭也不好吃了……”以上材料表明 ( D )

A.进行三大改造,很有必要 B.进行三大改造,效果极好

C.进行三大改造,违背规律 D.三大改造后期,出现问题

二、非选择题

5.阅读下列材料,结合所学回答问题。

材料一 为了按照经济发展的需要和大多数人的最大利益……根据过渡时期总路线,从1953年起,国家对资本主义工商业开始实行系统的有计划的社会主义改造……在公私合营中实行‘四马分肥’的赎买政策……在中国共产党和人民政府的领导下,在客观形式的推动下……到(1956年)1月底,全国大城市以及50个中等城市,先后全部实现了全行业的公私合营。

材料二 1957年,我国社会主义建设超额完成了第一个五年计划。工业方面,鞍山大型轧钢厂、长春第一汽车制造厂等一大批基本建设项目建成并投入生产。

(1)在材料一所反映的事件中,党和国家所采取的主要方式是什么? 在此过程中创造性地实行了什么政策?

答:公私合营;赎买政策。

(2)当时国家除了对资本主义工商业进行改造外,还进行了哪两个方面的改造?三大改造的实质是什么?

答:对农业和手工业进行社会主义改造;生产资料私有制向社会主义公有制转变。

(3)写出材料二中“一五”计划的起止时间,它的提前完成有何意义?

答:时间:1953-1957年底;意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

(4)两则材料在发展经济上的共同目的是什么?

答:实现国家工业化。

(5)有人说:“社会主义改造是20世纪中国的一次巨变。”你认为正确吗? 为什么?

答:正确,因为三大改造的基本完成,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,标志着社会主义基本制度在我国建立起来,我国开始进入社会主义初级阶段。

五、拓展提升

经济建设一定要遵循客观规律,要按经济规律办事,不能急于求成;生产关系调整要符合生产力发展水平;制定经济政策要实事求是,符合基本国情;要注意国民经济各部门的协调发展;要把人民利益放在首位;稳中求进。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化