24 唐诗三首 课件(共46张PPT)

图片预览

文档简介

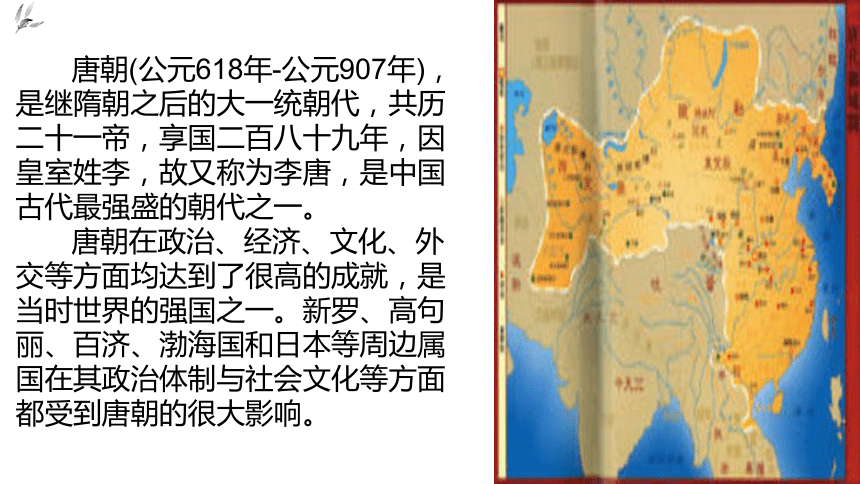

唐朝(公元618年-公元907年),是继隋朝之后的大一统朝代,共历二十一帝,享国二百八十九年,因皇室姓李,故又称为李唐,是中国古代最强盛的朝代之一。

唐朝在政治、经济、文化、外交等方面均达到了很高的成就,是当时世界的强国之一。新罗、高句丽、百济、渤海国和日本等周边属国在其政治体制与社会文化等方面都受到唐朝的很大影响。

大唐开国

大唐高祖李渊

唐朝皇族出自陇西李氏,陇西李氏从秦代开始就是著名的武将军人世家,涌现过西汉飞将军李广和秦国名将李信等著名将军。而《旧唐书》和《新唐书》中则称唐朝皇族李氏是李耳(老子)的后代,隋朝在大业年间,由于隋炀帝滥用国力与三征高句丽的失败,导致隋末民变。 李渊见天下大乱,隋朝的灭亡不可扭转,便生出取而代之的念头 。

义宁二年(618年)三月,隋炀帝死,五月,杨侑禅位于李渊,李渊称帝,建立唐朝,国号"唐",改元武德,定都长安,隋朝灭亡。

而后,李渊册长子李建成为太子,次子李世民为秦王,四子李元吉为齐王。

贞观之治

李世民

秦王李世民与太子李建成为了皇位而斗争,626年李世民发动玄武门之变,杀了太子李建成与齐王李元吉,控制长安。李世民继位,是为唐太宗。定都洛阳。

唐太宗从隋末民变中认识到群众的力量,吸取隋灭教训,重视百姓生活;留心吏治,选贤任能,知人善用,从谏如流,重用魏征等诤臣。在君臣的共同努力之下,出现了一个政治较为清明、经济发展、社会安定、武功兴盛的治世局面,史称"贞观之治"。

永徽之治

唐高宗李治即位,唐朝都城迁至洛阳。 即位之初,他继续执行唐太宗制订的各项政治经济制度,与长孙无忌、褚遂良等共同辅政。君臣纷纷牢记太宗的遗训遗嘱,奉行不渝太宗训令纳谏、爱民。

永徽年间,边陲安定 ,百姓阜安 ,有贞观之遗风,史称"永徽之治"。其在位期间,唐朝的领土最广。

武周时期

唐高宗中期以后,政权逐渐由武则天掌握。武则天掌权以来大力提拔人才,如狄仁杰、张柬之、张仁愿、姚崇等名臣将领。

武则天称帝期间社会文化艺术亦有所进步,当时佛教大兴,武则天时期的佛寺兴建频繁,扩建的洛阳龙门石窟为这一时期的代表。史称武则天时期为"上承贞观,下启开元"或"政启开元,治宏贞观"。

开元盛世

唐玄宗

唐睿宗复位后,其妹太平公主与太子李隆基发生权力之争。延和元年(712年),唐睿宗让位于李隆基,是为唐玄宗。次年,唐玄宗将太平公主赐死,党羽或杀或逐,结束了政斗。

唐玄宗整顿武周以来的弊政,政治上提拔姚崇、宋璟、张嘉贞、张说、李元纮、韩休、张九龄等贤臣为相,唐玄宗统治下,唐朝逐渐步入盛世 ,史称"开元盛世" ,被认为是中国历史上最鼎盛时期。

安史之乱

唐玄宗改元天宝后,承平日久,国家无事,统治者逐步丧失向上求治的精神,志得意满,开始放纵享乐,从此忽视国事。在纳杨玉环为贵妃后,更加沉溺酒色。

唐玄宗任用有"口蜜腹剑"恶名的李林甫为宰相长达十八年, 使得朝政败坏。李林甫死后,杨国忠为相,出现了宦官干政的局面,高力士的权势炙手可热。

唐玄宗好大喜功,为此边境将领经常挑起对异族的战事,以邀战功。由于当时兵制由府兵制改为募兵制,使得节度使与军镇上的士兵结合在一起,导致边将专军的局面, 其中以掌握重兵的胡人安禄山为最著。

天宝十四年十一月,安禄山趁唐朝政治腐败、军事空虚之机,和史思明发动叛乱,次年十二月叛军攻入洛阳,唐玄宗率众逃至成都,史称"安史之乱"。

24、唐诗三首

杜甫

反复诵读,体会古体诗在句式、用韵等方面的特点。

结合注释理解诗歌内容,感受诗中描述的社会现实,体会诗人的情感。

品味诗歌写法,语言等方面的精彩之处。

学习目标:

杜甫(杜少陵,712年-770年),字子美,自号少陵野老,本襄阳人,后徙河南巩县,唐代现实主义诗人,与李白合称“李杜”,后人称他为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。杜甫创作了《春望》、《北征》、《三吏》、《三别》等名作。

了解作者:

759年杜甫弃官入川,虽然躲避了战乱,生活相对安定,但仍然心系苍生,胸怀国事。虽然杜甫是个现实主义诗人,但他也有狂放不羁的一面,从其名作《饮中八仙歌》不难看出杜甫的豪气干云。

杜甫的思想核心是儒家的仁政思想,他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。

石壕吏

知识链接:

公元758年,为平息安史之乱,郭子仪、李光弼等九位节度使,率兵20万围攻安庆绪(安禄山的儿子)所占的邺郡(今河南安阳),胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上唐军内部矛盾重重,形势发生逆转,在敌人两面夹击之下,唐军全线崩溃。郭子仪等退守河阳,并四处抽丁补充兵力。

公元759年春,杜甫由左拾遗贬为华州司功参军。他离开洛阳,历经新安、石壕、潼关,夜宿晓行,风尘仆仆,赶往华州任所。所经之处,哀鸿遍野,民不聊生,这引起诗人感情上的强烈震动。他在由新安县西行途中,投宿石壕村,遇到吏卒深夜捉人,于是就其所见所闻,写成这篇不朽的诗作。

平定安史之乱的郭子仪

逾墙 城戍

老妪 幽 咽

字词积累:

yú

shù

yù

yōu yè

疏通文意:

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

投宿。

越过;翻过。

诉说,叫喊。

何其、多么。

傍晚投宿在石壕村,有差役在夜间抓人。

老汉越墙逃走,老妇出门去察看。

差役吼得多么凶狠!

老妇哭得多么悲苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

捎信回来。

走上前去(对差役)说话。

防守.

最近.

停止,这里指生命结束。

还在吃奶的孙子。

这里泛指衣服。

只听老妇上前说:

(我的)三个儿子在邺城驻守。

一个儿子捎信回来,说(另外)两个儿子最近战死了。

活着的人暂且苟且活着,死去的人就永远完结了!

家里再也没有别的人了,只有还在吃奶的孙子。

有孙子在,他母亲还没有离去,出出进进根本没有完整的衣服。

老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

老妇人。

形容低微断续的哭声。

老妇我力气虽然衰弱,

请让我今晚跟你回营去。

赶快到河阳去服役,还能为部队准备明天的早饭。

夜深了,说话的声音都没有了,

好像听到低声地哭。

天亮我登程赶路的时候,只同老汉告别。

文本探究:

1、默读课文,思考:为什么官吏要利用夜间捉人呢?

说明长久以来百姓一直深受抓丁之苦,昼夜不安。官府白天抓不到人,就趁夜间人们熟睡之际抓人,“夜捉人”体现了官吏的狠毒。

2、老妇人说的话围绕哪个字来写的?围绕这个字,展现了老妇人家的哪些遭遇?

苦

丧子之苦:三个儿子全部上战场,其中两个儿子已经战士,人生最苦的莫过于白发人送黑发人。

生活条件苦:家人衣不蔽体,出入无完裙;

饱受征兵之苦:提心吊胆,也不能寐,惶惶不可终日。

3、诗题是《石壕吏》,而诗中却重点写了老妇人致词,这是为什么?

用老妇人的直接控诉,更能集中揭露封建统治者的战争给劳动人民带来的灾难;

从侧面更形象地突出了封建官吏凶暴、冷酷的形象,同时也表达了诗人对劳动人民的同情。

课堂小结:

《石壕吏》通过写诗人亲人所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露了 的残暴,反映了安史之乱给人民带来的深重灾难,表达了诗人对 的深切同情。

封建统治者

劳动人民

茅屋为秋风所破歌

此诗作于公元761年八月。公元759年秋天,杜甫弃官又辗转了巴陵。公元760年春天,杜甫求亲告友,在成都浣花溪边盖起了一座茅屋,总算有了一个栖身之所。不料到了公元761年八月,大风破屋,大雨又接踵而至。

当时安史之乱尚未平息,诗人由自身遭遇联想到战乱以来的万方多难,长夜难眠,感慨万千,写下了这篇脍炙人口的诗篇。

知识链接:

字词积累:

三重茅 挂罥 沉塘坳俄顷 布衾 突兀

chónɡ

ào

qǐnɡ

qīn

wù

juàn

疏通文意:

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

多层茅草。

挂着,挂住。

沉到池塘水中。

八月的秋深狂风怒号,卷走我屋上多层茅草。

茅草飞过江西洒落在江边,飞得高的挂在高高的树梢上,

飞得低的飘转沉到池塘水中。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

如此,这样

狠心

喝止不住。

南村一群顽童欺负我年老无力,

竟然狠心这样当面做抢掠的事。

公然抱着茅草跑入竹林去,

我喊得嘴唇口干也喝止不住,

回家后拄着拐杖,独自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

一会儿.

阴沉迷蒙的样子。

接近。

被子。

战乱,指安史之乱。

如何挨到天亮。

一会儿风停了,黑云墨色一般,

深季天空阴沉迷蒙渐渐黑下来。

被子已用多年,冰冷如铁板,

孩子睡相不好,把被里蹬破了。

床头因屋漏雨没有干的地方,

雨点就像下垂的麻线一样密集,没有停歇。

自从经历战乱以来,很少睡好觉,

又湿又冷的长夜如何挨到天亮!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

贫寒的士人。

高耸的样子。

如何能得到宽敞的大屋千万间,

来庇护天下贫寒的士人,让他们都能露出笑脸。

在风雨中不动安稳如大山。

唉!什么时候我的眼前才能出耸现这么多的房屋,

即使只有我的屋子破漏而我受冻而死也心甘!

文本探究:

1、本诗共四节,请简要概括每节诗的主要内容,体会作者当时的心情。

(1)茅屋被秋风所破的情景,焦急苦痛。

(2)茅草被顽童抱去,诗人无奈叹息。

(3)大雨中长夜沾湿的苦痛,忧思不绝。

(4)直抒感慨,展现诗人美好的愿望和高尚的情操,忧国忧民。

前三段的层层铺叙,为后一段的抒情奠定了坚实的基础,如此抑扬曲折的情绪变化,完美地体现了杜诗“沉郁顿挫”的风格。

2、“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。”两句在诗中有怎样的作用?

主要有两种作用;

是实写自然环境,交代了事件发生的具体时间,并渲染了特定的氛围;

是烘托出诗人暗淡愁惨的心境,为下文写诗人忧国忧民的伟大的胸襟蓄势。

3、这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

这首诗表达了诗人宁愿“吾庐独破”,受冻致死,也要得到“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”的博大胸襟和崇高理想,表现了诗人推己及人、舍己为人的高尚品格和忧国忧民的感慨。

课堂小结:

《茅屋为秋风所破歌》一诗通过描述自己的茅屋被秋风吹破的过程,表达了自己生活的不幸,并 地想到了饱经战乱、至今仍流离失所的士人,表现了诗人宽广的胸怀和 的理想。

崇高

推己及人

卖炭翁

——白居易

知识链接:

《卖炭翁》是白居易《新乐府》组诗中的第三十二首,自注云:“苦宫市也。”白居易写作《新乐府》这正是宫市为害最深的时候。

他对宫市有十分的了解,对人民又有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》来。

“宫市”的“宫”指皇宫,“市”是买的意思。皇宫所需的物品,本来由官吏采买。中唐时期,宦官专权,横行无忌,连这种采购权也抓了过去,常有数十百人分布在长安东西两市及热闹街坊,以低价强购货物,甚至不给分文,还勒索“进奉”的“门户钱”及“脚价钱”。名为“宫市”,实际是一种公开的掠夺。

了解作者:

白居易(772~846),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,河南新郑(今河南郑州新郑市)人,是我国唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。

字词积累:

称敕 叱牛

两骑 系向牛头

chì

chì

jì

xì

疏通文意:

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

木柴

灰白

做什么用。

有位卖炭的老翁,整年

在终南山里砍柴烧炭。

他满脸灰尘,显出被烟熏火燎的颜色,

卖炭得到的钱用来做什么用?

买身上穿的衣裳和嘴里吃的食物。

两鬓头发灰白,十个手指也被炭烧得很黑。

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

他就在集市南门外的泥路上歇息。

可怜他身上只穿着单薄的衣服,

心里却担心炭价低而希望天更寒冷。

夜里城外下了一尺厚的大雪,

清晨,老翁驾着炭车碾轧冰冻的车辙赶路。

牛累了,人饿了,但太阳已经升得很高了,

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

轻快的样子

公文

皇帝的命令

吆喝

吝惜不得。

挂

同“值”,价钱

朝牛头上一挂,就充当炭的价钱了。

那翩然而来的两个骑马人是谁啊?

是皇宫内的太监和太监的手下。

太监手里拿着文书,说是皇帝的命令,调转车头,吆喝着赶牛朝皇宫走去。

一车的炭,一千多斤,

太监差役们硬是要赶着走,老翁是百般不舍,但又吝啬不得。

他们把半匹红纱和一丈绫,

文本探究:

1、这是一首叙事诗,我们叙事诗包括时间、地点、人物、事件等要素,那本文的叙事要素是什么呢?

地点:

人物:

事件:

市南门外

卖炭翁、黄衣使者、白衫儿。

记叙了卖炭翁烧炭运炭以至被掠夺的经过。

2、开头一句交代卖炭翁伐薪烧炭的地点在哪里?为什么要这样写?

地点是在长安附近的终南山上。

为下文埋下伏笔,说明路远,下雪天的山路必然难行。

3、“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。”两句是从什么角度刻画卖炭翁的?为什么这样写?

外貌。

这样写形象逼真地刻画了老人悲苦的形象,表现老人烧炭的艰辛,说明炭的来之不易。

4、“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”两句是从什么角度刻画卖炭翁的?

心理

“衣单”理应盼望天气暖和,可老人却“愿天寒”,因为老人知道,天暖,炭就贱了,为了炭价高一点,他宁愿受冻。这种矛盾反常的心理活动,深刻地揭示了卖炭老人的悲惨处境。

5、“翩翩两骑来是谁”中的“翩翩”一词表现了宫使怎样的形象?

“翩翩”本义是形容举止洒脱。这里表现了宫使得意忘形、骄横无理的样子,与卖炭翁为生活操劳的凄惨形象形成了鲜明对比,揭露了唐代宫市的罪恶。

6、全诗反映了当时怎样的社会现实?表达了诗人怎样的思想感情?

反映了封建统治者的横暴掠夺,反映了宫市带给劳动人民的不幸。表达了诗人对下层劳动人民的深切同情,对宫市的揭露抨击。

课堂小结:

《卖炭翁》一诗通过记叙一个卖炭翁的辛苦劳动所得被宫使掠夺一空的遭遇,揭露了 和统治阶级的残暴,同时也表达了诗人对 的深切同情

宫市的黑暗

下层劳动人民

唐朝在政治、经济、文化、外交等方面均达到了很高的成就,是当时世界的强国之一。新罗、高句丽、百济、渤海国和日本等周边属国在其政治体制与社会文化等方面都受到唐朝的很大影响。

大唐开国

大唐高祖李渊

唐朝皇族出自陇西李氏,陇西李氏从秦代开始就是著名的武将军人世家,涌现过西汉飞将军李广和秦国名将李信等著名将军。而《旧唐书》和《新唐书》中则称唐朝皇族李氏是李耳(老子)的后代,隋朝在大业年间,由于隋炀帝滥用国力与三征高句丽的失败,导致隋末民变。 李渊见天下大乱,隋朝的灭亡不可扭转,便生出取而代之的念头 。

义宁二年(618年)三月,隋炀帝死,五月,杨侑禅位于李渊,李渊称帝,建立唐朝,国号"唐",改元武德,定都长安,隋朝灭亡。

而后,李渊册长子李建成为太子,次子李世民为秦王,四子李元吉为齐王。

贞观之治

李世民

秦王李世民与太子李建成为了皇位而斗争,626年李世民发动玄武门之变,杀了太子李建成与齐王李元吉,控制长安。李世民继位,是为唐太宗。定都洛阳。

唐太宗从隋末民变中认识到群众的力量,吸取隋灭教训,重视百姓生活;留心吏治,选贤任能,知人善用,从谏如流,重用魏征等诤臣。在君臣的共同努力之下,出现了一个政治较为清明、经济发展、社会安定、武功兴盛的治世局面,史称"贞观之治"。

永徽之治

唐高宗李治即位,唐朝都城迁至洛阳。 即位之初,他继续执行唐太宗制订的各项政治经济制度,与长孙无忌、褚遂良等共同辅政。君臣纷纷牢记太宗的遗训遗嘱,奉行不渝太宗训令纳谏、爱民。

永徽年间,边陲安定 ,百姓阜安 ,有贞观之遗风,史称"永徽之治"。其在位期间,唐朝的领土最广。

武周时期

唐高宗中期以后,政权逐渐由武则天掌握。武则天掌权以来大力提拔人才,如狄仁杰、张柬之、张仁愿、姚崇等名臣将领。

武则天称帝期间社会文化艺术亦有所进步,当时佛教大兴,武则天时期的佛寺兴建频繁,扩建的洛阳龙门石窟为这一时期的代表。史称武则天时期为"上承贞观,下启开元"或"政启开元,治宏贞观"。

开元盛世

唐玄宗

唐睿宗复位后,其妹太平公主与太子李隆基发生权力之争。延和元年(712年),唐睿宗让位于李隆基,是为唐玄宗。次年,唐玄宗将太平公主赐死,党羽或杀或逐,结束了政斗。

唐玄宗整顿武周以来的弊政,政治上提拔姚崇、宋璟、张嘉贞、张说、李元纮、韩休、张九龄等贤臣为相,唐玄宗统治下,唐朝逐渐步入盛世 ,史称"开元盛世" ,被认为是中国历史上最鼎盛时期。

安史之乱

唐玄宗改元天宝后,承平日久,国家无事,统治者逐步丧失向上求治的精神,志得意满,开始放纵享乐,从此忽视国事。在纳杨玉环为贵妃后,更加沉溺酒色。

唐玄宗任用有"口蜜腹剑"恶名的李林甫为宰相长达十八年, 使得朝政败坏。李林甫死后,杨国忠为相,出现了宦官干政的局面,高力士的权势炙手可热。

唐玄宗好大喜功,为此边境将领经常挑起对异族的战事,以邀战功。由于当时兵制由府兵制改为募兵制,使得节度使与军镇上的士兵结合在一起,导致边将专军的局面, 其中以掌握重兵的胡人安禄山为最著。

天宝十四年十一月,安禄山趁唐朝政治腐败、军事空虚之机,和史思明发动叛乱,次年十二月叛军攻入洛阳,唐玄宗率众逃至成都,史称"安史之乱"。

24、唐诗三首

杜甫

反复诵读,体会古体诗在句式、用韵等方面的特点。

结合注释理解诗歌内容,感受诗中描述的社会现实,体会诗人的情感。

品味诗歌写法,语言等方面的精彩之处。

学习目标:

杜甫(杜少陵,712年-770年),字子美,自号少陵野老,本襄阳人,后徙河南巩县,唐代现实主义诗人,与李白合称“李杜”,后人称他为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。杜甫创作了《春望》、《北征》、《三吏》、《三别》等名作。

了解作者:

759年杜甫弃官入川,虽然躲避了战乱,生活相对安定,但仍然心系苍生,胸怀国事。虽然杜甫是个现实主义诗人,但他也有狂放不羁的一面,从其名作《饮中八仙歌》不难看出杜甫的豪气干云。

杜甫的思想核心是儒家的仁政思想,他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。

石壕吏

知识链接:

公元758年,为平息安史之乱,郭子仪、李光弼等九位节度使,率兵20万围攻安庆绪(安禄山的儿子)所占的邺郡(今河南安阳),胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上唐军内部矛盾重重,形势发生逆转,在敌人两面夹击之下,唐军全线崩溃。郭子仪等退守河阳,并四处抽丁补充兵力。

公元759年春,杜甫由左拾遗贬为华州司功参军。他离开洛阳,历经新安、石壕、潼关,夜宿晓行,风尘仆仆,赶往华州任所。所经之处,哀鸿遍野,民不聊生,这引起诗人感情上的强烈震动。他在由新安县西行途中,投宿石壕村,遇到吏卒深夜捉人,于是就其所见所闻,写成这篇不朽的诗作。

平定安史之乱的郭子仪

逾墙 城戍

老妪 幽 咽

字词积累:

yú

shù

yù

yōu yè

疏通文意:

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

投宿。

越过;翻过。

诉说,叫喊。

何其、多么。

傍晚投宿在石壕村,有差役在夜间抓人。

老汉越墙逃走,老妇出门去察看。

差役吼得多么凶狠!

老妇哭得多么悲苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

捎信回来。

走上前去(对差役)说话。

防守.

最近.

停止,这里指生命结束。

还在吃奶的孙子。

这里泛指衣服。

只听老妇上前说:

(我的)三个儿子在邺城驻守。

一个儿子捎信回来,说(另外)两个儿子最近战死了。

活着的人暂且苟且活着,死去的人就永远完结了!

家里再也没有别的人了,只有还在吃奶的孙子。

有孙子在,他母亲还没有离去,出出进进根本没有完整的衣服。

老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

老妇人。

形容低微断续的哭声。

老妇我力气虽然衰弱,

请让我今晚跟你回营去。

赶快到河阳去服役,还能为部队准备明天的早饭。

夜深了,说话的声音都没有了,

好像听到低声地哭。

天亮我登程赶路的时候,只同老汉告别。

文本探究:

1、默读课文,思考:为什么官吏要利用夜间捉人呢?

说明长久以来百姓一直深受抓丁之苦,昼夜不安。官府白天抓不到人,就趁夜间人们熟睡之际抓人,“夜捉人”体现了官吏的狠毒。

2、老妇人说的话围绕哪个字来写的?围绕这个字,展现了老妇人家的哪些遭遇?

苦

丧子之苦:三个儿子全部上战场,其中两个儿子已经战士,人生最苦的莫过于白发人送黑发人。

生活条件苦:家人衣不蔽体,出入无完裙;

饱受征兵之苦:提心吊胆,也不能寐,惶惶不可终日。

3、诗题是《石壕吏》,而诗中却重点写了老妇人致词,这是为什么?

用老妇人的直接控诉,更能集中揭露封建统治者的战争给劳动人民带来的灾难;

从侧面更形象地突出了封建官吏凶暴、冷酷的形象,同时也表达了诗人对劳动人民的同情。

课堂小结:

《石壕吏》通过写诗人亲人所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露了 的残暴,反映了安史之乱给人民带来的深重灾难,表达了诗人对 的深切同情。

封建统治者

劳动人民

茅屋为秋风所破歌

此诗作于公元761年八月。公元759年秋天,杜甫弃官又辗转了巴陵。公元760年春天,杜甫求亲告友,在成都浣花溪边盖起了一座茅屋,总算有了一个栖身之所。不料到了公元761年八月,大风破屋,大雨又接踵而至。

当时安史之乱尚未平息,诗人由自身遭遇联想到战乱以来的万方多难,长夜难眠,感慨万千,写下了这篇脍炙人口的诗篇。

知识链接:

字词积累:

三重茅 挂罥 沉塘坳俄顷 布衾 突兀

chónɡ

ào

qǐnɡ

qīn

wù

juàn

疏通文意:

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

多层茅草。

挂着,挂住。

沉到池塘水中。

八月的秋深狂风怒号,卷走我屋上多层茅草。

茅草飞过江西洒落在江边,飞得高的挂在高高的树梢上,

飞得低的飘转沉到池塘水中。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

如此,这样

狠心

喝止不住。

南村一群顽童欺负我年老无力,

竟然狠心这样当面做抢掠的事。

公然抱着茅草跑入竹林去,

我喊得嘴唇口干也喝止不住,

回家后拄着拐杖,独自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

一会儿.

阴沉迷蒙的样子。

接近。

被子。

战乱,指安史之乱。

如何挨到天亮。

一会儿风停了,黑云墨色一般,

深季天空阴沉迷蒙渐渐黑下来。

被子已用多年,冰冷如铁板,

孩子睡相不好,把被里蹬破了。

床头因屋漏雨没有干的地方,

雨点就像下垂的麻线一样密集,没有停歇。

自从经历战乱以来,很少睡好觉,

又湿又冷的长夜如何挨到天亮!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

贫寒的士人。

高耸的样子。

如何能得到宽敞的大屋千万间,

来庇护天下贫寒的士人,让他们都能露出笑脸。

在风雨中不动安稳如大山。

唉!什么时候我的眼前才能出耸现这么多的房屋,

即使只有我的屋子破漏而我受冻而死也心甘!

文本探究:

1、本诗共四节,请简要概括每节诗的主要内容,体会作者当时的心情。

(1)茅屋被秋风所破的情景,焦急苦痛。

(2)茅草被顽童抱去,诗人无奈叹息。

(3)大雨中长夜沾湿的苦痛,忧思不绝。

(4)直抒感慨,展现诗人美好的愿望和高尚的情操,忧国忧民。

前三段的层层铺叙,为后一段的抒情奠定了坚实的基础,如此抑扬曲折的情绪变化,完美地体现了杜诗“沉郁顿挫”的风格。

2、“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。”两句在诗中有怎样的作用?

主要有两种作用;

是实写自然环境,交代了事件发生的具体时间,并渲染了特定的氛围;

是烘托出诗人暗淡愁惨的心境,为下文写诗人忧国忧民的伟大的胸襟蓄势。

3、这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

这首诗表达了诗人宁愿“吾庐独破”,受冻致死,也要得到“广厦千万间”,使“天下寒士俱欢颜”的博大胸襟和崇高理想,表现了诗人推己及人、舍己为人的高尚品格和忧国忧民的感慨。

课堂小结:

《茅屋为秋风所破歌》一诗通过描述自己的茅屋被秋风吹破的过程,表达了自己生活的不幸,并 地想到了饱经战乱、至今仍流离失所的士人,表现了诗人宽广的胸怀和 的理想。

崇高

推己及人

卖炭翁

——白居易

知识链接:

《卖炭翁》是白居易《新乐府》组诗中的第三十二首,自注云:“苦宫市也。”白居易写作《新乐府》这正是宫市为害最深的时候。

他对宫市有十分的了解,对人民又有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》来。

“宫市”的“宫”指皇宫,“市”是买的意思。皇宫所需的物品,本来由官吏采买。中唐时期,宦官专权,横行无忌,连这种采购权也抓了过去,常有数十百人分布在长安东西两市及热闹街坊,以低价强购货物,甚至不给分文,还勒索“进奉”的“门户钱”及“脚价钱”。名为“宫市”,实际是一种公开的掠夺。

了解作者:

白居易(772~846),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,河南新郑(今河南郑州新郑市)人,是我国唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。

字词积累:

称敕 叱牛

两骑 系向牛头

chì

chì

jì

xì

疏通文意:

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

木柴

灰白

做什么用。

有位卖炭的老翁,整年

在终南山里砍柴烧炭。

他满脸灰尘,显出被烟熏火燎的颜色,

卖炭得到的钱用来做什么用?

买身上穿的衣裳和嘴里吃的食物。

两鬓头发灰白,十个手指也被炭烧得很黑。

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

他就在集市南门外的泥路上歇息。

可怜他身上只穿着单薄的衣服,

心里却担心炭价低而希望天更寒冷。

夜里城外下了一尺厚的大雪,

清晨,老翁驾着炭车碾轧冰冻的车辙赶路。

牛累了,人饿了,但太阳已经升得很高了,

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。

轻快的样子

公文

皇帝的命令

吆喝

吝惜不得。

挂

同“值”,价钱

朝牛头上一挂,就充当炭的价钱了。

那翩然而来的两个骑马人是谁啊?

是皇宫内的太监和太监的手下。

太监手里拿着文书,说是皇帝的命令,调转车头,吆喝着赶牛朝皇宫走去。

一车的炭,一千多斤,

太监差役们硬是要赶着走,老翁是百般不舍,但又吝啬不得。

他们把半匹红纱和一丈绫,

文本探究:

1、这是一首叙事诗,我们叙事诗包括时间、地点、人物、事件等要素,那本文的叙事要素是什么呢?

地点:

人物:

事件:

市南门外

卖炭翁、黄衣使者、白衫儿。

记叙了卖炭翁烧炭运炭以至被掠夺的经过。

2、开头一句交代卖炭翁伐薪烧炭的地点在哪里?为什么要这样写?

地点是在长安附近的终南山上。

为下文埋下伏笔,说明路远,下雪天的山路必然难行。

3、“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。”两句是从什么角度刻画卖炭翁的?为什么这样写?

外貌。

这样写形象逼真地刻画了老人悲苦的形象,表现老人烧炭的艰辛,说明炭的来之不易。

4、“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”两句是从什么角度刻画卖炭翁的?

心理

“衣单”理应盼望天气暖和,可老人却“愿天寒”,因为老人知道,天暖,炭就贱了,为了炭价高一点,他宁愿受冻。这种矛盾反常的心理活动,深刻地揭示了卖炭老人的悲惨处境。

5、“翩翩两骑来是谁”中的“翩翩”一词表现了宫使怎样的形象?

“翩翩”本义是形容举止洒脱。这里表现了宫使得意忘形、骄横无理的样子,与卖炭翁为生活操劳的凄惨形象形成了鲜明对比,揭露了唐代宫市的罪恶。

6、全诗反映了当时怎样的社会现实?表达了诗人怎样的思想感情?

反映了封建统治者的横暴掠夺,反映了宫市带给劳动人民的不幸。表达了诗人对下层劳动人民的深切同情,对宫市的揭露抨击。

课堂小结:

《卖炭翁》一诗通过记叙一个卖炭翁的辛苦劳动所得被宫使掠夺一空的遭遇,揭露了 和统治阶级的残暴,同时也表达了诗人对 的深切同情

宫市的黑暗

下层劳动人民

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读