2020—2021学年统编版高中语文必修下册 第15课《谏太宗十思疏》课件(共48张ppt)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年统编版高中语文必修下册 第15课《谏太宗十思疏》课件(共48张ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

唐太宗李世民曾说过: “人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以知得失。”那么你知道他以谁为镜吗

每一个成功的男人背后一定有一个好女人

一个成功男人的背后有时有一个绝世好男人

鹞死怀中——唐太宗的故事

一天,唐太宗得到一只雄健俊逸的鹞子,他让鹞子在自己的手臂上跳来跳去,赏玩得高兴时,魏征进来了。太宗怕魏征提意见,回避不及,赶紧把鹞子藏到怀里。这一切早被魏征看到,他禀报公事时故意喋喋不休,拖延时间。太宗不敢拿出鹞子,结果鹞子被憋死在怀里。

思考:唐太宗与魏征的关系如何?

魏征,(580—643).字玄成,唐朝下曲阳人。是我国初唐伟大的政治家、思想家和杰出的历史学家,早年因避乱而出家做道士,后参加李密反隋的起义军,李密失败后降唐,太宗时拜谏议大夫,左光禄大夫,封郑国公,世人称魏郑公。死后赠司空,谥文贞。 魏征从政十六七年,上书言事二百多次,达十万言,起奏疏收在《魏郑公谏录》《贞观政要》中。著有《类礼》20卷 。辅 佐唐太宗17年,以“犯颜直谏”而闻名。他那种“上不负时主,下不阿权贵,中不侈亲戚,外不为朋党,不以逢时改节,不以图位卖忠” 的精神,千百年来,一直被传为佳话。

隋朝在农民起义中覆灭,给唐朝统治者敲响了警钟。唐太宗李世民就曾说:“舟所以比人君,水所以比黎庶。水能载舟,亦能覆舟。”唐朝初年,为了缓和阶级矛盾,积极纳谏。太宗起初听不进魏征直谏,发誓要杀他,后来他悟出这是为了国家长治久安,便越听越爱听。这篇奏疏是魏征贞观十一年写给唐太宗的。当时,经过战争后的修养生息,经济得到了发展,人民生活也富裕起来,加上对外战争连年胜利,边防巩固,唐太宗逐渐骄奢忘本,大修庙宇宫殿,四处游玩,劳民伤财,就在魏征呈上此文的当年,太宗先下令修飞仙宫,后来又诏令修建老君庙、宣尼庙。二月巡游洛阳宫,六月巡游明德宫,十月猎于洛阳苑,十一月又巡游怀州,狩于济源,为此民怨沸腾。魏征“频上四疏,以陈得失”(此为第二疏),太宗猛醒,还写了《答魏征手诏》称赞他。

本文是魏征于贞观十一年时写给唐太宗的奏章。太宗登基之初,励精图治,政策比较正确,国内出现了百姓富足、社会安定、国力渐强的“贞观之治”。后来,太宗开始追求珍宝异物,兴建宫殿苑囿,魏征便不断用前代兴亡的历史教训提醒他。这一年就连上四次奏章。本文为其中一篇。

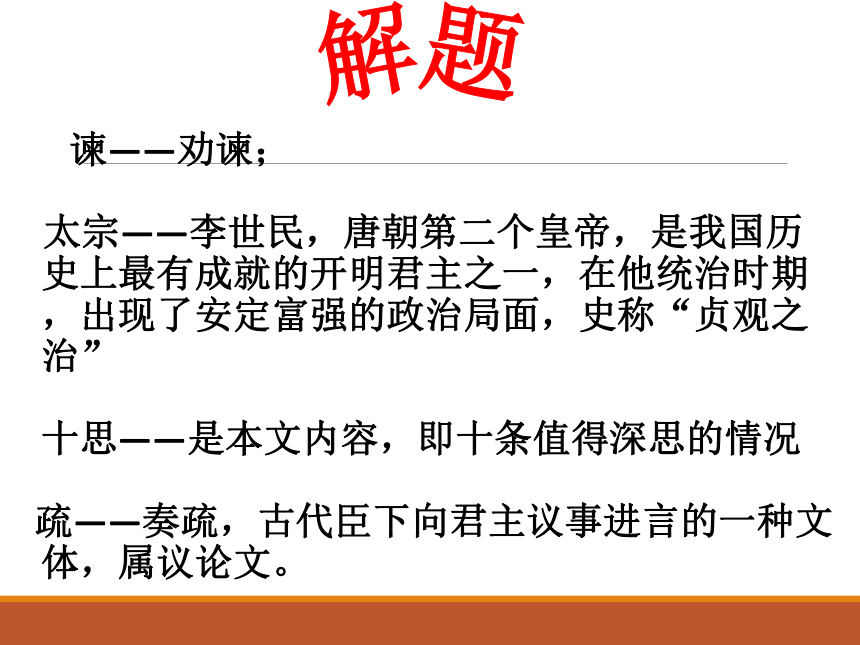

谏——劝谏;

太宗——李世民,唐朝第二个皇帝,是我国历史上最有成就的开明君主之一,在他统治时期,出现了安定富强的政治局面,史称“贞观之治”

十思——是本文内容,即十条值得深思的情况

疏——奏疏,古代臣下向君主议事进言的一种文体,属议论文。

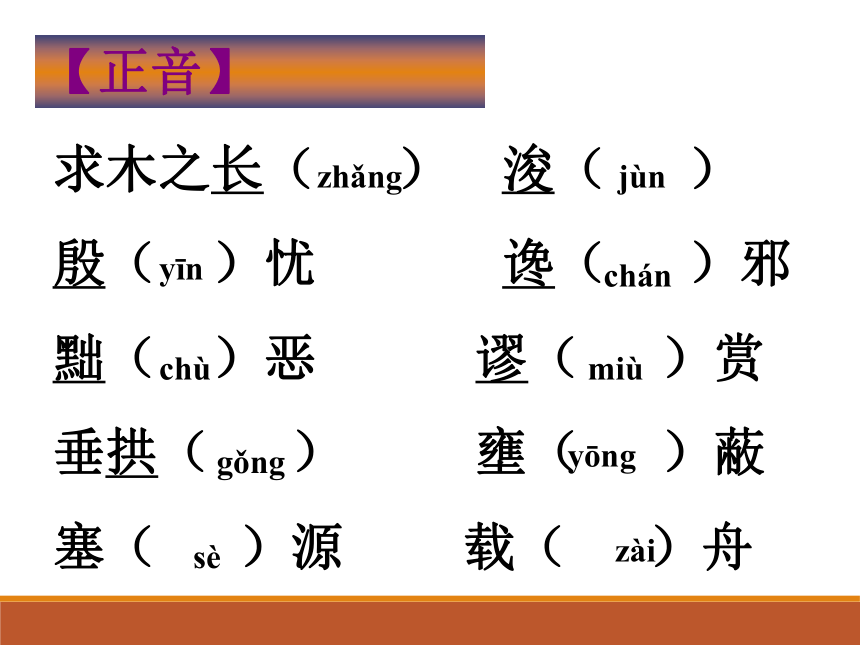

求木之长( ) 浚( )

殷( )忧 谗( )邪

黜( )恶 谬( )赏

垂拱( ) 壅( )蔽

塞( )源 载( )舟

jùn

yīn

chán

chù

miù

gǒng

yōng

【正音】

zhǎng

sè

zài

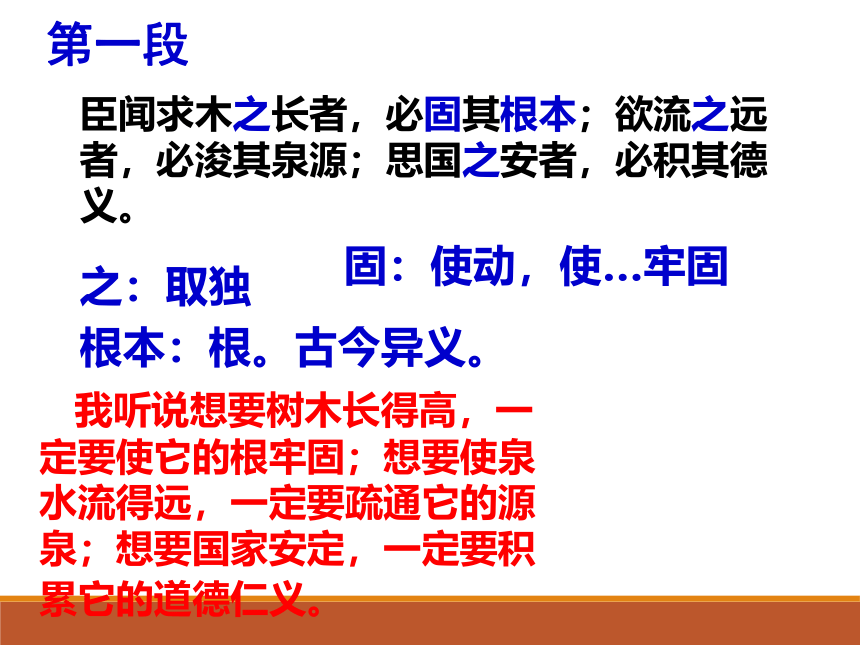

第一段

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

之:取独

固:使动,使…牢固

根本:根。古今异义。

我听说想要树木长得高,一定要使它的根牢固;想要使泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要积累它的道德仁义。

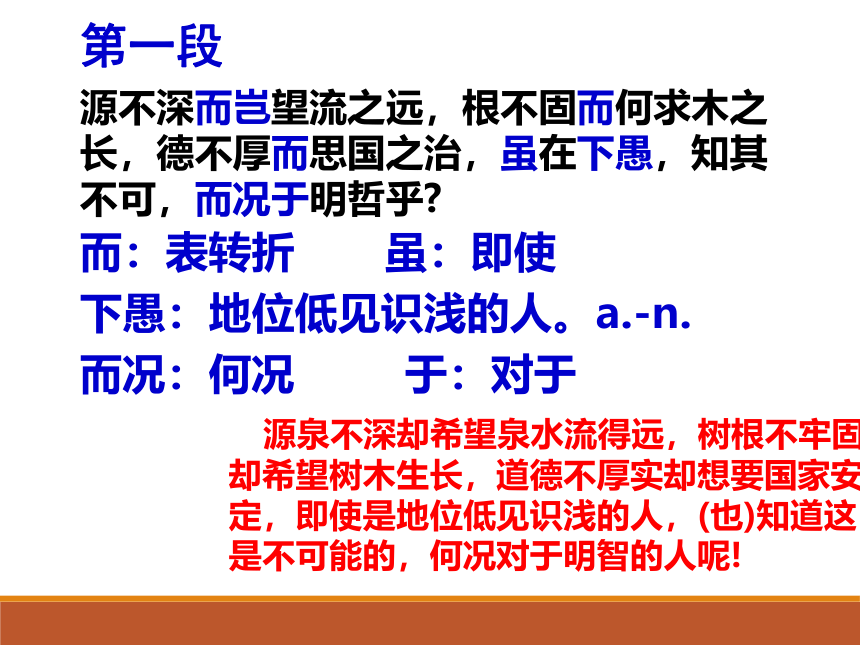

第一段

源不深而岂望流之远,根不固而何求木之长,德不厚而思国之治,虽在下愚,知其不可,而况于明哲乎

而:表转折

虽:即使

下愚:地位低见识浅的人。a.-n.

源泉不深却希望泉水流得远,树根不牢固却希望树木生长,道德不厚实却想要国家安定,即使是地位低见识浅的人,(也)知道这是不可能的,何况对于明智的人呢!

而况:何况

于:对于

第一段

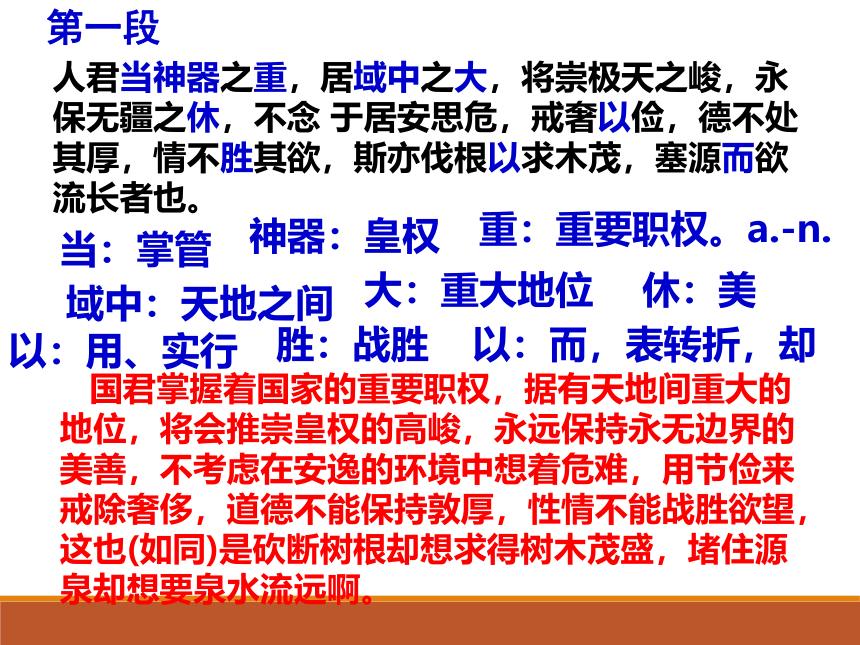

人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休,不念 于居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

当:掌管

神器:皇权

域中:天地之间

国君掌握着国家的重要职权,据有天地间重大的地位,将会推崇皇权的高峻,永远保持永无边界的美善,不考虑在安逸的环境中想着危难,用节俭来戒除奢侈,道德不能保持敦厚,性情不能战胜欲望,这也(如同)是砍断树根却想求得树木茂盛,堵住源泉却想要泉水流远啊。

大:重大地位

休:美

重:重要职权。a.-n.

以:用、实行

胜:战胜

以:而,表转折,却

第一段

1、第一段中有哪些比喻句?包含了什么观点?

比喻句:“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”“源不深而望流之远,根不固而求木之长”“斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也”。 观点:(1)思国之安者,必积其德义 (2)不念于居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其情欲。

第一段

2、本段用了什么论证方法?其作用何在?

比喻论证。形象生动地说明了德义对于国家的重要性。

正反结合。透彻明白地说明了国家应实行德义。

求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;

思国之安者,必积其德义。

中心论点;居安思危,戒奢以俭

德不厚而思国之安,

源不深而望流之远,根不固而求木之长,

排比句

排比句

总结:反复说明人君要得到国安,必须厚积德义。

第二段

凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。有善始者实繁,能克终者盖寡,岂其取之易而守之难乎?

凡百:所有的

景命:重大使命

殷忧:深忧

(历代)所有的帝王,承受上天的重大使命,没有不处在深切的忧虑之中因而治道显著,功德圆满之后德行却开始衰微了,开头做得好的实在很多,能够坚持到底的大概很少。难道这不是因为取得天下容易守住天下却困难吗

而:表转折

道著:道德显著

克:能

盖:表推测语气

岂:难道

而:表转折

而:表因果

昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物;竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

下:下级(臣民)

以前取得天下很容易,现在守住江山却困难,为什么呢?处在深重忧患之中,一定竭尽诚心来对待臣民。成功之后,就放纵自己的情感、傲视别人。竭尽诚心,就会使敌对的势力(和自己)联合;傲视别人,就会使亲人成为陌生人。

以:表并列

既:已经

以:表目的

物:别人。

虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏唯人;载舟覆舟,所宜深慎。奔车朽索,其可忽乎?

虽:即使

即使用严酷的刑罚督责人民,用威风怒气来震慑他们,(人们)最终只是苟且免于刑罚但并不怀念(皇上的)仁德,表面上恭敬内心里却不服气。怨恨不在于大小,可怕的是民众(的力量);人民能拥戴皇帝也能推翻他的统治,这是应当深切谨慎对待的。(用)腐朽的绳索(驾驭)疾驰的马车,难道可以忽视吗?

以:用

其:表反问语气。

董:督责

而:表转折

宜:应当

1、这一段作者概括了什么历史教训?

(善始者实繁,克终者盖寡)

2、作者认为得天下之君王为何易失人心?

答:夫在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物;竭诚则吴越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。

答:怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎。

4、 作者如何肯定了人民的力量?

思考题:

5、用古人的论述以水和舟的关系比民和君的关系,切中要害,令人警觉。

6、本段采用的是什么论证方法?

对比—善始与善终;竭诚待下与纵情傲物。

比喻—载舟覆舟,所宜深慎。

总结:从历史教训入手,进一步说明君王厚积德义的重要性。

乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏

盘游:打猎

喜爱狩猎,就想到用三面捕杀,留一面给它们逃生(不要赶尽杀绝),以此为限度;担心意志松懈,就想到(做事)要谨慎地开始,也要谨慎地把事做完;担心言路不通受蒙蔽,就想到虚心采纳臣下的意见;畏惧出现说坏话的人,就想到端正自己的品德来斥退奸恶小人;施加恩泽,就要考虑不要因为一时高兴而错误地奖赏;

而:表并列

三驱以为度:把三驱作为限度

虚:使....虚

因:因为

以:表目的

以:表因果

正:使....端正

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有所作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海而下百川;

诚:如果、如果

做国君的,如果看见能引起自己欲望的东西,就想到要知足来告诫自我;将要兴建什么,就要想到适可而止,来使百姓安宁;想到(自己的君位)高高在上,就要谦虚来约束自己;害怕会骄傲自满,就想到要像(大大的)江海也处于千百条(小)河流的下面

自戒:告诫自己

以:表目的

安:使动,使…安宁

作:建筑

谦冲:谦虚

危:高

而:表目的

牧:约束

下:居……之下

罚所及则思无以怒而滥刑。总此十思,弘兹九德,简能而任之,择善而从之。则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。

动用刑罚,就要想到不要因为一时愤怒而滥用刑罚。总结这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人来任用他,挑选好的意见来听从它,那么有智慧的人就能充分献出他们的谋略,勇敢的人就能完全尽到他们的力量,仁爱的人就能传播他们的恩惠,诚信的人就能献出他们的忠诚;

总:总结

以:因为

效:献出

而:表因果

兹:这

简:选拔

而:表递进

文武争驰,君臣无事,可以尽豫游之乐,可以养松乔之寿。鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉?

豫游:游玩

垂拱:垂衣拱手,喻轻而易举

代下司职:代替下级履行职责

化:感化

而:表修饰

役:役使

亏:使....损害

文臣武将争相效力,君王大臣之间没有什么事情(烦心),可以尽享游玩的快乐,可以颐养像赤松子、王子乔两位神仙的长寿。(皇上)垂衣拱手(不亲自处理政务),不必多说,老百姓就可以被感化,为什么要自己耗费精神苦苦思索,代替臣下管理职事,使自己的耳目劳损,使无为而治的方针毁坏呢

2、作者认为的理想的政治境界是什么?

智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠;文武并用,垂拱而治。

简析:

1、君王按“十思”去做有什么效果?

则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者摇其惠,信者效其忠。

文武争驰,鸣琴垂拱,不言而化

3.念高危

4.惧满溢

5.乐盘游(狩猎)

6.忧懈怠

7.虑雍蔽

8.惧谗邪

9.恩所加

10.罚所及

1.见可欲

2.将有作

思知足以自戒

思知止以安人

思谦冲而自牧

思江海下百川

思三驱以为度

思慎始而敬终

思虚心以纳下

思正身以黜恶

思无因喜以谬赏

思无以怒而滥刑

十思(由什么→想到什么)

第三段

提出十思的内容

人君当思

居安思危 戒奢以俭

为什么思

思些什么

1.提出问题

载舟覆舟 所宜深慎

诚能十思 垂拱而治

2.分析问题

3.解决问题

【细读全文,理清思路】

(以“固本思源”为喻)

(总结历史教训)

(提出具体做法)

“十思”的针对性

1.见可欲则思知足以自戒

魏征评论:“陛下贞观之初,无为无欲,清静之化,远被遐荒。考之于今,其风近坠……今则求骏马于万里,市珍奇于域外,取怪于道路,见轻于戎狄。”

典型史实:王珪谏太宗出美人

贞观初年,唐太宗在与黄门侍郎王闲坐交谈,当时有个美人在旁边侍候。她本是庐江王李瑗的爱姬,李瑗坏事后,被籍没入宫。太宗指着她对王说:“庐江王荒淫无道,杀害了她原先的丈夫而把她占为己有。暴虐到极点,怎会不灭亡呢!”王离座说:“陛下认为庐江王夺取她是对了呢,还是不对?”太宗说:“哪有杀人而夺取其妻的道理,你却问我对不对,这是什么意思?”

王回答说:“我见到《管子》书里说:齐桓公到了郭国,问那里的父老:‘郭国为什么会灭亡?’父老说:‘因为郭君喜欢好人而厌恶坏人。’齐桓公说:‘照你所说,他是个贤君啊,怎会灭亡呢?’父老说:‘不是这样,郭君喜欢好人却不能任用,厌恶坏人却不能摒弃,所以灭亡。’如今这个妇人还在陛下左右,所以我猜测陛下的心意认为这样做是对的,陛下如果认为不对,那就是所谓知道邪恶而不能摒弃了。”太宗听罢大为欣喜,夸他讲得好极了,马上命令把这个美人送还给她的亲族。

2.将有作则思知止以安人

魏征评论:“陛下贞观之始,视人如伤,恤其勤劳,爱民犹子,每存简约,无所营为。顷年已来,意在奢纵,勿忘卑俭,轻用人力,乃云百姓无事则骄逸,劳役则易使……”

典型史实:张玄素谏修乾阳殿

贞观四年(630年),粮食丰收,米价大跌,社会比较安定,颂扬之声渐多。这年六月,唐太宗下令调集士兵去修建洛阳的乾阳殿,准备到洛阳巡视。诏令刚刚发出,从侍御史提升为给事中的张玄素便上书劝谏说:如今百姓在乱离之后,财力凋敝,生计未安,三、五年间恐难恢复,陛下怎能去营建尚未巡幸的洛阳宫殿呢?臣曾见隋室大造宫殿时,大木头从豫章(今江西省地区)采来,两千人才运一根木头,车轮用铁皮包着,走一二里路就被磨破,另有数百人带着铁皮轮跟在后面替换,一天走不到二三十里,一根木头约要用数万民工方能运到洛阳,其余开支更不计其数。陛下如今国力远不如隋朝,要驱使满身伤痕的百姓去干当年隋朝所以灭亡之事,这不是比隋炀帝还不如吗?

唐太宗读到他不如隋炀帝的话,大为恼火,把张玄素叫来质问:你说我不如隋炀帝,和夏桀、殷纣比较如何?张玄素回答说:如果动工修这个乾阳殿,也一定会天下大乱的。李世民听到一个乱字,不禁惊了一身冷汗。他深知隋炀帝无休止地劳役百姓,终于自取灭亡。于是他对大臣们说:我想得不够成熟,没有想到会引起这样严重的后果。张玄素说得对,所有工程一律停止。以后到洛阳即或露宿,也无不可。他不但下诏取消修建洛阳宫,还赐给张玄素彩帛一百匹。事后魏征赞叹说:张公有回天之力,可谓仁人之言,其利广博。但主要还是隋炀帝的灭亡给唐太宗敲响了警钟。

3.念高危则思谦冲而自牧

魏征评论:“陛下贞观之初,孜孜不怠,屈己从人,恒若不足。顷年已来,微有矜放。恃功业之大,意蔑前王;负圣智之明,心轻当代。”

典型史实:孔颖达谏太宗“其容若虚”

贞观三年,太宗问给事中孔颖达曰:“《论语》云:‘以能问于不能,以多问于寡,有若无,实若虚’,何谓也?”孔颖达对曰:“圣人设教,欲人谦光。己虽有能,不自矜大,仍就不能之上,求访能事。己之才艺虽多,犹以为少,仍就寡少之人,更求所益。己之虽有,其状若无;己之虽实,其容若虚。非憔匹庶,帝王之德,亦当如此。夫帝王内蕴神明,外须玄默,使深不可知……若其位居尊极,炫耀聪明,以才凌人,饰非拒谏,则上下情隔,君臣道乖,自古灭亡,莫不由此也。”

4.惧满溢则思江海下百川

魏征评论:“陛下初践大位,敬以接下,君恩下流,臣情上达,咸思竭力,心无所隐。顷年以来,多所忽略。或外官充使,奏事入朝,思睹阙廷,将陈所见,欲言则颜色不接,欲请又恩礼不加。”

典型史实:魏征谏太宗止泰山封禅

贞观六年,匈奴克平,远夷入贡,符瑞日至,年谷丰登,岳牧等屡请封禅。……惟魏征以为不可。……对曰:“……陛下东封,万国咸萃,要荒之外,莫不奔驰。今自伊、洛之东,暨乎海、岱,灌莽巨泽,茫茫千里,人烟断绝,鸡犬不闻,道路萧条,进退艰阻。宁可引彼夷狄,以示虚弱?渴财以偿,未厌远人之望;加年给复,不偿百姓之劳。或遇水旱之灾,风雨之变,庸天邪议,悔不可追。岂独臣之诚恳,亦有舆人之论。”太宗称善,于是乃止。

5.乐盘游则思三驱以为度

魏征评论:“陛下初登大位,高居深视,事惟清静,心无嗜欲,内除毕弋之物,外绝畋猎之源。数载之后,不能固志。虽无十旬之逸,或过三驱之礼。遂使盘游之娱见讥于百姓,鹰犬之贡远及于四夷。”

典型史实:虞世南谏太宗勿纵情畋猎

太宗颇好畋猎,虞世南上疏谏曰:“臣闻秋狝冬狩,盖惟恒典;射隼从禽,备乎前诰。伏惟陛下因听览之余辰,顺天道以杀伐……天弧星毕,所殪已多,颁禽赐获,皇恩亦溥。伏愿时息猎车,且韬长戟,不拒刍荛之请,降纳涓浍之流,袒裼徒博,任之群下,则贻范百王,永光万代。”

6.忧懈怠则思慎始而敬终

魏征评论:“陛下贞观之初,导入使谏。三年以后,见谏者悦而从之。比一二年,勉强受谏,而终不平也。”

典型史实:魏征评太宗纳谏“慎始”而难“敬终”

陛下初即位,论元律师死,孙伏伽谏以为法不当死。陛下赐以兰陵公主园,直百万。或曰赏太厚,答曰:“朕即位未有谏者,所以赏之。”——此导人使谏也。后柳雄妄诉隋资,有司得,劾其伪,将论死,戴胄奏罪当徒,执之四五然后赦。谓胄曰:“弟守法如此,不畏滥罚。”——此悦而从谏也。近皇甫德参上书言:“修洛阳宫,劳人也;收地租,厚敛也;俗尚高髻,宫中所化也。”陛下恚曰:“是子使国家不役一人,不收一租,宫人无岁,乃称其意!”臣奏:“人臣上书,不激切不能起人主意,激切即近讪谤。”于是,陛下虽从臣言,赏帛罢之,意终不平。——此难于受谏也。

7.虑壅蔽则思虚心以纳下

魏征评论:“陛下贞观之初,砥砺名节,不私于物,惟善是与。亲爱君子,疏斥小人。今则不然,轻亵小人,礼重君子。重君子也,敬而远之;轻小人也,狎而近之。近之则不见其非,远之则莫知其是。”

典型史实:魏征刻小人权万纪、李仁发

贞观五年,治书侍御史权万纪、侍御史李仁发俱以告讦谮毁,数蒙引见。遂任心弹射,肆其欺罔。给事中魏征正色而奏之曰:“权万纪、李仁发并是小人,不识大体。以谮毁为是,告讦为直。凡所弹射,皆非有罪。陛下掩其所短,收其一切,乃骋其奸计,附上罔下,多行无礼以取强直之名。诬房玄龄,斥退张亮,无所肃厉,徒损圣名。道路之人,皆兴谤议……陛下纵未能举善以崇德,岂可进奸而自损乎?”太宗欣然纳之,赐征绢五百匹。其万纪又奸状渐露,仁发亦解黜,万纪贬连州司马,朝廷咸相庆贺焉。

8.想谗邪则思正身以黜恶

魏征评论:“贞观之初,求贤若渴……近岁已来,由心好恶。……小人之性,好谗佞以为身谋。陛下不省察其根源,而轻为之臧否,是使守道者日疏,干求者日进。”

典型史实:太宗不识宇文士及谀谄

太宗尝止一树下,曰:“此嘉树。”宇文士及从而美之不容口。帝正色曰:“魏公常劝我远佞人,我不悟佞人为谁,意常疑汝而未明也。今日果然。”士及叩头谢曰:“南衙群官面折廷争,陛下尝不得举手,今臣幸左右,若不少有顺从,陛下虽贵为天子,复何聊乎?”帝意复解。

9.恩所加则思无因喜以谬赏

魏征评论:“刑赏之本,在乎劝善而惩恶,帝王之所以与天下为画一,不以亲疏贵贱而轻重者也。今之刑赏,未必尽然。或申屈在乎好恶,轻重由乎喜怒。……刑滥则小人道长,赏谬则君子道消。”

典型史实:魏征谏太宗勿宠长乐公主

长乐公主,文德皇后所生也,贞观中将出降,敕有司资送,倍于长公主。魏征奏言:“昔汉明帝欲封其子。帝曰:‘朕子岂得同于先帝子乎?可半楚、淮阳王。’前史以为美谈,天子姊妹为长公主,天子之女为公主。既加‘长’字,良以尊于公主也。情虽有殊,义无等别。若令公主之礼有过长公主,理恐不可。实愿陛下思之。”

10.罚所及则思无因怒而滥刑

魏征评论:“顷者责罚稍多,威怒微厉,或以供给不赡,或以人不从欲,皆非致治之所急,实乃骄奢之攸渐,是知贵不与骄期而骄自来,富不与奢期而奢自至,非徒语也。”

典型史实:太宗自悔误杀张蕴古

贞观五年,张蕴古为大理丞。相州人李好德素有风疾,言涉妖妄,诏令鞠于狱。蕴古言:“好德癫病有征,法不当坐。”太宗许宽宥,蕴古密报其旨,仍引与博戏。治书侍御史权万纪劾奏之,太宗大怒,令斩于东市。既而悔之,谓房玄龄曰:“公等食君之禄,须忧人之忧,事无巨细,咸当留意。今不问则不言,见事不谏争,何所辅弼?如蕴古身为法官,与囚博戏,漏泄朕言,此亦罪状甚重,若据常律,未至极刑。朕当时盛怒,即令处置,公等竟无一言,所司又不复奏,遂令决之,岂是道理?”

1. 戒奢侈(1、2)

2. 戒骄傲(3、4)

3. 戒纵欲(5、6)

4. 戒轻人言(7、8)

5. 戒赏罚不公(9、10)

词类活用

1.必固其根本

固,使动用法

2.载舟覆舟

覆,使动用法

3.则思知止而安人

安,使动用法

4.则思正身以黜恶

正,使动用法

弘,使动用法

6.何必劳神苦思

劳、苦,使动用法

7.则思虚心以纳下

虚,使动用法

5.弘兹九德

8.则思正身以黜恶

恶,形容词活用作名词

9.想谗邪

邪,形容词活用作名词

10.当神器之重

11.居域中之大

重,形容词活用作名词

大,形容词活用作名词

12.择善而从之

13.貌恭而不心服

14.则思江海下百川

15.乐盘游

善,形容词活用作名词

貌,名词做状语

下,名词活用做动词

乐,意动用法

通假字

振之以威怒

则思无因喜以谬赏

振通震

无通毋

古今异义

根本

树根

今,事物的根源或最重要的部分

纵情

放纵情感,即骄傲,

今,尽情

虚心

使心虚,

今,谦虚的美德

以为

以之为,

今,认为

特殊句式

虽董之以严刑

振之以威怒

载舟覆舟,所宜深慎

介词结构后置

介词结构后置

判断句

斯亦伐根以求木茂,

塞源而欲流长也

判断句

一词多义

安

思国之安者,必积其德义

安定

燕雀安知鸿鹄之志哉

怎么,疑问副词

项王曰:“沛公安在 ”

什么,疑问代词

衣食所安,弗敢专也

安身养人

治

不效则治臣之罪

惩处

医之好治不病以为功

医治

信

信者效其忠

愿陛下亲之信之

小信未孚,神孚福也

忌不自信

诚实

信任

信用

相信

求

求木之长者,必固其根本

予尝求古仁人之心

客之美我者,欲有求于我也

不求闻达于诸侯

要求

探求

祈求

追求

以

必竭诚以待下

虽董之以严刑

则思知之以安人

则思无以怒而滥刑

同”而”注释为:”来”

介词,用,拿

故临崩寄臣以大事也

目的连词,以便

介词,因,因为

介词,把

牧,养.保持谦虚的态度以提高自己的修养功夫

君王不做什么,而使天下太平

老百姓可以拥戴统治者,也可以推翻统治者

挑选其中的好的采纳(或采用).

有好的开头,也有好的结尾

处在安逸的环境里,要考虑可能出现的危险和困难。《左传·襄公十一年》:“书曰:‘居安思危。’思则有备,有备无患。”

居安思危

【成 语积累】

唐太宗李世民曾说过: “人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以知得失。”那么你知道他以谁为镜吗

每一个成功的男人背后一定有一个好女人

一个成功男人的背后有时有一个绝世好男人

鹞死怀中——唐太宗的故事

一天,唐太宗得到一只雄健俊逸的鹞子,他让鹞子在自己的手臂上跳来跳去,赏玩得高兴时,魏征进来了。太宗怕魏征提意见,回避不及,赶紧把鹞子藏到怀里。这一切早被魏征看到,他禀报公事时故意喋喋不休,拖延时间。太宗不敢拿出鹞子,结果鹞子被憋死在怀里。

思考:唐太宗与魏征的关系如何?

魏征,(580—643).字玄成,唐朝下曲阳人。是我国初唐伟大的政治家、思想家和杰出的历史学家,早年因避乱而出家做道士,后参加李密反隋的起义军,李密失败后降唐,太宗时拜谏议大夫,左光禄大夫,封郑国公,世人称魏郑公。死后赠司空,谥文贞。 魏征从政十六七年,上书言事二百多次,达十万言,起奏疏收在《魏郑公谏录》《贞观政要》中。著有《类礼》20卷 。辅 佐唐太宗17年,以“犯颜直谏”而闻名。他那种“上不负时主,下不阿权贵,中不侈亲戚,外不为朋党,不以逢时改节,不以图位卖忠” 的精神,千百年来,一直被传为佳话。

隋朝在农民起义中覆灭,给唐朝统治者敲响了警钟。唐太宗李世民就曾说:“舟所以比人君,水所以比黎庶。水能载舟,亦能覆舟。”唐朝初年,为了缓和阶级矛盾,积极纳谏。太宗起初听不进魏征直谏,发誓要杀他,后来他悟出这是为了国家长治久安,便越听越爱听。这篇奏疏是魏征贞观十一年写给唐太宗的。当时,经过战争后的修养生息,经济得到了发展,人民生活也富裕起来,加上对外战争连年胜利,边防巩固,唐太宗逐渐骄奢忘本,大修庙宇宫殿,四处游玩,劳民伤财,就在魏征呈上此文的当年,太宗先下令修飞仙宫,后来又诏令修建老君庙、宣尼庙。二月巡游洛阳宫,六月巡游明德宫,十月猎于洛阳苑,十一月又巡游怀州,狩于济源,为此民怨沸腾。魏征“频上四疏,以陈得失”(此为第二疏),太宗猛醒,还写了《答魏征手诏》称赞他。

本文是魏征于贞观十一年时写给唐太宗的奏章。太宗登基之初,励精图治,政策比较正确,国内出现了百姓富足、社会安定、国力渐强的“贞观之治”。后来,太宗开始追求珍宝异物,兴建宫殿苑囿,魏征便不断用前代兴亡的历史教训提醒他。这一年就连上四次奏章。本文为其中一篇。

谏——劝谏;

太宗——李世民,唐朝第二个皇帝,是我国历史上最有成就的开明君主之一,在他统治时期,出现了安定富强的政治局面,史称“贞观之治”

十思——是本文内容,即十条值得深思的情况

疏——奏疏,古代臣下向君主议事进言的一种文体,属议论文。

求木之长( ) 浚( )

殷( )忧 谗( )邪

黜( )恶 谬( )赏

垂拱( ) 壅( )蔽

塞( )源 载( )舟

jùn

yīn

chán

chù

miù

gǒng

yōng

【正音】

zhǎng

sè

zài

第一段

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

之:取独

固:使动,使…牢固

根本:根。古今异义。

我听说想要树木长得高,一定要使它的根牢固;想要使泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要积累它的道德仁义。

第一段

源不深而岂望流之远,根不固而何求木之长,德不厚而思国之治,虽在下愚,知其不可,而况于明哲乎

而:表转折

虽:即使

下愚:地位低见识浅的人。a.-n.

源泉不深却希望泉水流得远,树根不牢固却希望树木生长,道德不厚实却想要国家安定,即使是地位低见识浅的人,(也)知道这是不可能的,何况对于明智的人呢!

而况:何况

于:对于

第一段

人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休,不念 于居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

当:掌管

神器:皇权

域中:天地之间

国君掌握着国家的重要职权,据有天地间重大的地位,将会推崇皇权的高峻,永远保持永无边界的美善,不考虑在安逸的环境中想着危难,用节俭来戒除奢侈,道德不能保持敦厚,性情不能战胜欲望,这也(如同)是砍断树根却想求得树木茂盛,堵住源泉却想要泉水流远啊。

大:重大地位

休:美

重:重要职权。a.-n.

以:用、实行

胜:战胜

以:而,表转折,却

第一段

1、第一段中有哪些比喻句?包含了什么观点?

比喻句:“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”“源不深而望流之远,根不固而求木之长”“斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也”。 观点:(1)思国之安者,必积其德义 (2)不念于居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其情欲。

第一段

2、本段用了什么论证方法?其作用何在?

比喻论证。形象生动地说明了德义对于国家的重要性。

正反结合。透彻明白地说明了国家应实行德义。

求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;

思国之安者,必积其德义。

中心论点;居安思危,戒奢以俭

德不厚而思国之安,

源不深而望流之远,根不固而求木之长,

排比句

排比句

总结:反复说明人君要得到国安,必须厚积德义。

第二段

凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。有善始者实繁,能克终者盖寡,岂其取之易而守之难乎?

凡百:所有的

景命:重大使命

殷忧:深忧

(历代)所有的帝王,承受上天的重大使命,没有不处在深切的忧虑之中因而治道显著,功德圆满之后德行却开始衰微了,开头做得好的实在很多,能够坚持到底的大概很少。难道这不是因为取得天下容易守住天下却困难吗

而:表转折

道著:道德显著

克:能

盖:表推测语气

岂:难道

而:表转折

而:表因果

昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物;竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

下:下级(臣民)

以前取得天下很容易,现在守住江山却困难,为什么呢?处在深重忧患之中,一定竭尽诚心来对待臣民。成功之后,就放纵自己的情感、傲视别人。竭尽诚心,就会使敌对的势力(和自己)联合;傲视别人,就会使亲人成为陌生人。

以:表并列

既:已经

以:表目的

物:别人。

虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏唯人;载舟覆舟,所宜深慎。奔车朽索,其可忽乎?

虽:即使

即使用严酷的刑罚督责人民,用威风怒气来震慑他们,(人们)最终只是苟且免于刑罚但并不怀念(皇上的)仁德,表面上恭敬内心里却不服气。怨恨不在于大小,可怕的是民众(的力量);人民能拥戴皇帝也能推翻他的统治,这是应当深切谨慎对待的。(用)腐朽的绳索(驾驭)疾驰的马车,难道可以忽视吗?

以:用

其:表反问语气。

董:督责

而:表转折

宜:应当

1、这一段作者概括了什么历史教训?

(善始者实繁,克终者盖寡)

2、作者认为得天下之君王为何易失人心?

答:夫在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物;竭诚则吴越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。

答:怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎。

4、 作者如何肯定了人民的力量?

思考题:

5、用古人的论述以水和舟的关系比民和君的关系,切中要害,令人警觉。

6、本段采用的是什么论证方法?

对比—善始与善终;竭诚待下与纵情傲物。

比喻—载舟覆舟,所宜深慎。

总结:从历史教训入手,进一步说明君王厚积德义的重要性。

乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏

盘游:打猎

喜爱狩猎,就想到用三面捕杀,留一面给它们逃生(不要赶尽杀绝),以此为限度;担心意志松懈,就想到(做事)要谨慎地开始,也要谨慎地把事做完;担心言路不通受蒙蔽,就想到虚心采纳臣下的意见;畏惧出现说坏话的人,就想到端正自己的品德来斥退奸恶小人;施加恩泽,就要考虑不要因为一时高兴而错误地奖赏;

而:表并列

三驱以为度:把三驱作为限度

虚:使....虚

因:因为

以:表目的

以:表因果

正:使....端正

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有所作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海而下百川;

诚:如果、如果

做国君的,如果看见能引起自己欲望的东西,就想到要知足来告诫自我;将要兴建什么,就要想到适可而止,来使百姓安宁;想到(自己的君位)高高在上,就要谦虚来约束自己;害怕会骄傲自满,就想到要像(大大的)江海也处于千百条(小)河流的下面

自戒:告诫自己

以:表目的

安:使动,使…安宁

作:建筑

谦冲:谦虚

危:高

而:表目的

牧:约束

下:居……之下

罚所及则思无以怒而滥刑。总此十思,弘兹九德,简能而任之,择善而从之。则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。

动用刑罚,就要想到不要因为一时愤怒而滥用刑罚。总结这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人来任用他,挑选好的意见来听从它,那么有智慧的人就能充分献出他们的谋略,勇敢的人就能完全尽到他们的力量,仁爱的人就能传播他们的恩惠,诚信的人就能献出他们的忠诚;

总:总结

以:因为

效:献出

而:表因果

兹:这

简:选拔

而:表递进

文武争驰,君臣无事,可以尽豫游之乐,可以养松乔之寿。鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉?

豫游:游玩

垂拱:垂衣拱手,喻轻而易举

代下司职:代替下级履行职责

化:感化

而:表修饰

役:役使

亏:使....损害

文臣武将争相效力,君王大臣之间没有什么事情(烦心),可以尽享游玩的快乐,可以颐养像赤松子、王子乔两位神仙的长寿。(皇上)垂衣拱手(不亲自处理政务),不必多说,老百姓就可以被感化,为什么要自己耗费精神苦苦思索,代替臣下管理职事,使自己的耳目劳损,使无为而治的方针毁坏呢

2、作者认为的理想的政治境界是什么?

智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠;文武并用,垂拱而治。

简析:

1、君王按“十思”去做有什么效果?

则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者摇其惠,信者效其忠。

文武争驰,鸣琴垂拱,不言而化

3.念高危

4.惧满溢

5.乐盘游(狩猎)

6.忧懈怠

7.虑雍蔽

8.惧谗邪

9.恩所加

10.罚所及

1.见可欲

2.将有作

思知足以自戒

思知止以安人

思谦冲而自牧

思江海下百川

思三驱以为度

思慎始而敬终

思虚心以纳下

思正身以黜恶

思无因喜以谬赏

思无以怒而滥刑

十思(由什么→想到什么)

第三段

提出十思的内容

人君当思

居安思危 戒奢以俭

为什么思

思些什么

1.提出问题

载舟覆舟 所宜深慎

诚能十思 垂拱而治

2.分析问题

3.解决问题

【细读全文,理清思路】

(以“固本思源”为喻)

(总结历史教训)

(提出具体做法)

“十思”的针对性

1.见可欲则思知足以自戒

魏征评论:“陛下贞观之初,无为无欲,清静之化,远被遐荒。考之于今,其风近坠……今则求骏马于万里,市珍奇于域外,取怪于道路,见轻于戎狄。”

典型史实:王珪谏太宗出美人

贞观初年,唐太宗在与黄门侍郎王闲坐交谈,当时有个美人在旁边侍候。她本是庐江王李瑗的爱姬,李瑗坏事后,被籍没入宫。太宗指着她对王说:“庐江王荒淫无道,杀害了她原先的丈夫而把她占为己有。暴虐到极点,怎会不灭亡呢!”王离座说:“陛下认为庐江王夺取她是对了呢,还是不对?”太宗说:“哪有杀人而夺取其妻的道理,你却问我对不对,这是什么意思?”

王回答说:“我见到《管子》书里说:齐桓公到了郭国,问那里的父老:‘郭国为什么会灭亡?’父老说:‘因为郭君喜欢好人而厌恶坏人。’齐桓公说:‘照你所说,他是个贤君啊,怎会灭亡呢?’父老说:‘不是这样,郭君喜欢好人却不能任用,厌恶坏人却不能摒弃,所以灭亡。’如今这个妇人还在陛下左右,所以我猜测陛下的心意认为这样做是对的,陛下如果认为不对,那就是所谓知道邪恶而不能摒弃了。”太宗听罢大为欣喜,夸他讲得好极了,马上命令把这个美人送还给她的亲族。

2.将有作则思知止以安人

魏征评论:“陛下贞观之始,视人如伤,恤其勤劳,爱民犹子,每存简约,无所营为。顷年已来,意在奢纵,勿忘卑俭,轻用人力,乃云百姓无事则骄逸,劳役则易使……”

典型史实:张玄素谏修乾阳殿

贞观四年(630年),粮食丰收,米价大跌,社会比较安定,颂扬之声渐多。这年六月,唐太宗下令调集士兵去修建洛阳的乾阳殿,准备到洛阳巡视。诏令刚刚发出,从侍御史提升为给事中的张玄素便上书劝谏说:如今百姓在乱离之后,财力凋敝,生计未安,三、五年间恐难恢复,陛下怎能去营建尚未巡幸的洛阳宫殿呢?臣曾见隋室大造宫殿时,大木头从豫章(今江西省地区)采来,两千人才运一根木头,车轮用铁皮包着,走一二里路就被磨破,另有数百人带着铁皮轮跟在后面替换,一天走不到二三十里,一根木头约要用数万民工方能运到洛阳,其余开支更不计其数。陛下如今国力远不如隋朝,要驱使满身伤痕的百姓去干当年隋朝所以灭亡之事,这不是比隋炀帝还不如吗?

唐太宗读到他不如隋炀帝的话,大为恼火,把张玄素叫来质问:你说我不如隋炀帝,和夏桀、殷纣比较如何?张玄素回答说:如果动工修这个乾阳殿,也一定会天下大乱的。李世民听到一个乱字,不禁惊了一身冷汗。他深知隋炀帝无休止地劳役百姓,终于自取灭亡。于是他对大臣们说:我想得不够成熟,没有想到会引起这样严重的后果。张玄素说得对,所有工程一律停止。以后到洛阳即或露宿,也无不可。他不但下诏取消修建洛阳宫,还赐给张玄素彩帛一百匹。事后魏征赞叹说:张公有回天之力,可谓仁人之言,其利广博。但主要还是隋炀帝的灭亡给唐太宗敲响了警钟。

3.念高危则思谦冲而自牧

魏征评论:“陛下贞观之初,孜孜不怠,屈己从人,恒若不足。顷年已来,微有矜放。恃功业之大,意蔑前王;负圣智之明,心轻当代。”

典型史实:孔颖达谏太宗“其容若虚”

贞观三年,太宗问给事中孔颖达曰:“《论语》云:‘以能问于不能,以多问于寡,有若无,实若虚’,何谓也?”孔颖达对曰:“圣人设教,欲人谦光。己虽有能,不自矜大,仍就不能之上,求访能事。己之才艺虽多,犹以为少,仍就寡少之人,更求所益。己之虽有,其状若无;己之虽实,其容若虚。非憔匹庶,帝王之德,亦当如此。夫帝王内蕴神明,外须玄默,使深不可知……若其位居尊极,炫耀聪明,以才凌人,饰非拒谏,则上下情隔,君臣道乖,自古灭亡,莫不由此也。”

4.惧满溢则思江海下百川

魏征评论:“陛下初践大位,敬以接下,君恩下流,臣情上达,咸思竭力,心无所隐。顷年以来,多所忽略。或外官充使,奏事入朝,思睹阙廷,将陈所见,欲言则颜色不接,欲请又恩礼不加。”

典型史实:魏征谏太宗止泰山封禅

贞观六年,匈奴克平,远夷入贡,符瑞日至,年谷丰登,岳牧等屡请封禅。……惟魏征以为不可。……对曰:“……陛下东封,万国咸萃,要荒之外,莫不奔驰。今自伊、洛之东,暨乎海、岱,灌莽巨泽,茫茫千里,人烟断绝,鸡犬不闻,道路萧条,进退艰阻。宁可引彼夷狄,以示虚弱?渴财以偿,未厌远人之望;加年给复,不偿百姓之劳。或遇水旱之灾,风雨之变,庸天邪议,悔不可追。岂独臣之诚恳,亦有舆人之论。”太宗称善,于是乃止。

5.乐盘游则思三驱以为度

魏征评论:“陛下初登大位,高居深视,事惟清静,心无嗜欲,内除毕弋之物,外绝畋猎之源。数载之后,不能固志。虽无十旬之逸,或过三驱之礼。遂使盘游之娱见讥于百姓,鹰犬之贡远及于四夷。”

典型史实:虞世南谏太宗勿纵情畋猎

太宗颇好畋猎,虞世南上疏谏曰:“臣闻秋狝冬狩,盖惟恒典;射隼从禽,备乎前诰。伏惟陛下因听览之余辰,顺天道以杀伐……天弧星毕,所殪已多,颁禽赐获,皇恩亦溥。伏愿时息猎车,且韬长戟,不拒刍荛之请,降纳涓浍之流,袒裼徒博,任之群下,则贻范百王,永光万代。”

6.忧懈怠则思慎始而敬终

魏征评论:“陛下贞观之初,导入使谏。三年以后,见谏者悦而从之。比一二年,勉强受谏,而终不平也。”

典型史实:魏征评太宗纳谏“慎始”而难“敬终”

陛下初即位,论元律师死,孙伏伽谏以为法不当死。陛下赐以兰陵公主园,直百万。或曰赏太厚,答曰:“朕即位未有谏者,所以赏之。”——此导人使谏也。后柳雄妄诉隋资,有司得,劾其伪,将论死,戴胄奏罪当徒,执之四五然后赦。谓胄曰:“弟守法如此,不畏滥罚。”——此悦而从谏也。近皇甫德参上书言:“修洛阳宫,劳人也;收地租,厚敛也;俗尚高髻,宫中所化也。”陛下恚曰:“是子使国家不役一人,不收一租,宫人无岁,乃称其意!”臣奏:“人臣上书,不激切不能起人主意,激切即近讪谤。”于是,陛下虽从臣言,赏帛罢之,意终不平。——此难于受谏也。

7.虑壅蔽则思虚心以纳下

魏征评论:“陛下贞观之初,砥砺名节,不私于物,惟善是与。亲爱君子,疏斥小人。今则不然,轻亵小人,礼重君子。重君子也,敬而远之;轻小人也,狎而近之。近之则不见其非,远之则莫知其是。”

典型史实:魏征刻小人权万纪、李仁发

贞观五年,治书侍御史权万纪、侍御史李仁发俱以告讦谮毁,数蒙引见。遂任心弹射,肆其欺罔。给事中魏征正色而奏之曰:“权万纪、李仁发并是小人,不识大体。以谮毁为是,告讦为直。凡所弹射,皆非有罪。陛下掩其所短,收其一切,乃骋其奸计,附上罔下,多行无礼以取强直之名。诬房玄龄,斥退张亮,无所肃厉,徒损圣名。道路之人,皆兴谤议……陛下纵未能举善以崇德,岂可进奸而自损乎?”太宗欣然纳之,赐征绢五百匹。其万纪又奸状渐露,仁发亦解黜,万纪贬连州司马,朝廷咸相庆贺焉。

8.想谗邪则思正身以黜恶

魏征评论:“贞观之初,求贤若渴……近岁已来,由心好恶。……小人之性,好谗佞以为身谋。陛下不省察其根源,而轻为之臧否,是使守道者日疏,干求者日进。”

典型史实:太宗不识宇文士及谀谄

太宗尝止一树下,曰:“此嘉树。”宇文士及从而美之不容口。帝正色曰:“魏公常劝我远佞人,我不悟佞人为谁,意常疑汝而未明也。今日果然。”士及叩头谢曰:“南衙群官面折廷争,陛下尝不得举手,今臣幸左右,若不少有顺从,陛下虽贵为天子,复何聊乎?”帝意复解。

9.恩所加则思无因喜以谬赏

魏征评论:“刑赏之本,在乎劝善而惩恶,帝王之所以与天下为画一,不以亲疏贵贱而轻重者也。今之刑赏,未必尽然。或申屈在乎好恶,轻重由乎喜怒。……刑滥则小人道长,赏谬则君子道消。”

典型史实:魏征谏太宗勿宠长乐公主

长乐公主,文德皇后所生也,贞观中将出降,敕有司资送,倍于长公主。魏征奏言:“昔汉明帝欲封其子。帝曰:‘朕子岂得同于先帝子乎?可半楚、淮阳王。’前史以为美谈,天子姊妹为长公主,天子之女为公主。既加‘长’字,良以尊于公主也。情虽有殊,义无等别。若令公主之礼有过长公主,理恐不可。实愿陛下思之。”

10.罚所及则思无因怒而滥刑

魏征评论:“顷者责罚稍多,威怒微厉,或以供给不赡,或以人不从欲,皆非致治之所急,实乃骄奢之攸渐,是知贵不与骄期而骄自来,富不与奢期而奢自至,非徒语也。”

典型史实:太宗自悔误杀张蕴古

贞观五年,张蕴古为大理丞。相州人李好德素有风疾,言涉妖妄,诏令鞠于狱。蕴古言:“好德癫病有征,法不当坐。”太宗许宽宥,蕴古密报其旨,仍引与博戏。治书侍御史权万纪劾奏之,太宗大怒,令斩于东市。既而悔之,谓房玄龄曰:“公等食君之禄,须忧人之忧,事无巨细,咸当留意。今不问则不言,见事不谏争,何所辅弼?如蕴古身为法官,与囚博戏,漏泄朕言,此亦罪状甚重,若据常律,未至极刑。朕当时盛怒,即令处置,公等竟无一言,所司又不复奏,遂令决之,岂是道理?”

1. 戒奢侈(1、2)

2. 戒骄傲(3、4)

3. 戒纵欲(5、6)

4. 戒轻人言(7、8)

5. 戒赏罚不公(9、10)

词类活用

1.必固其根本

固,使动用法

2.载舟覆舟

覆,使动用法

3.则思知止而安人

安,使动用法

4.则思正身以黜恶

正,使动用法

弘,使动用法

6.何必劳神苦思

劳、苦,使动用法

7.则思虚心以纳下

虚,使动用法

5.弘兹九德

8.则思正身以黜恶

恶,形容词活用作名词

9.想谗邪

邪,形容词活用作名词

10.当神器之重

11.居域中之大

重,形容词活用作名词

大,形容词活用作名词

12.择善而从之

13.貌恭而不心服

14.则思江海下百川

15.乐盘游

善,形容词活用作名词

貌,名词做状语

下,名词活用做动词

乐,意动用法

通假字

振之以威怒

则思无因喜以谬赏

振通震

无通毋

古今异义

根本

树根

今,事物的根源或最重要的部分

纵情

放纵情感,即骄傲,

今,尽情

虚心

使心虚,

今,谦虚的美德

以为

以之为,

今,认为

特殊句式

虽董之以严刑

振之以威怒

载舟覆舟,所宜深慎

介词结构后置

介词结构后置

判断句

斯亦伐根以求木茂,

塞源而欲流长也

判断句

一词多义

安

思国之安者,必积其德义

安定

燕雀安知鸿鹄之志哉

怎么,疑问副词

项王曰:“沛公安在 ”

什么,疑问代词

衣食所安,弗敢专也

安身养人

治

不效则治臣之罪

惩处

医之好治不病以为功

医治

信

信者效其忠

愿陛下亲之信之

小信未孚,神孚福也

忌不自信

诚实

信任

信用

相信

求

求木之长者,必固其根本

予尝求古仁人之心

客之美我者,欲有求于我也

不求闻达于诸侯

要求

探求

祈求

追求

以

必竭诚以待下

虽董之以严刑

则思知之以安人

则思无以怒而滥刑

同”而”注释为:”来”

介词,用,拿

故临崩寄臣以大事也

目的连词,以便

介词,因,因为

介词,把

牧,养.保持谦虚的态度以提高自己的修养功夫

君王不做什么,而使天下太平

老百姓可以拥戴统治者,也可以推翻统治者

挑选其中的好的采纳(或采用).

有好的开头,也有好的结尾

处在安逸的环境里,要考虑可能出现的危险和困难。《左传·襄公十一年》:“书曰:‘居安思危。’思则有备,有备无患。”

居安思危

【成 语积累】

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])