高中语文必修2第2单元文言文水平考试复习教案

文档属性

| 名称 | 高中语文必修2第2单元文言文水平考试复习教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 31.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-02-04 14:17:01 | ||

图片预览

文档简介

必修一第二单元

古代记叙散文

单元梳理

本单元三篇课文都是古代记叙散文,或记政治外交上的风云变幻,或记卓异人物的嘉言懿行。

●《烛之武退秦师》选自编年体史书《左传》,它的叙事艺术和记言艺术具有很高的文学价值。烛之武善于使用矛盾,分化瓦解敌人,说辞悠扬多姿,谨严而周到,从而只身说退秦师,维护了国家的安全。

●《荆轲刺秦王》选自国别体史书《战国策》,它成功地塑造了一个重义轻生、沉着大胆、机智刚毅、抵抗强暴的侠义形象。自刎报国、易水送别、献图行刺等情节,出人意表,慷慨悲壮。文中的形态描写和细节描写生动传神。

●《鸿门宴》选自记传体史书《史记》,它的故事情节跌宕起伏,扣人心弦。通过人物间的矛盾和斗争以及人物个性化的语言、举措、情态等刻画了人物的性格,同时,巧妙地运用了对照伎俩,将项羽、刘邦两位好汉人物写得如闻其声,如见其人。

学习古代记叙散文,要正视反复朗读以培养语感,从而增进对课文的理解。要学习运用提纲钩玄的阅读方法,学会捉住枢纽词语,理清文章的叙事脉络,理解和概括文章的思惟内容。要赓续积累文言实词、虚词的用法和含义,把握一些常见文言句式的特点和用法,体味它的规律性和无邪性,从而获得阅读浅易文言文的能力。

★第一课时·复习《烛之武退秦师》

【教学目标】

1、了解《左传》这部编年体史书的基本情况及其在文学史上的地位。

2、理解把握文中的文言实词和虚词的意义及用法、掌握文言句式。

3、熟读成诵,在理解课文内容的基础上赏识人物形象及写作技巧。

【重点难点】文言知识梳理

【教学内容】

一、课前检测

1、文学知识填空

①《左传》是我国第一部叙事详细的___体历史著作,相传为春秋末期鲁国史官____所作。

②《左传》和《公羊传》《谷梁传》称为“______”。

③春秋时期有__、__、__、__、__五等爵位。

2、字音(给加点的字注音)

氾___南;佚___之狐;夜缒___而出;共___其乏困;

阙___秦;杞___子;逢___孙;不知___

3、字形(填空)

①bì、___帚自珍;遮___;___端;

②xía、___瑜互见;自顾不___;___迩闻名

二、课文内容复习

1、结构梳理

课文按故事情节的发展分为四段(填空)

第01段:________;

第02段:________;

第03段:________;

第04段:________。

2、内容探究

⑴郑伯说服烛之武使秦和烛之武说服秦伯退兵有何异同?

同:___________

异:郑伯:________;烛之武:_________

⑵晋文公最终以“不仁”“不知”“不武”三条缘由退兵,你如何看待晋文公的退兵?

⑶烛之武是本文的中心人物,请用简练的语言加以评价。

3、语段赏析

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。

本段的重点在“说”,说辞虽仅百余字,却悠扬弯曲勉强,开阖跌荡,步步进逼,层层深入。烛之武是怎样说服秦伯退兵的?

本段的中心是烛之武说秦君,说辞仅125个字,却不卑不亢,既不刺激对方,又不失本国庄严地道出了秦、晋联盟的虚伪,亡郑对秦的不利,晋国的贪得无厌和背信弃义,悠扬弯曲勉强,面面俱到,步步深入主题,句句打动对方,不愧是一段十分优美的外交辞令。

①“_____,________。”坦言知亡,避其锐气。

②“若亡郑而有益于君”至“君之薄也。”指出________________。

③“若舍郑以为东道主”至“君亦无所害。”说明_______________。

④“且君尝为晋君赐矣”至“君之所知也。”说明_______________。

⑤“夫晋,何厌之有?”至“唯君图之。”指出________________。

三、文言知识归类(填空)

1、通假字

①今老矣,无能为也已。 [“___”通“___”,了]

②行李之往来,共其乏困。 [“___”通“___”,供应、供给]

③夫晋,何厌之有。 [“___“通“___”,满足]

④秦伯说,与郑人盟。 [“___”通“___”,喜悦。读yuè]

⑤失其所与,不知。 [“___”通“___”,明智,智慧。读zhì]

⑥若不阙秦,将焉取之。 [“阙”通“缺”,侵损,削减]

2、古今异义

①且贰于楚也。 [“贰”,今义:数词,“二”的大写。古义:________]

②若舍郑以为东道主。 [“以为”,今义:认为。古义:______________]

[“东道主”,今义:泛指设宴请客的人。古义:_______]

③行李之往来。 [“行李”,今义:外去携带的物品。古义:_________]

④微夫人之力不及此。 [“夫人”,今义:尊称人的妻子。古义:__________]

⑤亦去之。 [“去”,今义:从此地到别处去。古义:__________]

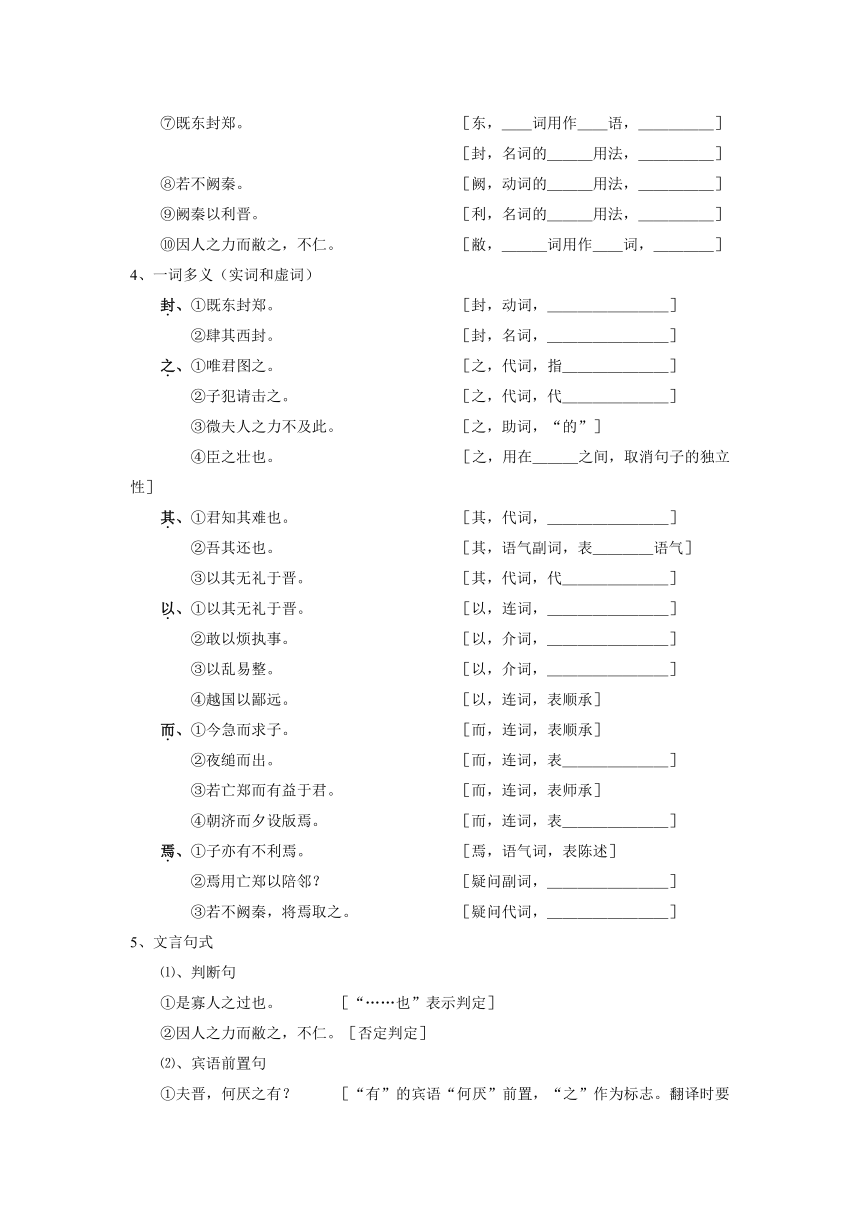

3、词类活用

①烛之武退秦师。 [退,___用法,________]

②晋军函陵,秦军汜南。 [军,__词用作__词,_____]

③夜缒而出。 [夜,__词用作__语,_____]

④若亡郑而有益于君。 [亡,___用法,________]

⑤越国以鄙远。 [鄙,名词的__用法,______]

[远,___词用作__词,____]

⑥共其乏困。 [乏困,___词用作__词,___]

⑦既东封郑。 [东,__词用作__语,_____]

[封,名词的___用法,_____]

⑧若不阙秦。 [阙,动词的___用法,_____]

⑨阙秦以利晋。 [利,名词的___用法,_____]

⑩因人之力而敝之,不仁。 [敝,___词用作__词,____]

4、一词多义(实词和虚词)

封、①既东封郑。 [封,动词,________]

②肆其西封。 [封,名词,________]

之、①唯君图之。 [之,代词,指_______]

②子犯请击之。 [之,代词,代_______]

③微夫人之力不及此。 [之,助词,“的”]

④臣之壮也。 [之,用在___之间,取消句子的独立性]

其、①君知其难也。 [其,代词,________]

②吾其还也。 [其,语气副词,表____语气]

③以其无礼于晋。 [其,代词,代_______]

以、①以其无礼于晋。 [以,连词,________]

②敢以烦执事。 [以,介词,________]

③以乱易整。 [以,介词,________]

④越国以鄙远。 [以,连词,表顺承]

而、①今急而求子。 [而,连词,表顺承]

②夜缒而出。 [而,连词,表_______]

③若亡郑而有益于君。 [而,连词,表师承]

④朝济而夕设版焉。 [而,连词,表_______]

焉、①子亦有不利焉。 [焉,语气词,表陈述]

②焉用亡郑以陪邻? [疑问副词,________]

③若不阙秦,将焉取之。 [疑问代词,________]

5、文言句式

⑴、判断句

①是寡人之过也。 [“……也”表示判定]

②因人之力而敝之,不仁。[否定判定]

⑵、宾语前置句

①夫晋,何厌之有? [“有”的宾语“何厌”前置,“之”作为标志。翻译时要调整为“有何厌”]

⑶、状语后置

①以其无礼于晋。 [介宾短语“于晋”作状语,后置,翻译时要调整为“于晋无礼”]

⑷省略句

①晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。 [省略介词“于”]

②(烛之武)辞曰:“臣之壮也……” [省略主语“烛之武”]

③若舍郑以(之)为东道主。 [省略介词“以”的宾语“之”]

四、练习和作业

1、完成“文言知识归类”填空

2、翻译下面句子

①今急而求子,是寡人之过也。

②因人之力而敝之,不仁。

3、见资料

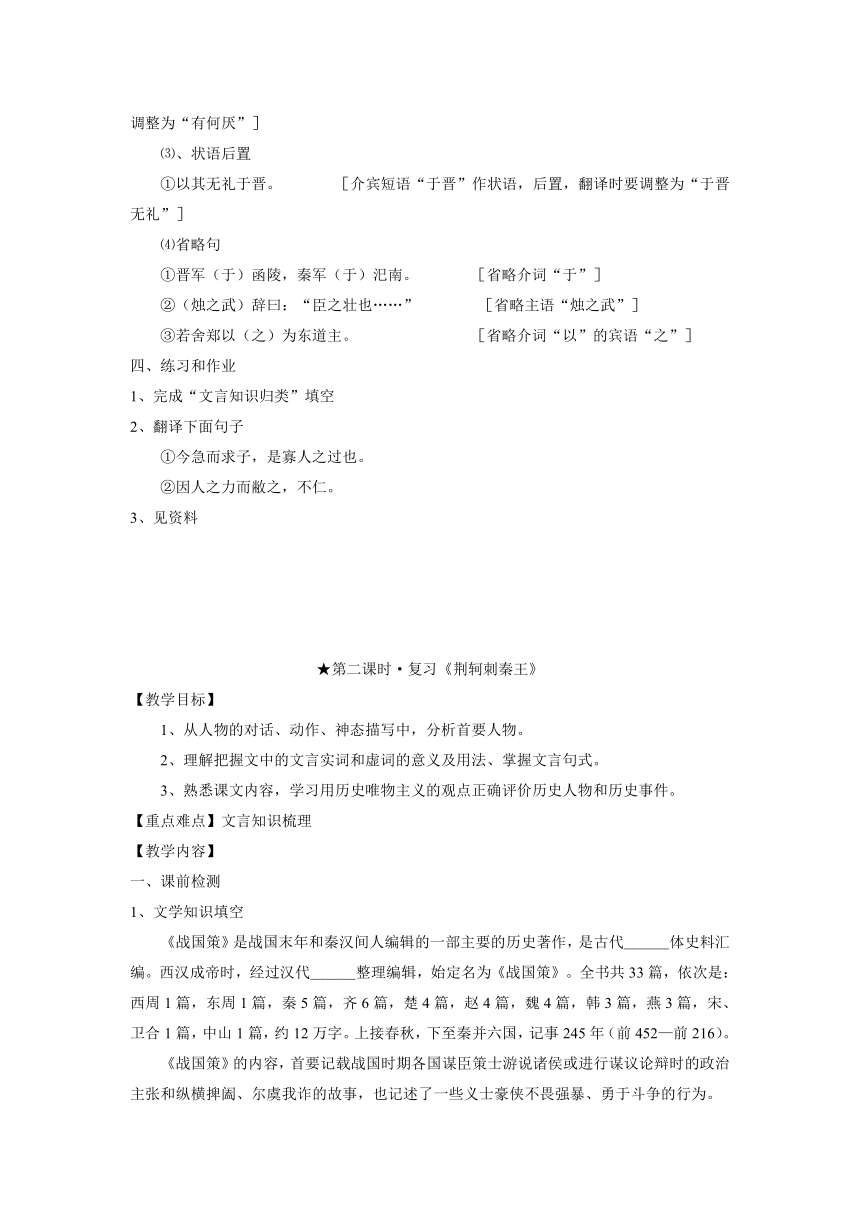

★第二课时·复习《荆轲刺秦王》

【教学目标】

1、从人物的对话、动作、神态描写中,分析首要人物。

2、理解把握文中的文言实词和虚词的意义及用法、掌握文言句式。

3、熟悉课文内容,学习用历史唯物主义的观点正确评价历史人物和历史事件。

【重点难点】文言知识梳理

【教学内容】

一、课前检测

1、文学知识填空

《战国策》是战国末年和秦汉间人编辑的一部主要的历史著作,是古代___体史料汇编。西汉成帝时,经过汉代___整理编辑,始定名为《战国策》。全书共33篇,依次是:西周1篇,东周1篇,秦5篇,齐6篇,楚4篇,赵4篇,魏4篇,韩3篇,燕3篇,宋、卫合1篇,中山1篇,约12万字。上接春秋,下至秦并六国,记事245年(前452—前216)。

《战国策》的内容,首要记载战国时期各国谋臣策士游说诸侯或进行谋议论辩时的政治主张和纵横捭阖、尔虞我诈的故事,也记述了一些义士豪侠不畏强暴、勇于斗争的行为。

《战国策》长于议论和叙事,文笔流畅,生动活泼,在我国散文史上具有主要的地位。

2、字音

⑴、给加点的字注音

燕___国;樊於__期__;夏无且__;揕___胸;切齿拊___心;戮__没

骨髓___;偏袒___;盛___水;淬___火;濡__缕__;忤___视;

瞋___目;变徵___;厚遗___;被八创____;卒___起;陛___下

⑵、多音字辨析

冠:①(guān)冠冕堂皇;②(guàn)冠军

创:①(chuāng)创伤; ②(chuàng)创造

盛:①(chéng)盛器; ②(shèng)盛世

提:①(dī)提防; ②(tí)耳提面命

⑶、形似字

①淬(cuì):淬火。

猝(cù)然:遽然,如“仓猝”(仓促)。

卒(zú):士卒;完毕,如“卒业”。

②揕(zhè):刺,如“揕杀”

堪(kān):能忍受,如“尴尬”。

勘(kān):①校订,核对,如“勘误”;②实地查看,“勘探”。

斟(zhēn):往杯子或碗里倒(酒、茶),如“自斟自饮”。

③陵(líng):侮辱,侵犯,如“陵压”。

凌(líng):侵犯,侮辱,如“欺凌”。

3、字形(填空)

屠lù___;chuō___穿;chēn___目;chēn___怪;tǎn___护;tǎn___诚

wǔ___逆;wǔ___然;wǔ____作;cuì___火; 仓cù___;纯cuì___

二、课文内容复习

1、结构梳理(填空)

全文梗概:秦国破赵——燕国危难——刺秦预备——易水死别——秦廷行刺——行刺失败

课文按故事情节的发展分为四部分:

①开端(“秦将王翦破赵”——“愿足下更虑之”):________。

②发展(“荆轲知太子不忍”——“终已不顾”):_________。

③高潮(“既至秦”——“必得约契以报太子也”):________。

④结局(末段):_______________________。

2、内容探究

⑴本文成功地塑造了荆轲的形象。对荆轲其人,历来仁者见仁,智者见智。你认为荆轲是如何一小我?速读课文,根据课文畅谈你的看法。(可从思想、性格、才能、精神方面分析)

⑵我们应该如何认识荆轲刺秦王的行为?

⑶分析鉴赏刺秦场面的写作方法。

3、语段赏析

⑴秦将破赵,虏赵王,尽收其地,进兵北略地,至燕南界。

(领会文中连用“破”“虏”“收”“进”“略”“至”六个动词的作用)

⑵太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水上,既祖,取道。高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕零。又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

作者是如何描写易水死别这一场面的?

三、文言知识归类(填空)

1、几个重要字词

①进兵北珞地。 [略,______]

②微太子言,臣愿得谒之。 [微,______]

③秦王购之金千斤。 [购,______]

④秦之遇将军,可谓深矣。 [遇,______;深,______]

⑤持千金之资币物。 [币,______]

⑥比诸侯之列。 [比,______]

⑦诚能得樊将军首。 [诚,______]

⑧唯大王命之。 [唯,______]

⑨轲既取图奉之,发图。 [发,______]

⑩图穷匕见。 [图穷匕见:比喻__________________]

2、通假字

①秦王必说见臣 [“___”通“___”,喜悦,喜欢]

②日以尽矣。 [“___”通“___”,已经]

③今日往而不反者。 [“___”通“___”,回来]

④请辞决矣。 [“___”通“___”,离别,辞别]

⑤荆轲奉樊於期头函。 [“___”同“___”,两手捧着]

⑥秦武阳色变振恐。(燕王诚振怖大王之威) [“___”通“___”,害怕]

⑦图穷而匕见。 [“___”通“___”,出现,显示出来]

⑧秦王还柱而走。 [“___”通“___”,绕]

⑨卒起不意,尽失其度。(卒惶急不知所为)[“___”通“___”,遽然]

⑩使药工淬之。 [“___”通“___”,烧刃使红,渍于水中]

而燕国见陵之耻除矣。 [“___”通“___”,凌辱]

3、古今异义

①樊将军以穷困来归丹。 [“穷困”,今义:贫穷。古义:________]

②而伤长者之意。 [长者,今义:年长的人。古义:_______]

③樊将军仰天叹息流涕曰。 [“涕”,今义:鼻涕。古义:_________]

④今有一言,可以解燕国之患。 [可以,今义:表示许可。古义:_______]

⑤樊於期偏袒扼腕而进曰。 [“偏袒”,今义:袒护两边中的某一方。古义:______]

⑥于是太子预求天下之利匕首。 [于是,今义:表顺接关系或另提一事。古义:______]

⑦愿大王少假借之。 [假借,今义:利用某种名义力量来达到目的。古义:_____]

⑧诸郎中执兵,皆阵殿下。 [“郎中”, 今义:中医大夫。古义:__________]

4、词类活用

⑴名词用作状语

①进兵北略地。[北,向北] ②秦兵旦暮渡易水。[旦暮,早晚间]

③乃遂收盛樊於期之首,函封之。[函,用匣子] ④发尽上指冠。[上,向上]

⑵名词用作动词

①樊於期乃前曰。(荆轲顾笑武阳,前为谢曰) [前,走上前]

②皆白衣冠以送之。[衣冠:穿上衣,戴上帽] ③乃朝服,设九宾。[朝服,穿上上朝的礼服]

④至易水上,既祖,取道。 [祖,_________________]

⑶形容词用作名词

①其人居远未来。 [远,________]

⑷形容词用作动词

①则秦未可亲也。 [亲,________]

②荆轲废,乃引其匕首提秦王。 [废,________]

⑸形容词用作意动词

①顷之未发,太子迟之。 [迟,___________]

②群臣怪之。 [怪:___________]

5、一词多义

奉、①轲既取图奉之。 [奉,动词,______]

②荆轲奉樊於期头函。 [奉,动词,通“___”,_____]

兵、①诸郎中执兵。 [兵,名词,______]

②不及召下兵。 [兵,名词,______]

③秦兵旦暮渡易水。 [兵,名词,______]

顾、①荆轲顾笑武阳。 [顾,动词,______]

②顾计不知所出耳! [顾,副词,______]

③荆轲遂就车而去,终已不顾。 [顾,动词,______]

④人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉。[顾,副词,______]

⑤(先帝)三顾臣于草庐之中。 [顾,动词,______]

请、①太子丹恐惊,乃请荆卿曰。 [请,动词,______]

②丹请先遣秦武阳。 [请,动词,______]

愿、①微太子言,臣愿得谒之。 [愿,动词,______]

②愿足下更虑之! [愿,动词,______]

③果不如先愿,又非君所详。 [愿,名词,______]

为、①父母宗族,皆为戮没。 [为,介词,______]

②为之奈何? [为,介词,______]

③乃为装遣荆轲。 [为,动词,______]

④为变徵之声。 [为,动词,______]

⑤(轲)又前而为歌曰。 [为,动词,______]

⑥嘉为先言于秦王曰。 [为,介词,______]

⑦愿举国为内臣。 [为,动词,______]

见、①秦王必说见臣。 [见,动词,______]

②北蛮夷之鄙人,未尝见天子。 [见,动词,______]

③乃遂私见樊於期。 [见,动词,______]

④而燕国见陵之耻除矣。 [见,介词,______]

⑤见燕使者咸阳宫。 [见,动词,______]

引、①君子引而不发,跃如也。 [引,动词,______]

②秦王惊,自引而起。 [引,动词,______]

③乃引其匕首提秦王。 [引,动词,______]

6、文言句式

⑴判断句

①事以是不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。 [“……者……也”表判断]

⑵被动句

①爸爸妈妈宗族,皆为戮没。 [“为”表被动]

②而燕国见陵之耻除矣。 [“见”表被动]

⑶倒装句

①燕王拜送于庭。 [“于”表示状语后置)

②太子及宾客知其事者。 [定语后置。用“者”字煞尾,组成“中心词+定语+者”的格式]

③群臣侍殿上者,不得持尺兵。 [定语后置]

⑷省略句

①嘉为先言于秦王曰。 [介词“为”后省去了代词宾语“之”]

②使毕使于前。 [第一个“使”后省去了宾语“之”]

四、练习和作业

1、完成“文言知识归类”填空

2、翻译下面句子

①今行而无信,则秦未可亲也。

②于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

3、见资料

★第三课时·复习《鸿门宴》

【教学目标】

1、复习课文内容,加深理解,培养多方位深入分析问题的能力。

2、学习作者把人物放在激烈的矛盾斗争中,通过人物的语言、举措展示人物个性特征的写作方法。

3、把握本课出现的词类活用、一词多义、通假字、古今异义字、特殊句式等。

【重点难点】文言知识归类

【教学内容】

一、课前检测

1、文学知识填空

《史记》又称为《太史公书》,是我国第一部___体通史,对后世史学影响深远,记载了从传说中的黄帝到汉武帝长达3000年的历史。

全书共130篇,包括本纪(帝王传记)__篇,世家(记诸侯本系)__篇,列传(序列人臣事迹)__篇,表(大事年表、人物年表)__篇,书(记经济、天文、历法、礼乐等方面的情况)__篇,共526500字。

《史记》对历史人物的叙述,语言生动,形象鲜明,既有高度的思想性,又有动人的艺术魅力。它不仅是一部相当完整的古代史书,同时又是我国古代史传文学最高成就的代表作品。鲁迅先生曾誉它为“________,________”

2、字音(给加点的字注音)

王___关中;飨___士卒;说___项羽;好___美姬__;鲰___生

卮___酒;戮___力;有郤___;樊哙___;玉玦___;从___百余骑__

数___目项王;目眦___;狗彘___;啖___肉;按剑而跽___;交戟___

为___击破沛公军;若属皆且为___所虏;客何为___者

3、字形(填空)

Xiǎng___客;食sūn___。玉jué___;联mèi___;jué____择

漏zhī____;è____运。chēn___视;chēn___怪;diān___池

二、课文内容复习

1、结构梳理(填空)

全文以“鸿门宴”为中心事件,以“杀不杀刘邦”为线索,按时间顺序展开故事情节。

全文共有七段,可按照“鸿门宴”的前后过程,分为宴前、宴会上与宴会后三个部分。

第一部分(01—02)宴会前。写刘、项两军驻地、力量对比、事件的___及双方的幕后活动。

第二部分(03—04)宴会上。写鸿门宴上双方的尖锐斗争。这部分是课文的重点,情节的___。

第三部分(05—07)宴会后。写刘邦脱身逃走,张良入谢与刘邦诛杀内奸。这是情节的_____。

2、内容探究

⑴《鸿门宴》是楚汉双方主要人物的一次聚会。这些人物性格特征怎样?作者主要通过什么方法来展现人物性格的?

作者主要通过___手法活灵活现地展现了人物形象。

人物形象

刘邦集团 项羽集团

主帅:刘邦——————————项羽——→[性格急噪与老奸巨猾对比鲜明]

(机智权变,善于用人) [____________]

谋士:张良——————————范增

(老练多谋,沉着冷静) [____________]

部将:樊哙——————————项庄

[_________] (忠为人臣,轻易放弃)

内奸:曹无伤—————————项伯

[_________] (亲自告密,仍被重用)

⑵性格特征对领导人物的成败起决定性的作用。试结合课文分析,参照下面文字,分析司马迁在客观冷静的叙述中对项羽寄寓了什么样的情感,是赞叹、惋惜,抑或兼而有之?

“夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并急,不可胜数。然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分袭天下,而封王侯,政由羽出,号为‘霸王’,位虽不终,近古以来未尝有也。”

“……自矜功伐,奋其斯智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉悟而不自责,过矣。乃引‘天亡我,非用兵之罪也’,岂不谬哉!”

3、语段赏析

阅读下面的文段,完成下列各题

于是张良至军门见樊哙。樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。”哙曰:“此迫矣!臣请入,与之同命。”哙即带剑拥盾入军门。交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地,哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。项王按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙者也。”项王曰:“壮士!——赐之卮酒。”则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:“赐之彘肩。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。项王曰:“壮士!能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭宫室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人。此亡秦之续耳,窃为大王不取也!”项王未有以应,曰:“坐。”樊哙从良坐。

⑴下列句子中加点的词语解释正确的一项是

A.目眦尽裂 目眦:眼睛。

B.沛公之参乘樊哙者也 参乘:古时乘车,坐在车上驾车的人。

C.项王按剑而跽曰:“客何为者?” 跽:挺直上身跪着。

D.哙遂入,披帷西向立 西向:西边。

⑵分别比较下列每组句子中加点词的意思,判断正确的一项是

与、①则与斗卮酒; ②我持……玉斗一双,欲与亚父

为、①窃为大王不取也; ②臣为韩王送沛公

A.两个“与”相同,两个“为”也相同。

B.两个“与”不同,两个“为”也不同。

C.两个“与”相同,两个“为”不相同。

D.两个“与”不相同,两个“为”相同。

⑶与“此亡秦之续耳”句式不相同的一项是

A.此天子气也 B.沛公之骖乘樊哙者也

C.夺项王天下者必沛公也 D.愿伯具言臣之不敢倍德也

⑷下列对文段内容的解说正确的一项是

A.樊哙陈词,把项王看得仅次于怀王,满足了项羽自矜功伐的心理,所以项王屡屡赐酒,还加彘肩。

B.刘邦在危机中“如厕”是借口,实情是急于脱逃。招樊哙出,暗中有所谋算。

C.樊哙闯帐陈词后,项王赐座,表明杀机已经完全消除。

D.樊哙闯帐,“披帷西向立,瞋目视项王”,主要表现樊哙对项王的愤怒、仇恨。

⑸写出下列语句所包含的成语,并解释。

①毫毛不敢有所近。

②劳苦而功高如此。

③今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

⑹直译下面的文言句子

①谁为大王为此计者?

②君安与项伯有故?

③君为我呼入,吾得兄事之。

④不者,若属皆且为所虏。

三、文言知识梳理(填空)

1、通假字

①毋内诸侯,秦地可尽王也。 [“___”通“___”,接纳]

②距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。 [“___”通“___”,把守]

③张良出,要项伯。 [“___”通“___”,邀请]

④愿伯具言臣之不敢倍德也。 [“___”通“___”,背叛]

⑤旦日不可不蚤自来谢项王。 [“___”通“___”,早些时候]

⑥今者有小人之言,令将军与臣有郤。 [“___”通“___”,隔阂]

⑦因击沛公于坐。 [“___”通“___”,座位]

⑧不者,若属皆且为所虏。 [“___”通“___”,如果不这样]

⑨沛公奉卮酒为寿。 [“___”通“___”,两手捧着]

⑩皆为龙虎,成为采。 [“___”通“___”,色彩]

2、古今异义

①沛公居山东时。 [“山东”,今义:山东省。古义:______]

②备他盗之出入与非常也。 [“非常”,今义:副词,很。古义:_____]

③将军战河北。 [“河北”,今义:河北省。古义:______]

④臣战河南。 [“河南”,今义:河南省。古义:______]

⑤沛公奉卮酒为寿,约为婚姻。 [“婚姻”,今义:结婚的事,因结婚而产生的夫妻关系。

古义:儿女亲家;女方之父为婚,男方之父为姻]

⑥而听细说,欲诛有功之臣。 [“细说”,今义:详细说来。古义:_____]

⑦人为刀俎,我为鱼肉。 [“鱼肉”。今义:鱼身上的肉。古义:____]

⑧秦时与臣游。 [“游”,今义:游览,游玩。古义:_____]

3、一词多义

谢、①旦日不可不蚤自来谢项王。 [动词,______]

②哙拜谢,起,立而饮之。 [动词,______]

③乃令张良留谢。 [动词,______]

辞、①臣死且不避,厄酒安足辞! [动词,______]

②今者出,未辞也,为之奈何? [动词,______]

军、①沛公军霸上。 [动词,______]

②为击破沛公军。 [名词,______]

胜、①沛公不胜杯杓。 [动词,______]

②刑人如恐不胜。 [副词,______]

如、①杀人如不能举。 [动词,______]

②固不如也。 [动词,______]

③沛公起如厕。 [动词,______]

举、①杀人如不能举。 [副词,______]

②举所配玉玦以示之者三。 [动词,______]

且、①且为之奈何? [副词,______]

②臣死且不避,厄酒安足辞! [副词,______]

之、①项伯乃夜驰之沛公军。 [动词,______]

②为之奈何? [代词,______]

③愿伯具言臣之不敢倍德也。 [助词,______]

④今者有小人之言。 [助词,______]

去、①相去四十里。 [动词,______]

②脱身独去。 [动词,______]

因、①不如因善遇之。 [动词,______]

②项王即日因留沛公与饮。 [副词,______]

③因击沛公于坐,杀之。 [动词,______]

为、①使子婴为相。 [动词,______]

②旦日飨士卒,为击破沛公军! [介词,______]

③不者,若属皆且为所虏! [介词,______]

④军中无以为乐。 [动词,______]

⑤人为刀俎,我为鱼肉。 [动词,______]

⑥何辞为? [句末语气词]

4、词类活用

⑴名词用如动词

①沛公军霸上。[军,动词,驻军]; ②沛公欲王关中。[王,动词,为王、称王]

③吾得兄事之。[事,动词,伺候]; ④籍吏民。[籍,动词,登记]

⑤范增数目项王。[目,动词,使眼色]; ⑥刑人如恐不胜。[刑,动词,施加刑罚]

⑦道芷阳间行。[道,动词,取道]

⑵形容词用如动词

①素善留侯张良。 [善,动词,______]

⑶意动用法、使动用法

①先破秦入咸阳者王之。 [王,意动,______]

②项伯杀人,臣活之。 [活,使动,______]

③沛公旦日从百余骑来见项王。 [从,使动,______]

④交戟之卫士欲止不内。 [止,使动,______]

⑷名词作状语

①君为我呼入,吾得兄事之。 [兄,_________]

②项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公。 [翼,_______]

③项伯乃夜驰之沛公军。 [夜,在晚上]

④头发上指。 [上,向上]

⑤道芷阳间行(间至军中)。 [间,_________]

5、文言句式

⑴判断句

①此天子气也。 ②楚左尹项伯者,项羽季父也。

③亚父者,范增也。 ④夺项王世界者,必沛公也。

⑤沛公之参乘樊哙者也。

⑵被动句

①珍宝尽有之(被占据); ②若属皆且为所虏 吾属今为之虏。

⑶宾语前置

①客何为者?(何为——为何);②大王来何操?(何操——操何)

③沛公安在?(安在——在安);④籍何以至此?(何以——以何)

⑷介词结构后置

①具告以事;②贪于财货

⑸省略句

①欲呼张良与(省略“之”)俱去。②毋从(省略“之”)俱作古也。

③奉厄酒为(省略“之”)寿。 ④旦日(省略主语“沛公”)不可不蚤自来谢项王。

⑤将军战(省略“于”)河北,臣战(省略“于”)河南。⑥加彘肩(省略“于其”)上。

⑹固定结构

奈何————奈,动词。何,疑问代词。译为“怎样”、“如何”。如“为之奈何?”

孰与————与……相比,谁……?表示比较。如“孰与君少长?”

以是————“……的理由”或“……的方法”。如“以是遣将守关者”“事知以是距子也。”

为……所——被……,表被动。如“若属皆且为所虏”

无以————(无……以……):没有哪样东西拿来……,如“军中无以为乐”

何……为——表反问。为:用在反问句尾的语气词。如“何辞为”

四、练习和作业

1、完成“文言知识梳理”填空

2、见资料

★第四第五课时·高考链接(文言文阅读)

【教学目标】

理解常见文言实词在文中的含义;

理解常见文言虚词在文中的意义和用法。常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

理解与现代汉语不同的句式和用法。不同的句式和用法:判断句、被动句、宾语前置、成分省略和此类活用。

理解并翻译文中的句子。

【重点难点】文言虚词、文言翻译

【教学内容】

●一、阅读下面的文言文,完成01—04题

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若余郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整不武。吾其还也。”亦去之。

《左传·烛之武退秦师》

天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣,烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆背晋亲郑,弃强援、附弱国;弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆之心,讵能若是乎?秦穆之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日利有大于烛之武者,吾知秦穆必翻然从之矣!

吕祖谦《东来左传博议》

01、对下列句子中加点的词语解释,不正确的—项是

A.而又得秦置戍而去,何移之速也 移:改变

B.非利害深中秦穆之心,讵能若是乎 讵:同“拒”,抵抗

C.越国以鄙远 鄙:把……当做边邑

D.阙秦以利晋,唯君图之 图:考虑

02、对烛之武劝说秦伯退兵,分析正确的一组是

①晋国贪得无厌,时时图谋扩张领土。 ②晋国经常背信弃义,不足信赖,秦不应与之共事。

③晋楚两国有相互勾结以排挤秦国之势。 ④秦晋灭郑,有利于晋,不利于秦。

⑤郑国朝秦暮楚必将亡国,只有跟随秦国,郑国才有出路。 ⑥秦郑交好,有利于秦,不利于晋。

A.①③⑤ B.②④⑤ C.①②④ D.②③⑥

03、下列对原材料有关内容的理解,不正确的一项是

A.晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾经对晋国无礼,并且对楚国怀有二心,因此得罪了秦晋二国。

B.秦穆公派杞子、逢孙、杨孙留下来的真正目的伺机偷袭郑国,保卫郑国只是一个借口。

C.上述材料给我们塑造了性格各异的人物形象,如知人善谏的佚之狐、顾全大局的郑伯、清醒理智的晋文公。

D.虽与郑国结盟,但以后若能得到更大的利益,秦穆公一定会见利背盟,这充分反映了“春秋无义战”的历史事实。

04、把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语

①既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

②天下之事以利而合者,亦必以利而离。

③因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整不武。

●二、(2008·江西)阅读下面的文言文,完成05—09题

子产①为政

郑人游于乡校②,以论执政。然明谓子产曰:“毁乡校,何如?”子产曰:“何为?夫人朝夕退而游焉”以议执政之善否。其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之,是吾师也,若之何毁之?我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。岂不遽止?然犹防川:“大决所犯,伤人必多,吾不克救也,不如小决使道,不如吾闻而药之也。”

子皮欲使尹何为邑。子产曰:“少,未知可否。”子皮曰:“愿,吾爱之,不吾叛也。使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。”子产曰:“不可。人之爱人,求利之也。今吾子爱人则以政,犹未能操刀而使割也,其伤实多。子之爱人,伤之而已,其谁敢求爱于子?子有美锦,不使人学制焉。大官、大邑,身之所庇也,而使学者制焉。其为美锦,不亦多乎?侨闻学而后入政,未闻以政学者也。若果行此,必有所害。”

范宣子③为政,诸侯之币重,郑人病之,二月,郑伯如晋,子产寓书于子西,以告宣子,曰:“子为晋国,四邻诸侯,不闻令德,而闻重币,侨也惑之。侨闻君子长国家者,非无贿之意,而无令名之难。夫令名,德之舆也。德,国家之基也。有基无坏,无亦是务乎?有德则乐,乐则能久。”宣子说,乃轻币。

子产使都鄙有章,上下有服,四有封洫④,庐井有伍⑤。大人之忠俭者,从而与之;泰侈者,因而毙之。从政一年,舆人⑥诵之曰:“取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之。孰杀子产,吾其与之!”及三年,又诵之曰:“我有子弟,子产诲之。我有田畴,子产殖之。子产而死,谁其嗣之?”

(选编自《左传》襄公三十一年、二十四年、三十年)

【注】①子产:名侨,字子产,春秋时著名政治家,郑国名相。②乡校:乡间公共场所。③范宣子:春秋时晋国大臣,晋平公时执掌国政。④封劣:田界。⑤伍:五家相保的民户编制。⑥舆人:众人。⑦褚:储藏。

05、对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是

A.吾不克救也 克:能够。

B.郑伯如晋 如:到……去。

C.非无贿之患,而无令名之难 贿:贿赂。

D.子产使都鄙有章,上下有服 鄙:边远的地方。

06、下列句中的“病” 字,与文中“郑人病之”用法相同的一项是

A. 予购三百盆,皆病者,无一完者

B. 君子病无能焉,不病人之不己知也

C. 老臣病足,曾不能疾走

D. 以夭梅病梅为业以求钱也

07、下列八句话编为四组、分别表现子产治国以德,以民为本的一组是

①不闻令德,而闻重币,侨也惑之

②大人之忠俭者,从而与之

③其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之

④是吾师也,若之何毁之

⑤人之爱人,求利之也

⑥德,国家之基也

⑦不如吾闻而药之也

⑧夫令名,德之舆也

A.⑧② B.⑥⑤ C.①③ D.⑦④

08、下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.子产高度重视倾听民众意见,并且把民众的批评指责作为施政的依据。他认为乡校是民众发表意见的重要场所,如果取缔乡校,堵塞言路,一定会对国家造成巨大伤害。

B.子产认为政事是关乎国计民生的大事。他反对子皮任用年轻而又没有从政经验的尹何治理封地,认为如果不经过学习实践就委以重任、一定会造成危害。

C.子产认为治国应该重德轻财,治国以德可以获取美好的名声,从而塑造良好的国家形象,使国家根基稳固,人民快乐安逸。

D.子产是春秋时期郑国的贤相,他具有很强的民本思想,勇于改革,赏罚分明,治国有方,文章最后通过郑国流传的民谣,用对比的手法,对子产给予了高度的赞扬。

09、把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语

①我闻忠善以报怨,不闻作威以防怨。

②吾爱之,不吾叛也。使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。

③子产而死,谁其嗣之?

●三、(2007·广东)阅读下面的文言文,完成10—14题

郭生,邑之东山人。少嗜读,但山村无所就正,年二十余,字画多讹。先是,家中患狐,服食器用,辄多亡失,深患苦之。一夜读,卷置案头,狐涂鸦甚,狼藉不辨行墨。因择其稍洁者辑读之,仅得六七十首,心恚愤而无如何。又积窗课二十余篇,待质名流。晨起,见翻摊案上,墨汁浓泚殆尽。恨甚。

会王生者,以故至山,素与郭善,登门造访。见污本,问之。郭具言所苦,且出残课示王。王谛玩之,其所涂留,似有春秋。又复视涴①卷,类冗杂可删。讶曰:“狐似有意。不惟勿患,当即以为师。”过数月,回视旧作,顿觉所涂良确。于是改作两题,置案上,以观其异。比晓,又涂之。积年余,不复涂,但以浓墨洒作巨点,淋漓满纸。郭异之,持以白王。王阅之曰:“狐真尔师也,佳幅可售矣。”是岁,果入邑库。郭以是德狐,恒置鸡黍,备狐啖饮。每市房书名稿,不自选择,但决于狐。由是两试俱列前名,入闱中副车。

时叶公文章,风雅绝丽,家弦而户诵之。郭有抄本,爱惜臻至。忽被倾浓墨碗许于上,污荫几无余字,又拟题构作,自觉快意,悉浪涂之:于是渐不信狐。无何,叶公以正文体被收,又稍稍服其先见。然每作一文,经营惨淡,辄被涂污。自以屡拔前茅,心气颇高,以是益疑狐妄,乃录向之洒点烦多者试之,狐又尽泚之。乃笑曰:“是真妄矣!何前是而今非也?”遂不为狐设馔,取读本锁箱簏中。旦见封锢俨然,启视则卷面涂四画,粗于指,第一章画五,二章亦画五,后即无有矣。自是狐竟寂然。后郭一次四等,两次五等,始知其兆已寓意于画也。

异史氏曰满招损谦受益天道也名小立遂自以为是执叶公之余习狃②而不变势不至大败涂地不止也满之为害如是夫。 (选自《聊斋志异·郭生》,有改动)

注:①沈:弄脏。②狃:因袭。

10、对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.又积窗课二十余篇,待质名流。[质:询问] B.素与郭善,登门造访。[善:友好]

C.王谛玩之,其所涂留,似有春秋。[玩:玩味] D.乃录向之洒点烦多者试之。[录:记载]

11、下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是

A.而:①心恚愤而无如何;②何前是而今非也

B.以:①会王生者,以故至山;②以是益疑狐妄

C.所:①郭具言所苦;②其所涂留,似有春秋

D.于:①不自选择,但决于狐;②始知其兆已寓意于画也

12、下列选项中不属于表现郭生虚心和骄傲态度的一组是

A.又积窗课二十余篇,待质名流 // 自以屡拔前茅,心气颇高

B.又复视浣卷,类冗杂可删 // 于是渐不信孤

C.回视旧作,顿觉所涂良确 // 是真妄矣!何前是而今非也

D.每市房书名稿,不自选择,但决于狐 // 遂不为狐设馔,取读本锁箱簏中

13、下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.郭生家中经常闹狐患,丢失了许多东西,不少习作也被弄得污浊不堪,难以阅读,因此他非常怨恨狐狸。

B.老友王生前来拜访,郭生向他倾诉了自己的烦恼。王生觉得狐狸不仅无恶意,而且还可以当郭生的老师。

C.叶公名气很大,郭生珍藏了他的文章抄本,但狐狸却在抄本上泼墨,郭生便明白了叶公的文章并不出色。

D.郭生屡拔前茅之后,狐狸还是涂抹他的文章。郭生很不以为然,就不再为狐狸设馔,并将读本锁在箱子里。

14、断句和翻译

⑴用“/”给文言文阅读材料的最后一个自然段断句。

异史氏曰满招损谦受益天道也名小立遂自以为是执叶公之余习狃②而不变势不至大败涂地不止也满之为害如是夫

⑵翻译下面的句子

①但以浓墨洒作巨点,淋漓满纸。郭异之,持以白王。

②郭以是德狐,恒置鸡黍,备狐啖饮。

古代记叙散文

单元梳理

本单元三篇课文都是古代记叙散文,或记政治外交上的风云变幻,或记卓异人物的嘉言懿行。

●《烛之武退秦师》选自编年体史书《左传》,它的叙事艺术和记言艺术具有很高的文学价值。烛之武善于使用矛盾,分化瓦解敌人,说辞悠扬多姿,谨严而周到,从而只身说退秦师,维护了国家的安全。

●《荆轲刺秦王》选自国别体史书《战国策》,它成功地塑造了一个重义轻生、沉着大胆、机智刚毅、抵抗强暴的侠义形象。自刎报国、易水送别、献图行刺等情节,出人意表,慷慨悲壮。文中的形态描写和细节描写生动传神。

●《鸿门宴》选自记传体史书《史记》,它的故事情节跌宕起伏,扣人心弦。通过人物间的矛盾和斗争以及人物个性化的语言、举措、情态等刻画了人物的性格,同时,巧妙地运用了对照伎俩,将项羽、刘邦两位好汉人物写得如闻其声,如见其人。

学习古代记叙散文,要正视反复朗读以培养语感,从而增进对课文的理解。要学习运用提纲钩玄的阅读方法,学会捉住枢纽词语,理清文章的叙事脉络,理解和概括文章的思惟内容。要赓续积累文言实词、虚词的用法和含义,把握一些常见文言句式的特点和用法,体味它的规律性和无邪性,从而获得阅读浅易文言文的能力。

★第一课时·复习《烛之武退秦师》

【教学目标】

1、了解《左传》这部编年体史书的基本情况及其在文学史上的地位。

2、理解把握文中的文言实词和虚词的意义及用法、掌握文言句式。

3、熟读成诵,在理解课文内容的基础上赏识人物形象及写作技巧。

【重点难点】文言知识梳理

【教学内容】

一、课前检测

1、文学知识填空

①《左传》是我国第一部叙事详细的___体历史著作,相传为春秋末期鲁国史官____所作。

②《左传》和《公羊传》《谷梁传》称为“______”。

③春秋时期有__、__、__、__、__五等爵位。

2、字音(给加点的字注音)

氾___南;佚___之狐;夜缒___而出;共___其乏困;

阙___秦;杞___子;逢___孙;不知___

3、字形(填空)

①bì、___帚自珍;遮___;___端;

②xía、___瑜互见;自顾不___;___迩闻名

二、课文内容复习

1、结构梳理

课文按故事情节的发展分为四段(填空)

第01段:________;

第02段:________;

第03段:________;

第04段:________。

2、内容探究

⑴郑伯说服烛之武使秦和烛之武说服秦伯退兵有何异同?

同:___________

异:郑伯:________;烛之武:_________

⑵晋文公最终以“不仁”“不知”“不武”三条缘由退兵,你如何看待晋文公的退兵?

⑶烛之武是本文的中心人物,请用简练的语言加以评价。

3、语段赏析

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。

本段的重点在“说”,说辞虽仅百余字,却悠扬弯曲勉强,开阖跌荡,步步进逼,层层深入。烛之武是怎样说服秦伯退兵的?

本段的中心是烛之武说秦君,说辞仅125个字,却不卑不亢,既不刺激对方,又不失本国庄严地道出了秦、晋联盟的虚伪,亡郑对秦的不利,晋国的贪得无厌和背信弃义,悠扬弯曲勉强,面面俱到,步步深入主题,句句打动对方,不愧是一段十分优美的外交辞令。

①“_____,________。”坦言知亡,避其锐气。

②“若亡郑而有益于君”至“君之薄也。”指出________________。

③“若舍郑以为东道主”至“君亦无所害。”说明_______________。

④“且君尝为晋君赐矣”至“君之所知也。”说明_______________。

⑤“夫晋,何厌之有?”至“唯君图之。”指出________________。

三、文言知识归类(填空)

1、通假字

①今老矣,无能为也已。 [“___”通“___”,了]

②行李之往来,共其乏困。 [“___”通“___”,供应、供给]

③夫晋,何厌之有。 [“___“通“___”,满足]

④秦伯说,与郑人盟。 [“___”通“___”,喜悦。读yuè]

⑤失其所与,不知。 [“___”通“___”,明智,智慧。读zhì]

⑥若不阙秦,将焉取之。 [“阙”通“缺”,侵损,削减]

2、古今异义

①且贰于楚也。 [“贰”,今义:数词,“二”的大写。古义:________]

②若舍郑以为东道主。 [“以为”,今义:认为。古义:______________]

[“东道主”,今义:泛指设宴请客的人。古义:_______]

③行李之往来。 [“行李”,今义:外去携带的物品。古义:_________]

④微夫人之力不及此。 [“夫人”,今义:尊称人的妻子。古义:__________]

⑤亦去之。 [“去”,今义:从此地到别处去。古义:__________]

3、词类活用

①烛之武退秦师。 [退,___用法,________]

②晋军函陵,秦军汜南。 [军,__词用作__词,_____]

③夜缒而出。 [夜,__词用作__语,_____]

④若亡郑而有益于君。 [亡,___用法,________]

⑤越国以鄙远。 [鄙,名词的__用法,______]

[远,___词用作__词,____]

⑥共其乏困。 [乏困,___词用作__词,___]

⑦既东封郑。 [东,__词用作__语,_____]

[封,名词的___用法,_____]

⑧若不阙秦。 [阙,动词的___用法,_____]

⑨阙秦以利晋。 [利,名词的___用法,_____]

⑩因人之力而敝之,不仁。 [敝,___词用作__词,____]

4、一词多义(实词和虚词)

封、①既东封郑。 [封,动词,________]

②肆其西封。 [封,名词,________]

之、①唯君图之。 [之,代词,指_______]

②子犯请击之。 [之,代词,代_______]

③微夫人之力不及此。 [之,助词,“的”]

④臣之壮也。 [之,用在___之间,取消句子的独立性]

其、①君知其难也。 [其,代词,________]

②吾其还也。 [其,语气副词,表____语气]

③以其无礼于晋。 [其,代词,代_______]

以、①以其无礼于晋。 [以,连词,________]

②敢以烦执事。 [以,介词,________]

③以乱易整。 [以,介词,________]

④越国以鄙远。 [以,连词,表顺承]

而、①今急而求子。 [而,连词,表顺承]

②夜缒而出。 [而,连词,表_______]

③若亡郑而有益于君。 [而,连词,表师承]

④朝济而夕设版焉。 [而,连词,表_______]

焉、①子亦有不利焉。 [焉,语气词,表陈述]

②焉用亡郑以陪邻? [疑问副词,________]

③若不阙秦,将焉取之。 [疑问代词,________]

5、文言句式

⑴、判断句

①是寡人之过也。 [“……也”表示判定]

②因人之力而敝之,不仁。[否定判定]

⑵、宾语前置句

①夫晋,何厌之有? [“有”的宾语“何厌”前置,“之”作为标志。翻译时要调整为“有何厌”]

⑶、状语后置

①以其无礼于晋。 [介宾短语“于晋”作状语,后置,翻译时要调整为“于晋无礼”]

⑷省略句

①晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。 [省略介词“于”]

②(烛之武)辞曰:“臣之壮也……” [省略主语“烛之武”]

③若舍郑以(之)为东道主。 [省略介词“以”的宾语“之”]

四、练习和作业

1、完成“文言知识归类”填空

2、翻译下面句子

①今急而求子,是寡人之过也。

②因人之力而敝之,不仁。

3、见资料

★第二课时·复习《荆轲刺秦王》

【教学目标】

1、从人物的对话、动作、神态描写中,分析首要人物。

2、理解把握文中的文言实词和虚词的意义及用法、掌握文言句式。

3、熟悉课文内容,学习用历史唯物主义的观点正确评价历史人物和历史事件。

【重点难点】文言知识梳理

【教学内容】

一、课前检测

1、文学知识填空

《战国策》是战国末年和秦汉间人编辑的一部主要的历史著作,是古代___体史料汇编。西汉成帝时,经过汉代___整理编辑,始定名为《战国策》。全书共33篇,依次是:西周1篇,东周1篇,秦5篇,齐6篇,楚4篇,赵4篇,魏4篇,韩3篇,燕3篇,宋、卫合1篇,中山1篇,约12万字。上接春秋,下至秦并六国,记事245年(前452—前216)。

《战国策》的内容,首要记载战国时期各国谋臣策士游说诸侯或进行谋议论辩时的政治主张和纵横捭阖、尔虞我诈的故事,也记述了一些义士豪侠不畏强暴、勇于斗争的行为。

《战国策》长于议论和叙事,文笔流畅,生动活泼,在我国散文史上具有主要的地位。

2、字音

⑴、给加点的字注音

燕___国;樊於__期__;夏无且__;揕___胸;切齿拊___心;戮__没

骨髓___;偏袒___;盛___水;淬___火;濡__缕__;忤___视;

瞋___目;变徵___;厚遗___;被八创____;卒___起;陛___下

⑵、多音字辨析

冠:①(guān)冠冕堂皇;②(guàn)冠军

创:①(chuāng)创伤; ②(chuàng)创造

盛:①(chéng)盛器; ②(shèng)盛世

提:①(dī)提防; ②(tí)耳提面命

⑶、形似字

①淬(cuì):淬火。

猝(cù)然:遽然,如“仓猝”(仓促)。

卒(zú):士卒;完毕,如“卒业”。

②揕(zhè):刺,如“揕杀”

堪(kān):能忍受,如“尴尬”。

勘(kān):①校订,核对,如“勘误”;②实地查看,“勘探”。

斟(zhēn):往杯子或碗里倒(酒、茶),如“自斟自饮”。

③陵(líng):侮辱,侵犯,如“陵压”。

凌(líng):侵犯,侮辱,如“欺凌”。

3、字形(填空)

屠lù___;chuō___穿;chēn___目;chēn___怪;tǎn___护;tǎn___诚

wǔ___逆;wǔ___然;wǔ____作;cuì___火; 仓cù___;纯cuì___

二、课文内容复习

1、结构梳理(填空)

全文梗概:秦国破赵——燕国危难——刺秦预备——易水死别——秦廷行刺——行刺失败

课文按故事情节的发展分为四部分:

①开端(“秦将王翦破赵”——“愿足下更虑之”):________。

②发展(“荆轲知太子不忍”——“终已不顾”):_________。

③高潮(“既至秦”——“必得约契以报太子也”):________。

④结局(末段):_______________________。

2、内容探究

⑴本文成功地塑造了荆轲的形象。对荆轲其人,历来仁者见仁,智者见智。你认为荆轲是如何一小我?速读课文,根据课文畅谈你的看法。(可从思想、性格、才能、精神方面分析)

⑵我们应该如何认识荆轲刺秦王的行为?

⑶分析鉴赏刺秦场面的写作方法。

3、语段赏析

⑴秦将破赵,虏赵王,尽收其地,进兵北略地,至燕南界。

(领会文中连用“破”“虏”“收”“进”“略”“至”六个动词的作用)

⑵太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水上,既祖,取道。高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕零。又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

作者是如何描写易水死别这一场面的?

三、文言知识归类(填空)

1、几个重要字词

①进兵北珞地。 [略,______]

②微太子言,臣愿得谒之。 [微,______]

③秦王购之金千斤。 [购,______]

④秦之遇将军,可谓深矣。 [遇,______;深,______]

⑤持千金之资币物。 [币,______]

⑥比诸侯之列。 [比,______]

⑦诚能得樊将军首。 [诚,______]

⑧唯大王命之。 [唯,______]

⑨轲既取图奉之,发图。 [发,______]

⑩图穷匕见。 [图穷匕见:比喻__________________]

2、通假字

①秦王必说见臣 [“___”通“___”,喜悦,喜欢]

②日以尽矣。 [“___”通“___”,已经]

③今日往而不反者。 [“___”通“___”,回来]

④请辞决矣。 [“___”通“___”,离别,辞别]

⑤荆轲奉樊於期头函。 [“___”同“___”,两手捧着]

⑥秦武阳色变振恐。(燕王诚振怖大王之威) [“___”通“___”,害怕]

⑦图穷而匕见。 [“___”通“___”,出现,显示出来]

⑧秦王还柱而走。 [“___”通“___”,绕]

⑨卒起不意,尽失其度。(卒惶急不知所为)[“___”通“___”,遽然]

⑩使药工淬之。 [“___”通“___”,烧刃使红,渍于水中]

而燕国见陵之耻除矣。 [“___”通“___”,凌辱]

3、古今异义

①樊将军以穷困来归丹。 [“穷困”,今义:贫穷。古义:________]

②而伤长者之意。 [长者,今义:年长的人。古义:_______]

③樊将军仰天叹息流涕曰。 [“涕”,今义:鼻涕。古义:_________]

④今有一言,可以解燕国之患。 [可以,今义:表示许可。古义:_______]

⑤樊於期偏袒扼腕而进曰。 [“偏袒”,今义:袒护两边中的某一方。古义:______]

⑥于是太子预求天下之利匕首。 [于是,今义:表顺接关系或另提一事。古义:______]

⑦愿大王少假借之。 [假借,今义:利用某种名义力量来达到目的。古义:_____]

⑧诸郎中执兵,皆阵殿下。 [“郎中”, 今义:中医大夫。古义:__________]

4、词类活用

⑴名词用作状语

①进兵北略地。[北,向北] ②秦兵旦暮渡易水。[旦暮,早晚间]

③乃遂收盛樊於期之首,函封之。[函,用匣子] ④发尽上指冠。[上,向上]

⑵名词用作动词

①樊於期乃前曰。(荆轲顾笑武阳,前为谢曰) [前,走上前]

②皆白衣冠以送之。[衣冠:穿上衣,戴上帽] ③乃朝服,设九宾。[朝服,穿上上朝的礼服]

④至易水上,既祖,取道。 [祖,_________________]

⑶形容词用作名词

①其人居远未来。 [远,________]

⑷形容词用作动词

①则秦未可亲也。 [亲,________]

②荆轲废,乃引其匕首提秦王。 [废,________]

⑸形容词用作意动词

①顷之未发,太子迟之。 [迟,___________]

②群臣怪之。 [怪:___________]

5、一词多义

奉、①轲既取图奉之。 [奉,动词,______]

②荆轲奉樊於期头函。 [奉,动词,通“___”,_____]

兵、①诸郎中执兵。 [兵,名词,______]

②不及召下兵。 [兵,名词,______]

③秦兵旦暮渡易水。 [兵,名词,______]

顾、①荆轲顾笑武阳。 [顾,动词,______]

②顾计不知所出耳! [顾,副词,______]

③荆轲遂就车而去,终已不顾。 [顾,动词,______]

④人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉。[顾,副词,______]

⑤(先帝)三顾臣于草庐之中。 [顾,动词,______]

请、①太子丹恐惊,乃请荆卿曰。 [请,动词,______]

②丹请先遣秦武阳。 [请,动词,______]

愿、①微太子言,臣愿得谒之。 [愿,动词,______]

②愿足下更虑之! [愿,动词,______]

③果不如先愿,又非君所详。 [愿,名词,______]

为、①父母宗族,皆为戮没。 [为,介词,______]

②为之奈何? [为,介词,______]

③乃为装遣荆轲。 [为,动词,______]

④为变徵之声。 [为,动词,______]

⑤(轲)又前而为歌曰。 [为,动词,______]

⑥嘉为先言于秦王曰。 [为,介词,______]

⑦愿举国为内臣。 [为,动词,______]

见、①秦王必说见臣。 [见,动词,______]

②北蛮夷之鄙人,未尝见天子。 [见,动词,______]

③乃遂私见樊於期。 [见,动词,______]

④而燕国见陵之耻除矣。 [见,介词,______]

⑤见燕使者咸阳宫。 [见,动词,______]

引、①君子引而不发,跃如也。 [引,动词,______]

②秦王惊,自引而起。 [引,动词,______]

③乃引其匕首提秦王。 [引,动词,______]

6、文言句式

⑴判断句

①事以是不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。 [“……者……也”表判断]

⑵被动句

①爸爸妈妈宗族,皆为戮没。 [“为”表被动]

②而燕国见陵之耻除矣。 [“见”表被动]

⑶倒装句

①燕王拜送于庭。 [“于”表示状语后置)

②太子及宾客知其事者。 [定语后置。用“者”字煞尾,组成“中心词+定语+者”的格式]

③群臣侍殿上者,不得持尺兵。 [定语后置]

⑷省略句

①嘉为先言于秦王曰。 [介词“为”后省去了代词宾语“之”]

②使毕使于前。 [第一个“使”后省去了宾语“之”]

四、练习和作业

1、完成“文言知识归类”填空

2、翻译下面句子

①今行而无信,则秦未可亲也。

②于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

3、见资料

★第三课时·复习《鸿门宴》

【教学目标】

1、复习课文内容,加深理解,培养多方位深入分析问题的能力。

2、学习作者把人物放在激烈的矛盾斗争中,通过人物的语言、举措展示人物个性特征的写作方法。

3、把握本课出现的词类活用、一词多义、通假字、古今异义字、特殊句式等。

【重点难点】文言知识归类

【教学内容】

一、课前检测

1、文学知识填空

《史记》又称为《太史公书》,是我国第一部___体通史,对后世史学影响深远,记载了从传说中的黄帝到汉武帝长达3000年的历史。

全书共130篇,包括本纪(帝王传记)__篇,世家(记诸侯本系)__篇,列传(序列人臣事迹)__篇,表(大事年表、人物年表)__篇,书(记经济、天文、历法、礼乐等方面的情况)__篇,共526500字。

《史记》对历史人物的叙述,语言生动,形象鲜明,既有高度的思想性,又有动人的艺术魅力。它不仅是一部相当完整的古代史书,同时又是我国古代史传文学最高成就的代表作品。鲁迅先生曾誉它为“________,________”

2、字音(给加点的字注音)

王___关中;飨___士卒;说___项羽;好___美姬__;鲰___生

卮___酒;戮___力;有郤___;樊哙___;玉玦___;从___百余骑__

数___目项王;目眦___;狗彘___;啖___肉;按剑而跽___;交戟___

为___击破沛公军;若属皆且为___所虏;客何为___者

3、字形(填空)

Xiǎng___客;食sūn___。玉jué___;联mèi___;jué____择

漏zhī____;è____运。chēn___视;chēn___怪;diān___池

二、课文内容复习

1、结构梳理(填空)

全文以“鸿门宴”为中心事件,以“杀不杀刘邦”为线索,按时间顺序展开故事情节。

全文共有七段,可按照“鸿门宴”的前后过程,分为宴前、宴会上与宴会后三个部分。

第一部分(01—02)宴会前。写刘、项两军驻地、力量对比、事件的___及双方的幕后活动。

第二部分(03—04)宴会上。写鸿门宴上双方的尖锐斗争。这部分是课文的重点,情节的___。

第三部分(05—07)宴会后。写刘邦脱身逃走,张良入谢与刘邦诛杀内奸。这是情节的_____。

2、内容探究

⑴《鸿门宴》是楚汉双方主要人物的一次聚会。这些人物性格特征怎样?作者主要通过什么方法来展现人物性格的?

作者主要通过___手法活灵活现地展现了人物形象。

人物形象

刘邦集团 项羽集团

主帅:刘邦——————————项羽——→[性格急噪与老奸巨猾对比鲜明]

(机智权变,善于用人) [____________]

谋士:张良——————————范增

(老练多谋,沉着冷静) [____________]

部将:樊哙——————————项庄

[_________] (忠为人臣,轻易放弃)

内奸:曹无伤—————————项伯

[_________] (亲自告密,仍被重用)

⑵性格特征对领导人物的成败起决定性的作用。试结合课文分析,参照下面文字,分析司马迁在客观冷静的叙述中对项羽寄寓了什么样的情感,是赞叹、惋惜,抑或兼而有之?

“夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并急,不可胜数。然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分袭天下,而封王侯,政由羽出,号为‘霸王’,位虽不终,近古以来未尝有也。”

“……自矜功伐,奋其斯智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉悟而不自责,过矣。乃引‘天亡我,非用兵之罪也’,岂不谬哉!”

3、语段赏析

阅读下面的文段,完成下列各题

于是张良至军门见樊哙。樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。”哙曰:“此迫矣!臣请入,与之同命。”哙即带剑拥盾入军门。交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地,哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。项王按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙者也。”项王曰:“壮士!——赐之卮酒。”则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:“赐之彘肩。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。项王曰:“壮士!能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭宫室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人。此亡秦之续耳,窃为大王不取也!”项王未有以应,曰:“坐。”樊哙从良坐。

⑴下列句子中加点的词语解释正确的一项是

A.目眦尽裂 目眦:眼睛。

B.沛公之参乘樊哙者也 参乘:古时乘车,坐在车上驾车的人。

C.项王按剑而跽曰:“客何为者?” 跽:挺直上身跪着。

D.哙遂入,披帷西向立 西向:西边。

⑵分别比较下列每组句子中加点词的意思,判断正确的一项是

与、①则与斗卮酒; ②我持……玉斗一双,欲与亚父

为、①窃为大王不取也; ②臣为韩王送沛公

A.两个“与”相同,两个“为”也相同。

B.两个“与”不同,两个“为”也不同。

C.两个“与”相同,两个“为”不相同。

D.两个“与”不相同,两个“为”相同。

⑶与“此亡秦之续耳”句式不相同的一项是

A.此天子气也 B.沛公之骖乘樊哙者也

C.夺项王天下者必沛公也 D.愿伯具言臣之不敢倍德也

⑷下列对文段内容的解说正确的一项是

A.樊哙陈词,把项王看得仅次于怀王,满足了项羽自矜功伐的心理,所以项王屡屡赐酒,还加彘肩。

B.刘邦在危机中“如厕”是借口,实情是急于脱逃。招樊哙出,暗中有所谋算。

C.樊哙闯帐陈词后,项王赐座,表明杀机已经完全消除。

D.樊哙闯帐,“披帷西向立,瞋目视项王”,主要表现樊哙对项王的愤怒、仇恨。

⑸写出下列语句所包含的成语,并解释。

①毫毛不敢有所近。

②劳苦而功高如此。

③今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

⑹直译下面的文言句子

①谁为大王为此计者?

②君安与项伯有故?

③君为我呼入,吾得兄事之。

④不者,若属皆且为所虏。

三、文言知识梳理(填空)

1、通假字

①毋内诸侯,秦地可尽王也。 [“___”通“___”,接纳]

②距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。 [“___”通“___”,把守]

③张良出,要项伯。 [“___”通“___”,邀请]

④愿伯具言臣之不敢倍德也。 [“___”通“___”,背叛]

⑤旦日不可不蚤自来谢项王。 [“___”通“___”,早些时候]

⑥今者有小人之言,令将军与臣有郤。 [“___”通“___”,隔阂]

⑦因击沛公于坐。 [“___”通“___”,座位]

⑧不者,若属皆且为所虏。 [“___”通“___”,如果不这样]

⑨沛公奉卮酒为寿。 [“___”通“___”,两手捧着]

⑩皆为龙虎,成为采。 [“___”通“___”,色彩]

2、古今异义

①沛公居山东时。 [“山东”,今义:山东省。古义:______]

②备他盗之出入与非常也。 [“非常”,今义:副词,很。古义:_____]

③将军战河北。 [“河北”,今义:河北省。古义:______]

④臣战河南。 [“河南”,今义:河南省。古义:______]

⑤沛公奉卮酒为寿,约为婚姻。 [“婚姻”,今义:结婚的事,因结婚而产生的夫妻关系。

古义:儿女亲家;女方之父为婚,男方之父为姻]

⑥而听细说,欲诛有功之臣。 [“细说”,今义:详细说来。古义:_____]

⑦人为刀俎,我为鱼肉。 [“鱼肉”。今义:鱼身上的肉。古义:____]

⑧秦时与臣游。 [“游”,今义:游览,游玩。古义:_____]

3、一词多义

谢、①旦日不可不蚤自来谢项王。 [动词,______]

②哙拜谢,起,立而饮之。 [动词,______]

③乃令张良留谢。 [动词,______]

辞、①臣死且不避,厄酒安足辞! [动词,______]

②今者出,未辞也,为之奈何? [动词,______]

军、①沛公军霸上。 [动词,______]

②为击破沛公军。 [名词,______]

胜、①沛公不胜杯杓。 [动词,______]

②刑人如恐不胜。 [副词,______]

如、①杀人如不能举。 [动词,______]

②固不如也。 [动词,______]

③沛公起如厕。 [动词,______]

举、①杀人如不能举。 [副词,______]

②举所配玉玦以示之者三。 [动词,______]

且、①且为之奈何? [副词,______]

②臣死且不避,厄酒安足辞! [副词,______]

之、①项伯乃夜驰之沛公军。 [动词,______]

②为之奈何? [代词,______]

③愿伯具言臣之不敢倍德也。 [助词,______]

④今者有小人之言。 [助词,______]

去、①相去四十里。 [动词,______]

②脱身独去。 [动词,______]

因、①不如因善遇之。 [动词,______]

②项王即日因留沛公与饮。 [副词,______]

③因击沛公于坐,杀之。 [动词,______]

为、①使子婴为相。 [动词,______]

②旦日飨士卒,为击破沛公军! [介词,______]

③不者,若属皆且为所虏! [介词,______]

④军中无以为乐。 [动词,______]

⑤人为刀俎,我为鱼肉。 [动词,______]

⑥何辞为? [句末语气词]

4、词类活用

⑴名词用如动词

①沛公军霸上。[军,动词,驻军]; ②沛公欲王关中。[王,动词,为王、称王]

③吾得兄事之。[事,动词,伺候]; ④籍吏民。[籍,动词,登记]

⑤范增数目项王。[目,动词,使眼色]; ⑥刑人如恐不胜。[刑,动词,施加刑罚]

⑦道芷阳间行。[道,动词,取道]

⑵形容词用如动词

①素善留侯张良。 [善,动词,______]

⑶意动用法、使动用法

①先破秦入咸阳者王之。 [王,意动,______]

②项伯杀人,臣活之。 [活,使动,______]

③沛公旦日从百余骑来见项王。 [从,使动,______]

④交戟之卫士欲止不内。 [止,使动,______]

⑷名词作状语

①君为我呼入,吾得兄事之。 [兄,_________]

②项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公。 [翼,_______]

③项伯乃夜驰之沛公军。 [夜,在晚上]

④头发上指。 [上,向上]

⑤道芷阳间行(间至军中)。 [间,_________]

5、文言句式

⑴判断句

①此天子气也。 ②楚左尹项伯者,项羽季父也。

③亚父者,范增也。 ④夺项王世界者,必沛公也。

⑤沛公之参乘樊哙者也。

⑵被动句

①珍宝尽有之(被占据); ②若属皆且为所虏 吾属今为之虏。

⑶宾语前置

①客何为者?(何为——为何);②大王来何操?(何操——操何)

③沛公安在?(安在——在安);④籍何以至此?(何以——以何)

⑷介词结构后置

①具告以事;②贪于财货

⑸省略句

①欲呼张良与(省略“之”)俱去。②毋从(省略“之”)俱作古也。

③奉厄酒为(省略“之”)寿。 ④旦日(省略主语“沛公”)不可不蚤自来谢项王。

⑤将军战(省略“于”)河北,臣战(省略“于”)河南。⑥加彘肩(省略“于其”)上。

⑹固定结构

奈何————奈,动词。何,疑问代词。译为“怎样”、“如何”。如“为之奈何?”

孰与————与……相比,谁……?表示比较。如“孰与君少长?”

以是————“……的理由”或“……的方法”。如“以是遣将守关者”“事知以是距子也。”

为……所——被……,表被动。如“若属皆且为所虏”

无以————(无……以……):没有哪样东西拿来……,如“军中无以为乐”

何……为——表反问。为:用在反问句尾的语气词。如“何辞为”

四、练习和作业

1、完成“文言知识梳理”填空

2、见资料

★第四第五课时·高考链接(文言文阅读)

【教学目标】

理解常见文言实词在文中的含义;

理解常见文言虚词在文中的意义和用法。常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

理解与现代汉语不同的句式和用法。不同的句式和用法:判断句、被动句、宾语前置、成分省略和此类活用。

理解并翻译文中的句子。

【重点难点】文言虚词、文言翻译

【教学内容】

●一、阅读下面的文言文,完成01—04题

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

夜缒而出。见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若余郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣;许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整不武。吾其还也。”亦去之。

《左传·烛之武退秦师》

天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣,烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆背晋亲郑,弃强援、附弱国;弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆之心,讵能若是乎?秦穆之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎?他日利有大于烛之武者,吾知秦穆必翻然从之矣!

吕祖谦《东来左传博议》

01、对下列句子中加点的词语解释,不正确的—项是

A.而又得秦置戍而去,何移之速也 移:改变

B.非利害深中秦穆之心,讵能若是乎 讵:同“拒”,抵抗

C.越国以鄙远 鄙:把……当做边邑

D.阙秦以利晋,唯君图之 图:考虑

02、对烛之武劝说秦伯退兵,分析正确的一组是

①晋国贪得无厌,时时图谋扩张领土。 ②晋国经常背信弃义,不足信赖,秦不应与之共事。

③晋楚两国有相互勾结以排挤秦国之势。 ④秦晋灭郑,有利于晋,不利于秦。

⑤郑国朝秦暮楚必将亡国,只有跟随秦国,郑国才有出路。 ⑥秦郑交好,有利于秦,不利于晋。

A.①③⑤ B.②④⑤ C.①②④ D.②③⑥

03、下列对原材料有关内容的理解,不正确的一项是

A.晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾经对晋国无礼,并且对楚国怀有二心,因此得罪了秦晋二国。

B.秦穆公派杞子、逢孙、杨孙留下来的真正目的伺机偷袭郑国,保卫郑国只是一个借口。

C.上述材料给我们塑造了性格各异的人物形象,如知人善谏的佚之狐、顾全大局的郑伯、清醒理智的晋文公。

D.虽与郑国结盟,但以后若能得到更大的利益,秦穆公一定会见利背盟,这充分反映了“春秋无义战”的历史事实。

04、把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语

①既东封郑、又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

②天下之事以利而合者,亦必以利而离。

③因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整不武。

●二、(2008·江西)阅读下面的文言文,完成05—09题

子产①为政

郑人游于乡校②,以论执政。然明谓子产曰:“毁乡校,何如?”子产曰:“何为?夫人朝夕退而游焉”以议执政之善否。其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之,是吾师也,若之何毁之?我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。岂不遽止?然犹防川:“大决所犯,伤人必多,吾不克救也,不如小决使道,不如吾闻而药之也。”

子皮欲使尹何为邑。子产曰:“少,未知可否。”子皮曰:“愿,吾爱之,不吾叛也。使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。”子产曰:“不可。人之爱人,求利之也。今吾子爱人则以政,犹未能操刀而使割也,其伤实多。子之爱人,伤之而已,其谁敢求爱于子?子有美锦,不使人学制焉。大官、大邑,身之所庇也,而使学者制焉。其为美锦,不亦多乎?侨闻学而后入政,未闻以政学者也。若果行此,必有所害。”

范宣子③为政,诸侯之币重,郑人病之,二月,郑伯如晋,子产寓书于子西,以告宣子,曰:“子为晋国,四邻诸侯,不闻令德,而闻重币,侨也惑之。侨闻君子长国家者,非无贿之意,而无令名之难。夫令名,德之舆也。德,国家之基也。有基无坏,无亦是务乎?有德则乐,乐则能久。”宣子说,乃轻币。

子产使都鄙有章,上下有服,四有封洫④,庐井有伍⑤。大人之忠俭者,从而与之;泰侈者,因而毙之。从政一年,舆人⑥诵之曰:“取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之。孰杀子产,吾其与之!”及三年,又诵之曰:“我有子弟,子产诲之。我有田畴,子产殖之。子产而死,谁其嗣之?”

(选编自《左传》襄公三十一年、二十四年、三十年)

【注】①子产:名侨,字子产,春秋时著名政治家,郑国名相。②乡校:乡间公共场所。③范宣子:春秋时晋国大臣,晋平公时执掌国政。④封劣:田界。⑤伍:五家相保的民户编制。⑥舆人:众人。⑦褚:储藏。

05、对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是

A.吾不克救也 克:能够。

B.郑伯如晋 如:到……去。

C.非无贿之患,而无令名之难 贿:贿赂。

D.子产使都鄙有章,上下有服 鄙:边远的地方。

06、下列句中的“病” 字,与文中“郑人病之”用法相同的一项是

A. 予购三百盆,皆病者,无一完者

B. 君子病无能焉,不病人之不己知也

C. 老臣病足,曾不能疾走

D. 以夭梅病梅为业以求钱也

07、下列八句话编为四组、分别表现子产治国以德,以民为本的一组是

①不闻令德,而闻重币,侨也惑之

②大人之忠俭者,从而与之

③其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之

④是吾师也,若之何毁之

⑤人之爱人,求利之也

⑥德,国家之基也

⑦不如吾闻而药之也

⑧夫令名,德之舆也

A.⑧② B.⑥⑤ C.①③ D.⑦④

08、下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.子产高度重视倾听民众意见,并且把民众的批评指责作为施政的依据。他认为乡校是民众发表意见的重要场所,如果取缔乡校,堵塞言路,一定会对国家造成巨大伤害。

B.子产认为政事是关乎国计民生的大事。他反对子皮任用年轻而又没有从政经验的尹何治理封地,认为如果不经过学习实践就委以重任、一定会造成危害。

C.子产认为治国应该重德轻财,治国以德可以获取美好的名声,从而塑造良好的国家形象,使国家根基稳固,人民快乐安逸。

D.子产是春秋时期郑国的贤相,他具有很强的民本思想,勇于改革,赏罚分明,治国有方,文章最后通过郑国流传的民谣,用对比的手法,对子产给予了高度的赞扬。

09、把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语

①我闻忠善以报怨,不闻作威以防怨。

②吾爱之,不吾叛也。使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。

③子产而死,谁其嗣之?

●三、(2007·广东)阅读下面的文言文,完成10—14题

郭生,邑之东山人。少嗜读,但山村无所就正,年二十余,字画多讹。先是,家中患狐,服食器用,辄多亡失,深患苦之。一夜读,卷置案头,狐涂鸦甚,狼藉不辨行墨。因择其稍洁者辑读之,仅得六七十首,心恚愤而无如何。又积窗课二十余篇,待质名流。晨起,见翻摊案上,墨汁浓泚殆尽。恨甚。

会王生者,以故至山,素与郭善,登门造访。见污本,问之。郭具言所苦,且出残课示王。王谛玩之,其所涂留,似有春秋。又复视涴①卷,类冗杂可删。讶曰:“狐似有意。不惟勿患,当即以为师。”过数月,回视旧作,顿觉所涂良确。于是改作两题,置案上,以观其异。比晓,又涂之。积年余,不复涂,但以浓墨洒作巨点,淋漓满纸。郭异之,持以白王。王阅之曰:“狐真尔师也,佳幅可售矣。”是岁,果入邑库。郭以是德狐,恒置鸡黍,备狐啖饮。每市房书名稿,不自选择,但决于狐。由是两试俱列前名,入闱中副车。

时叶公文章,风雅绝丽,家弦而户诵之。郭有抄本,爱惜臻至。忽被倾浓墨碗许于上,污荫几无余字,又拟题构作,自觉快意,悉浪涂之:于是渐不信狐。无何,叶公以正文体被收,又稍稍服其先见。然每作一文,经营惨淡,辄被涂污。自以屡拔前茅,心气颇高,以是益疑狐妄,乃录向之洒点烦多者试之,狐又尽泚之。乃笑曰:“是真妄矣!何前是而今非也?”遂不为狐设馔,取读本锁箱簏中。旦见封锢俨然,启视则卷面涂四画,粗于指,第一章画五,二章亦画五,后即无有矣。自是狐竟寂然。后郭一次四等,两次五等,始知其兆已寓意于画也。

异史氏曰满招损谦受益天道也名小立遂自以为是执叶公之余习狃②而不变势不至大败涂地不止也满之为害如是夫。 (选自《聊斋志异·郭生》,有改动)

注:①沈:弄脏。②狃:因袭。

10、对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.又积窗课二十余篇,待质名流。[质:询问] B.素与郭善,登门造访。[善:友好]

C.王谛玩之,其所涂留,似有春秋。[玩:玩味] D.乃录向之洒点烦多者试之。[录:记载]

11、下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是

A.而:①心恚愤而无如何;②何前是而今非也

B.以:①会王生者,以故至山;②以是益疑狐妄

C.所:①郭具言所苦;②其所涂留,似有春秋

D.于:①不自选择,但决于狐;②始知其兆已寓意于画也

12、下列选项中不属于表现郭生虚心和骄傲态度的一组是

A.又积窗课二十余篇,待质名流 // 自以屡拔前茅,心气颇高

B.又复视浣卷,类冗杂可删 // 于是渐不信孤

C.回视旧作,顿觉所涂良确 // 是真妄矣!何前是而今非也

D.每市房书名稿,不自选择,但决于狐 // 遂不为狐设馔,取读本锁箱簏中

13、下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.郭生家中经常闹狐患,丢失了许多东西,不少习作也被弄得污浊不堪,难以阅读,因此他非常怨恨狐狸。

B.老友王生前来拜访,郭生向他倾诉了自己的烦恼。王生觉得狐狸不仅无恶意,而且还可以当郭生的老师。

C.叶公名气很大,郭生珍藏了他的文章抄本,但狐狸却在抄本上泼墨,郭生便明白了叶公的文章并不出色。

D.郭生屡拔前茅之后,狐狸还是涂抹他的文章。郭生很不以为然,就不再为狐狸设馔,并将读本锁在箱子里。

14、断句和翻译

⑴用“/”给文言文阅读材料的最后一个自然段断句。

异史氏曰满招损谦受益天道也名小立遂自以为是执叶公之余习狃②而不变势不至大败涂地不止也满之为害如是夫

⑵翻译下面的句子

①但以浓墨洒作巨点,淋漓满纸。郭异之,持以白王。

②郭以是德狐,恒置鸡黍,备狐啖饮。