6. 前赤壁赋 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 6. 前赤壁赋 课件(23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 198.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-27 06:29:47 | ||

图片预览

文档简介

赤壁赋

1.泛舟游赤壁

乐甚——陶醉

2.听客吹洞箫

愀然——伤感

轼去岁作此赋,未尝轻以示人,见着盖一二人而已。钦之有使至,求近文,遂亲书以寄。多难畏事,钦之爱我,必深藏之不出也。

——苏轼《与钦之书》

揭示矛盾,窥视心境

——《赤壁赋》

1.继续学习《赤壁赋》(3、4段),理解“主客问答”的内容,揣摩诗人心境。

2.抓“主客”对话,诵读,品味,总结归纳,师生合作探究,体会作者纠结矛盾的心境。

3.感受文章的哲思之美,体会苏轼由山水之乐到身心之乐的心境变化,领会其豁达的胸襟。

学习目标

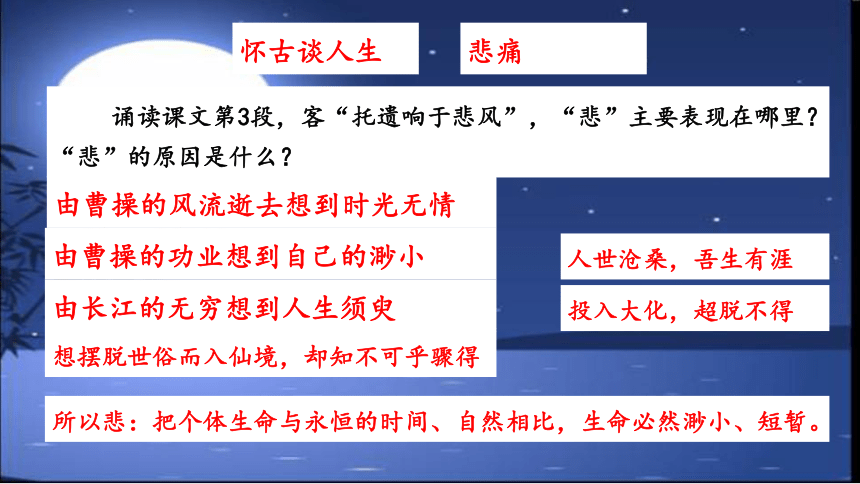

怀古谈人生

诵读课文第3段,客“托遗响于悲风”,“悲”主要表现在哪里?“悲”的原因是什么?

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友糜鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

怀古谈人生

悲痛

诵读课文第3段,客“托遗响于悲风”,“悲”主要表现在哪里?“悲”的原因是什么?

由曹操的风流逝去想到时光无情

由曹操的功业想到自己的渺小

由长江的无穷想到人生须臾

想摆脱世俗而入仙境,却知不可乎骤得

人世沧桑,吾生有涯

投入大化,超脱不得

所以悲:把个体生命与永恒的时间、自然相比,生命必然渺小、短暂。

水月析人生

诵读课文第4段,苏轼对“水、月、天地”的“变与不变”之辨,也是苏轼对人生的一种崭新认识,能说说自己的理解吗?

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

变 不变

水 逝(者如斯 ) 未尝往也

月 盈虚(者如彼) 卒莫消长也

天地 不能以一瞬 无尽

人(我) 不能以一瞬 无尽

结论:水、月、人都是既有变的一面也有不变的一面的。

2.变与不变是相对的,变是微观的,短暂的;不变是宏观的,长远的。

1.从变的角度看,天地时刻在变,人生确实短暂;从不变的角度看,天人同存,物我为一,皆无穷尽。

以景明理

景——————理

物我无尽,又何羡乎

物各有主,无需强求

清风明月,与子共适

人生永恒,不必羡慕(认识上的超越)

不再纠结“取”与“不取”,而是“取”自己能“取”(追求上的超越)

拥抱自然,也是拥有世界

(境界上的超越——释怀)

水月析人生

释怀

诵读课文第4段,苏轼对“月”的盈虚之辨,也是苏轼对人生的一种崭新认识,能说说自己的理解吗?

以景明理

水月析人生

自其不变者而观之

人生便可与天地同寿

你想对屈原说: 。

你想对陶潜说: 。

你想对三毛说: 。

你想对海明威说: 。

你想对一叶障目不见泰山者说: 。

你想对跳不出生活圈子,“只缘身在此山中”者说: 。

你想对患得患失,汲汲于富贵又戚戚于贫贱者说: 。

人生得意时,你会对自己说: 。

生命困顿时,你会对自己说: 。

赤壁赋

1.泛舟游赤壁

乐甚——陶醉

2.听客吹洞箫

愀然——伤感

3.怀古谈人生

悲痛(自其变者而观之)

4.水月析人生

释怀(自其不变者而观之)

5.喜笑相枕藉

洒脱

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}群文篇目

“天气”诗句

天气

东坡心境

新凉 风叶

明月多被云妨

秋风冽冽

秋月云遮

悲痛激愤

昨夜东坡春雨足

乌鹊喜,报新晴

春雨充沛

(天气)新晴

满足喜悦

穿林打叶 料峭春风

山头斜照 一蓑烟雨

也无风雨也无晴

风大雨大

春风料峭

淡定从容

旷达超脱

西江月

江城子

定风波

拓展:比较苏轼黄州期间的三首词,探究苏轼在黄州的心境。

【课堂小结】

通过对文本的深刻理解,我们发现苏轼借着“风、月、水”营造了一种“天地与我并生,而万物与我为一”的澄澈境界,表达“抛开得失之念,要与明月清风相伴”的超然自得心境,以求得达观之乐。诗人借着对“水月”“变与不变”的思辨,成功实现了贬谪之中的自我精神救赎。

“乌台诗案”那把大火并没有将苏轼烧成灰烬,而是让苏轼如凤凰般在烈火中涅槃,获得新生,走向永恒。

从《西江月》到《定风波》,苏轼成为一代豪放词宗,黄州已不是他苦难和失败的象征,不再是人生黑暗的象征,而是他的精神领地。

(1)诵明月之诗,歌窈窕之章。

(2)少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。

(3)击空明兮溯流光。

(4)月明星稀,乌鹊南飞。

(5)挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

(6)客亦知夫水与月乎?盈虚者如彼而卒莫消长也。

(7)惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

看看这些“月”由哪些类型组成?

用典

自然

自然

用典

哲思

想象

自然

自然之月:特点、意境

用典之月:本义+语境义

想象之月:人的志趣追求

哲思之月:月之特点(情状)+哲理

【课堂探究1】这些苏氏之月,看似信手拈来,实则别致有味,能否选择一处,细品苏氏之月。

提示:“情随景生,景随情变”从自然之月、用典之月中,品味苏轼的语言(结合课后第二题),揣摩作者的心境。

示例:“诵明月之诗,歌窈窕之章”,用典,化用《诗经·月出》中“月出皎(ji?o)兮,佼(jiāo)人僚(li?o)兮。舒窈纠(y?oji?o)兮,劳心悄(qi?o)兮。”的句子,本指对月下美人的思慕,与后文“望美人兮天一方”结合来看,这里作者借以表达对月的思慕,也渴望自己仕途的再一次“月出”,表达作者贬谪黄州内心的孤寂落寞。

【课堂探究1】这些苏氏之月,看似信手拈来,实则别致有味,能否选择一处,细品苏氏之月。

提示:“情随景生,景随情变”从自然之月、用典之月中,品味苏轼的语言(结合课后第二题),揣摩作者的心境。

【课堂探究2】苏轼对“月”的盈虚之辨,也是苏轼对人生的一种崭新认识,能说说自己的理解吗?

提示:“月”之“变与不变”分别指什么,由此,作者得出一个什么结论?

变 不变

水 逝(者如斯 ) 未尝往也

月 盈虚(者如彼) 卒莫消长也

天地 不能以一瞬 无尽

人(我) 时刻在变 无尽

结论:水、月、人都是既有变的一面也有不变的一面的。

物我无尽,又何羡乎

物各有主,无需强求

清风明月,与子共适

摆脱个人情绪的悲哀,认识到人生永恒

(认识上的超越)

不再纠结“取”与“不取”,而是“取”自己能“取”

(行动上的超越)

豁然旷达

(境界上的高远)

【小结】

《赤壁赋》中,苏轼借着“月”营造了一种“天地与我并生,而万物与我为一”的澄澈境界,表达“抛开得失之念,要与明月清风相伴”的超然自得心境,以求得达观之乐。

《赤壁赋》中,苏轼通过主客问答的形式,借助对“水月”变与不变的思辨,成功实现了贬谪之中的自我精神救赎。

月

①月之圆缺

②月之皎洁

④月照万物

B.古人今人若流水, 共看明月皆如此

A.谁共我,醉明月

C.海上生明月,天涯共此时。

D.了见水中月,青莲出尘埃”

情怀与哲思

③月之永恒

期盼牵挂

失意孤独

时空更迭

岁月易逝

品高志洁

【仿照示例,写一写,发现“月”之美】

苏轼说:哀吾生之须臾,羡长江之无穷。但可贵的是, 他借着“盈虚者如彼,而卒莫消长也”,实现了对生命的反省与超越。

作品之所以能打动人,是因为那些作品里我们能看见思想文化

人情、人性:待人之心,处世之道,悲天悯人,人间道义等;

人品、修养:价值取向,心胸气度,节操尊严,视野境界等;

民族心理: 文化特征,文明素养,社会基石,脊梁魂魄等;

草根群体:生存状态,生命质量,精神空间,幸福指数等。

【作业】

1.背诵《导学案》P99 苏轼经典名句集锦。

2.抄写《赤壁赋》,练字。

(时间,地点,人物)壬戌年秋天,七月十六,我同客人乘船游于赤壁之下。

(景) 清风缓缓吹来,江面水波平静。

(事) 举杯邀客人同饮,朗诵“明月”诗里“窈窕”这一章。

(景) 月亮从东山上升起,在北斗星和牵牛星之间徘徊。白茫茫的雾气笼罩江面,波光与天空连成一片。

(事) 任凭苇叶般的小船在宽阔的江面上漂流。江面是那么浩瀚啊,船儿象凌空乘风而行,不知道将要停留在何处;

(情) 我们轻快地飘起啊,好象超越尘世,独自存在,长出羽翼飞离尘世,登上了仙境。

1.泛舟游赤壁

乐甚——陶醉

2.听客吹洞箫

愀然——伤感

轼去岁作此赋,未尝轻以示人,见着盖一二人而已。钦之有使至,求近文,遂亲书以寄。多难畏事,钦之爱我,必深藏之不出也。

——苏轼《与钦之书》

揭示矛盾,窥视心境

——《赤壁赋》

1.继续学习《赤壁赋》(3、4段),理解“主客问答”的内容,揣摩诗人心境。

2.抓“主客”对话,诵读,品味,总结归纳,师生合作探究,体会作者纠结矛盾的心境。

3.感受文章的哲思之美,体会苏轼由山水之乐到身心之乐的心境变化,领会其豁达的胸襟。

学习目标

怀古谈人生

诵读课文第3段,客“托遗响于悲风”,“悲”主要表现在哪里?“悲”的原因是什么?

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友糜鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

怀古谈人生

悲痛

诵读课文第3段,客“托遗响于悲风”,“悲”主要表现在哪里?“悲”的原因是什么?

由曹操的风流逝去想到时光无情

由曹操的功业想到自己的渺小

由长江的无穷想到人生须臾

想摆脱世俗而入仙境,却知不可乎骤得

人世沧桑,吾生有涯

投入大化,超脱不得

所以悲:把个体生命与永恒的时间、自然相比,生命必然渺小、短暂。

水月析人生

诵读课文第4段,苏轼对“水、月、天地”的“变与不变”之辨,也是苏轼对人生的一种崭新认识,能说说自己的理解吗?

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

变 不变

水 逝(者如斯 ) 未尝往也

月 盈虚(者如彼) 卒莫消长也

天地 不能以一瞬 无尽

人(我) 不能以一瞬 无尽

结论:水、月、人都是既有变的一面也有不变的一面的。

2.变与不变是相对的,变是微观的,短暂的;不变是宏观的,长远的。

1.从变的角度看,天地时刻在变,人生确实短暂;从不变的角度看,天人同存,物我为一,皆无穷尽。

以景明理

景——————理

物我无尽,又何羡乎

物各有主,无需强求

清风明月,与子共适

人生永恒,不必羡慕(认识上的超越)

不再纠结“取”与“不取”,而是“取”自己能“取”(追求上的超越)

拥抱自然,也是拥有世界

(境界上的超越——释怀)

水月析人生

释怀

诵读课文第4段,苏轼对“月”的盈虚之辨,也是苏轼对人生的一种崭新认识,能说说自己的理解吗?

以景明理

水月析人生

自其不变者而观之

人生便可与天地同寿

你想对屈原说: 。

你想对陶潜说: 。

你想对三毛说: 。

你想对海明威说: 。

你想对一叶障目不见泰山者说: 。

你想对跳不出生活圈子,“只缘身在此山中”者说: 。

你想对患得患失,汲汲于富贵又戚戚于贫贱者说: 。

人生得意时,你会对自己说: 。

生命困顿时,你会对自己说: 。

赤壁赋

1.泛舟游赤壁

乐甚——陶醉

2.听客吹洞箫

愀然——伤感

3.怀古谈人生

悲痛(自其变者而观之)

4.水月析人生

释怀(自其不变者而观之)

5.喜笑相枕藉

洒脱

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}群文篇目

“天气”诗句

天气

东坡心境

新凉 风叶

明月多被云妨

秋风冽冽

秋月云遮

悲痛激愤

昨夜东坡春雨足

乌鹊喜,报新晴

春雨充沛

(天气)新晴

满足喜悦

穿林打叶 料峭春风

山头斜照 一蓑烟雨

也无风雨也无晴

风大雨大

春风料峭

淡定从容

旷达超脱

西江月

江城子

定风波

拓展:比较苏轼黄州期间的三首词,探究苏轼在黄州的心境。

【课堂小结】

通过对文本的深刻理解,我们发现苏轼借着“风、月、水”营造了一种“天地与我并生,而万物与我为一”的澄澈境界,表达“抛开得失之念,要与明月清风相伴”的超然自得心境,以求得达观之乐。诗人借着对“水月”“变与不变”的思辨,成功实现了贬谪之中的自我精神救赎。

“乌台诗案”那把大火并没有将苏轼烧成灰烬,而是让苏轼如凤凰般在烈火中涅槃,获得新生,走向永恒。

从《西江月》到《定风波》,苏轼成为一代豪放词宗,黄州已不是他苦难和失败的象征,不再是人生黑暗的象征,而是他的精神领地。

(1)诵明月之诗,歌窈窕之章。

(2)少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。

(3)击空明兮溯流光。

(4)月明星稀,乌鹊南飞。

(5)挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

(6)客亦知夫水与月乎?盈虚者如彼而卒莫消长也。

(7)惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

看看这些“月”由哪些类型组成?

用典

自然

自然

用典

哲思

想象

自然

自然之月:特点、意境

用典之月:本义+语境义

想象之月:人的志趣追求

哲思之月:月之特点(情状)+哲理

【课堂探究1】这些苏氏之月,看似信手拈来,实则别致有味,能否选择一处,细品苏氏之月。

提示:“情随景生,景随情变”从自然之月、用典之月中,品味苏轼的语言(结合课后第二题),揣摩作者的心境。

示例:“诵明月之诗,歌窈窕之章”,用典,化用《诗经·月出》中“月出皎(ji?o)兮,佼(jiāo)人僚(li?o)兮。舒窈纠(y?oji?o)兮,劳心悄(qi?o)兮。”的句子,本指对月下美人的思慕,与后文“望美人兮天一方”结合来看,这里作者借以表达对月的思慕,也渴望自己仕途的再一次“月出”,表达作者贬谪黄州内心的孤寂落寞。

【课堂探究1】这些苏氏之月,看似信手拈来,实则别致有味,能否选择一处,细品苏氏之月。

提示:“情随景生,景随情变”从自然之月、用典之月中,品味苏轼的语言(结合课后第二题),揣摩作者的心境。

【课堂探究2】苏轼对“月”的盈虚之辨,也是苏轼对人生的一种崭新认识,能说说自己的理解吗?

提示:“月”之“变与不变”分别指什么,由此,作者得出一个什么结论?

变 不变

水 逝(者如斯 ) 未尝往也

月 盈虚(者如彼) 卒莫消长也

天地 不能以一瞬 无尽

人(我) 时刻在变 无尽

结论:水、月、人都是既有变的一面也有不变的一面的。

物我无尽,又何羡乎

物各有主,无需强求

清风明月,与子共适

摆脱个人情绪的悲哀,认识到人生永恒

(认识上的超越)

不再纠结“取”与“不取”,而是“取”自己能“取”

(行动上的超越)

豁然旷达

(境界上的高远)

【小结】

《赤壁赋》中,苏轼借着“月”营造了一种“天地与我并生,而万物与我为一”的澄澈境界,表达“抛开得失之念,要与明月清风相伴”的超然自得心境,以求得达观之乐。

《赤壁赋》中,苏轼通过主客问答的形式,借助对“水月”变与不变的思辨,成功实现了贬谪之中的自我精神救赎。

月

①月之圆缺

②月之皎洁

④月照万物

B.古人今人若流水, 共看明月皆如此

A.谁共我,醉明月

C.海上生明月,天涯共此时。

D.了见水中月,青莲出尘埃”

情怀与哲思

③月之永恒

期盼牵挂

失意孤独

时空更迭

岁月易逝

品高志洁

【仿照示例,写一写,发现“月”之美】

苏轼说:哀吾生之须臾,羡长江之无穷。但可贵的是, 他借着“盈虚者如彼,而卒莫消长也”,实现了对生命的反省与超越。

作品之所以能打动人,是因为那些作品里我们能看见思想文化

人情、人性:待人之心,处世之道,悲天悯人,人间道义等;

人品、修养:价值取向,心胸气度,节操尊严,视野境界等;

民族心理: 文化特征,文明素养,社会基石,脊梁魂魄等;

草根群体:生存状态,生命质量,精神空间,幸福指数等。

【作业】

1.背诵《导学案》P99 苏轼经典名句集锦。

2.抄写《赤壁赋》,练字。

(时间,地点,人物)壬戌年秋天,七月十六,我同客人乘船游于赤壁之下。

(景) 清风缓缓吹来,江面水波平静。

(事) 举杯邀客人同饮,朗诵“明月”诗里“窈窕”这一章。

(景) 月亮从东山上升起,在北斗星和牵牛星之间徘徊。白茫茫的雾气笼罩江面,波光与天空连成一片。

(事) 任凭苇叶般的小船在宽阔的江面上漂流。江面是那么浩瀚啊,船儿象凌空乘风而行,不知道将要停留在何处;

(情) 我们轻快地飘起啊,好象超越尘世,独自存在,长出羽翼飞离尘世,登上了仙境。