11. 咬文嚼字 课件(36张PPT)

图片预览

文档简介

咬文嚼字

朱光潜

阅读与写作思维可以说是一种文体思维。阅读离开了文体,必定是不得要领的。

——潘新和

文艺随笔 是一种以文学艺术领域的某些现象、观念、理论为写作对象,或展示作者对作品的独到感受,或表达某种新的见解,或谈论某种独特的美学价值,或阐明某种思想意义的随笔。

随笔往往具有以下三个特点:

1、思想深刻,注重见解的独特性

2、笔调轻松,注重行文的理趣性

3、旁征博引,注重知识的丰富性

思考

作者在文中举的“几个实例” ?

粗读文本,了解文章内容

作者在文中举的例子

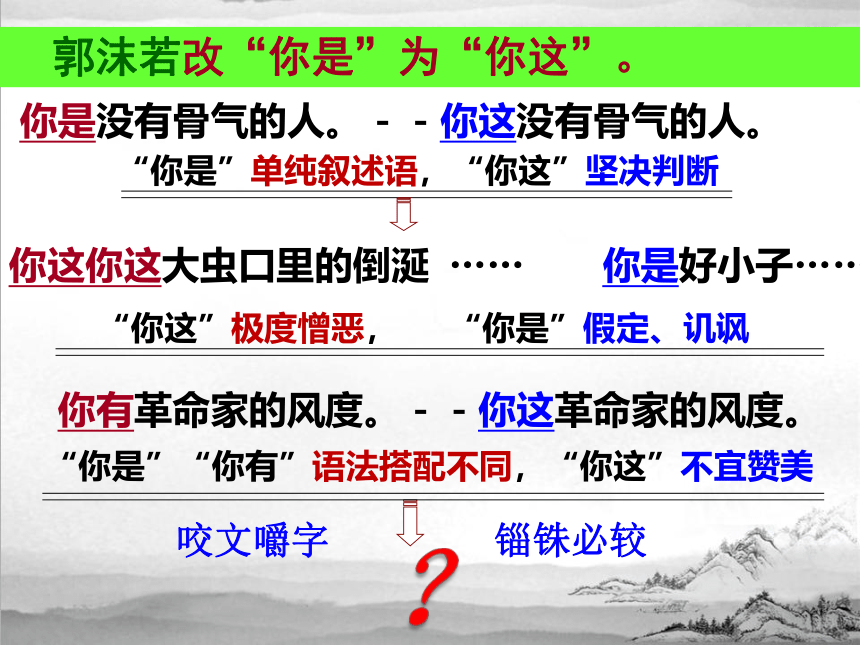

1、郭沫若修改“你是” “你这”“你有”的句式。

2、王若虚修改《史记》李广射虎一段。

3、韩愈、贾岛揣摩 “推”“敲”两字。

4、苏轼《惠山烹小龙团》三四两句诗的剖析。

5、“柳腰桃面”等套语的评析。

你是没有骨气的人。--你这没有骨气的人。

你有革命家的风度。--你这革命家的风度。

郭沫若改“你是”为“你这”。

“你是”单纯叙述语,“你这”坚决判断

你这你这大虫口里的倒涎 …… 你是好小子……

“你这”极度憎恶, “你是”假定、讥讽

“你是”“你有”语法搭配不同,“你这”不宜赞美

咬文嚼字 锱铢必较

精读文本,揣摩重点段落

①这番话不免罗嗦,但是我们原在咬文嚼字,非这样锱铢必较不可。

②咬文嚼字有时是一个坏习惯,所以这个成语的含义通常不很好。

③但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

④文学借文字表现思想情感,文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝炼。

⑤咬文嚼字,在表面上象只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。

⑥从来没有一句话换一个说法而意味仍完全不变。

⑦例如《史记》李广射虎一段……

①由例子分析引入“咬文嚼字”的话题

②一句带过“咬文嚼字”通常为贬义

③表明态度,提出论点

④分析原因

⑤再进一步分析原因

⑥ ⑦举例从反面论证观点

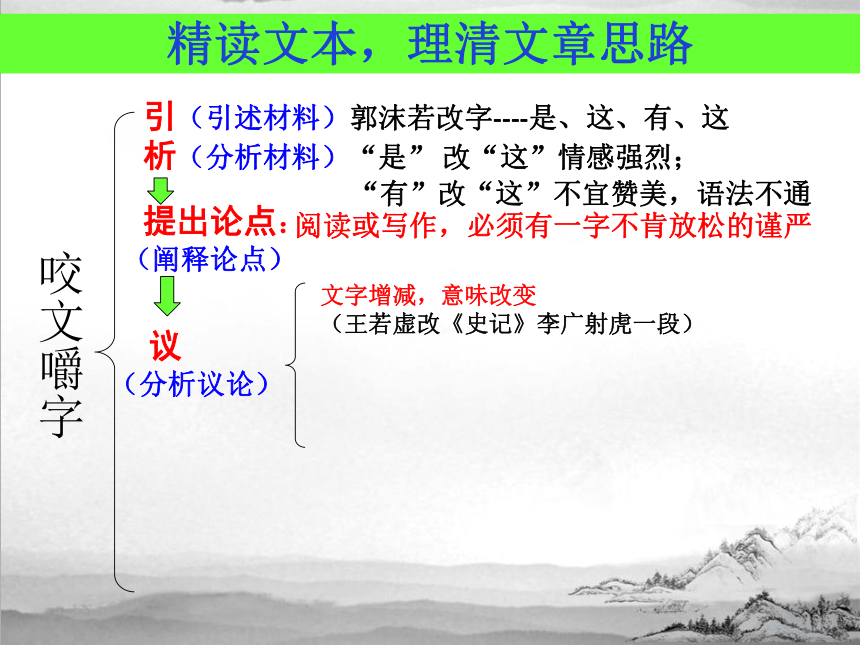

精读文本,理清文章思路

咬文嚼字

引(引述材料)郭沫若改字----是、这、有、这

析(分析材料)“是” 改“这”情感强烈;

“有”改“这”不宜赞美,语法不通

阅读或写作,必须有一字不肯放松的谨严

议

(分析议论)

提出论点:

(阐释论点)

文字增减,意味改变

(王若虚改《史记》李广射虎一段)

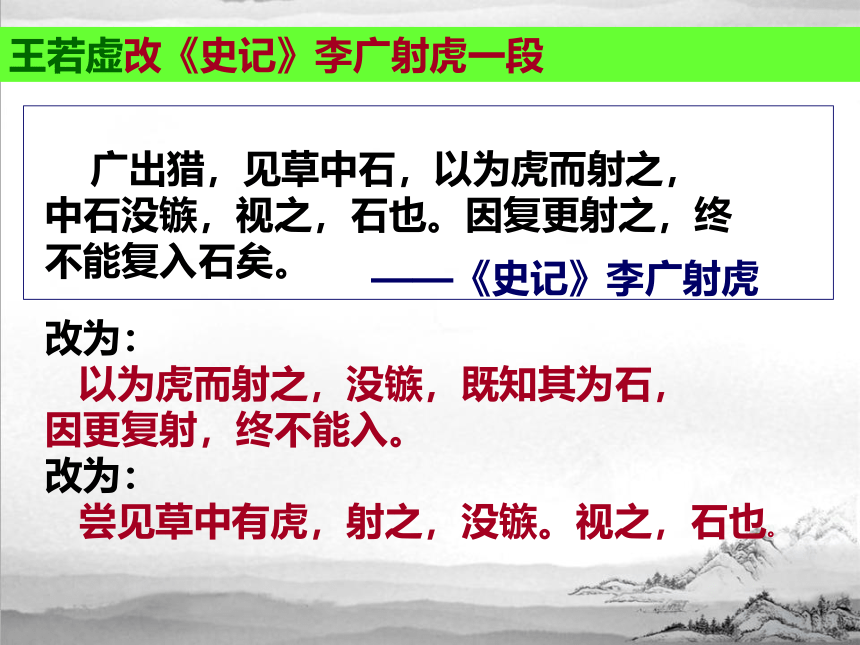

广出猎,见草中石,以为虎而射之,

中石没镞,视之,石也。因复更射之,终

不能复入石矣。

改为:

以为虎而射之,没镞,既知其为石,

因更复射,终不能入。

改为:

尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。

——《史记》李广射虎

王若虚改《史记》李广射虎一段

视之,石也。

终不能复入石矣。

文字与意味有关

文字一增一减 意味不同。

发现错误,惊讶

失望 放弃

鸟宿池边树,僧推月下门。

----冷寂场合

鸟宿池边树,僧敲月下门。

----热闹场合

韩愈、贾岛揣摩“推敲”的故事

字眼不同,意境不同。

文字与意境有关

精读文本,理清文章思路

咬文嚼字

引(引述材料)郭沫若改字----是、这、有、这

析(分析材料)“是” 改“这”情感强烈;

“有”改“这”不宜赞美,语法不通

阅读或写作,必须有一字不肯放松的谨严

议

(分析议论)

文字增减,意味改变

(王若虚改《史记》李广射虎一段)

文字更动,意境改变

(韩愈、贾岛揣摩“推”“敲”两字)

文字和情感关系密切

善用联想义,意蕴丰富

(《惠山烹小龙团》小团月、

人间第二泉的联想)

文字套板,思想滥俗

(“柳腰桃面”等套语)

谨严精神、随处留心

刻苦自励、推陈翻新

联

(联系拓展)

结(总结论点、

解决方案)

提出论点:

(阐释论点)

文字意义的确定与控制

独携天上小团月

来试人间第二泉

品味妙语

惠山泉水泡小龙团

辨析:

清茶泡在泉水联想到明月照着泉水。

联想使意蕴丰富,有美妙的艺术效果。

独携小团月 来试惠山泉

独携天上小团月 来试人间第二泉

善用联想,意蕴丰富

苏东坡写《惠山烹小龙团》

《惠山谒钱道人烹小龙团登绝顶望太湖》

踏遍江南南岸山,逢山未免更留连。

独携天上小团月,来试人间第二泉。

石路萦回九龙脊,水光翻动五湖天。

孙登无语空归去,半岭松声万壑传。

注:孙登是晋朝隐士,阮籍慕名入山访问,孙登不发一语,阮籍不悦,长啸一声悻悻而去,走到半山,听见孙登在山上作啸,声如龙吟,乃大钦服。本诗尾联用孙登的典故。

诗歌大意:踏遍江南各地,遇到山就流连景色。带着如明月般沁人心脾的茶来试试惠泉山的水。登山路来回盘绕像龙的脊梁一般,水光荡漾翻动着太湖倒映的天空。登山归去时,半个山岭的松林风声依旧回荡在山间。

苏东坡写《惠山烹小龙团》

诗歌作为传达经验的语言来说,至少有四度。.....诗不只涉及人的理解,还涉及他的感官、感情与想象。诗在理解度之外,还有感官度、感情度、想象度。”

----- 劳·坡林(美国)

误用:“套板反应”

写美人:柳腰桃面、王嫱西施写才子:学富五车,才高八斗

谈风景:春花秋月

叙离别:灞桥柳岸

做专卖:端木遗风

铅字排印:付梓、杀青

语言套板,思想滥俗

本着谨严的精神,随处留心玩索,无论是阅读或写作,就会逐渐养成创作和欣赏都必须的好习惯。

文学是件艰苦的事,只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想感情和语言精炼与吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。

精读文本,理清文章思路

咬文嚼字

引(引述材料)郭沫若改字----是、这、有、这

析(分析材料)“是” 改“这”情感强烈;

“有”改“这”不宜赞美,语法不通

阅读或写作,必须有一字不肯放松的谨严

议

(分析议论)

文字增减,意味改变

(王若虚改《史记》李广射虎一段)

文字更动,意境改变

(韩愈、贾岛揣摩“推”“敲”两字)

文字和情感关系密切

善用联想义,意蕴丰富

(《惠山烹小龙团》小团月、

人间第二泉的联想)

文字套板,思想滥俗

(“柳腰桃面”等套语)

谨严精神、随处留心

刻苦自励、推陈翻新

联

(联系拓展)

结(总结论点、

解决方案)

提出论点:

(阐释论点)

文字意义的确定与控制

阅读文艺评论的方法和步骤

辨立场

析观点

找论证

理思路

粗读+精读

我也来说说“推”与“敲”到底哪一个好?

题李凝幽居

作者:贾岛 (唐)

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

以文赏文,咬文嚼字

创作背景

这是一首描写诗人访友人李凝未遇的小诗,其具体创作时间难考证。据诗意可知,一天,贾岛去长安城郊外,拜访一个叫李凝的朋友。等他到达李凝居所时,已经天黑。这时,夜深人静,月光皎洁,他的敲门声惊醒了树上的小鸟。不巧,这天李凝不在家。于是贾岛有感而发,创作了这首诗。

但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

我希望读者从这粗枝大叶的讨论中,可以领略运用文字所应有的谨严精神。

以文赏文,咬文嚼字

“谨严”等于“严谨”吗?

最初是微博里经常有人发一张锦鲤的图片, 并附上文字“转发此锦鲤就会有好事发生”。于是网友们纷纷P图吐糟,引起一阵“转发此锦鲤”热潮,于是“转锦鲤”在微博走红。特别是在热门搞笑排行榜上,一条关于转发锦鲤有好运的微薄被转发了40多万次。很多网友看到这种图必定会转发,虽然他们知道这只是一些博主为了人气说出来的噱头,但还是真心希望它会给自己带来好运。后来这种转发又波及到朋友圈和个人空间,转锦鲤成为一种网络社交现象。

对转锦鲤得好运的网络社交现象你怎么看?

只要仓颉的灵感不灭,美丽的中文不老,那形象磁石般的向心力当必然长在。因为一个方块字是一个天地。

——余光中

咬文嚼字

①形容过分推敲字句;

②形容掉书袋或卖弄才学;

③不重视实质,只在某些字句上纠缠,或强词夺理。

——《汉语大词典》

标题中的“咬文嚼字”是以上哪一个意思?

如果都不是,请用课文中的话来加以解释。

文本粗读,辩明立场

但是在文学,无论阅读或写作,甚至一个标点,我们必须有一字不肯放松的谨严。

“你是没有骨气的文人”一句的修改。

《水浒》中石秀、扬雄的骂人。

《红楼梦》中的茗烟骂金荣。

“你有革命家的风度”一句的修改。

对《史记》李广射虎一段的改写。

“僧推月下门”一句的推敲。

“烟”的直指意义和联想意义。

《惠山烹小龙团》三、四两句的剖析。

对“柳腰桃面”等套语的评述。

①

②

③

④

⑤

⑥

多出三个“石”字到底好在哪里?

司马迁《史记》:李广见草中石以为虎而射,中石没镞,视之,石也。更复射,终不能入石。

王若虚《史记辨惑》:以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。

或改为:尝见草中有虎,射之,没镞,视之,石也。

惊讶

失望

放弃得很斩截

惠山烹小龙团

宋·苏轼

踏遍江南南岸山,逢山未免更留连。

独携天上小团月,来试人间第二泉。

石路萦回九龙脊,水光翻动五湖天。

孙登无语空归去,半岭松声万壑传。

诗歌作为传达经验的语言来说,至少有四度。.....诗不只涉及人的理解,还涉及他的感官、感情与想象。诗在理解度之外,还有感官度、感情度、想象度。”

----- 劳·坡林(美国)

教学目标

1. 在理清文意的基础上,对文意进行分析品鉴,借鉴吸收。

2.掌握文艺评论(论述类文本)的一般阅读方法。

3.深入体会“文字和思想情感有着密切的关系”的主张,培养学生“一字不肯放松的精神”。

2、要学会提炼文章观点,把握文章的主旨

阅读文艺随笔类文章,对作者观点的提炼与把握十分重要。文艺随笔虽是议论,但不属于规范的议论文,其阐明的观点也就不像一般议论文那么明朗。正是因为这样,准确把握文章所阐明的观点就成为读懂这类文章的关键。

二、随笔的阅读方法

1、要学会把握作者所运用的材料,并认真思考它的作用

文艺随笔在行文上的最大特点就是大量使用恰当而又富有趣味性的材料。这些材料并不是作者为炫耀自己的知识而故意堆砌的,而是为了阐明道理所做的精心安排。因此,对材料的准确理解与把握,对把握全文的内容十分重要。

3、要注意领会文中的妙语佳句

文艺随笔笔调轻松,用语诙谐,常于形象的描写中阐明道理,或于娓娓的叙述与引用中表明见解。因此,文中既富理趣又表意含蓄的语句可能会相对多一些。所以,抓住语境,加强对文中形象语句或含蓄语句的理解也就成了文艺随笔阅读中不可回避的一个难点。

4、要注意把握文章层次的划分与结构等,并且要学会大胆质疑,于知识的学习与迁移中进一步提高自己发现问题、解决问题的能力。

推荐阅读:

朱光潜《文学与语文》

袁行霈《中国诗歌语言的多义性》

周汝昌《怎样欣赏中国诗词》

⑦例如《史记》李广射虎一段……

⑧在表面上似乎改得简洁些,却实在远不如原文。

⑨见“草中石,以为虎”并非“见草中有虎”原文“视之,石也”,有发现错误而惊讶的意味,改为“既知其为石”便失去这意味。

⑩原文“终不能复入石矣”有失望而放弃得很斩截的意味,改为“终不能入”便觉索然无味。

⑾这种分别,稍有文字敏感的人细心玩索一番,自会明白。

⑦举例

⑧ ⑨ ⑩ ⑾分析论据解释其与论点的关系

精读文本,理清文章思路

咬文嚼字

引(引述材料)郭沫若改字----是、这、有、这

析(分析材料)“是” 改“这”情感强烈;

“有”改“这”不宜赞美,语法不通

提出论点:阅读或写作,必须有一字不肯放松的谨严

议

(分析议论)

文字增减,意味改变

(王若虚改《史记》李广射虎一段)

文字更动,意境改变

(韩愈、贾岛揣摩“推”“敲”两字)

文字和情感关系密切。

斟酌文字,实际是调整思想情感。

善用联想义,意蕴丰富

(《惠山烹小龙团》小团月、

第二泉的联想)

文字套板,思想滥俗

(“柳腰桃面”等套语)

结(总结论点 谨严精神、养成习惯、

解决方案) 刻苦自励、推陈翻新

朱光潜

阅读与写作思维可以说是一种文体思维。阅读离开了文体,必定是不得要领的。

——潘新和

文艺随笔 是一种以文学艺术领域的某些现象、观念、理论为写作对象,或展示作者对作品的独到感受,或表达某种新的见解,或谈论某种独特的美学价值,或阐明某种思想意义的随笔。

随笔往往具有以下三个特点:

1、思想深刻,注重见解的独特性

2、笔调轻松,注重行文的理趣性

3、旁征博引,注重知识的丰富性

思考

作者在文中举的“几个实例” ?

粗读文本,了解文章内容

作者在文中举的例子

1、郭沫若修改“你是” “你这”“你有”的句式。

2、王若虚修改《史记》李广射虎一段。

3、韩愈、贾岛揣摩 “推”“敲”两字。

4、苏轼《惠山烹小龙团》三四两句诗的剖析。

5、“柳腰桃面”等套语的评析。

你是没有骨气的人。--你这没有骨气的人。

你有革命家的风度。--你这革命家的风度。

郭沫若改“你是”为“你这”。

“你是”单纯叙述语,“你这”坚决判断

你这你这大虫口里的倒涎 …… 你是好小子……

“你这”极度憎恶, “你是”假定、讥讽

“你是”“你有”语法搭配不同,“你这”不宜赞美

咬文嚼字 锱铢必较

精读文本,揣摩重点段落

①这番话不免罗嗦,但是我们原在咬文嚼字,非这样锱铢必较不可。

②咬文嚼字有时是一个坏习惯,所以这个成语的含义通常不很好。

③但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

④文学借文字表现思想情感,文字上面有含糊,就显得思想还没有透彻,情感还没有凝炼。

⑤咬文嚼字,在表面上象只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。

⑥从来没有一句话换一个说法而意味仍完全不变。

⑦例如《史记》李广射虎一段……

①由例子分析引入“咬文嚼字”的话题

②一句带过“咬文嚼字”通常为贬义

③表明态度,提出论点

④分析原因

⑤再进一步分析原因

⑥ ⑦举例从反面论证观点

精读文本,理清文章思路

咬文嚼字

引(引述材料)郭沫若改字----是、这、有、这

析(分析材料)“是” 改“这”情感强烈;

“有”改“这”不宜赞美,语法不通

阅读或写作,必须有一字不肯放松的谨严

议

(分析议论)

提出论点:

(阐释论点)

文字增减,意味改变

(王若虚改《史记》李广射虎一段)

广出猎,见草中石,以为虎而射之,

中石没镞,视之,石也。因复更射之,终

不能复入石矣。

改为:

以为虎而射之,没镞,既知其为石,

因更复射,终不能入。

改为:

尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。

——《史记》李广射虎

王若虚改《史记》李广射虎一段

视之,石也。

终不能复入石矣。

文字与意味有关

文字一增一减 意味不同。

发现错误,惊讶

失望 放弃

鸟宿池边树,僧推月下门。

----冷寂场合

鸟宿池边树,僧敲月下门。

----热闹场合

韩愈、贾岛揣摩“推敲”的故事

字眼不同,意境不同。

文字与意境有关

精读文本,理清文章思路

咬文嚼字

引(引述材料)郭沫若改字----是、这、有、这

析(分析材料)“是” 改“这”情感强烈;

“有”改“这”不宜赞美,语法不通

阅读或写作,必须有一字不肯放松的谨严

议

(分析议论)

文字增减,意味改变

(王若虚改《史记》李广射虎一段)

文字更动,意境改变

(韩愈、贾岛揣摩“推”“敲”两字)

文字和情感关系密切

善用联想义,意蕴丰富

(《惠山烹小龙团》小团月、

人间第二泉的联想)

文字套板,思想滥俗

(“柳腰桃面”等套语)

谨严精神、随处留心

刻苦自励、推陈翻新

联

(联系拓展)

结(总结论点、

解决方案)

提出论点:

(阐释论点)

文字意义的确定与控制

独携天上小团月

来试人间第二泉

品味妙语

惠山泉水泡小龙团

辨析:

清茶泡在泉水联想到明月照着泉水。

联想使意蕴丰富,有美妙的艺术效果。

独携小团月 来试惠山泉

独携天上小团月 来试人间第二泉

善用联想,意蕴丰富

苏东坡写《惠山烹小龙团》

《惠山谒钱道人烹小龙团登绝顶望太湖》

踏遍江南南岸山,逢山未免更留连。

独携天上小团月,来试人间第二泉。

石路萦回九龙脊,水光翻动五湖天。

孙登无语空归去,半岭松声万壑传。

注:孙登是晋朝隐士,阮籍慕名入山访问,孙登不发一语,阮籍不悦,长啸一声悻悻而去,走到半山,听见孙登在山上作啸,声如龙吟,乃大钦服。本诗尾联用孙登的典故。

诗歌大意:踏遍江南各地,遇到山就流连景色。带着如明月般沁人心脾的茶来试试惠泉山的水。登山路来回盘绕像龙的脊梁一般,水光荡漾翻动着太湖倒映的天空。登山归去时,半个山岭的松林风声依旧回荡在山间。

苏东坡写《惠山烹小龙团》

诗歌作为传达经验的语言来说,至少有四度。.....诗不只涉及人的理解,还涉及他的感官、感情与想象。诗在理解度之外,还有感官度、感情度、想象度。”

----- 劳·坡林(美国)

误用:“套板反应”

写美人:柳腰桃面、王嫱西施写才子:学富五车,才高八斗

谈风景:春花秋月

叙离别:灞桥柳岸

做专卖:端木遗风

铅字排印:付梓、杀青

语言套板,思想滥俗

本着谨严的精神,随处留心玩索,无论是阅读或写作,就会逐渐养成创作和欣赏都必须的好习惯。

文学是件艰苦的事,只有刻苦自励,推陈翻新,时时求思想感情和语言精炼与吻合,你才会逐渐达到艺术的完美。

精读文本,理清文章思路

咬文嚼字

引(引述材料)郭沫若改字----是、这、有、这

析(分析材料)“是” 改“这”情感强烈;

“有”改“这”不宜赞美,语法不通

阅读或写作,必须有一字不肯放松的谨严

议

(分析议论)

文字增减,意味改变

(王若虚改《史记》李广射虎一段)

文字更动,意境改变

(韩愈、贾岛揣摩“推”“敲”两字)

文字和情感关系密切

善用联想义,意蕴丰富

(《惠山烹小龙团》小团月、

人间第二泉的联想)

文字套板,思想滥俗

(“柳腰桃面”等套语)

谨严精神、随处留心

刻苦自励、推陈翻新

联

(联系拓展)

结(总结论点、

解决方案)

提出论点:

(阐释论点)

文字意义的确定与控制

阅读文艺评论的方法和步骤

辨立场

析观点

找论证

理思路

粗读+精读

我也来说说“推”与“敲”到底哪一个好?

题李凝幽居

作者:贾岛 (唐)

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

以文赏文,咬文嚼字

创作背景

这是一首描写诗人访友人李凝未遇的小诗,其具体创作时间难考证。据诗意可知,一天,贾岛去长安城郊外,拜访一个叫李凝的朋友。等他到达李凝居所时,已经天黑。这时,夜深人静,月光皎洁,他的敲门声惊醒了树上的小鸟。不巧,这天李凝不在家。于是贾岛有感而发,创作了这首诗。

但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

我希望读者从这粗枝大叶的讨论中,可以领略运用文字所应有的谨严精神。

以文赏文,咬文嚼字

“谨严”等于“严谨”吗?

最初是微博里经常有人发一张锦鲤的图片, 并附上文字“转发此锦鲤就会有好事发生”。于是网友们纷纷P图吐糟,引起一阵“转发此锦鲤”热潮,于是“转锦鲤”在微博走红。特别是在热门搞笑排行榜上,一条关于转发锦鲤有好运的微薄被转发了40多万次。很多网友看到这种图必定会转发,虽然他们知道这只是一些博主为了人气说出来的噱头,但还是真心希望它会给自己带来好运。后来这种转发又波及到朋友圈和个人空间,转锦鲤成为一种网络社交现象。

对转锦鲤得好运的网络社交现象你怎么看?

只要仓颉的灵感不灭,美丽的中文不老,那形象磁石般的向心力当必然长在。因为一个方块字是一个天地。

——余光中

咬文嚼字

①形容过分推敲字句;

②形容掉书袋或卖弄才学;

③不重视实质,只在某些字句上纠缠,或强词夺理。

——《汉语大词典》

标题中的“咬文嚼字”是以上哪一个意思?

如果都不是,请用课文中的话来加以解释。

文本粗读,辩明立场

但是在文学,无论阅读或写作,甚至一个标点,我们必须有一字不肯放松的谨严。

“你是没有骨气的文人”一句的修改。

《水浒》中石秀、扬雄的骂人。

《红楼梦》中的茗烟骂金荣。

“你有革命家的风度”一句的修改。

对《史记》李广射虎一段的改写。

“僧推月下门”一句的推敲。

“烟”的直指意义和联想意义。

《惠山烹小龙团》三、四两句的剖析。

对“柳腰桃面”等套语的评述。

①

②

③

④

⑤

⑥

多出三个“石”字到底好在哪里?

司马迁《史记》:李广见草中石以为虎而射,中石没镞,视之,石也。更复射,终不能入石。

王若虚《史记辨惑》:以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。

或改为:尝见草中有虎,射之,没镞,视之,石也。

惊讶

失望

放弃得很斩截

惠山烹小龙团

宋·苏轼

踏遍江南南岸山,逢山未免更留连。

独携天上小团月,来试人间第二泉。

石路萦回九龙脊,水光翻动五湖天。

孙登无语空归去,半岭松声万壑传。

诗歌作为传达经验的语言来说,至少有四度。.....诗不只涉及人的理解,还涉及他的感官、感情与想象。诗在理解度之外,还有感官度、感情度、想象度。”

----- 劳·坡林(美国)

教学目标

1. 在理清文意的基础上,对文意进行分析品鉴,借鉴吸收。

2.掌握文艺评论(论述类文本)的一般阅读方法。

3.深入体会“文字和思想情感有着密切的关系”的主张,培养学生“一字不肯放松的精神”。

2、要学会提炼文章观点,把握文章的主旨

阅读文艺随笔类文章,对作者观点的提炼与把握十分重要。文艺随笔虽是议论,但不属于规范的议论文,其阐明的观点也就不像一般议论文那么明朗。正是因为这样,准确把握文章所阐明的观点就成为读懂这类文章的关键。

二、随笔的阅读方法

1、要学会把握作者所运用的材料,并认真思考它的作用

文艺随笔在行文上的最大特点就是大量使用恰当而又富有趣味性的材料。这些材料并不是作者为炫耀自己的知识而故意堆砌的,而是为了阐明道理所做的精心安排。因此,对材料的准确理解与把握,对把握全文的内容十分重要。

3、要注意领会文中的妙语佳句

文艺随笔笔调轻松,用语诙谐,常于形象的描写中阐明道理,或于娓娓的叙述与引用中表明见解。因此,文中既富理趣又表意含蓄的语句可能会相对多一些。所以,抓住语境,加强对文中形象语句或含蓄语句的理解也就成了文艺随笔阅读中不可回避的一个难点。

4、要注意把握文章层次的划分与结构等,并且要学会大胆质疑,于知识的学习与迁移中进一步提高自己发现问题、解决问题的能力。

推荐阅读:

朱光潜《文学与语文》

袁行霈《中国诗歌语言的多义性》

周汝昌《怎样欣赏中国诗词》

⑦例如《史记》李广射虎一段……

⑧在表面上似乎改得简洁些,却实在远不如原文。

⑨见“草中石,以为虎”并非“见草中有虎”原文“视之,石也”,有发现错误而惊讶的意味,改为“既知其为石”便失去这意味。

⑩原文“终不能复入石矣”有失望而放弃得很斩截的意味,改为“终不能入”便觉索然无味。

⑾这种分别,稍有文字敏感的人细心玩索一番,自会明白。

⑦举例

⑧ ⑨ ⑩ ⑾分析论据解释其与论点的关系

精读文本,理清文章思路

咬文嚼字

引(引述材料)郭沫若改字----是、这、有、这

析(分析材料)“是” 改“这”情感强烈;

“有”改“这”不宜赞美,语法不通

提出论点:阅读或写作,必须有一字不肯放松的谨严

议

(分析议论)

文字增减,意味改变

(王若虚改《史记》李广射虎一段)

文字更动,意境改变

(韩愈、贾岛揣摩“推”“敲”两字)

文字和情感关系密切。

斟酌文字,实际是调整思想情感。

善用联想义,意蕴丰富

(《惠山烹小龙团》小团月、

第二泉的联想)

文字套板,思想滥俗

(“柳腰桃面”等套语)

结(总结论点 谨严精神、养成习惯、

解决方案) 刻苦自励、推陈翻新