11. 咬文嚼字 课件(37张PPT)

图片预览

文档简介

解析标题:

过分地斟酌字句,死抠字眼。

卖弄才学。

强词夺理或狡辩。

题目《咬文嚼字》:

在文中作者赋予了“咬文嚼字”什么样的新意呢?

请同学们阅读第三段,找出题目“咬文嚼字”在文中指的是什么?(用原文回答)

——贬词褒用

在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。(p41第三段)

文艺随笔:也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是一事一议;篇幅短小;既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟,议论形象。

文艺随笔:也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是一事一议;篇幅短小;既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟,议论形象。

咬文嚼字是:

( )

的态度。

一字不肯放松的谨严

学生自读课文:

找出文章举了哪几个“咬文嚼字”的例子。

郭沫若改台词

王若虚改《史记》

贾岛“推敲”

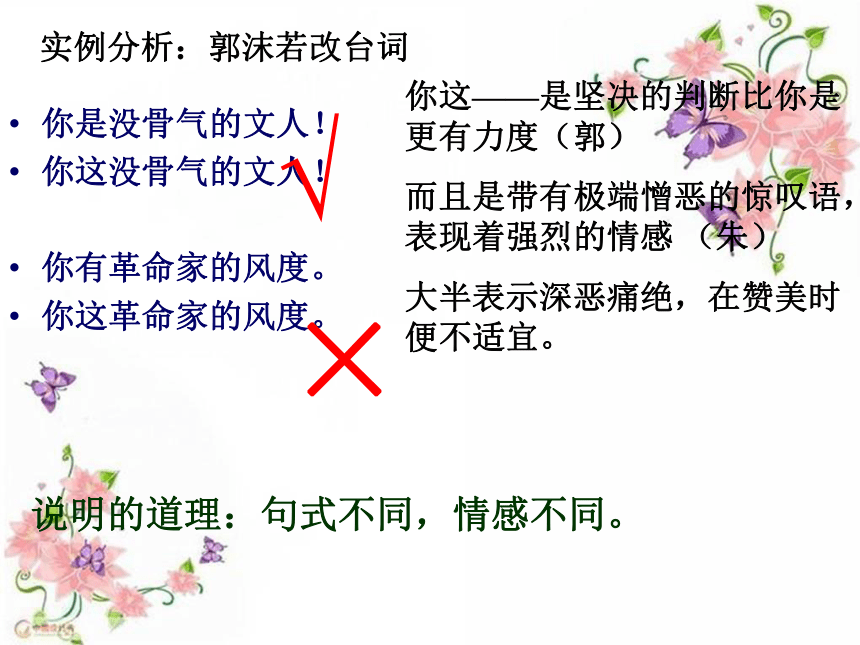

实例分析:郭沫若改台词

你是没骨气的文人!

你这没骨气的文人!

你有革命家的风度。

你这革命家的风度。

你这——是坚决的判断比你是更有力度(郭)

而且是带有极端憎恶的惊叹语,表现着强烈的情感 (朱)

大半表示深恶痛绝,在赞美时便不适宜。

√

×

说明的道理:句式不同,情感不同。

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。射之,终不能复入石矣。

以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。

尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。

实例分析:

幻觉、错觉

准、狠

有发现错误而惊讶的意味

有失望而放弃得很斩截的意味

无惊讶之意

只表结果

非也

字数不同,意味不同。

鸟宿池边树,僧推月下门。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

谁是谁非

推——冷寂场合

敲——热闹场合

字眼不同, 意境不同

贾岛“推敲”

郭沫若改台词

王若虚改《史记》

材料

说明的道理

句式不同,情感不同。

第一部分:举例说明文字和思想的密切关系。

字眼不同,意境不同。

字数不同,意味不同。

因为文字和( )

有着密切的关系。

思想

二、 “咬文嚼字”的原因?

1、咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想情感。

2、其实更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。

3、在文字上推敲,骨子里实在是思想情感上“推敲”。

皇恩浩荡

臣节如山

(矣!)

(乎?)

字数不同,意味不同,情感不同。

明末皇帝曾送给重臣洪承畴一副对联以表彰他,后来洪承畴变节降清,有人在此对联上各加一个字来讽刺他。怎么加呢?

?为人性僻耽佳句,语不惊人死不休

——清·杜甫

?两句三年得,一吟双泪流。

—— 唐·贾岛

?吟安一个字,拈断数茎须

——唐·卢延让

?古人不废炼字法,然以意胜,而不以字胜,故能平字见奇,常字见险,陈字见新,朴字见色 ——清·沈德潜

学习“炼字”的方法。

更漏子

温庭筠

玉香炉,红蜡泪,偏照画堂秋思。眉翠薄,鬓云残,夜长衾枕寒。

梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一夜夜,一声声,空阶滴到明。

赏析“空”字的妙处。

空在句中指“没有”。写出了雨滴滴落在无人的石阶上,直到天明的情景。

表达了主人公的孤独、寂寞之情。

释字义

绘景象

点作用

语文“炼字”三步曲:

第一步,解释该字在句中的含义,或指出这个字特殊的语法现象或修辞手法。

—— 释字意

第二步,展开联想,把该字放入原句中描述景象;

——绘景象

第三步,点出该字烘托了怎样的意境,表达了怎样的感情,或有什么艺术效果。

——点作用

南 浦 别

白居易

南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神。你同意这种说法吗?为什么?

三步曲:释字义

绘景象

点作用

同意。看,在诗中指回望。

离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看又不敢看的形象

只一“看”字,就淋漓尽致地表现了离别的酸楚。

释字义

绘景象

点作用

?无论你所要讲的是什么,真正能够表现它的句子只有一个,真正适用的动词和形容词也只有一个,就是那最准确的一句、最准确的一个动词和形容词。其他类似的却很多。而你必须把这唯一的句子、 唯一的动词、唯一的形容词找出来。

——福楼拜对莫泊桑如是说

阅读思考:课文第6、第7段写了什么内容?举了什么例子?说明了什么道理?

独携天上小团月

来试人间第二泉

品味妙语

惠山泉水泡小龙团茶。

实例分析:

巧用联想,意蕴丰富。

形成对偶句式意象关联含混蕴藉中显得丰富

独携天上小团月,来试人间第二泉。

清茶

水中月

(味觉)

(视觉)

联想

清沁心脾、清沁肺腑

大胆想象:

1、诗人所处环境:

2、诗中人物的活动:

3、诗中人的情趣:

月明风清,碧泉映月

品茶、赏月

恬静幽闲、醉情山水

明确:用联想意义,意蕴丰富

注意合理利用联想意义

正面:点石成金

负面:陈词滥调

欣赏小故事:

有一个乞丐,他面前的牌子上写着:“本人自幼双目失明。”可乞讨的效果很不好,一个诗人见到,把他面前的牌子上的字改写为:“春天到了,可我什么也看不到。”结果乞讨的效果非常好。

事例:写美人、才子等的用语(反面事例)

说明的道理:字的联想意义也容易误用而生流弊,容易滑向套板反应,袭用套语滥调。

文学创作要克服惰性,遇事要朝深一层去想,思想要新,语言要新。

艺术的完美

咬文嚼字

随处留心思索

刻 苦自 励

推 陈 出 新

时求精炼吻合

不懒不粗心不自满

一字不肯放松的谨严精神

郭老改字

【引】

咬文嚼字

(反)李广射虎

(正)贾岛吟诗

阅 读

苏轼写诗(正)

套板反应(反)

【结】

达到艺术美

写 作

结构思路

让我们明白文字和思想感情息息相关,文字的咀嚼实质上就是思想感情的推敲。品味语言, 要由此及彼、由表及里,品情味、意味、意境。

让我们明白品味语言要独立思考,不迷信盲从权威,独立思考才有新见。

让我们明白运用语言要刻苦自励,推陈出新。

学习本文给予我们的启示

(林冲)便去包裹里取些碎银子,把花枪挑了酒葫芦,将火炭盖了,取毡笠子戴上,拿了钥匙,出来,把草厅门拽上;出到大门首,把两扇草场门反拽上锁了;带了钥匙,信步投东, 雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得正( ) 。

[A、大 B、快 C、紧 D、密]

——施耐庵《水浒传》

C

1、那双眼睛,如秋水,如寒星,如宝珠,如 。

2、我们就在牌楼下躲雨,看绿色的邮筒孤独地 在街对面。

蹲

3、女飞人乔伊娜用那令人 的速度在人类追求极限的理想中书写了辉煌的一笔。

眩晕

白水银里头养着两丸黑水银

文学小故事

相传北宋著名诗人苏轼、黄庭坚和苏轼的妹妹苏小妹在一起评文论诗。苏小妹说:“有这么两句:‘轻风细柳,淡月梅花’,如果当中各嵌一字,该填什么字才恰当呢?”提出了一个用词恰当的问题。而用词恰当的问题,不仅涉及到用词的生动、形象问题,也涉及到用词的准确问题。而用词的准确与否问题,首先是一个涉及对语词所表达的概念,即词项的内涵是否明确的问题,也就是语词的运用能否恰如其分地适应具体情境需要的问题。而这显然属于逻辑问题。

下面,我们来看苏轼、黄庭坚是如何回答苏小妹提出的问题的。

苏轼经过一番思索,提出了加“摇”、“映”两字,于是这两句便成了:

轻风摇细柳,淡月映梅花应当说,这两个字是嵌得相当不错的,是颇合原句的意境的。但苏小妹却说:“这是常人用的俗字,平直,无味。”换句话说,即缺乏诗句应有的含蓄和诗味。于是,苏轼又改用“舞”和“隐”两字。这样,两句诗便成为:

轻风舞细柳,淡月隐梅花

显然,一个“舞”字,一个“隐”字,动、静结合,把“轻风”与“细柳”、“淡月”与“梅花”之间的关系,描绘得颇为生动、形象而富有诗意。然而,苏小妹对此仍不满意。

一旁的黄庭坚见苏轼的两次填字都遭否定,就一再请苏小妹自己填字。苏小妹说:“前加‘扶’,后增‘失’,就成了‘轻风扶细柳,淡月失梅花’,淡雅,不俗。”

苏、黄二人听了,不觉抚掌叫好。“扶”也是动态的,但较之“舞”,更有形体感,使无形的风人格化了;“失”也是静态的,但较之“隐”更具有月下景象的朦胧美,更有意境的真实感。确实朴实,而毫无夸饰,但又能最恰如其分地描绘出“轻风”、“淡月”下的“细柳”和“梅花”的淡雅和秀丽,因而,也就可以说较之苏轼所嵌各词来说,是更为恰当的语词了。从逻辑的角度说,也就是适应诗句所描绘的具体意境,其概念的运用更为准确了。

过分地斟酌字句,死抠字眼。

卖弄才学。

强词夺理或狡辩。

题目《咬文嚼字》:

在文中作者赋予了“咬文嚼字”什么样的新意呢?

请同学们阅读第三段,找出题目“咬文嚼字”在文中指的是什么?(用原文回答)

——贬词褒用

在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。(p41第三段)

文艺随笔:也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是一事一议;篇幅短小;既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟,议论形象。

文艺随笔:也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是一事一议;篇幅短小;既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟,议论形象。

咬文嚼字是:

( )

的态度。

一字不肯放松的谨严

学生自读课文:

找出文章举了哪几个“咬文嚼字”的例子。

郭沫若改台词

王若虚改《史记》

贾岛“推敲”

实例分析:郭沫若改台词

你是没骨气的文人!

你这没骨气的文人!

你有革命家的风度。

你这革命家的风度。

你这——是坚决的判断比你是更有力度(郭)

而且是带有极端憎恶的惊叹语,表现着强烈的情感 (朱)

大半表示深恶痛绝,在赞美时便不适宜。

√

×

说明的道理:句式不同,情感不同。

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。射之,终不能复入石矣。

以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。

尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。

实例分析:

幻觉、错觉

准、狠

有发现错误而惊讶的意味

有失望而放弃得很斩截的意味

无惊讶之意

只表结果

非也

字数不同,意味不同。

鸟宿池边树,僧推月下门。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

谁是谁非

推——冷寂场合

敲——热闹场合

字眼不同, 意境不同

贾岛“推敲”

郭沫若改台词

王若虚改《史记》

材料

说明的道理

句式不同,情感不同。

第一部分:举例说明文字和思想的密切关系。

字眼不同,意境不同。

字数不同,意味不同。

因为文字和( )

有着密切的关系。

思想

二、 “咬文嚼字”的原因?

1、咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想情感。

2、其实更动了文字,就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。

3、在文字上推敲,骨子里实在是思想情感上“推敲”。

皇恩浩荡

臣节如山

(矣!)

(乎?)

字数不同,意味不同,情感不同。

明末皇帝曾送给重臣洪承畴一副对联以表彰他,后来洪承畴变节降清,有人在此对联上各加一个字来讽刺他。怎么加呢?

?为人性僻耽佳句,语不惊人死不休

——清·杜甫

?两句三年得,一吟双泪流。

—— 唐·贾岛

?吟安一个字,拈断数茎须

——唐·卢延让

?古人不废炼字法,然以意胜,而不以字胜,故能平字见奇,常字见险,陈字见新,朴字见色 ——清·沈德潜

学习“炼字”的方法。

更漏子

温庭筠

玉香炉,红蜡泪,偏照画堂秋思。眉翠薄,鬓云残,夜长衾枕寒。

梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一夜夜,一声声,空阶滴到明。

赏析“空”字的妙处。

空在句中指“没有”。写出了雨滴滴落在无人的石阶上,直到天明的情景。

表达了主人公的孤独、寂寞之情。

释字义

绘景象

点作用

语文“炼字”三步曲:

第一步,解释该字在句中的含义,或指出这个字特殊的语法现象或修辞手法。

—— 释字意

第二步,展开联想,把该字放入原句中描述景象;

——绘景象

第三步,点出该字烘托了怎样的意境,表达了怎样的感情,或有什么艺术效果。

——点作用

南 浦 别

白居易

南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神。你同意这种说法吗?为什么?

三步曲:释字义

绘景象

点作用

同意。看,在诗中指回望。

离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看又不敢看的形象

只一“看”字,就淋漓尽致地表现了离别的酸楚。

释字义

绘景象

点作用

?无论你所要讲的是什么,真正能够表现它的句子只有一个,真正适用的动词和形容词也只有一个,就是那最准确的一句、最准确的一个动词和形容词。其他类似的却很多。而你必须把这唯一的句子、 唯一的动词、唯一的形容词找出来。

——福楼拜对莫泊桑如是说

阅读思考:课文第6、第7段写了什么内容?举了什么例子?说明了什么道理?

独携天上小团月

来试人间第二泉

品味妙语

惠山泉水泡小龙团茶。

实例分析:

巧用联想,意蕴丰富。

形成对偶句式意象关联含混蕴藉中显得丰富

独携天上小团月,来试人间第二泉。

清茶

水中月

(味觉)

(视觉)

联想

清沁心脾、清沁肺腑

大胆想象:

1、诗人所处环境:

2、诗中人物的活动:

3、诗中人的情趣:

月明风清,碧泉映月

品茶、赏月

恬静幽闲、醉情山水

明确:用联想意义,意蕴丰富

注意合理利用联想意义

正面:点石成金

负面:陈词滥调

欣赏小故事:

有一个乞丐,他面前的牌子上写着:“本人自幼双目失明。”可乞讨的效果很不好,一个诗人见到,把他面前的牌子上的字改写为:“春天到了,可我什么也看不到。”结果乞讨的效果非常好。

事例:写美人、才子等的用语(反面事例)

说明的道理:字的联想意义也容易误用而生流弊,容易滑向套板反应,袭用套语滥调。

文学创作要克服惰性,遇事要朝深一层去想,思想要新,语言要新。

艺术的完美

咬文嚼字

随处留心思索

刻 苦自 励

推 陈 出 新

时求精炼吻合

不懒不粗心不自满

一字不肯放松的谨严精神

郭老改字

【引】

咬文嚼字

(反)李广射虎

(正)贾岛吟诗

阅 读

苏轼写诗(正)

套板反应(反)

【结】

达到艺术美

写 作

结构思路

让我们明白文字和思想感情息息相关,文字的咀嚼实质上就是思想感情的推敲。品味语言, 要由此及彼、由表及里,品情味、意味、意境。

让我们明白品味语言要独立思考,不迷信盲从权威,独立思考才有新见。

让我们明白运用语言要刻苦自励,推陈出新。

学习本文给予我们的启示

(林冲)便去包裹里取些碎银子,把花枪挑了酒葫芦,将火炭盖了,取毡笠子戴上,拿了钥匙,出来,把草厅门拽上;出到大门首,把两扇草场门反拽上锁了;带了钥匙,信步投东, 雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得正( ) 。

[A、大 B、快 C、紧 D、密]

——施耐庵《水浒传》

C

1、那双眼睛,如秋水,如寒星,如宝珠,如 。

2、我们就在牌楼下躲雨,看绿色的邮筒孤独地 在街对面。

蹲

3、女飞人乔伊娜用那令人 的速度在人类追求极限的理想中书写了辉煌的一笔。

眩晕

白水银里头养着两丸黑水银

文学小故事

相传北宋著名诗人苏轼、黄庭坚和苏轼的妹妹苏小妹在一起评文论诗。苏小妹说:“有这么两句:‘轻风细柳,淡月梅花’,如果当中各嵌一字,该填什么字才恰当呢?”提出了一个用词恰当的问题。而用词恰当的问题,不仅涉及到用词的生动、形象问题,也涉及到用词的准确问题。而用词的准确与否问题,首先是一个涉及对语词所表达的概念,即词项的内涵是否明确的问题,也就是语词的运用能否恰如其分地适应具体情境需要的问题。而这显然属于逻辑问题。

下面,我们来看苏轼、黄庭坚是如何回答苏小妹提出的问题的。

苏轼经过一番思索,提出了加“摇”、“映”两字,于是这两句便成了:

轻风摇细柳,淡月映梅花应当说,这两个字是嵌得相当不错的,是颇合原句的意境的。但苏小妹却说:“这是常人用的俗字,平直,无味。”换句话说,即缺乏诗句应有的含蓄和诗味。于是,苏轼又改用“舞”和“隐”两字。这样,两句诗便成为:

轻风舞细柳,淡月隐梅花

显然,一个“舞”字,一个“隐”字,动、静结合,把“轻风”与“细柳”、“淡月”与“梅花”之间的关系,描绘得颇为生动、形象而富有诗意。然而,苏小妹对此仍不满意。

一旁的黄庭坚见苏轼的两次填字都遭否定,就一再请苏小妹自己填字。苏小妹说:“前加‘扶’,后增‘失’,就成了‘轻风扶细柳,淡月失梅花’,淡雅,不俗。”

苏、黄二人听了,不觉抚掌叫好。“扶”也是动态的,但较之“舞”,更有形体感,使无形的风人格化了;“失”也是静态的,但较之“隐”更具有月下景象的朦胧美,更有意境的真实感。确实朴实,而毫无夸饰,但又能最恰如其分地描绘出“轻风”、“淡月”下的“细柳”和“梅花”的淡雅和秀丽,因而,也就可以说较之苏轼所嵌各词来说,是更为恰当的语词了。从逻辑的角度说,也就是适应诗句所描绘的具体意境,其概念的运用更为准确了。