2020-2021学年人教版高中语文必修二《赤壁赋》学案

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文必修二《赤壁赋》学案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 278.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-27 10:56:43 | ||

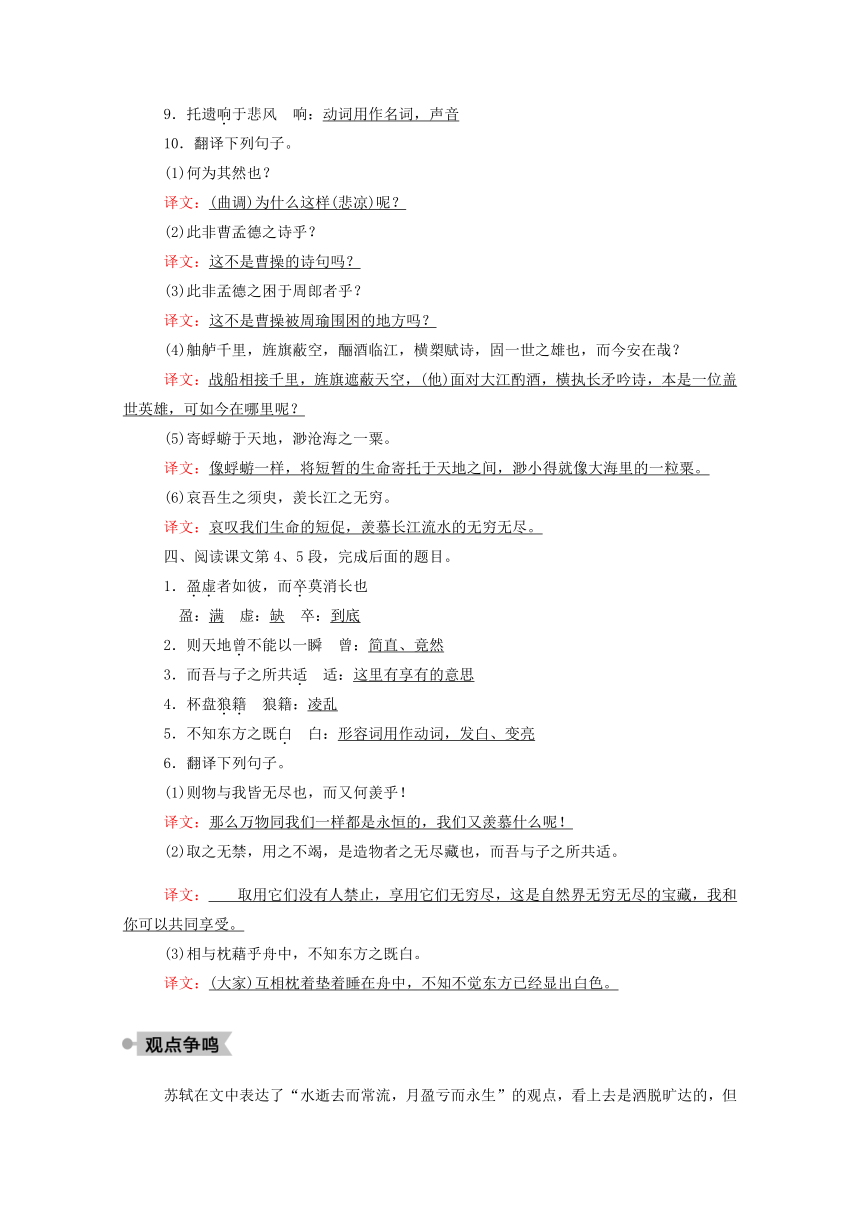

图片预览

文档简介

第9课 赤壁赋

有这样一位文人,他满腹经纶却被一贬再贬;备受忧患,却能从容淡定并深得其乐。因其卓绝的品行,无论是荒凉的黄州还是蛮俗草莽的儋州,都成了中国文化中耳熟能详的字眼和富有诗意的天堂。他就是苏轼。苏轼不幸,被贬到了赤壁;赤壁有幸,因了苏轼,那一缕清风明月和浩渺江水,传唱了千年。今天就让我们来欣赏《赤壁赋》这篇千古美文。

1.走近作者

生平 经历 苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名文学家、书画家、散文家、诗人、词人,豪放派词人代表。与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。诗词开豪放一派,为唐宋八大家之一。在书画上同黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。在党争等政治斗争中,曾被诬陷入狱,屡遭贬谪,直至远贬海南。最后遇大赦北还,但病死常州,葬于河南,追谥文忠。

作品 诗代表作有《海棠》《题西林壁》《惠崇春江晚景二首》等;词代表作有《念奴娇·赤壁怀古》《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》《定风波》《卜算子》等;散文代表作有《石钟山记》《赤壁赋》《后赤壁赋》等。

2.背景解读

1079年,苏轼因“乌台诗案”被贬黄州。名义上任团练副使,实则等于充军,苏轼内心愤慨不平,政治上失意彷徨,精神上孤独苦闷。但是生性旷达的苏轼在老庄佛禅和山水之乐中求得解脱,自号“东坡居士”。在这里,他经常来赤鼻矶(赤壁)游览眺望,或泛舟江中。1082年,苏轼又来到赤壁。这时他已年近半百,站在赤鼻矶头,望着滚滚东去的江水,想起自己建功立业的抱负付之东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《念奴娇·赤壁怀古》。这年七月和十月,苏轼先后两次泛舟游赤壁之下的长江,写下了著名的《赤壁赋》和《后赤壁赋》。《赤壁赋》又称《前赤壁赋》。

3.相关知识

乌台诗案

乌台,汉书《朱博传》记,御史台中有柏树,数千乌鸦栖居其上,因称御史台为“乌台”。宋神宗年间苏轼因为反对新法,并在自己的诗文中表露了对新政的不满。又由于他当时是文坛领袖,任由其诗词在社会上传播对新政的推行很不利。元丰二年(1079)六月以来,监察御史台里行何正臣、舒亶,国子博士李宜,御史中丞李定等人曾先后四次上书弹劾苏轼。他们摘出苏轼的一些诗文认为是“讥讽文字”“愚弄朝廷”“指斥乘舆(皇帝的代称)”“无尊君之意,亏大忠之节”。宋神宗随即下令御史台审理。七月二十八日,御史台的官吏奉命从汴京赶到湖州衙门,当场逮捕了苏轼,这就是闻名于世的“乌台诗案”。

4.关于散文赋

散文赋也叫文赋,是中唐以后出现的一种文体。赋本是汉代流行的文学体裁,它始于战国,盛行于汉,到唐宋而衰微,元、明、清则趋于消亡。赋是一种形体比较自由灵活的韵文,句子以四言、六言为主,讲求文采,多采用问答形式和铺张手法。汉代以后,赋分别向骈文和散文两个方向发展。前者便出现了骈赋和律赋,注重对偶工整和平仄协调,对押韵也有严格要求;后者便发展为文赋,不讲求骈偶和音律,句式可长可短,押韵也较自由。文赋兼有诗歌和散文的一些特点,不受骈赋、律赋那些框框的限制,较多地吸收了散文的笔调和手法,形成了散文式清新流畅的气势。《赤壁赋》就是这种文体的典型之作。

5.文化常识

(1)七月既望

既望:农历每月十六日。古代对农历一个月中某些特殊的日子有特定的称谓。如每月第一日为“朔”,十五日为“望”,十六日为“既望”,最后一天为“晦”。

(2)徘徊于斗牛之间

斗牛:斗宿和牛宿。中国有二十八宿之称,其中北方七宿为斗、牛、女、虚、危、室、壁。斗和牛都在其中。斗宿,就是北斗七星,勺子状。牛宿,有星六颗,即摩羯座六星,因其星群组合如牛角而得名。

(3)寄蜉蝣于天地

蜉蝣:一种小飞虫,夏秋之交生在水边,生存期很短,古人说它朝生暮死。这里用来比喻人生短促。

1.字音识记

属客(zhǔ) 窈窕(yǎo)(tiǎo) 冯虚御风(píng)

桂棹(zhào) 袅袅(niǎo) 嫠妇(lí)

愀然(qiǎo) 舳舻(zhú)(lú) 山川相缪(liáo)

酾酒(shī) 横槊(shuò) 江渚(zhǔ)

匏樽(páo) 蜉蝣(fú)(yóu) 肴核(yáo)

枕藉(jiè)

2.字形辨认

一、阅读课文第1段,完成后面的题目。

1.七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下

既望:过了望日(农历十五日)之后,指农历十六日 泛:漂浮

2.举酒属客 属:这里指劝人饮酒

3.歌窈窕之章 歌:名词用作动词,歌唱

4.白露横江 白露:古今异义词,指白茫茫的水气

5.纵一苇之所如

纵:任 一苇:指小船(比喻船很小,像一片苇叶) 如:往

6.凌万顷之茫然 茫然:旷远的样子

7.浩浩乎如冯虚御风 冯:通“凭”,乘

8.飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙

独立:古今异义词,超群出众 羽:名词作状语,像长了翅膀似的

9.翻译下列句子。

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下。

译文:我和客人在赤壁之下泛舟游览。

(2)清风徐来,水波不兴。

译文:清风徐徐吹来,江面上水波不起。

(3)诵明月之诗,歌窈窕之章。

译文:吟诵着《诗经·陈风》中的《月出》篇。

(4)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

译文:月亮从东山上升起,在斗宿和牛宿之间徘徊。

(5)浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

译文:浩浩然仿佛要凌空乘风飞去,却不知到什么地方才能停止;飘飘然像要脱离了人世超然独立,成为神仙而飞入仙境。

二、阅读课文第2段,完成后面的题目。

1.扣舷而歌之 而:连词,表修饰关系

歌:名词用作动词,唱

2.击空明兮溯流光 空明:形容词用作名词,指月光下的清波

3.望美人兮天一方 美人:古今异义词,指他所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征

4.倚歌而和之 倚:循、依 和:同声相应,唱和

5.舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇

舞:动词的使动用法,使……起舞

泣:动词的使动用法,使……哭泣

6.翻译下列句子。

(1)客有吹洞箫者,倚歌而和之。

译文:有位吹洞箫的客人,依照歌曲的声调和节拍同声相应。

(2)其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。

译文:那箫声呜呜咽咽,像哀怨又像思慕,像抽泣又像倾诉,尾声凄切、婉转、悠长,如同不断的细丝。

(3)舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

译文:(箫声)使深谷中的蛟龙听了起舞,使独坐孤舟的寡妇听了落泪。

三、阅读课文第3段,完成后面的题目。

1.正襟危坐而问客 正:形容词用作动词,整理 危坐:端坐

2.月明星稀,乌鹊南飞 南:方位名词作状语,向南

3.西望夏口,东望武昌

西:方位名词作状语,向西 东:方位名词作状语,向东

4.方其破荆州 破:形容词用作动词,攻破

5.下江陵,顺流而东也 下:方位名词作动词,攻占

东:方位名词作动词,东进

6.况吾与子渔樵于江渚之上

渔:名词用作动词,打鱼 樵:名词用作动词,砍柴

7.侣鱼虾而友麋鹿 侣:名词的意动用法,以……为伴侣

友:名词的意动用法,以……为朋友

8.哀吾生之须臾 哀:形容词用作动词,哀叹

9.托遗响于悲风 响:动词用作名词,声音

10.翻译下列句子。

(1)何为其然也?

译文:(曲调)为什么这样(悲凉)呢?

(2)此非曹孟德之诗乎?

译文:这不是曹操的诗句吗?

(3)此非孟德之困于周郎者乎?

译文:这不是曹操被周瑜围困的地方吗?

(4)舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?

译文:战船相接千里,旌旗遮蔽天空,(他)面对大江酌酒,横执长矛吟诗,本是一位盖世英雄,可如今在哪里呢?

(5)寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

译文:像蜉蝣一样,将短暂的生命寄托于天地之间,渺小得就像大海里的一粒粟。

(6)哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

译文:哀叹我们生命的短促,羡慕长江流水的无穷无尽。

四、阅读课文第4、5段,完成后面的题目。

1.盈虚者如彼,而卒莫消长也

盈:满 虚:缺 卒:到底

2.则天地曾不能以一瞬 曾:简直、竟然

3.而吾与子之所共适 适:这里有享有的意思

4.杯盘狼籍 狼籍:凌乱

5.不知东方之既白 白:形容词用作动词,发白、变亮

6.翻译下列句子。

(1)则物与我皆无尽也,而又何羡乎!

译文:那么万物同我们一样都是永恒的,我们又羡慕什么呢!

(2)取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

译文:取用它们没有人禁止,享用它们无穷尽,这是自然界无穷无尽的宝藏,我和你可以共同享受。

(3)相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

译文:(大家)互相枕着垫着睡在舟中,不知不觉东方已经显出白色。

苏轼在文中表达了“水逝去而常流,月盈亏而永生”的观点,看上去是洒脱旷达的,但也有人认为他是消极的。那么,结合全文,你如何正确评价苏轼随遇而安、听任自然的人生态度?

[他人之见]

观点一:苏轼这番话听起来很超脱,但他感叹自己生命的短暂,羡慕江水的长流不息。希望与神仙相交,与明月同在,这都是不切实际的,表现了一种虚无主义思想和消极的人生观,流露出不能改变自身命运的忧伤和无奈。所以,所谓的听任自然,只能是一种自我安慰。

观点二:我认为听任自然是积极的人生态度,在客观形势对自己不利时,苏轼不是意志消沉,而是顺乎自然,积极地去适应现实。在现代竞争激烈的社会中,要立足于社会,我们同样要积极地去适应现实,投身到激烈的竞争中去。

观点三:我认为苏轼的思想从本质上看是矛盾的,说不上是消极占上风,还是积极占上风。从表面上看,作者通过主客问答最后归于豁达乐观,但是这种主与客“相与枕藉乎舟中”的结尾是向政敌的一种暗示——“我”虽然遭受迫害,贬谪黄州,但“我”的日子过得并不错,既不寂寞也无苦恼。这实际是一种抗议。但在思想上还没有真正做到超脱。

[吾之观点]

答:__________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

1.主旨归纳

文章通过泛游赤壁的所见所闻,以及主客之间的相互辩驳,反映了作者由故作旷达到陷于苦闷,又由苦闷到解脱的思想过程,表现了作者在“乌台诗案”遭到巨大的挫折后,虽身处逆境却仍然热爱生活的积极乐观的人生态度。

2.结构图示

3.写法赏析

(1)写景、抒情、议论紧密结合

本文不论抒情还是议论,始终不离江上风光和赤壁故事,这就创造出一种情、景、理的融合,充满诗情画意而又蕴含着人生哲理的艺术境界。第1段重在写景,与作者超然旷达的心情相映成趣,也为下文的抒情、议论奠定了基础。第4段虽重在说理,却借追溯历史陈迹、感怀历史人物而揭示人生与天地“变”与“不变”的哲理。

(2)骈散结合,宜于诵读

本文既保留了传统赋体的那种诗的特质与情韵,同时又吸取了散文的笔调和手法,打破了赋在句式、声律、对偶等方面的束缚,更多的是散文的成分,使文章兼具诗歌的深致情韵,又有散文的透辟理念。散文的笔势笔调,使全篇文气沉郁顿挫,如“万斛泉源”喷薄而出。与赋的讲究对偶不同,它相对自由,如开头“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下”,全是散句,参差疏落之中又有整饬之美。以下直至篇末,换韵较快,而且换韵处往往就是文意的一个段落,这就使本文特别宜于诵读,并且极富声韵之美,体现了韵文的长处。

(3)形象优美,善于取譬

如描写箫声的幽咽哀怨:“其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。”将抽象而不易捉摸的声、情,诉诸读者的视觉和听觉,写得具体可感,效果极佳。

4.课文译释

[壬戌:宋神宗元丰五年(1082)。既望:过了望日(农历十五日)之后,指农历十六日。既,已经。望,月满为望,指农历每月十五日。泛:漂浮。]

[兴:起。属(zhǔ):这里指劝人饮酒。明月之诗:指《诗经·陈风·月出》。窈窕(yǎo tiǎo)之章:指《诗经·陈风·月出》。这首诗的第一章,有“舒窈纠兮”一语。]

[少焉:一会儿。斗牛:斗宿和牛宿,都是星宿名。]

[横:笼罩。纵:任。一苇:指小船(比喻船很小,像一片苇叶)。如:往。凌:越过。万顷:指广阔的江面。茫然:旷远的样子。]

[冯(pínɡ)虚:凭空,凌空。冯,通“凭”,乘。遗世:遗弃尘世。羽化:传说成仙的人能飞升,像长了翅膀一样。]

[桂棹(zhào)兮兰桨:桂树做的棹,木兰做的桨。空明:指月光下的清波。溯(sù):逆流而上。]

[渺渺:悠远的样子。美人:指他所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。]

[洞箫:管乐器的一种。和(hè):同声相应,唱和。]

[袅(niǎo)袅:形容声音婉转悠长。幽壑(hè):深谷。潜蛟:潜伏的蛟龙。嫠(lí)妇:寡妇。“舞”“泣”都是使动用法。]

[愀(qiǎo)然:容色改变的样子。正:整理。危:端正。]

[“月明”二句出自曹操《短歌行》。夏口:地名,在今湖北武昌的西面。武昌:今湖北鄂城。缪(liáo):缭、盘绕。孟德之困于周郎:指公元208年,周瑜在赤壁之战中击败曹操,周郎,周瑜,“吴中皆呼为周郎”,后世一直沿用。]

[破荆州:建安十三年(208),曹操南击荆州,当时荆州刺史刘表已死,刘表的儿子刘琮投降曹操。破,攻破。下江陵:刘琮投降曹操以后,曹操又在当阳的长坂击败刘备,进兵江陵。下,攻占。舳舻(zhú lú):船头和船尾的并称,泛指首尾相接的船只。酾(shī)酒:斟酒。槊:长矛。]

[渔樵:打鱼砍柴,名词用作动词。侣、友:名词的意动用法,即“以……为伴侣”“以……为朋友”。一叶之扁(piān)舟:一只小船。一叶,形容船小。匏(páo)樽:用葫芦做成的酒器。匏,葫芦。蜉蝣(fú yóu):一种小飞虫,夏秋之交生在水边,生存期很短,古人说它朝生暮死。这里用来比喻人生短促。]

[须臾:片刻,形容生命之短。挟:持,带。这里意为偕同。]

[遗响:余音,指箫声。悲风:指秋风。]

[逝者如斯:语出《论语·子罕》:“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜!’”斯,此,这里指水。盈虚:盈,满。虚,缺。卒:到底。]

[盖:这里表示假设语气。曾:竟,简直。一瞬:一眨眼。比喻时间短暂。何羡:倒装,即“羡何”,指上文的“羡长江之无穷”。]

[且夫:发语词,表示另起一个话头。]

[造物者:原意指“天”,就是现在所说的“自然”。无尽藏(zànɡ):出自佛家语的“无尽藏海”(像海之能包罗万物)。共适:共同享有。]

[肴核:菜肴和果品。狼籍:凌乱。]

[枕藉(jiè):枕着垫着。既白:已经显出白色(指天明了)。既,已经。]

文言句式之被动句

一、知识讲解

被动句是指主语与谓语之间的关系是被动关系,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、实施者。被动句主要有以下形式:

类型 例句

“于”字句:谓语+于 六艺经传皆通习之,不拘于时(《师说》)

“见”字句:见+谓语 秦城恐不可得,徒见欺(《廉颇蔺相如列传》)

“受”字句: 受+谓语+于 吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人(《赤壁之战》)

“为”字句:为+动词 吾属今为之虏矣(《鸿门宴》)

“为……所” “为所”句 ①有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)

②不者,若属皆且为所虏(《鸿门宴》)

“被”字句 舞榭歌台,风流总被雨打风吹去(《永遇乐·京口北固亭怀古》)

无标志句 (意念被动句) ①感斯人言(《琵琶行》)

②而刘夙婴疾病(《陈情表》)

二、实战演练

翻译文中画线的句子。

郭劝,字仲褒,郓州须城人。举进士,累迁太常博士,特迁尚书屯田员外郎,以母老固辞,复为通判莱州。州民霍亮为仇人诬罪死,吏受赇傅致之,劝为辨理得免。时宋绶出知应天府,杜衍在荆南,劝言:“绶有辞学,衍清直,不宜处外。”又言:“武胜军节度使钱惟演迁延不赴陈州,觊望相位;弟惟济定州总管,自请就迁留后;胡则以罪罢三司使,乃迁工部侍郎。请趣惟演上道,罢惟济兵权,追则除命。”又论刘从德遗奏恩滥,贬太常博士、监潍州税。改祠部员外郎、知莱州。

(1)州民霍亮为仇人诬罪死,吏受赇傅致之,劝为辨理得免。

译文:州民霍亮被仇人诬陷被判死罪,差役们收受贿赂强加(罪名)给他,郭劝替他明察申辩(使他)得以免罪。

(2)胡则以罪罢三司使,乃迁工部侍郎。

译文:胡则因罪被免除三司使,却又升任工部侍郎。

(3)又论刘从德遗奏恩滥,贬太常博士、监潍州税。

译文:又批评对刘从德遗奏的恩典太滥,被贬为太常博士、监潍州税。

解析:(1)“州民霍亮为仇人诬罪死”中的“为”表被动。(2)“胡则以罪罢三司使”为无被动标志词的被动句,句中的“罢”要译为“被免除”。(3)“贬太常博士、监潍州税”为无被动标志词的被动句,句中的“贬”要译为“被贬为”。

参考译文:

郭劝字仲褒,郓州须城人。考中进士屡经升迁为太常博士,特旨升职为尚书屯田员外郎,因为母亲年老而坚决推辞,又改任莱州通判。州民霍亮被仇人诬陷被判死罪,差役们收受贿赂强加(罪名)给他,郭劝替他明察申辩(使他)得以免罪。当时宋绶出朝为应天府知府,杜衍在荆南任职,郭劝说:“宋绶有文才学问,杜衍清廉正直,不应派在地方。”又说:“武胜军节度使钱惟演在京拖延不去陈州,觊觎宰相之位;其弟钱惟济现任定州总管,自己申请改派留后;胡则因罪被免除三司使,却又升任工部侍郎。请催促钱惟演立即返回任所,罢免钱惟济的兵权,追回对胡则的任命。”又批评对刘从德遗奏的恩典太滥,被贬为太常博士、监潍州税。 改任祠部员外郎、莱州知州。

[课内素材]

本文描绘了赤壁秋夜的优美景色和月夜泛舟的闲逸兴致,采用赋体传统的主客问答的形式,抒发了自己对宇宙人生的见解,特别是对江水与明月变与不变的议论,表现了开朗的胸怀和达观的态度,从羽化成仙的超然之乐到现实人生的苦闷,再到从清风明月中找到出路,表现出作者力求排遣心中苦闷、听顺自然的思想。

{角度点拨}

{精彩运用} 示例1:他,一人一笔,走遍天涯海角;壮志难酬,唯有寄托于文字。屡次遭贬,打不倒他的信念;艰难世事,造就了他的豪放诗作。他的杰作,无意不可入,无事不可言。怀古伤今,只为报效国家;论史谈玄,方显男儿本色。他把苦难研成墨,把贬谪化为笔,挥毫出一首又一首豪放旷达的诗词。是他,凝望庐山,道出了“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的哲理;是他,遥望苍穹,唱出了“西北望,射天狼”的气概;是他,对饮明月,吟出了“但愿人长久,千里共婵娟”的人间祝福。官场上的险恶风波,并没有消沉他高昂的意志;生活上的清苦,并没有销蚀他乐观向上的心。伴着涓涓细泉,聆听习习古风,故园神游中,苍银白发与皎洁月光交相辉映。“一尊还酹江月”,多么豪迈的举杯,淡逝了多少哀伤及生活磨难。“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,给赤壁带来了完美壮烈,这是诗,更是实。他,苏轼,让世人领悟到:面对生活坎坷应乐观,面对人生浮沉应有风度。

示例2:苏轼毕竟是苏轼,他能驾一叶扁舟,从容应对惊涛骇浪;在白露横江、清风徐来之际,他以旷达、疏狂的性情和俯仰万世的思考,来压制内心深处对人生变迁、世事无常的感伤。他猛然间豁然开朗,终于悟出了“自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”的哲理。霎时,他的内心已一片澄明。于是,所有的不幸与困苦,都在这旷达的胸中渺小得如同一缕游丝,一缕轻尘。那些小人不懂,可江上的清风懂了,山间的明月懂了。在这场与邪恶的拔河中,苏轼取得了心灵上的胜利。于是,他远离了喧嚣,回归于清纯空灵;他习惯了淡泊,才情更加俊逸洒脱;他明白了如何应对困难,才能做到宠辱不惊。

[拓展阅读]

文赤壁

朱增泉

文赤壁在黄州,武汉向东,车子开一个来小时就到了。一下车,我就远远望见苏东坡,是山坡下一尊高高站立的汉白玉石雕像。文赤壁的名声犹胜武赤壁,苏东坡是这里的主角。大家走近前去,仰视这位千古文豪。一个人一旦被刻成一尊石像,即便恣肆汪洋如苏轼,他那眉宇间,襟袍临风处,拂袖挪步,毕竟已少了那份气质。他的醉态浪漫呢?他的才情风骨呢?他的失意豁达呢?一尊石像纵然万古不朽,终究已不是有血有肉的那个人了。难怪,苏东坡这样豪放的人,也曾在这里感叹过“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”。

江山如画,逝者如斯!

迎面一座小山,不高,拾级而上。可能是这里的人想让文赤壁比武赤壁更“赤”、更吸引游客吧,山壁上泼了一层赭红色涂料,显得假了。苏东坡的文采名声,哪里还用得着粉饰媚俗?

登临而观,山壁下只剩两池死水。抬头北望,远处才是白茫茫的长江江面。在古代,长江是在这座小山脚下拍壁而流的,千百年来渐渐淤积成滩,如今滩地上都已盖满房子。当年,苏轼写了《前赤壁赋》,三个月后重游赤壁再写《后赤壁赋》时,就已感叹“曾日月之几何,而江山不可复识矣”。他去世至今已九百多年了,星换斗移,江山已改,虽是涛声依旧,毕竟江面已远。

唯有东坡在,剩有游人处。

从山上望下去,滩地上的楼群内,对着马路有一所赤壁小学,校门口挂着牌子。若是苏轼有灵,他一定也在盼望江山代有人才出吧?

苏东坡在黄州落难几年,写下了不朽名篇《赤壁怀古》《前赤壁赋》《后赤壁赋》。后来朝廷发来诰命,任命他为“汝州团练副使”。翻译成现在的说法,就是让他到汝州去当人武部副部长,也算是落实政策,为他重新安排了工作。其实那是给他一个虚职,明确规定他到了汝州“不得签署公事”,去挂职领一份钱粮而已。临行前,他又写了一首《别黄州》,诗中有“桑下岂无三宿恋”之句,可见他对黄州这几年“放浪山水间,与樵渔杂处”的落难日子难以忘怀。一个失意文人,被安排去挂职当一名“武官”,真是阴差阳错。

然而,文赤壁的全部意蕴,又恰恰产生在一连串的阴差阳错之间。苏东坡获罪入狱,旋被朝廷发配来黄州,反而为他营造出了创作“三赤”名篇的主观情绪和客观环境。古时,此山有峭壁插入江中,形如象鼻,山体为红色花岗岩,故名“赤鼻矶”。苏东坡是四川人,想必他初来乍到,竟将湖北口音“赤鼻”错听为“赤壁”。落难中的苏东坡“孤舟出没烟波里”,游饮江上,身临赤壁,伤感而怀古,触景而生情。面对万古东流、惊涛拍岸的浩浩长江,他心中也被满腔的不白、不公、不平,掀起阵阵巨大的感情波澜。他遥想当年赤壁之战时,时势何等风起云涌,一时多少豪杰,“而今安在哉”?于是,“苏子愀然”,扣舷而歌,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。情起波涛中,句出骇浪间,一吟成杰作,一叹成绝唱。

看来,生前的“命”与身后的“名”,从来不是一回事。生前命运好、身后名声也好的人是有的,但并非人人都能如愿、如意。有的人生前飞黄腾达、大红大紫,身后却瞬间灰飞烟灭,再没有人想起、提起,因为他生前其实并没有做过什么留得住的事。或是反倒被人想起、提起他生前曾做过某些恶事、丑事、腌臜埋汰之事,落个臭名昭著,也未可知。有的人生前大起大落,甚至连遭大灾大难,最终却艰难玉成,留下了传颂千古的大成就、大名声。所以,一个人对于眼前那点阴差阳错、阳错阴差,大可不必太在意。苏东坡赤壁怀古之词、之赋,皆悲愤中更见其旷达情怀。他若是一味排遣蝇营狗苟、狭隘不能自拔之情,纵然文丽辞美,也决计成不了杰作,更流传不到今天。

文赤壁,虽然并不是历史上赤壁之战的古战场,但细想起来,其实苏东坡在这里也打了一场赤壁之战。不过,他打的是一场“文战”,对手是那些围攻他、诬陷他的政敌。他的态度是超拔的,不屑于去同对手打那些是是非非的笔墨官司。他没有打黄盖,没有借东风,也没有草船借箭,只是借了几分酒力,信笔纵情写华章。这场赤壁“文战”的结果,苏东坡大获全胜,以其三篇不朽之作流传千古。

{美点借鉴} 一篇《文赤壁》读罢,不由感动于倾泻在字里行间的炽热情感,叹服于作者独运之匠心。文章前半部分以参观文赤壁为外部线索,以对苏轼的回忆与仰慕为内部线索,两条线索互为表里,齐头并行,写所见所闻所想所思。后半部分从记游转为抒怀,怀东坡之古,赞东坡之气,笔笔写东坡,处处关乎文赤壁,让二者神韵相通,互为映衬。如此精巧之布局使文章情感得以升华,主题得以深化。作者在参观文赤壁时,由所见之景展开丰富的联想,想到了东坡其人其诗,使文章显得更加丰富。在后面抒怀部分,作者联想巧妙,把苏东坡的人生经历、旷达情怀、千古杰作都推至读者面前,更好地表达了作者的思想感情。总之,赤情为文、智巧成篇构成了本文最大的艺术特色。

有这样一位文人,他满腹经纶却被一贬再贬;备受忧患,却能从容淡定并深得其乐。因其卓绝的品行,无论是荒凉的黄州还是蛮俗草莽的儋州,都成了中国文化中耳熟能详的字眼和富有诗意的天堂。他就是苏轼。苏轼不幸,被贬到了赤壁;赤壁有幸,因了苏轼,那一缕清风明月和浩渺江水,传唱了千年。今天就让我们来欣赏《赤壁赋》这篇千古美文。

1.走近作者

生平 经历 苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。北宋著名文学家、书画家、散文家、诗人、词人,豪放派词人代表。与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。诗词开豪放一派,为唐宋八大家之一。在书画上同黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。在党争等政治斗争中,曾被诬陷入狱,屡遭贬谪,直至远贬海南。最后遇大赦北还,但病死常州,葬于河南,追谥文忠。

作品 诗代表作有《海棠》《题西林壁》《惠崇春江晚景二首》等;词代表作有《念奴娇·赤壁怀古》《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》《定风波》《卜算子》等;散文代表作有《石钟山记》《赤壁赋》《后赤壁赋》等。

2.背景解读

1079年,苏轼因“乌台诗案”被贬黄州。名义上任团练副使,实则等于充军,苏轼内心愤慨不平,政治上失意彷徨,精神上孤独苦闷。但是生性旷达的苏轼在老庄佛禅和山水之乐中求得解脱,自号“东坡居士”。在这里,他经常来赤鼻矶(赤壁)游览眺望,或泛舟江中。1082年,苏轼又来到赤壁。这时他已年近半百,站在赤鼻矶头,望着滚滚东去的江水,想起自己建功立业的抱负付之东流,不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了名作《念奴娇·赤壁怀古》。这年七月和十月,苏轼先后两次泛舟游赤壁之下的长江,写下了著名的《赤壁赋》和《后赤壁赋》。《赤壁赋》又称《前赤壁赋》。

3.相关知识

乌台诗案

乌台,汉书《朱博传》记,御史台中有柏树,数千乌鸦栖居其上,因称御史台为“乌台”。宋神宗年间苏轼因为反对新法,并在自己的诗文中表露了对新政的不满。又由于他当时是文坛领袖,任由其诗词在社会上传播对新政的推行很不利。元丰二年(1079)六月以来,监察御史台里行何正臣、舒亶,国子博士李宜,御史中丞李定等人曾先后四次上书弹劾苏轼。他们摘出苏轼的一些诗文认为是“讥讽文字”“愚弄朝廷”“指斥乘舆(皇帝的代称)”“无尊君之意,亏大忠之节”。宋神宗随即下令御史台审理。七月二十八日,御史台的官吏奉命从汴京赶到湖州衙门,当场逮捕了苏轼,这就是闻名于世的“乌台诗案”。

4.关于散文赋

散文赋也叫文赋,是中唐以后出现的一种文体。赋本是汉代流行的文学体裁,它始于战国,盛行于汉,到唐宋而衰微,元、明、清则趋于消亡。赋是一种形体比较自由灵活的韵文,句子以四言、六言为主,讲求文采,多采用问答形式和铺张手法。汉代以后,赋分别向骈文和散文两个方向发展。前者便出现了骈赋和律赋,注重对偶工整和平仄协调,对押韵也有严格要求;后者便发展为文赋,不讲求骈偶和音律,句式可长可短,押韵也较自由。文赋兼有诗歌和散文的一些特点,不受骈赋、律赋那些框框的限制,较多地吸收了散文的笔调和手法,形成了散文式清新流畅的气势。《赤壁赋》就是这种文体的典型之作。

5.文化常识

(1)七月既望

既望:农历每月十六日。古代对农历一个月中某些特殊的日子有特定的称谓。如每月第一日为“朔”,十五日为“望”,十六日为“既望”,最后一天为“晦”。

(2)徘徊于斗牛之间

斗牛:斗宿和牛宿。中国有二十八宿之称,其中北方七宿为斗、牛、女、虚、危、室、壁。斗和牛都在其中。斗宿,就是北斗七星,勺子状。牛宿,有星六颗,即摩羯座六星,因其星群组合如牛角而得名。

(3)寄蜉蝣于天地

蜉蝣:一种小飞虫,夏秋之交生在水边,生存期很短,古人说它朝生暮死。这里用来比喻人生短促。

1.字音识记

属客(zhǔ) 窈窕(yǎo)(tiǎo) 冯虚御风(píng)

桂棹(zhào) 袅袅(niǎo) 嫠妇(lí)

愀然(qiǎo) 舳舻(zhú)(lú) 山川相缪(liáo)

酾酒(shī) 横槊(shuò) 江渚(zhǔ)

匏樽(páo) 蜉蝣(fú)(yóu) 肴核(yáo)

枕藉(jiè)

2.字形辨认

一、阅读课文第1段,完成后面的题目。

1.七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下

既望:过了望日(农历十五日)之后,指农历十六日 泛:漂浮

2.举酒属客 属:这里指劝人饮酒

3.歌窈窕之章 歌:名词用作动词,歌唱

4.白露横江 白露:古今异义词,指白茫茫的水气

5.纵一苇之所如

纵:任 一苇:指小船(比喻船很小,像一片苇叶) 如:往

6.凌万顷之茫然 茫然:旷远的样子

7.浩浩乎如冯虚御风 冯:通“凭”,乘

8.飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙

独立:古今异义词,超群出众 羽:名词作状语,像长了翅膀似的

9.翻译下列句子。

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下。

译文:我和客人在赤壁之下泛舟游览。

(2)清风徐来,水波不兴。

译文:清风徐徐吹来,江面上水波不起。

(3)诵明月之诗,歌窈窕之章。

译文:吟诵着《诗经·陈风》中的《月出》篇。

(4)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

译文:月亮从东山上升起,在斗宿和牛宿之间徘徊。

(5)浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

译文:浩浩然仿佛要凌空乘风飞去,却不知到什么地方才能停止;飘飘然像要脱离了人世超然独立,成为神仙而飞入仙境。

二、阅读课文第2段,完成后面的题目。

1.扣舷而歌之 而:连词,表修饰关系

歌:名词用作动词,唱

2.击空明兮溯流光 空明:形容词用作名词,指月光下的清波

3.望美人兮天一方 美人:古今异义词,指他所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征

4.倚歌而和之 倚:循、依 和:同声相应,唱和

5.舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇

舞:动词的使动用法,使……起舞

泣:动词的使动用法,使……哭泣

6.翻译下列句子。

(1)客有吹洞箫者,倚歌而和之。

译文:有位吹洞箫的客人,依照歌曲的声调和节拍同声相应。

(2)其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。

译文:那箫声呜呜咽咽,像哀怨又像思慕,像抽泣又像倾诉,尾声凄切、婉转、悠长,如同不断的细丝。

(3)舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

译文:(箫声)使深谷中的蛟龙听了起舞,使独坐孤舟的寡妇听了落泪。

三、阅读课文第3段,完成后面的题目。

1.正襟危坐而问客 正:形容词用作动词,整理 危坐:端坐

2.月明星稀,乌鹊南飞 南:方位名词作状语,向南

3.西望夏口,东望武昌

西:方位名词作状语,向西 东:方位名词作状语,向东

4.方其破荆州 破:形容词用作动词,攻破

5.下江陵,顺流而东也 下:方位名词作动词,攻占

东:方位名词作动词,东进

6.况吾与子渔樵于江渚之上

渔:名词用作动词,打鱼 樵:名词用作动词,砍柴

7.侣鱼虾而友麋鹿 侣:名词的意动用法,以……为伴侣

友:名词的意动用法,以……为朋友

8.哀吾生之须臾 哀:形容词用作动词,哀叹

9.托遗响于悲风 响:动词用作名词,声音

10.翻译下列句子。

(1)何为其然也?

译文:(曲调)为什么这样(悲凉)呢?

(2)此非曹孟德之诗乎?

译文:这不是曹操的诗句吗?

(3)此非孟德之困于周郎者乎?

译文:这不是曹操被周瑜围困的地方吗?

(4)舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?

译文:战船相接千里,旌旗遮蔽天空,(他)面对大江酌酒,横执长矛吟诗,本是一位盖世英雄,可如今在哪里呢?

(5)寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

译文:像蜉蝣一样,将短暂的生命寄托于天地之间,渺小得就像大海里的一粒粟。

(6)哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

译文:哀叹我们生命的短促,羡慕长江流水的无穷无尽。

四、阅读课文第4、5段,完成后面的题目。

1.盈虚者如彼,而卒莫消长也

盈:满 虚:缺 卒:到底

2.则天地曾不能以一瞬 曾:简直、竟然

3.而吾与子之所共适 适:这里有享有的意思

4.杯盘狼籍 狼籍:凌乱

5.不知东方之既白 白:形容词用作动词,发白、变亮

6.翻译下列句子。

(1)则物与我皆无尽也,而又何羡乎!

译文:那么万物同我们一样都是永恒的,我们又羡慕什么呢!

(2)取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

译文:取用它们没有人禁止,享用它们无穷尽,这是自然界无穷无尽的宝藏,我和你可以共同享受。

(3)相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

译文:(大家)互相枕着垫着睡在舟中,不知不觉东方已经显出白色。

苏轼在文中表达了“水逝去而常流,月盈亏而永生”的观点,看上去是洒脱旷达的,但也有人认为他是消极的。那么,结合全文,你如何正确评价苏轼随遇而安、听任自然的人生态度?

[他人之见]

观点一:苏轼这番话听起来很超脱,但他感叹自己生命的短暂,羡慕江水的长流不息。希望与神仙相交,与明月同在,这都是不切实际的,表现了一种虚无主义思想和消极的人生观,流露出不能改变自身命运的忧伤和无奈。所以,所谓的听任自然,只能是一种自我安慰。

观点二:我认为听任自然是积极的人生态度,在客观形势对自己不利时,苏轼不是意志消沉,而是顺乎自然,积极地去适应现实。在现代竞争激烈的社会中,要立足于社会,我们同样要积极地去适应现实,投身到激烈的竞争中去。

观点三:我认为苏轼的思想从本质上看是矛盾的,说不上是消极占上风,还是积极占上风。从表面上看,作者通过主客问答最后归于豁达乐观,但是这种主与客“相与枕藉乎舟中”的结尾是向政敌的一种暗示——“我”虽然遭受迫害,贬谪黄州,但“我”的日子过得并不错,既不寂寞也无苦恼。这实际是一种抗议。但在思想上还没有真正做到超脱。

[吾之观点]

答:__________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

1.主旨归纳

文章通过泛游赤壁的所见所闻,以及主客之间的相互辩驳,反映了作者由故作旷达到陷于苦闷,又由苦闷到解脱的思想过程,表现了作者在“乌台诗案”遭到巨大的挫折后,虽身处逆境却仍然热爱生活的积极乐观的人生态度。

2.结构图示

3.写法赏析

(1)写景、抒情、议论紧密结合

本文不论抒情还是议论,始终不离江上风光和赤壁故事,这就创造出一种情、景、理的融合,充满诗情画意而又蕴含着人生哲理的艺术境界。第1段重在写景,与作者超然旷达的心情相映成趣,也为下文的抒情、议论奠定了基础。第4段虽重在说理,却借追溯历史陈迹、感怀历史人物而揭示人生与天地“变”与“不变”的哲理。

(2)骈散结合,宜于诵读

本文既保留了传统赋体的那种诗的特质与情韵,同时又吸取了散文的笔调和手法,打破了赋在句式、声律、对偶等方面的束缚,更多的是散文的成分,使文章兼具诗歌的深致情韵,又有散文的透辟理念。散文的笔势笔调,使全篇文气沉郁顿挫,如“万斛泉源”喷薄而出。与赋的讲究对偶不同,它相对自由,如开头“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下”,全是散句,参差疏落之中又有整饬之美。以下直至篇末,换韵较快,而且换韵处往往就是文意的一个段落,这就使本文特别宜于诵读,并且极富声韵之美,体现了韵文的长处。

(3)形象优美,善于取譬

如描写箫声的幽咽哀怨:“其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。”将抽象而不易捉摸的声、情,诉诸读者的视觉和听觉,写得具体可感,效果极佳。

4.课文译释

[壬戌:宋神宗元丰五年(1082)。既望:过了望日(农历十五日)之后,指农历十六日。既,已经。望,月满为望,指农历每月十五日。泛:漂浮。]

[兴:起。属(zhǔ):这里指劝人饮酒。明月之诗:指《诗经·陈风·月出》。窈窕(yǎo tiǎo)之章:指《诗经·陈风·月出》。这首诗的第一章,有“舒窈纠兮”一语。]

[少焉:一会儿。斗牛:斗宿和牛宿,都是星宿名。]

[横:笼罩。纵:任。一苇:指小船(比喻船很小,像一片苇叶)。如:往。凌:越过。万顷:指广阔的江面。茫然:旷远的样子。]

[冯(pínɡ)虚:凭空,凌空。冯,通“凭”,乘。遗世:遗弃尘世。羽化:传说成仙的人能飞升,像长了翅膀一样。]

[桂棹(zhào)兮兰桨:桂树做的棹,木兰做的桨。空明:指月光下的清波。溯(sù):逆流而上。]

[渺渺:悠远的样子。美人:指他所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。]

[洞箫:管乐器的一种。和(hè):同声相应,唱和。]

[袅(niǎo)袅:形容声音婉转悠长。幽壑(hè):深谷。潜蛟:潜伏的蛟龙。嫠(lí)妇:寡妇。“舞”“泣”都是使动用法。]

[愀(qiǎo)然:容色改变的样子。正:整理。危:端正。]

[“月明”二句出自曹操《短歌行》。夏口:地名,在今湖北武昌的西面。武昌:今湖北鄂城。缪(liáo):缭、盘绕。孟德之困于周郎:指公元208年,周瑜在赤壁之战中击败曹操,周郎,周瑜,“吴中皆呼为周郎”,后世一直沿用。]

[破荆州:建安十三年(208),曹操南击荆州,当时荆州刺史刘表已死,刘表的儿子刘琮投降曹操。破,攻破。下江陵:刘琮投降曹操以后,曹操又在当阳的长坂击败刘备,进兵江陵。下,攻占。舳舻(zhú lú):船头和船尾的并称,泛指首尾相接的船只。酾(shī)酒:斟酒。槊:长矛。]

[渔樵:打鱼砍柴,名词用作动词。侣、友:名词的意动用法,即“以……为伴侣”“以……为朋友”。一叶之扁(piān)舟:一只小船。一叶,形容船小。匏(páo)樽:用葫芦做成的酒器。匏,葫芦。蜉蝣(fú yóu):一种小飞虫,夏秋之交生在水边,生存期很短,古人说它朝生暮死。这里用来比喻人生短促。]

[须臾:片刻,形容生命之短。挟:持,带。这里意为偕同。]

[遗响:余音,指箫声。悲风:指秋风。]

[逝者如斯:语出《论语·子罕》:“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜!’”斯,此,这里指水。盈虚:盈,满。虚,缺。卒:到底。]

[盖:这里表示假设语气。曾:竟,简直。一瞬:一眨眼。比喻时间短暂。何羡:倒装,即“羡何”,指上文的“羡长江之无穷”。]

[且夫:发语词,表示另起一个话头。]

[造物者:原意指“天”,就是现在所说的“自然”。无尽藏(zànɡ):出自佛家语的“无尽藏海”(像海之能包罗万物)。共适:共同享有。]

[肴核:菜肴和果品。狼籍:凌乱。]

[枕藉(jiè):枕着垫着。既白:已经显出白色(指天明了)。既,已经。]

文言句式之被动句

一、知识讲解

被动句是指主语与谓语之间的关系是被动关系,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、实施者。被动句主要有以下形式:

类型 例句

“于”字句:谓语+于 六艺经传皆通习之,不拘于时(《师说》)

“见”字句:见+谓语 秦城恐不可得,徒见欺(《廉颇蔺相如列传》)

“受”字句: 受+谓语+于 吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人(《赤壁之战》)

“为”字句:为+动词 吾属今为之虏矣(《鸿门宴》)

“为……所” “为所”句 ①有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)

②不者,若属皆且为所虏(《鸿门宴》)

“被”字句 舞榭歌台,风流总被雨打风吹去(《永遇乐·京口北固亭怀古》)

无标志句 (意念被动句) ①感斯人言(《琵琶行》)

②而刘夙婴疾病(《陈情表》)

二、实战演练

翻译文中画线的句子。

郭劝,字仲褒,郓州须城人。举进士,累迁太常博士,特迁尚书屯田员外郎,以母老固辞,复为通判莱州。州民霍亮为仇人诬罪死,吏受赇傅致之,劝为辨理得免。时宋绶出知应天府,杜衍在荆南,劝言:“绶有辞学,衍清直,不宜处外。”又言:“武胜军节度使钱惟演迁延不赴陈州,觊望相位;弟惟济定州总管,自请就迁留后;胡则以罪罢三司使,乃迁工部侍郎。请趣惟演上道,罢惟济兵权,追则除命。”又论刘从德遗奏恩滥,贬太常博士、监潍州税。改祠部员外郎、知莱州。

(1)州民霍亮为仇人诬罪死,吏受赇傅致之,劝为辨理得免。

译文:州民霍亮被仇人诬陷被判死罪,差役们收受贿赂强加(罪名)给他,郭劝替他明察申辩(使他)得以免罪。

(2)胡则以罪罢三司使,乃迁工部侍郎。

译文:胡则因罪被免除三司使,却又升任工部侍郎。

(3)又论刘从德遗奏恩滥,贬太常博士、监潍州税。

译文:又批评对刘从德遗奏的恩典太滥,被贬为太常博士、监潍州税。

解析:(1)“州民霍亮为仇人诬罪死”中的“为”表被动。(2)“胡则以罪罢三司使”为无被动标志词的被动句,句中的“罢”要译为“被免除”。(3)“贬太常博士、监潍州税”为无被动标志词的被动句,句中的“贬”要译为“被贬为”。

参考译文:

郭劝字仲褒,郓州须城人。考中进士屡经升迁为太常博士,特旨升职为尚书屯田员外郎,因为母亲年老而坚决推辞,又改任莱州通判。州民霍亮被仇人诬陷被判死罪,差役们收受贿赂强加(罪名)给他,郭劝替他明察申辩(使他)得以免罪。当时宋绶出朝为应天府知府,杜衍在荆南任职,郭劝说:“宋绶有文才学问,杜衍清廉正直,不应派在地方。”又说:“武胜军节度使钱惟演在京拖延不去陈州,觊觎宰相之位;其弟钱惟济现任定州总管,自己申请改派留后;胡则因罪被免除三司使,却又升任工部侍郎。请催促钱惟演立即返回任所,罢免钱惟济的兵权,追回对胡则的任命。”又批评对刘从德遗奏的恩典太滥,被贬为太常博士、监潍州税。 改任祠部员外郎、莱州知州。

[课内素材]

本文描绘了赤壁秋夜的优美景色和月夜泛舟的闲逸兴致,采用赋体传统的主客问答的形式,抒发了自己对宇宙人生的见解,特别是对江水与明月变与不变的议论,表现了开朗的胸怀和达观的态度,从羽化成仙的超然之乐到现实人生的苦闷,再到从清风明月中找到出路,表现出作者力求排遣心中苦闷、听顺自然的思想。

{角度点拨}

{精彩运用} 示例1:他,一人一笔,走遍天涯海角;壮志难酬,唯有寄托于文字。屡次遭贬,打不倒他的信念;艰难世事,造就了他的豪放诗作。他的杰作,无意不可入,无事不可言。怀古伤今,只为报效国家;论史谈玄,方显男儿本色。他把苦难研成墨,把贬谪化为笔,挥毫出一首又一首豪放旷达的诗词。是他,凝望庐山,道出了“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的哲理;是他,遥望苍穹,唱出了“西北望,射天狼”的气概;是他,对饮明月,吟出了“但愿人长久,千里共婵娟”的人间祝福。官场上的险恶风波,并没有消沉他高昂的意志;生活上的清苦,并没有销蚀他乐观向上的心。伴着涓涓细泉,聆听习习古风,故园神游中,苍银白发与皎洁月光交相辉映。“一尊还酹江月”,多么豪迈的举杯,淡逝了多少哀伤及生活磨难。“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,给赤壁带来了完美壮烈,这是诗,更是实。他,苏轼,让世人领悟到:面对生活坎坷应乐观,面对人生浮沉应有风度。

示例2:苏轼毕竟是苏轼,他能驾一叶扁舟,从容应对惊涛骇浪;在白露横江、清风徐来之际,他以旷达、疏狂的性情和俯仰万世的思考,来压制内心深处对人生变迁、世事无常的感伤。他猛然间豁然开朗,终于悟出了“自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”的哲理。霎时,他的内心已一片澄明。于是,所有的不幸与困苦,都在这旷达的胸中渺小得如同一缕游丝,一缕轻尘。那些小人不懂,可江上的清风懂了,山间的明月懂了。在这场与邪恶的拔河中,苏轼取得了心灵上的胜利。于是,他远离了喧嚣,回归于清纯空灵;他习惯了淡泊,才情更加俊逸洒脱;他明白了如何应对困难,才能做到宠辱不惊。

[拓展阅读]

文赤壁

朱增泉

文赤壁在黄州,武汉向东,车子开一个来小时就到了。一下车,我就远远望见苏东坡,是山坡下一尊高高站立的汉白玉石雕像。文赤壁的名声犹胜武赤壁,苏东坡是这里的主角。大家走近前去,仰视这位千古文豪。一个人一旦被刻成一尊石像,即便恣肆汪洋如苏轼,他那眉宇间,襟袍临风处,拂袖挪步,毕竟已少了那份气质。他的醉态浪漫呢?他的才情风骨呢?他的失意豁达呢?一尊石像纵然万古不朽,终究已不是有血有肉的那个人了。难怪,苏东坡这样豪放的人,也曾在这里感叹过“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”。

江山如画,逝者如斯!

迎面一座小山,不高,拾级而上。可能是这里的人想让文赤壁比武赤壁更“赤”、更吸引游客吧,山壁上泼了一层赭红色涂料,显得假了。苏东坡的文采名声,哪里还用得着粉饰媚俗?

登临而观,山壁下只剩两池死水。抬头北望,远处才是白茫茫的长江江面。在古代,长江是在这座小山脚下拍壁而流的,千百年来渐渐淤积成滩,如今滩地上都已盖满房子。当年,苏轼写了《前赤壁赋》,三个月后重游赤壁再写《后赤壁赋》时,就已感叹“曾日月之几何,而江山不可复识矣”。他去世至今已九百多年了,星换斗移,江山已改,虽是涛声依旧,毕竟江面已远。

唯有东坡在,剩有游人处。

从山上望下去,滩地上的楼群内,对着马路有一所赤壁小学,校门口挂着牌子。若是苏轼有灵,他一定也在盼望江山代有人才出吧?

苏东坡在黄州落难几年,写下了不朽名篇《赤壁怀古》《前赤壁赋》《后赤壁赋》。后来朝廷发来诰命,任命他为“汝州团练副使”。翻译成现在的说法,就是让他到汝州去当人武部副部长,也算是落实政策,为他重新安排了工作。其实那是给他一个虚职,明确规定他到了汝州“不得签署公事”,去挂职领一份钱粮而已。临行前,他又写了一首《别黄州》,诗中有“桑下岂无三宿恋”之句,可见他对黄州这几年“放浪山水间,与樵渔杂处”的落难日子难以忘怀。一个失意文人,被安排去挂职当一名“武官”,真是阴差阳错。

然而,文赤壁的全部意蕴,又恰恰产生在一连串的阴差阳错之间。苏东坡获罪入狱,旋被朝廷发配来黄州,反而为他营造出了创作“三赤”名篇的主观情绪和客观环境。古时,此山有峭壁插入江中,形如象鼻,山体为红色花岗岩,故名“赤鼻矶”。苏东坡是四川人,想必他初来乍到,竟将湖北口音“赤鼻”错听为“赤壁”。落难中的苏东坡“孤舟出没烟波里”,游饮江上,身临赤壁,伤感而怀古,触景而生情。面对万古东流、惊涛拍岸的浩浩长江,他心中也被满腔的不白、不公、不平,掀起阵阵巨大的感情波澜。他遥想当年赤壁之战时,时势何等风起云涌,一时多少豪杰,“而今安在哉”?于是,“苏子愀然”,扣舷而歌,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。情起波涛中,句出骇浪间,一吟成杰作,一叹成绝唱。

看来,生前的“命”与身后的“名”,从来不是一回事。生前命运好、身后名声也好的人是有的,但并非人人都能如愿、如意。有的人生前飞黄腾达、大红大紫,身后却瞬间灰飞烟灭,再没有人想起、提起,因为他生前其实并没有做过什么留得住的事。或是反倒被人想起、提起他生前曾做过某些恶事、丑事、腌臜埋汰之事,落个臭名昭著,也未可知。有的人生前大起大落,甚至连遭大灾大难,最终却艰难玉成,留下了传颂千古的大成就、大名声。所以,一个人对于眼前那点阴差阳错、阳错阴差,大可不必太在意。苏东坡赤壁怀古之词、之赋,皆悲愤中更见其旷达情怀。他若是一味排遣蝇营狗苟、狭隘不能自拔之情,纵然文丽辞美,也决计成不了杰作,更流传不到今天。

文赤壁,虽然并不是历史上赤壁之战的古战场,但细想起来,其实苏东坡在这里也打了一场赤壁之战。不过,他打的是一场“文战”,对手是那些围攻他、诬陷他的政敌。他的态度是超拔的,不屑于去同对手打那些是是非非的笔墨官司。他没有打黄盖,没有借东风,也没有草船借箭,只是借了几分酒力,信笔纵情写华章。这场赤壁“文战”的结果,苏东坡大获全胜,以其三篇不朽之作流传千古。

{美点借鉴} 一篇《文赤壁》读罢,不由感动于倾泻在字里行间的炽热情感,叹服于作者独运之匠心。文章前半部分以参观文赤壁为外部线索,以对苏轼的回忆与仰慕为内部线索,两条线索互为表里,齐头并行,写所见所闻所想所思。后半部分从记游转为抒怀,怀东坡之古,赞东坡之气,笔笔写东坡,处处关乎文赤壁,让二者神韵相通,互为映衬。如此精巧之布局使文章情感得以升华,主题得以深化。作者在参观文赤壁时,由所见之景展开丰富的联想,想到了东坡其人其诗,使文章显得更加丰富。在后面抒怀部分,作者联想巧妙,把苏东坡的人生经历、旷达情怀、千古杰作都推至读者面前,更好地表达了作者的思想感情。总之,赤情为文、智巧成篇构成了本文最大的艺术特色。