送杜少府之任蜀州

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

“黯然销魂者,唯别而已矣。”古人对于离别是很动感情的,送别是郑重其事的。那时候,道路崎岖难行,交通工具又落后,一别动辄多年,能否再见很难说。他们那样离别是可以理解的。士大夫阶层送别,不光是备酒饯行、折柳相赠,还常常写诗文送给行者(送别)或留给居者(留别),借以抒发别情或者相互勉励和安慰。所以在古代诗歌遗产中,送别的作品有相当大的数量。

送别的诗,绝大部分是诉说难分难舍的心情,是忧愁悲苦的。“携手上河梁,游子暮何之 徘徊蹊路侧,悢悢不能辞!”可以代表这类诗的基调。有没有人把离别这件事看得很超脱,唱出豪迈的歌声呢 有,不多。王勃的《送杜少府之任蜀州》要算是其中很出色的一首。

送杜少府之任蜀州

(唐)王勃

城阙辅三秦,

风烟望五津。

与君离别意,

同是宦游人。

海内存知己,

天涯若比邻。

无为在歧路,

儿女共沾巾。

王勃(650~676),字子安,绛州龙门(今山西省河津县)人。唐朝初年的著名诗人。传说他幼年聪明过人,6岁能文。曾游览南昌有名的胜地滕王阁,写下了震撼古今的名篇《秋日登洪府滕王阁饯别序》(简称《滕王阁序》)。曾任沛王府修撰(担任写作和编纂的官)。在他20岁的春夏之交,诸王子斗鸡游嬉,王勃写了一篇《斗鸡檄》,假托沛王鸡传檄声讨英王鸡。高宗看了这篇檄文,大为震怒,认为是挑拨诸王子,于是被赶出沛王府。26岁时往交趾(今越南)看望父亲,渡海溺水受惊而死。

王勃与杨炯、卢照邻、骆宾王一起,被称为“初唐四杰”。《四库全书简明目录》以为“勃文章巨丽,为四杰之冠”。在诗歌创作上,王勃反对以上官仪为代表的浮艳诗风,能针砭时弊,有感而发,给人以刚健质朴之感。他擅长骈文,现流传下来文20多篇,诗90多首。明人集为《王子安集》

作 者 简 介

*王勃(650-675),字子安。唐朝初年的著名诗人 ,一生短暂坎坷。有《王子安集》传世。

* “落霞与孤鹜(wù)齐飞, 秋水共长天一色”

——《滕王阁序》

*初唐四杰:王勃、杨炯、卢照邻、 骆宾王

王杨卢骆当时体,

轻薄为文哂未休。

尔曹身与名俱灭,

不废江河万古流。

——杜甫《戏为六绝句》

《送杜少府之任蜀州》是王勃的代表作,是王勃在供职长安时所作的一首著名的送别诗。这首诗有少年进取的精神,没有消极颓唐的情绪,可能是诗人二十岁以前在长安做朝散郎和任沛王府修撰时所作。

“同是宦游人”的赠别,心情本来是复杂的,但诗人用“海内存知己,天涯若比邻”这样开朗壮阔的诗句把缠绵的儿女之情一笔撇开,变悲凉为豪放,表现了他不平凡的胸怀抱负。

这首诗与一般送别诗迥然不同的是,它有一种奋发向上的精神。全诗情调高昂,气象开阔。这首诗给初唐的诗坛带来了一种清新的气息。这种精神发展下去便直接影响了“盛唐气象”的产生。

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦,

风烟望五津。

与君离别意,

同是宦游人。

海内存知己,

天涯若比邻。

无为在歧路,

儿女共沾巾。

之

任

城阙

三秦

五津

宦游

无为

歧路

沾巾

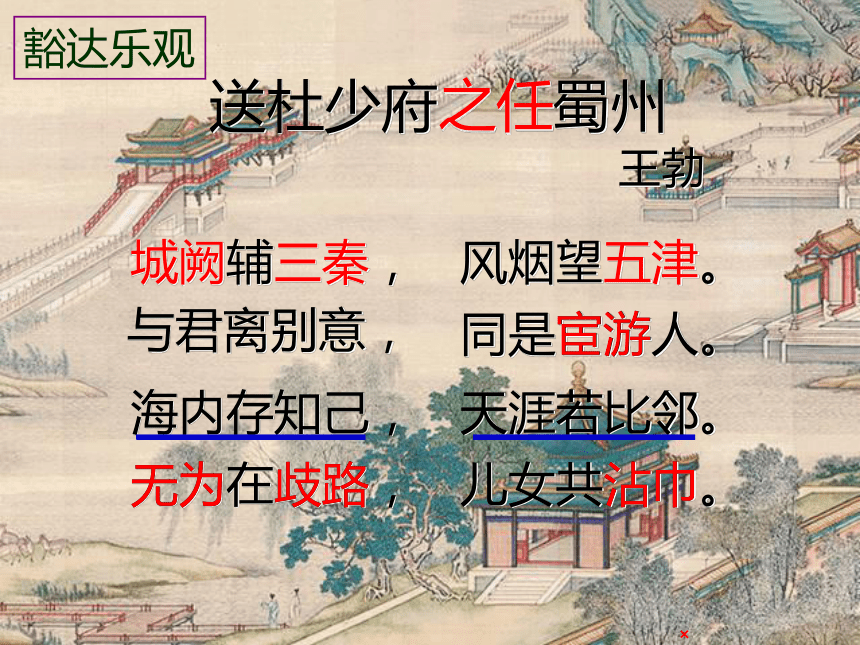

豁达乐观

类似的有《送孟浩然之广陵》

故 人 西 辞 黄 鹤 楼, 烟 花 三 月 下 扬 州。

孤 帆 远 影 碧 空 尽, 惟 见 长 江 天 际 流。

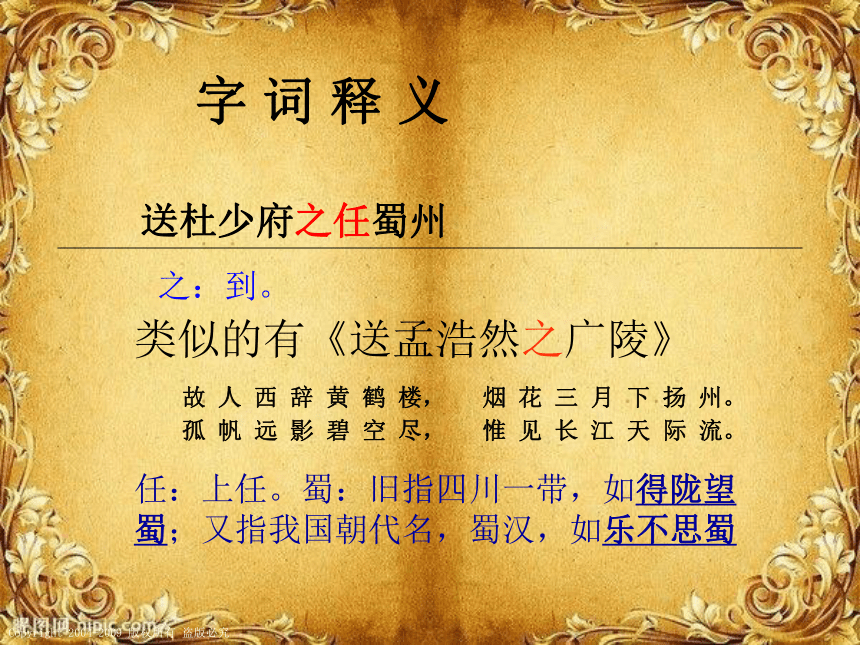

字 词 释 义

任:上任。蜀:旧指四川一带,如得陇望蜀;又指我国朝代名,蜀汉,如乐不思蜀

送杜少府之任蜀州

之:到。

城阙辅三秦,风烟望五津。

阙(què):宫门前的望楼。

城阙,帝王居住的城,这里指长安。

三秦:指关中(今陕西潼关以西)地区,古为秦国。项羽灭秦以后,分其地为雍、塞、翟三国,因此称“三秦” 。

辅:护卫。辅三秦,意思是“以三秦为辅”。

五津:津,渡口。五津,指四川长江自湔堰至犍为之间的五个渡口(白华津、万里津、江首津、 涉头津、江南津)。

与君离别意,同是宦游人。

宦(huàn):做官的意思 。

宦游:出外做官。

海内存知己,天涯若比邻。

海内:四海之内,诗中指全国范围内。

比:靠近,挨着。 比邻:近邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

无为:不用,不要。 歧路:指分手的路口。

儿女:儿女情态。沾巾:沾湿佩巾,意思是哭。

送杜少府之任蜀州 王勃

城阙辅三秦,

风烟望五津。

与君离别意,

同是宦游人。

海内存知己,

天涯若比邻。

无为在歧路,

儿女共沾巾。

(即将告别)由三秦环绕护卫着的都城长安,(透过迷漫的)风烟(似乎能)望见(巴蜀的) 五大渡口。

(我)同您(此时)都怀有惜别的心情,

(因为我们)都是离乡在外做官的人。

(只要)四海之内有着知心朋友,

(即使)远隔万里(也)如近在咫 [zhǐ] 尺。

不必在分手的歧路上,伤心地痛哭;

像多情的少年男女,彼此泪落沾衣。

城阙辅三秦,风烟望五津。 首联属“工对”中的“地名对”,极壮阔,极精整。开篇写送行的地点和友人要去的地方,暗示了朋友间恋恋不舍的深情厚谊。第一句写长安的城垣、宫阙被辽阔的三秦之地所“辅”(护持、拱卫),气势雄伟,点送别之地。第二句里的“五津”指岷江的五大渡口白华津、万里津、江首津、涉头津、江南津,泛指“蜀川”,点杜少府即将宦游之地;而“风烟”、“望”,又把相隔千里的秦、蜀两地连在一起。自长安遥望蜀川,视线为迷蒙的风烟所遮,微露伤别之意,已摄下文“离别”、“天涯”之魂。

与君离别意,

同是宦游人。 接着对友人进行劝慰:彼此处境相同,感情一致。

别中之别 ,不必伤感。

海内存知己,天涯若比邻。 之后进一步宽慰友人,使对方不因和挚友分别而感到孤凄。虽然天各一方,只要朋友知心,保持着真挚的友情,就好像近在咫尺。这就使人心胸开阔,一扫离情别绪。从曹植的《赠白马王彪》“丈夫志四海,万里犹比邻”脱化出来的。与高适《别董大》:“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”意境相似。

无为在歧路,儿女共沾巾。

最后劝慰友人不要作儿女之态,语壮而情深,表现了诗人开阔的胸襟。

此诗以工整的对仗开篇,句意壮阔、眼界宏大。长安的城垣宫殿被辽阔的三秦所护卫,遥望蜀州,视线穿过迷茫的风烟,隐约可见五大渡口。“辅”“望”二字把相隔千里的都城长安和蜀地联系起来,暗含离别之意。好友杜少府将去的蜀州如何?先在京城眺望想象一番,正律是虚写,是出现在想象中的物象。因首联已工对,为了避免板滞,颔联以散调承接,文意起伏。与你离别的意绪,接下来似乎应该写离别意的具体内含了,但作者一转,用“同是宦游人”缓解了伤感。你和我都是远离故乡在外求官的人,这次分别不过是客中送客,何须悲伤愁叹!颈联造语立意奇警,是全篇诗眼。四海之内有一知己,即使远在天涯,也好似比邻而居,就在身旁。胸襟健朗,不愧为千古传诵的名句。这一联可能受到三国曹植《赠白马王彪》:“丈夫志四海,万里犹比邻”诗句的启发,但王句更为警要,更能表达出友情的深厚,所以比曹诗广为人知。末联以劝慰友人结束。不要在这送别分手的大路口像平常的小儿女那样哭哭啼啼。大丈夫四海为家。且有知己遥遥心通,根本不必悲伤!全诗开合顿挫,却又意气流畅贯通。没有半点悱恻哀怨,反而激人奋进,在送别诗中别开生面,堪称绝唱。

小结

《送杜少府之任蜀州》是一首送别诗,写的是离别之情,但由于诗人开阔的胸怀,完全没有给人一种因离别而悲伤的情调,而是表达出诗人对友情的坚贞信念和对世事旷达的情怀。堪称古代送别诗中上乘之作。

首联:回首长安,遥望蜀地。

颔联:同是宦游,客中作别。

颈联:天涯海角,互相勉励。

尾联:擦干眼泪,歧路壮别

拓展链接

送别诗,是抒发诗人离别之情的诗歌。一般是按时间、地点来描写景物,表达离愁别绪,从而体现作者的思想感情。送别诗中常用的意象有长亭、杨柳、夕阳、酒、秋等。诗歌题目往往有“赠、别、送”等字眼。送别内容有写夫妻之别、亲人之别、友人之别,也有写同僚之别,甚至写匆匆过客之别。所用的手法常常是直抒胸臆或借景抒情。其艺术特点,有的格调豪放旷达,有的委婉含蓄,有的词浅情深。

你还知道那些送别诗呢?

《送元二使安西》

王维(唐)

渭城朝雨轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒

西出阳关无故人

《别董大》

高适(唐)

千里黄云白日曛,

北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,

天下谁人不识君

《赠汪伦 》

李白(唐)

李白乘舟将欲行,

忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,

不及汪伦送我情 。

《赋得古原草送别》

白居易(唐)

离离原上草,

一岁一枯荣。

野火烧不尽,

春风吹又生。

远芳侵古道,

晴翠接荒城。

又送王孙去,

萋萋满别情。

《送别》

李叔同 (现代)

长亭外,古道边,

芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,

夕阳山外山。

天之涯,海之角,

知交半零落。

一瓢浊酒尽余欢,

今宵别梦寒。

送别诗歌名句

浮云游子意,落日故人情。

(李白《送友人》)

请君试问东流水,别意与之谁短长?

(李白《金陵酒肆留别》)

黄 鹤 楼

黄 鹤 楼

昔人已乘黄鹤去,

此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,

白云千载空悠悠。

睛川历历汉阳树,

芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?

烟波江上使人愁。

“黯然销魂者,唯别而已矣。”古人对于离别是很动感情的,送别是郑重其事的。那时候,道路崎岖难行,交通工具又落后,一别动辄多年,能否再见很难说。他们那样离别是可以理解的。士大夫阶层送别,不光是备酒饯行、折柳相赠,还常常写诗文送给行者(送别)或留给居者(留别),借以抒发别情或者相互勉励和安慰。所以在古代诗歌遗产中,送别的作品有相当大的数量。

送别的诗,绝大部分是诉说难分难舍的心情,是忧愁悲苦的。“携手上河梁,游子暮何之 徘徊蹊路侧,悢悢不能辞!”可以代表这类诗的基调。有没有人把离别这件事看得很超脱,唱出豪迈的歌声呢 有,不多。王勃的《送杜少府之任蜀州》要算是其中很出色的一首。

送杜少府之任蜀州

(唐)王勃

城阙辅三秦,

风烟望五津。

与君离别意,

同是宦游人。

海内存知己,

天涯若比邻。

无为在歧路,

儿女共沾巾。

王勃(650~676),字子安,绛州龙门(今山西省河津县)人。唐朝初年的著名诗人。传说他幼年聪明过人,6岁能文。曾游览南昌有名的胜地滕王阁,写下了震撼古今的名篇《秋日登洪府滕王阁饯别序》(简称《滕王阁序》)。曾任沛王府修撰(担任写作和编纂的官)。在他20岁的春夏之交,诸王子斗鸡游嬉,王勃写了一篇《斗鸡檄》,假托沛王鸡传檄声讨英王鸡。高宗看了这篇檄文,大为震怒,认为是挑拨诸王子,于是被赶出沛王府。26岁时往交趾(今越南)看望父亲,渡海溺水受惊而死。

王勃与杨炯、卢照邻、骆宾王一起,被称为“初唐四杰”。《四库全书简明目录》以为“勃文章巨丽,为四杰之冠”。在诗歌创作上,王勃反对以上官仪为代表的浮艳诗风,能针砭时弊,有感而发,给人以刚健质朴之感。他擅长骈文,现流传下来文20多篇,诗90多首。明人集为《王子安集》

作 者 简 介

*王勃(650-675),字子安。唐朝初年的著名诗人 ,一生短暂坎坷。有《王子安集》传世。

* “落霞与孤鹜(wù)齐飞, 秋水共长天一色”

——《滕王阁序》

*初唐四杰:王勃、杨炯、卢照邻、 骆宾王

王杨卢骆当时体,

轻薄为文哂未休。

尔曹身与名俱灭,

不废江河万古流。

——杜甫《戏为六绝句》

《送杜少府之任蜀州》是王勃的代表作,是王勃在供职长安时所作的一首著名的送别诗。这首诗有少年进取的精神,没有消极颓唐的情绪,可能是诗人二十岁以前在长安做朝散郎和任沛王府修撰时所作。

“同是宦游人”的赠别,心情本来是复杂的,但诗人用“海内存知己,天涯若比邻”这样开朗壮阔的诗句把缠绵的儿女之情一笔撇开,变悲凉为豪放,表现了他不平凡的胸怀抱负。

这首诗与一般送别诗迥然不同的是,它有一种奋发向上的精神。全诗情调高昂,气象开阔。这首诗给初唐的诗坛带来了一种清新的气息。这种精神发展下去便直接影响了“盛唐气象”的产生。

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦,

风烟望五津。

与君离别意,

同是宦游人。

海内存知己,

天涯若比邻。

无为在歧路,

儿女共沾巾。

之

任

城阙

三秦

五津

宦游

无为

歧路

沾巾

豁达乐观

类似的有《送孟浩然之广陵》

故 人 西 辞 黄 鹤 楼, 烟 花 三 月 下 扬 州。

孤 帆 远 影 碧 空 尽, 惟 见 长 江 天 际 流。

字 词 释 义

任:上任。蜀:旧指四川一带,如得陇望蜀;又指我国朝代名,蜀汉,如乐不思蜀

送杜少府之任蜀州

之:到。

城阙辅三秦,风烟望五津。

阙(què):宫门前的望楼。

城阙,帝王居住的城,这里指长安。

三秦:指关中(今陕西潼关以西)地区,古为秦国。项羽灭秦以后,分其地为雍、塞、翟三国,因此称“三秦” 。

辅:护卫。辅三秦,意思是“以三秦为辅”。

五津:津,渡口。五津,指四川长江自湔堰至犍为之间的五个渡口(白华津、万里津、江首津、 涉头津、江南津)。

与君离别意,同是宦游人。

宦(huàn):做官的意思 。

宦游:出外做官。

海内存知己,天涯若比邻。

海内:四海之内,诗中指全国范围内。

比:靠近,挨着。 比邻:近邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

无为:不用,不要。 歧路:指分手的路口。

儿女:儿女情态。沾巾:沾湿佩巾,意思是哭。

送杜少府之任蜀州 王勃

城阙辅三秦,

风烟望五津。

与君离别意,

同是宦游人。

海内存知己,

天涯若比邻。

无为在歧路,

儿女共沾巾。

(即将告别)由三秦环绕护卫着的都城长安,(透过迷漫的)风烟(似乎能)望见(巴蜀的) 五大渡口。

(我)同您(此时)都怀有惜别的心情,

(因为我们)都是离乡在外做官的人。

(只要)四海之内有着知心朋友,

(即使)远隔万里(也)如近在咫 [zhǐ] 尺。

不必在分手的歧路上,伤心地痛哭;

像多情的少年男女,彼此泪落沾衣。

城阙辅三秦,风烟望五津。 首联属“工对”中的“地名对”,极壮阔,极精整。开篇写送行的地点和友人要去的地方,暗示了朋友间恋恋不舍的深情厚谊。第一句写长安的城垣、宫阙被辽阔的三秦之地所“辅”(护持、拱卫),气势雄伟,点送别之地。第二句里的“五津”指岷江的五大渡口白华津、万里津、江首津、涉头津、江南津,泛指“蜀川”,点杜少府即将宦游之地;而“风烟”、“望”,又把相隔千里的秦、蜀两地连在一起。自长安遥望蜀川,视线为迷蒙的风烟所遮,微露伤别之意,已摄下文“离别”、“天涯”之魂。

与君离别意,

同是宦游人。 接着对友人进行劝慰:彼此处境相同,感情一致。

别中之别 ,不必伤感。

海内存知己,天涯若比邻。 之后进一步宽慰友人,使对方不因和挚友分别而感到孤凄。虽然天各一方,只要朋友知心,保持着真挚的友情,就好像近在咫尺。这就使人心胸开阔,一扫离情别绪。从曹植的《赠白马王彪》“丈夫志四海,万里犹比邻”脱化出来的。与高适《别董大》:“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”意境相似。

无为在歧路,儿女共沾巾。

最后劝慰友人不要作儿女之态,语壮而情深,表现了诗人开阔的胸襟。

此诗以工整的对仗开篇,句意壮阔、眼界宏大。长安的城垣宫殿被辽阔的三秦所护卫,遥望蜀州,视线穿过迷茫的风烟,隐约可见五大渡口。“辅”“望”二字把相隔千里的都城长安和蜀地联系起来,暗含离别之意。好友杜少府将去的蜀州如何?先在京城眺望想象一番,正律是虚写,是出现在想象中的物象。因首联已工对,为了避免板滞,颔联以散调承接,文意起伏。与你离别的意绪,接下来似乎应该写离别意的具体内含了,但作者一转,用“同是宦游人”缓解了伤感。你和我都是远离故乡在外求官的人,这次分别不过是客中送客,何须悲伤愁叹!颈联造语立意奇警,是全篇诗眼。四海之内有一知己,即使远在天涯,也好似比邻而居,就在身旁。胸襟健朗,不愧为千古传诵的名句。这一联可能受到三国曹植《赠白马王彪》:“丈夫志四海,万里犹比邻”诗句的启发,但王句更为警要,更能表达出友情的深厚,所以比曹诗广为人知。末联以劝慰友人结束。不要在这送别分手的大路口像平常的小儿女那样哭哭啼啼。大丈夫四海为家。且有知己遥遥心通,根本不必悲伤!全诗开合顿挫,却又意气流畅贯通。没有半点悱恻哀怨,反而激人奋进,在送别诗中别开生面,堪称绝唱。

小结

《送杜少府之任蜀州》是一首送别诗,写的是离别之情,但由于诗人开阔的胸怀,完全没有给人一种因离别而悲伤的情调,而是表达出诗人对友情的坚贞信念和对世事旷达的情怀。堪称古代送别诗中上乘之作。

首联:回首长安,遥望蜀地。

颔联:同是宦游,客中作别。

颈联:天涯海角,互相勉励。

尾联:擦干眼泪,歧路壮别

拓展链接

送别诗,是抒发诗人离别之情的诗歌。一般是按时间、地点来描写景物,表达离愁别绪,从而体现作者的思想感情。送别诗中常用的意象有长亭、杨柳、夕阳、酒、秋等。诗歌题目往往有“赠、别、送”等字眼。送别内容有写夫妻之别、亲人之别、友人之别,也有写同僚之别,甚至写匆匆过客之别。所用的手法常常是直抒胸臆或借景抒情。其艺术特点,有的格调豪放旷达,有的委婉含蓄,有的词浅情深。

你还知道那些送别诗呢?

《送元二使安西》

王维(唐)

渭城朝雨轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒

西出阳关无故人

《别董大》

高适(唐)

千里黄云白日曛,

北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,

天下谁人不识君

《赠汪伦 》

李白(唐)

李白乘舟将欲行,

忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,

不及汪伦送我情 。

《赋得古原草送别》

白居易(唐)

离离原上草,

一岁一枯荣。

野火烧不尽,

春风吹又生。

远芳侵古道,

晴翠接荒城。

又送王孙去,

萋萋满别情。

《送别》

李叔同 (现代)

长亭外,古道边,

芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,

夕阳山外山。

天之涯,海之角,

知交半零落。

一瓢浊酒尽余欢,

今宵别梦寒。

送别诗歌名句

浮云游子意,落日故人情。

(李白《送友人》)

请君试问东流水,别意与之谁短长?

(李白《金陵酒肆留别》)

黄 鹤 楼

黄 鹤 楼

昔人已乘黄鹤去,

此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,

白云千载空悠悠。

睛川历历汉阳树,

芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?

烟波江上使人愁。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》