第12课 宋元时期的都市和文化 教学设计

文档属性

| 名称 | 第12课 宋元时期的都市和文化 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 697.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-28 12:22:22 | ||

图片预览

文档简介

作品名称

第12课 宋元时期的都市和文化

所用教材版本

人教版统编新教材

单元\章

第2单元

课\节

第12课

一、整体设计思路、指导依据说明

本课主要采用研究发现式学习,打破以往传统的教师讲述法或列表总结法,导入中设置悬疑引发学生探究宋元生活。本课设计的初衷是让学生从《清明上河图》节选的史实与词曲鉴赏中认识到宋元时期城市经济和城市文化繁荣发展,以此增强学生的民族自豪感。每一部分会贯穿历史事件并联系到学生的日常生活,例如如何看待西方节日对中国传统节日的冲击,优秀文学作品应具备的条件等等。让学生体会到历史与现实生活的联系,使学生的认识得到进一步的升华。感受文学作品体现出的个人情感与经历,体会其中折射的社会风貌和时代特征,认识“文学源于生活,是一定时期社会生活的反映”。本人大胆地对课本教学内容进行了取舍和整合,以史实探究与鉴赏为主题,解决课标要求的教学重点,化解难点。

《义务教育历史课程标准解读》指出:新课程倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力,改变课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状。这是本课设计的主要指导依据。

二、教材分析

本课是人教版七年级下册第二单元的第七课,围绕宋元时期的社会风貌、文学艺术发展情况展开。虽然涉及的历史事件较少,但是教材过于简略,介绍不够完整。本课分为三个子目,分别是繁华的都市生活、宋词、元曲。三个子目之间互相独立,介绍的是都市生活与文化发展。通过结合前几课的学习宋朝与元朝的更迭,可以与学生探究经济与文化之间的内在关系。

教学重点:瓦子和勾栏;宋词、元曲。

教学难点:引导学生认识都市生活繁华的原因,探究经济和文化之间的内在联系。

三、学情分析

作为七年级的学生,心智不成熟且缺乏综合分析的能力,但是出于好奇心他们的思维活跃,求知欲望强烈,这有助于他们积极参与探究性学习。同时七年级的学生在各种媒体上已经不同程度地接触过本课相关史实,所以比较容易进入特定的历史情境。为使学生在学习过程中更好地理解本课内容,在教材处理中,通过加入《清明上河图》及宋词元曲的赏析,更好地激发学生的学习兴趣,以此来贯穿知识点。

四、教学目标

课标:知道宋元时期商业贸易的繁荣;了解宋元时期的都市生活和宋词、元曲的流行。

了解宋元时期繁华都市生活的主要表现,理解宋词、元曲主要特点并能说出代表作家;通过《清明上河图》了解宋代市民生活的丰富多彩,收集宋词、元曲名作提高鉴赏力;感受宋元时期繁荣城市文化增加民族自豪感,感受文学作品中体现的个人情感经历,体会其中社会风貌时代特征,认识“文学源于生活,是一定时期社会生活的反映”。

5.教学过程设计(注意:每一教学步骤均要说明设计意图)

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

情境导入、设置悬念

教师介绍:宋朝的建立和统一,消除了晚唐五代分裂割据的局面,社会经济得以正常发展。那么国内外学者是怎么评价宋朝呢?

全宋朝319年的记录,无非是军事的挫败和退却,所有的例外则是以“岁币”为名向北方少数民族购得的和平。

——黄仁宇《中国大历史》

如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝!

——池田大作《展望21世纪——汤因比与池田大作对话录》

教师提问:如果是你,愿意生活在宋朝吗?大家可以不着急回答,一起进入新课12课《宋元时期的都市和文化》,来看看宋元时期的都市生活和人文特色!

阅读材料思考并回答:和平、对宋朝的生活向往等等。

用国内外学者的言论作为情境导入,贴合学生已学的知识设置悬疑,带着问题思考导入新课。

一、繁华的都市生活

(一)宋元大都市

北宋的开封、南宋的临安、元朝的大都都是当时世界上著名的大都市。

教师讲述:宋元时期有很多大的城市,在社会生活方面呈现出丰富多彩的景象。

教师提问:同学们可以列举出宋元时期有哪些著名的大都市吗?

回答:北宋的开封、南宋的临安、元朝的大都。

通过提问,从宋朝朝代特征过渡到宋代的城市文化

(二)繁华的表现

1.北宋商业区分布更为自由。

教师展示《唐都长安》与《北宋开封》地图并提问:与唐都长安相比,北宋开封城商业区在空间分布上发生了什么变化?

教师提示:帮助学生标注出图上的商业区位置,引导学生观察商业区的变化。

回答:北宋商业区分布更为自由。

通过唐朝都城与北宋开封的对比,初步培养学生观察历史地图的能力。

2.商业活动时间延长,全天营业。

(在宋朝)旧时日中为市的经营时间也被打破,早市、夜市昼夜相接。

——人教版高中历史必修2

教师提问:根据材料说明宋代都城商业活动在时间上有什么特点?

教师总结:在宋朝,旧时日中为市的经营时间也被打破,早市、夜市昼夜相接。例如北宋都城开封的夜市就十分兴盛。到宋代,商业活动时间延长,全天营业。

观察材料,思考得出第二个表现:商业活动时间延长,全天营业。

培养学生的观察、理解与思维能力。

3.市民阶层的出现

宋朝是中国社会市民阶级正式产生的时代……市民的富足闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝文化的高度繁荣。

——詹子庆 《中国古代史参考资料》

教师提问:结合材料说明,宋朝城市出现了哪一新兴阶层?

教师解释: 市民阶层是随着宋朝经济发展不断壮大的一个群体,主要是生活在城市里工商业者和一般居民。

回答:市民阶层

对本课的重点概念作做完整解释,明确市民阶层的概念,就与其后探讨宋代都市生活繁荣原因,文化生活的出现等等做一个串连和铺垫。

活动探究:假设你是宋朝时一位去开封旅游的人,合理规划一下你的美好旅程。(包括:住宿和吃喝玩乐)

参与活动探究,学会观察,培养鉴赏能力,与同学互相讨论。

设置情境,合作探究。让学生身临其境感受宋朝的都市生活,激发学生学习热情。

教师展示《清明上河图》大图,简要介绍画作内容、讲解大图布局、整体构造。

展示《清明上河图》局部

教师通过展示图中局部细节,分别向学生展示当时开封城的脚店、“馕”与“香饮子”等一些生活细节。

(1)休闲场所:瓦子和勾栏

过渡:解决了住宿和吃喝,想要娱乐又想购物,找什么场所呢?

教师提问:瓦子和勾栏具体指什么?

瓦舍者,谓其‘来时瓦合,去时瓦解’之义,易聚易散也。

——吴自牧《梦梁录》

教师解释:瓦舍是人的集散地,即集贸市场,来往的商人、顾客最多,因而成了人的集散地。

教师解释:第一,从起源上看,瓦子的产生是城市繁荣、商业发展、市民阶层队伍扩大的结果;第二,从瓦子的内容来看,既有物质生活方面的,更重要的是精神生活方面的,反映了宋代商业活动领域的扩展。

回答:瓦子和勾栏。

学生阅读课本并回答:瓦子是娱乐兼商业的场所。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为勾栏。

通过史料阅读和课本归纳,突破本课重点。

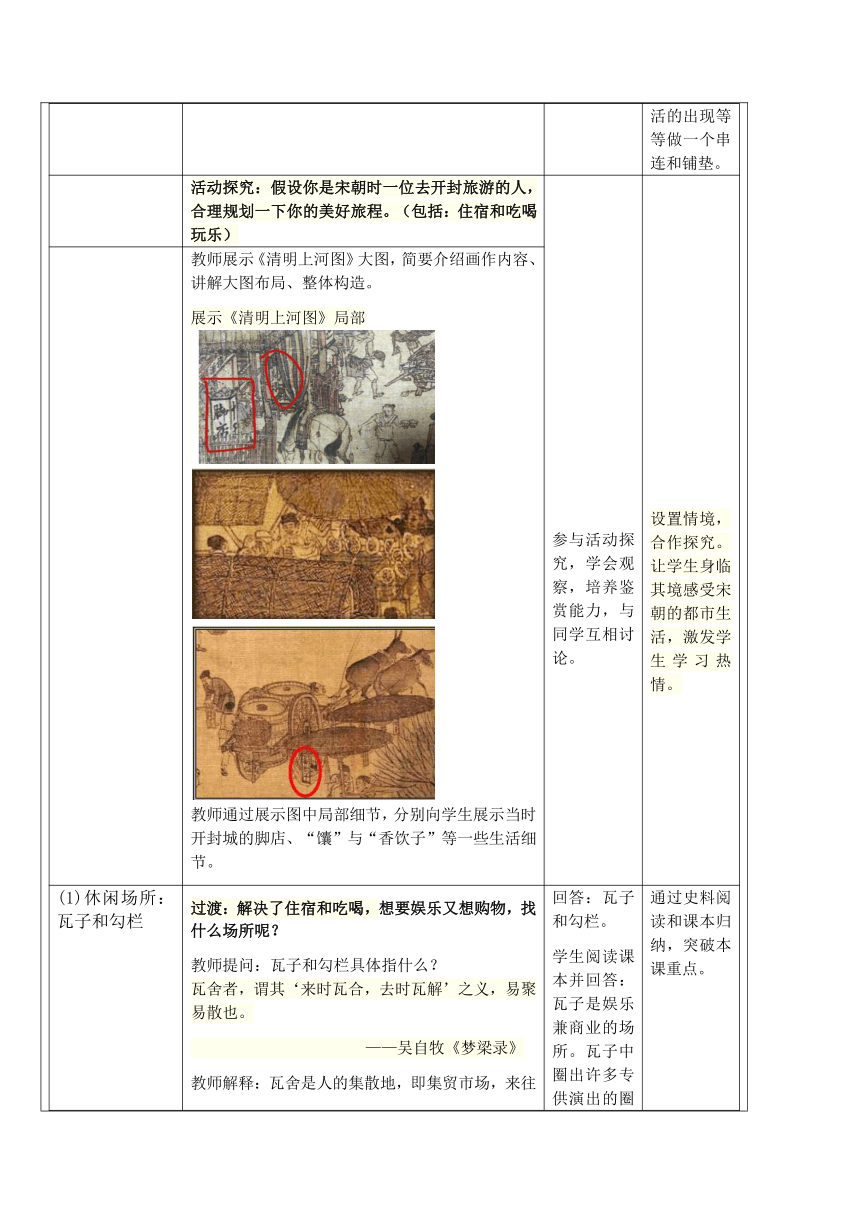

教师展示《清明上河图》中瓦子的场景并提问:你能用在图圈中标出瓦子和勾栏吗?

勾栏

瓦子 勾栏

观察图形并思考。

用学生熟悉的图形描绘出瓦子和勾栏的关系,突破本课重点。

教师提问:结束了《清明上河图》的短暂旅途,如果要去开封最繁华的地方,去哪里呢?

观察课本回答:大相国寺。

休闲场所:大相国寺

教师提问:根据材料,大家说说大相国寺开放的时间和开放时的具体场景呢?

都城相国寺最据冲会,每月朔、望、三、八日即开。伎巧百工列肆,罔有不集;四方珍异之物,悉萃其间。

——宋 王得臣《麈史·谐谑》

阅读史料,并在教师的帮助下读懂整段材料。

通过史料中对相国寺的描写,让学生体会到大相国寺的繁荣,初步培养学生阅读史料的能力,体现史料实证思想。

(2)休闲活动:看杂剧,听说书等

过渡:想象一下你在开封都可以进行哪些休闲活动?

教师进行简要介绍

阅读课本并回答:说书、唱曲、杂技、蹴鞠。

(3)休闲时机:传统节日

过渡:展示王安石《元日》、欧阳修《生查子》与苏轼的《水调歌头》

教师提问:诗中反映的分别是什么节日?

教师总结:传统节日既是市民休闲娱乐的重要时机,也是宋朝繁华都市生活的主要表现。

学生思考后回答:春节、元宵节、中秋节。

通过学生熟悉的诗词引导出传统节日,符合七年级学生的认知水平。

【历史与现实】

外来节日日益盛行,传统的节日是否已经不合时宜?

教师辩证总结传统节日

积极:中国传统文化的重要组成部分,体现了中国人民对家庭团圆、美好生活的向往,表达了对先人先烈的缅怀,是值得我们发扬和保留的。

消极:落后做法需要改良。

做法:取其精华、去其糟粕。

回答:不能忘记传统,敢于接受外来事物等等。

与现实结合,贴合学生的认知水平,让学生觉得历史就在身边。学习历史不仅仅是能知道过去的事情,还可以运用于现实生活中。帮助学生形成正确的历史价值观。

小结宋元都市文化繁荣原因与表现

原因

商品经济的发展和市民阶层的壮大

表现

休闲场所

大相国寺、瓦子勾栏

休闲活动

看杂剧、听说书等

休闲时机

传统节日(春节、元宵节、中秋节)

配合教师结合所学知识完成表格。

理清思路,归纳概括。

过渡

教师过渡:城市的发展、变化和繁荣不仅对市民的衣食住行产生了重要的影响,而且极大地丰富了市民的文化生活。大家知道宋朝和元朝的主要文学形式是什么吗?

回答:宋词元曲。

利用简单的因果关系,自然过渡到下一个子目

二、繁荣的文化

(二)词(可以唱的文学形式)

1.格式:词牌

教师简要介绍词这一文体的特点与格式

教师提问:每首词依据乐谱的要求,有一定的格式,词的格式的什么?能不能举些例子?

回答:词牌,如《念奴娇》《满江红》《蝶恋花》等。

了解词牌格式,唤醒学生的知识储备。

2.风格:宋词内容丰富多样,范围广泛。

教师介绍宋词发展历程,引入婉约派、豪放派概念。

学习鉴赏,体会感受宋词的魅力。

3.代表人物

(1)苏轼

生活时期:北宋

词风:豪迈飘逸

代表作:《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》

教师以《念奴娇.赤壁怀古》为导入,介绍苏轼

分析鉴赏《念奴娇.赤壁怀古》提问:对苏轼的词大家有什么感觉?

教师:苏轼对词风的改造,确立了豪放派在宋代词坛的重要地位。

回答:大气、磅礴。

感受、体会作者的情感与认知。

(2)李清照

生活时期:两宋之交

词风:委婉、细腻、清秀

代表作:《醉花阴》《声声慢》

教师提问:大家知道两宋之交有哪位著名的词人?

教师介绍李清照生平,播放《声声慢》朗诵

结合李清照自身经历与时代背景简要赏析解读本词

提问:对比苏轼和李清照的词风,李清照的词风有什么特点?

回答:李清照。

回答:委婉、细腻、清秀。

通过播放词的朗诵让学生感受李清照的词风,并体现生活时代对词人作词的影响

(3)辛弃疾

生活时期:南宋

词风:豪放

代表作:《南乡子.京口北固亭有怀》

教师过渡:随着靖康之变,中原沦陷南宋偏安,动荡的社会现实,失去家园的痛苦,收复失地的渴盼开始越来越多地反映在南渡词人的词作当中。

教师介绍辛弃疾,引入《南乡子.京口北固亭有怀》提问:与李清照和苏轼相比,他的词风更接近哪位?

学生回答:苏轼。

体会文学是社会生活的体现与反映,学会从文学作品中分析当时社会的状况。

小结宋代代表词人词作

词人

生活时期

词风

代表作

苏轼

北宋

豪迈飘逸

《念奴娇.赤壁怀古》

《水调歌头.明月几时有》

李清照

两宋之交

委婉

细腻

清秀

《醉花阴》

《声声慢》

辛弃疾

南宋

豪放

《南乡子.京口北固亭有怀》

教师总结:秾丽纤巧与豪迈慷慨并行不悖,这也成就宋词的丰富多彩、气象万千。宋词集中体现了宋代文学的最高成就。

(二)曲(可以演的文学形式)

1.组成:散曲、杂剧和南戏。

过渡: 学习过宋词之后我们来看看元曲。

教师提问:谁能来介绍下元曲由什么组成?

阅读课本并回答:散曲、杂剧和南戏。

2.艺术特点

播放元曲《窦娥冤》片段

教师提问:元曲有哪些艺术特点?

欣赏元曲结合课本回答:把音乐、歌舞、动作、念白融合一起,一种综合性艺术。

3.代表人物及代表作品

关汉卿《窦娥冤》

教师介绍《窦娥冤》故事内容

提问:窦娥冤的作者是谁?

回答:关汉卿

4.元曲四大家

关汉卿、马致远、郑光祖、白朴

教师:简要介绍关汉卿、马致远、郑光祖、白朴等“元曲四大家”。

提问:结合课本58页大家思考下为什么《窦娥冤》受到广大人民群众的喜爱?

教师补充:《窦娥冤》真实反映了当时元朝统治之下社会矛盾尖锐、社会腐败的现象,引起了群众的共鸣。

教师提问:这样看来,一个优秀的文学作品应具有什么品质?

教师补充:真实反映现实、有深刻的思想、能引发群众的共鸣等等。

回答:他多才多艺,了解民间疾苦,熟悉民间语言。

学生思考回答:接近群众生活等等。

通过结合关汉卿的生活背景反映出他的杂剧内容具有强烈的现实性和昂扬的斗争精神。

小结与升华

教师提问:宋代丰富多彩的的市民文化娱乐活动与经济的繁荣和城市的发展有何关系?

1.经济繁荣城市发展提供了物质基础。

2.市民阶层壮大有强烈的需求。

探究经济与文化的内在联系,突破本课难点。

教师小结:城市的发展、变化和繁荣不仅对市民的衣食住行产生了重要的影响,而且极大地丰富了市民的文化生活。而在宋朝出现的宋词是一种可以唱的文学形式,元朝出现的元曲的一种可以演的文学形式。表明宋元时期文学发展的趋势是自由化、通俗化。极大地适应了市民阶级的文化需求。

这节课后,再问大家如果是你,愿不愿意生活在宋朝?为什么?

自由回答

首尾呼应,让学生有感而发。

板书设计

作者简介:吕婕,女,1994——,福建师大社会历史学院2016级学科教学(历史)教育硕士研究生。第三届全国高等院校全日制教育硕士学科教学(历史)专业教学大赛三等奖获得者。

指导教师:林红专,男,1959――,福建师大社会历史学院,讲师。从事历史课程与教学论的教学与研究。

第12课 宋元时期的都市和文化

所用教材版本

人教版统编新教材

单元\章

第2单元

课\节

第12课

一、整体设计思路、指导依据说明

本课主要采用研究发现式学习,打破以往传统的教师讲述法或列表总结法,导入中设置悬疑引发学生探究宋元生活。本课设计的初衷是让学生从《清明上河图》节选的史实与词曲鉴赏中认识到宋元时期城市经济和城市文化繁荣发展,以此增强学生的民族自豪感。每一部分会贯穿历史事件并联系到学生的日常生活,例如如何看待西方节日对中国传统节日的冲击,优秀文学作品应具备的条件等等。让学生体会到历史与现实生活的联系,使学生的认识得到进一步的升华。感受文学作品体现出的个人情感与经历,体会其中折射的社会风貌和时代特征,认识“文学源于生活,是一定时期社会生活的反映”。本人大胆地对课本教学内容进行了取舍和整合,以史实探究与鉴赏为主题,解决课标要求的教学重点,化解难点。

《义务教育历史课程标准解读》指出:新课程倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力,改变课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状。这是本课设计的主要指导依据。

二、教材分析

本课是人教版七年级下册第二单元的第七课,围绕宋元时期的社会风貌、文学艺术发展情况展开。虽然涉及的历史事件较少,但是教材过于简略,介绍不够完整。本课分为三个子目,分别是繁华的都市生活、宋词、元曲。三个子目之间互相独立,介绍的是都市生活与文化发展。通过结合前几课的学习宋朝与元朝的更迭,可以与学生探究经济与文化之间的内在关系。

教学重点:瓦子和勾栏;宋词、元曲。

教学难点:引导学生认识都市生活繁华的原因,探究经济和文化之间的内在联系。

三、学情分析

作为七年级的学生,心智不成熟且缺乏综合分析的能力,但是出于好奇心他们的思维活跃,求知欲望强烈,这有助于他们积极参与探究性学习。同时七年级的学生在各种媒体上已经不同程度地接触过本课相关史实,所以比较容易进入特定的历史情境。为使学生在学习过程中更好地理解本课内容,在教材处理中,通过加入《清明上河图》及宋词元曲的赏析,更好地激发学生的学习兴趣,以此来贯穿知识点。

四、教学目标

课标:知道宋元时期商业贸易的繁荣;了解宋元时期的都市生活和宋词、元曲的流行。

了解宋元时期繁华都市生活的主要表现,理解宋词、元曲主要特点并能说出代表作家;通过《清明上河图》了解宋代市民生活的丰富多彩,收集宋词、元曲名作提高鉴赏力;感受宋元时期繁荣城市文化增加民族自豪感,感受文学作品中体现的个人情感经历,体会其中社会风貌时代特征,认识“文学源于生活,是一定时期社会生活的反映”。

5.教学过程设计(注意:每一教学步骤均要说明设计意图)

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

情境导入、设置悬念

教师介绍:宋朝的建立和统一,消除了晚唐五代分裂割据的局面,社会经济得以正常发展。那么国内外学者是怎么评价宋朝呢?

全宋朝319年的记录,无非是军事的挫败和退却,所有的例外则是以“岁币”为名向北方少数民族购得的和平。

——黄仁宇《中国大历史》

如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝!

——池田大作《展望21世纪——汤因比与池田大作对话录》

教师提问:如果是你,愿意生活在宋朝吗?大家可以不着急回答,一起进入新课12课《宋元时期的都市和文化》,来看看宋元时期的都市生活和人文特色!

阅读材料思考并回答:和平、对宋朝的生活向往等等。

用国内外学者的言论作为情境导入,贴合学生已学的知识设置悬疑,带着问题思考导入新课。

一、繁华的都市生活

(一)宋元大都市

北宋的开封、南宋的临安、元朝的大都都是当时世界上著名的大都市。

教师讲述:宋元时期有很多大的城市,在社会生活方面呈现出丰富多彩的景象。

教师提问:同学们可以列举出宋元时期有哪些著名的大都市吗?

回答:北宋的开封、南宋的临安、元朝的大都。

通过提问,从宋朝朝代特征过渡到宋代的城市文化

(二)繁华的表现

1.北宋商业区分布更为自由。

教师展示《唐都长安》与《北宋开封》地图并提问:与唐都长安相比,北宋开封城商业区在空间分布上发生了什么变化?

教师提示:帮助学生标注出图上的商业区位置,引导学生观察商业区的变化。

回答:北宋商业区分布更为自由。

通过唐朝都城与北宋开封的对比,初步培养学生观察历史地图的能力。

2.商业活动时间延长,全天营业。

(在宋朝)旧时日中为市的经营时间也被打破,早市、夜市昼夜相接。

——人教版高中历史必修2

教师提问:根据材料说明宋代都城商业活动在时间上有什么特点?

教师总结:在宋朝,旧时日中为市的经营时间也被打破,早市、夜市昼夜相接。例如北宋都城开封的夜市就十分兴盛。到宋代,商业活动时间延长,全天营业。

观察材料,思考得出第二个表现:商业活动时间延长,全天营业。

培养学生的观察、理解与思维能力。

3.市民阶层的出现

宋朝是中国社会市民阶级正式产生的时代……市民的富足闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝文化的高度繁荣。

——詹子庆 《中国古代史参考资料》

教师提问:结合材料说明,宋朝城市出现了哪一新兴阶层?

教师解释: 市民阶层是随着宋朝经济发展不断壮大的一个群体,主要是生活在城市里工商业者和一般居民。

回答:市民阶层

对本课的重点概念作做完整解释,明确市民阶层的概念,就与其后探讨宋代都市生活繁荣原因,文化生活的出现等等做一个串连和铺垫。

活动探究:假设你是宋朝时一位去开封旅游的人,合理规划一下你的美好旅程。(包括:住宿和吃喝玩乐)

参与活动探究,学会观察,培养鉴赏能力,与同学互相讨论。

设置情境,合作探究。让学生身临其境感受宋朝的都市生活,激发学生学习热情。

教师展示《清明上河图》大图,简要介绍画作内容、讲解大图布局、整体构造。

展示《清明上河图》局部

教师通过展示图中局部细节,分别向学生展示当时开封城的脚店、“馕”与“香饮子”等一些生活细节。

(1)休闲场所:瓦子和勾栏

过渡:解决了住宿和吃喝,想要娱乐又想购物,找什么场所呢?

教师提问:瓦子和勾栏具体指什么?

瓦舍者,谓其‘来时瓦合,去时瓦解’之义,易聚易散也。

——吴自牧《梦梁录》

教师解释:瓦舍是人的集散地,即集贸市场,来往的商人、顾客最多,因而成了人的集散地。

教师解释:第一,从起源上看,瓦子的产生是城市繁荣、商业发展、市民阶层队伍扩大的结果;第二,从瓦子的内容来看,既有物质生活方面的,更重要的是精神生活方面的,反映了宋代商业活动领域的扩展。

回答:瓦子和勾栏。

学生阅读课本并回答:瓦子是娱乐兼商业的场所。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为勾栏。

通过史料阅读和课本归纳,突破本课重点。

教师展示《清明上河图》中瓦子的场景并提问:你能用在图圈中标出瓦子和勾栏吗?

勾栏

瓦子 勾栏

观察图形并思考。

用学生熟悉的图形描绘出瓦子和勾栏的关系,突破本课重点。

教师提问:结束了《清明上河图》的短暂旅途,如果要去开封最繁华的地方,去哪里呢?

观察课本回答:大相国寺。

休闲场所:大相国寺

教师提问:根据材料,大家说说大相国寺开放的时间和开放时的具体场景呢?

都城相国寺最据冲会,每月朔、望、三、八日即开。伎巧百工列肆,罔有不集;四方珍异之物,悉萃其间。

——宋 王得臣《麈史·谐谑》

阅读史料,并在教师的帮助下读懂整段材料。

通过史料中对相国寺的描写,让学生体会到大相国寺的繁荣,初步培养学生阅读史料的能力,体现史料实证思想。

(2)休闲活动:看杂剧,听说书等

过渡:想象一下你在开封都可以进行哪些休闲活动?

教师进行简要介绍

阅读课本并回答:说书、唱曲、杂技、蹴鞠。

(3)休闲时机:传统节日

过渡:展示王安石《元日》、欧阳修《生查子》与苏轼的《水调歌头》

教师提问:诗中反映的分别是什么节日?

教师总结:传统节日既是市民休闲娱乐的重要时机,也是宋朝繁华都市生活的主要表现。

学生思考后回答:春节、元宵节、中秋节。

通过学生熟悉的诗词引导出传统节日,符合七年级学生的认知水平。

【历史与现实】

外来节日日益盛行,传统的节日是否已经不合时宜?

教师辩证总结传统节日

积极:中国传统文化的重要组成部分,体现了中国人民对家庭团圆、美好生活的向往,表达了对先人先烈的缅怀,是值得我们发扬和保留的。

消极:落后做法需要改良。

做法:取其精华、去其糟粕。

回答:不能忘记传统,敢于接受外来事物等等。

与现实结合,贴合学生的认知水平,让学生觉得历史就在身边。学习历史不仅仅是能知道过去的事情,还可以运用于现实生活中。帮助学生形成正确的历史价值观。

小结宋元都市文化繁荣原因与表现

原因

商品经济的发展和市民阶层的壮大

表现

休闲场所

大相国寺、瓦子勾栏

休闲活动

看杂剧、听说书等

休闲时机

传统节日(春节、元宵节、中秋节)

配合教师结合所学知识完成表格。

理清思路,归纳概括。

过渡

教师过渡:城市的发展、变化和繁荣不仅对市民的衣食住行产生了重要的影响,而且极大地丰富了市民的文化生活。大家知道宋朝和元朝的主要文学形式是什么吗?

回答:宋词元曲。

利用简单的因果关系,自然过渡到下一个子目

二、繁荣的文化

(二)词(可以唱的文学形式)

1.格式:词牌

教师简要介绍词这一文体的特点与格式

教师提问:每首词依据乐谱的要求,有一定的格式,词的格式的什么?能不能举些例子?

回答:词牌,如《念奴娇》《满江红》《蝶恋花》等。

了解词牌格式,唤醒学生的知识储备。

2.风格:宋词内容丰富多样,范围广泛。

教师介绍宋词发展历程,引入婉约派、豪放派概念。

学习鉴赏,体会感受宋词的魅力。

3.代表人物

(1)苏轼

生活时期:北宋

词风:豪迈飘逸

代表作:《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》

教师以《念奴娇.赤壁怀古》为导入,介绍苏轼

分析鉴赏《念奴娇.赤壁怀古》提问:对苏轼的词大家有什么感觉?

教师:苏轼对词风的改造,确立了豪放派在宋代词坛的重要地位。

回答:大气、磅礴。

感受、体会作者的情感与认知。

(2)李清照

生活时期:两宋之交

词风:委婉、细腻、清秀

代表作:《醉花阴》《声声慢》

教师提问:大家知道两宋之交有哪位著名的词人?

教师介绍李清照生平,播放《声声慢》朗诵

结合李清照自身经历与时代背景简要赏析解读本词

提问:对比苏轼和李清照的词风,李清照的词风有什么特点?

回答:李清照。

回答:委婉、细腻、清秀。

通过播放词的朗诵让学生感受李清照的词风,并体现生活时代对词人作词的影响

(3)辛弃疾

生活时期:南宋

词风:豪放

代表作:《南乡子.京口北固亭有怀》

教师过渡:随着靖康之变,中原沦陷南宋偏安,动荡的社会现实,失去家园的痛苦,收复失地的渴盼开始越来越多地反映在南渡词人的词作当中。

教师介绍辛弃疾,引入《南乡子.京口北固亭有怀》提问:与李清照和苏轼相比,他的词风更接近哪位?

学生回答:苏轼。

体会文学是社会生活的体现与反映,学会从文学作品中分析当时社会的状况。

小结宋代代表词人词作

词人

生活时期

词风

代表作

苏轼

北宋

豪迈飘逸

《念奴娇.赤壁怀古》

《水调歌头.明月几时有》

李清照

两宋之交

委婉

细腻

清秀

《醉花阴》

《声声慢》

辛弃疾

南宋

豪放

《南乡子.京口北固亭有怀》

教师总结:秾丽纤巧与豪迈慷慨并行不悖,这也成就宋词的丰富多彩、气象万千。宋词集中体现了宋代文学的最高成就。

(二)曲(可以演的文学形式)

1.组成:散曲、杂剧和南戏。

过渡: 学习过宋词之后我们来看看元曲。

教师提问:谁能来介绍下元曲由什么组成?

阅读课本并回答:散曲、杂剧和南戏。

2.艺术特点

播放元曲《窦娥冤》片段

教师提问:元曲有哪些艺术特点?

欣赏元曲结合课本回答:把音乐、歌舞、动作、念白融合一起,一种综合性艺术。

3.代表人物及代表作品

关汉卿《窦娥冤》

教师介绍《窦娥冤》故事内容

提问:窦娥冤的作者是谁?

回答:关汉卿

4.元曲四大家

关汉卿、马致远、郑光祖、白朴

教师:简要介绍关汉卿、马致远、郑光祖、白朴等“元曲四大家”。

提问:结合课本58页大家思考下为什么《窦娥冤》受到广大人民群众的喜爱?

教师补充:《窦娥冤》真实反映了当时元朝统治之下社会矛盾尖锐、社会腐败的现象,引起了群众的共鸣。

教师提问:这样看来,一个优秀的文学作品应具有什么品质?

教师补充:真实反映现实、有深刻的思想、能引发群众的共鸣等等。

回答:他多才多艺,了解民间疾苦,熟悉民间语言。

学生思考回答:接近群众生活等等。

通过结合关汉卿的生活背景反映出他的杂剧内容具有强烈的现实性和昂扬的斗争精神。

小结与升华

教师提问:宋代丰富多彩的的市民文化娱乐活动与经济的繁荣和城市的发展有何关系?

1.经济繁荣城市发展提供了物质基础。

2.市民阶层壮大有强烈的需求。

探究经济与文化的内在联系,突破本课难点。

教师小结:城市的发展、变化和繁荣不仅对市民的衣食住行产生了重要的影响,而且极大地丰富了市民的文化生活。而在宋朝出现的宋词是一种可以唱的文学形式,元朝出现的元曲的一种可以演的文学形式。表明宋元时期文学发展的趋势是自由化、通俗化。极大地适应了市民阶级的文化需求。

这节课后,再问大家如果是你,愿不愿意生活在宋朝?为什么?

自由回答

首尾呼应,让学生有感而发。

板书设计

作者简介:吕婕,女,1994——,福建师大社会历史学院2016级学科教学(历史)教育硕士研究生。第三届全国高等院校全日制教育硕士学科教学(历史)专业教学大赛三等奖获得者。

指导教师:林红专,男,1959――,福建师大社会历史学院,讲师。从事历史课程与教学论的教学与研究。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源