2020-2021学年统编版高中语文必修上册《荷塘月色》课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年统编版高中语文必修上册《荷塘月色》课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-28 14:03:51 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

出淤泥而不染,濯清莲而不妖,

中通外直,不蔓不枝,

香远益清,亭亭净植,

可远观而不可亵玩焉。

莲——花之君子者也。

——[宋]

周敦颐

《爱莲说》

写景状物抒情散文

一切景语皆情语

(王国维)

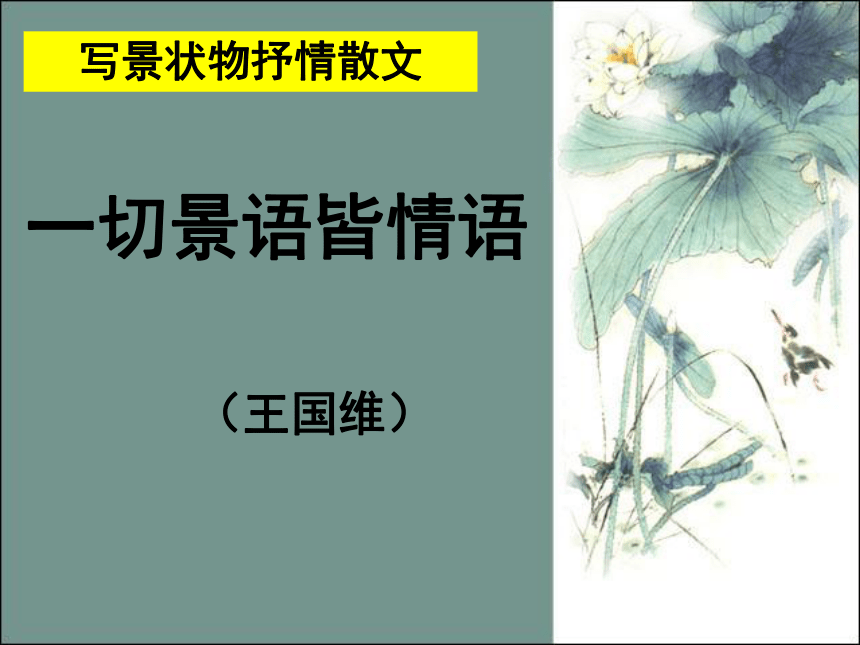

朱自清陈竹隐夫妇

作者简介

朱自清(1898-1948),字佩弦。生于江苏东海县,祖籍浙江绍兴,自祖父以来定居扬州,所以自称扬州人。1920年毕业于北京大学的哲学系,在江浙等地的中学任教,参加了文学研究会。1925年任清华大学教授。是著名的作家、学者、民主战士。

初中学过他的《背影》、《春》。作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。

阅读全文

随文入境

1、初步感知《荷塘月色》的美。

2、划出表现作者心情的语句。

3、找出作者的游踪。

一、怎样理解:“这几天心里颇不宁静”?

◆文眼。

交代夜游荷塘的缘由,奠定全篇的感情基调。

“颇”表明不宁静程度之深。作者不宁静的心绪笼罩全篇。

营造孤寂的氛围,

流露出淡淡的哀愁。

感情线索

时代背景

《荷塘月色》写于1927年7月,作者在清华大学教书,文中所描写的荷塘就在近春园。当时正是蒋介石发动“四·一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩着中国大地,这时作者的心态是“惶惶然

——参加革命或反革命都不能或不愿”,既反感国民党的反革命,又对共产党的革命心怀疑惧,“心里是一团乱麻”,最后与当时许多知识分子一样,选择“只有暂时逃避一法”,躲起来研究古代,也就是作者自称的“中和主义者”。

作者不满黑暗现实,追求自由光明,但一时又看不清前进方向,心情苦闷彷徨,思想矛盾复杂。《荷塘月色》正是作者当时生活处境和精神状态真切委婉的写照。

关于朱自清心情“不宁静”的原因,有人认为是源于对蒋介石4·12反革命政变的愤懑;也有人认为是源于作者的思乡之情,因为结尾作者说“这令我到底惦着江南了”;还有人认为源于作者作为一名小资产阶级知识分子面对人生十字路口而产生的苦闷、彷徨;甚至还有人根据一些史料,认为朱自清的“不宁静”是由于家庭生活的不和谐;如此等等。

在这个问题上,没有必要规定一个权威性的惟一答案。而且也正因为如此,《荷塘月色》将成为一首耐读的朦胧诗,不同的读者会因年龄、阅历、所处时代等等因素,从中读出自己的理解。

说说你的理解:我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。

“平常的自己”:不自由。

白天一定要做的事,一定要说的话,都是不想做不想说而不得不做不说的。

“超出了平常的自己”:自由。

什么都可以想,什么都可以不想。这是作者在荷塘独处时的感受。

感情线索

“另一世界”是一个宁静超然、没有纷争没有压制的自由世界。此时的作者超然物外,没有世俗的烦恼,没有痛苦和不快,心境平和安宁,是一个暂时摆脱了现实困扰的“自由的人”。

理解:我且受用这无边的荷香月色好了。

“且”字流露出从不自由中暂得宽余的淡淡的喜悦心情。

“无边的荷香月色”是由哀愁转为喜悦的触发点。

感情线索

抒发了暂离现实的快乐和获得短暂的自由宁静之后的淡淡喜悦之情。

自然地转入对景物的描写,结构上起着承上启下的作用。

说说你的理解:但热闹是他们的,我什么也没有。

“但”字笔锋陡转,热闹的蝉鸣蛙鼓反衬周围环境的寂静和作者内心的寂寞。

说明自己仍不能摆脱心中的愁绪,照应前文的“颇不宁静”。

感情线索

理解:这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

古代江南采莲习俗的热闹、风流、有趣,反衬现实生活的死寂、冷酷、无趣。

作者在现实中无法摆脱苦闷,转而借助想象,沉醉于想象之中,字里行间流露出对自由美好生活的向往和愿望无法满足的遗憾。

“可惜”暗示重新面对现实时的无奈和悲哀。又回到淡淡的哀愁之中。

感情线索

理解:这令我到底惦着江南了。

江南是作者的故乡。夜游荷塘,寻求佳境,意在摆脱“不宁静”的心情,但难以摆脱。

忆往怀旧,想借此摆脱现实的重压,终究无法超脱。

(

“什么声息也没有”,与开头的环境相比,此时更加沉寂。作者的忧愁没有缓解,又陷入寂寞与哀愁之中。)

感情线索

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

得宁静

失宁静

寻宁静

游记、写景状物的抒情散文

游踪、感情线

回家门

景与情

1.去荷塘途中的景:曲径、树、月色

淡淡的哀愁

2.荷塘边凝望的景:

①

月下荷塘:

荷叶、荷花、荷香、荷波、流水

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子.

叠字:

传神地描摹出眼前之景

增加了语言的音韵美

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

比喻:

高耸、自然舒展的形态。

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星。

又如刚出浴的美人

晶莹剔透,忽隐忽现,纤尘不染。

有袅娜地开着的

轻柔优美

有

羞

涩

地

打

着

朵儿

的

拟人:

含苞欲放的娇美情态.

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

通感:是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。

(嗅觉转为听觉)时断时续,若有若无,轻淡缥缈,沁人心脾。(烘托环境优雅宁静)

这一段没有写月,但处处有月,

因为这些景物都是淡淡月色

下的荷塘美景。

月下

荷塘

①

淡淡的喜悦

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

泻

照

“泻”字与“流水”呼应,增强动感,化静为动。

“照”字与“流水”不对应,直白板滞,缺乏动态感。

塘上月色

②

薄薄的青雾浮起在荷塘里。

浮

升

“浮”写出了青雾缥缈轻柔的特点,以动静写静景。表现月光的朦胧、柔美、淡雅。

“升”有腾空向上之意,却没有“青雾”的柔美之态。

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

画

印

“画”的是“弯弯的杨柳的稀疏的倩影”,带有主观的喜爱之情,杨柳影子柔美的线条如同美丽的画。

“印”显得客观,有被动之意。

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

淡淡的喜悦

“酣眠”比喻什么?“小睡”比喻什么?

——“酣眠”比喻朗照。

“小睡”比喻淡淡的云遮住了满月的意境。

这种朦胧柔和的恬淡意境正合作者此时的心境,所以说“恰到了好处”。

③

荷塘四周:

塘上月光、塘中月影交相辉映

清淡、朦胧、宁静(以动衬静)

写夜游荷塘引起的联想,想到古代诗词中对采莲的描绘从而引起对江南美好生活的怀念,表现了对眼前生活环境的不满,进一步表现了内心的不平静和对美好生活的憧憬。在淡淡的忧愁中结束全文。

家

—

小路

——

荷塘

——

家

不静

求静

得静

失静

情景交融

感情:淡淡的喜悦

与

淡淡的哀愁

小结:

从写景:荷塘月色相伴:月下荷塘(处处有月),塘中月色(时时有荷),荷月水乳交融,使文中之景始终蒙着一层朦胧的诗意。

从抒情:喜悦忧愁相随:无边荷香月色使作者喜悦,但喜悦之中却时而受到忧愁的牵掣,即使遥想“热闹”“风流”的采莲盛况,也只得片刻欢欣,最终摆脱不了现实之愁。

从基调:朦胧淡淡相配:作者是一“中和主义者”,“朦胧的荷塘月色”与“淡淡的喜悦忧愁”,刻意营造一种“梦”的氛围和意境。

作者渴望自由,不满现实,想逃避现实,最终不可得(“自由主义知识分子”的弱点),所以他唯一的出路只有直面现实,作出勇敢的抉择,在这点上朱自清就不及鲁迅(《彷徨》—战斗檄文)。

本文描写的荷塘只是近春园中一个普普通通的荷塘,然而在作者笔下,却是如此的秀美静谧,令人神往。为什么?

由于作者对景物做了深入细致的观察,对生活有深挚真切的感受,运用语言的功力很深,故有了美文《荷塘月色》。

仔细观察特定时间,如朝霞中,夕阳中,秋雨中,烈日中的某处景物,投入真情实感,仿照朱自清先生遣词用语的特点,写一篇500字以上的散文,题目自拟。

周末心记

2004年9月5日

“叮咛……”伴随着下课的铃声,同学们朝着教室门口冲了过去。

今天是星期天,在学校苦熬了一个星期的我们终于可以放飞了。心情很舒畅,尽管老天不为我们高兴,还扫兴的下着雨,可没人理会这点,照样打着花花绿绿的伞,头也不回地飞出了校园。

啊,外面的世界真精彩!有宽阔的马路,有高大的楼房。来来往往的汽车从我的眼中驶过,溅起一朵朵水花。道路两旁的树木被雨水冲洗,好像换了一件新衣裳是似的。

我走过一片绿绿的田地,远处一股熟悉的泥土的气息,伴随秋风而来,对——那正是故乡的味道。

记得小时候常到不远处的农村玩耍,那儿有柔软的土地,高高的树木,还有清澈的河水。在那儿我留下了很多美好的回忆。

我慢慢的走着,也慢慢的回忆着,不一会儿就到了步行街。那儿并没有我想象中的那么喧闹,反而有点安静,人人都撑着伞,走在镜子般光滑的大理石上。低洼的积水倒映着灰蒙蒙的天空。我仰头望着天空,天空上飘着大片的乌云,才发现没有蓝天、白云的天空也依然壮观。

雨不停的下,我突然想起了一首歌。歌曲中把下雨称作下沙。是啊,这一颗颗的小雨点落下,真的像一粒粒的沙子,轻飘飘的,风一吹,便四处飞扬。

不知不觉就回到了学校大门外,我向上望了望,“铜梁一中”四个字赫然的立在上面。我轻轻的叹了口气——“唉……学校!”

文章结构层次:

缘起(第1段):独游荷塘的时间、地点和缘由。

去荷塘(第2、3段):抒发月下独处的感受。

观荷塘(第4、5、6段):描绘荷塘、月色。

离荷塘()

出淤泥而不染,濯清莲而不妖,

中通外直,不蔓不枝,

香远益清,亭亭净植,

可远观而不可亵玩焉。

莲——花之君子者也。

——[宋]

周敦颐

《爱莲说》

写景状物抒情散文

一切景语皆情语

(王国维)

朱自清陈竹隐夫妇

作者简介

朱自清(1898-1948),字佩弦。生于江苏东海县,祖籍浙江绍兴,自祖父以来定居扬州,所以自称扬州人。1920年毕业于北京大学的哲学系,在江浙等地的中学任教,参加了文学研究会。1925年任清华大学教授。是著名的作家、学者、民主战士。

初中学过他的《背影》、《春》。作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。

阅读全文

随文入境

1、初步感知《荷塘月色》的美。

2、划出表现作者心情的语句。

3、找出作者的游踪。

一、怎样理解:“这几天心里颇不宁静”?

◆文眼。

交代夜游荷塘的缘由,奠定全篇的感情基调。

“颇”表明不宁静程度之深。作者不宁静的心绪笼罩全篇。

营造孤寂的氛围,

流露出淡淡的哀愁。

感情线索

时代背景

《荷塘月色》写于1927年7月,作者在清华大学教书,文中所描写的荷塘就在近春园。当时正是蒋介石发动“四·一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩着中国大地,这时作者的心态是“惶惶然

——参加革命或反革命都不能或不愿”,既反感国民党的反革命,又对共产党的革命心怀疑惧,“心里是一团乱麻”,最后与当时许多知识分子一样,选择“只有暂时逃避一法”,躲起来研究古代,也就是作者自称的“中和主义者”。

作者不满黑暗现实,追求自由光明,但一时又看不清前进方向,心情苦闷彷徨,思想矛盾复杂。《荷塘月色》正是作者当时生活处境和精神状态真切委婉的写照。

关于朱自清心情“不宁静”的原因,有人认为是源于对蒋介石4·12反革命政变的愤懑;也有人认为是源于作者的思乡之情,因为结尾作者说“这令我到底惦着江南了”;还有人认为源于作者作为一名小资产阶级知识分子面对人生十字路口而产生的苦闷、彷徨;甚至还有人根据一些史料,认为朱自清的“不宁静”是由于家庭生活的不和谐;如此等等。

在这个问题上,没有必要规定一个权威性的惟一答案。而且也正因为如此,《荷塘月色》将成为一首耐读的朦胧诗,不同的读者会因年龄、阅历、所处时代等等因素,从中读出自己的理解。

说说你的理解:我也像超出了平常的自己,到了另一世界里。

“平常的自己”:不自由。

白天一定要做的事,一定要说的话,都是不想做不想说而不得不做不说的。

“超出了平常的自己”:自由。

什么都可以想,什么都可以不想。这是作者在荷塘独处时的感受。

感情线索

“另一世界”是一个宁静超然、没有纷争没有压制的自由世界。此时的作者超然物外,没有世俗的烦恼,没有痛苦和不快,心境平和安宁,是一个暂时摆脱了现实困扰的“自由的人”。

理解:我且受用这无边的荷香月色好了。

“且”字流露出从不自由中暂得宽余的淡淡的喜悦心情。

“无边的荷香月色”是由哀愁转为喜悦的触发点。

感情线索

抒发了暂离现实的快乐和获得短暂的自由宁静之后的淡淡喜悦之情。

自然地转入对景物的描写,结构上起着承上启下的作用。

说说你的理解:但热闹是他们的,我什么也没有。

“但”字笔锋陡转,热闹的蝉鸣蛙鼓反衬周围环境的寂静和作者内心的寂寞。

说明自己仍不能摆脱心中的愁绪,照应前文的“颇不宁静”。

感情线索

理解:这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

古代江南采莲习俗的热闹、风流、有趣,反衬现实生活的死寂、冷酷、无趣。

作者在现实中无法摆脱苦闷,转而借助想象,沉醉于想象之中,字里行间流露出对自由美好生活的向往和愿望无法满足的遗憾。

“可惜”暗示重新面对现实时的无奈和悲哀。又回到淡淡的哀愁之中。

感情线索

理解:这令我到底惦着江南了。

江南是作者的故乡。夜游荷塘,寻求佳境,意在摆脱“不宁静”的心情,但难以摆脱。

忆往怀旧,想借此摆脱现实的重压,终究无法超脱。

(

“什么声息也没有”,与开头的环境相比,此时更加沉寂。作者的忧愁没有缓解,又陷入寂寞与哀愁之中。)

感情线索

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

得宁静

失宁静

寻宁静

游记、写景状物的抒情散文

游踪、感情线

回家门

景与情

1.去荷塘途中的景:曲径、树、月色

淡淡的哀愁

2.荷塘边凝望的景:

①

月下荷塘:

荷叶、荷花、荷香、荷波、流水

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子.

叠字:

传神地描摹出眼前之景

增加了语言的音韵美

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

比喻:

高耸、自然舒展的形态。

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星。

又如刚出浴的美人

晶莹剔透,忽隐忽现,纤尘不染。

有袅娜地开着的

轻柔优美

有

羞

涩

地

打

着

朵儿

的

拟人:

含苞欲放的娇美情态.

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

通感:是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。

(嗅觉转为听觉)时断时续,若有若无,轻淡缥缈,沁人心脾。(烘托环境优雅宁静)

这一段没有写月,但处处有月,

因为这些景物都是淡淡月色

下的荷塘美景。

月下

荷塘

①

淡淡的喜悦

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

泻

照

“泻”字与“流水”呼应,增强动感,化静为动。

“照”字与“流水”不对应,直白板滞,缺乏动态感。

塘上月色

②

薄薄的青雾浮起在荷塘里。

浮

升

“浮”写出了青雾缥缈轻柔的特点,以动静写静景。表现月光的朦胧、柔美、淡雅。

“升”有腾空向上之意,却没有“青雾”的柔美之态。

弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

画

印

“画”的是“弯弯的杨柳的稀疏的倩影”,带有主观的喜爱之情,杨柳影子柔美的线条如同美丽的画。

“印”显得客观,有被动之意。

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

淡淡的喜悦

“酣眠”比喻什么?“小睡”比喻什么?

——“酣眠”比喻朗照。

“小睡”比喻淡淡的云遮住了满月的意境。

这种朦胧柔和的恬淡意境正合作者此时的心境,所以说“恰到了好处”。

③

荷塘四周:

塘上月光、塘中月影交相辉映

清淡、朦胧、宁静(以动衬静)

写夜游荷塘引起的联想,想到古代诗词中对采莲的描绘从而引起对江南美好生活的怀念,表现了对眼前生活环境的不满,进一步表现了内心的不平静和对美好生活的憧憬。在淡淡的忧愁中结束全文。

家

—

小路

——

荷塘

——

家

不静

求静

得静

失静

情景交融

感情:淡淡的喜悦

与

淡淡的哀愁

小结:

从写景:荷塘月色相伴:月下荷塘(处处有月),塘中月色(时时有荷),荷月水乳交融,使文中之景始终蒙着一层朦胧的诗意。

从抒情:喜悦忧愁相随:无边荷香月色使作者喜悦,但喜悦之中却时而受到忧愁的牵掣,即使遥想“热闹”“风流”的采莲盛况,也只得片刻欢欣,最终摆脱不了现实之愁。

从基调:朦胧淡淡相配:作者是一“中和主义者”,“朦胧的荷塘月色”与“淡淡的喜悦忧愁”,刻意营造一种“梦”的氛围和意境。

作者渴望自由,不满现实,想逃避现实,最终不可得(“自由主义知识分子”的弱点),所以他唯一的出路只有直面现实,作出勇敢的抉择,在这点上朱自清就不及鲁迅(《彷徨》—战斗檄文)。

本文描写的荷塘只是近春园中一个普普通通的荷塘,然而在作者笔下,却是如此的秀美静谧,令人神往。为什么?

由于作者对景物做了深入细致的观察,对生活有深挚真切的感受,运用语言的功力很深,故有了美文《荷塘月色》。

仔细观察特定时间,如朝霞中,夕阳中,秋雨中,烈日中的某处景物,投入真情实感,仿照朱自清先生遣词用语的特点,写一篇500字以上的散文,题目自拟。

周末心记

2004年9月5日

“叮咛……”伴随着下课的铃声,同学们朝着教室门口冲了过去。

今天是星期天,在学校苦熬了一个星期的我们终于可以放飞了。心情很舒畅,尽管老天不为我们高兴,还扫兴的下着雨,可没人理会这点,照样打着花花绿绿的伞,头也不回地飞出了校园。

啊,外面的世界真精彩!有宽阔的马路,有高大的楼房。来来往往的汽车从我的眼中驶过,溅起一朵朵水花。道路两旁的树木被雨水冲洗,好像换了一件新衣裳是似的。

我走过一片绿绿的田地,远处一股熟悉的泥土的气息,伴随秋风而来,对——那正是故乡的味道。

记得小时候常到不远处的农村玩耍,那儿有柔软的土地,高高的树木,还有清澈的河水。在那儿我留下了很多美好的回忆。

我慢慢的走着,也慢慢的回忆着,不一会儿就到了步行街。那儿并没有我想象中的那么喧闹,反而有点安静,人人都撑着伞,走在镜子般光滑的大理石上。低洼的积水倒映着灰蒙蒙的天空。我仰头望着天空,天空上飘着大片的乌云,才发现没有蓝天、白云的天空也依然壮观。

雨不停的下,我突然想起了一首歌。歌曲中把下雨称作下沙。是啊,这一颗颗的小雨点落下,真的像一粒粒的沙子,轻飘飘的,风一吹,便四处飞扬。

不知不觉就回到了学校大门外,我向上望了望,“铜梁一中”四个字赫然的立在上面。我轻轻的叹了口气——“唉……学校!”

文章结构层次:

缘起(第1段):独游荷塘的时间、地点和缘由。

去荷塘(第2、3段):抒发月下独处的感受。

观荷塘(第4、5、6段):描绘荷塘、月色。

离荷塘()

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读