2021中考语文二轮专题复习14.2.1 课内文言文分册分篇考点读记+课内外比较延伸(七上)课件(99张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021中考语文二轮专题复习14.2.1 课内文言文分册分篇考点读记+课内外比较延伸(七上)课件(99张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-29 16:00:08 | ||

图片预览

文档简介

2021中考语文二轮专题复习

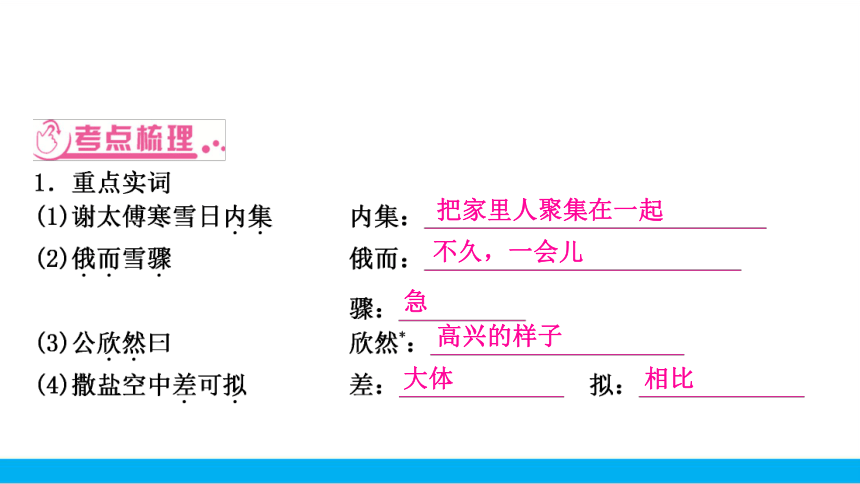

把家里人聚集在一起

不久,一会儿

急

高兴的样子

大体

相比

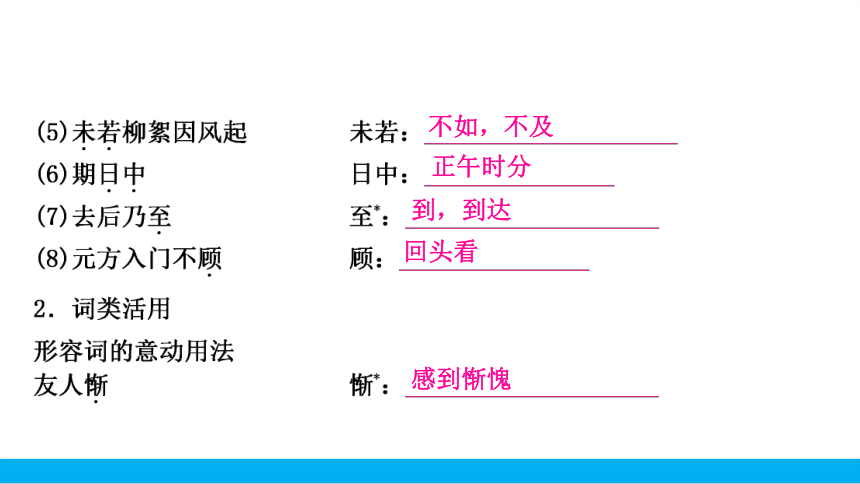

不如,不及

正午时分

到,到达

回头看

感到惭愧

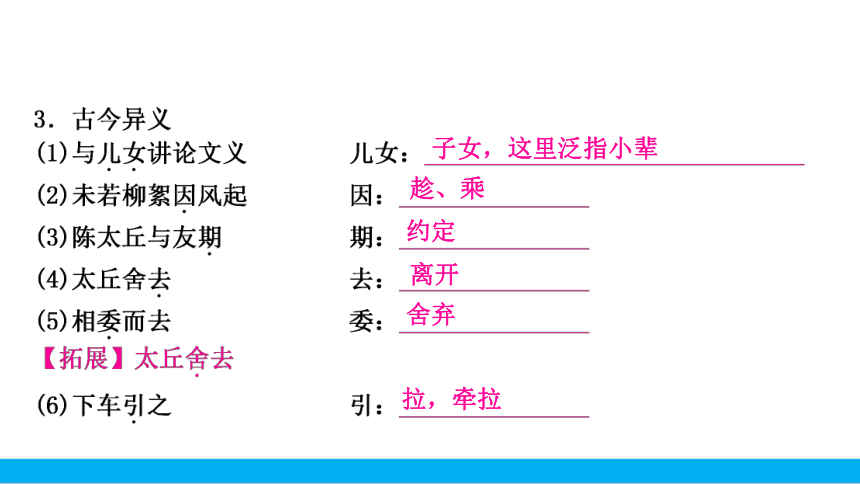

子女,这里泛指小辈

趁、乘

约定

离开

舍弃

拉,牵拉

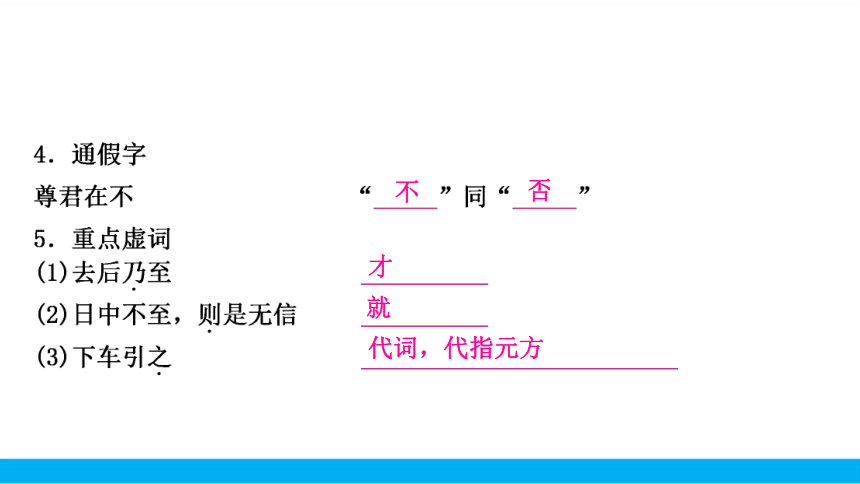

不

否

才

就

代词,代指元方

二、内容理解与探究

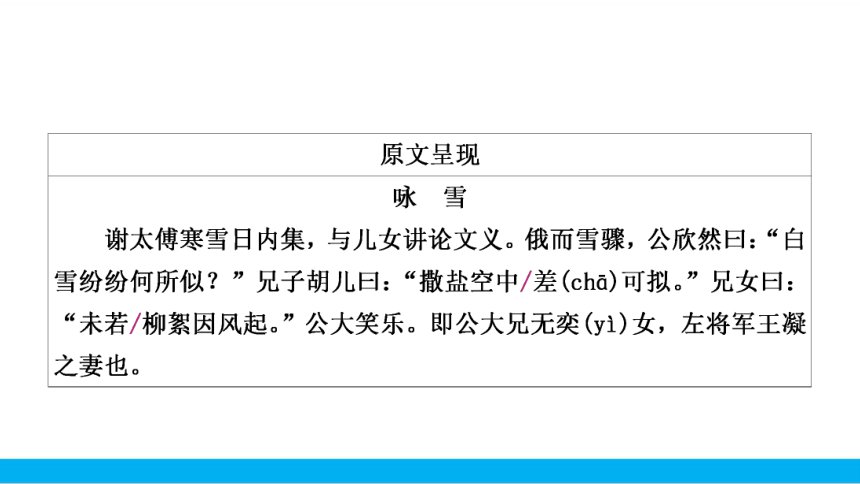

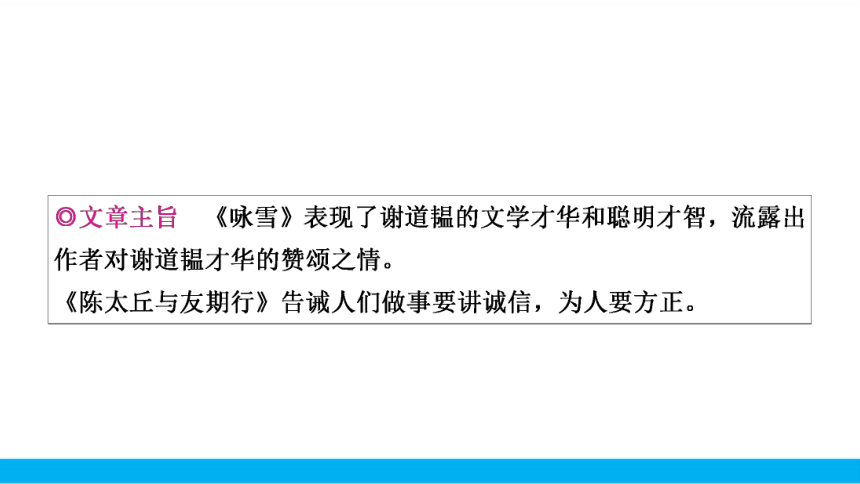

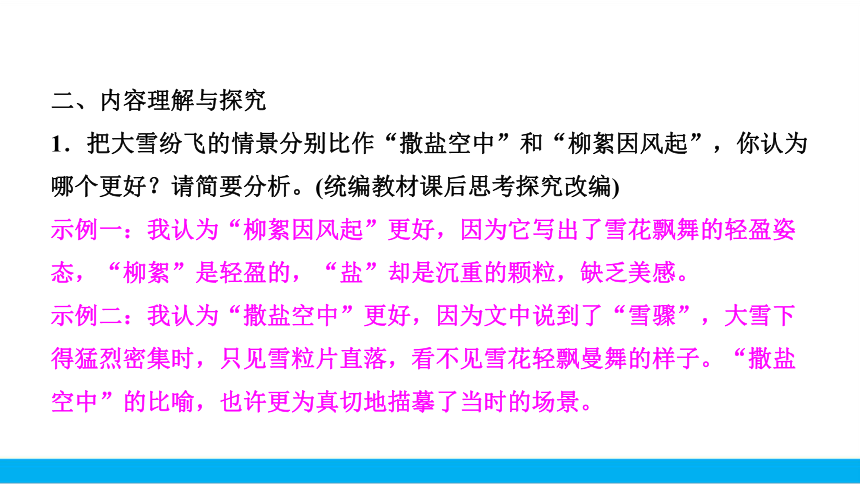

1.把大雪纷飞的情景分别比作“撒盐空中”和“柳絮因风起”,你认为哪个更好?请简要分析。(统编教材课后思考探究改编)

示例一:我认为“柳絮因风起”更好,因为它写出了雪花飘舞的轻盈姿态,“柳絮”是轻盈的,“盐”却是沉重的颗粒,缺乏美感。

示例二:我认为“撒盐空中”更好,因为文中说到了“雪骤”,大雪下得猛烈密集时,只见雪粒片直落,看不见雪花轻飘曼舞的样子。“撒盐空中”的比喻,也许更为真切地描摹了当时的场景。

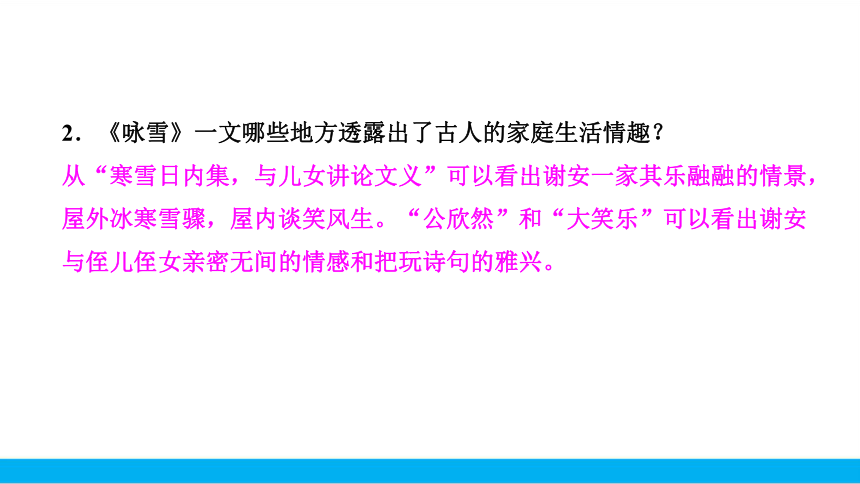

2.《咏雪》一文哪些地方透露出了古人的家庭生活情趣?

从“寒雪日内集,与儿女讲论文义”可以看出谢安一家其乐融融的情景,屋外冰寒雪骤,屋内谈笑风生。“公欣然”和“大笑乐”可以看出谢安与侄儿侄女亲密无间的情感和把玩诗句的雅兴。

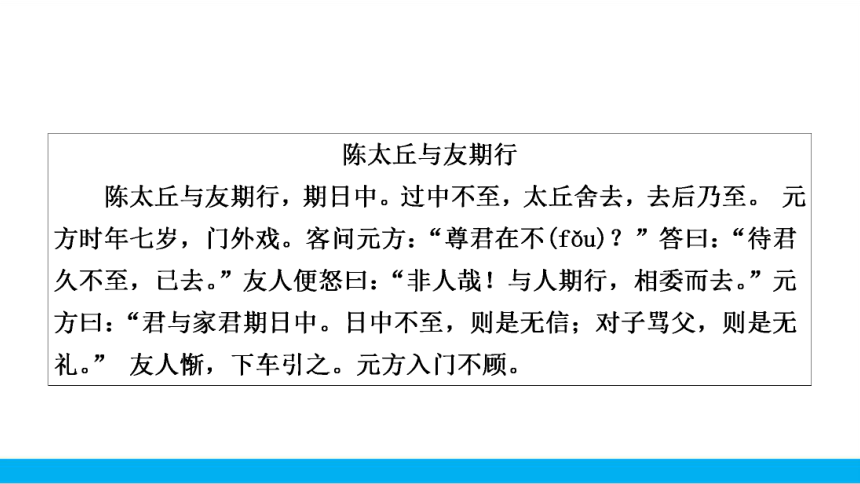

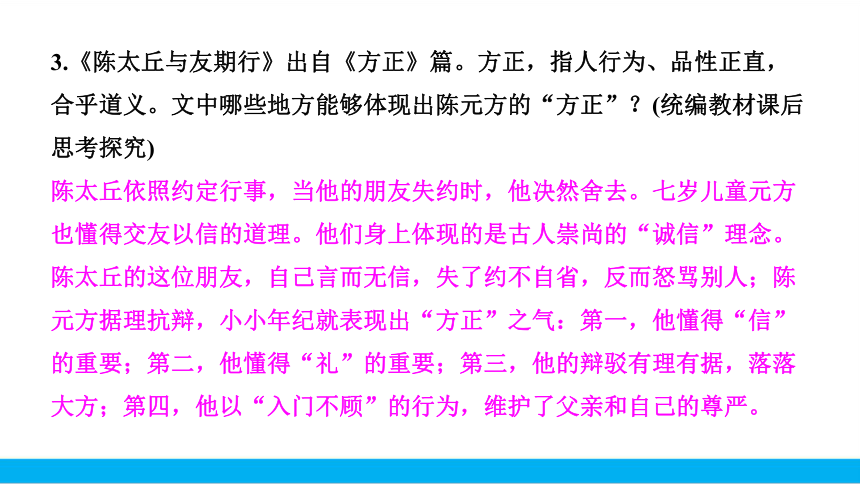

3.《陈太丘与友期行》出自《方正》篇。方正,指人行为、品性正直,合乎道义。文中哪些地方能够体现出陈元方的“方正”?(统编教材课后思考探究)

陈太丘依照约定行事,当他的朋友失约时,他决然舍去。七岁儿童元方也懂得交友以信的道理。他们身上体现的是古人崇尚的“诚信”理念。陈太丘的这位朋友,自己言而无信,失了约不自省,反而怒骂别人;陈元方据理抗辩,小小年纪就表现出“方正”之气:第一,他懂得“信”的重要;第二,他懂得“礼”的重要;第三,他的辩驳有理有据,落落大方;第四,他以“入门不顾”的行为,维护了父亲和自己的尊严。

生气,恼怒

指有才德的人

人称代词,我

自我检查、反省

谋划

竭尽自己的心力

诚信

立身,指有所成就

顺从

越过

法度

迷惑,意思是感到迷茫而无所适从

能忍受

喜爱,爱好

道义

好的方面,优点

学习

往、离去

代词,这,指河水

改变

指平民中的男子,这里泛指平民百姓

志向

坚定

恳切

仁德

了解

得到

愉快

以……为快乐

乐趣

按时

每天

传授,指老师传授的知识

学过的知识

新的理解和体会

以……为快乐

吃

志同道合的人

可以凭借

表示概数,几个

说

悦

愉快

有

又

用于整数和零数之间

疑惑

愉快

温习

语气词,相当于“吗”

介词,替

动词,当,做

连词,表承接

连词,表转折,却,但是

连词,表并列,并且

代词,这样的

代词,他的,指颜回

代词,他们

代词,指学问和事业

代词,指胳膊

介词,对,对于

兼词,相当于“于此”,在其中

告诫、劝勉

屏除杂念和干扰,宁静专一

内心恬淡,不慕名利

明确,坚定

达到

书信

放纵懈怠 淫:放纵

振奋精神

振奋

轻薄浮躁

修养性情

随同

凋落,衰残。比喻人年老志衰,没有用处

穷困潦倒之人住的陋室

志向

立志

学习

学业

远大目标

增长

操守、品德

指集中精神,不分散精力

轻薄

疾行,指迅速逝去

修养

助词,用于句首,表示发端

连词,表目的

介词,拿来

怎么

四、文意理解

1.说说你对文中“志”与“学”的关系是如何理解的。(统编教材课后思考探究改编)

文章很重视“志”的作用,一方面要靠淡泊、宁静以“明志”,也就是时时将“志”放在眼前,不断磨砺;一方面强调无“志”则不足以“成学”,意谓没有志向,则学无目标,必然学习庞杂,不能专一。

2.作者是如何劝勉儿子的?请简要分析。

作者从治学和做人两个方面进行劝勉。无论做人还是学习,作者都强调一个“静”字:修身须“静”,学习须“静”,能否获得成就也取决于“静”。作者将失败归结为一个“躁”字,将“静”与“躁”加以对比,增强了论述效果。

(2020·孝感)阅读以下甲乙两篇文言文,完成1~5题。

【甲】《诫子书》全文。

【乙】欧阳修,字永叔,庐陵人。四岁而孤母郑氏自誓守节亲诲其学。家贫,以荻①画地学书。幼敏悟过人,读书辄成诵。及加冠,嶷然有声②。一日,修得唐韩愈遗稿于废书簏③中,读而心慕焉。苦志探赜④,忘寝食,必欲并辔绝驰而追与之并,遂以文章名冠天下。

修母尝谓之曰:“汝父为吏,常夜烛治⑤官书,屡废而叹。吾问之,则曰:‘死狱也,我求其生,不得尔。’吾曰:‘生可求乎?’曰:‘求其生而不得,则死者与我皆无恨。夫常求其生,犹有死也,而世常求其死也。’其平日教他子弟,常用此语,吾耳熟焉。”修闻而服⑥之终身。

(《宋史·欧阳修传》)

【注】①荻:植物名,形状像芦苇。②嶷(yí)然有声:很高的声望。③簏(lù):竹编的盛物器具。④赜(zé):精微,深奥。⑤治:研究。⑥服:服从。

A

D

C

4.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)险躁则不能治性。

轻薄浮躁就不能修养性情。

(2)求其生而不得,则死者与我皆无恨。

(我)设法使他们活下来却不能够[努力让他们活下来却没有成功],那么死去的人和我都没有遗憾。

5.诸葛亮认为“才须学也”,请结合两文谈谈如何做才能学有所成。

①须有“志”。明确志向,选定目标;②须能“静”。摒除杂念和干扰,保持宁静专一的状态,专心致志学习;③须能“勤”。不怕苦累,刻苦勤奋地学习;④须惜“时”。善于利用时间,能在生活中挤出时间来学习。

连接,紧跟

跟从

一起

追随,追赶

跟原来一样

处境困迫,为难

看,视

覆盖,遮盖

凶狠注视的样子

一会儿

径直离开

闭上眼睛

从容,悠闲

睡觉

表推测,大概,原来是

狡猾

一会儿

巧变诡诈

仅,只

停止

只是

前面

前进

这里指神情、态度

意图

攻击

挖洞

像狗一样

从通道

柴草

解除,卸下

突然

多少

罢了

介词,把

介词,用

连词,表目的,来

介词,用

代词,代骨头

助词,取消句子独立性

音节助词,不译

助词,的

代词,代指狼

代词,代指麦场

代词,代指柴草堆

副词,于是,就

副词,才

二、内容理解与探究

1.你觉得文中哪个字最能反映狼的本性?除了这一本性外,还有哪些特点?请从文中找出相应的依据。

“黠”,表现在:

a.久之,目似瞑,意暇甚。

b.一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

除此之外,还有“贪”和“凶”,表现在:

a.缀行甚远、仍从——→贪

b.后狼止而前狼又至——→贪

c.两狼之并驱如故——→贪

d.眈眈相向——→凶

2.屠户是如何与两狼展开搏斗的呢?从中可看出屠户具有怎样的品质?

A.屠乃奔倚其下,弛担持刀。

B.屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

C.屠自后断其股,亦毙之。

D.方欲行,转视积薪后。

E.乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

A B C表现了屠户的勇;DE表现了屠户的智。屠户是一个智勇双全的人。

3.本文从整体倾向看,主要写的是人呢,还是狼呢?

(1)标题。以“狼”为题,体现出作者的着眼点。(2)行文。通过屠户的种种情态变化来反映狼的贪婪、凶诈。每段描写均落在狼上。(3)结尾。作者直接评论“狼性”及其结局,表明落脚点是在“狼”。由此可知,屠户在文中的出现,是作为表现“狼”的对立面,其用意并不仅仅在赞扬屠户的机智勇敢,更在于突出“狼无论怎样贪婪、狡诈,在勇敢机智的人的面前终究是要失败的”这一中心的。

4.课文最后一段的议论中,“止增笑耳”的仅仅是恶狼吗?作者嘲讽的仅仅是恶狼吗?

运用比喻和讽刺的手法,把深刻的主题寓于生动的形象之中,是这则寓言的一个显著特点。聊斋故事本来就是以记叙奇闻逸事折射人间世态百情为宗旨,文中写到的这两只狼能施展诡计,前后夹击,尽显贪婪、阴险、狡诈。尽管如此,它们最终还是毙命于屠户刀下,因此作者的议论告诉人们:像狼一样的恶人,不管怎样狡诈,不管耍弄什么花招,终归是会被识破、被歼灭的。故事虽然短小,但其中蕴含的哲理发人深省。

5.从故事中,你得到怎样的启示?

(1)一切像狼一样的恶人都是以害人始,以害己终,最后的下场是自取灭亡。

(2)人有狼没有的智慧、勇气和力量,人能够战胜狼,战胜像狼一样的恶势力。

(3)对待像狼一样的恶人,必须识破假象,并且不存幻想,勇于斗争。

(4)除恶务尽,要像屠户那样并毙两狼,不留后患。

?

?

打水浇田

浇溉,灌溉

从井里取水

待,等到

讲述

应答,回答

依存

行动,活动

为何,为什么

纵使,即使

听见

使听到

太阳

一天

挖掘,开凿

告知,开导

你

伤害

亡

无

没有

舍

释

解除,消除

说说这两则寓言各告诉我们什么道理。

《穿井得一人》的寓意可以概括为凡事都要调查研究,才能弄清真相。眼见为实,耳听为虚。谣言往往失实,只有细心观察,研究,以理去衡量,才能获得真正的答案。要深入调查研究,切不可轻信流言,盲目随从,人云亦云。所有的流言都不可信,只有实际才是真理。

《杞人忧天》告诉我们,不要毫无根据地忧虑和担心。

你还能从中国古代成语中找出一个成语的意思和《穿井得一人》的寓意相似吗?请把你知道的成语故事讲述给大家并说说你从中得到什么启示。

三人成虎

庞恭陪伴魏国太子到邯郸做人质。在临行前,庞恭对魏王说:“要是现在有个人跑来说,热闹的街上出现了一只老虎,大王您相不相信?”“不信!”魏王立刻答道。“如果同时有两个人跑来,热闹的街上有一只大老虎,您相信吗?”庞恭又问。“我会怀疑。”魏王回答道。“那么要是三个人异口同声的说街上有只老虎时,您会相信吗?”庞恭接着问魏王回答道:“我会相信。”于是庞恭就劝诫魏王:“街市上不会有老虎,这是很明显的事。可是经过三个人一说,好像真的有了老虎。现在赵国国都邯郸离魏国国都大梁,比这里的街市远了许多,议论我的人又不止三个。希望大王明察此事。”魏王道:“一切我自己知道。”可是,庞恭走前就有人毁谤他。庞恭陪太子回国,魏王果然没有再召见他了。

?

?

?

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

把家里人聚集在一起

不久,一会儿

急

高兴的样子

大体

相比

不如,不及

正午时分

到,到达

回头看

感到惭愧

子女,这里泛指小辈

趁、乘

约定

离开

舍弃

拉,牵拉

不

否

才

就

代词,代指元方

二、内容理解与探究

1.把大雪纷飞的情景分别比作“撒盐空中”和“柳絮因风起”,你认为哪个更好?请简要分析。(统编教材课后思考探究改编)

示例一:我认为“柳絮因风起”更好,因为它写出了雪花飘舞的轻盈姿态,“柳絮”是轻盈的,“盐”却是沉重的颗粒,缺乏美感。

示例二:我认为“撒盐空中”更好,因为文中说到了“雪骤”,大雪下得猛烈密集时,只见雪粒片直落,看不见雪花轻飘曼舞的样子。“撒盐空中”的比喻,也许更为真切地描摹了当时的场景。

2.《咏雪》一文哪些地方透露出了古人的家庭生活情趣?

从“寒雪日内集,与儿女讲论文义”可以看出谢安一家其乐融融的情景,屋外冰寒雪骤,屋内谈笑风生。“公欣然”和“大笑乐”可以看出谢安与侄儿侄女亲密无间的情感和把玩诗句的雅兴。

3.《陈太丘与友期行》出自《方正》篇。方正,指人行为、品性正直,合乎道义。文中哪些地方能够体现出陈元方的“方正”?(统编教材课后思考探究)

陈太丘依照约定行事,当他的朋友失约时,他决然舍去。七岁儿童元方也懂得交友以信的道理。他们身上体现的是古人崇尚的“诚信”理念。陈太丘的这位朋友,自己言而无信,失了约不自省,反而怒骂别人;陈元方据理抗辩,小小年纪就表现出“方正”之气:第一,他懂得“信”的重要;第二,他懂得“礼”的重要;第三,他的辩驳有理有据,落落大方;第四,他以“入门不顾”的行为,维护了父亲和自己的尊严。

生气,恼怒

指有才德的人

人称代词,我

自我检查、反省

谋划

竭尽自己的心力

诚信

立身,指有所成就

顺从

越过

法度

迷惑,意思是感到迷茫而无所适从

能忍受

喜爱,爱好

道义

好的方面,优点

学习

往、离去

代词,这,指河水

改变

指平民中的男子,这里泛指平民百姓

志向

坚定

恳切

仁德

了解

得到

愉快

以……为快乐

乐趣

按时

每天

传授,指老师传授的知识

学过的知识

新的理解和体会

以……为快乐

吃

志同道合的人

可以凭借

表示概数,几个

说

悦

愉快

有

又

用于整数和零数之间

疑惑

愉快

温习

语气词,相当于“吗”

介词,替

动词,当,做

连词,表承接

连词,表转折,却,但是

连词,表并列,并且

代词,这样的

代词,他的,指颜回

代词,他们

代词,指学问和事业

代词,指胳膊

介词,对,对于

兼词,相当于“于此”,在其中

告诫、劝勉

屏除杂念和干扰,宁静专一

内心恬淡,不慕名利

明确,坚定

达到

书信

放纵懈怠 淫:放纵

振奋精神

振奋

轻薄浮躁

修养性情

随同

凋落,衰残。比喻人年老志衰,没有用处

穷困潦倒之人住的陋室

志向

立志

学习

学业

远大目标

增长

操守、品德

指集中精神,不分散精力

轻薄

疾行,指迅速逝去

修养

助词,用于句首,表示发端

连词,表目的

介词,拿来

怎么

四、文意理解

1.说说你对文中“志”与“学”的关系是如何理解的。(统编教材课后思考探究改编)

文章很重视“志”的作用,一方面要靠淡泊、宁静以“明志”,也就是时时将“志”放在眼前,不断磨砺;一方面强调无“志”则不足以“成学”,意谓没有志向,则学无目标,必然学习庞杂,不能专一。

2.作者是如何劝勉儿子的?请简要分析。

作者从治学和做人两个方面进行劝勉。无论做人还是学习,作者都强调一个“静”字:修身须“静”,学习须“静”,能否获得成就也取决于“静”。作者将失败归结为一个“躁”字,将“静”与“躁”加以对比,增强了论述效果。

(2020·孝感)阅读以下甲乙两篇文言文,完成1~5题。

【甲】《诫子书》全文。

【乙】欧阳修,字永叔,庐陵人。四岁而孤母郑氏自誓守节亲诲其学。家贫,以荻①画地学书。幼敏悟过人,读书辄成诵。及加冠,嶷然有声②。一日,修得唐韩愈遗稿于废书簏③中,读而心慕焉。苦志探赜④,忘寝食,必欲并辔绝驰而追与之并,遂以文章名冠天下。

修母尝谓之曰:“汝父为吏,常夜烛治⑤官书,屡废而叹。吾问之,则曰:‘死狱也,我求其生,不得尔。’吾曰:‘生可求乎?’曰:‘求其生而不得,则死者与我皆无恨。夫常求其生,犹有死也,而世常求其死也。’其平日教他子弟,常用此语,吾耳熟焉。”修闻而服⑥之终身。

(《宋史·欧阳修传》)

【注】①荻:植物名,形状像芦苇。②嶷(yí)然有声:很高的声望。③簏(lù):竹编的盛物器具。④赜(zé):精微,深奥。⑤治:研究。⑥服:服从。

A

D

C

4.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)险躁则不能治性。

轻薄浮躁就不能修养性情。

(2)求其生而不得,则死者与我皆无恨。

(我)设法使他们活下来却不能够[努力让他们活下来却没有成功],那么死去的人和我都没有遗憾。

5.诸葛亮认为“才须学也”,请结合两文谈谈如何做才能学有所成。

①须有“志”。明确志向,选定目标;②须能“静”。摒除杂念和干扰,保持宁静专一的状态,专心致志学习;③须能“勤”。不怕苦累,刻苦勤奋地学习;④须惜“时”。善于利用时间,能在生活中挤出时间来学习。

连接,紧跟

跟从

一起

追随,追赶

跟原来一样

处境困迫,为难

看,视

覆盖,遮盖

凶狠注视的样子

一会儿

径直离开

闭上眼睛

从容,悠闲

睡觉

表推测,大概,原来是

狡猾

一会儿

巧变诡诈

仅,只

停止

只是

前面

前进

这里指神情、态度

意图

攻击

挖洞

像狗一样

从通道

柴草

解除,卸下

突然

多少

罢了

介词,把

介词,用

连词,表目的,来

介词,用

代词,代骨头

助词,取消句子独立性

音节助词,不译

助词,的

代词,代指狼

代词,代指麦场

代词,代指柴草堆

副词,于是,就

副词,才

二、内容理解与探究

1.你觉得文中哪个字最能反映狼的本性?除了这一本性外,还有哪些特点?请从文中找出相应的依据。

“黠”,表现在:

a.久之,目似瞑,意暇甚。

b.一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

除此之外,还有“贪”和“凶”,表现在:

a.缀行甚远、仍从——→贪

b.后狼止而前狼又至——→贪

c.两狼之并驱如故——→贪

d.眈眈相向——→凶

2.屠户是如何与两狼展开搏斗的呢?从中可看出屠户具有怎样的品质?

A.屠乃奔倚其下,弛担持刀。

B.屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

C.屠自后断其股,亦毙之。

D.方欲行,转视积薪后。

E.乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

A B C表现了屠户的勇;DE表现了屠户的智。屠户是一个智勇双全的人。

3.本文从整体倾向看,主要写的是人呢,还是狼呢?

(1)标题。以“狼”为题,体现出作者的着眼点。(2)行文。通过屠户的种种情态变化来反映狼的贪婪、凶诈。每段描写均落在狼上。(3)结尾。作者直接评论“狼性”及其结局,表明落脚点是在“狼”。由此可知,屠户在文中的出现,是作为表现“狼”的对立面,其用意并不仅仅在赞扬屠户的机智勇敢,更在于突出“狼无论怎样贪婪、狡诈,在勇敢机智的人的面前终究是要失败的”这一中心的。

4.课文最后一段的议论中,“止增笑耳”的仅仅是恶狼吗?作者嘲讽的仅仅是恶狼吗?

运用比喻和讽刺的手法,把深刻的主题寓于生动的形象之中,是这则寓言的一个显著特点。聊斋故事本来就是以记叙奇闻逸事折射人间世态百情为宗旨,文中写到的这两只狼能施展诡计,前后夹击,尽显贪婪、阴险、狡诈。尽管如此,它们最终还是毙命于屠户刀下,因此作者的议论告诉人们:像狼一样的恶人,不管怎样狡诈,不管耍弄什么花招,终归是会被识破、被歼灭的。故事虽然短小,但其中蕴含的哲理发人深省。

5.从故事中,你得到怎样的启示?

(1)一切像狼一样的恶人都是以害人始,以害己终,最后的下场是自取灭亡。

(2)人有狼没有的智慧、勇气和力量,人能够战胜狼,战胜像狼一样的恶势力。

(3)对待像狼一样的恶人,必须识破假象,并且不存幻想,勇于斗争。

(4)除恶务尽,要像屠户那样并毙两狼,不留后患。

?

?

打水浇田

浇溉,灌溉

从井里取水

待,等到

讲述

应答,回答

依存

行动,活动

为何,为什么

纵使,即使

听见

使听到

太阳

一天

挖掘,开凿

告知,开导

你

伤害

亡

无

没有

舍

释

解除,消除

说说这两则寓言各告诉我们什么道理。

《穿井得一人》的寓意可以概括为凡事都要调查研究,才能弄清真相。眼见为实,耳听为虚。谣言往往失实,只有细心观察,研究,以理去衡量,才能获得真正的答案。要深入调查研究,切不可轻信流言,盲目随从,人云亦云。所有的流言都不可信,只有实际才是真理。

《杞人忧天》告诉我们,不要毫无根据地忧虑和担心。

你还能从中国古代成语中找出一个成语的意思和《穿井得一人》的寓意相似吗?请把你知道的成语故事讲述给大家并说说你从中得到什么启示。

三人成虎

庞恭陪伴魏国太子到邯郸做人质。在临行前,庞恭对魏王说:“要是现在有个人跑来说,热闹的街上出现了一只老虎,大王您相不相信?”“不信!”魏王立刻答道。“如果同时有两个人跑来,热闹的街上有一只大老虎,您相信吗?”庞恭又问。“我会怀疑。”魏王回答道。“那么要是三个人异口同声的说街上有只老虎时,您会相信吗?”庞恭接着问魏王回答道:“我会相信。”于是庞恭就劝诫魏王:“街市上不会有老虎,这是很明显的事。可是经过三个人一说,好像真的有了老虎。现在赵国国都邯郸离魏国国都大梁,比这里的街市远了许多,议论我的人又不止三个。希望大王明察此事。”魏王道:“一切我自己知道。”可是,庞恭走前就有人毁谤他。庞恭陪太子回国,魏王果然没有再召见他了。

?

?

?

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php