天津第八高级中学校2020-2021学年高三下学期第一次统练(3月)历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 天津第八高级中学校2020-2021学年高三下学期第一次统练(3月)历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 162.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-30 09:09:37 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

天津第八高级中学校2020-2021学年第二学期高三年级历史学科第一次统练

启用前保密等级

时间:60分钟;满分:100分

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题 共45分)

评卷人 得分

历史学家杜家骥认为“无论是先秦的领主封建制时期,还是秦以后到清的中央集权时期,古代王朝国家都具有家族私有性。”这反映了中国古代政治制度的特点是( )

A. 君主专制和中央集权相结合 B. “家天下”观念根深蒂固

C. 分封制与宗法制相结合 D. 君主权力受到族权的制约

1889年,梁启超对比古代中国与欧洲的国体,认为中国周代和古希腊的国体相同点最多。中国周代和古希腊政治上的相似之处应是()

A. 分封诸侯、城邦国家 B. 君主专制、中央集权

C. 小国寡民、等级森严 D. 贵族政治、列国分立

?历史学家斯塔夫里阿诺斯认为:“与印度文明的不统一和间断相比,中华文明的特点是统一和连续。”下列制度中最有利于维护古代中国政治统一与文化连续的是(? ? )

A. 分封制 B. 三公九卿制 C. 君主专制 D. 中央集权制

辛亥革命加速了近代中国革命的进程,但是它的成就还是有限的。“有限的”主要是指辛亥革命(? ? )

A. 对中国政治民主化未起任何作用

B. 没有提出清晰的革命纲领

C. 未能促进中国资本主义的较快发展

D. 未真正改变中国的深层社会结构

陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中写道:“这一文件的空想性质和当时阶级斗争的残酷程度都决定了其用心规划的土地制度只能是一纸空文。它的价值为近代思想史提供了一种农民的大同模式。”“这一文件”指( )

A. 《十二铜表法》 B. 《天朝田亩制度》

C. 《资政新篇》 D. 《中华民国临时约法》

陈旭麓认为,辛亥革命、国民革命、解放战争分别推翻了清政府、北洋军阀政府、国民党政府,构成了近代中国民主革命的三次高潮。这三次高潮的相同点是(? ? )

A. 领导阶级和革命前途 B. 革命结果与指导思想

C. 革命性质和革命任务 D. 革命对象与领导阶级

2015年是世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利70周年。中国首次在抗战胜利纪念日举行阅兵,这是新中国成立后第一次在非国庆节举行大规模阅兵,具有里程碑的意义,也具有极强的政治意义。这是因为 ( )

①抗战胜利是中国人民一百多年来取得的第一次反对外来侵略斗争的完全胜利? ②中国的抗日战争为世界反法西斯战争作出了重要贡献? ③阅兵将向世界展示中国强大的军事实力? ④阅兵的目的是铭记历史,缅怀先烈,珍视和平,开创未来

A. ①②③④ B. ①③④ C. ①②③ D. ①②④

2017年10月31日习近平总书记带领中共中央政治局常委步行来到某会址纪念馆,习近平动情地说,毛泽东同志称这里是中国共产党的“产床”,这个比喻很形象,我看这里也是我们中国共产党人的精神家园。该会址是( )

A. 中共一大会址 B. 中共二大会址 C. 八七会议会址 D. 中共七大会址

文化大革命结束后,巴金第一个提出建立“文革博物馆”的构想。他说:建立文革博物馆,这不是某一个人的事情,我们谁都有责任让子子孙孙、世世代代牢记十年的惨痛教训。?在社会主义现代化建设新时期,党和政府吸取“文革”教训所采取的重大措施有(? ? )

①完善人民代表大会制度? ②改进政治协商制度? ③提出“依法治国”理念? ④推进城乡基层民主建设

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①③④

“1840年,完成了工业革命的英国,为了获取中国的廉价劳动力而发动了鸦片战争。1860年,在第二次鸦片战争中,八国联军洗劫并火烧了圆明园。1895年甲午中日战争清政府战败,日本通过《马关条约》占领了中国的东北三省。”这是某同学所整理的读书笔记,其中错误的有 ( )

A. 4处 B. 3处 C. 2处 D. 1处

冷战是指二战后美苏两国以及东西方之间在政治、军事、经济、外交、文化、意识形态诸方面除诉诸战争之外的紧张对峙和对抗。下列属于美苏冷战具体表现的是(? ? )

①杜鲁门主义的提出②马歇尔计划的实施③北约的建立④朝鲜战争的爆发

A. ①②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ②③④

乾隆帝和华盛顿是同一时期东西方世界的杰出人物。1796年两者同时选择了让出权力,乾隆帝禅位于嘉庆帝,而华盛顿则留下了《告别辞》,谢绝再次被列为总统候选人,飘然远去。下列关于两人行为的说法不正确的是()

①对君主专制体制的否定②为政治民主化做出典范③让位有着本质的不同④让位都是无奈之举

A. ①②④ B. ②③④ C. ①②③④ D. ①③④

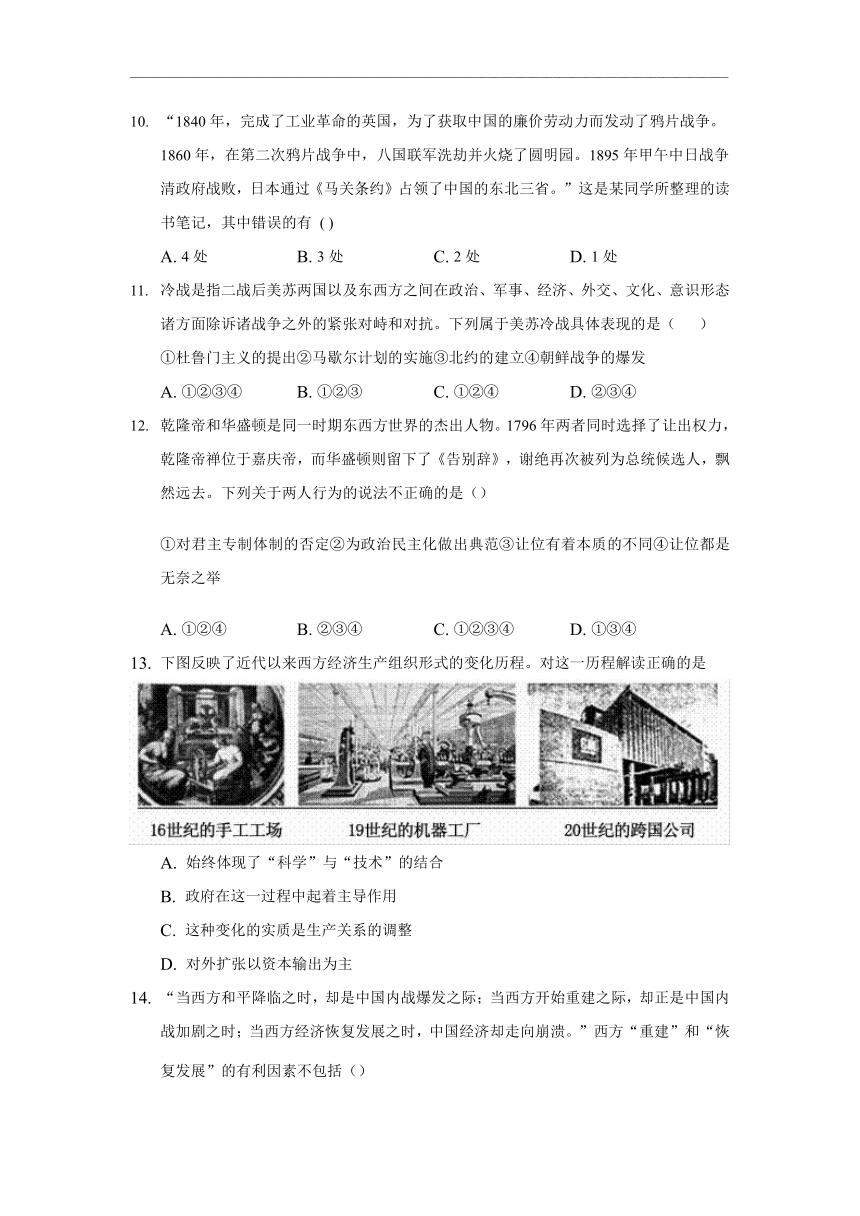

下图反映了近代以来西方经济生产组织形式的变化历程。对这一历程解读正确的是

A. 始终体现了“科学”与“技术”的结合

B. 政府在这一过程中起着主导作用

C. 这种变化的实质是生产关系的调整

D. 对外扩张以资本输出为主

“当西方和平降临之时,却是中国内战爆发之际;当西方开始重建之际,却正是中国内战加剧之时;当西方经济恢复发展之时,中国经济却走向崩溃。”西方“重建”和“恢复发展”的有利因素不包括()

A. 马歇尔计划实施 B. 国家垄断资本主义发展

C. “新经济”(知识经济)出现 D. 二战后和平主义思潮盛行

从自由主义到凯恩斯主义,再到“混合经济”,西方经济政策的调整是( )

A. 生产技术进步的表现 B. 不同所有制形式的要协

C. 生产组织形式的变化 D. 政府与市场关系的协调

第II卷(非选择题 共55分)

评卷人 得分

阅读以下材料

生产力的发展及生产关系变革推动了历史的进步。阅读材料,回答问题。

材料一春秋战国时期,铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,铁器作为一种新的生产力因素,为促进社会生产创造了条件。同时又普遍使用了牛耕。随着生产力的发展,小土地私有制逐步确立,一家一户的个体小农生产应运而生。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二第一次工业革命使工厂制度代替了过去的工场手工业。第二次工业革命后,一些新兴的工业部门,如电力工业、汽车工业等,由于生产技术和产品结构的复杂,因此企业的规模日益扩大,以适应生产力发展的要求,作为超大规模企业的垄断组织出现。

——摘编自吴于廑齐世荣《世界史 ·近代史编》

材料三1953年中共中央正式提出过渡时期的总路线,包括社会主义工业化建设和社会主义改造两方面内容,简而言之,就是“一化三改”的内容。它体现了发展生产力与变革生产关系的有机统一。1956年国民收入中公有制经济占92.9%,这表明社会主义公有制成为主要的所有制形式,社会主义基本制度在中国建立起来了。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ——摘编自郭大钧《中国当代史》

(1)根据材料一说明春秋战国时期生产力发展的主要表现及影响。(4分)??

(2)根据材料二并结合所学知识,指出第二次工业革命的主要成就,说明两次工业革命使生产的组织形式发生的变化。?(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“三改”是哪三个方面的改造。概括“三改”的历史意义。(6分)? ?

阅读材料,完成下列要求。

材料一? 启蒙运动不是一个单独的历史事件,从 18世纪开始到19世纪,它对欧洲和美洲的知识界有着一系列的影响。“理性”是启蒙运动的精神内核。启蒙思想家认为判断是非的标准是人的理性。他们相信进步,相信在科学和教育的作用下,社会将趋于完美。他们对未来社会提出了一些基本的政治思想,如天赋人权、平等、自由、法制、权力制衡等。尽管启蒙思想家都反对君主专制,但伏尔泰寄希望于“开明”君主进行改革,建立君主立宪制;孟德斯鸠强调立法、司法、行政三权分立与相互制衡;卢梭主张主权在民和直接民主制。

——摘编自[美]弗兰克·萨克雷、约翰·芬德林主编,史林译《世界大历史:1689—1799》

材料二? 鸦片战争结束不久,魏源、徐继畲等人在他们的著作中,就以赞赏的态度介绍过西方的民主制度,说它有中国传说中的“三代政治”之“遗意”。洋务运动期间,介绍西方议会政治、民主政治的著作逐渐增多,同时人们也已认识到学习西方科学技术的必要,以王韬、郑观应为代表的一些洋务知识分子或早期维新思想家还主张以西方的“君民共主”制度取代中国的君主专制制度。到戊戌维新时期,维新派不仅主张“兴民权”、“设议院”,实行君主立宪,也对科学知识、科学方法进行过介绍。 20世纪后,民主与科学得到进一步传播。

——摘编自郑大华《五四新文化运动与近代中国人对民主与科学的追求》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括启蒙思想家的基本理念,并分析其历史意义。?(12分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代前期先进中国人对民主的态度变化及其原因。?(6分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明思想解放与社会变革的关系。?(4分)

阅读材料,回答问题。

材料 16~20 世纪初西方人眼中的中国形象

时间 中国形象

16世纪 1515年1月,葡萄牙商人埃姆波利在一封信中写道:“我们发现了中国,并在那里逗留了一段时间,这是世界上拥有最富裕财产的国家,很多美丽、伟大的情景,使我们大吃一惊。”

17世纪 1615年,耶稣会传教士利玛窦在他的札记中写道:“标志着与西方的一大差别而值得注意的一大事实是:全国都是由知识阶层,即一般称为哲学家的人来治理的,井然有序的管理整个国家的责任也完全交付给他们来掌握。”

18世纪 1700年,英国柏林科学院院长莱布尼茨说:“中国社会正是由理性创造的和谐的王国,而灾难深重、道德败坏的欧洲应该向中国学习摆脱现实苦难,建立和谐社会的正确道路,”

19世纪 1895年,美国《纽约时报》评论:“是日本打开了世界的眼界,让人们看到大清帝国真正的无能,清国政体是一个明显失败的政体。”

19世纪末20世纪初 1898年,日本政治家竹越与三郎在他的著作《支那论》中有“中国人种侵略世界”一节,结尾处的一段话是:“中国人之势力如此之可畏,浸假彼异日能举动自由,纵汜横溢,我日本何能当其冲乎?”

根据上述材料,谈谈你对16~19世纪西方人眼中中国形象变化的认识。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)(15分)

2020-2021学年第二学期高三年级历史学科第一次统练答案

选择题,每小题三分,共45分

BDDDB CDAAB BACCD

材料分析题

16、(1)表现:铁制农具和牛耕的使用和推广。影响:土地私有制确立;个体小农经济逐步形成。

(2)成就:电力的广泛应用;内燃机创制与应用;新的通讯工具应用等。变化:第一次工业革命后工场手工业被工厂制度代替;第二次工业革命后,垄断组织(或大企业)出现。

???????(3)方面:农业、手工业和资本主义工商业。意义:社会主义公有制建立;社会主义基本制度确立;为工业化建设创造了条件。

17、(1)基本理念:以理性主义为核心;鼓吹科学和教育的作用;反对君主专制,提倡天赋人权、权力制衡等。历史意义:为资产阶级提出了一整套政治构想,为资本主义制度确立奠定了理论基础,推动了欧美资产阶级革命和改革;促进了资本主义经济的发展;发展了人文精神;鼓舞了殖民地半殖民地人民争取民族独立的斗争。

(2)态度变化:由赞赏到极力主张学习。原因:救亡图存的需要;国人对西方认识的不断加深等;民族资本主义的产生发展。

(3)思想解放在一定程度上推动了社会变革,社会变革需要思想解放作为先导。

18、认识∶反映出西方发展的不同阶段。16~18世纪,西方国家处在中世纪向近代的过渡时期,在经济、政治和文化方面暂时仍落后于中国,此时中国在西方的形象仍是经济富庶、制度先进、文化繁荣;而19~20世纪,西方国家相继进行了工业革命和资产阶级革命,经济发展、制度先进,而中国则一步步沦为半殖民地半封建社会,此时中国在西方的形象则变成无能、落后。????不是真正的中国的形象,带有一定的目的性。在西方人眼里,中国的形象不是一个真正的中国的形象,只是根据自己需要构造出来的虚像,19世纪末20世纪初的日本政治家对中国的评价显然是日本为对外扩张寻找借口而创造的中国形象。(也可从以下角度谈∶如材料节选的人物身份的不同影响认识的角度。材料中对中国形象来源于商人、传教士、科学家、时政报刊、政治家,他们由于自身身份的原因导致对中国形象认识的角度不同。只要言之有理亦可)。

天津第八高级中学校2020-2021学年第二学期高三年级历史学科第一次统练

启用前保密等级

时间:60分钟;满分:100分

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题 共45分)

评卷人 得分

历史学家杜家骥认为“无论是先秦的领主封建制时期,还是秦以后到清的中央集权时期,古代王朝国家都具有家族私有性。”这反映了中国古代政治制度的特点是( )

A. 君主专制和中央集权相结合 B. “家天下”观念根深蒂固

C. 分封制与宗法制相结合 D. 君主权力受到族权的制约

1889年,梁启超对比古代中国与欧洲的国体,认为中国周代和古希腊的国体相同点最多。中国周代和古希腊政治上的相似之处应是()

A. 分封诸侯、城邦国家 B. 君主专制、中央集权

C. 小国寡民、等级森严 D. 贵族政治、列国分立

?历史学家斯塔夫里阿诺斯认为:“与印度文明的不统一和间断相比,中华文明的特点是统一和连续。”下列制度中最有利于维护古代中国政治统一与文化连续的是(? ? )

A. 分封制 B. 三公九卿制 C. 君主专制 D. 中央集权制

辛亥革命加速了近代中国革命的进程,但是它的成就还是有限的。“有限的”主要是指辛亥革命(? ? )

A. 对中国政治民主化未起任何作用

B. 没有提出清晰的革命纲领

C. 未能促进中国资本主义的较快发展

D. 未真正改变中国的深层社会结构

陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中写道:“这一文件的空想性质和当时阶级斗争的残酷程度都决定了其用心规划的土地制度只能是一纸空文。它的价值为近代思想史提供了一种农民的大同模式。”“这一文件”指( )

A. 《十二铜表法》 B. 《天朝田亩制度》

C. 《资政新篇》 D. 《中华民国临时约法》

陈旭麓认为,辛亥革命、国民革命、解放战争分别推翻了清政府、北洋军阀政府、国民党政府,构成了近代中国民主革命的三次高潮。这三次高潮的相同点是(? ? )

A. 领导阶级和革命前途 B. 革命结果与指导思想

C. 革命性质和革命任务 D. 革命对象与领导阶级

2015年是世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利70周年。中国首次在抗战胜利纪念日举行阅兵,这是新中国成立后第一次在非国庆节举行大规模阅兵,具有里程碑的意义,也具有极强的政治意义。这是因为 ( )

①抗战胜利是中国人民一百多年来取得的第一次反对外来侵略斗争的完全胜利? ②中国的抗日战争为世界反法西斯战争作出了重要贡献? ③阅兵将向世界展示中国强大的军事实力? ④阅兵的目的是铭记历史,缅怀先烈,珍视和平,开创未来

A. ①②③④ B. ①③④ C. ①②③ D. ①②④

2017年10月31日习近平总书记带领中共中央政治局常委步行来到某会址纪念馆,习近平动情地说,毛泽东同志称这里是中国共产党的“产床”,这个比喻很形象,我看这里也是我们中国共产党人的精神家园。该会址是( )

A. 中共一大会址 B. 中共二大会址 C. 八七会议会址 D. 中共七大会址

文化大革命结束后,巴金第一个提出建立“文革博物馆”的构想。他说:建立文革博物馆,这不是某一个人的事情,我们谁都有责任让子子孙孙、世世代代牢记十年的惨痛教训。?在社会主义现代化建设新时期,党和政府吸取“文革”教训所采取的重大措施有(? ? )

①完善人民代表大会制度? ②改进政治协商制度? ③提出“依法治国”理念? ④推进城乡基层民主建设

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①③④

“1840年,完成了工业革命的英国,为了获取中国的廉价劳动力而发动了鸦片战争。1860年,在第二次鸦片战争中,八国联军洗劫并火烧了圆明园。1895年甲午中日战争清政府战败,日本通过《马关条约》占领了中国的东北三省。”这是某同学所整理的读书笔记,其中错误的有 ( )

A. 4处 B. 3处 C. 2处 D. 1处

冷战是指二战后美苏两国以及东西方之间在政治、军事、经济、外交、文化、意识形态诸方面除诉诸战争之外的紧张对峙和对抗。下列属于美苏冷战具体表现的是(? ? )

①杜鲁门主义的提出②马歇尔计划的实施③北约的建立④朝鲜战争的爆发

A. ①②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ②③④

乾隆帝和华盛顿是同一时期东西方世界的杰出人物。1796年两者同时选择了让出权力,乾隆帝禅位于嘉庆帝,而华盛顿则留下了《告别辞》,谢绝再次被列为总统候选人,飘然远去。下列关于两人行为的说法不正确的是()

①对君主专制体制的否定②为政治民主化做出典范③让位有着本质的不同④让位都是无奈之举

A. ①②④ B. ②③④ C. ①②③④ D. ①③④

下图反映了近代以来西方经济生产组织形式的变化历程。对这一历程解读正确的是

A. 始终体现了“科学”与“技术”的结合

B. 政府在这一过程中起着主导作用

C. 这种变化的实质是生产关系的调整

D. 对外扩张以资本输出为主

“当西方和平降临之时,却是中国内战爆发之际;当西方开始重建之际,却正是中国内战加剧之时;当西方经济恢复发展之时,中国经济却走向崩溃。”西方“重建”和“恢复发展”的有利因素不包括()

A. 马歇尔计划实施 B. 国家垄断资本主义发展

C. “新经济”(知识经济)出现 D. 二战后和平主义思潮盛行

从自由主义到凯恩斯主义,再到“混合经济”,西方经济政策的调整是( )

A. 生产技术进步的表现 B. 不同所有制形式的要协

C. 生产组织形式的变化 D. 政府与市场关系的协调

第II卷(非选择题 共55分)

评卷人 得分

阅读以下材料

生产力的发展及生产关系变革推动了历史的进步。阅读材料,回答问题。

材料一春秋战国时期,铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,铁器作为一种新的生产力因素,为促进社会生产创造了条件。同时又普遍使用了牛耕。随着生产力的发展,小土地私有制逐步确立,一家一户的个体小农生产应运而生。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二第一次工业革命使工厂制度代替了过去的工场手工业。第二次工业革命后,一些新兴的工业部门,如电力工业、汽车工业等,由于生产技术和产品结构的复杂,因此企业的规模日益扩大,以适应生产力发展的要求,作为超大规模企业的垄断组织出现。

——摘编自吴于廑齐世荣《世界史 ·近代史编》

材料三1953年中共中央正式提出过渡时期的总路线,包括社会主义工业化建设和社会主义改造两方面内容,简而言之,就是“一化三改”的内容。它体现了发展生产力与变革生产关系的有机统一。1956年国民收入中公有制经济占92.9%,这表明社会主义公有制成为主要的所有制形式,社会主义基本制度在中国建立起来了。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ——摘编自郭大钧《中国当代史》

(1)根据材料一说明春秋战国时期生产力发展的主要表现及影响。(4分)??

(2)根据材料二并结合所学知识,指出第二次工业革命的主要成就,说明两次工业革命使生产的组织形式发生的变化。?(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“三改”是哪三个方面的改造。概括“三改”的历史意义。(6分)? ?

阅读材料,完成下列要求。

材料一? 启蒙运动不是一个单独的历史事件,从 18世纪开始到19世纪,它对欧洲和美洲的知识界有着一系列的影响。“理性”是启蒙运动的精神内核。启蒙思想家认为判断是非的标准是人的理性。他们相信进步,相信在科学和教育的作用下,社会将趋于完美。他们对未来社会提出了一些基本的政治思想,如天赋人权、平等、自由、法制、权力制衡等。尽管启蒙思想家都反对君主专制,但伏尔泰寄希望于“开明”君主进行改革,建立君主立宪制;孟德斯鸠强调立法、司法、行政三权分立与相互制衡;卢梭主张主权在民和直接民主制。

——摘编自[美]弗兰克·萨克雷、约翰·芬德林主编,史林译《世界大历史:1689—1799》

材料二? 鸦片战争结束不久,魏源、徐继畲等人在他们的著作中,就以赞赏的态度介绍过西方的民主制度,说它有中国传说中的“三代政治”之“遗意”。洋务运动期间,介绍西方议会政治、民主政治的著作逐渐增多,同时人们也已认识到学习西方科学技术的必要,以王韬、郑观应为代表的一些洋务知识分子或早期维新思想家还主张以西方的“君民共主”制度取代中国的君主专制制度。到戊戌维新时期,维新派不仅主张“兴民权”、“设议院”,实行君主立宪,也对科学知识、科学方法进行过介绍。 20世纪后,民主与科学得到进一步传播。

——摘编自郑大华《五四新文化运动与近代中国人对民主与科学的追求》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括启蒙思想家的基本理念,并分析其历史意义。?(12分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代前期先进中国人对民主的态度变化及其原因。?(6分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明思想解放与社会变革的关系。?(4分)

阅读材料,回答问题。

材料 16~20 世纪初西方人眼中的中国形象

时间 中国形象

16世纪 1515年1月,葡萄牙商人埃姆波利在一封信中写道:“我们发现了中国,并在那里逗留了一段时间,这是世界上拥有最富裕财产的国家,很多美丽、伟大的情景,使我们大吃一惊。”

17世纪 1615年,耶稣会传教士利玛窦在他的札记中写道:“标志着与西方的一大差别而值得注意的一大事实是:全国都是由知识阶层,即一般称为哲学家的人来治理的,井然有序的管理整个国家的责任也完全交付给他们来掌握。”

18世纪 1700年,英国柏林科学院院长莱布尼茨说:“中国社会正是由理性创造的和谐的王国,而灾难深重、道德败坏的欧洲应该向中国学习摆脱现实苦难,建立和谐社会的正确道路,”

19世纪 1895年,美国《纽约时报》评论:“是日本打开了世界的眼界,让人们看到大清帝国真正的无能,清国政体是一个明显失败的政体。”

19世纪末20世纪初 1898年,日本政治家竹越与三郎在他的著作《支那论》中有“中国人种侵略世界”一节,结尾处的一段话是:“中国人之势力如此之可畏,浸假彼异日能举动自由,纵汜横溢,我日本何能当其冲乎?”

根据上述材料,谈谈你对16~19世纪西方人眼中中国形象变化的认识。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)(15分)

2020-2021学年第二学期高三年级历史学科第一次统练答案

选择题,每小题三分,共45分

BDDDB CDAAB BACCD

材料分析题

16、(1)表现:铁制农具和牛耕的使用和推广。影响:土地私有制确立;个体小农经济逐步形成。

(2)成就:电力的广泛应用;内燃机创制与应用;新的通讯工具应用等。变化:第一次工业革命后工场手工业被工厂制度代替;第二次工业革命后,垄断组织(或大企业)出现。

???????(3)方面:农业、手工业和资本主义工商业。意义:社会主义公有制建立;社会主义基本制度确立;为工业化建设创造了条件。

17、(1)基本理念:以理性主义为核心;鼓吹科学和教育的作用;反对君主专制,提倡天赋人权、权力制衡等。历史意义:为资产阶级提出了一整套政治构想,为资本主义制度确立奠定了理论基础,推动了欧美资产阶级革命和改革;促进了资本主义经济的发展;发展了人文精神;鼓舞了殖民地半殖民地人民争取民族独立的斗争。

(2)态度变化:由赞赏到极力主张学习。原因:救亡图存的需要;国人对西方认识的不断加深等;民族资本主义的产生发展。

(3)思想解放在一定程度上推动了社会变革,社会变革需要思想解放作为先导。

18、认识∶反映出西方发展的不同阶段。16~18世纪,西方国家处在中世纪向近代的过渡时期,在经济、政治和文化方面暂时仍落后于中国,此时中国在西方的形象仍是经济富庶、制度先进、文化繁荣;而19~20世纪,西方国家相继进行了工业革命和资产阶级革命,经济发展、制度先进,而中国则一步步沦为半殖民地半封建社会,此时中国在西方的形象则变成无能、落后。????不是真正的中国的形象,带有一定的目的性。在西方人眼里,中国的形象不是一个真正的中国的形象,只是根据自己需要构造出来的虚像,19世纪末20世纪初的日本政治家对中国的评价显然是日本为对外扩张寻找借口而创造的中国形象。(也可从以下角度谈∶如材料节选的人物身份的不同影响认识的角度。材料中对中国形象来源于商人、传教士、科学家、时政报刊、政治家,他们由于自身身份的原因导致对中国形象认识的角度不同。只要言之有理亦可)。

同课章节目录