安徽省安庆市916中学2020-2021学年高二下学期3月月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 安徽省安庆市916中学2020-2021学年高二下学期3月月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 926.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-30 09:22:54 | ||

图片预览

文档简介

1116330012242800安庆九一六学校2020—2021学年度第二学期“一调”考试

高二历史试卷

总分:100分 时间:60分钟

一、选择题(每小题2分,共60分)

1.1786年华盛顿在给友人的信中写道:“在我看来,邦联只是个有名无实的空架子……我们想要联合成一个国家,但我们又不愿给这个国家的管理者足够的权力去管理国家事务,岂不怪哉!”华盛顿想表达的核心观点是( )

A.邦联是个松散的联盟 B.建立强有力的中央政府

C.应该联合成一个国家 D.中央集权可能导致专制

2.有人说,德意志帝国虽然是资产阶级性质的君主立宪国家,但“君主”是实,“立宪”是虚。下列说法不能说明这一点的是( )

A.帝国议会行使行政监督权 B.帝国宰相只对皇帝负责,不对议会负责

4730115161290

C.皇帝有召集和解散联邦议会和帝国议会的权力 D.皇帝有权统帅全国的武装力量

3.两党轮替是美国政治的突出特征,每四年一次的总统竞选常常被称为

“驴象之争”。右图漫画所要表达的主旨是( )

A.两党的内政外交政策基本一致 B.两党都是资产阶级利益的代表

C.两党由一个政党分裂而来 D.两党之间既有争夺又相互依赖

4.“现在几乎达到国家蒙受耻辱的最后阶段了。……我们所经历的祸患并非

来自局部的或细小的缺点,而是来自这个建筑物结构上的基本错误,除了改

变建筑物的必要原则和更换栋梁以外,是无法修理的。”汉密尔顿所说的“建

筑物结构上的基本错误”是指( )

A.邦联体制 B.奴隶制 C.联邦体制 D.政党制

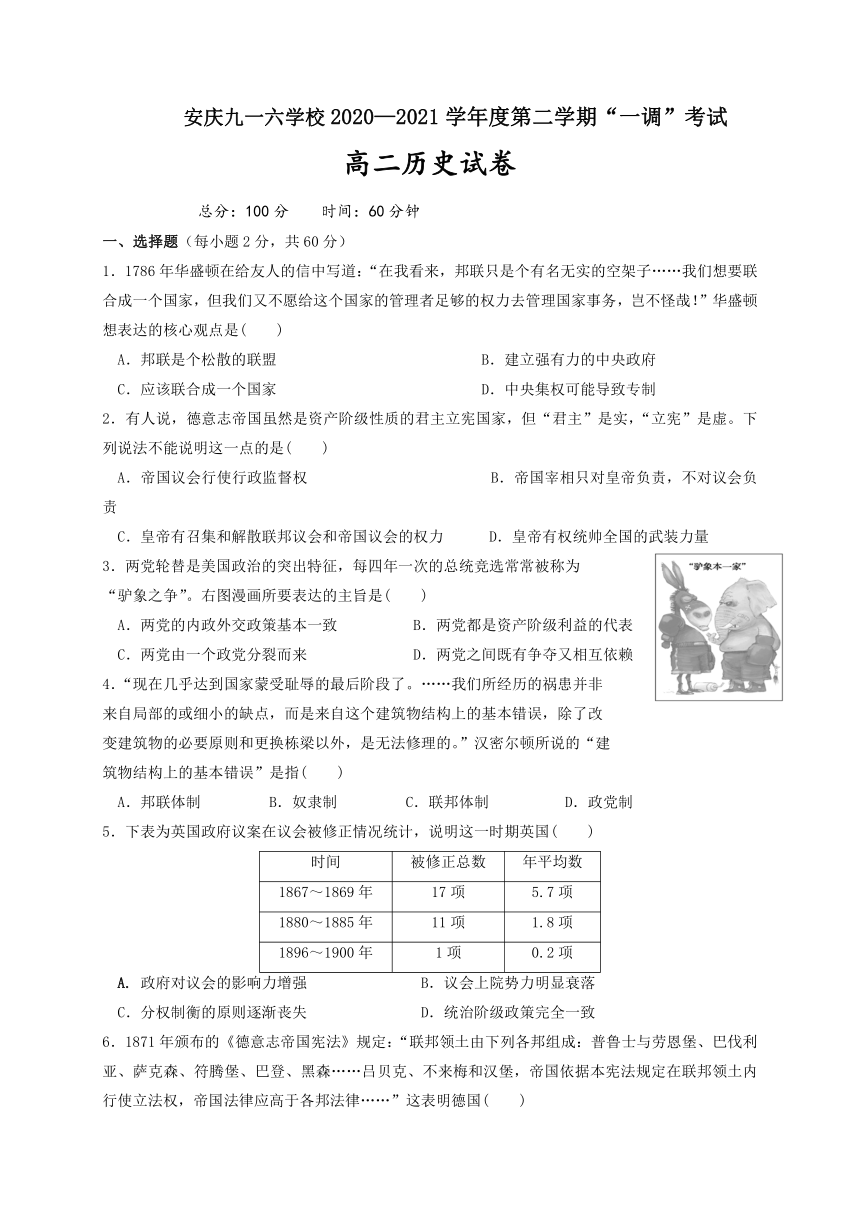

5.下表为英国政府议案在议会被修正情况统计,说明这一时期英国( )

时间

被修正总数

年平均数

1867~1869年

17项

5.7项

1880~1885年

11项

1.8项

1896~1900年

1项

0.2项

政府对议会的影响力增强 B.议会上院势力明显衰落

C.分权制衡的原则逐渐丧失 D.统治阶级政策完全一致

6.1871年颁布的《德意志帝国宪法》规定:“联邦领土由下列各邦组成:普鲁士与劳恩堡、巴伐利亚、萨克森、符腾堡、巴登、黑森……吕贝克、不来梅和汉堡,帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权,帝国法律应高于各邦法律……”这表明德国( )

A.皇帝凌驾联邦议会之上 B.各邦在联邦内享有不同的立法权

C.用法律的形式巩固革命成果 D.普鲁士在联邦中享有特权

7.著名历史学家钱乘旦认为:“英国迈出了政治转型的第一步,也就是克服了专制王权,把国家的权力从一个人(国王)手里转到一群人(贵族)手里,实现了权力的第一次扩散。”这次转型的标志是( )

A.查理一世被处死 B.《权利法案》颁布

C.责任内阁制确立 D.1832年议会改革

8.“(美国)独立战争释放了民间的能量、社会的能量、(各州)自治的能量,立宪会议把这种能量给重新往回收了一点。”材料中的“这种能量”“往回收了一点”体现在( )

A.共和制的确立 B.联邦制的确立

C.三权分立制的确立 D.责任内阁制的确立

9.19世纪法国思想家托克维尔对美国的体制称赞不已,说道:“既像一个小国那样自由和幸福,又像一个大国那样光荣和强大。”其称赞的是( )

A.邦联制 B.联邦制 C.三权分立原则 D.总统制

10.1689年英国的《权利法案》、美国1787年宪法、法国1875年宪法、1871年德意志帝国宪法的颁布,都标志着本国资本主义代议制政体的建立,这说明( )

A.法律化是近代社会在政治上的突出特征 B.法律面前人人平等

C.资本主义在全世界范围内最终确立 D.欧洲资本主义制度诞生

11.恩格斯曾说:“共和国(法兰西第三共和国)的最终建立毕竟使法国工人有了一个基础,可以组织起来,成为一个独立的政党,并且在将来不是为了他人的利益而是为它本身的利益进行战斗。”这表明

A.宪法保障公民的基本权利 B.法国已建立了马克思主义政党

C.法国无产阶级革命的进行 D.工人阶级推动共和政体的建立

12.1689年颁布的《权利法案》是英国君主制历史上的伟大转折点,使得议会最终战胜了无限制的王权。这主要体现在《权利法案》 ( )

A.清除了君主制度残余 B.确立了君主立宪政体

C.给予议会全部统治权 D.保障了工人阶级权利

4215765215265

13.工业革命改变了英国的社会状况,经济持续增长,中等阶层要求变革,他们觉得自己的政治地位与经济地位不相称,希望在“有产”的同时也要“有权”。为此英国( )。

A.进行1832年议会改革 B.实行责任制内阁

C.实行资产阶级代议制 D.颁布《权利法案》

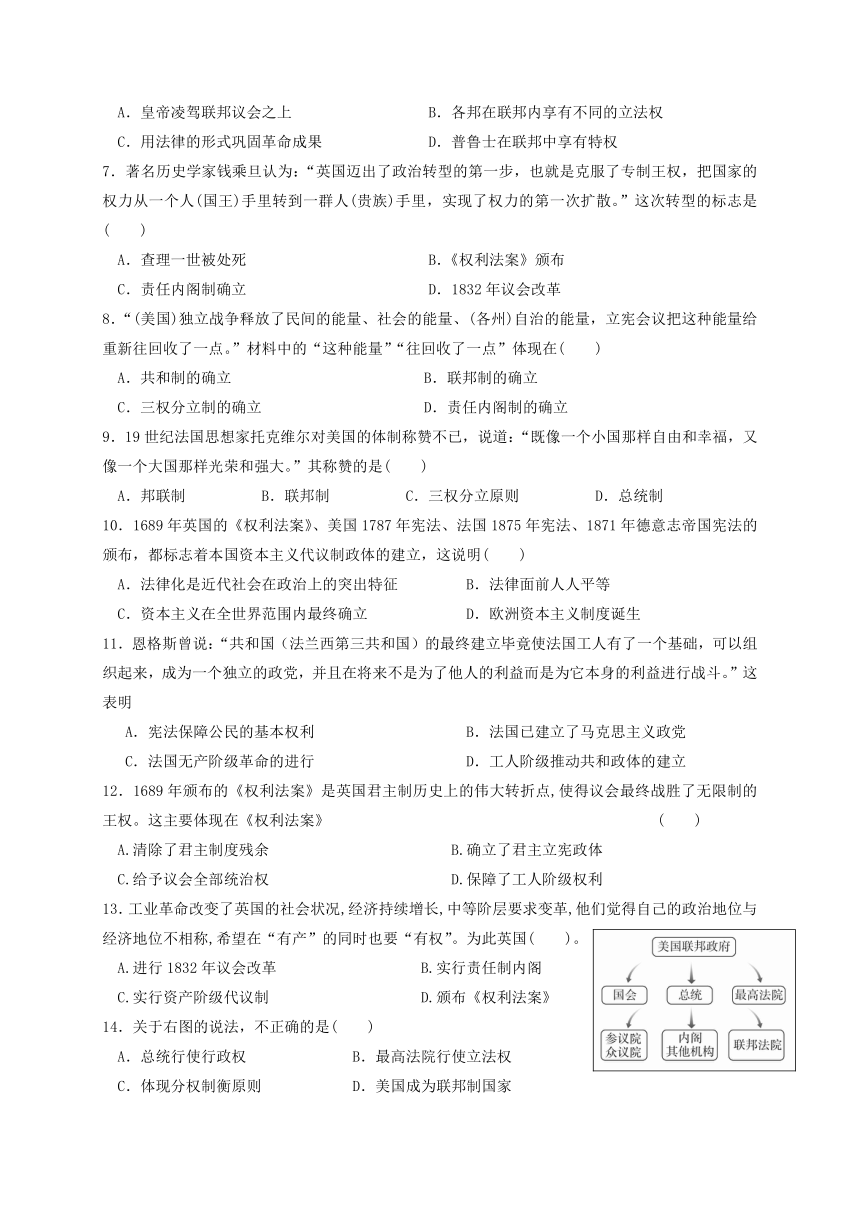

14.关于右图的说法,不正确的是( )

A.总统行使行政权 B.最高法院行使立法权

C.体现分权制衡原则 D.美国成为联邦制国家

15.太平天国在长江中下游的军事活动使江浙、苏南一带的巨大财富和

充裕的劳动力进入上海,促进了上海租界的繁荣,航运和贸易的兴旺。

同时,房地产、消费服务业和钱庄业也大量发展。这表明太平天国运动客观上( )

A.传播了民主政治思想 B.瓦解了清王朝统治

C.引起了资产阶级革命 D.推动了上海近代化

16.有学者说:“因辛亥革命,中国人的脑袋与双膝不再为磕头而准备着,而是为思考问题、为走路而准备着。”该学者意在强调辛亥革命( )

A.实现了人民当家作主 B.推动了民族救亡运动

C.促进了社会移风易俗 D.激发了民主平等意识

17.1946年,梁漱溟(著名爱国民主人士)到上海去见周恩来,促其回南京继续和谈。次日梁返回南京,下车见报载“国军已攻下张家口”,不禁惊叹地对记者说:“一觉醒来,和平已经死了!”“和平死了”是因为( )

A.重庆谈判国共双方未达成一致意见 B.国人和平建国的要求脱离实际

C.国民党发动内战,撕毁政协协议 D.国民党拒绝在和平协议上签字

4625340424815

18.下图是一部反映解放战争时期某场战役中,胶东解放区的一支民工小车队踊跃运粮运弹药支前的影片剧照。战役胜利后,在毛主席“将革命进行到底”号召指引下,这支民工小车队参加了水手连,配合着解放军攻克了南京。据此判断这场战役是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役

C.平津战役 D.挺进大别山

有人曾说“辛亥革命是一朵不结果实的花”。辛亥革命“不结果实”

主要是指( )

A.辛亥革命没有彻底完成反帝反封建的革命任务

B.三民主义反帝不明确,反封建不彻底

C.三民主义维护的是资产阶级的利益

D.辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取

20.中国大地从南到北、从珠江三角洲到长江三角洲,处处燃烧着革命的火焰,使“孙中山先生致力国民革命凡四十年还未能完成的革命事业,在仅仅两三年之内,获得了巨大的成就”。这一“革命的火焰”( )

A.促进了国共两党进一步合作 B.完成了民主革命任务

C.实现了孙中山的革命目标 D.动摇了帝国主义统治中国的根基

21.五四运动中梁漱溟说:“纵然曹章罪大恶极,在罪名未成立时,他仍有他的自由。我们纵然是爱国急公的行为,也不能侵犯他,加暴行于他……绝不能因为我们所做得都对,就犯法也可以使得。”梁漱溟认为( )

A.在道义上支持学生的行动,反对学生的过激行为

B.学生的行动应该镇压,曹章应该有人身自由

C.学生的行动是违法的,应该接受法律的严惩

D.曹章的卖国行为应该依法严惩,支持学生的做法

22.“中国最初的共产主义支部是于1920年5月在上海和北京组织起来的”,材料表明当时( )

A.中国共产党的诞生 B.建立无产阶级政权

C.筹备工人阶级政党 D.工农运动蓬勃开展

23.辜鸿铭在评论近代中国某一事件时指出:“……运动的产生无疑应归于特殊的地方举事,它脱离了原有的运动轨迹,变成了一种更富于攻击性的、好战且完全失去控制的狂热,无论是对于朋友还是对于敌人,都构成一种灾害。”材料重在表明该运动( )

A.一直受清政府的默许和支持 B.带有狭隘的民族主义的色彩

C.体现了民众强烈的爱国主义 D.给帝国主义列强以沉重打击

24.近人《世载堂杂忆》记载:“一日,殿上议事,北王问东王曰:‘闻兄有不臣之心,自称万岁。’东王闻言,积威凌北王,北王即抽刀屠东王之腹。”此事造成了( )

A.太平军内部自相残杀 B.干王洪仁玕被黜去位

C.天王洪秀全不理朝政 D.中外反动势力联合镇压

25.不同历史时期党员构成的变化反映了中国共产党自身建设的不断发展。对下表中党员构成变化的原因理解准确的是( )

A.国民大革命运动蓬勃展开 B.中国共产党创建人民军队

C.“工农武装割据”的实行 D.抗日民族统一战线的建立

26.解放战争时期,根据敌我力量对比变化情况(见下表),中共中央决定( )

1946年7月

1948年7月

人民解放军

130万

280万

国民党军队

430万

365万

A.签署双十协定 B.进行战略反攻

C.进行战略决战 D.发起渡江战役

27.1917年至1919年,介绍新思潮的刊物只有几种,介绍社会主义的文章寥寥无几。1919年以后,全国各地出版的刊物猛增至400余种,其中相当数量的刊物以介绍新思潮、改造社会为己任,马克思主义思潮一枝独秀。产生上述变化的主要原因是( )

A.一战暴露资本主义侵略争霸本质 B.工人阶级壮大并登上政治舞台

C.五四运动促进了马克思主义广泛传播 D.新文化运动解放了人们的思想

28.历史学家徐中约指出:“在太平天国之后,湘军和淮军的官兵因功而擢升至重要职位,从前由满人占据的重要督抚位置现在落入了汉人之手。……外省大员在国是中的影响日益扩大,势力强大的巡抚和总督时时会摆脱中央政府自行其是。”作者所阐述的核心意思是( )。

A.清政府权力的转移有利于社会进步

B.太平天国运动具有狭隘的民族主义色彩

C.太平天国运动推动了满族贵族统治的瓦解

D.太平天国运动促使清政府的权力由满人转移到汉人

29.马克思曾经指出:“推动了这次大爆炸(指太平天国运动)的毫无疑问是英国的大炮。”对此理解正确的是( )。

A.鸦片战争激化了中国的社会矛盾,导致太平天国运动爆发

B.太平天国运动反对鸦片战争中清政府的卖国行为

C.太平天国运动以反对外国侵略为主旨

D.鸦片战争是太平天国运动爆发的直接原因

30.1851年爆发的太平天国运动是近代中国民主革命的序幕。其主要依据应是太平天国运动( )

A.首次提出向西方学习的主张 B.实施《资政新篇》

C.担负起反封建反侵略的双重任务 D.是历次农民战争的最高峰

二、非选择题

31.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 根据《邦联条例》的规定,征税权属于各州。如果要修改这一条款,让各州把征收关税的权力让与全国性政府,需要得到全部13个州的同意。

材料二 独立战争结束后,邦联国会没有充足的资金安抚和遣散军队。1783年,军队为了寻求公正的待遇,在纽堡发生兵变。同年春,国会初步估计,国家所欠内债约34 115 290美元,外债为7 885 985美元。

材料三 1783年4月,邦联国会提出《1783年关税修正案》。各州迅速对《1783年关税修正案》做出反应。截至1786年,除纽约州以外的其他12个州都批准了该修正案。最终在1786年春,纽约州立法机关同意授予国会征收关税的权力,但必须由州政府来负责征收税收。邦联国会不能接受这一附加条件。修正案最后因为一个州的阻挠而夭折。

——以上材料均摘编自雷芳《邦联国会争取关税权的努力及其意义》

根据材料回答问题:

(1)根据材料,概括美国邦联体制存在的问题及其造成的不利影响。(8分)

(2)根据材料三,指出美国纽约州为批准修正案而向国会提出的要求,说明该要求所反映的实质问题。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,说明美国为改变上述状况而作的努力。(6分)

32.孙中山是中国民主革命的先行者,其革命的一生给后人留下了宝贵的精神财富。阅读下列材料,回答问题。(20分)

材料一 当时的清政府,正如孙中山所形容的那样,像“一座即将倒塌的房屋,整个结构已从根本彻底的腐朽了”,“全国革命的时机,现已成熟”。可见,辛亥革命的发生,是客观情势使然,而不是什么“激进主义思潮”的产物。因此,辛亥革命作为中国近代史上的伟大事件,“无疑是中国近代史上的一次飞跃,它推翻了中国最后一个封建王朝,结束了在中国绵延几千年并被奉若神明的君主专制制度,破天荒地宣布了“主权属于国民全体”,从而扫清了中国社会前进的巨大障碍,使民主共和的思想深入人心,其政治意义是决不能低估的。

——陈其泰《近代史上有关重大是非的两个问题的评价》

材料二 辛亥革命后,某人翻译一本书名叫《平民政治》,但现在却准备易名为《共和政治》后再出版。《国粹学报》过去一段时间销路不畅,但最近改名《共和杂志》,重新变得抢手。

——摘编自徐兆玮《棣秋馆日记》

革命后地方不同了一点,绿营制度没有改变多少……守兵当值的,到时照常上衙门听候差遣。马兵仍照旧把马养在家中。衙门前钟鼓楼每到晚上仍有三五个吹鼓手奏乐……

——沈从文《辛亥革命的一课》

根据材料回答:

(1)材料一是从什么角度评价辛亥革命?据此指出辛亥革命最大的历史功绩。(8分)

(2)归纳材料二两段材料关于辛亥革命影响的不同看法,对此应如何理解?你认为在研究历史时应该注意什么?(12分)

参 考 答 案

一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

B

A

B

A

A

C

B

B

B

A

A

B

A

B

题号

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

D

D

C

B

A

D

A

C

B

A

C

C

C

C

A

C

二、非选择题

31.(1)问题:邦联政府没有征税权,缺乏安抚军队的资金,各州享有较大的权力。影响:中央政府软弱无力,出现兵变,中央政府的运转举步维艰。

(2)要求:必须由州政府来负责征收税收。实质:维持州政府高于中央政府的局面。

(3)召开制宪会议,制定1787年宪法;实行联邦制,建立强有力的中央政府。

32.(1)角度:政治意义(民主政治)。功绩:结束了中国存在几千年的封建君主专制制度;扫清了中国社会前进的巨大障碍,使民主共和的观念深入人心

(2)不同看法:第一段材料反映出民国初期民主共和观念风行,反映的现象主要发生在城市里的知识分子中;第二段材料反映出辛亥革命并未带来什么变化,反映的现象主要发生在偏远县城的普通民众中。理解:辛亥革命具有不彻底性,其影响在不同地区和不同群体中是不一样的,民主共和观念深入人心是一个缓慢而渐近的过程。注意:要全面分析材料,不能以偏概全。

高二历史试卷

总分:100分 时间:60分钟

一、选择题(每小题2分,共60分)

1.1786年华盛顿在给友人的信中写道:“在我看来,邦联只是个有名无实的空架子……我们想要联合成一个国家,但我们又不愿给这个国家的管理者足够的权力去管理国家事务,岂不怪哉!”华盛顿想表达的核心观点是( )

A.邦联是个松散的联盟 B.建立强有力的中央政府

C.应该联合成一个国家 D.中央集权可能导致专制

2.有人说,德意志帝国虽然是资产阶级性质的君主立宪国家,但“君主”是实,“立宪”是虚。下列说法不能说明这一点的是( )

A.帝国议会行使行政监督权 B.帝国宰相只对皇帝负责,不对议会负责

4730115161290

C.皇帝有召集和解散联邦议会和帝国议会的权力 D.皇帝有权统帅全国的武装力量

3.两党轮替是美国政治的突出特征,每四年一次的总统竞选常常被称为

“驴象之争”。右图漫画所要表达的主旨是( )

A.两党的内政外交政策基本一致 B.两党都是资产阶级利益的代表

C.两党由一个政党分裂而来 D.两党之间既有争夺又相互依赖

4.“现在几乎达到国家蒙受耻辱的最后阶段了。……我们所经历的祸患并非

来自局部的或细小的缺点,而是来自这个建筑物结构上的基本错误,除了改

变建筑物的必要原则和更换栋梁以外,是无法修理的。”汉密尔顿所说的“建

筑物结构上的基本错误”是指( )

A.邦联体制 B.奴隶制 C.联邦体制 D.政党制

5.下表为英国政府议案在议会被修正情况统计,说明这一时期英国( )

时间

被修正总数

年平均数

1867~1869年

17项

5.7项

1880~1885年

11项

1.8项

1896~1900年

1项

0.2项

政府对议会的影响力增强 B.议会上院势力明显衰落

C.分权制衡的原则逐渐丧失 D.统治阶级政策完全一致

6.1871年颁布的《德意志帝国宪法》规定:“联邦领土由下列各邦组成:普鲁士与劳恩堡、巴伐利亚、萨克森、符腾堡、巴登、黑森……吕贝克、不来梅和汉堡,帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权,帝国法律应高于各邦法律……”这表明德国( )

A.皇帝凌驾联邦议会之上 B.各邦在联邦内享有不同的立法权

C.用法律的形式巩固革命成果 D.普鲁士在联邦中享有特权

7.著名历史学家钱乘旦认为:“英国迈出了政治转型的第一步,也就是克服了专制王权,把国家的权力从一个人(国王)手里转到一群人(贵族)手里,实现了权力的第一次扩散。”这次转型的标志是( )

A.查理一世被处死 B.《权利法案》颁布

C.责任内阁制确立 D.1832年议会改革

8.“(美国)独立战争释放了民间的能量、社会的能量、(各州)自治的能量,立宪会议把这种能量给重新往回收了一点。”材料中的“这种能量”“往回收了一点”体现在( )

A.共和制的确立 B.联邦制的确立

C.三权分立制的确立 D.责任内阁制的确立

9.19世纪法国思想家托克维尔对美国的体制称赞不已,说道:“既像一个小国那样自由和幸福,又像一个大国那样光荣和强大。”其称赞的是( )

A.邦联制 B.联邦制 C.三权分立原则 D.总统制

10.1689年英国的《权利法案》、美国1787年宪法、法国1875年宪法、1871年德意志帝国宪法的颁布,都标志着本国资本主义代议制政体的建立,这说明( )

A.法律化是近代社会在政治上的突出特征 B.法律面前人人平等

C.资本主义在全世界范围内最终确立 D.欧洲资本主义制度诞生

11.恩格斯曾说:“共和国(法兰西第三共和国)的最终建立毕竟使法国工人有了一个基础,可以组织起来,成为一个独立的政党,并且在将来不是为了他人的利益而是为它本身的利益进行战斗。”这表明

A.宪法保障公民的基本权利 B.法国已建立了马克思主义政党

C.法国无产阶级革命的进行 D.工人阶级推动共和政体的建立

12.1689年颁布的《权利法案》是英国君主制历史上的伟大转折点,使得议会最终战胜了无限制的王权。这主要体现在《权利法案》 ( )

A.清除了君主制度残余 B.确立了君主立宪政体

C.给予议会全部统治权 D.保障了工人阶级权利

4215765215265

13.工业革命改变了英国的社会状况,经济持续增长,中等阶层要求变革,他们觉得自己的政治地位与经济地位不相称,希望在“有产”的同时也要“有权”。为此英国( )。

A.进行1832年议会改革 B.实行责任制内阁

C.实行资产阶级代议制 D.颁布《权利法案》

14.关于右图的说法,不正确的是( )

A.总统行使行政权 B.最高法院行使立法权

C.体现分权制衡原则 D.美国成为联邦制国家

15.太平天国在长江中下游的军事活动使江浙、苏南一带的巨大财富和

充裕的劳动力进入上海,促进了上海租界的繁荣,航运和贸易的兴旺。

同时,房地产、消费服务业和钱庄业也大量发展。这表明太平天国运动客观上( )

A.传播了民主政治思想 B.瓦解了清王朝统治

C.引起了资产阶级革命 D.推动了上海近代化

16.有学者说:“因辛亥革命,中国人的脑袋与双膝不再为磕头而准备着,而是为思考问题、为走路而准备着。”该学者意在强调辛亥革命( )

A.实现了人民当家作主 B.推动了民族救亡运动

C.促进了社会移风易俗 D.激发了民主平等意识

17.1946年,梁漱溟(著名爱国民主人士)到上海去见周恩来,促其回南京继续和谈。次日梁返回南京,下车见报载“国军已攻下张家口”,不禁惊叹地对记者说:“一觉醒来,和平已经死了!”“和平死了”是因为( )

A.重庆谈判国共双方未达成一致意见 B.国人和平建国的要求脱离实际

C.国民党发动内战,撕毁政协协议 D.国民党拒绝在和平协议上签字

4625340424815

18.下图是一部反映解放战争时期某场战役中,胶东解放区的一支民工小车队踊跃运粮运弹药支前的影片剧照。战役胜利后,在毛主席“将革命进行到底”号召指引下,这支民工小车队参加了水手连,配合着解放军攻克了南京。据此判断这场战役是( )

A.辽沈战役 B.淮海战役

C.平津战役 D.挺进大别山

有人曾说“辛亥革命是一朵不结果实的花”。辛亥革命“不结果实”

主要是指( )

A.辛亥革命没有彻底完成反帝反封建的革命任务

B.三民主义反帝不明确,反封建不彻底

C.三民主义维护的是资产阶级的利益

D.辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取

20.中国大地从南到北、从珠江三角洲到长江三角洲,处处燃烧着革命的火焰,使“孙中山先生致力国民革命凡四十年还未能完成的革命事业,在仅仅两三年之内,获得了巨大的成就”。这一“革命的火焰”( )

A.促进了国共两党进一步合作 B.完成了民主革命任务

C.实现了孙中山的革命目标 D.动摇了帝国主义统治中国的根基

21.五四运动中梁漱溟说:“纵然曹章罪大恶极,在罪名未成立时,他仍有他的自由。我们纵然是爱国急公的行为,也不能侵犯他,加暴行于他……绝不能因为我们所做得都对,就犯法也可以使得。”梁漱溟认为( )

A.在道义上支持学生的行动,反对学生的过激行为

B.学生的行动应该镇压,曹章应该有人身自由

C.学生的行动是违法的,应该接受法律的严惩

D.曹章的卖国行为应该依法严惩,支持学生的做法

22.“中国最初的共产主义支部是于1920年5月在上海和北京组织起来的”,材料表明当时( )

A.中国共产党的诞生 B.建立无产阶级政权

C.筹备工人阶级政党 D.工农运动蓬勃开展

23.辜鸿铭在评论近代中国某一事件时指出:“……运动的产生无疑应归于特殊的地方举事,它脱离了原有的运动轨迹,变成了一种更富于攻击性的、好战且完全失去控制的狂热,无论是对于朋友还是对于敌人,都构成一种灾害。”材料重在表明该运动( )

A.一直受清政府的默许和支持 B.带有狭隘的民族主义的色彩

C.体现了民众强烈的爱国主义 D.给帝国主义列强以沉重打击

24.近人《世载堂杂忆》记载:“一日,殿上议事,北王问东王曰:‘闻兄有不臣之心,自称万岁。’东王闻言,积威凌北王,北王即抽刀屠东王之腹。”此事造成了( )

A.太平军内部自相残杀 B.干王洪仁玕被黜去位

C.天王洪秀全不理朝政 D.中外反动势力联合镇压

25.不同历史时期党员构成的变化反映了中国共产党自身建设的不断发展。对下表中党员构成变化的原因理解准确的是( )

A.国民大革命运动蓬勃展开 B.中国共产党创建人民军队

C.“工农武装割据”的实行 D.抗日民族统一战线的建立

26.解放战争时期,根据敌我力量对比变化情况(见下表),中共中央决定( )

1946年7月

1948年7月

人民解放军

130万

280万

国民党军队

430万

365万

A.签署双十协定 B.进行战略反攻

C.进行战略决战 D.发起渡江战役

27.1917年至1919年,介绍新思潮的刊物只有几种,介绍社会主义的文章寥寥无几。1919年以后,全国各地出版的刊物猛增至400余种,其中相当数量的刊物以介绍新思潮、改造社会为己任,马克思主义思潮一枝独秀。产生上述变化的主要原因是( )

A.一战暴露资本主义侵略争霸本质 B.工人阶级壮大并登上政治舞台

C.五四运动促进了马克思主义广泛传播 D.新文化运动解放了人们的思想

28.历史学家徐中约指出:“在太平天国之后,湘军和淮军的官兵因功而擢升至重要职位,从前由满人占据的重要督抚位置现在落入了汉人之手。……外省大员在国是中的影响日益扩大,势力强大的巡抚和总督时时会摆脱中央政府自行其是。”作者所阐述的核心意思是( )。

A.清政府权力的转移有利于社会进步

B.太平天国运动具有狭隘的民族主义色彩

C.太平天国运动推动了满族贵族统治的瓦解

D.太平天国运动促使清政府的权力由满人转移到汉人

29.马克思曾经指出:“推动了这次大爆炸(指太平天国运动)的毫无疑问是英国的大炮。”对此理解正确的是( )。

A.鸦片战争激化了中国的社会矛盾,导致太平天国运动爆发

B.太平天国运动反对鸦片战争中清政府的卖国行为

C.太平天国运动以反对外国侵略为主旨

D.鸦片战争是太平天国运动爆发的直接原因

30.1851年爆发的太平天国运动是近代中国民主革命的序幕。其主要依据应是太平天国运动( )

A.首次提出向西方学习的主张 B.实施《资政新篇》

C.担负起反封建反侵略的双重任务 D.是历次农民战争的最高峰

二、非选择题

31.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 根据《邦联条例》的规定,征税权属于各州。如果要修改这一条款,让各州把征收关税的权力让与全国性政府,需要得到全部13个州的同意。

材料二 独立战争结束后,邦联国会没有充足的资金安抚和遣散军队。1783年,军队为了寻求公正的待遇,在纽堡发生兵变。同年春,国会初步估计,国家所欠内债约34 115 290美元,外债为7 885 985美元。

材料三 1783年4月,邦联国会提出《1783年关税修正案》。各州迅速对《1783年关税修正案》做出反应。截至1786年,除纽约州以外的其他12个州都批准了该修正案。最终在1786年春,纽约州立法机关同意授予国会征收关税的权力,但必须由州政府来负责征收税收。邦联国会不能接受这一附加条件。修正案最后因为一个州的阻挠而夭折。

——以上材料均摘编自雷芳《邦联国会争取关税权的努力及其意义》

根据材料回答问题:

(1)根据材料,概括美国邦联体制存在的问题及其造成的不利影响。(8分)

(2)根据材料三,指出美国纽约州为批准修正案而向国会提出的要求,说明该要求所反映的实质问题。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,说明美国为改变上述状况而作的努力。(6分)

32.孙中山是中国民主革命的先行者,其革命的一生给后人留下了宝贵的精神财富。阅读下列材料,回答问题。(20分)

材料一 当时的清政府,正如孙中山所形容的那样,像“一座即将倒塌的房屋,整个结构已从根本彻底的腐朽了”,“全国革命的时机,现已成熟”。可见,辛亥革命的发生,是客观情势使然,而不是什么“激进主义思潮”的产物。因此,辛亥革命作为中国近代史上的伟大事件,“无疑是中国近代史上的一次飞跃,它推翻了中国最后一个封建王朝,结束了在中国绵延几千年并被奉若神明的君主专制制度,破天荒地宣布了“主权属于国民全体”,从而扫清了中国社会前进的巨大障碍,使民主共和的思想深入人心,其政治意义是决不能低估的。

——陈其泰《近代史上有关重大是非的两个问题的评价》

材料二 辛亥革命后,某人翻译一本书名叫《平民政治》,但现在却准备易名为《共和政治》后再出版。《国粹学报》过去一段时间销路不畅,但最近改名《共和杂志》,重新变得抢手。

——摘编自徐兆玮《棣秋馆日记》

革命后地方不同了一点,绿营制度没有改变多少……守兵当值的,到时照常上衙门听候差遣。马兵仍照旧把马养在家中。衙门前钟鼓楼每到晚上仍有三五个吹鼓手奏乐……

——沈从文《辛亥革命的一课》

根据材料回答:

(1)材料一是从什么角度评价辛亥革命?据此指出辛亥革命最大的历史功绩。(8分)

(2)归纳材料二两段材料关于辛亥革命影响的不同看法,对此应如何理解?你认为在研究历史时应该注意什么?(12分)

参 考 答 案

一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案

B

A

B

A

A

C

B

B

B

A

A

B

A

B

题号

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

D

D

C

B

A

D

A

C

B

A

C

C

C

C

A

C

二、非选择题

31.(1)问题:邦联政府没有征税权,缺乏安抚军队的资金,各州享有较大的权力。影响:中央政府软弱无力,出现兵变,中央政府的运转举步维艰。

(2)要求:必须由州政府来负责征收税收。实质:维持州政府高于中央政府的局面。

(3)召开制宪会议,制定1787年宪法;实行联邦制,建立强有力的中央政府。

32.(1)角度:政治意义(民主政治)。功绩:结束了中国存在几千年的封建君主专制制度;扫清了中国社会前进的巨大障碍,使民主共和的观念深入人心

(2)不同看法:第一段材料反映出民国初期民主共和观念风行,反映的现象主要发生在城市里的知识分子中;第二段材料反映出辛亥革命并未带来什么变化,反映的现象主要发生在偏远县城的普通民众中。理解:辛亥革命具有不彻底性,其影响在不同地区和不同群体中是不一样的,民主共和观念深入人心是一个缓慢而渐近的过程。注意:要全面分析材料,不能以偏概全。

同课章节目录