人教版必修三 第1课《 “百家争鸣”和儒家思想的形成》课件(共70张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修三 第1课《 “百家争鸣”和儒家思想的形成》课件(共70张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-30 14:33:06 | ||

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

这个春天,格外不同

最硬核的领导核心!

全世界最好的人民!

疫情在全世界爆发后,我们总会看到一种观点,就是嘲笑别国的做法,觉得别国都应该来抄中国的作业。

我们前期的失误,其实是需要反思的。

而我们后期的有效,别的国家也是学不来的。

——上海华山医院张文宏

他们学不来什么?

一、责任优先于自由

二、义务先于权利

三、群体高于个人

四、和谐高于冲突

——陈来《中华文明的核心价值》

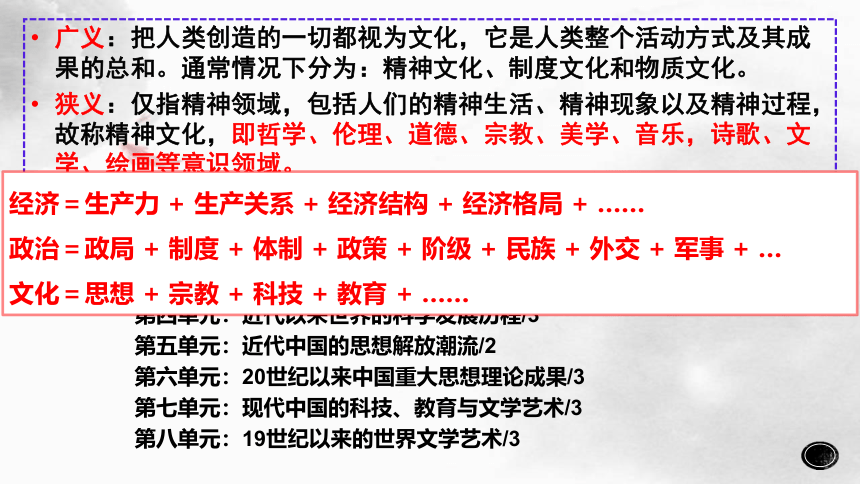

广义:把人类创造的一切都视为文化,它是人类整个活动方式及其成果的总和。通常情况下分为:精神文化、制度文化和物质文化。

狭义:仅指精神领域,包括人们的精神生活、精神现象以及精神过程,故称精神文化,即哲学、伦理、道德、宗教、美学、音乐,诗歌、文学、绘画等意识领域。

第一单元:中国传统文化主流思想的演变/4

第二单元:西方人文精神的起源及其发展/3

第三单元:古代中国的科学技术与文学艺术/3

第四单元:近代以来世界的科学发展历程/3

第五单元:近代中国的思想解放潮流/2

第六单元:20世纪以来中国重大思想理论成果/3

第七单元:现代中国的科技、教育与文学艺术/3

第八单元:19世纪以来的世界文学艺术/3

经济=生产力

+

生产关系

+

经济结构

+

经济格局

+

……

政治=政局

+

制度

+

体制

+

政策

+

阶级

+

民族

+

外交

+

军事

+

…

文化=思想

+

宗教

+

科技

+

教育

+

……

主流思想是什么?

它是怎样出现和形成的?

它怎样成为中国传统文化的主流思想?

成为主流思想后,它是如何演变的?

第

1

课

第

2

课

第

3、4

课

古代中国主流思想的演变历程

专题

线索

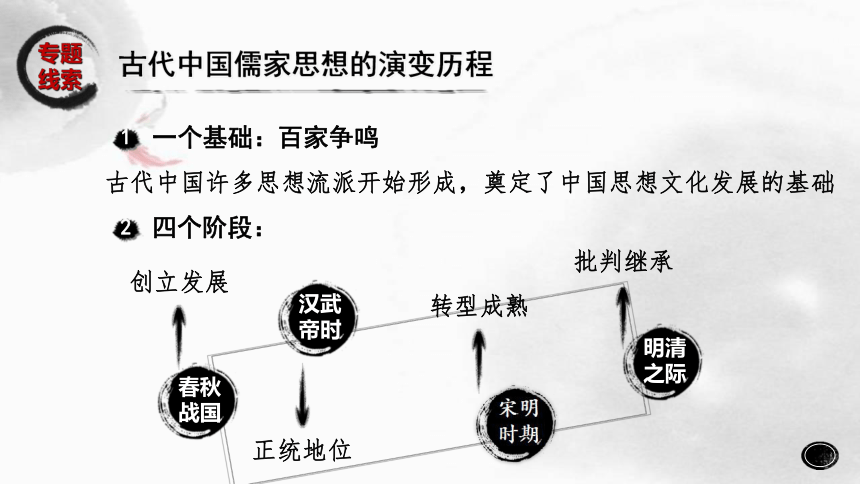

古代中国儒家思想的演变历程

专题

线索

古代中国许多思想流派开始形成,奠定了中国思想文化发展的基础

春秋战国

汉武帝时

明清之际

创立发展

正统地位

转型成熟

批判继承

一个基础:百家争鸣

1

四个阶段:

2

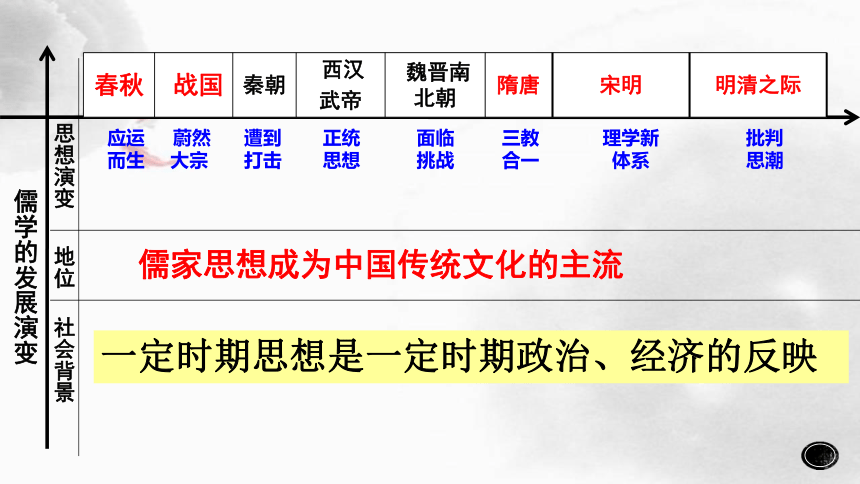

春秋

战国

秦朝

西汉

武帝

魏晋南北朝

隋唐

宋明

明清之际

儒学的发展演变

思想演变

地位

应运而生

蔚然大宗

遭到打击

正统思想

面临挑战

批判思潮

社会背景

儒家思想成为中国传统文化的主流

一定时期思想是一定时期政治、经济的反映

理学新体系

三教合一

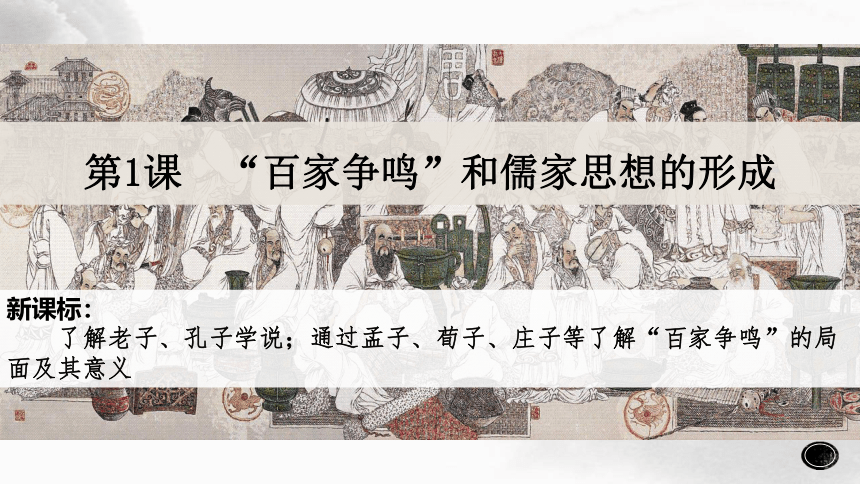

第1课

“百家争鸣”和儒家思想的形成

新课标:

了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义

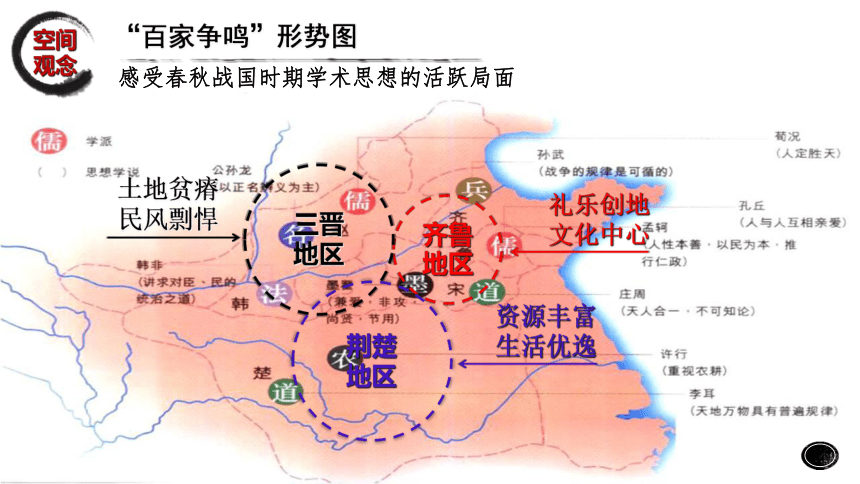

“百家争鸣”形势图

空间观念

感受春秋战国时期学术思想的活跃局面

齐鲁地区

三晋

地区

荆楚

地区

礼乐创地

文化中心

资源丰富

生活优逸

土地贫瘠

民风剽悍

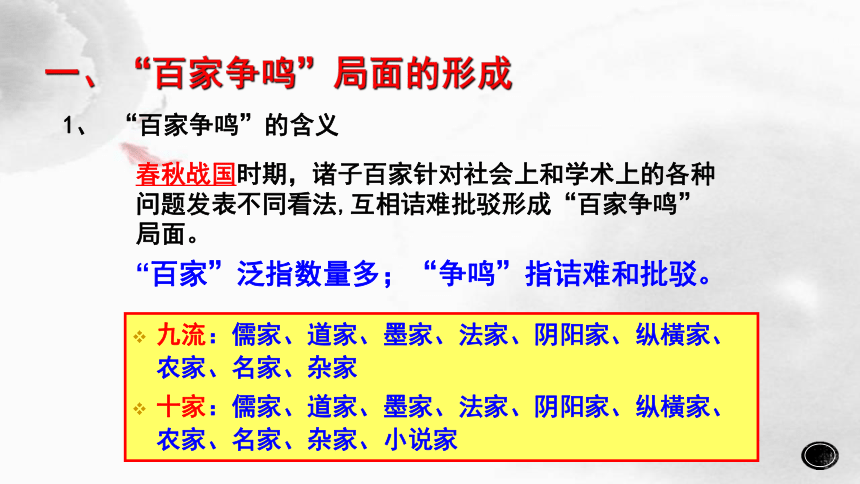

春秋战国时期,诸子百家针对社会上和学术上的各种问题发表不同看法,互相诘难批驳形成“百家争鸣”局面。

“百家”泛指数量多;“争鸣”指诘难和批驳。

一、“百家争鸣”局面的形成

1、

“百家争鸣”的含义

九流:儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、纵橫家、农家、名家、杂家

十家:儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、纵橫家、农家、名家、杂家、小说家

阴阳家——用阴阳五行解释天地运行——齐国邹衍

名

家——以辩论名实问题为中心

赵国公孙龙(白马非马),诡辩学祖师

纵横家——从事政治外交活动为主

苏秦(主张“合纵”,即六国团结抗秦);

张仪(主张“连横”,即瓦解六国团结,使之分别奉事秦国)。

杂

家——杂揉各派思想——吕不韦集门客编《吕氏春秋》

农

家——反映农业生产和农民思想的学术流派

兵

家——以研究用兵作战为主要宗旨——孙武、吴起、孙膑、尉缭等;

小说家——记录民间街谈巷议的人

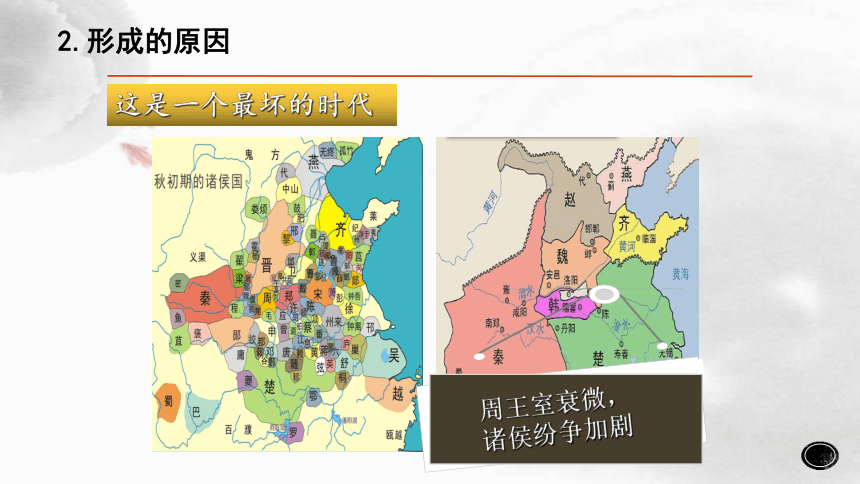

这是一个最坏的时代

周王室衰微,

诸侯纷争加剧

2.形成的原因

宰予:“三年之丧期已久矣!君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩。”

子曰:“食夫稻,衣夫锦,于汝安乎?”

曰:“安。”

子曰:“予之不仁也!子生三年,然後免於父母之怀。”

——《论语·阳货》

礼崩乐坏,传统统治秩序崩塌

这是一个最坏的时代

2.形成的原因

这也是一个最好的时代

铁犁牛耕出现并推广,小农经济发展

2.形成的原因

这也是一个最好的时代

私学兴起,学术下移

2.形成的原因

这也是一个最好的时代

《礼贤下士》

各诸侯国纷纷改革变法,招贤纳士,“士”阶层崛起

2.形成的原因

1.春秋战国时期,儒道争锋,儒墨争雄,儒法争用,

可谓纵横捭阖,机锋迭起,展现出无穷的魅力。这种“争”从根本上讲是:

A.对国家统治权利的争夺

B.对社会发展的规划之争

C.适应了统治者的需要

D.学术思想与智慧的创新

2.

“朝秦暮楚“是春秋战国时期人才流动频繁的生动写照,造成这一状况的相关因素不包括(

)

A.奴隶制瓦解,封建制逐渐形成

B.战争频繁,政局动荡不安

C.诸侯为称雄争霸,重视招揽人才

D.礼崩乐坏,平等思想成为时代主流

B

D

在三代,人分为三个等级,第一等级叫贵族,第二等级叫平民,第三等级叫奴隶。

西周时是最低等的贵族(天子——诸侯——卿大夫——士)

春秋战国逐渐成为最高一等的平民(士——农——工——商),是一批独立的、自由的知识分子。

战国时期的士基本上以学习文化典籍为主,是比较单纯的文士,能够自由流动,被称为“游士”。由于列国争霸、争雄竞争激烈,各国统治者争相招揽人才,“士”受到重用,推动了庶人参政,有利于打破了贵族对政治的垄断。

“士”阶层的演变:

三代

奴隶

贵族

平民

西周

天子

诸侯

卿大夫

士

春秋战国

商

工

农

士

3、《中国文化概论》说:“士的崛起,意味着一个以‘劳心’为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成,中华民族的物质生活与精神生活注定要受到他们的深刻影响。”士阶层兴起的直接原因是(

)

A.宗法制的解体

B.各诸侯国对人才的渴求

C.封建经济的发展

D.私学的发展

B

“百家争鸣”的成因

贰

经济:井田制瓦解,封建经济形成与发展

1

政治:周王室衰微,诸侯纷争加剧

2

①破坏:井田制的瓦解摧毁着原有意识形态的经济基础。

②建设:封建经济发展为学术文化繁荣提供了物质条件。

①必要:各诸侯国的政治变革与相互竞争需要理论指导。

②可能:统治阶级尚未建立绝对权威,人们思想较自由。

阶级:“士”阶层的活跃和受重用

3

①客观:诸侯们企图实现富国强兵,因而特别礼贤下士。

②主观:“士”们希望实现用自己思想治国理政的愿望。

文化:“学在官府”到“学在民间”(私学兴起,学术下移)

4

稷下学宫是世界上第一所由官方举办、私家主持的特殊形式的高等学府,是齐国君主咨询问政及稷下学者议论国事的场所。齐国执政者不惜财力物力创办稷下学宫,实行各种优惠政策,招揽天下有识之士,其根本目的就是为了利用天下贤士的谋略智慧,为其完成富国强兵、争雄天下的政治目标服务。在其兴盛时期,汇集了天下贤士多达千人左右,曾容纳了当时"诸子百家"中的几乎各个学派。这些学者们互相争辩、诘难、吸收,成为真正体现战国"百家争鸣"的典型。

统治阶级尚未建立绝对权威,学术环境宽松

5

在缺少绝对权威和政治控制的前提下,人们的思想不受束缚和制约,各成一家之言;学者不是政治附庸,不依附于某个政治权势集团,而是“用我则留,不用我则去”,具有较强的独立性

唯物史观

社会存在与社会意识

思想文化是特定历史条件下人类社会经济政治活动在意识形态领域的反映

“百家争鸣”出现社会原因(结构图)

铁器和牛耕的推广

生产力发展

社会大变革

土地制度

阶级关系

政治制度

思想文化空前发展

百家争鸣

井田制瓦解

礼崩乐坏

分封宗法制破坏

历史规律:一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治发展的反映。

2.形成的原因

百家争鸣

儒家

道家

法家

墨家

孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非子

墨子

3、主要学派

“百家争鸣”的派别

叁

一、儒家学派

(一)春秋时期:孔子与儒家的创立

姓名:孔子,名丘,字仲尼

生卒:公元前551年至前479年

籍贯:鲁国(今山东曲阜)

相貌:长九尺六寸,俗谓长人而异之

出生:没落的奴隶主贵族家庭

头衔:古代中国思想家、教育家

儒家学派的创始人

孔子名片

孔子大事年表

时间观念

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。

材料

前551年

孔子出生。

前537年

15岁时立志做学问,受鲁国周文化影响。

前532年

20岁左右作过季氏的委吏、乘田等小官。

前522年

30岁左右开始创办私学,招收第一批门徒。

前517年

35岁时不满季氏篡权,流亡齐国。两年后,返回鲁国继续私人讲学。

前501年

50岁左右担任鲁国中都宰,后升任司空、司寇。

前497年

55岁时因与季氏的矛盾,被迫周游列国十四年。

前487年

68岁时返回鲁国,专心从事讲学、整理典籍。

前479年

孔子去世,年73岁。

——据白寿彝主编《中国通史》编

孔子七十二弟子之子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

子路:“老师,我的理想是这样的,----给我一个大大的国家,这个国家有着外来侵略的忧患和粮食不足的危机,但只要给我三年的时间,我就能把这个国家治理得富强起来。使老百姓不仅丰衣足食,而且人人有信念懂礼仪。”

冉有:我的理想是,给我一个小国我去治理,我也只用三年,可以让老百姓丰衣足食,但要那人民都有信念懂礼仪恐怕要由比我更高明的君子来做了。

公西华:“我的理想就是希望自己在一个礼仪中,能够担任一个小小的角色,辅助着主持人做一点我力所能及的事就行了,至于治理国家,管理人民这些事我可不敢说。”?

“礼”

曾皙:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

“仁”

(1)、何谓“仁”?

子曰:克己复礼为仁。

子曰:

仁者爱人。

子曰:仁远乎哉,我欲仁,斯仁至矣。

子曰:能行五者于天下,为仁矣。曰:恭、宽、信、敏、惠。

这些关于“仁”的言论当中哪一个最能代表孔子“仁”的思想?

2、孔子的思想主张

2、孔子思想主张:

仁远乎哉,我欲仁,斯仁至矣。

己欲立而立人,己欲达而达人。

己所不欲,勿施于人。

(1)

“仁”——内在修养

仁者爱人

如何实践?

4、当代某学者谈及自己为人处世的宗旨时说:对己学道家,意思是清静寡欲;做事学法家,意思是按原则办事;待人学儒家,即(

)

A.爱无差等

B.己所不欲,勿施于人

C.君君、臣臣、父父、子子

D.存天理,灭人欲

B

孔子路过泰山脚下,有一个妇人在墓前哭得很悲伤。孔子扶着车前的横木听妇人的哭声,让子路前去问那个妇人。子路问道:"您这样哭,实在像连着有了几件伤心事似的。"(妇人)就说:"没错,之前我的公公被老虎咬死了,后来我的丈夫又被老虎咬死了,现在我的儿子又死在了老虎口中!"孔子问:"那为什么不离开这里呢?"(妇人)回答说:"(这里)没有残暴的政令。"孔子说:"年轻人要记住这件事,苛刻残暴的政令比老虎还要凶猛可怕啊!"

苛政猛于虎

③要求:

A.对普通人:重“孝悌”。对外人“泛爱众”、博爱

孝悌者也,其为仁之本与!(《论语·而学》)

B.对统治者:为政以德。即要求统治者爱惜民力,体贴民情,以德教化,反对苛政。

(含民本思想)

为政以德,譬如北辰(注:北极星),居其所而众星拱之。(《论语·为政》)

④评价:

A.进步性:对调节人际关系,缓和阶级矛盾,稳定社会秩序具有积极作用。

B.局限性:但仁爱有等级差别,是维护阶级压迫的意识形态。

(2)、何谓“礼”?

子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

子曰:礼云礼云,玉帛云乎哉!

子曰:不学礼,无以立。

子曰:兴于诗,立于礼。

子曰:人而不仁,如礼何?

从上面的材料中我们可以看出,“礼”强调的其实是什么?

【是可忍,孰不可忍】

孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。”《论语·八佾篇》

佾[yì]是奏乐舞蹈的行列,也是表示社会地位的乐舞等级、规格。一佾指一列八人,八佾八列六十四人。按周礼规定,只有天子才能用八佾,诸侯用六佾,卿大夫用四佾,士用二佾。季氏是正卿,只能用四佾,他却用八佾。孔子对于这种破坏周礼等级的僭越行为极为不满,因此,在议论季氏时说:“在他的家庙的庭院里用八佾奏乐舞蹈,对这样的事情也能够容忍,还有什么事情不能够容忍呢!

恢复周礼

【桃子与黍子】

某天,鲁哀公请孔子进宫叙谈。哀公请孔子吃桃子,边上还有一盘黍子。孔子却恭敬地吃掉了黍子。

哀公笑道:“夫子,侍人送上来的黍子,是用来擦桃子上的毛的,不是吃的。”

孔子正色对哀公说:“主公啊,我不是不知道。但是,黍米是五谷尊者,是帝王用来祭祀天地及宗庙中最上等的谷物,其地位是很高的。但桃子地位是比较低贱的,祭祀时从不用。用尊贵的东西去擦拭低贱的东西,是君子所不为的。今天用五谷之长的黍米去擦拭低贱的桃子,臣以为这是违背周礼的。故我不敢那样做。”

维护社会等级秩序

(2)以“礼”为行为规范

①含义:

B.专指周礼。即西周以分封制和宗法制为核心的等级制度

周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周。(《论语·八佾》)

②方法:

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。”(《论语·颜渊》)

A.“克己复礼”:只有克制自己的言行举止才能符合礼的规范

齐景公问政。子曰:“君君、臣臣、父父、子子。”(《论语·颜渊》)

B.“正名”:按照礼制明确自己的身份,做自己该做的事,而非不顾名分,胡乱行动。

A.是指约束人们行为的一种社会规范

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”(《论语·颜渊》)

③评价:

A.进步性:有利于维护统治秩序的稳定,构建和谐有序的社会。

B.局限性:带有承认阶级剥削、压迫人民的消极性,成为以后历代王朝的统治工具。

仁

礼

内在的品德修养

具备“仁”的内在品德,才能自觉地遵守“礼”。

外在的行为规范

遵守“礼”的规范,才能更好地践行“仁”的品德。

问题一:“仁”与“礼”的关系

2、政治主张:

①德治:为政以德,爱惜民力,反对苛政

②礼治:“克己复礼”“正名分”,建立贵贱有序的社会秩序。

材料

在宗法制度中的政治大小集团,不过是若干大小宗族的化身,国君、世卿、士大夫无疑是权限不等的家长。孔子的政治思想就是以这样的社会为背景的,只有在这样的亲密团体中,在上位者个人的道德才能产生直接的效用。到了春秋、战国时代,这个社会基础渐遭破坏,帝国大一统以后,政治已脱离氏族社会形态而成为一个新而复杂的机构,家、国也不再是封建时代的意义。社会巨变,早已使孔子的德治理想,失去了客观的依据。

——摘编自韦政通《中国思想史》

(1)孔子维护周礼的主张,不符合春秋时期奴隶制瓦解的历史趋势。

(2)孔子的仁和德治主张,不符合春秋时期奴隶主争霸斗争的需要。

问题二:孔子政治主张遭受冷遇的原因

3、哲学思想:

(1)天命观:知天命、顺天命、畏天命——尊重自然规律

(2)鬼神观:“敬鬼神而远之”

子不语,怪力乱神。(《论语·

述而》)

季路问事鬼神,子曰:“未能事人,焉能事鬼。”

(《论语·

述而》)

未知生,焉知死?(《论语·

先进》)

樊迟问知(智慧)。子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。”

(《论语·

述而》)

(3)中庸之道,“过犹不及”“恰如其分”“和而不同”

a、以中庸之道和谐“仁”和“礼”

过仁则无原则,过礼则不知机变;

仁有礼的约束则不失于无序,礼有仁的精神而不流于形式;

b、以中庸之道为“君子”立标准

子曰:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”

4、人性观:“性相近,习相远。”(后天教育的重要性)

5、教育方面:

(1)活动:首创私人讲学

(2)思想:

①教育原则:“有教无类”

②教育方法:“因材施教”

③学习方法:“温故而知新”“学而时习之”

“学而不思则罔,思而不学则殆”

④学习态度:“知之为知之,不知为不知”“三人行,必有我师焉”

“敏而好学,不耻下问”

打破了学在官府的垄断局面,扩大了教育的社会基础,促进了士阶层的壮大,促进了春秋战国多元性的文化格局,为中国文化留下宝贵遗产。

(3)内容:培养

“六艺”,注重人的全面发展

礼节

▲

音乐

▲

射箭

▲

驾车

▲

书法

▲

算术

▲

(4)典籍方面:

A.门徒:编纂《论语》

B.孔子:修订“六经”

孔子自称“述而不作,信而好古”。(《论语·述而》)

▲

因《乐》后来亡佚,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》合称“五经”。

(二)战国时期:孟荀与早期儒学的成熟

1、孟子及其学说:

(1)贡献:继承并发展了孔子学说,使之更加系统化

名轲,字子舆,邹国(今山东邹城)人。战国时期儒家代表人物,代表新兴封建地主阶级的利益。相传师承孔子嫡孙子思。著有《孟子》,文章说理畅达,长于论辩。元代追封他为“亚圣”。

孟子(前372年至289年)

材料1: “施仁政于民,省刑罚,薄税敛。”

材料2 “民为贵,社稷次之,君为轻。”

他认为,得民心的做国君。失民心的国君是人人得而诛之的独夫,而国君危害了国家的时候可以更换。

(2)、孟子的思想主张

“仁政”思想

民本思想:民贵君轻

材料3: “恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。”

性善论

(2)思想主张:

①政治思想:

A.主张实行“仁政”

B.提出“民贵君轻”的民本思想,得民心者得天下.

“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如草芥,则臣视君如寇仇。”

②人性观:主张“性本善”,要实行仁政来回复和扩充人的善性;

③道德观念:

四端说:“仁、义、礼、智”;

“倡浩然之气”,强调先义后利,舍生取义(义利观)

●人格精神——

要求人们“富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈”

2、荀子及其学说:

(1)贡献:广泛吸收各家思想的精华,丰富了早期儒家的思想内容

名况,字卿,赵国猗氏(今山西安泽)人。战国末期儒家代表人物,代表新兴封建地主阶级的利益。曾在齐国稷下学宫游学,著有《荀子》一书。相传李斯和韩非都是他的入室弟子。

荀子(前313年至238年)

(2)思想主张:

①政治主张:

A.“仁义”和“王道”,

以德服人;

B.提出“君舟民水”的民本思想.

C.以礼为主,礼法并施(隆礼重法)

②人性观:主张“性本恶”;

强调用礼乐和法度来规范人的行为,使人向善

荀子提倡的礼不同于孔孟,而是主张靠行政手段强制使人向善

③义利观:人性逐利但需有度;

④哲学观:“天行有常,不为尧舜,不为桀亡。”

;

“制天命而用之”(朴素的唯物主义)

(3)评价:

吸收了其他学派(道家和法家)的积极合理成分,使儒学体系更加完整

儒家思想更能适应社会的需要

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗

荀子的政治思想是在人性恶的认识基础上建立的。他认为:人生而有各种欲望,性好利,因此人性恶;所以要改造人性,通过自我改造和社会改造,人皆可以为尧舜;社会改造在于强化礼法。这说明当时(

)

A.荀子在继承儒家思想基础上开创了法家学派

B.战国时期出现思想学说相互融合的现象

C.儒法并用逐渐成为统治者的治国思想

D.儒家学派与法家学派之间结成了利益同盟

B

孔子

孟子

荀子

异

时代背景

人性论

同

仁的思想

民本思想

春秋时期,思想以维护奴隶主统治为目的

战国时期,思想是为了适应封建地主阶级统治的需要

性相近

爱人

为政以德

性善论

性恶论

仁政

仁义

民贵君轻

君舟民水

奠定基础

体系完整,成为大宗

问题:孔子、孟子、荀子思想的异同

从孔子提出“仁”到孟子主张“仁政”,再到荀子强调“仁义”,儒家思想的早期发展始终贯穿的一条主线是

(

)

A.从强调个人的道德修养入手,描绘、设计一个礼乐文明社会

B.统治者要“仁者爱人”,被统治者要“克己复礼”

C.依靠礼仪法治的教化规范,把小人变成君子,凡人变成圣人

D.从强调“三纲五常”入手,构建一个大一统社会

A

二、道家学派

(一)老子及其学说:——春秋末期没落奴隶主贵族阶级的代表

老子(生卒年不详)

姓李,名耳,字聃。相传为春秋末年楚国人,约与孔子同时略早,作过周守藏史,熟悉各种典章制度。孔子也曾数次向老子问礼、求道。传世的老子《道德经》,不是一时一人之手,而是由其门人追忆老子遗说,到战国时纂集而成的。

道家是形成于先秦时期的学术派别,而道教是形成于两汉时期的宗教派别。二者既有联系,又有区别。

1、哲学思想:

(1)客观唯心主义(世界观):认为“道”是世界万物的本源,是永恒不变的

(2)人生观:顺应自然,清静无为,知足寡欲;

道生一,一生二,二生三,三生万物

人法地,地法天,天法道,道法自然

天地不仁,以万物为刍狗

天道自然无为

有无相生,难易相成,

长短相形,高下相盈,

音声相和,前后相随

祸兮福之所倚,

福兮祸之所伏

(3)朴素的辩证法:事物皆有两面,相互对立、相互依存,并不断转化

使人复结绳而用之,甘其食,美其服,安其居,乐其俗,邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

法令滋彰,盗贼多有。故圣人云:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。

”

2、政治思想:无为而治、小国寡民

治大国,若烹小鲜

(二)庄子及其学说:——战国时期没落奴隶主贵族阶级的代表

名周,战国时期宋国蒙(河南商丘)人。曾做过漆园吏,有时以打草鞋为副业。所著《庄子》想象力丰富,语言灵活多变,能把一些微妙难言的哲理说得引人入胜。

庄子(前369年至286年)

2、因任自然:宣传“天道”与“自然无为”

(1)“天道”:指自然变化的的规律

(2)“自然无为”:指顺应自然,不乱作为

天与人不相胜也,是之谓真人。《大宗师》

1、认为世间万物是相对的

天下莫大于秋毫之末,而泰山为小;莫寿于殇子,而彭祖为夭。《大宗师》

3、万物等同:“齐物论”——任何事物在本质上都是相同的,没有区别(万物齐一)

天人合一

物我两忘

“天地与我并生,万物与我为一

”

4、超逸处世:“逍遥”的人生哲学——放弃欲念,获取精神自由

是指对事物的变化采取一种旁观、超然的态度

不谴(责问)是非,以与世俗处。(《天下》)

▲

鼓盆而歌

庄子在妻子死后,坐在地上边敲击瓦缶边唱歌。他说:“我的妻子原本就没有出声,气息变化而有了生命,如今变化又回到死亡,这就跟春夏秋冬四季运行一样。”

庄周梦蝶

庄周梦见自己变成蝴蝶,感到多么愉快和惬意啊!不知道自己原本是庄周。突然间醒过来,惊惶不定之间方知原来我是庄周。不知是庄周梦中变成蝴蝶呢,还是蝴蝶梦见自己变成庄周呢?

战国末期:韩非及其学说——战国后期新兴地主阶级的代表

战国时期韩国人,祖上为韩国贵族,他本人已下降为士。韩非与李斯同为荀子的学生,但师徒的政治思想是相悖的。韩非口吃,不善于说,但很善于写,著有《韩非子》五十五篇。

韩非(前280年至233年)

1、贡献:

(1)法家思想之集大成者

(2)吸收道家思想,将法家理论系统化

三、法家学派

2、思想:

“宋人有耕者,田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”

守株待兔

“以法为本,法不阿贵;刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”

——《韩非子》

“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”——《韩非子》

“是以圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备。”

①变革观:厚今薄古,变法革新,“法后王”

②法治观:以法治国,提出系统的法治理论;

③集权观:建立君主专制中央集权制度,法术势相结合

④伦理观:性恶论,用刑罚使人恐于犯罪。

“法”:严刑峻法

“术”:驾驭大臣的权术

“势”:君主的地位、权力和威势,“如虎豹之爪牙”

问题一:战国时期,封建统治者重用法家学派的原因

a.体现了新兴地主阶级改革旧制度的进取精神

b.反映了新兴地主阶级建立和巩固政权的要求

c.顺应了封建制度形成、建立大一统专制国家的历史趋势。

材料:4: “欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱、交相利。”又说:“(战争)春则废民耕稼树艺,秋则废民获敛……百姓饥寒冻馁而死者,不可胜数。”——墨子

思想:核心是“兼爱”“非攻”。墨子认为人与人之间,应该相爱,提倡无差别的爱,要求把别人的身、家、国看成像自己的一样,视人如己,反对一切掠夺性的战争。

1、思想主张:

兼爱

非攻

尚贤

尚同

尚力

非乐

非命

节用

节葬

明鬼

兼相爱,交相利——无差别的爱

反对不义战争,渴望安居乐业

任人唯贤,反对任人唯亲

上下一心(与上而同)为社会兴利除弊

强调劳动者在社会生活中的地位

摆脱等级礼乐束缚,废除繁琐奢靡的音乐活动

通过努力奋斗掌握自己的命运

节约以扩大生产,反对奢侈享乐生活

反对厚葬久丧,主张薄葬短丧

尊重前人智慧和经验,鬼神非迷信,希望以鬼神之说使人民警惕,不行邪恶

主要学派的代表人物及思想主张

学派

代表

主要思想

儒家

孔孟

墨家

墨子

道家

老子

庄子

法家

韩非子

“兼爱”

“非攻”

“尚贤”“节俭”

道是世界万物的本原;朴素的辩证法思想;政治上主张“无为而治”小国寡民

认为

世界是“我”的主观产物;把世界万物看作相对的

变法革新;法治;建立君主专制的中央集权国家。

当代学者评“百家争鸣”

家国情怀

根据材料分析“百家争鸣”产生的影响

材料

百家争鸣这个思想库是中华各族的文化积累和智慧结晶,是在继承基础上的伟大创造。诸子百家的存在与争鸣,是中华民族文化成熟的标志。在以后长达两千年的封建社会历史长河中,各式各样的思想差不多都可以从战国诸子中找到原型或雏形。直到今天,社会科学中的许多问题,或多或少地还可以从诸子中提供找到相应的命题或思想源头。

当然,我们必须看到,这个思想库主要是为统治者准备的,诸子提供的各式各样的治国方案和统治术,使他们有了选择的余地,以增强统治的应变能力。

——刘泽华主编《中国古代政治思想史》

思想文化

文化传承

社会政治

“百家争鸣”的影响

肆

对思想文化:是中国历史上的第一次思想解放运动,促进了思想文化的繁荣

1

对文化传承:奠定了中国思想文化发展的基础,成为中国传统文化的源头;

各派相互辩驳,取长补短,形成中国文化兼容并包、宽容开放的特点

儒家思想大一统、民生意识、道德意识和和谐意识,对维护中华民族统一、建立和谐的人际关系、增强历史使命感和责任感、谋求社会的共同发展和保护生态环境等不无裨益。这孕育了传统文化中的政治思想和道德准则;

道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

墨家思想的非攻、尚贤,至今仍有现实意义

在很大程度上,他们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

——岳麓版教材

2

对社会政治:为统治阶级提供了治国理政的思想,对当时和后来的社会发展具有深远影响

3

本课结构

百家争鸣

诸侯争霸礼崩乐坏

反映

中国传统思想文化

基础

儒家

道家

法家

墨家

春秋

战国

孔子

老子

商鞅

李悝

墨子

孟子

荀子

系统化

丰富化

庄子

继承

韩非

集大成

奴隶制瓦解

醇厚

特点

超逸

冷峻

谨严

封建制确立

(2018年北京卷文综)1.

“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力,战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”,他的观点

A.

与甲骨文“王”字的本义一致

B.

是“无为而治”的理论依据

C.

体现出儒家强调教化的政治理念

D.

奠定了宗法制度的思想基础

1.“欲求兴天下之利,除天下之害,当若繁为攻伐,此实天下之巨害也。”这一观点出自先秦

(

)

A.儒家

B.法家

C.墨家

D.道家

2.易中天先生在其新书《先秦诸子百家争鸣》中对春秋战国时期的学派作了如下评价

①关注社会,留下了平等、互利、博爱的社会理想

②关注人生,留下了真实、自由、宽容的人生追求

③关注国家,留下了公开、公平、公正的治国理念

④关注文化,留下了仁爱、正义、自强的核心价值

下列各项对①②③④对应的学派判断正确的是(

)

A.道家、儒家、墨家、法家

B.儒家、道家、法家、墨家

C.墨家、道家、法家、儒家

D.法家、墨家、儒家、道家

C

C

3.儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。”这段话体现的是( )

A.民本思想

B.仁政思想

C.礼法并重

D.礼治为先

[答案]

B

[解析]

本题考查儒家的仁政思想。仁政是指统治者施以恩惠,采取有利于取得民心的政治方略,即指仁慈的统治措施。题干中儒家经典强调统治者用礼、义、信来治理民众、获取民心,故属于仁政,答案为B项。民本是指以民为本,从百姓角度出发,故排除A项;C、D两项不能全面反映题干内涵,排除。

4.有学者评论战国时期某学派说:“他们都是些注重实践的政治家……他们认为贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人。”这一学派是

A.儒家

B.道家

C.墨家

D.法家

这个春天,格外不同

最硬核的领导核心!

全世界最好的人民!

疫情在全世界爆发后,我们总会看到一种观点,就是嘲笑别国的做法,觉得别国都应该来抄中国的作业。

我们前期的失误,其实是需要反思的。

而我们后期的有效,别的国家也是学不来的。

——上海华山医院张文宏

他们学不来什么?

一、责任优先于自由

二、义务先于权利

三、群体高于个人

四、和谐高于冲突

——陈来《中华文明的核心价值》

广义:把人类创造的一切都视为文化,它是人类整个活动方式及其成果的总和。通常情况下分为:精神文化、制度文化和物质文化。

狭义:仅指精神领域,包括人们的精神生活、精神现象以及精神过程,故称精神文化,即哲学、伦理、道德、宗教、美学、音乐,诗歌、文学、绘画等意识领域。

第一单元:中国传统文化主流思想的演变/4

第二单元:西方人文精神的起源及其发展/3

第三单元:古代中国的科学技术与文学艺术/3

第四单元:近代以来世界的科学发展历程/3

第五单元:近代中国的思想解放潮流/2

第六单元:20世纪以来中国重大思想理论成果/3

第七单元:现代中国的科技、教育与文学艺术/3

第八单元:19世纪以来的世界文学艺术/3

经济=生产力

+

生产关系

+

经济结构

+

经济格局

+

……

政治=政局

+

制度

+

体制

+

政策

+

阶级

+

民族

+

外交

+

军事

+

…

文化=思想

+

宗教

+

科技

+

教育

+

……

主流思想是什么?

它是怎样出现和形成的?

它怎样成为中国传统文化的主流思想?

成为主流思想后,它是如何演变的?

第

1

课

第

2

课

第

3、4

课

古代中国主流思想的演变历程

专题

线索

古代中国儒家思想的演变历程

专题

线索

古代中国许多思想流派开始形成,奠定了中国思想文化发展的基础

春秋战国

汉武帝时

明清之际

创立发展

正统地位

转型成熟

批判继承

一个基础:百家争鸣

1

四个阶段:

2

春秋

战国

秦朝

西汉

武帝

魏晋南北朝

隋唐

宋明

明清之际

儒学的发展演变

思想演变

地位

应运而生

蔚然大宗

遭到打击

正统思想

面临挑战

批判思潮

社会背景

儒家思想成为中国传统文化的主流

一定时期思想是一定时期政治、经济的反映

理学新体系

三教合一

第1课

“百家争鸣”和儒家思想的形成

新课标:

了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义

“百家争鸣”形势图

空间观念

感受春秋战国时期学术思想的活跃局面

齐鲁地区

三晋

地区

荆楚

地区

礼乐创地

文化中心

资源丰富

生活优逸

土地贫瘠

民风剽悍

春秋战国时期,诸子百家针对社会上和学术上的各种问题发表不同看法,互相诘难批驳形成“百家争鸣”局面。

“百家”泛指数量多;“争鸣”指诘难和批驳。

一、“百家争鸣”局面的形成

1、

“百家争鸣”的含义

九流:儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、纵橫家、农家、名家、杂家

十家:儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、纵橫家、农家、名家、杂家、小说家

阴阳家——用阴阳五行解释天地运行——齐国邹衍

名

家——以辩论名实问题为中心

赵国公孙龙(白马非马),诡辩学祖师

纵横家——从事政治外交活动为主

苏秦(主张“合纵”,即六国团结抗秦);

张仪(主张“连横”,即瓦解六国团结,使之分别奉事秦国)。

杂

家——杂揉各派思想——吕不韦集门客编《吕氏春秋》

农

家——反映农业生产和农民思想的学术流派

兵

家——以研究用兵作战为主要宗旨——孙武、吴起、孙膑、尉缭等;

小说家——记录民间街谈巷议的人

这是一个最坏的时代

周王室衰微,

诸侯纷争加剧

2.形成的原因

宰予:“三年之丧期已久矣!君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩。”

子曰:“食夫稻,衣夫锦,于汝安乎?”

曰:“安。”

子曰:“予之不仁也!子生三年,然後免於父母之怀。”

——《论语·阳货》

礼崩乐坏,传统统治秩序崩塌

这是一个最坏的时代

2.形成的原因

这也是一个最好的时代

铁犁牛耕出现并推广,小农经济发展

2.形成的原因

这也是一个最好的时代

私学兴起,学术下移

2.形成的原因

这也是一个最好的时代

《礼贤下士》

各诸侯国纷纷改革变法,招贤纳士,“士”阶层崛起

2.形成的原因

1.春秋战国时期,儒道争锋,儒墨争雄,儒法争用,

可谓纵横捭阖,机锋迭起,展现出无穷的魅力。这种“争”从根本上讲是:

A.对国家统治权利的争夺

B.对社会发展的规划之争

C.适应了统治者的需要

D.学术思想与智慧的创新

2.

“朝秦暮楚“是春秋战国时期人才流动频繁的生动写照,造成这一状况的相关因素不包括(

)

A.奴隶制瓦解,封建制逐渐形成

B.战争频繁,政局动荡不安

C.诸侯为称雄争霸,重视招揽人才

D.礼崩乐坏,平等思想成为时代主流

B

D

在三代,人分为三个等级,第一等级叫贵族,第二等级叫平民,第三等级叫奴隶。

西周时是最低等的贵族(天子——诸侯——卿大夫——士)

春秋战国逐渐成为最高一等的平民(士——农——工——商),是一批独立的、自由的知识分子。

战国时期的士基本上以学习文化典籍为主,是比较单纯的文士,能够自由流动,被称为“游士”。由于列国争霸、争雄竞争激烈,各国统治者争相招揽人才,“士”受到重用,推动了庶人参政,有利于打破了贵族对政治的垄断。

“士”阶层的演变:

三代

奴隶

贵族

平民

西周

天子

诸侯

卿大夫

士

春秋战国

商

工

农

士

3、《中国文化概论》说:“士的崛起,意味着一个以‘劳心’为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成,中华民族的物质生活与精神生活注定要受到他们的深刻影响。”士阶层兴起的直接原因是(

)

A.宗法制的解体

B.各诸侯国对人才的渴求

C.封建经济的发展

D.私学的发展

B

“百家争鸣”的成因

贰

经济:井田制瓦解,封建经济形成与发展

1

政治:周王室衰微,诸侯纷争加剧

2

①破坏:井田制的瓦解摧毁着原有意识形态的经济基础。

②建设:封建经济发展为学术文化繁荣提供了物质条件。

①必要:各诸侯国的政治变革与相互竞争需要理论指导。

②可能:统治阶级尚未建立绝对权威,人们思想较自由。

阶级:“士”阶层的活跃和受重用

3

①客观:诸侯们企图实现富国强兵,因而特别礼贤下士。

②主观:“士”们希望实现用自己思想治国理政的愿望。

文化:“学在官府”到“学在民间”(私学兴起,学术下移)

4

稷下学宫是世界上第一所由官方举办、私家主持的特殊形式的高等学府,是齐国君主咨询问政及稷下学者议论国事的场所。齐国执政者不惜财力物力创办稷下学宫,实行各种优惠政策,招揽天下有识之士,其根本目的就是为了利用天下贤士的谋略智慧,为其完成富国强兵、争雄天下的政治目标服务。在其兴盛时期,汇集了天下贤士多达千人左右,曾容纳了当时"诸子百家"中的几乎各个学派。这些学者们互相争辩、诘难、吸收,成为真正体现战国"百家争鸣"的典型。

统治阶级尚未建立绝对权威,学术环境宽松

5

在缺少绝对权威和政治控制的前提下,人们的思想不受束缚和制约,各成一家之言;学者不是政治附庸,不依附于某个政治权势集团,而是“用我则留,不用我则去”,具有较强的独立性

唯物史观

社会存在与社会意识

思想文化是特定历史条件下人类社会经济政治活动在意识形态领域的反映

“百家争鸣”出现社会原因(结构图)

铁器和牛耕的推广

生产力发展

社会大变革

土地制度

阶级关系

政治制度

思想文化空前发展

百家争鸣

井田制瓦解

礼崩乐坏

分封宗法制破坏

历史规律:一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治发展的反映。

2.形成的原因

百家争鸣

儒家

道家

法家

墨家

孔子

孟子

荀子

老子

庄子

韩非子

墨子

3、主要学派

“百家争鸣”的派别

叁

一、儒家学派

(一)春秋时期:孔子与儒家的创立

姓名:孔子,名丘,字仲尼

生卒:公元前551年至前479年

籍贯:鲁国(今山东曲阜)

相貌:长九尺六寸,俗谓长人而异之

出生:没落的奴隶主贵族家庭

头衔:古代中国思想家、教育家

儒家学派的创始人

孔子名片

孔子大事年表

时间观念

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。

材料

前551年

孔子出生。

前537年

15岁时立志做学问,受鲁国周文化影响。

前532年

20岁左右作过季氏的委吏、乘田等小官。

前522年

30岁左右开始创办私学,招收第一批门徒。

前517年

35岁时不满季氏篡权,流亡齐国。两年后,返回鲁国继续私人讲学。

前501年

50岁左右担任鲁国中都宰,后升任司空、司寇。

前497年

55岁时因与季氏的矛盾,被迫周游列国十四年。

前487年

68岁时返回鲁国,专心从事讲学、整理典籍。

前479年

孔子去世,年73岁。

——据白寿彝主编《中国通史》编

孔子七十二弟子之子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

子路:“老师,我的理想是这样的,----给我一个大大的国家,这个国家有着外来侵略的忧患和粮食不足的危机,但只要给我三年的时间,我就能把这个国家治理得富强起来。使老百姓不仅丰衣足食,而且人人有信念懂礼仪。”

冉有:我的理想是,给我一个小国我去治理,我也只用三年,可以让老百姓丰衣足食,但要那人民都有信念懂礼仪恐怕要由比我更高明的君子来做了。

公西华:“我的理想就是希望自己在一个礼仪中,能够担任一个小小的角色,辅助着主持人做一点我力所能及的事就行了,至于治理国家,管理人民这些事我可不敢说。”?

“礼”

曾皙:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

“仁”

(1)、何谓“仁”?

子曰:克己复礼为仁。

子曰:

仁者爱人。

子曰:仁远乎哉,我欲仁,斯仁至矣。

子曰:能行五者于天下,为仁矣。曰:恭、宽、信、敏、惠。

这些关于“仁”的言论当中哪一个最能代表孔子“仁”的思想?

2、孔子的思想主张

2、孔子思想主张:

仁远乎哉,我欲仁,斯仁至矣。

己欲立而立人,己欲达而达人。

己所不欲,勿施于人。

(1)

“仁”——内在修养

仁者爱人

如何实践?

4、当代某学者谈及自己为人处世的宗旨时说:对己学道家,意思是清静寡欲;做事学法家,意思是按原则办事;待人学儒家,即(

)

A.爱无差等

B.己所不欲,勿施于人

C.君君、臣臣、父父、子子

D.存天理,灭人欲

B

孔子路过泰山脚下,有一个妇人在墓前哭得很悲伤。孔子扶着车前的横木听妇人的哭声,让子路前去问那个妇人。子路问道:"您这样哭,实在像连着有了几件伤心事似的。"(妇人)就说:"没错,之前我的公公被老虎咬死了,后来我的丈夫又被老虎咬死了,现在我的儿子又死在了老虎口中!"孔子问:"那为什么不离开这里呢?"(妇人)回答说:"(这里)没有残暴的政令。"孔子说:"年轻人要记住这件事,苛刻残暴的政令比老虎还要凶猛可怕啊!"

苛政猛于虎

③要求:

A.对普通人:重“孝悌”。对外人“泛爱众”、博爱

孝悌者也,其为仁之本与!(《论语·而学》)

B.对统治者:为政以德。即要求统治者爱惜民力,体贴民情,以德教化,反对苛政。

(含民本思想)

为政以德,譬如北辰(注:北极星),居其所而众星拱之。(《论语·为政》)

④评价:

A.进步性:对调节人际关系,缓和阶级矛盾,稳定社会秩序具有积极作用。

B.局限性:但仁爱有等级差别,是维护阶级压迫的意识形态。

(2)、何谓“礼”?

子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

子曰:礼云礼云,玉帛云乎哉!

子曰:不学礼,无以立。

子曰:兴于诗,立于礼。

子曰:人而不仁,如礼何?

从上面的材料中我们可以看出,“礼”强调的其实是什么?

【是可忍,孰不可忍】

孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。”《论语·八佾篇》

佾[yì]是奏乐舞蹈的行列,也是表示社会地位的乐舞等级、规格。一佾指一列八人,八佾八列六十四人。按周礼规定,只有天子才能用八佾,诸侯用六佾,卿大夫用四佾,士用二佾。季氏是正卿,只能用四佾,他却用八佾。孔子对于这种破坏周礼等级的僭越行为极为不满,因此,在议论季氏时说:“在他的家庙的庭院里用八佾奏乐舞蹈,对这样的事情也能够容忍,还有什么事情不能够容忍呢!

恢复周礼

【桃子与黍子】

某天,鲁哀公请孔子进宫叙谈。哀公请孔子吃桃子,边上还有一盘黍子。孔子却恭敬地吃掉了黍子。

哀公笑道:“夫子,侍人送上来的黍子,是用来擦桃子上的毛的,不是吃的。”

孔子正色对哀公说:“主公啊,我不是不知道。但是,黍米是五谷尊者,是帝王用来祭祀天地及宗庙中最上等的谷物,其地位是很高的。但桃子地位是比较低贱的,祭祀时从不用。用尊贵的东西去擦拭低贱的东西,是君子所不为的。今天用五谷之长的黍米去擦拭低贱的桃子,臣以为这是违背周礼的。故我不敢那样做。”

维护社会等级秩序

(2)以“礼”为行为规范

①含义:

B.专指周礼。即西周以分封制和宗法制为核心的等级制度

周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周。(《论语·八佾》)

②方法:

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。”(《论语·颜渊》)

A.“克己复礼”:只有克制自己的言行举止才能符合礼的规范

齐景公问政。子曰:“君君、臣臣、父父、子子。”(《论语·颜渊》)

B.“正名”:按照礼制明确自己的身份,做自己该做的事,而非不顾名分,胡乱行动。

A.是指约束人们行为的一种社会规范

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”(《论语·颜渊》)

③评价:

A.进步性:有利于维护统治秩序的稳定,构建和谐有序的社会。

B.局限性:带有承认阶级剥削、压迫人民的消极性,成为以后历代王朝的统治工具。

仁

礼

内在的品德修养

具备“仁”的内在品德,才能自觉地遵守“礼”。

外在的行为规范

遵守“礼”的规范,才能更好地践行“仁”的品德。

问题一:“仁”与“礼”的关系

2、政治主张:

①德治:为政以德,爱惜民力,反对苛政

②礼治:“克己复礼”“正名分”,建立贵贱有序的社会秩序。

材料

在宗法制度中的政治大小集团,不过是若干大小宗族的化身,国君、世卿、士大夫无疑是权限不等的家长。孔子的政治思想就是以这样的社会为背景的,只有在这样的亲密团体中,在上位者个人的道德才能产生直接的效用。到了春秋、战国时代,这个社会基础渐遭破坏,帝国大一统以后,政治已脱离氏族社会形态而成为一个新而复杂的机构,家、国也不再是封建时代的意义。社会巨变,早已使孔子的德治理想,失去了客观的依据。

——摘编自韦政通《中国思想史》

(1)孔子维护周礼的主张,不符合春秋时期奴隶制瓦解的历史趋势。

(2)孔子的仁和德治主张,不符合春秋时期奴隶主争霸斗争的需要。

问题二:孔子政治主张遭受冷遇的原因

3、哲学思想:

(1)天命观:知天命、顺天命、畏天命——尊重自然规律

(2)鬼神观:“敬鬼神而远之”

子不语,怪力乱神。(《论语·

述而》)

季路问事鬼神,子曰:“未能事人,焉能事鬼。”

(《论语·

述而》)

未知生,焉知死?(《论语·

先进》)

樊迟问知(智慧)。子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。”

(《论语·

述而》)

(3)中庸之道,“过犹不及”“恰如其分”“和而不同”

a、以中庸之道和谐“仁”和“礼”

过仁则无原则,过礼则不知机变;

仁有礼的约束则不失于无序,礼有仁的精神而不流于形式;

b、以中庸之道为“君子”立标准

子曰:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”

4、人性观:“性相近,习相远。”(后天教育的重要性)

5、教育方面:

(1)活动:首创私人讲学

(2)思想:

①教育原则:“有教无类”

②教育方法:“因材施教”

③学习方法:“温故而知新”“学而时习之”

“学而不思则罔,思而不学则殆”

④学习态度:“知之为知之,不知为不知”“三人行,必有我师焉”

“敏而好学,不耻下问”

打破了学在官府的垄断局面,扩大了教育的社会基础,促进了士阶层的壮大,促进了春秋战国多元性的文化格局,为中国文化留下宝贵遗产。

(3)内容:培养

“六艺”,注重人的全面发展

礼节

▲

音乐

▲

射箭

▲

驾车

▲

书法

▲

算术

▲

(4)典籍方面:

A.门徒:编纂《论语》

B.孔子:修订“六经”

孔子自称“述而不作,信而好古”。(《论语·述而》)

▲

因《乐》后来亡佚,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》合称“五经”。

(二)战国时期:孟荀与早期儒学的成熟

1、孟子及其学说:

(1)贡献:继承并发展了孔子学说,使之更加系统化

名轲,字子舆,邹国(今山东邹城)人。战国时期儒家代表人物,代表新兴封建地主阶级的利益。相传师承孔子嫡孙子思。著有《孟子》,文章说理畅达,长于论辩。元代追封他为“亚圣”。

孟子(前372年至289年)

材料1: “施仁政于民,省刑罚,薄税敛。”

材料2 “民为贵,社稷次之,君为轻。”

他认为,得民心的做国君。失民心的国君是人人得而诛之的独夫,而国君危害了国家的时候可以更换。

(2)、孟子的思想主张

“仁政”思想

民本思想:民贵君轻

材料3: “恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。”

性善论

(2)思想主张:

①政治思想:

A.主张实行“仁政”

B.提出“民贵君轻”的民本思想,得民心者得天下.

“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如草芥,则臣视君如寇仇。”

②人性观:主张“性本善”,要实行仁政来回复和扩充人的善性;

③道德观念:

四端说:“仁、义、礼、智”;

“倡浩然之气”,强调先义后利,舍生取义(义利观)

●人格精神——

要求人们“富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈”

2、荀子及其学说:

(1)贡献:广泛吸收各家思想的精华,丰富了早期儒家的思想内容

名况,字卿,赵国猗氏(今山西安泽)人。战国末期儒家代表人物,代表新兴封建地主阶级的利益。曾在齐国稷下学宫游学,著有《荀子》一书。相传李斯和韩非都是他的入室弟子。

荀子(前313年至238年)

(2)思想主张:

①政治主张:

A.“仁义”和“王道”,

以德服人;

B.提出“君舟民水”的民本思想.

C.以礼为主,礼法并施(隆礼重法)

②人性观:主张“性本恶”;

强调用礼乐和法度来规范人的行为,使人向善

荀子提倡的礼不同于孔孟,而是主张靠行政手段强制使人向善

③义利观:人性逐利但需有度;

④哲学观:“天行有常,不为尧舜,不为桀亡。”

;

“制天命而用之”(朴素的唯物主义)

(3)评价:

吸收了其他学派(道家和法家)的积极合理成分,使儒学体系更加完整

儒家思想更能适应社会的需要

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗

荀子的政治思想是在人性恶的认识基础上建立的。他认为:人生而有各种欲望,性好利,因此人性恶;所以要改造人性,通过自我改造和社会改造,人皆可以为尧舜;社会改造在于强化礼法。这说明当时(

)

A.荀子在继承儒家思想基础上开创了法家学派

B.战国时期出现思想学说相互融合的现象

C.儒法并用逐渐成为统治者的治国思想

D.儒家学派与法家学派之间结成了利益同盟

B

孔子

孟子

荀子

异

时代背景

人性论

同

仁的思想

民本思想

春秋时期,思想以维护奴隶主统治为目的

战国时期,思想是为了适应封建地主阶级统治的需要

性相近

爱人

为政以德

性善论

性恶论

仁政

仁义

民贵君轻

君舟民水

奠定基础

体系完整,成为大宗

问题:孔子、孟子、荀子思想的异同

从孔子提出“仁”到孟子主张“仁政”,再到荀子强调“仁义”,儒家思想的早期发展始终贯穿的一条主线是

(

)

A.从强调个人的道德修养入手,描绘、设计一个礼乐文明社会

B.统治者要“仁者爱人”,被统治者要“克己复礼”

C.依靠礼仪法治的教化规范,把小人变成君子,凡人变成圣人

D.从强调“三纲五常”入手,构建一个大一统社会

A

二、道家学派

(一)老子及其学说:——春秋末期没落奴隶主贵族阶级的代表

老子(生卒年不详)

姓李,名耳,字聃。相传为春秋末年楚国人,约与孔子同时略早,作过周守藏史,熟悉各种典章制度。孔子也曾数次向老子问礼、求道。传世的老子《道德经》,不是一时一人之手,而是由其门人追忆老子遗说,到战国时纂集而成的。

道家是形成于先秦时期的学术派别,而道教是形成于两汉时期的宗教派别。二者既有联系,又有区别。

1、哲学思想:

(1)客观唯心主义(世界观):认为“道”是世界万物的本源,是永恒不变的

(2)人生观:顺应自然,清静无为,知足寡欲;

道生一,一生二,二生三,三生万物

人法地,地法天,天法道,道法自然

天地不仁,以万物为刍狗

天道自然无为

有无相生,难易相成,

长短相形,高下相盈,

音声相和,前后相随

祸兮福之所倚,

福兮祸之所伏

(3)朴素的辩证法:事物皆有两面,相互对立、相互依存,并不断转化

使人复结绳而用之,甘其食,美其服,安其居,乐其俗,邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

法令滋彰,盗贼多有。故圣人云:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。

”

2、政治思想:无为而治、小国寡民

治大国,若烹小鲜

(二)庄子及其学说:——战国时期没落奴隶主贵族阶级的代表

名周,战国时期宋国蒙(河南商丘)人。曾做过漆园吏,有时以打草鞋为副业。所著《庄子》想象力丰富,语言灵活多变,能把一些微妙难言的哲理说得引人入胜。

庄子(前369年至286年)

2、因任自然:宣传“天道”与“自然无为”

(1)“天道”:指自然变化的的规律

(2)“自然无为”:指顺应自然,不乱作为

天与人不相胜也,是之谓真人。《大宗师》

1、认为世间万物是相对的

天下莫大于秋毫之末,而泰山为小;莫寿于殇子,而彭祖为夭。《大宗师》

3、万物等同:“齐物论”——任何事物在本质上都是相同的,没有区别(万物齐一)

天人合一

物我两忘

“天地与我并生,万物与我为一

”

4、超逸处世:“逍遥”的人生哲学——放弃欲念,获取精神自由

是指对事物的变化采取一种旁观、超然的态度

不谴(责问)是非,以与世俗处。(《天下》)

▲

鼓盆而歌

庄子在妻子死后,坐在地上边敲击瓦缶边唱歌。他说:“我的妻子原本就没有出声,气息变化而有了生命,如今变化又回到死亡,这就跟春夏秋冬四季运行一样。”

庄周梦蝶

庄周梦见自己变成蝴蝶,感到多么愉快和惬意啊!不知道自己原本是庄周。突然间醒过来,惊惶不定之间方知原来我是庄周。不知是庄周梦中变成蝴蝶呢,还是蝴蝶梦见自己变成庄周呢?

战国末期:韩非及其学说——战国后期新兴地主阶级的代表

战国时期韩国人,祖上为韩国贵族,他本人已下降为士。韩非与李斯同为荀子的学生,但师徒的政治思想是相悖的。韩非口吃,不善于说,但很善于写,著有《韩非子》五十五篇。

韩非(前280年至233年)

1、贡献:

(1)法家思想之集大成者

(2)吸收道家思想,将法家理论系统化

三、法家学派

2、思想:

“宋人有耕者,田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”

守株待兔

“以法为本,法不阿贵;刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”

——《韩非子》

“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”——《韩非子》

“是以圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备。”

①变革观:厚今薄古,变法革新,“法后王”

②法治观:以法治国,提出系统的法治理论;

③集权观:建立君主专制中央集权制度,法术势相结合

④伦理观:性恶论,用刑罚使人恐于犯罪。

“法”:严刑峻法

“术”:驾驭大臣的权术

“势”:君主的地位、权力和威势,“如虎豹之爪牙”

问题一:战国时期,封建统治者重用法家学派的原因

a.体现了新兴地主阶级改革旧制度的进取精神

b.反映了新兴地主阶级建立和巩固政权的要求

c.顺应了封建制度形成、建立大一统专制国家的历史趋势。

材料:4: “欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱、交相利。”又说:“(战争)春则废民耕稼树艺,秋则废民获敛……百姓饥寒冻馁而死者,不可胜数。”——墨子

思想:核心是“兼爱”“非攻”。墨子认为人与人之间,应该相爱,提倡无差别的爱,要求把别人的身、家、国看成像自己的一样,视人如己,反对一切掠夺性的战争。

1、思想主张:

兼爱

非攻

尚贤

尚同

尚力

非乐

非命

节用

节葬

明鬼

兼相爱,交相利——无差别的爱

反对不义战争,渴望安居乐业

任人唯贤,反对任人唯亲

上下一心(与上而同)为社会兴利除弊

强调劳动者在社会生活中的地位

摆脱等级礼乐束缚,废除繁琐奢靡的音乐活动

通过努力奋斗掌握自己的命运

节约以扩大生产,反对奢侈享乐生活

反对厚葬久丧,主张薄葬短丧

尊重前人智慧和经验,鬼神非迷信,希望以鬼神之说使人民警惕,不行邪恶

主要学派的代表人物及思想主张

学派

代表

主要思想

儒家

孔孟

墨家

墨子

道家

老子

庄子

法家

韩非子

“兼爱”

“非攻”

“尚贤”“节俭”

道是世界万物的本原;朴素的辩证法思想;政治上主张“无为而治”小国寡民

认为

世界是“我”的主观产物;把世界万物看作相对的

变法革新;法治;建立君主专制的中央集权国家。

当代学者评“百家争鸣”

家国情怀

根据材料分析“百家争鸣”产生的影响

材料

百家争鸣这个思想库是中华各族的文化积累和智慧结晶,是在继承基础上的伟大创造。诸子百家的存在与争鸣,是中华民族文化成熟的标志。在以后长达两千年的封建社会历史长河中,各式各样的思想差不多都可以从战国诸子中找到原型或雏形。直到今天,社会科学中的许多问题,或多或少地还可以从诸子中提供找到相应的命题或思想源头。

当然,我们必须看到,这个思想库主要是为统治者准备的,诸子提供的各式各样的治国方案和统治术,使他们有了选择的余地,以增强统治的应变能力。

——刘泽华主编《中国古代政治思想史》

思想文化

文化传承

社会政治

“百家争鸣”的影响

肆

对思想文化:是中国历史上的第一次思想解放运动,促进了思想文化的繁荣

1

对文化传承:奠定了中国思想文化发展的基础,成为中国传统文化的源头;

各派相互辩驳,取长补短,形成中国文化兼容并包、宽容开放的特点

儒家思想大一统、民生意识、道德意识和和谐意识,对维护中华民族统一、建立和谐的人际关系、增强历史使命感和责任感、谋求社会的共同发展和保护生态环境等不无裨益。这孕育了传统文化中的政治思想和道德准则;

道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

墨家思想的非攻、尚贤,至今仍有现实意义

在很大程度上,他们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

——岳麓版教材

2

对社会政治:为统治阶级提供了治国理政的思想,对当时和后来的社会发展具有深远影响

3

本课结构

百家争鸣

诸侯争霸礼崩乐坏

反映

中国传统思想文化

基础

儒家

道家

法家

墨家

春秋

战国

孔子

老子

商鞅

李悝

墨子

孟子

荀子

系统化

丰富化

庄子

继承

韩非

集大成

奴隶制瓦解

醇厚

特点

超逸

冷峻

谨严

封建制确立

(2018年北京卷文综)1.

“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力,战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”,他的观点

A.

与甲骨文“王”字的本义一致

B.

是“无为而治”的理论依据

C.

体现出儒家强调教化的政治理念

D.

奠定了宗法制度的思想基础

1.“欲求兴天下之利,除天下之害,当若繁为攻伐,此实天下之巨害也。”这一观点出自先秦

(

)

A.儒家

B.法家

C.墨家

D.道家

2.易中天先生在其新书《先秦诸子百家争鸣》中对春秋战国时期的学派作了如下评价

①关注社会,留下了平等、互利、博爱的社会理想

②关注人生,留下了真实、自由、宽容的人生追求

③关注国家,留下了公开、公平、公正的治国理念

④关注文化,留下了仁爱、正义、自强的核心价值

下列各项对①②③④对应的学派判断正确的是(

)

A.道家、儒家、墨家、法家

B.儒家、道家、法家、墨家

C.墨家、道家、法家、儒家

D.法家、墨家、儒家、道家

C

C

3.儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。”这段话体现的是( )

A.民本思想

B.仁政思想

C.礼法并重

D.礼治为先

[答案]

B

[解析]

本题考查儒家的仁政思想。仁政是指统治者施以恩惠,采取有利于取得民心的政治方略,即指仁慈的统治措施。题干中儒家经典强调统治者用礼、义、信来治理民众、获取民心,故属于仁政,答案为B项。民本是指以民为本,从百姓角度出发,故排除A项;C、D两项不能全面反映题干内涵,排除。

4.有学者评论战国时期某学派说:“他们都是些注重实践的政治家……他们认为贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人。”这一学派是

A.儒家

B.道家

C.墨家

D.法家

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术