《月下独酌》教学设计

图片预览

文档简介

《月下独酌》教学设计

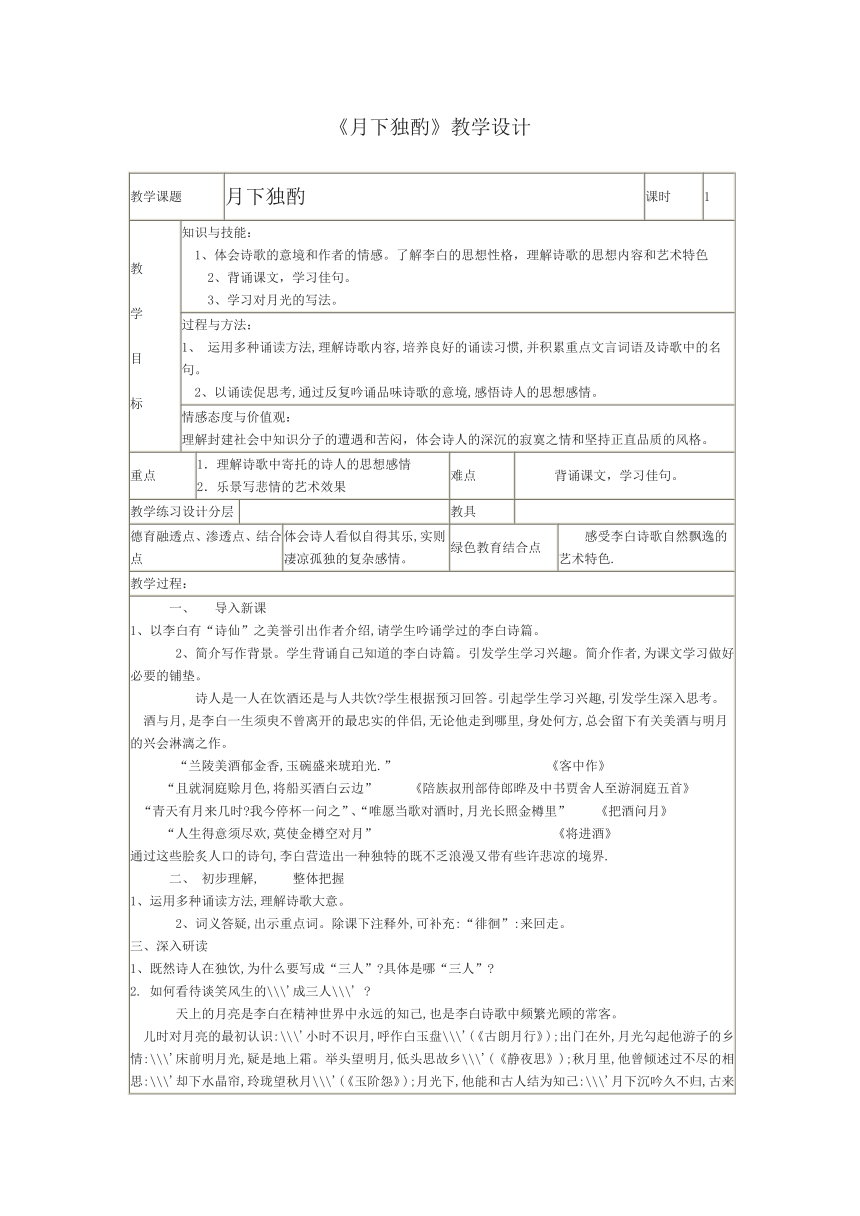

教学课题 月下独酌 课时 1

教 学 目 标 知识与技能: 1、体会诗歌的意境和作者的情感。了解李白的思想性格,理解诗歌的思想内容和艺术特色 2、背诵课文,学习佳句。 3、学习对月光的写法。

过程与方法:1、 运用多种诵读方法,理解诗歌内容,培养良好的诵读习惯,并积累重点文言词语及诗歌中的名句。 2、以诵读促思考,通过反复吟诵品味诗歌的意境,感悟诗人的思想感情。

情感态度与价值观:理解封建社会中知识分子的遭遇和苦闷,体会诗人的深沉的寂寞之情和坚持正直品质的风格。

重点 1.理解诗歌中寄托的诗人的思想感情2.乐景写悲情的艺术效果 难点 背诵课文,学习佳句。

教学练习设计分层 教具

德育融透点、渗透点、结合点 体会诗人看似自得其乐,实则凄凉孤独的复杂感情。 绿色教育结合点 感受李白诗歌自然飘逸的艺术特色.

教学过程:

一、 导入新课1、以李白有“诗仙”之美誉引出作者介绍,请学生吟诵学过的李白诗篇。 2、简介写作背景。学生背诵自己知道的李白诗篇。引发学生学习兴趣。简介作者,为课文学习做好必要的铺垫。 诗人是一人在饮酒还是与人共饮 学生根据预习回答。引起学生学习兴趣,引发学生深入思考。 酒与月,是李白一生须臾不曾离开的最忠实的伴侣,无论他走到哪里,身处何方,总会留下有关美酒与明月的兴会淋漓之作。 “兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光.” 《客中作》 “且就洞庭赊月色,将船买酒白云边” 《陪族叔刑部侍郎晔及中书贾舍人至游洞庭五首》 “青天有月来几时 我今停杯一问之”、“唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里” 《把酒问月》 “人生得意须尽欢,莫使金樽空对月” 《将进酒》 通过这些脍炙人口的诗句,李白营造出一种独特的既不乏浪漫又带有些许悲凉的境界. 二、 初步理解, 整体把握1、运用多种诵读方法,理解诗歌大意。 2、词义答疑,出示重点词。除课下注释外,可补充:“徘徊”:来回走。三、深入研读1、既然诗人在独饮,为什么要写成“三人” 具体是哪“三人” 2. 如何看待谈笑风生的\\\'成三人\\\' 天上的月亮是李白在精神世界中永远的知己,也是李白诗歌中频繁光顾的常客。 儿时对月亮的最初认识:\\\'小时不识月,呼作白玉盘\\\'(《古朗月行》);出门在外,月光勾起他游子的乡情:\\\'床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡\\\'(《静夜思》);秋月里,他曾倾述过不尽的相思:\\\'却下水晶帘,玲珑望秋月\\\'(《玉阶怨》);月光下,他能和古人结为知己:\\\'月下沉吟久不归,古来相接眼中稀\\\'(《金陵城西楼月下吟》) 3.\\\'月既不解饮,影徒随我身。暂伴月将影,行乐须及春。\\\' 表明作者怎样的心境 可惜,月亮却远在天边,它只能挂在高高的苍穹,不能和李白同酌共饮;影子虽然近在咫尺,但也只会默默地跟随,无法进行真正的交流。 4、月”、“影”伴“我”月下饮酒,看似诗人自得其乐,场面热闹,实则写尽凄凉孤独。让学生通过读,沉浸到文本中,品味诗歌的深层内涵。本部分是学习的重点、难点,教师要适时指导,点拨关键词句,引导学生进行感悟。 四、 深层探究1、怎样理解诗歌最后两句 1.李白究竟为何孤独 (1)大凡天才都与常人在思想境界上有相当的差距. (2)他的追求与探索也常常会被人误解. (3)他对现实人生的领悟与拒绝,让他感到孤独. 2.李白如何看待自己的孤独 (1)”永”__李白即便落到了“斯人独憔悴”的地步也是绝不会后悔、绝不向世俗低头的 (2)”期”__李白明白自己的孤独处境,但却陶醉于这一处境 李白所选定的人生道路,在当时的情况下,是注定要以寂寞与潦倒为伴的,所以除了自己,他是没有人可以依靠的。所以他只能引天上的月亮和地上的身影这些\\\'无情\\\'之物,为一生的知己,这可真是此时无情胜有情了。 2、揭示诗歌的主旨。自读, 诗人只能与月光身影永远结游,在仙境中重逢,可见诗人在现实生活中的孤单落寞。读-品-悟,感悟本诗的深层内涵。 4、诗仙,既然是”仙”,就有超越平凡庸俗之处,就会凭虚御风,飘逸高洁,如同高高挂在斗牛之间的一轮清辉.李白的月亮,皆源于孤独.李白___”仙而人者”。 五、总结全诗1、点明全诗的情感脉络。 2、想象在诗中的作用。由独而不独,到不独而独,独到不独的过程,体会诗人看似自得其乐,实则凄凉孤独的复杂感情。揭示本诗的情感内涵及写作特色。 六、 布置作业1、有感情的背诵全诗,并摘录名句,做好积累。 2、 《月下独酌》赏析,400字左右. 佛教中有所谓“立一义”,随即“破一义”,“破”后又“立”,“立”后又“破”,最后得到究竟析方法。用现代话来说,就是先讲一番道理,经驳斥后又建立新的理论,再驳再建,最后得到正确的结论。关于这样的论证,一般总有双方,相互“破”、“立”。可是李白这首诗,就只一个人,以独白的形式,自立自破,自破自立,诗情波澜起伏而又纯乎天籁,所以一直为后人传诵。 诗人上场时,背景是花间,道具是一壶酒,登场脚色只是他自己一个人,动作是独酌,加上“无相亲”三个字,场面单调得很。于是诗人忽发奇想,把天边的明月,和月光下自己的影子,拉了过来,连自己在内,化成了三个人,举杯共酌,冷清清的场面,就热闹起来了。这是“立”。 可是,尽管诗人那样盛情,“举杯邀明月”,明月毕竟是“不解饮”的。至于那影子呢?虽则如陶潜所谓“与子相遇来,未尝异悲悦,憩荫若暂乖,止日终不别”(《影答形》),但毕竟影子也不会喝酒;那么又该怎么办呢?姑且暂将明月和身影作伴,在这春暖花开之时(“春”逆挽上文“花”字),及时行乐吧!“顾影独尽,忽焉复醉。”(陶潜饮酒诗序中语)这四句又把月和影之情,说得虚无不可测,推翻了前案,这是“破”。 其时诗人已经渐入醉乡了,酒兴一发,既歌且舞。歌时月色徘徊,依依不去,好像在倾听佳音;舞时自己的身影,在月光之下,也转动零乱,似与自己共舞。醒时相互欢欣,直到酩酊大醉,躺在床上时,月光与身影,才无可奈何地分别。“我歌月徘徊,我舞影零乱,醒时同交欢,醉后各分散”,这四句又把月光和身影,写得对自己一往情深。这又是“立”。 最后二句,诗人真诚地和“月”、“影”相约:“永结无情游,相期邈云汉。”然而“月”和“影”毕竟还是无情之物,把无情之物,结为交游,主要还是在于自己的有情,“永结无情游”句中的“无情”是破,“永结”和“游”是立,又破又立,构成了最后的结论。 题目是“月下独酌”,诗人运用丰富的想象,表现出一种由独而不独,由不独而独,再由独而不独的复杂情感。表面看来,诗人真能自得其乐,可是背面却有无限的凄凉。诗人曾有一首《春日醉起言志》的诗:“处世若大梦,胡为劳其生?所以终日醉,颓然卧前楹。觉来盼庭前,一鸟花间鸣。借问此何时,春风语流莺。感之欲叹息,对酒还自倾。浩歌待明月,曲尽已忘情。”试看其中“一鸟”、“自倾”、“待明月”等字眼,可见诗人是怎样的孤独了。孤独到了邀月与影那还不算,甚至于以后的岁月,也休想找到共饮之人,所以只能与月光身影永远结游,并且相约在那邈远的上天仙境再见。结尾两句,点尽了诗人的踽踽凉凉之感。

课后小结

教学课题 月下独酌 课时 1

教 学 目 标 知识与技能: 1、体会诗歌的意境和作者的情感。了解李白的思想性格,理解诗歌的思想内容和艺术特色 2、背诵课文,学习佳句。 3、学习对月光的写法。

过程与方法:1、 运用多种诵读方法,理解诗歌内容,培养良好的诵读习惯,并积累重点文言词语及诗歌中的名句。 2、以诵读促思考,通过反复吟诵品味诗歌的意境,感悟诗人的思想感情。

情感态度与价值观:理解封建社会中知识分子的遭遇和苦闷,体会诗人的深沉的寂寞之情和坚持正直品质的风格。

重点 1.理解诗歌中寄托的诗人的思想感情2.乐景写悲情的艺术效果 难点 背诵课文,学习佳句。

教学练习设计分层 教具

德育融透点、渗透点、结合点 体会诗人看似自得其乐,实则凄凉孤独的复杂感情。 绿色教育结合点 感受李白诗歌自然飘逸的艺术特色.

教学过程:

一、 导入新课1、以李白有“诗仙”之美誉引出作者介绍,请学生吟诵学过的李白诗篇。 2、简介写作背景。学生背诵自己知道的李白诗篇。引发学生学习兴趣。简介作者,为课文学习做好必要的铺垫。 诗人是一人在饮酒还是与人共饮 学生根据预习回答。引起学生学习兴趣,引发学生深入思考。 酒与月,是李白一生须臾不曾离开的最忠实的伴侣,无论他走到哪里,身处何方,总会留下有关美酒与明月的兴会淋漓之作。 “兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光.” 《客中作》 “且就洞庭赊月色,将船买酒白云边” 《陪族叔刑部侍郎晔及中书贾舍人至游洞庭五首》 “青天有月来几时 我今停杯一问之”、“唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里” 《把酒问月》 “人生得意须尽欢,莫使金樽空对月” 《将进酒》 通过这些脍炙人口的诗句,李白营造出一种独特的既不乏浪漫又带有些许悲凉的境界. 二、 初步理解, 整体把握1、运用多种诵读方法,理解诗歌大意。 2、词义答疑,出示重点词。除课下注释外,可补充:“徘徊”:来回走。三、深入研读1、既然诗人在独饮,为什么要写成“三人” 具体是哪“三人” 2. 如何看待谈笑风生的\\\'成三人\\\' 天上的月亮是李白在精神世界中永远的知己,也是李白诗歌中频繁光顾的常客。 儿时对月亮的最初认识:\\\'小时不识月,呼作白玉盘\\\'(《古朗月行》);出门在外,月光勾起他游子的乡情:\\\'床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡\\\'(《静夜思》);秋月里,他曾倾述过不尽的相思:\\\'却下水晶帘,玲珑望秋月\\\'(《玉阶怨》);月光下,他能和古人结为知己:\\\'月下沉吟久不归,古来相接眼中稀\\\'(《金陵城西楼月下吟》) 3.\\\'月既不解饮,影徒随我身。暂伴月将影,行乐须及春。\\\' 表明作者怎样的心境 可惜,月亮却远在天边,它只能挂在高高的苍穹,不能和李白同酌共饮;影子虽然近在咫尺,但也只会默默地跟随,无法进行真正的交流。 4、月”、“影”伴“我”月下饮酒,看似诗人自得其乐,场面热闹,实则写尽凄凉孤独。让学生通过读,沉浸到文本中,品味诗歌的深层内涵。本部分是学习的重点、难点,教师要适时指导,点拨关键词句,引导学生进行感悟。 四、 深层探究1、怎样理解诗歌最后两句 1.李白究竟为何孤独 (1)大凡天才都与常人在思想境界上有相当的差距. (2)他的追求与探索也常常会被人误解. (3)他对现实人生的领悟与拒绝,让他感到孤独. 2.李白如何看待自己的孤独 (1)”永”__李白即便落到了“斯人独憔悴”的地步也是绝不会后悔、绝不向世俗低头的 (2)”期”__李白明白自己的孤独处境,但却陶醉于这一处境 李白所选定的人生道路,在当时的情况下,是注定要以寂寞与潦倒为伴的,所以除了自己,他是没有人可以依靠的。所以他只能引天上的月亮和地上的身影这些\\\'无情\\\'之物,为一生的知己,这可真是此时无情胜有情了。 2、揭示诗歌的主旨。自读, 诗人只能与月光身影永远结游,在仙境中重逢,可见诗人在现实生活中的孤单落寞。读-品-悟,感悟本诗的深层内涵。 4、诗仙,既然是”仙”,就有超越平凡庸俗之处,就会凭虚御风,飘逸高洁,如同高高挂在斗牛之间的一轮清辉.李白的月亮,皆源于孤独.李白___”仙而人者”。 五、总结全诗1、点明全诗的情感脉络。 2、想象在诗中的作用。由独而不独,到不独而独,独到不独的过程,体会诗人看似自得其乐,实则凄凉孤独的复杂感情。揭示本诗的情感内涵及写作特色。 六、 布置作业1、有感情的背诵全诗,并摘录名句,做好积累。 2、 《月下独酌》赏析,400字左右. 佛教中有所谓“立一义”,随即“破一义”,“破”后又“立”,“立”后又“破”,最后得到究竟析方法。用现代话来说,就是先讲一番道理,经驳斥后又建立新的理论,再驳再建,最后得到正确的结论。关于这样的论证,一般总有双方,相互“破”、“立”。可是李白这首诗,就只一个人,以独白的形式,自立自破,自破自立,诗情波澜起伏而又纯乎天籁,所以一直为后人传诵。 诗人上场时,背景是花间,道具是一壶酒,登场脚色只是他自己一个人,动作是独酌,加上“无相亲”三个字,场面单调得很。于是诗人忽发奇想,把天边的明月,和月光下自己的影子,拉了过来,连自己在内,化成了三个人,举杯共酌,冷清清的场面,就热闹起来了。这是“立”。 可是,尽管诗人那样盛情,“举杯邀明月”,明月毕竟是“不解饮”的。至于那影子呢?虽则如陶潜所谓“与子相遇来,未尝异悲悦,憩荫若暂乖,止日终不别”(《影答形》),但毕竟影子也不会喝酒;那么又该怎么办呢?姑且暂将明月和身影作伴,在这春暖花开之时(“春”逆挽上文“花”字),及时行乐吧!“顾影独尽,忽焉复醉。”(陶潜饮酒诗序中语)这四句又把月和影之情,说得虚无不可测,推翻了前案,这是“破”。 其时诗人已经渐入醉乡了,酒兴一发,既歌且舞。歌时月色徘徊,依依不去,好像在倾听佳音;舞时自己的身影,在月光之下,也转动零乱,似与自己共舞。醒时相互欢欣,直到酩酊大醉,躺在床上时,月光与身影,才无可奈何地分别。“我歌月徘徊,我舞影零乱,醒时同交欢,醉后各分散”,这四句又把月光和身影,写得对自己一往情深。这又是“立”。 最后二句,诗人真诚地和“月”、“影”相约:“永结无情游,相期邈云汉。”然而“月”和“影”毕竟还是无情之物,把无情之物,结为交游,主要还是在于自己的有情,“永结无情游”句中的“无情”是破,“永结”和“游”是立,又破又立,构成了最后的结论。 题目是“月下独酌”,诗人运用丰富的想象,表现出一种由独而不独,由不独而独,再由独而不独的复杂情感。表面看来,诗人真能自得其乐,可是背面却有无限的凄凉。诗人曾有一首《春日醉起言志》的诗:“处世若大梦,胡为劳其生?所以终日醉,颓然卧前楹。觉来盼庭前,一鸟花间鸣。借问此何时,春风语流莺。感之欲叹息,对酒还自倾。浩歌待明月,曲尽已忘情。”试看其中“一鸟”、“自倾”、“待明月”等字眼,可见诗人是怎样的孤独了。孤独到了邀月与影那还不算,甚至于以后的岁月,也休想找到共饮之人,所以只能与月光身影永远结游,并且相约在那邈远的上天仙境再见。结尾两句,点尽了诗人的踽踽凉凉之感。

课后小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)