人教版必修三 第2课 《罢黜百家,独尊儒术》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修三 第2课 《罢黜百家,独尊儒术》课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-30 14:35:48 | ||

图片预览

文档简介

课标要求:知道汉代儒学成为正统思想的史实。

“罢黜百家,独尊儒术”

人教版必修③ 第一单元 中国传统文化主流思想的演变 第2 课

复习:儒家思想的发展历程

春秋时期,应运而生

→战国后期,蔚然大宗

→秦朝时候,遭到打击

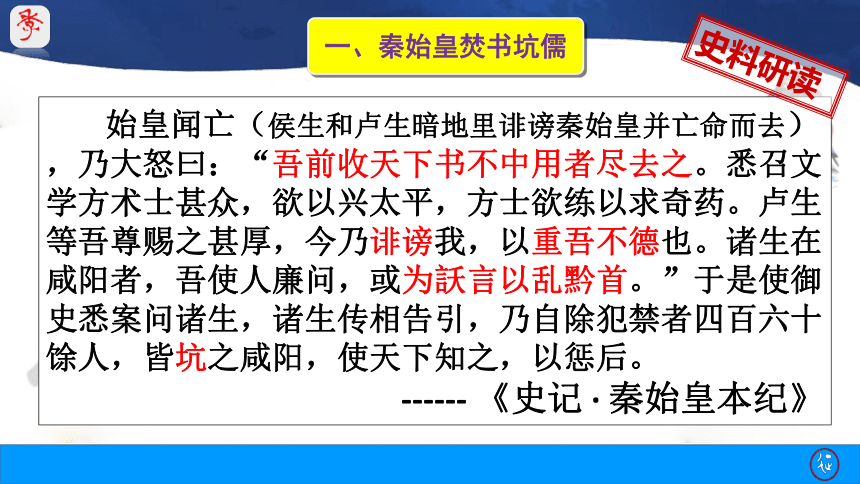

一、秦始皇焚书坑儒

始皇闻亡(侯生和卢生暗地里诽谤秦始皇并亡命而去),乃大怒曰:“吾前收天下书不中用者尽去之。悉召文学方术士甚众,欲以兴太平,方士欲练以求奇药。卢生等吾尊赐之甚厚,今乃诽谤我,以重吾不德也。诸生在咸阳者,吾使人廉问,或为訞言以乱黔首。”于是使御史悉案问诸生,诸生传相告引,乃自除犯禁者四百六十馀人,皆坑之咸阳,使天下知之,以惩后。

------ 《史记 · 秦始皇本纪》

史料研读

复习:儒家思想的发展历程

春秋时期,应运而生

→战国后期,蔚然大宗

→秦朝时候,遭到打击

→西汉初年,??

→汉武帝时期,??

复苏

主流

西汉流水账

“三个独角+两个组合”

C位出道,富三代就是我!!!

一、无为而治到有为

1、原因

(1) 西汉建立初期恢复经济的需要。

(2)汉初统治者吸取秦亡的教训,实行休养生息的政策

重税,酷刑,徭役兵役繁重等,“仁义不施而攻守之势异也”

汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。 ——《汉书·食货志》

(3)黄老之学的无为而治适应了汉初休养生息的政策需要

黄帝和老子

“黄”:黄帝的学说,治身(养生) “老”:老子的学说,治国(无为)

强调“无为而无不为”,尊重自然规律,反对盲目行动

倡导“待时而动”、“因时制宜”,是一种“积极无为”的哲学观

2、政策表现:

与民休息,轻徭薄赋

3、目的:

恢复生产、安定人心

汉高祖

汉惠帝

汉文帝

汉景帝

①轻徭薄赋,减轻刑罚;

②免自卖为奴婢者为庶人;

③士兵归家,授予田宅等

(4)作用:

经济恢复和增强,人民生活安定,

国力强盛。

材料3 至武帝之初七十年间,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。

——《汉书. 食货志》

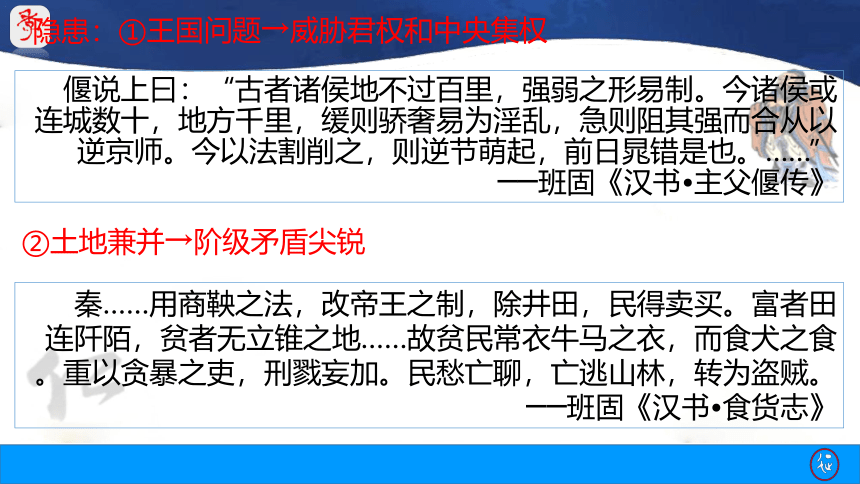

隐患:

偃说上曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。……” ──班固《汉书?主父偃传》

①王国问题→威胁君权和中央集权

秦……用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买。富者田连阡陌,贫者无立锥之地……故贫民常衣牛马之衣,而食犬之食。重以贪暴之吏,刑戮妄加。民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼。 ──班固《汉书?食货志》

②土地兼并→阶级矛盾尖锐

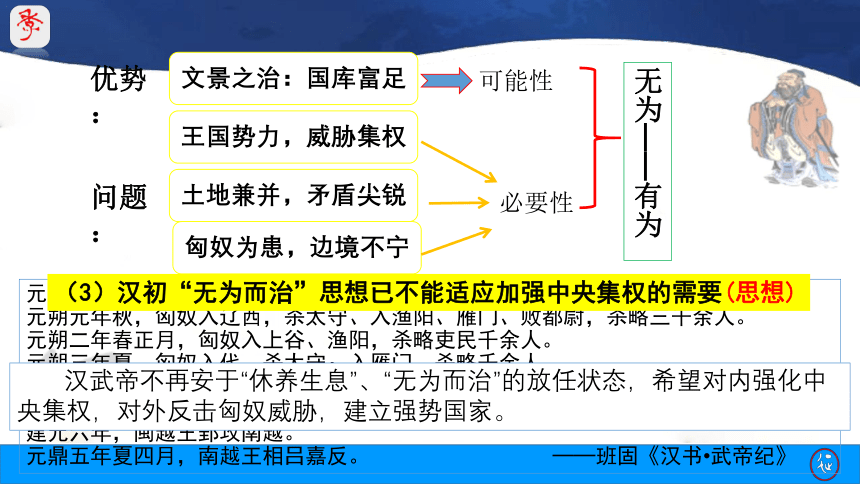

优势:

问题:

文景之治:国库富足

王国势力,威胁集权

土地兼并,矛盾尖锐

匈奴为患,边境不宁

可能性

必要性

无为——有为

元光六年春,匈奴入上谷,杀略吏民。

元朔元年秋,匈奴入辽西,杀太守、入渔阳、雁门、败都尉,杀略三千余人。

元朔二年春正月,匈奴入上谷、渔阳,杀略吏民千余人。

元朔三年夏,匈奴入代,杀太守;入雁门,杀略千余人。

元朔四年夏,匈奴入代、定襄、上郡,杀略千余人。

建元三年,闽越围东瓯,东瓯告急。

建元六年,闽越王郢攻南越。

元鼎五年夏四月,南越王相吕嘉反。 ──班固《汉书?武帝纪》

(3)汉初“无为而治”思想已不能适应加强中央集权的需要(思想)

汉武帝不再安于“休养生息”、“无为而治”的放任状态,希望对内强化中央集权,对外反击匈奴威胁,建立强势国家。

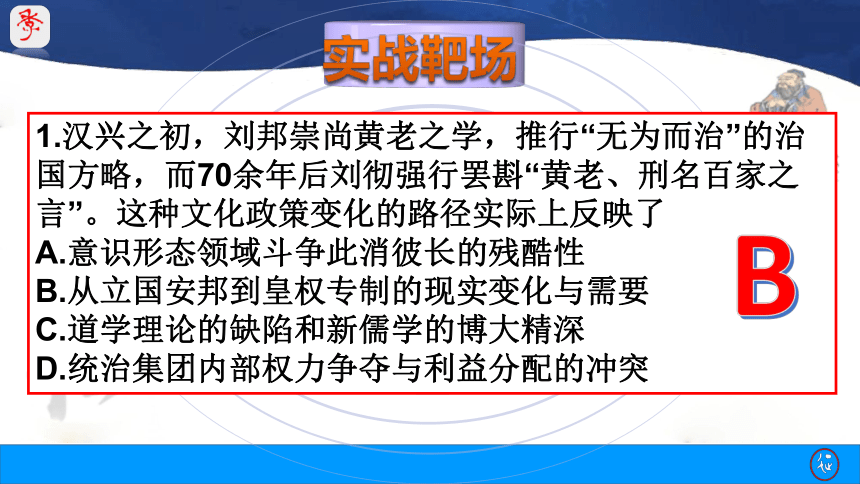

实战靶场

1.汉兴之初,刘邦崇尚黄老之学,推行“无为而治”的治国方略,而70余年后刘彻强行罢斟“黄老、刑名百家之

言”。这种文化政策变化的路径实际上反映了

A.意识形态领域斗争此消彼长的残酷性

B.从立国安邦到皇权专制的现实变化与需要

C.道学理论的缺陷和新儒学的博大精深

D.统治集团内部权力争夺与利益分配的冲突

B

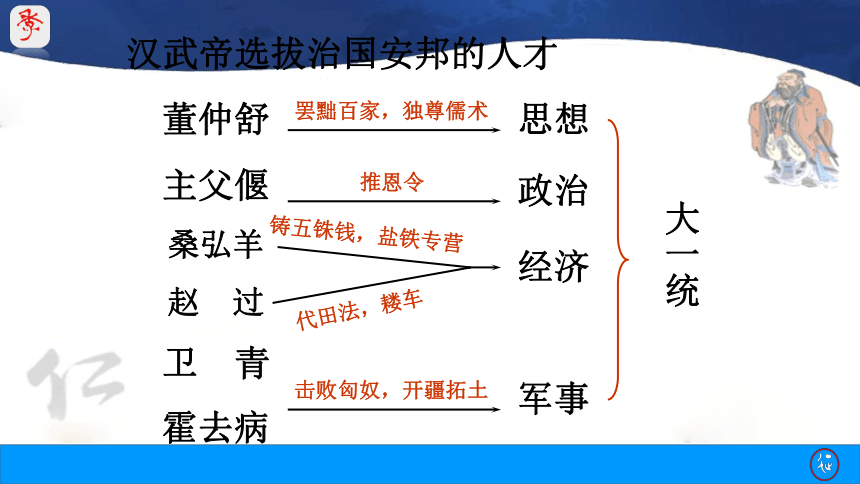

汉武帝选拔治国安邦的人才

董仲舒

思想

主父偃

政治

桑弘羊

赵 过

经济

卫 青

霍去病

军事

大一统

罢黜百家,独尊儒术

推恩令

铸五铢钱,盐铁专营

代田法,耧车

击败匈奴,开疆拓土

二、董仲舒的新儒学

——“罢黜百家,独尊儒术”

1.董仲舒其人:

董仲舒,河北广川人,汉代唯心主义思想家,儒学代表,大学问家,生活在汉文帝、景帝、汉武帝的时代,上承孔子,下启朱熹。三次应对,得到汉武帝赏识。著作:《天人三策》、《春秋繁露》,创立新儒学体系。

诸子百家中哪一政治学说或哪一派的治国思想适应汉武帝的统治需要?

①法家:

①有利于加强专制集权

完全站在小生产者的立场

②易导致暴政

不适应形势的发展

② 不利于加强中央集权

②墨家:

③道家:

④儒家:

①有利于缓和阶级矛盾

集思广益:“有为”靠哪家?

取长补短,只能老夫出手了!

吸收道家、法家和阴阳五行家的思想形成新的儒家思想。

材料 在现实政治中,汉武帝的“独尊儒术”是有所保留的。他并不完全依赖儒士,在宗教方面,相当依赖道家方士;在政治方面,相当依赖法家……他的治国方略可以概括为“儒表法里”,即以儒术的外表掩盖法术的内里。……儒表法里,成为后世统治者的治国秘诀。

——樊树志《国史十六讲》

2.特点:

3.主要内容:

材料5 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异 论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

(1)为加强中央集权:提出“春秋大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”。

阴阳五行学说认为万物皆由木、火、土、金、水五种原素组成,其间有相生和相克两大定律,用以说明宇宙万物的起源和变化。

相生: 金生水,水生木,木生火,火生土,土生金。

相克: 金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。

冷历史

材料6 “天子受命于天,天下受命于天”, “与天同者大治,与天异者大乱. ”…… “国家将有失道之败,而天乃先出灾害 以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。”

——董仲舒《春秋繁露》

(2) 为了加强君权:宣扬“君权神授”、“天人感应”。

实战靶场

2、“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。”这一学说

A.反映了国家衰败在所难免

B.成为皇权神化的理论依据

C.对君权有一定的限制作用

D.有利于人与自然和谐相处

C

材料8 董仲舒说:“古井田法虽难卒行,宜少近古,限民名田,以澹不足,塞并兼之路。”…… “徭役众,赋敛重,百姓贫穷叛去,道多饥人。救之者,省徭役,薄赋敛,出仓谷,振困穷。”

材料7 董仲舒认为道源于天。“天不变,道亦不变。” “天道”就是“三纲五常”。君臣、父子、夫妻之间 ,尊卑秩序是永恒不变的 。

(3) 针对为人处世,提出“三纲五常”。

(4) 针对土地兼并,主张实施仁政。

面临问题

新儒学

解决之道

阶级矛盾

土地兼并

诸侯割据

边境不宁

缓和矛盾

制定规范

限制兼并

君主专制

中央集权

“三纲五常”

限田、薄敛、省役

春秋大一统、

罢黜百家,独尊儒术

儒学的自我调节满足了时代的要求。

新儒学为儒学赢得正统地位起到了关键作用。

君权神授、天人合一、

天人感应

4.影响:

材料9 思想的统一促进了政治的统一,同时促进了人们统一观念的形成,这种观念在长时期统一的状态下,又会强化人们对于统一的认同和文化的认同,从而培养出同质化的民族心理和民族情感,而随着这种心理和情感的沉淀,必将成为一种稳定的民族情感的纽带,成为维护统一的力量。

——王保国《文化纽带与国家统一》

材料10 ……董仲舒学说的消极影响也是严重的……我们民族性格中的封闭自我,盲目自足,因循守旧,不思进取等等劣根性,都与之直接相关。 ——冯天瑜《中华文化史》

◆评价(组织学生讨论)

董仲舒的思想

积极

消极

春秋大一统,罢黜百家,独尊儒术

君权神授,天人感应

三纲五常

①加强了中央集权,巩固了大一统的国家

②为儒学成为封建社会的正统思想起到了关键性作用

①扼杀不同流派的思想专制作风不可取

①加强君权,巩固统一

②要求统治者爱护百姓,具有民本思想

①唯心主义的成分应批判

②带有神学迷信色彩,应批判

①有利于稳定社会秩序,

②发扬了中华民族传统美德。

宣扬纲常伦理是为了维护封建专制和等级制度,应批判

材料一:子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣” ——《论语·颜渊》

材料三:天者,百神之大君也……

天子受命于天,天下受命于天子…… ——摘编自《春秋繁露》

材料二:制天命而用之。 ——《荀子·天论》

董仲舒对先秦儒学的继承与发展并归特点与目的

天人关系不同

材料一:民为贵,社稷次之,君为轻。 ——《孟子·尽心章句下》

材料二:传曰:“君者,舟也,庶人者水也;水则载舟,水则覆舟。“

——《荀子·王制》

材料三 屈民而伸君,屈君而伸天,《春秋》之大义也。

——《春秋繁露》

君民关系的不同

实战靶场

5. 在对天、君、民关系的认识上,原始儒学以孟子为例,主张民贵君轻,董仲舒主张“屈民以伸君,屈君以伸天”。材料表明,董仲舒( )

A.继承了原始儒学的全部宗旨

B.背离了原始儒学的民本思想

C.背离了原始儒学的仁爱思想

D.摒弃了原始儒学的德治主张

B

2、特点:

(1)外儒内法,兼采各家:糅合了阴阳五行家、黄老之学及法家思想。

(2)强调君主权威,赋予君权以神权色彩。(其哲学思想的本质是唯心主义)

(3)宣扬君权的同时,又继承和发扬了儒家的民本和“仁政”思想。

(4)承认现实政治秩序的合理性,维护现实政治。

二、罢黜百家,独尊儒术的新儒学

其根本目的是维护封建统治秩序,神化皇权。

儒学成为正统

世上只有儒家好,别的东西比不了!

呦!不错哟!都学儒家吧!

五经书影

成功需要三个‘行’

自己行,

有人说行,

说你行的人也得行

儒家思想取得独尊地位的原因

b、适应专制主义中央集权的需要

c、汉武帝强力推行

a、董仲舒对儒学的改造

2.汉武帝尊儒的措施:

(1)思想:汉武帝全面肯定董仲舒的新儒学思想。

(2)政治:起用儒生参政。儒家学说成为政府选拔人才、任官授爵的标准。历代选官制度。

(3)教育:利用国家政权的力量兴办教育、提倡儒学。

(4)制度上:察举制使儒家的正统地位强化。

1、汉武帝尊儒的措施

C.教师:一律由儒家五经博士负责教授

a.儒家经典为国定的教科书,教育为儒家所垄断

b.兴办学校,让天下文士都学儒家经典

●中央:兴办太学,生员考试合格为官

●地方:设立郡县学校,建立地方教育系统.

3.结果:

(1)积极:加强了中央集权,维护了国家大一统局面;儒学成为历代统治者推崇的政治思想;逐渐成为两千多年来中国传统文化的主流。

(2)消极:扼制了思想学术的自由发展,实质是一次文化专制。导致迷信泛滥。

【拓展】巫蛊之祸

征和二年(公元前91年),丞相公孙贺之子公孙敬声被人告发为巫蛊咒武帝,与阳石公主通奸,公孙贺父子下狱死,诸邑公主与阳石公主、卫青之子长平侯卫伉皆坐诛。武帝宠臣江充奉命查巫蛊案,用酷刑和栽赃迫使人认罪,大臣百姓惊恐之下胡乱指认他人犯罪,数万人因此而死。

江充与太子刘据有隙,遂趁机陷害太子,并与案道侯韩说、宦官苏文等四人诬陷太子,太子恐惧,起兵诛杀江充,后遭武帝镇压兵败,皇后卫子夫和太子刘据相继自杀。壶关三老和田千秋等人上书讼太子冤,终于清醒过来的武帝夷江充三族,烧死苏文。又修建“思子宫”,于太子被害处作“归来望思之台”,以志哀思。此事件牵连者达数十万人,史称巫蛊之祸。

课堂小结

34

“罢黜百家,独尊儒术”

人教版必修③ 第一单元 中国传统文化主流思想的演变 第2 课

复习:儒家思想的发展历程

春秋时期,应运而生

→战国后期,蔚然大宗

→秦朝时候,遭到打击

一、秦始皇焚书坑儒

始皇闻亡(侯生和卢生暗地里诽谤秦始皇并亡命而去),乃大怒曰:“吾前收天下书不中用者尽去之。悉召文学方术士甚众,欲以兴太平,方士欲练以求奇药。卢生等吾尊赐之甚厚,今乃诽谤我,以重吾不德也。诸生在咸阳者,吾使人廉问,或为訞言以乱黔首。”于是使御史悉案问诸生,诸生传相告引,乃自除犯禁者四百六十馀人,皆坑之咸阳,使天下知之,以惩后。

------ 《史记 · 秦始皇本纪》

史料研读

复习:儒家思想的发展历程

春秋时期,应运而生

→战国后期,蔚然大宗

→秦朝时候,遭到打击

→西汉初年,??

→汉武帝时期,??

复苏

主流

西汉流水账

“三个独角+两个组合”

C位出道,富三代就是我!!!

一、无为而治到有为

1、原因

(1) 西汉建立初期恢复经济的需要。

(2)汉初统治者吸取秦亡的教训,实行休养生息的政策

重税,酷刑,徭役兵役繁重等,“仁义不施而攻守之势异也”

汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。 ——《汉书·食货志》

(3)黄老之学的无为而治适应了汉初休养生息的政策需要

黄帝和老子

“黄”:黄帝的学说,治身(养生) “老”:老子的学说,治国(无为)

强调“无为而无不为”,尊重自然规律,反对盲目行动

倡导“待时而动”、“因时制宜”,是一种“积极无为”的哲学观

2、政策表现:

与民休息,轻徭薄赋

3、目的:

恢复生产、安定人心

汉高祖

汉惠帝

汉文帝

汉景帝

①轻徭薄赋,减轻刑罚;

②免自卖为奴婢者为庶人;

③士兵归家,授予田宅等

(4)作用:

经济恢复和增强,人民生活安定,

国力强盛。

材料3 至武帝之初七十年间,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。

——《汉书. 食货志》

隐患:

偃说上曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。……” ──班固《汉书?主父偃传》

①王国问题→威胁君权和中央集权

秦……用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买。富者田连阡陌,贫者无立锥之地……故贫民常衣牛马之衣,而食犬之食。重以贪暴之吏,刑戮妄加。民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼。 ──班固《汉书?食货志》

②土地兼并→阶级矛盾尖锐

优势:

问题:

文景之治:国库富足

王国势力,威胁集权

土地兼并,矛盾尖锐

匈奴为患,边境不宁

可能性

必要性

无为——有为

元光六年春,匈奴入上谷,杀略吏民。

元朔元年秋,匈奴入辽西,杀太守、入渔阳、雁门、败都尉,杀略三千余人。

元朔二年春正月,匈奴入上谷、渔阳,杀略吏民千余人。

元朔三年夏,匈奴入代,杀太守;入雁门,杀略千余人。

元朔四年夏,匈奴入代、定襄、上郡,杀略千余人。

建元三年,闽越围东瓯,东瓯告急。

建元六年,闽越王郢攻南越。

元鼎五年夏四月,南越王相吕嘉反。 ──班固《汉书?武帝纪》

(3)汉初“无为而治”思想已不能适应加强中央集权的需要(思想)

汉武帝不再安于“休养生息”、“无为而治”的放任状态,希望对内强化中央集权,对外反击匈奴威胁,建立强势国家。

实战靶场

1.汉兴之初,刘邦崇尚黄老之学,推行“无为而治”的治国方略,而70余年后刘彻强行罢斟“黄老、刑名百家之

言”。这种文化政策变化的路径实际上反映了

A.意识形态领域斗争此消彼长的残酷性

B.从立国安邦到皇权专制的现实变化与需要

C.道学理论的缺陷和新儒学的博大精深

D.统治集团内部权力争夺与利益分配的冲突

B

汉武帝选拔治国安邦的人才

董仲舒

思想

主父偃

政治

桑弘羊

赵 过

经济

卫 青

霍去病

军事

大一统

罢黜百家,独尊儒术

推恩令

铸五铢钱,盐铁专营

代田法,耧车

击败匈奴,开疆拓土

二、董仲舒的新儒学

——“罢黜百家,独尊儒术”

1.董仲舒其人:

董仲舒,河北广川人,汉代唯心主义思想家,儒学代表,大学问家,生活在汉文帝、景帝、汉武帝的时代,上承孔子,下启朱熹。三次应对,得到汉武帝赏识。著作:《天人三策》、《春秋繁露》,创立新儒学体系。

诸子百家中哪一政治学说或哪一派的治国思想适应汉武帝的统治需要?

①法家:

①有利于加强专制集权

完全站在小生产者的立场

②易导致暴政

不适应形势的发展

② 不利于加强中央集权

②墨家:

③道家:

④儒家:

①有利于缓和阶级矛盾

集思广益:“有为”靠哪家?

取长补短,只能老夫出手了!

吸收道家、法家和阴阳五行家的思想形成新的儒家思想。

材料 在现实政治中,汉武帝的“独尊儒术”是有所保留的。他并不完全依赖儒士,在宗教方面,相当依赖道家方士;在政治方面,相当依赖法家……他的治国方略可以概括为“儒表法里”,即以儒术的外表掩盖法术的内里。……儒表法里,成为后世统治者的治国秘诀。

——樊树志《国史十六讲》

2.特点:

3.主要内容:

材料5 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异 论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

(1)为加强中央集权:提出“春秋大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”。

阴阳五行学说认为万物皆由木、火、土、金、水五种原素组成,其间有相生和相克两大定律,用以说明宇宙万物的起源和变化。

相生: 金生水,水生木,木生火,火生土,土生金。

相克: 金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。

冷历史

材料6 “天子受命于天,天下受命于天”, “与天同者大治,与天异者大乱. ”…… “国家将有失道之败,而天乃先出灾害 以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。”

——董仲舒《春秋繁露》

(2) 为了加强君权:宣扬“君权神授”、“天人感应”。

实战靶场

2、“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。”这一学说

A.反映了国家衰败在所难免

B.成为皇权神化的理论依据

C.对君权有一定的限制作用

D.有利于人与自然和谐相处

C

材料8 董仲舒说:“古井田法虽难卒行,宜少近古,限民名田,以澹不足,塞并兼之路。”…… “徭役众,赋敛重,百姓贫穷叛去,道多饥人。救之者,省徭役,薄赋敛,出仓谷,振困穷。”

材料7 董仲舒认为道源于天。“天不变,道亦不变。” “天道”就是“三纲五常”。君臣、父子、夫妻之间 ,尊卑秩序是永恒不变的 。

(3) 针对为人处世,提出“三纲五常”。

(4) 针对土地兼并,主张实施仁政。

面临问题

新儒学

解决之道

阶级矛盾

土地兼并

诸侯割据

边境不宁

缓和矛盾

制定规范

限制兼并

君主专制

中央集权

“三纲五常”

限田、薄敛、省役

春秋大一统、

罢黜百家,独尊儒术

儒学的自我调节满足了时代的要求。

新儒学为儒学赢得正统地位起到了关键作用。

君权神授、天人合一、

天人感应

4.影响:

材料9 思想的统一促进了政治的统一,同时促进了人们统一观念的形成,这种观念在长时期统一的状态下,又会强化人们对于统一的认同和文化的认同,从而培养出同质化的民族心理和民族情感,而随着这种心理和情感的沉淀,必将成为一种稳定的民族情感的纽带,成为维护统一的力量。

——王保国《文化纽带与国家统一》

材料10 ……董仲舒学说的消极影响也是严重的……我们民族性格中的封闭自我,盲目自足,因循守旧,不思进取等等劣根性,都与之直接相关。 ——冯天瑜《中华文化史》

◆评价(组织学生讨论)

董仲舒的思想

积极

消极

春秋大一统,罢黜百家,独尊儒术

君权神授,天人感应

三纲五常

①加强了中央集权,巩固了大一统的国家

②为儒学成为封建社会的正统思想起到了关键性作用

①扼杀不同流派的思想专制作风不可取

①加强君权,巩固统一

②要求统治者爱护百姓,具有民本思想

①唯心主义的成分应批判

②带有神学迷信色彩,应批判

①有利于稳定社会秩序,

②发扬了中华民族传统美德。

宣扬纲常伦理是为了维护封建专制和等级制度,应批判

材料一:子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣” ——《论语·颜渊》

材料三:天者,百神之大君也……

天子受命于天,天下受命于天子…… ——摘编自《春秋繁露》

材料二:制天命而用之。 ——《荀子·天论》

董仲舒对先秦儒学的继承与发展并归特点与目的

天人关系不同

材料一:民为贵,社稷次之,君为轻。 ——《孟子·尽心章句下》

材料二:传曰:“君者,舟也,庶人者水也;水则载舟,水则覆舟。“

——《荀子·王制》

材料三 屈民而伸君,屈君而伸天,《春秋》之大义也。

——《春秋繁露》

君民关系的不同

实战靶场

5. 在对天、君、民关系的认识上,原始儒学以孟子为例,主张民贵君轻,董仲舒主张“屈民以伸君,屈君以伸天”。材料表明,董仲舒( )

A.继承了原始儒学的全部宗旨

B.背离了原始儒学的民本思想

C.背离了原始儒学的仁爱思想

D.摒弃了原始儒学的德治主张

B

2、特点:

(1)外儒内法,兼采各家:糅合了阴阳五行家、黄老之学及法家思想。

(2)强调君主权威,赋予君权以神权色彩。(其哲学思想的本质是唯心主义)

(3)宣扬君权的同时,又继承和发扬了儒家的民本和“仁政”思想。

(4)承认现实政治秩序的合理性,维护现实政治。

二、罢黜百家,独尊儒术的新儒学

其根本目的是维护封建统治秩序,神化皇权。

儒学成为正统

世上只有儒家好,别的东西比不了!

呦!不错哟!都学儒家吧!

五经书影

成功需要三个‘行’

自己行,

有人说行,

说你行的人也得行

儒家思想取得独尊地位的原因

b、适应专制主义中央集权的需要

c、汉武帝强力推行

a、董仲舒对儒学的改造

2.汉武帝尊儒的措施:

(1)思想:汉武帝全面肯定董仲舒的新儒学思想。

(2)政治:起用儒生参政。儒家学说成为政府选拔人才、任官授爵的标准。历代选官制度。

(3)教育:利用国家政权的力量兴办教育、提倡儒学。

(4)制度上:察举制使儒家的正统地位强化。

1、汉武帝尊儒的措施

C.教师:一律由儒家五经博士负责教授

a.儒家经典为国定的教科书,教育为儒家所垄断

b.兴办学校,让天下文士都学儒家经典

●中央:兴办太学,生员考试合格为官

●地方:设立郡县学校,建立地方教育系统.

3.结果:

(1)积极:加强了中央集权,维护了国家大一统局面;儒学成为历代统治者推崇的政治思想;逐渐成为两千多年来中国传统文化的主流。

(2)消极:扼制了思想学术的自由发展,实质是一次文化专制。导致迷信泛滥。

【拓展】巫蛊之祸

征和二年(公元前91年),丞相公孙贺之子公孙敬声被人告发为巫蛊咒武帝,与阳石公主通奸,公孙贺父子下狱死,诸邑公主与阳石公主、卫青之子长平侯卫伉皆坐诛。武帝宠臣江充奉命查巫蛊案,用酷刑和栽赃迫使人认罪,大臣百姓惊恐之下胡乱指认他人犯罪,数万人因此而死。

江充与太子刘据有隙,遂趁机陷害太子,并与案道侯韩说、宦官苏文等四人诬陷太子,太子恐惧,起兵诛杀江充,后遭武帝镇压兵败,皇后卫子夫和太子刘据相继自杀。壶关三老和田千秋等人上书讼太子冤,终于清醒过来的武帝夷江充三族,烧死苏文。又修建“思子宫”,于太子被害处作“归来望思之台”,以志哀思。此事件牵连者达数十万人,史称巫蛊之祸。

课堂小结

34

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术