人教版必修三 第3课《 宋明理学》课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修三 第3课《 宋明理学》课件(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-30 14:38:02 | ||

图片预览

文档简介

宋明理学

第3课

第一单元 中国传统文化

主流思想的演变

宋代之前儒家思想地位变化示意图

春秋

战国

秦朝

西汉

蔚然大宗

孔子创立

焚书坑儒重创

独尊儒术

魏晋

南北朝

隋唐

五代

十国

两宋

重建

?

一、危机与挑战

材料一: 南朝梁武帝名萧衍,自幼习儒,一度又信奉道教,经常屈尊拜访著名道士陶弘景。后来梁武帝又舍道释佛,以皇帝之身出家。

材料二:(唐高祖)钦定了“老先,次孔,末后释宗”的三教序位。……(唐玄宗时期)科举中还增设“道举”。

——徐洪兴《中国学术思潮史?道学思潮》

材料反映了什么现象?

儒学的独尊地位受到佛教和道教的挑战,地位下降

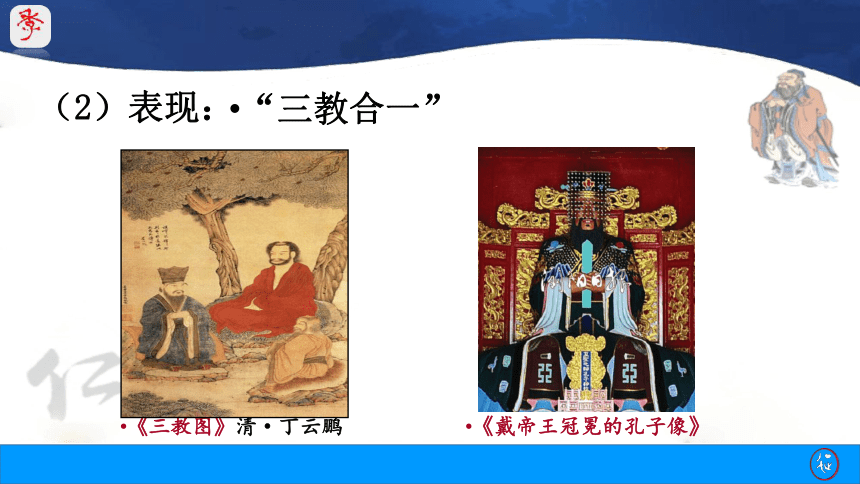

(2)表现:

《戴帝王冠冕的孔子像》

《三教图》清·丁云鹏

“三教合一”

二、应战与创新

韩愈

佛教

VS

1、率先应战:

唐宪宗元和十四年(819年),唐宪宗要迎佛骨入宫内供养三日,韩愈听到后写下名文《谏迎佛骨表》,上奏宪宗,极论不应信仰佛教,列举历朝佞佛的皇帝“运祚不长”,“事佛求福,乃更得祸”,以孔子“敬鬼神而远之”的立场力主皇帝灭佛。

但韩愈没能阻挡宪宗,还险些招致杀身之祸,事后韩愈被贬。

二、应战与创新

理学家

佛教、道教

VS

2、问题把脉:

材料一:自“罢、独”后,儒家思想占统治地位。儒生们专注于考据与训诂。同时,将现实一切政治的、人生的现象归结为天意。

材料二:伴随社会动荡不安,王朝更迭,“君臣等级观念”受到质疑。而儒家不但不能解释,反而赤裸裸的恐吓人们。

——韩愈《原道》

思考:材料反映了儒家思想发生了怎样的变化?

变化:儒家思想自身僵化,且没有社会需要。

2、问题把脉:

二、应战与创新:

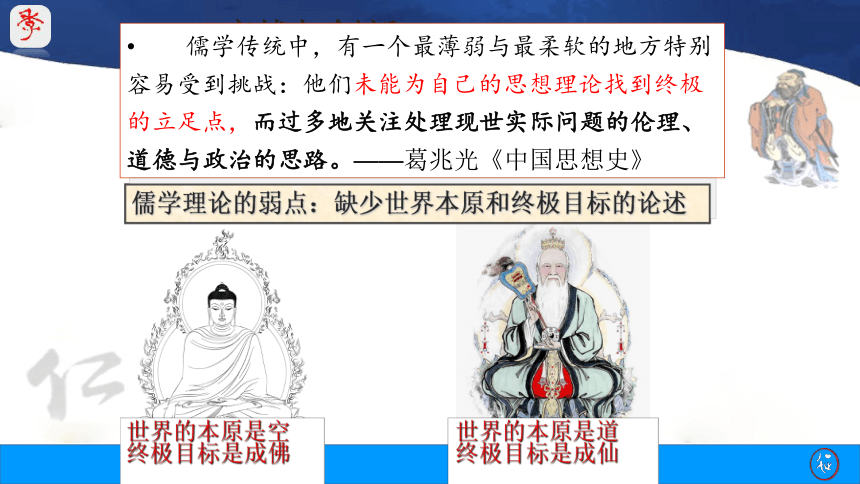

儒学传统中,有一个最薄弱与最柔软的地方特别容易受到挑战:他们未能为自己的思想理论找到终极的立足点,而过多地关注处理现世实际问题的伦理、道德与政治的思路。——葛兆光《中国思想史》

世界的本原是空

终极目标是成佛

世界的本原是道

终极目标是成仙

儒学理论的弱点:缺少世界本原和终极目标的论述

1.魏晋南北朝时期儒学面临严重挑战的主要原因是

①佛教盛行 ②道教在民间的传播

③儒学本身存在的问题和缺陷

④人们不能接受“理学”观念

A. ①②③ B. ①②④

C. ①③④ D. ①②③④

A

习题检测:

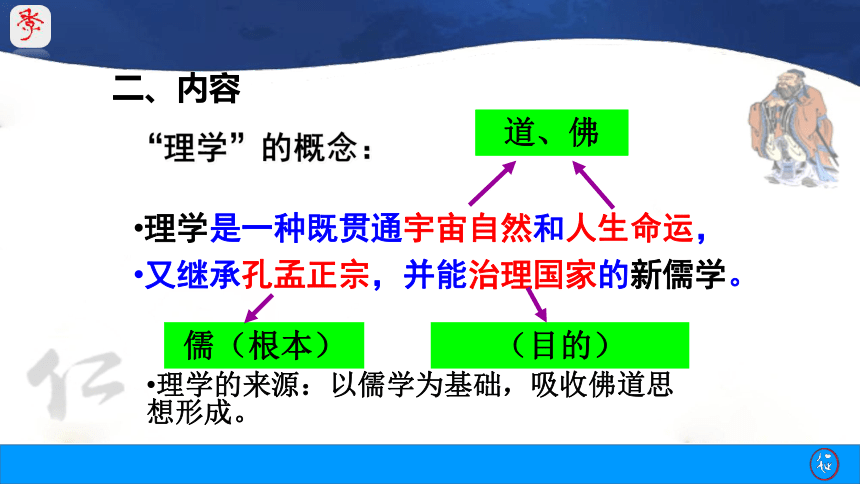

“理学”的概念:

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道、佛

儒(根本)

(目的)

二、内容

理学的来源:以儒学为基础,吸收佛道思想形成。

问题探究:

宋代理学兴起的条件?(从政治、经济、教育、科技四个方面分析)

大理

吐 蕃

宋

西夏

辽

产生的条件:

(1)宋代为加强专制主义中央集权,采取重文轻武的政策。

(2)宋代农业、手工业的发展,科技文化的进步。

(3)儒、佛、道三教合一奠定了基础。

(4)科举制的发展,士大夫注重道德文化修养,不断探究儒家经典。

宋明理学

程颢兄

程颐弟

朱熹

陆九渊

王守仁

程朱理学

陆王心学

二、应战与创新:

4、理学分派:

判断以下材料各属于哪一思想流派?

1.我的灵明便是天地万物的主宰……天地万物鬼神离却我的灵明,便没有天地万物鬼神了。

2.万物皆只是一个天理。

3.身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知。

4.天地之间,有理有气。理也者,形而上之道也,生物之本也 。

5.天下万物皆可以理照。有物必有则,一物焉有一理。

6.知是心之本体,心自然会知。……见孺子入井,自然知恻隐。此便是良知。不假外求。

心学

理学

心学

理学

理学

心学

周敦颐:理学的奠基者

周敦颐《太极图说》

天理

二程朱熹

3.代表人物与主张:

(1)北宋:

二程指程朱理学的奠基者,北宋的程颢(1032-1085)、程颐(1033---1107)兄弟二人。

①“天理”是宇宙万物的本原,万物只有一个天理,先有理后有物 (核心思想);

②“天理”和伦理道德直接联系起来,提出“存天理,灭人欲” ;

材料 凡一物上有一理,须是穷致其理。知者吾之所固有,然不致则不能得之;而致知必有道,故曰致知在格物。 ——《二程遗书语录》

③主张通过“格物致知”的方法去把握“理”。

②把握“理”的方法

材料一 今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。 ――《二程遗书》

材料二 一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。 ――《朱子语类》

格物致知:格物,接触事物;致知,获得知识

---“格物致知”

二、内容:

思考:“格物致知”与今天的“实践出真知”有何不同?

(2)南宋:

眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子。

眉先生,胡后生,后生长于先生。

理学的集大成者是南宋的朱熹。

材料一 未有天地之先,毕竟也只是理,有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。

——《朱子语类》

①认识论:“理”是世界的本原。

(其实质是客观唯心主义)

材料二 宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,……其张之为三纲,其纪之为五常…… ——《朱文公文集》

②伦理观:天理即“三纲五常”,就是儒家

的道德伦理和等级秩序;

材料三 所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?

——《四书章句集注》

“存天理,灭人欲”

三纲五常

材料1: “天理人欲,不容并立”,“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲存天理。” ——朱熹

材料2:问:“人或有居孀贫穷无托者,可再嫁否?答曰:饿死事极小,失节事极大。

—— 《二程遗书》

思考:朱熹对天理和人欲关系的看法是什么?

二、宋明理学:

郭巨埋儿

郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心养这个孩子会影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。

尝粪忧亲

庾黔娄,南齐高士。父亲病重,医生说:“要知道病情吉凶,只有尝一尝病人粪便的味道。” 黔娄于是就去尝父亲的粪便,并夜里跪拜北斗星,乞求以身代父去死。

穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧;

说话:凡为人子弟必须低声下气,语言详缓;

读书:要端正身体面对书册,祥缓看字;

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓咽,不可闻饮食之声。

——朱熹:《童蒙须知》

三从四德

“三从” 在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” 妇德、妇言、妇容、妇功

贞节牌坊群

绣花鞋

世界

理学

儒学本身

人民群众

统治者

三、效用与价值:

把儒家传统的“天人合一”思想用“天人一理”形式来表达, 更具哲学化、思辨化

。把儒学推向新的高度。

有助于统治者维系专制统治,南宋以后成为官方哲学。《四书章句集注》成为后世科举考试的教科书。

一方面、强调人的社会责任和历史使命

另一方面、压抑、扼杀人们的自然欲求

学术思想流传海外,在日韩形成“朱子学”。17-18世纪,当时的孟德斯鸠、伏尔泰等许多启蒙思想家都曾研究过朱子学,并从中吸取营养。

当今社会

1、魏晋南北朝时,儒学的发展出现危机的原因是

A 统治者反对儒学 B 佛教、道教迅速传播

C 佛教占统治地位 D 儒学不适应社会发展的需要

2、“存天理,灭人欲”,这里的“天理”主要指

A、儒家道德伦理 B、自然规律

C、人的良知 D、上天的意志

B

A

练习

3、1227年,宋理宗发布诏书,追赠朱熹为太师、信国公,提倡学习他的《四书集注》。此后,朱熹学说作为官方哲学,成为唐誉隆盛的显学,流传数百年而不衰。据此可知,当时( )

A.理学成为了社会的主导思想

B.儒家思想已完成思辨化

C.格物致知成为官民行为准则

D.理学是儒佛道融合的产物

A

(1)陆九渊的思想:

材料一:宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是

理,心,即理也。 ——陆九渊

思考:在陆九渊看来,何为“理”?如何求“理”?

二、内容

(三)陆王心学

世界观:“心”就是“理”,心是天地万物的本原。

方法论:“发明本心”以求理,求理就是进行内心反省。

风吹旗动,一位僧人说是旗动,另一位说是风动,慧能过去跟这两位僧人说,既不是风动,也不是旗动,是仁者心动。

(2)王守仁的思想:

材料二:吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

“致良知为圣人教人第一义”。

思考:材料反映了王守仁的什么观点?

二、内容

(三)陆王心学

思想核心:致良知,良知就是本心,就是理。

求理的方法:克服私欲,回复良知。

“破山中贼易,破心中贼难”

知行合一

据说,昼夜苦思的王阳明,终于在一个夜梦中豁然开朗,悟得“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”的道理,这就是著名的“龙场悟道”。这侧面说明王阳明“求理”的途径是

A.圣人托梦 B.内心自省

C.行万里路 D.读万卷书

【解析】“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”意即每个人在成为圣人的过程中,只需向内心、本体寻找力量即可,无需外求,从外部事物中求取道德之理是错误的。

【答案】B

心是万物本原(心即理也)

内心反省

陆:发明本心

王:致良知

(三)陆王心学

宇宙观:

认识论:

思想交锋:鹅湖之会 · 朱陆之辩

朱熹

陆九渊

学问需求易简功夫,从本心上着力,不用耗费精力在前人的注疏里探求精微。

为学应格物致知,循序渐进,广泛阅读古圣先贤的经典。

3.对程朱理学、陆王心学的深入认识

故事一:《赏花》

二程、朱子、阳明与友游园,时春风和煦,百花怒放。

友问:为何百花如此美丽?

二程说:“天生的。”

朱子说:“对,天生的。”

阳明说:“天生是天生的,但这是我看到了,百花才是美丽的。”

异:

程朱理学认为世界的本原是外在的“理”,心学

认为世界本原是内在的“心”,认为本心是“理”。

3.对程朱理学、陆王心学的深入认识

故事二:《父子关系》

友问:老爸和儿子怎么相处呢?

二程说:“老爸就是老爸,儿子就是儿子,这是上天安排的,所以儿子要孝敬老爸,这就是孝。”

朱子说:“对,父子关系是上天安排的,并且儿子不能有忤逆之念,即使老爸错了,也不要反对,这就是孝。”

阳明说:“人本来就有孝心,但还要反省,孝顺自己老爸就是孝行了?不,我们还要对别人的老爸尽孝,这才是孝。”

同:

异:

都认为伦理道德是“天理”决定的;

人们要提高道德修养,不要偏离天理 。

对人们道德修养的要求和途径不同。

(四)程朱理学与陆王心学的异同:

同:

A.认为理是世界的本原;

B.都主张以儒家伦理约束社会。

异:

世界本原的认识

A.程朱:理在身外;客观唯心主义

B.陆王:理在身内。主观唯心主义

途径不同

A.程朱:格物致知。

B.陆王:发明本心、致良知。

二、内容:

商场着火了--

程朱理学代表

陆王心学代表

反复观察火情,寻找逃生方法

闭目静坐,想象着火会自生自灭,千万不能乱了方寸。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

——范仲淹

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

——明·于谦

“天下兴亡,匹夫有责”。

——顾炎武

儒家强调入世,根本目标就是强国。个人的精力应该奉献给国家。格物——致知——修身——齐家——平天下。

积极:

重视主观意志,

注重气节品德,

讲求自我节制,

强调责任使命,

凸显人性庄严。

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——宋·文天祥

三、效用与价值:

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。

──鲁迅

在封建社会统治者的倡导下,在理学卫道士的鼓吹下,节妇烈女越来越多。据《休宁县志》记载,清代仅安徽休宁县就有2200多个“节烈”妇女。这些妇女不仅有夫亡不嫁,从一而终的“节妇”,还有丈夫死后,以死尽节的“烈妇”;不仅有未婚夫死不嫁他人的“望门寡”(即“贞女”),还有未出嫁,男方死亡以自杀表明贞节的“烈女”。死了以后那些卫道士的父母还附掌大叫:“死得好,死得好!”——这样的社会是变相的妇女屠宰场。

消极:

三纲五常维系专制,压制扼杀自然欲求

三、效用与价值:

三、宋明理学的影响

消极影响

维系专制统治,压抑、扼杀自然欲求。

积 极 影 响

重视主观意志力量;注重气节、道德;

讲求以理统情、自我节制、发奋立志;

强调人的社会责任和历史使命;

吸收佛道教精华,完成思辨化,儒学走向新高峰。

来源:吸收佛教、道教的思想;

内容:注意探讨世界本原问题

作用:强调个人修养,甚至压抑人性

地位:适合统治者的需要,成为官方思想

能力提升:

宋明理学对先秦儒学有哪些发展 ?

第3课

第一单元 中国传统文化

主流思想的演变

宋代之前儒家思想地位变化示意图

春秋

战国

秦朝

西汉

蔚然大宗

孔子创立

焚书坑儒重创

独尊儒术

魏晋

南北朝

隋唐

五代

十国

两宋

重建

?

一、危机与挑战

材料一: 南朝梁武帝名萧衍,自幼习儒,一度又信奉道教,经常屈尊拜访著名道士陶弘景。后来梁武帝又舍道释佛,以皇帝之身出家。

材料二:(唐高祖)钦定了“老先,次孔,末后释宗”的三教序位。……(唐玄宗时期)科举中还增设“道举”。

——徐洪兴《中国学术思潮史?道学思潮》

材料反映了什么现象?

儒学的独尊地位受到佛教和道教的挑战,地位下降

(2)表现:

《戴帝王冠冕的孔子像》

《三教图》清·丁云鹏

“三教合一”

二、应战与创新

韩愈

佛教

VS

1、率先应战:

唐宪宗元和十四年(819年),唐宪宗要迎佛骨入宫内供养三日,韩愈听到后写下名文《谏迎佛骨表》,上奏宪宗,极论不应信仰佛教,列举历朝佞佛的皇帝“运祚不长”,“事佛求福,乃更得祸”,以孔子“敬鬼神而远之”的立场力主皇帝灭佛。

但韩愈没能阻挡宪宗,还险些招致杀身之祸,事后韩愈被贬。

二、应战与创新

理学家

佛教、道教

VS

2、问题把脉:

材料一:自“罢、独”后,儒家思想占统治地位。儒生们专注于考据与训诂。同时,将现实一切政治的、人生的现象归结为天意。

材料二:伴随社会动荡不安,王朝更迭,“君臣等级观念”受到质疑。而儒家不但不能解释,反而赤裸裸的恐吓人们。

——韩愈《原道》

思考:材料反映了儒家思想发生了怎样的变化?

变化:儒家思想自身僵化,且没有社会需要。

2、问题把脉:

二、应战与创新:

儒学传统中,有一个最薄弱与最柔软的地方特别容易受到挑战:他们未能为自己的思想理论找到终极的立足点,而过多地关注处理现世实际问题的伦理、道德与政治的思路。——葛兆光《中国思想史》

世界的本原是空

终极目标是成佛

世界的本原是道

终极目标是成仙

儒学理论的弱点:缺少世界本原和终极目标的论述

1.魏晋南北朝时期儒学面临严重挑战的主要原因是

①佛教盛行 ②道教在民间的传播

③儒学本身存在的问题和缺陷

④人们不能接受“理学”观念

A. ①②③ B. ①②④

C. ①③④ D. ①②③④

A

习题检测:

“理学”的概念:

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

道、佛

儒(根本)

(目的)

二、内容

理学的来源:以儒学为基础,吸收佛道思想形成。

问题探究:

宋代理学兴起的条件?(从政治、经济、教育、科技四个方面分析)

大理

吐 蕃

宋

西夏

辽

产生的条件:

(1)宋代为加强专制主义中央集权,采取重文轻武的政策。

(2)宋代农业、手工业的发展,科技文化的进步。

(3)儒、佛、道三教合一奠定了基础。

(4)科举制的发展,士大夫注重道德文化修养,不断探究儒家经典。

宋明理学

程颢兄

程颐弟

朱熹

陆九渊

王守仁

程朱理学

陆王心学

二、应战与创新:

4、理学分派:

判断以下材料各属于哪一思想流派?

1.我的灵明便是天地万物的主宰……天地万物鬼神离却我的灵明,便没有天地万物鬼神了。

2.万物皆只是一个天理。

3.身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知。

4.天地之间,有理有气。理也者,形而上之道也,生物之本也 。

5.天下万物皆可以理照。有物必有则,一物焉有一理。

6.知是心之本体,心自然会知。……见孺子入井,自然知恻隐。此便是良知。不假外求。

心学

理学

心学

理学

理学

心学

周敦颐:理学的奠基者

周敦颐《太极图说》

天理

二程朱熹

3.代表人物与主张:

(1)北宋:

二程指程朱理学的奠基者,北宋的程颢(1032-1085)、程颐(1033---1107)兄弟二人。

①“天理”是宇宙万物的本原,万物只有一个天理,先有理后有物 (核心思想);

②“天理”和伦理道德直接联系起来,提出“存天理,灭人欲” ;

材料 凡一物上有一理,须是穷致其理。知者吾之所固有,然不致则不能得之;而致知必有道,故曰致知在格物。 ——《二程遗书语录》

③主张通过“格物致知”的方法去把握“理”。

②把握“理”的方法

材料一 今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。 ――《二程遗书》

材料二 一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。 ――《朱子语类》

格物致知:格物,接触事物;致知,获得知识

---“格物致知”

二、内容:

思考:“格物致知”与今天的“实践出真知”有何不同?

(2)南宋:

眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子。

眉先生,胡后生,后生长于先生。

理学的集大成者是南宋的朱熹。

材料一 未有天地之先,毕竟也只是理,有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。

——《朱子语类》

①认识论:“理”是世界的本原。

(其实质是客观唯心主义)

材料二 宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,……其张之为三纲,其纪之为五常…… ——《朱文公文集》

②伦理观:天理即“三纲五常”,就是儒家

的道德伦理和等级秩序;

材料三 所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?

——《四书章句集注》

“存天理,灭人欲”

三纲五常

材料1: “天理人欲,不容并立”,“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲存天理。” ——朱熹

材料2:问:“人或有居孀贫穷无托者,可再嫁否?答曰:饿死事极小,失节事极大。

—— 《二程遗书》

思考:朱熹对天理和人欲关系的看法是什么?

二、宋明理学:

郭巨埋儿

郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心养这个孩子会影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。

尝粪忧亲

庾黔娄,南齐高士。父亲病重,医生说:“要知道病情吉凶,只有尝一尝病人粪便的味道。” 黔娄于是就去尝父亲的粪便,并夜里跪拜北斗星,乞求以身代父去死。

穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧;

说话:凡为人子弟必须低声下气,语言详缓;

读书:要端正身体面对书册,祥缓看字;

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓咽,不可闻饮食之声。

——朱熹:《童蒙须知》

三从四德

“三从” 在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” 妇德、妇言、妇容、妇功

贞节牌坊群

绣花鞋

世界

理学

儒学本身

人民群众

统治者

三、效用与价值:

把儒家传统的“天人合一”思想用“天人一理”形式来表达, 更具哲学化、思辨化

。把儒学推向新的高度。

有助于统治者维系专制统治,南宋以后成为官方哲学。《四书章句集注》成为后世科举考试的教科书。

一方面、强调人的社会责任和历史使命

另一方面、压抑、扼杀人们的自然欲求

学术思想流传海外,在日韩形成“朱子学”。17-18世纪,当时的孟德斯鸠、伏尔泰等许多启蒙思想家都曾研究过朱子学,并从中吸取营养。

当今社会

1、魏晋南北朝时,儒学的发展出现危机的原因是

A 统治者反对儒学 B 佛教、道教迅速传播

C 佛教占统治地位 D 儒学不适应社会发展的需要

2、“存天理,灭人欲”,这里的“天理”主要指

A、儒家道德伦理 B、自然规律

C、人的良知 D、上天的意志

B

A

练习

3、1227年,宋理宗发布诏书,追赠朱熹为太师、信国公,提倡学习他的《四书集注》。此后,朱熹学说作为官方哲学,成为唐誉隆盛的显学,流传数百年而不衰。据此可知,当时( )

A.理学成为了社会的主导思想

B.儒家思想已完成思辨化

C.格物致知成为官民行为准则

D.理学是儒佛道融合的产物

A

(1)陆九渊的思想:

材料一:宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是

理,心,即理也。 ——陆九渊

思考:在陆九渊看来,何为“理”?如何求“理”?

二、内容

(三)陆王心学

世界观:“心”就是“理”,心是天地万物的本原。

方法论:“发明本心”以求理,求理就是进行内心反省。

风吹旗动,一位僧人说是旗动,另一位说是风动,慧能过去跟这两位僧人说,既不是风动,也不是旗动,是仁者心动。

(2)王守仁的思想:

材料二:吾心之良知,即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

“致良知为圣人教人第一义”。

思考:材料反映了王守仁的什么观点?

二、内容

(三)陆王心学

思想核心:致良知,良知就是本心,就是理。

求理的方法:克服私欲,回复良知。

“破山中贼易,破心中贼难”

知行合一

据说,昼夜苦思的王阳明,终于在一个夜梦中豁然开朗,悟得“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”的道理,这就是著名的“龙场悟道”。这侧面说明王阳明“求理”的途径是

A.圣人托梦 B.内心自省

C.行万里路 D.读万卷书

【解析】“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”意即每个人在成为圣人的过程中,只需向内心、本体寻找力量即可,无需外求,从外部事物中求取道德之理是错误的。

【答案】B

心是万物本原(心即理也)

内心反省

陆:发明本心

王:致良知

(三)陆王心学

宇宙观:

认识论:

思想交锋:鹅湖之会 · 朱陆之辩

朱熹

陆九渊

学问需求易简功夫,从本心上着力,不用耗费精力在前人的注疏里探求精微。

为学应格物致知,循序渐进,广泛阅读古圣先贤的经典。

3.对程朱理学、陆王心学的深入认识

故事一:《赏花》

二程、朱子、阳明与友游园,时春风和煦,百花怒放。

友问:为何百花如此美丽?

二程说:“天生的。”

朱子说:“对,天生的。”

阳明说:“天生是天生的,但这是我看到了,百花才是美丽的。”

异:

程朱理学认为世界的本原是外在的“理”,心学

认为世界本原是内在的“心”,认为本心是“理”。

3.对程朱理学、陆王心学的深入认识

故事二:《父子关系》

友问:老爸和儿子怎么相处呢?

二程说:“老爸就是老爸,儿子就是儿子,这是上天安排的,所以儿子要孝敬老爸,这就是孝。”

朱子说:“对,父子关系是上天安排的,并且儿子不能有忤逆之念,即使老爸错了,也不要反对,这就是孝。”

阳明说:“人本来就有孝心,但还要反省,孝顺自己老爸就是孝行了?不,我们还要对别人的老爸尽孝,这才是孝。”

同:

异:

都认为伦理道德是“天理”决定的;

人们要提高道德修养,不要偏离天理 。

对人们道德修养的要求和途径不同。

(四)程朱理学与陆王心学的异同:

同:

A.认为理是世界的本原;

B.都主张以儒家伦理约束社会。

异:

世界本原的认识

A.程朱:理在身外;客观唯心主义

B.陆王:理在身内。主观唯心主义

途径不同

A.程朱:格物致知。

B.陆王:发明本心、致良知。

二、内容:

商场着火了--

程朱理学代表

陆王心学代表

反复观察火情,寻找逃生方法

闭目静坐,想象着火会自生自灭,千万不能乱了方寸。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

——范仲淹

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

——明·于谦

“天下兴亡,匹夫有责”。

——顾炎武

儒家强调入世,根本目标就是强国。个人的精力应该奉献给国家。格物——致知——修身——齐家——平天下。

积极:

重视主观意志,

注重气节品德,

讲求自我节制,

强调责任使命,

凸显人性庄严。

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——宋·文天祥

三、效用与价值:

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。

──鲁迅

在封建社会统治者的倡导下,在理学卫道士的鼓吹下,节妇烈女越来越多。据《休宁县志》记载,清代仅安徽休宁县就有2200多个“节烈”妇女。这些妇女不仅有夫亡不嫁,从一而终的“节妇”,还有丈夫死后,以死尽节的“烈妇”;不仅有未婚夫死不嫁他人的“望门寡”(即“贞女”),还有未出嫁,男方死亡以自杀表明贞节的“烈女”。死了以后那些卫道士的父母还附掌大叫:“死得好,死得好!”——这样的社会是变相的妇女屠宰场。

消极:

三纲五常维系专制,压制扼杀自然欲求

三、效用与价值:

三、宋明理学的影响

消极影响

维系专制统治,压抑、扼杀自然欲求。

积 极 影 响

重视主观意志力量;注重气节、道德;

讲求以理统情、自我节制、发奋立志;

强调人的社会责任和历史使命;

吸收佛道教精华,完成思辨化,儒学走向新高峰。

来源:吸收佛教、道教的思想;

内容:注意探讨世界本原问题

作用:强调个人修养,甚至压抑人性

地位:适合统治者的需要,成为官方思想

能力提升:

宋明理学对先秦儒学有哪些发展 ?

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术