广东省普宁市华美实验学校2020-2021学年高二下学期3月第一次月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 广东省普宁市华美实验学校2020-2021学年高二下学期3月第一次月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 565.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-31 08:23:26 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

一、单项选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分)

1.西周时期"因生以赐姓,胙之土而命之氏(裂土封候)";秦灭六国,"子孙皆为民庶,或以国为姓,或以姓为氏,或以氏为氏,姓氏之失由此始"。造成这一变化的主要因素是( )

A. 秦灭六国疆域辽阀 B.贵族社会逐步解体 C.宗法观念逐渐消亡 D.兼并战争日益频繁

2. 有人认为:“汉朝早期,统治者试图在周朝松散的政治联盟和秦朝严格的中央专制间走一条中间路线。”材料中的“中间路线”是指( )

A. 中朝制度 B. 察举制度 C.刺史制度 D.郡国并行制度

3.关于"玄武门之变"的记载,北宋编纂《新唐书》为∶"太宗以兵入玄武门,杀太子建成及齐王元吉。"但成书于五代的《旧唐书》中记载的却是李建成和李元吉谋害太宗,太宗反击获胜。这说明( )

A."玄武门之变"的历史必然性 B. 综合多种史料即可确认历史的真相

C. 还原真实历史依赖新史料发现 D.历史记述受时代影响而呈现主观性

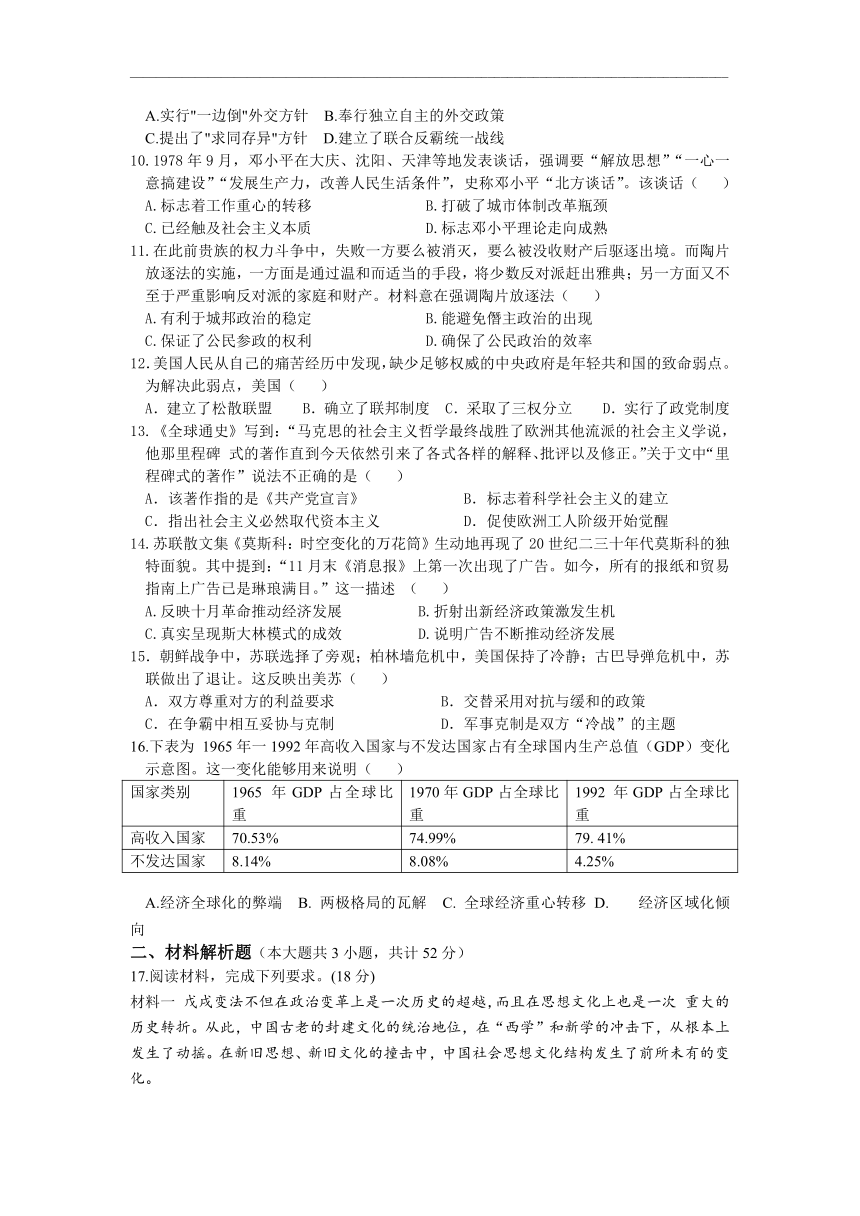

4.表2.唐宋时期货币流通数量统计表,这表明,唐宋时期的经济特点是( )

A.商品经济日益发展 B.南北经济重心转移

C. 陆路对外贸易畅顺 D.街市制取代坊市制

5.中国古代皇帝制度建立后,围绕集权与分权,官僚体制不断调整和变化。下列与“分宰相之权”相关联的是( )

A.汉刺史制 B.宋参知政事 C.明内阁制 D.清军机处

6.八国联军在北方横行之时,中国南方五省"东南互保",免除了列强的南顾之忧。不久浙江、福建、两广、山东、四川、山西、河南相继参加,互保区域扩大到13省。地方坐视朝廷危机,不发兵勤王,而且事后也未被追究。由此可知( )

A. 清政府已经土崩瓦解了 B.清政府地方已实行自治

C. 南方与清政府分庭抗礼 D.清政府中央权威已下降

7.十月革命的消息传到中国,孙中山在《民国日报》发表文章"吾人对此近邻的大改革,不胜其希望也,并提出"以俄为师"的口号。1923年8月,孙中山派出 "孙逸仙博士代表团"访问苏联,考察军事、政治和党务。这表明 ( )

A. 民主革命内涵不断丰富 B. 以实现人民民主专政为己任

C. 民主革命群众基础深厚 D. 革命指导思想发生根本转变

8.1928年6月,朱德、陈毅领导红四军在江西龙源口歼灭进攻之敌千余人。此后,井冈山革命根据地进入全盛时期。8月,毛泽东领导红军排除"左"倾盲动主义的干扰,保卫了井冈山革命根据地。10月,毛泽东正式提出了“工农武装割据”思想。这表明( )

A.中国共产党从幼稚走向了成熟 B.中国特色革命道路的探索具有偶然性

C.否定城市中心论成为党内共识 D.革命实践催了毛泽东思想的初步形成

9.1950年2月的中国与苏联缔约谈判中,周恩来在一些重大问题上坚持的立场让苏联代表"感到很惊讶",甚至质问他中苏"还算什么同盟者呢?"周恩来的坚持,表明新中国( )

A.实行"一边倒"外交方针 B.奉行独立自主的外交政策

C.提出了"求同存异"方针 D.建立了联合反霸统一战线

10.1978年9月,邓小平在大庆、沈阳、天津等地发表谈话,强调要“解放思想”“一心一意搞建设”“发展生产力,改善人民生活条件”,史称邓小平“北方谈话”。该谈话( )

A.标志着工作重心的转移 B.打破了城市体制改革瓶颈

C.已经触及社会主义本质 D.标志邓小平理论走向成熟

11.在此前贵族的权力斗争中,失败一方要么被消灭,要么被没收财产后驱逐出境。而陶片放逐法的实施,一方面是通过温和而适当的手段,将少数反对派赶出雅典;另一方面又不至于严重影响反对派的家庭和财产。材料意在强调陶片放逐法( )

A.有利于城邦政治的稳定 B.能避免僭主政治的出现

C.保证了公民参政的权利 D.确保了公民政治的效率

12.美国人民从自己的痛苦经历中发现,缺少足够权威的中央政府是年轻共和国的致命弱点。为解决此弱点,美国( )

A.建立了松散联盟 B.确立了联邦制度 C.采取了三权分立 D.实行了政党制度

13.《全球通史》写到:“马克思的社会主义哲学最终战胜了欧洲其他流派的社会主义学说,他那里程碑 式的著作直到今天依然引来了各式各样的解释、批评以及修正。”关于文中“里程碑式的著作”说法不正确的是( )

A.该著作指的是《共产党宣言》 B.标志着科学社会主义的建立

C.指出社会主义必然取代资本主义 D.促使欧洲工人阶级开始觉醒

14.苏联散文集《莫斯科:时空变化的万花筒》生动地再现了20世纪二三十年代莫斯科的独特面貌。其中提到:“11月末《消息报》上第一次出现了广告。如今,所有的报纸和贸易指南上广告已是琳琅满目。”这一描述 ( )

A.反映十月革命推动经济发展 B.折射出新经济政策激发生机

C.真实呈现斯大林模式的成效 D.说明广告不断推动经济发展

15.朝鲜战争中,苏联选择了旁观;柏林墙危机中,美国保持了冷静;古巴导弹危机中,苏联做出了退让。这反映出美苏( )

A.双方尊重对方的利益要求 B.交替采用对抗与缓和的政策

C.在争霸中相互妥协与克制 D.军事克制是双方“冷战”的主题

16.下表为 1965年一1992年高收入国家与不发达国家占有全球国内生产总值(GDP)变化示意图。这一变化能够用来说明( )

国家类别 1965 年GDP占全球比重 1970年GDP占全球比重 1992 年GDP占全球比重

高收入国家 70.53% 74.99% 79. 41%

不发达国家 8.14% 8.08% 4.25%

A.经济全球化的弊端 B. 两极格局的瓦解 C. 全球经济重心转移 D.经济区域化倾向

二、材料解析题(本大题共3小题,共计52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 戊戌变法不但在政治变革上是一次历史的超越,而且在思想文化上也是一次 重大的历史转折。从此,中国古老的封建文化的统治地位,在“西学”和新学的冲击下,从根本上发生了动摇。在新旧思想、新旧文化的撞击中,中国社会思想文化结构发生了前所未有的变化。

——摘编自《中国近代史》

材料二 国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。 士不知科学,故袭阴阳家符瑞五行之说,惑世诬民,地气风水之谈,乞灵枯骨。农不知科学,故无择种去虫之术。工不知科学,故货弃于地,战斗生事之所需,一一仰给于异国。商不知科学,故惟识圈取近利,未来之胜算,无容心焉。医不知科学,既不解人身之构造,复不事药性之分析,苗毒传染,更无闻焉;惟知附会五行生克寒热阴阳之说,袭古方以投药饵,其术殆与矢人同科;其想象之最神奇者,莫如“气”之一说,其说且通于力士羽流之术;试遍索宇宙间,诚不知此“气”之果为何物也!

——《青年杂志》1卷1号,1915年9月15日

材料三

人物 部分观点摘录

李鸿章 “中国文武制度,事事远出西人之上,独火器乃不能及”。

梁启超 “伸民权”、“设议院”“兴学校”、“实行君主立宪”......

鲁迅 小说揭示了封建礼教的“吃人”本质,表现了作者对以封建礼教为主体内涵的中国封建文化的反抗。

——摘自人教版《历史?必修三》

(1)据材料一结合所学知识,戊戌变法在政治上“历史的超越”主要表现是什么? 概括其对思想文化的推动作用。(6分)

(2)根据材料二说明新文化运动的核心内容是什么? 结合所学分析新文化运动发生的思想原因。(6分)

(3)根据以上三则材料并结合所学知识分析19世纪末近代思想解放的发展特征。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一1929-1933年德、美、法、英四国粗钢产量统计(单位:万吨)

——摘编自日本钢铁联盟钢铁统计委员会《钢铁统计要览》

材料二 1926-1930年中国东北生铁的生产及输出(单位:吨)

——摘编自1936年《日满年鉴》(英文版)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1929-1933年,德、美、法、英四国粗钢生产发展趋势,并说明其基本原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1926年至1930年中国东北生铁产量不断增加的主要原因。(6分)综合材料一、二,可得到什么启示?(4分)

18.阅读材料,回答问题。(16分)

薄伽丘的《十日谈》描写的是14世纪中期佛罗伦萨城的10名青年人,在瘟疫隔离期间为了排遣恐惧而讲述了100个故事。许多故事都抨击天主教会和宗教神学,着力揭露他们的虚伪和奸诈。在这些故事中,僧侣们道貌岸然,骨子里却男盗女娼,是十足的伪君子,其根源出自教规的虚伪和反人性。《十日谈》反对中世纪的禁欲主义,歌颂爱情,认为爱情是崇高的、合乎人性的,人有权享受爱情和现世的幸福。“三言二拍”是明代优秀的短篇小说集。与前代文学作品相比,“三言”中的商人,多数已不是为富不仁之辈,而是一些善良、纯朴、有道德的正面形象。“二拍”中的一些作品则注重描写商人的逐利,更直接地接触到了商业活动的本质。薄伽丘对教会的批判,表达了城市平民阶层对神权的不满。“三言二拍”中将商人小贩、工匠等作为小说的主角,成为当时的一种新现象。

——根据郑克鲁《外国文学史》和袁行霈《中国文学史》整理

根据材料并结合所学知识,指出《十日谈》所反映的思想核心和“三言二拍”中“新现象”的含义,并分析两部文学作品社会背景的共性。(14分) 综合上述材料,你如何认识文学作品的史学价值?(4分)

高二历史参考答案

选择题(共16题,每小题3分,共48分)

1-5 BDDAB 6-10 DADBC 11-16 ABDBCA

非选择题(3题,共52分)

17(18分)

18(18分)

4分)

19(16分)

思想核心:人文主义。(2分)含义:随着资本主义萌芽和商品经济发展,市民阶级壮大,市民追求财富和享乐的社会风气。(4分)共性:资本主义萌芽,商品经济发展;市民阶级壮大;政治上封建社会腐朽黑暗的统治,封建社会走向衰落;民众追求自由世俗幸福的思想出现。(6分)

(2)文化是一定时期政治、经济、社会生活等的反映,所以文学作品有一定的史学参考价值,同时,文学是艺术创作的一种形式,往往含有艺术加工的成分,所以对于文学中的史料信息应辨别真伪,谨慎考证。(言之有理皆可,4分)

一、单项选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分)

1.西周时期"因生以赐姓,胙之土而命之氏(裂土封候)";秦灭六国,"子孙皆为民庶,或以国为姓,或以姓为氏,或以氏为氏,姓氏之失由此始"。造成这一变化的主要因素是( )

A. 秦灭六国疆域辽阀 B.贵族社会逐步解体 C.宗法观念逐渐消亡 D.兼并战争日益频繁

2. 有人认为:“汉朝早期,统治者试图在周朝松散的政治联盟和秦朝严格的中央专制间走一条中间路线。”材料中的“中间路线”是指( )

A. 中朝制度 B. 察举制度 C.刺史制度 D.郡国并行制度

3.关于"玄武门之变"的记载,北宋编纂《新唐书》为∶"太宗以兵入玄武门,杀太子建成及齐王元吉。"但成书于五代的《旧唐书》中记载的却是李建成和李元吉谋害太宗,太宗反击获胜。这说明( )

A."玄武门之变"的历史必然性 B. 综合多种史料即可确认历史的真相

C. 还原真实历史依赖新史料发现 D.历史记述受时代影响而呈现主观性

4.表2.唐宋时期货币流通数量统计表,这表明,唐宋时期的经济特点是( )

A.商品经济日益发展 B.南北经济重心转移

C. 陆路对外贸易畅顺 D.街市制取代坊市制

5.中国古代皇帝制度建立后,围绕集权与分权,官僚体制不断调整和变化。下列与“分宰相之权”相关联的是( )

A.汉刺史制 B.宋参知政事 C.明内阁制 D.清军机处

6.八国联军在北方横行之时,中国南方五省"东南互保",免除了列强的南顾之忧。不久浙江、福建、两广、山东、四川、山西、河南相继参加,互保区域扩大到13省。地方坐视朝廷危机,不发兵勤王,而且事后也未被追究。由此可知( )

A. 清政府已经土崩瓦解了 B.清政府地方已实行自治

C. 南方与清政府分庭抗礼 D.清政府中央权威已下降

7.十月革命的消息传到中国,孙中山在《民国日报》发表文章"吾人对此近邻的大改革,不胜其希望也,并提出"以俄为师"的口号。1923年8月,孙中山派出 "孙逸仙博士代表团"访问苏联,考察军事、政治和党务。这表明 ( )

A. 民主革命内涵不断丰富 B. 以实现人民民主专政为己任

C. 民主革命群众基础深厚 D. 革命指导思想发生根本转变

8.1928年6月,朱德、陈毅领导红四军在江西龙源口歼灭进攻之敌千余人。此后,井冈山革命根据地进入全盛时期。8月,毛泽东领导红军排除"左"倾盲动主义的干扰,保卫了井冈山革命根据地。10月,毛泽东正式提出了“工农武装割据”思想。这表明( )

A.中国共产党从幼稚走向了成熟 B.中国特色革命道路的探索具有偶然性

C.否定城市中心论成为党内共识 D.革命实践催了毛泽东思想的初步形成

9.1950年2月的中国与苏联缔约谈判中,周恩来在一些重大问题上坚持的立场让苏联代表"感到很惊讶",甚至质问他中苏"还算什么同盟者呢?"周恩来的坚持,表明新中国( )

A.实行"一边倒"外交方针 B.奉行独立自主的外交政策

C.提出了"求同存异"方针 D.建立了联合反霸统一战线

10.1978年9月,邓小平在大庆、沈阳、天津等地发表谈话,强调要“解放思想”“一心一意搞建设”“发展生产力,改善人民生活条件”,史称邓小平“北方谈话”。该谈话( )

A.标志着工作重心的转移 B.打破了城市体制改革瓶颈

C.已经触及社会主义本质 D.标志邓小平理论走向成熟

11.在此前贵族的权力斗争中,失败一方要么被消灭,要么被没收财产后驱逐出境。而陶片放逐法的实施,一方面是通过温和而适当的手段,将少数反对派赶出雅典;另一方面又不至于严重影响反对派的家庭和财产。材料意在强调陶片放逐法( )

A.有利于城邦政治的稳定 B.能避免僭主政治的出现

C.保证了公民参政的权利 D.确保了公民政治的效率

12.美国人民从自己的痛苦经历中发现,缺少足够权威的中央政府是年轻共和国的致命弱点。为解决此弱点,美国( )

A.建立了松散联盟 B.确立了联邦制度 C.采取了三权分立 D.实行了政党制度

13.《全球通史》写到:“马克思的社会主义哲学最终战胜了欧洲其他流派的社会主义学说,他那里程碑 式的著作直到今天依然引来了各式各样的解释、批评以及修正。”关于文中“里程碑式的著作”说法不正确的是( )

A.该著作指的是《共产党宣言》 B.标志着科学社会主义的建立

C.指出社会主义必然取代资本主义 D.促使欧洲工人阶级开始觉醒

14.苏联散文集《莫斯科:时空变化的万花筒》生动地再现了20世纪二三十年代莫斯科的独特面貌。其中提到:“11月末《消息报》上第一次出现了广告。如今,所有的报纸和贸易指南上广告已是琳琅满目。”这一描述 ( )

A.反映十月革命推动经济发展 B.折射出新经济政策激发生机

C.真实呈现斯大林模式的成效 D.说明广告不断推动经济发展

15.朝鲜战争中,苏联选择了旁观;柏林墙危机中,美国保持了冷静;古巴导弹危机中,苏联做出了退让。这反映出美苏( )

A.双方尊重对方的利益要求 B.交替采用对抗与缓和的政策

C.在争霸中相互妥协与克制 D.军事克制是双方“冷战”的主题

16.下表为 1965年一1992年高收入国家与不发达国家占有全球国内生产总值(GDP)变化示意图。这一变化能够用来说明( )

国家类别 1965 年GDP占全球比重 1970年GDP占全球比重 1992 年GDP占全球比重

高收入国家 70.53% 74.99% 79. 41%

不发达国家 8.14% 8.08% 4.25%

A.经济全球化的弊端 B. 两极格局的瓦解 C. 全球经济重心转移 D.经济区域化倾向

二、材料解析题(本大题共3小题,共计52分)

17.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 戊戌变法不但在政治变革上是一次历史的超越,而且在思想文化上也是一次 重大的历史转折。从此,中国古老的封建文化的统治地位,在“西学”和新学的冲击下,从根本上发生了动摇。在新旧思想、新旧文化的撞击中,中国社会思想文化结构发生了前所未有的变化。

——摘编自《中国近代史》

材料二 国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。 士不知科学,故袭阴阳家符瑞五行之说,惑世诬民,地气风水之谈,乞灵枯骨。农不知科学,故无择种去虫之术。工不知科学,故货弃于地,战斗生事之所需,一一仰给于异国。商不知科学,故惟识圈取近利,未来之胜算,无容心焉。医不知科学,既不解人身之构造,复不事药性之分析,苗毒传染,更无闻焉;惟知附会五行生克寒热阴阳之说,袭古方以投药饵,其术殆与矢人同科;其想象之最神奇者,莫如“气”之一说,其说且通于力士羽流之术;试遍索宇宙间,诚不知此“气”之果为何物也!

——《青年杂志》1卷1号,1915年9月15日

材料三

人物 部分观点摘录

李鸿章 “中国文武制度,事事远出西人之上,独火器乃不能及”。

梁启超 “伸民权”、“设议院”“兴学校”、“实行君主立宪”......

鲁迅 小说揭示了封建礼教的“吃人”本质,表现了作者对以封建礼教为主体内涵的中国封建文化的反抗。

——摘自人教版《历史?必修三》

(1)据材料一结合所学知识,戊戌变法在政治上“历史的超越”主要表现是什么? 概括其对思想文化的推动作用。(6分)

(2)根据材料二说明新文化运动的核心内容是什么? 结合所学分析新文化运动发生的思想原因。(6分)

(3)根据以上三则材料并结合所学知识分析19世纪末近代思想解放的发展特征。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一1929-1933年德、美、法、英四国粗钢产量统计(单位:万吨)

——摘编自日本钢铁联盟钢铁统计委员会《钢铁统计要览》

材料二 1926-1930年中国东北生铁的生产及输出(单位:吨)

——摘编自1936年《日满年鉴》(英文版)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1929-1933年,德、美、法、英四国粗钢生产发展趋势,并说明其基本原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1926年至1930年中国东北生铁产量不断增加的主要原因。(6分)综合材料一、二,可得到什么启示?(4分)

18.阅读材料,回答问题。(16分)

薄伽丘的《十日谈》描写的是14世纪中期佛罗伦萨城的10名青年人,在瘟疫隔离期间为了排遣恐惧而讲述了100个故事。许多故事都抨击天主教会和宗教神学,着力揭露他们的虚伪和奸诈。在这些故事中,僧侣们道貌岸然,骨子里却男盗女娼,是十足的伪君子,其根源出自教规的虚伪和反人性。《十日谈》反对中世纪的禁欲主义,歌颂爱情,认为爱情是崇高的、合乎人性的,人有权享受爱情和现世的幸福。“三言二拍”是明代优秀的短篇小说集。与前代文学作品相比,“三言”中的商人,多数已不是为富不仁之辈,而是一些善良、纯朴、有道德的正面形象。“二拍”中的一些作品则注重描写商人的逐利,更直接地接触到了商业活动的本质。薄伽丘对教会的批判,表达了城市平民阶层对神权的不满。“三言二拍”中将商人小贩、工匠等作为小说的主角,成为当时的一种新现象。

——根据郑克鲁《外国文学史》和袁行霈《中国文学史》整理

根据材料并结合所学知识,指出《十日谈》所反映的思想核心和“三言二拍”中“新现象”的含义,并分析两部文学作品社会背景的共性。(14分) 综合上述材料,你如何认识文学作品的史学价值?(4分)

高二历史参考答案

选择题(共16题,每小题3分,共48分)

1-5 BDDAB 6-10 DADBC 11-16 ABDBCA

非选择题(3题,共52分)

17(18分)

18(18分)

4分)

19(16分)

思想核心:人文主义。(2分)含义:随着资本主义萌芽和商品经济发展,市民阶级壮大,市民追求财富和享乐的社会风气。(4分)共性:资本主义萌芽,商品经济发展;市民阶级壮大;政治上封建社会腐朽黑暗的统治,封建社会走向衰落;民众追求自由世俗幸福的思想出现。(6分)

(2)文化是一定时期政治、经济、社会生活等的反映,所以文学作品有一定的史学参考价值,同时,文学是艺术创作的一种形式,往往含有艺术加工的成分,所以对于文学中的史料信息应辨别真伪,谨慎考证。(言之有理皆可,4分)

同课章节目录