2020—2021学年部编版语文七年级下册第2课《说和做——记闻一多先生言行片段》课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年部编版语文七年级下册第2课《说和做——记闻一多先生言行片段》课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 882.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-31 12:05:47 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

2

说和做——记闻一多先生言行片段

教学目标:

1、积累生字新词,反复诵读,积累语言,培养语感,了解闻一多、臧克家。

2、整体感知,理清思路,概括课文内容。

3、抓住文章记叙的主要事件,把握人物的崇高品格和革命精神。

毛泽东赞扬闻一多:

闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

——《别了,司徒雷登》

导入:

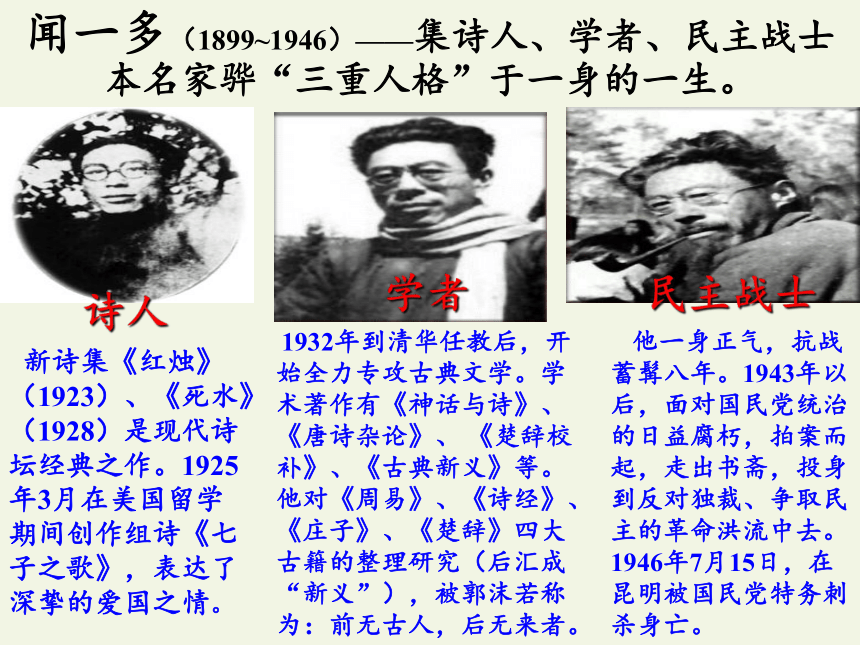

闻一多(1899~1946)——集诗人、学者、民主战士本名家骅“三重人格”于一身的一生。

诗人

新诗集《红烛》(1923)、《死水》(1928)是现代诗坛经典之作。1925年3月在美国留学期间创作组诗《七子之歌》,表达了深挚的爱国之情。

学者

1932年到清华任教后,开始全力专攻古典文学。学术著作有《神话与诗》、《唐诗杂论》、

《楚辞校补》、《古典新义》等。他对《周易》、《诗经》、《庄子》、《楚辞》四大古籍的整理研究(后汇成“新义”),被郭沫若称为:前无古人,后无来者。

民主战士

他一身正气,抗战蓄髯八年。1943年以后,面对国民党统治的日益腐朽,拍案而起,走出书斋,投身到反对独裁、争取民主的革命洪流中去。1946年7月15日,在昆明被国民党特务刺杀身亡。

闻一多先生画像

闻一多先生纪念馆

闻一多先生雕像

清华大学校园内闻一多像

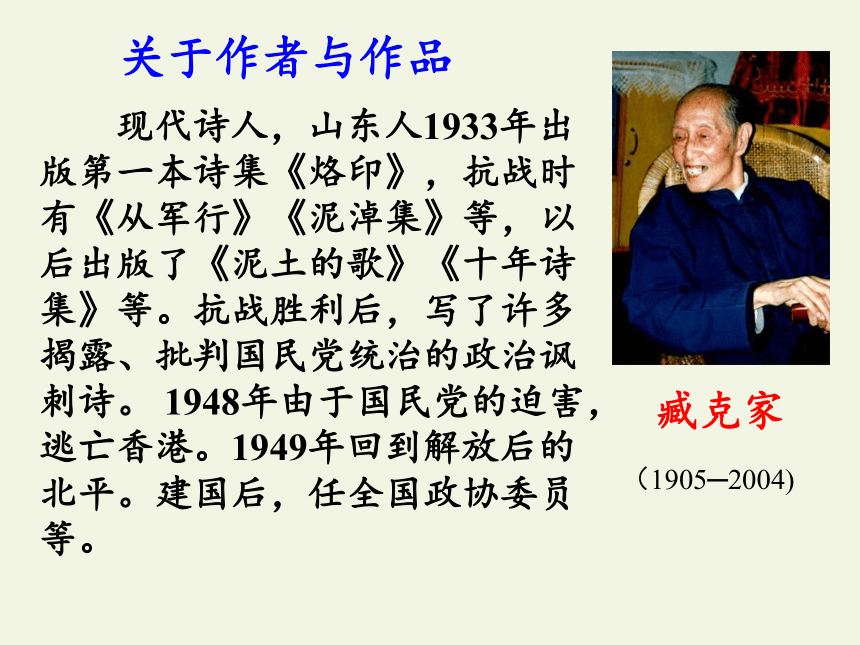

关于作者与作品

现代诗人,山东人1933年出版第一本诗集《烙印》,抗战时有《从军行》《泥淖集》等,以后出版了《泥土的歌》《十年诗集》等。抗战胜利后,写了许多揭露、批判国民党统治的政治讽刺诗。

1948年由于国民党的迫害,逃亡香港。1949年回到解放后的北平。建国后,任全国政协委员等。

臧克家

(1905─2004)

知遇相惜

亦师亦友

1930年,国立青岛大学入学考试成绩发布,一位20多岁的考生数学零分,作文也只写了三句带感慨的新诗:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看成幻光,谁便沉入了无底的苦海。”按说,这位考生铁定无法录取。不过,问题是他碰上了一位慧眼识货的主考官。这位主考官就是文学院院长闻一多先生。闻先生从这三句杂感诗中发现了这位青年身上潜伏的才气,一锤定音破格录取。果不其然,这位青年没有辜负闻先生的期望,很快就发表了一首又一首的新诗,并于1933年出版了轰动一时的诗集《烙印》。

这个青年就是后来享誉诗坛的臧克家。

知亦师亦友

——臧克家和闻一多

“得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。”

——闻一多

需要掌握的字的读音:

衰微

赫然

迭起

锲而不舍

卓越

沥尽心血

潜心贯注

慷慨淋漓

小楷

气冲斗牛

迥乎不同

目不窥园

兀兀 穷年

shuāi

hè

dié

qiè

zhuó

lì

qián

kāngk?ilínlí

k?i

qì

ji?ng

kuī

wù

目不窥园:

诗兴不作:

一反既往:

窥,从小孔或缝隙里偷偷地看。眼睛从不暗中看一看家里的园圃,即专心致志。

“作”,起的意思。诗兴不作,不是不做诗,而是写诗的兴致不起、不发。

既,已经。既往,过去。与过去完全不一样。

词语积累:

衰微:

赫然:

潜心贯注:

慷慨淋漓:

(国家、民族等)衰落,不兴旺。

形容令人惊讶的事物突然呈现的样子。

用心专注而深刻。

形容情绪、语调十分激动,说法十分畅快。

听读课文,讨论交流:

1.文章从哪几个方面来写闻一多先生的说和做的?根据这个思路文章可分为几部分?每部分是怎样过渡的?

2.作者围绕这两方面都写了闻一多先生的哪些主要事迹?从中可以看出闻一多先生是怎样的人?

结构

第一部分(1—7)

第二部分 (8—20)

内容

特征

主要

事迹

目的

两部分之间用了七、八、九三个段落过渡。第七段承接上文小结,第八、九段开启下文。

这样连缀紧密,脉络清楚,过渡自然,把两个方面的情况简明地并列提出,给读者以深刻印象。

第一部分(1-7)记述闻先生作为学者方面的“说”和“做”。

第二部分(8-20)记述闻一多先生作为革命家方面的“说”和“做”。

两个部分:

从学者的方面和革命家的方面来写的

结构

第一部分(1—7)

第二部分 (8—20)

内容

特征

主要

事迹

目的

作为学者的闻一多的说和做

“做”了再“说”,

“做”了不“说”

从唐诗入手,几年辛苦,凝结成《唐诗杂论》的硕果;十年艰辛撰写了《楚词“补校”》;又向“古典新义”迈进,成就《古典新义》。

要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

作为革命家的闻一多的说和做

“说”了就“做”,

既“说”又“做”

起草政治传单,群众大会演说,参加游行示威。

反对独裁,争取民主,献身民主事业。

闻一多先生是一位有严谨刻苦的治学态度、无私无畏的斗争精神、澎湃执著的爱国热情、言行一致的高尚人格。

齐读课文,思考问题。

1、闻一多先生作为学者方面,作者写了先生写三部书的情形。闻一多先生写书苦不苦?你是从哪里看出来的?

2、闻一多先生这么卖力的目的是什么?

3、闻一多先生学问做得这么好,又为什么要去参加革命呢?其表现如何?

1、“目不窥园、足不下楼、兀兀穷年、沥尽心血”,热情赞美了先生治学“潜心贯注、心会神凝”。

“无暇”“惜”’表现他治学专心致志的程度。

“贪”表现他治学如饥似渴的欲望。“辛苦”“凝结而成”表现其治学成果来之不易。

小结:闻一多先生写书刻苦钻研,专心致志,治学严谨。

2、他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

3、他发现做学问救不了中国,因而亲自参加革命活动。投身于民主运动,敢于为人民讲话,面对凶残的敌人,无所畏惧,视死如归,体现出民主战士的大度,成为中国革命知识分子的楷模。

《最后一次讲演》

作为革命家的闻一多先生具有什么样的精神?

无私无畏、勇于献身的革命斗争精神。

小结

作为革命家的闻一多先生,他投身于民主运动,敢于横眉怒对国民党的枪口,宁可倒下去,也不屈服,表现出了我们中华民族的英雄气概。他不愧为“口的巨人”“行的高标”。

闻一多先生前期和后期思想品格上的主要特点是什么?前后期为什么有这种变化?

闻一多先生前期为了探索救国救民的出路而潜心学术,不畏艰辛,废寝忘食,数十年如一日,终于在学术上取得累累硕果。后期则投身于民主运动,敢于为人民讲话,面对凶残的敌人,无所畏惧,视死如归,体现出民主战士的大度,成为中国革命知识分子的楷模。闻一多先生在前后期走的道路不同,反映了他对社会认识的变化。但作为一名卓越的学者,一名伟大的爱国者,一名言行一致的仁人志士,他却是始终如一的。

拓展延伸

《一句话》

闻一多

有一句话说出就是祸,

有一句话能点得着火。

别看五千年没有说破,

你猜得透火山的缄默?

说不定是突然着了魔,

突然青天里一个霹雳

爆一声:

“咱们的中国!”

这话教我今天怎么说?

你不信铁树开花也可,

那么有一句话你听着:

等火山忍不住了缄默,

不要发抖,伸舌头,顿脚,

等到青天里一个霹雳

爆一声:

“咱们的中国!”

读一读,谈谈对这首诗的感受。

全诗以“一句话”“咱们的中国”为构思中心,反复咏叹,极力渲染,表达了作者强烈的爱国之情,作为诗人的闻一多同样是一名爱国的斗士。

大师笔下的大师

巨人心中的巨人

有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

—臧克家《有的人》

作业

1.抄写生动、优美的词句。

2.试为本文补充一两个闻一多先生的事例。

3.赏析《最后一次讲演》,感受闻一多先生作为卓越学者的精彩言语和作为大勇革命家的斗士风范。

谢

谢

2

说和做——记闻一多先生言行片段

教学目标:

1、积累生字新词,反复诵读,积累语言,培养语感,了解闻一多、臧克家。

2、整体感知,理清思路,概括课文内容。

3、抓住文章记叙的主要事件,把握人物的崇高品格和革命精神。

毛泽东赞扬闻一多:

闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

——《别了,司徒雷登》

导入:

闻一多(1899~1946)——集诗人、学者、民主战士本名家骅“三重人格”于一身的一生。

诗人

新诗集《红烛》(1923)、《死水》(1928)是现代诗坛经典之作。1925年3月在美国留学期间创作组诗《七子之歌》,表达了深挚的爱国之情。

学者

1932年到清华任教后,开始全力专攻古典文学。学术著作有《神话与诗》、《唐诗杂论》、

《楚辞校补》、《古典新义》等。他对《周易》、《诗经》、《庄子》、《楚辞》四大古籍的整理研究(后汇成“新义”),被郭沫若称为:前无古人,后无来者。

民主战士

他一身正气,抗战蓄髯八年。1943年以后,面对国民党统治的日益腐朽,拍案而起,走出书斋,投身到反对独裁、争取民主的革命洪流中去。1946年7月15日,在昆明被国民党特务刺杀身亡。

闻一多先生画像

闻一多先生纪念馆

闻一多先生雕像

清华大学校园内闻一多像

关于作者与作品

现代诗人,山东人1933年出版第一本诗集《烙印》,抗战时有《从军行》《泥淖集》等,以后出版了《泥土的歌》《十年诗集》等。抗战胜利后,写了许多揭露、批判国民党统治的政治讽刺诗。

1948年由于国民党的迫害,逃亡香港。1949年回到解放后的北平。建国后,任全国政协委员等。

臧克家

(1905─2004)

知遇相惜

亦师亦友

1930年,国立青岛大学入学考试成绩发布,一位20多岁的考生数学零分,作文也只写了三句带感慨的新诗:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看成幻光,谁便沉入了无底的苦海。”按说,这位考生铁定无法录取。不过,问题是他碰上了一位慧眼识货的主考官。这位主考官就是文学院院长闻一多先生。闻先生从这三句杂感诗中发现了这位青年身上潜伏的才气,一锤定音破格录取。果不其然,这位青年没有辜负闻先生的期望,很快就发表了一首又一首的新诗,并于1933年出版了轰动一时的诗集《烙印》。

这个青年就是后来享誉诗坛的臧克家。

知亦师亦友

——臧克家和闻一多

“得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。”

——闻一多

需要掌握的字的读音:

衰微

赫然

迭起

锲而不舍

卓越

沥尽心血

潜心贯注

慷慨淋漓

小楷

气冲斗牛

迥乎不同

目不窥园

兀兀 穷年

shuāi

hè

dié

qiè

zhuó

lì

qián

kāngk?ilínlí

k?i

qì

ji?ng

kuī

wù

目不窥园:

诗兴不作:

一反既往:

窥,从小孔或缝隙里偷偷地看。眼睛从不暗中看一看家里的园圃,即专心致志。

“作”,起的意思。诗兴不作,不是不做诗,而是写诗的兴致不起、不发。

既,已经。既往,过去。与过去完全不一样。

词语积累:

衰微:

赫然:

潜心贯注:

慷慨淋漓:

(国家、民族等)衰落,不兴旺。

形容令人惊讶的事物突然呈现的样子。

用心专注而深刻。

形容情绪、语调十分激动,说法十分畅快。

听读课文,讨论交流:

1.文章从哪几个方面来写闻一多先生的说和做的?根据这个思路文章可分为几部分?每部分是怎样过渡的?

2.作者围绕这两方面都写了闻一多先生的哪些主要事迹?从中可以看出闻一多先生是怎样的人?

结构

第一部分(1—7)

第二部分 (8—20)

内容

特征

主要

事迹

目的

两部分之间用了七、八、九三个段落过渡。第七段承接上文小结,第八、九段开启下文。

这样连缀紧密,脉络清楚,过渡自然,把两个方面的情况简明地并列提出,给读者以深刻印象。

第一部分(1-7)记述闻先生作为学者方面的“说”和“做”。

第二部分(8-20)记述闻一多先生作为革命家方面的“说”和“做”。

两个部分:

从学者的方面和革命家的方面来写的

结构

第一部分(1—7)

第二部分 (8—20)

内容

特征

主要

事迹

目的

作为学者的闻一多的说和做

“做”了再“说”,

“做”了不“说”

从唐诗入手,几年辛苦,凝结成《唐诗杂论》的硕果;十年艰辛撰写了《楚词“补校”》;又向“古典新义”迈进,成就《古典新义》。

要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

作为革命家的闻一多的说和做

“说”了就“做”,

既“说”又“做”

起草政治传单,群众大会演说,参加游行示威。

反对独裁,争取民主,献身民主事业。

闻一多先生是一位有严谨刻苦的治学态度、无私无畏的斗争精神、澎湃执著的爱国热情、言行一致的高尚人格。

齐读课文,思考问题。

1、闻一多先生作为学者方面,作者写了先生写三部书的情形。闻一多先生写书苦不苦?你是从哪里看出来的?

2、闻一多先生这么卖力的目的是什么?

3、闻一多先生学问做得这么好,又为什么要去参加革命呢?其表现如何?

1、“目不窥园、足不下楼、兀兀穷年、沥尽心血”,热情赞美了先生治学“潜心贯注、心会神凝”。

“无暇”“惜”’表现他治学专心致志的程度。

“贪”表现他治学如饥似渴的欲望。“辛苦”“凝结而成”表现其治学成果来之不易。

小结:闻一多先生写书刻苦钻研,专心致志,治学严谨。

2、他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

3、他发现做学问救不了中国,因而亲自参加革命活动。投身于民主运动,敢于为人民讲话,面对凶残的敌人,无所畏惧,视死如归,体现出民主战士的大度,成为中国革命知识分子的楷模。

《最后一次讲演》

作为革命家的闻一多先生具有什么样的精神?

无私无畏、勇于献身的革命斗争精神。

小结

作为革命家的闻一多先生,他投身于民主运动,敢于横眉怒对国民党的枪口,宁可倒下去,也不屈服,表现出了我们中华民族的英雄气概。他不愧为“口的巨人”“行的高标”。

闻一多先生前期和后期思想品格上的主要特点是什么?前后期为什么有这种变化?

闻一多先生前期为了探索救国救民的出路而潜心学术,不畏艰辛,废寝忘食,数十年如一日,终于在学术上取得累累硕果。后期则投身于民主运动,敢于为人民讲话,面对凶残的敌人,无所畏惧,视死如归,体现出民主战士的大度,成为中国革命知识分子的楷模。闻一多先生在前后期走的道路不同,反映了他对社会认识的变化。但作为一名卓越的学者,一名伟大的爱国者,一名言行一致的仁人志士,他却是始终如一的。

拓展延伸

《一句话》

闻一多

有一句话说出就是祸,

有一句话能点得着火。

别看五千年没有说破,

你猜得透火山的缄默?

说不定是突然着了魔,

突然青天里一个霹雳

爆一声:

“咱们的中国!”

这话教我今天怎么说?

你不信铁树开花也可,

那么有一句话你听着:

等火山忍不住了缄默,

不要发抖,伸舌头,顿脚,

等到青天里一个霹雳

爆一声:

“咱们的中国!”

读一读,谈谈对这首诗的感受。

全诗以“一句话”“咱们的中国”为构思中心,反复咏叹,极力渲染,表达了作者强烈的爱国之情,作为诗人的闻一多同样是一名爱国的斗士。

大师笔下的大师

巨人心中的巨人

有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

—臧克家《有的人》

作业

1.抄写生动、优美的词句。

2.试为本文补充一两个闻一多先生的事例。

3.赏析《最后一次讲演》,感受闻一多先生作为卓越学者的精彩言语和作为大勇革命家的斗士风范。

谢

谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读