部编版语文七年级下册第三单元课外古诗词诵读复习课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级下册第三单元课外古诗词诵读复习课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-31 16:21:51 | ||

图片预览

文档简介

复习

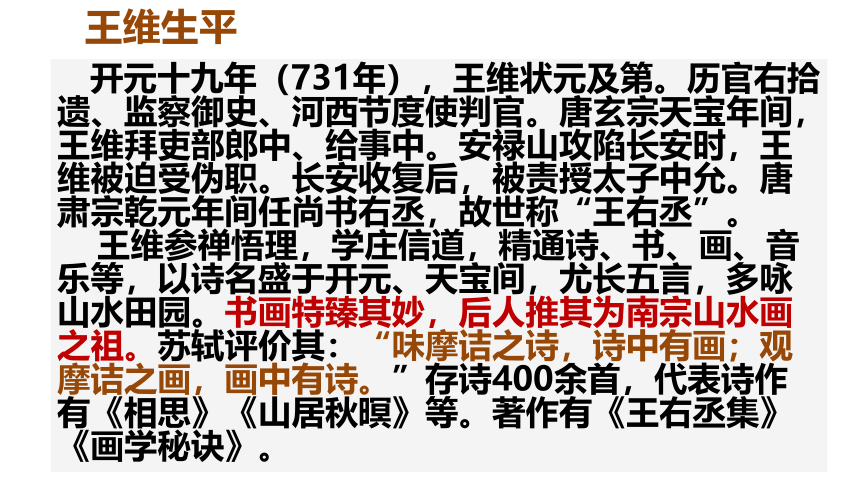

王维生平

开元十九年(731年),王维状元及第。历官右拾遗、监察御史、河西节度使判官。唐玄宗天宝年间,王维拜吏部郎中、给事中。安禄山攻陷长安时,王维被迫受伪职。长安收复后,被责授太子中允。唐肃宗乾元年间任尚书右丞,故世称“王右丞”。

王维参禅悟理,学庄信道,精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,尤长五言,多咏山水田园。书画特臻其妙,后人推其为南宗山水画之祖。苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”存诗400余首,代表诗作有《相思》《山居秋暝》等。著作有《王右丞集》《画学秘诀》。

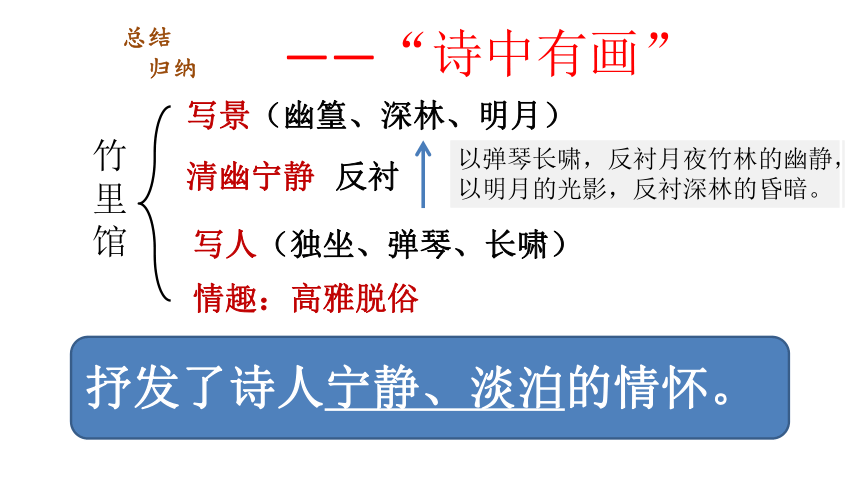

总结

归纳

竹里馆

写景(幽篁、深林、明月)

写人(独坐、弹琴、长啸)

情趣:高雅脱俗

清幽宁静

反衬

以弹琴长啸,反衬月夜竹林的幽静,以明月的光影,反衬深林的昏暗。

——“诗中有画”

抒发了诗人宁静、淡泊的情怀。

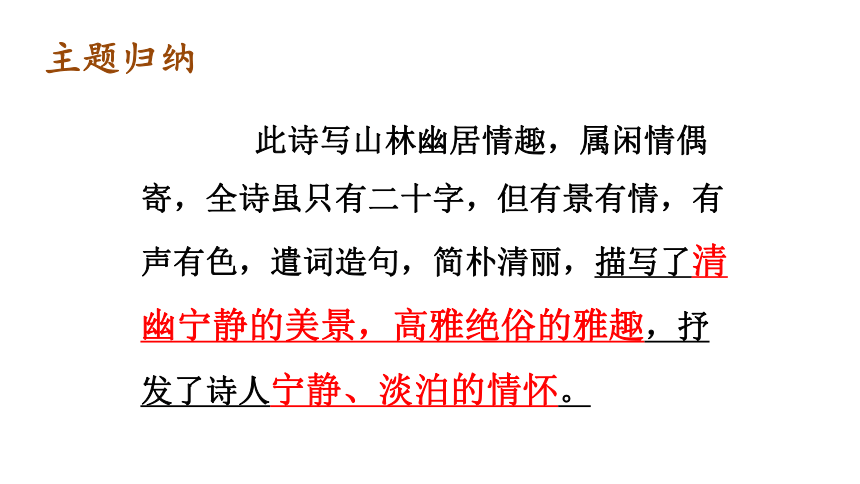

主题归纳

此诗写山林幽居情趣,属闲情偶寄,全诗虽只有二十字,但有景有情,有声有色,遣词造句,简朴清丽,描写了清幽宁静的美景,高雅绝俗的雅趣,抒发了诗人宁静、淡泊的情怀。

重点、难点

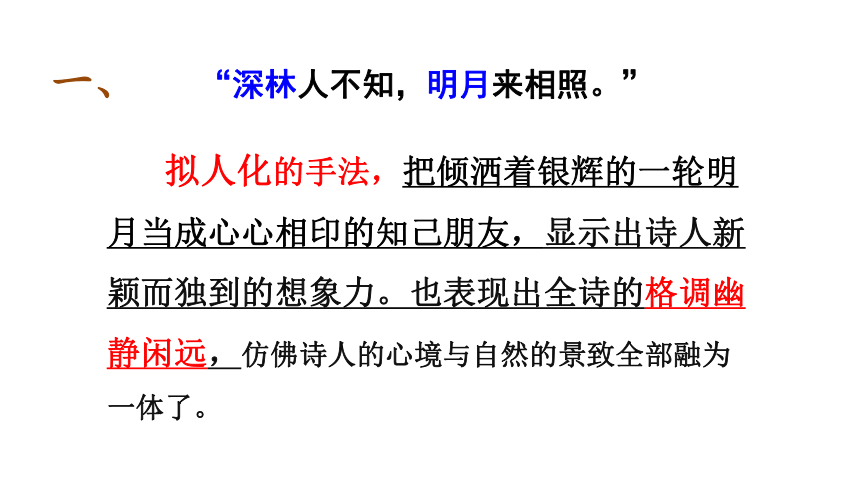

“深林人不知,明月来相照。”

拟人化的手法,把倾洒着银辉的一轮明月当成心心相印的知己朋友,显示出诗人新颖而独到的想象力。也表现出全诗的格调幽静闲远,仿佛诗人的心境与自然的景致全部融为一体了。

一、

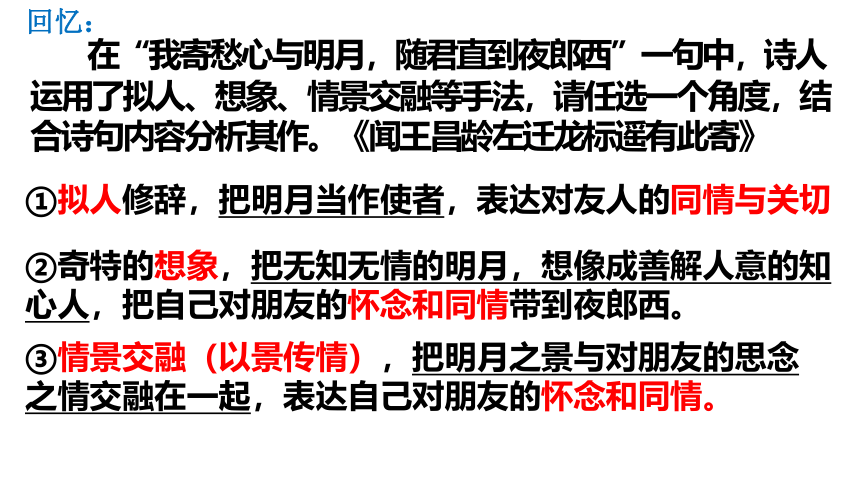

在“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”一句中,诗人运用了拟人、想象、情景交融等手法,请任选一个角度,结合诗句内容分析其作。《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

②奇特的想象,把无知无情的明月,想像成善解人意的知

心人,把自己对朋友的怀念和同情带到夜郎西。

①拟人修辞,把明月当作使者,表达对友人的同情与关切

③情景交融(以景传情),把明月之景与对朋友的思念

之情交融在一起,表达自己对朋友的怀念和同情。

回忆:

二、

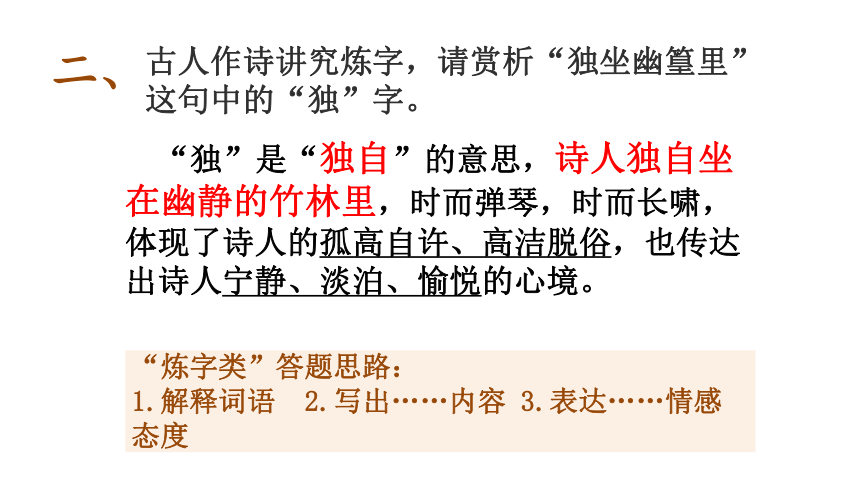

古人作诗讲究炼字,请赏析“独坐幽篁里”这句中的“独”字。

“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,体现了诗人的孤高自许、高洁脱俗,也传达出诗人宁静、淡泊、愉悦的心境。

“炼字类”答题思路:

1.解释词语 2.写出……内容 3.表达……情感态度

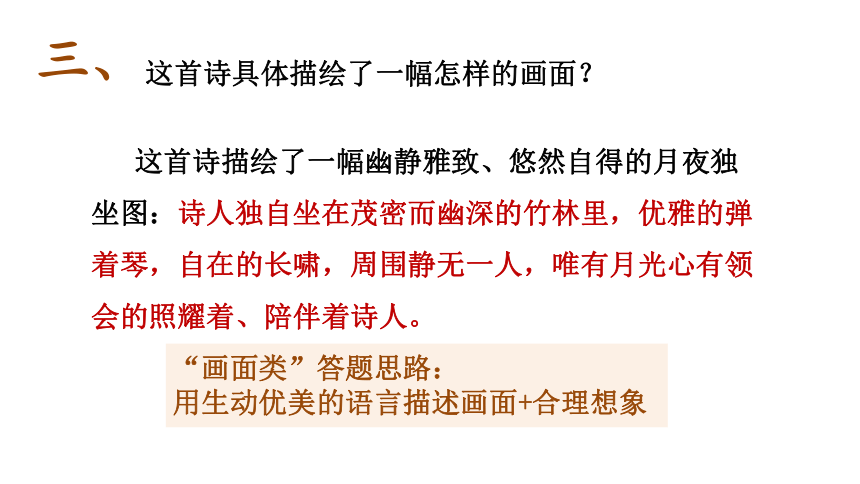

这首诗具体描绘了一幅怎样的画面?

这首诗描绘了一幅幽静雅致、悠然自得的月夜独坐图:诗人独自坐在茂密而幽深的竹林里,优雅的弹着琴,自在的长啸,周围静无一人,唯有月光心有领会的照耀着、陪伴着诗人。

“画面类”答题思路:

用生动优美的语言描述画面+合理想象

三、

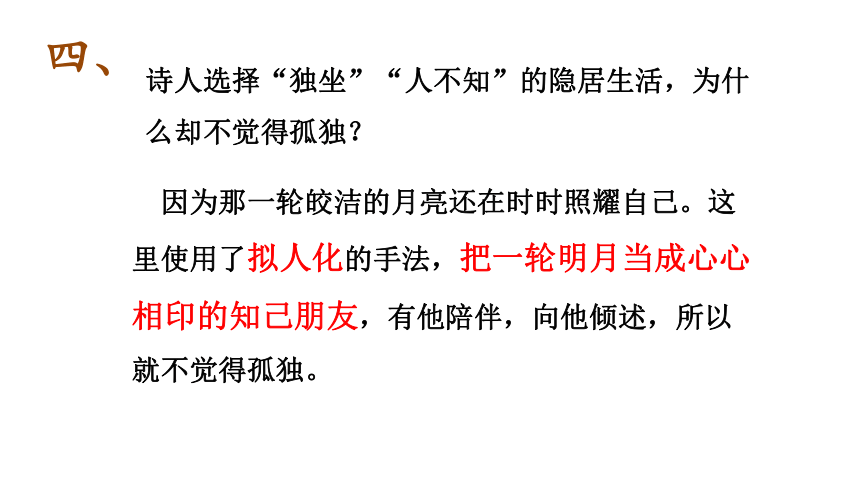

诗人选择“独坐”“人不知”的隐居生活,为什么却不觉得孤独?

因为那一轮皎洁的月亮还在时时照耀自己。这里使用了拟人化的手法,把一轮明月当成心心相印的知己朋友,有他陪伴,向他倾述,所以就不觉得孤独。

四、

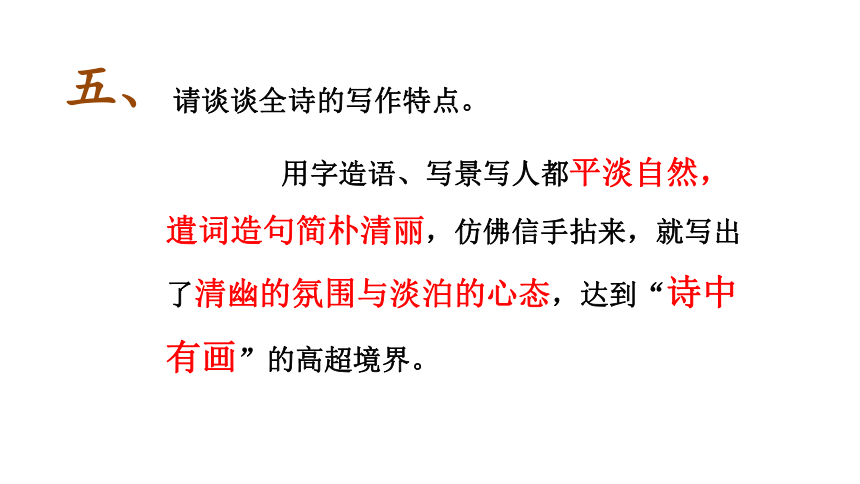

请谈谈全诗的写作特点。

用字造语、写景写人都平淡自然,遣词造句简朴清丽,仿佛信手拈来,就写出了清幽的氛围与淡泊的心态,达到“诗中有画”的高超境界。

五、

请谈谈这首诗“以声写静,以动衬静”的写作特点。

1.诗人在写月夜幽静的同时,又写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托出静境,这是“以声写静”。

2.以动态的景物“弹琴”“长啸”来渲染、反衬静态的景象,烘托出一种更宁静的环境,这是“以动衬静”。

六、

春夜洛城闻笛

复习

春夜洛城闻笛

前两句:描写笛声随春风而传遍洛阳城。

后两句:写因闻笛而思乡。

抒发了作者客居洛阳夜深人静之时被笛声引起的思乡之情。

闻

全诗扣紧一个“闻”字,两句描写笛声随春风而传遍洛阳城,后两句写因闻笛而思乡。抒发了作者客居洛阳夜深人静之时被笛声引起的思乡之情。

主旨

忆:《峨眉山月歌》

重点、难点

一、

炼字:谁家玉笛暗飞声,

“暗”字,隐隐约约,断断续续的意思,照应了“谁家”,曲声随着春风飘扬,传遍洛城的每一个角落,更体现出作者感触之深,乡思之切。

二、

散入春风满洛城。

写作手法:想象,也是夸张。

★“散”是散布、遍布,笛声“散入春风”,随着春风传到各处,无东无西,无南无北,即为“满洛城” ;(这自然是有心人的主观感觉的极度夸张。)

★“满”字,遍布的意思,从“散”字引绎而出,与“散”字二者密合无间,作者主观感觉的夸张,写出其城之静,体现出作者感触之深,思乡之切。

前人评价“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”,认为其中 “折柳”是全诗关键,为什么?

“柳”谐音“留”,古人有折柳送别的习俗,“折柳”的寓意是“惜别怀远”;本诗“折柳”又指汉乐府《折柳曲》,诗人是从听到“折柳”的笛声引起的思乡之情,而诗歌的主旨正是思乡之情,。可见,“折柳”是全诗的关键。

三、

四、

末句反问,诗人由己及人,想到此时许多闻听笛声的游子,又有谁能不被唤起浓浓的思乡情!强化诗歌所抒之情。

古诗意象拓展——柳

1.柳条折尽花飞尽,借问行人归不归。

——隋杂曲歌辞《送别诗》

2.春风知别苦,不遣柳条青。

——李白《劳劳亭歌》

3.昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。

——《诗经》

4.长安陌上无穷树,惟有垂杨管别离。

——刘禹锡《杨柳枝词》

5.杨柳枝,芳菲节,可恨年年赠离别。一叶随风忽报秋,纵使君来岂堪折。

—— 【唐】韩翃的《章台柳·寄柳氏》

(hóng)

复习

逢入京使

岑参

望

逢

实景

泪

报

实情

思念家乡(亲情)

开阔豪迈(豪情)

边塞诗

岑参(715-770),唐代诗人。南阳人。出身于官僚家庭,但父亲早逝,家道衰落。他自幼从兄受书,遍读经史。三十岁举进士,授兵曹参军。后两度出塞,安史之乱后回朝,由杜甫等推荐任右补阙,后官至嘉州刺史,世称“岑嘉州”。罢官后,客死成都旅舍。岑参与高适并称“高岑”,同为盛唐边塞诗派的代表。其诗题材广泛,除一般感叹身世、赠答朋友的诗外,出塞以前曾写了不少山水诗,诗风颇似谢朓、何逊,但有意境新奇的特色。有《岑嘉州集》。

创作背景

此诗作于公元749年(天宝八载)诗人赴安西(今新疆维吾尔自治区库车县)上任途中。这是岑参第一次远赴西域,充安西节度使高仙芝幕府书记。此时诗人34岁,前半生功名不如意,无奈之下,出塞任职。他告别了在长安的妻子,跃马踏上漫漫征途,西出阳关,奔赴安西。(“功名只向马上取”的雄心)

这首诗是写诗人在西行途中,偶遇前往长安的东行使者, 起了诗人无限的思乡情绪,也表达了诗人欲建功立业而开阔豪迈、乐观放达的胸襟。

主旨探究

整首诗集中抒写了报国与亲情难以两全,以及思念

亲人又不愿让亲人挂念的复杂情感,思乡之情与渴

望功名之情,一亲情一豪情,交织相融,真挚自然,

感人至深。

重点、难点

“故园东望路漫漫”

写的是眼前的实际感受。诗人已经离开“故园”多日,正行进在去往西域的途中,回望东边的家乡长安城当然是漫漫长路,思念之情不免袭上心头,乡愁难收。( “故园”,指的是在长安的家。“东望”是点明长安的位置。 )

一

“双袖龙钟泪不干”

这句运用了夸张的修辞手法表现思念亲人之情,也为下文写捎书回家“报平安”做了铺垫。

二

“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”

“逢”字点出了题目,完全是马上相逢行者匆匆的口气,写得十分传神。

“凭君传语报平安” 一句,在简净之中寄寓着诗人的一片深情:他一方面有对帝京、故园相思眷恋的柔情,一方面也表现了诗人渴望建功立业的豪迈胸襟,柔情与豪情交织相融,感人至深。

三

复习

他与柳宗元同为唐代古文运动的倡导者,主张学习先秦两汉的散文语言,破骈为散。明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。

“文起八代之衰”,这句话是苏轼对韩愈的赞

誉,赞扬他发起古文运动,重振文风的勋迹。

“八代”指的是东汉、魏、晋、宋、齐、梁、

陈、隋,这几个朝代正是骈文由形成到鼎盛的

时代。

唐代中叶,韩愈、柳宗元发起了声势浩大的古

文运动,主张用散句单行的形式写作散文;强

调文以载道,文道合一,以道为主。

这是一首写暮春景物的七绝。此诗运用拟人的修辞手法,通过想象描写出花草树木于暮春时节,各逞姿色,争芳斗艳,欲将春天留住的情景。表达了诗人惜春惜时的思想感情,同时也蕴含应抓住时机,乘时而进,创造美好未来之意。

重点、难点

诗的前两句运用了怎样的手法,表达了诗人怎样的情感?哪些字用得好?请赏析。

草木知春不久归,

百般红紫斗芳菲。

◆拟人手法,将花草树木拟人化,写出花草树木知道春天即将归去,都想留住它,纷纷争奇斗艳,表达了诗人珍惜春天和时光的美好情怀。

◆“斗”有竞争,比赛之意。生动地写出了晚春时节花草树木竞相开放,争奇斗艳的美景,表达出诗人的爱春,惜春之情

一

杨花榆荚无才思,

惟解漫天作雪飞

有姿色的花草树木争芳斗艳,没有姿色的杨花榆荚又怎样了呢?诗人借“杨花榆荚”表达了什么样的愿望?

“无才思”“惟解”

拟人,赋予了“杨花榆荚”以鲜活的生命力,积极向上的思想激情,进而更好地表达了诗人珍惜春天、珍惜时光的美好愿望。

启示:人们应抓住时机,乘时而进,创造美好未来之意。

表面揶揄,实则赞扬

二

前四首古诗的易错字

琴

岑

园

故

袖

双

王维生平

开元十九年(731年),王维状元及第。历官右拾遗、监察御史、河西节度使判官。唐玄宗天宝年间,王维拜吏部郎中、给事中。安禄山攻陷长安时,王维被迫受伪职。长安收复后,被责授太子中允。唐肃宗乾元年间任尚书右丞,故世称“王右丞”。

王维参禅悟理,学庄信道,精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,尤长五言,多咏山水田园。书画特臻其妙,后人推其为南宗山水画之祖。苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”存诗400余首,代表诗作有《相思》《山居秋暝》等。著作有《王右丞集》《画学秘诀》。

总结

归纳

竹里馆

写景(幽篁、深林、明月)

写人(独坐、弹琴、长啸)

情趣:高雅脱俗

清幽宁静

反衬

以弹琴长啸,反衬月夜竹林的幽静,以明月的光影,反衬深林的昏暗。

——“诗中有画”

抒发了诗人宁静、淡泊的情怀。

主题归纳

此诗写山林幽居情趣,属闲情偶寄,全诗虽只有二十字,但有景有情,有声有色,遣词造句,简朴清丽,描写了清幽宁静的美景,高雅绝俗的雅趣,抒发了诗人宁静、淡泊的情怀。

重点、难点

“深林人不知,明月来相照。”

拟人化的手法,把倾洒着银辉的一轮明月当成心心相印的知己朋友,显示出诗人新颖而独到的想象力。也表现出全诗的格调幽静闲远,仿佛诗人的心境与自然的景致全部融为一体了。

一、

在“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”一句中,诗人运用了拟人、想象、情景交融等手法,请任选一个角度,结合诗句内容分析其作。《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

②奇特的想象,把无知无情的明月,想像成善解人意的知

心人,把自己对朋友的怀念和同情带到夜郎西。

①拟人修辞,把明月当作使者,表达对友人的同情与关切

③情景交融(以景传情),把明月之景与对朋友的思念

之情交融在一起,表达自己对朋友的怀念和同情。

回忆:

二、

古人作诗讲究炼字,请赏析“独坐幽篁里”这句中的“独”字。

“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,体现了诗人的孤高自许、高洁脱俗,也传达出诗人宁静、淡泊、愉悦的心境。

“炼字类”答题思路:

1.解释词语 2.写出……内容 3.表达……情感态度

这首诗具体描绘了一幅怎样的画面?

这首诗描绘了一幅幽静雅致、悠然自得的月夜独坐图:诗人独自坐在茂密而幽深的竹林里,优雅的弹着琴,自在的长啸,周围静无一人,唯有月光心有领会的照耀着、陪伴着诗人。

“画面类”答题思路:

用生动优美的语言描述画面+合理想象

三、

诗人选择“独坐”“人不知”的隐居生活,为什么却不觉得孤独?

因为那一轮皎洁的月亮还在时时照耀自己。这里使用了拟人化的手法,把一轮明月当成心心相印的知己朋友,有他陪伴,向他倾述,所以就不觉得孤独。

四、

请谈谈全诗的写作特点。

用字造语、写景写人都平淡自然,遣词造句简朴清丽,仿佛信手拈来,就写出了清幽的氛围与淡泊的心态,达到“诗中有画”的高超境界。

五、

请谈谈这首诗“以声写静,以动衬静”的写作特点。

1.诗人在写月夜幽静的同时,又写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托出静境,这是“以声写静”。

2.以动态的景物“弹琴”“长啸”来渲染、反衬静态的景象,烘托出一种更宁静的环境,这是“以动衬静”。

六、

春夜洛城闻笛

复习

春夜洛城闻笛

前两句:描写笛声随春风而传遍洛阳城。

后两句:写因闻笛而思乡。

抒发了作者客居洛阳夜深人静之时被笛声引起的思乡之情。

闻

全诗扣紧一个“闻”字,两句描写笛声随春风而传遍洛阳城,后两句写因闻笛而思乡。抒发了作者客居洛阳夜深人静之时被笛声引起的思乡之情。

主旨

忆:《峨眉山月歌》

重点、难点

一、

炼字:谁家玉笛暗飞声,

“暗”字,隐隐约约,断断续续的意思,照应了“谁家”,曲声随着春风飘扬,传遍洛城的每一个角落,更体现出作者感触之深,乡思之切。

二、

散入春风满洛城。

写作手法:想象,也是夸张。

★“散”是散布、遍布,笛声“散入春风”,随着春风传到各处,无东无西,无南无北,即为“满洛城” ;(这自然是有心人的主观感觉的极度夸张。)

★“满”字,遍布的意思,从“散”字引绎而出,与“散”字二者密合无间,作者主观感觉的夸张,写出其城之静,体现出作者感触之深,思乡之切。

前人评价“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”,认为其中 “折柳”是全诗关键,为什么?

“柳”谐音“留”,古人有折柳送别的习俗,“折柳”的寓意是“惜别怀远”;本诗“折柳”又指汉乐府《折柳曲》,诗人是从听到“折柳”的笛声引起的思乡之情,而诗歌的主旨正是思乡之情,。可见,“折柳”是全诗的关键。

三、

四、

末句反问,诗人由己及人,想到此时许多闻听笛声的游子,又有谁能不被唤起浓浓的思乡情!强化诗歌所抒之情。

古诗意象拓展——柳

1.柳条折尽花飞尽,借问行人归不归。

——隋杂曲歌辞《送别诗》

2.春风知别苦,不遣柳条青。

——李白《劳劳亭歌》

3.昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。

——《诗经》

4.长安陌上无穷树,惟有垂杨管别离。

——刘禹锡《杨柳枝词》

5.杨柳枝,芳菲节,可恨年年赠离别。一叶随风忽报秋,纵使君来岂堪折。

—— 【唐】韩翃的《章台柳·寄柳氏》

(hóng)

复习

逢入京使

岑参

望

逢

实景

泪

报

实情

思念家乡(亲情)

开阔豪迈(豪情)

边塞诗

岑参(715-770),唐代诗人。南阳人。出身于官僚家庭,但父亲早逝,家道衰落。他自幼从兄受书,遍读经史。三十岁举进士,授兵曹参军。后两度出塞,安史之乱后回朝,由杜甫等推荐任右补阙,后官至嘉州刺史,世称“岑嘉州”。罢官后,客死成都旅舍。岑参与高适并称“高岑”,同为盛唐边塞诗派的代表。其诗题材广泛,除一般感叹身世、赠答朋友的诗外,出塞以前曾写了不少山水诗,诗风颇似谢朓、何逊,但有意境新奇的特色。有《岑嘉州集》。

创作背景

此诗作于公元749年(天宝八载)诗人赴安西(今新疆维吾尔自治区库车县)上任途中。这是岑参第一次远赴西域,充安西节度使高仙芝幕府书记。此时诗人34岁,前半生功名不如意,无奈之下,出塞任职。他告别了在长安的妻子,跃马踏上漫漫征途,西出阳关,奔赴安西。(“功名只向马上取”的雄心)

这首诗是写诗人在西行途中,偶遇前往长安的东行使者, 起了诗人无限的思乡情绪,也表达了诗人欲建功立业而开阔豪迈、乐观放达的胸襟。

主旨探究

整首诗集中抒写了报国与亲情难以两全,以及思念

亲人又不愿让亲人挂念的复杂情感,思乡之情与渴

望功名之情,一亲情一豪情,交织相融,真挚自然,

感人至深。

重点、难点

“故园东望路漫漫”

写的是眼前的实际感受。诗人已经离开“故园”多日,正行进在去往西域的途中,回望东边的家乡长安城当然是漫漫长路,思念之情不免袭上心头,乡愁难收。( “故园”,指的是在长安的家。“东望”是点明长安的位置。 )

一

“双袖龙钟泪不干”

这句运用了夸张的修辞手法表现思念亲人之情,也为下文写捎书回家“报平安”做了铺垫。

二

“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”

“逢”字点出了题目,完全是马上相逢行者匆匆的口气,写得十分传神。

“凭君传语报平安” 一句,在简净之中寄寓着诗人的一片深情:他一方面有对帝京、故园相思眷恋的柔情,一方面也表现了诗人渴望建功立业的豪迈胸襟,柔情与豪情交织相融,感人至深。

三

复习

他与柳宗元同为唐代古文运动的倡导者,主张学习先秦两汉的散文语言,破骈为散。明人推他为唐宋八大家之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。

“文起八代之衰”,这句话是苏轼对韩愈的赞

誉,赞扬他发起古文运动,重振文风的勋迹。

“八代”指的是东汉、魏、晋、宋、齐、梁、

陈、隋,这几个朝代正是骈文由形成到鼎盛的

时代。

唐代中叶,韩愈、柳宗元发起了声势浩大的古

文运动,主张用散句单行的形式写作散文;强

调文以载道,文道合一,以道为主。

这是一首写暮春景物的七绝。此诗运用拟人的修辞手法,通过想象描写出花草树木于暮春时节,各逞姿色,争芳斗艳,欲将春天留住的情景。表达了诗人惜春惜时的思想感情,同时也蕴含应抓住时机,乘时而进,创造美好未来之意。

重点、难点

诗的前两句运用了怎样的手法,表达了诗人怎样的情感?哪些字用得好?请赏析。

草木知春不久归,

百般红紫斗芳菲。

◆拟人手法,将花草树木拟人化,写出花草树木知道春天即将归去,都想留住它,纷纷争奇斗艳,表达了诗人珍惜春天和时光的美好情怀。

◆“斗”有竞争,比赛之意。生动地写出了晚春时节花草树木竞相开放,争奇斗艳的美景,表达出诗人的爱春,惜春之情

一

杨花榆荚无才思,

惟解漫天作雪飞

有姿色的花草树木争芳斗艳,没有姿色的杨花榆荚又怎样了呢?诗人借“杨花榆荚”表达了什么样的愿望?

“无才思”“惟解”

拟人,赋予了“杨花榆荚”以鲜活的生命力,积极向上的思想激情,进而更好地表达了诗人珍惜春天、珍惜时光的美好愿望。

启示:人们应抓住时机,乘时而进,创造美好未来之意。

表面揶揄,实则赞扬

二

前四首古诗的易错字

琴

岑

园

故

袖

双

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读