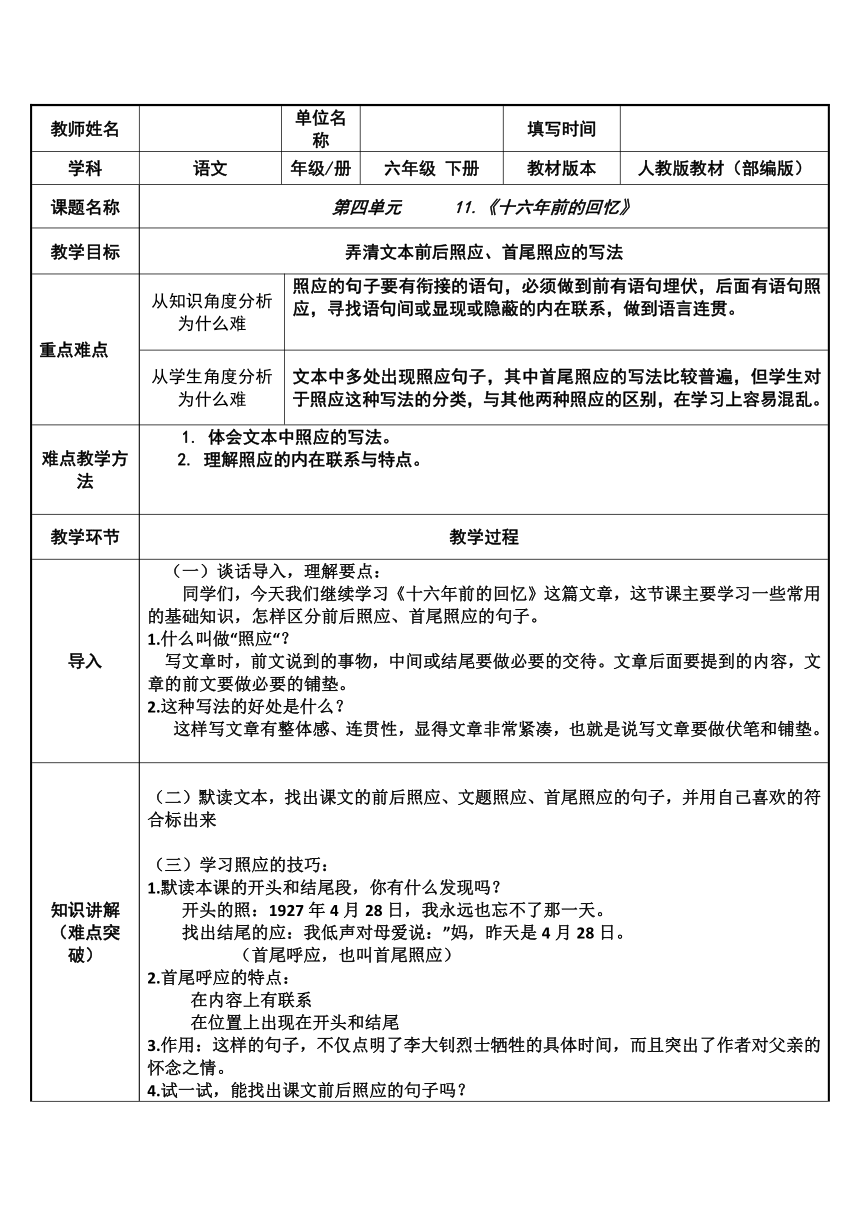

11十六年前的回忆 教案

图片预览

文档简介

教师姓名

单位名称

填写时间

学科

语文

年级/册

六年级

下册

教材版本

人教版教材(部编版)

课题名称

第四单元

11.《十六年前的回忆》

教学目标

弄清文本前后照应、首尾照应的写法

重点难点

从知识角度分析为什么难

照应的句子要有衔接的语句,必须做到前有语句埋伏,后面有语句照应,寻找语句间或显现或隐蔽的内在联系,做到语言连贯。

从学生角度分析为什么难

文本中多处出现照应句子,其中首尾照应的写法比较普遍,但学生对于照应这种写法的分类,与其他两种照应的区别,在学习上容易混乱。

难点教学方法

体会文本中照应的写法。

2.

理解照应的内在联系与特点。

教学环节

教学过程

导入

(一)谈话导入,理解要点:

同学们,今天我们继续学习《十六年前的回忆》这篇文章,这节课主要学习一些常用的基础知识,怎样区分前后照应、首尾照应的句子。

1.什么叫做“照应“?

写文章时,前文说到的事物,中间或结尾要做必要的交待。文章后面要提到的内容,文章的前文要做必要的铺垫。

2.这种写法的好处是什么?

这样写文章有整体感、连贯性,显得文章非常紧凑,也就是说写文章要做伏笔和铺垫。

知识讲解

(难点突破)

(二)默读文本,找出课文的前后照应、文题照应、首尾照应的句子,并用自己喜欢的符合标出来

(三)学习照应的技巧:

1.默读本课的开头和结尾段,你有什么发现吗?

开头的照:1927年4月28日,我永远也忘不了那一天。

找出结尾的应:我低声对母爱说:”妈,昨天是4月28日。

(首尾呼应,也叫首尾照应)

2.首尾呼应的特点:

在内容上有联系

在位置上出现在开头和结尾

3.作用:这样的句子,不仅点明了李大钊烈士牺牲的具体时间,而且突出了作者对父亲的怀念之情。

4.试一试,能找出课文前后照应的句子吗?

(1)工友阎振三一早上街买东西,知道夜里还不见回来。

在军警中间,我发现了前几天被捕的工友阎振三。

作用:这个句子交代事情的来龙去脉,也说明李大钊的爱国精神教育了工友,他宁可遭受折磨,也不泄露党的机密。

(2)有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去。

后来听母亲说,军阀张作霖要派人来检查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。

(这两组句子都是结果在前,原因在后,属于前后照应的句子)

(3)前后照应的句子,使人读了会对事情的来龙去脉了解的更加清楚,影响力和感受力也会更深刻。

这种写法特点:课文中内容有联系的句子

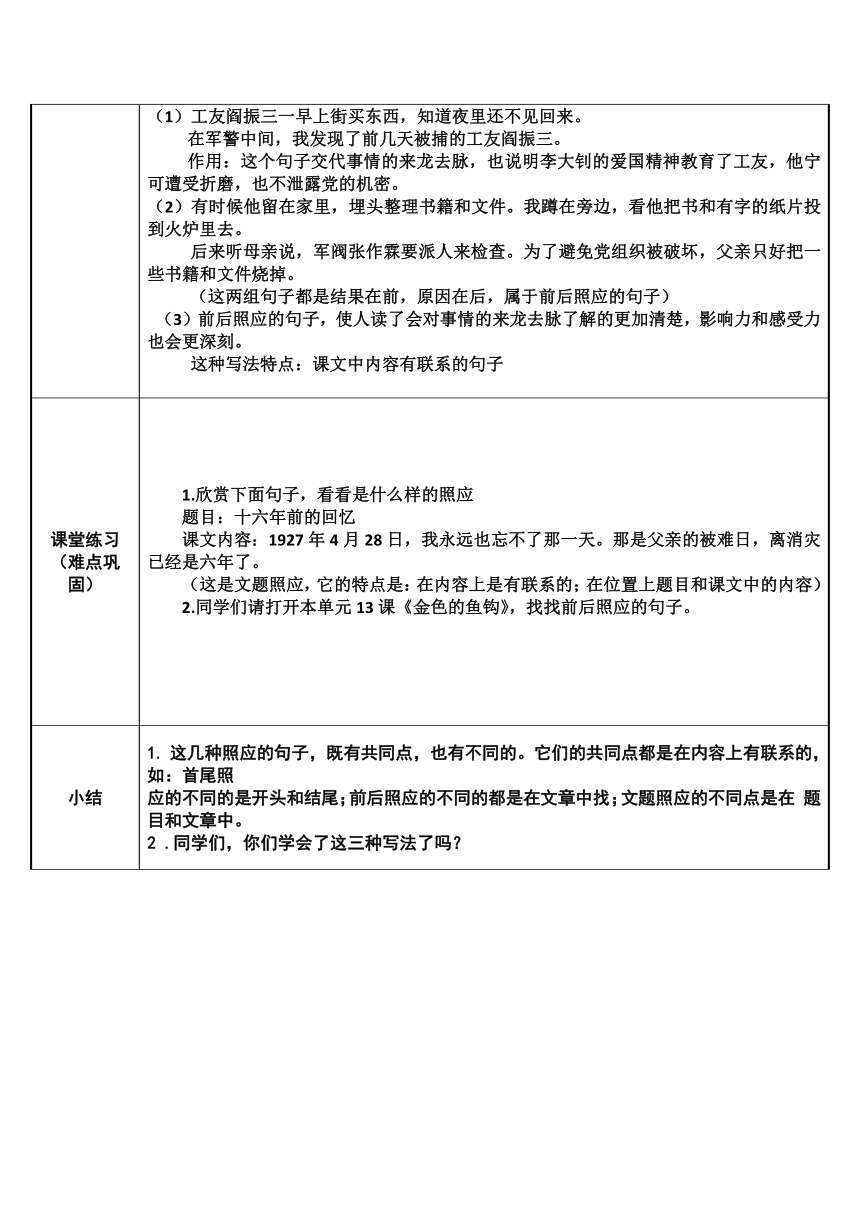

课堂练习

(难点巩固)

1.欣赏下面句子,看看是什么样的照应

题目:十六年前的回忆

课文内容:1927年4月28日,我永远也忘不了那一天。那是父亲的被难日,离消灾已经是六年了。

(这是文题照应,它的特点是:在内容上是有联系的;在位置上题目和课文中的内容)

2.同学们请打开本单元13课《金色的鱼钩》,找找前后照应的句子。

小结

这几种照应的句子,既有共同点,也有不同的。它们的共同点都是在内容上有联系的,如:首尾照

应的不同的是开头和结尾;前后照应的不同的都是在文章中找;文题照应的不同点是在

题目和文章中。

2

.同学们,你们学会了这三种写法了吗?

教师姓名

××

单位名称

××

填写时间

×年×月×日

学科

语文

年级/册

五年级(上)

教材版本

人教版

课题名称

第七单元

21《长相思》

难点名称

在移情想象中建构“故园”的丰富意象,体味“故园”的文化意蕴。

难点分析

从知识角度分析为什么难

体味“故园”的文化意蕴,要通过理解诗句,展开想象,将凝固的语言转化为可感的画面,具有一定的难度。

从学生角度分析为什么难

这首词中,词人的内心矛盾和冲突学生较难感受,因为这高于五年级学生的情感经验和生活经验。

难点教学方法

1.通过情境诵读和想象,感悟诗人天涯行役的相思之苦和相思之深。?

2.通过讨论及问题探究,体验诗人身在征途、心系故园的矛盾心情。

教学环节

教学过程

导入

1.如果用一个词表达你读完这首词的感受,你想到了哪个词?

(艰难、悲壮、思乡、危险、豪迈、思念)

2.指名学生朗读(读出自己体会)

知识讲解

(难点突破)

3.理解诗句。

(1)从哪一句词中读出了这种感受?

“山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。”

①作者此时身处何地?

②想象:这边是故园,那边是榆关,中间隔着“山一程,水一程”,你想到了哪个词?

(跋山涉水)故园的人思念亲人,榆关的人走过了怎样的山,怎样的水?

将士们走过“山一程,水一程”,越走越远,思念越走越长。

身在故园的人“遥望这山一程,水一程”,牵挂前方的亲人。

③由晚上的“千帐灯”想到了什么?

故园人的牵挂,榆关人的思念

跋山涉水的艰难

身向榆关的豪迈,壮观。

(2)“风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。”

①“更”在古代分为五更,每更大约2小时,风一更,雪一更,更更交替,体会边关环境的恶劣。

②借助注释理解“聒碎”,

体会“聒碎乡心梦不成”实为“聒碎乡心梦难成”,就是因为那份思念。

③体会作者用词的精妙。

上阕“一程一程”、下阕“一更一更”对仗应和,“一”虽为数字之首,却有连绵不绝之意,实为“一程一程又一程”,“

一更一更又一更”。

④“故园无此声”

想象:身在征途的将士们此时会想些什么?故园的亲人又会想些什么?难道故园真的无此声吗?故园的人看到风雪也会想念远在塞外的亲人。将士们思念故园的宁静,山水分隔的只是距离,但却隔不开牵挂思念的心。

⑤指导朗读:读出风雪的肆虐、读出将士难以入睡、读出对家人的思念。

“山一程,水一程”隔不断思念的心,“风一更,雪一更”吹不散思乡的情。难怪作者长相思。齐读。

那就让这风雪带去故园的人对将士们的牵挂和思念吧。此时,身在榆关外的将士们,他们也让这风这雪带去自己对故园人的思念和怀念。

⑥如果将这首词定格成一幅幅画面,当你的耳畔响起这样的声音,你的眼前会出现哪些画面让你印象深刻。

配乐朗读

课堂练习

(难点巩固)

4.提到“思乡”,在古诗词中,表达对家乡思念的诗句也有很多,有一些特定的“景”或者“物”都可以和思乡联系起来,比如:

(指名回答)

举头望明月,

低头思故乡。

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

露从今夜白,月是故乡明。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?

这么多古诗词当中,有明月寓相思,有书信寓相思,还有佳节寓相思。在纳兰性德这首《长相思》当中,他的相思又寓托在哪里呢?

纳兰性德,他生在关内,长在关内,在这个初春的季节,他去塞外,冰雪未消,一切在他的眼中都是那么的荒凉,寂寞。难怪他会思念。寒冷的帐外,帐内的点点灯光应该是最温暖的,这一暖一寒,更让纳兰性德和无数将士们心里想着故园。带着这份思念,带着这份想念,一起走进《长相思》。

在纳兰性德的笔下,他将思乡之情寓于风雪之中,将这份不得不离,不得不别的牵挂写在这首长相思中。

配乐朗读。

小结

当一个人的身和他的内心相统一的时候,我们叫做“身心合一”,而此时的纳兰性德,一生跟康熙皇帝出巡无数次,他早已厌倦了这样的征途,所以这种离别是不得不忍的离别,这种跋山涉水是不得不进行了山一程,水一程,这种听风沐雪也是他不得不的。那当他的身和心分开的时候,此时,纳兰性德的身在哪里?心在哪里?(身在征途、心系故园)

全班配乐朗读。

单位名称

填写时间

学科

语文

年级/册

六年级

下册

教材版本

人教版教材(部编版)

课题名称

第四单元

11.《十六年前的回忆》

教学目标

弄清文本前后照应、首尾照应的写法

重点难点

从知识角度分析为什么难

照应的句子要有衔接的语句,必须做到前有语句埋伏,后面有语句照应,寻找语句间或显现或隐蔽的内在联系,做到语言连贯。

从学生角度分析为什么难

文本中多处出现照应句子,其中首尾照应的写法比较普遍,但学生对于照应这种写法的分类,与其他两种照应的区别,在学习上容易混乱。

难点教学方法

体会文本中照应的写法。

2.

理解照应的内在联系与特点。

教学环节

教学过程

导入

(一)谈话导入,理解要点:

同学们,今天我们继续学习《十六年前的回忆》这篇文章,这节课主要学习一些常用的基础知识,怎样区分前后照应、首尾照应的句子。

1.什么叫做“照应“?

写文章时,前文说到的事物,中间或结尾要做必要的交待。文章后面要提到的内容,文章的前文要做必要的铺垫。

2.这种写法的好处是什么?

这样写文章有整体感、连贯性,显得文章非常紧凑,也就是说写文章要做伏笔和铺垫。

知识讲解

(难点突破)

(二)默读文本,找出课文的前后照应、文题照应、首尾照应的句子,并用自己喜欢的符合标出来

(三)学习照应的技巧:

1.默读本课的开头和结尾段,你有什么发现吗?

开头的照:1927年4月28日,我永远也忘不了那一天。

找出结尾的应:我低声对母爱说:”妈,昨天是4月28日。

(首尾呼应,也叫首尾照应)

2.首尾呼应的特点:

在内容上有联系

在位置上出现在开头和结尾

3.作用:这样的句子,不仅点明了李大钊烈士牺牲的具体时间,而且突出了作者对父亲的怀念之情。

4.试一试,能找出课文前后照应的句子吗?

(1)工友阎振三一早上街买东西,知道夜里还不见回来。

在军警中间,我发现了前几天被捕的工友阎振三。

作用:这个句子交代事情的来龙去脉,也说明李大钊的爱国精神教育了工友,他宁可遭受折磨,也不泄露党的机密。

(2)有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去。

后来听母亲说,军阀张作霖要派人来检查。为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。

(这两组句子都是结果在前,原因在后,属于前后照应的句子)

(3)前后照应的句子,使人读了会对事情的来龙去脉了解的更加清楚,影响力和感受力也会更深刻。

这种写法特点:课文中内容有联系的句子

课堂练习

(难点巩固)

1.欣赏下面句子,看看是什么样的照应

题目:十六年前的回忆

课文内容:1927年4月28日,我永远也忘不了那一天。那是父亲的被难日,离消灾已经是六年了。

(这是文题照应,它的特点是:在内容上是有联系的;在位置上题目和课文中的内容)

2.同学们请打开本单元13课《金色的鱼钩》,找找前后照应的句子。

小结

这几种照应的句子,既有共同点,也有不同的。它们的共同点都是在内容上有联系的,如:首尾照

应的不同的是开头和结尾;前后照应的不同的都是在文章中找;文题照应的不同点是在

题目和文章中。

2

.同学们,你们学会了这三种写法了吗?

教师姓名

××

单位名称

××

填写时间

×年×月×日

学科

语文

年级/册

五年级(上)

教材版本

人教版

课题名称

第七单元

21《长相思》

难点名称

在移情想象中建构“故园”的丰富意象,体味“故园”的文化意蕴。

难点分析

从知识角度分析为什么难

体味“故园”的文化意蕴,要通过理解诗句,展开想象,将凝固的语言转化为可感的画面,具有一定的难度。

从学生角度分析为什么难

这首词中,词人的内心矛盾和冲突学生较难感受,因为这高于五年级学生的情感经验和生活经验。

难点教学方法

1.通过情境诵读和想象,感悟诗人天涯行役的相思之苦和相思之深。?

2.通过讨论及问题探究,体验诗人身在征途、心系故园的矛盾心情。

教学环节

教学过程

导入

1.如果用一个词表达你读完这首词的感受,你想到了哪个词?

(艰难、悲壮、思乡、危险、豪迈、思念)

2.指名学生朗读(读出自己体会)

知识讲解

(难点突破)

3.理解诗句。

(1)从哪一句词中读出了这种感受?

“山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。”

①作者此时身处何地?

②想象:这边是故园,那边是榆关,中间隔着“山一程,水一程”,你想到了哪个词?

(跋山涉水)故园的人思念亲人,榆关的人走过了怎样的山,怎样的水?

将士们走过“山一程,水一程”,越走越远,思念越走越长。

身在故园的人“遥望这山一程,水一程”,牵挂前方的亲人。

③由晚上的“千帐灯”想到了什么?

故园人的牵挂,榆关人的思念

跋山涉水的艰难

身向榆关的豪迈,壮观。

(2)“风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。”

①“更”在古代分为五更,每更大约2小时,风一更,雪一更,更更交替,体会边关环境的恶劣。

②借助注释理解“聒碎”,

体会“聒碎乡心梦不成”实为“聒碎乡心梦难成”,就是因为那份思念。

③体会作者用词的精妙。

上阕“一程一程”、下阕“一更一更”对仗应和,“一”虽为数字之首,却有连绵不绝之意,实为“一程一程又一程”,“

一更一更又一更”。

④“故园无此声”

想象:身在征途的将士们此时会想些什么?故园的亲人又会想些什么?难道故园真的无此声吗?故园的人看到风雪也会想念远在塞外的亲人。将士们思念故园的宁静,山水分隔的只是距离,但却隔不开牵挂思念的心。

⑤指导朗读:读出风雪的肆虐、读出将士难以入睡、读出对家人的思念。

“山一程,水一程”隔不断思念的心,“风一更,雪一更”吹不散思乡的情。难怪作者长相思。齐读。

那就让这风雪带去故园的人对将士们的牵挂和思念吧。此时,身在榆关外的将士们,他们也让这风这雪带去自己对故园人的思念和怀念。

⑥如果将这首词定格成一幅幅画面,当你的耳畔响起这样的声音,你的眼前会出现哪些画面让你印象深刻。

配乐朗读

课堂练习

(难点巩固)

4.提到“思乡”,在古诗词中,表达对家乡思念的诗句也有很多,有一些特定的“景”或者“物”都可以和思乡联系起来,比如:

(指名回答)

举头望明月,

低头思故乡。

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

露从今夜白,月是故乡明。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?

这么多古诗词当中,有明月寓相思,有书信寓相思,还有佳节寓相思。在纳兰性德这首《长相思》当中,他的相思又寓托在哪里呢?

纳兰性德,他生在关内,长在关内,在这个初春的季节,他去塞外,冰雪未消,一切在他的眼中都是那么的荒凉,寂寞。难怪他会思念。寒冷的帐外,帐内的点点灯光应该是最温暖的,这一暖一寒,更让纳兰性德和无数将士们心里想着故园。带着这份思念,带着这份想念,一起走进《长相思》。

在纳兰性德的笔下,他将思乡之情寓于风雪之中,将这份不得不离,不得不别的牵挂写在这首长相思中。

配乐朗读。

小结

当一个人的身和他的内心相统一的时候,我们叫做“身心合一”,而此时的纳兰性德,一生跟康熙皇帝出巡无数次,他早已厌倦了这样的征途,所以这种离别是不得不忍的离别,这种跋山涉水是不得不进行了山一程,水一程,这种听风沐雪也是他不得不的。那当他的身和心分开的时候,此时,纳兰性德的身在哪里?心在哪里?(身在征途、心系故园)

全班配乐朗读。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐