2020-2021学年高中历史人教版必修三第3课 宋明理学课件

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中历史人教版必修三第3课 宋明理学课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-04-02 08:40:44 | ||

图片预览

文档简介

第三课

宋明理学

第一讲

魏晋隋唐时期儒学的发展

1.魏晋时期

另类皇帝梁武帝

梁武帝名萧衍,自幼习儒,一度又信奉道教,经常屈尊拜访著名道士陶弘景,以至于当时人们将陶称为“山中宰相”。后来梁武帝又舍道释佛,以皇帝之身出家,“舍身”同泰寺。

《江南春》

唐.杜牧

千里莺啼绿映红

水村山郭酒旗风

南朝四百八十寺

多少楼台烟雨中

1.魏晋时期

任何时代,苦难中的人民只有两条路可走:一是对暴政反抗,一是籍宗教信仰,寻找未来的幸福。自从二世纪黄巾农民大暴动以来,中国境内从没有停止过战争。从事战争的人投入战争,没有从事战争的人,如妇女、儿童和老年人,大都投入宗教,希望神灵能赐给在战场上作战的孩子们和在家的家人平安。

——柏杨《中国人史纲》

1.魏晋时期

儒失其守,教化坠于地。凡所以修身正心,养生送死,举无其柄。

——北魏《佛祖统纪》

五代时的冯道先后事四姓十位皇帝,因多次变节,被称为中国历史上最没有节操的人。

儿子在外面打仗,儿媳侍寝

儿子主动奉献妻子争宠

儿子夺权,杀死父亲朱温

后梁开国皇帝朱温

2.隋唐时期

《戴帝王冠冕的孔子像》

《三教图》清·丁云鹏

(1)隋:“三教合一”

1.隋唐时期

(2)唐:三教并行

尊道:

唐高祖李渊

唐太宗李世民

唐玄宗李隆基

唐武宗李炎

重佛:

武则天

唐代宗李豫

唐懿宗李漼

一. 魏晋隋唐时期儒学的发展

公元819年,当时的皇帝唐宪宗尊迎佛骨,掀起全国性的佛教狂热。

韩愈直言上奏,痛斥佛教乃夷狄之教,劳民伤财,结果被贬到千里之外的潮州,途中他写下了“欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年”的悲壮诗句。

唐宪宗

韩愈

韩愈的思想,成为北宋儒学复兴和理学创立的先声。

第二讲

理学思想

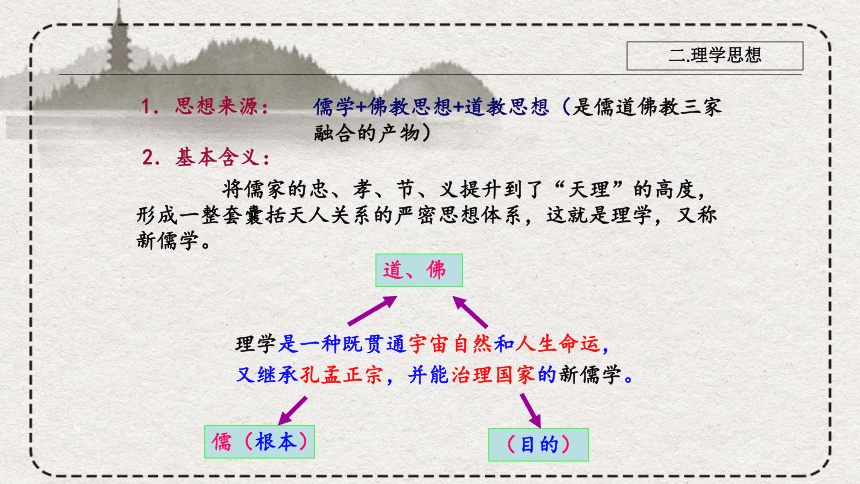

二.理学思想

将儒家的忠、孝、节、义提升到了“天理”的高度,形成一整套囊括天人关系的严密思想体系,这就是理学,又称新儒学。

道、佛

儒(根本)

(目的)

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

2.基本含义:

儒学+佛教思想+道教思想(是儒道佛教三家融合的产物)

1.思想来源:

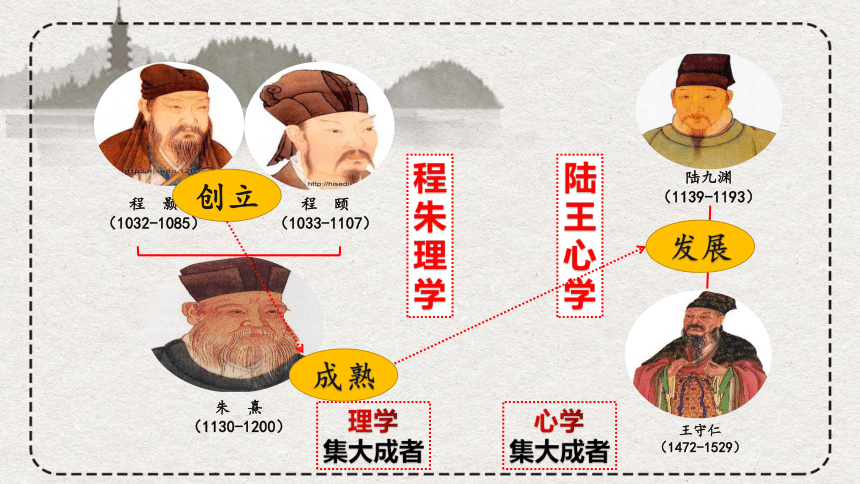

陆九渊

(1139-1193)

朱 熹

(1130-1200)

王守仁

(1472-1529)

程

朱

理

学

陆

王

心

学

理学

集大成者

心学

集大成者

程 颢

(1032-1085)

程 颐

(1033-1107)

创立

成熟

发展

(一)程朱理学

在二程兄弟、朱熹的思想主张中:

1.世界的本原是什么?

2.什么是 “天理”?

3.如何得“理”?

(一)程朱理学 1.二程

1.世界的本原是什么?

万物皆只是一个天理。

——《河南程氏遗书》

天理是宇宙万物的本原

2.什么是 “天理”?

把天理和伦理道德直接联系起来

人伦者,天理也。父子君臣,天下之定理。

——《河南程氏遗书》

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

——《二程遗书》

3.如何得“理”?

提出“格物致知”的认识论

(一)程朱理学 2.朱熹

宇宙之间一理而已。

——《朱子文集》

1.世界的本原是什么?

理是宇宙万物的本原

2.什么是 “天理”?

天理就是作为道德规范的三纲五常

朱熹说:“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

(一)程朱理学 2.朱熹

3.如何得“理”?

“格物致知”的目的在于明道德之善

朱熹理解的“格物”有三点……致知是格物的目的和结果。朱熹认为格物的对象是极为广泛的……这种对象的广泛性也就决定了格物途径的多样性,其中主要是阅读书籍、接触事物、道德实践。

——陈来《宋明理学》

(一)程朱理学 2.朱熹

4.当天理和欲望矛盾时该如何选择?

“存天理,灭人欲”

“同是事,是者便是天理,非者便是人欲。如视听言动,人所同也。非礼勿视听言动,便是天理;非礼而视听言动,便是人欲。”

——《朱子语类》

人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者。去其气质之偏,物欲之蔽,以复其性,以尽其伦。

——《朱子语类》

“饮食,天理也,山珍海味,人欲也,

夫妻,天理也,三妻四妾,人欲也。”

——朱熹

阳 明 格 竹

王阳明一开始对格物致知深信不疑。有一次,王阳明在院中面对翠竹,想格出理来,可他穷格了七天七夜也没有得到其理, 反而大病一场。从此,他就开始怀疑程朱理学,并在流放贵州时“顿悟”。

(二)陆王心学

1.世界的本原是什么?

宇宙便是吾心,吾心即是真理。 ——陆九渊

吾心之良知,即所谓天理也。

——王阳明《传习录》

“心”是宇宙万物的本原

2.什么是“心”?

将人心与伦理、道德结合

“至善是心之本体”。

“心即理也,此心无私欲之蔽,即是天理,不须外面添一分”。

——《传习录》

(二)陆王心学

知者行之始,行者知之成,圣学只一个工夫,知行不可分作两事。

——《传习录》

3.如何得“心”?

“致良知”和“知行合一”

知是心之本体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知弟(悌),见孺子入井自然知侧隐,此便是良知,不假外求。

——《传习录》

(二)陆王心学

还有另一个关于王守仁弟子的故事。这位弟子有一次半夜里捉到一个小偷,便对小偷讲说“良知”的道理。那小偷笑着问道:“请问,我的良知在哪里?”当时天气很热,王守仁的这个弟子请小偷脱掉外衣,随后又请他脱掉内衣,小偷都照办了。接下去请小偷脱掉裤子时,小偷犹豫说:“这恐怕不妥吧。”王守仁的弟子便对小偷说:“这便是你的良知!”

——冯友兰《中国哲学简史》

(二)陆王心学

1175年4月,陆九渊与朱熹在江西上饶的鹅湖寺会晤,研讨治学方式与态度。

朱熹主张通过博览群书和对外物的观察来启发内心的知识。

陆九渊认为应“先发明人之本心然后使之博览”,所谓“心即是理”,毋须在读书穷理方面过多地费功夫。

双方赋诗论辩。陆指责朱“支离”,朱讥讽陆“太简”,两派学术见解争持不下。

鹅湖之会

(二)陆王心学 1.陆九渊

鹅湖之会

《过分水岭有感》

朱熹

地势无南北,水流有西东。

欲识分时异,应知合处同。

天理是世界本原

儒家纲常伦理是天理

都是为了维护封建统治

宋明理学

探究:程朱理学和陆王心学有什么异同?

程朱理学

陆王心学

不

同

点

世界本原

求理方法

思想特征

相同点

都是儒学的表现形式,都是宋明理学的突出代表,都承认“理”的存在。两者思想实质都是以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求。

“理”是世界本原,理在心外

“格物致知”,即在体会到各种知识的基础上加深理的体验。

客观唯心主义

“心即理也” ,理在心中,心是天地万物的渊源

“发明本心”,“致良知”,即进行内心的反省,克服私欲、恢复良知

主观唯心主义

理学是一种继承孔孟思想,以理为核心,融合佛道思想,强调道德品质、突出责任担当,哲学化、思辨化的新儒学体系。

理学的含义?

宋明理学

宋明理学

宋明理学产生了哪些影响?

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——宋·文天祥

粉身碎骨浑不怕,

要留清白在人间。

——明·于谦

苟利国家生死以,

岂因祸福避趋之。

——清·林则徐

粉身碎骨寻常事,

但愿牺牲报国家。

——清·秋瑾

理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

宋明理学

儒家强调入世,根本目标就是强国。个人的精力应该奉献给国家。格物——致知——修身——齐家——平天下。

积极:

重视主观意志,

注重气节品德,

讲求自我节制,

强调责任使命,

凸显人性庄严。

为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,为万世开太平。

——张载

宋明理学

理学异化:标榜道德,扼杀需求

心学异化:空谈心性、脱离实际

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——清人戴震

“无事袖手淡心性,临危一死报君王”

“不能救民者,不如无贤。为仁不能胜暴,非仁也;为义不能用众,非义也;为知不能决诡,非智也”

——唐甄 《潜书·有为》

贞洁牌坊的背后是血泪

宋明理学

程颐在回答别人关于寡妇能否再嫁时说:“饿死事小,失节事大”。

消极:

三纲五常维系专制,压制扼杀自然欲求

尊卑等级观念

重男轻女观念

因循守旧观念

重礼轻法观念

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”。

──鲁迅

宋明理学

作为新时代的优秀青年学生,我们应该如何对待传统文化?

取其精华,去其糟粕。

古为今用,传承创新。

当知无文化便无历史,无历史便无民族,无民族便无力量,无力量便无存在。所谓民族争存,底里便是一种文化争存。

——钱穆《中国历史研究法》

宋明理学

三教合一

陆王心学

程朱理学

儒学繁盛、

佛教盛行、

道教传播

“二程”:先理后物,格物致知

朱熹:存天理,灭人欲

陆九渊:“心即理也”;内心反省

王阳明:心外无物。心外无理,致良知,知行合一

背景

主张

主张

表现

影响

影响

魏晋南北朝:三教彼此吸收

隋:三教合一

唐:三教并行;

复兴儒学

成为官方哲学

维护了封建专制统治

传播广泛

影响深远

宋明理学

第一讲

魏晋隋唐时期儒学的发展

1.魏晋时期

另类皇帝梁武帝

梁武帝名萧衍,自幼习儒,一度又信奉道教,经常屈尊拜访著名道士陶弘景,以至于当时人们将陶称为“山中宰相”。后来梁武帝又舍道释佛,以皇帝之身出家,“舍身”同泰寺。

《江南春》

唐.杜牧

千里莺啼绿映红

水村山郭酒旗风

南朝四百八十寺

多少楼台烟雨中

1.魏晋时期

任何时代,苦难中的人民只有两条路可走:一是对暴政反抗,一是籍宗教信仰,寻找未来的幸福。自从二世纪黄巾农民大暴动以来,中国境内从没有停止过战争。从事战争的人投入战争,没有从事战争的人,如妇女、儿童和老年人,大都投入宗教,希望神灵能赐给在战场上作战的孩子们和在家的家人平安。

——柏杨《中国人史纲》

1.魏晋时期

儒失其守,教化坠于地。凡所以修身正心,养生送死,举无其柄。

——北魏《佛祖统纪》

五代时的冯道先后事四姓十位皇帝,因多次变节,被称为中国历史上最没有节操的人。

儿子在外面打仗,儿媳侍寝

儿子主动奉献妻子争宠

儿子夺权,杀死父亲朱温

后梁开国皇帝朱温

2.隋唐时期

《戴帝王冠冕的孔子像》

《三教图》清·丁云鹏

(1)隋:“三教合一”

1.隋唐时期

(2)唐:三教并行

尊道:

唐高祖李渊

唐太宗李世民

唐玄宗李隆基

唐武宗李炎

重佛:

武则天

唐代宗李豫

唐懿宗李漼

一. 魏晋隋唐时期儒学的发展

公元819年,当时的皇帝唐宪宗尊迎佛骨,掀起全国性的佛教狂热。

韩愈直言上奏,痛斥佛教乃夷狄之教,劳民伤财,结果被贬到千里之外的潮州,途中他写下了“欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年”的悲壮诗句。

唐宪宗

韩愈

韩愈的思想,成为北宋儒学复兴和理学创立的先声。

第二讲

理学思想

二.理学思想

将儒家的忠、孝、节、义提升到了“天理”的高度,形成一整套囊括天人关系的严密思想体系,这就是理学,又称新儒学。

道、佛

儒(根本)

(目的)

理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。

2.基本含义:

儒学+佛教思想+道教思想(是儒道佛教三家融合的产物)

1.思想来源:

陆九渊

(1139-1193)

朱 熹

(1130-1200)

王守仁

(1472-1529)

程

朱

理

学

陆

王

心

学

理学

集大成者

心学

集大成者

程 颢

(1032-1085)

程 颐

(1033-1107)

创立

成熟

发展

(一)程朱理学

在二程兄弟、朱熹的思想主张中:

1.世界的本原是什么?

2.什么是 “天理”?

3.如何得“理”?

(一)程朱理学 1.二程

1.世界的本原是什么?

万物皆只是一个天理。

——《河南程氏遗书》

天理是宇宙万物的本原

2.什么是 “天理”?

把天理和伦理道德直接联系起来

人伦者,天理也。父子君臣,天下之定理。

——《河南程氏遗书》

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

——《二程遗书》

3.如何得“理”?

提出“格物致知”的认识论

(一)程朱理学 2.朱熹

宇宙之间一理而已。

——《朱子文集》

1.世界的本原是什么?

理是宇宙万物的本原

2.什么是 “天理”?

天理就是作为道德规范的三纲五常

朱熹说:“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

(一)程朱理学 2.朱熹

3.如何得“理”?

“格物致知”的目的在于明道德之善

朱熹理解的“格物”有三点……致知是格物的目的和结果。朱熹认为格物的对象是极为广泛的……这种对象的广泛性也就决定了格物途径的多样性,其中主要是阅读书籍、接触事物、道德实践。

——陈来《宋明理学》

(一)程朱理学 2.朱熹

4.当天理和欲望矛盾时该如何选择?

“存天理,灭人欲”

“同是事,是者便是天理,非者便是人欲。如视听言动,人所同也。非礼勿视听言动,便是天理;非礼而视听言动,便是人欲。”

——《朱子语类》

人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者。去其气质之偏,物欲之蔽,以复其性,以尽其伦。

——《朱子语类》

“饮食,天理也,山珍海味,人欲也,

夫妻,天理也,三妻四妾,人欲也。”

——朱熹

阳 明 格 竹

王阳明一开始对格物致知深信不疑。有一次,王阳明在院中面对翠竹,想格出理来,可他穷格了七天七夜也没有得到其理, 反而大病一场。从此,他就开始怀疑程朱理学,并在流放贵州时“顿悟”。

(二)陆王心学

1.世界的本原是什么?

宇宙便是吾心,吾心即是真理。 ——陆九渊

吾心之良知,即所谓天理也。

——王阳明《传习录》

“心”是宇宙万物的本原

2.什么是“心”?

将人心与伦理、道德结合

“至善是心之本体”。

“心即理也,此心无私欲之蔽,即是天理,不须外面添一分”。

——《传习录》

(二)陆王心学

知者行之始,行者知之成,圣学只一个工夫,知行不可分作两事。

——《传习录》

3.如何得“心”?

“致良知”和“知行合一”

知是心之本体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知弟(悌),见孺子入井自然知侧隐,此便是良知,不假外求。

——《传习录》

(二)陆王心学

还有另一个关于王守仁弟子的故事。这位弟子有一次半夜里捉到一个小偷,便对小偷讲说“良知”的道理。那小偷笑着问道:“请问,我的良知在哪里?”当时天气很热,王守仁的这个弟子请小偷脱掉外衣,随后又请他脱掉内衣,小偷都照办了。接下去请小偷脱掉裤子时,小偷犹豫说:“这恐怕不妥吧。”王守仁的弟子便对小偷说:“这便是你的良知!”

——冯友兰《中国哲学简史》

(二)陆王心学

1175年4月,陆九渊与朱熹在江西上饶的鹅湖寺会晤,研讨治学方式与态度。

朱熹主张通过博览群书和对外物的观察来启发内心的知识。

陆九渊认为应“先发明人之本心然后使之博览”,所谓“心即是理”,毋须在读书穷理方面过多地费功夫。

双方赋诗论辩。陆指责朱“支离”,朱讥讽陆“太简”,两派学术见解争持不下。

鹅湖之会

(二)陆王心学 1.陆九渊

鹅湖之会

《过分水岭有感》

朱熹

地势无南北,水流有西东。

欲识分时异,应知合处同。

天理是世界本原

儒家纲常伦理是天理

都是为了维护封建统治

宋明理学

探究:程朱理学和陆王心学有什么异同?

程朱理学

陆王心学

不

同

点

世界本原

求理方法

思想特征

相同点

都是儒学的表现形式,都是宋明理学的突出代表,都承认“理”的存在。两者思想实质都是以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求。

“理”是世界本原,理在心外

“格物致知”,即在体会到各种知识的基础上加深理的体验。

客观唯心主义

“心即理也” ,理在心中,心是天地万物的渊源

“发明本心”,“致良知”,即进行内心的反省,克服私欲、恢复良知

主观唯心主义

理学是一种继承孔孟思想,以理为核心,融合佛道思想,强调道德品质、突出责任担当,哲学化、思辨化的新儒学体系。

理学的含义?

宋明理学

宋明理学

宋明理学产生了哪些影响?

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

——宋·文天祥

粉身碎骨浑不怕,

要留清白在人间。

——明·于谦

苟利国家生死以,

岂因祸福避趋之。

——清·林则徐

粉身碎骨寻常事,

但愿牺牲报国家。

——清·秋瑾

理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

宋明理学

儒家强调入世,根本目标就是强国。个人的精力应该奉献给国家。格物——致知——修身——齐家——平天下。

积极:

重视主观意志,

注重气节品德,

讲求自我节制,

强调责任使命,

凸显人性庄严。

为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,为万世开太平。

——张载

宋明理学

理学异化:标榜道德,扼杀需求

心学异化:空谈心性、脱离实际

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——清人戴震

“无事袖手淡心性,临危一死报君王”

“不能救民者,不如无贤。为仁不能胜暴,非仁也;为义不能用众,非义也;为知不能决诡,非智也”

——唐甄 《潜书·有为》

贞洁牌坊的背后是血泪

宋明理学

程颐在回答别人关于寡妇能否再嫁时说:“饿死事小,失节事大”。

消极:

三纲五常维系专制,压制扼杀自然欲求

尊卑等级观念

重男轻女观念

因循守旧观念

重礼轻法观念

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”。

──鲁迅

宋明理学

作为新时代的优秀青年学生,我们应该如何对待传统文化?

取其精华,去其糟粕。

古为今用,传承创新。

当知无文化便无历史,无历史便无民族,无民族便无力量,无力量便无存在。所谓民族争存,底里便是一种文化争存。

——钱穆《中国历史研究法》

宋明理学

三教合一

陆王心学

程朱理学

儒学繁盛、

佛教盛行、

道教传播

“二程”:先理后物,格物致知

朱熹:存天理,灭人欲

陆九渊:“心即理也”;内心反省

王阳明:心外无物。心外无理,致良知,知行合一

背景

主张

主张

表现

影响

影响

魏晋南北朝:三教彼此吸收

隋:三教合一

唐:三教并行;

复兴儒学

成为官方哲学

维护了封建专制统治

传播广泛

影响深远

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术