2021年甘肃省中考语文二轮专题复习:课内文言文阅读考点梳理(七年级下册)课件(共85张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021年甘肃省中考语文二轮专题复习:课内文言文阅读考点梳理(七年级下册)课件(共85张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-31 19:44:22 | ||

图片预览

文档简介

(共85张PPT)

专题二 课内文言文阅读

第6篇 孙权劝学

七年级下册

6

~9篇

一、文学常识

1.《资治通鉴》,北宋司马光主持编纂的一部编年体通史,记载了从战国到五代共1362年间的史事。

2.司马光(1019—1086),字君实,陕州夏县(今属山西)人,北宋政治家、史学家。

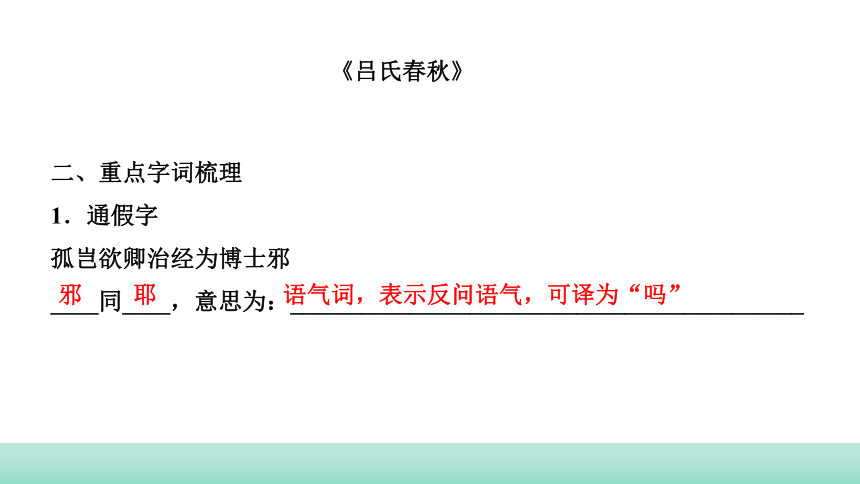

《吕氏春秋》

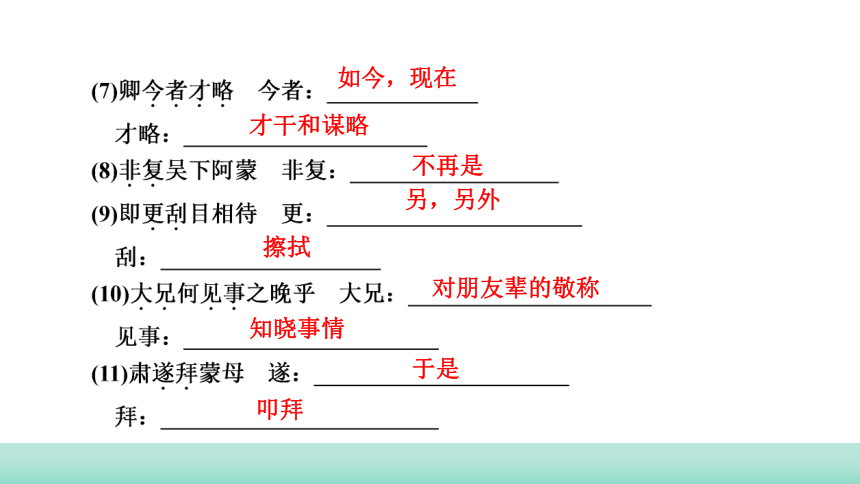

二、重点字词梳理

1.通假字

孤岂欲卿治经为博士邪

____同____,意思为:___________________________________________

《吕氏春秋》

邪

耶

语气词,表示反问语气,可译为“吗”

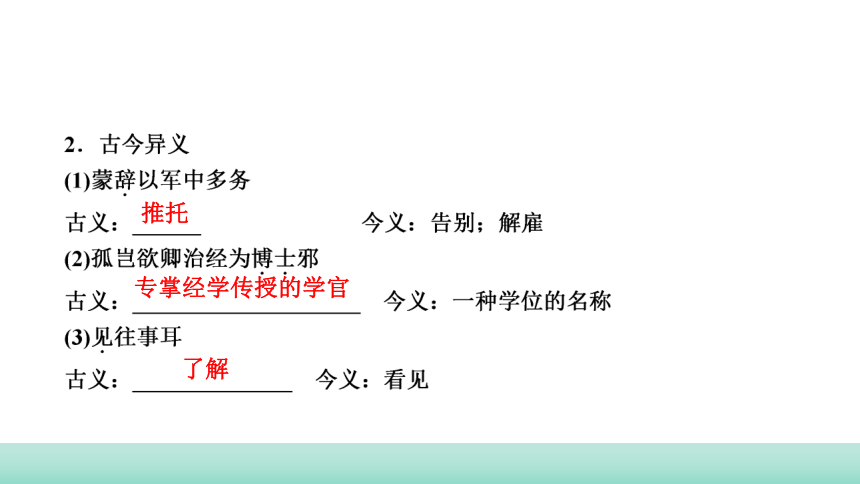

推托

专掌经学传授的学官

了解

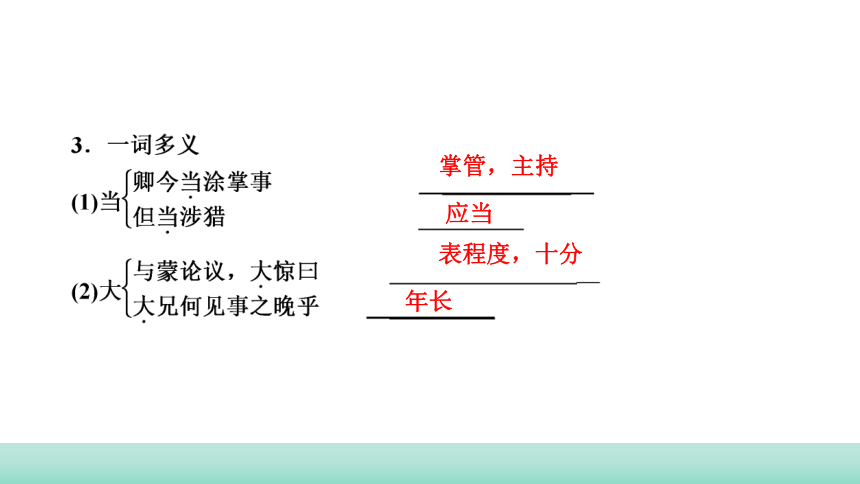

掌管,主持

应当

表程度,十分

年长

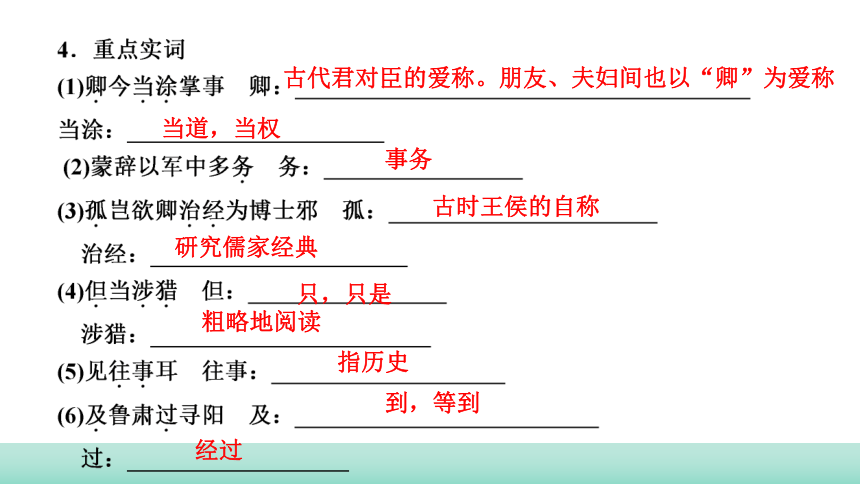

古代君对臣的爱称。朋友、夫妇间也以“卿”为爱称

当道,当权

事务

古时王侯的自称

研究儒家经典

只,只是

粗略地阅读

指历史

到,等到

经过

如今,现在

才干和谋略

不再是

另,另外

擦拭

对朋友辈的敬称

知晓事情

于是

叩拜

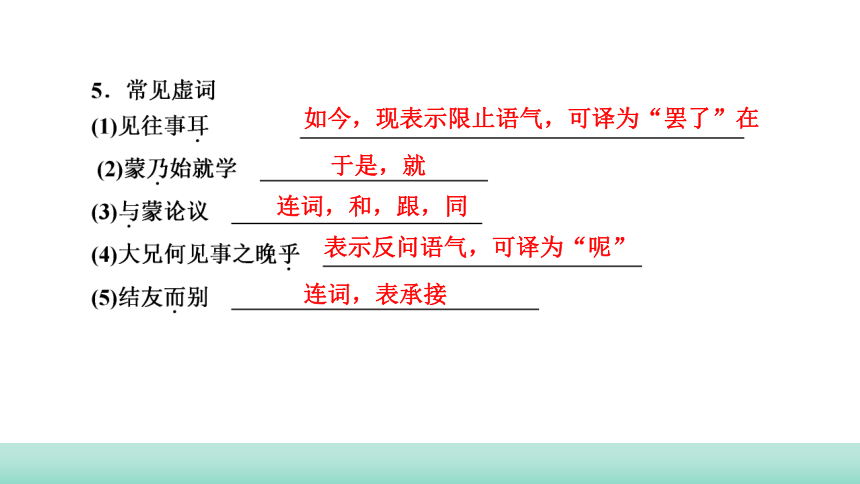

如今,现表示限止语气,可译为“罢了”在

于是,就

连词,和,跟,同

表示反问语气,可译为“呢”

连词,表承接

三、重点句子翻译

1.但当涉猎,见往事耳。

只[只是]应当粗略地阅读,了解历史罢了。

2.士别三日,即更刮目相待。

士别三日,就要另[另外]用新的眼光看待[拭目相看]他。

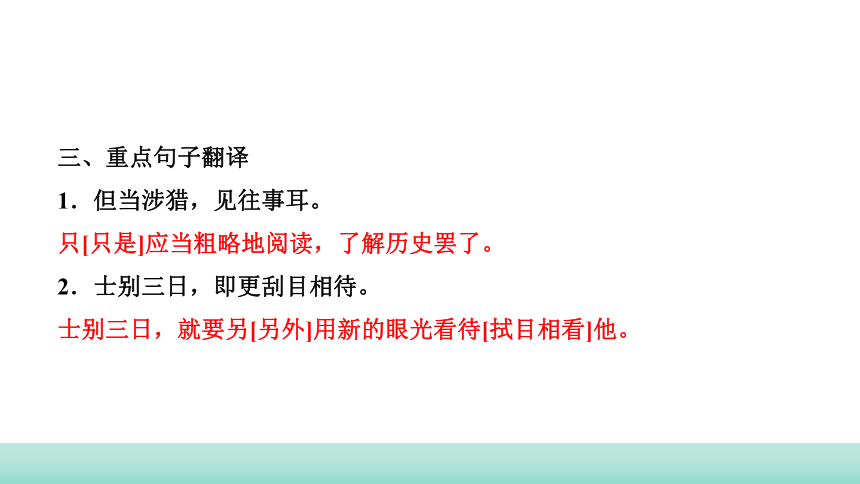

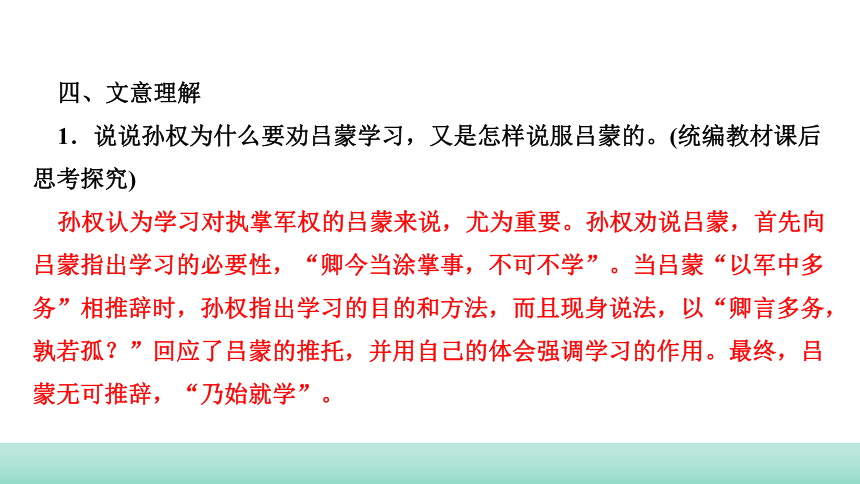

四、文意理解

1.说说孙权为什么要劝吕蒙学习,又是怎样说服吕蒙的。(统编教材课后思考探究)

孙权认为学习对执掌军权的吕蒙来说,尤为重要。孙权劝说吕蒙,首先向吕蒙指出学习的必要性,“卿今当涂掌事,不可不学”。当吕蒙“以军中多务”相推辞时,孙权指出学习的目的和方法,而且现身说法,以“卿言多务,孰若孤?”回应了吕蒙的推托,并用自己的体会强调学习的作用。最终,吕蒙无可推辞,“乃始就学”。

2.课文是怎样表现吕蒙学识进步的?(统编教材课后思考探究改编)

课文主要是通过鲁肃与吕蒙对话和“结友”,侧面表现吕蒙学识进步的。鲁肃与吕蒙论议,惊叹吕蒙今昔的变化——“卿今者才略,非复吴下阿蒙”。吕蒙以当之无愧的坦然态度,表明自己确实学识进步很快、很大。鲁肃为之折服,与其“结友”。

五、成语积累

刮目相看:指别人已有进步,不能再用老眼光去看他。

一、文学常识

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,谥号文忠,吉州永丰(今属江西)人,北宋政治家、文学家,“唐宋八大家”之一。

卖油翁(七下P69)

北宋·欧阳修

二、重点字词梳理

1.通假字

(1)但手熟尔

____同____,意思为:_______________

(2)徐以杓酌油沥之

____同____,意思为:______________

尔

耳

相当于“罢了”

勺子

勺

杓

怎么

射箭

射箭的本领

自己

从

擅长射箭

自夸

园子

放下担子

放下

斜着眼看,这里形容不在意的样子

只

点头

没有别的(奥妙)

熟练

气愤的样子

表示“……的样子”

轻视

舀取,这里指倒入

盖

慢慢地_

打发

于是,就_

介词,在

凭,靠

用

代词,指射箭是凭手熟的道理

三、重点句子翻译

1.见其发矢十中八九,但微颔之。

(老翁)见陈尧咨射出十支箭能射中八九支,只是对他微微点头(意思是略微表示赞许)。

2.汝亦知射乎?吾射不亦精乎?

你也懂得射箭吗?我的射箭技艺难道不精湛吗?

3.我亦无他,惟手熟尔。

我也没有别的(奥妙),只是手法技艺熟练罢了。

四、文意理解

1.本文记述了怎样的一件事?说明了一个什么道理?

记述了卖油翁自钱孔沥油这件事,说明了熟能生巧的道理。

2.文中哪些语句表现了卖油翁对陈尧咨箭术的态度?哪些语句表现了陈尧咨的傲慢无礼?(统编教材课后思考探究)

“睨之”“但微颔之”,体现卖油翁对陈尧咨的箭术不以为意,并不十分赞赏。“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”“忿然曰:‘尔安敢轻吾射!’”陈尧咨怒形于色,三个反问句中的称呼、质问和斥责的语气,都显得傲慢无礼。

五、成语积累

熟能生巧:熟练了就能产生巧办法,或找出窍门。

第7篇 卖油翁

一、文学常识

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,谥号文忠,吉州永丰(今属江西)人,北宋政治家、文学家,“唐宋八大家”之一。

第7篇 卖油翁(七下P69)

北宋·欧阳修

二、重点字词梳理

1.通假字

(1)但手熟尔

____同____,意思为:_______________________

(2)徐以杓酌油沥之

____同____,意思为:____________________

尔

耳

相当于“罢了”

杓

勺

勺子

怎么

射箭

射箭的本领

自己

从

擅长射箭

自夸

园子

放下担子

放下

斜着眼看,这里形容不在意的样子

只_

点头

没有别的(奥妙)

熟练

气愤的样子

表示“……的样子”

轻视

舀取,这里指倒入

盖

慢慢地

打发

于是,就

介词,在

凭,靠

用

代词,指射箭是凭手熟的道理

三、重点句子翻译

1.见其发矢十中八九,但微颔之。

(老翁)见陈尧咨射出十支箭能射中八九支,只是对他微微点头(意思是略微表示赞许)。

2.汝亦知射乎?吾射不亦精乎?

你也懂得射箭吗?我的射箭技艺难道不精湛吗?

3.我亦无他,惟手熟尔。

我也没有别的(奥妙),只是手法技艺熟练罢了。

四、文意理解

1.本文记述了怎样的一件事?说明了一个什么道理?

记述了卖油翁自钱孔沥油这件事,说明了熟能生巧的道理。

2.文中哪些语句表现了卖油翁对陈尧咨箭术的态度?哪些语句表现了陈尧咨的傲慢无礼?(统编教材课后思考探究)

“睨之”“但微颔之”,体现卖油翁对陈尧咨的箭术不以为意,并不十分赞赏。“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”“忿然曰:‘尔安敢轻吾射!’”陈尧咨怒形于色,三个反问句中的称呼、质问和斥责的语气,都显得傲慢无礼。

五、成语积累

熟能生巧:熟练了就能产生巧办法,或找出窍门。

第8篇 短文两篇

爱莲说

北宋·周敦颐

陋室铭

唐·刘禹锡

1.刘禹锡(772—842),唐代文学家,字梦得。永贞元年(805),与柳宗元等参加王叔文集团,反对宦官和藩镇势力。失败后,他屡遭贬谪,本文即作于此期间。

2.铭,古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。通常用韵文写成。

陋室铭(七下P95)

唐·刘禹锡

大

“丝”指弦乐器,“竹”指管乐器_

形体、躯体

出名,有名

蔓延到

神异

这

能散布很远的香气,这里指德行美好

映入

博学的人

平民,指没有功名的人

调弄

不加装饰的琴

指佛经(佛经用泥金书写)

扰乱

官府文书

劳神伤身

简陋

连词,就

助词,用于主谓之间,取消句子独立性

助词,宾语前置的标志

三、重点句子翻译

1.斯是陋室,惟吾德馨。

这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

2.苔痕上阶绿,草色入帘青。

苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上青色。

3.谈笑有鸿儒,往来无白丁。

说说笑笑的是博学的人,来来往往的没有平民[没有功名的人]。

4.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤身。

四、文意理解

1.《陋室铭》结尾引用孔子的话“何陋之有”,有什么深意?与同学交流一下,在物质生活日益丰富的今天,应该如何看待作者所说的“惟吾德馨”?(统编教材课后思考探究)

作者引用孔子的话,一方面暗示着以“君子自居”的意思,另一方面巧妙地回应了陋室不陋关键在于“君子居之”,即本文开头说的“惟吾德馨”。第二问应从“德馨”的表现入手,探讨精神追求与物质满足之间的关系。

2.写出文中作者认为“陋室不陋”的原因的句子。

惟吾德馨(斯是陋室,惟吾德馨)。

3.

结合全文思考,文章写“诸葛庐、子云亭”有什么作用?

示例:作者采用类比的手法,以历史上两个知名人物的名室和自己的陋室作比,说明陋室不陋的原因是陋室主人品德高尚。

阅读下面选文,完成1~5题。

【甲】《陋室铭》全文。

【乙】王欢字君厚,乐陵人也。安贫乐道,专精耽学,不营产业,常丐食诵《诗》,虽家无斗储,意怡如也。其妻患之或焚毁其书而求改嫁欢笑而谓之曰:“卿不闻朱买臣妻邪?”时闻者多哂之。欢守志弥固,遂为通儒。

(选自《晋书·王欢传》)

B

2.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)孔子云:何陋之有?

孔子说:有什么简陋的呢?

(2)欢守志弥固,遂为通儒。

王欢更加坚守志向,终于成为博学的人。

3.用“/”给下面的句子断句,断两处。

其妻患之/或焚毁其书而求改嫁/欢笑而谓之曰

4.【甲】文主要采用了哪些表现手法来表现陋室主人高雅的风度和高洁隐逸的情怀?

描写:苔痕上阶绿,草色入帘青。

议论:斯是陋室,惟吾德馨。

5.【甲】【乙】两文都表现了作者的哪种精神品质?请结合文章具体分析。

安贫乐道。【甲】文通过写陋室环境、交往人物、陋室主人情趣来表现陋室主人安贫乐道的道德情操和雅致淡泊的生活情趣。他以“苔痕上阶绿”的淡雅之色,隐寓作者的恬淡;交朋识友,皆是同道高洁之士;抚琴研经,生活高雅。远离嘈杂的音乐,远离令人伤神的公务,从容自在。【乙】文的王欢即使一贫如丐,甚至妻子要改嫁,也不改求道之心,终有所成。

一、文学常识

1.周敦颐(1017—1073),字茂叔,世称“濂溪先生”,北宋哲学家。著有《太极图说》《通书》等。他为人清廉方正,傲岸不阿,黄庭坚称其“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月”。他的诗文多是抒怀之作。

2.说,古代一种议论性的文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,有波澜起伏,篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。

爱莲说(七下P96)

北宋·周敦颐

竖立

应当

生藤蔓

生枝茎

清澈

清芬

远闻

远处

多

河沟、池塘里积存的污泥

只

沾染(污秽)

洗

水波

艳丽

贯通

更加

耸立的样子

靠近赏玩

亲近而不庄重

隐居避世

少

结构助词,的

助词,用于主谓之间,取消句子独立性

表转折,却

语气词

叹词,表示感慨

三、重点句子翻译

1.水陆草木之花,可爱者甚蕃。

水上、地上各种草木的花,可爱的很多。

2.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

我则只喜爱莲——莲从河沟、池塘里积存的污泥里生长出来,却不沾染(污秽);它经过清水洗涤但不显得妖艳。

3.不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。(省略句)

不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气远闻更加清芬,(它)洁净地挺立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能靠近赏玩啊。

4.菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?

(反问句)牡丹之爱,宜乎众矣。

对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱好,应当人很多了。

四、文意理解

1.怎样理解“莲之爱,同予者何人”?

作者感慨像“我”一样爱莲的人很少,也慨叹生活中保持高洁品质的人太少,含蓄地表达了自己的人生态度。

2.文中语句“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”写出了莲花的什么品质?

写出了莲花洁身自好、不同流合污的品质。

3.《爱莲说》称莲为“花之君子”,根据课文内容,说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。如何理解“出淤泥而不染”的人生境界?(统编教材课后思考探究)

作者心目中的君子,既不与世俗同流合污,又不孤高自许;通达事理,行为方正,美名远扬;志洁行廉,庄重而又令人敬畏,让人不敢轻侮;洁身自好,淡泊名利,不趋炎附势等。

“出淤泥而不染”形容人在恶劣的环境中仍保持不随世俗、洁身自好的人生观,表达了作者对当时追名逐利、贪慕富贵的社会风气的鄙弃。

五、成语积累

1.中通外直:本意指莲梗中空,直挺不弯。比喻人心胸开阔,行为端正。

2.香远益清:香气远播,越发显得清新芳香。

3.不蔓不枝:不横生藤蔓,也不旁生枝茎。比喻说话或写文章简洁明了,不拖泥带水。

阅读下面的文言文,完成1~4题。

【甲】《爱莲说》全文。

【乙】牡丹得王于群花,予初不服是论。谓其色其香,去芍药有几?择其绝胜者与角雌雄,正未知鹿死谁手。及睹《事物纪原》,谓武后冬日游后苑,花俱开而牡丹独迟,遂贬洛阳。因大悟曰:“强项若此,得贬固宜,然不加九五之尊,奚洗八千之辱乎?”(韩愈诗“夕贬潮阳路八千”)。物生有候,葭动①以时,苟非其时,虽十尧②不能冬生一穗。后③系人主,可强鸡使昼鸣乎?

如其有识,当尽贬诸卉而独崇牡丹。

正面宜向阳,此种花通义也。然他种犹能委曲,独牡丹不肯通融。处以南面即生,俾④之他向则死,此其肮脏⑤不回之本性人主不能屈之谁能屈之?

(选自李渔《牡丹》,有删改)

【注释】①动:萌发。②尧:传说中上古帝王名。③后:指武则天。④俾:使。⑤肮脏(kǎng

zǎng):高亢刚直的样子,意为不屈不厄。

D

2.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)莲之爱,同予者何人?

对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?

(2)花俱开而牡丹独迟,遂贬洛阳。

所有的花都竞相开放,唯独(只有)牡丹迟迟未开,于是将牡丹贬到洛阳。

3.用“/”为下面的句子断句,断两处。

此其肮脏不回之本性/人主不能屈之/谁能屈之

4.【甲】文中作者“独爱莲”的原因是___________________________________________________________________

(用原文回答);【乙】文通过牡丹与众花的对比揭示了____________________________________________________________________的道理。

出淤泥而不染

濯清涟而不妖(中通外直

不蔓不枝)(香远益清

亭亭净植)

不论在什么样的环境中都要坚守自己的节操(保持高洁的品格)

第9篇 河中石兽

一、文学常识

纪昀(yún)(1724—1805),字晓岚,一字春帆,号石云、观弈道人,清代学者、文学家。本文选自《阅微草堂笔记》,该书是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说集,内容多为妖怪鬼狐故事,奇闻逸事,也有随笔杂谈等。

第9篇 河中石兽(七下P148)

清·纪昀

寻找

事物的道理、规律

罢了

听了

大概

只

划(船)

大水

副词,像

介词,依照

河岸

佛寺的外门

倒塌

经过,经历

终了,最后

拖

设馆教书

你们这些人

研究、探求

这

削下来的木片

埋没

颠倒,错乱

正确的言论

咬,这里是冲刷的意思

坑洞

不停止

于是

逆流

本来

主观地判断

认为

成为

介词,被

同“以”组成一个词,认为

代词,指石兽

结构助词,相当于“的”

介词,在

于此,在河中

三、重点句子翻译

1.尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?(被动句)

你们这些人不能探求[研究]事物的道理[规律]。这不是木片,怎么能被大水带走呢?

2.凡河中失石,当求之于上流。(倒装句)

凡是落入河中的石头,应当从上游寻找它们。

3.转转不已,遂反溯流逆上矣。

不停止地翻转,于是(石头)反而逆流而上了

4.如其言,果得于数里外。(省略句)

(人们)依照他的说法(去做),果然在(上游)几里开外找到了(石兽)。

5.然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

那么天下的事,只了解其一,不了解其二的情况太多了,怎么能(只)根据某个道理就主观判断呢?

四、文意理解

1.关于如何寻找石兽,从事情的结局来看,寺僧、讲学家都不及老河兵有见识。你从中悟出了怎样的道理?(统编教材课后思考探究)

寺僧和讲学家都犯了脱离实际、主观臆断的错误。老河兵有丰富的实践经验,综合考虑了各方面因素,因此能提出正确的看法。由此可知,实践出真知,实践也是检验真理的标准。

2.文章中写到了两次“笑”,你怎么理解其中的意味?

讲学家的“笑”,是自以为懂得“物理”,笑别人不具备这方面的知识。老河兵的“笑”,则是因为富于实际经验,笑讲学家主观臆

断。

阅读下面选文,完成1~5题。

【甲】《河中石兽》全文。

【乙】余十一二岁时,闻从叔灿若公言:里有齐某者,以罪戍黑龙江,殁①数年矣。其子稍长,欲归其骨,而贫不能往,恒蹙②然如抱深忧。

一日,偶得豆数升,乃屑以为末,水抟成丸,衣以赭③土,诈为卖药者以往,姑以绐④取数文钱供口食耳。乃沿途买其药者,虽危症亦立愈。转相告语,颇得善价,竟藉是达戍所,得父骨以箧负归。归途于窝集遇三盗,急弃其资斧,负箧奔。盗追及,开箧见骨,怪问其故,涕泣陈述,共悯而释之,转赠以金。方拜谢间,一盗忽擗砞⑤大恸曰:“此人孱弱如是,尚数千里外求

父骨,我堂堂丈夫,自命豪杰,顾及不能耶?诸君好住,吾今往肃州矣。”语讫,挥手西行。其徒呼使别妻子,终不反顾。盖所感者深矣。

(纪昀《阅微草堂笔记》)

【注释】①殁(mò):死。②蹙:cù。③赭(zhě):红褐色。④绐(dài):欺哄。⑤擗砞(pǐ

mò):捶胸顿足。

埋没

颠倒,错乱

即使_

回头看

C

3.翻译下列句子。

(1)如是再啮,石又再转。

照这样再次冲刷,石头又会再次(向前)翻转。

(2)此人孱弱如是,尚数千里外求父骨。

这人如此孱弱,尚能到数千里之外寻找父亲的遗骨。

4.【甲】文中谁的观点更具有合理性,为什么?

老河兵的观点,他既考虑石兽的比重,又正确分析水的冲力和石兽的相互作用,进而又分析这种相互作用产生的反冲力对河床形态的局部改变。如此,得出正确结论,更能让人接受。

5.你从【甲】【乙】两文中分别得到怎样的启示?

【甲】文的启示:“遇到问题,如果不从实际出发,而是主观臆断,就容易得出错误的结论,甚至闹出笑话来”或“事物的变化是很多的,不能凭主观臆断去判断事物”或“实际经验有时比书本知识更可靠”。

【乙】文的启示:“做人要尽孝道”或“有志者事竟成”或“做好事与尽孝道都能够感染、影响别人”等等。

专题二 课内文言文阅读

第6篇 孙权劝学

七年级下册

6

~9篇

一、文学常识

1.《资治通鉴》,北宋司马光主持编纂的一部编年体通史,记载了从战国到五代共1362年间的史事。

2.司马光(1019—1086),字君实,陕州夏县(今属山西)人,北宋政治家、史学家。

《吕氏春秋》

二、重点字词梳理

1.通假字

孤岂欲卿治经为博士邪

____同____,意思为:___________________________________________

《吕氏春秋》

邪

耶

语气词,表示反问语气,可译为“吗”

推托

专掌经学传授的学官

了解

掌管,主持

应当

表程度,十分

年长

古代君对臣的爱称。朋友、夫妇间也以“卿”为爱称

当道,当权

事务

古时王侯的自称

研究儒家经典

只,只是

粗略地阅读

指历史

到,等到

经过

如今,现在

才干和谋略

不再是

另,另外

擦拭

对朋友辈的敬称

知晓事情

于是

叩拜

如今,现表示限止语气,可译为“罢了”在

于是,就

连词,和,跟,同

表示反问语气,可译为“呢”

连词,表承接

三、重点句子翻译

1.但当涉猎,见往事耳。

只[只是]应当粗略地阅读,了解历史罢了。

2.士别三日,即更刮目相待。

士别三日,就要另[另外]用新的眼光看待[拭目相看]他。

四、文意理解

1.说说孙权为什么要劝吕蒙学习,又是怎样说服吕蒙的。(统编教材课后思考探究)

孙权认为学习对执掌军权的吕蒙来说,尤为重要。孙权劝说吕蒙,首先向吕蒙指出学习的必要性,“卿今当涂掌事,不可不学”。当吕蒙“以军中多务”相推辞时,孙权指出学习的目的和方法,而且现身说法,以“卿言多务,孰若孤?”回应了吕蒙的推托,并用自己的体会强调学习的作用。最终,吕蒙无可推辞,“乃始就学”。

2.课文是怎样表现吕蒙学识进步的?(统编教材课后思考探究改编)

课文主要是通过鲁肃与吕蒙对话和“结友”,侧面表现吕蒙学识进步的。鲁肃与吕蒙论议,惊叹吕蒙今昔的变化——“卿今者才略,非复吴下阿蒙”。吕蒙以当之无愧的坦然态度,表明自己确实学识进步很快、很大。鲁肃为之折服,与其“结友”。

五、成语积累

刮目相看:指别人已有进步,不能再用老眼光去看他。

一、文学常识

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,谥号文忠,吉州永丰(今属江西)人,北宋政治家、文学家,“唐宋八大家”之一。

卖油翁(七下P69)

北宋·欧阳修

二、重点字词梳理

1.通假字

(1)但手熟尔

____同____,意思为:_______________

(2)徐以杓酌油沥之

____同____,意思为:______________

尔

耳

相当于“罢了”

勺子

勺

杓

怎么

射箭

射箭的本领

自己

从

擅长射箭

自夸

园子

放下担子

放下

斜着眼看,这里形容不在意的样子

只

点头

没有别的(奥妙)

熟练

气愤的样子

表示“……的样子”

轻视

舀取,这里指倒入

盖

慢慢地_

打发

于是,就_

介词,在

凭,靠

用

代词,指射箭是凭手熟的道理

三、重点句子翻译

1.见其发矢十中八九,但微颔之。

(老翁)见陈尧咨射出十支箭能射中八九支,只是对他微微点头(意思是略微表示赞许)。

2.汝亦知射乎?吾射不亦精乎?

你也懂得射箭吗?我的射箭技艺难道不精湛吗?

3.我亦无他,惟手熟尔。

我也没有别的(奥妙),只是手法技艺熟练罢了。

四、文意理解

1.本文记述了怎样的一件事?说明了一个什么道理?

记述了卖油翁自钱孔沥油这件事,说明了熟能生巧的道理。

2.文中哪些语句表现了卖油翁对陈尧咨箭术的态度?哪些语句表现了陈尧咨的傲慢无礼?(统编教材课后思考探究)

“睨之”“但微颔之”,体现卖油翁对陈尧咨的箭术不以为意,并不十分赞赏。“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”“忿然曰:‘尔安敢轻吾射!’”陈尧咨怒形于色,三个反问句中的称呼、质问和斥责的语气,都显得傲慢无礼。

五、成语积累

熟能生巧:熟练了就能产生巧办法,或找出窍门。

第7篇 卖油翁

一、文学常识

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,谥号文忠,吉州永丰(今属江西)人,北宋政治家、文学家,“唐宋八大家”之一。

第7篇 卖油翁(七下P69)

北宋·欧阳修

二、重点字词梳理

1.通假字

(1)但手熟尔

____同____,意思为:_______________________

(2)徐以杓酌油沥之

____同____,意思为:____________________

尔

耳

相当于“罢了”

杓

勺

勺子

怎么

射箭

射箭的本领

自己

从

擅长射箭

自夸

园子

放下担子

放下

斜着眼看,这里形容不在意的样子

只_

点头

没有别的(奥妙)

熟练

气愤的样子

表示“……的样子”

轻视

舀取,这里指倒入

盖

慢慢地

打发

于是,就

介词,在

凭,靠

用

代词,指射箭是凭手熟的道理

三、重点句子翻译

1.见其发矢十中八九,但微颔之。

(老翁)见陈尧咨射出十支箭能射中八九支,只是对他微微点头(意思是略微表示赞许)。

2.汝亦知射乎?吾射不亦精乎?

你也懂得射箭吗?我的射箭技艺难道不精湛吗?

3.我亦无他,惟手熟尔。

我也没有别的(奥妙),只是手法技艺熟练罢了。

四、文意理解

1.本文记述了怎样的一件事?说明了一个什么道理?

记述了卖油翁自钱孔沥油这件事,说明了熟能生巧的道理。

2.文中哪些语句表现了卖油翁对陈尧咨箭术的态度?哪些语句表现了陈尧咨的傲慢无礼?(统编教材课后思考探究)

“睨之”“但微颔之”,体现卖油翁对陈尧咨的箭术不以为意,并不十分赞赏。“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”“忿然曰:‘尔安敢轻吾射!’”陈尧咨怒形于色,三个反问句中的称呼、质问和斥责的语气,都显得傲慢无礼。

五、成语积累

熟能生巧:熟练了就能产生巧办法,或找出窍门。

第8篇 短文两篇

爱莲说

北宋·周敦颐

陋室铭

唐·刘禹锡

1.刘禹锡(772—842),唐代文学家,字梦得。永贞元年(805),与柳宗元等参加王叔文集团,反对宦官和藩镇势力。失败后,他屡遭贬谪,本文即作于此期间。

2.铭,古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。通常用韵文写成。

陋室铭(七下P95)

唐·刘禹锡

大

“丝”指弦乐器,“竹”指管乐器_

形体、躯体

出名,有名

蔓延到

神异

这

能散布很远的香气,这里指德行美好

映入

博学的人

平民,指没有功名的人

调弄

不加装饰的琴

指佛经(佛经用泥金书写)

扰乱

官府文书

劳神伤身

简陋

连词,就

助词,用于主谓之间,取消句子独立性

助词,宾语前置的标志

三、重点句子翻译

1.斯是陋室,惟吾德馨。

这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

2.苔痕上阶绿,草色入帘青。

苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上青色。

3.谈笑有鸿儒,往来无白丁。

说说笑笑的是博学的人,来来往往的没有平民[没有功名的人]。

4.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤身。

四、文意理解

1.《陋室铭》结尾引用孔子的话“何陋之有”,有什么深意?与同学交流一下,在物质生活日益丰富的今天,应该如何看待作者所说的“惟吾德馨”?(统编教材课后思考探究)

作者引用孔子的话,一方面暗示着以“君子自居”的意思,另一方面巧妙地回应了陋室不陋关键在于“君子居之”,即本文开头说的“惟吾德馨”。第二问应从“德馨”的表现入手,探讨精神追求与物质满足之间的关系。

2.写出文中作者认为“陋室不陋”的原因的句子。

惟吾德馨(斯是陋室,惟吾德馨)。

3.

结合全文思考,文章写“诸葛庐、子云亭”有什么作用?

示例:作者采用类比的手法,以历史上两个知名人物的名室和自己的陋室作比,说明陋室不陋的原因是陋室主人品德高尚。

阅读下面选文,完成1~5题。

【甲】《陋室铭》全文。

【乙】王欢字君厚,乐陵人也。安贫乐道,专精耽学,不营产业,常丐食诵《诗》,虽家无斗储,意怡如也。其妻患之或焚毁其书而求改嫁欢笑而谓之曰:“卿不闻朱买臣妻邪?”时闻者多哂之。欢守志弥固,遂为通儒。

(选自《晋书·王欢传》)

B

2.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)孔子云:何陋之有?

孔子说:有什么简陋的呢?

(2)欢守志弥固,遂为通儒。

王欢更加坚守志向,终于成为博学的人。

3.用“/”给下面的句子断句,断两处。

其妻患之/或焚毁其书而求改嫁/欢笑而谓之曰

4.【甲】文主要采用了哪些表现手法来表现陋室主人高雅的风度和高洁隐逸的情怀?

描写:苔痕上阶绿,草色入帘青。

议论:斯是陋室,惟吾德馨。

5.【甲】【乙】两文都表现了作者的哪种精神品质?请结合文章具体分析。

安贫乐道。【甲】文通过写陋室环境、交往人物、陋室主人情趣来表现陋室主人安贫乐道的道德情操和雅致淡泊的生活情趣。他以“苔痕上阶绿”的淡雅之色,隐寓作者的恬淡;交朋识友,皆是同道高洁之士;抚琴研经,生活高雅。远离嘈杂的音乐,远离令人伤神的公务,从容自在。【乙】文的王欢即使一贫如丐,甚至妻子要改嫁,也不改求道之心,终有所成。

一、文学常识

1.周敦颐(1017—1073),字茂叔,世称“濂溪先生”,北宋哲学家。著有《太极图说》《通书》等。他为人清廉方正,傲岸不阿,黄庭坚称其“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月”。他的诗文多是抒怀之作。

2.说,古代一种议论性的文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,有波澜起伏,篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。

爱莲说(七下P96)

北宋·周敦颐

竖立

应当

生藤蔓

生枝茎

清澈

清芬

远闻

远处

多

河沟、池塘里积存的污泥

只

沾染(污秽)

洗

水波

艳丽

贯通

更加

耸立的样子

靠近赏玩

亲近而不庄重

隐居避世

少

结构助词,的

助词,用于主谓之间,取消句子独立性

表转折,却

语气词

叹词,表示感慨

三、重点句子翻译

1.水陆草木之花,可爱者甚蕃。

水上、地上各种草木的花,可爱的很多。

2.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

我则只喜爱莲——莲从河沟、池塘里积存的污泥里生长出来,却不沾染(污秽);它经过清水洗涤但不显得妖艳。

3.不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。(省略句)

不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气远闻更加清芬,(它)洁净地挺立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能靠近赏玩啊。

4.菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?

(反问句)牡丹之爱,宜乎众矣。

对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的爱好,应当人很多了。

四、文意理解

1.怎样理解“莲之爱,同予者何人”?

作者感慨像“我”一样爱莲的人很少,也慨叹生活中保持高洁品质的人太少,含蓄地表达了自己的人生态度。

2.文中语句“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”写出了莲花的什么品质?

写出了莲花洁身自好、不同流合污的品质。

3.《爱莲说》称莲为“花之君子”,根据课文内容,说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。如何理解“出淤泥而不染”的人生境界?(统编教材课后思考探究)

作者心目中的君子,既不与世俗同流合污,又不孤高自许;通达事理,行为方正,美名远扬;志洁行廉,庄重而又令人敬畏,让人不敢轻侮;洁身自好,淡泊名利,不趋炎附势等。

“出淤泥而不染”形容人在恶劣的环境中仍保持不随世俗、洁身自好的人生观,表达了作者对当时追名逐利、贪慕富贵的社会风气的鄙弃。

五、成语积累

1.中通外直:本意指莲梗中空,直挺不弯。比喻人心胸开阔,行为端正。

2.香远益清:香气远播,越发显得清新芳香。

3.不蔓不枝:不横生藤蔓,也不旁生枝茎。比喻说话或写文章简洁明了,不拖泥带水。

阅读下面的文言文,完成1~4题。

【甲】《爱莲说》全文。

【乙】牡丹得王于群花,予初不服是论。谓其色其香,去芍药有几?择其绝胜者与角雌雄,正未知鹿死谁手。及睹《事物纪原》,谓武后冬日游后苑,花俱开而牡丹独迟,遂贬洛阳。因大悟曰:“强项若此,得贬固宜,然不加九五之尊,奚洗八千之辱乎?”(韩愈诗“夕贬潮阳路八千”)。物生有候,葭动①以时,苟非其时,虽十尧②不能冬生一穗。后③系人主,可强鸡使昼鸣乎?

如其有识,当尽贬诸卉而独崇牡丹。

正面宜向阳,此种花通义也。然他种犹能委曲,独牡丹不肯通融。处以南面即生,俾④之他向则死,此其肮脏⑤不回之本性人主不能屈之谁能屈之?

(选自李渔《牡丹》,有删改)

【注释】①动:萌发。②尧:传说中上古帝王名。③后:指武则天。④俾:使。⑤肮脏(kǎng

zǎng):高亢刚直的样子,意为不屈不厄。

D

2.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)莲之爱,同予者何人?

对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?

(2)花俱开而牡丹独迟,遂贬洛阳。

所有的花都竞相开放,唯独(只有)牡丹迟迟未开,于是将牡丹贬到洛阳。

3.用“/”为下面的句子断句,断两处。

此其肮脏不回之本性/人主不能屈之/谁能屈之

4.【甲】文中作者“独爱莲”的原因是___________________________________________________________________

(用原文回答);【乙】文通过牡丹与众花的对比揭示了____________________________________________________________________的道理。

出淤泥而不染

濯清涟而不妖(中通外直

不蔓不枝)(香远益清

亭亭净植)

不论在什么样的环境中都要坚守自己的节操(保持高洁的品格)

第9篇 河中石兽

一、文学常识

纪昀(yún)(1724—1805),字晓岚,一字春帆,号石云、观弈道人,清代学者、文学家。本文选自《阅微草堂笔记》,该书是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说集,内容多为妖怪鬼狐故事,奇闻逸事,也有随笔杂谈等。

第9篇 河中石兽(七下P148)

清·纪昀

寻找

事物的道理、规律

罢了

听了

大概

只

划(船)

大水

副词,像

介词,依照

河岸

佛寺的外门

倒塌

经过,经历

终了,最后

拖

设馆教书

你们这些人

研究、探求

这

削下来的木片

埋没

颠倒,错乱

正确的言论

咬,这里是冲刷的意思

坑洞

不停止

于是

逆流

本来

主观地判断

认为

成为

介词,被

同“以”组成一个词,认为

代词,指石兽

结构助词,相当于“的”

介词,在

于此,在河中

三、重点句子翻译

1.尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?(被动句)

你们这些人不能探求[研究]事物的道理[规律]。这不是木片,怎么能被大水带走呢?

2.凡河中失石,当求之于上流。(倒装句)

凡是落入河中的石头,应当从上游寻找它们。

3.转转不已,遂反溯流逆上矣。

不停止地翻转,于是(石头)反而逆流而上了

4.如其言,果得于数里外。(省略句)

(人们)依照他的说法(去做),果然在(上游)几里开外找到了(石兽)。

5.然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

那么天下的事,只了解其一,不了解其二的情况太多了,怎么能(只)根据某个道理就主观判断呢?

四、文意理解

1.关于如何寻找石兽,从事情的结局来看,寺僧、讲学家都不及老河兵有见识。你从中悟出了怎样的道理?(统编教材课后思考探究)

寺僧和讲学家都犯了脱离实际、主观臆断的错误。老河兵有丰富的实践经验,综合考虑了各方面因素,因此能提出正确的看法。由此可知,实践出真知,实践也是检验真理的标准。

2.文章中写到了两次“笑”,你怎么理解其中的意味?

讲学家的“笑”,是自以为懂得“物理”,笑别人不具备这方面的知识。老河兵的“笑”,则是因为富于实际经验,笑讲学家主观臆

断。

阅读下面选文,完成1~5题。

【甲】《河中石兽》全文。

【乙】余十一二岁时,闻从叔灿若公言:里有齐某者,以罪戍黑龙江,殁①数年矣。其子稍长,欲归其骨,而贫不能往,恒蹙②然如抱深忧。

一日,偶得豆数升,乃屑以为末,水抟成丸,衣以赭③土,诈为卖药者以往,姑以绐④取数文钱供口食耳。乃沿途买其药者,虽危症亦立愈。转相告语,颇得善价,竟藉是达戍所,得父骨以箧负归。归途于窝集遇三盗,急弃其资斧,负箧奔。盗追及,开箧见骨,怪问其故,涕泣陈述,共悯而释之,转赠以金。方拜谢间,一盗忽擗砞⑤大恸曰:“此人孱弱如是,尚数千里外求

父骨,我堂堂丈夫,自命豪杰,顾及不能耶?诸君好住,吾今往肃州矣。”语讫,挥手西行。其徒呼使别妻子,终不反顾。盖所感者深矣。

(纪昀《阅微草堂笔记》)

【注释】①殁(mò):死。②蹙:cù。③赭(zhě):红褐色。④绐(dài):欺哄。⑤擗砞(pǐ

mò):捶胸顿足。

埋没

颠倒,错乱

即使_

回头看

C

3.翻译下列句子。

(1)如是再啮,石又再转。

照这样再次冲刷,石头又会再次(向前)翻转。

(2)此人孱弱如是,尚数千里外求父骨。

这人如此孱弱,尚能到数千里之外寻找父亲的遗骨。

4.【甲】文中谁的观点更具有合理性,为什么?

老河兵的观点,他既考虑石兽的比重,又正确分析水的冲力和石兽的相互作用,进而又分析这种相互作用产生的反冲力对河床形态的局部改变。如此,得出正确结论,更能让人接受。

5.你从【甲】【乙】两文中分别得到怎样的启示?

【甲】文的启示:“遇到问题,如果不从实际出发,而是主观臆断,就容易得出错误的结论,甚至闹出笑话来”或“事物的变化是很多的,不能凭主观臆断去判断事物”或“实际经验有时比书本知识更可靠”。

【乙】文的启示:“做人要尽孝道”或“有志者事竟成”或“做好事与尽孝道都能够感染、影响别人”等等。