北京市101中学11-12学年高二上学期期末考试 语文试卷

文档属性

| 名称 | 北京市101中学11-12学年高二上学期期末考试 语文试卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-02-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

北京市101中学2011-2012学年上学期高二年级期末考试语文试卷

考试时间:120分钟 分值:120分

第Ⅰ卷(共43分)

一、本大题共10小题,每小题2分,共20分。

1. 下列词语中,字形和加点字的读音完全正确的一组是( )

A. 兔起狐落 抑或 扁(piān)舟 曝晒(pù)

B. 踌躇满志 纷奢 剽(piāo)掠 肯綮(qìng)

C. 历精图治 锱铢 饼铛(dāng) 迤逦(yǐ)(lǐ)

D. 珊珊可爱 修葺 椽(chuán)子 反间(jiān)计

2. 下列句子中,加点成语使用不当的一句是( )

A. 对待工作标准要高,达到得心应手、目无全牛的程度才是我们追求的目标。

B. 美军针对伊拉克的战争终于偃旗息鼓了,日前,美军已经陆续回国。

C. 这次降雨可谓抱薪救火,有效缓解了当地的旱情,保证了来年农业生产的顺利开展。

D. 王室成员为了争夺权力,总是勾心斗角,甚至互相残杀,最终落得两败俱伤。

3. 下列对联与所描述的文人,搭配有误的一项是( )

A. 刚直不阿,留得正气冲霄汉;幽愁发愤,著成信史照尘寰。——司马迁

B. 质而绮,真而醇,自可传之千古;樽中酒,篱下诗,岂甘了此一生。——孟浩然

C. 诗史数千言,秋天一鹄先生骨;草堂三五里,春水群鸥野老心。——杜甫

D. 千古诗才,蓬莱文章建安骨;一身傲骨,青莲居士谪仙人。——李白

4. 把下列带序号的语句组合成语义连贯的一段话,填入横线处,最恰当的一项是( )

《春水晴峦》是一幅山水画: , , , ,画家笔下的朦胧意境,映照出实实在在的内心世界。

①山坡上舒展着绿色的苔草

②山脊在平原中突兀矗立

③船帆在江河上影影点点

④石间水口涌动着汩汩清泉

A. ①④②③ B.④②③①

C. ②①④③ D.③①②④

5. 依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是( )

林黛玉进贾府后,受到贾母的_____。朝夕相处中,她与宝玉产生了共同的思想和志趣,她从未像宝钗那样_____宝玉走仕途经济的道路。她向往爱的自由,但这种自由只能成为一种_____的希望。

A. 宠爱 规劝 渺茫

B. 溺爱 规劝 迷茫

C. 溺爱 奉劝 迷茫

D. 宠爱 奉劝 渺茫

6. 下列句子没有语病的一句是( )

A. 会议指出,国有企业和民营企业都要围绕以“扩内需、保增长、促发展”为主题进行深入调查研究,要抓住产业结构调整的机遇继续加速发展。

B. 近年来先后实施的全面免除农业税、免收农村中小学生学杂费,高度说明了中央政府对农民问题的充分关注。

C. 在全球经济一体化的情况下,谁能否认中国的经济不会受到华尔街金融风暴的影响呢?难道我们不应该迅速采取应对的策略吗?

D. 人民海军舰艇编队于当地时间7日凌晨抵达预定海域,开始执行护航任务,保护本国商船,使其免受海盗袭击。

7. 下列句中加点词语解释全都正确的一项是( )

A. 复道行空,不霁何虹 霁:下雨

可谓智力孤危 智力:智谋和力量

余久卧病无聊 无聊:无事可做,没有寄托

B. 摄乎大国之间 摄:夹、迫近

而从六国破灭之故事 故事:前例,旧事

日影反照,室始洞然 洞然:明亮的样子

C. 苏子辩矣 辩:能说会道

楚人一炬,可怜焦土 可怜:怜悯

士大夫传之,以为口实 口实:话柄

D. 始速祸焉 速:速度快

异乎三子者之撰 撰:才能

袜材当萃于子矣 萃:聚集

8. 下列各组语句中加点词的意义相同的一项是( )

A. 当与秦较量,或未易量 他日汝当用之

B. 吾与点也 与嬴而不助五国也

C. 比去,以手阖门 比及三年

D. 可使有勇,且知方也 方其系燕父子以组

9. 下列句中加点词与例句用法相同的一项是( )

例:朝歌夜弦,为秦宫人

①六王毕,四海一

②吾妻死之年所手植也

③函梁君臣之首

④ 忧劳可以兴国

⑤ 族庖月更刀

A. ①③ B. ②④ C. ③⑤ D. ②⑤

10. 下列各组语句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A. 余扃牖而居 子路率尔而对曰

B. 此吾祖太常公宣德间执此以朝 不赂者以赂者丧

C. 杳不知其所之也 加之以师旅

D. 尔其勿忘乃父之志 如其礼乐

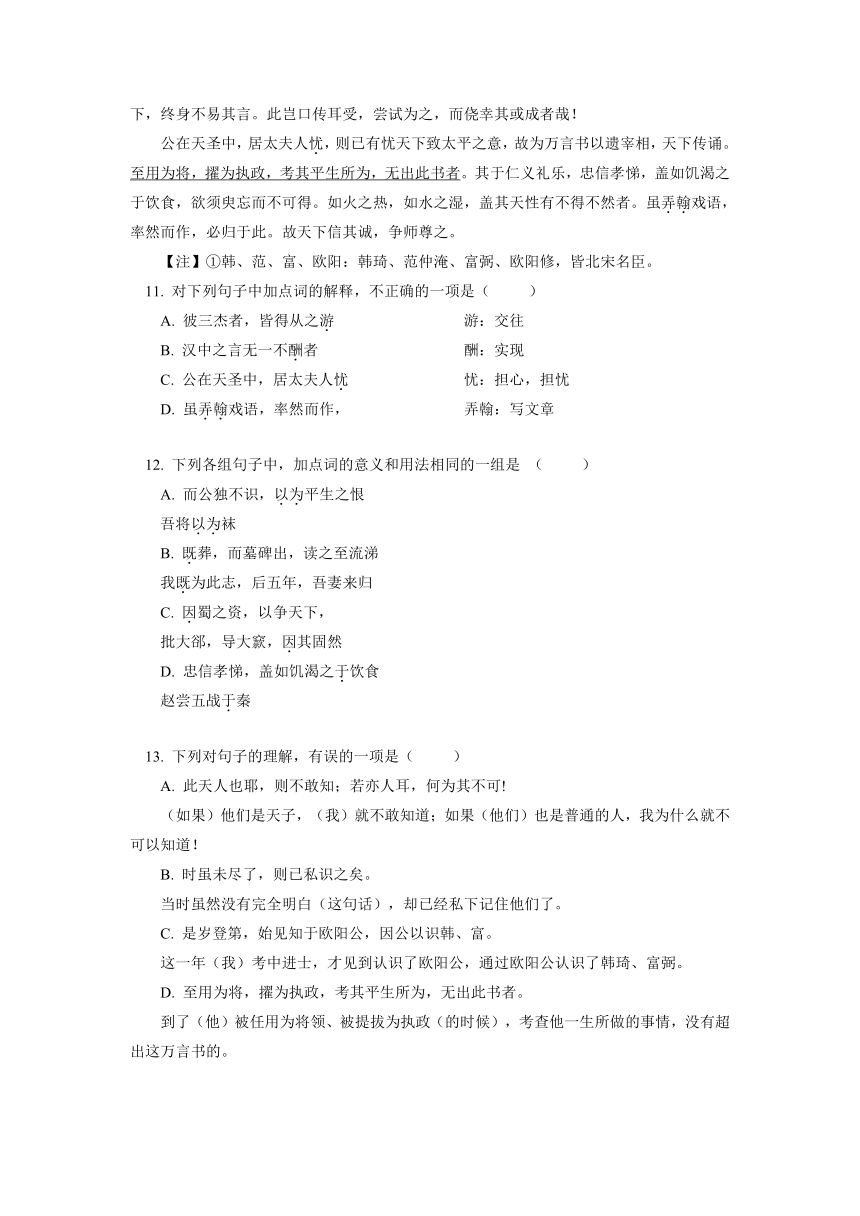

二、本大题共4小题,每小题2分,共8分。阅读下面文言文,完成11~14题。

《范文正公文集》序

苏 轼

庆历三年,轼始总角,入乡校。士有自京师来者,以鲁人石守道所作《庆历圣德诗》示乡先生。轼从旁窃观,则能诵习其辞。问先生以所颂十一人者何人也?先生曰:“童子何用知之?”轼曰:“此天人也耶,则不敢知;若亦人耳,何为其不可!”先生奇轼言,尽以告之,且曰:“韩、范、富、欧阳①,此四人者,人杰也。”时虽未尽了,则已私识之矣。

嘉祐二年,始举进士至京师,则范公殁。既葬,而墓碑出,读之至流涕,曰:“吾得其为人。盖十有五年而不一见其面,岂非命也欤?”是岁登第,始见知于欧阳公,因公以识韩、富。皆以国士待轼,曰:“恨子不识范文正公。” 呜呼!公之功德,盖不待文而显,其文亦不待序而传。然不敢辞者,自以八岁知敬爱公,今四十七年矣。彼三杰者,皆得从之游,而公独不识,以为平生之恨。若获挂名其文字中,以自托于门下士之末,岂非畴昔之愿也哉!

古之君子,如伊尹、太公、管仲、乐毅之流,其王霸之略,皆素定于畎亩中,非仕而后学者也。淮阴侯见高帝于汉中,论刘、项短长,画取三秦,如指诸掌,及佐帝定天下,汉中之言无一不酬者。诸葛孔明卧草庐中,与先主论曹操、孙权,规取刘璋,因蜀之资,以争天下,终身不易其言。此岂口传耳受,尝试为之,而侥幸其或成者哉!

公在天圣中,居太夫人忧,则已有忧天下致太平之意,故为万言书以遗宰相,天下传诵。至用为将,擢为执政,考其平生所为,无出此书者。其于仁义礼乐,忠信孝悌,盖如饥渴之于饮食,欲须臾忘而不可得。如火之热,如水之湿,盖其天性有不得不然者。虽弄翰戏语,率然而作,必归于此。故天下信其诚,争师尊之。

【注】①韩、范、富、欧阳:韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修,皆北宋名臣。

11. 对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A. 彼三杰者,皆得从之游 游:交往

B. 汉中之言无一不酬者 酬:实现

C. 公在天圣中,居太夫人忧 忧:担心,担忧

D. 虽弄翰戏语,率然而作, 弄翰:写文章

12. 下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是 ( )

A. 而公独不识,以为平生之恨

吾将以为袜

B. 既葬,而墓碑出,读之至流涕

我既为此志,后五年,吾妻来归

C. 因蜀之资,以争天下,

批大郤,导大窾,因其固然

D. 忠信孝悌,盖如饥渴之于饮食

赵尝五战于秦

13. 下列对句子的理解,有误的一项是( )

A. 此天人也耶,则不敢知;若亦人耳,何为其不可!

(如果)他们是天子,(我)就不敢知道;如果(他们)也是普通的人,我为什么就不可以知道!

B. 时虽未尽了,则已私识之矣。

当时虽然没有完全明白(这句话),却已经私下记住他们了。

C. 是岁登第,始见知于欧阳公,因公以识韩、富。

这一年(我)考中进士,才见到认识了欧阳公,通过欧阳公认识了韩琦、富弼。

D. 至用为将,擢为执政,考其平生所为,无出此书者。

到了(他)被任用为将领、被提拔为执政(的时候),考查他一生所做的事情,没有超出这万言书的。

14. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A. 《庆历圣德诗》颂扬了包括范仲淹在内的十一个人,苏轼小时候诵读后,对范仲淹非常仰慕,但一直没能见到他。

B. 苏轼认为,自己已认识了韩琦、富弼、欧阳修三人,遗憾还没认识范仲淹,答应为其作序,是为了实现结识范仲淹的愿望。

C. 苏轼举伊尹、太公、淮阴侯、诸葛孔明等人为例,是为了说明范仲淹就像他们一样,

早就有辅佐人君的抱负,并且一以贯之,终身不变。

D. 这篇序言如叙家常,通过对童年的记忆、考中进士后的结交逸事的叙写,着力歌颂

了范仲淹的功德,表达了自己对范仲淹的敬慕之情。

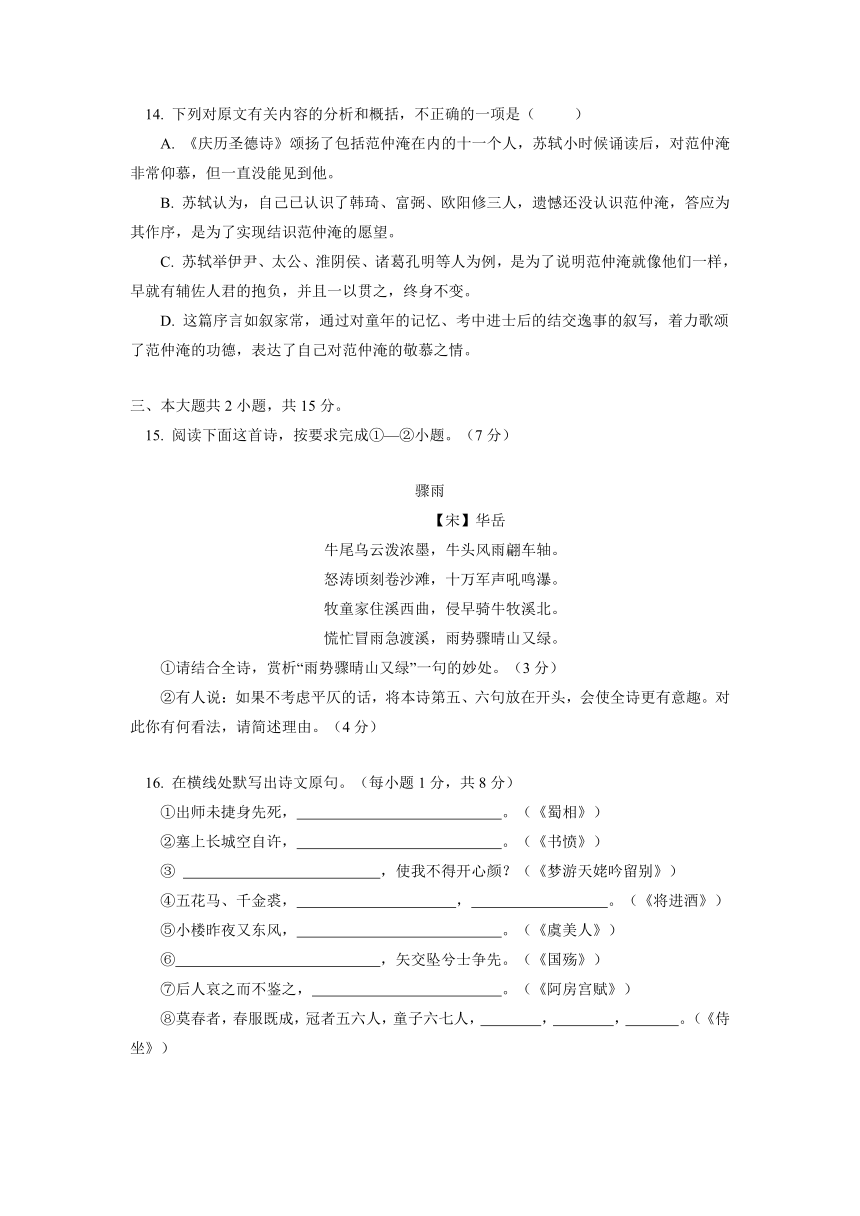

三、本大题共2小题,共15分。

15. 阅读下面这首诗,按要求完成①—②小题。(7分)

骤雨

【宋】华岳

牛尾乌云泼浓墨,牛头风雨翩车轴。

怒涛顷刻卷沙滩,十万军声吼鸣瀑。

牧童家住溪西曲,侵早骑牛牧溪北。

慌忙冒雨急渡溪,雨势骤晴山又绿。

①请结合全诗,赏析“雨势骤晴山又绿”一句的妙处。(3分)

②有人说:如果不考虑平仄的话,将本诗第五、六句放在开头,会使全诗更有意趣。对此你有何看法,请简述理由。(4分)

16. 在横线处默写出诗文原句。(每小题1分,共8分)

①出师未捷身先死, 。(《蜀相》)

②塞上长城空自许, 。(《书愤》)

③ ,使我不得开心颜?(《梦游天姥吟留别》)

④五花马、千金裘, , 。(《将进酒》)

⑤小楼昨夜又东风, 。(《虞美人》)

⑥ ,矢交坠兮士争先。(《国殇》)

⑦后人哀之而不鉴之, 。(《阿房宫赋》)

⑧莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人, , , 。(《侍坐》)

第Ⅱ卷(共77分)

四、本大题共4小题,共17分。阅读下面文字,完成17-20题。

木车的激情

张炜

①在现代旅行中,我们常常因为交通工具的不够迅捷而焦躁和苦恼。我们祈盼乘坐的车辆眨眼间就到达目的地,幻想它能像闪电一样穿越莽野。我们有时甚至为最现代的旅行交通工具——飞机——感到焦急,比如说为机场的长长滞留、耽搁,感到愠怒和不安。

②我们总是那么急于从甲地到乙地,总是有那么多事情要做。我们碌碌奔波,但催促我们行动的激情却是那样脆弱和渺小。我们怎么能够想象几千年前,有一位思想者就乘坐着一辆缓慢的牛车或马车,在大地上往复奔走。是的,他为了自己的思想,为了自己的理念而不知疲倦,并这样终其一生。

③他就是我们所熟悉的古代哲人孔子,还有他的一群弟子。他们都是一些为思想而激动的不知疲倦者。我们不妨把这些人的一生、把这一切,称为“木车的激情”。

④由于车速是极其缓慢的,里程是极其艰难的,因而我们今天更有理由说,他的激情才更为强大、更值得信赖。

⑤枯叶铺地,北风呼啸。在冬天,那个哲人也不能舍弃自己的旅程。这在越来越聪明的现代人眼里是不可思议不可理解的。一位不可理喻的执著者,让世界感到畏惧了。

⑥“政治”这两个字在现代或许已经变质。我们现代人几乎仅仅可以从那辘辘的木车声中,听到“政治”的真正含义,领略它的本质。它那时候是人、旅途、木车,是面对土地的求索,是这样的不知疲倦。原来在古代,“政治”和“诗”是合二为一的,这才让后人生出了永久的崇敬。他不倦地向各阶层诉说他的思考,他的思想,他对这个世界的观察,他探索到的各种各样的原理。作为一位布道者,一位启蒙者,一位诗人,大概这个世界上没有几个人能够与他比肩。但人们往往承认他是布道和启蒙者,而不愿承认他是诗人。

⑦可是,现代人在这个寒冷的冬天,在北风击碎冰凌的时刻,真的不能从辘辘的马车声中,听到和看到孔子那一腔燃烧的诗情吗?

⑧这是一首长长的、写在大地上的诗,是人类的诗,是可以从东方播散到西方的长卷。它就像高空的彩虹一样,横跨万里,放射出璀璨的光辉。

⑨我们相信,一本《论语》只是微薄的纪念,只是简短的记录,它那真正的、更为渊博的思想,的确是由车轮和双足镌刻在大地上的。它们化在了历史的尘埃之中,需要无数的后人在气流和土末里感觉和辨析,去接受它们的参透和感染。

⑩那个颠簸的木车,把激情播撒在中国大地上。他成了中国乃至整个东方的骄傲,也成了整个人类的骄傲。他的行为表明了人类在某个方面的认识和耐力。他可以指示我们走向多么遥远。他不仅属于古代,更属于现代和未来。

⑾给这样一位伟大的言者和行者做一鉴定,我们也许是无能为力的。可是我们很容易就会发现:他是这样一种生命,他抓住了更本质的东西,所以他才能走向未知的远途,才能驾驭颠簸的木车,承载那么多思想,驶进茫茫历史长河之中,驶进一片灿烂之中。

⑿遥想那个古人的身影,我们似乎会明白一点什么。

⒀原来只有激情,只有它所击打出的思想的闪电,才可以超越一切交通工具的迅捷,使一切现代传播工具相形见绌。思想才是真正迅捷的,阔大无边的,可以笼罩整个宇宙。激光、无线电波甚至都很难拥有这样的速度和力量。

⒁当我们人类不断地将自己的智力和激情变为现代科技,变为非常具体的器械和工具的时候,我们常常忽略了它的源头,忽略了它们真正是来自人类共同的心灵——这样一个基本而重要的现实。无论怎样现代的工具都不能取代心灵。抽掉了心灵,一切都无从谈起。在那个伟大的心灵面前,即便是缓缓爬行的木车,也不能阻断万丈激情。激情的燃烧可以使他穷尽一切艰难险阻,可以穿越十万大山。枯竭而渺小的现代人即便拥有了火车,有了飞船,有了一切的一切,也并不能阻止眼前的危机。

⒂也许当我们现代人懂得一遍又一遍怀念木车的激情的时候,才会走向自己的觉悟。

(选自《张炜散文精选集》,有删改)

17. 下列对这篇散文的赏析,正确的两项是( )(3分)

A. 文章以“木车的激情”为题,且贯穿全文,赋予木车以深刻的内涵,采用夹叙夹议的手法,大胆展开想象,形象而全面地表现了孔子不懈求索的一生。

B. 孔子乘坐的木车虽然没有现代交通工具那么快捷、舒适,却可以穿越十万大山,穷尽一切艰难险阻,它深深的辙印诠释了“诗”与“政治”合二为一的真谛。

C. 孔子在极为艰苦的条件下不倦地传播其思想,而人们只承认他是启蒙者和布道者,不承认他是诗人,这主要是因为没有看到孔子身上具有一种诗人般的激情。

D. 在作者看来,一部《论语》只是微薄的纪念,只是简短的记录,孔子更为渊博的思想却穿越时空,照亮人类共同的心灵,可见《论语》的作用是有限的。

E. 作者认为,科学技术发展日新月异,现代传播工具和交通工具越来越便捷,这种高度发达的物质文明制约了现代人的精神追求,使现代人无法阻止眼前的危机。

18. 阅读②③自然段,解释“木车的激情”在文中的含义。(3分)

19. 本文写“木车的激情”,作者为什么开头用较多笔墨写现代人及其交通工具?请结合原文作简要分析。(3分)

20. 如何理解作者所说的“无论怎样现代的工具都不能取代心灵。抽掉了心灵,一切都无从谈起”这句话,结合生活实际谈谈你的感悟,不少于150字。(8分)

五、作文 (60分)

21. 阅读下面材料,按要求作文。

有一种热带观赏鱼,在小鱼缸里不管养多长时间只能长到三寸来长,然而把它放在大水池里,不到两个月就能长到一尺。

狼是一种好奇心很强的动物,它们对周围环境总是充满好奇,从而不断体验,发现食物,躲避危险,顽强地生存下来。

心理学家罗森塔尔随机挑出一批学生作为“最有前途者”,然后将名单交给班主任,由于老师对这些学生寄予更大期望,八个月后,这些学生的成绩有明显提高。

要求:请自选角度,自拟题目,写一篇不少于800字的议论文。

【试题答案】

【1—14题答案】1—14小题,每小题2分,共28分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

答案 B C B C A D B C D A C B C B

【文言文答案解析】

11. C 忧:为父母亲守孝。

12. B

13. C“始见知于欧阳公”,应为“才被欧阳公所赏识”。

14. B

“自己答应为其作序,是为了实现结识范仲淹的愿望”的说法有违文意。

【诗歌鉴赏答案】

15. (3分)①“骤晴”写雨来得急、去得快,暗扣诗题。“山又绿”写出了下雨前后景色变化,由乌云密布到满山青翠欲滴,隐含牧童因雨停而轻松、愉悦的心情。作者抓住了夏日降雨阴晴变化迅速的特点,与“慌忙”、“急”形成鲜明对照,饶有情味。

(4分)②不好。首尾充分切题。开篇写骤雨突至,先声夺人,和结尾雨的骤然停止形成呼应,体现出作者谋篇布局的艺术匠心。如果把第五六句放在开头,牧童就成了描写的重心,冲淡了艺术效果。

好。先写牧童悠然自得的情状,与骤雨初至的紧张场面形成对比,从牧童的角度给读者提供了一个阅读视角,增强了身临其境的艺术效果。

(以上答案仅供参考,言之有理即可得分。)

16. (每小题1分,共8分)答案略。

【现代文阅读答案】

17. B、C (答对一个得1分,答对两个得3分)

【解析】A “形象而全面地表现”错了,可以说“形象”,但够不上“全面”。D“可见《论语》的作用是有限的”判断不符合作者的意图。E注意文字中“当我们人类不断地将自己的智力和激情变为现代科技,变为非常具体的器械和工具的时候,我们常常忽略了它的源头,忽略了它们真正是来自人类共同的心灵”一句。判断中说“制约”不准确。

18. (3分)【答案】 孔子及其弟子在极其艰苦的条件下为思想而激动,为理念而不知疲倦,终其一生为实现自己的理想而往复奔走的精神。

19. (3分)【答案】引出下文,为下文写“木车的激情”做铺垫:与文中孔子及其弟子乘坐缓慢的木车艰难求索而不知疲倦形成对比,从而突出“木车的激情”的强大和值得信赖。

20. (8分)答题思路:①释义 ②观点 ③举例分析 ④感悟

【诗歌赏析】

这是一首写景诗。写农村中夏日急雨之壮观:一个家住溪西的牧童,一早就骑着牛去溪北放牧。正在放牧时,忽然乌云翻滚,风雨骤至。牧童慌忙冒雨向西南方向渡溪回村,可是雨又“骤晴”,“山又绿”了。

作者巧妙地把风雨骤至之场景提到开头,突兀而起,使人惊心动魄。“泼浓墨”,喻云色之黑;“翻车轴”的“车”是水车,水车戽水,轴翻水涌,发出声音,这里用以形容风雨之声。一以喻色,一以喻声。一以写暴雨将至未至;一以写风雨已经到来。而两者相距,只有牛头牛尾之间,突出了夏雨特征。

三四句进一步用多种比喻写风雨之势。“顷刻”言来势之猛,“十万军声”状雨声之壮。“怒涛卷”上“沙滩”,借潮水之汹涌,一喻雨势奔腾。“军声吼”如“鸣瀑”,以“鸣瀑(瀑布)”喻“军声”,又以“军声”喻风雨之声。后三句是补笔。“溪西”应指西南,“溪北”应指西北,即修辞学上所谓“互文”。牧童迎着风雨向西南走,故牛头已经下雨,而牛尾还只是乌云。点得清楚,补得必要。尤妙的是第四句忽又一转,写出雨晴山绿,夏日阴晴瞬息变化的奇观。作者刻画壮观,自见豪气,转折自如,多用口语,朴素清新,富有生活气息。

【参考译文】

庆历三年,我刚入童年,进入乡校。有一位从京师来的读书人,拿鲁地人石守道写的《庆历圣德诗》给乡校的老师看。我从旁边偷看,就能够诵读通晓文中的语句,我拿文中称颂的十一个人是什么样的人这个问题问先生,先生说:“小孩子知道这些有什么用 ”我说:“(如果)他们是天子,(我)就不敢知道;如果(他们)也是普通的人,我为什么就不可以知道他们!”先生认为我说的话奇特,把这十一个人的情况全部告诉了我们,并且说:“韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修,这四个人,是人中豪杰。”当时虽然没有完全明白(这句话),却已经私下记住他们了。

嘉祐二年,我才来参加进士考试到京师,范公却(已经)去世了。安葬之后,墓碑立好,我读碑文以至于流泪,说:“我知道了他的为人。十五年没有见到范公一面,难道不是命运(的安排)吗! ”这一年(我)考中进士,才被欧阳公所赏识,通过欧阳公认识了韩琦、富弼。他们都用对待国家精英的礼节对待我,说:“遗憾你没有结识范文正公。”唉!范文正公的功德,不需要靠文章显扬,他的文章也不需要靠序而留传。然而(我)不敢推辞的原因,(是)自从在八岁知道敬重爱戴范公,到现在已经四十七年了。那三位豪杰,都能够跟从他们交游,而范文正公唯独没有结识,我认为是平生的遗憾,如果能够在他的文章中挂名,把自己排在他的学生的后面,难道不也是往昔的愿望吗

古代的君子,像伊尹、太公、管仲、乐毅这些人,他们辅佐仁君称王称霸的谋略,都本来在乡野之中就确立了,不是做官后学习的。淮阴侯在汉中见汉高帝,评论刘邦、项羽的长短,谋划取得三秦,像在手掌上比划,等到辅佐汉高帝平定天下,汉中的言论,没有一样不得到实现的。诸葛孔明隐居茅庐之中,与先主(刘备)评论曹操、孙权,谋划攻取刘璋,依靠蜀地的资本,争夺天下,终身不改变他的见解。这难道是道听途说尝试着做而侥幸成功的?

范文正公在天圣年间,为母亲守孝,就已经有了心忧天下实现太平的心愿,所以写万言书来送给宰相,天下人都传诵它。到了他被任用为将领,被提拔为执政,考查他一生所做的事情,没有超出这万言书的。他对于仁义礼乐,忠信孝悌,像饥渴的人对于饮食,想要片刻忘记都不可能。像火的热,像水的湿,是他的天性有不得不这样的地方。即使是执笔戏言,顺着本性写作,一定归结到这种天性。所以天下人相信他的真诚,争相像对待老师那样尊崇他。

考试时间:120分钟 分值:120分

第Ⅰ卷(共43分)

一、本大题共10小题,每小题2分,共20分。

1. 下列词语中,字形和加点字的读音完全正确的一组是( )

A. 兔起狐落 抑或 扁(piān)舟 曝晒(pù)

B. 踌躇满志 纷奢 剽(piāo)掠 肯綮(qìng)

C. 历精图治 锱铢 饼铛(dāng) 迤逦(yǐ)(lǐ)

D. 珊珊可爱 修葺 椽(chuán)子 反间(jiān)计

2. 下列句子中,加点成语使用不当的一句是( )

A. 对待工作标准要高,达到得心应手、目无全牛的程度才是我们追求的目标。

B. 美军针对伊拉克的战争终于偃旗息鼓了,日前,美军已经陆续回国。

C. 这次降雨可谓抱薪救火,有效缓解了当地的旱情,保证了来年农业生产的顺利开展。

D. 王室成员为了争夺权力,总是勾心斗角,甚至互相残杀,最终落得两败俱伤。

3. 下列对联与所描述的文人,搭配有误的一项是( )

A. 刚直不阿,留得正气冲霄汉;幽愁发愤,著成信史照尘寰。——司马迁

B. 质而绮,真而醇,自可传之千古;樽中酒,篱下诗,岂甘了此一生。——孟浩然

C. 诗史数千言,秋天一鹄先生骨;草堂三五里,春水群鸥野老心。——杜甫

D. 千古诗才,蓬莱文章建安骨;一身傲骨,青莲居士谪仙人。——李白

4. 把下列带序号的语句组合成语义连贯的一段话,填入横线处,最恰当的一项是( )

《春水晴峦》是一幅山水画: , , , ,画家笔下的朦胧意境,映照出实实在在的内心世界。

①山坡上舒展着绿色的苔草

②山脊在平原中突兀矗立

③船帆在江河上影影点点

④石间水口涌动着汩汩清泉

A. ①④②③ B.④②③①

C. ②①④③ D.③①②④

5. 依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是( )

林黛玉进贾府后,受到贾母的_____。朝夕相处中,她与宝玉产生了共同的思想和志趣,她从未像宝钗那样_____宝玉走仕途经济的道路。她向往爱的自由,但这种自由只能成为一种_____的希望。

A. 宠爱 规劝 渺茫

B. 溺爱 规劝 迷茫

C. 溺爱 奉劝 迷茫

D. 宠爱 奉劝 渺茫

6. 下列句子没有语病的一句是( )

A. 会议指出,国有企业和民营企业都要围绕以“扩内需、保增长、促发展”为主题进行深入调查研究,要抓住产业结构调整的机遇继续加速发展。

B. 近年来先后实施的全面免除农业税、免收农村中小学生学杂费,高度说明了中央政府对农民问题的充分关注。

C. 在全球经济一体化的情况下,谁能否认中国的经济不会受到华尔街金融风暴的影响呢?难道我们不应该迅速采取应对的策略吗?

D. 人民海军舰艇编队于当地时间7日凌晨抵达预定海域,开始执行护航任务,保护本国商船,使其免受海盗袭击。

7. 下列句中加点词语解释全都正确的一项是( )

A. 复道行空,不霁何虹 霁:下雨

可谓智力孤危 智力:智谋和力量

余久卧病无聊 无聊:无事可做,没有寄托

B. 摄乎大国之间 摄:夹、迫近

而从六国破灭之故事 故事:前例,旧事

日影反照,室始洞然 洞然:明亮的样子

C. 苏子辩矣 辩:能说会道

楚人一炬,可怜焦土 可怜:怜悯

士大夫传之,以为口实 口实:话柄

D. 始速祸焉 速:速度快

异乎三子者之撰 撰:才能

袜材当萃于子矣 萃:聚集

8. 下列各组语句中加点词的意义相同的一项是( )

A. 当与秦较量,或未易量 他日汝当用之

B. 吾与点也 与嬴而不助五国也

C. 比去,以手阖门 比及三年

D. 可使有勇,且知方也 方其系燕父子以组

9. 下列句中加点词与例句用法相同的一项是( )

例:朝歌夜弦,为秦宫人

①六王毕,四海一

②吾妻死之年所手植也

③函梁君臣之首

④ 忧劳可以兴国

⑤ 族庖月更刀

A. ①③ B. ②④ C. ③⑤ D. ②⑤

10. 下列各组语句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A. 余扃牖而居 子路率尔而对曰

B. 此吾祖太常公宣德间执此以朝 不赂者以赂者丧

C. 杳不知其所之也 加之以师旅

D. 尔其勿忘乃父之志 如其礼乐

二、本大题共4小题,每小题2分,共8分。阅读下面文言文,完成11~14题。

《范文正公文集》序

苏 轼

庆历三年,轼始总角,入乡校。士有自京师来者,以鲁人石守道所作《庆历圣德诗》示乡先生。轼从旁窃观,则能诵习其辞。问先生以所颂十一人者何人也?先生曰:“童子何用知之?”轼曰:“此天人也耶,则不敢知;若亦人耳,何为其不可!”先生奇轼言,尽以告之,且曰:“韩、范、富、欧阳①,此四人者,人杰也。”时虽未尽了,则已私识之矣。

嘉祐二年,始举进士至京师,则范公殁。既葬,而墓碑出,读之至流涕,曰:“吾得其为人。盖十有五年而不一见其面,岂非命也欤?”是岁登第,始见知于欧阳公,因公以识韩、富。皆以国士待轼,曰:“恨子不识范文正公。” 呜呼!公之功德,盖不待文而显,其文亦不待序而传。然不敢辞者,自以八岁知敬爱公,今四十七年矣。彼三杰者,皆得从之游,而公独不识,以为平生之恨。若获挂名其文字中,以自托于门下士之末,岂非畴昔之愿也哉!

古之君子,如伊尹、太公、管仲、乐毅之流,其王霸之略,皆素定于畎亩中,非仕而后学者也。淮阴侯见高帝于汉中,论刘、项短长,画取三秦,如指诸掌,及佐帝定天下,汉中之言无一不酬者。诸葛孔明卧草庐中,与先主论曹操、孙权,规取刘璋,因蜀之资,以争天下,终身不易其言。此岂口传耳受,尝试为之,而侥幸其或成者哉!

公在天圣中,居太夫人忧,则已有忧天下致太平之意,故为万言书以遗宰相,天下传诵。至用为将,擢为执政,考其平生所为,无出此书者。其于仁义礼乐,忠信孝悌,盖如饥渴之于饮食,欲须臾忘而不可得。如火之热,如水之湿,盖其天性有不得不然者。虽弄翰戏语,率然而作,必归于此。故天下信其诚,争师尊之。

【注】①韩、范、富、欧阳:韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修,皆北宋名臣。

11. 对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A. 彼三杰者,皆得从之游 游:交往

B. 汉中之言无一不酬者 酬:实现

C. 公在天圣中,居太夫人忧 忧:担心,担忧

D. 虽弄翰戏语,率然而作, 弄翰:写文章

12. 下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是 ( )

A. 而公独不识,以为平生之恨

吾将以为袜

B. 既葬,而墓碑出,读之至流涕

我既为此志,后五年,吾妻来归

C. 因蜀之资,以争天下,

批大郤,导大窾,因其固然

D. 忠信孝悌,盖如饥渴之于饮食

赵尝五战于秦

13. 下列对句子的理解,有误的一项是( )

A. 此天人也耶,则不敢知;若亦人耳,何为其不可!

(如果)他们是天子,(我)就不敢知道;如果(他们)也是普通的人,我为什么就不可以知道!

B. 时虽未尽了,则已私识之矣。

当时虽然没有完全明白(这句话),却已经私下记住他们了。

C. 是岁登第,始见知于欧阳公,因公以识韩、富。

这一年(我)考中进士,才见到认识了欧阳公,通过欧阳公认识了韩琦、富弼。

D. 至用为将,擢为执政,考其平生所为,无出此书者。

到了(他)被任用为将领、被提拔为执政(的时候),考查他一生所做的事情,没有超出这万言书的。

14. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A. 《庆历圣德诗》颂扬了包括范仲淹在内的十一个人,苏轼小时候诵读后,对范仲淹非常仰慕,但一直没能见到他。

B. 苏轼认为,自己已认识了韩琦、富弼、欧阳修三人,遗憾还没认识范仲淹,答应为其作序,是为了实现结识范仲淹的愿望。

C. 苏轼举伊尹、太公、淮阴侯、诸葛孔明等人为例,是为了说明范仲淹就像他们一样,

早就有辅佐人君的抱负,并且一以贯之,终身不变。

D. 这篇序言如叙家常,通过对童年的记忆、考中进士后的结交逸事的叙写,着力歌颂

了范仲淹的功德,表达了自己对范仲淹的敬慕之情。

三、本大题共2小题,共15分。

15. 阅读下面这首诗,按要求完成①—②小题。(7分)

骤雨

【宋】华岳

牛尾乌云泼浓墨,牛头风雨翩车轴。

怒涛顷刻卷沙滩,十万军声吼鸣瀑。

牧童家住溪西曲,侵早骑牛牧溪北。

慌忙冒雨急渡溪,雨势骤晴山又绿。

①请结合全诗,赏析“雨势骤晴山又绿”一句的妙处。(3分)

②有人说:如果不考虑平仄的话,将本诗第五、六句放在开头,会使全诗更有意趣。对此你有何看法,请简述理由。(4分)

16. 在横线处默写出诗文原句。(每小题1分,共8分)

①出师未捷身先死, 。(《蜀相》)

②塞上长城空自许, 。(《书愤》)

③ ,使我不得开心颜?(《梦游天姥吟留别》)

④五花马、千金裘, , 。(《将进酒》)

⑤小楼昨夜又东风, 。(《虞美人》)

⑥ ,矢交坠兮士争先。(《国殇》)

⑦后人哀之而不鉴之, 。(《阿房宫赋》)

⑧莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人, , , 。(《侍坐》)

第Ⅱ卷(共77分)

四、本大题共4小题,共17分。阅读下面文字,完成17-20题。

木车的激情

张炜

①在现代旅行中,我们常常因为交通工具的不够迅捷而焦躁和苦恼。我们祈盼乘坐的车辆眨眼间就到达目的地,幻想它能像闪电一样穿越莽野。我们有时甚至为最现代的旅行交通工具——飞机——感到焦急,比如说为机场的长长滞留、耽搁,感到愠怒和不安。

②我们总是那么急于从甲地到乙地,总是有那么多事情要做。我们碌碌奔波,但催促我们行动的激情却是那样脆弱和渺小。我们怎么能够想象几千年前,有一位思想者就乘坐着一辆缓慢的牛车或马车,在大地上往复奔走。是的,他为了自己的思想,为了自己的理念而不知疲倦,并这样终其一生。

③他就是我们所熟悉的古代哲人孔子,还有他的一群弟子。他们都是一些为思想而激动的不知疲倦者。我们不妨把这些人的一生、把这一切,称为“木车的激情”。

④由于车速是极其缓慢的,里程是极其艰难的,因而我们今天更有理由说,他的激情才更为强大、更值得信赖。

⑤枯叶铺地,北风呼啸。在冬天,那个哲人也不能舍弃自己的旅程。这在越来越聪明的现代人眼里是不可思议不可理解的。一位不可理喻的执著者,让世界感到畏惧了。

⑥“政治”这两个字在现代或许已经变质。我们现代人几乎仅仅可以从那辘辘的木车声中,听到“政治”的真正含义,领略它的本质。它那时候是人、旅途、木车,是面对土地的求索,是这样的不知疲倦。原来在古代,“政治”和“诗”是合二为一的,这才让后人生出了永久的崇敬。他不倦地向各阶层诉说他的思考,他的思想,他对这个世界的观察,他探索到的各种各样的原理。作为一位布道者,一位启蒙者,一位诗人,大概这个世界上没有几个人能够与他比肩。但人们往往承认他是布道和启蒙者,而不愿承认他是诗人。

⑦可是,现代人在这个寒冷的冬天,在北风击碎冰凌的时刻,真的不能从辘辘的马车声中,听到和看到孔子那一腔燃烧的诗情吗?

⑧这是一首长长的、写在大地上的诗,是人类的诗,是可以从东方播散到西方的长卷。它就像高空的彩虹一样,横跨万里,放射出璀璨的光辉。

⑨我们相信,一本《论语》只是微薄的纪念,只是简短的记录,它那真正的、更为渊博的思想,的确是由车轮和双足镌刻在大地上的。它们化在了历史的尘埃之中,需要无数的后人在气流和土末里感觉和辨析,去接受它们的参透和感染。

⑩那个颠簸的木车,把激情播撒在中国大地上。他成了中国乃至整个东方的骄傲,也成了整个人类的骄傲。他的行为表明了人类在某个方面的认识和耐力。他可以指示我们走向多么遥远。他不仅属于古代,更属于现代和未来。

⑾给这样一位伟大的言者和行者做一鉴定,我们也许是无能为力的。可是我们很容易就会发现:他是这样一种生命,他抓住了更本质的东西,所以他才能走向未知的远途,才能驾驭颠簸的木车,承载那么多思想,驶进茫茫历史长河之中,驶进一片灿烂之中。

⑿遥想那个古人的身影,我们似乎会明白一点什么。

⒀原来只有激情,只有它所击打出的思想的闪电,才可以超越一切交通工具的迅捷,使一切现代传播工具相形见绌。思想才是真正迅捷的,阔大无边的,可以笼罩整个宇宙。激光、无线电波甚至都很难拥有这样的速度和力量。

⒁当我们人类不断地将自己的智力和激情变为现代科技,变为非常具体的器械和工具的时候,我们常常忽略了它的源头,忽略了它们真正是来自人类共同的心灵——这样一个基本而重要的现实。无论怎样现代的工具都不能取代心灵。抽掉了心灵,一切都无从谈起。在那个伟大的心灵面前,即便是缓缓爬行的木车,也不能阻断万丈激情。激情的燃烧可以使他穷尽一切艰难险阻,可以穿越十万大山。枯竭而渺小的现代人即便拥有了火车,有了飞船,有了一切的一切,也并不能阻止眼前的危机。

⒂也许当我们现代人懂得一遍又一遍怀念木车的激情的时候,才会走向自己的觉悟。

(选自《张炜散文精选集》,有删改)

17. 下列对这篇散文的赏析,正确的两项是( )(3分)

A. 文章以“木车的激情”为题,且贯穿全文,赋予木车以深刻的内涵,采用夹叙夹议的手法,大胆展开想象,形象而全面地表现了孔子不懈求索的一生。

B. 孔子乘坐的木车虽然没有现代交通工具那么快捷、舒适,却可以穿越十万大山,穷尽一切艰难险阻,它深深的辙印诠释了“诗”与“政治”合二为一的真谛。

C. 孔子在极为艰苦的条件下不倦地传播其思想,而人们只承认他是启蒙者和布道者,不承认他是诗人,这主要是因为没有看到孔子身上具有一种诗人般的激情。

D. 在作者看来,一部《论语》只是微薄的纪念,只是简短的记录,孔子更为渊博的思想却穿越时空,照亮人类共同的心灵,可见《论语》的作用是有限的。

E. 作者认为,科学技术发展日新月异,现代传播工具和交通工具越来越便捷,这种高度发达的物质文明制约了现代人的精神追求,使现代人无法阻止眼前的危机。

18. 阅读②③自然段,解释“木车的激情”在文中的含义。(3分)

19. 本文写“木车的激情”,作者为什么开头用较多笔墨写现代人及其交通工具?请结合原文作简要分析。(3分)

20. 如何理解作者所说的“无论怎样现代的工具都不能取代心灵。抽掉了心灵,一切都无从谈起”这句话,结合生活实际谈谈你的感悟,不少于150字。(8分)

五、作文 (60分)

21. 阅读下面材料,按要求作文。

有一种热带观赏鱼,在小鱼缸里不管养多长时间只能长到三寸来长,然而把它放在大水池里,不到两个月就能长到一尺。

狼是一种好奇心很强的动物,它们对周围环境总是充满好奇,从而不断体验,发现食物,躲避危险,顽强地生存下来。

心理学家罗森塔尔随机挑出一批学生作为“最有前途者”,然后将名单交给班主任,由于老师对这些学生寄予更大期望,八个月后,这些学生的成绩有明显提高。

要求:请自选角度,自拟题目,写一篇不少于800字的议论文。

【试题答案】

【1—14题答案】1—14小题,每小题2分,共28分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

答案 B C B C A D B C D A C B C B

【文言文答案解析】

11. C 忧:为父母亲守孝。

12. B

13. C“始见知于欧阳公”,应为“才被欧阳公所赏识”。

14. B

“自己答应为其作序,是为了实现结识范仲淹的愿望”的说法有违文意。

【诗歌鉴赏答案】

15. (3分)①“骤晴”写雨来得急、去得快,暗扣诗题。“山又绿”写出了下雨前后景色变化,由乌云密布到满山青翠欲滴,隐含牧童因雨停而轻松、愉悦的心情。作者抓住了夏日降雨阴晴变化迅速的特点,与“慌忙”、“急”形成鲜明对照,饶有情味。

(4分)②不好。首尾充分切题。开篇写骤雨突至,先声夺人,和结尾雨的骤然停止形成呼应,体现出作者谋篇布局的艺术匠心。如果把第五六句放在开头,牧童就成了描写的重心,冲淡了艺术效果。

好。先写牧童悠然自得的情状,与骤雨初至的紧张场面形成对比,从牧童的角度给读者提供了一个阅读视角,增强了身临其境的艺术效果。

(以上答案仅供参考,言之有理即可得分。)

16. (每小题1分,共8分)答案略。

【现代文阅读答案】

17. B、C (答对一个得1分,答对两个得3分)

【解析】A “形象而全面地表现”错了,可以说“形象”,但够不上“全面”。D“可见《论语》的作用是有限的”判断不符合作者的意图。E注意文字中“当我们人类不断地将自己的智力和激情变为现代科技,变为非常具体的器械和工具的时候,我们常常忽略了它的源头,忽略了它们真正是来自人类共同的心灵”一句。判断中说“制约”不准确。

18. (3分)【答案】 孔子及其弟子在极其艰苦的条件下为思想而激动,为理念而不知疲倦,终其一生为实现自己的理想而往复奔走的精神。

19. (3分)【答案】引出下文,为下文写“木车的激情”做铺垫:与文中孔子及其弟子乘坐缓慢的木车艰难求索而不知疲倦形成对比,从而突出“木车的激情”的强大和值得信赖。

20. (8分)答题思路:①释义 ②观点 ③举例分析 ④感悟

【诗歌赏析】

这是一首写景诗。写农村中夏日急雨之壮观:一个家住溪西的牧童,一早就骑着牛去溪北放牧。正在放牧时,忽然乌云翻滚,风雨骤至。牧童慌忙冒雨向西南方向渡溪回村,可是雨又“骤晴”,“山又绿”了。

作者巧妙地把风雨骤至之场景提到开头,突兀而起,使人惊心动魄。“泼浓墨”,喻云色之黑;“翻车轴”的“车”是水车,水车戽水,轴翻水涌,发出声音,这里用以形容风雨之声。一以喻色,一以喻声。一以写暴雨将至未至;一以写风雨已经到来。而两者相距,只有牛头牛尾之间,突出了夏雨特征。

三四句进一步用多种比喻写风雨之势。“顷刻”言来势之猛,“十万军声”状雨声之壮。“怒涛卷”上“沙滩”,借潮水之汹涌,一喻雨势奔腾。“军声吼”如“鸣瀑”,以“鸣瀑(瀑布)”喻“军声”,又以“军声”喻风雨之声。后三句是补笔。“溪西”应指西南,“溪北”应指西北,即修辞学上所谓“互文”。牧童迎着风雨向西南走,故牛头已经下雨,而牛尾还只是乌云。点得清楚,补得必要。尤妙的是第四句忽又一转,写出雨晴山绿,夏日阴晴瞬息变化的奇观。作者刻画壮观,自见豪气,转折自如,多用口语,朴素清新,富有生活气息。

【参考译文】

庆历三年,我刚入童年,进入乡校。有一位从京师来的读书人,拿鲁地人石守道写的《庆历圣德诗》给乡校的老师看。我从旁边偷看,就能够诵读通晓文中的语句,我拿文中称颂的十一个人是什么样的人这个问题问先生,先生说:“小孩子知道这些有什么用 ”我说:“(如果)他们是天子,(我)就不敢知道;如果(他们)也是普通的人,我为什么就不可以知道他们!”先生认为我说的话奇特,把这十一个人的情况全部告诉了我们,并且说:“韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修,这四个人,是人中豪杰。”当时虽然没有完全明白(这句话),却已经私下记住他们了。

嘉祐二年,我才来参加进士考试到京师,范公却(已经)去世了。安葬之后,墓碑立好,我读碑文以至于流泪,说:“我知道了他的为人。十五年没有见到范公一面,难道不是命运(的安排)吗! ”这一年(我)考中进士,才被欧阳公所赏识,通过欧阳公认识了韩琦、富弼。他们都用对待国家精英的礼节对待我,说:“遗憾你没有结识范文正公。”唉!范文正公的功德,不需要靠文章显扬,他的文章也不需要靠序而留传。然而(我)不敢推辞的原因,(是)自从在八岁知道敬重爱戴范公,到现在已经四十七年了。那三位豪杰,都能够跟从他们交游,而范文正公唯独没有结识,我认为是平生的遗憾,如果能够在他的文章中挂名,把自己排在他的学生的后面,难道不也是往昔的愿望吗

古代的君子,像伊尹、太公、管仲、乐毅这些人,他们辅佐仁君称王称霸的谋略,都本来在乡野之中就确立了,不是做官后学习的。淮阴侯在汉中见汉高帝,评论刘邦、项羽的长短,谋划取得三秦,像在手掌上比划,等到辅佐汉高帝平定天下,汉中的言论,没有一样不得到实现的。诸葛孔明隐居茅庐之中,与先主(刘备)评论曹操、孙权,谋划攻取刘璋,依靠蜀地的资本,争夺天下,终身不改变他的见解。这难道是道听途说尝试着做而侥幸成功的?

范文正公在天圣年间,为母亲守孝,就已经有了心忧天下实现太平的心愿,所以写万言书来送给宰相,天下人都传诵它。到了他被任用为将领,被提拔为执政,考查他一生所做的事情,没有超出这万言书的。他对于仁义礼乐,忠信孝悌,像饥渴的人对于饮食,想要片刻忘记都不可能。像火的热,像水的湿,是他的天性有不得不这样的地方。即使是执笔戏言,顺着本性写作,一定归结到这种天性。所以天下人相信他的真诚,争相像对待老师那样尊崇他。

同课章节目录